LEE TU BUEN LIBRO EN VERSO

La primera frase mnemotécnica que aprendí cuando era muy pequeño fue: Read Out Your Good Book In Verse («Lee tu buen libro en verso»).

Si tomáis las iniciales de estas palabras —ROYGBIV—, obtendréis las de los siete colores, por su orden, que Isaac Newton (1642-1727) registró en el espectro óptico: Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo y Violet (rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta).

Me entusiasmó de modo indecible este descubrimiento; no tanto por el espectro en sí, que me parecía perfectamente claro, como por la existencia de frases mnemotécnicas. Nunca se me había ocurrido que una cosa así fuese posible, y, durante un tiempo, creí tener la clave de todo conocimiento.

«Inventa las suficientes frases mnemotécnicas —pensé— y no tendrás que volver a aprender nada de memoria».

Por desgracia, como más tarde había de descubrir en casi todas las grandes ideas que se me ocurrirían, aquélla tenía un funesto inconveniente. Había que aprender de memoria las frases, y éstas eran tan difíciles de recordar, e incluso más, que los datos primitivos. Por ejemplo, hasta hoy no me he aprendido realmente de memoria la frase Read Out Your Good Book In Verse. Para recordarla pienso en los colores del espectro de Newton, por su orden (algo que me resulta muy difícil), y entonces formo la frase mnemotécnica partiendo de las iniciales de aquellos colores. Así tuve que hacerlo al empezar este ensayo.

Sin embargo, tropecé con una dificultad de otra clase. La frase mnemotécnica no era exacta. Llegaron ocasionalmente a mis manos libros que contenían imágenes en colores del espectro óptico, y nada me costó ver el rojo en un extremo y reseguir éste a través del anaranjado, el amarillo, el verde y el azul.

Después del azul se presentó un problema. Al otro extremo del espectro vi un color, al que yo llamaba «púrpura». (En realidad, lo llamaba poiple, como hacían todos los niños sensatos de Brooklyn, pero sabía que, por alguna razón arcana, se pronunciaba púrple).

Esto no resultaba fatal. Yo estaba dispuesto a aceptar violeta como un afectado y fantasioso sinónimo de «púrpura», lo mismo que habría podido decirse «tomate» en vez de «rojo». Y siempre podía modificar la frase mnemotécnica, dejándola en Read Out Your Good Book In Prose.

Pero había algo que me preocupaba mucho más que esto: no veía ningún color entre el azul y el violeta. Mi vista no podía distinguir nada que pudiese identificar como «añil». Y ninguna de las personas a quienes consulté pudieron ver este color misterioso. Lo más que pude conseguir de alguien fue que el añil era un azul purpúreo. «Pero en tal caso —pensé—, ¿por qué no era el azul verdoso un color independiente?».

Por fin, pensé; «¡Al diablo con esto!», y lo dejé. Cambié la frase mnemotécnica por Read Out Your Good Book, Victor (o Read Out Your Good Book, Peter). Mejor aún, no puedo encontrar ningún texto moderno de Física que incluya el añil entre los colores del espectro. Consignan sólo seis colores.

Sin embargo, la fuerza de la tradición es tanta que, hace unos veinte años, cuando escribí un ensayo sobre el espectro para un periódico de Minneapolis y no hice referencia al añil, recibí varias cartas acusándome airadamente por haber omitido un color.

Sin embargo, continuaré haciéndolo en este ensayo.

En mi ensayo The Bridge of the Goods (véase The Planet That Wasn’t, Doubleday, 1976), describí cómo obtuvo Newton el espectro luminoso en 1666. Sin embargo, la existencia del espectro no indicaba por sí misma la naturaleza de la luz. El propio Newton creía que la luz consistía en una rociada de partículas sumamente diminutas y que viajaban en línea recta. Deducía esto del hecho de que la luz proyectaba sombras claramente definidas. Si la luz hubiese estado formada por ondas, como sostenía otra teoría, lo lógico habría sido que se inclinase alrededor del borde de un obstáculo y proyectase una sombra confusa, e incluso no proyectase sombra alguna. A fin de cuentas, las ondas del agua se torcían alrededor de los obstáculos, y el sonido, que se creía firmemente estaba compuesto de ondas, hacía lo propio.

Un contemporáneo de Newton, el sabio holandés Christiaan Huygens (1629-1695), era el principal defensor de la noción de ondas luminosas y sostenía que, cuanto más corta era la onda, menor era la tendencia a inclinarse alrededor de los obstáculos. En tal caso, las sombras de borde definido no contradecían la noción de onda, siempre que las ondas fuesen lo bastante cortas.

En realidad, en un libro póstumo publicado en 1665, un físico italiano, Francesco Maria Grimaldi (1618-1663), describió experimentos en los que había descubierto que las sombras no eran de bordes perfectamente definidos y que la luz se combaba, aunque muy ligeramente, alrededor de los obstáculos.

Newton tuvo noticia de estos experimentos y trató de explicarlos de acuerdo con la teoría de las partículas. Y sus sucesores —convencidos de que Newton no podía equivocarse, y de que si había dicho «partículas» eran partículas— prescindieron simplemente de Grimaldi.

Por último, en 1803, el científico inglés Thomas Young (1773-1829) hizo que la opinión se decantase por las ondas. Hizo pasar luz a través de dos pequeños orificios, de manera que los rayos, al ser proyectados, se superponían en una pantalla. Esta superposición no aumentaba simplemente la luz sobre la pantalla, sino que producía franjas alternas de luz y de sombra.

Si la luz estaba formada por partículas, no había manera de explicar la aparición de franjas oscuras. Si estaba compuesta por ondas, era fácil comprender que, bajo determinadas condiciones, algunas de las ondas podían moverse hacia arriba, y otras, hacia abajo, y que ambos desplazamientos se contrarrestarían recíprocamente, no dejando nada. De esta manera, las dos manchas de luz se «interferían» mutuamente, y las zonas de luz y de sombra fueron llamadas «franjas de interferencia».

Este fenómeno es muy conocido en el caso del sonido, y produce algo llamado «pulsaciones». Las franjas de interferencia son análogas, en óptica, a las pulsaciones sónicas.

Partiendo de la anchura de las franjas de interferencia, Young pudo hacer el primer cálculo de la longitud de las ondas luminosas, y decidió que eran del orden de 1127.000 de centímetro, lo cual es correcto. Determinó la longitud de onda de cada color y mostró, con razonable exactitud, que las longitudes de onda decrecían desde el rojo hasta el violeta.

Desde luego, si las longitudes de onda son una realidad física, los colores no lo son. Cualquiera que posea los instrumentos y la práctica adecuados puede determinar la longitud de una variedad particular de onda luminosa. En cambio, la determinación de su color dependerá de la respuesta individual de los pigmentos de la retina y de la interpretación que dé el cerebro a esta respuesta.

Retinas diferentes pueden no tener una reacción absolutamente idéntica a una longitud de onda particular. Algunos ojos, deficientes en ciertos pigmentos retinianos, pueden ser parcial o totalmente ciegos al color. Y aunque dos personas perciban el color con igual sensibilidad, ¿quién es capaz de comparar su interpretación mental? No se puede describir lo que uno ve como rojo, salvo señalando algo que dé la impresión de rojo. Otra persona puede convenir en que le da también la impresión de lo que le han enseñado a llamar rojo, pero, ¿cómo puedes asegurar que tu impresión y la de aquella persona son idénticas?

Dos personas pueden estar siempre de acuerdo en cómo llamar al color de cada objeto y, sin embargo, ver cosas completamente diferentes. Y nadie puede explicar a un ciego de nacimiento lo que es el color, de modo que no existe posibilidad de señalar algo y decir: «Esto es rojo».

Más aún, si uno recorre el espectro viendo sólo, por así decirlo, una longitud de onda cada vez, no existe un cambio brusco del rojo al anaranjado, ni del anaranjado al amarillo. Hay un paso muy lento y gradual, y es absolutamente imposible asegurar que «en este punto, el color ha dejado de ser rojo y es anaranjado».

Si os movieseis a lo largo de la escala de la longitud de onda y pidieseis a muchas personas que os indicasen dónde ha dejado definitivamente el color de ser anaranjado y se ha convertido en amarillo, seguro que obtendríais respuestas distintas. Las distintas personas indicarían longitudes de onda ligeramente diferentes.

Por tanto, son engañosos los libros de texto que fijan límites y dicen que el amarillo se extiende de una longitud de onda particular a otra.

Yo creo que es mejor dar una longitud de onda que esté en la mitad de la extensión de cada color, una longitud de onda que todas las personas con retinas normales convengan en llamar rojo, verde o lo que sea.

Las longitudes de onda de la luz se expresan tradicionalmente en unidades Angström, denominadas así en 1905 en recuerdo del físico sueco Anders Jonas Angström (1814-1874), que las empleó por primera vez en 1868. Una unidad Angström es una diez mil millonésima de metro, o 1 x 10—10m.

Actualmente, sin embargo, se considera inadecuado emplear las unidades Angström porque quebrantan la regularidad del sistema métrico. Hoy en día se considera preferible emplear prefijos diferentes para cada tres órdenes de magnitud, con «nano» como prefijo aceptado para la milmillonésima (10 —9) de una unidad.

Dicho en otras palabras: un «nanómetro» es 10—9 metros, o sea, igual a 10 unidades Angström. Si una particular onda luminosa tiene una longitud de 5.000 unidades Angström, tiene, por tanto, una longitud de 500 nanómetros, y esta última terminología es la que debe emplearse.

A continuación se consignan las longitudes de onda medias de los seis colores del espectro:

¿Qué longitud máxima puede alcanzar una onda sin dejar de producir un color percibido como rojo por la vista, y cuál puede alcanzar como mínimo y seguir produciendo un color percibido como violeta? Esto varía según los ojos, pero la máxima longitud de onda roja, percibida por ojos normales antes de que se desvanezca en la oscuridad, se considera generalmente de 760 nanómetros, mientras que la más corta violeta es de 380 nanómetros.

Aunque el propio Thomas Young inventó el término «energía» en 1807, hasta mediados del Siglo XIX no se comprendió la conservación de la energía, y hasta principios del XX no se puso en claro que el contenido de energía de la luz aumentaba al disminuir la longitud de onda. Dicho de otra manera: el rojo es el color menos energético del espectro, y el violeta, el más energético.

A primera vista no es obvio (al menos para mí) por qué la luz de onda corta es más energética que la de onda larga, pero la situación se aclara si consideramos la cuestión de otra manera.

En un segundo, la luz recorrerá 299.792.500 m, o sea, aproximadamente, 3 x 108 m. Si la luz viajera tiene una longitud de onda de 700 nanómetros (7 x 10—7 m), el número de ondas individuales que cabrán en aquella longitud de luz de 1 seg, será 3 x 108 dividido por 7 x 10 —7, o sea, aproximadamente, 4,3 x 1014.

Esto es la «frecuencia» de la luz y significa que, en 1 seg, la luz de 700 nanómetros de longitud de onda vibrará 430 billones de veces.

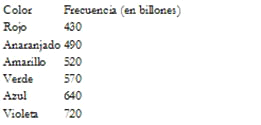

Podemos establecer la frecuencia para el término medio de cada color:

Si consideramos las frecuencias, me parece que la mayor energía de la luz de onda corta se hace más comprensible. Las ondas cortas vibran más rápidamente. Se gastará más energía agitando algo con rapidez que haciéndolo con lentitud, y así, el objeto agitado contendrá más energía si vibra rápidamente. Así, el descubrimiento básico de la teoría cuántica es que hay una unidad de energía de radiación (quantum) que es proporcional en tamaño a la frecuencia de aquella radiación.

La máxima longitud de onda del rojo, y por ende la luz visible menos energética, tiene una frecuencia aproximada de 4,0 x 1014, o sea, 400 billones. La mínima longitud de onda del violeta, y por ende la porción de luz visible más energética, tiene una frecuencia aproximada de 8,0 x 10 14, o sea, 800 billones.

Como veis, la última zona visible de la luz violeta tiene exactamente la mitad de longitud de onda, y por consiguiente el doble de frecuencia y de energía, que la última zona visible de la luz roja.

En lo referente al sonido, existen notas que ascienden en la escala musical: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si queremos, podemos repetir esto en ambas direcciones. Pasando de cada «do» al «do» inmediatamente superior, doblamos exactamente la frecuencia de las ondas sonoras. Y si partimos del «do» como la primera nota y seguimos contando notas al ascender en la escala, la octava nota volverá a ser «do» y habremos doblado la frecuencia. Por esta razón, llamamos «octava» al espacio que va del «do» al «do», término tomado de la palabra latina que significa «ocho».

Dicha noción se ha extendido, de manera que cualquier trecho de movimiento ondulatorio, de la clase que sea, que pase de una frecuencia particular al doble de esta frecuencia, se llama octava. Así, la distancia de las ondas luminosas desde el rojo extremo hasta el violeta extremo, con una escala de frecuencia que va de 400 a 800 billones, se dice que es una octava, aunque la luz no está compuesta de notas y, ciertamente, no ocho de ellas. (Si queréis trazar una analogía entre colores y notas —una analogía muy pobre—, recordad que sólo hay seis colores. Y aunque resucitaseis el añil, sólo tendríais siete).

Las ondas sonoras varían de tono al cambiar su longitud. Cuanto mayor sea esta longitud (y más baja la frecuencia), más grave será el sonido. Cuanto menor sea la longitud de la onda (y más alta la frecuencia), más agudo será el sonido. La nota más grave que puede percibir un oído normal es, aproximadamente, de 30 vibraciones por segundo. La nota más aguda perceptible varía con la edad, pues el límite superior se reduce al hacerse uno viejo. Los niños pueden percibir sonidos con una frecuencia superior a 22.000 vibraciones por segundo.

Si partimos de una frecuencia de 30 y si efectuamos una progresión geométrica de razón 2, al cabo de nueve veces alcanzaremos una frecuencia de 15.360 vibraciones por segundo. Si doblamos otra vez, estaremos por encima del sonido más agudo que un niño es capaz de percibir. En consecuencia, podemos decir que el oído humano puede percibir sonidos en un trecho de poco más de 9 octavas. (Las 88 notas del teclado corriente de un piano tienen poco más de 7 octavas).

En contraste con esto, nuestros ojos ven la luz en la extensión exacta de una octava. Esto puede afirmar la creencia de que la visión es muy limitada en comparación con el oído, pero es que las ondas luminosas son mucho más cortas y más energéticas que las ondas sonoras y, por consiguiente, pueden traer más información. La frecuencia típica de la luz visible es unas 500 mil millones de veces más alta que la frecuencia típica de la luz visible, y así, sin querer menospreciar la importancia del oído, es indudable que nuestro método primario de obtener información sobre nuestro entorno es a través de la visión.

A continuación podemos formulamos la siguiente pregunta: ¿Es esta octava de luz la única que existe, o simplemente la única que vemos?

A lo largo de casi toda la Historia, esta pregunta habría parecido tonta. Cualquiera habría dado por sabido que la luz es, por definición, algo que se ve. Si no se puede ver ninguna luz, es porque no existe luz alguna. La idea de una luz invisible parecería tan contradictoria como la de «un triángulo cuadrado».

La primera indicación de que «luz invisible» no era un término contradictorio se produjo en 1800.

Aquel año, el astrónomo germanobritánico William Herschel (1738-1822), quien se hizo famoso dos decenios antes, al descubrir Urano (véase The Comet That Wasn’t, en Quasar, Quasar, Burning Bright, Doubleday, 1978), estaba experimentando con el espectro.

Era de dominio público que, cuando la luz del sol caía sobre uno, se experimentaba una sensación de calor. La impresión general era que el sol irradiaba luz y calor, y que ambas eran dos cosas separadas.

Herschel se preguntaba si la radiación calórica se distribuía en un espectro como la luz, y pensó que podría sacar alguna conclusión sobre el asunto si colocaba la ampolla de un termómetro en diferentes partes del espectro. Al ser la porción del amarillo, en mitad del espectro, aparentemente más brillante, supuso que la temperatura se elevaría al progresar desde cualquier extremo del espectro hacia la mitad de éste.

Esto no ocurrió. En cambio, observó que la temperatura se elevaba de un modo regular al apartarse el termómetro del violeta, y alcanzaba su máximo en el rojo. Asombrado, Herschel se preguntó qué sucedería si colocaba la ampolla del termómetro más allá del rojo. Hizo la prueba y descubrió, para mayor asombro, que la temperatura era allí más elevada que en cualquier parte del espectro visible.

Esto ocurría tres años antes de que Young demostrase la existencia de las ondas luminosas, y, durante un tiempo, pareció como si existiesen realmente rayos de luz y rayos de calor que fuesen refractados de modo distinto, y parcialmente separados, por un prisma.

Durante un tiempo, Herschel habló de «rayos coloríficos», o sea, que producían color, y «rayos caloríficos», que producían «calor», término latino equivalente al heat inglés. Esto tenía la virtud de sonar bien, pero no era solamente una abigarrada mezcla de inglés y latín, sino que se prestaba a innumerables equivocaciones de lectura o de composición tipográfica. Afortunadamente, la cosa no prosperó.

Una vez aceptada la demostración de Young sobre las ondas luminosas, se pudo sostener que lo que existía más allá del rojo del espectro eran ondas luminosas más largas y de menor frecuencia que las del rojo. Tales ondas debían de ser demasiado largas para impresionar la retina del ojo y eran, por consiguiente, invisibles, pero, aparte esto, cabía esperar que todas tuviesen las propiedades físicas de las ondas que constituían la porción visible del espectro.

En definitiva, esta radiación fue llamada «infrarroja»; el prefijo «infra» procede del latín y significa «debajo». El término es adecuado, ya que la frecuencia de la luz infrarroja está por debajo de la de la luz visible.

Esto significa que la luz infrarroja posee, asimismo, menos energía que la luz visible y, en tal caso, parece extraño que el termómetro registre una cifra más alta en la porción infrarroja que en la porción visible del espectro.

La respuesta es que el contenido en energía de la luz no es el único parámetro a considerar.

Ahora sabemos que el efecto calórico de la radiación solar no depende de una serie independiente de rayos de calor. Lo que ocurre es que la propia luz es absorbida por los objetos opacos (al menos en parte) y la energía de esta luz absorbida se convierte en la energía fortuita de vibraciones atómicas y moleculares que percibimos como calor. La cantidad de calor que obtenemos depende no sólo del contenido de energía de la luz, sino de la cantidad de luz que absorbemos y no reflejamos.

Cuanto más larga sea la longitud de onda (al menos en la parte visible del espectro), más penetrante será la luz y más cantidad de ella será absorbida en vez de reflejada. De ahí que, si bien la luz roja es menos energética que la amarilla, la eficiencia de absorción de la luz roja es tal que compensa con exceso el otro efecto (al menos en lo concerniente al termómetro de Herschel). Por esta razón, la región roja del espectro hacía subir el termómetro de Herschel a una temperatura superior a la de las demás porciones del espectro, y la zona infrarroja la hacía subir todavía más.

Todo esto parece muy lógico visto retrospectivamente, pero incluso después de aceptarse la demostración de Young sobre las ondas luminosas, la naturaleza ondulatoria del infrarrojo no podía simplemente darse por garantizada. Era necesario demostrar tal naturaleza, y eso era muy difícil. Experimentos que eran perfectamente claros cuando se trataba de luz visible, porque se podía ver lo que ocurría —por ejemplo, en el caso de las franjas de interferencia—, no darían resultado con «luz invisible».

Desde luego, cabe imaginar que podría emplearse un termómetro con tal fin. Si existían franjas de interferencia de radiación infrarroja, podían ser invisibles, pero si se pasaba una ampolla de termómetro a lo largo de la pantalla donde existía la radiación, se podrían encontrar regiones en las que la temperatura no se elevaba y regiones en las que sí se elevaba, y, como estas regiones se alternarían, se habría solucionado la cuestión.

Por desgracia, los termómetros ordinarios no eran lo bastante precisos para tal medición. Tardaban demasiado en absorber el calor suficiente para alcanzar una temperatura de equilibrio, y la ampolla era demasiado gruesa para caber dentro de las franjas de interferencia. Por consiguiente, durante medio siglo después del descubrimiento de la radiación infrarroja, poco pudo hacerse con ella, por falta de instrumentos adecuados.

Pero entonces —en 1830—, un físico italiano, Leopoldo Nobili (1784-1835), inventó la «termopila». Consistía en alambres de diferentes metales unidos en ambos extremos. Si un extremo se coloca en agua fría y el otro es calentado, se establece una pequeña corriente eléctrica en el cable. La corriente aumenta con la diferencia de temperatura entre los dos extremos.

La corriente puede medirse con facilidad; una termopila mide la temperatura con mucha más rapidez y sensibilidad que un termómetro corriente. Más aún, el extremo funcional de una termopila es considerablemente más pequeño que la ampolla de un termómetro corriente. Por estas razones, una termopila puede medir la temperatura de una pequeña región y seguir, por ejemplo, los altibajos de las franjas de interferencia, cosa que no podría hacer un termómetro corriente.

Otro físico italiano, Macedonio Melloni (1798-1854), que trabajaba al mismo tiempo que Nobili, descubrió que la sal de piedra era particularmente transparente a la radiación infrarroja. Por tanto, confeccionó lentes y prismas con sal de piedra y los empleó para el estudio de los infrarrojos.

Con su equipo de sal de piedra y una termopila, Melloni pudo demostrar que la radiación infrarroja tenía todas las propiedades físicas de la luz ordinaria. Podía ser reflejada, refractada, polarizada, y podía producir franjas de interferencia con las que se podría determinar su longitud de onda. En 1850, Melloni publicó un libro en que resumía su trabajo, y a partir de entonces quedó claro que la «luz invisible» no era una contradicción, y que la luz del espectro se extendía mucho más allá de la única octava visible.

En 1880, un astrónomo norteamericano, Samuel Pierpont Langley (1834-1906), llegó aún más lejos. En vez de prismas, empleó rejas de refracción, que extendieron la radiación infrarroja en un espectro más amplio y eficiente. Inventó también un indicador de temperatura llamado «bolómetro», que consistía esencialmente en un fino alambre de platino ennegrecido para aumentar la eficacia con que absorbía el calor. Incluso pequeñísimos aumentos de temperatura en el alambre aumentaban sensiblemente su resistencia eléctrica, de modo que la medición de la intensidad de la corriente eléctrica en él podía indicar cambios de temperatura de una diezmillonésima de grado.

De esta manera pudo Langley, por ejemplo, eliminar los efectos oscurecedores de las diferencias de absorción y demostrar que la porción amarilla del espectro estaba, de hecho, presente en la mayor intensidad y producía el mayor aumento de calor, tal como había presumido anteriormente Herschel. (Sin embargo, si Herschel hubiese tenido mejores instrumentos y sus observaciones hubiesen confirmado sus expectativas, nunca habría pensado en mirar fuera del espectro, y no habría descubierto la radiación infrarroja).

Adentrándose en la región infrarroja, Langley demostró que había radiación infrarroja a lo largo de una serie de longitudes de onda que iban desde los 760 nanómetros de las longitudes de onda más largas visibles de luz roja, hasta los 3.000 nanómetros. (1.000 nanómetros, o una millonésima de metro, es igual a 1 micrómetro. Por consiguiente, 3.000 nanómetros se expresan generalmente como 3 micrómetros).

Esto significa que la frecuencia de las ondas infrarrojas varía desde 4,0 x 1014 (400 billones), en el punto en que termina el espectro visible, hasta 1,0 x 1014 (100 billones).

Empezando con 100 billones, debemos doblar dos veces para alcanzar 400 billones. Por consiguiente, junto a la octava de luz visible, hay dos octavas de radiación infrarroja invisible.

El espectro infrarrojo parece acabarse bruscamente a una frecuencia de 100 billones (o una longitud de onda de 3 micrómetros), al menos en lo que concierne al espectro solar. ¿Es esto todo, y no puede existir una radiación de mayor longitud de onda y menor frecuencia?

A propósito, ¿qué decir del otro extremo del espectro? Si hay radiación más allá del extremo rojo, ¿la habrá también más allá del extremo violeta?

Hablaremos de ésta y de otras cuestiones en el capítulo siguiente.