3. «El hambre es el mayor enemigo»: El núcleo de la crisis

3

«EL HAMBRE ES EL MAYOR ENEMIGO»:

EL NÚCLEO DE LA CRISIS.

En uno de sus célebres Ensayos, publicados a principios del siglo XVII, el político y filósofo inglés Francis Bacon advertía a los gobernantes que se aseguraran de que sus súbditos, si es que no han sido ya «diezmados por la guerra, no sobrepasen las reservas del Reino que debería mantenerlos», porque un desequilibrio prolongado entre la producción y el consumo de alimentos tarde o temprano acarrea penurias, trastornos y revueltas[1].

Otros escritores posteriores se mostraron de acuerdo. En 1640, un historiador «infiltrado» en el ejército de Felipe IV mientras éste atravesaba los agostados campos de Cataluña, comentaba con inquietud: «En medio del natural aprieto a que nos reduce la miseria humana, casi nada podría deternos». Siete años después, el ministro responsable de la ley y el orden en Castilla advertía a su señor: «Este pueblo [Madrid] está muy sensible y cada día más insolente, de que se puede temer algún arroxamiento, principalmente ausente Vuestra Magestad, porque la ambre a ninguno respecta […]. La gente es tan desenfrenada que no ay día seguro» por la amenaza de violencia. Por si Felipe no lo captaba bien, otros ministros le recordaron que «el hambre es el mayor enemigo. Los hombres más ajustados no la resisten […] [y] muchas repúblicas an padecido con la necesitad del pan, movimientos que an parado en sediciones». En 1648, mientras varias ciudades italianas se enfrentaban a la peor cosecha del siglo, los funcionarios informaban de que «se oía a la gente comentar que siempre es mejor morir por la espada que morir de hambre»; mientras que en Londres, «los gritos y las lágrimas de los pobres, que dicen estar a punto de morir de hambre», llevó a algunos a temer que «se produjera una algarada repentina». Por último, en Escocia, durante la última hambruna del siglo, un sagaz observador recordaba a sus compatriotas: «La pobreza y la necesidad nublan las mentes de muchos, y convierten a aquéllos con una naturaleza más apagada en estúpidos e indisciplinados», mientras que «los que tienen un temperamento más fogoso y activo, se vuelven nerviosos, avariciosos, frenéticos o desesperados. Por tanto, donde hay muchos pobres, los ricos no pueden sentirse seguros de sus posesiones[2]».

No obstante, aunque la Pequeña Edad de Hielo afectó a casi la totalidad del hemisferio norte, algunas zonas sufrieron más que otras. Esto no debería sorprendernos. La Europa al oeste de los Urales abarca casi 6,5 millones de kilómetros cuadrados, desde el Ártico al subtrópico, y cientos de divisiones étnicas, culturales, económicas y políticas: como es lógico, sus efectos no se dejaron sentir de manera uniforme en todas las regiones. Sólo en España, diferentes áreas los sufrieron en distintos momentos. Galicia en el noroeste y Valencia en el sureste experimentaron un declive en la población desde aproximadamente 1615 a 1640; pero en el centro, aunque el declive en torno a Toledo también comenzó en 1615, duró hasta la década de 1670, mientras que en torno a Segovia, donde dicha decadencia también tocó a su fin en la década de 1670, su inicio no tuvo lugar hasta después de 1625. La China de los Ming, de casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados, que también comprende desde zonas subárticas a subtropicales, experimentó asimismo la Pequeña Edad de Hielo de formas muy dispares. Por ejemplo, Shandong, una zona septentrional de baja altitud, sufrió a menudo sequías e inundaciones, por lo que la provincia rara vez generó un superávit, y mucho menos reservas con las que mantenerse en los años malos. Así pues, Shandong emitió peticiones urgentes demandando préstamos de alimentos y reducciones fiscales casi cada año, tanto durante el siglo XVII como en otros momentos. En cambio, la provincia de Sichuan, al oeste, goza de un clima templado que la mayoría de los años permite obtener abundantes cosechas de arroz, trigo, algodón, azúcar, seda y té, lo que redujo su vulnerabilidad durante la Pequeña Edad de Hielo.

En medio de esta diversidad, tres amplias «zonas» destacan como especialmente expuestas al cambio climático: las tierras de cultivo marginales, las ciudades y las macrorregiones. Las tierras marginales eran vulnerables porque sólo producían suficiente para alimentar a todos sus habitantes durante los años de óptimas cosechas; las ciudades, en cambio, lo eran porque su prosperidad las convertía en objetivos estratégicos, lo que a su vez obligaba a la construcción de un perímetro fortificado que favorecía la superpoblación, la falta de higiene y el contagio de enfermedades dentro de sus murallas y, en tiempo de guerra, exponía a sus habitantes al riesgo de grandes daños humanos y materiales. Por último, las macrorregiones —complejas economías regionales integradas por varias ciudades adyacentes y sus correspondientes y superpuestas áreas de influencia— eran vulnerables porque su prosperidad dependía de la capacidad para importar los alimentos de los que su población dependía y exportar sus productos especializados. La interrupción de su actividad, tanto interior como exterior, generaba una penuria económica casi inmediata.

Aunque los habitantes de estas tres «zonas» económicas constituían una pequeña minoría dentro de la población global, su relevancia fue desproporcionada durante la Crisis General. Por una parte sufrieron sus efectos antes, durante más tiempo y con mayor intensidad que otras, debido a que las políticas gubernamentales exacerbaron hasta un grado máximo la perturbación generada por la adversidad climática y la superpoblación. Por otra, alojaban a un gran número de elocuentes hombres y mujeres deseosos de difundir públicamente su precaria situación tanto dentro de sus fronteras como, siempre que podían, en el exterior. Estas voces se hacían oír más tiempo y más alto que las de aquéllos cuya experiencia se situaba en mayor medida dentro de la normalidad.

Agricultura en zonas marginales

Durante la mayor parte del siglo XVI, las temperaturas cálidas permitieron la expansión de la agricultura en todo el hemisferio norte, y buena parte de este proceso tuvo lugar en territorios muy cercanos al límite con las zonas donde el cultivo ya no resultaba viable. Los agricultores que cultivaban estas tierras al principio obtenían cosechas espectaculares, gracias al nitrógeno y el fósforo que la tierra había acumulado durante los siglos que habían permanecido en barbecho; pero una vez esta munificencia natural se agotó, se vieron atrapados, incluso en los años «buenos», en una actividad de alto riesgo, alta inversión y bajo rendimiento que requería atención constante para producir, aunque fuera una cosecha mediocre. En las latitudes septentrionales, como se menciona en el capítulo 1, cada caída de 0,5 ºC en la temperatura media del verano disminuye el número de días en que maduran las cosechas en un 10 por ciento, duplica el riesgo de una cosecha fallida y multiplica por seis el de dos. Por otra parte, para los que cultivan tierras a trescientos metros o más por encima del nivel del mar, una caída de 0,5 ºC en la temperatura media del verano incrementa cien veces la probabilidad de dos cosechas fallidas consecutivas.

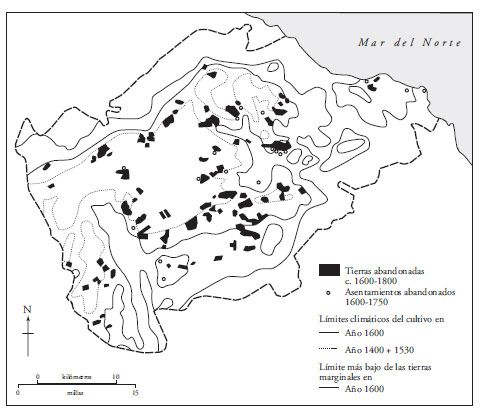

Este cruel cálculo es aplicable a todo el hemisferio norte. En Escocia, donde la mayor parte de la agricultura es marginal, el benigno clima del siglo XVI estimuló el cultivo de tierras a latitudes más altas y en suelos menos fértiles que antes, pero los fríos y húmedos veranos de la década de 1640, que hicieron descender la temperatura media hasta 2 ºC, supuso el desastre. En las colinas de Lammermuir, cerca de la frontera inglesa, tres cuartas partes de las granjas fueron abandonadas, en tanto que en el promontorio de Kintyre, en el oeste, cuatro quintas partes de todos los municipios fueron abandonados porque «los granjeros no podían plantar ni los pequeños arrendatarios de tierras cavar en el suelo. El maíz que salía no maduraba […]. La gente y el ganado murieron, y Kintyre se convirtió prácticamente en un desierto» (figura 5[3]). En el sur de Europa, Sicilia asistió a la fundación de unos setenta «nuevos municipios» durante el siglo XVI y principios del XVII, destinados específicamente a producir grano para las prósperas ciudades de la isla. Al principio, muchos granjeros cosecharon hasta diez granos por cada grano de trigo que se plantaba, y más de diez para cada grano plantado de cebada, pero el clima tan extremo de la década de 1640 hizo descender la ratio en algunas tierras de las nuevas ciudades a 1:2 —una reducción del 80 por ciento, la más baja registrada en todo el período de principios de la Edad Moderna—. Leonforte, uno de esos nuevos municipios, pasó de cero a 2000 habitantes entre 1610 y 1640, pero la sequía de 1648, culpable de la peor cosecha jamás registrada, acarreó la catástrofe. En el registro parroquial del municipio constan 426 entierros y sólo sesenta nacimientos[4].

5. Granjas en el sureste de Escocia abandonadas en el siglo XVII. Catorce de las quince granjas que existían en las colinas Lammermuir (al sureste de Escocia) en 1600 habían desaparecido para 1750, y tres cuartas partes de la tierra cultivada habían vuelto a convertirse en páramos. El enfriamiento global, que aumentó el número de malas cosechas, tuvo parte de la culpa, pero las tropas que circulaban entre Escocia e Inglaterra durante la guerra civil de 1639 a 1660 también contribuyeron a la inseguridad general en la región.

Desmontar terrenos para el cultivo llevó a una práctica perniciosa que pronto convertiría hasta las tierras más fértiles en marginales: la tala de bosques. Un historiador que vivía en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China, recordaba que «florecientes bosques» solían cubrir sus colinas de forma que la lluvia fluía formando pequeños arroyos, y los aldeanos cavaban «canales y acequias que regaban varios miles de [acres] de tierra». Pero, a medida que la prosperidad de la región fue aumentando,

… la gente rivalizaba entre sí construyendo casas, y los árboles de las montañas del sur se fueron talando sin un año de descanso. Pronto la gente empezó a aprovechar la tierra estéril de las montañas para convertirla en granjas. En cada palmo de terreno se arrancaron los pequeños arbustos y los semilleros. El resultado es que si caen lluvias torrenciales, nada puede obstaculizar el flujo del agua. Por la mañana cae en las montañas del sur, por la tarde, cuando llega a las llanuras, el violento torrente aumenta de volumen y desborda las orillas, cambiando a menudo el curso del río[5].

Tanto las nuevas como las viejas granjas dejaron de ser viables.

El efecto «cementerio urbano».

Aunque la decisión de abandonar una granja —por la razón que sea— siempre es muy dolorosa, la Pequeña Edad de Hielo obligó a muchos agricultores de tierras marginales a marcharse a las ciudades con sus familias con la esperanza de encontrar trabajo o, al menos, pan. La mayoría de ellos resultaron amargamente decepcionados, en parte porque su afluencia contribuyó a alimentar una expansión urbana insostenible.

A mediados del siglo XVII se vivió un «momento metrópoli»: nunca antes se había vivido en tan estrecha proximidad. Pekín, la ciudad más grande del mundo, tenía más de un millón de habitantes, y Nankín casi los mismos. Otras seis ciudades chinas contabilizaban 500 000 habitantes o más, y una veintena de ellas superaban los 100.000. La India mogola, el área más urbanizada del mundo después de China, incluía tres ciudades con 400 000 habitantes o más, y nueve con más de 100.000. En 1650, 2,5 millones de japoneses, quizá el 10 por ciento de la población total, vivían en ciudades. En cambio, en las Américas, sólo México y Potosí (el núcleo de minas de plata situado en el centro del Perú) superaban los 100 000 habitantes, en tanto que en África la única metrópoli era El Cairo, con alrededor de 400 000 residentes. En Europa, la población de Estambul, la capital del Imperio otomano, tal vez se aproximara a los 800 000, pero ninguna otra ciudad se acercaba a esa cifra: sólo Londres, Nápoles y París superaban los 300 000 habitantes. Otras diez ciudades europeas alcanzaban los 100 000 o más habitantes, mientras que en Holanda, más de 200 000 personas vivían en diez ciudades en un radio de ochenta kilómetros desde Ámsterdam.

Cada una de estas áreas metropolitanas requería ingentes cantidades de vivienda, combustible, comida y agua corriente, así como planes para ordenar el tráfico, luchar contra incendios y mantener limpios los espacios públicos. La no provisión de estos servicios esenciales creó el efecto «cementerio urbano». En la década de 1630, William Ince, un predicador de Dublín, dio un sermón en el que desdeñaba el deseo del hermano de Abraham, Lot (en el libro del Génesis) de dejar Sodoma para irse a otra ciudad, donde esperaba encontrar «abundancia, compañía y seguridad», creyendo que en una «ciudad se encuentran estas tres cosas que hacen la vida fácil y segura», pero en realidad, recordaba Ince a su audiencia, Lot luego encontró que la vida urbana sólo le proporcionó «pobreza y soledad». Y, de hecho, el historiador social francés Jean Jacquart señaló que todas las ciudades de principios de la Edad Moderna eran «un mouroir, un agujero negro demográfico, teniendo en cuenta que el número de matrimonios y de nacimientos era desproporcionadamente menor y el de muertes mucho mayor». En Londres, donde se conservan registros especialmente precisos, los entierros en el siglo XVII eran dos veces más numerosos que los bautismos, y tanto la mortalidad materna como la infantil eran particularmente altas. Sólo la inmigración masiva desde otras comunidades evitó que estas dos grandes ciudades disminuyeran su tamaño, lo que significó que cada una de estas capitales ejerció un pronunciado efecto «amortiguador» sobre la población del Reino en general[6]. Ya en 1616, el rey Jacobo I predecía con preocupación que «todo el país se va para Londres, de modo que, con el tiempo, Inglaterra será sólo Londres, y todo el país se quedará desierto, y todo el mundo vivirá miserablemente en nuestras casas y morará en la ciudad[7]».

Uno de los súbditos del rey Jacobo, Ben Jonson, publicó un poema satírico sobre el efecto «cementerio urbano» creado por la falta de cobijo, alimento y agua, visto a través de un valiente trío que viajaba por las alcantarillas de Londres:

La fetidez, las enfermedades y la vieja Mugre, su madre,

la hambruna, la necesidad y las penas a docenas,

primas todas de la peste.

Pero ellos caminaban sin temor, aunque más de una letrina

les hablaba más alto que el buey de Livio.

Según James Howell, contemporáneo de Jonson, París no estaba mejor: «Siempre está sucio, con una suciedad que el continuo movimiento acaba convirtiendo en un aceite untoso que es imposible de lavar». Por otra parte, «además de la mancha que esta suciedad deja, el olor que produce es tan fuerte que puede sentirse desde muchas millas de distancia, si el viento te da en la cara cuando llegas del aire fresco del campo. Puede que ésta sea una de las causas por las que la peste siempre se aloja en alguna esquina de esta gran ciudad, a la que cabría describir, como en su tiempo a Escitia, como vagina populorum». Otro contemporáneo, Xie Zhaozhe se quejaba más o menos de lo mismo respecto a Pekín:

Las casas de la capital están tan pegadas unas a otras que no queda ni un espacio libre, y en los mercados se acumulan muchos excrementos y suciedad. Gente de toda procedencia vive apelotonada en un confuso desorden, y hay muchas moscas y mosquitos. Cuando hace calor, es casi insoportable. Basta que llueva un poco de seguido para que se produzcan inundaciones. De modo que la malaria, las diarreas y las epidemias se suceden unas a otras sin interrupción[8].

Por supuesto, los habitantes de las ciudades de toda época y prácticamente en todo lugar se han quejado de cosas similares; pero a mediados del siglo XVII, los problemas a los que se enfrentaban se intensificaron. Por ejemplo, en la década de 1630, la densidad de población y de edificación en la ciudad de Londres alcanzó unos niveles que «probablemente Gran Bretaña no había conocido nunca antes ni lo haría después». En algunas parroquias se apiñaban casi cuatrocientas personas por acre, muchas de las cuales vivían en casas de seis plantas, en uno de los casos con «seis habitaciones para 64 personas» (una media de once por habitación). Al menos el 30 por ciento de las familias de Londres vivían al límite o por debajo del límite de la pobreza[9].

En muchas ciudades del siglo XVII, la cada vez mayor dependencia de los combustibles fósiles generó nuevos problemas. Por un lado, cualquier interrupción en el suministro no tardaba en traducirse en una miseria generalizada. En 1664, Pekín dio la bienvenida a los invasores manchúes en parte porque éstos habían prometido restaurar el suministro de carbón de Shanxi, del que dependían tanto los hogares como la industria, que había quedado interrumpido durante dos años debido a la guerra civil. Del mismo modo, cuando aquel mismo año las operaciones militares interrumpieron el suministro del carbón de Tyneside, necesario para las industrias de Londres, un observador predijo: «Este invierno habrá disturbios». Por otro lado, los combustibles fósiles dañaban la salud de los habitantes de la ciudad debido a la polución. En 1656, el poeta inglés sir William Davenant publicó un «entretenimiento» en el que se quejaba de que, en Londres, «el abundante uso de vuestras chimeneas es el que os ha levantado el techo de humo que cubre la ciudad», e incluía una canción que comenzaba diciendo:

Londres se ahoga en fuegos sulfurosos

y se cubre con una capa y una capucha negras

de humo de carbón

como si estuviera de luto por los cerveceros y los tintoreros[10].

Dado que el carbón utilizado por los cerveceros, tintoreros y otros fabricantes contenía el doble de sulfuro que el que se usa actualmente, su humo oscurecía el aire, manchaba ropas y cortinas, atrofiaba árboles y flores, ennegrecía edificios y estatuas, y asfixiaba y mataba a los habitantes de la ciudad. En una temprana condena de la contaminación del aire, publicada en 1661, John Evelyn comparaba las «columnas y las nubes de humo que escupen las gargantas llenas de hollín» de las chimeneas de Londres con «la imagen de Troya saqueada por los griegos». Los habitantes de la capital, afirmaba, «no respiran otra cosa que una niebla contaminada y espesa acompañada de un vapor sucio y lleno de hollín». Las señoras utilizaban almendras molidas para limpiarse la piel, mientras que los predicadores de las iglesias tenían que competir para que se los escuchara con las continuas toses y flemas de sus feligreses[11]. La situación era aún peor en las ciudades holandesas, donde las fábricas quemaban turba para la elaboración de cerveza, tintes, jabón y ladrillo, porque (aunque mucho más barata que el carbón) la turba generaba humos tóxicos.

La presencia de industrias en el corazón de las ciudades aumentó en gran medida el riesgo de incendios, como también lo hizo el uso de la madera y otros materiales inflamables para construir un gran número de viviendas baratas y de mala calidad para dar cabida a la gran afluencia de inmigrantes. En el Asia oriental, el uso de madera no sólo para construir casas y tiendas sino también templos, oficinas gubernamentales y mercados cubiertos incrementó aún más el riesgo, como también el uso de hojas de palma y bambú para tejados y suelos, y la práctica de la cocina en braseros, el uso de lámparas de aceite como iluminación y el de fuegos artificiales para las celebraciones. Incluso los ocupantes de los templos de piedra y ladrillo, tumbas, fortalezas y almacenes comerciales se sentían inquietos. «¡Oh, la palabra fuego! —escribió un comerciante inglés que se encontraba en Java—. Si la hubiera oído pronunciar, ya fuera en inglés, malayo, javanés o chino, y aunque hubiera estado profundamente dormido, me habría levantado de un salto de la cama». Él mismo recordaba que, mientras los comerciantes dormían, «muchas veces nuestros hombres hacían sonar un tambor a la puerta de nuestros dormitorios y nunca los oíamos; sin embargo, si inmediatamente después hubieran susurrado para el cuello de su camisa la palabra fuego habríamos salido todos corriendo de nuestras habitaciones[12]».

Como ha señalado Christopher Friedrichs: «De todos los elementos, no eran la tierra, el agua o el aire los que de forma más persistente amenazaban el bienestar de las primeras ciudades modernas. El elemento más peligroso era el fuego», y, a mediados del siglo XVII, los grandes incendios fueron haciéndose cada vez más frecuentes y destructivos. En una gaceta sobre los fuegos accidentales urbanos en Inglaterra se registraba más de un centenar entre 1640 y 1689, al menos diez de los cuales consumieron más de cien edificios. Londres sufrió tantos incendios en 1655 que muchos pensaron que eran un presagio del Juicio Final. Seis años más tarde, cuando tras el sermón dominical Samuel Pepys tuvo que enfrentarse por decimoquinta vez consecutiva a peticiones de caridad para aquellos cuyas casas habían ardido, éste se enfadó y «decidió no darles nada más[13]». Su opinión cambió en 1666, cuando el «gran incendio» de Londres destruyó la catedral de San Pablo, el ayuntamiento, la Bolsa de Londres, 84 iglesias y 13 000 casas, dejando a 80 000 personas sin hogar y causando daños valorados en ocho millones de libras. Aunque los ciudadanos de Londres culparon al alcalde, que al principio había bromeado con que hasta «una mujer podía haberlo apagado haciendo pis encima» y no había construido cortafuegos, el verdadero culpable fue el clima: tras una primavera insólitamente calurosa y seca, las temperaturas se elevaron 1,5 ºC por encima de lo normal durante el verano de 1666, y un descenso de las precipitaciones de 150 mililitros convirtió Londres en una caja de fósforos. La situación fue la misma en gran parte del noroeste de Europa, lo que también dio lugar a incendios en una veintena de ciudades alemanas. Sólo la espectacular destrucción de una parte tan extensa de Londres ha podido eclipsar la frecuencia de los incendios urbanos en otros lugares[14].

Londres no fue la única capital donde la inusual sequía de mediados del siglo XVII produjo un «gran incendio». En Moscú, en 1648, tras varios meses sin lluvias, «en sólo unas horas, más de la mitad de la ciudad rodeada por la Muralla Blanca, y aproximadamente la mitad exterior a dicha muralla, ardió en llamas»; además, gran parte de la nueva capital mogola de Shahjahanabad (actualmente Delhi) también se quemó en 1662. Estambul sufrió más incendios (y más devastadores) en el siglo XVII que en ningún otro período de su historia: uno de ellos, en 1660, de nuevo tras una prolongada sequía, consumió 280 000 viviendas y varios edificios públicos[15]. Varios incendios importantes devastaron también Edo, la ciudad más grande de Japón, especialmente el incendio de Meireki en 1657, el cual, como el de Moscú de 1648, el de Estambul de 1660 y el de Londres de 1666, se desencadenó tras una anormal sequía. Tres grandes incendios se combinaron para destruir tres cuartas partes de Edo, incluidas 50 000 casas de comerciantes y artesanos, casi 1000 mansiones nobiliarias y más de 350 templos y santuarios. Incluso el suntuoso nuevo castillo del sogún, el edificio más alto de Japón, «comparable con cualquiera de las más grandes ciudades amuralladas de Europa, ha quedado completamente destruido por este horrible fuego», en el que murieron en torno a 160 000 personas. En palabras de un contemporáneo japonés de la época: «Cuando el fuego se echó sobre ellos, quemando completamente todo lo que encontraba a su paso, algunas personas no pudieron soportar más el calor y formaron un escudo humano para tratar de repeler las llamas, pero se ahogaron en la nube de humo. Otros fueron consumidos por el fuego y sus miembros quedaron hechos cenizas». Un testigo presencial holandés describía cómo vio, «preso del horror y el espanto, arder aquella inmensa ciudad, como Troya», y cómo, al día siguiente, «caminando por sus calles», encontró «por todas partes innumerables personas quemadas, parcial o completamente consumidas, de las cuales al menos una tercera parte eran niños pequeños, muertas unas junto a otras». También captó esta desolación en una impresionante pintura en la que mostraba manzanas enteras de viviendas vacías, árboles carbonizados y montones de cadáveres en las calles (lámina 4[16]). Nada más haber comenzado la reconstrucción, otro importante incendio «destruyó una área de unos dos kilómetros y medio de circunferencia», seguido de un tercero en 1668 que «devoró tantas casas de nobles y civiles que se estima que ha destruido dos tercios de la ciudad de Edo». Según un visitante holandés, «parece haberse convertido en costumbre que ese devastador elemento [el fuego] arrase allí en torno a la fecha del Año Nuevo japonés[17]».

Se puede demostrar la extraordinaria intensidad de los cuatro incendios de Edo de mediados del siglo XVII. Un «núcleo» de tierra excavado en 1975 en un solar de Hitotsubashi, no muy lejos del castillo del sogún, reveló tres prominentes capas de ceniza. La más reciente, que representa la tormenta de fuego causada por el bombardeo de Tokio en 1945, medía diez centímetros; la segunda, causada por el fuego que siguió al terremoto de Kanto de 1923, medía quince centímetros; la tercera, testimonio de los incendios de mediados del siglo XVII, medía veinte centímetros. El hecho de que los restos quemados de 1657-1668 tuvieran el doble de grosor que los creados por la pirotecnia más avanzada del siglo XX resulta tan sorprendente como significativo[18].

Estos incendios urbanos fueron aparentemente accidentales, pero fueron muchos más los producidos a causa de las guerras. Así, durante la década de 1640, aunque trece ciudades inglesas sufrieron incendios «accidentales», los soldados causaron deliberadamente al menos 80 más, algunos de ellos de grandes dimensiones (más de 80 casas destruidas en Birmingham y casi 250 en Gloucester en 1643). La guerra también destruyó ciudades de otras maneras: la construcción o ampliación de fortificaciones, la preparación ante un asedio o el propio fuego causado por la artillería, hicieron desaparecer muchos edificios. En Exeter, la tercera ciudad más grande de Inglaterra, entre 1642 y 1646 los defensores arrasaron deliberadamente todos los barrios de la periferia, donde había vivido un tercio de la población antes de la guerra, mientras que los bombardeos sufridos durante dos asedios dejaron «calles enteras convertidas en cenizas». Aunque Exeter resistió con éxito su toma, no recobraría sus dimensiones anteriores a la guerra hasta pasados sesenta años[19].

La prevalencia de la guerra significaba que todos los espacios

urbanos necesitaban murallas; de hecho, el carácter chino más

comúnmente utilizado para designar ciudad (cheng:  ) significa

literalmente «murallas de la ciudad», porque se compone del

carácter cuyo significado es «tierra» (

) significa

literalmente «murallas de la ciudad», porque se compone del

carácter cuyo significado es «tierra» ( ) más el de «completa»

(

) más el de «completa»

( ). Pero dichas murallas no siempre

lograron salvar a la comunidad que vivía dentro de ellas. Maguncia,

en Alemania occidental, que se rindió sin resistencia en 1631,

durante los cinco años siguientes perdió el 25 por ciento de sus

casas, el 40 por ciento de su población y el 60 por ciento de su

riqueza, mientras servía de cuartel general de la fuerza

expedicionaria suiza. Aunque sus enormes murallas permitieron a

Pavía (Lombardía) resistir un asedio de ocho semanas en 1655, su

triunfo también dejó arruinada la ciudad: la falta de demanda

destruyó sus industrias, la compra de harina previa al asedio y el

subsidio de los precios del pan durante éste quebraron su erario, y

la destrucción por parte de los sitiadores de todos los activos

municipales situados fuera de las murallas dificultó gravemente la

recuperación económica. Sin embargo, Pavía tuvo suerte: las

ciudades tomadas por la fuerza durante mediados del siglo XVII sufrieron pérdidas mucho

mayores que se tardarían una generación en recuperar. El asedio y

saqueo de Mantua en 1629 redujo su población de 29 000 a 9000

habitantes; en 1647 todavía tenía sólo 15 000 habitantes, y

20 000 en 1676. La población de Varsovia, la capital de la

Mancomunidad de Polonia-Lituania, contabilizaba en torno a unos

30 000 en la década de 1630 (y 100 000 cuando se reunió

la Dieta), pero cayó por debajo de los 6000 tras la ocupación por

parte de las fuerzas de Transilvania y Suecia en 1655-1657, que además dejó en ruinas más de la mitad

de sus edificios[20]. Posiblemente, la peor catástrofe urbana

causada por el hombre en este período ocurrió en 1642 cuando, tras

un asedio que duró un año, el líder rebelde chino Li Zicheng

decidió forzar la rendición de Kaifeng (capital de la provincia de

Henan) rompiendo los diques del cercano río Amarillo. Por una

fatídica coincidencia, y exactamente en el mismo momento, los

defensores rompieron otra serie de diques con la esperanza de

inundar el campamento de Li y obligarlo a alejarse. Según un

contemporáneo, el agua procedente de ambas brechas entró a raudales

por una de las puertas de la ciudad, causando unas inundaciones que

«de repente alcanzaron hasta seis metros». Al día siguiente, Li

envió hombres a la ciudad en barcos para saquearla y pedir rescate,

pero no encontraron ni una alma[21].

). Pero dichas murallas no siempre

lograron salvar a la comunidad que vivía dentro de ellas. Maguncia,

en Alemania occidental, que se rindió sin resistencia en 1631,

durante los cinco años siguientes perdió el 25 por ciento de sus

casas, el 40 por ciento de su población y el 60 por ciento de su

riqueza, mientras servía de cuartel general de la fuerza

expedicionaria suiza. Aunque sus enormes murallas permitieron a

Pavía (Lombardía) resistir un asedio de ocho semanas en 1655, su

triunfo también dejó arruinada la ciudad: la falta de demanda

destruyó sus industrias, la compra de harina previa al asedio y el

subsidio de los precios del pan durante éste quebraron su erario, y

la destrucción por parte de los sitiadores de todos los activos

municipales situados fuera de las murallas dificultó gravemente la

recuperación económica. Sin embargo, Pavía tuvo suerte: las

ciudades tomadas por la fuerza durante mediados del siglo XVII sufrieron pérdidas mucho

mayores que se tardarían una generación en recuperar. El asedio y

saqueo de Mantua en 1629 redujo su población de 29 000 a 9000

habitantes; en 1647 todavía tenía sólo 15 000 habitantes, y

20 000 en 1676. La población de Varsovia, la capital de la

Mancomunidad de Polonia-Lituania, contabilizaba en torno a unos

30 000 en la década de 1630 (y 100 000 cuando se reunió

la Dieta), pero cayó por debajo de los 6000 tras la ocupación por

parte de las fuerzas de Transilvania y Suecia en 1655-1657, que además dejó en ruinas más de la mitad

de sus edificios[20]. Posiblemente, la peor catástrofe urbana

causada por el hombre en este período ocurrió en 1642 cuando, tras

un asedio que duró un año, el líder rebelde chino Li Zicheng

decidió forzar la rendición de Kaifeng (capital de la provincia de

Henan) rompiendo los diques del cercano río Amarillo. Por una

fatídica coincidencia, y exactamente en el mismo momento, los

defensores rompieron otra serie de diques con la esperanza de

inundar el campamento de Li y obligarlo a alejarse. Según un

contemporáneo, el agua procedente de ambas brechas entró a raudales

por una de las puertas de la ciudad, causando unas inundaciones que

«de repente alcanzaron hasta seis metros». Al día siguiente, Li

envió hombres a la ciudad en barcos para saquearla y pedir rescate,

pero no encontraron ni una alma[21].

Las inundaciones también contribuyeron al efecto «cementerio urbano». Dado que muchas ciudades fueron formándose junto a ríos y lagos, un nivel alto de precipitaciones podía causar ingentes daños por inundación, incluso sin mediar intervención militar alguna. La peor inundación de la historia de Ciudad de México ocurrió en 1629, cuando una combinación de lluvias torrenciales y un alcantarillado inadecuado hicieron que los lagos de los alrededores aumentaran su nivel de agua repentinamente, dejando sumergidas partes importantes de la ciudad durante cinco años. La catástrofe hizo que algunos se plantearan la reubicación de la capital, y aunque en esta ocasión el gobierno central español rechazó la opción, treinta años después las repetidas inundaciones llevaron a aprobar el abandono de la capital regional de Santa Fe la Vieja, en Argentina, y reubicarla en terrenos más altos. En Europa, el Sena se desbordó y anegó París dieciocho veces durante el siglo XVII, con inundaciones especialmente graves en 1649, 1651 y 1658; las ciudades de las tierras bajas de la provincia de Holanda sufrieron aún con más frecuencia, dado que las tormentas del mar del Norte hacían saltar periódicamente el agua por encima de los diques (como en 1651, inundando Ámsterdam[22]).

Una última causa del efecto «cementerio urbano» fue la dependencia de las primeras ciudades modernas de los alimentos que se producían en lugares lejanos. Un magistrado chino, cerca de Shanghái, predecía con absoluta claridad el peligro inherente a esta situación:

Nuestro país no produce arroz, sino que depende para su alimentación de otras áreas. Cuando el trigo alcanza su maduración en verano, y las cosechas del otoño ya están creciendo, los barcos de los comerciantes que llegan cargados de arroz forman una fila continua […]. [Pero] si por casualidad hubiera un brote de hostilidades […] y las puertas de la ciudad no se abrieran durante diez días, y la gente hambrienta levantara sus voces en un clamor, ¿cómo podrían evitarse las revueltas y desórdenes?

Sus temores se hicieron realidad en 1641-1642 cuando, aun sin «un brote de hostilidades», el enfriamiento global destruyó la cosecha de arroz en todo el sur de China. Alrededor de 500 000 personas murieron de hambre y el orden público se colapsó[23].

Las «ciudades palacio».

Las «ciudades palacio», aquéllas con una gran población de funcionarios gubernamentales, por otra parte improductivos, que alimentar, eran más vulnerables debido a que normalmente tenían que importar una gran proporción de su comida, lo que los obligaba a buscar suministros más lejos —y, cuanto más larga es la cadena de suministro, más proclive a sufrir interrupciones—. De modo que, cada año, grandes convoyes de barcazas transportaban 450 000 toneladas de arroz (así como ingentes cantidades de trigo, mijo, alubias y otros alimentos) a Pekín a lo largo del Gran Canal, que se extendía cerca de 2000 kilómetros, hasta los fértiles arrozales del valle del Yangtsé. En 1641, una sequía en Shandong hizo que el Gran Canal se secara (por única vez en su historia). Además, a partir de 1642, el temor a los ataques por parte de bandidos interfirió en el mantenimiento rutinario (dragados, construcción de diques y reparación de esclusas) e interrumpió el tránsito de los convoyes. Dado que la mayoría del arroz importado era para alimentar a los 300 000 habitantes de la Ciudad Interior (la familia imperial, burócratas, eunucos, artesanos, guardas, comerciantes y sus familias), el fracaso del último emperador Ming a la hora de alimentar a su propia gente contribuyó sin duda a su decisión de rendir la capital, sin apenas disparar un tiro, en 1644.

El aprovisionamiento del Estambul del siglo XVII, otra ciudad palacio, se asemeja sorprendentemente al de Pekín. La capital otomana importaba miles de ovejas y corderos, más de quinientas toneladas de ganado y quinientas toneladas de pan diariamente, porque el sultán (al igual que el emperador chino) necesitaba alimentar no sólo a la familia imperial, sino también a burócratas, eunucos, artesanos, guardias, comerciantes y sus familias, así como a los estudiantes de los colegios y madrazas ligadas a las mezquitas imperiales. También como Pekín, Estambul contaba con una importante red de suministro —Egipto, los Balcanes y las tierras en torno a los mares Egeo y Negro, que regularmente enviaban comida a la ciudad, parte de ella como tributo, como se había venido haciendo desde los tiempos de los romanos—, pero sujeta a interrupciones por causas naturales y humanas. Por ejemplo, en 1620-1621, el Bósforo se congeló, mientras que en 1641-1643 unas riadas del Nilo inusualmente débiles causaron una épica sequía en Egipto: ambos acontecimientos de origen climático redujeron espectacularmente el suministro de comida que se enviaba a palacio. La guerra también interfería en el suministro de alimentos: entre 1645 y 1658, cuando flotas enemigas impidieron repetidamente el paso de los barcos a través de los Dardanelos, los precios de los alimentos en la capital otomana se dispararon. En todo caso, como en Pekín, fuera cual fuera la causa, las familias de aquellos que normalmente eran alimentados por el Estado sufrieron la peor parte, lo que contribuye a explicar por qué el personal de palacio lideró las revueltas que culminaron en regicidio tanto en 1622 como en 1648[24].

En Madrid, la capital de la Monarquía española, los magistrados impusieron un programa diario según el cual cada pueblo cercano tenía que entregar una cantidad específica de trigo al granero especial destinado a alimentar a la corte. Cuando los suministros mermaron durante la desastrosa cosecha de 1630, los magistrados ampliaron el sistema tributario para incluir a más de quinientas comunidades situadas dentro de un radio de 96 kilómetros. Cada casa de estas comunidades se hizo responsable de suministrar una cuota fija de la cantidad requerida por la corte, treinta toneladas de trigo al día[25]. En 1647, el presidente del Consejo Real advirtió al rey:

La multitud y continuación de las aguas ha[n] imposibilitado de [tal] manera el tráfico de los caminos que proveyéndose esta corte de los lugares de veinte leguas en contorno apenas pueden llegar los que están muy cerca, aviéndoseles ya acabado la arina y no pudiendo salir a el campo por leña para calentar los ornos. En los molinos an quedado muy pocas ruedas corrientes por averse inundado en mucha parte […]. La arina de Castilla la Biexa, que hacía la principal provisión, no entra por no vadearse los arroios. Los panaderos de esta Corte nunca an tenido forma, ni disposición, para cocer más de lo que suelen entre año, con que ha sido fuerza consumir toda la arina del pósito, de que se ba ya proveyendo trigo a los que le quieren, aunque no ay el competente para tan largo y extraordinario tiempo.

Los graneros de la ciudad pronto se vaciaron, y el ministro se preocupó «porque para cien personas que oy claman, tendrá Vuestra Majestad todo el pueblo en la plaça del palacio si faltase un día la provisión[26]». Para evitar el desastre, el gobierno volvió a extender unilateralmente el sistema del tributo de grano, rescindió todas las exenciones, desestimó todas las peticiones de alivio de las villas oprimidas y envió representantes a más de 190 kilómetros de la capital para requisar pan. Gracias a estas rápidas y radicales respuestas, Felipe IV nunca llegó a encontrarse con «todo el pueblo en la plaça del palacio[27]».

Las ciudades palacio no fueron las únicas en crear una sofisticada pero vulnerable red de suministro. Cuando otros centros urbanos rebasaron la capacidad de sus tierras interiores para alimentarlos, también se hicieron dependientes de distantes fuerzas de mercado. Así, las crecientes poblaciones de las más importantes ciudades portuarias de la costa atlántica europea (incluidas Londres, Ámsterdam, Amberes, Lisboa y Sevilla) dependían para el pan diario de la importación de grandes cantidades de grano de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, que gozaba de un suelo fértil, mano de obra barata y fácil acceso al transporte naval. A mediados del siglo XVII, entre 150 000 y 200 000 toneladas de grano bajaban al año por el Vístula para venderse en Dánzig, donde una media de 1500 barcos lo cargaban y transportaban a Europa occidental. Cualquier interferencia en este comercio —como la guerra entre Polonia y Suecia en la década de 1620, o cuando la bahía de Dinamarca se congeló a principios de 1658— hacía que el precio del pan se disparara de inmediato en las principales ciudades de la Europa atlántica, donde los miembros más pobres de su población se morían de hambre.

Las macrorregiones

Ningún asentamiento moderno era completamente autosuficiente: todos ellos necesitaban importar al menos algunos productos. Incluso los habitantes de los pueblos de las zonas altas, aislados parte del año por las nieves del invierno o las lluvias monzónicas, periódicamente recorrían el camino hasta la ciudad con mercado más cercana para vender su artesanía o su excedente agrícola y adquirir productos esenciales como sal para la conservación de alimentos o hierro para la fabricación de herramientas. A medida que la densidad de población fue aumentando en el siglo XVI, el número de ciudades con mercado se multiplicó de forma espectacular. En China, el número de mercados en la prefectura de Zhangzhou (Fujian) aumentó de 11 en 1491 a 38 en 1573, y a 65 en 1628. En Japón, las ciudades con mercado en la mayor parte de las llanuras costeras se encontraban, en 1630, entre cuatro y seis kilómetros de distancia; mientras que en esa misma época, en Inglaterra, hombres y mujeres tenían que viajar una media de veinte millas hasta el mercado más cercano.

Los mercados alcanzaban su mayor densidad en torno a las ciudades importantes —en los condados de los alrededores de Londres, los mercados estaban por lo general a menos de kilómetro y medio, porque formaban parte de una zona de actividad económica que contaba con los mejores terrenos agrícolas, mayor densidad de población, núcleos de comunicación y transporte, y mayor acumulación de capital—. Los economistas las llaman «macrorregiones». La China de los Ming incluía ocho macrorregiones, cada una de ellas basada en un sistema fluvial y separada de las demás por barreras naturales. El subcontinente indio también incluía varias macrorregiones, incluyendo los valles de Gujarat y el Ganges; el Imperio otomano contaba con Egipto, las tierras en torno al mar Egeo y la región del mar Negro; en las Américas, Ciudad de México constituía el centro de una macrorregión; y lo mismo las llanuras de Kinai y Kanto en Japón. Entre las macrorregiones de Europa se incluía el cuadrilátero GénovaTurín-Venecia-Florencia en Italia; en Inglaterra, los condados de los alrededores de Londres; las provincias adyacentes de Holanda, Zelanda y Utrecht; y la Île-de-France. Muchos de los asentamientos de estas macrorregiones seguían una estrategia económica de alto riesgo, pero también alta rentabilidad: se concentraban en producir cultivos destinados al comercio que vendían a mercaderes y fabricantes, e importaban la comida que necesitaban de lugares lejanos[28].

En las épocas buenas, las macrorregiones generaban extraordinarias oportunidades económicas para los agricultores, pero a un alto riesgo. En primer lugar, gracias al aumento de la demanda externa y unos costes de transporte estables, muchos agricultores emprendían la transición de una agricultura general a otra especializada, invirtiendo en las herramientas, materias primas y mano de obra necesarias para producir un solo cultivo, o un conjunto reducido de ellos, para el mercado. Por ejemplo, en el ducado de Wurtemberg (suroeste de Alemania), en 1622, muchos agricultores e incluso comunidades enteras habían dejado de cultivar grano y convertido todas sus tierras en productoras de los vinos por los que hoy en día la zona sigue siendo famosa. Esto hizo que casi todo el mundo dependiera del grano importado para fabricar su pan de cada día y, por tanto, cuando aquel año la cosecha apenas alcanzó la mitad de la producción normal, gran parte de Wurtemberg pasó hambre[29]. En muchas zonas de la China oriental, también muchos agricultores se pasaron a los cultivos comerciales para el mercado, como azúcar, té, pescado, seda y algodón. Al principio, el trastorno que suponían estos cambios no era mucho. Por una parte, el arroz requiere un cultivo intensivo en marzo, mayo y julio, mientras que el algodón exige más atención en abril, junio y entre agosto y octubre; por tanto, la misma mano de obra podía producir ambos cultivos. Por otro lado, los estanques de peces llevaban mucho tiempo existiendo en los deltas de los ríos del sur, en cuyas orillas se cultivaban árboles frutales; los peces (principalmente carpas) se alimentaban de la materia orgánica que caía de los árboles, y el estiércol recogido de los estanques fertilizaba los árboles y los arrozales de los alrededores. Pero a medida que la creciente demanda fue haciendo subir el precio de la seda, los granjeros comenzaron a sustituir sus árboles frutales por moreras, el árbol de cuyas hojas se alimenta el gusano de seda, y también convirtieron los arrozales en estanques de peces con moreras plantadas en sus orillas. A primera vista, esto constituía un ecosistema sostenible, dado que casi todos los recursos minerales y energéticos necesarios se reciclaban. No era, sin embargo, un sistema cerrado: los que se concentraban en la producción de peces y seda ya no podían alimentarse por sí mismos y dependían completamente del arroz producido a kilómetros (a menudo cientos de kilómetros) de distancia. Al mismo dilema se enfrentaron los agricultores chinos que abandonaron el cultivo de cereales para plantar algodón, al principio en los terrenos secos o en las zonas altas de sus arrozales, y luego en toda la extensión de sus propiedades. Aunque algunos años los minifundistas podían sacar una fortuna del algodón, el cultivo necesitaba tanto fertilizante como el arroz y era más vulnerable a las inundaciones, la sequía y los fuertes vientos. Como nadie almacenaba la cosecha anual, su valor de mercado inmediatamente reflejaba las variaciones en el clima y en el precio de los fertilizantes, así como en la demanda misma de algodón, todos ellos factores sobre los que los agricultores no tenían ningún control. De modo que, antes o después, el «cultivo milagro» fracasaba, o el mercado se colapsaba. En ambos casos, sus productores se morían de hambre.

La segunda oportunidad de oro para los agricultores que acompañó el crecimiento de las macrorregiones en el siglo XVI fue la ocasión de recuperar tierras inundadas. En el norte de Holanda, el crecimiento de Ámsterdam y otras ciudades adyacentes estimuló a los empresarios a recuperar 220 000 acres de lagos, estuarios y marismas entre 1590 y 1640, lo que dio lugar a la creación de 1400 nuevas y extensas fincas agrícolas. En China, en el siglo XVI se completaron más de mil nuevos proyectos de control de aguas, el doble que en el siglo anterior, y todavía fue mayor el número de planes abandonados que volvieron a ser puestos en servicio gracias a las reparaciones llevadas a cabo. En Japón, entre 1550 y 1640, los principales programas de recuperación de tierras duplicaron como mínimo el área de los arrozales. No obstante, todos estos proyectos hidráulicos eran vulnerables. Por una parte, requerían un constante mantenimiento: una inundación, cualquiera que fuera su causa, requería una actuación inmediata, ya que cuanto más tiempo se deja el agua, más difícil resulta el drenaje. Por otra, las tropas enemigas podía destruir fácilmente diques y presas, e impedir las reparaciones. Estas acciones conllevaban el riesgo de generar desórdenes, tanto porque los campesinos que perdían sus tierras no tenían muchas más alternativas que unirse a los agresores, como porque las inundaciones creaban excelentes reductos en los que dichos agresores podían prosperar (véanse algunos ejemplos chinos en el capítulo 5[30]).

La tercera oportunidad de oro asociada a las macrorregiones era que el clima más cálido del siglo XVI, que reducía el riesgo de heladas que malograba las cosechas tanto tempranas como tardías, permitía un cultivo más intensivo para satisfacer la creciente demanda de alimentos de la cada vez más numerosa población. Los aumentos más espectaculares se produjeron en el sureste de China, donde el impuesto sobre bienes inmuebles variaba según el número de acres, más que en función de la producción, animando a los agricultores a plantar dos y hasta tres cultivos al año. Muchos contemporáneos incrédulos de la década de 1620 describieron este sistema, algunos de ellos, chinos —«en la provincia de Cantón hay campos en los que se recogen tres cosechas; la razón es su clima cálido»— y otros europeos —«obtienen tres cosechas consecutivas en un año, dos de arroz y una de trigo[31]»—. Tanto en China como en Japón, los agricultores experimentaron con varios tipos de arroz —de maduración más rápida (aunque con un rendimiento más bajo), resistente a la sal (para usar cerca del mar) o resistente al frío; sólo en Fujian llegaron a utilizarse 150 variedades, más de dos terceras partes de ellas en un mismo lugar.

En conjunto, estas mejoras llegaron a duplicar la producción de arroz en los años buenos, pero sólo entonces. La sequía, el frío y cualquier otro factor que impidiera la doble recolección empobrecía a los agricultores cuyo sustento dependía de la venta de los excedentes de sus cosechas, además de generar escasez o incluso hambre entre sus consumidores, ya fuera por falta de alimentos o por la incapacidad de comprar comida, a menudo con resultados duraderos. En la India, la hambruna y las inundaciones de 1627-1631 acabaron con la producción de índigo y algodón en Gujarat dado que, al carecer tanto de un mercado para sus productos como de alimentos para comer, los tejedores se marcharon y no volvieron más. Asimismo, en Luzhou, en su día una próspera ciudad de la provincia de Shanxi (al noroeste de China), donde hasta la desastrosa cosecha de 1640-1642 «más de 3000 telares» tejían seda cruda importada, a partir de entonces:

Todos los tejedores tuvieron que pedir préstamos, y a partir de ese momento sus deudas fueron creciendo hasta arruinarlos, por lo que para 1644 sólo quedaban doscientos o trescientos telares. Aunque los tejedores trabajaban esforzadamente para ellos mismos y para las exacciones oficiales, afanándose día y noche junto con sus mujeres e hijos, tenían que pagar todos sus gastos de su propio bolsillo y sólo acumulaban deudas, de modo que, ¿cómo podían seguir así? Ahora, en 1660, están pensando en quemar sus propios telares, negarse a pagar sus deudas y salir huyendo, con gran pena por su parte.

El colapso de los telares, por supuesto, afectó también a los que producían la seda cruda: la sericultura desapareció de la provincia vecina de Shanxi, pese a ser una tradición que se remontaba a 2000 años atrás. Los que abandonaron el cultivo de alimentos para centrarse en otros cultivos comerciales producidos para la exportación, como el azúcar, el té, el índigo o la amplia variedad de artículos fabricados a partir del bambú (plumillas, sombreros, paraguas, etc.), compartían la misma vulnerabilidad: cuando el suministro de los productos básicos fallaba, perdían tanto su mercado como la capacidad de alimentar a su familia[32].

La malevolencia y las macrorregiones

Aparte de las catástrofes ocasionadas por el cambio climático, las macrorregiones (al igual que las ciudades) también eran extremadamente vulnerables a la malevolencia humana. Para empezar, las innovaciones agrícolas y los cultivos comerciales requerían por lo general una importante inversión en activos fijos. Así, la producción de azúcar precisaba molinos de rodillo para moler la caña, cacerolas para cocer el jugo y bandejas para secar los cristales; la manufactura de la seda necesitaba moreras (cada una de las cuales tardaba seis años en madurar), cubas para el teñido y telares para tejerla; la fabricación de tejidos de algodón exigía desmotadoras y telares[33]. Estos activos fijos podían ser saqueados o quemados por los enemigos, al igual que el equipamiento agrícola tradicional, pero en el primer caso el coste de los daños era mucho mayor y llevaba más tiempo de reparación. Por otra parte, como en el caso de los proyectos hidráulicos, lo que los maleantes podían destruir una vez, podían volverlo a destruir otra.

Una segunda forma en la que la intervención humana podía causar graves daños a las macrorregiones se derivaba de que, pese a constituir las mayores unidades económicas coherentes del siglo XVII, no conformaban un mercado único. En su lugar, según el acertado símil del historiador de economía Kishimoto Mio, eran como…

… muchos estanques poco profundos conectados unos con otros mediante canales. Debido a su escasa profundidad, los estanques eran vulnerables a los cambios en las condiciones económicas externas. Por ejemplo, una entrada demasiado pequeña o una salida demasiado grande de dinero o mercancías podía inundar o secar fácilmente estos estanques y paralizar las economías locales […]. Incluso, aunque pudiéramos calcular el tamaño «total» de una economía sumando el volumen de agua de estos estanques, no tendría un significado real en la historia económica, a menos que dichos estanques estuvieran orgánicamente integrados en una sola economía. Tal vez tendría más sentido estudiar el flujo de dinero y de bienes que entra y sale de los «poco profundos» mercados locales desde el punto de vista de los habitantes del lugar, escuchando sus quejas sobre los destructivos efectos de las condiciones de mercado externas[34].

En el siglo XVII, estas quejas se multiplicaban cada vez que las guerras o las rebeliones cerraban los mercados y las rutas comerciales. Por ejemplo, en 1621, dos guerras simultáneas (entre la República de Holanda —el principal mercado para el grano báltico— y España, y entre Suecia y Polonia) conllevaron bloqueos específicamente dirigidos a impedir el transporte del grano báltico: en primer lugar, porque los barcos holandeses transportaban la mayor parte de este producto, y en segundo, porque sus beneficios sostenían el esfuerzo bélico de la guerra polaca. Las exportaciones de grano a través de la bahía de Dinamarca cayeron de 200 000 toneladas en 1618 a 60 000 en 1624 y 1625. Tal y como los bloqueadores pretendían, esta caída arruinó a los agricultores polacos, a la vez que elevó los precios de la comida en la República de Holanda a su nivel más alto durante todo el siglo XVII. Los disturbios estallaron en varias ciudades holandesas y un alarmado político escribió en su diario que se les había echado encima «la plaga de Dios[35]».

Una década más tarde, en el este de Asia, otro bloqueo afectó gravemente a aquéllos cuya supervivencia económica dependía de la venta de sedas chinas en Japón. En la década de 1630, el sogún Tokugawa Iemitsu ordenó por primera vez que todos los japoneses residentes en el extranjero regresaran a casa y prohibió cualquier tipo de emigración; a continuación prohibió la construcción de grandes barcos en el archipiélago; y por último, todo el comercio con los portugueses. Iemitsu se había preparado cuidadosamente para el impacto económico de estas medidas en Japón. Por un lado, promulgó unas nuevas «leyes sobre la frugalidad y el lujo» destinadas a reducir el consumo de artículos importados como la seda; por otro, animó a los comerciantes holandeses, coreanos y chinos a aumentar sus importaciones de seda a fin de mantener un suministro constante[36]. Pero calculó mal: aunque los portugueses de Macao perdieron «el comercio más lucrativo que su majestad [Felipe IV] tiene por estos lugares» (tal y como Iemitsu pretendía), los holandeses, que esperaban beneficiarse, también perdieron debido a que cuando importaron grandes cantidades de seda, como pedía el sogún, se encontraron con que las nuevas «leyes sobre la frugalidad y el lujo» habían diezmado la demanda[37]. Por la misma razón, los chinos tampoco podían vender sus cargamentos en Japón: el precio de la seda cruda en el valle del Yangtsé descendió por tanto en picado y sus productores empezaron a pasar hambre. Finalmente, los importadores nativos japoneses también sufrieron porque perdieron el capital —al menos 800 000 taeles de plata— previamente enviado a Macao para comprar sedas. Muchos se arruinaron, algunos huyeron y unos cuantos se suicidaron a fin de escapar de sus acreedores[38]. Todos los implicados en el comercio de seda chinojaponés sufrieron graves pérdidas, algunas de ellas letales, debido a una decisión política sobre la que no tenían ningún control y de la que no podían defenderse[39].

Los que vivían en las macrorregiones también estaban indefensos frente a otras iniciativas gubernamentales. Por ejemplo, dado que solían utilizar metálico para saldar las transacciones comerciales, la manipulación de la moneda los afectó mucho más que a las comunidades que continuaban basándose en el trueque. A principios del mundo moderno la moneda adoptaba dos formas: una, la utilizada por comerciantes, monarcas y demás personas que participaban en transacciones de gran valor y que consistía en monedas de plata y oro que tenían un valor intrínseco, como cualquier otra mercancía. Así pues, cambiando la cantidad de metal precioso contenido en cada moneda, los gobiernos podían manipular su valor de cambio frente a las monedas de otros Estados que contenían metal precioso. A mediados del siglo XVII, un número sin precedentes de gobiernos de todo el mundo manipularon la moneda, tanto para hacer dinero cuando reacuñaban monedas existentes a valores artificialmente elevados, como cuando tenían que efectuar pagos (de la misma forma que algunos gobiernos actuales se alegran de una devaluación monetaria porque reduce el coste real de sus deudas y aumenta la ventaja competitiva de sus productos domésticos). El gobierno español se situó a la cabeza, emitiendo una moneda de cobre barata (conocida como vellón) en 1618. Pasados ocho años ya había sustituido casi por completo a la plata en las transacciones domésticas. Como resultado, se produjo una inflación grave, y la primera medida del gobierno fue detener las emisiones de vellón y más tarde reducir a la mitad el valor nominal de todas las monedas de cobre. En cuatro ocasiones, entre 1636 y 1658, la Casa de la Moneda española recogió todas las piezas existentes y las reacuñó a un valor más alto (dos, tres e incluso cuatro veces su valor nominal), para sólo unos meses más tarde volverse atrás en vista de las protestas populares y restaurar el valor anterior.

Muchos gobernantes musulmanes también recurrieron a la desvalorización provocando un trastorno económico similar. En el Imperio otomano, el peso y el contenido de metal precioso de la moneda de plata estándar, el akçe, sufrió una serie de devaluaciones desde los 0,7 gramos en la década de 1580 a los 0,3 gramos de 1640, y a punto estuvo de desaparecer como instrumento de cambio. En Irán, un indignado pañero describió en verso lo que llamó la «revolución monetaria» de 1653-1654, en la que los acreedores temían ser pagados en las abundantes pero devaluadas monedas de plata del sah, que llevaban grabada la cabeza de un león:

El dinero abunda, pero ni los mendigos lo quieren,

como si el león fuera a comérselos…

El acreedor huye del prestatario,

lo nunca visto en el mundo…

En el momento de la revolución monetaria,

me preocupaba tanto la penuria como la abundancia[40].

En China, a los súbditos de los últimos emperadores Ming también les preocupaba que los cada vez mayores gastos en defensa condujeran a la emisión de grandes cantidades de dinero fiduciario, y luego, cuando las reservas de cobre empezaran a escasear, a monedas adulteradas con metales comunes. El tipo de cambio entre monedas de plata y cobre cayó de 1:1700 en 1638 a 1:3000 en 1643. En este punto, el desesperado emperador Chongzhen empezó a emitir papel moneda, pero (comprensiblemente) nadie creyó que los billetes fueran a ser nunca reembolsados, por lo que ese recurso también fracasó. Lo peor vino a continuación: los Qing se negaron a aceptar las piezas de cobre Ming como moneda de curso legal, de modo que el tipo de cambio entre las monedas de plata y cobre cayó a 1:5000 en 1646, y a 1:6000 en 1647. Finalmente, al igual que en Europa central durante la década de 1620, las piezas de cobre perdieron todo su valor: en palabras de un contemporáneo, «cien monedas apiladas apenas medían una pulgada de grosor, y cuando se lanzaban al suelo se rompían en pedazos[41]».

Los historiadores económicos todavía siguen debatiendo hasta qué punto estos cambios tan drásticos en la liquidez afectaron al primer mundo moderno. Obviamente, la importancia de las monedas de plata y oro para cada área geográfica y cada grupo social aumentó en proporción a su dependencia del dinero frente al trueque y, como cabía esperar, el trueque se extendió por muchas partes del mundo. No obstante, el comercio —y especialmente el comercio exterior— parece haber ejercido un «efecto multiplicador» sobre las variaciones en los tipos de cambio. Por usar otro planteamiento de Kishimoto Mio, a diferencia de otros artículos,

… más pronto o más tarde, el dinero genera unos ingresos añadidos para otros a través del gasto. La plata que fluía anualmente hacia un mercado regional creaba a su vez una demanda en otros mercados regionales a través de unas sucesiones de cambio encadenadas. Por ejemplo, los productores de seda cruda vendían su seda a comerciantes de fuera y conseguían plata, con la cual podían comprar alimentos a los agricultores de su vecindario. Los que obtenían esa plata de la venta de alimentos compraban tela de algodón u otra variedad de artículos […], etc. Si la entrada de plata se interrumpía por alguna razón, los productores de seda se quedaban sin dinero para comprar comida, y los productores de comida tampoco tenían dinero para comprar tela de algodón. La disminución de los ingresos se propaga mediante una reacción en cadena[42].

El «modelo» de Kishimoto explica por qué los contemporáneos prestaban especial atención al «flujo» de la plata y otros artículos, más que a las existencias: lo que importaba no era la capacidad de acumular bienes, sino la capacidad de venderlos. En la década de 1650, después de treinta años de guerra, cuando las enfermedades y las hambrunas habían disminuido drásticamente la demanda en Jiangnan, una sucesión de veranos cálidos había producido unas extraordinarias cosechas de arroz, pero todo esto supuso un desastre para los cultivadores. Según uno de ellos: «Este año, el precio del arroz estaba muy bajo, a un nivel que nunca se había visto durante varias décadas. La gente humilde de las aldeas más pobres comía un arroz excelente y hacía pastelillos, mientras que en mi casa el último día del año [una fiesta china tradicional] no tuvimos nada para comer a mediodía». Durante la década siguiente, la decisión del gobierno Qing de prohibir todo el comercio marítimo, aislando a Jiangnan de sus tradicionales mercados de exportación extranjeros, volvió a hacer que la oferta superara a la demanda. Según una fuente local:

Incluso los ricos con muchas propiedades rara vez tienen algo de plata, por lo que no son capaces de comprar grano, comida y ropa, pese a que todo ello está barato. A consecuencia de ello, los vendedores de estos artículos [al no hacer negocio y carecer de dinero] tampoco pueden consumir productos […]. Como resultado, tanto el grano como cientos de mercancías sin vender se amontonan en los mercados de Suzhou. Los buenos comerciantes pierden sus fondos y los ricos no tienen un céntimo.

O, más concisamente, según un aforismo chino de la época, «los ricos se vuelven pobres, los pobres se mueren[43]».

«El tener y el no tener».

En la segunda parte de Don Quijote, publicado en Madrid en 1615, Miguel de Cervantes atribuía a su flemático escudero Sancho Panza un proverbio hoy famoso: «Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el tener y el no tener[44]». Cuando Cervantes escribió esto, el pueblo de Navalmoral de Toledo, en el centro de España, tenía una población de unas 250 familias, de las cuales cincuenta eran del linaje del «no tener», no poseían ninguna propiedad. Por el contrario, vivían en casuchas, a veces sin un solo mueble —en el inventario de sus propiedades al morir no constaba ninguna silla, mesa o cama— y sobrevivían con lo que ganaban trabajando para el linaje del «tener». Además, veinte viudas vivían solas en el pueblo sin aparentemente ninguna fuente de ingresos, y diecisiete individuos, descritos como mendigos, carecían incluso de morada permanente, y dormían en graneros o en buhardillas en invierno y bajo un seto en verano (figura 6). En las primeras décadas del siglo, una mala cosecha obligaba a subir el precio de la comida, y además requería menos mano de obra para recogerla, de modo que «los que no tienen» pasaban hambre, pero rara vez morían de ello porque el linaje del «tener» les daba limosnas, en tanto que la Iglesia utilizaba el diezmo (un 10 por ciento de la cosecha) para caridad. Sin embargo, si la penuria continuaba, no sólo aumentaba el linaje del «no tener», sino que el diezmo también disminuía proporcionalmente. Por ejemplo, en 1618, un año de buena cosecha (y, por tanto, de buenos diezmos), la iglesia de una aldea española cercana a Navalmoral distribuyó 12 000 maravedís (algo más de seis euros) en limosnas; pero, en la de 1630, cuando la producción de las cosechas cayó, la suma descendió a 2000 maravedís anuales; mientras que en 1645, 1647 y 1649, los años de las peores cosechas del siglo, el párroco anotó con tristeza en su libro de cuentas: «No se han dado limosnas, porque no hay nada que dar[45]».

6. La estructura social de Navalmoral a principios del siglo XVII. De las 243 familias que vivían en esta remota villa de las tierras altas al sur de Toledo, once poseían un tercio de las tierras del pueblo, veintidós familias tenían la mitad de ellas y 108 se repartían el resto. Los demás habitantes eran «los desposeídos», muchos de ellos sin hogar.

Al grupo de los que no tienen no les iba mejor en otros lugares. Incluso en Inglaterra, el único Estado europeo que contaba con sistema de bienestar obligatorio (la Poor Law, Ley de Pobres), una mala cosecha duplicaba, triplicaba e incluso cuadruplicaba la cantidad requerida por parte de los ricos para salvar a los pobres de morir de hambre, de modo que, en palabras del historiador social Steve Hindle, es «difícil comprender cómo el trabajador agrícola y su familia podían llegar a acabar el año» a mediados del siglo XVII. El trabajo agrícola remunerado ya no era «una forma de vida en sí, sino simplemente un complemento de dinero en efectivo para una subsistencia basada en el cultivo de los huertos propios y la explotación de zonas comunales», de vez en cuando aumentado por las ayudas a los pobres; y esta precaria situación «hacía imperativa la participación de todos los miembros de la familia en los esfuerzos de producción de la economía familiar». Salvo que lo impidiera la discapacidad o debilidad, hasta finales del siglo XVII la mayoría de los ingleses corrientes empezaba a ganarse la vida a la edad de seis o siete años y «se mataba a trabajar, literalmente[46]».

Por supuesto, la situación de los «hombres y mujeres corrientes» era todavía peor en las zonas en guerra. En el valle de Maas, en el sur de los Países Bajos, los magistrados de Sint-Truiden cancelaron su feria anual en 1630 a causa de «estos tiempos de guerra, de escasez de grano, de enfermedades contagiosas y de miseria». Cuatro años más tarde, el párroco de la vecina Emael escribió en su diario: «Este año la enfermedad, la guerra, la hambruna y los incendios nos han puesto a prueba hasta un grado inconcebible. Primero, el pueblo sufrió una virulenta peste durante los meses de junio y julio, que se cobró diecisiete víctimas. Inmediatamente después, inesperadamente, llegó la guerra» cuando tres regimientos españoles (es decir, las tropas enviadas para defenderlos) «acamparon aquí. Su comportamiento no pudo ser más bárbaro: lo destruyeron todo, talaron árboles, demolieron por completo muchas casas, y pisotearon todo el grano que no pudieron robar, sin dejar siquiera lo bastante para aliviar el hambre de los pobres agricultores. Por esa razón este año no hemos cobrado el diezmo». Aunque ninguno de estos desastres era en sí mismo nuevo, pocas veces, si es que alguna, habían coincidido: en todo el Maasland, los recibos del diezmo durante 1634 (que reflejaban la producción agrícola y, como en España, constituían la principal fuente de alivio para los pobres) descendieron al nivel más bajo registrado nunca entre 1620 y 1750[47].

También en China la producción agrícola cayó hasta sus niveles más bajos a mediados del siglo XVII y, una vez más, supuso el colapso de las formas tradicionales de caridad. Cada capital de condado mantenía (al menos en teoría) un granero «siempre lleno» gestionado por el Estado, con pequeños almacenes adicionales repartidos por otros lugares para «alimentar a la gente»; pero llegado el siglo XVII muchos de ellos estaban vacíos, ya fuera debido a la corrupción o a la incompetencia. En un intento por evitar el desastre, algunos grupos de ciudadanos concienciados crearon por tanto «sociedades voluntarias para hacer el bien». Algunas distribuían ayudas a las viudas sin recursos, ropa de abrigo para los pobres en invierno, y ataúdes en los que enterrar los cadáveres sin reclamar; otras instalaban comedores de beneficencia y adelantaban dinero a los pequeños negocios en apuros; otras establecían orfanatos, dispensarios médicos y escuelas para los pobres. La mayoría de las sociedades voluntarias, sin embargo, sólo prestaban ayuda a una minoría selecta. Algunas hacían una «evaluación de antecedentes» antes de asignar a los solicitantes una «cartilla de racionamiento»; otras sólo ayudaban a los recomendados por sus miembros (incluyendo sus propios parientes, a fin de eludir la responsabilidad de mantenerlos). De modo que la caridad privada apenas llegaba a tocar la superficie de la pobreza. En 1641, en vísperas de la gran hambruna, el fundador de una sociedad benéfica en la provincia de Zhejiang afirmaba que aunque en ese momento prestaba ayuda a «trescientas o cuatrocientas personas» (comparado con sólo unas pocas docenas una década antes), temía que «el número de personas a las que se mantiene con vida o se les proporciona entierro sigue siendo de entre un 10 y un 20 por ciento o menos» del total de los pobres[48].

Incluso esta caridad limitada a menudo se interrumpió durante la transición Ming-Qing. En el condado de Tancheng (Shandong), la élite local informó a un recién llegado magistrado en 1670 de que una área «lleva tiempo devastada y en la indigencia. Hace ya treinta años que sus campos están cubiertos por el agua de las inundaciones o la maleza». La hambruna, la enfermedad y el bandidaje ya habían dejado despoblado el condado en la década de 1630; el ejército manchú asoló el condado y expolió su capital en 1642; las lluvias hicieron que los ríos de la zona se desbordaran, destruyendo la cosecha en cuatro ocasiones entre 1649 y 1659. De modo que, según los cálculos, la mano de obra forzada descendió de algo más de 40 000 varones útiles en la década de 1630 a por debajo de 33 000 en 1643 y de 10 000 en 1646. En 1670 informaban al nuevo magistrado de que «mucha gente no daba ningún valor a su vida porque el área estaba tan devastada y yerma, el pueblo llano era tan pobre y había sufrido tanto, que básicamente no había disfrutado nunca de ninguna de las alegrías de estar vivo[49]».

La gente de Shandong no era la única que creía haberse enfrentado a los horrores de una adversidad sin precedentes. Otros, especialmente los que vivían en tierras marginales, ciudades o macrorregiones, se lamentaban en tono similar. Enomoto Yazaemon, un oficial japonés que vivía cerca de Edo, pensaba que «el mundo estuvo en llamas desde que yo tenía quince años [1638] hasta que cumplí dieciocho». En Europa, un comerciante de telas alemán se quejaba de que «ha habido tantas muertes como nunca antes en la historia de la humanidad»; mientras que un cronista de Borgoña vio «la cara de la muerte por todas partes» cuando la guerra, la peste y las malas cosechas golpearon simultáneamente. «Vivíamos de la hierba que cogíamos de los huertos y los campos —escribió—. La posteridad nunca creería esto». Un pastor alemán expresaba con la misma resignación: «Nuestros descendientes nunca creerán las miserias que hemos padecido»; en tanto que uno de sus colegas del clero se preguntaba retóricamente: «¿Quién podría haber descrito tantos viles bellacos, con todos sus endiablados trucos e infames villanías? […] Yo no habría tenido ni tiempo ni ocasión, ni habría encontrado plumas, tinta o papel suficientes[50]». El pesimismo y la incredulidad de estos escritores sólo se explican cuando analizamos con más detalle la escala de la catástrofe demográfica que habían presenciado, una catástrofe que probablemente redujo el tamaño de la población global en un tercio.