1. La pequeña edad de hielo

1

LA PEQUEÑA EDAD DE HIELO[1].

«Una extraña y asombrosa sucesión de cambios en la meteorología».

En 1614, Renward Cysat, botánico, archivista e historiador de la ciudad de Lucerna, Suiza, comenzó una nueva sección de su crónica, titulada «Las estaciones del año», porque «los últimos años han sido testigos de una extraña y asombrosa sucesión de cambios en la meteorología». Así que decidió

… registrar estos cambios como servicio y favor a las generaciones venideras, ya que, desafortunadamente, por culpa de nuestros pecados, estos últimos años han resultado más rigurosos y crudos y hemos asistido a un deterioro entre los seres vivos, no sólo en el mundo humano y animal, sino también en las cosechas y la producción de la tierra[2].

Cysat tenía razón, «una extraña y asombrosa sucesión de cambios en la meteorología» se había iniciado en todo el orbe, y continuaría durante casi un siglo. En África occidental, los registros de 1614 a 1619 revelan una prolongada sequía tanto para Angola como para el Sahel (la franja semiárida de sabana al sur del Sahara que se extiende desde el océano Atlántico al mar Rojo). En Europa, Cataluña sufrió «lo any del diluvi» en 1617: tras un mes de continuas lluvias, un aguacero final de cuatro días causó inundaciones que arrasaron puentes, molinos, obras de drenaje, casas e incluso murallas de ciudades. Toda Europa experimentó un invierno inusualmente frío en 1620-1621: muchos ríos se congelaron tanto que durante tres meses pudieron aguantar el peso de carros con carga y, lo que es aún más llamativo, el Bósforo se heló hasta el punto de que la gente podía cruzar entre Europa y Asia caminando sobre el hielo (una anomalía climática al parecer única[3]).

Otras partes del hemisferio norte también experimentaron una meteorología anormal. Japón soportó su primavera más fría del siglo XVII en 1616; mientras que las gacetas chinas registraron una nevada abundante en 1618 en la subtropical Fujian (algo casi tan raro como que se congele el Bósforo). Cuatro provincias registraron un crudo invierno en 1620 y cuatro más en 1621. En las Américas, la sequía asoló el valle de México durante cinco años de seis entre 1616 y 1621, y redujo las cosechas en la cuenca de Chesapeake hasta tal punto que la nueva colonia de Virginia casi tocó fondo. Tras seis cosechas mejores, el verano de 1627 fue el más húmedo registrado en Europa durante quinientos años, mientras que 1628 fue un «año sin verano», con temperaturas tan bajas que muchos cultivos nunca llegaron a madurar. Entre 1629 y 1632, gran parte de Europa sufrió unas precipitaciones excesivas, seguidas de períodos de sequía. A la inversa, el norte de la India padeció una «sequía perfecta» en 1630-1631 seguida de unas inundaciones catastróficas en 1632. Todas estas regiones sufrieron espectaculares descensos de población[4].

En la década de 1630 el tiempo mejoró algo, pero luego vinieron tres de los veranos más fríos registrados jamás en el hemisferio norte. La sequía y el frío atrofiaron el crecimiento de los árboles en todo el oeste de Estados Unidos entre 1640 y 1644, mientras que las Montañas Rocosas canadienses sufrieron una sequía severa y prolongada desde 1641 hasta 1653. Dado que prácticamente no cayó nada de lluvia en el valle de México en 1640, 1641 y 1642, el clero de Ciudad de México organizó procesiones con la Virgen de los Remedios, una imagen a la que se le atribuía una especial eficacia a la hora de atraer la lluvia, para suplicar la intervención divina antes de que todos murieran de hambre (la primera vez que la imagen se había usado en la historia durante años consecutivos). A comienzos de 1642, John Winthrop, gobernador de la colonia de la bahía de Massachusetts, escribía:

La helada fue tan grande y continua este invierno que toda la bahía se congeló, tanto y durante tanto tiempo, que según refieren los indígenas, jamás habían visto nada igual en cuarenta años […]. Hacia el sur, la helada era igual de extensa, y la nieve igual de abundante, y en la propia Virginia la gran bahía [Chesapeake] se congeló en gran parte, así como todos sus principales ríos.

Hacia el norte, los colonos ingleses de la costa de Maine se quejaban del «invierno más intolerablemente crudo», y les resultaba «increíble narrar el grado tan extremo al que había llegado la meteorología[5]».

Las anormales sequías también hicieron estragos al otro lado del Pacífico. La cosecha de arroz indonesia se malogró en 1641 y en 1642, y entre 1643 y 1671 Java experimentó la sequía más larga registrada en los pasados cuatro siglos. En Japón, las primeras nieves invernales cayeron en Edo (como entonces se conocía a Tokio) el 28 de noviembre, casi la fecha más temprana de la historia (la fecha media se sitúa en el 5 de enero), y tanto aquel año como al siguiente la primavera llegó inusualmente tarde. Según un folleto publicado en Filipinas en 1642, debido a la «gran sequía» sufrida en todo el archipiélago, «se teme una gran hambruna»; y dos años más tarde, un residente de Manila anotaba que, una vez más, «este año ha habido una gran hambruna entre los indios [filipinos] debido a que la cosecha de arroz ha sido muy escasa a causa de la sequía». En el norte de China, numerosas gacetas informaron de sequías en 1640, y al año siguiente, el Gran Canal, por el que se transportaban alimentos a Pekín, se secó por falta de lluvia (otro hecho sin precedentes); entretanto, los cronistas del valle del Bajo Yangtsé registraban una lluvia y un frío anormales durante toda la primavera de 1642[6].

Los territorios en torno al Mediterráneo también sufrieron una meteorología extrema por entonces. En marzo de 1640, un mensajero que llegaba a Estambul «con la nieve hasta las rodillas de los caballos» vivió «tal helada que por el camino cogí dos pájaros congelados con mi mano». Cataluña sufrió una sequía tan intensa en la primavera de 1640 que las autoridades declararon un día festivo especial para que la población pudiera hacer un peregrinaje al santuario local para pedir que lloviera, una de las únicas cuatro veces que esto ha ocurrido en cuatro siglos. En 1641, el nivel del Nilo fue el más bajo registrado nunca, mientras que los estrechos anillos de crecimiento visibles en árboles de Anatolia revelan una sequía desastrosa. En Estambul, en cambio, un cronista registraba que la lluvia había inundado áreas cercanas a Santa Sofía hasta el punto de que «las tiendas habían quedado destruidas bajo el agua»; mientras que en Macedonia, el otoño había sido de «tantas lluvias y nieve que muchos trabajadores habían muerto debido al intenso frío». A principios de 1642, el Guadalquivir se desbordó e inundó Sevilla, y los años de 1640 a 1643 fueron los más húmedos registrados en toda Andalucía[7].

Más al norte, los hombres y mujeres de Inglaterra percibieron «extraordinarios desórdenes en las temperaturas en agosto de 1640, cuando la tierra parecía amenazada por la extraordinaria virulencia de los vientos y una abundancia de humedad poco habitual»; en Irlanda, las heladas y la nieve caídas en octubre de 1641 iniciaron lo que algunos contemporáneos de la época calificaron como «el invierno más crudo vivido en varios años en Irlanda[8]». Hungría experimentó un tiempo inusualmente húmedo y frío entre 1638 y 1641, mientras que las repetidas heladas devastaron las cosechas en Bohemia. En los Alpes, los insólitamente estrechos anillos de los árboles reflejan un crecimiento escaso en las épocas de cultivo a todo lo largo de la década de 1640, mientras que el registro de títulos de propiedad revela la desaparición de campos, fincas agrícolas e incluso pueblos enteros a medida que los glaciares avanzaban hasta dos kilómetros más allá de sus posiciones habituales (el avance más grande producido nunca). En el este de Francia, entre 1640 y 1643, las cosechas de uva comenzaron un mes entero más tarde de lo normal, y los precios de los cereales se dispararon, lo que indica la escasa recolección. En los Países Bajos, a todo lo largo del río Mosa, las inundaciones causadas por el deshielo a principios de 1643 generaron «la mayor desolación que quepa imaginar: casas desvencijadas o caídas, y personas y animales muertos junto a los setos. Incluso en las ramas de los árboles más altos se encontraron algunas vacas, ovejas y pollos». En Islandia, el insólito frío y las lluvias constantes arruinaron las cosechas de heno, y en 1640 los agricultores tuvieron que recurrir al pescado seco para alimentar al ganado. Lo que quizá sea más sorprendente de todo, un soldado que prestaba servicio en Alemania central registraba en su diario en agosto de 1640 que «en aquel momento hacía tanto frío que casi morimos dentro de los cuarteles, y en la carretera encontramos de hecho a tres personas muertas por congelación: un jinete, una mujer y un muchacho»; y 1641 continúa siendo el año más frío registrado nunca en Escandinavia[9].

Los datos del hemisferio sur revelan una aberración climática similar. En Chile, la sequía de la década de 1630 llevó al inquisidor jefe a disculparse ante sus superiores por no poder enviarles ninguna recaudación de multas y confiscaciones porque «en estos tres años [1637, 1638 y 1639] no se ha cobrado blanco por las secas»; en tanto que los glaciares, los anillos de los árboles y los depósitos de carbono-14 indican que en la Patagonia, la meteorología fue significativamente más fría en la década de 1640[10]. En el África subsahariana, una grave sequía afectó a Senegambia y el Alto Níger entre 1640 y 1644; en tanto que los registros angoleños dejan constancia de una insólita concentración de sequías, plagas de langosta y epidemias durante todo el segundo cuarto del siglo XVII, así como una importante sequía y hambruna en 1639-1645.

La década finalizó con otro brote de meteorología extrema en todo el hemisferio norte. En 1648, en la isla de Wight, al sur de Inglaterra, un hacendado local lamentaba que «desde el primero de mayo hasta el 15 de septiembre, apenas han pasado tres días seguidos sin llover» y cuando un visitante le preguntó «si ése era el tiempo habitual en nuestra isla, yo le dije que en estos cuarenta años jamás había visto nada igual». Mientras, en Escocia, «las abundantes y largas lluvias caídas durante muchas semanas, auguraban en efecto la hambruna», y produjeron «una escasez de maíz como no se recuerda otra en Irlanda, y una hambruna tan terrible que ya ha acabado con la vida de miles de personas entre los más pobres[11]». Al invierno siguiente, el río Támesis se heló hasta el puente de Londres, y la barcaza que transportaba el cadáver de Carlos I a su lugar de descanso definitivo, tras su ejecución a principios de 1649, apenas pudo sortear las placas de hielo flotantes sobre el río. Otras partes del noroeste de Europa también sufrieron precipitaciones inusuales aquel año —226 días de lluvia o nieve según una meticulosa serie de registros procedentes de Fulda, Alemania, en comparación con el límite máximo de 180 días correspondiente al siglo XX— seguidas de un «invierno que duró seis meses». En Francia, la pésima meteorología retrasó la cosecha de la uva a octubre en 1648, 1649 y 1650, y elevó los precios del pan a su nivel más alto en casi un siglo, en tanto que las inundaciones anegaron el centro de París durante gran parte de la primavera de 1649. En China, el invierno de 1649-1650 parece haber sido el más frío del que se tiene constancia[12].

La década de 1650 no supuso ninguna tregua. En la República de Holanda, fue tanta la nieve caída en marzo de 1651 que el funeral de Estado del estatúder Guillermo II tuvo que aplazarse debido a que los dolientes no podían llegar a La Haya, y luego la combinación de nieve derretida y una sucesión de tormentas causaron las peores inundaciones sufridas en ochenta años en las regiones del litoral. A lo largo del Vístula y del Sena las inundaciones también fueron catastróficas. En cambio, 1651 fue el año de la sequía más larga registrada en el Languedoc y el Rosellón, las tierras mediterráneas fronterizas entre Francia y España: 360 días, es decir, casi un año entero. En los Balcanes, en la primavera de 1654, «nevó abundantemente, [y] la nieve cubrió el suelo hasta Semana Santa. Nunca antes he visto tantas tormentas de nieve y hielo, humedad y frío». Incluso «el aceite de oliva y el vino se hielan en las jarras». Inglaterra experimentó una «inusual sequía, que nos ha acompañado algunos años, y que todavía continúa y nos asedia todavía más, amenazando con hambrunas y mortandad»; por su parte, en 1658, John Evelyn opinaba que él y sus compatriotas habían pasado «el invierno más crudo que ningún hombre vivo haya conocido en Inglaterra: las patas de los cuervos se helaban sobre sus presas; peces y aves quedaron encerrados dentro de islotes de hielo, así como algunas personas en sus barcas[13]».

El mismo «histórico invierno» de 1657-1658 afectó a otras partes del hemisferio norte. En la costa atlántica americana, la bahía de Massachusetts se heló, mientras que el río Delaware se congeló hasta tal punto que los ciervos podían cruzarlo corriendo. En Europa, la gente cabalgaba sobre el hielo del Danubio en Viena, del Meno en Fráncfort y del Rin en Estrasburgo, en tanto que el tráfico de barcazas por los ríos y canales de los Países Bajos fue sustituido por el de los trineos. El canal entre Haarlem y Leiden permaneció helado 63 días. Un embajador suizo que regresaba a su casa desde Edirne (la Turquía «europea» moderna) comentó en febrero de 1658 que hacía tanto frío que incluso las aves migratorias se habían dado la vuelta, «para asombro de todo el mundo»; mientras que el Báltico se congeló tanto que un caballo y un carro podían pasar fácilmente de la desembocadura del Vístula en Dánzig a la península de Hell, y el ejército sueco con toda su artillería marchó treinta kilómetros sobre el estrecho de Dinamarca, de Jutlandia a Copenhague. Inevitablemente, la primavera siguiente, cuando la nieve y el hielo se derritieron, las inundaciones fueron desastrosas: el Sena volvió a inundar París y otras muchas ciudades, mientras que los diques de los Países Bajos se rompieron en veintidós puntos diferentes. Lieuwe Van Aitzema, el historiador oficial de la República de Holanda, dedicó dos páginas de su crónica a los extremos acontecimientos climáticos ocurridos en Europa durante 1658: «Un año en el que el invierno fue tan crudo y severo al principio como al final[14]».

El siglo XVII no sólo vivió acontecimientos climáticos extremos, sino también una inusual concentración de ellos. De las 62 inundaciones del río Sena registradas en París y sus alrededores, dieciocho tuvieron lugar en el siglo XVII. En Inglaterra (y probablemente en otras partes del noroeste de Europa), «el mal tiempo arruinó las cosechas de maíz y de heno durante cinco años a partir del otoño de 1646», y entre 1657 y 1661 se produjeron otras cinco malas cosechas seguidas. Dicho de otro modo, se malograron diez cosechas en el espacio de dieciséis años. Las regiones del Egeo y del mar Negro experimentaron la peor sequía del último milenio en 1659, seguida de un invierno tan riguroso que a la altura de Girugiu (300 kilómetros hacia el interior desde el mar Negro) el Danubio se congeló tanto en una sola noche que el ejército otomano marchó sobre el hielo hacia Rumania, «asolando todas las aldeas y sin dejar ni una brizna de hierba ni persona viva en ninguna parte». Un oficial anotó en su diario que, gracias a la guerra y a la meteorología, «Transilvania nunca había conocido tanta miseria como el año pasado [1660]»[15]. Las extremas condiciones meteorológicas continuaron en toda Europa. Las placas de hielo cubrían el Vístula con una frecuencia insólita; en marzo de 1667, un barco que entraba en el río Elba se encontró con «montañas de hielo que bajaban por el río» y, a pesar de utilizar «largas pértigas para apartar el hielo» toda la noche, «con la luz del día nos encontramos con una montaña de hielo frente a nosotros», mucho más alta que el propio barco. En 1675, gran parte del hemisferio norte pasó un «año sin verano». El hielo flotante se acumuló repetidamente y llegó a congelar el Támesis durante las décadas de 1660 y 1670, y de forma más espectacular aún en 1683-1684, cuando «se ha formado toda una calle, llamada la calle ancha, sobre el Támesis, desde Temple hasta Bear Garden, y se han instalado puestos de venta, y por ella pasean a veces varios miles de personas a la vez». Durante seis semanas, la multitud asistió a «varios combates entre perros y toros» y «todo tipo de diversiones sobre el río Támesis[16]».

En Polonia, las heladas hicieron acto de presencia varios días a lo largo de los veranos de 1664, 1666 y 1667, y durante 109 días en el año que va de 1666 a 1667 (comparado con la media de 63 días que mantiene en la actualidad). Más hacia el sur, en Moldavia, en el verano de 1670…

las terribles inundaciones, frecuentes chubascos e intensas lluvias no pararon durante tres meses seguidos, destruyendo el trigo, la cebada, la avena, el mijo y todo tipo de cultivos. Al estar cubiertos de agua y sufrir excesiva humedad, dichos cultivos no maduraban ni podían retener las semillas. Tampoco la hierba ni las semillas herbáceas de los campos de heno crecían, debido al hielo y a la lluvia, o, si lo hacían, la cosecha no podía recogerse [porque] el sol no calentaba ni secaba la tierra.

En 1686, un ingeniero militar que estaba de campaña en lo que actualmente es Rumania, se quejaba de que «desde hace tres años ya, no he visto caer ni una gota de lluvia». Los lagos y los ríos se secaron, y «en la tierra de los pantanos, las grietas son tan profundas que dentro cabría un hombre de pie […]. Dudo que haya otro ejemplo de una sequía tan terrible y prolongada[17]». En Rusia, los anillos arbóreos y los datos del polen y los depósitos de turba demuestran que las primaveras, otoños e inviernos entre 1650 y 1680 fueron algunos de los más fríos de los que se tiene constancia; y, en China, los inviernos entre 1650 y 1680 constituyeron el período más frío registrado en los valles de los ríos Yangtsé y Amarillo durante los dos últimos milenios. Por último, en África, según un viajero turco de la década de 1670, «nadie en Egipto sabía lo que era vestirse con pieles. No había invierno. Pero ahora tenemos inviernos muy severos y hemos empezado a usarlas debido al frío». Entretanto, en el Sahel, la sequía de la década de 1680 fue tan extrema y tan extendida que el lago Chad descendió al nivel más bajo del que existe constancia hasta la fecha[18].

Dos hechos de estos años siguen reflejando con extraordinaria claridad el clima inusualmente frío que los marcó. En primer lugar, las anormales heladas y nevadas dieron lugar al popular género de los «paisajes invernales» entre los pintores holandeses. En segundo, la madera de la parte trasera de los incomparables violines fabricados por Antonio Stradivari de Cremona, en el norte de Italia, muestran claramente unos anillos de crecimiento muy estrechos, lo que indica la insólita sucesión de veranos fríos durante el siglo XVII, que atrofió el crecimiento de los árboles con los que trabajaba.

Esta meteorología tan anormal llevó a algunos contemporáneos de la época a sospechar que estaban viviendo un importante cambio climático. En junio y julio de 1675 (el segundo «año sin verano» del siglo), la conocida aristócrata parisina madame de Sévigné se quejaba a su hija, que vivía en la Provenza: «Hace un frío horrible, tenemos todas las chimeneas encendidas como tú, lo cual es sin duda extraordinario»; y especulaba que «al igual que tú, pensamos que el comportamiento del Sol y de las estaciones ha cambiado». Una generación más tarde, el emperador Kangxi, que recopilaba y estudiaba los informes meteorológicos de toda China, señalaba cómo «el clima ha cambiado». Por ejemplo, apuntaba su majestad, «en Fujian, donde antes no solía llover, desde el principio de nuestra dinastía [1636], sí lo hace[19]».

La búsqueda de chivos expiatorios

La población de principios de la Edad Moderna tenía buenas razones para vigilar y temer el cambio climático. En la elocuente valoración del historiador Thomas C. Smith:

La agricultura, con sus labores asociadas, era la principal ocupación y prácticamente la única fuente de ingresos para la mayoría de las familias, y sus ritmos definían el ciclo anual de trabajo, descanso y culto religioso. Las graves variaciones anuales en la cosecha repercutían en toda la vida familiar, determinando si la familia comía bien o escasamente, si los ancianos podían sobrevivir a otro invierno, o si una hija podía casarse[20].

Por consiguiente, tanto hombres como mujeres buscaban ansiosamente explicaciones.

Muchos atribuían los desastres naturales a la contrariedad divina. En China, las abundantes y prolongadas nevadas de 1641-1642 convencieron al erudito Qi Biaojia de que «el cielo está extremadamente enfadado»; poco tiempo más tarde, el emperador Kangxi afirmaba que «si nuestro gobierno no lo hace bien en la tierra, el cielo responderá enviándonos calamidades»; en tanto que una canción folclórica china de este período reprochaba al Señor de los Cielos la catastrófica situación:

Viejo Señor de los Cielos, te estás haciendo mayor,

tus oídos están sordos, tus ojos se han ido.

No puedes ver a la gente,

no escuchas sus palabras.

Gloria a los que matan e incendian;

para los que ayunan y leen las escrituras,

sólo hay hambre.

En el mismo tono, un jesuita que vivía en Filipinas especulaba con que la erupción simultánea de tres volcanes en 1641 significaba que «acaso la divina providencia nos quiere significar alguna cosa, como es avisarnos de algún castigo venidero, tan merecido por nuestros pecados, o de la pérdida de algún reyno, efectos de divina indignación[21]».

Estas afirmaciones reflejaban la perspectiva pecatogénica imperante (de peccatum, la palabra latina para «pecado»): los desastres, incluidas las derrotas militares, así como el mal tiempo y las hambrunas, se atribuían a la mala conducta de los humanos. Una circular escrita por un recién nombrado presidente del Consejo de Castilla, el ministro responsable de todos los asuntos internos del Reino en 1648, lo ejemplifica muy bien: «La causa principal de las calamidades que padecen estos reynos son los pecados públicos y las ynjusticias que se hazen […] el medio más principal para obligar a Dios Nuestro Señor a los aciertos que tanta neçesita esta Monarquía es administrar justicia con toda rectitud y brevedad» y suprimir todos los pecados públicos[22]. En Alemania, en la década de 1630, los magistrados protestantes de Núremberg ordenaban a los ciudadanos evitar el desagrado divino mostrando moderación en la comida, la bebida y la vestimenta, y absteniéndose del placer sensual (especialmente si estaba relacionado con el adulterio, la sodomía o la danza). Por el mismo motivo, su católico vecino Maximiliano de Baviera dictó una serie de órdenes por las que prohibía la danza, el juego, la bebida y el sexo fuera del matrimonio; limitaba la duración y el coste de las celebraciones de bodas; prohibía a las mujeres usar faldas que dejaran ver sus rodillas; proscribía el baño de hombres y mujeres juntos, y prohibía frecuentemente las fiestas de carnaval y Fastnacht. La misma lógica se aprecia en un edicto emitido por el Parlamento inglés en 1642:

Mientras que el atribulado estado de Irlanda, empapado en su propia sangre, y el distraído estado de Inglaterra, amenazado por la cruenta nube de una guerra civil, intenten por todos los medios posibles apaciguar y evitar la ira de Dios […] [y mientras] los deportes públicos no se correspondan con calamidades públicas, ni las representaciones teatrales con jornadas de humillación […], resultando ser espectáculos de mero placer, y con demasiada frecuencia, de regocijo lascivo y frivolidad […] cesarán todas las representaciones teatrales públicas.

El Parlamento prohibiría más adelante los palos de mayo y la celebración de la Navidad, y en 1648, «autorizó y exigió» a los magistrados de Londres que «derribaran y demolieran» todos los teatros, que azotaran públicamente a todos los actores, y multaran a todos los aficionados, porque las obras tendían a «provocar gravemente la ira y el desagrado de Dios, que tan duramente se cierne sobre este Reino[23]».

La búsqueda de chivos expiatorios se dirigía a las personas además de a las actividades. En Europa, los desastres climáticos y económicos de mediados del siglo XVII alimentaron una caza de brujas en la que miles de personas fueron juzgadas y ejecutadas porque sus vecinos las culpaban de ser la causa de sus desgracias. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, muchas de ellas incapaces de mantenerse sin ayuda; muchas vivían en áreas marginales dedicadas al cultivo —en los valles vinícolas de Lorena, el Rin y el Meno, o en las zonas de cultivo de cereales en Escocia y Escandinavia— donde el impacto del enfriamiento global se sintió primero y con más intensidad. Así, en el sur de Alemania, una granizada caída en mayo de 1626, seguida de temperaturas árticas, llevaron a la detención, tortura y ejecución de 900 hombres y mujeres sospechosos de haber provocado esta calamidad a través de la brujería. Dos décadas después, el Parlamento escocés culpó de un invierno de abundantes nevadas y lluvias seguido de una cosecha de cereal de «poca monta» al «pecado de la brujería [que] cada día aumenta en estas tierras»; y, para conjurar más la ira divina, autorizó más ejecuciones por brujería que en ninguna otra época de la historia del país. El «pánico de la brujería» también hizo presa en los indios hurones de Norteamérica entre 1635 y 1645, aunque la mayoría de los acusados en este caso fueron varones; también en China, «a quienquiera que viviera oprimido por parientes tiranos o acreedores codiciosos», una acusación de brujería «le suponía un alivio. A quien temía un procesamiento judicial, le suponía protección. A quien necesitara rápidamente dinero en metálico, una recompensa. A los envidiosos les proporcionaba desagravio, a los acosadores, poder, y a los sádicos, placer[24]».

La popularidad de las obras de teatro, la sodomía y la brujería como explicaciones de la catástrofe en el siglo XVII apenas eran nada en comparación con los cinco chivos expiatorios «naturales»: las estrellas, los eclipses, los terremotos, los cometas y las manchas solares. En Alemania, un diplomático sueco se preguntaba en 1648 si el aluvión de rebeliones de la época podía «explicarse mediante algún tipo de configuración general de las estrellas en el firmamento»; mientras que, según un cronista español, únicamente «la malignidad de los astros» podía explicar la coincidencia de que «en un año [1647-1648] que no sólo en Nápoles, sino también en Siçilia, en el Estado Eclesiástico, en Yngalaterra y Françia, y aún en la Metrópolis del Oriente, se veyan o se prevenían para el siguiente atroçidades y casos tan raros, que en otra ninguna era». Pocos años más tarde, el historiador italiano Maiolino Bisaccione argumentaba en este mismo sentido que sólo «la influencia de las estrellas» podía haber generado tanta «ira entre el pueblo contra los gobiernos» de su época[25].

Otros culpaban a los eclipses. El autor de un almanaque español estaba completamente seguro de que un reciente eclipse de Sol había producido «grandes alborotos de guerra, como mudanças de estados, daño en gente popular» entre marzo de 1640 y marzo de 1642 (así como otras catástrofes meticulosamente pronosticadas hasta el año 2400). Una recopilación inglesa similar predecía que los dos eclipses lunares y el pronóstico de una inusual conjunción planetaria para 1642 traerían «muchos accidentes extraños», a saber, «graves fiebres tercianas, guerra, hambruna, peste, incendios de viviendas, violaciones, despoblación, homicidios, sediciones secretas, destierros, encarcelamientos, muertes violentas e inesperadas, asaltos, robos e invasiones piratas». Otro, por lo demás, sensato cronista escribió dos años después de la revolución de Nápoles de 1647 que la culpa de todo la tenía un reciente eclipse solar; mientras que en Irán, otro eclipse solar acaecido en 1654 condujo a algunos «sabios persas» a afirmar que aquello significaba «que el rey había muerto; otros decían que habría una guerra y derramamiento de sangre; otros, en cambio, que se producirían muertes por doquier[26]». En la India, incluso los emperadores mogoles tomaban precauciones especiales durante los eclipses, permaneciendo bajo techo y comiendo y bebiendo muy poco; mientras que en el Paraíso perdido, escrito entre 1658 y 1663, John Milton se hacía eco del pánico popular cuando el Sol

… desde detrás de la Luna

en los sombríos eclipses difunde un crepúsculo funesto

sobre la mitad de las naciones; y con el temor al cambio

desconcierta a los monarcas[27].

En el siglo XVII había muchos que también especulaban con que los terremotos, cometas y manchas solares eran presagio de catástrofes, quizá porque la frecuencia de estos tres fenómenos aumentó notablemente. Así, un relato sobre la destrucción causada por un terremoto, un volcán y un maremoto en las Azores en 1638 concluía: «Dejemos que el especulador pondere, y el filósofo investigue, la causa de un efecto tan portentoso». Algunos años después, un panfletista holandés aseguraba a sus lectores:

El terremoto vivido hace no mucho, en el año de 1640, fue una señal de grandes conmociones y poderosas convulsiones en los reinos del orbe, porque o bien poco antes o al poco tiempo después, concluyó la revolución de Cataluña, la independencia de Portugal, la rebelión de los irlandeses, [y] guerras civiles (inciviles), grandes alteraciones [y] tumultos inesperados en Inglaterra[28].

Asimismo, cuando varios seísmos hicieron temblar los edificios de Estambul en 1648, el ministro e intelectual otomano Kâtib Çelebi declaró solemnemente que «cuando un terremoto ocurre durante las horas del día en junio, se derrama sangre en el corazón del Imperio»: por lo que el asesinato del sultán Ibrahim dos meses más tarde no le sorprendió. En Rumania existen registros de más de cuarenta temblores de tierra entre 1600 y 1690; mientras que, según el Catálogo de terremotos, hubo un pico de actividad a mediados del siglo XVII, especialmente en el «anillo de fuego» en torno al océano Pacífico, donde se producen normalmente más de dos tercios de los terremotos más importantes del mundo. Los contemporáneos de la época consideraban cada erupción como presagio de un desastre[29].

A mediados del siglo XVII no sólo se experimentó un pico de actividad sísmica, sino también un extraño «flujo de bolas de fuego». El astrónomo inglés John Bainbridge fue aparentemente el primero en referirse, en 1619, a «las muchas y nuevas estrellas y cometas, que han sido más [numerosas] en este último siglo del mundo que en muchas eras anteriores». Estas palabras las escribió justo después de la aparición de tres cometas en 1618 que despertaron una inquietud generalizada. Antes incluso de tal aparición, Johannes Kepler, el matemático más destacado de su época, advertía en su Almanaque astrológico de 1618 que la conjunción de cinco planetas en mayo causaría extremos sucesos climáticos; y si también aparecía un cometa, todo el mundo debería «ponerse en guardia», porque ello sería presagio de una importante agitación política. Durante el invierno de 1618-1619, una multitud de libros y panfletos recordaba a los lectores en Europa que los cometas «significan guerras» y dejan a su paso «discordia, irritación, muerte, agitación, robos, violaciones, tiranía y cambios en los reinos» y predecían «funestas consecuencias para la humanidad a raíz de las tres estrellas centelleantes» de 1618[30]. Algunos observadores fueron extraordinariamente precisos: un fraile español arguyó que los cometas resultarían especialmente peligrosos para la dinastía Habsburgo «pues nos an tocado tan en lo vivo en las personas de la señora emperatriz, del archiduque Maximiliano, y últimamente del emperador [Matías]… Dios nos guarde a los que nos quedan de la casa de Austria[31]».

Los astrónomos de la China Ming también interpretaron los tres cometas de 1618 como augurio de importantes convulsiones, mientras que las crónicas de sus vecinos del norte en Manchuria contienen «un abrumador número de reseñas sobre estas señales del cielo». En Rusia, los mismos cometas provocaron discusiones y lúgubres interpretaciones entre los «sabios»; en la India, un cronista mogol afirmó que «ningún hogar quedará a salvo» del miedo, y los hacía responsables de una epidemia de plagas, así como de la posterior rebelión del príncipe heredero; en tanto que en Estambul, los escritores los culpaban no sólo de la extrema meteorología (especialmente de la congelación del Bósforo) sino también del derrocamiento de un sultán en 1618, el asesinato de otro en 1622 y las posteriores revueltas en provincias[32].

La creencia en los aciagos efectos de los cometas de 1618 resultó notablemente duradera. En 1643, un panfletista holandés afirmaba:

Una estrella con cola, avistada en el año 1618, actuó de advertencia y a modo de amenaza de lo que habría de sobrevenirle a toda la cristiandad, y a ella le siguieron todos aquellos nefastos efectos, aquellas horribles guerras, pérdidas lamentables, la bárbara destrucción de países y ciudades, la ruina de muchas costosas edificaciones, de muchos caballeros, de muchos habitantes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, de Alemania.

En 1649 un periódico londinense veía el final de la guerra de los Treinta Años del año anterior como «predicha por la estrella centelleante, que, en el año que empezó la guerra, apareció sobre Europa justo por treinta días». Una generación después, en Boston, Massachusetts, el reverendo Increase Mather dedicó tres páginas de su Kometographia, o discurso sobre los cometas al «prodigio» de 1618, el cual, afirmaba, había «causado» no sólo una importante sequía en toda Europa, un terremoto en Italia, una plaga en Egipto y «las guerras de Bohemia y Alemania, en las que se derramaron ríos de sangre», sino también «una plaga entre los indios de aquí en Nueva Inglaterra, que los diezmó hasta tal punto que no había suficientes vivos para enterrar a los muertos[33]».

Algunos contemporáneos culparon de las catástrofes que los rodeaban a una combinación de estos fenómenos naturales. Una popular enciclopedia china sostenía que «cuando Venus había dominado el cielo, se habían desencadenado guerras a gran escala, y que cuando los cometas habían dominado el cielo, habían surgido conflictos sobre la sucesión al trono»; mientras que el almanaque español de 1640, ya citado, recordaba a los lectores que «siempre que se han visto eclipses, cometas, terremotos y otros semejantes prodigios, que después dellos suelen suceder grandes miserias». En 1638, la Anatomía de la melancolía de Robert Burton presentaba el «catálogo de catástrofes» más exhaustivo de todos. En él aseguraba:

El cielo nos amenaza con cometas, astros, planetas, con sus grandes conjunciones, eclipses, oposiciones, cuartiles y otros fenómenos adversos. El aire con sus meteoros, truenos, relámpagos, calores y fríos excesivos, fuertes vientos, tempestades, meteorología extemporánea; de todo ello procede la penuria, el hambre, las plagas y todo tipo de enfermedades epidémicas, que causan infinidad de muertes entre los seres humanos[34].

Algunos dudaban de estas vinculaciones tan precisas. Un historiador italiano se burló de la idea de que «ciertas constelaciones celestiales tengan el poder de mover el espíritu de los habitantes de un país a la sedición, tumultos y revoluciones» en muchos lugares diferentes a la vez, mientras que los cometas de 1618 suscitaron animados debates entre astrónomos y astrólogos sobre si eran o no capaces de causar «catástrofes». Dicha incertidumbre llevó a algunos observadores a sugerir un chivo expiatorio alternativo a la meteorología extrema del siglo XVII: las fluctuaciones en el número de manchas solares —las manchas más oscuras y frías de la superficie solar rodeadas de «llamaradas» que hacen que el Sol brille con mayor intensidad—. Aunque éstos se aproximaban más a la verdad que aquellos que culpaban a «cometas, astros y planetas» y a los eclipses, no obstante se equivocaban en que un número mayor de manchas solares produciría temperaturas más bajas en la Tierra, ya que lo cierto es lo contrario[35].

El desarrollo de potentes telescopios en el siglo XVII permitió a los astrónomos europeos realizar un seguimiento del número de manchas solares con una exactitud sin precedentes. En 1624-1625, el jesuita alemán Christopher Scheiner observó y registró por primera vez un máximo de manchas solares, y otros astrónomos indicaron un mínimo correspondiente en 1634 y un máximo inferior en 1639. Aunque sus sucesores realizaron observaciones durante más de 8000 días entre 1645 y 1715, no fueron capaces de descubrir ningún patrón, y con razón: el número total de manchas solares observadas durante esos setenta años apenas alcanzaba las cien, menos de las que aparecieron en un solo año del siglo XX, lo que sugiere una marcada reducción en la energía solar[36].

Otros cuatro grupos de datos confirman esta hipótesis. En primer lugar, muchos anillos arbóreos formados a mediados del siglo XVII presentan un aumento de los depósitos de carbono-14, lo que sugiere unas temperaturas globales reducidas, dado que el carbono-14 absorbido por las plantas de la atmósfera aumenta a medida que la energía solar recibida en la Tierra desciende. En segundo lugar, entre octubre de 1642 y octubre de 1644, Johannes Hevelius, de Dánzig, realizó diariamente dibujos del Sol que registraban la localización exacta de todas las manchas, y más tarde imprimió sus descubrimientos en una serie de 26 discos «compuestos» que mostraban no sólo el número, sino el movimiento de las manchas en el transcurso de unos pocos días (lámina 1). Los «discos» de Hevelius no sólo revelan que las manchas solares ya eran entonces poco frecuentes (rara vez vio más de uno o dos grupos a la vez), sino también que el Sol rotaba ligeramente más rápido de lo que lo hace hoy en día[37]. En tercer lugar, la aurora borealis (las «luces del norte» que se originan cuando las partículas cargadas del Sol interactúan con el campo magnético de la Tierra) se hizo tan rara que cuando el astrónomo Edmond Halley vio una en 1716 escribió un documentado estudio en el que describía el fenómeno, porque había sido el primero que había visto en casi cincuenta años de observación. Por último, ni Halley ni otros astrónomos del período entre 1640 y 1700 mencionaron la brillante corona que hoy en día puede verse durante un eclipse solar total: por el contrario, informaban de un pálido anillo de luz tenue, rojizo y estrecho, alrededor de la Luna. Los cuatro fenómenos confirman que la energía del Sol disminuyó entre las décadas de 1640 y la de 1710, un hecho normalmente asociado con unas temperaturas reducidas y acontecimientos climáticos extremos en la Tierra[38].

A los observadores del siglo XVII que vivían en el hemisferio norte también les preocupaba otra aberración astronómica: la aparición de «velos de polvo» en el cielo que hacían que el Sol pareciera o más pálido, o más rojo, de lo habitual. Por ejemplo, un tendero de Sevilla lamentaba que durante los primeros seis meses de 1649, «el sol no salió todo el tiempo […] y si salía era pálido y amarillo, o demasiado rojo, que antes causaba espanto el verle que consuelo». Miles de kilómetros al este, los astrónomos reales de Corea informaron en 38 ocasiones a lo largo del siglo XVII de cielos más oscuros durante el día. Algunos días concretos, anotaron que «los cielos de todo alrededor son más oscuros y más grises, como si acabara de caer una especie de polvo[39]». Tanto el polvo como el enrojecido cielo se debían a una insólita racha de importantes erupciones volcánicas ocurridas a mediados del siglo XVII. Cada una de ellas arrojó dióxido de azufre a la atmósfera, desviando parte de la radiación del Sol de nuevo al espacio, y reduciéndose de este modo significativamente las temperaturas en todas las áreas de la Tierra situadas bajo las nubes de polvo.

De dos de estas erupciones volcánicas nos han llegado elocuentes descripciones. En febrero de 1640, en Chile, «fue tanta cantidad la piedra que arrojó el volcán [monte Villarrica], y tanta la multitud de ceniça ardiendo que cayó en el río de Alipen, que ardían las aguas de manera que cocieron quanto pescado que havía en él[40]». Menos de un año más tarde, al otro lado del Pacífico, según una guarnición española situada al sur de Filipinas, «a medio día se vio venir de la parte del sur una escuridad muy grande, y estendiéndose poco a poco por aquel emispherio, y cerrando todo el oriçonte, a la una del día estavan ya en verdadera noche, y a las dos, con tantas tinieblas que la propia mano, puesta delante de los ojos, no se veya». Las cenizas estuvieron cayendo sobre ellos durante doce horas, hasta que, a la mañana siguiente «se comenzó a descubrir alguna claridad de la luna». Acababan de presenciar una erupción de «fuerza 6», un hecho tan aterrador que las autoridades de Manila se encargaron de llevar a cabo una investigación «por diferentes religiosos, y otras personas fidedignas». Ésta concluyó que la erupción fue escuchada exactamente al mismo tiempo «en todas estas islas Filipinas y en las del Maluco, y penetró hasta la tierra firme de Asia, en los reynos de Cochinchina, Champá y Camboya», un radio de 1500 kilómetros, «cosa maravillosa y que parece excede los límites de la naturaleza[41]». El velo de polvo producido por las doce erupciones volcánicas conocidas habidas en el Pacífico entre 1638 y 1644 (por lo que parece, un récord histórico) coincidió con el mínimo de manchas solares que enfriaron la atmósfera de la Tierra y desestabilizaron su clima (figura 2).

¿La culpa la tiene El Niño?

El enfriamiento global causado por el reducido número de manchas solares y el aumento de la actividad volcánica parecen haber desencadenado un cambio dramático en el fenómeno climático conocido como El Niño. En años normales, la presión del aire de la superficie en la región ecuatorial del Pacífico es más alta en el este que en el oeste, lo que supone el predominio de los vientos del este, que soplan desde América hacia Australia y el sureste de Asia. En años más fríos, sin embargo, la presión del aire de la superficie en la región ecuatorial del Pacífico desciende en el este y aumenta en el oeste, invirtiéndose el patrón y predominando por tanto los vientos del oeste que soplan desde Asia hacia América. Los episodios del Niño afectan extraordinariamente al clima mundial. Cuando el aire de la superficie del Pacífico ecuatorial se calienta cada primavera, genera abundantes chubascos: en un año normal, estas lluvias caen en Asia durante el monzón y alimentan las cosechas, pero en un año del Niño, el monzón se debilita y estas fuertes lluvias caen en cambio en América, causando inundaciones catastróficas. Hoy en día esta inversión (también conocida por sus siglas en inglés como ENSO —El Niño-Southern Oscillation u «Oscilación del Sur del Niño»—) ocurre aproximadamente una vez cada cinco años, pero a mediados del siglo XVII, se produjo el doble de veces de lo normal: en 1638, 1639, 1641, 1642, 1646, 1648, 1650, 1651, 1652, 1659, 1660 y 1661. Este mismo período se caracterizó por los monzones asiáticos más débiles de los pasados dos milenios[42].

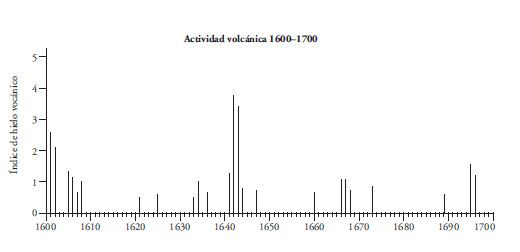

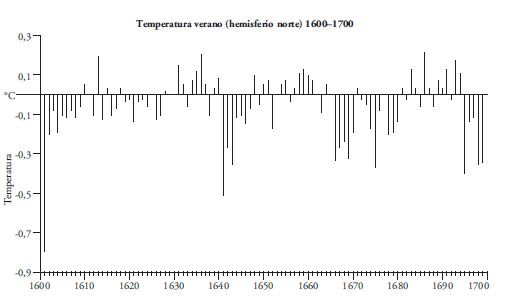

2. Ciclos de manchas solares, anomalías volcánicas y variaciones de la temperatura estival en el siglo XVII. El número de manchas solares observadas y registradas por los astrónomos europeos (arriba) muestra el mínimo de Maunder (1643-1715), durante el cual aparecieron menos manchas solares en setenta años de las que aparecen en uno solo. Las mediciones de depósitos volcánicos en la capa de hielo polar (el «índice de hielo volcánico») revelan un pico en la década de 1640. Ambos fenómenos muestran una notable correlación con las temperaturas estivales más bajas en el hemisferio norte.

Cierto es que los historiadores no pueden «culpar» al Niño de todo. Algunos climas regionales son sensibles al Niño; otros, aunque sean contiguos, no. Por ejemplo, en el sur de África, la Provincia Oriental del Cabo es sensible a las sequías producidas por El Niño, mientras que la Provincia Occidental del Cabo no lo es; del mismo modo, las sequías en el noreste de Brasil parecen ocurrir en los años del Niño, pero las del oeste de México, no. La «huella global» del Niño normalmente incluye tres regiones aparte de las tierras que lindan con el Pacífico: el Caribe sufre inundaciones; Etiopía y el noroeste de la India, sequías; y Europa, inviernos muy crudos. En la mayoría de los veinte episodios del Niño registrados entre 1618 y 1669, y en los doce entre 1638 y 1661, cada una de estas regiones experimentó una meteorología adversa.

La variación en las condiciones meteorológicas en el océano Pacífico durante este período queda crudamente reflejada en dos anomalías registradas en fuentes históricas. Por un lado, la provincia costera de Cantón, en el sur de China, sufrió más tifones entre 1660 y 1680 que en cualquier otro momento de la historia[43]. Por otro, los viajes de los galeones que partían desde Acapulco, en México, a Manila, en las Filipinas, tardaron más tiempo que en ningún otro período. En la primera y última década del siglo XVII la travesía duraba una media de ochenta días (algunas sólo cincuenta días), pero entre 1640 y 1670, la duración media se elevó a más de 120 días (y tres de ellas a más de 160). Algunos barcos nunca llegaron: de los once galeones que, según tenemos constancia, se hundieron o encallaron antes de llegar a Manila durante el siglo XVII, nueve lo hicieron entre 1639 y 1671. El viaje de vuelta de Manila a Acapulco también duraba mucho más: la media ascendió de 160 a bastante más de doscientos días, y los viajes más largos registrados nunca (240 días, es decir, ocho meses) tuvieron lugar en la década de 1660. Nada, excepto una importante variación en el patrón de los vientos, podría explicar un cambio tan espectacular. Diego de Villatoro, un oficial de la Corona que había hecho el viaje de vuelta dos veces, veía clara la conexión. En un memorial escrito en 1676 comentaba con tristeza que «con dilatarse tanto los viajes […] se tiene por buen viaje de Philipina a Acapulco él que no pasa de siete meses» y achacaba perspicazmente el aumento de la duración a «la mudanza en las monsones[44]».

Villatoro, claro está, carecía de los conocimientos necesarios para culpar de este cambio al aumento de la frecuencia en la actividad del Niño, o para asociar El Niño con una reducida actividad solar, unos monzones más débiles en Asia y un incremento de la actividad volcánica. Pero ahora sabemos que en los años «normales», cuando predominan los vientos del este, el Pacífico sube unos sesenta centímetros en la costa asiática con respecto a la costa de América, mientras que en los años del Niño, cuando prevalecen los vientos del oeste, estos niveles se invierten. El movimiento de este enorme volumen de agua ejerce una tremenda presión sobre los bordes de las placas tectónicas de la Tierra en torno a la periferia del Pacífico, donde se encuentran los volcanes más violentos y más activos del mundo, y esto puede desencadenar una oleada de erupciones[45]. De ser cierta esta hipótesis, se genera un ciclo terrible:

- La reducción en la energía solar produce un descenso de las temperaturas, lo cual incrementa el riesgo de que los episodios del Niño sean más numerosos, y también más graves.

- Los episodios del Niño pueden desencadenar erupciones volcánicas en la zona del Pacífico, que lanzan dióxido sulfúrico a la estratosfera, lo que reduce aún más la energía solar que se recibe en la Tierra.

- La probabilidad de actividad del Niño se duplica tras una erupción volcánica importante.

Cualesquiera que sean las conexiones exactas entre estos fenómenos naturales (y no todos los científicos están de acuerdo), la época de mediados del siglo XVII experimentó sin lugar a dudas una oleada de terremotos, flujos de bolas de fuego, erupciones volcánicas y episodios del Niño, así como una reducción drástica en la actividad de las manchas solares, los monzones más débiles y algunas de las temperaturas globales más bajas registradas en los últimos siglos.

Clima y cosechas

¿Y bien? Para un escéptico, un «enfriamiento global» que se reduce a una caída de sólo 1 o 2 ºC en las temperaturas medias del verano, y un reducido avance glaciar, puede parecer insignificante; pero eso es pensar de manera lineal. Por una parte, la temperatura global media ha mostrado una notable estabilidad a lo largo de los seis últimos milenios: la diferencia en el ecuador entre el «Óptimo Medieval» (período que corresponde a las temperaturas más calurosas registradas hasta finales del siglo XX) y la Pequeña Edad de Hielo, fue probablemente inferior a 3 ºC. De modo que un cambio incluso de un solo grado es muy significativo. Por otra parte, en el hemisferio norte, donde vive la mayor parte de la humanidad y han tenido lugar la mayoría de las guerras y revoluciones del siglo XVII, el enfriamiento solar reduce las temperaturas mucho más que en el ecuador, en parte debido a que la capa de nieve y de hielo del mar reflejan un mayor número de rayos del Sol de nuevo al espacio. La extensión de los casquetes polares y glaciares a mediados del siglo XVII redujo drásticamente por tanto las temperaturas medias en latitudes septentrionales.

Un reciente «modelo» del clima global «probable» a finales del siglo XVII muestra un tiempo significativamente más frío en Siberia, el norte de África, Norteamérica y el noroeste de la India; más frío y más seco en China central y Mongolia; y unas condiciones meteorológicas más frías y menos estables en la península Ibérica, Francia, las islas Británicas y Alemania. Como ya se ha señalado, estas mismas áreas —los imperios ruso y otomano en Eurasia; los Estados Ming y Qing en el este de Asia, y los dominios de Felipe IV, Carlos I, Luis XIV y Fernando II en Europa— registraron no sólo un tiempo más frío en las décadas de 1640 y 1650, sino también un número significativo de episodios climáticos extremos y graves convulsiones políticas. Lo primero no debería sorprendernos: el declive generalizado en las temperaturas medias normalmente va asociado a una mayor frecuencia de episodios climáticos extremos —como inundaciones, tormentas inesperadas, prolongadas sequías y rachas de frío inusuales, y también anormalmente largas—. Todas estas anomalías climáticas pueden afectar gravemente a los cultivos de los que se alimenta la gente.

En la «zona templada», más o menos desde los 30 a los 50 grados de latitud, las cosechas sufren desproporcionadamente cuando se produce una racha de frío durante la germinación, una sequía en la época del crecimiento o una importante tormenta justo antes de la cosecha. Por poner un solo ejemplo, una gaceta de Zhejiang, en el este de China, informaba de que «en el décimo tercer día de la quinta luna, en 1640, los campos se inundaron, los que habían sembrado el duodécimo día o antes no sufrieron ningún desastre una vez bajó la inundación, pero los que habían sembrado del décimo tercer día en adelante lo perdieron todo[46]». Una helada extemporánea podía resultar igualmente desastrosa. En las áreas de cultivo del arroz, un descenso de 0,5 ºC en la temperatura media de la primavera prolonga el riesgo de la última helada en diez días, en tanto que una caída similar en la temperatura media del otoño aumenta el riesgo de la primera helada en la misma proporción. Cualquiera de las dos cosas basta para malograr la cosecha entera. Incluso sin heladas, una caída de 2 ºC durante la época de crecimiento —precisamente la escala de enfriamiento global correspondiente a la década de 1640— reduce la cosecha de arroz entre un 30 y un 50 por ciento, y disminuye también la altitud adecuada para el cultivo de arroz en unos cuatrocientos metros. Asimismo, en las regiones de cultivo de cereal, un descenso de 2 ºC acorta la época de crecimiento en tres semanas o más, disminuye la cosecha hasta un 15 por ciento, y reduce la altitud máxima a la que madurarán los cultivos en unos 150 metros. También la sequía destruyó cosechas privando a los cultivos del nivel de precipitaciones necesario. Como se advertía en un manual chino de agricultura publicado en 1637: «Todas las plantas de arroz mueren si les falta agua durante diez días [seguidos]»[47].

La meteorología extrema también podía destruir cultivos de forma indirecta. La lluvia excesiva podía favorecer la multiplicación de los roedores. En Moldavia, en 1670, «miríadas de ratones» no sólo se comieron «todo lo que encontraron en los huertos», sino que «treparon a los árboles, comiéndose toda la fruta y dejándolos sin nada»; y, por si fuera poco, «acabaron con los campos de trigales[48]». La sequía favorecía a las langostas. En 1647, el noble moldavo Miron Costin informaba de que «por la época en la que la gente sale con sus hoces a recolectar el trigo», él y algunos compañeros que viajaban juntos «vieron de repente una nube hacia el sur».

Pensamos que era una tormenta hasta que súbitamente nos vimos ante una nube de langostas, que se dirigía hacia nosotros como un ejército aéreo. El sol desapareció de golpe tras el velo de oscuridad de estos insectos. Algunos de ellos volaban alto, a tres o cuatro metros, mientras que otros volaban a nuestra altura, o incluso directamente sobre el suelo […]. Volaban a nuestro alrededor sin el más mínimo reparo […]. El enjambre tardó una hora en pasar, y luego, una hora y media después, llegó otro, y otro, y así sucesivamente. Duró desde el mediodía hasta la caída del sol. No quedó ni una hoja de árbol, ni una brizna de hierba, ni heno, ni cultivos, nada[49].

En las latitudes al norte de la zona templada, donde la época de cultivo es más corta, el impacto del cambio climático en las cosechas es mayor. En primer lugar, reduce espectacularmente la producción. En Manchuria, con un total de sólo 150 días sin heladas incluso en los años «buenos», un descenso de 2 ºC en la temperatura media del verano reduce las cosechas en un asombroso 80 por ciento. En Finlandia, la época de cultivo incluso en años «normales» es la más corta compatible con una cosecha aceptable, de modo que incluso una helada en una sola noche de verano puede acabar con una cosecha entera. En el siglo XVII Finlandia sufrió once cosechas fallidas (en comparación con sólo una en el siglo XVIII[50]). Por otra parte, el enfriamiento global aumenta la frecuencia de las cosechas fallidas en las latitudes septentrionales.

- En la zona templada, si los inviernos adelantados o las sequías de verano se producen con una frecuencia de P = 0,1, la cosecha fracasará una vez cada diez años, y dos cosechas consecutivas lo harán una vez cada cien años. Sin embargo, si los inviernos adelantados o las sequías de verano se producen con una frecuencia de P = 0,2, la cosecha fracasará una vez cada cinco años (se duplica el riesgo), en tanto que dos cosechas consecutivas lo harán una vez cada veinticinco años (se cuadriplica el riesgo).

- En las latitudes al norte de la zona templada, cada caída de 0,5 ºC en la temperatura media del verano disminuye el número de días que tarda en madurar la cosecha en un 10 por ciento, duplicando el riesgo de una sola cosecha fallida y multiplicando por seis el de dos consecutivas.

- Para aquellos cultivos situados a trescientos metros o más por encima del nivel del mar, una caída de 0,5 ºC en la temperatura media del verano aumenta cien veces la probabilidad de dos cosechas consecutivas fallidas.

Clima y calorías

En las zonas densamente pobladas a principios de la Época Moderna, ya fueran de clima continental, templado o tropical, la mayoría de la gente dependía de un solo cultivo, abundante en cuanto a cantidad y carbohidratos, denominado «alimento básico». Los cereales (trigo, centeno, cebada y avena) constituían el principal alimento básico en Europa, norte de la India y norte de China. El arroz era a su vez el de la Asia monzónica, el maíz el de las Américas, y el mijo el de la India y el África subsahariana. El atractivo económico de los alimentos básicos es que son casi irresistibles para los agricultores. Un acre de cereales alimenta entre diez y veinte veces a más personas que un acre dedicado a la cría de ganado; por otra parte, la misma cantidad de dinero servía por lo general para comprar diez libras de pan, pero sólo una de carne. Un acre sembrado de arroz produce hasta seis toneladas de alimento —el triple que un acre de trigo o maíz y seis veces más que un acre dedicado a la cría de ganado—. No resulta sorprendente por tanto que según un libro de texto chino impreso en 1637, «el 70 por ciento del alimento básico de la gente es el arroz», mientras que en Europa, los cereales constituyen tres cuartas partes de la ingesta de calorías total de cada familia (no sólo en forma de pan, sino también como «relleno» de sopas y como ingrediente básico para la cerveza[51]).

Steven Kaplan ha insistido muy acertadamente en la «tiranía» de la dependencia popular con respecto de los cultivos básicos —cereales, arroz, maíz o mijo, dependiendo de la región— en el mundo preindustrial. En Europa,

… la dependencia de los cereales condicionaba todas las facetas de la vida social. El cereal era el sector clave de la economía; más allá de su papel determinante para la agricultura, el cereal configuraba directa e indirectamente el desarrollo del comercio y la industria, regulaba el empleo y constituía una fuente muy importante de ingresos para el Estado, la Iglesia, la nobleza y amplios segmentos del tercer estado […]. Dado que la mayoría de la población era pobre, la lucha por la supervivencia era un continuo motivo de preocupación. Ningún asunto era más urgente, más omnipresente y más difícil de resolver que la provisión de cereal. El temor a la escasez y el hambre tenía obsesionada a esta sociedad[52].

La «escasez y el hambre» podían manifestarse de tres formas distintas. Primero, en todo el mundo al principio de la Edad Moderna, la comida representaba la mitad del gasto total de la mayoría de las familias, por lo que cualquier aumento de los precios del alimento básico acarreaba penuria, dado que la mayoría de las familias disponía de poco dinero en efectivo y en seguida se veían enfrentados al riesgo de no poder alimentarse. En segundo lugar, gastar más en comida dejaba poco o nada de dinero para comprar otros bienes, lo que desembocaba en una caída de la demanda: esto significaba que muchos trabajadores de los sectores no agrícolas perdían sus empleos y reducían los salarios percibidos por el resto, es decir, los ingresos descendían al tiempo que aumentaban los gastos. En tercer lugar, dado que el impacto de las malas cosechas sobre el precio de los cereales no es lineal, cualquier déficit en la cosecha disminuía el suministro de alimento geométrica y no aritméticamente. Supongamos que…

- En un año normal, un granjero europeo sembraba 50 acres de cereal y cosechaba 10 celemines por acre, un total de 500 celemines. De ellos, necesitaba 175 celemines para forraje y sembraba 75 para alimentarse él y su familia —un total de 250 celemines— dejando 250 para venderlos en el mercado.

- Si el mal tiempo reducía la cosecha en un 30 por ciento, ésta producía sólo 350 celemines, de los cuales el agricultor seguía necesitando 250. La parte disponible para el mercado descendía a 100 celemines, una caída del 60 por ciento.

- Pero si el mal tiempo reducía la cosecha en un 50 por ciento, producía sólo 250 celemines, todos ellos necesarios para el agricultor, no quedando prácticamente nada para el mercado.

Esta correlación no lineal explica por qué una reducción del 30 por ciento en la cosecha de cereal a menudo duplicaba el precio del pan, mientras que la caída de un 50 por ciento lo quintuplicaba. También explica por qué, si la cosecha fracasaba durante dos o más años consecutivos, la consecuencia casi siempre era el hambre.

Steven Kaplan concluyó su estudio de las hambrunas en la Francia del siglo XVIII sugiriendo que este cruel cálculo «producía un sentimiento crónico de inseguridad que hacía que los contemporáneos de la época vieran su mundo de una forma que nos parecería grotescamente o lúgubremente precaria». Sin embargo, un estudio de Alex de Waal sobre la hambruna de Darfur de 1984-1985 en el este de África rechazaba la idea de «precariedad» en lo que se refiere a las pérdidas en las cosechas, porque, incluso hoy en día, estas pérdidas pueden «rebasar un umbral de horror y alcanzar una dimensión todavía peor». No sólo muere gran cantidad de personas, sino toda su forma de vida[53]. De Waal identificó tres características de estas «hambrunas históricas».

- En primer lugar, obligan a los afectados a consumir todos sus activos, incluidas inversiones, reservas y bienes. Aunque una familia podía elegir pasar hambre durante una temporada a fin de preservar su capacidad de funcionar como una unidad productiva (por ejemplo, guardando cereal para alimentar a su ganado o para utilizarlo como semilla, en lugar de comerlo todo), rara vez puede mantener esa estrategia durante un segundo, y no digamos un tercer año. Dos o tres cosechas fallidas dejan por tanto a las víctimas permanentemente en la indigencia.

- En segundo lugar, el hambre prolongada también obliga a los afectados a recurrir a sus reivindicaciones (derechos) sociales. Una familia hambrienta puede aguantar sin pedir ayuda a otros individuos o instituciones durante un breve período, pero, de nuevo, rara vez puede mantener dicha estrategia por mucho tiempo. Si un gran número de familias se queda en la indigencia de golpe, puede colapsar e incluso destruir la comunidad en la que vive.

- Por último, cuando las comunidades dejan de ser viables, algunas familias emigran. Al principio, la emigración puede constituir una «estrategia de subsistencia» razonable durante una hambruna porque, aunque los emigrantes renuncian necesariamente a sus activos y sus «derechos» al dejar su comunidad local, los que sobreviven pueden volver a sus hogares y a su anterior forma de vida cuando su situación mejore. La penuria prolongada, sin embargo, cortará los vínculos con el mundo que han dejado, y de esta manera, según De Waal, se llegará a la «muerte» de toda su forma de vida.

Calorías y muerte

Diariamente, un ser humano necesita consumir al menos 1500 calorías para mantener sus funciones metabólicas y resistir las infecciones. Las mujeres embarazadas y los que se ganan la vida mediante el trabajo físico necesitan al menos 2500 calorías. Pocas personas a comienzos de la Edad Moderna eran tan afortunadas: durante la peste italiana de 1630-1631, cada paciente hospitalizado recibía una ración diaria de medio kilo de pan, cuarto de kilo de carne (probablemente guisada) y medio litro de vino —una ingesta diaria de apenas 1500 calorías, y gravemente deficiente en vitaminas—. Incluso en los años «normales» del siglo XVII, el francés medio consumía apenas quinientas calorías por encima de sus necesidades metabólicas básicas, setecientas en el caso del inglés medio[54].

Dos «mecanismos de seguridad» a corto plazo ayudan a los seres humanos a adaptarse a la malnutrición. Pueden reducir la demanda de energía (trabajando más despacio, descansando más), y, cuando el peso del cuerpo baja, logran pasar con menos calorías para mantener el metabolismo básico (y la actividad física reducida). No obstante, a largo plazo, incluso una pequeña reducción en la ingesta calórica diaria puede desencadenar consecuencias muy llamativas. Una disminución de una quinta parte, de 2500 a 2000 calorías, reduce a la mitad la capacidad del ser humano de trabajar eficientemente, porque el metabolismo básico del cuerpo sigue requiriendo 1500 calorías. En el caso de una mujer embarazada, una disminución similar pone en peligro tanto la salud de la madre como la del hijo. Por otra parte, una pérdida de peso de un 10 por ciento reduce la energía en una sexta parte, pero una pérdida de peso del 20 por ciento reduce la energía a la mitad, y, si una mujer o un hombre pierden el 30 por ciento de su peso corporal normal, la presión sanguínea desciende y la capacidad para absorber nutrientes se resiente.

En este estado debilitado, cualquier esfuerzo adicional al que se vea sometido el cuerpo, como una enfermedad, suele resultar fatal —y, con el trastorno social que conlleva una hambruna, las enfermedades infecciosas a menudo se extienden rápidamente—, en tanto que el frío y la humedad debilitan aún más a los que sufren de hambre. Según un informe de una hambruna en Berar, en la India, en el siglo XIX: «La forma más común de morir en las personas debilitadas por la hambruna era la diarrea o la disentería, agravadas por la humedad y el frío […]. El frío y la humedad ejercieron un efecto sumamente nocivo sobre los afectados por la pobreza y el hambre, y sobre aquéllos en un estado físico debilitado debido a la crónica insuficiencia de comida[55]». Los observadores del siglo XVII describían el mismo fatídico declive. Según Yang Dongming, un funcionario del gobierno y filántropo de la China central:

Todas las personas son físicamente iguales o parecidas en cuanto a su intolerancia al frío. Los que no pueden vestirse más que con ropas viejas, hechas jirones, pasan lo más crudo del invierno semidesnudos, despeinados, con los pies descalzos y los dientes castañeteando; gritando de desesperación y aterrorizados […]. Como están solos, no tienen adónde ir […] [y] la nieve les cubre el cuerpo. Llegado este punto, sus órganos se congelan y sus cuerpos se quedan rígidos como un trozo de madera. Al principio todavía son capaces de gemir. Gradualmente, empiezan a toser y echar flemas. Luego, su vida se extingue.

Ocho mil kilómetros al oeste, sir Robert Sibbald, un físico y geógrafo escocés, se lamentaba:

Las malas cosechas de estos años pasados han causado tanta escasez y penuria que, de necesidad, algunas personas mueren en las cunetas, otros se desploman en la calle, los pobres bebés lactantes se mueren de hambre por falta de leche que los pechos vacíos de sus madres no pueden proporcionarles. Cualquiera puede ver la muerte en la cara de los pobres, que abundan por doquier: la delgadez de sus rostros, su mirada fantasmal, su debilidad, sus fiebres y sus flujos, que los amenazan con una muerte inmediata si no se les prestan cuidados. Y no son sólo los mendigos los que se encuentran en este estado, sino muchos empleados que se ganaban bien la vida con su trabajo y ahora, por necesidad, se ven forzados a abandonar sus viviendas, y ellos y sus hijos se ven obligados a mendigar[56].

Las hambrunas se cebaban en «los pequeños» con especial severidad. Por un lado, el hambre mataba a muchos bebés porque sus madres no tenían leche para alimentarlos; por otro, los niños hambrientos, especialmente cuando también padecen frío y están expuestos a enfermedades, sufren un retraso en el crecimiento. Dado que el simple hecho de mantenerse vivo y caliente absorbe muchas calorías, y la dieta durante una hambruna normalmente carece de las proteínas y vitaminas adecuadas, los huesos largos de piernas y brazos dejan de crecer. Los restos humanos de la Pequeña Edad de Hielo ofrecen incontestables evidencias de este retraso en el crecimiento. Cuando las excavaciones de los arqueólogos descubrieron los esqueletos de cincuenta trabajadores enterrados en el permahielo en Smeerenburg (la «Ciudad del Borboteo»), un enclave ballenero gestionado por los holandeses en la isla de Spitsbergen, en el Ártico, entre 1615 y 1670 (cuando el insoportable frío los obligó a retirarse), 43 de ellos, como mínimo, mostraban evidencias de retraso en el crecimiento y la correspondiente reducción de peso[57]. Lo que es más sorprendente, los soldados franceses nacidos en la segunda mitad del siglo XVII eran como media unos tres centímetros más bajos que los nacidos después de 1700; y los nacidos en los años de la hambruna eran notablemente más bajos que el resto. De modo que el retraso en el crecimiento redujo la altura media de los nacidos en 1675, el «año sin verano», o durante los años de frío y hambre de principios de la década de 1690, a sólo 1,61 centímetros: la cifra más baja registrada nunca. Una vez el clima se hizo más templado y las cosechas mejoraron, en el siglo XVIII, la altura media de los franceses se incrementó en casi cuatro centímetros —un aumento sin precedentes— y los «soldados gallina» nunca reaparecieron (figura 3).

El retraso en el crecimiento no sólo afecta negativamente a la altura de los niños: dado que la malnutrición a menudo perjudica el desarrollo de órganos importantes además de a los huesos largos, los hace más vulnerables tanto a las enfermedades crónicas como a las contagiosas, que pueden a su vez disminuir la estatura. Los niños que vivían en el campo con frecuencia podían experimentar aumentos repentinos de crecimiento que compensaban parcialmente el retraso, pero los que vivían en ciudades superpobladas e insanas a menudo se quedaban bajos de estatura (lo que probablemente explica por qué los reclutas del ejército francés procedentes de París siempre eran más bajos que el resto). John Komlos, el demógrafo cuya investigación reveló la reducida altura de los soldados de Luis XIV, seguramente tenía razón al afirmar que la crisis del siglo XVII «tuvo un inmenso impacto en el propio organismo humano». Sus datos constituyen tal vez la evidencia más clara —y más triste— de las consecuencias que tuvo la Pequeña Edad de Hielo para la población humana. Las repetidas hambrunas no sólo causaron muertes: muchos de los que sobrevivieron encarnaron literalmente la afirmación de Thomas Hobbes de que «la vida del hombre» se había convertido de hecho en «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta[58]».

3. Alturas estimadas de los hombres franceses nacidos entre 1650 y 1770. John Komlos reunió 38 700 «observaciones» de los expedientes personales de los hombres franceses que se alistaron en el ejército entre 1671 y 1786. A pesar de que los oficiales de reclutamiento rechazaron a los voluntarios más bajos, el efecto de «retraso del crecimiento» derivado del enfriamiento global es evidente, sobre todo para los nacidos en 1675, «el año sin verano» (uno de los dos que hubo en el siglo XVII). La altura media de los soldados de Luis XIV fue 1,617 metros.

¿Un mundo superpoblado?

Aunque Hobbes y sus contemporáneos aparentemente fueron un poco más bajos que sus abuelos, fueron mucho más numerosos. Una racha de veranos cálidos en el siglo XVII había permitido a la población humana de la mayor parte de Europa y Asia aumentar y en algunas áreas duplicarse, hasta llegar, en 1618, a los aproximadamente 150 millones de habitantes en China, 116 millones en la India y 100 millones en Europa. En algunas áreas, el número de habitantes había aumentado tan rápido que los recursos locales ya no bastaban para alimentarlos, debido a otro cruel cálculo: la población aumenta geométricamente, mientras que la producción agrícola sólo crece aritméticamente. Al igual que en el «interés compuesto», un incremento demográfico sostenido de un 1 por ciento al año durante un siglo hace que una población no sólo se duplique sino que se triplique; en tanto que un incremento de un 2 por ciento a lo largo de un siglo multiplica el crecimiento por tres. Dado que la producción de las cosechas rara vez aumentaba a este ritmo, la escasez de alimentos podía desencadenarse muy rápidamente.

A principios del siglo XVII mucha gente se dio cuenta de que su parte del mundo albergaba más bocas de las que podía alimentar, y temió las consecuencias. El valle del Bajo Yangtsé, conocido como Jiangnan, contaba con una población de unos 20 millones en 1618, equivalente a casi 1200 personas por milla cuadrada (a modo de comparación, la densidad de la población global de los actuales Países Bajos, la parte más densamente poblada de Europa en la actualidad, es de mil personas por milla cuadrada). Según Álvaro Semedo, un jesuita portugués residente por mucho tiempo en la región, escribía en la década de 1630, Jiangnan «está tan lleno de todo tipo de gente que no sólo las aldeas, sino también las ciudades pueden verse las unas desde las otras», y, en algunas zonas, «los asentamientos de población se suceden de forma continua». De hecho, reflexionaba:

Este Reino está tan sobrepoblado [eccessivamente popolato] que tras haber vivido aquí veintidós años, sigo casi tan asombrado como al principio de la multitud de gente. Ciertamente, la verdad está por encima de cualquier exageración: no sólo en las ciudades, pueblos y lugares públicos […] sino también por los caminos, normalmente hay la misma gente que en Europa te encontrarías [sólo] en alguna fiesta o festival público.

Dado que «el número de personas es infinito —concluía Semedo—, no puede haber capital suficiente para tantos, ni dinero bastante para llenar tantos bolsillos[59]».

Muchos de los contemporáneos de Semedo también consideraban a Europa «sobrepoblada». John Winthrop justificaba «la fundación de Nueva Inglaterra» en que en la propia Inglaterra han crecido tanto los habitantes que el hombre, «la más noble de las criaturas, se ha vuelto más vil que la tierra que pisa»; mientras que sir Ferdinando Gorges afirmaba en este mismo sentido que «los pacíficos tiempos de Inglaterra no pueden proveer de medios de empleo a la multitud de personas que va aumentando diariamente», y mandó colonos a asentarse en la costa de Norteamérica, principalmente para reducir la presión demográfica. Sus rivales de la Compañía de Virginia, temiendo «la sobrecarga de gente necesitada, que es la semilla o el caldo de cultivo de peligrosas insurrecciones», trató a su vez de sacar gente de Inglaterra enviándola a su nueva colonia. Estas y otras medidas obtuvieron tanto éxito que para la década de 1630, miles de personas cruzaban cada año el Atlántico, contribuyendo a la estabilidad de Inglaterra, porque las colonias «sirven de canal de desagüe para descargar su populosa nación, que, de otro modo, se acabaría desbordando y su población luchando entre sí o dispuesta a una rebelión[60]».

Todavía no se había secado la tinta de estas palabras cuando la población global empezó a contraerse drásticamente. En China, el victorioso Qing creía que en la crisis de mediados del siglo XVII «pereció más de la mitad de la población. En Sichuan, la gente lamentaba no tener ni un solo hijo». En la década de 1650, tras diez años de violencia sectaria y guerra civil en Irlanda, según uno de los ingleses victoriosos, «un hombre podía viajar cerca de cincuenta kilómetros sin ver un solo ser vivo» salvo por algunos «hombres muy ancianos con mujeres e hijos» cuya piel estaba «negra como el carbón debido a la terrible hambruna»; y una generación más tarde, otro testigo presencial inglés estimaba que más de 500 000 hombres y mujeres habían muerto «a causa de la espada, la hambruna y otras desgracias» en la década de 1640. Contemporáneos de otros lugares hacían apreciaciones similarmente sombrías. En el sur de Alemania, un testigo presencial de la guerra de los Treinta Años creía que «había habido tantas muertes como no se han conocido nunca en la historia»; mientras que un ministro luterano escribía abatido en 1639 que de los 1046 feligreses que tenía una década antes, apenas quedaba un tercio: «Sólo en los últimos cinco años, 518 de ellos han muerto debido a diversas desdichas. Yo tengo que llorar por ellos —continuaba con tristeza—, porque me he quedado muy impotente y solo. De toda mi vida, apenas quedan quince personas vivas con quienes pueda decir que haya tenido algún vínculo de amistad». Y, lo que quizá resulte más impactante de todo, en Francia, devastada entre 1648 y 1653 por la guerra, la hambruna y la enfermedad, la abadesa Angélique Arnauld de Port-Royal (a las afueras mismas de París) estimaba: «Un tercio del mundo ha muerto[61]».

Posteriores investigaciones han corroborado cada una de estas asombrosas afirmaciones. En China, «el área de tierra cultivada disminuyó en aproximadamente un tercio» durante la transición de la dinastía Ming a la Qing, mientras que «las pérdidas demográficas fueron casi las mismas». Sichuan sufrió especialmente, con aproximadamente un millón de muertos. La población de Irlanda disminuyó al menos en una quinta parte a mediados del siglo XVII. En Alemania, «aproximadamente el 40 por ciento de la población rural cayó víctima de la guerra y las epidemias [mientras que] en las ciudades, las pérdidas pueden estimarse en alrededor de un 33 por ciento» entre 1618 y 1648. Muchas aldeas de la Île-de-France sufrieron la peor crisis demográfica de todo el Antiguo Régimen entre 1648 y 1653[62]. Los datos de los censos de Polonia, Rusia y el Imperio otomano sugieren un descenso de la población a mediados del siglo XVII de al menos un tercio, en algunos casos más. Estas escalofriantes pérdidas, sin embargo, no fueron causadas sólo por la Pequeña Edad de Hielo: también fueron necesarias unas desacertadas políticas promovidas por líderes religiosos y políticos para que la crisis causada por el repentino cambio climático desembocara en una catástrofe.