Capítulo 1

Ahora todos somos vendedores

Norman Hall no debería existir. Pero helo aquí —en carne y hueso, con su pajarita— un martes por la tarde sentado en un bufete de abogados de San Francisco, explicando a dos abogadas por qué deberían utilizar unas cuantas cosas para mejorar un poco el despacho.

Con ademanes de mago, Hall empieza a sacar de la bolsa algo que parece una varita mágica de color negro. Después de dar un chasquido con las muñecas… ¡voilà!: aparece un penacho de plumas oscuras. Y no se trata de unas plumas cualesquiera, no.

«He aquí unas plumas… de avestruz… de un ejemplar macho.»

Este plumero de 21,99 dólares es el mejor del mercado, les cuenta hablando en voz baja al tiempo que sonora. Es perfecto para limpiar marcos de cuadros, persianas y cualquier mueble en cuyas grietas se acumule el polvo.

Penelope Chronis, que dirige la pequeña empresa especializada en inmigración junto con su socia y pareja Elizabeth Kreher, levanta la vista del escritorio y niega con la cabeza. No está interesada.

Hall les enseña su Cepillo de Cocina 300, un robusto cepillo para fregar de color blanco y verde.

Ya tienen uno.

Sobre el escritorio de Chronis arroja unas cuantas bayetas de microfibra y una antivaho para las ventanas del coche y los espejos del cuarto de baño.

No, gracias.

Hall tiene setenta y cinco años, las sienes plateadas y no demasiado pelo entre ellas. Luce unas gafas conservadoras y un bigote en el que las canas han ganado por fin la batalla al vello castaño oscuro después de años de lucha. Lleva unos pantalones de color marrón oscuro, una camisa a rayas finas de color azul, un jersey de cuello en pico de color marrón y una pajarita roja de cachemir. Parece un profesor pulcro y algo excéntrico. Es infatigable.

Sobre el regazo tiene una carpeta de cuero de tres anillas con aproximadamente dos decenas de páginas de fotos de productos sujetas con clips y metidas en láminas de plástico transparente. «Esto es un simple quitamanchas», les dice a Chronis y a Kreher cuando llega a la página de detergentes. «No tienen más que rociarlo en la ropa antes de meterla en la lavadora.» Las abogadas siguen imperturbables, así que Hall saca su producto estrella: unos tacos desodorantes antipolillas. «De esto vendo más que de cualquier otra cosa del catálogo —dice—. Matan las polillas y combaten el mal olor y el moho.» Sólo cuesta 7,49 dólares.

No.

Luego pasa de página y al llegar a una colección de escobillas para el inodoro y limpiadores, sonríe, hace una pausa para darle un golpe de efecto y dice: «Y éstos son mis productos románticos».

Siguen sin reaccionar.

Pero cuando llega a los estropajos de acero inoxidable, despierta en las abogadas una pizca de interés que inmediatamente desencadena el deseo. «Son maravillosos, muy poco corrientes. Son estropajos, pero muy diferentes», dice. Cada uno ofrece doscientos metros de acero inoxidable enrollado cuatro mil veces. Pueden ir directos al lavavajillas. Un paquete de tres cuesta sólo 15 dólares.

Vendido.

En seguida coge uno de sus productos más caros, una escoba de alfombra electrostática. «Tiene cuatro cepillos terminales confeccionados a base de cerdas naturales y nailon. Mientras recorre el suelo, despliega una corriente estática, de modo que puede recoger el azúcar y la sal de un suelo de madera desnudo —explica—. Es mi regalo de boda favorito.» Tras otra pausa bien calculada, añade: «¡Le da cien mil vueltas a una tostadora!».

Chronis y Kreher compran eso también.

Cuando al cabo de unos veinte minutos Hall llega a la última página del catálogo, hecho por él mismo, anota la venta de 149,96 dólares en su cuaderno de pedidos. Le da un duplicado a Chronis, diciendo: «Espero que sigamos siendo amigos cuando lo lean».

Se queda charlando unos minutos, luego recoge su carpeta y sus bolsas y se levanta para marcharse. «Muchísimas gracias por todo —dice—. Mañana mismo traeré todo.»

Norman Hall es un vendedor de Fuller Brush. Y no un vendedor cualquiera de Fuller Brush.

Él es… ¡el último!

Si no has cumplido los cuarenta años o nunca has pasado mucho tiempo en Estados Unidos, es posible que no conozcas al Fuller Brush Man. Pero si eres un estadounidense de cierta edad, sabrás que en otra época era imposible no tropezar con él. Brigadas de vendedores con sus maletines de muestrarios abarrotados de cepillos rondaban los barrios de la clase media, subían los escalones del portal y anunciaban: «Soy su hombre de Fuller Brush». Luego, ofreciendo de regalo un escurridor de verdura gratis conocido como un Handy Brush, intentaban conseguir lo que en seguida se conoció como «meter el pie en la puerta».

Todo empezó en 1903, cuando un hijo de granjero de Nueva Escocia de dieciocho años llamado Alfred Fuller llegó a Boston para iniciar su carrera profesional. Era, como él mismo admitía, «un patán de campo, feo, larguirucho, ingenuo y apenas escolarizado»1 y en seguida le echaron de sus tres primeros trabajos. Pero uno de sus hermanos le encontró un puesto de vendedor en la Somerville Brush and Mop Company, y, poco antes de cumplir veinte años, el joven Alfred encontró su vocación. «Empecé sin demasiada preparación y, que yo supiera, no tenía ninguna cualificación especial», le contó a un periodista años más tarde, «pero descubrí que era capaz de vender esos cepillos».2

Al año de ir de puerta en puerta vendiendo productos Somerville, Fuller comenzó a estar molesto en su condición de asalariado, de modo que montó un pequeño taller para fabricar cepillos por su cuenta. Por la noche inspeccionaba su minifábrica. De día recorría las calles vendiendo lo que producía. Cuando constató que necesitaba más vendedores para expandirse a nuevos territorios y añadir más productos, puso un anuncio en una publicación llamada Everybody’s Magazine. Al cabo de pocas semanas, el patán de Nueva Escocia tenía 260 nuevos vendedores, un negocio a nivel nacional y los ingredientes necesarios para convertirse en un icono cultural.

A finales de los años treinta, los vendedores de Fuller ascendían a más de cinco mil. Sólo en 1937, los vendedores de puerta en puerta de Fuller regalaron 12,5 millones de Handy Brushes. En 1948, 8.300 vendedores estadounidenses se dedicaban a vender «cepillos de limpieza y para el pelo a veinte millones de familias en Estados Unidos y Canadá», según The New Yorker. Ese mismo año, los vendedores Fuller, todos ellos comerciantes independientes que trabajaban a comisión, hicieron casi 50 millones de visitas a los hogares de Estados Unidos, un país que en aquella época tenía menos de 43 millones de hogares. A comienzos de los años sesenta, Fuller Brush era, en moneda actual, una compañía de 3.000 millones de dólares.3

Es más, el Fuller Man se convirtió en un integrante esencial de la cultura popular… con una omnipresencia equiparable a la de Lady Gaga. En la versión de dibujos animados de Walt Disney de «Los tres cerditos», que ganó un Premio de la Academia en 1933, ¿cómo intentaba entrar el lobo en las casas de los cerditos? Disfrazándose de Fuller Brush Man. ¿Cómo se ganaba provisionalmente la vida el Pato Donald? Vendiendo Fuller Brushes. En 1948, Red Skelton, que entonces era uno de los nombres más importantes de Hollywood, trabajó en The Fuller Brush Man, una comedia disparatada en la que un desventurado vendedor que está acusado de haber cometido un crimen tiene que lavar su nombre, encontrar al culpable, conquistar a la chica y, al mismo tiempo, vender unos cuantos cepillos para limpiar persianas. Dos años después, Hollywood hizo prácticamente la misma película con el mismo guión: a ésta la llamó The Fuller Brush Girl y le dio el papel protagonista a Lucille Ball, una actriz aún más importante. Con el paso del tiempo, no sólo se encontraba uno con el Fuller Brush Man en la escalinata del portal de casa, sino también en las caricaturas de The New Yorker, en los chistes que hacían los anfitriones de los programas de entrevistas de la televisión, y hasta en las letras de las canciones de Dolly Parton.

Lo que hacía un hombre Fuller era virtuoso: «La manera que tenía de abrir puertas un Fuller era considerada por los entendidos en la venta de puerta en puerta de una manera parecida a como los amantes del ballet estiman una actuación del teatro Bolshói: como pura poesía», escribía el American Heritage. «En las manos de un diestro vendedor Fuller, los cepillos se convierten no sólo en artículos domésticos, sino en herramientas especializadas que no se pueden encontrar en ninguna otra parte.»4 Sin embargo, él5 también era un virtuoso: su presencia constante en los barrios le convirtieron en un buen vecino. «Los hombres de Fuller Brush sacaban muelas, aplacaban dolores de cabeza, asistían a los partos, proporcionaban eméticos contra los venenos, evitaban suicidios, descubrían asesinos, ayudaban a organizar funerales y llevaban a los pacientes al hospital.»6

Y de repente, como cuando llamaban inesperadamente a la puerta, el Fuller Brush Man —la pura encarnación de la venta del siglo XX— prácticamente desapareció. Piense en esto: viva en el sitio que viva del mundo, ¿cuándo fue la última vez que un vendedor llamó a su puerta con un maletín-muestrario? En febrero de 2012, la Fuller Brush Company se declaró en quiebra con arreglo al capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, pero lo que más sorprendió a la gente no era tanto que Fuller se hubiera declarado insolvente, sino que aún siguiera por ahí declarando algo.

Norman Hall, sin embargo, sigue en ello. Por las mañanas, coge temprano un autobús cercano a su casa, en Rohnert Park, California, y tarda noventa minutos en llegar al centro de San Francisco. Empieza a hacer las rondas hacia las nueve y media y anda unos nueve o diez kilómetros todos los días, subiendo y bajando por las pronunciadas cuestas de esta ciudad. «Créame —me dijo uno de los días que le acompañé—, me conozco todas las zonas llanas y los mejores cuartos de baño.»

Cuando Hall empezó en los años setenta, trabajaban también en San Francisco otras varias decenas de hombres Fuller Brush. Con el tiempo, ese número se fue reduciendo, y ahora Hall es el único que queda. En la actualidad, cuando se enfrenta a un cliente nuevo y se presenta como un Fuller Man, la gente se lleva una sorpresa. «¿Bromeas?», le dicen. Una tarde, estando yo con él, Hall se presentó ante el responsable de mantenimiento, de unos cincuenta y tantos años, de una tienda de ropa. «¿De verdad? —exclamó el hombre—. ¡Mi padre fue vendedor de Fuller Brush en Oklahoma!» (Por desgracia, ese posible cliente no compró nada, pese a que Hall señaló que una mopa arrumbada en un rincón de la tienda era de Fuller.)

Al cabo de cuarenta años, Hall tiene un garaje lleno de productos Fuller, pero su relación con la empresa matriz, que está atravesando tantas dificultades, es mínima. Él trabaja por su cuenta. En los últimos años ha perdido clientes y ha visto que sus beneficios han disminuido. La gente no tiene tiempo para ocuparse de los vendedores. Ahora quieren hacer sus pedidos online. Y, además, ¿a quién le importan los cepillos? Adaptándose a la realidad, Hall ha reducido el tiempo que se dedica a perseguir clientes. Ahora sólo pasea su carpeta de anillas de cuero dos días a la semana por el distrito de compras y de negocios de San Francisco. Y cuando descarga su último cepillo de cerdas de jabalí y se quita la pajarita, sabe que no va a ser reemplazado por nadie. «No creo que la gente quiera seguir haciendo este tipo de trabajo», me dijo.

Dos meses después del anuncio de quiebra de Fuller, la Enciclopedia Británica, que saltó a la fama gracias a los vendedores de puerta en puerta, dejó de producir sus libros impresos. Un mes después, Avon —cuyas vendedoras, en otro tiempo, tocaban al timbre de las casas desde Birmingham hasta Bangkok— despidió a su consejera delegada y buscó la supervivencia en brazos de unos abogados de los que entablan demandas a grandes empresas. Estos hundimientos parecían menos asombrosos que inevitables, el último movimiento del canto del cisne que, durante muchos años, había estado anunciando la desaparición de las ventas.

Ese canto, casi siempre invocando la obra de teatro de Arthur Miller La muerte de un viajante, de 1949, dice más o menos lo siguiente: En un mundo en el que cualquiera puede encontrar cualquier cosa con tan sólo pulsar una tecla, intermediarios como los vendedores son superfluos. Éstos sólo echan a perder el engranaje del comercio y hacen las transacciones más lentas y más caras. Los clientes pueden investigar por sí mismos y obtener de sus propias redes sociales asesoramiento para la compra. Las grandes empresas pueden coordinar sus procesos de adjudicación con una programación compleja y avanzada que enfrente a los vendedores entre sí y asegure el precio más bajo. De la misma manera que los cajeros automáticos adelgazaron las filas de los cajeros humanos y los conmutadores digitales convirtieron a los operadores telefónicos en obsoletos, hoy en día las tecnologías han convertido a vendedores y vendedoras en irrelevantes. Así como cada vez nos fiamos más de las páginas web y de los teléfonos inteligentes para localizar y comprar lo que necesitamos, del mismo modo los vendedores —por no mencionar el mero hecho de vender— acabarán en el cubo de la basura de la historia.7

Norman Hall es, sin duda, el último de su especie. Y la propia Fuller Brush Company puede haber desaparecido para siempre antes de que el lector llegue a la última página de este libro. Pero deberíamos dejar de hacer más preparativos para los funerales. Todas esas notificaciones sobre la muerte de las ventas y de los que se dedican a ellas están equivocadas. Es más: si alguien escribiera algo acerca de las ventas en la segunda década del siglo XXI, sería el anuncio de un nacimiento.

El renacimiento del vendedor (y de la vendedora)

Muy oculto en el grueso informe semestral del programa de las Estadísticas de Empleo de la U.S. Bureau of Labor Statistics (OES) se esconde un dato sorprendente, y sorprendentemente significativo: uno de cada nueve estadounidenses trabaja en el campo de las ventas.

Todos los días, más de 15 millones de personas se ganan el sustento intentando convencer a otros de que hagan una compra.8 Son agentes inmobiliarios, representantes de ventas industriales y corredores de valores. Venden aviones a las aerolíneas, trenes a los ayuntamientos y automóviles a posibles conductores en más de 10.000 concesionarios de todo el país. Unos trabajan en oficinas de lujo con unas vistas espléndidas, otros en míseros cubículos decorados con historietas de Dilbert y con un horario indefinido. Pero todos ellos venden: desde contratos multimillonarios de consultoría hasta suscripciones de diez dólares a una revista, pasando por cualquier otra cosa.

Ten esto en cuenta: la economía productiva de Estados Unidos, que sigue siendo la mayor del mundo, genera bienes por un valor de casi 2 billones de dólares al año. Sin embargo, Estados Unidos tiene muchos más vendedores que obreros que trabajen en fábricas. A los estadounidenses les encanta quejarse de administraciones excesivamente «abultadas», pero el número de vendedores de este país supera a toda la mano de obra federal en más de cinco veces. El sector privado estadounidense emplea a tres veces más vendedores que los cincuenta gobiernos estatales juntos. Si los vendedores nacionales vivieran en un sólo estado, ese estado sería el quinto más grande de Estados Unidos.9

La presencia de tantos vendedores en la economía más grande del planeta resulta peculiar dados los sísmicos acontecimientos económicos de la última década: la implosión del sistema financiero global y la explosión de la conectividad universal a internet. Ciertamente, las ventas, como casi cualquier otro tipo de trabajo, se han visto afectadas por esta gran recesión. Entre 2006 y 2010 han desaparecido en Estados Unidos aproximadamente 1,1 millones de trabajos relacionados con las ventas. Sin embargo, incluso después de la mayor reducción de estos puestos en el último medio siglo, las ventas siguen siendo la segunda categoría ocupacional más grande (detrás de los oficinistas y los administrativos) dentro de la mano de obra estadounidense, como llevan siéndolo desde hace décadas. Es más, la Bureau of Labor Statistics tiene previsto que Estados Unidos, para el año 2020, sume casi 2 millones de nuevos trabajos relacionados con las ventas. Asimismo, internet no ha tenido sobre las ventas ni mucho menos el efecto que tantos pronosticaron. Entre 2000 y hoy, el período en el que la banda ancha, los smartphones y el comercio electrónico ascendieron para sustituir a los vendedores y suprimir la necesidad de vender, el número total de trabajos relacionados con la venta aumentó y la proporción de la mano de obra estadounidense en ventas sigue siendo exactamente la misma: de 1 a 9.10

Lo que vale para Estados Unidos tiene la misma validez para el resto del mundo. Por ejemplo, en Canadá, «el sector de ventas y servicios» —una categoría más amplia que en Estados Unidos— supone algo más del 25 por ciento de la mano de obra canadiense. Los datos del censo de la Australian Bureau of Statistics muestran que aproximadamente el 10 por ciento de la mano de obra australiana se inscribe en el apartado de «vendedores». En el Reino Unido, que también utiliza otro conjunto de categorías ocupacionales, sumando los trabajos que implican ventas (como, por ejemplo, «gestores de ventas y desarrollo comercial» y «vendedores o asesores de vehículos y repuestos», etc.), se obtiene un total de unos 3 millones de trabajadores, siendo la mano de obra total de más o menos 30 millones, con lo que, una vez más, la proporción aproximada es de 1 a 10. En toda la Unión Europea, la cifra es ligeramente superior.11 Con arreglo a los datos disponibles más recientes y a los cálculos de los funcionarios de Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea, aproximadamente el 13 por ciento de la mano de obra de la zona, de más de 200 millones de personas, trabaja en ventas.12

Por otra parte, Japón dio empleo a casi 8,6 millones de «vendedores» en 2010, el último año del que se tienen datos disponibles. Siendo la mano de obra total de casi 63 millones de personas, esto significa que más de 1 de cada 8 trabajadores, en la tercera economía más grande del mundo, se dedica a la venta.13 En cuanto a la India y a China, países más grandes pero con mercados menos desarrollados, los datos son más difíciles de concretar. Posiblemente, la proporción de vendedores sea menor en comparación con Norteamérica, Europa y Japón, en parte porque en esos países todavía hay mucha gente que trabaja en la agricultura.14 Pero dado que la India y China se están enriqueciendo, y a la clase media están accediendo cientos de millones más, la necesidad de vendedores inevitablemente aumentará. Por citar un solo ejemplo, McKinsey & Company prevé que la creciente industria farmacéutica triplicará su cuadro de representantes de los medicamentos hasta llegar a los 300 000 empleados en 2020.15

Vistos en conjunto, estos datos muestran que, más que perder relevancia y volumen, las ventas siguen siendo una parte incondicional de los mercados laborales de todo el mundo. Pese a que las economías avanzadas se han transformado —desde los bienes duraderos y los trabajos pesados hasta los servicios especializados y el pensamiento conceptual—, la necesidad de vendedores no ha disminuido.

Pero esto es sólo el comienzo de la historia.

El aumento de la «venta sin vender»

Los hombres y las mujeres que hacen funcionar las agencias estadísticas del mundo figuran entre los héroes desconocidos de la economía moderna. Todos los días reúnen montones de datos a los que someten al escrutinio y al análisis para transformarlos en informes que nos ayuden a los demás a comprender lo que está pasando en nuestras industrias, en nuestros mercados de trabajo y en nuestras vidas. Sin embargo, estos funcionarios públicos también están limitados… por los presupuestos, por la política y, sobre todo, por las preguntas que hacen.

Si te sorprende la idea de que uno de cada nueve trabajadores estadounidenses venda para ganarse la vida, yo me pregunto si esa idea enmascara una verdad aún más intrigante. Por ejemplo, yo no soy un «vendedor» en el sentido categórico de la palabra. Sin embargo, como he dicho en la introducción, cuando me senté a desmenuzar mis propios días laborales, descubrí que paso una parte considerable de ellos vendiendo en un sentido más amplio: persuadiendo, influyendo y convenciendo a otros. Y yo no soy especial. Los médicos venden remedios a los pacientes. Los abogados venden veredictos al jurado. Los profesores venden a los alumnos el valor de prestar atención en clase. Los empresarios solicitan la ayuda de los financiadores, los escritores se camelan a los editores, y los entrenadores engatusan a los jugadores. Cualquiera que sea nuestra profesión, hacemos presentaciones ante nuestros colegas y soltamos el rollo publicitario a los clientes nuevos. Intentamos convencer a nuestro jefe para que saque unos pocos dólares del presupuesto o al departamento de recursos humanos para que añada más días de vacaciones.

Sin embargo, ninguna de estas actividades aparece en los cuadros de datos.

Lo mismo cabe decir de lo que pasa al otro lado de la frontera, más difusa, entre trabajo y vida. La mayoría de nosotros dedicamos ahora parte del tiempo libre a vender: ya sean productos artesanales en Etsy, causas sinceras en DonorsChoose o proyectos disparatados en Kickstarter. Y en una medida asombrosa y con una energía apabullante, ahora nos conectamos para vendernos a nosotros mismos: en las páginas de Facebook, en las cuentas de Twitter y en los perfiles de Match.com. (Recuerde que ninguna de las seis entidades que acabo de mencionar existía hace diez años.)

El punto de vista convencional de la conducta económica es que las dos actividades más importantes son la producción y el consumo. Pero hoy mucho de lo que hacemos también implica convencer. Esto significa que intentamos convencer a otros para que se desprendan de sus recursos —ya sea algo tangible como dinero en efectivo o algo intangible como el esfuerzo o la atención—, de modo que los dos obtengamos lo que queremos. El problema es que no existen datos que confirmen o rebatan esta sospecha, pues aborda cuestiones que no plantea ninguna agencia estadística (ninguna de ellas hace ese tipo de preguntas).

De modo que me propongo llenar ese vacío. Trabajando con Qualtrics, una empresa de investigación y análisis de datos que está creciendo rápidamente, encargué la realización de una encuesta para intentar descubrir cuánto tiempo y energía dedica la gente a convencer a otros, incluyendo lo que podemos considerar la venta sin vender: una venta que no implique que alguien tenga que hacer una compra.

Este estudio, realizado a través de la encuesta «¿Qué hace usted en el trabajo?», fue un examen exhaustivo. Utilizando algunas herramientas de investigación sofisticadas, logramos reunir datos de 9.057 encuestados de todo el mundo. Los técnicos en estadísticas de Qualtrics revisaron las respuestas, sin tener en cuenta las no válidas o incompletas, y evaluaron el tamaño y la composición de la muestra para ver hasta qué punto representaba a la población. Como el número de encuestados no estadounidenses resultó no ser lo bastante elevado como para sacar conclusiones estadísticamente fundadas, he limitado gran parte del análisis a una muestra ajustada de más de 7.000 trabajadores adultos a tiempo completo de Estados Unidos. Los resultados tienen una validez estadística similar a la de las encuestas llevadas a cabo por las empresas que estudian la opinión de la mayoría durante los períodos electorales. (Por ejemplo, las de rastreo de Gallup suelen muestrear a unos 1.000 encuestados.)16

Los dos principales resultados obtenidos son los siguientes:

1 En la actualidad la gente pasa aproximadamente un 40 por ciento de su tiempo en el trabajo dedicada a ventas sin vender: persuadiendo, influyendo y convenciendo a otros sin que nadie tenga que hacer una compra. En una serie de profesiones dedicamos veinticuatro minutos por hora a convencer a otros.

2 La gente considera este aspecto de su trabajo crucial para su éxito profesional, aunque excedan esa considerable cantidad de tiempo que le dedican.17

Veamos algunos detalles de nuestros descubrimientos.

Empecé por pedir a los encuestados que pensaran en sus dos últimas semanas de trabajo y en qué habían hecho la mayor parte del tiempo. Gran sorpresa: leer y responder a correos electrónicos encabezaba la lista, seguido de conversaciones cara a cara y asistencia a reuniones.

Luego les pedimos que pensaran un poco más en profundidad en el contenido real de esas experiencias. Les presenté una serie de opciones y les pregunté: «Independientemente de que utilizara el correo electrónico, el teléfono o las conversaciones cara a cara, ¿cuánto tiempo dedicó a cada una de estas actividades: procesar información, vender un producto o un servicio u otras actividades?» Los encuestados respondieron que pasaban la mayor parte del tiempo «procesando información». Pero a continuación figuraban tres actividades que constituían el núcleo de «la venta sin vender». Casi el 37 por ciento de los encuestados manifestó dedicar una parte significativa de tiempo a «enseñar, a motivar o a instruir a otros». El 39 por ciento dijo lo mismo acerca de «servir a los clientes». Y cerca del 70 por ciento afirmó que pasaba al menos parte de su tiempo «persuadiendo o convenciendo a otros». Es más, la venta sin vender resultó ser mucho más frecuente que las ventas en el sentido tradicional. Al preguntarles cuánto tiempo pasaban «vendiendo un producto o un servicio», la mitad de los encuestados respondió que «nada de tiempo».

La encuesta también contenía otra pregunta destinada a sondear si se obtenía una información similar para confirmar la validez de la consulta anterior. Con ella se obtuvo un margen de 0, en una escala del 0 al 100, que se podía desplazar hacia la derecha para indicar el porcentaje. La pregunta era: «¿Qué porcentaje de tu trabajo implica convencer o persuadir a la gente para que renuncien a algo que valoran a cambio de algo que tú tienes?» La respuesta media entre todos los encuestados: 41 por ciento. Es interesante cómo se obtuvo esta media. Un nutrido grupo de encuestados arrojaron cifras de entre el 15 y el 20 por ciento, mientras que un grupo menor, aunque significativo, se situó entre el 70 y el 80 por ciento. Dicho de otro modo, mucha gente pasa una buena cantidad de su tiempo tratando de convencer a otros, pero para algunos ése es el fundamento de su trabajo. La mayoría de nosotros somos vendedores; algunos somos supervendedores.

De igual importancia es el hecho de que casi todo el mundo consideraba este aspecto de su trabajo como uno de los elementos más decisivos de su éxito profesional. Por ejemplo, los encuestados pasaban la mayor parte del tiempo «procesando información». Sin embargo, cuando enumeraban las tareas más importantes para hacer bien su trabajo, priorizaban «servir a los clientes» y «enseñar, formar y orientar a otros». Además, aunque la mayoría situaba «vender ideas» relativamente abajo en la distribución de su tiempo, más de la mitad de los encuestados manifestaron que esta actividad era importante para su éxito.

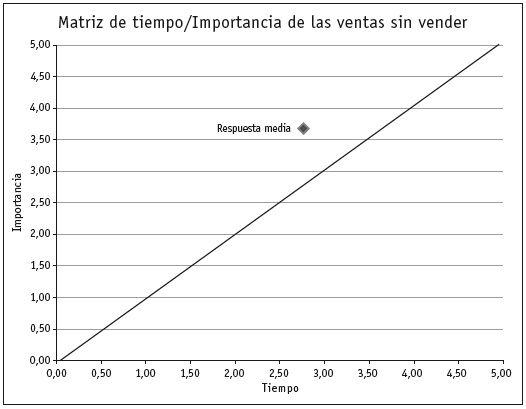

El gráfico de esta página ayuda a comprender la impresionante interacción entre lo que la gente considera valioso y lo que hacen en realidad. En el eje vertical hay un índice ponderado, basado en las respuestas de la encuesta, que muestra el nivel de importancia atribuido a las tareas de venta sin vender. En el eje horizontal hay un índice, también basado en las respuestas de la encuesta, que muestra el tiempo que la gente destina realmente a esas tareas. Si dividimos el gráfico en diagonal hay una línea que indica una correspondencia perfecta entre el tiempo invertido y la importancia. Cualquier actividad representada por debajo de esa línea indica que la gente destina un tiempo a algo relativamente poco importante y que probablemente deberían dedicarle menos tiempo. Si se encuentra por encima de esa línea, indica que la actividad es tan crucial que seguramente deberían dedicarle aún más tiempo.

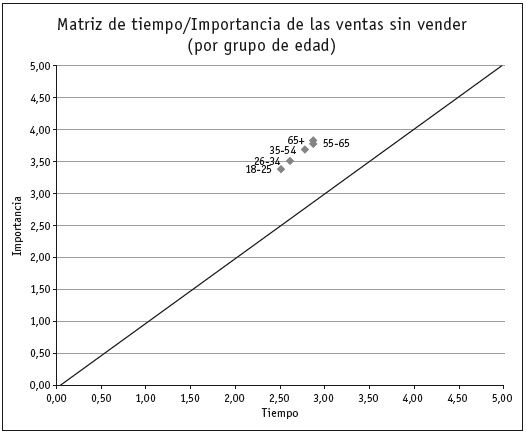

Observa la situación de la venta sin vender en el gráfico de la página 40. Ocupa un lugar bastante alto en el tiempo invertido, pero aún más en importancia. Además, tal y como demuestra el gráfico de esta página, que divide las respuestas de los encuestados por grupos de edad, cuanto mayor es una persona, y seguramente más experiencia tiene, más cree que convencer a otros ocupa su jornada y determina su éxito.

La encuesta «¿Qué hace usted en el trabajo?» ofrece un retrato detallado de los trabajadores del siglo XXI en la mayor economía del mundo. Los datos de que disponemos muestran que 1 de cada 9 estadounidenses se dedica a las ventas. Pero los nuevos datos revelan algo más sorprendente: los 8 restantes también. Ellos también pasan el tiempo tratando de convencer a otros y su medio de subsistencia depende de su capacidad de hacerlo bien.

Ya sea venta en su forma tradicional o su variante de venta sin vender, todos somos vendedores.

Sin casi darnos cuenta, cada uno de nosotros hace lo mismo que ha hecho Norman Hall durante casi cincuenta años y lo que sus predecesores Fuller hicieron durante más de medio siglo antes que él. El vendedor no ha muerto. El vendedor está vivo. Porque nosotros somos el vendedor.

Y esto plantea una cuestión: ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo hemos acabado tantos en el negocio de convencer a los demás?