Soy bastante cabalístico e incluso, diría yo, maniático de las fechas y de los números porque estoy convencido de que las cosas no suceden normalmente por casualidad. Siempre, cuando miro el calendario, relaciono la fecha con los acontecimientos históricos y con lo que hago en ese día concreto. Hoy es uno de esos días. Mientras comienzo a escribir estos recuerdos sobre lo que ha sido mi historia relacionada con la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, recuerdo que el 16 de febrero de 1988 tomé posesión como magistrado juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y hoy mismo, 16 de febrero de 2016, he defendido en San José de Costa Rica —en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante sus cinco últimos presidentes y sus magistrados y frente a más de ciento cincuenta personas— la importancia de la jurisdicción universal como elemento integrador que nos vincula a los diferentes sistemas jurídicos para, apoyándonos en los principios y resoluciones con los que tribunales como la CIDH han hecho y hacen que este mundo sea un poco más justo, conseguir que la impunidad no sea la regla y la espada de Damocles que pende sobre tantos millones de víctimas en todo el mundo.

Durante veinte años he aplicado abierta y decididamente este principio, primero desde el Juzgado y después, en conjunción con el derecho penal internacional, como miembro de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y también de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia; como presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, con el auspicio de la Unesco; como abogado apoyando o propiciando el planteamiento de acciones penales por crímenes internacionales; como presidente de la fundación que lleva mi nombre, ante el Comité de Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas o promoviendo la formulación y consolidación de los nuevos principios de la jurisdicción universal en el mundo; y, como activista de los derechos humanos, a través de artículos, libros, iniciativas solidarias y de apoyo a las víctimas en procesos de paz. Por tanto, puedo decir que he dedicado gran parte de mi vida —y lo voy a seguir haciendo— a defender la consolidación de este principio que comporta la defensa sin restricciones de las víctimas con carácter universal, con independencia de su nacionalidad, del lugar donde se hayan cometido los crímenes o de la nacionalidad de los responsables, siempre que se trate de crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y aquellos otros que se recogen en los convenios internacionales.

Sin lugar a dudas y teniendo en cuenta que la interpretación de este principio y de las normas que lo regulan me llevó en su momento al reconocimiento internacional y también, años después, en 2010, a la suspensión de mis funciones como juez, debo reconocer que me siento orgulloso del camino recorrido. Aunque el coste profesional ha sido alto, no tiene comparación con la satisfacción del abrazo recibido de la víctima, del profesional que con dedicación se esfuerza en igual sentido, o del joven que reconoce con emoción que estudió Derecho y comenzó a recorrer la senda en defensa de los derechos humanos siguiendo la estela marcada por mí. Alguien podrá decir que esto es soberbia y, sin titubear, le respondo que no: es una humilde victoria de los más débiles sobre los que siempre ganan, sobre los que desde el poder se corrompen y matan o hacen desaparecer a los ciudadanos y sobre los que los justifican o dictan leyes que impiden la persecución de estos crímenes, anteponiendo intereses económicos o políticos e instaurando leyes como la que en 2014 aprobó el Partido Popular, más atento a la corrupción y en su momento a la guerra de Irak, aun con cientos de miles de víctimas en su conciencia, que a la defensa de quienes lo necesitan.

La doctrina

Frente a los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, las víctimas son universales y, por tanto, la persecución de estos crímenes también lo es. Ahí se encuentra la esencia de la jurisdicción universal. Para mí y para todos los jueces que han creído en este principio, la jurisdicción universal es un instrumento imprescindible tanto para la lucha contra la impunidad como para la defensa y reparación de las víctimas. En ocasiones puede parecer un principio difícil de comprender, pero su capacidad para romper las fronteras de la impunidad que los Estados suelen levantar con el fin de proteger a sus propios genocidas y delincuentes se ha presentado muy eficaz en las últimas décadas y, por ello, bien merece la pena reivindicar su valor y propugnar su aplicación; más ahora, si cabe, cuando muchos procuran celebrar su defunción. La jurisdicción universal me permitió emitir una orden de detención contra el exdictador chileno Augusto Pinochet y facultó a la Audiencia Nacional para condenar al militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. También fue la herramienta con la que luchamos contra piratas, narcotraficantes, terroristas y señores de la guerra. Es, sin lugar a dudas, la pieza del rompecabezas que cierra el círculo de la impunidad y que hace que este mundo sea más pequeño para los mayores criminales.

La jurisdicción, en términos generales, no es más que la facultad de los jueces y magistrados para juzgar y ejecutar lo juzgado en causas para las que sean competentes. Esta competencia viene definida por una serie de ideas fundamentales sobre las cuales se armará la legislación de todo país: son los llamados principios de jurisdicción. El primero de ellos, el de territorialidad, deriva de la concepción más clásica de la soberanía de un Estado: los jueces de un país tienen el derecho y la obligación de aplicar la ley ante los delitos que se cometan dentro de su territorio. Parece el más lógico y evidente de todos los principios. Pero a esta aproximación se le añaden otras: la aplicación extraterritorial de la ley penal, es decir, llevar la ley de una nación más allá de sus propias fronteras. Es así que, en ciertas circunstancias, un Estado podrá perseguir delitos cometidos en el extranjero si el investigado es, en nuestro caso, español (segundo principio, de personalidad activa) o incluso si entre las víctimas se encuentra algún compatriota (tercer principio, de personalidad pasiva). Pero los Estados también desarrollaron un cuarto principio, el de «legítimo interés del Estado», que se ocupa de aquellos casos en los cuales la víctima es el Estado en sí mismo, por ejemplo, cuando alguien atenta contra la seguridad nacional, falsifica su moneda o la firma de sus ministros, o ataca a sus máximos representantes. En todos estos principios hay algún punto de conexión con el tribunal que juzga: la tierra, el pasaporte o los intereses estatales.

No obstante, el círculo de la impunidad no queda cerrado con ese elenco de principios. ¿Qué pasaría con los casos en que se cometen gravísimas atrocidades y el propio Estado no tiene interés en juzgarlos? Cuando ningún punto de conexión parece despertar el interés de los magistrados del país en que se cometieron los delitos, contra o con responsabilidad de sus compatriotas o en ataque directo a sus intereses estatales más fundamentales, ¿qué les queda entonces a las víctimas? La respuesta es la jurisdicción universal.

La jurisdicción universal es, en esencia, el principio por el que jueces y magistrados de cualquier parte de la Tierra tienen el derecho y la obligación de investigar y en su caso juzgar delitos internacionales cometidos sin necesidad de probar la existencia de ningún punto de conexión. Este criterio de jurisdicción que muchos suelen tachar de exótico no es ninguna invención mía ni del resto de los jueces de la Audiencia Nacional española que lo han aplicado. Se trata, por el contrario, de una realidad que hunde sus raíces en el derecho internacional y en la historia del ser humano. Empezó siendo una solución para tribunales de todo el mundo que compartían el compromiso de luchar contra la piratería. Y es que los orígenes de la jurisdicción universal pueden trasladarnos por lo menos hasta el siglo XVII, cuando criminales de alta mar abordaban, robaban y secuestraban barcos de cualquier pabellón en aguas internacionales. Con esa idea de que actuaban en tierra de nadie, los juristas llegaron a la conclusión de que todos los Estados podrían ser competentes.

La jurisdicción universal no quedó ahí, paralizada en la historia y sin experimentar una evolución. Más bien todo lo contrario. Ha demostrado ser un instrumento extremadamente flexible, ya que fue capaz de desplegar sus efectos de persecución universal para nuevos delitos. Así, cuando en el siglo XIX el comercio de esclavos terminó siendo una práctica rechazada por todos los Estados, al menos formalmente, este tráfico acabó por encontrar su equivalente en la piratería y con ello cayó bajo el ámbito de la jurisdicción universal. A principios del siglo XX cristalizó todo un elenco de reglas que exigían que la guerra, que siempre es inhumana, lo fuese un poco menos. Es el derecho de guerra (ius in bellum), cuyas infracciones son los crímenes de guerra. También son perseguibles universalmente. Asimismo, ya en las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907, en el Tratado de Versalles de 1919 o en el de Sevrès de 1920, se intuyen referencias a crímenes que se incluirán en el radio de acción de este principio (delitos contra la humanidad o genocidio).

La devastación de la Segunda Guerra Mundial azotó la conciencia de toda la humanidad y permitió ver que una de las vías para defendernos de nosotros mismos es el propio derecho. La consolidación de conceptos hasta entonces abstractos como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad encontraron cabida en un recién inaugurado derecho penal internacional a raíz de los célebres Juicios de Núremberg y Tokio. En la década de 1950 parecía que las teorías de derecho penal internacional habían llegado a su cénit al haber establecido el núcleo duro de los delitos internacionales: el genocidio, la lesa humanidad y los crímenes de guerra. Pero no era así. En efecto, hubo una nueva oleada que permitió ampliar la lista de graves ofensas a los derechos humanos y a los intereses internacionales. Fue principalmente en los años setenta y ochenta del siglo pasado, cuando proliferaron convenciones internacionales que promovían la persecución de la tortura, las desapariciones forzadas, el apartheid, el narcotráfico, la corrupción y otros delitos. Si algo ha demostrado el derecho penal internacional es, precisamente, su vocación de progresar extendiendo su facultad para luchar contra la impunidad.

Sin embargo, ese desarrollo teórico no parecía venir acompañado de la persecución práctica a través de la jurisdicción universal. La persecución universal resultaba ser una consecuencia natural de la consideración de ciertas acciones como delitos internacionales, pero solo se puso en marcha en contadas ocasiones. Algunos casos de investigación y enjuiciamiento de responsables de crímenes de guerra después de la Primera y Segunda Guerra Mundial o el proceso contra el líder Adolf Eichmann en Israel son pruebas testimoniales de su uso aislado. Mientras tanto, la provisión que facultaba a todo juez del mundo a perseguir las barbaries cometidas a un lado y otro del océano permanecía dormida en polvorientos códigos de leyes por su desuso. Es probablemente una verdad aceptada por un amplio sector de la doctrina y la práctica jurídica que el caso Pinochet hizo despertar a la jurisdicción universal, reivindicándola y animando a otros operadores jurídicos del mundo a activarla. Así sucedió en Bélgica, Argentina, Senegal o Sudáfrica, por ejemplo. De pronto, dictadores y grandes criminales de todo el planeta comenzaron a preocuparse de adónde viajaban, en dónde hacían escala, en qué cuenta depositaban el dinero fruto de la corrupción y del abuso y estrangulamiento de la población a la que debían proteger en lugar de reprimir. El mundo vivió una euforia de justicia, paz y defensa de las víctimas. Fueron los años dorados de la jurisdicción universal que, lejos de morir, prolifera en otras latitudes y que cuenta con el músculo del mundo académico, los activistas, los jueces y los magistrados; todos ellos, valientes y comprometidos con su deber: hacer justicia. Si mi nombre aparece en los anales de la historia de la jurisdicción universal, no es mérito mío, sino de las víctimas que llamaron a la puerta de mi juzgado central de instrucción, de los abogados que señalaron los artículos de la ley que me permitían activarla y del sentido del deber y la justicia que siempre me ha acompañado.

La historia de la jurisdicción universal en España se puede contar a través de sus propios casos y de aquellos que, sedientos de justicia, nunca cesaron de luchar por ella.

Los comienzos. El Achille Lauro

Mi aproximación a la aplicación del principio de jurisdicción universal comenzó en 1992, cuando inicié la investigación del caso Achille Lauro y la presunta implicación en este del traficante de armas Monzer Al Kassar. Los terroristas secuestraron el buque italiano Achille Lauro el 7 de octubre de 1985 tras reducir al capitán en el puente de mando y obligarle a seguir sus órdenes. En el barco viajaban 673 pasajeros, 119 tripulantes y 194 auxiliares, que fueron concentrados en los salones del transatlántico. El grupo amenazó con matar uno por uno a los pasajeros si Israel no excarcelaba a cincuenta prisioneros palestinos. Durante el secuestro, el comando asesinó al estadounidense de origen judío Leon Klinghoffer, un paralítico que fue ametrallado y arrojado al mar con su silla de ruedas.

La tramitación de este caso fue muy dificultosa porque se movieron en él demasiados elementos oscuros que lo convirtieron en un fracaso, cuando existían motivos fundados para que, visto en su conjunto tal como yo lo armé y hasta que la Sala lo desmembró, hubiera concluido en una condena. Sin embargo, como ya he relatado en un capítulo previo, no fue así.

El auto de procesamiento que dicté contra Al Kassar era diáfano sobre la presunta relación de este traficante de armas sirio con el Frente de Liberación de Palestina (FLP), el grupo terrorista liderado por Abu Abbas. A través de una cuenta compartida con este último en Marbella en el entonces Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Al Kassar le suministró 237.000 dólares (unos 144.000 euros). Además, no solo cobijó en su casa marbellí tanto a Abu Abbas como al militante Zaki Helou, sino que también pagó los gastos del alojamiento del comando que debía asesinar a Joseph Elias Awad, un alto responsable de los servicios secretos de Líbano y confidente del Mosad, el servicio secreto israelí.

Al Kassar facilitó supuestamente la pistola para la acción, una Sig-Sauer, y así se lo imputé en la instrucción. En la madrugada del 3 de noviembre de 1984, Awad fue herido de gravedad por un disparo en el cuello en el paseo de la Castellana de Madrid. El autor material, el palestino Kamal Abdul Gawad Ghazoul, fue detenido minutos después del atentado. Una prueba de que no fue una acción de incontrolados o espontáneos es que, tras fracasar el asesinato de Awad —quedó con una parálisis total—, Abu Abbas envió a Madrid a otro terrorista, Yousef Ahmed Saad, en noviembre de 1984, con el fin de rematarlo. Saad fue detenido en los apartamentos que compartía con Gawad Ghazoul antes de ejecutar sus planes. El autor material del atentado recibió, al parecer, dinero de Al Kassar, quien habría facilitado los fusiles Kalashnikov con los que Abu Abbas secuestró el buque italiano Achille Lauro.

El traficante sirio utilizaba un pasaporte de Argentina que le fue concedido por decisión del presidente Carlos Menem, con la intervención de dos sucesivos ministros del Interior de ese país, Julio Mera Figueroa y José Luis Manzano. Un juez argentino pidió la extradición con el objetivo de que Al Kassar pudiera ser juzgado por utilizar documentos falsos para conseguir la nacionalidad. La Audiencia Nacional española accedió en febrero de 1993, pero la extradición quedó pospuesta hasta que este último cumpliera sus responsabilidades en España, procesado por su presunta relación con el secuestro del Achille Lauro. Según la demanda de extradición, Al Kassar logró la nacionalidad por naturalización mediante certificados falsos de residencia en los que constaba que llevaba viviendo dos años en la ciudad de Mendoza, cuando en realidad solo había hecho viajes esporádicos a Argentina. Con la carta de ciudadanía, consiguió que las autoridades le expidieran documentos argentinos.

En la vista de extradición, la defensa de Al Kassar se opuso a ella aduciendo que la concesión de la nacionalidad fue una decisión graciable y política por orden expresa del presidente argentino, con quien el acusado, según el tribunal, tenía alguna relación personal. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento explicando que, si la concesión de la nacionalidad hubiera sido un acto político graciable, «no hubieran sido necesarias toda la serie de actuaciones y declaraciones falsas relativas a su residencia en Argentina».

Que yo estaba en el punto de mira de Al Kassar era evidente. La policía me comunicó, en febrero de 1993, que sospechaba que me habían seguido detectives de una agencia perteneciente a un conocido ultraderechista condenado por la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, perpetrada en 1977. Lo habían descubierto después de que se obtuviera en Italia un testimonio que podría ser decisivo sobre la relación de Monzer Al Kassar con el suministro de armas y financiación para el secuestro del crucero italiano.

Según otra hipótesis, eran dos las agencias que me vigilaban, pues existían indicios sobre la participación de otra agencia de detectives vinculada a un exmiembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Posiblemente, me informaron, una de estas vigilancias había sido encargada por el clan de amistades de uno de los más conocidos procesados en el narcotráfico gallego.

En septiembre de 1994, cuando yo ya había vuelto al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el fiscal pidió en las conclusiones provisionales una pena de veintinueve años de cárcel para Al Kassar por financiar y facilitar las armas al comando palestino para el secuestro del Achille Lauro y como presunto autor de un delito de piratería con resultado de muerte y lesiones.

El juicio comenzó el 9 de enero de 1995 y el traficante, tras negar todas las imputaciones, convirtió su juicio en una cortina de acusaciones de «chantaje» en las que me mencionó, aunque por persona interpuesta, y dijo que dos supuestos intermediarios míos le habían pedido cien millones de dólares (unos 165 millones de euros) para obtener su libertad. Aparte de las barbaridades, lo cierto es que consiguió su objetivo y fue absuelto de todos los cargos.

Previamente, el Tribunal Supremo había confirmado la competencia de la Audiencia Nacional, de acuerdo con el artículo 23.4.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el principio de jurisdicción universal por presunto delito de piratería. Era la primera vez en la que se aplicaba expresamente este precepto. A pesar de esa declaración de competencia para investigar el asesinato frustrado de Elias Awad, que se imputaba también a Monzer Al Kassar, conjuntamente con el Achille Lauro y los demás delitos conexos, el magistrado Francisco Castro Meije —presidente de la Sección Tercera de lo Penal— había desmembrado la causa y la había dispersado, de modo que cada uno de los hechos quedaba aislado y ajeno a los otros, cuando la realidad era bien distinta. El magistrado de la Audiencia Nacional Ventura Pérez Mariño denunció el 31 de marzo de 1995 a dos de los magistrados por presuntas irregularidades cometidas antes del juicio. Los denunciados fueron Castro Meije y el magistrado ponente de la sentencia, Fernando García Nicolás.

Según el denunciante, ambos magistrados no se dieron por enterados de la decisión del Supremo e iniciaron el juicio oral de Al Kassar sin tener en cuenta este otro caso. Pérez Mariño puso estos hechos en conocimiento del presidente de la Sala de lo Penal, Siro García Pérez, que abrió una información para determinar si procedían responsabilidades.

Beirut, año 2000

Después del juicio, apenas vi en un par de ocasiones a Monzer Al Kassar en los pasillos de la Audiencia Nacional. En una ocasión pidió verme para explicarme que él no había tenido nada que ver con la persecución de la que se me había hecho objeto, y que habían sido ciertas personas que se aprovecharon de él, induciéndole a atacarme en el juicio, pero que todo era falso. Le contesté que no era necesario que me contara aquello, y que si era cierta la manipulación y la coacción por parte de otras personas, debía denunciarlas. Recuerdo que me dijo enigmáticamente que no podía hacerlo en ese momento porque tenían mucho poder y su familia corría peligro. Allí quedó nuestra conversación y nunca volvimos a hablar, aunque coincidimos un par de veces más.

Unos años después, un encuentro fortuito me amargó la Nochevieja de 2000. Había viajado con mi familia y unos amigos a conocer Líbano y, al inicio de la cena de fin de año en el hotel, me di cuenta de que detrás de mí, en la mesa de al lado, estaba… Monzer Al Kassar con toda su familia. No es que sintiera miedo por la proximidad del personaje a su tierra, pero me sentía incómodo porque, si me veía, con toda seguridad me abordaría. Por otra parte, no sabía qué tipo de contactos podía tener en ese país. No se me olvidaba que Elias Awad era libanés. Para evitar complicaciones a mis acompañantes, me fui al bar del hotel y allí me tomé las doce uvas solo, a la espera de que se marchara y así poder volver otra vez con mi familia a celebrar el Año Nuevo. Fue la última vez que lo vi hasta que, en junio de 2007 y a petición de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), fue detenido nuevamente en el aeropuerto de Barajas (Madrid), como en 1992, pero ahora acusado de conspiración contra militares estadounidenses y abastecimiento de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La directora de la DEA, Karen Tandy, y el fiscal de Nueva York, Michael García, lo presentaron en esa ciudad como una importante operación policial propia. Estados Unidos pidió su extradición. Estoy convencido de que en esta detención influyó que, en el juicio por el Achille Lauro, el tribunal hizo identificarse a un agente encubierto de la DEA y no se tomaron en cuenta las pruebas que aportó. Pienso que esperaron para desquitarse en cuanto llegase el momento propicio. Y este se presentó al detener a Al Kassar.

El 4 de octubre de 2007 se celebró la vista de extradición, con la confusión que provocó que hubiera sido preparada en una operación de delito provocado por la DEA —algo que está prohibido en el ordenamiento jurídico español— y que miembros de la policía española apoyaran al traficante sirio en sus pretensiones e incluso le alertaran de que le estaban siguiendo y de que le tendían una trampa.

La Audiencia Nacional acordó el 27 de octubre, por dos votos a favor y uno en contra, la extradición de Al Kassar a Estados Unidos. Su entrega se condicionó a que, previamente y por vía diplomática, se garantizara que no sería condenado a la pena de muerte en aquel país y que si la condena era de cadena perpetua, la misma no sería «indefectiblemente de por vida». El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el 13 de diciembre la decisión de la Sección Cuarta de este tribunal de extraditarle para ser juzgado por suministrar presuntamente armas a las FARC.

Finalmente, el 6 de junio de 2008 el Consejo de Ministros acordó acceder a su entrega a Estados Unidos, donde fue condenado en febrero de 2009 a treinta años de cárcel que actualmente cumple en la prisión de Terre Haute, Indiana.

De los múltiples casos en los que he participado, ninguno ha sido tan sucio como este. Todo lo que lo rodeó fue oscuro. Desde el personaje principal hasta el conjunto de individuos que siguieron sus órdenes o incluso se aprovecharon de él. Pasando por el esperpéntico episodio del tráfico de influencias; la interesada relación con el presidente argentino Menem, o la compra de torpedos con cabeza nuclear para el Gobierno argentino de la época, según la información clasificada a la que tuve acceso; los vínculos de Al Kassar con las estructuras políticas y policiales del Ministerio del Interior; el conjunto de abogados que lo rodeó en aquel momento; las interferencias de los servicios de inteligencia; la protección del general sirio Alí Duva; los vínculos entre organizaciones árabes de distinto signo; los favores judiciales que hicieron que el caso, incluso en el tema de las armas, los documentos falsos y los vehículos trucados, quedara perdido en algún archivo de los juzgados de Marbella. En lo personal, la acción coordinada contra mí fue muy intensa, y aunque no triunfó, sí evidenció por dónde iban a ir todos los ataques orquestados reiteradamente, con mayor o menor intensidad, desde diferentes ángulos.

Chile (1973-1988) y Argentina (1976-1983)

En los años setenta y ochenta, la Justicia calló en Chile y Argentina, como lo haría en otros países de la región y lo sigue haciendo en otros en nuestros días. La lucha contra la impunidad siempre se está renovando. En aquellos años de acero, de persecuciones y negación de la libertad y de la vida, hubo un puñado de víctimas que dieron la cara y que pelearon con todas sus fuerzas porque el olvido no fuera la regla que gobernara nuestras mentes. Esa insistencia hizo mella en el corazón de la Justicia de varios países. En particular, la hizo en España.

Recuerdo al escribir este texto dos libros: Cóndor, de João Pina y cuyo epílogo escribí en 2014, y Operación Cóndor, 40 años después, de Estela Caloni y dirigido por mí y publicado en 2015. En ambos ponía de manifiesto que el terrorismo de Estado se instaló en Latinoamérica y sembró el terror, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias, la tortura y el robo de niños en aquella época. La coordinación regional de la represión alcanzó niveles nunca imaginados, que hoy se investigan en algunos países, mientras que en otros como Brasil se desarrollan esfuerzos para hacerlo. Sin embargo, en algunos Estados, esas actuaciones permanecen ocultas bajo la losa del silencio oficial y la impunidad. Es curioso, pero a todos los hechos como los acontecidos en Latinoamérica acompaña la cobardía de los que auspiciaron esas políticas de represión y barbarie, los cuales mostraron su fuerza en la agresión y en su imposición de silencio, pero desvelaron su villanía al no responder por los crímenes perpetrados.

En aquellos oscuros años en los que la dictadura de Augusto Pinochet en Chile se daba la mano con la moribunda dictadura de Francisco Franco en España, se diseñó un sórdido plan de eliminación, secuestro y desaparición de oponentes políticos en el Cono Sur americano en el que el elemento aglutinante era el terror y la barbarie de unos militares podridos y corrompidos por la doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, bajo el mando de Richard Nixon y Henry Kissinger, y de unos planteamientos económicos neoliberales extremos que han sido la causa de no pocos desastres, antes y después de los intentos democratizadores de Salvador Allende y de quienes querían una América Latina no sometida al patrón del norte. Ser el patio trasero de Estados Unidos conlleva que todas las suciedades y villanías que se quieran hacer se realizan con un alto coste en vidas humanas de los países afectados. El socialismo en la época de la Guerra Fría estaba proscrito en Latinoamérica. El ejemplo cubano no podía expandirse tan cerca del «imperio» estadounidense. Esto hizo que los intereses cruzados de políticos, empresarios y militares se unieran bajo un mismo designio y que todos, debidamente coordinados, desarrollaran un plan sistemático de eliminación contra todos aquellos que se oponían a ese designio. Selectivamente se aplicaron a consumarlo y a someter a un continente que todavía lucha con dignidad frente a quienes desde el norte, antes con la Escuela de las Américas y ahora con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la expansión de su sistema de justicia, nunca han dejado de tutelar al sur con la soberbia de quienes saben con seguridad que no van a ser contraatacados.

El Cóndor

Uno de los nombres más conocidos y que identifica el terror durante los años setenta del siglo pasado en Latinoamérica fue la Operación Cóndor, impulsada por técnicos militares y políticos que entrenaron a los que acabarían con sus hermanos en una orgía de sangre y represión. Aquel plan tuvo sus precedentes: el asesinato del general Carlos Prats y su esposa el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires; el atentado en Roma contra el político chileno Bernardo Leighton, el 6 de octubre de 1975, de la mano de la organización del extremista neofascista italiano Stefano Delle Chiaie con la ayuda de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile —la DINA, la policía secreta del régimen militar de Pinochet— y, específicamente, del agente de la CIA Michael Townley; o el intento de asesinato del senador Carlos Altamirano en Madrid.

La Operación Cóndor se creó formalmente el 25 de noviembre de 1975, tal como comprobé con el hallazgo del acta de constitución en los Archivos del Terror de Asunción (Paraguay) y extendió su actuación a países como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia o Perú, desde los que llegó hasta el corazón de Washington, a pocas manzanas de la Casa Blanca, con el asesinato del político chileno Orlando Letelier —ministro de Defensa en el gabinete de Salvador Allende cuando tuvo lugar el golpe militar de Pinochet en 1973— y su asistente, la estadounidense Ronni Moffitt, el 21 de septiembre de 1976.

En estos cuarenta años, pasamos, en el mar de la impunidad que perdura y acompaña en un mismo esquema de violación y anulación de los límites del Estado de derecho, de aquellas dictaduras a las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib; los traslados ilegales de prisioneros por parte de la CIA a centros de detención clandestinos en los que son secuestrados, torturados o forzados a desaparecer sin ningún tipo de control más que el derivado de hecho de la voluntad de quien dispone esas acciones; el uso de drones (aviones no tripulados) que eliminan a control remoto en forma selectiva o indiscriminada a personas muchas veces ajenas al conflicto, a miles de kilómetros de donde se inicia la acción ilícita; espionajes masivos en países democráticos, en aras de la protección de unos supuestos derechos que se desconocen paladinamente. Todos son ejemplos del fracaso de un sistema que no ha sabido poner en práctica una seguridad que responda a las necesidades democráticas de los ciudadanos y no a las de los que nos dirigen.

La historia real y la oficial, siempre la impunidad

La impunidad borra toda crónica diferente de la oficial. Históricamente ha habido intentos de eliminar la realidad, desde el olvido inducido —como si no hubieran existido el genocidio, las masacres o las desapariciones forzadas de personas— hasta el olvido ordenado por ley mediante amnistías, condonaciones de penas o indultos, bajo el pretexto de garantizar la estabilidad política cuando, en verdad, lo que se busca es garantizar la impunidad y el propio negacionismo, tan de moda hoy en muchos ámbitos.

Mientras tanto, las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas en la mayoría de los países del mundo; arrancándoles de cuajo su derecho humano a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Siempre son las perdedoras, y en la mayoría de las ocasiones bajo la añagaza de que con ello la paz se consolida, pero pocas veces se ofrece una paz sostenible, igualitaria y no revictimizante.

Siempre he creído que para construir el futuro debemos tener perfectamente definido el pasado y, como afirma el juez Richard Goldstone, cada país ha de hacer frente a su propia historia y conocer qué tipo de justicia quiere. Adoptar la regla del olvido y la impunidad supone un error de proporciones enormes, porque una «sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que aconteció en un momento de su historia, así como los hechos que propiciaron su ruptura y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en ese sentido, no son el silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa impúdica unión, los que deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las decisiones que hicieron posible la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrieron la represión y el dolor por parte de quienes tenían la obligación de protegerles y no lo hicieron».23

Son muchos los casos en los que los tribunales se han pronunciado en contra de las normas o leyes de impunidad, como ocurrió con la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) en el caso de Perú, que anuló las leyes de amnistía del periodo Fujimori en los casos Barrios Altos y la Cantuta en 2002; la sentencia de 27 de noviembre de 2010 al anular la ley de amnistía de Brasil en el caso de la guerrilla de Araguaia; el caso sobre las masacres del Mozote en El Salvador, en 2012; la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Tribunal Especial de Sierra Leona en el caso Kondewa, de 2004; la sentencia del Tribunal Constitucional de Sudáfrica en el caso Azapo (Azanian People’s Organization), entre otras muchas; o al confirmar la Corte Suprema argentina la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la época del presidente Néstor Kirchner y de la mano de insignes jueces como Raúl Zaffaroni.

No obstante todo ello y el impulso de las sentencias de la CIDH, nos hallamos en la encrucijada que siempre se presenta cuando se analizan los crímenes internacionales, atroces, masivos, contra la humanidad o genocidio. Como una especie de fantasma, con el que levita el espectro de la impunidad, se enfrentan la «necesidad» de olvidar, de pasar página, la dificultad que para el Estado comportan estos hechos, y la «tozudez» de las víctimas para exigir justicia. Frente a este falso dilema recurrente, no debería existir la mínima duda de que los perpetradores han de rendir cuentas.

Del dolor infinito a las sonrisas de esperanza

El mes de marzo de 1996 nunca se me olvidará, como jamás lo hará para millones de personas aquel otro 24 de marzo de 1976, cuando los militares dieron un «golpe de Estado» en Argentina que sometería al pueblo a una cruenta dictadura cívico-militar y a una guerra (la de las Malvinas) en la que treinta mil desaparecidos y centenares de víctimas inocentes de una absurda confrontación armada contra el Reino Unido serían el resultado, junto con la destrucción del propio Estado argentino.

Aquel 24 de marzo de 1996 se presentó en mi juzgado, y de la mano de Dolores Delgado, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de España, la denuncia redactada por el fiscal Carlos Castresana. Cuatro días después, el 28 de ese mismo mes, dicté el auto por el que se incoaba el procedimiento penal en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas contra los máximos responsables de las Juntas Militares argentinas en aplicación del principio de jurisdicción universal. Comenzaban así los que después se conocerían como los «Juicios de Madrid».

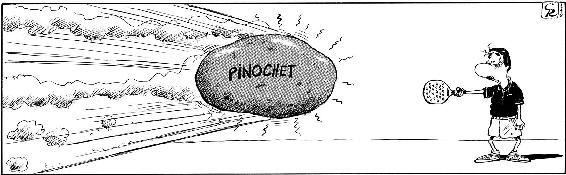

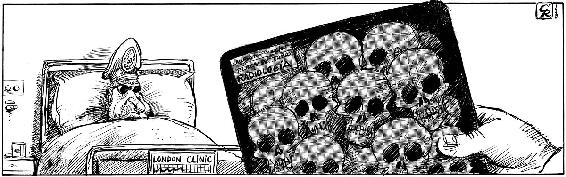

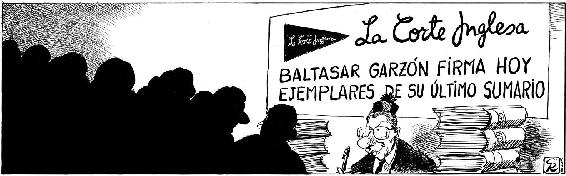

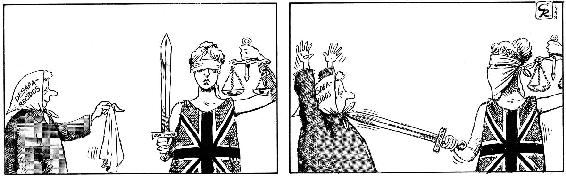

La causa que acabó alcanzando a Pinochet arrancó en marzo de 1996, cuando Carlos Castresana, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), sugirió la presentación de una denuncia contra las Juntas Militares argentinas por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura. En junio otro representante de la UPF, Miguel Mirabet, presentó otra denuncia, esta vez por el caso chileno. Al principio tan solo un gran diario catalán se ocupó del asunto, que fue acogido con escepticismo y desprecio por amplios sectores de la opinión y la vida pública. Pero a medida que el caso avanzó y el caso de Pinochet pasó a manos de Garzón —que se ocupaba inicialmente del de Argentina—, el presidente Aznar comprendió que un asunto sin precedentes estaba a punto de estallarle en la cara. Era la gigantesca «patata caliente» que le venía encima y que obviamente no pararía, como recogen Gallego y Rey en esta viñeta, con su paleta de pádel, entonces su deporte favorito.

Por su parte, a partir de 1998 en Chile y de 2005 en Argentina, se activarían, respectivamente, diferentes causas contra Pinochet y contra los jefes militares argentinos en una actividad que aún continúa y que ha tenido ejemplos memorables, como las sucesivas condenas al general Manuel Contreras —jefe de la DINA— y otros altos mandos, o también las recaídas contra Jorge Rafael Videla, los demás jefes de las Juntas Militares y otros represores. En este sentido, en 2013 se inició en Argentina el juicio a algunos responsables de la Operación Cóndor, un hecho histórico en la aplicación de la Justicia más allá de las fronteras de los países afectados (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay). En este procedimiento judicial, las víctimas argentinas de desapariciones forzadas cometidas por las Fuerzas de Seguridad argentinas dentro y fuera del país son minoría, lo que demuestra la estrecha colaboración que existía entre las dictaduras del Cono Sur en su objetivo común de hacer desaparecer a los opositores políticos, una colaboración que no respetaba fronteras. La sentencia condenatoria se pronunció en mayo y se ha hecho pública en agosto. Estos juicios han demostrado que, a pesar del poder que todavía ejercen algunos perpetradores, es posible hacer justicia frente a ellos. En los últimos veinte años la lucha de las víctimas ha hecho que la Justicia tome conciencia de que la ley es igual para todos y de que ninguna inmunidad puede impedir que, en uno u otro lugar, la jurisdicción universal consiga que la impunidad no siga siendo la norma. Solo de esta forma el «nunca más» será una realidad definitiva.

Hugo Omar Cañón

No obstante, en aquellos años hubo víctimas y activistas que lucharon denodadamente contra la dictadura y contra la impunidad. Muchos de ellos perdieron la vida en el empeño y otros vivieron para contarlo. Uno de estos profesionales fue el fiscal general de Bahía Blanca, el argentino Hugo Omar Cañón. Serio, adusto y sensible, comprometido con la causa de la justicia y la defensa de las víctimas, fue el primer fiscal de esa nacionalidad que en los años difíciles de la vigencia de las leyes de impunidad que silenciaron a la justicia argentina durante veinte años —las de Obediencia Debida y Punto Final— se levantó contra los indultos decididos en 1989 por el presidente Menem a favor de los militares represores, para vergüenza y oprobio de quien los autorizó. A Hugo lo conocí en 1998 en mi despacho oficial de la Audiencia Nacional y hasta el 3 de enero de 2016, día en el que murió a causa de un desgraciado accidente de tráfico, anduvimos juntos un camino no exento de dificultades, pero del que puedo hacer un balance positivo. Ha sido mucho lo conseguido por el esfuerzo de las víctimas, de los organismos de defensa de los derechos humanos, de algunos jueces y fiscales comprometidos, de algún político y de periodistas decididos a librar la batalla de la Justicia contra la impunidad.

Un viaje que cambió mi vida

En julio de 2005 conocí al presidente Néstor Kirchner y a su mujer, Cristina Fernández, entonces senadora y luego también presidenta de Argentina. En aquel entonces yo no podía prever que, siete años más tarde, estaría trabajando, durante un tiempo, en ese país como asesor en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y, después, formando parte del Gobierno con el rango de subsecretario de Derechos Humanos y presidiendo el Consejo de Administración del CIPDH, un organismo de promoción de los derechos humanos con el auspicio de la Unesco.

Invitado por el Gobierno de Argentina y con la mediación de un buen amigo, el cónsul general en Nueva York, Héctor Timerman, luego embajador en Washington y después canciller, viajé a Buenos Aires acompañado de mi mujer con el fin de participar en un gran encuentro sobre justicia, impunidad y defensa de las víctimas en el Teatro Cervantes de la capital argentina, en unión de la senadora Fernández de Kirchner y de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, mi admirada y querida Estela de Carlotto.

Recuerdo que en la entrevista en el palacio de la presidencia, la Casa Rosada, que tan solo recordaba por el caso Yomagate, fui recibido por Néstor Kirchner, a quien admiraba por su firme decisión de acabar con la impunidad siguiendo la lucha que las víctimas, como Chicha Mariani, Hebe de Bonafini, la familia Labrador (con Esperanza Labrador) y Sacha Artés —al frente desde España—, y los valerosos luchadores por los derechos humanos como el periodista y escritor Horacio Verbitsky, Adolfo Pérez Esquivel —premio Nobel de la Paz— y otros muchos venían librando.

Apenas dos años antes de nuestro encuentro, y tras acceder a la presidencia en mayo de 2003, el presidente Kirchner tomó la decisión de que el tiempo de adormecimiento y consentimiento con los responsables de la dictadura había terminado. La orden de eliminar de la Sala de Presidentes de la Casa Rosada los retratos de los componentes de las Juntas Militares fue paradigmática. Después vendrían la derogación y la nulidad, y su ratificación judicial por la Corte Suprema, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Acababa así un tiempo de oscuridad y comenzaba el de la justicia contra la barbarie. Los esfuerzos que hasta ese momento habíamos realizado desde España y que habían tenido su último escenario en el juicio solemne en la Audiencia Nacional, unos meses antes, contra el capitán Adolfo Scilingo, condenado a cientos de años de prisión por torturas y desaparición forzada de personas, como crímenes de lesa humanidad, habían dado sus frutos y yo me sentía orgulloso de los nueve años de lucha en primera línea por la dignidad y la justicia para las víctimas.

Desde aquel momento admiré a Néstor Kirchner. La última vez que le vi, cuando ya no era presidente, escuchaba mi discurso entre miles de personas, discretamente, un gélido 16 de julio de 2010, en pleno invierno austral. Siempre le agradeceré su apoyo al ser junto con su mujer, la entonces presidenta Cristina Fernández —que ocupó el cargo entre 2007 y diciembre de 2015—, los primeros que me apoyaron cuando fui arbitraria e innecesariamente suspendido en mis funciones judiciales por el Consejo General del Poder Judicial a consecuencia de la apertura de juicio oral que el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, hizo contra mí en 2010, en el caso abierto por investigar los crímenes franquistas, que concluiría dos años después en absolución, pero luego de haberse consumado el apartamiento innecesario de la función jurisdiccional.

Aquel 16 de julio evoqué a las ochenta y cinco personas que murieron como consecuencia del atentado que derribó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994. Este fatídico día todos, mujeres y hombres, niños y mayores, argentinos y del mundo civilizado, morimos un poco más, como lo hacemos con cada acción planeada por el terrorismo nacional o internacional y el fanatismo religioso.

Frente a siete mil personas, no dudé en reafirmar mi compromiso por la justicia, aunque en el caso de la AMIA todavía exista oscuridad e incertidumbre, y concluí que la impunidad, las normas y voluntades que la impulsan y las personas que la generan y aplican son esencialmente un ejemplo de la cobardía de los perpetradores. Pero sobre todo, aquella es también una renuncia a los principios básicos del Estado de derecho por parte de quienes más obligados están a erradicarla y estos son los que acaban con esa esperanza. En mi discurso insistí en mi rechazo total:

Ya sabemos que el dictador es cobarde por naturaleza, se sabe impune durante su mandato o el encabezado por los suyos, se ampara a veces en el ejército, en policías secretas, en escuadrones de la muerte, en revoluciones mal pensadas o en grupos económicos indeseables para aplicar unas normas y ejercer una acción contra los ciudadanos que de otra forma no abordaría. Su miedo es el paradigma negativo de la voluntad y la dignidad de los que sufren la agresión, a quienes ni se atreve a mirar a los ojos ni sostiene el pulso de su grandeza cuando se enfrenta a ellos desposeído de la fuerza del poder usurpado. La impunidad es hermana mayor o madre de la corrupción.

Al final, en cada dictadura, en cada país en el que los derechos ciudadanos se desconocen, emerge el fenómeno común de la corrupción para garantizar la ausencia de persecución y la consolidación del olvido y perdón interesados. Así ocurrió durante un tiempo en Argentina o Chile y así sigue sucediendo en España con los crímenes franquistas. Pero qué decir cuando el fenómeno de la impunidad y el de la corrupción se producen en democracia. Marañas de intereses económicos y políticos se oponen en forma pertinaz a ese examen necesario de una justicia y por una justicia independiente. La cobardía se detecta de nuevo en muchos países ya democráticos, en los que para garantizar la impunidad de aquellos que destruyeron vidas y contaminaron el futuro de muchos ciudadanos, se transgreden los límites de la legalidad pretextando la lucha contra el terror o la inseguridad que, en muchas ocasiones, ellos mismos provocan.

Ese día —30 de julio de 2005, una fecha que no olvidaré— todavía quedaban fuertes emociones por vivir. Le pedí a Hugo que estuviera a mi lado cuando se abrieran las puertas del mayor centro de represión y tortura durante la dictadura militar (1976-1983), la Escuela Mecánica de la Armada, la terrible ESMA. Necesitaba que mi amigo me acompañara en un momento durísimo en el que en mi mente se agolpaba el recuerdo de cientos de declaraciones de víctimas allí torturadas que había escuchado, anonadado por la dureza de la verdad, en mi despacho de la segunda planta del edificio de la Audiencia Nacional en Madrid. Allí, más de cinco mil personas inocentes fueron torturadas, humilladas, asesinadas y desaparecidas por otros argentinos investidos de un poder usurpado al pueblo.

Allí estaba el edificio que había sido mi obsesión durante años. Junto a mí, un grupo de víctimas que me recibieron llorando y con las que compartí sus lágrimas al abrazarlas, con la senadora Cristina Fernández de Kirchner, mi mujer y otros amigos de la Secretaría de Derechos Humanos, como Adriana Arce, también torturada y perseguida durante la dictadura, y el propio secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a quien también añoro y que me escribió una carta memorable que aún guardo, en la cual resaltaba la injusticia de mi suspensión y que, como las que me enviaron miles de personas, hizo más llevadera la injusticia de la que fui objeto. Nunca podré olvidar la impresión que me produjo esa visita. Anduve físicamente por los lugares que tantas veces había recorrido en mi cabeza a través de la voz de las víctimas. «Capucha», «capuchita», la «pecera», la sala de oficiales, los sótanos donde los militares y algún civil e incluso un juez (Víctor Brusa) aplicaban la picana sin piedad y ponían música para mitigar los gritos desgarradores de dolor. Observé con un dolor profundo el «paritorio», donde las detenidas embarazadas eran obligadas a dar a luz para después robarles sus bebés, que eran entregados a otros «padres» más «adecuados», todo ello antes de desaparecerlas y acabar con sus vidas. Bajé y subí por las mismas escaleras por donde los detenidos arrastraban sus cadenas. Al ver esos macabros lugares, cuyas paredes gritaban el dolor de los secuestrados, tuve la certeza total, absoluta y sin fisuras de que la valentía de los que allí sufrieron lo indecible, «tabicados» con grilletes en los pies, arrostraron su vida y sus sufrimientos con una dignidad que jamás tuvieron sus represores, sumergidos en la indecencia de los verdugos.24

Pero la vida te ofrece compensaciones y, años después, la sanción y una condena que sufrí me permitieron trabajar en mi oficina de la antigua ESMA, convertida en espacio para la memoria y poblada por organismos que defendían los derechos humanos, como presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y desarrollando una labor en pro de ellos, al igual que desde la fundación que presido. Seguimos adelante, sin dar un paso atrás en el combate frente a la impunidad. Mucho más ahora.

El juez Guzmán Tapia

El otro gran referente ético en esta historia de la confrontación de la Justicia frente a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo de Estado fue el juez chileno Juan Guzmán Tapia. Él fue quien comenzó a investigar en su país al dictador Augusto Pinochet.

El 6 de diciembre de 2001, en la ciudad argentina de La Plata, adonde había acudido a recibir un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de esa capital, conocí por fin al juez chileno en la sede de la Comisión Provincial de la Memoria, en presencia de otros colegas argentinos. Los dos estábamos investigando a Pinochet. Yo lo había detenido en Londres y procesado en España y él lo había procesado en varios casos en Chile. Nunca antes nos habíamos visto. A él le tenían prohibido comunicarse conmigo bajo amenaza de recusación. De este modo estuvimos tres años. Recuerdo que, en una ocasión, el juez Guzmán visitó la Universidad de Gerona invitado por el catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal y hablamos a través de él por teléfono, porque si lo hacíamos directamente lo recusaban. Así estaban las cosas. En vez de cooperación entre los diferentes países, lo único que nos ofrecían las autoridades políticas eran prohibiciones y obstáculos para bombardear cualquier investigación. A pesar de ello, nunca nos rendimos. Ambos, él y yo, continuamos trabajando.

La dictadura cívico-militar argentina

Desde 1976 hasta 1983 el ejército emprendió una guerra contra la «subversión» intentando exterminar a todos sus antagonistas. De los treinta mil desaparecidos, según las organizaciones de víctimas y derechos humanos, aproximadamente cinco mil opositores de la dictadura argentina perdieron la vida en los «vuelos de la muerte». El Río de la Plata, justo antes de llegar al océano Atlántico, acogió los cuerpos de las víctimas. Solo algunos de ellos fueron recuperados. Sus familias siguen buscando sus restos mientras se juzga a los responsables de esos hechos atroces.

El juicio a las Juntas Militares fue un logro único en un país que salía de una dictadura, pero, como era previsible, aguantar el juicio no equivalía a hacer ejecutar la sentencia. Cuando llegó ese momento comenzaron los problemas y se aprobaron las leyes de impunidad. Solo el robo de niños y los delitos contra la propiedad quedaron fuera del ámbito de las leyes aprobadas. Eso permitió que la búsqueda de los quinientos niños desaparecidos no se abandonara en ningún momento y que, hasta la fecha, se haya logrado la recuperación de 120 nietos por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Los Juicios de Madrid

En el momento de dictar el auto de incoación del procedimiento penal para investigar los crímenes de la dictadura argentina, el 28 de marzo de 1996, y enfrascado como estaba en otras causas judiciales, no fui capaz de discernir el impacto que podría tener una iniciativa de este tipo. Frente a la denuncia presentada había una vía muy fácil que consistía en el rechazo directo de la misma —y probablemente la decisión habría sido confirmada por el tribunal— y otra mucho más compleja que consistía en analizar el contenido de la denuncia, valorar los hechos denunciados en el contexto histórico en el que se habían cometido y, a partir de ahí, aplicar las normas jurídicas a lo que en esos momentos no parecía que tuviera muchas posibilidades de prosperar.

Para mí, la decisión estaba clara. En ningún momento dudé sobre qué se debía hacer. El principio de protección de los derechos de las víctimas, una vez analizada la legalidad de la iniciativa y que los hechos eran delictivos, se imponía indudablemente a cualquier otra posibilidad que entorpeciera esa protección. No obstante, no era nada fácil argumentar jurídicamente la iniciativa. Por ello comencé por analizar exhaustivamente el contexto, los hechos, las imputaciones, las responsabilidades, el plan diseñado y todos aquellos elementos que necesitaba para abordar el análisis jurídico de la acción ejercitada y que suponía la calificación de aquellos con las normas entonces en vigor —los delitos de lesa humanidad no estaban recogidos en una ley concreta— como delitos de genocidio (era la primera vez que se calificaban así en la Justicia española), terrorismo de Estado (solo teníamos el precedente de los GAL, pero se les negaba sistemáticamente ese carácter) y torturas (se comprendía la valoración de la desaparición forzada, ausente de la legislación penal española en ese momento, como una forma de tortura).

De hecho, la admisión a trámite de la causa contra los militares argentinos levantó bastante polvareda. En un principio, el Ministerio Fiscal no prestó demasiado interés por el asunto, probablemente porque pensaba que no iba a tener demasiado recorrido. Ignoraba su representante mi firme decisión para que la investigación avanzara en España. Era meridianamente claro que la impunidad que existía en Argentina no podía contaminar lo que hiciéramos aquí en un caso en el que la universalidad de las víctimas era evidente y, por tanto, con independencia de su nacionalidad, la protección de estas desde la jurisdicción penal tenía que ser firme y decidida. Frente a crímenes de semejante naturaleza no hay fronteras, y si en el país en el que sucedieron no se puede, no se quiere o se hace con trampas, en cualquier otro sistema jurídico que reconozca el principio de jurisdicción universal la protección debe activarse de forma inmediata.

Cuando comencé la investigación, la actuación procesal de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que se personaron en el procedimiento fue absolutamente encomiable. Gracias a su impulso se pudo activar el que sería uno de los principales procesos en una jurisdicción extranjera en aplicación del principio de jurisdicción universal y con unos resultados directos e indirectos tan positivos para aquellas. Pero, obviamente, pronto comenzarían las dificultades. En enero de 1997 Menem dictó un decreto presidencial, que luego reiteraría en 1999-2001 el presidente Fernando de la Rúa —y similar a los que tan profusamente usó desde el mismo inicio de su mandato, el 10 de diciembre de 2015, el presidente Mauricio Macri—, por el que se prohibió a la Justicia argentina cualquier tipo de cooperación con la española. Lo mismo ocurriría después, cuando en el Juzgado Central de Instrucción número 6 se inició el caso sobre la dictadura de Pinochet en Chile.

Es decir, apenas un año después de su inicio, a «la ausencia» de fiscal en la tramitación (suplida por la acusación popular y particular) se añadía el impedimento de cooperación jurídica argentina, únicamente para este caso. Es decir, solo la presencia física de las víctimas, testigos, expertos y demás interesados en el proceso en el Juzgado Central número 5 podía suplir la falta de asistencia judicial del país donde habían acontecido los hechos que se investigaban.

El 24 de marzo de 1997, coincidiendo con el aniversario del golpe militar, ordené la detención internacional con fines de extradición de Leopoldo Fortunato Galtieri por su implicación en el asesinato y desaparición en Rosario en 1976 de varios miembros de la familia española Labrador a manos de las fuerzas policiales y militares de la zona. Este sería el primer hito después de la admisión a trámite e incoación del procedimiento. A la vez, ordené la investigación de sus cuentas y conseguí descubrir que Galtieri había tenido abierta una en Suiza. Una vez más se escenificaba la misma suciedad de la corrupción, acompañante fiel de los supuestos ideales de entrega y defensa de la patria que pretextan los gobernantes para atacar al pueblo al que deberían proteger.

Adolfo Scilingo

El curso de la causa argentina era firme, pero sin una incidencia definitiva al no existir ninguna persona imputada que estuviera presente en España para poder dirigir la acción penal expresamente contra ella, y no solo a través de órdenes de detención internacional que servían para convertir los respectivos países de los perpetradores en grandes cárceles de las que no podían salir sin arriesgarse a ser detenidos. Las víctimas, los expertos, el escritor Ernesto Sábato —presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)—, Julio César Strassera —fiscal en el juicio contra las Juntas Militares en 1985—, Adolfo Pérez Esquivel —que recibió el Nobel de la Paz en 1980—, madres, abuelas, familiares, hijos, sindicalistas, gremialistas, universitarios, abogados, agrupaciones de víctimas de colectividades judías, etcétera, fueron pasando por mi despacho del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Los testimonios eran cada vez más impresionantes, y los indicios acumulados, de una calidad procesal muy importante. Además, por primera vez utilicé documentos y testimonios extraídos de los informes de los relatores de la ONU, de los diferentes comités a los que las víctimas habían acudido en demanda de justicia. Recabé todos los elementos posibles que pudieran contribuir a que la Justicia no tuviera dudas sobre la actuación delictiva de quienes habían cometido aquellos crímenes. Recuerdo que un militar, acompañado por el fiscal Hugo Omar Cañón, me aportó los documentos que demostraban la existencia de un plan sistemático de eliminación. Poco a poco se iba formando una causa con tal cúmulo de datos y evidencias probatorias que el procesamiento de los responsables y la expedición de órdenes de captura era inevitable e inminente.

En esa tesitura se produjo un hecho importantísimo que, a la postre, se convertiría en el emblema de la jurisdicción universal, al haber sido el único caso de entre todos ellos, hasta la fecha, en el que se celebró en España un juicio oral y hubo condena. El acontecimiento fue la aparición en territorio español de un represor, el capitán Adolfo Scilingo, del que existían noticias a través de los medios de comunicación porque era el único que había roto la omertà al hacer declaraciones en algunas entrevistas y en un libro del periodista argentino Horacio Verbitsky, titulado El vuelo. Algunos de los abogados me habían dicho que cabía la posibilidad de que Scilingo visitara España en octubre de 1997 con idea de hacer unas entrevistas en televisión y que podría tomársele declaración. Inmediatamente después de que aterrizara, dispuse lo necesario para que aquella declaración tuviese lugar por previa petición de las partes personadas, excepto la del fiscal, que una vez más no mostró el más mínimo interés por el asunto más que para pedir la libertad de Scilingo e informar al Parlamento de una forma ambigua al rechazar la competencia de la Justicia española para investigar este caso.

Se produjo un gran escándalo por un informe que el fiscal Eduardo Fungairiño había enviado al fiscal general, y que este había expuesto en el Parlamento el 10 de diciembre de 1997, en el que, al parecer, las desapariciones de españoles en Chile y Argentina no debían considerarse delitos de terrorismo porque el «exterminio de la disidencia» no tuvo por fin la subversión del orden constitucional, ya que no cabía «olvidar que las Juntas Militares no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido, mediante acta institucional que tenía por objeto, precisamente, subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública».

El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, tildó el informe de fascista, mientras que la asociación Jueces para la Democracia, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Federación de Juristas Progresistas y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas emitieron un comunicado conjunto en el que defendían «la competencia territorial de la jurisdicción [española] para la instrucción y enjuiciamiento de unos hechos de tanta gravedad y esto por establecerse en nuestra legislación un principio de competencia universal para perseguir delitos que como el genocidio o el terrorismo afectan a toda la humanidad». Estas asociaciones calificaron de «grave y sorprendente» la actitud del fiscal Fungairiño y recordaron sus declaraciones del mes de octubre anterior al diario chileno El Mercurio, en las que afirmó que «los hechos no pueden ser juzgados por las autoridades españolas al no ser constitutivos de delito de genocidio, por no estar orientados contra una raza, etnia o grupo social determinado; ni tampoco de terrorismo al no tratar sus autores de subvertir el orden constitucional o institucional implantado en aquellos países». «Esta posición —añadía el comunicado de los juristas, según el diario El País— responde a una postura ideológica, tanto por el contenido de las declaraciones como por el medio de comunicación que difunde la entrevista, el diario El Mercurio, el periódico que prestó mayor apoyo a la dictadura de Pinochet». El comunicado concluía señalando que «esta asunción del discurso político de las dictaduras militares por parte del fiscal jefe de la Audiencia supone un prejuicio ideológico antidemocrático que afectaría a su imparcialidad para continuar dirigiendo la intervención del Ministerio Público en estos procedimientos».25

En todo caso, lo que llamó poderosamente la atención fue la pasividad absoluta del fiscal en la instrucción de la causa y el hecho de que se negara reiteradamente a recurrir las resoluciones que iba adoptando a lo largo de más de dos años. El desinterés del fiscal fue una causa de revictimización y desprecio a unas víctimas entre las que se encontraban cientos de ciudadanos españoles.

Las declaraciones de Adolfo Scilingo fueron completas, pormenorizadas y exhaustivas, por lo que necesité varias sesiones para recibirlas. Desvelaron cómo se torturaba de forma sistemática y constante para quebrantar a los detenidos, cómo se les tabicaba en cubículos de apenas un metro ochenta por un metro, cómo se les «trasladaba» (es decir, se les hacía desaparecer) y cómo los militares robaban los bebés recién nacidos a las madres detenidas.

El 10 de octubre de 1997 decreté la prisión provisional de Scilingo; dicho auto fue reformado por otro del 18 de noviembre, que sustituyó la prisión provisional por la libertad provisional con fianza de cinco millones de pesetas (unos treinta mil euros), obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado y siempre que fuere llamado, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional sin autorización expresa del juzgado. Por auto de 22 de diciembre de 1997, se acordó rebajar la fianza impuesta a quinientas mil pesetas (unos tres mil euros) ante la alegada ausencia de medios económicos de Scilingo y apreciando la necesidad de que la prisión provisional no se prolongase indefinidamente. El 9 de enero de 1998 su esposa solicitó al juzgado la excarcelación sin fianza de Scilingo, todavía sometido a prisión provisional, dada la carencia de medios económicos para constituir la fianza. Ese mismo día un auto reformó el de 22 de diciembre y se acordó la libertad provisional con las mismas condiciones, más la obligación de designar un domicilio conocido, que establecía el anterior. Esta resolución sería anulada por el Tribunal Constitucional el 16 de julio de 2001, porque la prohibición de salida del territorio y la retirada del pasaporte no estaban expresamente previstas en las leyes españolas (hoy sí lo están). Al quedar Scilingo en libertad y ser imposible la vigilancia permanente, las acusaciones solicitaron la revocación de la medida. Ante el riesgo cierto de que se pusiera fuera del alcance de la acción de la Justicia, decreté de nuevo la prisión provisional, de modo que permaneciese encarcelado hasta la extinción de la condena que le fue impuesta por el Tribunal Supremo.

Los «vuelos de la muerte»

Vale decir aquí, al hilo de lo que expuso el fiscal en el Parlamento, que si hubo una característica propia de la dictadura argentina en el escenario de horrores que desencadenaron las mentes depravadas de los artífices del terror fue la que se concretó en los llamados vuelos de la muerte, precisamente por los hechos por los que se condenó a Scilingo. Este macabro y especial sello de terror desde el Estado me ha obsesionado de forma permanente. No solo porque conllevaba la previa detención y la tortura sistemática, el «tabicamiento», las palizas, la humillación de las víctimas, sino porque además, tras todas estas aberraciones, se las sedaba con pentotal (pentonaval en la terminología de la ESMA), eran subidas todavía con vida a un avión y se las arrojaba al río o al mar con bloques de cemento o peso suficiente para que los cuerpos desaparecieran y con ello enterrar sus perversas acciones y su cobardía, que, teóricamente, contradecían la valentía que se presume en un militar y que casaba mal con las falsas ideas patrióticas de una nueva nación argentina frente a la «imposición» atea y comunista que, según las ideas delirantes de aquellos, las víctimas representaban. Afirmar que esto no integraba la figura de terrorismo de Estado, como después se ha reconocido en Argentina, no era sino una fórmula para quitarse de encima el caso y el problema porque, aun en el caso de que así fuese, siempre habría tortura.

En el juicio a las Juntas de 1985, si bien los «vuelos de la muerte» se mencionaron como una de las metodologías, no se tipificó, ni se juzgó especialmente, ni se hizo mención alguna en la sentencia emitida.

Mientras redacto estas líneas, a mediados de agosto de 2016, estamos pendientes de la primera sentencia en el marco del juicio ESMA III, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5, de Buenos Aires, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia. Los imputados por crímenes de lesa humanidad son Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José de Saint Georges, Mario Daniel Arru, Ricardo Rubén Ormello, Julio Alberto Poch —extraditado desde España—, Gonzalo Carlos Dalmacio Torres de Tolosa. Este último, abogado, fue el defensor de los integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA durante años, pese a que Scilingo lo había denunciado como quien le alcanzaba a las personas dormidas para arrojarlas al vacío.

El segundo procedimiento judicial seguido en Argentina respecto a los «vuelos de la muerte» se tramita en la jurisdicción de San Martín, provincia de Buenos Aires, y se halla en fase de instrucción. Se trata de los vuelos que partieron desde la guarnición militar de Campo de Mayo. En este caso la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, procesó a varios integrantes del Batallón de Aviación de Ejército 601: el coronel retirado Alberto Luis Devoto, jefe de Inteligencia entre 1974 y 1977; Delsis Ángel Malacalza, segundo comandante entre 1975 y 1978; Luis del Valle Arce, comandante hasta 1977; Horacio Alberto Conditi, jefe de Personal entre 1977 y 1978; Eduardo José María Lance, segundo comandante entre 1975 y 1978; y Carlos Alberto del Campo, teniente coronel retirado (fallecido en junio de 2015).

Estos procedimientos, como tantos otros, han sido posibles en gran medida por las investigaciones que se abrieron en España en 1996 en aplicación del principio de jurisdicción universal. Cuando fue posible la acción de Argentina, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como de los indultos a partir de 2015, la firme decisión del presidente Kirchner, de la Corte Suprema y de la Justicia federal, así como de un poder legislativo defensor de los derechos de las víctimas, comprobamos que la impunidad se quedaba sin espacio.

En mi caso, debo reconocer que nunca imaginé que en mi carrera profesional de juez me enfrentaría a la investigación de crímenes como los acontecidos en Argentina y Chile en la época de las dictaduras respectivas. La causa iniciada en 1996 me dio la oportunidad. Las palabras de Scilingo siguen martilleándome en la cabeza y lo han hecho durante todo el tiempo que he trabajado en mi despacho de la antigua ESMA y lo harán siempre, porque escenifican la barbarie humana: «Ellos estaban inconscientes: los desnudamos y cuando el comandante del vuelo nos dio la orden, abrimos la puerta y los arrojamos, desnudos, uno por uno. Esta es la verdadera historia, nadie puede negarlo».

El juicio y la sentencia

Desde el punto de vista de la justicia y de la reparación a las víctimas, era inaceptable que una persona continuara describiendo su participación en hechos criminales sin que el poder judicial tomara la decisión de investigarlos y de proceder contra quien hacía gala de ellos. El referido represor relató con minuciosa precisión cómo había sido su participación en «dos vuelos de la muerte» y cómo era el sistema de torturas y desarrollo de las ilícitas actividades que la Marina practicaba en el centro de detención clandestino de la ESMA, diseñado por los componentes de las Juntas Militares argentinas. Por tales hechos Scilingo resultó procesado, al igual que los máximos responsables de este plan criminal y sistemático de detención, tortura y desaparición de personas, uno de cuyos máximos exponentes fue, precisamente, la ESMA.

El juicio de 2005 fue la primera ocasión en la que las víctimas de la dictadura pudieron prestar, después del celebrado veinte años antes, su testimonio ante un tribunal.

Adolfo Francisco Scilingo Manzorro fue acusado por la fiscal española Dolores Delgado y por las acusaciones particulares y populares ejercidas en nombre de las víctimas y condenado, con la ponencia del magistrado José Ricardo de Prada, por la Sala Penal de la Audiencia Nacional en 2005. Se convirtió así en el primer juicio —en el mundo— desarrollado íntegramente por la aplicación del principio de jurisdicción universal. La sentencia fue reformada por el Tribunal Supremo, pero al alza, condenando a Scilingo como autor de treinta delitos de asesinato, previstos y penados en el artículo 139.1, y un delito de detención ilegal, previsto y penado en el artículo 163, y como cómplice de doscientos cincuenta y cinco delitos de detención ilegal, previstos y penados en el artículo 163, todos ellos del Código Penal vigente. Estos delitos, que constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional, le valieron penas de diecinueve años de prisión por cada asesinato; otros cuatro años por la detención ilegal, y dos años más por cada uno de los delitos de detención ilegal de los que era considerado cómplice. Es decir, Scilingo fue condenado a mil ochenta y cuatro años de cárcel. Hoy, tras cumplir el tiempo máximo de prisión permitido por la ley vigente en aquella época, se encuentra en libertad.

1998, un año importante

Por varias razones, el año 1998 tuvo importancia en mi vida profesional. Una de ellas fue que comenzaron a visibilizarse de forma sistemática mis investigaciones sobre ETA y su entorno, como elementos de una misma realidad que se retroalimentaba en forma permanente. Había comenzado a trazarla en 1989 y concluyó veinte años más tarde, en 2009, con el procesamiento de los responsables del Bateragune, órgano de coordinación con la dirección de ETA y en el que se encontraba integrado el responsable máximo de Batasuna, Arnaldo Otegi. Eran los casos de las empresas tapadera de ETA, Orain-Egin, KAS-EKIN y los que les seguirían en los años siguientes, que se persiguieron hasta acabar con todo el movimiento liderado por la organización armada.

En este año, aparte del procedimiento por el caso Argentina, habían ocurrido cosas importantes como la aprobación del Estatuto de Roma por el que se creaba la Corte Penal Internacional (CPI) y, en el lado negativo, la presencia cada vez más palpable de un saudí, refugiado en Afganistán, que lideraba una organización terrorista conocida como Al Qaeda y que organizó los atentados cometidos el 7 de agosto contra las Embajadas estadounidenses en Nairobi (Kenia) y Dar El Salaam (Tanzania). Asimismo, ETA anunciaba en España en septiembre un alto el fuego total e indefinido, con la decisión de contribuir a la nueva situación política creada por el diálogo y suspendiendo provisionalmente la lucha armada, y completaba así la Declaración de Estella del frente nacionalista. El Gobierno de José María Aznar se mostró dispuesto al diálogo y aceptó incluso un encuentro con ETA en Suiza, donde no se alcanzó ningún acuerdo. Un año y dos meses más tarde, el 28 de noviembre de 1999, la banda terrorista anunció el final de la tregua y, en enero de 2000, después de un año sin atentados, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco García fallecía por la explosión de un coche bomba en Madrid.

En marzo de 1998 me planteé por primera vez la conveniencia de aglutinar en uno solo los dos procedimientos penales que se tramitaban en los juzgados 5 y 6 sobre las dictaduras argentina y chilena. Como primer paso, a finales de ese mismo mes dicté el auto confirmando la competencia de acuerdo con la jurisdicción universal y, en mayo, rechacé el recurso de reforma, por lo que la resolución del caso quedó en manos de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Ya en abril, materialicé la apertura de una pieza separada del procedimiento principal para investigar la Operación Cóndor y continué preparando el procesamiento del caso ESMA, en el que estaba implicado Adolfo Scilingo, imputado desde octubre de 1997, cuando se había presentado en España para participar en unos programas de televisión para hablar de su participación en la represión y fue detenido por mi orden para que compareciera a declarar sobre su participación en sendos «vuelos de la muerte» y en las torturas que, de forma sistemática, se practicaban contra los detenidos en aquel centro clandestino de detención.

En septiembre de 1998 cursé una ampliación de la comisión rogatoria que había enviado a Paraguay con referencia al Archivo del Terror, ubicado en el Palacio de Justicia de Asunción, para que se me facilitara una copia notarial de todos los datos y documentos existentes relacionados con la Operación Cóndor, y en especial los relacionados con los memorandos de Inteligencia, las cartas, agendas, artículos y otros efectos relacionados con las «conferencias de seguridad» (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay) y los métodos para acabar con las actividades subversivas en la región; los documentos (especialmente el acta constitutiva de la Operación, fechada el 25 de noviembre de 1975) que acreditaban las reuniones mantenidas entre ese año y 1984 por diferentes funcionarios de los servicios de inteligencia del Cono Sur; la puesta en común de los procedimientos para confrontar grupos políticos en la frontera y en el que se aludía a la coordinación de medidas de contrainteligencia para aglutinar la acción armada con el objetivo común de controlar la situación de los llamados subversivos.

Asimismo, solicité copia de la carta en la que, en 1975, el general chileno Manuel Contreras invitaba al general paraguayo Alcibíades Brítez Borges invitándole a una conferencia de inteligencia en Chile «estrictamente secreta» con el fin de constituir «la base de una asistencia excelente para ejercitar acciones de seguridad nacional en nuestras respectivas naciones»; el documento en el que se expresaba la necesidad de adoptar medidas efectivas para luchar contra la subversión, la guerra «psico-política» y que se concretaría en la creación «de un archivo central de información relativo a personas y organizaciones o sujetos relacionados directa o indirectamente con la subversión». El dispositivo se mantendría por los servicios de seguridad de los países involucrados, la organización tendría su sede en Santiago de Chile y existirían reuniones periódicas y un coordinador central.

Pedí también los documentos que se referían al intercambio de prisioneros entre los países del Cono Sur; cualesquiera otros documentos que guardaran relación con el Plan Cóndor y las reuniones celebradas en Asunción o cualquier otro punto y que aparecieran en el archivo; la remisión de una copia de aquellos documentos custodiados en el Archivo del Terror que hicieran referencia a la implicación de otros países del continente americano en la trágica trama, ya fuese apoyándola, financiándola o conociendo las actuaciones represivas coordinadas llevadas a cabo según los datos aparecidos; así como cualquier otro documento que hiciera referencia a la Operación Cóndor, así como a su alcance, y que se encontraran en cualquier otro archivo oficial del país.

Las autoridades paraguayas nunca contestaron y aún hoy siguen manteniendo una impunidad fáctica, escudándose en que tienen procedimientos abiertos que nunca avanzan. Por ello las víctimas tuvieron que acudir en 2013 a la justicia argentina, que incoó un procedimiento basado en el principio de jurisdicción universal por los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y que se sigue tramitando en la actualidad con el apoyo de diferentes instituciones y personas.

Yo mismo, como presidente del CIDH en Argentina, apoyé en 2014 la ampliación de esa querella por genocidio que la Federación Nacional Aché, la cual agrupa a las comunidades de ese pueblo originario en Paraguay, presentó ante el juez argentino Norberto Oyarbide, encargado de la causa. El pueblo aché fue víctima de un genocidio cometido por el Estado paraguayo durante la dictadura stroessnista. De acuerdo con estudios antropológicos realizados a principios de la década de 1970, la población de la comunidad aché disminuyó más del sesenta por ciento en un plazo de menos de cinco años. Esa merma tuvo por causas «la ocupación de sus tierras ancestrales, la sedentarización forzada y la falta de atención médica, además de que sus niños fueron vendidos como mano de obra esclava para el trabajo doméstico (criados)». La querella se presentó contra los 448 presuntos represores identificados por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) de Paraguay, en su informe de agosto de 2008, que registraba 425 ejecutados o desaparecidos y casi veinte mil detenidos, la gran mayoría de ellos víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física. Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio.

Augusto Pinochet Ugarte

En julio de 1996 el abogado español Joan Garcés, conectado asimismo con la Unión Progresista de Fiscales, presentó una denuncia penal por «genocidio, terrorismo y torturas» en contra del dictador Augusto Pinochet y los demás responsables de la Junta Militar chilena. La iniciativa se inspiraba en la que se había presentado contra las Juntas Militares argentinas en mi juzgado. En esta ocasión el asunto se turnó al Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular en ese momento era Manuel García Castellón, adscrito al mismo después de que yo volviera a ocupar mi plaza en 1994, la cual él había ocupado mientras estuve en situación de servicios especiales.