En 2009 el entonces diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Gaspar Llamazares, que durante años había sido coordinador general de esa coalición de la izquierda española, dijo que estaba convencido de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había desperdiciado conmigo «a una de las mejores figuras judiciales españolas al excluirle de la lista de candidatos para presidir la Audiencia Nacional», presidencia que acabaría en manos de Ángel Juanes, candidato de Margarita Robles y para cuyo nombramiento se tuvo que reinterpretar la norma con el fin de que un magistrado del Tribunal Supremo ocupase un puesto de inferior categoría sin perder la que ostentaba previamente. Era la fórmula para evitar que el rechazo de mi candidatura fuera demasiado llamativo.

Ya me había llegado el aviso por parte del abogado y catedrático José Manuel Gómez Benítez —vocal del CGPJ entre 2008 y 2013— de que, a causa de haber abierto el caso por los crímenes franquistas y destapado el tema de la Gürtel, no sería elegido bajo ningún concepto. Llamazares lo dijo después de que el órgano de gobierno de los jueces aprobara, el 18 de marzo de 2009, una terna de aspirantes para presidir el Alto Tribunal en la que tampoco figuraba Javier Gómez Bermúdez, otro juez que había impresionado a la opinión pública con el juicio del 11-M. «Nadie es inmune al ruido, ni siquiera Garzón», sentenció Llamazares. Con su decisión mis propios compañeros me condenaron a seguir en mi puesto de juez instructor, del que sería suspendido el 14 de mayo de 2010 y defenestrado el 9 de febrero de 2012 tras abrirme tres procesos al mismo tiempo, todos bajo la sombra y sospecha de un interés político inconfesable y que se llevaron a término a una velocidad totalmente inusitada y desconocida en la Justicia española, con sentencia condenatoria incluida. Estoy convencido de que se notó —y mucho— que la independencia en un juez estorbaba. Con aquella decisión cerraron una de las pocas salidas profesionales que podían quedarme.

Sí es cierto que después de treinta años de oficio estaba un poco cansado de asumir riesgos que otros temían afrontar, pero quería tener nuevos retos y por eso acepté el puesto que el fiscal Luis Moreno Ocampo me ofrecía en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Siete años después de reclamarme por primera vez para que me incorporase a ella, en 2010 volvió a llamarme. Decidí que era el momento de trabajar en el marco del máximo organismo judicial internacional por el cual tanto había luchado durante la década de los noventa.

De lo que sí estaba harto era de mezquindades como la suciedad que rodeaba a algunos responsables políticos en su relación con la Justicia; su instrumentalización por aquellos; los juegos de poder a espaldas de los ciudadanos, los servilismos mediáticos de algunos y el aprovechamiento impúdico de otros. La campaña de persecución desplegada después de desencadenar la Operación Gürtel fue brutal. Ni en el peor momento de los GAL se actuó tan sistemáticamente y con tal bajeza, hasta el punto de que algunas estructuras judiciales pusieron de manifiesto innegables servidumbres con el poder político.

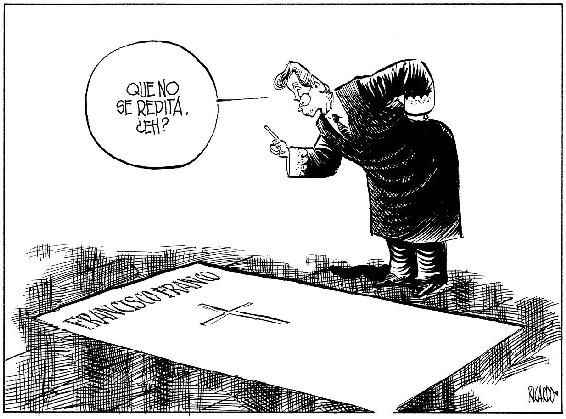

Hasta poco antes de ser procesado imputado por tres causas al mismo tiempo, Garzón, que siempre despertó miedo en cierto sector de la clase política y la criminalidad organizada, fue el azote de los corruptos. Esta tira del dibujante Manel Fontdevila recoge el ambiente político de temor en la dirección del PP cuando el juez comenzó a tomar las riendas del caso Gürtel.

Recuerdo las expresiones de Esperanza Aguirre y otros líderes del PP en las que el gran argumento para atacarme por la investigación del mayor y más grosero escándalo de corrupción conocido en las últimas décadas, y que debería haber llenado de vergüenza en aquel momento a cualquier demócrata que se preciara de serlo, fue que —hacía quince años— me había dedicado once meses a la política. Me llamaban con desprecio «juez socialista». Sin embargo, poco o nada se recuerda que tanto el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero como el PP de Mariano Rajoy habían aprobado la ley por la que volvían a la misma regulación que existía cuando yo accedí al Congreso en 1993, derogando la que se creó nominalmente por mi caso para que jueces o fiscales no fueran a la política y regresasen después a su puesto de trabajo en la Justicia. A pesar de todo, había y hay ejemplos de jueces y fiscales que por largos años han estado en gobiernos y parlamentos y han vuelto al ejercicio jurisdiccional sin ningún problema después de haber estado durante mucho tiempo al servicio de la Administración o del legislativo. La única diferencia es que aquellos no se llamaban Baltasar Garzón. Puede verse el momento político actual en el que jueces y fiscales están participando en política, sin ninguna dificultad ni crítica (por ejemplo, el caso más llamativo de la magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, incorporada a las filas del PSOE en 2016).

Lo mismo sucedió con destacados líderes del PSOE y algunos medios afectos a este partido. En un análisis simplista, muy propio de determinados responsables políticos, se dio en proclamar que las investigaciones sobre los GAL estuvieron motivadas por el hecho de que no me habían hecho ministro y, en «venganza» por este hecho, otros y yo habíamos formado una especie de conspiración —en palabras de Luis María Ansón— para derrocar a Felipe González. Este es otro de los «sambenitos» que me acompañarán siempre como un pesado lastre al que muchos, sin mayor análisis, se suman. Por eso era consciente de que podía pasar otra vez. Y, en efecto, ocurrió. El PP, con todo el coro mediático que le sigue o está agradecido, se empeñó en tratar de destruir al juez que estaba investigando un caso de corrupción, con independencia. Entre los que criticaban se posicionó el presidente Mariano Rajoy, olvidando los años pasados en los que su Ejecutivo y él mismo, siendo ministro del Interior y luego vicepresidente del Gobierno, se nutrieron de mi trabajo como juez. Sin embargo, en 2009, cuando las investigaciones afectaron a su partido, utilizaron mi breve paso por la política, quince años antes, como arma arrojadiza en el caso Gürtel, que implicaba tan de lleno a aquel.

En este caso, como en el otro, la caza se dirigió directa e implacablemente contra el juez que les incomodaba. Lo que sucede es que ninguno de los dos pudieron impedir que la verdad resplandeciera, aunque uno de ellos me costó muy caro y el otro me arrebató la profesión de juez.

Lo cierto es que muchos medios y no pocos políticos se han negado a ver la realidad porque les han interesado más otras versiones. Ante lo cual es bueno recordar el refranero español cuando asegura que «no hay peor ciego que el que no quiere ver». En este capítulo procuraré ofrecer algunos datos extraídos de la memoria, aunque el recuerdo selectivo me hace ser más suave y no recordar las vilezas y las artimañas de unos cuantos para mantenerse en una posición de poder a costa de lo que fuera. En este sentido, siempre me han repugnado aquellos que se agarran a un puesto como a un clavo ardiendo para evitar perder la posición o que andan llorando por las esquinas porque han tenido que salir de un puesto que habían conquistado más por mérito de otros que por el suyo propio.

La captación

Atraído por José Bono, motivado por Felipe González y apoyado por el juez Ventura Pérez Mariño, me incorporé a las listas del PSOE para las elecciones de 1993 con dos condiciones. La primera fue ser el número dos por Madrid; la otra —y esta es la clave de todo lo que sucedió después—, que desarrollaría un nuevo modelo policial de ámbito europeo destinado a combatir la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo de cualquier signo.

Las voces interesadas del PSOE, incluida la de Felipe —aun cuando era quien mejor sabía los motivos de mi dimisión después de mi salida del Gobierno y mi renuncia a mi escaño en el Congreso de los Diputados—, trataron de deformar las razones por las que me marché. De alguna forma resultaba incomprensible para quienes así pensaban, por la concepción interesada y parcial que tienen de la política, que alguien que estaba en la cúspide del poder renunciara a esa posición por principios. Pues, guste o no a quienes siguen empeñados años después en construir una realidad diferente, así fue. Los hechos y los acontecimientos así lo demuestran.

Nunca pedí ser ministro, aunque a principios de mayo de 1994, cuando ya hacía quince días que había presentado mi dimisión, sí manifesté al presidente del Gobierno que consideraba un grave error unir los ministerios de Justicia e Interior y nombrar como superministro de ambas carteras a Juan Alberto Belloch. El tiempo me dio la razón y así, quince años después, me lo reconoció Felipe expresamente al decirme que se equivocó al tomar esa decisión.

Mi incorporación a la política se fraguó casi sin darme cuenta. No sé si, como Pepe Bono ha contado en algún libro, él tuvo desde el principio la intención de captarme para las listas del PSOE. Si fue así, no lo percibí, porque la razón por la que conocí a Bono fue absolutamente accidental, sin intención por mi parte o por la suya.

La razón de nuestro primer encuentro estuvo en unas declaraciones críticas que Bono había hecho en un cuartel de la Benemérita durante las Navidades de 1992. El contexto era el caso Ucifa, y conviene recordar que pocos días antes, el 13 de diciembre, yo había ordenado el registro de la Dirección General de la Guardia Civil. Puse de manifiesto esas declaraciones a mi compañero magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en ese momento, Ventura Pérez Mariño, amigo próximo de Pepe. Ventura le transmitió mi malestar y Bono se mostró dispuesto a conocerme. Después de varios encuentros entre los tres, especialmente a partir de unos días de vacaciones en Sierra Nevada, en donde Pepe insistió en que me encontrara con Felipe González, aquel organizó en la localidad toledana de Quintos de Mora un encuentro del presidente del Gobierno con miembros de la sociedad civil, entre los que estábamos el pintor Antonio López, el director de Greenpeace —Xavier Pastor—, Ventura, yo y una serie de personas de diferentes ámbitos de la cultura y la política. Recuerdo que Felipe, cuando llegamos al lugar, estaba dedicado a una de sus aficiones favoritas junto a la de los bonsáis, injertar y trasplantar encinas. La velada fue interesante y yo me mostré muy duro con la corrupción, especialmente con Alfonso Guerra porque, desde mi punto de vista, era uno de los responsables de la falta de credibilidad de la política y de los políticos del momento. Lo llamativo es que Felipe estuvo de acuerdo, como también lo estaría cuando, ya en el Gobierno de nuevo, me reconoció que hacía tiempo que no hablaba con Alfonso y que en realidad el exvicepresidente estaba «loco». Imagino que las relaciones entre ambos estaban totalmente rotas mucho antes, pero me llamó la atención el hecho de que estuvieran tan alejados quienes todos creíamos que eran uña y carne.

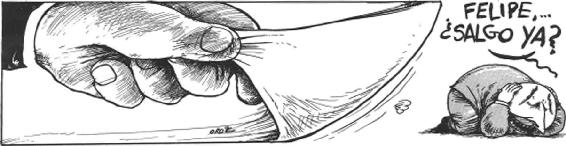

Tiempos de resaca de los GAL y del nacimiento del euro. En esta tira de Ricardo y Nacho, el presidente del Gobierno habla de la preocupación que le causan los jueces (Garzón, en realidad). Su interlocutor le dice que es Garzón y a Felipe casi le da un infarto. Al otro lado de la línea, Jordi Pujol ríe la broma que acaba de gastarle a González. El personaje del juez Garzón ya había superado al ser humano Baltasar Garzón.

Después de este encuentro, que debió de tener lugar en el mes de febrero de 1993, lo acontecido no dio más que para hacer algún comentario esporádico con Ventura y algún otro compañero. En casa, Yayo y yo simplemente hablamos sobre lo acontecido y se olvidó la cuestión. Quien no lo olvidó fue Pepe Bono, que a los pocos días volvió a quedar a través de Ventura con ambos en el restaurante Asador Donostiarra. Dije que sí porque no veía que hubiera riesgo alguno, dada la falta de relación con asuntos que afectaran al presidente del Gobierno en ese momento, en comentar las incidencias de aquella velada y, especialmente, por la buena impresión que me había producido la «preocupación» del presidente por la mala imagen que daba su partido en ese momento ante la sociedad española a causa de la corrupción. No hay que olvidar que en esos momentos estaban en marcha los casos Filesa, Malesa y Time Sport, mientras que aún «coleaba» el escándalo de Juan Guerra. Por mi parte, mi atención estaba en los tres procesos más importantes que tramitaba en esos momentos y en las dificultades a las que me enfrentaba en ellos. Eran los casos de Monzer Al Kassar, la Ucifa y la preparación de la tercera fase de la Operación Pitón contra el narcotráfico.

Monzer Al Kassar

El primer caso estalló a mediados de 1992 con las declaraciones que estaba prestando un «arrepentido», Ahmed Boumershed, también conocido como Abu Ziad, que había colaborado durante diez años con el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar. Boumershed aseguraba que, supuestamente, su antiguo jefe desarrollaba sus actividades ilícitas con absoluta impunidad y, al parecer, protegido por el aparato del Ministerio del Interior, en especial por quienes dirigían la seguridad del Estado. El arrepentido le identificó como la persona que suministró las armas a un grupo palestino liderado por Abu Abbas para llevar a cabo el secuestro del buque Achille Lauro el 7 de octubre de 1985 en el golfo de Alejandría (Egipto), durante el cual asesinaron al ciudadano estadounidense de origen judío Leon Klinghoffer. La detención de Al Kassar se produjo en el aeropuerto de Barajas, el 3 de junio de 1992, de la mano de la unidad especial de la policía que, al mando del comisario Alberto Elías, había investigado conmigo en noviembre de 1989 el atentado contra los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna en el hotel Alcalá de Madrid, donde murió el parlamentario aberzale Josu Muguruza y resultó herido de gravedad Iñaki Esnaola, quien, como su compañero, había viajado a la capital para tomar posesión de su acta de diputado en el Congreso.

La operación se había diseñado de forma que pudiéramos desarrollar la acción simultáneamente en Madrid y Marbella, donde el ya detenido Al Kassar poseía el palacio Mifaldi y otras viviendas en las que, según su excolaborador, encontraríamos armas y documentos falsificados. La información resultó cierta y pudimos intervenir una serie de pistolas y armas de guerra, así como numerosos documentos falsificados y dieciocho vehículos de alta gama cuyos números de bastidor habían sido alterados. Siempre imaginé que el traficante de armas estuvo protegido por el Ministerio del Interior debido a su colaboración en temas de terrorismo. Sin saberlo, había pisado un avispero que después me traería graves preocupaciones y quebraderos de cabeza de la mano de Rafael Vera —quien, al parecer, tenía una especial relación con Al Kassar— y que se desatarían con motivo de mi entrada en la política.

Inmediatamente después de la detención del traficante sirio, comenzaron los problemas. Me vi sometido —por iniciativa de Al Kassar, con el que colaboró un grupo de policías— a la vigilancia y control de mis actividades y a la preparación de un dosier que acabaría llamándose el Informe Veritas. En su elaboración no solo intervinieron Al Kassar y el aparato de Interior, que se entrelazaron con los que, entre bastidores, «movían» todas las posibilidades y artimañas de la Guardia Civil por la investigación de la Ucifa. Todo ello acabaría reconduciendo en 1994-1995 a las acciones de un grupo policial secreto creado ad hoc por la cúpula de Interior, cuyos titulares eran Juan Alberto Belloch y Margarita Robles. Curiosamente, en ambos casos estaba al frente de la defensa —en el de Al Kassar, sotto voce hasta el momento del juicio— el catedrático Manuel Cobo del Rosal, cuyo carácter intrigante y poder fáctico eran legendarios y notorios en la Universidad Complutense, donde yo también impartía clases de Derecho Penal, hasta el punto de que le llamábamos Al Cobone por su forma de actuar en la obtención y administración del poder en los ámbitos académicos y por sus técnicas poco éticas en la forma de desarrollar las estrategias de defensa. Todo valía al servicio del aparato y del poder; todo estaba sometido a los actores de Interior implicados entonces en el caso Ucifa, antes en el caso de Amedo y Domínguez y después en los casos Marey, Lasa y Zabala, Oñaederra y otros que contaminaron gravemente los comienzos de la democracia española y todas las estructuras de la seguridad nacional, como la Secretaría de Estado de Seguridad. Comprobar que estas estructuras contribuían a ocultar los hechos que se imputaban a los funcionarios investigados y que coadyuvaron con Monzer Al Kassar en mi contra fue una de las amargas realidades que me tocó admitir en aquellos años.

Tiempo de canallas

En un artículo sobre la guerra de Irak publicado en febrero de 2004,18 aproveché este título —tomado del libro en el que Lillian Hellman denunció la cobardía colectiva y las mentiras del poder que representó la era McCarthy en la década de 1950, y especialmente las persecuciones y «caza de brujas» contra el comunismo— para decir que aquellos años, de 1993 a 1997, fueron «tiempos de canallas» en los que diferentes actores, incluido el responsable máximo de la Fiscalía General del Estado, Eligio Hernández, actuaron para acabar conmigo. El objetivo era lisa y llanamente terminar con «la plaga Garzón», como un buen funcionario policial me ratificó, usando tan gráficas palabras, años después.

Recuerdo la forma burda en la que, utilizando tiempo y fondos públicos al servicio de intereses privados o aprovechando estos, me seguían en restaurantes, espacios deportivos y cualquier lugar al que me desplazara. En una ocasión hasta me acerqué a los que lo hacían y les dije que comunicaran al Ministerio del Interior que no tenía nada que ocultar y que no abandonaría las investigaciones en las que estaban implicados los actores que movían los hilos. Lo intentaron todo para acabar con mi prestigio a través de campañas de descrédito, incluso compraron el periódico Ya para utilizarlo como instrumento de acoso y derribo. Si alguien tiene tiempo e interés, puede acceder a los archivos de aquella época y comprobar esta realidad.

Personajes como el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, que se puso a su servicio; el abogado Manuel Cobo del Rosal; Rafael Vera; algunos de los implicados en el caso Ucifa y quienes los protegían desde otras estructuras de la Benemérita, entre los que no se encontraba Luis Roldán, al que odiaban; determinados periódicos, como el ABC o el referido Ya; el propio fiscal general de la época; y otra serie de personajes de las filas socialistas y de los oscuros aparatos del Estado, entre ellos el Cesid, se concitaron en esa acción sostenida. A todos ellos se sumaron, después del intermezzo de mi paso por la política, y, como consecuencia de mis investigaciones sobre el caso Marey, otros como el conspicuo personaje, escritor y cuestionable político Joaquín Leguina —quien no había tenido empacho en acudir a mí cuando yo era secretario de Estado para pedirme que mediara con Felipe González, pues este no lo recibía pese a ser él presidente de la Comunidad de Madrid— o el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que tiempo después se inventaría inexistentes conversaciones o afirmaciones mías para apoyar a quienes comparecieron en el Tribunal Supremo como acusados de aquel secuestro y por el que así fueron condenados, entre ellos José Barrionuevo y Rafael Vera.

La política me enseñó mucho y, sobre todo, me dejó ver el permanente «concurso de vanidades», mentiras, traiciones y falta de ética con las que muchos políticos se conducen, especialmente entre los propios componentes de un mismo partido o grupo, y más aún cuando alcanzan el poder; cómo viven y dependen de lo que se dice, se publica o se opina de ellos; cómo en muy pocos casos se piensa lo que se dice y se dice lo que se piensa y, además, los escasos supuestos en los que se actúa sin reserva mental, es decir, haciendo coincidir lo que se piensa, se quiere, se persigue o se dice con lo que realmente se lleva a la práctica. Pero también pude comprobar cómo muchos responsables políticos tienen verdadera vocación de servicio público, personas coherentes a las que conocí y que representaban la buena política en nuestro país en aquella época: Manuel de la Rocha, el sindicalista Cándido Méndez, Antonio Romero, Antonio Asunción, Dolores García Hierro, Alfredo Pérez Rubalcaba, Adolfo Suárez, Juan José Lucas, Gaspar Llamazares, José Bono, José Luis Rodríguez Zapatero, Gonzalo Robles, Jaime Mayor Oreja, Julio Anguita, Marcos Gutiérrez, Baltasar Garzón Garzón y otros muchos que han desempeñado sus cargos con honestidad probada, al margen de su adscripción partidaria.

Más madera

Vuelvo al relato de aquellos meses de 1993. No puedo olvidar que entraron en el juzgado y en mi despacho para sustraer unas minutas o borradores referidas al sumario de Al Kassar, que entregaron al diario ABC y este publicó sin inconveniente y sin contrastar, como haría dos años después con las supuestas facturas de Dominicana. Con este hecho delictivo se pretendía instrumentar una querella criminal por falsificación y prevaricación que sería presentada inmediatamente después de que se produjera mi supuesto nombramiento como ministro de Justicia. En este sentido, recuerdo que el ministro de Justicia saliente, Tomás de la Cuadra, me advirtió en la sesión de investidura del presidente González que esta trama estaba preparando acciones contra mí y que debía hablar con Felipe. La verdad es que me lo tomé en serio porque era consciente de hasta dónde eran capaces de llegar estos personajes. Tal como me había recomendado De la Cuadra, acudí a Felipe, quien me recibió en el despacho que tenía en el Congreso con el objetivo de decirme que estaba preocupado con las «amenazas» que, al parecer, le estaba haciendo llegar Vera y que consistían en «hacer estallar» el caso Al Kassar contra mí. Le respondí con total tranquilidad —como le había comentado en la precampaña con ocasión de la noticia de que yo habría dado, cobrado y no declarado unas clases de oposiciones— que no tenía nada que ocultar y que todos mis ingresos estaban en la declaración de Hacienda, pero que sí le exigía que tomase las medidas adecuadas para que toda esa «mierda» cesara de forma inmediata.

Debo reconocer que me dolió el hecho de que se pusiera en duda mi proceder, especialmente viniendo de quienes estaban dando muestras de actuar al modo mafioso más zafio. Pero este hecho, como otras alarmas que iba detectando, me mostraba lo que me esperaba en medio del campo minado en el que yo mismo me había metido. Desconozco si el presidente hizo algo o no, pero nunca más volvimos a hablar de ese tema. La querella no llegó a presentarse porque —a petición mía— la Policía, que había investigado conmigo, y la Guardia Civil, que había intervenido en la investigación de la Ucifa y las operaciones Pitón, consiguieron desmontar la trama urdida. Esto, junto con su participación en las investigaciones, las hizo objetivo de quienes estaban implicados en los hechos delictivos y la persecución que se desató contra los funcionarios respectivos no tuvo medida, aunque resistieron y así prestaron un alto servicio a la justicia y a la sociedad que, en algunos casos, tuvo un alto coste para ellos.

El «arrepentido» Abu Ziad desveló cómo lo habían utilizado y cómo, a las órdenes o siguiendo instrucciones de Al Kassar y con la asesoría del letrado que dirigía la trama en la sombra, el objetivo era yo. Al retractarse aquel, se quedaron sin elementos para consumar una trama perfectamente urdida contra mí y que, más tarde, se reproduciría. Muchos años después, cada uno de los actores, incluido Al Kassar, llegaría a contarme cómo habían establecido una especie de pactum scaeleris —un acuerdo entre delincuentes para cometer una acción criminal ya recogido en el derecho romano— para acabar conmigo. No les salió bien. En ese momento.

El juicio, después de la política

Lo que sí les salió bien fue el juicio contra Al Kassar. La Sala, en una decisión que no criticaba mi trabajo pero descalificaba la suficiencia de las pruebas, le absolvió en marzo de 1993. En la apelación contra el auto de procesamiento, el magistrado Francisco Castro Meije había desmembrado el sumario del traficante sirio y enviado el asesinato frustrado de Elias Awad al juzgado correspondiente de la plaza de Castilla; las armas, la falsificación y los coches trucados a Marbella, donde nunca más se supo, y el Achille Lauro a la Audiencia Nacional. De este modo se reducían las posibilidades de una condena. Y, en efecto, la prueba no fue considerada suficiente y se dictó sentencia absolutoria.

Así quedó el caso de Al Kassar en España hasta que dieciséis años después, en 2009, los estadounidenses, con el apoyo de la Fiscalía española y la Audiencia Nacional, armaron una operación encubierta para detenerle. Juzgado en Estados Unidos por conspirar para vender armas a la guerrilla de las FARC, fue condenado. En este caso las pruebas resultaron más contundentes, o al menos así se estimó, aunque no fueron escasas las que aportó la causa española que desvelaba su especialización en las proximidades de los oscuros ámbitos del terrorismo, el tráfico de armas y la falsificación, así como una vida de opulencia y la protección «oficial» recibida en varios países que lo blindaron durante treinta años, los mismos que está cumpliendo en una prisión de alta seguridad estadounidense.

Por su parte, Abu Abbas fue detenido por los estadounidenses en Bagdad en 2003. Pero ni él ni nadie, a excepción de Al Kassar, ha sido juzgado por lo ocurrido en el trasatlántico italiano Achille Lauro.

Continúa la captación

Podría decir que hubo una serie de maniobras orquestadas para convencerme e incorporarme al proyecto del cambio que preconizaba Felipe González en aquella época, pero he de reconocer que fueron mi propia reflexión sobre la situación política del momento y la convicción de que podía aportar mi experiencia de cinco años en la Audiencia Nacional al Gobierno que surgiera de las urnas lo que me hizo decidirme. Pero, al analizar la situación con carácter retrospectivo, se advierte que lo que quisieron captar fue mi popularidad en ese momento, mi imagen de juez independiente que se había enfrentado a los poderosos, fueran de un sesgo u otro, pero no mis posibles conocimientos ni lo que pudiera aportar en realidad. Probablemente, esa distorsión inicial entre lo que se decía y lo que se pretendía fue lo que hizo que todo saltara por los aires después. Incluso Bono lo dice en sus memorias:

[…] me quedo a solas con Felipe y coincidimos en que Garzón nos traerá problemas. «Haremos todo lo posible porque las complicaciones vengan después de las elecciones —aclara el presidente—. Garzón traerá votos. Hemos hecho un tratamiento de shock sobre el enfermo, esperemos que no se nos muera en el quirófano».19

A pesar de la discreción con que se llevaron las conversaciones, el 27 de abril de 1993 saltó la noticia en El País. Relataba cómo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Felipe González, negociaba con profesionales de prestigio su inclusión en un lugar preferente de las listas del PSOE en Madrid y Barcelona:

A tres días del cierre definitivo de las listas en el PSOE, González no renuncia a colocar a un independiente en la lista socialista por Madrid y a otro en Barcelona. […] Pero la auténtica sorpresa ha sido la negociación que, según fuentes socialistas y judiciales, mantiene González con el juez Baltasar Garzón, con el objeto de incorporarlo a la lista de Madrid. […] La pretensión de González de incorporar en las listas del PSOE a independientes de prestigio se encuadra en su política de apertura a sectores más amplios de la sociedad.20

Pero la Federación Socialista Madrileña (FSM) había aprobado ya su lista para el Congreso, con González como número uno, seguido de Javier Solana —responsable de la cartera de Asuntos Exteriores— y el exministro Joaquín Almunia. Pocos días después, el 28 de abril, se confirmó la noticia y pasé a ser oficialmente candidato del PSOE a las elecciones generales, como número dos de la lista por Madrid.

La reacción dominante fue de sorpresa ante la noticia, incluso el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, con quien había tenido varios desencuentros, declaró: «¿Cómo me iba a sentar mal, si además de juez que trabaja es un demócrata?».21 Y qué decir de su predecesor, José Barrionuevo, quien manifestó su total conformidad a pesar de verse relegado de la cuarta a la quinta posición de la lista. Más podría haberse molestado Solana, que pasaba de segundo a tercero, pero parece que la disciplina de partido funcionó a la perfección también en esta ocasión.

En la poderosísima FSM, en cambio, no fueron tan benévolos. Si Joaquín Leguina, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, calificó de «brillante» la operación, otros históricos reaccionaron con frialdad.

Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP, soltó mordaz que la noticia le dejaba indiferente porque «aunque la mona se vista de seda, mona se queda». El portavoz del PP en el Congreso, Rodrigo Rato —el mismo que ahora se enfrenta a la Justicia por presuntos delitos de corrupción, delitos fiscales y blanqueo de dinero—, afirmó que «sería interesante saber desde cuándo Garzón piensa en clave socialista», para añadir, unos días después, que «por fin a Garzón le van a contar la verdad sobre los GAL en su propia candidatura». José María Aznar se limitó a aseverar: «Todas las decisiones personales son respetables», mientras que otros lo definieron como «una buena jugada» de Felipe González.

Lanzamiento publicitario, decepción para la ciudadanía, acceso al pesebre del poder político por parte de los jueces, destrucción del mito del juez independiente… Estas fueron algunas de las lindezas que me dedicaron políticos y tertulianos radiofónicos. En cuanto a mis compañeros jueces, también hubo disparidad de declaraciones, pero quienes me importaban me apoyaron en todo momento. Así lo hizo el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, que lo definió como un «paso hacia delante» para mí. Clemente Auger, presidente de la Audiencia, sintió que les dejase: «Creo que te equivocas —me dijo—, pero, de todas formas, ¡ánimo!». Pascual Sala, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, se mostró entusiasmado, afirmó que era una noticia formidable y una decisión perfecta. Salí de su despacho muy reconfortado. Penosamente, Pascual cambiaría su actitud cuando dimití y me marché de la política.

Me emocionó también la carta de Bueren, que me recordaba a Giovanni Falcone, asesinado un año antes, y me animaba a seguir adelante como había decidido:

La politización no llega a los jueces cuando estos hacen política después de cesar en el ejercicio profesional y a cara descubierta. Son otros los peligros. Has demostrado una vez más estar por encima de quienes no entienden que la vida de nuestro país en democracia exige de la participación de todos, y que nadie debe ser excluido de tal posibilidad desde donde libremente considere. Tu decisión te compromete como ninguna otra anterior. Que el ejemplo que has dado te sirva de ayuda en tu nueva tarea para sostener el valor de la independencia judicial.

Un fuerte abrazo.

CARLOS BUEREN

Unos días antes, yo había recibido una carta del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, conminándome a que no diera este paso. Me mandó unas líneas en un tarjetón marcado con el membrete del diario y el cargo del remitente, y enviado a mi despacho en la Audiencia, no a mi domicilio particular. Pedro J. dijo luego que no la había remitido como director del diario, sino que se había tratado de «una carta personal, a mi amigo Baltasar, diciéndole: “No me puedo creer que sea verdad lo que me dicen, y si lo es, espero que reacciones con la misma honradez que has tenido como juez”». Huelga decir que como no obedecí sus amigables deseos di el primer paso para formar parte de su larga lista de bestias negras, donde todavía me honra figurar con cierto orgullo y no poca satisfacción.

Un hecho vino a suavizar tanta animadversión y declaraciones en contra. El príncipe de Asturias —y hoy rey— me entregó, el 29 de abril, uno de los nueve premios Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección. Don Felipe destacó el «trabajo constante y bien hecho, con disciplina personal, profesionalidad, esfuerzo y entrega hacia unos objetivos y hacia sus semejantes» de todos los galardonados. Hasta el mes de febrero anterior, yo era el segundo personaje mejor valorado por los españoles después de su padre, el entonces rey don Juan Carlos, según una encuesta del CIS.

Recuerdo que el mismo día de la presentación oficial de la candidatura, el 7 de mayo, fui a la radio, a Onda Cero y a la SER. Allí dije que me sentía como un toro despistado al saltar al ruedo y era cierto, pues la vorágine de los acontecimientos me atropellaba y ya no estaba concentrado en mi despacho, trabajando como siempre con mi equipo, sino que me encontraba continuamente bajo los focos: entrevistas, declaraciones, mítines, conferencias, intervenciones, más entrevistas, reuniones, más y más entrevistas…

Primer mitin

Al día siguiente, 8 de mayo de 1993, me estrené por la tarde con mi primer mitin en Albacete, acompañado de Pepe Bono y Narcís Serra. Yo había elaborado un discurso con la ayuda de José Enrique Serrano, el jefe de gabinete de Serra. Me dieron unas directrices generales, pero en ningún momento me dijeron que no hablara de esto o de aquello, solo que focalizase y personalizase todo en la figura de Felipe González, el líder único e indiscutible.

Casi llevaba el discurso aprendido de memoria, pero aun así y para no equivocarme, decidí leerlo. Estaba muy verde en estas lides, pero Bono también llegó bastante verde tras el trayecto con mi conductor (de hecho, llegó más cansado a causa del miedo que del propio viaje y la velocidad). No sé muy bien por qué todo el mundo dice que voy en coches que vuelan bajo. La verdad es que, como no conduzco, no suelo darme cuenta de estas cosas. El caso es que mis primeros actos electorales fueron poco mitineros, como se decía, pues yo era más discursivo que otra cosa, pero con los días aprendí a arengar a las masas como el más avezado de los políticos profesionales.

Fuera como fuese, en Albacete me sentí tenso, nervioso, preocupado por mi primera intervención. Sentado junto a Serra, consultaba una vez más mis apuntes. Cuando llegó el momento, me levanté y leí el discurso. Estaba terriblemente afónico y dicen que se me veía serio y circunspecto, con poco tirón, y que luego me tuvieron que llevar casi en volandas hasta el coche por el fervor de los allí reunidos. En fin, hubo mucha campaña electoral, que al fin y al cabo era lo que tocaba. Recuerdo que en aquel primer mitin resalté que «ser independiente no significa ser neutral en la disyuntiva entre progreso y conservadurismo», y agregué: «Yo apuesto por la idea de progreso que patrocinan Felipe González y el Partido Socialista». Incidí en la «hipocresía» de los que antes me elogiaban con entusiasmo y ahora solo me veían como un «compendio de desastres», pues detrás de esas críticas, afirmé con convicción, «se esconde una voluntad de secuestrar la política y de despreciar la participación democrática».

Sensaciones

Varios miembros del partido, como Manuel de la Rocha, me contaron tiempo después que mi presencia en la lista como número dos fue bastante impactante, porque en aquellos tiempos mi juzgado era la punta de lanza contra el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción —que ya asomaba su fea cara y me preocupaba sobremanera— y la defensa de las libertades. Resumiendo, que en él se luchaba contra el crimen en todas sus facetas y, por este motivo, resultaba muy mediático. Tanto, me recuerda mi buen amigo y periodista de La Vanguardia, Eduardo Martín de Pozuelo, que en las redacciones los titulares habían cambiado de sujeto: ya no era la Audiencia, el Juzgado o un anónimo juez quien aparecía, ahora el sujeto de las noticias era Garzón, a lo que también ayudaba la contundencia y brevedad del apellido que me honro en llevar, según decía.

A Eduardo le propuse que viniera conmigo al mundo de la política para llevar todo lo relativo a la prensa. Le llamé y le conté el tema un poco por encima, pidiéndole que fuera discreto y que confiara en mí. Su compañero y amigo Jordi Bordas me advirtió de que me estaban engañando, que no me dejase atrapar. «¿Es que no sabes cómo son?», me espetó.

Creo que González y Bono creyeron que con tenerme dentro, en el poder, yo estaría tranquilo y conforme. Es decir, había cumplido mi misión de aportar una cantidad sustancial de votos, necesarios para ganar, y a partir de ahí cualquier otra aportación no era ni esperada ni querida. Pero pienso que no contaban con la realidad de que yo sí creía lo que decía, que realmente pretendía que las cosas cambiaran y que estaba convencido de que el impulso democrático que todos los líderes y responsables del PSOE proclamaban a gritos era el verdadero comienzo de una regeneración política necesaria, once años después de que el partido hubiera ganado las primeras elecciones.

Me equivoqué. Y debí darme cuenta el mismo día del primer debate entre Felipe y Aznar a finales de mayo de 1993. Recuerdo que el presidente del Gobierno había regresado de un accidentado viaje desde Tenerife, adonde el avión tuvo que regresar en un primer momento a causa de una avería en vuelo, y esto hizo que llegara cansado y que no tomase en serio a su oponente. Llamé a Felipe esa tarde y me dijo que se encontraba bien, que no necesitaba preparación porque Aznar era incapaz de aguantarle en un debate. Lo cierto es que vi ese cara a cara en televisión desde mi casa durante la cena, y me quedé absolutamente perplejo y asustado cuando, de repente y para equilibrar la «paliza» que le estaba dando el aspirante al puesto, González le espetó frente a las críticas de los casos de corrupción en el PSOE: «Sabe lo que le digo, señor Aznar, he encargado al juez Baltasar Garzón que presida una comisión para la investigación de la corrupción». En ese punto el oponente se quedó tan sorprendido como yo, que me enteré en ese preciso momento de semejante proyecto, el cual —como era obvio— no se desarrollaría nunca, aunque estuvo en la base de mi dimisión poco menos de un año después. Esa misma noche, al finalizar el encuentro, llamé a Felipe y le dije: «¿Cómo es que has hecho esa promesa si ni siquiera lo hemos hablado?». Él me contestó: «Baltasar, las promesas en campaña electoral se hacen para no cumplirlas».

¡Qué certeras y terribles fueron sus palabras! Escenificaban la verdadera faz de una forma de entender la política que no era la mía. Jamás nadie tuvo voluntad de formar esa comisión, como tampoco de combatir con decisión la corrupción, aun a pesar de que había una oportunidad única para iniciar la limpieza. Este episodio se me quedó grabado y, en abril de 1994, exigí el cumplimiento de la promesa electoral bajo la sombra de mi dimisión ante el presidente del Gobierno. Conseguí cambiar la votación de todo el grupo socialista y que se formara esa comisión, pero desnaturalizada en su forma y en su fondo, de modo que estaba muerta antes de nacer. Siempre he criticado duramente la falta de coherencia y de seriedad en el ejercicio de la política. La oportunidad que se proclama en ella es, para mí, la de transparencia y cumplimiento con los ciudadanos o, al menos, la de explicación y rendición de cuentas. La trampa, el trapicheo, el enjuague, la acomodación y el traicionarse a uno mismo de forma sistemática por conservar el puesto y la doble moral me revuelven las tripas, y me parecen sencillamente deleznables quienes se aprovechan de lo público para engañar a la ciudadanía en beneficio de lo propio. Durante el año que pasé en política aprendí bastante sobre todo ello, con clases prácticas aceleradas.

Un oscuro porvenir

Durante la campaña percibí envidia y animadversión, pero también un cariño inmenso en las gentes sencillas que acudían a oírnos o saludarnos. Realmente una campaña electoral es equivalente a una sobredosis constante de adrenalina. Hubo ocasiones, como en Granollers, en las que después del mitin era transportado prácticamente en volandas de mano en mano y de abrazo en abrazo hasta el vehículo en el que me movía. Esta parte de mi paso por la política me marcó en mi relación con el pueblo. Siempre había estado próximo en mi modo de proceder, pero ahora tenía marcado de por vida el hecho de que mi compromiso con los ciudadanos se antepondría en todo momento a las exigencias de cualquier poder establecido.

El mitin que cerró la campaña tuvo lugar en la madrileña Casa de Campo el 4 de junio de 1993 ante más de veinte mil personas. Fue el único acto en el que Felipe y yo coincidimos después de la foto que dio inicio a esta aventura, tomada en el jardín del Palacio de la Moncloa el 27 de abril anterior en compañía de Pepe Bono y Ventura Pérez, quien también se unió a lo que yo creía un proyecto de cambio político y no pasó de ser un ardid para ganar las elecciones y mantener el poder cuatro años más. Entre mi primer mitin en Albacete y aquel cierre de campaña parecía que habían pasado mil años, pero tan solo habían sido veintidós días, en los que recorrí toda España y, si no me equivoco, fui el candidato que más actos electorales celebró entre la precampaña y la campaña. Me entregué con más dedicación que oficio, casi leyendo las intervenciones para compensar el miedo escénico que me daba prometer las cosas que haríamos y tener la incertidumbre de si podríamos cumplirlas. Despertar expectativas en la gente, convencer a los ciudadanos para que nos votaran, suponía para mí un compromiso inalienable, un vínculo indestructible con los votantes que no rompería bajo ningún concepto. Probablemente es de lo poco que tenía claro: cumplir con el pueblo, no mentirle, sí explicarle, y dar todo lo que tenía. Por eso cuando el presidente me dijo aquella frase demoledora sobre el incumplimiento de las promesas electorales me hundí, porque me barruntaba el oscuro porvenir que me aguardaba.

Hoy, tantos años después, sigo pagando el coste de aquella corta aventura electoral a la que se me convocó por mi imagen, consolidada por mi trabajo en los cinco años precedentes en la Audiencia Nacional, y en la que se me utilizó como recurso de marketing, es decir, de «engaño», o al menos como pieza en una maniobra electoral frente a los otros grupos políticos, que quedaron sorprendidos o transitoriamente noqueados, según me contó un líder popular que le había ocurrido a José María Aznar cuando se enteró de mi incorporación al PSOE como independiente. Al parecer, el candidato del PP no se lo creía y se quedó sentado en un pasillo de su sede, sin decir palabra durante un buen rato, hasta que asimiló esa nueva circunstancia imprevista y de consecuencias negativas para quienes, en ese momento, tenían todas sus esperanzas en ganar las elecciones.

Lo que quería representar

En aquellos momentos no era consciente de a qué me enfrentaba realmente, y si lo era aparqué las dudas para dedicarme de lleno a la campaña y a ganar las elecciones, como aconteció. Me había convertido en una especie de infiltrado que no tenía acomodo en ningún sitio. No me podían presentar como militante, porque no lo era, ni hice intención de sumarme a esa inercia. Quería mantener mi independencia y que mi adhesión al proyecto fuera estrictamente ideológica y en función del programa que se iba a presentar… y a cumplir en el caso de ganar las elecciones. En esto fui muy claro. Por coherencia, no exigí un futuro puesto en un hipotético gobierno, ni hubiera sido lógico que lo hiciera, aunque estoy seguro de que Felipe me lo hubiera ofrecido desde el primer momento porque él y el partido lo necesitaban. Únicamente me planteé cómo encontrar la fórmula para, estando solo como estaba, adquirir un peso político suficiente, que perdería de estar en el seno de un Ejecutivo al que me debería por lealtad institucional y obligación legal en todo caso. Fue esa la razón por la cual, después de reflexionarlo y consultarlo con algunas personas de mi confianza, llegué a la conclusión de que debía exigir ser el número dos en la lista de Madrid, por detrás del presidente. El mensaje político era potente, sin que ningún otro cargo del partido se interpusiera. La petición sorprendió a Pepe Bono cuando se lo dije en la reunión previa que tuvimos en la cafetería Galaxia de Moncloa —curiosa coincidencia— con Ventura antes de dirigirnos al palacio en donde nos recibiría Felipe González. La propuesta sorprendió a ambos, pero finalmente se concretó y causó el impacto que yo quería que produjera, tanto en el partido como en los medios y en el pueblo en general. El afán de regeneración era imparable, o así lo creía firmemente yo en ese momento.

Ningún otro acuerdo medió entre Felipe y yo, ningún otro comentario existió por mi parte con otros responsables del partido. Todas mis afirmaciones posteriores, sobre todo después de mi dimisión efectiva en mayo de 1994, buscaban razonar mi «espantada», pero se utilizaron como excusa para propiciar la construcción de una aparente animadversión profunda mía contra el partido socialista, al hilo de las investigaciones judiciales sobre los GAL y la implicación de responsables del Ministerio del Interior. Nunca existió tal animadversión. Sencillamente, a algunos responsables políticos de la época que vociferaban con insistencia su frustración por mi marcha los descolocó que alguien prescindiese de los oropeles del «poder» y se marchara por convicción del Gobierno y del Parlamento. Yo entendía que debía abandonar mi puesto al estar en desacuerdo con el PSOE, al que me había sumado para defender un programa, pero también que, al haberlo obtenido por representarlo, el escaño debía permanecer en el partido. Seguir en el grupo mixto habría sido traicionar la confianza de los votantes. Con mi dimisión explicada traté de transmitir a quienes habían creído en mi aportación las razones de mi marcha y mi firme voluntad, como expresé, de que seguiría trabajando desde mi juzgado en defensa de los intereses de los ciudadanos, con independencia e imparcialidad. En un país en el que siempre se creía que cuando se hace algo es por alguna razón oculta o buscando algún objetivo diferente, cuando se trata de ser coherente y cumplir con unos principios éticos es muy difícil aceptarlo porque eso implica dejar al descubierto la falsedad y el vacío de muchos en los que, sencillamente, esos principios fueron inexistentes.

La verdad es que me consideraba, como también hacían los demás, una especie de extraterrestre que estaba y quería permanecer al margen de las estructuras del partido, para mí en manos de Alfonso Guerra, del que no me fiaba en absoluto aunque lo respetaba, y del guerrismo, que aglutinaba a responsables cuyos perfiles estaban ya adocenados por el poder y, por tanto, eran más fieles a quienes mandaban dentro del aparato de su propio partido que al pueblo que los había elegido. El apego al poder, tanto por el halo que otorga su ejercicio como por ser medio de subsistencia, es uno de los peores virus de la política porque hace que las personas pierdan su ética, se muestren serviles con el que los controla y destruyan su propia identidad cuando la permanencia en el cargo se vuelve un modo de vida. Todo esto hace que se sometan a cualquier manipulación o dependencia, contribuyendo a la modulación de una casta que siempre es perversa en cualquiera de los ámbitos en que se forma.

Se producía en mí un fenómeno extraño. Por una parte, no me fiaba casi de nadie y, por otra, creía que Felipe era diferente y que su voluntad de regeneración era real. Fue un inmenso error por mi parte, como tuve ocasión de comprobar en nuestra última reunión en la Moncloa el 22 de abril de 1994 cuando me citó para hablar de la carta de dimisión que le había enviado el día 18 de ese mismo mes, veinticuatro horas antes del debate sobre el estado de la nación. En ese encuentro, él mismo me confesó que no todo lo que quería hacer lo podría conseguir. Por ejemplo, le pedí que por higiene democrática debería cesar al fiscal general Eligio Hernández, a Carlos Solchaga y a José Barrionuevo debido a los escándalos de corrupción que habían estallado. Felipe me dijo que no era tan fácil en el primer caso y que, en los otros dos, tenía «las manos atadas», expresión que entendí referida a la circunstancia de que ambos carecían de cargo alguno en el Ejecutivo y, por tanto, dependían del grupo parlamentario.

Durante la campaña, trabajé con una secretaria en una oficina que alquiló el partido para Ventura y para mí en las proximidades de la calle Ávila, donde pudimos recibir a medios de comunicación y mantener la separación e independencia que se requería y se pretendía con la incorporación de independientes a las listas electorales. Posteriormente, cuando en 1995 desarrollé la investigación de los GAL, se quiso presentar por parte de los círculos próximos al aparato de Interior que los gastos de esa oficina, así como los relacionados con dietas, viajes y demás expensas electorales, se habían satisfecho con fondos reservados, como si con ello se quisiera contaminar mi actuación. Obviamente no era cierto. Si esos gastos no se asumieron con fondos del partido, en contra de lo que se nos había dicho, este debería rendir cuentas a quien correspondiese, pero jamás se nos podrían exigir a nosotros, por el simple hecho de que nunca dispusimos de ellos.

No obstante, aunque yo nada tenía que ver con el asunto, cuando surgieron estos comentarios reaccioné de modo fulminante. Y lo hice de idéntico modo cuando se habló de los gastos que, según Rafael Vera, se habían dispuesto para reforzar las condiciones de seguridad de mi domicilio, como se había hecho con los de otros jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Inmediatamente exigí al ministro del Interior, Antonio Asunción, que me facilitara los expedientes de aprobación del gasto, cosa que hizo sin dilación. Estos acreditaron que las cifras se habían publicado en el BOE y, por tanto, era falso, una vez más, lo que se quería aparentar al respecto. Además, presenté sin dilación sendas denuncias ante el nuevo fiscal general del Estado, Carlos Granados, instándole a que investigara si lo que se imputaba sobre los supuestos pagos era real y, en su caso, que depurara las responsabilidades a que hubiere lugar. Incluso me personé en la Fiscalía General para aportar la ayuda que se me reclamara. Ninguna actuación se impulsó desde el Ministerio Público. Todos estos acontecimientos dan idea de las dificultades a las que me enfrentaba y del rechazo que inspiraba en aquellas personas poderosas que veían peligrar su situación ante las acciones «descontroladas» que yo podía desencadenar tanto desde dentro como desde fuera.

Recuerdo que en la noche de la victoria electoral hablé con Felipe cuando se dirigía hacia el hotel Palace, el lugar tradicional para este tipo de actos del PSOE, y le dije que debía dar un mensaje muy potente para que quedara la impronta del cambio que habíamos proclamado y defendido. Entonces me dijo que había pensado decir algo que le había propuesto Enrique Serrano —«He entendido el mensaje»— y quería conocer mi opinión. Le comenté que me parecía bien y que la gente iba a elucubrar positivamente, pero que, a la vez, nos comprometíamos con la definición y desarrollo de la doctrina del «impulso democrático» del que habíamos hablado hasta la saciedad. De esta forma comprobaba de nuevo que la improvisación sería la norma durante toda la legislatura. No dejaba de chocarme que mi modo de proceder fuese mucho más reflexivo que el que estaba comprobando a todos los niveles.

Esa noche, aguardé a que Felipe se marchara del Palace porque de esa forma quería evitar «robarle» espacios al presidente. La entrada en el hotel fue realmente impresionante. La euforia era total en todos los asistentes. La victoria, si bien había sido por mayoría simple (164 escaños, si no recuerdo mal), era espectacular porque la mayoría de los comentaristas y expertos pensaban que se perdería o que sería mucho más ajustada. Una vez en el interior, alguien me llamó de parte de Txiki Benegas y de Alfonso Guerra para que subiera al primer piso, a una especie de reservado que tenían en el hotel. Hablé con Benegas sobre el triunfo y me dijo muy orgulloso que se había logrado a pesar de que querían hundir al partido y de las denuncias de corrupción. Le repliqué que pensaba que habíamos ganado porque conseguimos transmitir un mensaje diferente, inseparablemente unido a la idea de transparencia y al combate contra la corrupción en la que había navegado el partido en los últimos tiempos. Me miró un poco sorprendido con mi respuesta y me di cuenta de que no había ninguna autocrítica. Es decir, pasaban de las promesas hechas. Efectivamente, la afirmación que Felipe me había hecho después del primer debate con Aznar se confirmaba con las palabras de otro de los responsables socialistas. Asimismo, Benegas me dijo que no le hablara de ese tema ni de esa forma a Alfonso porque no lo entendería.

Ante esta situación, no sé por qué, me vino a la memoria el primer contacto no personal que tuve con Guerra, diez años antes, en 1983, cuando yo era magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz y puse en libertad a un sacerdote que había hecho una homilía en la que reivindicaba algunos valores de dos jóvenes de los Comandos Autónomos que habían muerto en Usúrbil mientras manipulaban una bomba. El entonces vicepresidente del Gobierno exigió la detención del cura, al que defendió Juan Mari Bandrés. Al ponerlo yo en libertad, Guerra la emprendió contra el cura, el obispo y, cómo no, el juez.

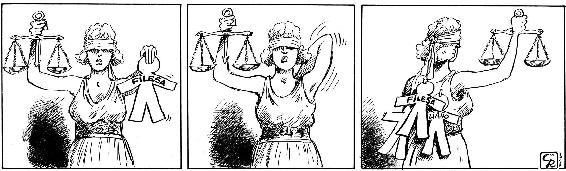

Mientras Alfonso Guerra demostraba a gritos su acérrima oposición a que se constituyese una comisión de investigación sobre Filesa y su órbita, el ministro Belloch, con el apoyo de Miquel Roca, maniobró y consiguió que se aprobase en el Congreso, pero su contenido era ya una burla a la justicia —como Gallego y Rey plasmaron en esta tira—, pues se convirtió en una comisión de estudio y no específicamente de investigación del objetivo demandado. Este incumplimiento de la promesa electoral que había hecho, confiado en la voluntad de Felipe González de regenerar la política española, fue una de las razones que llevaron a Garzón a dimitir.

No sé qué me llevó a recordar este hecho, pero me dije a mí mismo que no pintaba nada esperando para conversar con quien, para mí, había representado lo más turbio de la actuación del partido en los años anteriores. Puesto que sabía que yo tampoco era santo de su devoción, y sin esperar a que concluyera una entrevista que le estaban haciendo, me marché sin hablar con él. Desde entonces hasta que dimití, tan solo le saludé en un par de ocasiones y no nos cruzamos más palabras. Lo más próximos que estuvimos fue en el siguiente debate sobre el estado de la nación, en el que se alteró hasta unos límites grotescos cuando intuyó que la decisión del grupo socialista de no votar la comisión de investigación de Filesa se había revocado, a instancias mías y por decisión de González, de modo que se aprobó al día siguiente. Era el 20 de abril de 1994.

El Plan Nacional sobre Drogas

A finales de julio de 1993, el vicepresidente Serra me llamó y me dijo que sería nombrado secretario de Estado como delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, para lo cual elevaron el rango de lo que hasta entonces había sido una dirección general. La fecha del nombramiento fue la del 30 de julio. La nueva secretaría se adscribió al Ministerio de Asuntos Sociales, a cuyo frente estaba Cristina Alberdi, con la que siempre mantuve una relación excelente y de la que guardo un buen recuerdo. Creo que fue una persona coherente y mantuvo la dignidad antes, durante y después de su paso por el Gobierno.

Probablemente, Felipe González anduvo dándole vueltas a lo que él pensaba que era una justificación conmigo: crear una Secretaría de Estado y darme competencias asistenciales de prevención en lo que era un puesto de responsabilidad, porque tenía a su cargo la coordinación de la política del Estado en materia de drogas, salvo en lo que se refería a la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Parecía como si hubiese olvidado el contenido del informe que le había remitido exponiéndole lo que debía ser un verdadero instrumento de dirección y coordinación de toda la política de drogas, y en especial lo referente a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que era precisamente sobre lo que habíamos hablado y que yo consideraba necesario, pues era la única responsabilidad a la que podía aportar todo lo que había puesto en práctica en los cinco años anteriores en la Audiencia Nacional. Pero, sin duda, esa labor no podía desarrollarse desde el Ministerio de Asuntos Sociales.

Sería más avanzado el verano, a finales de agosto, en una cena en la Moncloa en la que me habló de su compromiso en la lucha contra las drogas, cuando me comentó que compartía conmigo que el proyecto que yo le había elaborado solo se podía hacer desde Interior, pero que José Luis Corcuera se negaba en redondo a que yo pudiera asumir alguna responsabilidad sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que debería hablar con él. Puesto que él era el presidente del Gobierno, le contesté, podía dar las órdenes oportunas para que se hiciese efectiva una de sus promesas electorales, la lucha contra el crimen organizado, ya que no estábamos cumpliendo la de una comisión de investigación en el caso Filesa. Me contestó con un lacónico «Baltasar, no es tan fácil como tú lo ves». La misma frase que me dijo, meses después, cuando le pedí la dimisión de varios responsables políticos socialistas. Por supuesto que no lo veía fácil, pero comprobé que no había ninguna voluntad de lograrlo.

Con esta reunión quedaron claras las posiciones, de modo que decidí hablar con el ministro Corcuera y este me dijo que me prestaría toda la ayuda que necesitara…, pero que la secretaría se quedaba en Asuntos Sociales. Era obvio que no quería saber nada de una verdadera coordinación integral efectiva. En vista de esa actitud negativa intenté la aproximación por la vía de la financiación de algunos programas asistenciales y de prevención, a lo que me contestó que podía disponer de una parte del importe de las multas de tráfico para esos fines. Creía que estaba de broma, pero cuando vi su cara seria comprobé que lo decía de verdad, aunque lo que me estaba proponiendo era casi delictivo y además no dependía de él, sino de Hacienda. En definitiva, era obvio que para el ministro del Interior el problema de la droga no era suyo o, al menos, no en la integralidad que yo quería darle.

En este contexto y con la legislatura recién comenzada pero en plena efervescencia, me centré en mi cometido y comencé a elaborar un programa de treinta y cinco medidas que deberían implementarse a lo largo de la legislatura, con vocación de proyección de futuro y permanencia para lograr que el Plan Nacional sobre Drogas avanzara en su ejecución más allá de ser un mero instrumento de relación con las comunidades autónomas y los siete ministerios a los que afectaba, y que se concretaba en un par de reuniones al año bajo mi dirección. Para enfrentar el desafío de un verdadero programa de gobierno en materia de drogas, nombré a mi equipo y coloqué al frente, como jefa de gabinete, a la profesora titular de Derecho Penal, Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, que desempeñó su labor con gran eficacia y dedicación. Mantuve a la mayor parte del equipo anterior y añadí algunos cambios mínimos, como el nombramiento de dos asesores, José Oliva Gil, excelente sociólogo, y José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal y conocedor de la materia de drogas en profundidad, a los que se sumó la fiel Mari Carmen Medina como secretaria. Con muchas ganas y muy poco presupuesto, nos pusimos a diseñar el plan de acción.

En honor a la verdad, debo reconocer que, a pesar del poco tiempo que estuve al frente de la Delegación, el trabajo realizado fue tan intenso como eficaz en los diferentes ámbitos. En primer lugar revisé toda la política de subvenciones a las ONG y eliminé casi el setenta por ciento de aquellas, tras descubrir que muchas de estas organizaciones no hacían otra cosa que retroalimentarse con informes inocuos y meramente justificativos para mantener puestos e ingresos carentes de fundamento. Eran tiempos de ajuste y no podíamos desperdiciar los escasos recursos; impulsamos la ley del fondo de lucha contra el tráfico de drogas; la ley de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas; los programas de sustitución de opiáceos con apertura a tratamientos paliativos; comenzamos a cambiar la política de drogas en el ámbito penitenciario; concurrimos a la modificación de la normativa en materia de prevención laboral; nos alineamos con la política de Naciones Unidas buscando abrir un frente amplio en el que se evolucionara desde la restrictiva política de la Junta de Estupefacientes a la más amplia concepción y complejidad del crimen organizado. En todo momento, continué propiciando las iniciativas de algunas comunidades autónomas, como Cataluña, con los programas de sustitución y procuré que no se rompiera la cohesión de las diferentes sensibilidades en materia de prevención y rehabilitación. En este sentido, amplié la colaboración con la sociedad civil a la hora de diseñar estrategias conjuntas; busqué ampliar la participación y corresponsabilidad social a través de la implicación de los medios de comunicación, las entidades bancarias y los presidentes de las comunidades autónomas, los sindicatos y el poder judicial.

Comparecencias parlamentarias

Durante los nueve meses que estuve al frente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, comparecí tres veces ante la comisión correspondiente en el Parlamento. En cada una de ellas di puntual cuenta de las actividades y del programa trazado para ese tiempo y los años siguientes en el difícil campo del combate contra esas adicciones.

El 16 de septiembre de 1993 me presenté por primera vez ante la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para el estudio del problema de la droga y di cuenta de mi nombramiento. Poco después, el 19 de octubre, propuse treinta y cinco medidas de actuación, como la posibilidad de suministrar drogas a los drogodependientes en los casos en los que los médicos lo creyesen oportuno, insistiendo, al igual que ya había hecho en mi etapa judicial, en la necesidad de suspender las actuaciones penales contra aquellos. También reclamé la mejora de los medios técnicos para las fuerzas de seguridad en el combate de las redes criminales, exponiendo las medidas antidroga y destacando entre ellas la elaboración de una encuesta nacional sobre el consumo de estupefacientes, la redacción de un estudio sobre el impacto en la población escolar y la necesidad de actuar más contundentemente contra el alcoholismo, partiendo de la grave incidencia del alcohol en la sociedad española, en la que más de la mitad de los accidentes de tráfico, especialmente los protagonizados por los jóvenes, y el veinte por ciento de los siniestros laborales se debían a la incidencia de aquel factor.

Mi última comparecencia ante esta comisión tuvo lugar, paradójicamente, el 4 de mayo de 1994 y en ella di cuenta y justifiqué el paso de la Delegación al Ministerio del Interior. Para entonces, el ministro Asunción ya se había ido del Gobierno y faltaban pocas horas para que yo hiciese efectiva mi dimisión y posterior renuncia al puesto en el Congreso de los Diputados.

La ley de la patada en la puerta

Mi relación con José Luis Corcuera no había sido pacífica desde que asumió su cargo como ministro del Interior. Su carácter agrio y cortante, totalmente invasivo de otras esferas de poder diferentes a la que le correspondía, era paradigmático. Algunas llamadas intempestivas a la Audiencia Nacional en las que tuvo que oír que no podía ni debía interferir; el encuentro en 1989 en su despacho conmigo y la fiscal Carmen Tagle cuando apercibimos al director de la Guardia Civil, Luis Roldán, por una filtración en una operación contra ETA; y sobre todo sus ataques por la investigación de los fondos reservados, la investigación sobre la Ucifa y las críticas durísimas que yo le había hecho en público, en escenarios académicos y, en particular, en un artículo que firmé con Araceli Manjón-Cabeza sobre la Ley de Seguridad Ciudadana en 1992, tildándola de inconstitucional, hicieron imposible nuestra relación más allá de un respeto correcto, pero distante.

Precisamente en ese contexto se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre aquella ley, declarando que los artículos más polémicos, como la entrada y registro sin mandamiento y las detenciones preventivas, eran contrarios a la Carta Magna. Por esta razón el ministro Corcuera tuvo que cumplir su promesa de que dimitiría si se declaraba inconstitucional. Esa circunstancia abrió un panorama totalmente diferente en lo que a mí se refería. En los días que siguieron hasta la designación del nuevo ministro, que finalmente fue Antonio Asunción, a pesar de que se autopostulaban Luis Roldán, Rafael Vera y Eligio Hernández, recuerdo que este último —durante una reunión de la comisión antiblanqueo con la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) en noviembre de 1993— prácticamente se intituló como el elegido. No fue así.

Belloch, ministro de Justicia

González siempre sorprendía con sus decisiones, como lo había hecho al designar ministro de Justicia a Juan Alberto Belloch, en una de las más erróneas que adoptó y de la cual no he logrado averiguar ni una sola ventaja. Hubo mucha apariencia y poca honestidad política en aquel sector de la Administración, antes y después de que el presidente acordara la unión de los ministerios de Justicia e Interior.

Conocí a Belloch en mayo de 1983 con ocasión de las reuniones que tuvimos en la Escuela Judicial con motivo de la constitución de Jueces para la Democracia, que surgió como una corriente dentro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Me di de alta en la nueva organización cuando se fundó… y de baja en 1985, cuando Belloch la lideraba, porque no me gustaban los métodos y disciplina que imponía desde su puesto dirigente. Posteriormente lo volví a ver cuando, siendo él presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, me dio posesión el 4 de agosto de ese mismo año como magistrado juez del Juzgado número 3 de Vitoria-Gasteiz. No volvimos a encontrarnos hasta años después, primero en un congreso que tuvo lugar en Cáceres en mayo de 1988 y, meses más tarde, en otro celebrado ese verano en Santander. Nuestros destinos se cruzaron de nuevo unos días después de haber ganado las elecciones en junio de 1993, cuando me buscó para cenar, darme la enhorabuena por el éxito y pedirme que lo apoyara como candidato a ministro de Justicia. No lo hice expresamente, pero tampoco lo impedí cuando me lo consultó Felipe González. Como se comprobaría después, aquel acercamiento era el «abrazo del oso», porque mantuvimos una confrontación política constante. Su forma de ejercer la política y su ambición desmedida de poder —por delante de cualquier otro interés—, a la vez que su falta de estrategia, hacían de él un ministro de Justicia, paradójicamente, poco adecuado para el cargo al que fue promocionado.

Recuerdo que nuestra «cordialidad» se interrumpió con la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Asilo, que había sido presentado el 27 de julio de 1993. En este caso, Belloch se plegó a unos intereses poco acordes con los estándares de derechos humanos que decía defender. El carácter eminentemente pragmático de Juan Alberto abogaba por una restricción de garantías a los refugiados que los dejaba en manos de la autoridad administrativa, contradiciendo con ello lo que habíamos prometido durante la campaña, de la que él no había formado parte. El intento de reducción de derechos en el proceso de asilo motivó que tanto Ventura Pérez Mariño como yo hiciéramos el primer amago de rebelión en el seno del grupo parlamentario, comunicándole por telegrama al presidente del Gobierno nuestra intención de quebrantar la disciplina de voto cuando se sometiera al pleno la aprobación de esta ley. Curiosamente, quien medió en esta ocasión entre el ministro Belloch y nosotros fue Antonio Asunción; después de hablar conmigo, llegamos al acuerdo de que se eliminarían las restricciones a la intervención judicial antes de que se produjera la expulsión o la denegación de asilo.

Asunción, ministro del Interior

Los días 26 y 27 de octubre de 1993 asistí, al frente de la Delegación española, a las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la fiscalización internacional de drogas, celebrada en Nueva York. En mi discurso planteé la conveniencia de avanzar en el combate de los efectos de la drogadicción, y entre las medidas paliativas proponía el diseño de programas de tratamiento mediante el suministro, controlado médicamente, de heroína como mecanismo de reducción del daño.

En ese mismo viaje me entrevisté en Washington con la fiscal general Janet Reno y otros cargos del Departamento de Estado, así como con mi homólogo Lee Brown, al que allí llamaban zar antidroga. Asistí a una reunión de trabajo en la DEA, con quienes había colaborado en la Operación Hielo Verde. También conocí a Louis Free, director del FBI, que como fiscal había trabajado en el caso Pizza Conection, interesado en el esquema de colaboración policial que yo pretendía instaurar en España. Fue un viaje interesante e ilustrativo que me sirvió para elaborar un informe destinado a Felipe González de cara a su entrevista con Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos.

El 24 de noviembre de 1993, Antonio Asunción fue designado ministro del Interior tras la dimisión de Corcuera. Un día antes, ETA había tiroteado a mi amigo Joseba Goikoetxea, sargento mayor de la Ertzaintza, excelente persona, nacionalista y un policía de los grandes, que dirigía la unidad antiterrorista de la policía vasca y con el que había trabajado en diferentes ocasiones con confianza y lealtad. El viernes 26 de noviembre tuvo lugar el entierro multitudinario de Joseba en Bilbao. Fui por mi cuenta, pero en la iglesia me encontré con el recién nombrado ministro, quien me invitó a volver a Madrid en el avión del ministerio. En ese viaje de vuelta tuvimos ocasión de hablar y comentar cómo era la situación política que se había generado con su nombramiento y la sorpresa que había producido en los que habían alardeado de que serían ellos los nombrados. Cuando ya estábamos llegando a Madrid, me comentó que tenía el encargo de Felipe de hablar conmigo y quedamos en hacerlo, el 10 de diciembre, durante una comida en el restaurante Los Remos de la carretera de La Coruña.

Cumbre hispano-alemana

Atendiendo al encargo que había recibido apenas dos días antes, el 27 de noviembre me desplacé a Granada para participar en la cumbre hispano-alemana en la que se firmaron diversos acuerdos, entre ellos el que suscribí yo con el secretario del Interior alemán, Eduard Lintner, sobre la creación de una comisión mixta para coordinar la lucha contra la droga y el crimen organizado, siguiendo la máxima de fortalecer la cooperación policial y jurídica internacional en el marco de la Unión Europea y partiendo de la experiencia que España había acumulado en este campo. En el último acto de ese encuentro, que concluyó el domingo 28, durante el cóctel de despedida el presidente González estaba hablando con el canciller Helmut Kohl y, mientras los demás componentes de las delegaciones hacíamos lo propio en una gran estancia, me llamó para que acudiera adonde se encontraban ambos. Una vez que estuve a su altura, Felipe me rodeó con el brazo por el hombro, a la vez que yo saludaba al canciller, y dirigiéndose a este le dijo: «Este es el juez Baltasar Garzón, al que le he encargado que diseñe todo el plan estratégico de lucha contra el crimen organizado y la coordinación de todas las fuerzas policiales». Siguió ensalzando mis virtudes hasta que Kohl dijo que el viceministro del Interior, al que hizo una señal para que se acercara, ya le había informado de lo que habíamos hablado y que estaba muy interesado con la colaboración que se abría a partir de ese momento. Recuerdo que, a continuación, el canciller nos contó con todo lujo de detalles una historia que le preocupaba sobre la penetración en Alemania de la mafia italiana a través de una cadena de pizzerías, quedándose sorprendido cuando le dije, obviamente a través del intérprete, que conocía el asunto y que tenía algunas ramificaciones en la zona de Málaga. Felipe insistió en que yo estaba trabajando en todo el esquema de coordinación gracias a mi experiencia como juez de instrucción en ese campo. La conversación no dio más de sí, pero de nuevo Felipe me sorprendió por su capacidad de improvisación, pues no habíamos hablado sobre el tema, aparte del informe remitido. De nuevo sucedía algo similar a lo acontecido en el primer debate con Aznar, en relación con la comisión anticorrupción.

La reunión del 10 de diciembre

Tal como lo habíamos acordado, el ministro Asunción y yo nos reunimos el 10 de diciembre de 1993 en el restaurante Los Remos, el mismo en el que a mediados de mayo de ese año, camino de Lugo durante la precampaña, me detuve con Bono y, mientras comíamos, había atendido una llamada de Felipe González. En aquella ocasión, como ya he mencionado, el presidente estaba preocupado por una información que iba a sacar Esther Esteban en la revista Tribuna (según quiero recordar) acerca de que yo tenía alumnos que preparaban las oposiciones para juez y que cobraba los honorarios sin declararlos a Hacienda. Debo reconocer que en ese momento me dio asco que se me cuestionara por ese tema, y que lo hiciera quien días antes me había buscado y colocado en el segundo puesto de salida tras él mismo. Le dije, como después haría con las denuncias en el caso Al Kassar, en tono muy firme que no debía preocuparse por esas falsas informaciones porque, desde hacía mucho, todos mis ingresos por ese concepto estaban recogidos en mi declaración de renta y que ese año, como me imaginaba que el juego sucio desde el aparato de Interior iba a ser una constante y para que no hubiera dudas, había presentado dicha declaración a primeros de mayo con una protocolización notarial de la fecha, por si alguien ponía en duda la veracidad de ese dato. Felipe se quedó sorprendido por mi prevención y me dijo que mi actuación era perfecta. No obstante, la periodista sacó la noticia de forma absolutamente temeraria afirmando que declaraba solo una parte de mis ingresos. Debo resaltar aquí que, con toda seguridad, debía ser el único juez que declaraba esos ingresos, porque hasta el día de hoy ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía General del Estado ni ninguna otra instancia ha regulado dicha materia a pesar de que este sistema de ingresos complementario fuera de la legalidad es un secreto a voces.

Volvamos a mi encuentro con Antonio Asunción el 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos. El ministro me contó que había cesado de forma fulminante a Rafael Vera porque actuaba a sus espaldas promoviendo unos contactos con el entorno de ETA en los que había implicado a Txiki Benegas, aunque, por guardar el decoro, Asunción le pidió que apareciera como una dimisión que se haría efectiva en la segunda quincena de enero de 1994. Esta decisión fue un grave error porque, en esas semanas, la actuación del ya cesante secretario de Estado no fue precisamente edificante. A continuación, Asunción me comunicó que la Secretaría de Estado para la Seguridad quedaba vacante, asumiendo él las funciones, y que la que yo ocupaba pasaría al Ministerio del Interior a partir de enero y yo sería su segundo.

Le agradecí la comunicación, pero me dijo tajantemente que tanto él como Felipe consideraban que había que impulsar el trabajo de la Delegación tal y como yo le había expuesto al presidente del Gobierno en el informe que le entregué en agosto y se había comentado en la cumbre hispano-alemana de Granada.

Durante el resto del mes de diciembre de 1993, me dediqué a las sesiones parlamentarias, salvo los días 17 y 18 en que participé en Palma de Mallorca en una cumbre hispano-portuguesa. A ese encuentro acudieron once ministros, la representación más amplia en la historia de estas reuniones. Se alcanzaron acuerdos sobre coordinación contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la emigración ilegal, entre otros. Recuerdo una anécdota referida a Josep Borrell, ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, quien me pidió muy seriamente que le indicara, puesto que yo estaba más en contacto con la gente, cómo era la percepción de los políticos y del Gobierno que tenían los ciudadanos. Le pregunté qué quería decir exactamente con la afirmación de que yo tenía más relación con la gente. Borrell me respondió que yo estaba fuera del mundo de la política y que, además, se había enterado de que acudía caminando al Congreso, cosa a la que él había renunciado porque no se atrevía más que a ir en el vehículo oficial. Le contesté que la percepción de los ciudadanos era pésima y, sobre todo, que tenían una clara visión de que la corrupción estaba presente en todos los ámbitos de la política, y que esto se potenciaba aún más, precisamente, por la falta de contacto con el pueblo.

La nueva Delegación