No puedo afirmar que la Justicia sea corporativa. Es posible, aunque si tuviera que basarme en lo que a mí se refiere, diría que no lo es sin dudarlo. Pero, desde luego, donde brilla por su ausencia es entre los medios de comunicación cuando se trata de los intereses políticos o económicos que los rodean. Quizá existan alianzas temporales o coyunturales, pero, desde luego, en el mundo de los mass media rige la máxima de acabar con el competidor como una «obligación». Los pactos de no agresión son raros y, cuando se producen, más bien obedecen a razones de índole estratégica.

A lo largo de mi vida he tenido ocasión de conocer, hablar e incluso tener amistad con algunos periodistas. Ninguno de ellos, como es lógico, se resiste a no publicar un scoop —una exclusiva— aun cuando pueda suponer un grave riesgo de daño potencial o real para una colectividad… o una investigación judicial. En treinta y dos años de carrera como juez, solo he conocido un caso en el que la periodista, al decidir sobre los intereses en juego, valoró más el posible perjuicio que el éxito personal al adelantar en solitario la noticia. En general, sin embargo, la sola posibilidad de que alguien se adelante actúa como una espoleta de activación de la información sensible. Durante el tiempo en el que trabajé en la Audiencia Nacional, se vivieron situaciones tensas entre funcionarios y periodistas. Unos para proteger la investigación y otros para publicitarla. Pero también se han producido situaciones en las que se ha entregado información de forma temeraria e inconsciente, hasta el punto de perjudicar el éxito de las indagaciones. Recuerdo una anécdota reveladora de la auténtica batalla entre preservar la instrucción y revelar su contenido. Ocurrió el 29 de abril de 2002 cuando se iba a materializar la detención de múltiples responsables de las herriko tabernas, que según la instrucción formaban parte de la estructura de ETA. La filtración de la operación policial ordenada por mí, desde el Juzgado Central de Instrucción número 5, determinó que varios líderes abertzales se encaramaran con cadenas a las terrazas para evitar que se clausuraran las más de cien herriko tabernas. Cuando el comisario Jesús de la Morena me comunicó lo que ocurría, suspendí la operación e insté a que volvieran a Madrid todas las unidades. Ante esta situación, las personas que estaban prevenidas abandonaron su actitud. Entonces, ordené de nuevo la reactivación, de modo que fue imposible la filtración y se materializaron las detenciones. Pero ha habido otras muchas anécdotas, como salir de un registro en Bilbao a las cinco de la madrugada y encontrarnos a un cámara esperando, o comprobar que la propia policía, tras grabar imágenes para fines del sumario, las facilitaba a la prensa, aunque no a toda ella. Las filtraciones se producían por sectores. Uno podía saber, según el periodista, cuáles eran sus fuentes, cómo se iba a filtrar la información y por qué. En ocasiones, la filtración formaba parte de la propia estrategia policial, con independencia de la clase de funcionarios que actuaran. Junto a estas permeabilidades de datos de la casa judicial o policial, estaban —y siguen estando— las políticas. Desde el Ministerio del Interior era normal facilitar información a los medios, violando sistemáticamente el secreto del sumario. Investigaciones secretas que aparecían en la prensa con consecuencias inmediatas para el responsable de la investigación, es decir, del juez, hasta el punto de abrirse diligencias penales o disciplinarias contra él u otros funcionarios.

Algunas de las medidas que se ponían en práctica para evitar las filtraciones eran de risa: cerrar los espacios, reclamar silencio a los funcionarios, prohibir el acceso a los periodistas en la planta respectiva de la Audiencia Nacional…, mientras, desde la estructura jerárquica, se autorizaba el libre acceso de los periodistas, que se mezclaban con testigos e imputados antes, durante y después de las declaraciones. En ocasiones, y esto era y es lo verdaderamente grave, se facilita y se sigue haciendo el acceso no solo a expedientes archivados, sino también a causas vivas y en tramitación. Recuerdo haber entrado en una ocasión en el despacho de un fiscal y ver a un reputado periodista «de investigación» tomando notas del sumario que, literalmente, reprodujo al día siguiente en su medio.

Entre los periodistas también se identificaba por qué diario se decantaba cada uno de los jueces, fiscales o funcionarios. De modo que, hace mucho tiempo ya, las leyendas urbanas tomaron carta de naturaleza en la Audiencia Nacional. En ocasiones, las informaciones reservadas han sido transmitidas, directamente o por teléfono, mensajes o contactos, sin el menor pudor. La utilización, por parte de altos responsables o directores de medios, de los jueces y fiscales en general, penosa en muchos casos, estaba auspiciada por intereses no muy claros. Lo malo de esta situación no es que la ciudadanía acceda a la información como derecho, sino que nunca se haya tomado en cuenta la concurrencia de intereses contrapuestos cuya confrontación ha podido producir perjuicios irreparables. Existe una necesidad de compenetración entre el secreto sumarial y la discreción que debe acompañar a las diferentes actuaciones de la jurisdicción penal, al menos en la fase de investigación, para permitir el éxito de la misma, sin que esto sea contrario al derecho a difundir información veraz y contrastada. Todo ello en una sociedad en la que la información tradicional y la difundida a través de las redes sociales o en tiempo real por internet se han convertido en un elemento nuclear de la convivencia ciudadana.

Sin embargo, en este equilibrio, el principio de presunción de inocencia ha salido mal parado. El hecho de que alguien sea citado a declarar como imputado —ahora se emplea el término investigado— o bien como simple testigo supone, al menos en España, la estigmatización frente a la sociedad. Los informativos, y especialmente la virulencia de algunos comentaristas bien aleccionados, saben bien cómo destruir a una persona sin apenas inmutarse. Cualquier rectificación posterior o es inocua o será mucho menos impactante que la destrucción previa.

Pero sería sumamente injusto si no resaltara, aquí y ahora, que la acción de la prensa como mecanismo de dinamización, difusión y concienciación sobre el valor de la justicia y el amparo de las víctimas se ha convertido, en los últimos años, en algo esencial para hallar la protección integral de los más vulnerables, dar a conocer los mecanismos de la justicia y difundir ciertos principios que solo pertenecían a la élite judicial y, por ende, eran más proclives a la manipulación y los acuerdos, a veces inconfesables. A pesar de los abusos o intereses cruzados que puedan ventilarse, unos pocos y valerosos periodistas han defendido y practicado el verdadero periodismo, aquel al que se refería Joseph Pulitzer cuando afirmaba: «Una prensa libre debería luchar siempre por el progreso social, nunca tolerar la injusticia o la corrupción, luchar contra la demagogia de cualquier signo, nunca obedecer a intereses partidistas, oponerse siempre a las clases privilegiadas y a todas las sabandijas de la sociedad, mostrar siempre compasión por los pobres y permanecer siempre fiel a la defensa del bienestar público».

Sin embargo, como suele ocurrir con las enseñanzas de los maestros, la competitividad cainita entre los medios puede conducir a la distorsión de los hechos y a la lucha por el acceso a las fuentes de información favorecida entre quienes deberían protegerlas. Y producir daños personales, familiares o profesionales irreversibles. La tendencia de algunos profesionales del ámbito judicial a actuar pensando más en un aparente rédito político o de imagen que en una verdadera profundización en el asunto de que se trate puede interesar a corto plazo, pero, a la larga, daña irreversiblemente el sistema de justicia.

Los casos Sogecable y Telecinco

La incidencia de la comunicación de noticias judiciales en la vida pública, especialmente cuando se refieren o surgen de investigaciones penales, es de tal importancia que resulta muy difícil entender una sociedad democrática actual si esas pesquisas y sus interioridades no son transmitidas, comentadas o analizadas por los medios de comunicación o en las redes sociales. Hoy en día nadie se sustrae a la inercia de la comunicación. Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Haystack, Youtube… Quien no tiene un perfil en internet no está a la altura. Incluso hay funcionarios públicos que tienen un blog o sitio en el que comentan sus noticias e incidencias. Esto es bueno para la transparencia del sistema y refuerza el Estado de derecho, y siempre me he pronunciado a favor de las mismas como un mecanismo de participación y vigilancia ciudadanas que obligue a abrir los palacios de justicia. Pero corren el peligro de convertirse también en el medio más idóneo para quebrantarlos, por cuanto la incidencia del «juicio paralelo» puede ser de tal nivel que distorsione definitivamente la ecuanimidad y solvencia de la opinión que se emita.

Lo cierto es que también existe el llamado periodismo de queroseno, aquel que, sin respetar ninguna de esas consideraciones, antepone la publicación de la noticia a cualquier otro interés, sin preocuparle su imparcialidad, ecuanimidad, independencia o veracidad, y asumiendo exactamente los valores contrarios, tales como la maledicencia, la venalidad o el interés propio, partidista, corporativo o económico, sobre cualquier otra posibilidad. Es aquí cuando el medio pierde su sentido democrático y convierte el ejercicio de un derecho en la negación del mismo; cuando la rivalidad y competencia se transforman en aprovechamiento oportunista y quebrantamiento de cualquier regla ética de conducta o actuación.

Y si además del interés profesional se añade el económico a costa del competidor y para hundir al que discrepa, se entra en una dinámica perversa como la que se produjo en España hacia la mitad de los años noventa del siglo pasado, cuando, en el área de los medios de comunicación, se libraron auténticas guerras de poder político y económico, una confrontación a la que no fueron ajenos los órganos judiciales.

Los casos Sogecable y Telecinco reflejaron bien a las claras esas esferas de poder. En ellos se puso de manifiesto la confrontación del poder político del Gobierno con los medios contrarios, impulsada por el afán de controlarlos, o se buscó un beneficio económico para los «amigos». En uno y otro, lo que más sufrió fue la propia credibilidad del sistema judicial. En ambos, el escenario de actuación fue, de nuevo, la Audiencia Nacional, que siempre ha sido el objetivo primordial de esos juegos de guerra en los que la posición ganada era defendida hasta la extenuación por políticos, empresarios, banqueros, medios de comunicación, narcotraficantes o terroristas, salvando las distancias entre unos y otros, pero sin olvidar cómo algunos, durante más de diez años, han mantenido una bandera por intereses estrictamente económicos y políticos aun contando con evidencias contrastadas, la verdad material y judicial, en contra. Me refiero aquí al otro gran caso de manipulación mediática, el derivado de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Algunos jueces, fiscales y profesionales de la justicia hemos sido, incluso aún hoy, «tontos útiles» o títeres en manos de algún que otro prestidigitador oportunista, sin percibir siquiera nuestro protagonismo en ese sentido. Pero en el desarrollo de esta contienda, las consecuencias han sido definitivas y dañosas para las víctimas, contribuyendo a la falta de credibilidad de la Justicia. Una vez más.

Sogecable: someter al medio

Cuando los intereses corporativos de las empresas periodísticas se anteponen al ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de información, y una o varias de ellas son auspiciadas, apoyadas o utilizadas por un Gobierno o por intereses económicos determinados para acabar con la otra o hacerse con el control de la información a modo de monopolio, se ponen en riesgo la libertad y la democracia. Y cuando para lograr sus fines se utiliza a la Justicia, el menoscabo es mucho más grave y dañino.

En marzo de 1996, tuvo lugar el primer gran cambio electoral en España después del que vivió la Unión de Centro Democrático (UCD). El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que había permanecido en el gobierno desde 1982 hasta entonces, cedió el paso a la derecha. El Partido Popular (PP) ganó las elecciones generales por muy escaso margen, a pesar de la grave incidencia que había tenido en las mismas. Pesaron en este relevo político los casos de los GAL (Segundo Marey, Lasa y Zabala, Oñaederra) con la imputación de altos mandos del Ministerio del Interior, la Policía y la Guardia Civil en la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo. Estos casos llevarían a la condena del exministro Barrionuevo y otros miembros de las cúpulas sucesivas de dicho ministerio entre 1982 y 1993. José María Aznar y el PP siempre consideraron que, tanto en la derrota de 1993 (en la cual tuve participación) como en la de 1996 (en la que colaboré indirectamente), el Grupo Prisa reveló una gran incidencia por el apoyo claramente decidido que había otorgado al político del PSOE. En esa animadversión y en la clara decisión de controlar los medios de comunicación o un sector importante de los mismos y, especialmente, el desarrollo de las plataformas digitales, debe ubicarse lo que aconteció en el ámbito judicial con el denominado caso Sogecable.

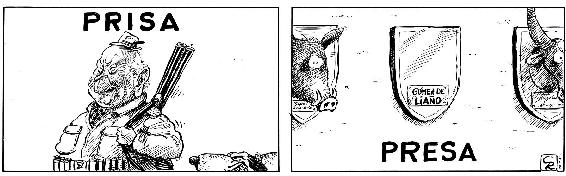

La acusación de apropiación indebida de los depósitos de cuotas de la plataforma digital Canal Plus —propiedad de Sogecable, es decir, de Prisa— se sustentó inicialmente en un «informe fantasma» elaborado, al parecer, en alguna de las instancias gubernamentales y que, oportunamente, se puso en circulación de la mano de algunos periodistas y medios «amigos» hasta que, tras los pasos pertinentes, fue a parar a la mesa del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en febrero de 1997. Por decisión harto discutible del juez Javier Gómez de Liaño, se dio trámite a un verdadero sofisma judicial que acabaría con su propia carrera judicial al ser imputado y condenado por varios delitos de prevaricación cometidos en el procedimiento de esta causa. Posteriormente fue indultado por el gobierno del PP.

Pero hasta que ese resultado se produjo, tuvo lugar toda una operación de acoso y derribo de algunos de los máximos responsables de ese grupo de comunicación desde instancias gubernamentales, grupos periodísticos contrarios y sectores judiciales concretos. De forma casual y debido a las normas de sustitución en la Audiencia Nacional, me vi inmerso en esta vorágine, en un proceso judicial contra mí y finalmente como testigo a propuesta del propio juez imputado, el señor Gómez de Liaño.

Me tocó vivir una «guerra» similar años después, a miles de kilómetros, durante el tiempo en el que formé parte del Gobierno argentino como asesor del ministro de Justicia (2013-2015) en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando este se enfrentó a una de las corporaciones mediáticas más poderosas, el Grupo Clarín, que aún se mantiene con causas judiciales abiertas y con decisiones ejecutivas del nuevo presidente argentino Mauricio Macri —para volver las cosas a «su debido estado»— que son, más que discutibles, inconstitucionales. Los poderosos siempre ganan, con razón o sin ella.

En aquel tiempo (1997), la derecha española y toda la prensa proclive a la línea política conservadora identificaban el «polanquismo» (por Jesús de Polanco, presidente de Prisa) con el «felipismo» (por Felipe González), considerando que, si uno de ellos caía, también lo haría el otro. Este era el objetivo y a él se aplicaron diferentes actores de lo más variopinto y desde distintos lugares, pero todos con un idéntico objetivo muy poco democrático: acabar con el Grupo Prisa.

El ataque a la libertad de expresión, bajo el ropaje de acciones judiciales espurias, no es nuevo ni desaparecerá, pero cuando el poder ataca a medios de comunicación, sin más objetivo que silenciarlos o someterlos, se rompen premisas democráticas que son intangibles y que eliminan la pluralidad que debe presidir todo Estado de derecho.

Gabriel García Márquez —premio Nobel de Literatura—, junto con el filósofo Norberto Bobbio, los escritores Norman Mailer, Susan Sontag, Umberto Eco, Carlos Fuentes y varios centenares más de intelectuales, directores de periódicos y profesionales de Europa y América afirmaron, en marzo de 1997, que la cúpula de Prisa estaba siendo objeto «de una campaña de descrédito profesional y personal que trata de minar su honorabilidad y la credibilidad e independencia de El País».

La propia Comisión Europea echó abajo algunas de las decisiones del Gobierno del PP en contra de Sogecable, abriendo paso al normal uso de un decodificador de emisiones digitales que era rechazado por el Ejecutivo por razones más ideológicas que técnicas. El entonces ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, promovió varias iniciativas legislativas a partir de un decreto que fue anulado en 2002 por doble infracción de las normas de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo, por su parte, acabó con la «guerra» encabezada en su momento por José María Aznar cuando en 2003 obligó al Estado a resarcir con una indemnización a la empresa perjudicada, en otras palabras, la plataforma de televisión digital promovida por Sogecable.

Pero hasta que esto llegó, una serie de hechos relevantes tuvo una gran importancia en el intento de instrumentalización de la justicia en el caso Sogecable.

Un antes y un después

Cualquier hecho se perfila de forma diferente con el paso del tiempo, según el interés concurrente al tiempo de suceder y por las consecuencias hacia el futuro que produzca en los afectados. El caso Sogecable marcó un antes y un después en la percepción del papel de los medios de comunicación y de cómo estos pueden utilizarse para instrumentalizar a determinadas instituciones y, en particular, a la Justicia. Aún me cuesta asumir determinadas posiciones que ciertos operadores judiciales adoptaron en este caso.

Eran tiempos de trinchera para algunos profesionales de la Audiencia Nacional a los que eufemísticamente se nos llamaba, para excitar nuestra beligerancia, los indomables. Algunos medios, especialmente El Mundo, habían acuñado este término para referirse a un conjunto de jueces y fiscales (Javier Gómez de Liaño, María Dolores Márquez de Prado, Eduardo Fungairiño, Pedro Rubira, Ignacio Gordillo y yo) que, en esos momentos, estábamos en el punto de mira de determinados sectores, con el fin de «apoyarnos» en la tramitación de determinadas causas como las de los GAL. Recuerdo un editorial de ese periódico, publicado el 13 de enero de 1997, en el que me defendía de las invectivas que El País y la Cadena SER me dedicaban a cuento de unas declaraciones de José Amedo contra mí en el caso Marey ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El periódico terminaba diciendo: «¿Qué tiene esta gente contra Garzón que tanto los obsesiona? Mírese la lista de poderosos cuya actuación ha investigado. Ahí está la respuesta».

Pobres diablos, no nos dábamos cuenta de que ese apoyo era simplemente la excusa para utilizarnos en función de intereses políticos y económicos que nada tenían que ver con la justicia. Lo malo de aquel tiempo es que el presente es deudor del pasado y las delgadas líneas rojas entre unos intereses y otros se han ido haciendo más tenues hasta casi desaparecer, con lo cual han propiciado ejemplos muy preocupantes de aprovechamiento torcido del sistema judicial. La manipulación informativa en torno a los atentados terroristas del 11-M y el caso Gürtel han sido ejemplos paradigmáticos en nuestro país.

El sufrimiento personal padecido en el caso Sogecable fue la continuación de otros previos, pero también el primero en el que, por ser coherente y sostener los principios de imparcialidad e independencia que siempre me han guiado en la vida, me vi sometido, en forma sorprendente, a una «investigación judicial» instada por los causantes de los hechos denunciados y por un Consejo General del Poder Judicial que, en vez de proteger mi independencia y auspiciarla, dio crédito a lo que no era más que el fruto de la trama urdida por un conjunto de personas cuyas actuaciones nada tuvieron que ver con la defensa de la legalidad y de la libertad de expresión, a pesar de que se revistieron, y aún lo hacen hoy, con esa bandera. Es decir, por denunciar unos hechos que en algún caso podrían haber sido considerados como delictivos para quienes los urdieron, tuve que comparecer ante la justicia en calidad de imputado en un procedimiento judicial que no pasó de ser una farsa. Pero cada cosa a su tiempo.

LOS HECHOS QUE SE INVESTIGABAN

De acuerdo con los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de octubre de 1999, por la que se condenó al magistrado juez Javier Gómez de Liaño, el 25 de febrero de 1997 este, como magistrado juez central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, incoó actuaciones penales como consecuencia de la denuncia de cuatro folios, acompañada de tres ejemplares de la revista Época, presentada el día anterior por Jaime Campmany. En dicha denuncia, referida a sucesos ocurridos un año antes, se hacía constar que a partir del 1 de septiembre de 1991 y hasta enero de 1996 las sociedades Sogecable y Canal Plus habían «actuado como sociedades paralelas» y que, según consta en el Registro Mercantil, el importe de los depósitos de los abonados constituidos por el uso de los decodificadores y adaptadores «se encuentra contabilizado en el pasivo del balance de la sociedad Sogecable». Se señalaba también en la denuncia que «exactamente el 2 de enero de 1996, la sociedad Canal Plus adquiere la totalidad de las acciones de Sogecable, para al día siguiente, 3 de enero de 1996, la Junta General de Accionistas de Sogecable acordar su disolución sin liquidación, aunque realizó una cesión global de activos y pasivos a Canal Plus que, a su vez, modificó su denominación social por la de Sogecable». Agregaba el denunciante que «en estas operaciones, al parecer, y según criterio de algunos economistas y juristas, se han utilizado indebidamente los depósitos en garantía de los abonados cuando, por disposición legal, deberían haber permanecido en cuenta aparte». También se denunciaba que «a los nuevos abonados bajo la fórmula de “impuesto incluido” se les siguió cobrando la misma tarifa (del IVA), lo que representó para la sociedad unas ganancias de 5.500 millones de pesetas [unos 33,06 millones de euros], con el perjuicio proporcional para cada abonado».

El denunciante no fue citado para ratificar la denuncia ni para recibirle declaración, pero, luego de haber sido declarado el secreto de las actuaciones en auto de 27 de febrero de 1997, con la conformidad del fiscal expresada en un breve dictamen de menos de cuatro líneas, el juez escuchó al periodista Miguel Platón, quien aportó un documento de siete folios sin firma, que atribuyó a los señores Rafael Pérez Escolar, Gerardo Ortega y, probablemente, Ramón Tamames, del que extrajo los datos para el artículo de la revista Época por él suscrito.

El mismo día se presentó en la causa ejerciendo la acción popular Javier Sainz Moreno, quien fue tenido por parte acusadora en el auto del día siguiente, 28 de febrero, no obstante disponer solo de habilitación profesional para asuntos propios. En dicho auto no se exigió fianza correspondiente. En esta misma resolución el magistrado dispuso también: «No ha lugar por el momento a adoptar medida cautelar alguna, si bien el presidente del Consejo de Administración, el consejero delegado y el secretario general del Consejo de Administración de Sogecable S. A., más el querellado José A. Rodríguez Gil, no podrán salir del territorio nacional sin conocimiento y autorización del Juzgado». Tanto una como otra resolución fueron recurridas en reforma por los afectados. El juez desestimó los recursos en dos autos, de 10 y 13 de marzo.

El 4 de abril, en ejecución de lo dispuesto sobre la prohibición de salir del territorio nacional a determinados querellados, el juez dispuso «no autorizar los viajes al extranjero que tienen programados Jesús de Polanco y José Antonio Rodríguez Gil». El fiscal, por su parte, consideró respecto de esta decisión que «la medida cautelar adoptada —prohibición de salir al extranjero— puede ser desproporcionada en relación con las investigaciones realizadas hasta el presente momento» y, en consecuencia, interpuso recurso de reforma.

Posteriormente, el instructor autorizó los viajes que había denegado en su resolución de 4 de abril. El día 10 de ese mes, el fiscal interesó el levantamiento del secreto de las actuaciones. El juez no accedió, pero poco después dispuso el levantamiento parcial del secreto. Este auto fue recurrido también por el fiscal el 17 de abril: «Entendemos, con los máximos respetos, que ni siquiera respecto de aquellas diligencias que el auto impugnado considera procedente mantener reservadas cabe ya el mantenimiento del secreto». El recurso fue desestimado por el juez por auto de 5 de mayo.

Mediante otro auto, de 7 de mayo, la Audiencia resolvió el recurso de queja contra el auto de 28 de febrero interpuesto por los señores Polanco Gutiérrez, Cebrián Echarri y Aranaz Cortezo, dejando sin efecto este último en cuanto establecía que los recurrentes «no podrán salir del territorio nacional sin conocimiento y autorización del Juzgado». La Audiencia motivó su decisión en «la falta de fundamento legal y material y, por ende, la arbitrariedad de la medida adoptada por el instructor».

En otro auto, esta vez de 13 de mayo, la Audiencia estimó el recurso de queja interpuesto por los querellados nombrados en el párrafo anterior y, en consecuencia, dejó «sin efecto la declaración del secreto del procedimiento, decretado en el dispositivo primero del auto de 27 de febrero». En el razonamiento jurídico quinto, la Audiencia manifestó que «el secreto, en cuanto a las pruebas periciales en curso, no se justifica objetivamente con la protección de la investigación y el valor de la justicia, que ambos son compatibles con el régimen general de publicidad interna de las diligencias y que sin siquiera como limitación parcial es admisible en tanto ni es imprescindible, necesario, adecuado o proporcional».

A continuación, el juez ordenó el levantamiento del secreto, en cumplimiento del auto de la Audiencia, señalando que lo hacía «dejando a salvo la responsabilidad del instructor por los perjuicios que puedan derivarse para la investigación sumarial». Con lo cual, trataba de revertir contra la Sala los posibles perjuicios que pudieran derivarse. Sin embargo, al día siguiente, 14 de mayo de 1997, dictó una providencia en la que ordenó: «Ante la incidencia que el levantamiento total del secreto pudiera tener en las investigaciones que actualmente realizan los funcionarios de la Policía Judicial adscritos a esta causa, por la vía más rápida —incluida la telefónica— solicítese información de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera».

La Brigada informó por fax el mismo día, previa comunicación telefónica con el juez: «Dentro del trabajo policial que obra en ese Juzgado, existen diligencias solicitadas, cuyo conocimiento por las partes no perjudica la investigación, porque se van a realizar sobre documentos ya existentes que no pueden ser modificados externamente, pero existen otros en la actualidad que, de ser aceptados judicialmente, su conocimiento previo por las partes puede hacerlos ineficaces, como por ejemplo la obtención de los datos sobre empleados de la Sociedad de Gestión del Cable S. A. [es decir, Sogecable], para tratar de fundamentar posteriormente, mediante toma de declaraciones no preparadas, si esta empresa era o no instrumental de la Sociedad de Televisión Canal Plus S. A. En cuanto a las gestiones policiales futuras, la Autoridad Judicial tendría que valorar puntualmente si los caminos de esclarecimiento de los hechos que se le ponen de manifiesto pueden ser o no desvirtuados de existir un conocimiento previo por las partes, puesto que en la investigación económica existe una evidente desproporción entre los medios que utiliza para avanzar en la verdad el instructor y los que posee el investigado para ocultarla».

El 15 de mayo el juez dictó un auto en el que decretó nuevamente «el secreto parcial de este procedimiento. En concreto, de las diligencias de investigación que, actualmente y encomendadas por el instructor, está practicando la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Unidad de Policía Judicial». En los razonamientos jurídicos, apoyándose en el informe de la Brigada, sostuvo el juez que «sin perjuicio de la publicidad sumarial decretada por la Sala el pasado 13 de mayo al estimar el recurso de queja de tres de los querellados, ese secreto debe decretarse de nuevo para el futuro, aunque solo sea para las diligencias que desarrolla la policía judicial adscrita al proceso». Este auto fue recurrido en reforma por los querellados, pero no por el fiscal. El recurso fue desestimado, en el auto de 11 de junio de 1997, por el propio instructor.

El secreto fue levantado definitivamente mediante un auto fechado el 12 de junio, luego de la comparecencia de los funcionarios policiales presentando su informe pericial y acogiendo el criterio de estos respecto de la no necesariedad del secreto. Lo curioso de este caso es que, como tiempo después me contó el comisario general de la Policía Judicial, Jesús Espigares, en una cena con autoridades marroquíes, Javier Gómez de Liaño —en la llamada que hizo al funcionario de la Policía Judicial responsable de la investigación— le ordenó que le remitiera un oficio en el que se debía decir que el alzamiento del secreto sería perjudicial y que debía decretarse otra vez. El citado comisario me indicó que existe una nota informativa de ese tema.

Mediante auto de 26 de junio de 1997, dictado en la pieza de situación del señor Polanco, el juez decretó la prisión provisional eludible mediante fianza de doscientos millones de pesetas (1,2 millones de euros). En los fundamentos de este auto afirmaba que «no se encuentran razones de estricta necesidad para la aplicación de prisión provisional incondicional», que «se rechaza el criterio de la alarma social», pues «en el presente caso no se ha detectado una intranquilidad generalizada», y que «tampoco puede decirse que el imputado tenga absolutamente decidido eludir el proceso y sus eventuales responsabilidades mediante una huida y no se han detectado maniobras claras de perjudicar la instrucción». Si esto era así, no se alcanza a comprender la razón por la cual fijó aquella fianza, más allá del propio capricho de hacerlo.

El 5 de julio, Juan Luis Cebrián presentó escrito de recusación contra el juez, correspondiéndome a mí la tramitación de la misma, de acuerdo con las normas de sustitución entre jueces aprobadas por la Junta de Jueces de la Audiencia Nacional. La tramitación fue sumamente accidentada hasta que, el 3 de septiembre, dicté un auto por el que acordé mi abstención por el conocimiento extraprocesal derivado de comentarios presenciales y de referencia acerca de ciertos hechos que habían tenido lugar en reuniones, conversaciones telefónicas y encuentros entre el instructor y personas como el denunciante inicial, Jaime Campmany, y el abogado Antonio García-Trevijano, y en las que se habían tratado cuestiones que afectaban al juez, el modo de llevar la causa y las supuestas relaciones o acuerdos con otras personas sobre el contenido de la investigación, la supuesta intención de extender artificialmente la causa en forma prospectiva y «la conveniencia de tomar medidas de prisión respecto de alguno de los querellados». Esta abstención fue aprobada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

No obstante y para prevenir ese resultado, el señor Gómez de Liaño, inmediatamente que se notificó el auto de abstención, el 4 de septiembre, se dirigió al Consejo General del Poder Judicial, poniendo en su conocimiento la resolución y consiguiendo que la Comisión Permanente, de mayoría conservadora, adoptara el acuerdo sin esperar a la decisión de la Sala de Gobierno, probablemente para conseguir que no se ratificara mi decisión de abstenerme, y así dar traslado inmediato al fiscal general del Estado con el fin de que ejercitara las acciones penales correspondientes.

Con una rapidez inusitada, y una ligereza aún mayor, impropia de la gravedad del caso, el mismo 5 de septiembre el fiscal general dio curso a una denuncia sui géneris —en la que, sin fundamento, capciosamente afirmaba la imposibilidad inicial de concretar los hechos y sus presuntos autores— ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que incoó sin solución de continuidad la Causa Especial N.º 2790/97. La denuncia hacía referencia genérica a la posibilidad de que fueran aplicables los artículos 446, 449, 450, 456, 458 y 498 del Código Penal, y el magistrado instructor designado, antes de discriminar contra quién dirigía el procedimiento penal, optó por abrir la investigación contra todos, lo que propició el archivo inmediatamente después de tomar declaración, apenas un mes tras haberse iniciado.

Tan genérica y falta de contenido era la denuncia que únicamente fue un elemento instrumental para evitar una verdadera investigación en profundidad, en la cual hubieran aparecido todos los «tejemanejes» y a la que unos cuantos desaprensivos se adelantaron utilizando al juez instructor, quien, a su vez, se dejó manipular. Recuerdo la anécdota que sucedió cuando comparecí ante el magistrado instructor, el señor Delgado, quien fue incapaz de decirme cuál era la razón por la que comparecía ante él, hasta el punto de que el teniente fiscal del Supremo, en esa época lo era el señor Luzón, hubo de decirle que llevaba razón cuando le demandaba que me informara de los hechos y supuestos delitos que se imputaban. La respuesta del señor juez fue: «Eso no es relevante».

A pesar de la clara incitación del fiscal general, la Sala de Gobierno aprobó mi decisión, continuándose la tramitación de la recusación, una vez que se abstuvo también el juez García Castellón, hasta que fue estimada y Gómez de Liaño fue apartado por el juez Ismael Moreno Chamarro.

Posteriormente, el juez Gómez de Liaño, de forma incomprensible, me propuso como testigo de la defensa en el juicio contra él mismo como autor de tres delitos de prevaricación por dictar resoluciones injustas (los autos que le fueron revocados por la Sala). El caso concluyó con la condena de aquel, por un delito continuado de prevaricación, a una pena de quince años de inhabilitación.

Lo que aconteció después se resume en breves palabras: la sentencia se ejecutó (hasta ese momento, el juez Gómez de Liaño no había sido suspendido en sus funciones), pero rápidamente el condenado recibió el indulto por parte del Gobierno del Partido Popular a propuesta del ministro Ángel Acebes y, después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) le dio la razón en el sentido de que los magistrados que lo condenaron habían intervenido, como era la norma entonces, en las fases de control de la instrucción.

Los hechos vividos

Tal como lo viví, lo relato aquí. Debo reconocer que, a finales de enero de 1997, tenía muy poca idea de lo que eran Sogecable y las plataformas digitales. No me interesaban demasiado y apenas tenía más que la información general de tipo medio que se publicaba. Mi atención, en aquellos momentos, se centraba en las diferentes investigaciones sobre el terrorismo de Estado, el narcotráfico, el blanqueo de dinero, la jurisdicción universal y la corrupción que estaba llevando en la Audiencia Nacional. Las «guerras» entre los medios, bastante encarnizadas, por cierto, no me interesaban más que como ejemplo de lo que no debía ser y para prevenirme de unos y de otros. Eran tiempos en los que, en función de los intereses respectivos, unos me defendían y otros me atacaban, sin poder ocultar las filias y las fobias políticas, económicas e ideológicas en los casos de corrupción, y en los que se criticaba a la Audiencia Nacional por la supuesta lenidad en materia de persecución de las torturas y malos tratos a detenidos o por los escándalos de algunas libertades relacionadas con el tráfico de drogas.

Fue en ese contexto en el que, a iniciativa del juez Joaquín Navarro Estevan y el abogado Antonio García-Trevijano, a quienes conocía y con los que, esporádicamente, participaba desde 1988 en una tertulia de diferentes actores nacionales (políticos, periodistas, abogados, jueces, fiscales, empresarios, intelectuales), tuvo lugar una cena sui géneris en el despacho de Luis María Ansón, a la sazón director del ABC. La cita fue en la sede de este periódico en Madrid, a la que asistimos los ya citados más el profesor Jesús Neira y yo mismo.

Conocí a Luis María Ansón en una reunión que mantuvimos en 1993 cuando yo era secretario de Estado, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Posteriormente, en 1996 y a través de Navarro y García-Trevijano, volví a verle con el fin de limar asperezas entre ambos. El problema había surgido por la publicación de una información falsa acerca de un viaje en beneficio mío supuestamente pagado con fondos reservados en 1992. El artículo en cuestión se había publicado en febrero de 1995, días antes de que el secretario para la Seguridad, Rafael Vera, compareciera ante mí —como imputado en el caso Segundo Marey— y de la posterior demanda que le interpuse (y gané).

El encuentro con Ansón tenía cierto morbo, especialmente porque nos reunía por segunda vez al sempiterno director del periódico monárquico y a mí, después de los ataques sistemáticos que, durante años, el ABC me había dedicado a causa de las investigaciones sobre los GAL y mi paso a la política.

Debo reconocer que en ningún momento me sentí cómodo, como tampoco lo había estado un mes antes cuando asistí, el 27 de diciembre de 1996, a una cena en Somosaguas donde coincidí con un ramillete de periodistas contrarios al Grupo Prisa, entre los que destacaban Jesús Cacho, Jaime Campmany y Pedro J. Ramírez, y en la que este último, muy enfadado por el llamado Pacto de Nochebuena entre el Grupo Prisa y Antena 3, me dijo que se tomarían acciones contra Polanco y los demás con el fin de acabar con el monopolio del polanquismo.

En todo momento presentí un halo conspirativo torcido y sinuoso en unos y otros. Realmente percibía que estaba formando parte, quizá sin prever las consecuencias, de un grupo extraño a mí y a mi forma de pensar y actuar. No me sentía cómodo. Más tarde me di cuenta de que era de amplio espectro y figuraban en él actores con intereses muy específicos que yo no controlaba ni alcanzaba a intuir. Como luego comprobaría en el desarrollo del caso Sogecable, las actuaciones fueron torcidas y, además de costarle el puesto y la carrera a un magistrado, después debidamente indultado por el Gobierno popular casi de forma inmediata, según algunos por «agradecimiento», sufrí una evidente utilización de la que me fui liberando con enorme coste personal, y tras la cual se me acabaron los «apoyos» interesados provenientes de la «caverna mediática».

Comencé a comprobar hasta qué punto puede llegar la manipulación por parte de algunos medios de comunicación sobre determinados sectores judiciales que, torpemente o por interés particular, se prestan a ello. Yo decidí no hacerlo. Mi independencia iba en ello. Las consecuencias las empecé a sentir a partir de un artículo de advertencia de lo que me esperaba si me salía del «redil». Lo firmaba el periodista Pablo Sebastián y se publicó, si no recuerdo mal, en los primeros días de mayo de 1997, con el título de «Otelo Garzón». Fue después de que se hubiera admitido una nueva querella, ni más ni menos que de Jesús Cacho, otro de los «referentes» de la tendencia antipolanquista y anticebrianista, por Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián.

El despacho de Ansón

Recuerdo el despacho de Ansón como un lugar espacioso. El anfitrión comenzó la conversación en unos sofás situados en la parte izquierda de la estancia, que contaba con dos puertas, mientras tomábamos el aperitivo. Inicialmente se comentó un artículo publicado por el periodista Jesús Cacho en el que argumentaba que Jesús de Polanco y la sociedad Sogecable podrían tener problemas con el destino de los depósitos de Canal Plus.

No estaba muy al tanto del tema, pero presté atención. Luis María dijo: «Tengo en mi poder un informe —en realidad, una copia— elaborado por Vicepresidencia del Gobierno —no especificó más— en el que se dice que ha habido una apropiación indebida de miles de millones de pesetas». Ante esta revelación, García-Trevijano mostró un inusitado interés por el tema y dijo: «Si esto es así, es el fin de Polanco en cuanto llegue a manos del juez», y le pidió una copia del documento. Luis María contestó que se la daría, pero que su objetivo no era atacar a Polanco en el tema digital, de modo que estaba encantado con que lo hiciera Pedro Jota. Se levantó, hizo una llamada y al rato le entregó un sobre cerrado, insistiendo este en que aquello iba a ser una bomba contra Polanco y contra el felipismo.

Joaquín Navarro Estevan y yo hicimos algunos comentarios técnicos sobre la apropiación indebida y, específicamente, les dije que, desde mi punto de vista y por lo que me contaban, no se daba ese tipo delictivo. Al concluir esta cena, y sin haber visto el informe, le comenté a Jesús Neira que no me gustaba nada lo que habíamos presenciado en ese encuentro. Intuía que los acontecimientos se iban a precipitar en breve.

Así aconteció pocas semanas después, el 25 de febrero de 1997. El juez Javier Gómez de Liaño inició la tramitación de la causa en virtud de una denuncia presentada el día anterior por Jaime Campmany, familiar de su compañera sentimental, la fiscal María Dolores Márquez de Prado, en cuya casa y a instancias de ella había tenido ocasión de conocer en el transcurso de una cena al periodista Federico Jiménez Losantos, uno de los «líderes», hasta hoy, de la corriente más áspera y exacerbada del periodismo.

El juez tomó una serie de decisiones carentes de sustrato fáctico y con una justificación solo aparente que produjeron graves perjuicios a quienes las sufrieron. Ninguna de aquellas medidas era necesaria. Si realmente hubiera habido intención y materia, la investigación se hubiera hecho de otra forma y con una discreción diferente. El problema es que nunca hubo algo que investigar y, a pesar de ello, algunos personajes siniestros tomaron protagonismo y, a través de las técnicas conspirativas más clásicas, durante un tiempo consiguieron instrumentalizar gravemente a la justicia. Simultáneamente, los medios interesados y el Gobierno popular jalearon y animaron una investigación judicial a ninguna parte.

En el último trimestre de 1997, el juez Ismael Moreno resolvió la recusación, dando la razón a Juan Luis Cebrián y, por tanto, apartó del caso Sogecable a Gómez de Liaño y se hizo cargo de las diligencias. Un mes después, la Sala de lo Penal de la Audiencia decidió que Sogecable no se había apropiado de forma indebida de los depósitos de los abonados y que no se había producido estafa, aunque dejó abierta la posibilidad de que el juez Moreno mantuviera abierta la investigación de otros temas como el posible trato de favor a Canal Plus en la concesión de un canal de televisión o el delito fiscal, entre otros. Moreno acabó inhibiéndose en favor de los juzgados de Madrid.

En febrero de 1998, la Sala Penal del Tribunal Supremo admitió a trámite una querella del presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, y de los consejeros Juan Luis Cebrián, Gregorio Marañón y Francisco Pérez González contra Gómez de Liaño. En marzo, el magistrado instructor del Tribunal Supremo le llamó a declarar por un posible delito continuado de prevaricación como consecuencia de su instrucción del caso Sogecable. En este proceso acabó siendo imputado el mismo día que la Audiencia Nacional archivó definitivamente las denuncias contra Sogecable, y todo concluyó en octubre de 1999 con una sentencia condenatoria para él.

Pero el caso aún duraría más tiempo, hasta el 22 de julio de 2008, fecha en la que el TDEH dictaminó que Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial cuando el Supremo lo condenó en 1999 por prevaricación en el caso Sogecable.

Actores principales, secundarios… y extras

En el caso Sogecable hubo una serie de actores principales apoyados por muchos actores secundarios y muchos extras. Como si de una trama de intereses se tratara, la Audiencia Nacional fue el escenario de una de las artimañas judiciales más enormes y groseras de la democracia española. Entre todos los participantes me quedo con la figura de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, que acabó como esposa y abogada del magistrado instructor en el caso por prevaricación al que fue sometido y que, desde mi conocimiento de lo acontecido, jugó un papel fundamental en la ruina judicial de Javier Gómez de Liaño. Ella enlazó a los diferentes personajes y coordinó las acciones, tanto dentro como fuera de la Audiencia Nacional. Su hermana era la esposa del hijo de Jaime Campmany, director de Época y denunciante en el caso. Incluyo la reflexión paradójica de que este había sido amigo del padre de Juan Luis Cebrián, director de El País, principal cabecera de Prisa. Juan Luis decía que, de niño, se había sentado en su regazo, literalmente. En este caso, esa amistad no tuvo efectos positivos.

¿Quién utilizó a Campmany? Un amigo con buenas fuentes de información, diputado en las filas populares de aquella legislatura, está convencido de que hay que mirar hacia el Gobierno de la época y que presumiblemente conocían los detalles Francisco Álvarez Cascos, José María Michavila (entonces secretario de Estado de las Cortes) y Pedro J. Ramírez, director de El Mundo. Piensa también que no fue ajeno al conjunto Rafael Pérez Escolar, más tarde condenado a diez años de prisión por el caso Banesto.

El mismo amigo me habla de otra persona cuyo nombre no se hizo público y que «azuzaba» a Javier y María Dolores contra Prisa. Hablo de una mujer, entonces novia del periodista Jesús Cacho. Al parecer, gracias a su relación se publicó todo este tema. Cosas de la vida.

En cuanto a Javier, pienso que en él encontraron a un hombre con unas características muy concretas y complejas, que favorecieron la apertura del procedimiento y el empecinamiento en su continuación.

Y en este contexto, con un ambiente relativamente complicado, efervescente, pudo tener relevancia el caso Banesto y la imputación de algunas personas en el mismo, como el hermano del juez, Mariano Gómez de Liaño, abogado de Mario Conde.

En aquellos momentos, el año 1996, los fiscales «indomables» a los que me he referido antes sí se veían muy implicados y se consideraban afectados, manchados. Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prado, Pedro Rubira y Eduardo Fungairiño… Eran como una piña. Todos ellos instaron al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, quien tenía la potestad para presentar o no la querella contra Banesto, a que no lo hiciera.

Pero no les hizo caso y se organizó tal complicación que el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, tuvo que tomar cartas en el asunto y decidió, a propuesta de la Inspección de la Fiscalía, trasladar a Aranda y abrir expedientes de traslado contra Gordillo y Márquez de Prado a causa de estos enfrentamientos. Úrculo inició, además, otros expedientes disciplinarios contra el teniente fiscal Eduardo Fungairiño y los fiscales Rubira, Gordillo y Márquez de Prado por diversas irregularidades.

Se puede hablar de una época alejada de la actual, pero con ciertos paralelismos, en la que sí había una gran sensación de corrupción en España. Un colega magistrado considera que, en esa situación compleja, quizá Gómez de Liaño decidió que era necesaria una especie de catarsis general que permitiera partir de cero, pensando algo así como «no solamente nosotros somos corruptos, sino que todos somos corruptos; hay que buscar la corrupción allí donde sea y hay que combatir la corrupción en todo el mundo».

Es ahí donde ciertos personajes, poco escrupulosos con la legalidad, vieron la oportunidad de seleccionar al juez «idóneo» para tramitar un caso como el de Sogecable.

Eduardo Fungairiño, teniente fiscal de la época, nucleaba a los «indomables» e idolatraba a María Dolores, hasta el punto de que, en una ocasión, mientras estaba tramitándose la recusación de Javier, me dijo que tenía que terminar el enfrentamiento con este. Yo le respondí que no estábamos enfrentados, sino que teníamos profundas discrepancias sobre la forma en la que estaba llevando las cosas y que, por tanto, lo mejor era que me abstuviese por mi conocimiento de algunos asuntos. La respuesta que me dio me dejó de piedra: «Si tengo que elegir entre María Dolores o tú, la elegiré siempre a ella aunque tú lleves razón». Debo decir que en ningún momento yo había mencionado el nombre de la fiscal. A partir de aquel momento comprendí la posición de Eduardo, que me ha demostrado hasta el día de hoy.

En ese ámbito hay que enmarcar los actos de afirmación que les brindaron a todos ellos, incluido también Javier Gómez de Liaño, los personajes que revoloteaban en torno a las decisiones que se estaban tomando en la Audiencia Nacional y que propiciaron los acontecimientos que rodearon y motivaron el caso Sogecable. El acto de reconocimiento público tuvo lugar en Madrid, alrededor del 20 de febrero de 1997 en el Palacio de Deportes de Madrid, inmediatamente antes de la presentación de la denuncia por Campmany. Realmente, con la perspectiva de los años, observo cómo se fabricó una cápsula en torno a nosotros, de la cual yo fui el único que salió. Cierto es que pagué bien las consecuencias.

Daba la impresión de que el caso Sogecable era un tema de ingeniería jurídica. Me explico: se actuaba como si alguna persona pensante se hubiera dedicado a reflexionar sobre dónde se podía hincar el diente en este tema, localizando algún punto sensible. Y se les ocurrió, por lo que se dijeron: «Resulta que estos han hecho un contrato y están utilizando el dinero que les han dado». Francamente, era algo que no tenía sentido. Para ver Canal Plus el usuario necesitaba un decodificador y depositaba una fianza. Ese afianzamiento entra en el pecunio de esa empresa, que lo considera contablemente separado, y establece una garantía. Me estoy refiriendo a una empresa solvente, no como ocurre en un banco que debe constituir un depósito.

Pero todo esto lo sé ahora.

Era una barbaridad

He de reconocer que a Javier siempre le había tenido una gran estima. Por esa razón le pregunté si estaba seguro del contenido delictivo de la causa y le advertí sobre las ideas tan particulares de García-Trevijano. Me quedé preocupado y lo comenté en casa. También Neira me comunicó esa sensación extraña.

En el mes de marzo las cosas fueron a peor. Antes de que Gómez de Liaño los hiciera públicos, el juez Joaquín Navarro ya me había dicho que García-Trevijano leía o visaba los autos sobre el caso. Unos días después, saliendo de un concierto en el Auditorio, fui testigo de cómo Javier hablaba con Pedro Jota sobre Sogecable diciéndole que iba muy bien y que se estaban abriendo nuevas vías de investigación. Al poco tiempo, Navarro me contó que María Dolores, Gordillo, Javier y García-Trevijano se habían reunido para comer y hablaron de Sogecable y de cómo apoyar mejor el asunto. A él se lo había contado García-Trevijano, que se mostraba entusiasmado, pues pensaba que así se reforzaría la querella.

Desconozco la transcendencia de aquellas acciones, pero para mí todo aquello era una barbaridad. No sabía qué podía hacer para ayudar a Javier y que no continuara por la pendiente resbaladiza en la que se había introducido. Me sentía agobiado. Más aún cuando, poco después, Navarro y Neira me llamaron por separado para explicarme que habían compartido su preocupación por Javier con García-Trevijano. La respuesta de este último fue terrible. Les dijo algo así como que Gómez de Liaño ya era mayorcito y sabía dónde se metía. Que había que conseguir que Polanco fuera a la cárcel y resultase condenado porque era el fin del sistema político. Que no le importaba la suerte del juez porque el dueño de Prisa debía ir a prisión con razón o sin ella.

Fue entonces cuando Jesús Neira se dio cuenta de que García-Trevijano estaba manejando a Javier. Que lo despreciaba, que no le importaba lo que pudiera ocurrirle y que no desearía que fuera juez de su causa. Que lo importante era que continuase el proceso a toda costa y que para eso estaba trabajando. Joaquín y Jesús se oponían a este planteamiento. En resumen, García-Trevijano les dijo que no comprendían nada. Esta era la operación más grande desde el advenimiento de la democracia y había que terminar como fuera con el polanquismo, por ser la única manera de acabar con el felipismo. Además, aseguró, este objetivo coincidía con los propósitos del Gobierno.

Entre tanto, Javier notificó a Pierre Lescure, presidente de Canal Plus Francia, que estaba incluido en las mismas diligencias abiertas contra Polanco, Cebrián y todo el Consejo de Administración de la compañía Sogecable, de la cual Lescure era vicepresidente. Al igual que los demás consejeros, tuvo que acudir personalmente al despacho de Gómez de Liaño para ser notificado de la querella presentada por Javier Sainz Moreno, un exabogado condenado judicialmente en 1987 por revelar los secretos de un compañero de despacho.

En este proceso, el momento más desolador para mí fue aquel en que diferentes fuentes me confirmaron que García-Trevijano conocía las resoluciones antes de que se notificaran a las partes. En concreto, supo el contenido del auto que denegaba el viaje a Polanco, fechado el 4 de abril de 1997, un día antes. Al parecer, María Dolores y Javier le llamaban con frecuencia para contarle la evolución del asunto y, además, este último le remitió el auto antes de que lo conocieran las partes. Me pareció inverosímil. Pensé que, de no acabar pronto este asunto, Gómez de Liaño lo pasaría mal.

Durante las siguientes semanas continuaron llegándome noticias sobre las reuniones de Javier y María Dolores con García-Trevijano. Y en El Mundo, Pablo Sebastián empezó a «interesarse» por mí. Alguien le había dicho que yo consideraba que no había delito en Sogecable, y de ahí surgió el artículo «Otelo Garzón» al que me he referido antes.

El 5 de mayo de 1997, Gómez de Liaño y yo quedamos para tomar un café en la cafetería de Zurbano 10. Él me había citado. Yo estaba con cien asuntos, como siempre. Recuerdo que me comentó varios temas que se llevaban en mi juzgado. Por ejemplo, acusó al fiscal Javier Zaragoza de no ser leal conmigo en el caso de Pablo Vioque (tiempo después de ser el juez del caso, Gómez de Liaño se convirtió en el abogado de este abogado narcotraficante al que yo había tenido en mi lista de pendientes desde la Operación Nécora, hasta que en 1997 conseguimos su detención en un caso del Central Uno y otro de mi juzgado).

Y dijo que me estimaba.

Le repliqué que estaba equivocado. Y que también yo sentía estima por él, pero mostré mi desacuerdo con algunas medidas que había tomado, entre ellas la admisión de una querella contra Sogecable por parte de Francisco Javier Sainz Moreno, al que le faltaba legitimidad porque la forma de notificación había sido gravosa, y el auto de prohibición de salida de Polanco, por innecesario.

Le pregunté cómo llevaba el tema, ya que no conocía el contenido del sumario. Me dijo que iba avanzando y que había descubierto un delito de blanqueo de capitales realizado por Sogecable a través de la editorial Santillana. Le advertí que eso no era posible porque debía investigar hasta 1996 y el delito de blanqueo no existió como tal hasta el 26 de mayo de ese año, a no ser que fuera procedente del tráfico de drogas, lo que supondría que Polanco era narcotraficante. No contestó a esto. Añadió que existían delitos de apropiación indebida, falsedad y societarios.

El mal trago de la Sala

En mayo de 1997, la Sala revocó el secreto del sumario que había dictado el instructor. El contenido del auto era muy duro. Calificaban la decisión de «irrazonable, innecesaria, desproporcionada e inadecuada». Supuse que Javier estaría mal. Bajé a verle a su despacho. Le vi muy alterado. Me espetó: «¡Baltasar, la Sala ha prevaricado! Y lo voy a decir así en una resolución». Le pedí que se tranquilizara. Insistió, desencajado. Le llamó el fiscal Ignacio Gordillo, hablaron por teléfono y le comentó el dictamen favorable que este debía dar para acordar de nuevo el secreto parcial y que, además, quedara constancia de que la Sala se había pasado.

Le dejé hablando, indicándole que estaba en mi despacho. Subió muy nervioso. Repetía que los magistrados de la Sala habían prevaricado, que se lo había contado a Joaquín, que tenía datos para demostrar que habían cobrado de Sogecable y que Clemente Auger, presidente de la Audiencia, y el magistrado Enrique Bacigalupo Zapater estaban a sueldo de Prisa y hacían dictámenes para este grupo. Respondí: «Eso es una barbaridad que no se puede decir sin pruebas». Le pedí que me dijera la fuente. Se negó. «Entonces no puedes afirmar algo así. Has perdido el equilibrio necesario para razonar con sosiego», concluí.

Me planteó que entonces también le criticaría que acordase la prisión de Polanco y de otros en la causa. «Tú sabrás, pero a mi juicio y desde fuera no concurren los requisitos de la prisión provisional», le manifesté. Contestó que todos somos iguales ante la ley, que había descubierto además un alzamiento de bienes y que el informe pericial sería demoledor. Le recomendé que descansara, insistiendo en que no estaba de acuerdo con lo que decía.

De hecho, Javier pidió al fiscal Ignacio Gordillo y a las demás acusaciones personadas en la causa que expusieran su opinión sobre si los tres magistrados de la Sala Segunda que le habían ordenado levantar el secreto de las actuaciones incurrieron en delito o falta.

La situación llevó a que el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro Francisco García, comunicara al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado, que la «extraña actitud del juez Liaño al replicar a las resoluciones de la Sala sobre el sumario contra Sogecable puede erosionar las funciones constitucional y orgánicamente atribuidas a la Sala».

Recuerdo que me sentí obligado a dar alguna explicación a mis compañeros, a dejar claro que no tenía nada que ver en todo aquello. Una mañana, cuando salía de la Audiencia y había subido ya al coche, vi a uno de mis colegas magistrados de la Sala Segunda en la puerta. Ante esa situación de totum revolutum, esa amalgama de conspiradores, tuve la necesidad de decirle «mira, yo no tengo nada que ver con ese tema». Creo que el compañero se sintió tranquilo.

Previamente, el 12 de mayo de 1997, el juez Gómez de Liaño había remitido al presidente del Consejo del Poder Judicial un escrito en el que denunciaba, dentro de una supuesta «campaña de ultrajes», lo que opinaba eran «ataques personales e insultos que los periódicos El País y Diario 16, la Cadena SER y Canal Plus de televisión me vienen dirigiendo públicamente a consecuencia de mi actuación judicial». Añadió que entendía todo aquello como una realidad con significado objetivo que excedía de la crítica o discrepancia áspera y constituía «un claro propósito de deslegitimarme jurisdiccionalmente». No olvidaba que, a estos hechos, «recientemente se ha sumado el muy relevante de que un auto de la Sala califique de arbitraria una decisión judicial mía». Aquí hacía mención a las prohibiciones de salir al extranjero del presidente de Sogecable, Jesús de Polanco; del consejero delegado, Juan Luis Cebrián; y del secretario general, José María Aranaz.

Para entenderlo, a finales de junio la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había echado abajo en cinco ocasiones la actuación de Gómez de Liaño como instructor del sumario contra Sogecable. En esta ocasión, el magistrado había prorrogado el secreto de las diligencias el 18 de marzo y el tribunal consideró que esa decisión no se ajustaba a la legalidad, ya que la Audiencia le había ordenado levantarlo. Los magistrados Fernando García Nicolás, Jorge Campos y José Ricardo de Prada destacaron en su resolución que «resulta evidente que son aplicables al auto de prórroga los mismos defectos que se señalaron al auto inicial que declara el secreto y, en consecuencia, si la declaración de secreto de las actuaciones no estaba objetivamente justificada, tampoco lo está la prórroga acordada».

Entre las anteriores objeciones figuraba la prohibición del magistrado a Polanco de salir del territorio nacional por considerar que constituía una limitación del artículo 19.2 de la Constitución. Otro motivo por el que la Sala se mostró contraria fue que Gómez de Liaño reclamó la lista de abonados de Canal Plus para unirla al sumario, pero lo hizo después de que los administradores de Sogecable la hubieran aportado. La Sala resolvió que la decisión del juez afectaba a la intimidad de los abonados al canal de pago, lo que constituía una vulneración constitucional y, además, perjudicaba al activo empresarial de la plataforma digital.

También se opusieron los tres magistrados a la personación como acción popular del querellante Javier Sainz Moreno. Hay que aclarar que el Colegio de Abogados de Madrid había emitido un informe en el que se señalaba que Sainz no estaba habilitado para ejercer como letrado. En consecuencia, el tribunal obligó al juez a darle un plazo para que designara abogado.

Finalmente, la declaración de secreto de las actuaciones realizada por Gómez de Liaño fue también rectificada por inadecuada, desproporcionada y sin justificación. No obstante, Javier —que, cumpliendo la orden de la Sala, había levantado provisionalmente el secreto de las actuaciones— solicitó de la Brigada de Delitos Económicos su opinión sobre la necesidad de una nueva declaración de secreto. A continuación, mantuvo parcialmente el secreto de las actuaciones que el tribunal le había ordenado notificar a las partes y, además, acordó un nuevo secreto de las actuaciones de la policía. El juez dio traslado a las partes por si consideraban que los tres magistrados habían incurrido en algún delito al revocar su decisión.

El Consejo del Poder Judicial reunido en pleno acordó por unanimidad investigar la conducta de Gómez de Liaño en el asunto Sogecable por si «pudiera haber conculcado» principios constitucionales. Y paralelamente hizo público un comunicado en el que señalaba que los términos utilizados por la Audiencia Nacional en cuanto a la resolución de Liaño eran perfectamente legales.

Esa defensa resultaba imprescindible pues, según me contaron mucho después, habían «tocado» a algunas personas de la Sala. Quizá no directamente, sino a través de otros magistrados que sí tenían relación con ellos. Para los jueces de Sala hay cosas muy claras en una deliberación: se conoce el posicionamiento de la gente y en general se percibe la limpieza, como que nadie tenga agenda propia y que no haya cabos sueltos, pero de pronto empiezas a verlos. Me han hablado de dos casos en los que ha ocurrido, el de Sogecable y el Faisán. En ambos existieron esos cabos sueltos. Si se estudian con atención las resoluciones que emitió la Sala, probablemente se pueda leer entre líneas la tensión a que estuvieron sometidos los magistrados.

Sogecable los puso en un brete muy complicado porque Gómez de Liaño se enfrentó fuertemente con la Sala. Vuelvo a señalar que su hermano había estado implicado en el caso Banesto y sí supongo que intentó hacer una especie de catarsis colectiva. En aquella época, ocurrieron demasiadas cosas oscuras juntas, demasiadas fidelidades sospechosas, múltiples conexiones poco confesables que hicieron que yo tomara distancia de alguien que cada vez con más certeza había perdido el rumbo, o habían hecho que lo perdiera. La Sala llegó a plantear que las resoluciones de Javier eran arbitrarias. Intentó de alguna manera encausar al tribunal y aquello fue duro para todos. Y, por detrás, el fiscal Ignacio Gordillo actuaba también. Lo pasaron mal los magistrados de la Sala. Fue una situación muy difícil.

El maldito informe y la recusación

A finales de mayo de ese mismo año, tuvo lugar otro incidente desagradable. Javier pidió un permiso para ausentarse unos días del juzgado. Coincidió esa baja con la entrada del informe de los peritos. Yo desconocía de qué trataba. Un funcionario me lo entregó. Tenía noticias de posibles filtraciones, así que me lo quedé para evitarlas. Cinco minutos después, Javier me llamó muy alterado desde su casa. Quería que le diera el informe original. «Estás de permiso, no es posible. Te sacaré una copia y te la hará llegar el funcionario», repliqué. Me pillaba en pleno proceso sobre los desaparecidos argentinos, pero aun así interrumpí la declaración y en el Juzgado Central de Instrucción número 1 le di el documento al funcionario. La secretaria lo guardó. Javier insistía en pedirlo. La secretaria extendió una diligencia, llevándose el tomo original, e incluso él la llamó después de hablar conmigo. No se fiaba. En este punto, yo no entendía ya absolutamente nada.

El documento fue filtrado, seguramente por el funcionario, tal y como me explicaron algunos periodistas. Al parecer, había dicho a los medios de comunicación que el informe había llegado. Gómez de Liaño decidió entonces formular una queja o una denuncia, con la colaboración del fiscal Gordillo, acusándome directa o indirectamente de que había filtrado datos. Dicho sea de paso, yo ni siquiera había leído todavía el informe. Pero, curiosamente, Javier me lo imputó a mí.

El documento en cuestión, obra de los peritos de Hacienda designados por Gómez de Liaño, presentaba como principal conclusión que no existían indicios de que Sogecable incurriera en ninguno de los delitos objeto de la investigación abierta por el juez.

Recuerdo que en aquellos días, en el transcurso de una cena, Joaquín Navarro me aseguró muy disgustado, y en forma exageradamente afectada, que Javier estaba mal y que había que incapacitarlo.

Acudí a una tertulia el 21 de mayo en la que se organizó una discusión cruzada sobre Sogecable entre Bonifacio de la Cuadra y otro compañero suyo de El País, Joaquín Navarro, Jesús Neira y Jaime García Añoveros. Yo advertí que no quería opinar sobre el tema porque podría ocurrir que tuviera que ser juez de la causa en algún momento. Joaquín, muy nervioso, aseguró: «Entre un juez prevaricador y una sala prevaricadora, me quedo con el juez prevaricador». Le contesté que eso no se podía decir, pero insistió en que tenía pruebas. Se refería al informe remitido por Gómez de Liaño que había exigido redactar a la policía.

No se habló nada más del tema, al menos hasta que yo me fui. Sí me acuerdo de que lo comenté con el fiscal Javier Zaragoza. Desde luego, decidí no asistir a más tertulias para evitar situaciones extrañas.

El 28 de junio de 1997, Gómez de Liaño decretó la libertad bajo fianza de doscientos millones de pesetas (1,2 millones de euros) de Jesús de Polanco, presidente de Prisa y Sogecable, por entender que los hechos investigados sobre esta última sociedad «presentaban síntomas» de ser delito. El magistrado hacía suyas las acusaciones contenidas en las querellas y parte del informe preparado en su día a solicitud de un secretario de Estado, y omitía aspectos esenciales del informe de los dos peritos de Hacienda asignados al caso, que desmontaban tales imputaciones. Poco después, Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Sogecable, recusó al juez por parcialidad arguyendo sus relaciones con los querellantes. Me tocó intervenir en el incidente de recusación.

Días más tarde, el 7 de julio, Neira y Navarro dijeron que deseaban comer conmigo. No me apetecía mucho, pero acepté. En un momento determinado del almuerzo comenzaron a hablarme de la resolución que tenía que dictar, rechazando la recusación, que ni siquiera había admitido a trámite aún. Lo pasé muy mal. Jesús opinó que me iban a laminar, según había comentado Ansón, y que lo harían además García-Trevijano, Pablo Sebastián y otros que, en pocas palabras, estaban dispuestos a machacarme.

Buena prueba de ello, me explicaron, es que andaban diciendo que yo tenía un pacto con Polanco por el que me pagaba el colegio de mis hijos en Estados Unidos y que financiaría mi vuelta a la política desde un partido socialista renovado. Les contesté que ya sabía que corrían esos infundios, pero que no me iban a presionar ni a coaccionar. Joaquín insistía en que tenía que rechazar la recusación y no ayudar al polanquismo.

Navarro me recomendaba la abstención por mi amistad con Javier. Le dije que no era posible ya que no se trataba de cambiar mi relación con él y que, en caso de abstenerme, lo haría en función de las causas apeladas y porque ellos me habían contado las cosas. Es decir, relatando la verdad. Se escandalizaron, sobre todo Joaquín. Manifestó que eso iba a ser mi fin y el de la Audiencia Nacional. Que si lo hacía, él tendría que decir que me lo había contado. Le contesté que así debía hacerlo porque era lo mejor para la Administración de Justicia.

Insistí en que no se podía coaccionar a nadie, que mi honradez era la única arma que tenía y que la campaña de desprestigio contra mí era criminal. Jesús añadió que se habían percatado de que la participación de García-Trevijano no era gratuita, sino que al parecer actuaba como asesor legal de Televisa, entonces presidida por Ansón. Me marché muy mal del local. Me acosté con náuseas. Por la noche llamó Neira. No me puse al teléfono. No volví a ver a Joaquín. No quedé más con Jesús para comer, aunque me llamaba insistentemente. No lo hice.

Entre los días 8 y 29 de julio se tramitó la recusación. Javier me inundaba con escritos a cual más provocador. Estuve dando vueltas para abstenerme y poder contar lo que pasaba, pero no encontraba causa. Pensé en esperar a la testifical, porque de esta forma seguro que conseguiría hacerlo.

Después de que él insistiera en repetidas ocasiones, el 28 de julio accedí a cenar con Jesús y su mujer Isabel. Me acompañó Yayo, mi esposa. No veía claro hablar con Jesús, pero era amigo mío, me había llamado veinte veces y me parecía una desatención. Estuvimos parados mi mujer y yo en el coche casi quince minutos, reflexionando. Y decidí ir.

Prácticamente me rememoró los hechos, las coacciones. Yo le dije que no me podía amenazar. Me explicó que Joaquín y él habían estado con García Añoveros y que este mantenía que la recusación era un invento mío. Protesté: «Es imposible que Jaime diga eso». Insistió en que había sido así. Reiteré que era falso. Jesús aseveró que la situación resultaba terrible, sobre todo para mí. Y yo contesté que lo era, efectivamente, pero que resolvería lo que en conciencia creyera y con arreglo a la ley.

Estuve a punto de abstenerme, pero la explicación sin base probatoria era insuficiente. Por tal motivo decidí admitir la prueba y, entre ellas, las testificales de Neira, Navarro y García Añoveros. Ese día, yo estaba participando en el curso de verano de El Escorial sobre derechos humanos que dirigía, si recuerdo bien, José Antonio Gimbernat. Impartí mi conferencia sobre el tráfico de drogas y los derechos humanos y volví al juzgado. Una vez allí, le encargué a José Carlos, el funcionario del Juzgado número 1, el de Javier, que redactara el auto admitiendo las pruebas. Le pedí que lo hiciera de manera urgente porque era el último día para poder notificarlo antes de agosto, mes inhábil para las actuaciones judiciales. Asimismo dicté otro auto rechazando unas diligencias pedidas por el juez recusado porque entendía que el informe era lo único viable y que la imparcialidad se presume, de modo que debe ser la parte recusante quien demuestre la falta de ella.

En un momento determinado, próximo a las tres de la tarde, José Carlos me comunicó que no había podido terminarlo. «Por favor, termínelo, son las tres de la tarde, me tengo que ir a El Escorial» (tenía una mesa redonda por la tarde y quería dejarlo todo finalizado). Al cabo de un rato, volvió acompañado por el secretario. Explicó que Gómez de Liaño había llamado desde su casa e, interfiriendo en la recusación, le había dicho que «bajo ningún concepto me pasara el auto a la firma porque él le ordenaba que hiciera otras cosas más urgentes, como era que le llevara a su casa el sumario de Ortega Lara para estudiarlo».

El secretario me transmitió que no quería problemas con nadie, a lo que contesté: «Mire, lo único que tiene que hacer es cumplir lo que he ordenado, y si no es así, le ordeno que me dé cuenta por escrito ahora mismo de la interferencia del señor Gómez de Liaño en la tramitación de la recusación, porque eso es un delito». A continuación, ordené al funcionario: «Baje y copie el auto, e inmediatamente súbamelo». Mi sorpresa fue grande cuando me dijo: «No, si ya lo tengo hecho, pero es que me dice don Javier que no se lo pase a la firma».

Por otra parte, estoy convencido de que cada resolución que yo dictaba antes de ser notificada era conocida por el juez recusado. En el auto de abstención la minuta manuscrita la transcribía el funcionario y, cuando me la entregaba, yo la corregía y se la devolvía para que la pasara a limpio. Así se hizo y, tras firmarlo, el auto se notificó. Al día siguiente, Pablo Sebastián publicó un artículo en el que decía que faltaba una frase en el auto que yo había firmado. ¿Quién se lo dijo si el documento solo estuvo en mis manos y en las del funcionario?

Pero, con todo, dos días más tarde tuve que propinar un varapalo jurídico a Javier Gómez de Liaño por haber insinuado ocultas intenciones mías en la tramitación de su recusación. Me remitió un escrito en el que se quejaba de que se hubiera admitido una prueba propuesta por Cebrián. Le aclaré que no tenía que exponer ni hacer consideraciones semejantes. También tuve que rechazar a todos los testigos propuestos por Liaño —su padre, el fiscal jubilado Mariano Gómez de Liaño y Cobaleda; su compañera, Dolores Márquez de Prado; el denunciante; uno de los querellantes de Sogecable, y el director de El Mundo— porque la ley excluye que el juez recusado pueda proponer pruebas.

Me vi obligado a pedir que se investigara si Javier remitió faxes desde su juzgado a Campmany, denunciante de Sogecable y director de Época; al querellante Jesús Cacho, columnista de la citada revista y del diario El Mundo; al abogado García-Trevijano, y a la revista mencionada. Esto formaba parte de la prueba propuesta por Cebrián para demostrar que Gómez de Liaño tenía interés indirecto en las diligencias sobre Sogecable. Los abogados de Cebrián habían propuesto también que se investigase si desde el fax del juzgado se habían realizado envíos al hijo de Campmany; al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez; a varios redactores de ese diario; a la periodista de Época Carmen Remírez de Ganuza; y al despacho de abogados Asesores en Derecho, del que formaban parte dos hermanos del magistrado. Pero consideré que no procedía extender la investigación a esas personas, salvo que se justificaran las razones de la petición.

Sí que reclamé a Telefónica el listado de los faxes que eventualmente pudieron enviarse entre el 24 de febrero de ese año (cuando se iniciaron las actuaciones sobre Sogecable) y el 8 de julio (fecha en que se presentó la recusación contra Gómez de Liaño). Indiqué expresamente a la compañía que, cuando remitiera el listado —antes del 9 de septiembre—, cuidase de que los números de fax de Campmany, Cacho, García-Trevijano o Época quedaran «debidamente protegidos en interés de los propios titulares y sin conocimiento incluso de este juzgado».

Tras su testimonio, el 1 de septiembre, Jesús Neira me pidió que nos encontráramos para comer. Le dije que no, que debía entender que era testigo y yo juez y no podía tener más contacto con él. No lo entendió, diciendo que no tenía sentido, que éramos amigos. Tuve la sensación de que no se daba cuenta de la situación.

Según explicaba, se le habían cerrado todas las salidas y le habían presionado atrozmente en agosto, por lo que no había tenido más remedio que hacer lo que había hecho (es decir, negar). Le recomendé que si él lo deseaba podía hacerse constar oficialmente en el acta, pero que, de otra manera, su explicación carecía de todo valor y quien estaba recibiendo todos los golpes por cumplir la ley era yo.

Para completar el espectro de amigos, dos días más tarde declaró Joaquín Navarro. Manifestó a la Agencia EFE como «fraudulenta» la recusación presentada por Cebrián contra el instructor del asunto Sogecable. Previamente había declarado ante mí y respondió a las preguntas elaboradas por los abogados de Sogecable, que solicitaron su testimonio para demostrar la supuesta relación del juez Gómez de Liaño con algunos de los querellantes del caso. Navarro manifestó a la agencia de noticias EFE que le parecía «una pérdida de tiempo este interrogatorio sobre preguntas que afectan a mi intimidad y sobre personas con las que me relaciono o dejo de hacerlo». Fueron unos escasos quince minutos, tras los cuales Joaquín aseguró al periodista que había sentido «vergüenza ajena a lo largo de este interrogatorio que no tiene ningún sentido, al igual que la recusación que se planteó en su día».