Auf die Insel kamen die Schafe einst vor über tausend Jahren mit den ersten Siedlern, seitdem passten sie sich perfekt an das kühle Klima an. Durch die Isolation entwickelten die isländischen Schafe eine einzigartige Wolle. Das lange Außenhaar ist widerstandsfähig und wasserabweisend, die innere Schicht besteht aus kürzerem, feinem Fell, das isoliert und vor der Kälte schützt. Die Lopapeysas sind also wärmende Pullis und Regenjacken zugleich. »Ull er gull« – »Wolle ist Gold« sagen auch Brynhildur und Guðfinna, die beiden Designerinnen, die Teil des Fooddesign-Projektes sind. »Wir haben keine großen Baumwälder, dafür aber Wälder aus Wolle.«

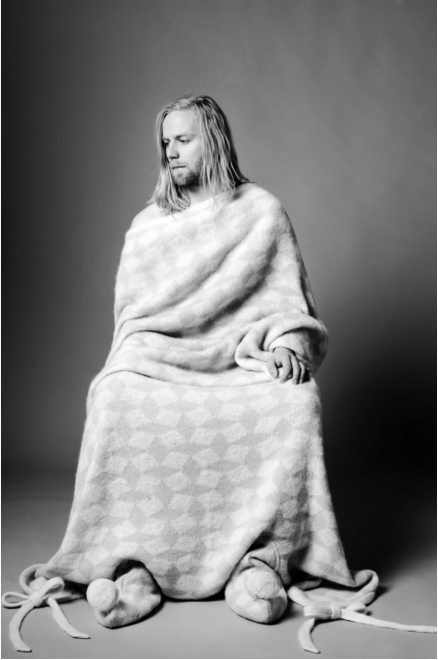

Die beiden Isländerinnen nutzen gemeinsam mit drei Kollegen dieses lokale Gold, um daraus fantasievolle Decken, Umhänge und Mützen zu entwickeln. Inspiriert sind die Designs der Gruppe Vík Prjónsdóttir stets von Mythen und Geschichten. Die hellblau-weiß gemusterte Snjóbreiðan, Schneedecke, etwa erinnert daran, dass sich die Menschen früher in Notsituationen in den Schnee eingruben, wenn sie in einem Sturm die Orientierung verloren. Der Schnee isoliert und rettete so viele Leben. Auch die Wolldecke umhüllt den ganzen Körper, man kann in sie hineinschlüpfen, zwei angenähte Schuhe wärmen die Füße. An der Schuhspitze bilden zwei weiße Bommel übergroße Schneeflocken. »Diese Decke wärmt und beschützt dich im täglichen Leben«, sagt Brynhildur, »sie ist allen Überlebenden gewidmet, aber auch denen, die verstorben sind.«

Legenden in Wolle

Hinter jeder Kreation steckt eine eigene Geschichte. Das Flügelschild zum Beispiel ähnelt einem Umhang in Brauntönen, der von Seeadlern inspiriert ist, die blaue Meeresdecke mit den großen weißen Ankern erinnert an die stürmische Seefahrt, und die Zweierdecke ist eine Variation eines alten Brauchs, den es damals in ungeheizten Häusern gab. Isländer teilten sich dabei die Betten, um sich warm zu halten, und machten dies sogar mit fremden Besuchern als Geste der Gastfreundschaft. Sie lagen dann nicht nebeneinander, sondern einander gegenüber; und so ist auch die Zweierdecke designt, bei der jeweils am anderen Ende zwei Löcher für den Kopf und Kapuzen eingearbeitet sind.

»Unsere Decken schützen, geben Frieden, aber du kannst sie auch mit jemandem teilen und so ein intimes Objekt daraus machen«, sagt Guðfinna. Sie streicht in der Reykjavíker Galerie Spark-Design Space, die gleichzeitig als Geschäft dient, liebevoll über die kuscheligen Wolldecken. »Jede hat ihren ganz eigenen Charakter. Und sobald sie jemand trägt, wird sie lebendig.« Als die Gruppe ein Fotoshooting mit allen Arbeiten machte, achteten sie genau darauf, zu wem am besten welche Kreation passt. So wird die Schneedecke von Högni, dem Sänger der Gruppe Hjaltalín, getragen. Mit seinen langen blonden Haaren und den weichen Gesichtszügen hat er etwas Engelhaftes.

Vík Prjónsdóttir ist das Alter Ego der fünf Designer. »Wir drücken uns durch sie aus und sind wie sie fasziniert von der Natur und dem Alltag«, sagt Brynhildur. »Sie glaubt ans Jenseits und respektiert die verborgene Welt« – sei es in einem so benannten Umhang, der von schamanistischen Mustern der Inuit inspiriert wurde, oder in einem Seehundpelz, der den Mythos aufnimmt, dass Seehunde verfluchte Menschen sein sollen. Der farbenfroh gemusterte »Pelz« ist wie alle Kreationen von Vík Prjónsdóttir zu hundert Prozent aus isländischer Schafwolle hergestellt, er ähnelt einem Schlafsack, in den man am Bauchbereich einsteigt. Auch wenn die Geschichten zu den Decken manchmal ernst klingen, sind die Designs selbst verspielt und humorvoll. Wie die Variation einer alten Kappe, die Schäfer früher trugen, wenn sie weite Strecken wandern mussten. Sie bedeckte nicht nur den Kopf, sondern auch den Nacken; in der modernen Fassung nähten die Designer noch einen gestrickten Schnurrbart dran. (Der passt dann auch perfekt zum Mottu Mars.)

Hergestellt werden die außergewöhnlichen Arbeiten in der Strickfabrik von Vík, der südlichsten Ortschaft Islands. Víkurprjón war 2005 noch eine von drei Fabriken in Island, einst gab es mal über fünfzig. Es schien fast so, als würde die Tradition aussterben, weil sich selbst die Isländer lieber Fleece-Pullis zulegten, anstatt das heimische Material zu nutzen. Der Besitzer der Víker Fabrik, die es seit 1980 gibt, war sofort angetan von der Idee der jungen Designer, mal ganz andere Wollprodukte herzustellen. Seitdem arbeiten sie erfolgreich zusammen.

Die meisten Mützen, Pullis oder Handschuhe aus der leichten Schafwolle entstehen aber immer noch in Handarbeit. Früher strickten übrigens die Männer, während die Frauen spannen. Heute sind es jedoch vor allem Isländerinnen, die sich in den geselligen Strickclubs treffen und zu Hause vor dem Fernseher oder während der Univorlesungen zu Nadeln und Garn greifen. Seit der Krise ist das Stricken wieder beliebter geworden, es ist aber auch ein Weltphänomen. Sogar in New Yorker Cafés gibt es Strickclubs, weiß Guðfinna.

Die neue Liebe zur verarbeiteten Wolle nimmt bei den Isländern bisweilen gigantische Ausmaße an. Für die Einweihung eines elf Kilometer langen Straßentunnels, der nun zwei Orte im Norden der Insel miteinander verbindet, fertigten sie einen 11,5 Kilometer langen Schal. Er soll die warme und menschliche Verbindung der Orte symbolisieren und stärken, sagt die Initiatorin. Über eintausend Freiwillige, darunter auch einige Stricker aus dem Ausland, halfen dabei, die Idee umzusetzen. Die bunten Einzelteile des Mega-Schals wurden nachher wieder auseinandergenommen und für einen guten Zweck versteigert.