Bloß nicht heimskur sein

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Island ein armer Bauernstaat unter dänischer Herrschaft, trotzdem kann seit dem 18. Jahrhundert jeder Bewohner lesen. Somit hatten die Inselbewohner den Schlüssel zum Lernen und Studieren in der Hand. Da es in ihrer Heimat nur wenige Studienmöglichkeiten gab – die erste Universität wurde 1911 in Reykjavík gegründet –, gingen viele Isländer für einige Jahre ins Ausland, bevorzugt nach Dänemark, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Wie schon ihre Vorfahren begaben sich die Isländer also oft auf Reisen, und so kommt es, dass das Wort »heimskur« gleich zwei Bedeutungen hat: »dumm« und »jemand, der zu Hause bleibt«. Wer niemals seine Heimat verlässt, erweitert seinen Horizont nicht. Inzwischen benutzt man das Wort allerdings nur noch im Sinne von »Dummheit«.

Dorfpanorama

Jóhanna Kristjánsdóttirs Urgroßvater fuhr von den Westfjorden aus zum europäischen Festland. In Flensburg und Kopenhagen studierte er Seefahrt und Navigation. Später unterrichtete er die lokalen Fischer in der ersten Seemannsschule der Region. Die Gewässer im Nordatlantik sind gefährlich, trotzdem wagten sich die Männer, die meist nicht schwimmen konnten, täglich aufs Meer hinaus. Haie waren besonders profitabel, aus ihrem Lebertran wurde Öl hergestellt und nach Europa verkauft, es beleuchtete auch die Straßenlaternen Hamburgs.

Jóhannas Familie gehörte 1856 zu den ersten Siedlern in Flateyri, heute leben rund 300 Menschen im Fischerdorf an der Küste des Önundarfjörður, zeitweise waren es sogar 500. Ende des 19. Jahrhunderts befand sich in diesem Fjord eine der größten Walfangstationen des Nordatlantiks. Als sie eines Tages abbrannte, wurde in der Nähe eine Fischmehl-Fabrik gegründet. Doch auch diese ist inzwischen geschlossen.

Einer der ehemaligen Tanks wird heute als Tonstudio genutzt, Bands aus ganz Europa schwören auf die besondere Akustik des Steingebäudes. Die Mauern sind so dick, dass die Besitzer mit Dynamit Löcher in die Fassade sprengen mussten, um Fenster einbauen zu können. Zeitweise wurde der Tank als Tischlerladen genutzt, doch nun hat Önundur (benannt nach dem Fjord, in dem er aufwuchs) den ungewöhnlichen Ort zu seinem Reich gemacht. Die Isländer sind es gewohnt, sich Jobs zu schaffen, wo es eigentlich keine gibt. Am liebsten arbeitet der 34-Jährige nachts im Studio »Tankurinn« (der Tank). Tagsüber ist er Musiklehrer im nahe gelegenen Ísafjörður, außerdem kümmert er sich ein Mal im Jahr um den Sound beim Aldrei-Musikfestival.

Der einzige große Arbeitgeber Flateyris ist die Fischfabrik Eyraroddi, sie liegt am Hafen. Steinbutt und Wels werden dort unter anderem verarbeitet, gefroren und nach Europa verschickt. Auch eine deutsche Firma bestellt Ware bei ihnen, dieser Kunde sei besonders genau, sagt die Vorarbeiterin in der eiskalten Halle. Alle Stücke müssen gleich aussehen, manchmal werden sie zurückgeschickt, wenn sie farblich einen winzigen Tick anders sind oder nicht die exakt gleiche Größe haben. Mit einem Lineal prüft die Angestellte deshalb die Ware für diesen Kunden. In isländischen Geschäften wird der tiefgefrorene Fisch dagegen so verkauft, wie er ist. Rund vierzig Angestellte hat Eyraroddi, einige kommen aus Polen, Thailand und von den Philippinen. Auch die siebzigjährige Jóhanna jobbte hier wie alle im Dorf als Teenager, heute arbeitet ihre Tochter als Buchhalterin in der Fabrik.

Arktische Fischgründe

Bjarni mit Pausensnack: Eiszapfen

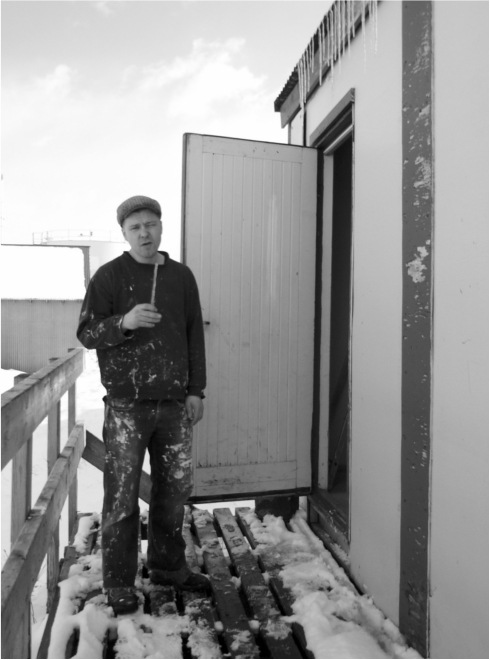

Obwohl in Island sonst eher Landflucht vorherrscht, kann sich Flateyri über neue Bewohner freuen. So gibt es zum Beispiel ein britisches Ehepaar, das sich, ganz der isländischen Lebensart entsprechend, selbst einen Job geschaffen hat. Die professionellen Tänzer bieten im Dorfschwimmbad Aqua-Aerobic-Kurse an. Während Nadia die Übungen macht, gibt ihr Mann Martin mit den Bongos den Takt an. Die Kurse sind stets gut besucht. Ein weiterer Neuzugang des verträumten Ortes in den Westfjorden ist Bjarni Þór Sigurbjörnsson. Der Mittdreißiger lebt eigentlich in Reykjavík, hat sich aber vor einem Jahr ein Haus in Flateyri gekauft. Es war alt und heruntergekommen und teilweise ist es das noch heute. Doch da Bjarni gelernter Zimmermann ist, baut er es nun Stück für Stück um.

Eigentlich ist er Künstler und wird in Reykjavík Bjarni Massi genannt, er war früher mal recht dick, daher massi. Hier in Flateyri gaben ihm die Dorfbewohner einen anderen Namen, er heißt nun Bjarni Skór, da in seinem Haus vorher ein Schumacher (skósmiður) lebte – für jeden Wohnort und Lebensstil einen eigenen Namen. In kurzer Zeit lernte er das ganze Dorf kennen; jeder ist bereit, ihm zu helfen, wo es geht. So beauftragten sie ihn, einige Sommerunterkünfte zu renovieren. Viel Geld können sie ihm nicht zahlen, aber es ist ein Anfang. Ein Freund von Bjarni sagte mal: »Nicht du suchst dir den Job aus, der Job sucht dich aus.«