El vellocino de oro

Cuando Jasón, hijo del destronado rey de Iolco, no era más que un niño, le enviaron lejos de sus padres para que le educara uno de los maestros más singulares de los que se haya tenido noticia. Aquel sabio maestro era uno de esos hombres o cuadrúpedos que reciben el nombre de centauros. Habitaba en una caverna, y tenía el cuerpo y las patas de un caballo blanco, y la cabeza y los hombros de un ser humano. Se llamaba Quirón; y, a pesar de su extraña apariencia, era un maestro excelente. Varios de sus discípulos harían honor a su nombre, al convertirse años después en figuras legendarias. Uno de ellos fue el famoso Hércules, y también lo fueron Aquiles, Filoctetes y Esculapio, que alcanzaría gran fama como médico. El buen Quirón enseñó a sus discípulos a tocar el arpa y a curar enfermedades, así como a manejar el escudo y la espada, además de muchas otras cosas que los niños de aquellos tiempos solían aprender, en lugar de ortografía y aritmética.

Tengo la sospecha de que el maestro Quirón no era demasiado diferente de las demás personas pero, siendo un anciano bondadoso y alegre, tenía la costumbre de hacerse pasar por un caballo, moviéndose a cuatro patas por la sala de estudio, y dejando que los niños se montaran en su espalda. Y así, cuando sus discípulos envejecieron, solían contar a sus nietecillos los buenos tiempos que habían vivido en aquella escuela, mientras les hacían trotar sobre sus rodillas; y estos creyeron que un centauro, medio hombre y medio caballo, había enseñado a leer y a escribir a sus abuelos. Ya sabéis que los niños pequeños no entienden demasiado bien lo que se les cuenta, y a menudo conciben las ideas más absurdas.

Sea como fuere, siempre se ha dado por sentado (y seguirá siendo así mientras el mundo gire) que Quirón, con su cabeza de maestro de escuela, tenía las patas y el cuerpo de un caballo. Imaginaos a aquel anciano tan serio entrando ruidosamente en la clase, dando violentas patadas al suelo con sus pezuñas, pisoteando quizá los pies de algún niño, señalando con su cola la pizarra, y saliendo de vez en cuando al jardín para dar un buen bocado a la hierba. Y me pregunto qué le cobraría el herrero por un juego completo de herraduras…

Jasón vivió, pues, en la cueva de aquel Quirón de cuatro patas desde que tenía escasos meses hasta que se convirtió en un hombre. Y llegó a ser un músico notable, un experto en el manejo de las armas, y un gran conocedor de las hierbas medicinales y otras cosas relacionadas con el arte de curar; pero sin duda su principal cualidad fue la de ser un magnífico jinete, pues, a la hora de enseñar a los jóvenes a montar a caballo, el buen Quirón no tenía rival. Finalmente, cuando Jasón se percató de que era un joven alto y fornido, decidió salir al mundo en busca de aventuras, sin pedir consejo a su viejo maestro, ni comunicarle su decisión. Huelga decir que aquello no fue nada sensato; y espero que ninguno de vosotros, mis queridos oyentes, decida jamás seguir su ejemplo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que era un príncipe de sangre real, y que a su padre, el rey Esón, le había usurpado el trono un tal Pelias, que no habría dudado en matar también a Jasón, si no le hubieran escondido en la cueva del centauro. Por ello, al alcanzar la fortaleza de un hombre, decidió arreglar todo aquel asunto, y castigar al malvado Pelias por haber tratado tan injustamente a su padre.

Y con esta intención, empuñó una lanza en cada mano y, cubriéndose los hombros con una piel de leopardo para protegerse de la lluvia, emprendió el anhelado viaje; y el viento mecía sus rizos dorados. La parte de su atuendo que más le enorgullecía eran las sandalias, que habían pertenecido a su padre. Estaban exquisitamente bordadas, y se ataban a los pies con cordones de oro. Pero su forma de vestir era realmente singular, y las mujeres y los niños corrían a asomarse a puertas y ventanas cuando le veían llegar, pues deseaban saber dónde se dirigía aquel hermoso joven, con su piel de leopardo y sus sandalias de cordones dorados; y todos se preguntaban qué heroicas hazañas estaría a punto de emprender, con una lanza en cada mano.

No podría deciros cuántos kilómetros había recorrido cuando llegó a un turbulento río, que cruzaba el sendero tumultuosamente mientras la blanca espuma se agitaba entre sus negros remolinos. A pesar de no ser un río muy caudaloso en las estaciones más secas del año, las lluvias torrenciales y el deshielo de las laderas del monte Olimpo habían hecho crecer exageradamente su nivel; y el rumor de sus aguas era tan intenso, y parecía tan enfurecido, que Jasón, a pesar de todo su valor, consideró más prudente detenerse en la orilla. El cauce del torrente estaba repleto de escabrosas y afiladas rocas, alguna de las cuales sobresalía por encima del agua. Y Jasón pudo ver un árbol arrastrado por la corriente, que se quedaba enganchado entre dos rocas, y los cadáveres de varias ovejas y de una vaca que pasaban flotando a gran velocidad.

Para ser breve, la crecida había ocasionado enormes daños. Era evidente que el río era demasiado profundo para poderse vadear, y estaba demasiado revuelto para cruzarse a nado; tampoco se veía puente alguno y, de haber existido una barca, las rocas se habrían encargado de romperla instantáneamente en mil pedazos.

—¡Observad a ese pobre muchacho! —dijo una voz cascada muy cerca de Jasón—. Seguramente no ha tenido una buena educación, pues no sabe cómo cruzar un pequeño riachuelo como este. ¿O tendrá miedo de mojarse esas hermosas sandalias de cordones dorados? Es una lástima que su maestro cuadrúpedo no esté aquí para llevarle sano y salvo sobre su lomo a la otra orilla.

Jasón miró con asombro a su alrededor, pues no sabía que hubiera nadie en las cercanías. Sin embargo, no tardó en ver a su lado a una anciana con un manto andrajoso sobre la cabeza, que se apoyaba en un bastón con el puño labrado en forma de cuclillo. Debía de ser realmente vieja, pues estaba llena de arrugas y parecía muy débil. Pero había algo extraño en sus ojos, tan oscuros como los de un buey y sumamente grandes y hermosos, y el joven fue incapaz de apartar su mirada de ellos. La anciana llevaba una granada en la mano, aunque había terminado ya la temporada de esta fruta.

—¿A dónde te diriges, Jasón? —preguntó entonces.

Era evidente que sabía su nombre; y aquellos enormes ojos parecían conocer tanto el pasado como el futuro. Mientras el muchacho la contemplaba, apareció un pavo real, que se colocó al lado de la anciana.

—Voy a Iolco —respondió el joven—, para pedirle al rey Pelias que abandone el trono de mi padre y me deje reinar en su lugar.

—Si eso es lo único que tienes que hacer —afirmó la anciana con voz cascada—, no es necesario que te apresures. Llévame a cuestas, buen muchacho, y ayúdame a cruzar el río. Yo y mi pavo real también tenemos algo que hacer en la otra orilla.

—Buena mujer —repuso Jasón—, tus asuntos no pueden ser tan importantes como destronar a un rey. Además, como ya puedes ver, las aguas están demasiado revueltas; si tuviera la mala suerte de tropezar, la corriente nos arrastraría a los dos con mucha más facilidad que a aquel árbol arrancado de raíz que se ve allá a lo lejos. Me alegraría poder prestarte auxilio, pero dudo tener suficiente fuerza para atravesar el río, llevándote a hombros.

—Entonces tampoco creo que puedas expulsar de su trono al rey Pelias —le contestó con desprecio—. Jasón, si no eres capaz de socorrer a una pobre anciana necesitada, jamás deberías sentarte en un trono. Pues ¿para qué sirven los reyes sino para ayudar a los más débiles y afligidos? Pero haz lo que quieras. Si no me llevas a hombros, intentaré cruzar el río sola, con mis viejas piernas.

Y, diciendo estas palabras, la anciana tanteó con su bastón el fondo del río, buscando el lugar más seguro para dar el primer paso. Y Jasón se avergonzó de no haberle prestado ayuda. Sintió que, si a aquella débil criatura le ocurría algún percance mientras luchaba contra la corriente, jamás podría perdonárselo. El buen Quirón, fuese o no medio caballo, le había enseñado que el mejor uso que podía hacer de su fuerza era socorrer a los indefensos; asimismo le había aconsejado que tratara a las mujeres jóvenes como a hermanas, y a las ancianas como a una madre. Recordando aquellos consejos, el hermoso y robusto joven se arrodilló, rogando a la buena mujer que se subiera a sus espaldas.

—No creo que sea nada seguro cruzar —señaló—. Pero, como tus asuntos son tan apremiantes, trataré de llevarte hasta la otra orilla. Si la corriente te arrastra, correré la misma suerte.

—Eso sería un gran consuelo para los dos —exclamó la anciana—. Pero no temas, alcanzaremos sanos y salvos la otra orilla.

Y rodeó con sus brazos el cuello del joven, que levantándola del suelo, se adentró audazmente en aquel torbellino de espuma, y empezó, tambaleante, a alejarse de la ribera.

Entretanto, el pavo real fue a posarse sobre el hombro de la anciana. Las dos lanzas que llevaba Jasón en sus manos le impidieron tropezar, ayudándole a encontrar el mejor camino entre las rocas ocultas; pero lo cierto es que a cada instante creía estar a punto de caer, y se veía arrastrado por la corriente, como aquellos árboles que iban a la deriva, y aquellos cadáveres de ovejas y vacas que flotaban por todas partes. El gélido torrente descendía por la escarpada ladera del Olimpo, rugiendo y tronando como si odiara profundamente a Jasón, o tuviera el firme propósito de arrebatarle el peso que llevaba sobre sus hombros. A mitad de trayecto, el árbol arrancado de raíz (que ya os he mencionado), separándose de las rocas que le impedían seguir su camino, se precipitó contra el joven con sus innumerables ramas, semejantes a los cien brazos del gigante Briareo. Pero pasó velozmente por su lado, sin siquiera rozarle. Poco después, sin embargo, se le enganchó un pie en una hendidura que había entre dos piedras y, al intentar sacarlo, perdió una de sus sandalias de cordones dorados.

Cuando esto ocurrió, el joven príncipe no pudo evitar manifestar su irritación.

—¿Qué te ocurre, Jasón? —inquirió la anciana.

—Algo que me disgusta enormemente —replicó el joven—. He perdido una de mis sandalias entre las rocas. ¡Menuda pinta tendré al presentarme ante la corte del rey Pelias con un pie descalzo!

—No te lo tomes tan a pecho —exclamó alegremente su compañera—. Haber perdido esa sandalia solo te traerá suerte. Me satisface saber que eres sin lugar a dudas la persona de la que ha estado hablando el oráculo de la Encina.

En aquellos momentos, Jasón no tenía tiempo para preguntar lo que había dicho el oráculo de la Encina; pero la seguridad con que la anciana pronunció aquellas palabras no hizo sino animarle. Y lo cierto es que, desde que llevaba a aquella desconocida a hombros, se sentía más fuerte y poderoso que nunca. En lugar de hallarse extenuado, su fuerza parecía aumentar a medida que avanzaba; y, luchando contra la corriente, logró alcanzar la otra orilla, pisó tierra firme, y depositó a la anciana y a su pavo real sanos y salvos sobre la hierba. Y fue entonces cuando contempló con desconsuelo su pie descalzo, en el que solo quedaba un resto del cordón dorado colgando del tobillo.

—No pasará mucho tiempo antes de que consigas un par de sandalias más hermosas —afirmó la anciana, mirándole amablemente con sus bellos ojos oscuros—. Cuando el rey Pelias descubra tu pie descalzo, te prometo que su rostro palidecerá. Ahí está el camino que debes tomar. Sigue adelante, buen Jasón, y que mi bendición te acompañe. Y, cuando te sientes en tu trono, recuerda a aquella pobre anciana a la que ayudaste a cruzar el río.

Y, con estas palabras, se alejó cojeando, mientras le sonreía por encima del hombro.

Quizá fuera el brillo de sus hermosos ojos oscuros, que parecían iluminar todo lo que les rodeaba, pero el joven creyó ver algo noble y majestuoso en su figura y, a pesar de cojear como si padeciera reuma, andaba con la gracia y dignidad de una reina. El pavo real, que se había bajado de su hombro, la seguía contoneándose con fastuosa pompa, al tiempo que desplegaba su magnífica cola para que Jasón la admirara.

Cuando la anciana y el pavo real desaparecieron de su vista, el joven reanudó su viaje. Tras recorrer una larga distancia, llegó a una ciudad al pie de una montaña, no muy lejos de la costa. En las afueras, encontró a una gran muchedumbre, no solo de hombres y mujeres, sino también de niños, vestidos con sus mejores galas, y disfrutando de un día de fiesta. La multitud se hizo más numerosa al acercarse a la orilla del mar; y por encima de las cabezas, Jasón divisó una humareda que se elevaba en el cielo azul. Preguntó a uno de aquellos hombres dónde estaba y por qué había tantas personas reunidas.

—Este es el reino de Iolco —le contestó—, y somos los súbditos del rey Pelias. Nuestro monarca nos ha convocado para que veamos cómo sacrifica un toro negro a Neptuno, quien según dicen es su padre. Allá a lo lejos, donde se ve aquella espiral de humo, se encuentra el altar.

Y mientras respondía a sus preguntas, no cesaba de mirar a Jasón con curiosidad; pues su vestimenta era muy diferente de la de los habitantes de Iolco, y era sin duda muy extraño, en aquellas tierras, ver a aquel joven con una piel de leopardo sobre los hombros y una lanza en cada mano. Asimismo, Jasón se dio cuenta de que aquel hombre observaba detenidamente sus pies, uno de los cuales, como bien recordaréis, estaba descalzo, mientras el otro llevaba la sandalia de cordones dorados de su padre.

—¡Miradle! ¡Miradle! —exclamó dirigiéndose a sus vecinos—. ¿Lo veis? ¡Solo calza una sandalia!

Al oír esto, la muchedumbre empezó a mirar a Jasón; y todos mostraban gran asombro ante su aspecto. Sin embargo, lo que más pareció llamar la atención fueron sus pies. Y el joven les oía murmurar:

—¡Una sandalia! ¡Una sandalia! ¡El hombre con una sandalia! ¡Al fin ha llegado! ¿De dónde procederá? ¿Qué pensará hacer? ¿Y qué le dirá el rey?

El pobre Jasón, avergonzado, decidió que los habitantes de aquel país eran bastante mal educados, pues no le pareció bien que hablaran con tanto descaro de su aspecto desaliñado. Desconozco si se abrió paso entre aquella multitud voluntariamente o le hicieron avanzar a empujones, pero, en cualquier caso, no tardó en hallarse en el altar donde el rey Pelias sacrificaba un toro negro. El murmullo de sorpresa de la muchedumbre, al contemplar el pie descalzo de Jasón, se intensificó hasta tal punto que la ceremonia se interrumpió. El rey, sosteniendo en alto el enorme cuchillo con el que se disponía a degollar al toro, se volvió con furia y clavó su mirada en el joven príncipe. El pueblo había retrocedido, y Jasón se encontró delante del altar, completamente solo con el enojado rey Pelias.

—¿Quién eres? —gritó el rey, frunciendo el entrecejo—. ¿Cómo osas armar este alboroto mientras sacrifico un toro negro a mi padre Neptuno?

—No es culpa mía —repuso Jasón—. Majestad debes saber que son tus súbditos quienes han organizado este tumulto al ver mi pie descalzo.

Cuando el joven pronunció estas palabras, la mirada del rey pareció clavarse en su sandalia.

—¡Ajá! —refunfuñó—. ¡He aquí al muchacho del pie descalzo! ¿Qué podría yo hacer con él?

Y agarró con más fuerza el cuchillo, como si pensara matar a Jasón en lugar de al toro. Todos aquellos que se encontraban cerca oyeron sus palabras con claridad; y lo que empezó como un susurro terminó convirtiéndose en un clamor.

—¡Ha llegado el hombre de la sandalia! ¡La profecía se cumplirá!

Pues debéis saber que, muchos años antes, el oráculo de la Encina de Dodona había vaticinado que el rey Pelias sería destronado por un hombre con un pie descalzo. Por esta razón, el monarca había dado estrictas órdenes de que nadie compareciera ante su presencia, a menos que llevara bien atadas sus sandalias; y había un oficial en palacio con la única misión de examinar los pies de la gente, y proporcionar nuevo calzado, a expensas del erario real, si encontraba cualquier señal de deterioro. En todo su reinado, Pelias jamás se había sentido tan nervioso y asustado como al contemplar el pie descalzo de Jasón. Sin embargo, al ser un hombre de naturaleza osada y de duro corazón, no tardó en recuperar su sangre fría, y empezó a buscar la forma más sencilla de deshacerse de aquel peligroso desconocido.

—Joven extranjero —dijo, con el tono más suave que podáis imaginar, a fin de coger desprevenido a nuestro héroe—. ¡Bienvenido a mi reino! A juzgar por tus ropajes, has recorrido una larga distancia, pues en estas tierras no acostumbramos a cubrirnos con una piel de leopardo. ¿Podrías decirme cómo te llamas y dónde fuisteis educado?

—Mi nombre es Jasón —replicó el joven príncipe—. Desde mi más tierna infancia, habité en la caverna de Quirón el centauro. Él fue mi maestro, y me enseñó música, equitación, y no solo cómo curar heridas, sino también cómo infligirlas con mis armas.

—He oído hablar de Quirón, el maestro —contestó el rey—. Y sé que su cabeza está llena de sabiduría, a pesar de encontrarse sobre un cuerpo de caballo. Es un gran placer para mí tener a uno de sus discípulos en esta corte. Sin embargo, con el fin de comprobar cuánto has aprendido de tan excelente maestro, ¿me permites que te haga una sola pregunta?

—Jamás he pretendido ser muy sabio —afirmó Jasón—. Pero pregúntame lo que desees y responderé lo mejor que pueda.

Pues bien, el rey Pelias deseaba astutamente tender al joven una trampa, obligándole a decir algo que sin duda causaría su ruina. Por ello, con una malvada sonrisa en los labios, pronunció las siguientes palabras:

—¿Qué harías, valiente Jasón, si conocieras la existencia de un hombre destinado a ocasionar tu perdición y tu muerte? ¿Y si este cayera en tu poder?

Pero, cuando el joven percibió un brillo de crueldad en sus ojos, tuvo el convencimiento de que el monarca había adivinado el motivo de su llegada, y deseaba utilizar cualquier respuesta en su contra. No obstante, sentía un profundo desprecio por la mentira y, como era un príncipe honorable y virtuoso, decidió expresar únicamente la verdad. Puesto que el rey había elegido hacerle esa pregunta, y Jasón había prometido contestarle, solo podía responder lo que haría si tuviera al peor de sus enemigos enfrente.

De modo que, después de meditarlo unos momentos, exclamó con voz fuerte y segura:

—¡Lo enviaría en busca del vellocino de oro!

Debéis saber que dicha empresa era la más difícil y arriesgada del mundo. En primer lugar, había que emprender un largo viaje y cruzar los mares más desconocidos. Apenas existía la menor esperanza de que un joven que emprendiera este viaje lograra conseguir el vellocino de oro, y regresara con vida para narrar los peligros a los que se había enfrentado. Los ojos del rey resplandecieron de alegría al oír su respuesta.

—¡Bien dicho! —gritó—. ¡Cuánta sabiduría muestras, hombre de la sandalia! Márchate de aquí y, aun a riesgo de tu propia vida, tráeme el vellocino de oro.

—Así lo haré —repuso Jasón sin perder la calma—. Y si fracaso, puedes estar seguro de que no volveré a molestarte con mi presencia. Pero, si consigo regresar victorioso a Iolco, abandonarás enseguida tu trono y me entregarás el cetro y la corona.

—¡Está bien! —aseguró el rey Pelias con un gesto de burla—. Pero, entretanto, deja que siga cuidando de ellos.

Al alejarse del monarca, Jasón decidió dirigirse en primer lugar a Dodona, y preguntar al oráculo de la Encina el mejor camino a seguir. Aquel maravilloso árbol estaba en medio de un bosque milenario. Su majestuoso tronco se elevaba a trescientos metros del suelo, y proyectaba una inmensa y tupida sombra sobre más de un acre de tierra. En esa sombra y mirando las entrelazadas ramas de verdes hojas y el corazón misterioso del viejo árbol, el joven príncipe empezó a hablarle, como si se dirigiera a una persona oculta entre su espesura.

—¿Qué debo hacer para conseguir el vellocino de oro? —inquirió.

Sus palabras fueron seguidas de un profundo silencio, no solo a la sombra del oráculo de la Encina, sino en todo aquel bosque solitario. Un poco más tarde, sin embargo, las hojas de la gigantesca encina empezaron a agitarse y a susurrar, como si una suave brisa las meciera; entretanto, los demás árboles habían enmudecido.

El susurro fue haciéndose cada vez más intenso, hasta convertirse en el rugido de un vendaval. Y el joven tuvo la sensación de que empezaba a distinguir unas palabras, aunque sin duda confusas, pues era como si un sinfín de lenguas parlotearan al mismo tiempo (ya que cada hoja parecía hablar con voz propia). Pero el ruido aumentó en amplitud y profundidad, como si fuera un tornado, que convirtió en una sola voz los miles y miles de pequeños susurros que cada una de las verdes hojas producía al agitarse. Y en aquel momento, a pesar de que continuaba oyéndose un viento huracanado entre las ramas, una profunda voz, que hablaba con toda la claridad que uno podría esperar de un árbol, exclamó:

—Ve a visitar a Argos, y ordénale construir una galera de cincuenta remos.

Y la voz pareció desvanecerse poco a poco entre el rumor de las hojas, hasta que dejó de oírse del todo. Y Jasón se preguntó si aquellas palabras las habría oído realmente o serían solo fruto de su imaginación. Pero cuando preguntó a los habitantes de Iolco por un hombre llamado Argos, estos le respondieron que vivía en aquella ciudad y era un hábil constructor de navíos. Esto le mostró que la Encina tenía cierta inteligencia; pues de otro modo, ¿cómo habría podido conocer su existencia? Nada más oír su petición, Argos aceptó construir una enorme galera, que precisaría cincuenta vigorosos remeros, a pesar de que hasta entonces jamás se había visto en el mundo una nave tan grande. Así pues, el maestro carpintero, sus oficiales y sus aprendices empezaron a trabajar. Y, durante mucho tiempo, estuvieron sumamente atareados, cortando la madera y armando gran estrépito con sus martillos, hasta que el nuevo barco, que recibió el nombre de Argo, estuvo listo para ser botado. Y, puesto que el oráculo de la Encina le había aconsejado con tanto acierto, Jasón creyó conveniente visitarlo una vez más. Así pues, regresó al bosque y, debajo del tronco gigantesco y rugoso, le preguntó qué debía hacer a continuación.

Pero aquella vez las hojas no temblaron. Y, unos instantes después, Jasón se percató de que solo una de las grandes ramas empezaba a susurrar, como si fuera la única mecida por el viento.

—¡Corta esta rama! —pareció responder—. ¡Corta esta rama! ¡Corta esta rama! Y conviértela en el mascarón de proa de tu nave.

Obedeciendo las órdenes de tan extraña voz, Jasón cortó la rama con su espada. Y pidió a un escultor de la región que tallara el mascarón de proa. Se trataba de un artesano bastante habilidoso, que se había encargado anteriormente de algunas obras parecidas, con figuras que pretendían ser femeninas, muy semejantes a las que actualmente vemos en el bauprés de las naves, con esos grandes ojos fijos, que jamás pestañean cuando la espuma los salpica. Sin embargo, aquel escultor tuvo la extraña sensación de que un poder invisible guiaba su mano, infundiéndole una destreza mucho mayor de la que habitualmente tenía; asimismo, sus herramientas tallaban una imagen que él jamás habría soñado esculpir. Cuando la obra estuvo terminada, resultó ser la figura de una hermosa mujer, con un yelmo en la cabeza, y unos largos bucles cayendo sobre los hombros. En la mano izquierda llevaba un escudo, en cuyo centro aparecía representada la cabeza de la Medusa con sus rizos de serpientes. Y su brazo derecho parecía señalar el horizonte. El rostro de aquella maravillosa estatua, sin llegar a ser amenazador, reflejaba tanta gravedad que es muy posible que lo encontrarais algo severo; y parecía a punto de abrir los labios y pronunciar unas palabras de enorme sabiduría.

Jasón estaba encantado con la figura, y no dejó descansar al artesano hasta que no estuvo terminada; entonces sus hombres la instalaron en la proa de la nave, exactamente en el mismo lugar donde, desde aquellos tiempos hasta nuestros días, se colocan los mascarones de proa.

—Y ahora volveré a visitar al oráculo de la Encina —exclamó, contemplando el semblante digno y apacible de la estatua.

—No es necesario que lo hagas, Jasón —dijo una voz, que, a pesar de su suavidad, le recordó al gigantesco árbol de Dodona—. Cada vez que necesites un buen consejo, acude a mí.

Jasón estaba mirando el rostro de la estatua cuando se oyeron estas palabras. Pero no podía dar crédito a sus oídos ni a sus ojos. Los labios de madera se habían abierto, y parecía evidente que de ellos había surgido la misteriosa voz. Recuperándose de su asombro, el joven príncipe recordó que el mascarón de proa había sido tallado en la rama del oráculo de la Encina, por lo que resultaba natural que pudiera hablar, y no había nada sorprendente en ello; habría sido mucho más extraño que careciera de dicha facultad. Y se creyó realmente afortunado de poder llevar consigo aquella rama llena de sabiduría, pues sin duda estaba a punto de emprender un largo y peligroso viaje.

—Dime, maravillosa imagen —exclamó Jasón—, puesto que has heredado la sabiduría del oráculo de Dodona, del cual eres hija, ¿dónde encontraré cincuenta audaces jóvenes dispuestos a acompañarme en mi galera? Necesitaré brazos fornidos para remar, y corazones valerosos para enfrentarse a los peligros; de otro modo, jamás conseguiremos el vellocino de oro.

—¡Reúne a todos los héroes de Grecia! —replicó la figura de madera.

Y, teniendo en cuenta la dificultad de la empresa que estaba a punto de emprender, ¿acaso podía haber un consejo más sabio que aquel que recibió del mascarón de proa? Inmediatamente, envió mensajeros a todas las ciudades, notificando a los habitantes de Grecia que el príncipe Jasón, hijo del rey Esón, se disponía a partir en busca del vellocino de oro, y que precisaba la ayuda de los cuarenta y nueve jóvenes más fuertes y valientes del país, para que remaran en su nave y compartieran sus peligros. Y él sería el número cincuenta.

Al difundirse esta noticia, los más intrépidos aventureros empezaron a movilizarse. Algunos ya se habían enfrentado a gigantes, y habían acabado con la vida de terribles dragones; y los más jóvenes e inexpertos, que aún no habían tenido tanta suerte, se avergonzaban de no haber tenido la oportunidad de cabalgar a lomos de una serpiente voladora, o de clavar sus lanzas en la Quimera, o, por lo menos, de introducir su brazo derecho hasta el fondo de la garganta de un monstruoso león. Era evidente que tenían muchas posibilidades de vivir las más emocionantes aventuras antes de encontrar el vellocino de oro. Tan pronto como pulieron su escudo y su yelmo, y se ciñeron su leal espada, acudieron en masa a Iolco, y subieron a bordo de la nueva galera. Saludando a Jasón, le aseguraron que estaban dispuestos a morir por tan noble causa, y que remarían hasta los confines de la tierra, e incluso más lejos, si así lo deseaba. Quirón, el pedagogo cuadrúpedo, también había educado a muchos de aquellos audaces aventureros, que conocían el valor de Jasón desde la infancia. El poderoso Hércules, cuyos hombros llegarían a sostener el cielo años después, era uno de ellos; y también estaban los gemelos Cástor y Pólux, a quienes nunca nadie osó llamar gallinas, a pesar de haber nacido del cascarón de un huevo; y Teseo, famoso por haber dado muerte al Minotauro; y Linceo, con su maravillosa vista de lince, que era capaz de atravesar con su mirada una piedra de molino, o de divisar el centro de la tierra, descubriendo los tesoros que allí se agolpaban; y Orfeo, el más consumado de los arpistas, que cantaba y tañía la lira con tanta dulzura que las bestias más salvajes se erguían sobre las patas traseras y brincaban al son de su música. Y, cuando las melodías eran más conmovedoras, incluso las rocas parecían bailar, y aquellas enormes moles recubiertas de musgo se separaban de la tierra. En una ocasión, los árboles de un pequeño bosque desenterraron sus raíces y, saludándose unos a otros, interpretaron una danza campesina.

Uno de los remeros era una hermosa joven llamada Atalanta, que había sido criada en las montañas por una osa. Y tenía un paso tan ligero que podía andar saltando de la espumosa cresta de una ola a la espumosa cresta de otra, sin apenas mojarse la suela de sus sandalias. Había crecido de forma salvaje, y hablaba constantemente de los derechos de las mujeres; y es innegable que prefería cazar o ir a la guerra que quedarse tejiendo. Sin embargo, en mi opinión, los dos hombres más extraordinarios de tan famosa compañía eran los dos hijos del Viento Norte (jóvenes etéreos y bastante fanfarrones), pues tenían alas en los hombros y, cuando el viento estaba en calma, hinchaban los carrillos y soplaban, levantando una brisa casi tan fresca como la de su padre. Tampoco olvidaré a los profetas y hechiceros, puesto que había varios entre la tripulación, y podían predecir lo que ocurriría al día siguiente, o cien años después, aunque generalmente no eran demasiado conscientes de lo que sucedía en el momento.

Jasón confió a Tifis el timón de la nave, porque era astrónomo y conocía el manejo del compás. Linceo, gracias a su asombrosa vista, ocupó el puesto de vigía de proa; y, aunque era capaz de avistar lo que ocurría a un día de navegación, normalmente era incapaz de ver lo que tenía ante sus narices. Si el mar era suficientemente profundo, Linceo les hablaba de las rocas o de los bancos de arena que allí se encontraban; y a veces gritaba a sus compañeros que estaban navegando sobre increíbles tesoros hundidos (que, por el simple hecho de contemplarlos, la verdad es que no le enriquecían). Pero, para ser sinceros, casi nadie creía en sus palabras.

Cuando los argonautas, como fueron denominados los cincuenta intrépidos jóvenes, habían hecho todos los preparativos para el viaje, surgió un imprevisto que estuvo a punto de desbaratar sus planes. Hay que tener en cuenta que el navío era tan largo y ancho y pesaba tanto, que la fuerza de los cincuenta hombres no era suficiente para empujarlo hasta el agua. Supongo que Hércules era demasiado joven y todavía no había alcanzado la fortaleza ni la estatura que le caracterizarían, pues, de lo contrario, él solo lo habría puesto a flote, con la misma facilidad con que un niño pone su barquito en un pequeño estanque. Sin embargo, ahí tenemos a esos cincuenta héroes, empujando con todas sus fuerzas, con el rostro congestionado, sin lograr que el Argo se mueva siquiera un centímetro. Finalmente, se sentaron exhaustos a la orilla del mar; y, desconsolados, pensaron que tendrían que abandonar la nave, que se pudriría allí mismo, y cruzar el mar a nado o perder para siempre el vellocino de oro.

De pronto, Jasón recordó el milagroso mascarón de proa de la galera.

—¡Oh, hija del oráculo de la Encina! —gritó—. ¿Cómo podríamos llevar la nave hasta el agua?

—¡Sentaos! —respondió la figura (que sabía desde el principio lo que debían hacer, y solo esperaba que se lo preguntaran)—. ¡Sentaos! Coged vuestros remos y dejad que Orfeo toque el arpa.

Los cincuenta héroes subieron enseguida a bordo y, cogiendo los remos, los alzaron hacia el cielo, mientras los dedos de Orfeo (a quien le gustaba mucho más tocar su música que remar) tañían su arpa. Al sonar la primera nota, notaron que el navío se movía. Orfeo siguió tocando con entusiasmo, y la galera se deslizó hacia el mar, hundiendo tan profundamente su proa que el mascarón bebió de las olas con sus maravillosos labios, antes de elevarse de nuevo y flotar como un cisne. Los cincuenta hombres empezaron a remar, y la blanca espuma pareció hervir en la proa, mientras Orfeo interpretaba una melodía tan alegre que la nave empezó a seguir su compás, saltando y bailando por encima de las olas. Y así fue como la nave de los argonautas zarpó victoriosa del puerto, entre los vítores y aplausos de todos, excepto del malvado y viejo rey Pelias, que contempló con el ceño fruncido su partida desde lo alto de un promontorio, deseando con todas sus fuerzas expulsar aquella tormenta de cólera que había estallado en su corazón y hundir la gigantesca nave con su tripulación. Después de navegar algo más de cincuenta millas, Linceo miró casualmente hacia la costa con sus penetrantes ojos, y dijo que aún veía al malvado rey, encaramado en lo alto del promontorio, con un aspecto tan tenebroso que semejaba un oscuro nubarrón en el horizonte.

A fin de pasar el tiempo más agradablemente durante la travesía, los héroes empezaron a hablar del vellocino de oro. Según decían, había pertenecido, en un principio, a un carnero de Beocia, que había cruzado tierras y mares hasta llegar a la Cólquide, llevando a lomos a dos niños, cuya vida corría un grave peligro. Uno de los pequeños, Helle, cayó al mar y pereció ahogado; pero el otro (un pequeño llamado Frixo) alcanzó sano y salvo la orilla gracias al leal carnero, que, en cuanto salió del agua, se tendió exhausto en la arena y murió. Para conmemorar aquella buena acción, y como prueba de su fidelidad y buen corazón, la piel del pobre animal se transformó milagrosamente en oro, convirtiéndose en uno de los objetos más hermosos jamás conocidos. Y lo colgaron de un árbol en un pequeño bosque sagrado, donde se encuentra desde tiempo inmemorial, siendo la envidia de los soberanos más poderosos, que no poseían nada tan maravilloso en sus palacios.

Si tuviera que contaros todas las aventuras de los argonautas, estaría aquí hasta el anochecer, y es muy posible que necesitara incluso más tiempo. Les ocurrieron sucesos realmente prodigiosos, como bien podéis juzgar por lo que ya os he relatado. En una isla fueron recibidos de forma hospitalaria por el rey Cícico, su soberano, quien celebró una fiesta en su honor y les trató como a hermanos. Los argonautas se percataron, sin embargo, de que aquel buen monarca parecía deprimido y preocupado. Al preguntarle qué le ocurría, el rey Cícico contestó que tanto él como sus súbditos eran hostigados e incomodados por los habitantes de una montaña cercana, que habían decidido declararles la guerra, matando a su pueblo y causando verdaderos estragos. Y mientras les contaba todo esto, Cícico señaló la montaña y preguntó a Jasón y a sus compañeros si divisaban algo.

—Veo unos objetos enormes, majestad —respondió Jasón—; pero están tan lejos que no puedo distinguirlos con claridad. Para ser sincero, resultan tan peculiares que no me extrañaría que se tratara de simples nubes, que hubieran adoptado formas humanas por simple casualidad.

—Pues yo los veo con total nitidez —afirmó Linceo, cuyos ojos, como bien sabéis, parecían telescopios—. Son un grupo de gigantes enormes, con seis brazos, y todos ellos llevan un mazo, una espada, y un arma diferente en cada mano.

—Tienes una vista excelente —dijo el rey Cícico—. En efecto, son gigantes de seis brazos. ¡Ojalá nos dejaran vivir en paz!

Al día siguiente, cuando los argonautas se disponían a zarpar, los terribles gigantes bajaron de la montaña, agitando sus brazos con un aspecto realmente amenazador.

Cada uno de aquellos monstruos era capaz de librar por sí solo una batalla, pues con sus diferentes brazos podía al mismo tiempo lanzar enormes pedruscos, blandir el mazo, empuñar la espada, arrojar una lanza, tensar el arco y disparar sus flechas. Pero, afortunadamente, a pesar de ser tan enormes y de tener tantos brazos, lo cierto es que solo tenían un corazón, que no era ni más grande ni más valeroso que el de una persona ordinaria. Además, aunque hubieran tenido cien brazos como Briareo, los intrépidos argonautas habrían luchado hasta derrotarlos. Jasón y sus valientes amigos se dirigieron a su encuentro, mataron a un gran número de ellos y ahuyentaron al resto, de tal modo que, si los gigantes hubieran tenido seis piernas en lugar de seis brazos, habrían podido ponerse a salvo en menos tiempo.

Y corrieron otra extraña aventura al llegar a Tracia, donde encontraron a un pobre rey ciego llamado Fineo, que había sido abandonado por sus súbditos y habitaba solo en la más extrema de las pobrezas. Cuando Jasón le preguntó si podían hacer algo por él, Fineo le respondió que vivía atormentado por tres grandes criaturas aladas, conocidas como las arpías, que tenían rostro de mujer y alas, cuerpos y garras de buitre. Aquellas desalmadas acostumbraban a arrebatarle la comida, molestándole sin descanso. Al oír estas palabras, los argonautas organizaron un espléndido banquete a la orilla del mar, pues sabían que, en cuanto llegara hasta las arpías el olor de las viandas, su voracidad las empujaría a robarlas. Y eso fue lo que ocurrió; apenas habían terminado de colocar el banquete sobre la mesa, cuando las odiosas mujeres buitre se acercaron volando, cogieron los alimentos con sus garras, y huyeron a toda prisa. Pero los dos hijos del Viento Norte desenvainaron sus espadas, desplegaron sus alas y empezaron a perseguir a las tres ladronas, a las que dieron finalmente alcance entre unas islas, después de haberlas perseguido cientos de kilómetros. Los dos jóvenes alados (que tenían tan mal carácter como su padre) atemorizaron hasta tal punto a las arpías con sus espadas que estas juraron solemnemente no volver a molestar al rey Fineo.

Entonces los argonautas se hicieron nuevamente a la mar y corrieron innumerables aventuras; y puedo aseguraros que cualquiera de ellas sería digna de un relato. En una ocasión, arribaron a una isla y, mientras descansaban sobre la hierba, se vieron sorprendidos por el ataque de lo que parecía una verdadera lluvia de flechas con puntas de acero. Unas se incrustaron en la tierra y otras golpearon sus escudos, aunque también algunas se clavaron en sus carnes. Los cincuenta héroes, poniéndose en pie de un salto, empezaron a buscar el lugar donde se ocultaba el enemigo; pero no hallaron ni un rincón en toda la isla donde pudiera esconderse un solo arquero. Pero las flechas siguieron cayendo sobre ellos; y sucedió que, al levantar la vista hacia el cielo, avistaron una enorme bandada de pájaros, volando en las alturas, que disparaban sus plumas contra los argonautas. Y aquellas eran las temibles flechas con punta de acero que tanto les habían importunado. Era imposible oponer la menor resistencia a aquel ataque; y con toda seguridad los cincuenta heroicos argonautas habrían perecido o sufrido graves heridas a manos de aquellos pajarracos, sin llegar a ver jamás el vellocino de oro, si Jasón no se hubiera acordado de pedir consejo a su mascarón de proa.

Con este fin, corrió hacia la nave tan rápidamente como le permitieron sus piernas.

—¡Oh, hija del oráculo de Dodona! —gritó casi sin aliento—. Necesitamos más que nunca tu sabiduría. Nos ataca una bandada de pájaros que nos disparan sus plumas con puntas de acero. ¿Qué podemos hacer para ahuyentarlos y escapar así a tan grave peligro?

—¡Organizad un gran estruendo con los escudos! —contestó la figura de madera.

Al oír tan excelente consejo, Jasón regresó rápidadamente con sus compañeros (bastante más desesperados que cuando lucharon contra los gigantes de seis brazos), y les ordenó que golpearan los escudos de bronce con sus espadas. Los cincuenta héroes le obedecieron en el acto, aporreándolos con todas sus fuerzas, y organizaron tal estrépito que los pájaros no tardaron en alejarse; y, a pesar de que habían perdido la mitad de su plumaje, enseguida alcanzaron las nubes y volaron a gran altura, como si fueran una bandada de gansos salvajes. Orfeo celebró la victoria tocando un himno triunfal con su arpa, y cantó con voz tan melodiosa que Jasón se vio obligado a rogarle que se callara; pues no debían olvidar que los pájaros de plumas de acero habían huido del desagradable estruendo, y no sería de extrañar que aquella bella música lograra atraerlos de nuevo.

En aquella isla, vieron también acercarse un día una pequeña nave, en la que viajaban dos jóvenes de porte principesco y gran hermosura (tal como los príncipes solían ser en aquellos tiempos). Eran los hijos del mismísimo Prixo, aquel que siendo niño fue llevado a la Cólquide a lomos del carnero que terminaría convirtiéndose en el vellocino de oro. Prixo había contraído matrimonio con la hija del rey de aquellas tierras, por lo que sus dos hijos habían crecido allí. Y los dos muchachos solían jugar en los alrededores de aquel pequeño bosque, en cuyo centro se encontraba el famoso vellocino de oro. En aquellos momentos se dirigían a Grecia, con la esperanza de recuperar el reino que le había sido tan injustamente arrebatado a su padre.

Cuando los dos príncipes conocieron el destino de los argonautas, se ofrecieron a volver a la Cólquide para servirles de guía, a pesar de que dudaban del éxito de tan ambiciosa empresa. Según les contaron, el vellocino de oro estaba vigilado por un terrible dragón, que devoraba de un solo bocado a todo aquel que se aventurara a acercarse.

—Encontraréis otros obstáculos en vuestro camino —continuaron los dos jóvenes—. Pero ¿acaso ese no os parece suficiente? Valeroso Jasón, regresa antes de que sea demasiado tarde. Sentiríamos un profundo dolor si tú y tus cuarenta y nueve bravos compañeros fuerais engullidos en cincuenta bocados por ese abominable dragón.

—Mis jóvenes amigos —respondió nuestro héroe sin perder la calma—. No es de extrañar que penséis que es un monstruo tan terrible. Desde vuestra más tierna infancia os han inculcado un profundo temor a él, por lo que es natural que sintáis el mismo espanto al oír su nombre que los niños ante los fantasmas y los duendes. Sin embargo, en mi opinión, el dragón no es más que una gran serpiente, y creo que tengo más posibilidades de cortarle la cabeza y despellejarle que de ser devorado por él de un solo bocado. En cualquier caso, aunque mis hombres decidan regresar, jamás volveré a ver Grecia, si no es con el vellocino de oro.

—¡Ninguno de nosotros te abandonará! —gritaron sus cuarenta y nueve compañeros—. Subamos ahora mismo a bordo de la galera y, si terminamos sirviendo de desayuno al dragón, ¡que le aproveche!

Y Orfeo (que tenía la costumbre de convertir en música cualquier situación) empezó a tocar maravillosamente el arpa, y a cantar con su hermosa voz, y todos sintieron que no había nada más admirable en este mundo que luchar contra un dragón y nada más honroso que ser engullido de un bocado, en el peor de los casos.

Guiados por aquellos dos príncipes que tan bien conocían el rumbo, los argonautas navegaron velozmente hacia la Cólquide. Cuando el rey Eetes se enteró de su llegada, ordenó llevar inmediatamente a Jasón ante su presencia. Era un monarca severo y cruel; y, a pesar de que fingió ser amable y hospitalario, Jasón tuvo el presentimiento de que era tan malvado como el rey Pelias, aquel que había deshonrado a su padre.

—¡Bienvenido a mi reino, valeroso Jasón! —dijo Eetes—. Y, dime, ¿es este un viaje de placer o te diriges a descubrir nuevas islas? ¿A qué debo el honor de tu visita?

—Gran señor —contestó Jasón, haciéndole una reverencia, pues Quirón le había enseñado a comportarse con propiedad, estuviera ante un rey o ante un mendigo—, he llegado a tus tierras para rogarte que me permitas cumplir una importante misión. El rey Pelias, que ocupa el trono de mi padre (al cual no tiene más derecho que a este que vuestra majestad ahora ocupa), se ha comprometido a entregarme su corona y su cetro si consigo regresar con el vellocino de oro. Como bien sabes, este se encuentra en la Cólquide, por lo que vengo a suplicaros humildemente que me permitas apoderarme de él.

Muy a su pesar, el rostro del rey se contrajo de rabia; pues lo que más apreciaba en este mundo era el vellocino de oro, e incluso se sospechaba que había hecho algo increíblemente perverso para convertirse en su dueño. Por esta razón, al oír que el intrépido príncipe y cuarenta y nueve de los jóvenes guerreros más valerosos de Grecia habían llegado a la Cólquide, con el único fin de quitarle su más valioso tesoro, se puso del peor humor imaginable.

—¿Acaso sabes cuáles son las condiciones que debes cumplir antes de tomar posesión del vellocino de oro? —preguntó a Jasón, mirándole severamente.

—He oído decir —replicó el joven— que un dragón vigila tan preciado tesoro, y que cualquiera que se acerque corre el peligro de ser engullido por él.

—Así es —afirmó el rey, esbozando una siniestra sonrisa—. Tus palabras encierran una gran verdad, Jasón. Sin embargo, existen otros peligros incluso mayores, antes de que puedas tener el privilegio de que te devore el dragón. En primer lugar, tendrás que amansar a los dos toros con patas y pulmones de bronce que Vulcano, el maravilloso herrero, hizo para mí. Tienen un horno en cada uno de sus estómagos, y arrojan tanto fuego por sus narices y bocas, que nadie ha podido jamás acercarse a ellos sin morir carbonizado al instante. ¿Qué piensas de todo esto, bravo Jasón?

—Es un peligro al que debo enfrentarme —respondió el joven sin perder la compostura—, puesto que es un obstáculo en mi camino.

—Después de amansar a los feroces toros —continuó el rey Eetes, que se había propuesto atemorizar a Jasón, de ser esto posible—, tendrás que ponerles un arado y labrar la tierra sagrada del bosquecillo de Marte. Y sembrarás allí alguno de los dientes del dragón con los que Cadmo obtuvo aquella cosecha de hombres armados. Desde luego los hijos de los dientes del dragón son una pandilla de bandidos indisciplinados, y, a menos que sepas cómo tratarlos, te atacarán con sus espadas. Tú y tus cuarenta y nueve argonautas seríais incapaces de vencer al terrible ejército que surgirá de la tierra.

—Hace mucho tiempo que mi maestro Quirón me contó la historia de Cadmo —contestó el joven—. Quizá pueda dominar a los pendencieros hijos de los dientes del dragón, al igual que tan valiente príncipe.

—¡Ojalá el dragón acabe con él! —murmuró entre dientes el rey Eetes—. Y de paso, con su maestro Quirón, el pedante cuadrúpedo. ¡Qué joven tan temerario y presuntuoso! Será divertido ver lo que hacen con él mis toros. Bueno, príncipe Jasón —continuó diciendo con toda la cortesía de la que era capaz—, será mejor que disfrutes de un día de descanso; puesto que insistes, mañana pondrás a prueba tu habilidad con el arado.

Mientras el rey hablaba con Jasón, una hermosa joven, desde detrás del trono, no apartaba la vista del desconocido, y escuchaba con atención todas sus palabras; cuando Jasón se retiró de la presencia real, no dudó en seguirlo fuera de la estancia.

—Soy la hija del rey —le dijo—, y me llamo Medea. Mis conocimientos son muy superiores a los de otras princesas, y puedo obrar prodigios que ellas temerían incluso imaginar. Si confías en mí, te mostraré cómo amansar a los fieros toros, cómo sembrar los dientes del dragón y cómo conseguir el vellocino de oro.

—Hermosa princesa —se apresuró a contestar el príncipe—, si en verdad me prestas ese servicio, te estaré eternamente agradecido.

Y, al contemplar a Medea, reconoció un rostro de asombrosa inteligencia. Era una de esas personas cuyos ojos están llenos de misterio, por la profundidad de su mirada. Si Jasón hubiera sido capaz de sentir miedo, el peor de sus temores habría sido tener a aquella joven princesa como enemiga; pues, a pesar de su hermosura, podía convertirse en un instante en un monstruo tan terrible como el dragón que vigilaba el vellocino de oro.

—Princesa —exclamó—, pareces realmente sabia y poderosa. Pero ¿cómo podrás ayudarme? ¿Acaso eres una hechicera?

—Sí, príncipe Jasón —respondió sonriendo—. ¡Acabas de dar en el clavo! ¡Soy una hechicera! Circe, la hermana de mi padre, me enseñó todos sus encantamientos. Y podría decirte, si así lo deseara, quién era aquella anciana del pavo real, la granada y el bastón con el puño tallado en forma de cuclillo, a la que ayudaste a cruzar el río; y contarte quién te habló a través de los labios de tu mascarón de proa. Como ves, conozco algunos de tus secretos, y eres muy afortunado, porque me siento inclinada a favorecerte; de lo contrario, jamás conseguirías librarte de ser devorado por el dragón.

—No me preocuparía tanto ese horrible monstruo si supiera qué debo hacer con los dos toros de patas de bronce y pulmones de fuego —afirmó el joven.

—Tendrás que ser tan valiente como creo que eres —dijo Medea—. Tu propio corazón te enseñará que solo existe un modo de lidiar con un toro bravo. Ya lo averiguarás cuando estés en peligro. En cuanto a su aliento de fuego, aquí tienes este ungüento mágico que he preparado, y que impedirá que mueras achicharrado. Asimismo, te aliviará en caso de sufrir alguna pequeña quemadura.

Puso en sus manos una cajita dorada, y le indicó cómo debía poner aquel perfumado bálsamo, rogándole que volviera a verla a medianoche.

—Si eres valiente —añadió—, amansarás a los toros de bronce antes de que llegue el nuevo día.

El joven le aseguró que podía confiar en su valor. Y corrió junto a sus compañeros, a quienes relató la conversación con Medea, advirtiéndoles de que estuvieran preparados por si necesitaba su ayuda.

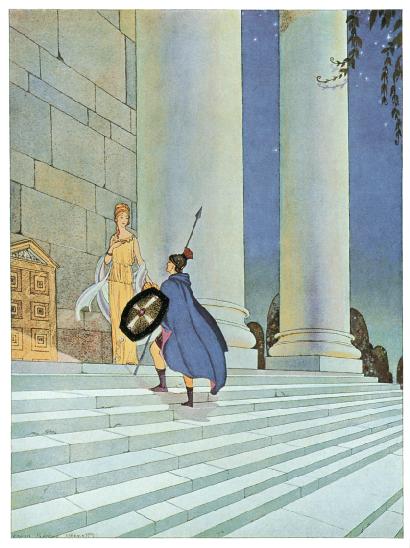

A la hora acordada, fue a ver la hermosa princesa en la escalinata de mármol del palacio real. Ella le entregó una cesta con los dientes del dragón, tal y como los había arrancado Cadmo de las mandíbulas del monstruo hacía mucho tiempo. Entonces, Medea condujo a Jasón a través de las silenciosas calles de la ciudad, hasta llegar a las dehesas reales, donde se guardaban los toros de patas de bronce. Era una noche estrellada, y un claro resplandor iluminaba el este, allí donde la luna estaba a punto de salir. Al entrar en la dehesa, la princesa se detuvo.

—¡Mira cómo reposan en aquel lejano rincón! —exclamó—. Será divertido ver su reacción cuando reparen en tu presencia. No hay nada que complazca más a mi padre y a sus cortesanos que ver a un forastero tratando de colocarles la yunta, a fin de conseguir el vellocino de oro. Cada vez que esto ocurre, se celebra un día de fiesta en la Cólquide. Y la verdad es que a mí también me encanta. En un abrir y cerrar de ojos, su aliento de fuego convierte al joven en carbonilla.

—¿Estás segura, hermosa Medea —quiso saber Jasón—, completamente segura, de que el ungüento de la cajita dorada es un buen remedio contra esas terribles quemaduras?

—Si lo pones en duda, si no confías en mí —dijo la princesa, mirándole fijamente a la cara bajo la pálida luz de las estrellas—, sería mejor que jamás hubieras nacido, y que no dieras ni un paso más hacia los toros.

Pero el joven tenía verdadero empeño en conseguir el vellocino de oro; y dudo mucho de que estuviera dispuesto a regresar a su país sin él, aunque tuviera la certeza de verse convertido en incandescentes ascuas o en blancas cenizas, en cuanto echara a andar. Por ello, soltando la mano de Medea, avanzó valerosamente hacia el lugar que le había señalado. A cierta distancia, observó cuatro chorros de humeante vapor, que aparecían y desaparecían en el aire tras proyectar su débil luz en medio de la oscuridad. Como podéis imaginar, era el aliento que exhalaban las cuatro fosas nasales de los toros de bronce, al tiempo que rumiaban tranquilamente sobre la hierba.

Cuando Jasón dio dos o tres pasos, los cuatro chorros humeantes parecieron aumentar su intensidad; pues los dos toros de bronce habían oído sus pasos, y levantaban sus llameantes hocicos para olfatear el aire. El príncipe continuó avanzando y, por el modo en que surgía el rojo vapor, comprendió que las criaturas acababan de ponerse en pie. Y pudo ver el brillo de las chispas, así como las intensas llamaradas. Al dar un paso más, los fuertes bramidos de los toros retumbaron en la dehesa, y su terrible aliento de fuego iluminó los pastos con su destello. El valeroso Jasón siguió adelante; y repentinamente, como un relámpago, aquellos terribles animales se abalanzaron sobre él, mugiendo enfurecidos, arrojando gigantescas llamaradas blancas; y fue tan grande el resplandor como si hubiera llegado un nuevo día. Y Jasón vio a las dos espantosas criaturas galopando hacia él, mientras sus pezuñas de bronce golpeaban con estrépito la tierra, y su aliento calcinaba la hierba. Y el calor era tan intenso que el árbol seco bajo el que se encontraba el joven príncipe se incendió como una antorcha. Sin embargo, gracias a la pomada mágica de Medea, las llamaradas rodearon el cuerpo del joven príncipe sin ocasionarle la menor herida, como si fuera de amianto.

Al ver que no se había convertido en cenizas, respiró tranquilo, y esperó con nuevos bríos el ataque de los toros de bronce. Cuando estos se disponían a lanzarlo por los aires, Jasón cogió a uno de ellos por un cuerno, y al otro por el rabo, sujetándolos con tanta fuerza como si sus manos fueran dos vigorosos clavos de hierro; no cabe duda de que sus brazos eran increíblemente poderosos. Aquellos toros estaban hechizados y Jasón había logrado romper el maleficio de su ardiente ferocidad gracias a la audacia con que se había enfrentado a ellos. Y desde entonces, es costumbre entre los hombres valerosos «agarrar el toro por los cuernos» (aunque también podría decirse por el rabo) siempre que los asalta algún peligro, lo que significa que la mejor forma de vencer la adversidad es enfrentarse a ella con valentía.

Y Jasón unció a los dos toros y los enganchó sin dificultad al arado, que llevaba oxidándose en un rincón desde tiempo inmemorial, pues en todos aquellos años nadie había sido capaz de labrar aquellas tierras. Es muy probable que el viejo y bondadoso Quirón hubiera enseñado a Jasón la mejor forma de abrir un surco, y no habría sido de extrañar que él personalmente hubiese tirado del arado. En cualquier caso, nuestro héroe lo hizo con habilidad y, nada más anochecer, terminó de arar aquella enorme extensión de tierra negra, en la que ahora debía plantar los dientes del dragón; y el joven los sembró a voleo, allanando el terreno con una grada. Una vez concluida la tarea, se alejó, preguntándose qué ocurriría a continuación.

—¿Habrá que esperar mucho tiempo para la recolección? —preguntó a Medea, que acababa de llegar.

—Tarde o temprano, ten la seguridad de que crecerán —respondió la princesa—. Cuando se plantan los dientes de un dragón, siempre nace una cosecha de guerreros.

La luna había llegado a su cenit, y sus luminosos rayos caían sobre el campo recién arado. Un granjero habría dicho que pasarían semanas antes de que aparecieran los primeros brotes, y meses antes de que el dorado grano estuviera maduro. Sin embargo, poco después, príncipe y princesa vieron brillar innumerables gotas de rocío en toda aquella extensión de tierra. Y estas empezaron a crecer y a crecer, hasta que resultó evidente que se trataba de aceradas puntas de lanza. Asimismo, Jasón vio el fulgor de un sinfín de yelmos de bronce, bajo los cuales, a medida que iban surgiendo de la tierra, aparecían los oscuros rostros barbudos de los guerreros, que luchaban con todas sus fuerzas por librarse de la tierra que los aprisionaba. La primera mirada que lanzaron al mundo fue de ira y de desprecio. Y no tardaron en verse sus brillantes corazas; y en su mano derecha empuñaban una espada o una lanza, y en su mano izquierda, un escudo. Aquella singular cosecha de guerreros, impacientes porque querían acabar de nacer de la tierra, peleó con furia contra las raíces que la sujetaban. Allí donde había caído un diente de dragón, aparecía un soldado preparado para el combate. Y levantaron gran estruendo con sus espadas, y se miraron ferozmente unos a otros; pues, a pesar de haber llegado a este hermoso mundo bajo la suave luz de la luna, no podían sentir más que hostilidad y rabia, y no deseaban sino descuartizar a sus congéneres (como si esto fuese lo único que se les ocurriera para agradecer el regalo de su propia existencia). Sin duda ha habido muchos ejércitos tan feroces como aquel que acababa de brotar de los dientes del dragón; pero ninguno de ellos fue menos culpable que este, pues no debemos olvidar que esos terribles guerreros jamás tuvieron a una mujer por madre. ¡Cuánto se habría alegrado un gran capitán que ambicionara conquistar el mundo, como Alejandro o Napoleón, de recoger una cosecha de soldados poderosamente armados con la misma facilidad que Jasón!

Durante algún tiempo, los guerreros siguieron blandiendo sus armas y golpeando los escudos con sus espadas, mientras la impaciencia por iniciar la lucha corroía sus entrañas.

—¡Al enemigo! —gritaron al unísono—. ¡A la carga! ¡Victoria o muerte! ¡Ánimo, valientes camaradas! ¡Vencer o morir!

Y continuaron lanzando gritos de guerra, como cualquier soldado en el campo de batalla; y puedo aseguraros que aquellos hijos de los dientes del dragón conocían cientos de ellos, y parecían tenerlos siempre en la punta de la lengua. Finalmente, la vanguardia reparó en Jasón, quien, al ver el fulgor de tantas armas a la luz de la luna, había desenvainado su espada. Y los terribles guerreros creyeron que se trataba de un enemigo.

—¡Protejamos el vellocino de oro! —vociferaron, mientras corrían hacia él con las espadas en alto y las lanzas preparadas para el ataque.

Jasón sabía que no podía enfrentarse solo a aquel batallón sediento de sangre pero, como no tenía otra opción, se mostró dispuesto a morir con valentía, como si también él hubiera nacido de los dientes de un dragón.

Medea, sin embargo, le ordenó coger una gran piedra del suelo.

—¡Arrójala inmediatamente entre ellos! —le gritó—. Es el único modo de salvarte.

Los hombres armados se encontraban tan cerca que Jasón podía distinguir con claridad el fuego que desprendían sus coléricos ojos. La piedra golpeó contra el yelmo de un inmenso guerrero, que corría hacia él con su espada en alto, y fue a rebotar contra el escudo de uno de sus compañeros, antes de desviarse hacia un gigantesco soldado de rabioso semblante, a quien asestó un buen porrazo justo entre las cejas. Cada uno de los tres hombres creyó que la pedrada provenía de su vecino más próximo, por lo que, en lugar de correr hacia Jasón en busca de venganza, empezaron a pelear unos con otros. El caos entre el ejército fue cada vez mayor; y unos instantes después luchaban ferozmente, clavándose las espadas, cortándose brazos, cabezas y piernas, y realizando tales proezas que Jasón no pudo sino admirarse. Y estalló en sonoras carcajadas al contemplar a aquellos poderosos hombres destrozándose por una ofensa que solo él había perpetrado. En un espacio de tiempo increíblemente corto (casi igual al que habían necesitado para salir de la tierra), apenas quedó uno de aquellos feroces héroes con vida. Como podéis imaginar, se trataba del más fuerte e intrépido de todos, aunque, después de tan cruenta batalla, casi no le quedaran fuerzas para blandir su espada ensangrentada.

—¡Victoria! ¡Victoria! ¡Gloria eterna! —vociferó enardecido, antes de caer muerto entre los cadáveres de sus hermanos.

Y ese fue el fin del ejército que había brotado de los dientes del dragón. Aquella feroz batalla fue la única alegría que tan vehementes guerreros conocieron en su paso por este mundo.

—¡Dejemos que duerman en el lecho del honor! —exclamó Medea, con una maliciosa sonrisa—. El mundo siempre estará lleno de necios dispuestos a luchar y a morir sin saber por qué, imaginando que la posteridad se tomará la molestia de coronar de laureles sus maltrechos y oxidados yelmos. ¿Acaso has podido reprimir una sonrisa al ver el engreimiento del último guerrero justo antes de morir?

—No hables así, princesa Medea —respondió Jasón con gravedad—. Todo esto me ha apenado profundamente. Para serte sincero, después de lo que acabo de presenciar, la conquista del vellocino de oro ya no me parece tan importante.

—No pensarás lo mismo cuando amanezca —afirmó la joven—. Es cierto que el vellocino de oro no es tan valioso como pensabas; pero te aseguro que no existe nada más prodigioso. Y, ahora, partamos de aquí. Lo cierto es que has salido victorioso de tus dos primeras pruebas. Mañana podrás contárselo al rey Eetes.

Siguiendo con agrado el consejo de Medea, Jasón se presentó de madrugada en el palacio del rey Eetes. Conducido ante la presencia del soberano, se inclinó al pie del trono, haciendo una profunda reverencia.

—Pareces agotado, príncipe Jasón —observó el monarca—. Tienes aspecto de haber pasado la noche en vela. Espero que hayas reconsiderado la cuestión con un poco más de calma, y hayas decidido que no merece la pena achicharrarse tratando de amansar a mis toros con pulmones de bronce.

—Me complace comunicarte, majestad —replicó el joven—, que ya he amansado y colocado la yunta a tus toros, y que ya he esparcido y sembrado en la tierra los dientes del dragón; y he visto brotar de ellos un ejército de guerreros armados, que no han tardado mucho tiempo en exterminarse entre sí. Te ruego que ahora me permitas enfrentarme al dragón, con el fin de descolgar del árbol el vellocino de oro, y poder regresar así junto al rey Pelias con mis cuarenta y nueve compañeros.

El rey Eetes frunció el ceño y pareció sumamente contrariado; pues debía respetar su promesa real, y dejar que Jasón se llevara el vellocino de oro, si su audacia y habilidad se lo permitían. Y, como el joven había sido tan afortunado con los toros de bronce y con los dientes del dragón, el malvado soberano temía que también lograra derrotar al dragón. Por todo ello, a pesar de que habría disfrutado enormemente viendo a Jasón devorado de un bocado, tomó la decisión (y fue algo realmente perverso por su parte) de evitar a toda costa que aquel joven pudiera llevarse el vellocino de oro.

—Jamás lo habrías conseguido —exclamó— si mi ingrata hija Medea no te hubiera ayudado con su magia. De haber actuado con honradez, en estos momentos no serías sino un montón de carbonilla o de cenizas blancas. Te prohíbo terminantemente acercarte al vellocino de oro y, si desobedeces mis órdenes, no dudaré en condenarte a muerte. Hablando con claridad, nunca dejaré que poses tu mirada en una sola de sus brillantes guedejas.

Jasón se retiró entristecido y furioso. No se le ocurrió nada mejor que reunir a sus cuarenta y nueve valerosos argonautas, dirigirse enseguida con ellos al bosquecillo de Marte, acabar con el dragón, tomar posesión del vellocino de oro, embarcarse en la nave Argo y zarpar a toda vela rumbo a Iolco. Es cierto que el éxito de su empresa dependía del hecho dudoso de que aquellos cincuenta héroes no fueran devorados de cincuenta bocados por el terrible dragón. Sin embargo, cuando Jasón bajaba a toda prisa la escalinata de palacio, oyó la voz de la princesa Medea rogándole que volviera. Y el brillo de sus ojos reflejaba tanta inteligencia y astucia que el joven sintió como si una serpiente estuviera a punto de surgir de ellos; y, a pesar de todo lo que le había ayudado la noche anterior, Jasón se preguntó cuánto tiempo tardaría en traicionarle.

Pues debéis saber que nunca se puede confiar en una hechicera.

—¿Qué te ha comunicado el rey Eetes, mi real y honorable padre? —preguntó Medea con una ligera sonrisa—. ¿Te entregará el vellocino de oro sin obligarte a correr nuevos peligros?

—Todo lo contrario —repuso Jasón—. Está muy enojado conmigo porque he amansado los toros de bronce y he sembrado los dientes del dragón. Me prohíbe continuar con mi empresa, y se niega a entregarme el vellocino de oro, mate o no al feroz dragón.

—Así es, Jasón —añadió la princesa—. Pero hay más cosas que debes saber. Si no zarpáis antes del amanecer, el rey prenderá fuego a tu galera de cincuenta remos, y os matará a todos. Pero ¡ten valor! Si mi magia resulta lo suficientemente poderosa, obtendrás el vellocino de oro. Espérame aquí mismo una hora antes de la medianoche.

A la hora acordada, podríais haber visto nuevamente al príncipe Jasón y a la princesa Medea caminando sigilosamente por las calles de la Cólquide, en dirección al pequeño bosque sagrado en cuyo centro colgaba de un árbol el vellocino de oro. Mientras cruzaban la dehesa, los toros de bronce se acercaron mugiendo a Jasón, moviendo la cabeza y levantando el hocico, como si buscaran que los acariciara una mano amiga. Una vez amansada su fiel naturaleza, los dos hornos de sus estómagos parecían haberse extinguido, lo que les permitía pastar y rumiar con mucha más tranquilidad que antes. Pues debía resultar sumamente molesto para aquellos pobres animales ver cómo el fuego que salía de sus narices calcinaba el verde pasto antes de que pudieran darle siquiera un bocado. Cómo lograron seguir con vida, es algo que no acierto a comprender. Y sin embargo ahora, en lugar de arrojar llamaradas de fuego y chorros de vapor sulfuroso, exhalaban el aliento más dulce que un toro pudiera soñar.

Después de acariciar cariñosamente a los toros, Jasón se dejó guiar por Medea hasta el bosquecillo de Marte, donde los gigantescos robles que allí crecían desde tiempo inmemorial proyectaban una espesa sombra que los rayos de la luna no lograban traspasar. Solo en algún que otro lugar una tenue luz caía sobre la tierra sembrada de hojarasca. La brisa mecía las ramas, permitiendo a Jasón vislumbrar el cielo, para que no olvidara en medio de aquella oscuridad que este existía. Finalmente, cuando se habían adentrado en la parte más oscura del bosque, Medea apretó con fuerza la mano de Jasón.

—¡Mira allí! —murmuró—. ¿Lo ves?

Entre los árboles centenarios surgía un destello muy diferente al de la luz de la luna, que recordaba al dorado resplandor del sol poniente. Procedía de un objeto que parecía suspendido a la altura de la cabeza de un hombre, un poco más allá, en el interior del bosque.

—¿Qué es eso? —quiso saber Jasón.

—Has venido desde muy lejos a buscarlo —exclamó Medea—. ¿Acaso no reconoces el premio a todos tus desvelos y fatigas? ¡Es el vellocino de oro!

Jasón siguió adelante y se detuvo a contemplarlo. ¡Qué hermoso parecía! ¡Cómo resplandecía en medio de la oscuridad aquel valioso trofeo que tantos héroes habían codiciado! El joven príncipe no pudo sino recordar cuántos hombres habían perecido al ir en su búsqueda, ya fuera por los peligros del viaje o por el aliento de fuego de los toros.

—¡Qué maravilloso fulgor! —gritó Jasón extasiado—. ¡Parece haber sido bañado en el más rico oro del crepúsculo! Apresurémonos, Medea. No hay nada que desee más que tenerlo entre mis brazos.

—¡Espera! —dijo la joven, reteniéndole—. ¿Acaso has olvidado quién lo vigila?

A decir verdad, la alegría de contemplar el objeto de sus deseos había borrado de su cabeza el recuerdo del dragón. Pero no tardó en suceder algo que volvió a traer a su memoria los peligros que debía encontrar en su camino. Un antílope, que probablemente confundió aquel amarillo resplandor con la salida del sol, apareció saltando alegremente entre los árboles, y se dirigió hacia el vellocino de oro. De pronto, se oyó un espeluznante silbido y vieron aparecer la gigantesca cabeza y la mitad del cuerpo cubierto de escamas del dragón (enroscado en el tronco de aquel árbol), que apresó entre sus fauces al pobre animal y se lo tragó de un bocado.

Después de esta proeza, la abominable criatura percibió la presencia de algún otro ser vivo en las cercanías (que sin duda creyó que terminaría sirviéndole de postre). Por esta razón, comenzó a olisquear entre los árboles, husmeando por todas partes, estirando asombrosamente su largo cuello, acercándose al roble donde Jasón y la princesa se escondían. Era realmente pavoroso contemplar aquella cabeza agitándose y retorciéndose en el aire a tan corta distancia. El tamaño de aquellas enormes fauces era casi tan grande como la entrada del palacio real.

—Bueno, Jasón —susurró Medea (pues era realmente malvada, como todas las hechiceras, y deseaba asustar al valeroso Jasón)—. ¿Qué posibilidades crees tener ahora de conseguir el vellocino de oro?

El joven respondió desenvainando su espada y dando un paso al frente.

—¡Espera, insensato! —gritó la princesa asiéndole del brazo—. ¿Acaso no ves que estás perdido si no me tienes como ángel de la guarda? En esta cajita dorada tengo una pócima mágica que será mucho más efectiva que tu espada.

Es probable que el dragón oyera sus voces; pues su oscura cabeza de bífida lengua apareció silbando entre los robles, y se precipitó hacia ellos a grandes saltos. Medea arrojó con fuerza la pócima de la cajita dorada en sus fauces. El monstruo, con un terrible suspiro y retorciéndose con fiereza, se elevó por los aires, alcanzando con su cola la copa del árbol más alto; y cayó a tierra cuan largo era, quedando allí tendido, completamente inmóvil.

—No es más que un somnífero —explicó la hechicera—. Estas malvadas criaturas pueden ser de gran utilidad, por lo que prefiero que sigan con vida. ¡Rápido! ¡Coge el preciado trofeo y huyamos de aquí! ¡Acabas de conseguir el vellocino de oro!

Jasón descolgó el vellocino del árbol y corrió a través del pequeño bosque, mientras el resplandor de su valioso tesoro iluminaba el oscuro camino. A escasa distancia, vio a la anciana que había cruzado el río sobre sus espaldas, acompañada por el pavo real. La anciana batió palmas en señal de alegría y, rogándole que se apresurara, desapareció entre las sombras de los árboles. Divisando a los dos hijos alados del Viento Norte (que se divertían volando a gran altura bajo la luz de la luna), el joven príncipe les ordenó que comunicaran a los demás argonautas que debían embarcar al instante. Pero Linceo, con su prodigiosa vista, ya le había visto venir con el vellocino de oro (a pesar de que los separaban varios muros de piedra, una colina y las negras sombras del bosquecillo de Marte), por lo que aconsejó a todos los héroes que ocuparan su puesto en los bancos de la galera, con los remos levantados, listos para iniciar la huida.

Al acercarse a la nave, Jasón oyó decir al mascarón de proa:

—Date prisa, príncipe Jasón. Date prisa, si quieres salvar la vida.

Y no pudo sino advertir cierta inquietud en aquella voz siempre tan dulce y serena.

Y, dando un gran salto, se reunió con sus compañeros. Al contemplar el radiante esplendor del vellocino de oro, los cuarenta y nueve argonautas lanzaron un grito de triunfo; y Orfeo, tocando el arpa, entonó una canción para celebrar tan importante victoria. Y la nave pareció volar de regreso a su hogar, ¡como si tuviera alas para navegar al son de tan prodigiosa música!