Los dientes del dragón

Cadmo, Fénix y Cílix, los tres hijos del rey Agenor, acompañados de su hermana pequeña Europa (una niña de extraordinaria belleza), estaban jugando a la orilla del mar en el reino de Fenicia. Caminando, caminando, se habían alejado del palacio donde vivían con sus padres y habían llegado a una verde pradera situada junto al mar, cuya superficie resplandecía a la luz del sol mientras las olas rompían suavemente en la playa. Los tres muchachos se divertían recogiendo flores y trenzando guirnaldas con las que adornaban los cabellos de la niña, que estaba sentada sobre la hierba. Y había tantos capullos y pétalos sobre ella que solo podía verse su alegre y sonrosada carita, que, como decía Cadmo, era la más hermosa de las flores.

Justo en aquel momento, apareció una magnífica mariposa revoloteando; y Cadmo, Fénix y Cílix se apresuraron a ir tras ella, gritando que no era sino una flor con alas. Europa, algo cansada de jugar todo el día, prefirió continuar sentada donde sus hermanos la habían dejado, y cerró los ojos. Durante algún tiempo escuchó el apacible murmullo de las olas, que parecían pedir silencio e invitarle a conciliar el sueño. Pero la hermosa niña apenas había tenido tiempo de adormecerse cuando oyó un fuerte ruido de pisadas sobre la hierba; y asomando su cabeza entre las flores, contempló a muy corta distancia un toro blanco como la nieve.

¿Y de dónde había salido? Europa y sus hermanos llevaban mucho tiempo jugando en aquella pradera, y jamás habían visto en las cercanías ganado ni ninguna otra criatura viva.

—¡Hermano Cadmo! —gimoteó la pequeña, poniéndose en pie de un salto entre las rosas y los lirios—. Fénix, Cílix, ¿dónde estáis? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Venid a ahuyentar a este toro!

Pero sus hermanos estaban demasiado lejos y no la oían; pues el miedo parecía haberle arrebatado la voz y le impedía gritar con todas sus fuerzas. Así se quedó, pues, con la boca abierta, tan pálida como los blancos lirios que, entrelazados con otras flores, adornaban sus guirnaldas.

Sin embargo, fue lo inesperado de la aparición, y no el aspecto del toro, lo que originó en ella tanta alarma. Al mirarlo con mayor detenimiento, empezó a darse cuenta de que era un hermoso animal, y creyó adivinar una expresión amable en su mirada. Y era tal la fragancia de su aliento (ya sabéis que este es siempre dulce en el ganado) como si los capullos de rosa o las más delicadas flores del trébol fueran su único alimento. Jamás se había visto un toro con una mirada tan brillante y tan tierna, y con unos cuernos de marfil tan suaves. Y jugueteaba, corriendo y saltando alrededor de la pequeña; y así, al ver su actitud mansa y afectuosa, Europa olvidó lo grande y fuerte que era, y empezó a pensar que se trataba de una criatura tan inocente como un corderillo.

Por ello, a pesar de lo asustada que estaba al principio, poco a poco fue perdiendo el miedo y acarició tímidamente la cabeza del animal con su blanca manita, al tiempo que se quitaba las guirnaldas del pelo para adornarle los cuernos de marfil y el cuello. Arrancó unas briznas de hierba y se las ofreció; y el toro las comió de su mano, no porque tuviera hambre, sino porque quería entablar amistad con aquella hermosa chiquilla, y le agradaba comer cualquier cosa que ella hubiese tocado. ¿Acaso ha existido alguna vez criatura más dulce, gentil y amable que aquel toro, y mejor compañero de juegos para una niña?

Cuando el animal vio que Europa ya no le tenía miedo (pues era tan inteligente que causa verdadero asombro pensar en ello), se alegró sobremanera y apenas pudo contener su regocijo. Empezó a brincar de aquí para allá, dando grandes saltos, con la misma facilidad con que un pájaro salta de rama en rama. Y es cierto que sus cabriolas eran tan ligeras como si volara, y sus pezuñas pisaban con tanta suavidad que apenas dejaban marcada la huella. Y era tan blanco que parecía una montaña de copos de nieve que el viento llevara de un lugar a otro. En una ocasión, galopó tan lejos de la pequeña que esta creyó que no volvería a verlo nunca más y empezó a gritarle con todas sus fuerzas que regresara.

—¡Vuelve, bella criatura! —exclamó—. Aquí tengo una deliciosa flor de trébol.

Y fue realmente hermoso ver la gratitud del toro, que, para mostrar su alegría, empezó a dar grandes saltos. Se acercó corriendo e inclinó su cabeza ante Europa, como si supiera que se trataba de la hija de un rey o reconociera una gran verdad: que toda niña es una reina para los demás. Y se arrodilló a los pies de la pequeña, subiendo y bajando la cabeza, mostrando tanta inteligencia que Europa comprendió lo que el animal quería comunicarle con la misma claridad que si lo hubiera expresado con palabras.

—Ven, querida niña —parecía querer decir—. Te llevaré a dar un paseo.

Cuando esta idea cruzó por su pensamiento, Europa retrocedió asustada. Pero pronto se dio cuenta de que no había el menor peligro en dar una pequeña vuelta sobre aquel dócil y afable animal, que le permitiría bajarse en cuanto se lo pidiera. ¡Qué cara de sorpresa pondrían sus hermanos cuando la vieran montando aquel hermoso toro! ¡Cuánto se divertirían turnándose para galopar o subiéndose todos juntos sobre tan mansa criatura! Irían a gran velocidad por la pradera y sus risas podrían oírse hasta en el palacio del rey Agenor.

«Creo que voy a subirme», se dijo.

Y ¿por qué no? La pequeña miró a su alrededor y vislumbró en la lejanía a Cadmo, Fénix y Cílix persiguiendo a la mariposa. El medio más rápido de ir a buscarlos sería, sin duda, montar a lomos del toro blanco. Así pues, dio unos pasos hacia él; y fue tanta la dicha del toro al ver acercarse a la pequeña (pues era singularmente sociable) que esta no pudo sino olvidar todos sus recelos. Dando un salto (aquella pequeña princesa era tan ágil como una ardilla), se sentó encima del hermoso toro, agarrándose a ambos cuernos para evitar caerse.

—¡Tranquilo, torito, tranquilo! —exclamó bastante asustada de su temeridad—. ¡No galopes muy deprisa!

Cuando estuvo montada, el animal se elevó por los aires para luego descender como una pluma, y, así, Europa nunca supo si volaba o corría. El toro se dirigió a gran velocidad hacia sus tres hermanos, que acababan de cazar la preciada mariposa. Europa gritó entusiasmada, y Fénix, Cílix y Cadmo se quedaron boquiabiertos al contemplar el espectáculo de su hermana subida a lomos de un toro blanco; pues no sabían si asustarse o sentir envidia. El dulce e inocente animal (¿acaso alguien podría poner eso en duda?) hizo unas cabriolas alrededor de los niños, juguetón como un gatito. Entretanto, la niña les miraba con gran regocijo, y su carita sonrosada reflejaba una gran dignidad. Cuando el toro dio la vuelta para iniciar otra carrera, Europa movió la mano en señal de despedida, y gritó adiós a sus hermanos, fingiendo emprender un largo viaje que la tendría alejada de su familia quién sabe cuánto tiempo.

—¡Adiós! —le respondieron al unísono Cadmo, Fénix y Cílix.

Sin embargo, a pesar de su alegre excitación, aún quedaba un resto de temor en el corazón de la pequeña. Tal vez por esta razón, la última mirada que dirigió a los tres muchachos estuvo cargada de inquietud; y ellos tuvieron el presentimiento de que su querida hermana les abandonaba para siempre. ¿Y qué creéis que hizo a continuación el toro blanco? Pues partió de allí, ligero como el viento, en dirección a la orilla del mar y, tras galopar por la arena a gran velocidad, se zambulló de un salto entre las olas, levantando una lluvia de blanca espuma que los empapó antes de volver a caer al agua.

¡Qué alarido de terror lanzó la pequeña! Los tres hermanos también gritaron y, tan rápido como les permitieron sus piernas, corrieron hacia la playa con Cadmo a la cabeza. Pero ¡era demasiado tarde! Cuando llegaron a la orilla, el traidor animal estaba ya a una gran distancia, en medio del inmenso mar azul, y solo su cabeza sobresalía por encima de las olas, mientras la pobre Europa extendía una mano hacia sus queridos hermanos, sujetándose fuertemente con la otra a uno de los cuernos. Y allí estaban Cadmo, Fénix y Cílix, contemplando con los ojos inundados de lágrimas cómo se alejaba la pequeña, hasta que llegó un momento en el que no pudieron distinguir la nívea cabeza de toro de la blanca cresta de las olas, que parecían surgir de las profundidades del mar. Y el toro blanco desapareció para siempre llevándose con él a la hermosa niña.

Como podéis imaginar, fue realmente triste para los tres muchachos volver a palacio y contar a sus padres lo ocurrido. El rey Agenor, su padre, era el soberano de aquellas tierras; pero amaba a su hijita Europa por encima de todas las cosas, mucho más que a todo su reino o que a sus otros hijos. Por ello, cuando Cadmo y sus dos hermanos regresaron llorando, y le contaron que un toro blanco se había llevado a la niña nadando por el mar, el rey enloqueció de rabia y dolor. Y, a pesar de que estaba anocheciendo, les ordenó salir enseguida a buscarla.

—No volveréis a contemplar mi rostro —les gritó enfurecido— a menos que consigáis encontrar a la pequeña Europa; pues solo ella logrará alegrarme con sus sonrisas y con sus graciosos ademanes. ¡Alejaos de mi presencia! Únicamente cuando traigáis a vuestra hermana de la mano, seréis de nuevo admitidos en palacio.

Al pronunciar estas palabras, sus ojos despedían fuego (pues era un rey muy vehemente) y parecía tan furioso que los pobres muchachos no se atrevieron siquiera a pedir algo de cena. Y salieron sigilosamente del palacio, deteniéndose apenas unos instantes en la escalinata para decidir lo que debían hacer. Fue entonces cuando su madre, la reina Telefasa (que no había estado presente cuando contaron al rey la triste historia), corrió a decirles que ella también partiría en busca de su hija.

—¡No, madre, no! —exclamaron los niños—. La noche es oscura y quién sabe los peligros que nos esperan.

—¡Ay, mis queridos hijos! —respondió la pobre reina Telefasa, llorando amargamente—. Esa es otra de las razones por las que quiero acompañaros. Si también os perdiera a vosotros, ¿qué sería de mí?

—¡Dejad que os sirva de escolta! —gritó Taso, su compañero de juegos.

El muchacho era hijo de un marinero que vivía muy cerca de palacio y se había convertido en el mejor amigo de los jóvenes príncipes, pues se había criado con ellos y sentía un profundo amor por Europa; por eso estuvieron todos de acuerdo en que les ayudara. Cadmo, Fénix, Cílix y Taso rodearon a la reina Telefasa, cogidos de sus faldas, y le rogaron que se apoyara sobre sus hombros siempre que estuviese fatigada. Y así fue como bajaron todos las escaleras e iniciaron un viaje que resultaría mucho más largo de lo que nunca imaginaron. La última vez que vieron al rey Agenor, este desde la puerta, acompañado de un criado que llevaba una enorme antorcha, les gritó en medio de la oscuridad:

—¡Recordadlo bien! ¡Jamás volváis a subir estas escaleras sin la niña!

—¡Jamás! —respondió entre sollozos la reina Telefasa.

—¡Jamás! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Jamás! —repitieron los tres hermanos y Taso.

Y cumplieron su palabra. Año tras año, el rey Agenor en la soledad de su hermoso palacio, esperó en vano su regreso, anhelando oír sus pisadas, la voz familiar de la reina, la alegre charla de Cadmo, Fénix, Cílix y Taso y el parloteo infantil de la pequeña Europa. Sin embargo, transcurrió tanto tiempo que, si finalmente hubieran regresado, el rey no habría reconocido la voz de Telefasa ni las risas de sus hijos, que tanto alboroto armaban cuando jugaban en palacio. Y ahora dejaremos al rey Agenor sentado en su trono y viajaremos con la reina Telefasa y sus cuatro jóvenes compañeros.

Siguieron adelante sin desfallecer jamás y recorrieron enormes distancias, atravesando ríos y montañas, y cruzando mares. En todas partes preguntaron si alguien tenía noticias de la pequeña Europa. Al oír sus palabras, los campesinos abandonaban por unos instantes sus labores y los miraban con asombro. Pues consideraban muy extraño ver a aquella mujer, ataviada como una reina (Telefasa, con las prisas, había olvidado quitarse su corona y sus elegantes ropajes), vagando por los campos acompañada de cuatro muchachos, cumpliendo tan singular misión. Pero nadie supo darles noticias de Europa; nadie había visto a una niña vestida de princesa montada sobre un toro blanco que galopaba tan ligero y veloz como el viento. No podría deciros cuánto tiempo la reina Telefasa, Cadmo, Fénix y Cílix, sus tres hijos, y Taso, el compañero de juegos, anduvieron por caminos y senderos, atravesando los lugares más salvajes y recónditos de la tierra. Pero lo cierto es que, mucho antes de detenerse a descansar, sus ricas vestiduras se habían convertido en harapos. Sucios y andrajosos de tanto caminar, sus zapatos habrían acumulado el polvo de un sinfín de reinos de no haber sido por el agua de los muchos ríos que vadearon. Cuando llevaban un año de peregrinaje, Telefasa se deshizo de la corona, afirmando que el roce le hería en la frente.

—Me ha dado demasiados dolores de cabeza —añadió la pobre reina— y no puede curar el sufrimiento de mi alma.

Y, en cuanto sus magníficos atavíos estuvieron hechos jirones, los cambiaron por la humilde ropa que llevaba la gente sencilla. Su aspecto se fue volviendo cada vez más desaliñado y montaraz, por lo que no sería de extrañar que los tomaran por una familia de gitanos, en lugar de por una reina, tres príncipes y un joven noble, que en otros tiempos habían habitado un palacio atendidos por un séquito de criados. Los muchachos crecieron hasta convertirse en cuatro esbeltos jóvenes de rostro bronceado. Y los cuatro se ciñeron una espada para defenderse de los peligros del camino. En época de cosecha, cuando los labradores que los acogían hospitalariamente en sus granjas necesitaban ayuda, ellos se la prestaban con agrado; y la reina Telefasa (cuyo único trabajo en palacio había sido trenzar hilos de seda e hilos de oro) iba tras ellos, atando gavillas. Si les ofrecían algún pago, lo rechazaban moviendo la cabeza, y solo preguntaban si tenían noticias de la pequeña Europa.

—Hay muchos toros en mis pastizales —les respondían los viejos granjeros—, pero nunca he oído hablar de uno así. ¡Tan blanco como la nieve y con una pequeña princesa en el lomo! ¡Ja, ja, ja! Les ruego que me disculpen, amigos; pero nunca se ha visto nada semejante por estas tierras.

Pero llegó un día en que Fénix se cansó de viajar de un lado para otro inútilmente y, al atravesar un hermoso y solitario paraje, se sentó en un rincón cubierto de musgo.

—No puedo continuar —afirmó el joven—. Estamos malgastando nuestra vida yendo sin rumbo fijo; y no tenemos siquiera un hogar donde cobijarnos al caer la noche. Nuestra hermana se perdió y nunca volveremos a encontrarla. Es probable que pereciera ahogada en el mar; y, si alcanzó alguna orilla, ha pasado tanto tiempo, que nunca nos reconoceríamos ni podríamos querernos como antes. Mi padre nos prohibió regresar a palacio. Yo me haré una cabaña con esos troncos y viviré aquí.

—Está bien, hijo mío —dijo Telefasa sumamente apenada—. Te has convertido en un hombre y debes hacer lo que creas más conveniente. Yo, por mi parte, seguiré buscando a mi pobre niña.

—¡Nosotros tres iremos contigo! —exclamaron Cadmo, Cílix y su fiel amigo Taso.

Pero, antes de partir, todos ayudaron a construir la morada de Fénix, que, una vez terminada, les admiró por su rústico encanto, con aquel tejado de ramas floridas. En su interior, había dos alegres habitaciones. Una de ellas tenía por lecho un mullido manto de musgo, y la otra estaba amueblada con uno o dos asientos toscamente fabricados con las retorcidas raíces de unos árboles. Y Telefasa y sus tres compañeros no pudieron evitar un suspiro al contemplar un hogar tan cómodo y acogedor; pues ellos debían continuar errando por el mundo, en lugar de quedarse toda la vida en un paraje tan hermoso y ameno. Sin embargo, al despedirse, Fénix derramó abundantes lágrimas, pues es muy probable que lamentara separarse de aquellos a quienes quería.

Pero aquel era un magnífico rincón para vivir. Y no transcurrió mucho tiempo antes de que llegaran otras gentes sin hogar que decidieron construir sus chozas muy cerca de la vivienda de Fénix. Los años pasaron y el pequeño poblado se convirtió en una gran ciudad, en cuyo centro se elevaba un majestuoso palacio de mármol, donde habitaba Fénix, ataviado con un manto color púrpura y luciendo una corona de oro sobre su cabeza. Pues los habitantes de la nueva ciudad, al saber que por sus venas corría sangre azul, lo habían elegido su soberano. Y el primer decreto que el nuevo rey promulgó ordenaba que si llegaba al reino una doncella montada sobre un toro blanco como la nieve y afirmaba llamarse Europa, todos los súbditos debían atenderla con amabilidad y respeto, llevándola enseguida a su presencia. Lo cual nos muestra los remordimientos que aún sentía por haber abandonado la búsqueda de su muy amada hermana, instalándose cómodamente en aquel palacio, mientras su madre y sus hermanos seguían vagando por el mundo.

Y no podéis imaginaros con cuánta frecuencia Telefasa, Cadmo, Cílix y Taso recordaban, tras un día agotador, el bello lugar donde habían dejado a Fénix. Era realmente triste para aquellos vagabundos pensar que, en cuanto amaneciera, debían seguir caminando; pues en el fondo de su alma sabían que, muchos días después, no estarían más cerca del final de su peregrinaje. Estos pensamientos a veces les abrumaban de melancolía, y parecían atormentar especialmente a Cílix. Finalmente, una mañana, cuando se disponían a coger sus cayados para partir, Cílix se dirigió a ellos diciendo:

—Amada madre, mi buen hermano Cadmo y Taso, fiel amigo, siento como si viviéramos en un sueño. Nuestra existencia carece de sentido. Ha pasado tanto tiempo desde que el toro blanco se llevó a la pequeña Europa que apenas recuerdo su rostro y el tono de su voz e incluso empiezo a dudar de que algún día existiera tan hermosa niña. Mas, si es cierto que habitó entre nosotros, tengo el convencimiento de que perdió la vida hace muchos años, por lo que resulta inútil seguir malgastando nuestra felicidad buscándola. Además, si algún día la encontráramos, se habría convertido en una mujer y nos miraría como a extraños. Para seros sincero, he decidido establecerme en este lugar; os ruego, madre, hermano y amigo, que sigáis mi ejemplo.

—¡Yo no lo haré! —dijo Telefasa con firmeza, aunque la pobre reina estaba tan fatigada que apenas tenía fuerzas para andar—. ¡No, no lo haré! En el fondo de mi alma, la pequeña Europa es aún aquella chiquilla sonrosada que salió a coger flores hace mucho tiempo. No se ha convertido en una mujer ni me ha olvidado. De día y de noche, mientras vago por los caminos o me siento a descansar, oigo su voz infantil llamándome: «¡Madre! ¡Madre!». Quedaos aquí si así lo deseáis, pero para mí no habrá reposo.

—Ni para mí —aseguró Cadmo—, mientras mi querida madre quiera seguir adelante.

Y también el fiel Taso estaba resuelto a acompañarles. Sin embargo, se quedaron unos días con Cílix y le ayudaron a construir su rústica vivienda, muy semejante a la que habían construido para Fénix.

Al despedirse, el joven estalló en sollozos y dijo a su madre que le parecía tan triste quedarse allí solo como continuar errando por el mundo. De modo que, si ella creía que terminarían encontrando a Europa, estaba dispuesto a dejar su nuevo hogar y continuar la búsqueda con ellos. Pero Telefasa le rogó que se quedara y fuera feliz si su corazón se lo permitía. Entonces, los caminantes se despidieron de Cílix y reanudaron su camino. Apenas habían desaparecido de su vista, cuando llegaron otras gentes que se alegraron enormemente al ver la cabaña del joven; y era un paraje tan hermoso y solitario que decidieron construir allí sus chozas. No transcurrió mucho tiempo antes de que se les uniera un gran número de colonos, y fundaran una nueva ciudad. En el centro podía divisarse un majestuoso palacio de mármol de varios colores, a cuyo balcón se asomaba todos los mediodías Cílix, ataviado con un largo manto color púrpura, y con una corona de alhajas en la cabeza; pues los demás habitantes, en cuanto conocieron la noticia de que era hijo de rey, le rogaron que se convirtiera en su soberano.

Y una de las primeras decisiones que tomó el rey Cílix fue enviar una expedición formada por un serio embajador y una escolta de intrépidos y valientes jóvenes, que debían visitar los principales reinos de la tierra, preguntando si habían visto pasar por allí a una joven doncella, galopando veloz como el viento sobre un toro blanco como la nieve. Pues no cabe duda de que Cílix siempre se culpó por haber abandonado la búsqueda de Europa.

Y no puedo sino entristecerme al pensar en Telefasa, Cadmo y el buen Taso, vagando por el mundo sin descanso. Los dos jóvenes hacían cuanto podían por ayudar a la pobre reina en los terrenos más escarpados, llevándola en sus leales brazos al cruzar los riachuelos y buscando siempre un lugar donde poder cobijarla al anochecer, aunque ellos se vieran obligados a dormir a la intemperie. Era doloroso oírles preguntar a todos aquellos con quienes se cruzaban si habían visto a la pequeña, tanto tiempo después de su desaparición. Y, a pesar de que fueron muchos los grises años que se interpusieron entre ellos (tantos que llegaron incluso a borrar de su memoria el rostro de la niña), jamás pasó por la cabeza de ninguno de aquellos tres leales viajeros abandonar la búsqueda.

Una mañana, sin embargo, el pobre Taso se torció un tobillo y fue incapaz de dar un paso más.

—Después de unos días de descanso —dijo pesaroso—, podré andar cojeando con la ayuda de un bastón. Pero eso no hará más que entorpecer vuestra búsqueda y quizá os impida encontrar a nuestra querida Europa, después de tantas penas y calamidades. Será mejor que sigáis adelante, amados compañeros, y yo os seguiré cuando pueda.

—Has sido un verdadero amigo, querido Taso —dijo la reina Telefasa besando su frente—. A pesar de no ser hijo mío ni hermano de la desaparecida Europa, has mostrado una mayor lealtad que Fénix o Cílix, a los que dejamos por el camino. Sin tu amorosa ayuda y la de mi hijo Cadmo, nunca habría logrado llegar hasta aquí. Ahora debes descansar, y que la paz sea contigo. Pues (y esta es la primera vez que lo admito) empiezo a preguntarme si realmente algún día encontraremos a mi amada hija en este mundo.

Y, diciendo estas palabras, la pobre reina lloraba con desconsuelo, pues es muy duro para una madre aceptar el hecho de que sus esperanzas empiezan a desvanecerse. A partir de aquel día, Cadmo advirtió que el espíritu de Telefasa no era tan animoso como antes y que sus fuerzas se debilitaban cada vez más.

Antes de continuar su viaje, Cadmo ayudó a su buen amigo a construir una cabaña; entretanto, Telefasa, demasiado enferma para servirles de ayuda, les aconsejaba sobre la mejor forma de amueblarla, a fin de que resultara lo más cómoda posible. Sin embargo, Taso no se limitó a pasar los días en su verde choza. Pues corrió la misma suerte que Fénix y Cílix: nada más despedirse de sus amigos, llegaron otros vagabundos que, al contemplar tan hermoso lugar, decidieron establecerse en los alrededores. Y unos años después, aquel solitario paraje se había convertido en una próspera ciudad, con un palacio de piedra roja en su centro, donde podía verse a Taso sentado en un trono mientras impartía justicia con un manto color púrpura sobre los hombros, empuñando un cetro y ciñendo una corona. Pues los demás habitantes le eligieron rey, no porque llevara sangre azul en sus venas (pues venía de una familia de marineros), sino porque era un hombre recto, bondadoso y valiente; y sería difícil hallar una persona mejor para regir sus destinos.

No obstante, tan pronto como solucionó todos los asuntos del reino, el rey Taso dejó a un lado el manto púrpura, la corona y el cetro, y rogó a los más nobles súbditos que impartieran justicia en su nombre. Y cogiendo el bastón de peregrino que durante tantos años le sirviera de apoyo, partió de nuevo, con la esperanza de encontrar algún rastro de la pequeña desaparecida, buscando las huellas de aquel toro blanco como la nieve. Después de una larga ausencia, regresó a su reino y se sentó extenuado en el trono. Sin embargo, hasta que llegó su última hora, el rey Taso fue fiel al recuerdo de Europa; y ordenó tener siempre preparado un baño bien caliente, una exquisita comida y una cama de inmaculadas sábanas, además de una chimenea encendida, por si se presentaba una doncella hambrienta y fatigada. Y, a pesar de que Europa jamás apareció, el buen Taso recibió la bendición de muchos pobres viajeros, que pudieron disfrutar de los alimentos y del alojamiento que tan noble rey había preparado para la compañera de juegos de su infancia.

Telefasa y Cadmo continuaron su agotadora búsqueda, sin más compañía que la que ellos dos se procuraban. La reina se apoyaba con todo su peso en el brazo de su hijo y eran muy pocos los kilómetros que podía andar al día. Sin embargo, a pesar de su debilidad y de su fatiga, nada logró apartarla de su empeño. Y los ojos de todos los desconocidos a los que preguntaba por su hija se llenaban de lágrimas al oír su triste voz.

—¿Habéis visto a una niña… no, no, a una triste doncella, montando a lomos de un toro blanco como la nieve que galopa tan veloz como el viento?

—Jamás hemos visto maravilla semejante —contestaba la gente.

Y a menudo susurraban al oído de Cadmo:

—Esa mujer de aspecto triste y majestuoso, ¿acaso es tu madre? Pues no parece estar en su sano juicio; deberías llevarla a casa e instalarla confortablemente para que olvidara ese sueño que tanto la obsesiona.

—No se trata de un sueño —respondía el joven—. Es lo único real, todo lo demás son fantasías.

Pero un día Telefasa se mostró más fatigada de lo habitual y apoyó todo el peso de su cuerpo en el brazo de Cadmo, mientras caminaba más lentamente que nunca. Al llegar a un paraje solitario, explicó a su hijo que necesitaba tenderse en la hierba y descansar un buen rato.

—¡Descansar un buen rato, hijo mío! —repitió, mirando con ternura el semblante de Cadmo.

—Reposa todo lo que quieras, querida madre —repuso el joven.

Telefasa le rogó que se sentara a su lado sobre la hierba y cogió una de sus manos.

—Hijo mío —exclamó mirándole triste y amorosamente—, mi reposo será muy largo y no debes esperar a que llegue a su fin. ¿Acaso no comprendes mis palabras? En este lugar cavarás mi sepultura, pues es aquí donde mis agotados huesos encontrarán descanso. Mi peregrinaje ha terminado.

Cadmo rompió en sollozos y durante mucho tiempo se negó a creer que la muerte pudiera arrebatarle a su querida madre. Pero Telefasa le hizo comprender que era una suerte para ella abandonar aquella vida, pues, desde que desapareciera la pequeña Europa, no había conocido sino el dolor, la fatiga y las más crueles decepciones. El joven príncipe contuvo su dolor y escuchó con atención sus últimos deseos.

—Mi muy amado Cadmo —susurró Telefasa—, has sido el mejor de los hijos, cariñoso y leal hasta mis últimos momentos. ¿Quién habría soportado como tú todas mis enfermedades? Solo gracias a tus cuidados, no fui enterrada en un lejano lugar, hace muchos, muchos años. Pero ya has hecho bastante. Deseo que abandones esta búsqueda sin esperanza. Cuando me hayas dado sepultura, dirígete a Delfos y pregunta al oráculo por tu futuro.

—¡Madre, madre! —sollozó Cadmo—. ¡Ojalá hubieras podido ver a tu hija antes de morir!

—Poco importa ahora —respondió Telefasa, y una sonrisa apareció en su rostro—. Me marcho a un mundo mejor y, antes o después, sé que encontraré en él a mi hija.

No quiero entristeceros, pequeños oyentes, con la muerte y el entierro de Telefasa; solo os diré que su sonrisa se volvió aún más luminosa, por lo que Cadmo tuvo la seguridad de que nada más llegar al otro mundo se había encontrado con Europa entre sus brazos. Y plantó unas flores junto a la tumba, para que embellecieran aquel apartado rincón cuando él estuviera lejos.

Habiendo cumplido con su deber, partió tomando el camino que llevaba al oráculo de Delfos, tal como Telefasa le había aconsejado. Y continuó preguntando a todos aquellos con los que se cruzaba si habían visto a Europa, pues, a decir verdad, estaba tan acostumbrado a hacerlo que las palabras parecían salir solas de sus labios (como a nosotros cuando hablamos del tiempo). Y obtuvo las más variadas respuestas. Unos le decían una cosa y otros, lo contrario. Un marinero le contó que en un lejano país había oído la historia de un toro blanco que llegó nadando a sus costas con una niña cubierta de flores; pero desconocía el paradero de la niña o del toro. Y Cadmo vio un brillo malicioso en su mirada, que le hizo sospechar que solo estaba de broma y que jamás había tenido la menor noticia.

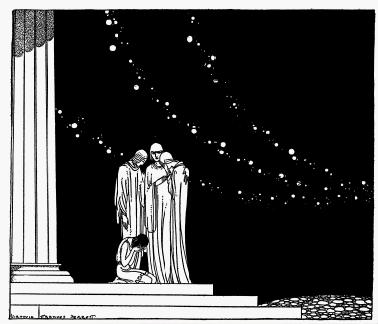

El pobre Cadmo se dio cuenta de que era mucho más duro viajar solo que soportando la carga de su querida madre. Debéis comprender que el dolor que llevaba en su corazón le pesaba tanto que a veces creía imposible poder continuar. Pero sus piernas eran fuertes y ágiles, y estaban acostumbradas al ejercicio. Andaba velozmente, recordando al rey Agenor y a la reina Telefasa, a sus hermanos y al fiel Taso, a quienes había ido dejando por el camino, a lo largo de tan arduo peregrinaje, para no volver a encontrarlos jamás. Y, con la cabeza llena de tales pensamientos, llegó al pie de una gran montaña que, según le dijeron los habitantes de la región, se llamaba monte Parnaso, y en cuya ladera estaba el famoso oráculo de Delfos, su lugar de destino. En aquellos tiempos, lo consideraban el centro del mundo. El oráculo se hallaba situado dentro de una gran cavidad, sobre la que habían construido una tosca cabaña de troncos, que trajo a la memoria del joven príncipe las chozas que había ayudado a edificar a Fénix, a Cílix y, unos años más tarde, a Taso. Mucho tiempo después, cuando empezaron a llegar desde los confines de la tierra auténticas multitudes deseosas de consultar al oráculo, se erigió en aquel mismo lugar un inmenso templo de mármol. Pero en la época de Cadmo, como ya os he contado, solo existía aquella rústica cabaña rodeada de frondosos arbustos, que crecían silvestres sobre la misteriosa cavidad en la ladera de la montaña.

Cuando el joven consiguió abrirse paso a través de la espesura y entrar dentro de la choza, trató en vano de encontrar aquel hueco tan profundo. Pero enseguida sintió una intensa corriente de aire frío que agitó los rizos que caían sobre sus mejillas. Separando la abundante maleza que escondía la cavidad, inclinó su cuerpo y habló con gran respeto, como si se dirigiera a algún personaje invisible que habitara en el interior de la montaña:

—Oráculo sagrado de Delfos —dijo—, ¿qué debo hacer ahora para encontrar a mi hermana?

Un profundo silencio siguió a sus palabras, pero pronto no tardó en oírse una especie de extraño suspiro y que brotaba de las profundidades de la tierra. Habéis de saber que este lugar estaba considerado como una fuente de verdad. Y solía responder a los que allí acudían con unas palabras perfectamente audibles, aunque tan misteriosas que habría sido preferible que no salieran del interior de la montaña. Pero Cadmo fue mucho más afortunado que la mayoría de los que se acercaban a Delfos para hallar la verdad. Poco a poco, el asombroso sonido empezó a cobrar significado. Repetía una y otra vez las mismas palabras, aunque se asemejaba tanto al suave murmullo de un soplo de aire que el joven se preguntó si no sería solo fruto de su imaginación.

—¡Abandona su búsqueda! ¡Abandona su búsqueda! ¡Abandona su búsqueda!

—¿Y qué debo hacer entonces? —inquirió el príncipe.

Pues el único objetivo de su existencia había sido encontrar a la pequeña Europa; desde el instante en que, siendo un niño, dejó de perseguir a una mariposa cerca del palacio de su padre, había dedicado todos sus esfuerzos a la búsqueda de la niña, cruzando tierras y mares. Por eso, ahora que debía abandonar, sentía que su vida no tenía el menor sentido.

Mas la ráfaga de viento pareció convertirse en una ronca voz.

—¡Sigue a la vaca! —decía—. ¡Sigue a la vaca! ¡Sigue a la vaca!

Cuando Cadmo no pudo soportar más estas palabras (porque era incapaz de comprender de qué vaca hablaba y por qué tenía que perseguirla), el oráculo vaticinó:

—Allá donde se tienda la vaca extraviada, hallarás tu hogar.

Y antes de que Cadmo pudiera estar bien seguro de lo que acababa de oír, estas palabras se desvanecieron en el aire como un murmullo. Intentó hacer nuevas preguntas, pero estas quedaron sin respuesta; y lo único que podía oírse era el viento que parecía surgir de las entrañas de la cueva, llevando de un lado a otro las hojas marchitas.

«¿Será cierto que el oráculo ha pronunciado tan extrañas palabras? —pensó el joven—, ¿o se tratará de un sueño?».

Y se alejó de aquel lugar, tan confundido como antes de su llegada. Todo parecía darle igual, de modo que tomó el primer sendero que apareció ante sus ojos, y caminó lentamente hacia delante; pues habría sido ridículo apresurarse ahora que no tenía nada que hacer. Y, siempre que se cruzaba con alguien, la vieja pregunta acudía a sus labios:

—¿Has visto a una hermosa doncella, ataviada como la hija de un rey, a lomos de un toro blanco como la nieve que galopa veloz como el viento?

Sin embargo, recordando lo que le había vaticinado el oráculo, dejaba las palabras a medio pronunciar; por lo que no sería de extrañar que más de una persona pensara que aquel apuesto joven había perdido el juicio.

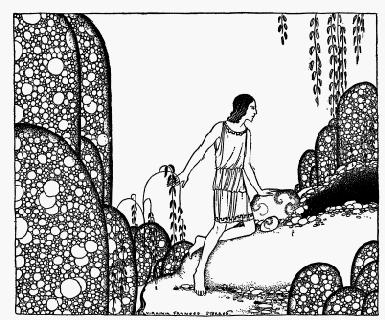

No sabría deciros cuántos kilómetros recorrió (ni creo que él tampoco lo supiera) antes de encontrarse cerca de una vaca pinta, que rumiaba tendida a la vera del camino, y que no pareció advertir la presencia del joven hasta que estuvo casi a su lado. Entonces, poniéndose en pie con lentitud y levantando suavemente la cabeza, empezó a andar con parsimonia, deteniéndose con frecuencia a arrancar un bocado de hierba. Cadmo marchaba silbando tras ella, sin prestar la menor atención a sus movimientos, hasta que, de pronto, tuvo la corazonada de que aquel podía ser el animal que, según el oráculo, debía servirle de guía. Pero esta idea tan absurda le hizo sonreír. Era imposible que fuera aquella vaca, pues se comportaba como cualquier otro animal de su especie, con sus pausados andares. Parecía ignorar quién era Cadmo, y sin duda este le importaba mucho menos que una brizna de heno. Era evidente que solo le preocupaba encontrar el pasto más verde y tierno, y quizá estuviera volviendo al establo para que la ordeñaran.

—¡Vaca, vaca, vaca! —gritó Cadmo—. ¡Espera, vaca pinta! ¡Detente!

Quería acercarse y examinarla con más cuidado para asegurarse de que no le reconocía, comprobando, asimismo, si existía en ella alguna particularidad que la diferenciara de las demás vacas, cuya única función era llenar cubos y más cubos de leche y, a veces, volcarlos de una patada. Pero el animal siguió adelante, espantando las moscas con su cola, pasando por alto la presencia del joven. Si este andaba despacio, la vaca le imitaba, aprovechando la oportunidad para pastar un poco; por el contrario, si Cadmo aceleraba el paso, la vaca iba a mayor velocidad. En una ocasión, el joven príncipe intentó correr tras ella para atraparla, pero la vaca pinta levantó el rabo y se lanzó al galope, componiendo una estampa bastante grotesca (como todas las vacas cuando salen espantadas).

Cuando Cadmo vio que era imposible darle alcance, aminoró la marcha. Entonces la vaca reanudó su ritmo pausado y continuó su camino sin mirar atrás. En los lugares donde la hierba era más verde, se detenía a pastar; y, cada vez que divisaba un arroyo cristalino, se dirigía a él para apagar su sed, soltando grandes suspiros de satisfacción entre trago y trago. Y andaba y andaba con aquel paso tranquilo que tan bien se acomodaba tanto a ella como al joven príncipe.

«Empiezo a creer que esta puede ser la vaca que me anunció el oráculo —pensó Cadmo—. Supongo que no tardará en echarse a descansar».

Pues no parecía lógico que aquel animal, fuera o no el vaticinado por los dioses, estuviera dispuesto a prolongar su paseo. Por ello, cada vez que llegaban a un lugar especialmente hermoso, una ladera por la que corría la brisa, un pequeño valle protegido de los vientos, un prado florido, la orilla de un apacible lago, la ribera de un riachuelo cristalino, el joven miraba impaciente por todas partes, para comprobar si era un buen lugar para establecerse. Pero, le gustara o no, la vaca jamás parecía tener deseos de descansar. Continuó avanzando con la misma parsimonia que si se dirigiera de regreso a su establo; y Cadmo esperaba ver aparecer en cualquier momento a una lechera con un cubo o a un vaquero corriendo para conducir de vuelta a la dehesa al animal extraviado. Mas no divisó ninguna lechera ni ningún vaquero; y el príncipe siguió tras ella hasta que a punto estuvo de caer al suelo extenuado.

—¿Acaso no piensas detenerte nunca, vaca pinta? —le gritó con desesperación.

Estaba resuelto a no perderla de vista; no tenía la menor intención de quedarse rezagado por muy largo que fuera el camino y por muy grande que fuera su fatiga. Sin duda había algo en aquel rumiante que parecía hechizar a la gente, pues todos los que se cruzaban con ellos sentían la necesidad de unirse a Cadmo. El joven príncipe contó a aquella buena gente sus aventuras: cómo había dejado al rey Agenor en su palacio, a Fénix en un lugar y a Cílix en otro, cómo se había despedido del buen Taso y cómo había enterrado a su amada madre, la reina Telefasa, bajo un hermoso manto de hierba florida; por ello, ahora se encontraba solo, sin hogar y sin amigos. Asimismo, recordó las palabras del oráculo, que le había ordenado dejarse guiar por una vaca y preguntó a aquellos desconocidos si, en su opinión, aquel podía ser el famoso animal.

—Lo cierto es que hay algo prodigioso en todo esto —respondió uno de sus nuevos compañeros—. Conozco bien las costumbres del ganado y nunca había visto una vaca que, por voluntad propia, recorriera tantos kilómetros sin detenerse a descansar. Si mis piernas no me fallan, iré tras ella, hasta que se tienda en la hierba.

—Yo también iré con vosotros —exclamó otro.

—Y yo —añadió un tercero—. No dejaría de seguirla aunque caminara cien kilómetros más.

Debéis saber que aquella vaca estaba encantada y atraía con su magia a los que se le acercaban. Y, a pesar de que todos creían ir voluntariamente tras ella, la realidad era que habían sucumbido a su embrujo. En cualquier caso, la vaca no parecía facilitarles las cosas, pues elegía los caminos más agrestes, y a veces se veían obligados a trepar por las rocas, a atravesar senderos cubiertos de fango, empapados hasta los huesos, exhaustos y terriblemente hambrientos. ¡Aquello sí que resultaba agotador!

No obstante, continuaron avanzando con decisión mientras conversaban. Los forasteros tomaron gran cariño a Cadmo y decidieron no abandonarlo nunca. Le ayudarían a fundar una ciudad en el lugar donde la vaca se tendiera; y en el centro, edificarían un majestuoso palacio donde el joven viviría como su rey, con un trono, una corona, un cetro, un manto color púrpura y todo lo que un verdadero monarca precisara. Pues todo en él era real: por sus venas corría sangre azul, tenía el más bondadoso de los corazones y una gran inteligencia para gobernar.

Mientras planeaban la construcción de la nueva ciudad para entretenerse, un miembro del grupo miró casualmente a la vaca.

—¡Albricias! ¡Albricias! —gritó dando palmadas—. La vaca pinta parece estar a punto de tumbarse.

Todos volvieron sus ojos hacia ella; en efecto, se había detenido y miraba plácidamente a su alrededor, como suelen hacer las vacas antes de tenderse en la hierba. Y empezó a recostarse con parsimonia, doblando en primer lugar las patas delanteras y, seguidamente, las traseras. Cuando Cadmo y sus compañeros llegaron hasta ella, los miró con indiferencia sin dejar de rumiar; como si aquel fuera el lugar que había estado buscando y no hubiera nada extraño en aquel episodio.

—Aquí construiré mi hogar —afirmó Cadmo, admirando el paisaje.

Era una hermosa y fértil llanura con árboles centenarios, que arrojaban su fresca sombra sobre la pradera, y estaba rodeada de suaves colinas que la protegían del azote de los vientos. A escasa distancia, vieron un río que brillaba bajo la luz del sol. Y el pobre Cadmo supo que aquel sería su hogar. Y sintió una enorme alegría al saber que cuando amaneciera no tendría que calzarse las sandalias y seguir errando por el mundo. Pasarían los días y los años, y él continuaría en aquel hermoso paraje. Si hubiese podido tener con él a sus hermanos y a su fiel amigo Taso, si hubiera podido cuidar allí a su querida madre, habría sido un hombre completamente feliz, a pesar de todas las penalidades vividas. Y un día cualquiera, Europa habría podido aparecer en el umbral de su casa, sonriendo a todos aquellos rostros familiares. Sin embargo, como no cabía la menor esperanza de recuperar a los amigos de su niñez o de volver a ver a su querida hermana, el príncipe decidió ser feliz con sus nuevos compañeros, que tanto afecto le mostraban desde que habían empezado a seguir juntos a la vaca encantada.

—Sí, queridos amigos —les dijo—. Nos estableceremos aquí. La vaca pinta nos proporcionará leche, cultivaremos los campos y llevaremos una vida sencilla y dichosa.

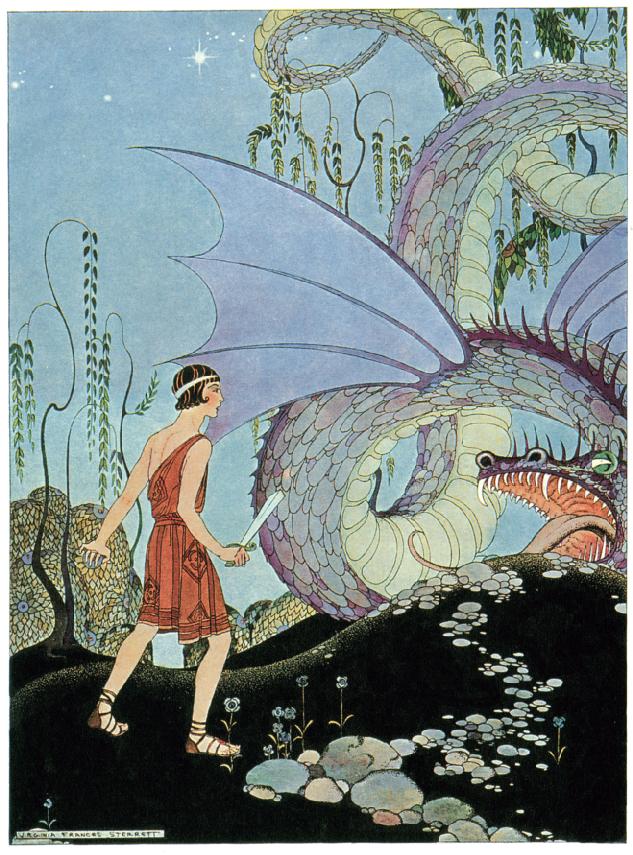

Sus compañeros asintieron con gran alegría, y decidieron buscar la forma de aplacar su hambre y su sed. No muy lejos, oyeron el rumor de un manantial que fluía entre los árboles de un pequeño bosque, por lo que se dirigieron allí en busca de agua fresca. Y dejaron a Cadmo tendido junto a la vaca pinta, pues, desde que había encontrado un lugar donde vivir, todo el cansancio acumulado desde que abandonara el palacio del rey Agenor parecía haberse abatido de golpe sobre él. Sin embargo, nada más quedarse solo, el joven oyó unos lamentos, gritos y alaridos que le sobresaltaron. Creyó oír el fragor de un terrible combate y, en medio de todo aquel estruendo, un espantoso silbido estuvo a punto de perforar sus oídos.

Incorporándose de un salto, corrió hacia los árboles, entre los que vio surgir la cabeza y los feroces ojos de un gigantesco dragón o serpiente, con las fauces más enormes jamás vistas en dragón alguno, con incontables hileras de dientes increíblemente afilados. Pero, antes de que Cadmo pudiera alcanzarlo, el despiadado reptil había dado muerte a sus pobres compañeros, y se encontraba muy atareado devorándolos, aunque cada hombre no era sino un pequeño bocado para aquel monstruo.

Parece ser que el manantial estaba embrujado y que el dragón tenía orden de vigilarlo, impidiendo que ningún mortal saciara en él su sed. Como los habitantes de la región tenían buen cuidado de no aparecer jamás por aquel lugar, hacía mucho tiempo (más de cien años) que el dragón estaba en ayunas; no es raro, pues, que su apetito fuera enorme. La verdad era que aquellos pobres hombres que acababa de zamparse no habían logrado quitarle el hambre; así pues, en cuanto vio que el príncipe se le acercaba lanzó otro abominable silbido y abrió sus gigantescas fauces hasta convertir su boca en una enorme caverna roja, en cuyo fondo aún podían contemplarse las piernas de su última víctima (pues casi no había tenido tiempo de tragársela). Pero Cadmo estaba tan furioso por la muerte de sus amigos que apenas concedió importancia al tamaño de las fauces del dragón o a sus innumerables y afilados dientes. Desenvainando la espada, se lanzó contra el monstruo y, sin pensarlo dos veces, se arrojó dentro de su cavernosa boca. La audacia del ataque cogió al dragón por sorpresa; pues Cadmo había dado un salto tan formidable que se encontraba en el fondo de su garganta y la bestia era incapaz de triturarlo con sus terribles hileras de dientes. Así pues, aunque la lucha fue singularmente violenta, y el dragón rompió en pedazos todos los árboles del pequeño bosque con los latigazos de su cola, el príncipe logró clavar varias veces su espada en los órganos vitales del miserable reptil, que pronto se dio cuenta de que la vida se le escapaba. Todavía seguía luchando con fiereza cuando el valiente Cadmo le asestó un golpe mortal que puso fin a la batalla; y, deslizándose entre las fauces de la monstruosa criatura, el valiente joven regresó al exterior, donde contempló el temblor de aquel gigantesco cuerpo moribundo, al que quedaba tan poca vida que habría sido incapaz de hacerle daño a un niño.

Pero ¿acaso pensáis que Cadmo no sintió un intenso dolor al ver la triste suerte que habían corrido sus pobres compañeros tras haber perseguido juntos a la vaca pinta? Parecía como si estuviera condenado a perder a quienes más amaba, o a verlos morir ante sus ojos. Y, después de tantas penalidades, se encontraba en aquel lugar solitario, sin un solo amigo que le ayudara a construir su cabaña.

—¿Qué voy a hacer ahora? —gritó con desesperación—. Habría sido mucho mejor que me devorara el dragón como a mis desgraciados compañeros.

—Cadmo —dijo una extraña voz, que el joven no supo distinguir si venía del cielo, de las profundidades de la tierra o de su propio interior—. Cadmo, arranca los dientes del dragón y plántalos en la tierra.

Aquella era una orden realmente insólita; tampoco creo que resultara nada fácil arrancar aquellos colmillos profundamente enraizados en las fauces del dragón muerto. Pero Cadmo tiró de ellos con todas sus fuerzas y, después de aplastar la cabeza del monstruo con una enorme piedra, consiguió recoger una gran cantidad de piezas. Y ahora debía plantarlas. También aquello estaba lleno de dificultades, especialmente porque el joven había quedado extenuado tras matar al dragón y aplastarle la cabeza; además, lo único que tenía para cavar la tierra era su espada. Finalmente, sin embargo, logró arar un terreno suficientemente extenso y sembró aquella nueva semilla (aunque lo cierto es que tenía tantos dientes que tuvo que dejar la mitad para otro día).

Cadmo, casi sin aliento, se apoyó en su espada, preguntándose qué ocurriría a continuación. Y apenas habían transcurrido unos instantes, cuando apareció ante sus ojos una de las mayores maravillas del mundo.

El sol caía oblicuamente sobre los campos y la tierra mojada brillaba, así como el terreno que el joven acababa de plantar. Y de pronto, Cadmo creyó ver algo que resplandecía, primero en un rincón, luego en otro, hasta que pareció refulgir en más de mil lugares al mismo tiempo. No tardó en darse cuenta de que lo que surgía de la tierra eran puntas y más puntas de lanza, que crecían como espigas y alcanzaban cada vez mayor altura. Momentos después, aparecieron un gran número de relucientes espadas, elevándose hacia el cielo. Más tarde, cientos de yelmos de bronce rompieron la corteza terrestre y brotaron de ella como una cosecha de gigantescas alubias. Y crecían a tanta velocidad que Cadmo no tardó en vislumbrar el fiero semblante de un guerrero bajo cada uno de ellos. Antes de que el príncipe pudiera salir de su asombro, vio una abundante cosecha de lo que parecían seres humanos, con yelmos y corazas, escudos, espadas y lanzas. Y todavía no habían terminado de surgir de la tierra y ya empezaban a blandir sus armas, golpeando unas contra otras, como si estuvieran convencidos de que, a pesar del poco tiempo que llevaban vivos, habían malgastado una parte de su existencia sin batallar. Cada uno de los dientes del dragón había engendrado a uno de estos hijos del mal y de la muerte.

Asimismo, hicieron su aparición un gran número de hombres con los clarines; y, con su primer aliento vital, llevaron los instrumentos de bronce a sus labios, dejando oír un ensordecedor estrépito. Y fue así como en aquel paraje, hasta entonces tranquilo y solitario, resonó el estruendo de las armas, el clarín de las trompetas incitando a la lucha y los furiosos gritos de los soldados. Y la cólera de estos era tan grande que Cadmo temió que pudieran convertir el mundo entero en un campo de batalla. ¡Qué afortunado sería aquel gran conquistador que encontrara en su camino tantos dientes de dragón para sembrar!

—Cadmo —exclamó de nuevo la extraña voz—. Arroja una piedra en medio de esos hombres armados.

El joven cogió un gran pedrusco y lo lanzó contra el terrible ejército, golpeando en la coraza a uno de sus feroces y gigantescos guerreros. Sin embargo, el soldado no pareció sorprenderse del ataque y, levantando su arma, asestó un violento porrazo a su vecino más próximo, derribándolo por tierra y rompiendo en dos su yelmo. Y todos empezaron a batirse con las espadas y a arrojar sus lanzas. La confusión fue cada vez mayor. Un hombre derribaba a su hermano, pero otro se encargaba de aniquilarle a él antes de que pudiera celebrar su victoria. Entretanto, los que tocaban los clarines hacían sonar cada vez con mayor estridencia sus instrumentos, y los soldados lanzaban su grito de guerra, cayendo a menudo muertos con él entre los labios. Era el espectáculo más extraño jamás contemplado, toda aquella ira y aquella violencia sin sentido; y sin embargo, después de todo, tampoco era más insensato ni más cruel que las innumerables batallas entabladas desde entonces, en las que los hombres acaban con la vida de sus hermanos por algo tan nimio como lo harían aquellos hijos de los dientes del dragón. Tampoco debemos olvidar que ellos habían nacido únicamente para luchar, mientras los demás mortales hemos venido al mundo para amarnos y ayudarnos los unos a los otros.

Aquella memorable batalla no llegó a su fin hasta que la tierra estuvo cubierta de cabezas cercenadas, con sus yelmos. De los millares de guerreros que habían iniciado la lucha, solo cinco permanecían en pie; y todos ellos corrieron hacia el centro del campo para seguir combatiendo con sus espadas, dirigiéndolas al corazón de sus enemigos con la misma fiereza que antes.

—Cadmo —se oyó decir a la misteriosa voz—. Obligarás a esos hombres a abandonar la lucha. Ellos te ayudarán a construir una ciudad.

Sin dudarlo un solo instante, el joven príncipe dio un paso al frente y, esgrimiendo su espada con el aplomo de un rey y de un gran caudillo, les ordenó:

—¡Dejad vuestras armas!

Los cinco hijos supervivientes de los dientes del dragón le obedecieron en el acto y, después de dedicarle un respetuoso saludo militar, envainaron sus espadas. Y formaron en fila delante de Cadmo, mirándole como a su capitán y esperando sus órdenes.

Es muy probable que aquellos cinco hombres hubieran brotado de los colmillos más enormes del dragón, pues su fortaleza y valentía superaba con creces a las del resto del ejército. Podría decirse sin exagerar que eran auténticos gigantes, pues de lo contrario no habrían sobrevivido a una lucha tan cruenta. Sus ojos conservaban un brillo feroz y, cuando Cadmo estaba distraído, no dejaban de lanzarse terribles miradas de odio unos a otros. Era extraño observar cómo la tierra que les había engendrado aún seguía incrustada en sus corazas y ensuciaba sus rostros, al igual que una remolacha o una zanahoria recién salidas de la huerta. El joven príncipe no sabía si eran hombres o una insólita variedad de hortalizas, aunque llegó a la conclusión de que debía tratarse de seres humanos, pues mostraban gran apego a las trompetas y a las armas, y parecían siempre dispuestos a derramar más sangre.

Los guerreros esperaban impacientes sus palabras, y era evidente que lo único que deseaban era seguirle de un campo de batalla a otro. Pero Cadmo era mucho más juicioso que aquellas criaturas surgidas de la tierra, en cuyas entrañas latía la fiereza del dragón, y sabía que todo aquel vigor podía utilizarse con mejores fines.

—¡Venid conmigo! —les dijo—. Vuestra fuerza os servirá para ayudar a los demás. Con todas esas piedras levantaremos una gran ciudad.

Los cinco guerreros refunfuñaron un poco, murmurando que habían nacido para destruir ciudades, no para construirlas. Pero Cadmo pareció fulminarles con su mirada y les habló en tono autoritario, con el fin de que comprendieran que él era el único jefe y nunca debían desobedecer sus mandatos. Y trabajaron con tanta diligencia que en muy poco tiempo empezó a vislumbrarse una ciudad. Es cierto que al principio los hombres se mostraban bastante pendencieros y, de no haber sido por Cadmo, no hay duda de que habrían peleado como bestias salvajes; pues el joven príncipe, en cuanto percibía un brillo cruel en sus miradas, aplacaba la ira de la vieja serpiente que aún anidaba en sus corazones. Y, con el tiempo, aquellos feroces soldados se acostumbraron al trabajo honrado y tuvieron suficiente inteligencia para comprender que era mucho mejor vivir en paz y ayudar a los demás que pasar la vida guerreando. ¡Ojalá toda la humanidad se volviera tan pacífica y sensata como aquellos cinco enemigos que surgieron cubiertos de tierra de los dientes de un dragón!

Y, una vez que la ciudad estuvo construida, cada uno de los hombres eligió su morada; y solo quedaba por edificar el palacio de Cadmo, pues habían decidido dejarlo para el final, a fin de que no faltaran en él los últimos avances de la arquitectura y resultara amplio, hermoso y lleno de majestad. Así pues, al concluir todas las demás obras, decidieron acostarse muy temprano, para levantarse al alba y tener tiempo de colocar los cimientos del palacio antes de que anocheciera. Pero cuando Cadmo llegó al lugar donde debían construirlo acompañado de sus cinco poderosos ayudantes, ¿qué creéis que contemplaron sus ojos?

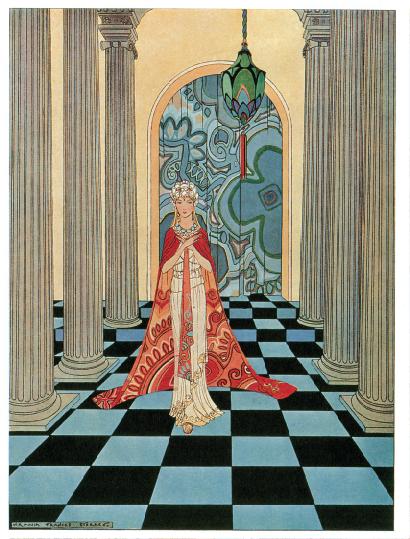

Pues el más maravilloso palacio que jamás se haya visto en el mundo. Era de mármol y otras piedras de gran belleza, y sus torres se elevaban hasta desaparecer en las nubes. Tenía un hermoso pórtico a lo largo de la fachada, unas columnas delicadamente talladas y todo cuanto convenía a la residencia de un poderoso rey. Había crecido con la misma rapidez que el ejército de los dientes del dragón, pero lo más asombroso era que nadie había plantado la semilla de tan magnífico edificio.

Cuando los cinco hombres contemplaron su cúpula resplandeciendo a la luz del nuevo día, gritaron con entusiasmo:

—¡Larga vida al rey Cadmo en su hermoso palacio!

Y el nuevo rey, con sus cinco fieles seguidores pisándole los talones, cargando las herramientas al hombro y marchando de uno en uno como si desfilaran (pues aún quedaba en ellos algo del antiguo soldado) subieron la escalinata del palacio. Deteniéndose en la entrada, contemplaron el espectáculo que ofrecían las majestuosas columnas alineadas de un extremo a otro del enorme vestíbulo. Y al fondo de aquella estancia, Cadmo vio aparecer una figura femenina de enorme belleza, ataviada con un manto real; y lucía una corona de diamantes sobre sus dorados bucles y el collar más maravilloso que jamás tuviera reina alguna. Su corazón pareció brincarle dentro del pecho. Pues imaginó que aquella mujer era su hermana Europa, hacía tanto tiempo desaparecida, que se dirigía a él para hacerle olvidar los largos años de peregrinaje desde que abandonara el palacio del rey Agenor, así como las lágrimas derramadas al separarse de Fénix, de Cílix y del buen Taso, y el intenso dolor que le embargó junto a la tumba de su madre (que le hizo ver el mundo como un lugar sombrío y tenebroso).

Sin embargo, al acercarse a la bella desconocida, se dio cuenta de que era la primera vez que veía su rostro, a pesar de que ya existía entre ellos una fuerte corriente de simpatía.

—No, Cadmo —exclamó la misma voz que se había dirigido a él en el campo de batalla—. No es tu querida hermana Europa, a quien buscaste fielmente cruzando el mundo entero. Es Harmonía, una hija del cielo; y ocupará en tu corazón el lugar de la hermana y del amigo, de los hermanos y de la madre.

Y el rey Cadmo habitó en aquel palacio con su nueva amiga Harmonía, rodeado de todos los lujos y de todas las comodidades, aunque habría sido igualmente feliz (o quizá incluso un poco más) en una humilde cabaña a la vera de un camino. Pocos años después, era frecuente ver un alegre grupo de niños que correteaban por el inmenso pórtico y por las escalinatas de mármol (aunque nunca supe cómo habían llegado hasta allí), e iban corriendo a recibir al buen rey cuando este encontraba tiempo para jugar con ellos. A Cadmo le llamaban padre y a la reina Harmonía, madre. Y los cinco viejos guerreros surgidos de los dientes del dragón tomaron gran cariño a aquellos pequeños diablillos, y nunca se cansaban de enseñarles a esquivar estacazos, a esgrimir espadas de madera y a desfilar como soldados, imitando el son de las trompetas o armando un estruendo espantoso con el retumbar de sus diminutos tambores.

Pero el rey Cadmo, para evitar que la feroz naturaleza de los dientes del dragón tuviera demasiada influencia sobre los niños, acostumbraba a sacar tiempo de sus obligaciones reales para enseñarles el abecedario, que inventó en interés de los pequeños; aunque me temo que mucha gente menuda como vosotros no se lo agradezca tanto como debiera.