El palacio de Circe

Sin duda, alguno de vosotros habrá oído hablar del astuto rey Ulises, de cómo abandonó su patria para acudir al asedio de Troya y de cómo, una vez conquistada y reducida a cenizas tan famosa ciudad, pasó diez largos años intentando regresar a su pequeño reino de Ítaca. Y sucedió que, en el curso de aquel fatigoso viaje, Ulises desembarcó en una isla fértil y hermosa, cuyo nombre desconocía. Pues poco tiempo antes de llegar a esa isla, una terrible tempestad o, para ser más exactos, una suma de violentas tempestades, había desviado sus naves a unas aguas desconocidas por las que nunca habían navegado ni él ni sus marineros. Esta desgracia se debió a la necia curiosidad de sus compañeros de a bordo, que, mientras Ulises dormía, habían desatado unas pesadas bolsas de cuero en las que creían que estaba escondido un valioso tesoro. Sin embargo, en cada una de aquellas voluminosas bolsas, el rey Eolo, soberano de los vientos, había encerrado una tempestad y, con el fin de asegurarle una feliz travesía de vuelta a Ítaca, se las había entregado a Ulises para que las custodiara. Cuando los hombres las desataron, salieron de ellas ráfagas de enorme violencia, semejantes al aire de una vejiga cuando esta revienta, tornando el mar blanco de espuma y dispersando las naves por todo el mar.

En cuanto Ulises logró ponerse a salvo, un peligro aún mayor se interpuso en su camino. Empujado por el fuerte viento, alcanzó la costa de un lugar que, como más tarde supo, recibía el nombre de Lestrigonia; y fue allí donde unos gigantescos monstruos devoraron a gran parte de sus compañeros y hundieron todas las naves, excepto aquella en la que él viajaba, arrojando enormes rocas desde los acantilados. Después de correr tantas aventuras, es fácil imaginar la alegría que sintió Ulises al fondear su zarandeado barco en una tranquila ensenada de la frondosa isla de la que ya os he hablado al comienzo de esta historia. Sin embargo, había tropezado con tantos gigantes, cíclopes de un solo ojo y variados monstruos terrestres y marinos que no podía evitar sentir algún temor, incluso en aquel ameno y aparentemente solitario lugar. Por esta razón, durante dos días, los pobres y agotados viajeros no salieron de la nave o exploraron con sigilo las rocas que bordeaban la costa; y, para subsistir, desenterraron mariscos en la orilla y buscaron pequeños riachuelos de agua dulce que bajaran hacia el mar.

Pero, antes de terminar el segundo día, los hombres empezaron a cansarse de aquella vida; pues los seguidores de Ulises, y es importante que no lo olvidéis, eran terriblemente glotones, y no hacían sino refunfuñar cuando no podían comer cuantas veces al día lo desearan. Sus provisiones estaban a punto de agotarse, e incluso el marisco empezó a escasear; llegó así el momento de decidir si preferían morir de hambre o aventurarse a explorar el interior de la isla, donde quizá algún dragón de tres cabezas u otro espantoso monstruo tuvieran su guarida. En aquellos lejanos tiempos esas deformes criaturas eran muy abundantes, y nadie emprendía un viaje por tierra o por mar sin saber que corría el riesgo de ser devorado por alguna de ellas.

Pero el rey Ulises era un hombre audaz a la par que prudente. Así pues, en cuanto amaneció el tercer día, decidió averiguar dónde se hallaban, y qué posibilidades había de conseguir alimentos para sus hambrientos compañeros. Con una lanza en la mano, escaló hasta la cima del acantilado y empezó a otear los alrededores. A una gran distancia, en el centro de la isla, divisó las majestuosas torres de un palacio de mármol blanco, construido en medio de un frondoso bosque. Las gruesas ramas de los viejos árboles cubrían la fachada del edificio, ocultándolo casi por completo; pero Ulises comprendió que aquel era un edificio de extraordinaria belleza, con toda probabilidad la residencia de algún noble o príncipe importante. Lo que más le agradó, sin embargo, fue contemplar la gran humareda que salía por la chimenea; pues sin duda provenía de la cocina, donde imaginó que estarían preparando un maravilloso banquete para los habitantes del palacio, así como para todos los visitantes que se acercaran a sus puertas a la hora de la cena.

Ante tan grata perspectiva, decidió dirigirse a la entrada del palacio para comunicar a su dueño que, muy cerca de allí, había unos pobres náufragos que apenas habían logrado comer algo en los dos últimos días, con la excepción de unas pocas ostras y almejas, por lo que estarían sumamente agradecidos de recibir alimento. Y el príncipe o noble de aquel palacio tendría que ser un miserable tacaño si no les invitaba, por lo menos, a comer las sobras de su mesa.

Cuando el rey Ulises, encantado con su idea, empezó a caminar en dirección al palacio, oyó una explosión de gorjeos y trinos en la rama de un árbol cercano. Unos instantes después, un pájaro voló hacia él, y pareció quedar suspendido en el aire, mientras las alas le rozaban casi el rostro. Era un hermoso y diminuto pajarillo de cuerpo y alas color púrpura, con las patas amarillas, un círculo de plumas doradas alrededor del cuello, y un penacho dorado en la cabeza, que recordaba a la corona de un rey en miniatura. Ulises intentó atraparlo, pero el pájaro se alejó aleteando, mientras continuaba piando en tono lastimero, como si quisiera contar una triste historia y, al no poder hablar el lenguaje de los hombres, expresara así su desesperación. Y, cuando Ulises quiso ahuyentarlo, se posó sobre la rama más cercana, revoloteaba a su alrededor, y cada vez que hacía ademán de continuar su camino, el pajarillo volvía a entonar aquel patético trino.

—¿Deseas contarme algo, pajarillo? —preguntó Ulises.

Y se dispuso a escucharle con atención; pues no solo en el asedio de Troya, sino también en muchos otros lugares, había visto ocurrir prodigios semejantes, y no le habría extrañado demasiado que aquella pequeña criatura emplumada rompiera a hablar con la misma claridad que él.

—¡Pío! —cantó el pajarillo—. ¡Pío, pío, pío! —repitió una y otra vez con aire melancólico. Y, cada vez que Ulises daba un paso al frente, batía inquietamente sus alas, intentando que retrocediera. Al ver tan extraño comportamiento, decidió que el pequeño pájaro le avisaba de algún peligro, y que este debía ser muy terrible, puesto que movía incluso a una avecilla como aquella a sentir compasión por un ser humano. Por todo ello, decidió regresar a la nave y contar a sus compañeros lo sucedido.

Esto pareció satisfacer al pájaro. Tan pronto como Ulises giró sobre sus talones, voló a la cima de un árbol y empezó a picotear insectos con su largo y afilado pico; pues debéis saber que pertenecía a la familia de los pájaros carpinteros, y debía ganarse la vida como cualquier ave de su especie. Sin embargo, al tiempo que picoteaba en la corteza del árbol, el pajarillo, recordando su pena, repetía sin cesar:

—¡Pío, pío, pío!

Mientras regresaba a la orilla del mar, Ulises tuvo la suerte de matar un enorme venado, clavándole su afilada lanza en el lomo. Colocándolo sobre sus hombros (pues era extraordinariamente fuerte), avanzó con dificultad hasta la nave, donde lo dejó a los pies de sus hambrientos compañeros. Como ya os he comentado antes, algunos de los camaradas del rey Ulises eran realmente glotones. Según he oído decir, la carne de cerdo era su alimento favorito, y habían engullido tales cantidades de ella a lo largo de su vida que gran parte de su propia sustancia parecía estar compuesta de tan sucio animal; y no cabe duda de que su temperamento y disposición también guardaban una gran afinidad con este. Un plato de venado, sin embargo, resultaba una comida bastante aceptable para ellos, especialmente después de llevar tanto tiempo alimentándose de ostras y de almejas. Así pues, contemplando el ciervo muerto, palparon sus costillas como buenos expertos y, sin más pérdida de tiempo, encendieron con algunos leños un buen fuego para cocinarlo. Pasaron el resto del día celebrando un gran festín; y, si aquellos insaciables comilones se levantaron de la mesa al ponerse el sol, fue únicamente porque ya no les quedaban más bocados que arrancar a los huesos del pobre animal.

Al día siguiente, tenían tanto apetito como de costumbre. Miraron a Ulises, como si esperaran que este volviera a subir hasta el acantilado y regresara con otro grueso venado sobre sus hombros. Sin embargo, en lugar de echar a andar, Ulises reunió a toda la tripulación para decirles que estaban muy equivocados si creían que él iba a salir todos los días a matar un ciervo para su cena, y que debían idear otro modo de saciar su apetito.

—Pues bien —afirmó—, ayer, mientras estaba en lo alto del acantilado, descubrí que la isla está habitada. A una distancia considerable de la costa, hay un gran palacio de mármol, y de su chimenea sale una enorme humareda.

—¡Ajá! —exclamaron algunos de sus compañeros, haciendo un chasquido con la lengua—. Esa humareda debe venir de la cocina. Seguro que ayer estaban preparando una gran cena; seguro que la de hoy será igual de suculenta.

—Sin embargo —continuó diciendo el astuto Ulises—, debéis recordar, queridos amigos, todos los peligros que corrimos en la cueva de Polifemo, el cíclope de un solo ojo. ¿Acaso no se comió a dos de nuestros camaradas para cenar, a otros dos para desayunar y, nuevamente, a otros dos para cenar, en lugar de la leche que tomaba habitualmente? Es como si aún estuviera viendo a aquel espantoso monstruo, observándonos con su enorme ojo enrojecido en el centro de la frente, y eligiendo a los más rollizos. Y hace escasos días, ¿no caímos en las garras del rey de los lestrígones y de sus súbditos, esos horribles gigantes que devoraron a más miembros de nuestra expedición de los que ahora quedamos vivos? Si nos acercamos a ese lejano palacio, tengo la seguridad de que terminaremos en la mesa del comedor; pues si vamos a sentarnos allí como invitados o a servir de alimento a sus dueños es algo que debemos considerar con el mayor cuidado.

—En cualquier caso —gruñó uno de los más hambrientos de la tripulación—, será mejor que morir de hambre; sobre todo sabiendo que nos cebarán bien antes de echarnos a la cazuela.

—Eso es cuestión de gustos —repuso el rey Ulises—, ni una buena dieta para engordar, ni la más exquisita de las recetas, me reconciliaría con la idea de que me coman. Así pues, propongo que nos dividamos en dos grupos y echemos a suertes cuál de ellos acudirá al palacio para pedir ayuda. Si salimos airosos de nuestra empresa, tanto mejor. Pero, si sus habitantes demuestran ser tan poco hospitalarios como Polifemo o los lestrígones, solo habremos perecido la mitad, y el resto podrá escapar en nuestra nave.

Como nadie puso ninguna objeción a este plan, Ulises empezó a contar a todos los presentes, comprobando que, con él, había cuarenta y seis hombres. Entonces separó a veintidós de ellos, y les puso como jefe a Euríloco (que era uno de sus principales oficiales, y el que le seguía en astucia). El propio Ulises se puso a la cabeza del segundo grupo de veintidós hombres. Quitándose el yelmo, introdujo en él dos conchas, después de escribir «Dirigirse a palacio» en una de ellas y «Quedarse aquí» en la otra. Uno de los hombres lo sostuvo mientras Ulises y Euríloco hicieron la elección; y fue este último quien leyó las palabras «Dirigirse a palacio». Así se decidió que Ulises y sus veintidós hombres se quedaran cerca de la nave, mientras el otro grupo averiguaba qué recibimiento podían esperar en aquel misterioso palacio. Euríloco decidió partir enseguida con sus veintidós compañeros, que iniciaron la expedición embargados de una gran melancolía, dejando a sus compañeros casi tan apenados como ellos.

Tan pronto como alcanzaron la cima del acantilado, pudieron avistar las altas torres de mármol del palacio, elevándose hacia el cielo, blancas como la nieve, entre las frondosas sombras verdes de los árboles que las rodeaban. Al fondo del edificio, la chimenea despedía una intensa humareda, que ascendía y ascendía hasta encontrarse con la brisa, que la empujaba en dirección al mar, pasando entre las cabezas de los hambrientos marineros. Cuando se tiene un buen apetito, el olfato percibe con especial rapidez cualquier delicioso aroma arrastrado por el viento.

—¡Ese humo viene de la cocina! —gritó uno de ellos, levantando la nariz cuanto pudo y aspirando el aire con impaciencia—. Y tan seguro como que soy un vagabundo muerto de hambre, que huele a carne asada.

—¡A cerdo! ¡A cerdo asado! —añadió otro—. ¡Ay, qué delicioso lechoncito! Se me hace la boca agua.

—¡Démonos prisa! —exclamaron los demás—, o llegaremos demasiado tarde al banquete.

Apenas habían dado media docena de pasos desde la cima del acantilado cuando un hermoso pájaro se les acercó revoloteando. Se trataba de la misma avecilla de alas y cuerpo color púrpura, patas amarillas, cuello dorado y penacho semejante a una corona, cuyo comportamiento tanto había sorprendido a Ulises. Quedó suspendida en el aire sobre Euríloco, rozándole casi el rostro con las alas.

—¡Pío, pío, pío! —repitió.

Y era un canto tan lastimero que parecía como si a la pequeña criatura se le fuera a partir el corazón, tan fuerte era su deseo de contar aquel terrible secreto.

—Hermoso pajarillo —dijo Euríloco; pues era una persona cautelosa y se mostraba siempre atento a cualquier advertencia—, ¿quién te ha enviado aquí? ¿Qué deseas decirnos?

—¡Pío, pío, pío! —fue su desconsolada respuesta.

Entonces se alejó volando hacia la cima del acantilado, como si quisiera verles regresar por donde habían venido. Euríloco y algunos de sus hombres afirmaron que preferían volver a la nave, pues sospechaban que aquella avecilla les estaba avisando de los peligros que iban a encontrar en el misterioso palacio; y por el simple hecho de conocerlos el etéreo espíritu del pájaro se había impregnado de auténtica compasión humana. Pero los demás marineros, olfateando el humo que salía de la chimenea, empezaron a burlarse. El más brutal de todos, que tenía fama de ser el mayor glotón de la nave, dijo algo tan malvado y tan cruel que aún no alcanzo a comprender cómo su solo pensamiento no lo transformó en una bestia salvaje, pues no hay duda de que su naturaleza hacía mucho tiempo que había dejado de ser humana.

—Ese fastidioso e impertinente pájaro —afirmó— sería un exquisito aperitivo. ¡Qué delicioso bocado! ¡Cómo se desharía entre los dientes! Como se ponga a mi alcance, lo atraparé para llevárselo al cocinero de palacio y le diré que lo ensarte en una broqueta.

Nada más pronunciar estas palabras, el avecilla se alejó piando más dolorosamente que nunca.

—Ese pájaro —recalcó Euríloco— conoce mucho mejor que nosotros lo que nos espera en el palacio.

—¡Sigamos adelante! —gritaron sus compañeros—. ¡Pronto sabremos tanto como él!

Así pues, los hombres continuaron su camino a través de aquel hermoso bosque. De vez en cuando, vislumbraban el palacio de mármol, cuya belleza aumentaba a medida que se aproximaban a él. No tardaron en llegar a un ancho sendero, primorosamente cuidado, que avanzaba serpenteando, mientras el sol derramaba sus rayos entre los gigantescos árboles, llenando de trémulos puntos de luz los lugares más sombríos. El camino estaba bordeado de numerosas flores de exquisita fragancia, que los marineros no recordaban haber visto jamás. Eran tan hermosas y abundantes que, si crecían silvestres, aquel era el jardín más exuberante de la tierra y, si provenían de otro lugar, debía tratarse de las Islas Afortunadas, allá en la lejanía, junto a la dorada luz del crepúsculo.

—¡Qué pérdida de tiempo cultivar estas flores! —observó uno de los hombres (y repito sus palabras para que recordéis lo glotones que eran)—. Si yo fuera el dueño del palacio, ordenaría a mi jardinero que cultivara sabrosas especias para hacer un buen relleno para la carne asada o adobar un estofado.

—¡Bien dicho! —exclamaron sus compañeros—. Pero seguro que también hay un huerto en la parte trasera.

Cuando llegaron a una fuente cristalina, se detuvieron a beber agua, a falta de algún licor que sin duda hubieran preferido. Al asomarse a ella, contemplaron sus rostros borrosamente reflejados, tan deformados por el movimiento del agua que cada uno de ellos parecía burlarse de sí mismo y de todos sus compañeros. Y eran unas imágenes tan ridículas que empezaron a reír a carcajadas, y por mucho que lo intentaran eran incapaces de recuperar la seriedad. Y, cuando, finalmente, lograron saciar su sed, sin duda estaban mucho más alegres que antes.

—Es como si supiera a vino de barril —afirmó uno de los marineros, relamiéndose los labios.

—¡Date prisa! —gritaron sus compañeros—. Encontraremos el tonel de vino en el palacio, y eso será mejor que cien fuentes cristalinas.

Entonces aceleraron el paso, dando brincos de alegría mientras pensaban en el suculento banquete al que iban a ser invitados. Pero Euríloco les dijo que tenía la sensación de estar caminando en sueños.

—Si realmente estoy despierto —continuó—, creo que estamos a punto de iniciar una aventura aún más extraña que la de la cueva de Polifemo, o la de los caníbales gigantes de Lestrigonia, o la del palacio del rey Eolo, siempre azotado por el viento, en aquella isla de murallas de bronce. Me embarga esta especie de ensueño siempre que va a ocurrir algo asombroso. Si queréis seguir mi consejo, será mejor que volvamos.

—No, no —respondieron sus camaradas, olfateando ya el aroma de una buena cena—. No regresaríamos a la nave aunque tuviéramos la certeza de que el rey de los lestrígones, gigantesco como una montaña, estuviese sentado a la cabecera de la mesa, y el enorme Polifemo, el cíclope de un solo ojo, se hallara a sus pies.

El palacio apareció, por fin, ante sus ojos; y resultó ser verdaderamente grandioso, con elegantes pináculos en lo alto de sus torres. A pesar de que era mediodía, y de que el sol resplandecía en su fachada de mármol, la nívea blancura y el extraordinario estilo arquitectónico producían una sensación de irrealidad, semejante a la de las figuras de escarcha en el cristal de una ventana, o a los castillos que uno cree divisar entre las nubes, a la luz de la luna. Sin embargo, en aquel preciso instante una ráfaga de viento empujó el humo de la chimenea hacia los hombres de Ulises, que, en cuanto olieron su plato favorito, empezaron a pensar que todo eran pamplinas, excepto el palacio y el banquete que estaba a punto de servirse en él.

Así pues, apresuraron sus pasos hacia el portón; sin embargo, cuando aún estaban atravesando el césped de la entrada, una manada de leones, tigres y lobos salieron a su encuentro. Los marineros retrocedieron con espanto, creyendo que iban a morir despedazados entre las fauces de aquellas bestias salvajes. Pero cuál no sería su sorpresa y alegría cuando vieron que estas se limitaban a hacer cabriolas a su alrededor, moviendo la cola e inclinando la cabeza para que los acariciaran, comportándose, en definitiva, de igual modo que los perros amaestrados cuando manifiestan gran felicidad al encontrarse con su amo o con los amigos de este. El león de mayor tamaño lamió el pie de Euríloco; y cada uno de los demás leones, lobos y tigres pareció escoger a uno de sus veintidós seguidores, dándoles tantas muestras de afecto como si los prefirieran a un hueso de vaca.

A pesar de ello, Euríloco creyó percibir algo feroz y salvaje en sus miradas; y no le habría sorprendido sentir los terribles zarpazos del león, o ver a los tigres abalanzarse sobre los hombres, o a los lobos arrojarse a sus gargantas, después de tantas manifestaciones de cariño. Aquella mansedumbre parecía irreal, un simple capricho; pues su naturaleza salvaje era tan verdadera como sus dientes o sus garras.

No obstante, los hombres cruzaron el césped sanos y salvos, acompañados de las bestias salvajes, que no dejaban de saltar y juguetear a su alrededor, sin hacerles el menor daño; pero, al subir la escalinata del palacio, pudo oírse un gruñido casi imperceptible que pareció surgir de la garganta de los lobos, como si lamentaran haber dejado pasar a aquellos desconocidos sin siquiera probar sus carnes.

Euríloco y sus seguidores avanzaron bajo un grandioso pórtico, y contemplaron el interior del palacio a través de la puerta de entrada, que alguien había dejado abierta. Lo primero que vieron fue un amplio vestíbulo con una fuente en el centro, de la que brotaba un alegre chorro de agua que volvía a caer en la taza de mármol, con un incesante chapoteo. Aquel surtidor parecía cambiar constantemente de forma; y aunque se distinguía con poca claridad, no era difícil para una imaginación despierta adivinar las imágenes que allí aparecían. A veces era un hombre con una larga túnica, y la espuma de la fuente recordaba a un tejido blanco; pero, de pronto, se convertía en león, o en tigre, o en lobo, o en asno, y a menudo parecía un cerdo, revolcándose en la taza de mármol como si estuviera en su pocilga. Desconozco si el fenómeno tenía un origen mágico o únicamente se debía a algún curioso mecanismo que daba a aquel surtidor tantas y tan variadas formas. Antes de que los forasteros pudieran contemplar con detalle el maravilloso espectáculo, oyeron un dulce y armonioso sonido que captó toda su atención. Una voz de mujer cantaba melodiosamente en otra estancia del palacio; y su canto se veía acompañado por el ruido de un telar, ante el que la imaginaron sentada, tejiendo un hermoso brocado, al tiempo que sus dulces notas trenzaban un rico paño de armonías.

Cuando la música cesó, los hombres oyeron un coro de voces femeninas conversando alegremente; y, de vez en cuando, estallaban en sonoras carcajadas, como suele ocurrir siempre que tres o cuatro jóvenes se reúnen para hacer sus labores.

—¡Qué canción más dulce! —exclamó uno de los viajeros.

—Así es —asintió Euríloco, moviendo la cabeza—. Pero era más hermoso el canto de las sirenas, aquellas doncellas como pájaros que querían atraernos hacia las rocas, con el fin de que nuestras naves naufragaran y de que nuestros huesos yacieran para siempre en el fondo del mar.

—Escuchad las bellas voces de esas doncellas y el sonido del telar cuando la lanzadera pasa el hilo —dijo otro de los hombres—. ¡Cómo me recuerda al hogar! ¡Ay! Antes del asedio de Troya yo también oía su zumbido bajo mi techo acompañado de las risas de las mujeres. ¿Acaso no volveré a escuchar tan gratos sonidos? ¿No saborearé nuevamente aquellos deliciosos platos que mi amada esposa me servía?

—¡Tonterías! Aquí lo pasaremos mejor —afirmó un compañero—. ¡Con cuánta inocencia charlan esas mujeres sin sospechar siquiera nuestra presencia! Prestad atención a esa voz tan melodiosa. Resulta tan agradable y familiar, y al mismo tiempo es tan evidente su autoridad… Presentémonos enseguida. ¿Qué daño pueden hacer la dueña del palacio y sus damas de compañía a unos marineros y guerreros como nosotros?

—Recordad —dijo Euríloco— que fue una joven doncella quien engañó a tres de nuestros compañeros en el palacio del rey de los lestrígones, el cual se zampó a uno de ellos en un abrir y cerrar de ojos.

Ninguna de estas advertencias pareció impresionar a sus amigos, que se acercaron a una puerta corredera al fondo del vestíbulo y, abriéndola de par en par, entraron en la estancia contigua. Euríloco, entretanto, se escondió detrás de una columna. Sin embargo, antes de que la puerta se cerrara, vislumbró a una mujer de gran belleza que se levantaba del telar y acudía a recibir a los pobres y curtidos viajeros con una sonrisa hospitalaria, tendiéndoles la mano en señal de bienvenida. Había otras cuatro mujeres que unieron sus manos y empezaron a bailar alegremente, mientras hacían reverencias a los desconocidos. Y eran casi tan hermosas como su señora. Sin embargo, Euríloco creyó ver que una de ellas tenía el pelo color verde mar, que el ceñido corpiño de otra semejaba el tronco de un árbol, y que las dos últimas resultaban un tanto extrañas, aunque no fuera capaz de precisar la razón en tan corto espacio de tiempo.

Euríloco, en completa soledad tras la columna del vestíbulo, esperó hasta cansarse, escuchando atentamente cualquier cosa que se oyera. Pero no volvió a saber nada de sus compañeros, si bien es cierto que llegó a sus oídos un ir y venir de pasos en otros rincones del palacio, así como ruido de vajillas de oro y plata, que le hicieron imaginar una fastuosa fiesta en la sala de los banquetes. Sin embargo, de pronto, se produjo un tremendo griterío, seguido de una repentina desbandada, como si una multitud de pequeñas pezuñas corrieran por el suelo de mármol. Entretanto, los chillidos de la dueña del palacio y de sus cuatro doncellas expresaban burla e indignación. Euríloco fue incapaz de comprender lo sucedido, a menos que una piara de cerdos hubiera irrumpido en el interior del palacio, atraída por el olor del banquete. Dirigiendo casualmente su mirada hacia la fuente, observó que no cambiaba de forma como antes; ya no parecía un hombre con una larga túnica, ni un león, ni un tigre, ni un lobo, ni un asno: tan solo un cerdo, revolcándose en la taza de mármol.

Ahora tenemos que dejar al prudente Euríloco esperando en el vestíbulo, y seguir a sus amigos hasta los lugares más secretos del palacio. Tan pronto como la hermosa dama los vio entrar, abandonó el telar, como os he contado, y se acercó sonriendo a ellos, tendiéndoles la mano. Cogió el brazo del hombre que iba en cabeza, y dio a todos la bienvenida.

—Hace mucho tiempo que os esperamos, queridos amigos —dijo—. Mis doncellas y yo os conocemos bien, aunque vosotros no parezcáis reconocernos. Mirad este tapiz y juzgad si vuestros rostros son familiares o no para nosotros.

Los viajeros examinaron la tela que la hermosa dama estaba tejiendo; y no pudieron sino maravillarse al contemplar sus figuras hábilmente representadas con hilos de distintos colores. Allí aparecían, casi como si fueran reales, todas sus aventuras más recientes. Una parte del tapiz mostraba a los hombres de Ulises en la cueva de Polifemo, donde le habían arrancado al cíclope aquel enorme ojo que tanto recordaba a la luna. Y, en otro lugar, se veía cómo desataban los sacos de cuero, dejando escapar a los vientos contrarios. También podía contemplarse su huida del gigantesco rey de los lestrígones, quien había atrapado a uno de ellos por la pierna. Finalmente, aparecían sentados en la desierta orilla de aquella isla, abatidos y hambrientos, mirando tristemente los huesos del ciervo que la noche anterior habían devorado. El tapiz aún no estaba terminado, pero sin duda, en cuanto aquella hermosa mujer volviera a sentarse en el telar, continuaría tejiendo sus andanzas.

—Ya veis —afirmó— que conozco todos vuestros infortunios; podéis tener la seguridad de que mi único deseo es que tengáis una estancia agradable en palacio. Por ello, honorables huéspedes, he dado la orden de que preparen un banquete. Aves, pescado, carne asada, deliciosos guisos bien sazonados para todos los gustos, están listos para vosotros. Si tenéis hambre, venid conmigo a la sala de los banquetes.

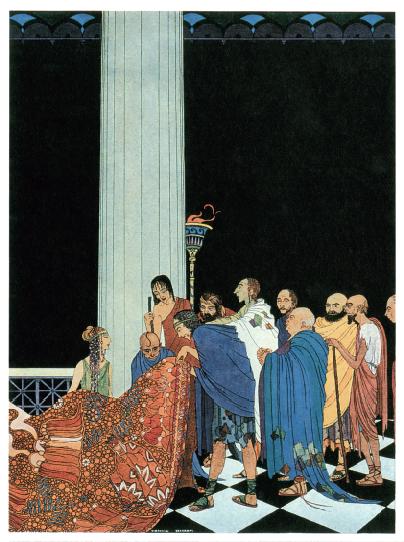

Ante esta amable invitación, los hambrientos marineros mostraron una gran alegría; y uno de ellos, hablando en nombre de todo el grupo, aseguró a su hospitalaria anfitriona que para ellos cualquier hora del día era buena para comer, siempre y cuando tuvieran un poco de carne para el puchero y un buen fuego para prepararla. Así pues, la hermosa dueña del palacio les indicó el camino; y las cuatro jóvenes doncellas (la primera con el pelo color verde mar, la segunda con un corpiño de corteza de árbol, la tercera salpicando gotas de agua con la punta de sus dedos, y la cuarta con alguna otra extraña peculiaridad que ya he olvidado) también les acompañaban, metiéndoles prisa, hasta que llegaron a un magnífico comedor. Este había sido construido en forma ovalada, y la luz entraba a raudales por una hermosa cúpula de cristal. A lo largo de la pared, pudieron contar hasta veintidós tronos con doseles carmesíes y dorados, provistos de mullidos cojines con borlas doradas. Los viajeros fueron invitados a sentarse en ellos; y allí estaban, aquellos veintidós curtidos marineros, andrajosos y harapientos, cómodamente instalados en los veintidós tronos, adornados de forma tan majestuosa que el más orgulloso de los monarcas difícilmente habría podido gozar de mayor esplendor.

Tendríais que haber visto a los invitados asentir con la cabeza, guiñar un ojo, e inclinar el cuerpo hacia el trono vecino para manifestar con roncos susurros su enorme satisfacción.

—Nuestra maravillosa anfitriona nos ha convertido a todos en reyes —dijo uno de los hombres—. ¿No llega hasta vosotros el olor del festín? Apuesto a que va a ser digno de veintidós soberanos.

—Eso espero —repuso otro—. Nos servirán suculentos solomillos, costillas de cerdo, cuartos traseros, todo ello sin demasiados condimentos. Si no fuera porque tan bondadosa señora podría ofenderse, pediría un buen trozo de tocino frito de aperitivo.

¡Menudos glotones! Ya veis que no tenían remedio. Incluso sentados en aquellos tronos reales, dignos y majestuosos, únicamente pensaban en saciar su voraz apetito, como vulgares cerdos o lobos; pues ciertamente se hallaban más cerca de estos viles animales que de unos reyes (aunque estos no siempre son tan dignos como debieran).

La hermosa señora dio dos palmadas; e inmediatamente veintidós sirvientes entraron en fila en la sala, llevando los platos más exquisitos, y aún tan humeantes que una nube de vapor empañó la cúpula de cristal. Un número igual de sirvientes trajeron grandes jarras de vino, de distinta variedad; y algunos burbujeaban cuando los servían y gorgoteaban al bajar por la garganta, mientras otros eran tan sumamente claros que dejaban ver las figuras labradas en el fondo de las copas. Mientras los criados servían a los veintidós invitados de comer y de beber, la dueña del palacio y sus cuatro damas de compañía iban de un trono a otro, animándoles a seguir hasta quedar saciados, y diciéndoles que querían recompensarles por todos los días que llevaban sin probar bocado. No obstante, en cuanto los marineros dejaban de mirarlas (lo que ocurría a menudo, pues casi siempre estaban pendientes de fuentes y vasijas), la hermosa dama y sus jóvenes doncellas se hacían a un lado y rompían a reír. E incluso los criados, mientras se arrodillaban para ofrecer los platos, sonreían con desprecio, mientras los hombres de Ulises continuaban sirviéndose los manjares.

De vez en cuando, los viajeros parecían probar algo que no acababa de gustarles.

—Este plato tiene un extraño condimento —afirmó uno—. No puedo decir que me entusiasme. Pero lo mismo da…

—Empújalo con un buen trago de este vino —sugirió el compañero que tenía al lado—. Es ideal para acompañar una comida así. Aunque también tiene un sabor peculiar. Pero cuanto más lo bebo más me gusta.

A pesar de todas sus críticas al festín, la verdad es que estuvieron comiendo durante un tiempo prodigiosamente largo; y sin duda os habría avergonzado ver cuánto vino derramaban al beber y con qué avidez engullían las viandas. Es cierto que estaban sentados en tronos dorados, pero se comportaban como cerdos en una pocilga; y, si no hubiesen perdido por completo la cabeza, se habrían dado cuenta de que aquella era la opinión tanto de la hermosa anfitriona como de sus doncellas. Todavía me sonrojo cuando pienso en las montañas de carne y budín, y en las ingentes cantidades de vino que aquellos veintidós glotones comieron y bebieron. Olvidaron sus hogares, a sus mujeres y a sus hijos, al rey Ulises y todo lo que no fuera aquel banquete, que les habría gustado que no terminara nunca. Pero llegó un momento en que no pudieron comer más, pues estaban a punto de explotar.

—¡Soy incapaz de comer ese último pedazo de tocino! —exclamó uno de ellos.

—No me cabe ni un bocado más —aseguró su vecino, exhalando un suspiro—. ¡Qué lástima! ¡Y eso que sigo teniendo tanta hambre como siempre!

Para ser breves, os diré que todos dejaron de comer y se recostaron en los respaldos de sus tronos, con un aspecto tan necio que resultaba cómico contemplarlos. Cuando la dueña del palacio observó aquella escena, empezó a reír a carcajadas. Y no solo siguieron su ejemplo las cuatro jóvenes doncellas, sino también los veintidós criados que llevaban las viandas y los veintidós coperos que servían el vino. Y, cuanto más fuerte se reían, más estúpidos e impotentes parecían los glotones viajeros. Entonces, la hermosa anfitriona se colocó en el centro de la sala, y extendiendo una varita mágica (que había llevado siempre en la mano, a pesar de que nadie lo había advertido), señaló uno a uno a todos los invitados. A pesar de la belleza de su rostro, y de la sonrisa que lo iluminaba, la dama tenía un aspecto tan malvado y tan ruin como la serpiente más espantosa que jamás hayan contemplado unos ojos humanos; y, aunque se hallaban algo adormecidos, los marineros empezaron a sospechar que habían caído en poder de una perversa hechicera.

—¡Desgraciados! —gritó—. Habéis abusado de la hospitalidad de una dama; y vuestro comportamiento en esta sala principesca ha sido el de una piara de cerdos en una pocilga. Solo la apariencia humana, de la que sois indignos, os separa de estas bestias, ¡me avergüenzo de parecerme a vosotros! Únicamente necesitaré un poco de magia para transformaros. ¡Adoptad la fisonomía de un cerdo, glotones! ¡Y marchaos al chiquero!

Mientras pronunciaba estas últimas palabras, la hechicera agitó la varita mágica, dando una fuerte patada en el suelo. Cada uno de los hombres vio con espanto cómo en los mismos tronos dorados, donde un instante antes se sentaban sus compañeros, aparecían cómodamente instalados veintiún cerdos. Pero cuando, creyendo ser todavía humanos, quisieron gritar para expresar su asombro, lo único que salió de su garganta fue un extraño gruñido, que les hizo comprender que todos habían corrido la misma suerte. Resultaba tan absurdo ver a aquellos cerdos sentados en los mullidos cojines que ellos mismos empezaron a revolcarse por el suelo, como es costumbre entre los animales de esa especie. Trataron de quejarse y de pedir clemencia, pero solo consiguieron articular los chillidos y los gruñidos más espantosos que jamás surgieron de la garganta de un cerdo. Quisieron retorcer las manos con desesperación, pero esto no hizo sino aumentar su desaliento, pues se veían a sí mismos sentados sobre sus cuartos traseros, agitando ridículamente las patas delanteras en el aire. ¡Ay! ¡Cómo les colgaban las orejas! ¡Qué ojillos enrojecidos rodeados de grasa! ¡Qué largos hocicos, en lugar de sus narices griegas!

Y, a pesar de ser unos auténticos brutos, aún podían darse cuenta de lo ocurrido, y se horrorizaban de su nuevo aspecto. Intentando lamentar aquel triste destino, lanzaban unos chillidos tan violentos y estridentes como si un carnicero les atravesara la garganta con un enorme cuchillo o, cuando menos, como si alguien tirara con fuerza de sus ridículas colitas enroscadas.

—¡A la pocilga! —gritó la hechicera, dándoles rápidos golpes con su varita—. ¡Llevaos a estas bestias de aquí y dadles algunas bellotas para comer! —ordenó a sus criados.

Abriendo de golpe la puerta de la sala, los cerdos corrieron hacia todas partes menos por donde debían ir (manifestando así su habitual perversidad), hasta que lograron conducirlos al patio trasero del palacio. Fue realmente un triste espectáculo (y espero que ninguno de vosotros sea tan cruel como para reírse de él) ver aquellas pobres criaturas olisqueando por aquí y allá, cogiendo una hoja de col o las raíces de un nabo, arrastrando el hocico por el barro. Además, en la pocilga se comportaron con mucha más indignidad que los cerdos de nacimiento; pues se mordían y gruñían unos a otros, metiendo las patas en el comedero, al tiempo que engullían con voracidad cualquier desperdicio. Y cuando no les quedó nada para comer, se amontonaron en la sucia paja, y se durmieron al instante. Si aún quedaba en ellos un resto de inteligencia humana, es muy posible que apenas les sirviera para preguntarse cuándo los iban a degollar o cuál sería la calidad de su tocino.

Entretanto, como os he contado antes, Euríloco había estado esperando y esperando y esperando en el vestíbulo, sin poder comprender lo que les había sucedido a sus amigos. Finalmente, cuando oyó el alboroto organizado por los cerdos, y vio la figura de uno de esos animales en la fuente, decidió regresar a la nave para contarle al astuto Ulises los extraños sucesos. Así pues, bajó las escaleras todo lo deprisa que pudo, y corrió hasta la costa sin detenerse siquiera un instante para recobrar el aliento.

—¿Por qué vuelves solo? —inquirió el rey Ulises en cuanto lo vio—. ¿Dónde están tus veintidós compañeros?

Al oír estas preguntas, Euríloco rompió a llorar.

—¡Ay! —sollozó—. Mucho me temo que nunca volveremos a verlos.

Entonces procedió a contar a Ulises todo cuanto sabía, y su sospecha de que la hermosa dama era una malvada hechicera, y el palacio de mármol, a pesar de su majestad, una tenebrosa cueva. Era incapaz de imaginar dónde podían estar sus compañeros, a menos que los hubieran arrojado a los cerdos para que los devoraran vivos. Tras oír su relato, los hombres que se habían quedado en la nave sintieron un gran temor. Pero Ulises no tardó ni un segundo en ceñirse la espada, colgar el arco y la aljaba en su hombro, y empuñar una lanza. Cuando los hombres vieron a su astuto jefe preparándose para la lucha, quisieron saber dónde se dirigía, al tiempo que le suplicaban que no los abandonara.

—Eres nuestro rey —gritaron—; y, además, el hombre más astuto del mundo. Solo tu sabiduría y tu valor pueden librarnos de este peligro. Si te vas al palacio encantado, sufrirás el mismo destino que nuestros pobres compañeros, y jamás podremos regresar a nuestra amada Ítaca.

—Puesto que soy el rey —contestó Ulises—, y el más sabio de todos vosotros, tengo el deber de averiguar lo que les ha sucedido a mis hombres, y si existe alguna posibilidad de rescatarlos. Esperadme aquí hasta mañana. Si no regreso, debéis izar las velas y zarpar, e intentar encontrar el camino de vuelta a nuestra patria. Me siento responsable de la suerte que corran esos pobres marineros, que siempre estuvieron a mi lado en la batalla. ¡Hemos sobrevivido juntos a tantas tempestades! ¡Prefiero morir a volver sin ellos!

De haberse atrevido, los hombres le habrían detenido a la fuerza. Pero el rey Ulises se limitó a fruncir severamente el ceño, amenazándoles con su lanza. Al verle tan decidido a partir, se sentaron en la arena, sumamente desconsolados, mientras esperaban su retorno.

Nada más alejarse unos pasos del borde del acantilado, Ulises vio el pajarillo color púrpura revoloteando hacia él.

—¡Pío, pío, pío! —repitió, como si estuviera tratando por todos los medios de detenerle.

—¿Qué quieres decirme, pajarillo? —preguntó Ulises—. Vas ataviado como un rey, de oro y púrpura, y llevas una corona dorada sobre la cabeza. ¿Acaso tienes tantas ganas de hablar conmigo porque yo también soy rey? Si conoces el lenguaje de los hombres, dime, ¿qué quieres que haga?

—¡Pío! —se limitó a responder, dolorosamente—. ¡Pío, pío, pío!

No hay duda de que su corazón albergaba una gran pena; y era realmente triste ver cómo ni siquiera tenía el consuelo de poder expresarla. Pero Ulises no disponía de tiempo para averiguar aquel misterio, de modo que aceleró su paso. Mientras caminaba por la senda del bosque, encontró a un joven de aspecto enérgico e inteligente, vestido de forma muy singular. Llevaba una capa corta y una especie de sombrero provisto de un par de alas; y su paso era tan ligero como si también tuviera alas en los pies. A fin de andar con mayor celeridad (pues siempre estaba viajando de un lugar a otro), el joven se apoyaba en un bastón alado, en el que se enroscaban y retorcían dos serpientes. Creo que ya he dicho lo suficiente para que adivinéis que se trataba de Azogue; y Ulises (que hacía mucho tiempo que lo conocía y había aprendido muchas cosas de él) lo reconoció al instante.

—¿Dónde te diriges con tanta prisa, astuto Ulises? —preguntó el mensajero de los dioses—. ¿Acaso no sabes que esta es una isla encantada? La malvada hechicera Circe, hermana del rey Eetes, habita en aquel palacio de mármol que puede vislumbrarse entre los árboles. Con sus conjuros transforma a los seres humanos en el animal, bestia salvaje o ave de corral al que más se parecen.

—Y aquel pajarillo que vino a mi encuentro al borde del acantilado —dijo Ulises— ¿fue alguna vez un ser humano?

—Sí —respondió Azogue—. En otros tiempos fue un buen rey llamado Pico, que quizá se enorgullecía demasiado de su manto color púrpura, de su corona y de la cadena de oro que rodeaba su cuello; por ello fue obligado a convertirse en un ave de llamativo plumaje. Los leones, los lobos y los tigres que correrán a tu encuentro cuando llegues al palacio, fueron hombres de gran crueldad, cuya naturaleza guardaba un enorme parecido con las bestias salvajes en las que se han visto justamente transformados.

—¿Y mis pobres compañeros? —inquirió Ulises—. ¿Ha empleado Circe sus poderes mágicos con ellos?

—Ya sabes lo glotones que eran —contestó Azogue; y no pudo evitar reírse de lo sucedido, pues era un personaje bastante travieso—. No te sorprenderá por tanto saber que los ha convertido en cerdos. Si Circe no hubiera hecho cosas mucho más terribles, apenas podríamos culparla por ello.

—¿Y hay algo que yo pueda hacer? —quiso saber Ulises.

—Necesitarás de toda tu astucia y de un poquito de la mía —dijo Azogue—; de lo contrario, es muy posible que tu real y sagaz persona acabe convertida en zorro. Pero sigue mis consejos y todo terminará bien.

Mientras hablaba, el dios pareció buscar algo; y pronto se agachó para coger del suelo una pequeña florecilla blanca como la nieve, cuya fragancia empezó a oler. Y Ulises tuvo la certeza de que había florecido justo en el instante en que Azogue la rozara con sus dedos.

—Coge esta flor, rey de Ítaca —dijo—. Protégela como a tus propios ojos, pues es extremadamente rara y valiosa, y podrías recorrer el mundo entero sin encontrar otra semejante. Consérvala siempre en la mano, y huélela con frecuencia cuando estés dentro del palacio, sobre todo si hablas con la hechicera. Recuerda que debes aspirar profundamente su fragancia si te ofrece algún manjar o te invita a beber un trago de vino en su copa. Sigue mis advertencias, y su magia no logrará convertirte en zorro.

Azogue continuó explicándole cómo debía comportarse, y le rogó que fuera prudente y valeroso. Asimismo, le aseguró que, a pesar del enorme poder de Circe, tenía muchas probabilidades de salir sano y salvo de su palacio encantado. Después de escucharle con atención, Ulises dio las gracias a su buen amigo y continuó su camino. No había dado siquiera tres pasos cuando, recordando algo que había olvidado preguntar, se dio nuevamente la vuelta. Pero no logró ver a nadie allí donde unos momentos antes estaba Azogue; pues las alas de su sombrero y de sus sandalias, con la ayuda del bastón mágico, le habían llevado muy lejos en unos instantes. Cuando Ulises llegó a la entrada del palacio, los leones y demás bestias salvajes acudieron dando saltos a su encuentro, buscando sus caricias y tratando de lamer sus pies. Él les amenazó con la enorme lanza, ordenándoles con dureza que se alejaran; pues sabía que en otros tiempos habían sido hombres ávidos de sangre y que, en el fondo de su malvado corazón, habrían preferido arrancarle todos y cada uno de sus miembros. Las bestias gruñeron con enfado, y observaron a distancia cómo subía las escaleras del palacio.

Al entrar, vio la fuente mágica en el centro del vestíbulo. El surtidor de agua había cobrado la forma del hombre de la larga túnica, y pareció darle la bienvenida con sus gestos. Asimismo, oyó el ruido de la lanzadera en el telar, la dulce melodía que entonaba la hermosa dueña del palacio, y las encantadoras voces de sus cuatro jóvenes doncellas conversando alegremente. Pero Ulises no perdió el tiempo escuchando sus carcajadas o su bella canción. Apoyó la lanza contra una de las columnas del vestíbulo y, preparando la espada para desenvainarla, abrió de par en par las puertas de la estancia contigua. En cuanto la hermosa dama vio su majestuosa figura en el umbral, abandonó el telar y se acercó a él con ambas manos extendidas, mientras una alegre sonrisa iluminaba su rostro.

—¡Bienvenido, valiente extranjero! —exclamó—. Te estábamos esperando.

La nereida del cabello verde mar le hizo una respetuosa reverencia; y lo mismo hicieron sus hermanas, la que llevaba el corpiño de corteza de roble, la que salpicaba gotas de rocío con la punta de sus dedos, y la que tenía otra singularidad que ya he olvidado. Y Circe (pues ese era el nombre de la hechicera), que creía que iba a poder engañar al astuto Ulises, se dirigió nuevamente a él con estas palabras:

—Debes saber que también he ofrecido mi hospitalidad a tus compañeros, a los que he tratado con la dignidad que merecen. Si así lo deseas, después de comer y beber algo, puedes ir con ellos a los elegantes aposentos donde descansan. ¡Mira! Mis doncellas y yo hemos bordado sus figuras en este tapiz.

Y señaló la hermosa tela que se hallaban tejiendo. Sin duda Circe y las cuatro ninfas habían trabajado con enorme diligencia desde la llegada de los marineros a palacio, pues el tapiz era mucho más rico en imágenes que cuando ellos lo habían visto. Y Ulises vio a sus veintidós amigos sentados en unos mullidos tronos con dosel, comiendo con voracidad y bebiendo grandes cantidades de vino. El trabajo de las mujeres se había detenido en esta escena, ya que la hechicera era demasiado astuta para permitir que nuestro héroe adivinara lo que sus poderes mágicos habían hecho con los glotones viajeros.

—En cuanto a ti, valiente señor —dijo Circe—, a juzgar por la nobleza de tu porte, no hay duda de que eres un rey. Dígnate seguirme y serás tratado de acuerdo a tu rango.

Ulises la siguió a la enorme sala donde sus veintidós camaradas habían celebrado el banquete que tantas desgracias les había acarreado. Pero siempre llevaba en su mano la pequeña florecilla blanca, y no dejaba de olerla con disimulo cuando la hechicera hablaba. Justo antes de cruzar el umbral, aspiró a fondo su fragancia. En lugar de los veintidós tronos que había antes colocados a lo largo de la pared, Ulises observó un único trono en el centro de la estancia. Sin duda era el asiento más suntuoso jamás conocido, de oro macizo, ricamente adornado de piedras preciosas, con un cojín que parecía haber sido confeccionado con innumerables pétalos de rosa, y un dosel brillante y luminoso; pues Circe sabía convertir la luz del sol en un deslumbrante tejido. La hechicera cogió a Ulises de la mano, invitándole a sentarse en aquel majestuoso trono, y, dando unas palmadas, llamó al mayordomo real.

—Trae la copa de los reyes —le ordenó—. Y llénala con aquel delicioso vino que tanto gustó a mi hermano, el rey Eetes, la última vez que me visitó acompañado de su hermosa hija Medea. ¡Qué niña tan bondadosa y afable! Si estuviera aquí, le encantaría verme ofrecer ese vino a mi honorable huésped.

Mientras el mayordomo real salía a buscar el vino, Ulises no despegó de la nariz la florecilla blanca.

—¿Es un vino saludable? —preguntó.

Al oír estas palabras, las cuatro doncellas no pudieron evitar sonreír con disimulo, por lo que Circe las miró airada.

—Es el vino más saludable que pueda salir de una cepa —se apresuró a contestar—; pues, en vez de ocultar la verdadera naturaleza de un hombre, como otros licores, muestra su verdadero carácter, presentándolo ante los demás tal como es.

Al mayordomo real no había nada que le agradara más que ver a la gente convertida en cerdo o en cualquier otro tipo de bestia; de modo que no tardó en regresar con la copa real llena de un líquido burbujeante, que brillaba como el oro, salpicando los bordes de resplandeciente espuma. Sin embargo, a pesar de su delicioso aspecto, aquella era la pócima más terrible que la hechicera sabía preparar. Pues, por cada gota de zumo de uva, había añadido dos gotas de la más pura maldad, que hacían mucho más delicioso el sabor del brebaje. El simple olor de las burbujas era suficiente para transformar la barba de un hombre en las cerdas de un marrano, o para que unas garras de león brotaran de sus dedos o una cola de zorro de su trasero.

—Bebe, noble huésped —le rogó Circe sonriendo y ofreciéndole la copa—. Un buen trago aliviará tus penas.

El rey Ulises cogió el hermoso cáliz con la mano derecha, mientras con la izquierda acercaba la florecilla blanca a su nariz, aspirando con tanta intensidad que los pulmones quedaron impregnados de su fragancia. Se bebió de golpe toda la copa, mirando impasible el rostro de la hechicera.

—¡Miserable! —le increpó Circe, golpeándole con su varita mágica—. ¿Cómo te atreves a conservar tu aspecto humano? Adopta la forma de la bestia que más se asemeje a ti. Si es un cerdo, corre a reunirte con tus compañeros en la pocilga; si es un león, un lobo o un tigre, ve a aullar con las bestias salvajes en la entrada del palacio; si es un zorro, demuestra tu habilidad para robar gallinas. Has bebido mi vino y no puedes continuar siendo un hombre.

Pero la florecilla blanca tenía tanto poder que, en lugar de revolcarse por el suelo convertido en cerdo, o de adoptar cualquier otra forma animal, Ulises siguió en pie más apuesto y majestuoso que nunca. Y, dando un manotazo a la copa mágica, la arrojó hasta el fondo de la sala. Entonces, desenvainó la espada, agarró a la hechicera por sus hermosos bucles, e hizo ademán de cortarle la cabeza de un solo tajo.

—Malvada Circe —gritó con una voz que producía espanto—, esta espada pondrá fin a todos tus conjuros. Estás a punto de morir, vil hechicera; y dejarás de hacer el mal, pues no permitiré que continúes tentando a los seres humanos para que caigan en sus peores vicios.

La expresión del rostro y el tono de Ulises eran tan terribles, y el filo de su espada brillaba con tanta intensidad, que Circe a punto estuvo de morir de miedo. El mayordomo real salió precipitadamente del comedor, llevándose consigo la copa dorada; y la hechicera y las cuatro jóvenes doncellas cayeron de rodillas, juntando las manos y suplicando clemencia.

—¡Perdóname! —suplicó Circe—. ¡Perdóname, astuto rey Ulises! Ahora sé que eres aquel contra el que Azogue me previno, el más prudente y sabio de los mortales. No existe ningún embrujo capaz de derrotarte. Si me perdonas la vida, me convertiré en tu esclava y serás el dueño de mi palacio.

Las cuatro ninfas, entretanto, lloriqueaban lastimosamente; la nereida de cabellos verde mar derramaba abundantes lágrimas saladas, y la ninfa del arroyo lloraba con tanta amargura que parecía a punto de desvanecerse en el aire, mientras gotas y más gotas de rocío manaban de la punta de sus dedos. Pero Ulises solo se mostró dispuesto a conceder su perdón si Circe juraba solemnemente volver a convertir en hombres a sus compañeros, así como a todas aquellas bestias o aves que él le señalara.

—Únicamente respetaré tu vida si cumples estas condiciones —aseguró.

Con aquella espada pendiendo sobre su cabeza, la hechicera habría estado dispuesta a hacer nada más que el bien toda la vida (de igual modo que hasta entonces solo había hecho nada más que el mal), por mucho que lo detestara. Así pues, se apresuró a conducir a Ulises hasta la puerta trasera, y le mostró la pocilga de palacio. Había unos cincuenta cerdos allí reunidos, en su mayoría puercos de nacimiento y educación; y os aseguro que era casi imposible discernir cuáles de ellos acababan de perder su aspecto humano. Si queremos ser sinceros, los hombres de Ulises parecían disfrutar especialmente de su nueva condición, y, obedeciendo a su verdadera naturaleza, se revolcaban en la parte más embarrada de la pocilga, y cometían más excesos que sus compañeros de la piara. Pues, cuando los hombres se convierten en bestias, el poco ingenio que les queda les vuelve diez veces más brutales.

Los marineros, sin embargo, aún no habían olvidado por completo su anterior postura erecta al caminar. Cuando Ulises se acercó a la pocilga, veintidós cerdos enormes se separaron del grupo y corrieron hacia él, armando un griterío tan terrible que se vio obligado a taparse los oídos con ambas manos. Pero los cerdos no parecían saber lo que realmente querían, si tenían hambre o estaban deprimidos por alguna otra razón. Y resultaba muy curioso observarles en medio de su desasosiego, metiendo sus narices en el barro, buscando algo que comer. La ninfa con el corpiño de corteza de árbol (la hamadríada de un roble) les arrojó un puñado de bellotas; y las veintidós bestias se abalanzaron sobre ellas, como si no hubieran siquiera probado un vaso de leche agria en doce meses.

—No hay duda de que se trata de mis hombres —dijo Ulises—. Reconozco su naturaleza. Casi no merece la pena devolverles el aspecto humano. Sin embargo, será mejor hacerlo para que su mal ejemplo no pervierta a los demás cerdos. Que recobren su forma original, dama Circe, si tienes suficiente poder para ello. Imagino que será mucho más difícil de lo que fue convertirlos en cerdos.

Circe volvió a agitar su varita, al tiempo que pronunciaba unas palabras mágicas que parecieron llamar la atención de los compañeros de Ulises, pues levantaron sus largas orejas para escucharla. Fue prodigioso observar cómo sus hocicos se acortaban, y cómo sus bocas (que posiblemente lamentaban no poder continuar engullendo a todas horas) se empequeñecían, y cómo empezaban a ponerse en pie sobre las patas traseras, y cómo se rascaban la nariz con las delanteras. Al principio, no habría sido fácil decidir si eran cerdos o eran hombres, pero, poco a poco, quienes los contemplaban llegaron a la conclusión de que parecían más bien seres humanos. Y finalmente Ulises consiguió ver a sus veintidós compañeros con el mismo aspecto que tenían al abandonar la nave.

No debéis imaginar, sin embargo, que el elemento porcino de su naturaleza desapareciera por completo; pues cuando este penetra en el carácter de una persona, es casi imposible eliminarlo. Y así lo demostró la traviesa hamadríada, que arrojó otro puñado de bellotas ante los veintidós viajeros que acababan de recuperar su aspecto humano; y estos se abalanzaron sobre ellas, y las devoraron con bestial avidez, hasta que, recordando quiénes eran, volvieron a ponerse en pie, con una expresión más necia de lo habitual en su rostro.

—¡Gracias, noble Ulises! —gritaron—. Has logrado que dejemos de ser torpes bestias y recuperemos nuestra condición humana.

—No os molestéis en darme las gracias —dijo el astuto rey—. Me temo que no he hecho gran cosa por vosotros.

Si queremos ser sinceros, tenemos que admitir que había en su tono un deje sospechoso que recordaba a un gruñido, y, durante mucho tiempo, hablaron con voz bronca y manifestaron una fuerte tendencia a chillar como cochinos.

—Dependerá de vuestro futuro comportamiento volver o no a una pocilga —añadió Ulises.

—¡Pío, pío, pío! —pudo oírse en la rama más cercana.

Era el pajarillo color púrpura, que llevaba mucho observándoles, esperando que Ulises recordara todos sus esfuerzos por apartarle del peligro. Ulises ordenó a Circe que convirtiera aquella bondadosa avecilla en rey, y le devolviera el mismo aspecto que tenía antes de sufrir tan terrible sortilegio. Nada más pronunciar las palabras mágicas, y antes de que el pájaro pudiera decir «pío», el rey Pico bajó de un salto de aquella rama, con tanta majestad como el más digno de los soberanos, ataviado con un largo manto color púrpura y unas vistosas calzas amarillas, con una cadena de oro espléndidamente labrada alrededor de su cuello, y una corona también de oro en la cabeza. Intercambió con el rey Ulises los saludos propios de su elevado rango. Y, a partir de entonces, el rey Pico dejó de enorgullecerse vanidosamente de su corona y de sus galas reales, portándose como un simple servidor de sus súbditos, a los que debía hacer mejores y más felices.

En cuanto a los leones, a los tigres y a los lobos (a pesar de que, si se lo hubiera ordenado nuestro héroe, Circe les habría devuelto su forma humana), Ulises consideró más prudente que continuaran con su feroz aspecto, pues de ese modo quedaría de manifiesto su cruel naturaleza, y no podrían engañar a nadie con sus disfraces de hombre, fingiendo sentimientos compasivos, mientras su corazón estaba tan sediento de sangre como el de las peores bestias salvajes. Así pues, los dejó aullar a gusto y nunca volvió a sentir inquietud por ellos. Y, cuando todo quedó resuelto, ordenó llamar a sus demás compañeros, a los que había dejado en la orilla del mar. En cuanto estos llegaron, con el prudente Euríloco a la cabeza, se instalaron cómodamente en el palacio de Circe, con el fin de descansar de tan largo y fatigoso viaje.