1. ESTUDIO Y ANÁLISIS

1.1. GÉNERO, RELACIONES E INFLUENCIAS

El género didáctico utilizado por Samaniego en sus Fábulas estaba bien asentado en la cultura española. El empleo de los animales como símbolo a través del cual se podía proyectar un discurso educador, prescindiendo de la imagen humana, ofrecía unas ciertas garantías de discreción en la censura de los vicios. Venía avalado, además, por ciertos usos culturales que el lector reconocía: el bestiario, el fabulario, la fisiognomía y la emblemática, elementos que se habían ido integrando en nuestras letras a partir de las experiencias clásicas antiguas. Presentaban el bestiario y la fisiognomía dos caras de la misma realidad: el primero humanizaba a los animales otorgándoles un valor simbólico; mientras que la segunda animalizaba a los humanos, estableciendo entre ellos un haz de relaciones significativas. La fisiognomía guió por igual a artistas y a literatos: Goya y Samaniego, que se conocieron cuando el fabulista residía en Madrid, ofrecen en verso o en el pincel escenas similares.

El uso de los grabados, costumbre habitual en el quehacer fabulístico desde el siglo XV, pone en relación a la fábula con la emblemática donde, desde Alciato, todavía reeditado en 1749, se hablaba de «cuerpo» o texto figurativo (grabado) y «alma» (texto escrito, idea, reflexión moral, a veces en verso). La moraleja sirve por igual para la narración del apólogo que para el texto gráfico, como se observa en esta fábula 19 del libro I:

Los dos Amigos y el Oso

A dos Amigos se aparece un Oso:

El uno, muy medroso,

en las ramas de un árbol se asegura;

el otro, abandonado a la ventura,

se finge muerto repentinamente.

El Oso se le acerca lentamente:

Mas como este animal, según se cuenta,

de cadáveres nunca se alimenta,

sin ofenderlo lo registra y toca,

huélele las narices y la boca;

no le siente el aliento,

ni el menor movimiento;

y así, se fue diciendo sin recelo:

—Éste tan muerto está como mi abuelo.

Entonces el cobarde,

de su grande amistad haciendo alarde,

del árbol se desprende muy ligero.

Corre, llega y abraza al compañero;

pondera la fortuna

de haberlo hallado sin lesión alguna,

y al fin le dice: —Sepas que he notado

que el Oso te decía algún recado.

¿Qué pudo ser?

—Direte lo que ha sido,

estas dos palabritas al oído:

Aparta tu amistad de la persona,

que si te ve en riesgo, te abandona.

Los argumentos que utiliza Samaniego en su libro gozaban de una larga tradición. Muchos de ellos provenían de los viejos repertorios de la literatura clásica: el griego Esopo los redactó en prosa y el latino Fedro lo hizo en verso. La actualización de la herencia hindú, realizada por la cultura árabe medieval española, añadió nuevos motivos a este corpus. Las letras hispánicas medievales mostraron un gran aprecio por estas historias que favorecían el adoctrinamiento e hicieron colecciones de las mismas, tanto en latín (Pero Alfonso, Juan de Capua) como en las lenguas vulgares. En castellano fructifica en libros en prosa tan interesantes como el Calila e Dimna, el Sendebar o el Libro de los gatos, aunque la obra más reconocida, ya en el siglo XIV, fue El Conde Lucanor de don Juan Manuel, completa colección de «enxiemplos» dispuesta para la formación de príncipes. El relato en verso (fábula) atrajo en menor medida la atención de los poetas, y casi queda circunscrito a algunos ejemplos aislados que incluye el Arcipreste de Hita en el Libro de Buen Amor. Los cuentos de animales, y otros relatos nacidos en el mismo contexto, configuraron a lo largo de la Edad Media un entramado de asuntos narrativos que se transmitieron pues, unas veces escritos, y otras de forma oral sometidos a las normas de la tradicionalidad.

El valor moral que se atribuía al mundo animal quedó codificado en los Bestiarios medievales como el sintético incluido en las Etimologías de San Isidoro, el de Philippe de Thaon (hacia 1121), de Richard de Fournival. Raimon Llull reflejaba en el Llibre de les bèsties, relato utópico con protagonistas animales, la realidad política, social y religiosa de la época. El Tresor del francés Brunetto Latini tuvo varias versiones al castellano. Artistas, literatos, y también los clérigos moralistas, beberán durante mucho tiempo en estas fuentes. Todavía hallamos codificaciones en época moderna como en el texto del valenciano Jerónimo Cortés Libro y tratado de los animales terrestres y volátiles (1613), que aún se reeditaba en el siglo XVIII, y del que nuestro autor tenía un ejemplar en su biblioteca. En él se hace un minucioso estudio de las cualidades morales de los animales, y se añaden «historias» sobre los mismos, incluidos episodios curiosos.

Durante los Siglos de Oro continuaron publicándose las fábulas de Esopo y Fedro por motivos escolares. Los autores castellanos no escribieron ninguna colección de fábulas en verso, aunque Sebastián Mey recogió en su Fabulario (Valencia, 1613) relatos en prosa que procedían de la tradición clásica. Con la revitalización del Humanismo en el siglo XVIII, los fabulistas de la Antigüedad fueron editados con asiduidad en versiones en latín o bilingües, pero siempre en prosa. Aparecieron varias impresiones de Esopo, destacando en particular la publicada en la imprenta de Joaquín Ibarra (Madrid, 1755), con grabados ilustrativos y en formato de bolsillo, o la de Valencia (1760), con un completo prólogo del erudito Gregorio Mayáns y Síscar. A las fábulas de Fedro se les prestó mayor interés editorial porque los textos, además de su función educativa para la juventud, fueron utilizados para el aprendizaje escolar del latín por lo que alcanzaron numerosas ediciones. Nuestro poeta conocía toda esta tradición clásica (Esopo, Fedro, Babrio), y moderna de La Fontaine, Florian y Gay, que sabe utilizar con ingenio, como se ha señalado antes, y añade al fabulario tradicional nuevos temas, que luego imitarán sus seguidores.

La escasez de fábulas escritas en verso castellano provocó que numerosos estudiosos de la teoría literaria en el siglo XVIII se olvidaran de este género poético, que las Poéticas solían incluir en el apartado de «géneros menores». El padre Calixto Hornero en sus Elementos de Retórica (1777) define la fábula como «la narración de una cosa falsa, que dentro de sí encierra alguna verdad, y sentido moral, útil para el arreglo de las costumbres». Este género poético tiene una estructura peculiar: los datos que proporciona el argumento, que con propiedad podríamos llamar fábula, cuento, anécdota, historia o ejemplo, sirven de manera simbólica para deducir una lección moral que se concreta en una enseñanza final, o a la inversa el principio ético que abre la composición se ejemplifica en una narración. Nunca debemos olvidar su carácter alegórico: el mundo que refleja se refiere de manera simbólica a los humanos, que son también los receptores de las moralidades, que un antiguo denominaba «alegoría de una verdad».

En lo que respecta a los personajes que llevan a cabo las historias existen varias posibilidades. Si se trata de acciones que protagonizan los humanos, aunque no se desarrollen de una manera real sino simbólica («se finge algún hecho o dicho por un hombre, que en realidad ni lo hizo, ni lo dijo, pero pudo ser, y suceder»), como en las parábolas de la Biblia, suelen denominarse «fábulas racionales». La segunda posibilidad, sigue recordando el teórico Hornero que tomamos de base, es aquella «en la que se introducen hablando no solamente las fieras, sino también los árboles, las plantas y otras cosas irracionales», que llama «fábula moral», a pesar de que otros prefieren denominarla esópica, no porque las fundara el fabulista griego, sino porque él se convirtió en auténtico modelo de la misma. Mientras que la «fábula mixta» es aquella en la que el hombre dialoga con los brutos, plantas o cualquier ser inanimado. En el ajustado Prólogo que añade Bernardo M. de la Calzada a su traducción de La Fontaine, se afirma que a veces «son actores las pasiones, virtudes y vicios y otras imaginarias personas de la misma naturaleza», ampliándola a personajes alegóricos en consonancia con ciertos géneros teatrales (auto, loa). La presencia de los animales (fábula animalística), siguiendo la tradición de los Bestiarios, es el modelo más frecuente.

Asoman a los apólogos bestias, vegetales o seres inanimados que hablan. Parece que este hecho no está reñido con la imaginación literaria, pero sí puso en guardia a los más rigurosos neoclásicos defensores apasionados de la verosimilitud, como ocurriera con el teatro musical o con la égloga. Ya en 1760 cree encontrar respuesta a este recelo Mayáns y Síscar, cuando, al estudiar los apólogos del fabulista griego de la citada edición, aclara: «Las fábulas de Esopo no engañan, porque su ficción carece de verosimilitud. Pero esta misma ficción es decorosa porque los animales introducidos en ella representan las inclinaciones, las virtudes y los vicios, según su naturaleza». Ésta se limita a la adecuación de los personajes con los supuestos morales que la tradición popular (y los bestiarios) les atribuyen, explicación que parece suficiente para los retóricos.

La fábula es una narración ejemplar que se concreta en una enseñanza. La narración «debe ser breve, clara, gustosa y verosímil», seguía aconsejando Hornero. La concisión es similar a la que se exige al «cuento en verso» que describen las Poéticas. Aunque la larga experiencia del cultivo de este género a lo largo de los tiempos ofrece modelos varios, lo habitual es la economía de medios al describir una sola historia presentada de manera lineal, empleando sólo los lances necesarios, acumulando acciones esquemáticas y elementales, acertando con la adjetivación conveniente, o la inclusión de «elementos de ánimo, como de alegría, enojo, miedo», e incluso parecerá verosímil «si todo responde a la naturaleza de las cosas y las personas de la fábula», como indica nuestro retórico. Suele estar animada por el diálogo entre los personajes, aunque esto se utiliza de forma muy diversa en cada fabulista. Existen numerosas variedades en lo que se refiere a la presentación de los protagonistas: dos personajes antagónicos, un personaje en dos situaciones distintas, sin olvidar que los opositores son en ocasiones seres de distinta especie o simbólicos. Suelen hacer gala de un cierto tono festivo, aire de comicidad que no está reñido con su intención educadora.

Pero lo esencial de la fábula, «el alma» como en el emblema, es la enseñanza moral: o predica unos valores éticos o censura unos vicios de cualquier índole, dándole un carácter de literatura utilitaria. Ya Fedro había indicado al frente de su colección, que vuelve a repetir como lema el propio Samaniego: «El propósito del librito es doble: por una parte, mover a la risa / y por otra, guiar con su consejo la vida del prudente». Esta moralidad puede ser implícita, si se deduce del fracaso del protagonista en la historia, o explícita cuando se señala expresamente a través de una moraleja. Como dije antes ésta se puede colocar al principio, que solía llamarse en las poéticas praefabulatio-prefabulación; o después, affabulatio-afabulación. Busca la formación de los hombres y la reforma de sus costumbres que se deduce de manera natural del cuento. La enseñanza se concreta en una frase hecha o moralidad que debe ser clara y concisa, y a la que la musicalidad del verso ayuda a conservar en la memoria. El fabulista utiliza para ello aforismos, máximas, o incluso los populares refranes que aparecían en las colecciones al uso de los moralistas, o se inventa su propia fórmula.

Los fabulistas pueden aleccionarnos a través de los personajes sobre distintas materias. Los más habituales se convierten en moralistas sobre comportamientos humanos, sociales, o éticos. Pero en otras ocasiones la fábula literaria valora asuntos de estética, hábitos de los escritores, o de temas artísticos. Con mayor precisión la fábula política orienta a los lectores sobre opciones en el campo de la militancia partidista.

1.2. EL AUTOR EN EL TEXTO

En este espacio cultural hemos de situar la creación fabulística de Samaniego. Su gran mérito fue hacer una colección de relatos en verso y en castellano, recuperando la experiencia medieval del Arcipreste de Hita, y de otros ejemplos de fábulas sueltas que quedan dispersas en misceláneas, obras teatrales, y otras fuentes literarias. El conocimiento de las Faibles choisies (1668-1679) de Jean de La Fontaine, que había acometido la misma empresa en francés y propagado el género por Europa, orientó finalmente su proyecto. Samaniego quiso ser el La Fontaine español, por eso le sentó tan mal que Tomás de Iriarte quisiera apropiarse de este puesto: sólo lo había sido en realidad del tema literario que monopoliza su colección.

Para comprender bien las fábulas es necesario valorar la vocación educativa de Samaniego. La inquietud por estos temas la había mamado de su padre cuando orientó su enseñanza con criterios de modernidad. Pero después había sido un hombre conocedor de los sistemas escolares tomando parte activa en cuantos proyectos llevó a cabo la Vascongada: fue director del Seminario Patriótico Vascongado y promotor de la Escuela para Mujeres. Los informes, la correspondencia descubren a una persona entendida en la materia educativa, lector de ensayos sobre la misma. En este contexto nacen obras de dos tipos: libros de texto para el aprendizaje escolar como la Perífrasis del Arte Poética de Horacio, y libros en los cuales deja patente su vocación de moralista laico, de educador crítico de las conciencias como se manifiesta tanto en las Fábulas como en la Medicina fantástica del espíritu.

Acercándonos ya a la colección de apólogos que comentamos, Samaniego se proyecta en el texto desde dos perspectivas: como literato y narrador que muestra un estilo personal, original, a pesar de que muchos argumentos son en exceso conocidos; y como ideólogo en el que observamos su ideario ilustrado, y su estética neoclásica. Educador, que se presenta con buen humor, ya que las historias y el lenguaje está plagado de ironías, de gracias, de curiosidades, que las hacen muy atractivas.

En ocasiones encontramos al autor en su taller de fabulista. Busca los temas en las fuentes ya sean del maestro Esopo, al que trata siempre con cariño (I, 5; III, 1; VI, 6; VIII, 6) o del latino Fedro (V, 21 y 25). Más evidente su oficio en la conclusión de «La Mona corrida» (IV, 1), de la que haremos un comentario más adelante, donde incluso aplica una moraleja a sí mismo por si se hubiera dejado llevar por la vanidad de buen escritor.

1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES (PERSONAJES, ARGUMENTO, ESTRUCTURA, TEMAS, IDEAS)

En lo que se refiere a la estructura de la fábula, Samaniego manifiesta una extremada habilidad para conducir el relato, guiado y asesorado seguramente por la respuesta que tuvieron sus primeras composiciones en los alumnos de Vergara. Las fábulas se componen de una parte narrativa, que el autor denomina en varios lugares con nombres diversos («cuento», «fábula», «cuentecillo», «historia», «patraña», «cuento moral», «chiste») y una moraleja, que llama «proverbio», «refrán», «lección», dicha a veces con persuasión y otras como confidencias («estas palabritas al oído»). Predomina el relato lineal objetivo contado en tercera persona, y animado por un ágil diálogo que le da vida y actualiza la historia ante los ojos del receptor. A partir de este esquema, amplía o reduce los elementos descriptivos, confiere al relato un cierto tono realista como si los animales fueran ciertamente personas de este mundo, busca situaciones curiosas o graciosas. «Samaniego pinta, Iriarte cuenta», afirmaba el vate Quintana para contraponer el estilo literario de ambos. La gran maestría viene casi siempre de su acierto con el lenguaje.

La amplia colección de cuentos permite a su autor hacer experimentaciones en su estructura (primera persona…). Con todo, prefiere no complicar la narración para que no plantee dificultades de comprensión a los jóvenes, por lo que suele presentar el argumento de una manera sencilla a partir de la oposición maniquea de dos personajes-caracteres (persona, animal o cosa) o de un personaje en dos situaciones distintas, de forma tal que sea fácil deducir la moralidad. Ésta se coloca en general al final y sólo en cuatro ocasiones precede al relato, mientras que en otras dos la enseñanza del principio vuelve a reiterarse de manera más esquemática en el cierre.

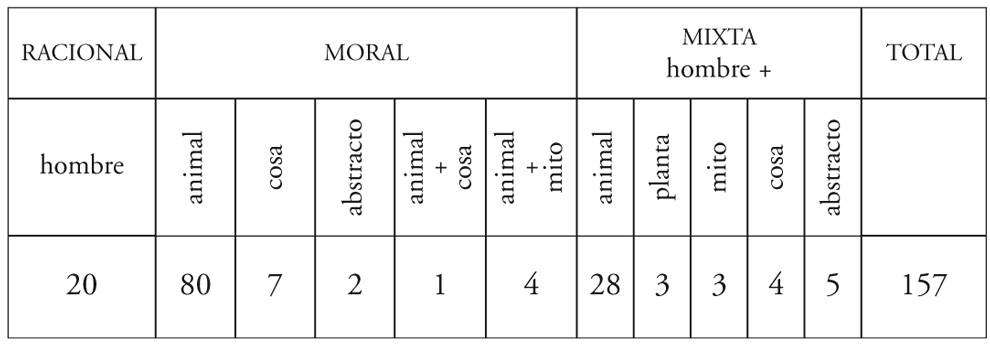

El análisis estadístico de los apólogos de Samaniego ofrece el siguiente perfil en lo que se refiere a los personajes utilizados y al tipo de fábula practicado:

PERSONAJES

No utiliza otras posibilidades de combinación ni en las morales, ni en las mixtas. Se observa un predominio de las historias de animales, ya solos, ya en convivencia con otros sujetos. La fábula racional no es muy frecuente, y otras combinaciones son auténticas rarezas. La extensión de las composiciones es variable, que limita entre los cuatro versos de «El Cuervo y la Serpiente» al centenar de «El ciudadano pastor» en el último libro donde hallamos las composiciones más largas. La medida más frecuente gira en torno a la treintena de versos. En el libro VII hallamos la fábula «Los Gatos escrupulosos», de la que Samaniego ha hecho dos versiones una larga y otra corta para mostrar en este ejercicio las posibilidades del fabulista al tratar la materia narrativa.

Como he señalado en otro lugar es de gran importancia la caracterización de los personajes, que puede ser de tres maneras: física, expresada por medio de adjetivos, y pensada para la acción; parafísica, con cualidades que derivan de la naturaleza de los seres que las protagonizan; psíquica, auténtico motor de la acción, que se expresa por medio de la adjetivación, por la acción, por perífrasis.

Las ideas de Samaniego se condensan en las moralidades en las que se vislumbra su espíritu ilustrado y su estética neoclásica. Podemos dividir las enseñanzas en tres grupos: de asunto moral, 92 fábulas; social, 58; y literarias, 7. En las primeras el moralista aconseja, casi con tono filosófico, sobre asuntos generales, que en ocasiones responden a criterios de moral natural e instintiva que exigen un espíritu vigilante ante los sucesos de la vida, donde prevalecen «virtudes» primarias como el egoísmo, la astucia, la venganza, la fuerza, alejadas de la moral cristiana, a pesar de que a lo largo del tiempo han sido los clérigos los principales valedores de las fábulas del escritor.

En otras ocasiones el autor se convierte en fino analista social que nos guía sobre asuntos en discusión entre los pensadores ilustrados. Aquí podemos incluir la crítica a la ociosidad de la nobleza, la consideración de que el trabajo no degrada al hidalgo, cualidades del «hombre de bien», la valoración de la justicia, la aptitud positiva ante el cambio, la razón como guía de la vida, nuevo sentido de la religiosidad, el espíritu utilitario de la existencia, el pastor de sensibilidad roussoniana, o las situaciones impropias del hombre de bien (envidia, adulación, falsas apariencias, modas), censura de ciertos tipos sociales (abate, petimetre). Tampoco podemos olvidar la alabanza cordial al conde de Peñaflorida como modelo de patricio y promotor de las nuevas empresas ilustradas. El libro VIII está dedicado «A Elisa», personaje desconocido, a quien dirige el poema inicial en el que contrapone las dos maneras de ser de la mujer contemporánea, la frívola reflejada en Clori, frente a Elisa «que busca el sólido bien y permanente / en la virtud y ciencia solamente». Esta misma actitud en defensa de la fémina intelectual, estudiosa, aparece en algunas otras fábulas del libro siguiente (6, 9), que nos presentan a un Samaniego paladín de la promoción de la mujer en consonancia con las propuestas educativas de la Sociedad Vascongada. Para conocer mejor el pensamiento del moralista laico es útil acudir a los textos de su Medicina fantástico del espíritu, donde se recogen ideas e inquietudes parecidas desde otras perspectivas. Sería fructífero un ejercicio de intertextualidad para comparar los valores éticos y principios sociales manejados en ambos libros, escritos por el mismo moralista.

Los asuntos literarios quedan un tanto desplazados en esta colección. En el primer tomo son menos frecuentes estos motivos como la fábula «El Ciervo y la Fuente» (I, 13), que tiene un sentido estético general. Aparecieron en el segundo tomo, después de que recibiera la inspiración de las Fábulas literarias (1782) de Iriarte, pero tampoco son abundantes. Quizá la confesión más rotunda de clasicismo son los versos dirigidos a Iriarte al comienzo del libro III. En consonancia con su estética neoclásica insiste en que el arte es imitación de la naturaleza, en que se debe evitar el «estilo fanfarrón y campanudo» (II, 15), proscribe el estilo gongorino, aconseja combinar el ingenio con el arte (IX, 14)…

1.4. FORMA Y ESTILO

Debemos recordar a quienes buscan en los apólogos de Samaniego delicadezas poéticas, que estamos ante una especie de poesía narrativa. Sólo pretendía «hacer versos fáciles hasta acomodarlos a la comprensión de los muchachos». Y se consideraba fracasado en su proyecto «si en mi colección no se halla más de la mitad de fábulas que en la claridad y la sencillez del estilo no pueda apostárselas a la prosa más trivial», sigue aclarando en el «Prólogo». Por otra parte, la narratividad exige del discurso otras características, ajenas a la pura lírica. «El útil bien es la mejor belleza», afirmaba el fabulista, en su llamada a la llaneza y claridad. Esto no es impedimento para que el poeta-narrador utilice una serie de recursos ornamentales que marcan los caracteres de su peculiar estilo. Frente a los excesos metafóricos prefiere las comparaciones ingeniosas y plásticas, que hacen referencia a las costumbres sociales, a la historia, a la cultura y, con menos frecuencia, a la mitología que planteaba problemas de comprensión a los jóvenes indoctos. Practica un voluntario prosaísmo enriquecido con expresiones ingeniosas, epítetos calificadores, adjetivos controlados, aunque en ocasiones se le escapen los tópicos de la bucólica. Da paso a palabras populares (sabandija, machucha), alejadas de cualquier cultismo, y términos modernos (petimetre, remarcable), acumula verbos, sustantivos y adjetivos para conseguir una mayor expresividad. La presencia de locuciones y nombres que vienen de la literatura española, referencias que confirman la amplia cultura lectora de su autor, muestran la voluntad decidida para nacionalizar el género.

Al comparar las fábulas de Samaniego con las de Iriarte, suele afirmarse sin demasiado fundamento que el poeta alavés es menos brillante en la versificación, quizá también porque Iriarte manifestó una clara voluntad de hacer en ellas ejercicios versificatorios, como se recuerda en la tabla final. Sin embargo, Samaniego no es mal versificador, sabe llevar bien el ritmo y la cadencia que produce la musicalidad (y también la posibilidad de memorizarlas), pero no busca entretenerse con ejercicios que le alejen de la voluntad educativa, que es el fin primordial. Practica la variedad de metros «para huir de aquel monotonismo que adormece los sentidos y se opone a la varia armonía». Utiliza preferentemente la silva que combina versos de siete y once sílabas, con rima asonante, que es una estructura muy manejable para el narrador, y de la que presenta diversas variaciones métricas. Se puede dividir en unidades menores en forma de pareados que es una de las estrofas preferidas por el autor, redondillas, cuartetos o serventesios. Con menos frecuencia hace uso de otras estrofas: la décima, la endecha, el soneto, la estrofa alirada, el pie quebrado o el romancillo.

1.5. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

Este libro encumbró definitivamente a Samaniego en el Parnaso literario, ya que acertó con un género que tuvo excelente recepción por el público hasta provocar la traducción de textos fabulísticos clásicos y extranjeros (Fedro, Esopo, La Fontaine…) o la aparición de una larga nómina de nuevos fabulistas (Iriarte, Ibáñez de la Rentería, Salas, Pisón y Vargas, del Riego…) y convertirse en fórmula de moda en la prensa de toda España.

Al componer sus fábulas, Samaniego siempre está pensando en el público destinatario, ya los jóvenes, ya los adultos. Para ellos debe adaptar su estilo, para hacerlo comunicativo, pero sobre todo para que puedan captar con garantías su mensaje. A veces deja marcas formales en los textos a la hora de escribir sus reflexiones para hacerlas más convincentes y próximas. No vamos a reiterar que se trata de un libro pensado para el público.

Con un género en apariencia humilde, el escritor vasco, a pesar de que no frecuentó demasiado los circuitos cortesanos, se ha convertido en un autor admirado y conocido, cuya fama ha pervivido a lo largo de los tiempos al ser sus Fábulas en verso castellano uno de los libros más reeditados de nuestra literatura.

2. TRABAJOS PARA LA EXPOSICIÓN ORAL Y ESCRITA

2.1. CUESTIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA OBRA

- Aspectos relacionados con la teoría de la fábula y la evolución

de este género desde la época clásica hasta el

siglo XVIII. A partir de la lectura del estudio

de páginas anteriores podrían resolverse las cuestiones:

- ¿Qué es una fábula? ¿Qué finalidad educativa conllevan estas composiciones? ¿Dónde aparece expresado este didactismo?

- ¿Qué manifestaciones culturales avalaban la utilización de animales con una finalidad educadora? ¿Qué diferencias había entre el bestiario y la fisiognomía? Cita algunos libros de animales que pudieron ser fuentes de la fábula dieciochesca.

- ¿Qué colecciones didácticas se escribieron en la España medieval? ¿Estaban redactadas en prosa o en verso?

- ¿Cuándo se empezaron a publicar en España con asiduidad las fábulas de Esopo y Fedro?

- ¿Cómo define la fábula el P. Calixto Hornero? ¿En qué consiste su carácter alegórico? ¿Qué peculiaridades tienen las fábulas racionales, morales y mixtas respectivamente? ¿Qué advertencias hacen sobre el género Bernardo M. de la Calzada y Gregorio Mayáns y Síscar?

- ¿Qué valores tiene la enseñanza moral de la fábula? ¿Dónde se coloca? ¿A qué comportamientos se refiere?

- ¿Por qué interesa el género fabulístico en el Siglo Ilustrado?

- Acontecimientos de la vida del escritor que tienen relación con la creación de sus Fábulas. Es significativo todo el proceso en el que participó para la fundación del Real Seminario Patriótico Vascongado, centro educativo para el que escribió sus composiciones. Partiendo de la información anterior deben destacarse los momentos significativos en que Samaniego dedicó su tiempo a la educación de los jóvenes.

- Cuestiones específicas relacionadas con las Fábulas que

escribió nuestro autor. Antes de entrar en un análisis detallado,

debemos tener presentes algunos elementos previos:

- ¿Qué dificultades encontró Samaniego al intentar tomar como modelos a los fabulistas clásicos Esopo y Fedro?

- ¿De cuántas composiciones constan las Fábulas de Samaniego y en cuántos libros están divididas?

- ¿Qué elementos toma Samaniego de Esopo, Fedro y La Fontaine? ¿Cuáles son los otros autores que le sirven de modelo?

- ¿Es nuestro fabulista un mero traductor? ¿Qué añade a sus fuentes?

- ¿Cuál es la estructura predominante en sus fábulas?

- Según los personajes utilizados y el tipo de fábula, ¿qué combinaciones predominan en Samaniego?

- ¿Cómo aparecen caracterizados los personajes?

- ¿Qué recursos ornamentales utiliza el fabulista?

- ¿Qué tipo de enseñanza prefiere Samaniego?

- Lectura y análisis de la composición que inicia el libro,

titulada «A los caballeros alumnos del Real Seminario Patriótico

Vascongado». Debe responderse a las siguientes preguntas:

- ¿A quiénes dirige Samaniego este poema y en qué versos se expresa?

- ¿Qué elementos cree el autor que facilitan el camino hacia la sabiduría?

- ¿Cuál es el paralelismo entre la actividad docente y las tareas del campo?

- ¿Qué personajes de la mitología aparecen en la composición y qué misión tenían?

- ¿Qué es «instruir deleitando»?

- ¿Cómo colaborarán los animales en estas historias?

- Lectura detallada de las Fábulas. Con el fin de insistir

en algunos aspectos fundamentales para su análisis, habría que

realizar los siguientes ejercicios:

- Anotar qué animales aparecen con mayor frecuencia en estas composiciones. Algunos de ellos se presentan con unos rasgos fijos, mientras que otros pueden variar su forma de ser y de comportarse. Debe indicarse cómo están caracterizados y qué rasgos ofrecen. También pueden escogerse tres fábulas en las que aparezca un mismo animal y comparar su actitud.

- Elaborar una lista de personajes presentes en las fábulas que no sean animales. Indicar cómo se describen, qué edad tienen, a qué clases sociales pertenecen… y cualquier otro aspecto que pueda considerarse relevante.

- Reconocer los personajes mitológicos que aparecen e informarse de quiénes eran y qué función tenían.

- Estudiar las moralejas: qué consejos dan, qué valores resaltan o qué vicios rechazan, qué extensión tienen, su colocación antes o después de la fábula…

- Con respecto al vocabulario utilizado, deben determinarse: diferencias entre animales en los que exista un cierto parecido (águila rampante y raposo, galgo y sabueso…); utilización de galicismos…; expresiones de las fábulas que utilizamos en la lengua común (mona «corrida», las uvas «están verdes»)…

- Analizar métricamente algunas composiciones: medida de versos, clases de estrofas, rimas…

- Diferenciar en las fábulas las partes narrativas y las partes dialogadas.

- Buscar las figuras literarias que aparezcan en algunas de las fábulas. En general, puede verse cuáles son las más abundantes (antítesis, comparaciones, anáforas…).

2.2. TEMAS PARA EXPOSICIÓN Y DEBATE

- Sobre la finalidad educativa de las fábulas, puede plantearse la cuestión de la enseñanza y del entretenimiento que supone este tipo de literatura: ¿Se puede instruir deleitando?

- Con respecto a la utilización de procedimientos literarios y del sentido figurado que tiene el lenguaje, proponemos un tema de debate: ¿Tiene algún valor la ficción para el conocimiento de la verdad?

- En relación con la imaginación que debe tener el lector para trasladar los sucesos al mundo real, debemos hacernos la reflexión: ¿Es verosímil que hablen los animales?

- Si trasladamos la posible eficacia de las fábulas a nuestra sociedad actual: ¿Qué valor tienen hoy las moralejas de las fábulas?

- Al estudiar estas composiciones desde el punto de vista literario, nos planteamos: ¿Es la fábula poesía lírica o narrativa? ¿En qué figura literaria se basa su lenguaje artístico?

- Aunque las fábulas siempre se han considerado desde el punto de vista moral: ¿Es cristiana su moralidad?

- La valoración de la naturaleza y la contraposición entre el campo y la ciudad que se da en las fábulas nos lleva a debatir: ¿Tiene alguna relación con las ideas de los ecologistas actuales?

- Al comparar las fábulas de Iriarte y las de Samaniego nos hacemos la pregunta: ¿Qué diferencias encontramos, en el contenido y en la forma, entre las fábulas de ambos escritores?

- Sobre la importancia y trascendencia de esta obra: ¿Cuáles son las opiniones más relevantes que se han dado?

2.3. MOTIVOS PARA REDACCIONES ESCRITAS

- Redactar una historia en la que se traslade a la sociedad actual la fábula de «La Cigarra y la Hormiga».

- Poner en prosa una fábula.

- La contraposición entre el campo y la ciudad, como aparece en la fábula titulada «El Ratón de la corte y el del campo».

- Desarrollar por escrito la idea presente en la moraleja «El León y la Zorra», que dice: «La prudente cautela mucho vale».

- A partir de la fábula titulada «La Zorra y la Cigüeña», explicar la idea siguiente: Los pícaros, para el autor, ¿engañan o son engañados?

- Inventar un cuento en el que el protagonista también viva de ilusiones, como la Lechera de la fábula.

- Aplicar a una situación, en sentido figurado, la frase «¡Que viene el lobo!», de la fábula «El Zagal y las Ovejas».

- Comentar la moraleja de «El parto de los montes» y relacionarla con algún acontecimiento de la sociedad en que vivimos.

- Basándose en la fábula titulada «Las Ranas pidiendo Rey», razonar sobre el valor de la libertad.

- Inventar una situación en la que al protagonista le suceda algo parecido a lo que ocurre en «La Mona corrida».

- Después de leer «La Zorra y las Uvas», reflexionar sobre las ocasiones de la vida actual en las que se puede aplicar la moraleja de esta historia.

- En la fábula «El Cuervo y el Zorro», explicar las consecuencias que tiene la vanidad del Cuervo para ambos personajes.

- Relatar algún suceso en el que los personajes se muevan por envidia, como sucede en la fábula «El Águila y la asamblea de los animales».

- Realizar una descripción de la naturaleza que aparece en las fábulas.

- Inventar una fábula, localizándola en la sociedad de hoy.

2.4. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS EN GRUPO

- Estudiar la evolución de la literatura en el siglo XVIII (novela, poesía y teatro) para situar en este contexto el género fabulístico.

- Leer en grupo algunas fábulas de Samaniego y comentar sus moralejas.

- Escenificar alguna de las fábulas.

- Relacionar el contenido de las fábulas de Samaniego con el de las de su contemporáneo Iriarte.

- Comparar algunas de las fábulas de La Fontaine con las del mismo tema que escribe Samaniego.

- Hacer un cuadro general de las estrofas que utiliza el autor.

- Buscar imágenes literarias en el Primer Libro de Fábulas.

2.5. TRABAJOS INTERDISCIPLINARES

Hacen referencia a trabajos que tienen relación con otras ciencias y saberes del mundo de la cultura. Se aconsejan los siguientes:

- En relación con la Historia: señalar los reyes que coinciden con la vida de Samaniego; investigar las reformas que se realizan en la época borbónica, cómo es la nueva organización del Estado, qué función desempeñan las Sociedades Económicas, cómo son las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el siglo XVIII, cuál es el papel de la mujer en la sociedad dieciochesca; en general, todos los aspectos relevantes de la política y sociedad de la época en que vivió Samaniego. Para ello puedes consultar los siguientes estudios: Francisco Aguilar Piñal, Introducción al siglo XVIII, Madrid, Júcar, 1991; Ricardo García Cárcel (coord.), Historia de España. Siglo XVIII: La España de los Borbones, Madrid, Cátedra, 2002.

- En relación con la Filosofía: buscar los elementos del pensamiento ilustrado que aparecen en las fábulas. Te puede servir de guía el libro: José Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento español. III. Del Barroco a la Ilustración (siglos XVII y XVIII), Madrid, Espasa Calpe, 1981.

- En relación con el Arte: seleccionar cuadros en los que aparezcan los personajes mitológicos que se nombran en las fábulas; algunas de la colecciones de fábulas fueron adornadas con grabados ilustrativos (ver la edición moderna de Jesús González de Zárate, Las fábulas de Samaniego. Sus fuentes literarias y emblemáticas, Vitoria, Ed. Ephialte-Ayuntamiento de Laguardia, 1995); Goya, amigo de Samaniego, utilizó algunas composiciones para componer algunos de sus grabados (N. Glendinning, Goya y sus críticos, Madrid, Taurus, 1983).

- En relación con la Literatura francesa (alumnos de Francés): leer y traducir al castellano alguna fábula de La Fontaine en la que se haya basado Samaniego y comparar los elementos y recursos que utilizan ambos fabulistas.

(Estos trabajos interdisciplinares pueden realizarse de forma individual o también como trabajos de grupo.)

2.6. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN INTERNET Y OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS

Para consultas bibliográficas:

- Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía fundamental de la Literatura española. Siglo XVIII, Madrid, SGEL, 1976.

- Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1993, t. VII, pp. 445-461.

- Emilio Palacios Fernández, «Bibliografía», en Félix María de Samaniego y la literatura de la Ilustración, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 203-222.

Para consultas en internet:

- Página web de la Biblioteca Nacional: http://www.bne.es

- Página web del CSIC: http://www.csic.es.

- Página web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://cervantesvirtual.com

3. COMENTARIO DE TEXTOS

LA MONA CORRIDA

Fieras, aves y peces

corren, vuelan y nadan,

porque Júpiter sumo

a general congreso a todos llama.

Con sus hijos se acercan,5

y es que un premio señala

para aquel cuya prole

en hermosura lleve la ventaja.

El alto regio trono

la multitud cercaba,10

cuando en la concurrencia

se sentía decir: —La Mona falta.

—Ya llega, dijo entonces

una habladora Urraca,

que, como centinela,15

en la alta punta de un ciprés estaba.

Entra, rompiendo filas,

con su cachorro ufana,

y ante el excelso trono

el premio pide de hermosura tanta.20

El dios Júpiter quiso,

al ver tan fea traza,

disimular la risa,

pero se le soltó la carcajada.

Armose en el concurso25

tal bulla y algazara,

que corrida la Mona,

a Tetuán se volvió desengañada.

¿Es creíble, señores,

que yo mismo pensara30

en consagrar a Apolo

mis versos, como dignos de su gracia?

Cuando, por mi fortuna,

me encontré esta mañana,

continuando mi obrilla,35

este cuento moral, esta patraña,

yo dije a mi capote:

¡Con qué chiste, qué gracia

y qué vivos colores

el jorobado Esopo me retrata!40

Mas ya mis producciones

miro con desconfianza,

porque aprendo en la Mona

cuánto el ciego amor propio nos engaña.

3.1. LOCALIZACIÓN DEL TEXTO

Hay que situar la fábula en el contexto histórico-literario del siglo XVIII. Se utiliza este tipo de composiciones por su finalidad didáctica, ya que contiene una enseñanza expresada en los versos que constituyen la moraleja.

«La Mona corrida», fábula bastante conocida del escritor alavés, inicia el Libro cuarto. En el texto, Samaniego la califica de «cuento moral», «patraña». Aunque el propio autor atribuye el origen de esta fábula a Esopo, sin embargo, también encontramos el tema en Babrio («Zeus y la Mona madre»), o en Aviano («La Mona y su Hijo»). Los relatos del autor griego aparecen mezclados con otros de distinta procedencia.

3.2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

La composición se estructura en dos apartados:

a) La narración que cuenta una historia de animales que reclaman ante Júpiter (vv. 1-28). Puede dividirse en tres partes:

- Introducción (vv. 1-8): El dios Júpiter reúne en asamblea a todos los animales, y convoca un premio para aquellos cuyos hijos tengan mayor belleza. Todos, fieras, aves y peces, acuden con su prole a la llamada.

- Desarrollo de la historia (vv. 9-24): Los animales echan de menos a la Mona, que se hace esperar. La Urraca, que vigila desde lo alto de un ciprés anuncia su llegada, acompañada de su cachorro. Pide el premio de hermosura. Elemental presencia del diálogo.

- Desenlace (vv. 25-28): Ante su fealdad, Júpiter y el resto de los animales se ríen de la Mona, sin poder evitar la carcajada. Por lo que ésta se vuelve a Tetuán (ciudad del norte de Marruecos que se tenía como típico lugar habitado por monos), su lugar de origen, desengañada.

b) La enseñanza: situada detrás y por lo tanto con valor conclusivo, es más larga que en otras ocasiones. Aparece primero una reflexión del autor (vv. 29-40), que establece un paralelismo entre la historia de la Mona y su quehacer poético. De ella se saca lo que es propiamente la moraleja (vv. 41-44), en la que Samaniego nos dice que aprende en la Mona lo que nos engaña el amor propio, por lo cual mira sus composiciones con desconfianza.

3.3. PERSONAJES

La protagonista de la historia es la Mona, animal que aquí parece importante ya que todos la echan de menos. Ciertamente aparece en numerosas fábulas del autor y forma parte de su mundo fabulístico. Se muestra engreída y orgullosa (entra rompiendo filas), está equivocada creyendo que su vástago es el más hermoso, y todos, empezando por el dios Júpiter, se ríen de ella, de su fea traza.

Hay otras fábulas de Samaniego que tienen como protagonista a la Mona, y en ellas el personaje aparece con rasgos un poco diferentes: en «El Leopardo y las Monas» (I, 12), estas últimas son ingenuas y confiadas ya que, creyendo muerto al Leopardo, saltan y se divierten encima hasta que la fiera se levanta y mata a muchas de ellas; en «La Mona y la Zorra» (V, 15), la protagonista se muestra aduladora, pedigüeña y presumida, pretendiendo hacerse una prenda de vestir con la cola de la Zorra; en la titulada «La Mona» (VII, 5), el personaje manifiesta su falta de perseverancia ante un obstáculo ya que abandona la nuez verde porque le sabe mal y se queda sin comer; en «La moda» será un Mono viajero el que aporta nuevas ideas sobre la moda, que traen como consecuencia el que caigan en las garras del Leopardo.

Como personaje secundario está la Urraca, a la que se califica de habladora, que desempeña el papel de centinela y ve llegar a la Mona cuando está en la alta punta de un ciprés.

Están presentes dos personajes mitológicos: los dioses Júpiter y Apolo. Júpiter, padre de los dioses (Júpiter sumo), es el que convoca a los animales a la asamblea para premiarles por su belleza. Es la máxima autoridad, que se ríe cuando ve a la mona, tan fea y mal arreglada, pidiendo el premio para su hijo. Su carcajada contagia a todos los demás participantes, por lo que la Mona queda corrida. Este dios está presente en bastantes fábulas de Samaniego («Júpiter y la Tortuga», «Las Ranas pidiendo rey», «El Asno y Júpiter», «El águila y la asamblea de los animales»…), casi siempre como ser superior al que todos piden algún deseo. Apolo, dios de la poesía, la música y las artes, solamente citado, es al que consagra el poeta sus versos. Se trata, pues, de una fábula mixta o esópica con animales y personajes mitológicos.

Como personaje literario se cita al fabulista Esopo, con el calificativo de jorobado. Es frecuente encontrarle citado en las composiciones del autor alavés. La vida legendaria que solía ilustrar las fábulas solía presentar a un poeta poco agraciado: «De imagen desagradable, inútil para el trabajo, tripudo, cabezón, chato, tartaja, negro, canijo, zancajoso, bracicorto, bizco, bigotudo, una ruina manifiesta», decían las biografías históricas sobre el escritor griego.

3.4. ANÁLISIS MÉTRICO

La composición está formada por once estrofas de cuatro versos, los tres primeros de 7 sílabas y el cuarto de 11 sílabas, que riman el segundo con el cuarto en asonante. La rima es la misma para todas las estrofas (a - a).

El cuarteto de endecasílabos y heptasílabos se introdujo en el siglo XVI para la adaptación de formas horacianas y fue abundante en la poesía neoclásica. Adoptó diferentes variedades, las más frecuentes con los esquemas: AbAb y aBaB. La fórmula que combina tres heptasílabos y un endecasílabo final con rima asonante en los versos pares, utilizada en el poema de Samaniego, forma las llamadas endechas reales, composiciones en las que todas las estrofas mantienen la misma asonancia.

Los encabalgamientos son muy abundantes (Fieras, aves y peces / corren, vuelan y nadan; El alto regio trono / la multitud cercaba; dijo entonces / una habladora Urraca; ante el excelso trono / el premio pide de hermosura tanta…).

3.5. ANÁLISIS DE LA FORMA

El lenguaje es sencillo, ya que los destinatarios de la obra son jóvenes que están en un proceso de formación. Deben entender, por tanto, la significación de cada una de las palabras y captar con facilidad la comprensión global del texto. Utiliza, sin embargo, el autor algunas expresiones de tipo popular, que tienen un sentido figurado: rompiendo filas (entrando con soltura y desenfado) o decir para su capote (hablar para sí mismo).

Abundan los sustantivos y adjetivos. Estos últimos nos dibujan un cuadro colorista y animado. Así, el autor califica el trono de Júpiter como alto, regio y excelso; a la Urraca la presenta como habladora y situada en la alta punta de un ciprés; la Mona llega ufana aunque los demás, especialmente Júpiter, ven su fea traza, y termine corrida y desengañada; el fabulista cree que el jorobado Esopo le retrata con vivos colores y en la moraleja aprende en la Mona lo que el ciego amor propio nos engaña.

Hay numerosos verbos de movimiento (corren, vuelan, nadan, acercan, cercaba, entran, volvió, encontré…) en la primera parte de la historia, mientras que en las reflexiones del autor las formas verbales están más relacionadas con el pensamiento (pensara, dije, miro…).

Se da una correlación entre los dos primeros versos: Fieras, aves y peces / corren, vuelan y nadan. Son dos enumeraciones en las que cada elemento del primer verso está relacionado con el correspondiente del segundo: las fieras corren, las aves vuelan y los peces nadan. Al mismo tiempo, la unión de los tres verbos, corren, vuelan, nadan sirve para potenciar la acción, para darnos esa impresión de rapidez con la que se supone que los animales acuden a la convocatoria de Júpiter.

Aparecen diversos y variados ejemplos de hipérbaton: … a general congreso a todos llama; … en hermosura lleve la ventaja; … en la alta punta de un ciprés estaba.

Hay una interrogación retórica (¿Es creíble, señores, / que yo mismo pensara / en consagrar a Apolo / mis versos, como dignos de su gracia?), en la que se incluye un vocativo (señores) y una exclamación retórica (¡Con qué chiste, qué gracia / y qué vivos colores / el jorobado Esopo me retrata!).

Se compara al propio Samaniego con la Mona, por el atrevimiento de escribir sus versos.

3.6. CONCLUSIÓN

Se trata de una fábula que responde a los esquemas habituales de Samaniego, mixta con animales y mitos, con una moraleja conclusiva. En este caso mucho más larga que las habituales, ya que el autor, que se dedica a censurar a los demás, quiere mostrar en cabeza propia que también está dispuesto a reconocer los excesos de su orgullo como fabulista.