Capítulo 24

. . . . . . . . . . . .

Un país que mira al futuro

. . . . . . . . . . . .

En este capítulo

• Valorar la transformación de España llevada a cabo por el primer gobierno socialista

• Conocer el alcance de la entrada de España en la Unión Europea

• Ver el impulso económico dado por los gobiernos del Partido Popular

• Comprobar los problemas de España en la primera gran crisis económica del siglo XXI

. . . . . . . . . . . .

Para algunos, era como invitar al demonio a casa, a un partido que acabaría con todo lo que España tenía de sagrado y tradicional. Para otros, suponía la llegada de un momento muy esperado, una posibilidad muy concreta de modernizar el país. Para los más, simple y llanamente, la confirmación de que España, por fin, era una nación democrática, en la que partidos de diferente signo podían alternarse en el poder sin que ello significara romper el Estado. La victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de octubre de 1982 culminó la transición política.

Con la vista puesta en Europa

En 1982 llegaba al poder una generación que no estaba comprometida con la herencia histórica de la guerra civil, sino que se había formado en el antifranquismo de los años setenta. Liderados por Felipe González, los socialistas ganaron los comicios con la promesa de dar al país un nivel europeo en servicios públicos y renta. Diez millones de votos les avalaban y constituían la prueba incontestable de que los progresistas habían sabido contagiar de ilusión a la sociedad con su eslogan de “cien años de honradez”.

Llevados por el pragmatismo que incluso les había hecho renunciar a la ideología marxista unos años antes, los socialistas se entregaron a la reforma de España, algo que en su lenguaje venía a decir “parecerse a Europa”. Nada de nacionalizar empresas ni andanadas republicanas como los portavoces de la derecha anunciaban en tono apocalíptico. Todo lo contrario, el nuevo presidente iba a practicar una política liberal, europeísta, financiera y modernizadora que mucha falta le hacía al país.

El gobierno toma medidas impopulares

Gobernar es muy diferente a prometer, y así el nuevo gobierno hubo de afrontar la impopularidad de una política de rigor presupuestario y reajuste económico que impuso la inmediata devaluación de la peseta y el empleo del bisturí en el sector industrial público creado por Francisco Franco. Era la “reconversión”, eufemismo que en el terreno de lo real se tradujo en el cierre de numerosas empresas, sobre todo en el ámbito de la siderurgia, la construcción naval y los electrodomésticos, aparte de las reducciones drásticas de las plantillas.

La situación heredada del viejo régimen dictatorial, con su inflación, su déficit público y su deuda exterior, hacía necesarias medidas contundentes que el primer gobierno democrático de UCD no se había atrevido a llevar a cabo. Pero aun así, no todos estaban dispuestos a aceptar una situación que comportaba la pérdida de su trabajo. Muchos fueron los que se sintieron engañados. De ahí la serie de huelgas y batallas campales entre trabajadores y antidisturbios que dieron a ese período una estampa violenta que perjudicó gravemente a los socialistas, de pronto convertidos en verdugos de sus clientelas obreras.

Soldados constitucionales

Pero, a pesar de su coste social, las

medidas de saneamiento económico costeadas por el PSOE rebajaron la

inflación, de manera que los españoles empezaron a ver Europa más

cerca. Así, y tras una larga negociación, en enero de 1986 se hizo

efectiva la entrada del país en la Comunidad Europea, el

antecedente de lo que hoy es la Unión Europea (para más información

véase el recuadro “España hace su entrada en Europa”).

Pero, a pesar de su coste social, las

medidas de saneamiento económico costeadas por el PSOE rebajaron la

inflación, de manera que los españoles empezaron a ver Europa más

cerca. Así, y tras una larga negociación, en enero de 1986 se hizo

efectiva la entrada del país en la Comunidad Europea, el

antecedente de lo que hoy es la Unión Europea (para más información

véase el recuadro “España hace su entrada en Europa”).

|

España hace su entrada en Europa |

|

El 12 de junio de 1985, en el Palacio Real de Madrid, en presencia del presidente, Felipe González y el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, se firmó el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Un momento histórico que abría la puerta, unos meses después, en enero de 1986, a la incorporación plena de España en la construcción europea. Como dijo González: |

|

“España aporta su saber de nación vieja y su entusiasmo de pueblo joven con la convicción de que un futuro de unidad es el único posible. El ideal de la construcción europea es más válido que nunca, porque nos lo imponen las exigencias del mundo de hoy, y más aún el de mañana”. |

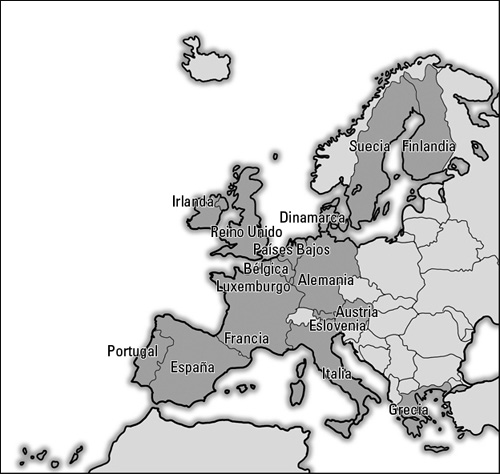

Los países miembros de la Unión Europea en 1986

Ese mismo año, Felipe González sacrificaba la ideología en los altares del pragmatismo y sustituía el eslogan “OTAN, de entrada No” por una nueva apología del amigo norteamericano. Si lo que se quería es que España tuviera proyección y presencia internacional, era esencial que estuviera no sólo en la Comunidad Europea, sino también en esa alianza militar. El líder socialista supo verlo a tiempo y, aunque la respuesta en la calle fue encendida, el referendo convocado para avalar el ingreso acabó siendo favorable al gobierno.

A golpe de papeleta, España resolvía el problema de su lugar en el mundo, pendiente desde que en 1898 perdió las últimas colonias del viejo imperio ultramarino. Pero la ratificación socialista de su presencia en la Alianza Atlántica fue positiva también por:

• Abrir a los militares españoles el horizonte de las misiones en el extranjero.

• Permitir al gobierno socialista canalizar el patriotismo del ejército en la defensa de los valores democráticos, poniéndolo al servicio de la nación.

Gracias a eso, hoy el ejército es una fuerza flexible, moderna, operativa y obediente al poder civil, en perfecta sintonía con la democracia.

|

1992, tres momentos para el recuerdo |

|

Coincidiendo con la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, en 1992 España mostró al resto del mundo de lo que era capaz. Barcelona con los Juegos Olímpicos, Sevilla con la Exposición Universal y Madrid como Capital Europea de la Cultura revelaron a ojos de fuera una nación moderna, que sabía afrontar los retos más difíciles y triunfar en ellos. Las cuantiosas inversiones realizadas, sobre todo en Barcelona y Sevilla, sirvieron para que ambas ciudades recuperaran nuevos espacios para el uso público, el mar en el caso de la primera y la isla de la Cartuja en el de la segunda, y proyectaran internacionalmente una imagen que iba mucho más allá del tópico hispano de sol y playa. |

La imagen de España

Ultimado el proceso democratizador, los gobiernos socialistas pusieron manos a la obra para transformar la imagen real de España. La inversión extranjera favorecida por la entrada en el club europeo y las altas tasas de crecimiento económico permitieron al gobierno:

• Ampliar la participación pública en la sanidad y la educación, dos bienes preferentes en las sociedades modernas.

• Extender notablemente las prestaciones sociales.

• Avanzar en la consolidación del Estado del Bienestar.

• Acortar la distancia que separaba España del resto de Europa en cuanto a infraestructuras.

• Reducir las desigualdades históricas entre las diversas regiones.

El esfuerzo nacional fue un buen punto de partida para tratar de liquidar las desigualdades entre las diversas autonomías, pero a la larga resultaría baldío por el egoísmo de los nacionalismos periféricos y la incapacidad del PSOE para articular un discurso coherente y unitario respecto de la idea de España, vista como algo con demasiadas referencias franquistas…

|

El esperpento de la corrupción |

|

Día sí y día también, la última etapa de gobierno de Felipe González estuvo marcada por la corrupción. Episodios destacados fueron el de la rocambolesca fuga del director de la Guardia Civil, Luis Roldán, y el de la detención del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Con ellos, el eslogan electoral socialista de “cien años de honradez” quedaba borrado ante el esperpento del “jefe del dinero conducido entre dos guardias y el jefe de los guardias huido con el dinero”, en frase afortunada de un dirigente del histórico partido. |

El saqueo de las arcas públicas

Los logros de diez años de mayoría absoluta durante los cuales los gobiernos socialistas encubrían una forma de gobernar que excluía, en principio, cualquier práctica de consenso, empezaron a diluirse en cuanto empezó a aflorar con fuerza todo un reguero de escándalos de corrupción. Gracias a las revelaciones de la prensa, los sufridos contribuyentes descubrieron cómo el director de la Guardia Civil y otros altos servidores del Estado habían amasado grandes fortunas en un tiempo récord.

Sin ideas y perdida la mayoría absoluta, González no consiguió sacar al país de su parálisis ni a su partido de las manos de los jueces, decididos a desentrañar la trama de corrupción que quitaba el sueño a políticos y periodistas. Los “cien años de honradez” del eslogan del PSOE desaparecieron así como por ensalmo… (para más información sobre el tema véase el recuadro “El esperpento de la corrupción”).

Los GAL, la gota que colmaba el vaso

Pero no todo se reducía al saqueo de las arcas públicas. En 1994, la opinión pública descubría que los asesinatos de militantes de ETA ocurridos en Francia y España entre 1983 y 1987 se habían fraguado en los despachos ministeriales madrileños y en las alcantarillas de los servicios de información… Era el escándalo de los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación…

Gana el centro derecha

Todos esos episodios socavaron la estima de la política entre la ciudadanía. El PSOE acabó pagándolo con su derrota en las crispadas y broncas elecciones de 1996, ganadas por el Partido Popular (PP) de José María Aznar, la antigua Alianza Popular (AP) fundada por el ministro franquista Manuel Fraga.

Caía Felipe González y entraba en escena una derecha a la que Aznar había renovado con caras jóvenes y mujeres resueltas para sintonizar con una mayoría de nuevos votantes, ajenos a las vivencias del franquismo.

|

Adiós a la peseta, hola al euro |

|

Aunque las viejas monedas nacionales todavía siguieron circulando hasta 2002, el 1 de enero de 1999, España, al igual que Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal, estrenaba nueva moneda: el euro. Era un paso más, y decisivo, en el camino para convertir la Unión Europea en una unión económica y monetaria, y hoy son ya 16 los países que integran la Eurozona. |

|

Los billetes de la nueva moneda, diseñados por el austríaco Robert Kalina, son iguales en todos los países, pero las monedas presentan una cara común, concebida por el belga Luc Luycx, y otra con motivos distintivos de cada país. En España, la efigie del rey en las de 1 y 2 euros; la de Cervantes en las de 10, 20 y 50 céntimos, y la fachada de la catedral de Santiago de Compostela en las de 1, 2 y 5 céntimos. |

Éxitos económicos y poca ideología

En contra de lo que socialistas y comunistas difundían en la campaña electoral, la victoria del PP no supuso una involución conservadora. Sin mayoría absoluta, Aznar dio muy pronto pruebas de que su política no sería una contrarreforma cultural y que, en el campo social, garantizaría el Estado del Bienestar. Más que aventuras imposibles, lo que el gobierno popular quería ofrecer era bonanza económica, paz social, poca ideología y mucha estabilidad, ésta muy necesaria después de los agitados últimos años socialistas.

España estrena nueva moneda

Cuando el PP se hizo cargo del

gobierno, la entrada en la primera fase del euro, prevista para el

1 de enero de 1999, se convirtió en toda una obsesión. El ajuste

era necesario si se deseaba que el país no perdiera de nuevo la

ocasión de subirse al tren de Europa en la estación de salida.

Cuando el PP se hizo cargo del

gobierno, la entrada en la primera fase del euro, prevista para el

1 de enero de 1999, se convirtió en toda una obsesión. El ajuste

era necesario si se deseaba que el país no perdiera de nuevo la

ocasión de subirse al tren de Europa en la estación de salida.

Pero para llegar a esa estación había antes que apretarse bien el cinturón. De ahí que Aznar firmara un acuerdo con los sindicatos en octubre de 1996 comprometiéndose a asegurar hasta el año 2000 el poder adquisitivo de las pensiones y a vigilar estrechamente las relaciones laborales. El resultado fue la entrada en el euro por la puerta grande. Tres años después, la centenaria peseta desaparecía de la vida de los españoles (para más información sobre la llegada del euro véase el recuadro “Adiós a la peseta, hola al euro”).

“España va bien”

Ésa era la coletilla que el presidente Aznar se acostumbró a repetir una y otra vez, plenamente justificada en el ámbito económico. En este sentido, a los socios europeos les sorprendió la capacidad de la economía española para crecer de forma continuada, aun en épocas en las que el ciclo negativo se enseñoreaba de Francia, Alemania e Italia, los motores de la Unión Europea. Esa pujanza certificaba el acierto de una política gubernamental basada en el equilibrio financiero del Estado.

Esa prosperidad

económica tuvo un efecto completamente nuevo en España.

Tradicionalmente tierra de emigrantes que probaban fortuna en otros

países, la vieja piel de toro se convirtió en la promesa de un

futuro mejor para miles de inmigrantes hispanoamericanos y

africanos. Y no ya como cabeza de puente hacia otros destinos

europeos más prósperos, sino como meta, como asentamiento

definitivo. Las imágenes de cientos de personas que recalan

extenuadas e incluso agonizantes en las playas de Andalucía y

Canarias pueblan los telediarios. Pero nada es capaz de detener ese

flujo de gentes empujadas por la desesperación.

Esa prosperidad

económica tuvo un efecto completamente nuevo en España.

Tradicionalmente tierra de emigrantes que probaban fortuna en otros

países, la vieja piel de toro se convirtió en la promesa de un

futuro mejor para miles de inmigrantes hispanoamericanos y

africanos. Y no ya como cabeza de puente hacia otros destinos

europeos más prósperos, sino como meta, como asentamiento

definitivo. Las imágenes de cientos de personas que recalan

extenuadas e incluso agonizantes en las playas de Andalucía y

Canarias pueblan los telediarios. Pero nada es capaz de detener ese

flujo de gentes empujadas por la desesperación.

Las ciudades cambian

La inmigración cambió el espectro humano de las grandes ciudades españolas, en las que se desarrolla un forcejeo entre lo nuevo y lo viejo, la seguridad y la delincuencia, el trabajo y el paro, el desarraigo del inmigrante y su desesperado esfuerzo por conquistar un hogar.

Los datos del padrón municipal del 2004 son elocuentes al respecto, tanto que obligaron al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a abrir un período de regularización de los extranjeros ilegales con un contrato en España: de los 41 millones de habitantes de comienzos del siglo XXI se había pasado ya a 44 millones.

La lacra que no cesa

Pero el gran problema

de España no es tanto la inmigración como el terrorismo. Uno de los

momentos más intensos de la era Aznar se produjo en 1997 cuando una

marea de seis millones de personas inundó las calles en protesta

por el secuestro y asesinato a manos de ETA del concejal del PP de

Ermua Miguel Ángel Blanco. De aquel grito ciudadano brotó la

demostración palpable de la vitalidad de la España real, que

confirmaba su compromiso con la defensa de las libertades por medio

de una explosión de civismo como no se había visto desde la

intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

Pero el gran problema

de España no es tanto la inmigración como el terrorismo. Uno de los

momentos más intensos de la era Aznar se produjo en 1997 cuando una

marea de seis millones de personas inundó las calles en protesta

por el secuestro y asesinato a manos de ETA del concejal del PP de

Ermua Miguel Ángel Blanco. De aquel grito ciudadano brotó la

demostración palpable de la vitalidad de la España real, que

confirmaba su compromiso con la defensa de las libertades por medio

de una explosión de civismo como no se había visto desde la

intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

Bajo el gobierno de los populares, la complicidad de los dos grandes partidos nacionales en materia antiterrorista demostró que era posible acabar con ETA con medidas policiales y judiciales, y que esa lucha podía llevarse a cabo sin el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV). En esa misma línea de actuación insistían la firma del Pacto Antiterrorista y la posterior aprobación de la ley de Partidos Políticos, que permitía desarticular la infraestructura política, social y económica del brazo político de ETA, Herri Batasuna, y de las diversas formaciones que con diferentes siglas se presentaban bajo la misma bandera.

|

Reacciones al mayor atentado de la historia española |

|

El 11 de marzo de 2004, un atentado islamista contra varios trenes de Madrid acabó con la vida de casi doscientas personas. Ese mismo día, el rey Juan Carlos I apareció en televisión para mostrar su apoyo a las víctimas: “Vuestro Rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación, y confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la Justicia, y cumplan en prisión todas las penas que los Tribunales les impongan. Habrán de dar cuenta de sus crímenes, de forma irremisible”, fueron sus palabras. |

|

Pero también la sociedad reaccionó rápido con manifestaciones multitudinarias. El 12 de marzo, el gobierno organizó una manifestación oficial bajo el lema “Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo” que se extendió a otras ciudades españolas. “Todos íbamos en ese tren”, “¡Al-Qaeda, no!”, “No estamos todos, faltan 200” u “Hoy también soy madrileño” fueron algunas de las consignas lanzadas, acompañadas por los gritos “¿Quién ha sido?” y “¡Queremos la verdad!” dirigidos contra los miembros del gobierno de José María Aznar, al que se le acusaba de ocultar datos. Dos días más tarde, las elecciones generales castigarían al PP y darían la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. |

Las urnas refrendan la política popular

La amplia victoria de los populares en las elecciones de marzo de 2000 significó el reconocimiento pleno de una verdad sociológica: España había consolidado una opinión moderada, nada propicia a aventuras, nostálgica de las mayorías claras pero, a la vez, poco entusiasta de la intervención del Estado. Una sociedad, en definitiva, más desconfiada que otra cosa, más acomodaticia que flexible, tradicional y a la vez permisiva, más fiada de lo instintivo que de lo racional.

Errores que cuestan el poder

Con todo a favor, Aznar se desconectó de la realidad de la calle pensando que bastaba el éxito de la gestión económica para prolongar la hegemonía de su partido más allá del año 2004. Estaba convencido de que una mayoría absoluta revestida de prosperidad social le prestaba suficiente fortaleza para no tener que rectificar ninguna de sus convicciones, defendiéndolas a viento y marea, incluso en asuntos tan importantes como la reforma del seguro del desempleo o el envío de tropas a Irak en el marco de la guerra emprendida por Estados Unidos para acabar con unas armas de destrucción masiva inexistentes.

La oposición no desaprovechó la ocasión y conquistó la calle con sus pancartas. La sociedad española vivió entonces un período de crispación, durante el cual los socialistas y los nacionalistas, con el apoyo de destacados artistas e intelectuales, acusaron al PP de poner en riesgo la mismísima democracia.

La muerte viaja en tren

El 11 de marzo de 2004,

de improviso y casi en vísperas de elecciones generales, un

atentado brutal golpeó a toda España. Ese día, en los vagones de

tren de Madrid, en la estación de Atocha, llegaban la destrucción y

la muerte. Casi doscientos cadáveres y un millar de heridos fueron

la trágica cosecha de las bombas que unos terroristas islamistas

pusieron como represalia por la participación de España en la

guerra de Irak (para más información véase el recuadro “Reacciones

al mayor atentado de la historia española”).

El 11 de marzo de 2004,

de improviso y casi en vísperas de elecciones generales, un

atentado brutal golpeó a toda España. Ese día, en los vagones de

tren de Madrid, en la estación de Atocha, llegaban la destrucción y

la muerte. Casi doscientos cadáveres y un millar de heridos fueron

la trágica cosecha de las bombas que unos terroristas islamistas

pusieron como represalia por la participación de España en la

guerra de Irak (para más información véase el recuadro “Reacciones

al mayor atentado de la historia española”).

De nada sirvieron los años de bonanza económica, ni la casi desaparición del terrorismo de ETA, ni la mejora de la imagen de España en el mundo… La conmoción suscitada, la desafortunada gestión informativa del gobierno y su incapacidad para desactivar las manifestaciones organizadas en su contra destruyeron las expectativas de triunfo del PP.

Designado a dedo por Aznar, su candidato Mariano Rajoy nada pudo hacer para impedir el triunfo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que conseguiría formar gobierno gracias al apoyo de una crecida Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de otros partidos regionalistas y de izquierda hartos de la suficiencia de los populares.

Los socialistas retornan al poder

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero heredaba un país en la cima de un ciclo económico virtuoso, convertido en modelo de crecimiento disciplinado dentro de la eurozona. ETA estaba contra las cuerdas y los españoles tenían la sensación de estar pisando fuerte en el concierto internacional, aunque fuera a base de medidas tan impopulares y seguidistas de la política de Estados Unidos como la guerra de Irak.

A todo ello, Zapatero respondió con un programa maximalista hecho a base de promesas difíciles de convertir en plan de gobierno. Desde el principio, el nuevo presidente optó por una política que en lugar de buscar el consenso para diluir incertidumbres y suspicacias, lo que hacía era solemnizar el destierro de la derecha a la soledad parlamentaria.

Sólo frente al Plan para la Convivencia del lehendakari Juan José Ibarretxe, y de manera fugaz, relampagueó una esperanza de consenso entre los dos grandes partidos nacionales. El acuerdo alcanzado en el palacio de la Moncloa para rechazar esa propuesta nacionalista de un Estado libre asociado vasco tomó forma en el Congreso de los Diputados en febrero de 2005. Lo que no ha impedido que Zapatero se haya esforzado siempre en mostrarse complaciente con los nacionalistas…

|

Promesas que pesan como una losa |

|

En noviembre de 2003, en plena campaña de las elecciones autonómicas catalanas, el líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero proclamó: “Apoyaré el Estatuto que salga del Parlament de Cataluña”. Poco tiempo después, esa promesa acabaría convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza… |

|

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) del presidente Pasqual Maragall, ERC, Iniciativa per Catalunya y CIU elaboraron un texto maximalista que, entre otras cosas, exigía un modelo de financiación que aumentaba notablemente los recursos de la Generalitat, abogaba por una relación bilateral entre Cataluña y España, y justificaba la naturaleza nacional catalana. Aunque el Congreso lo aprobó después de modificar algunos puntos, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad que se resolvió en julio de 2010 con una sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba las aspiraciones nacionalistas en lo relativo al concepto de “nación” y al modelo lingüístico educativo. La respuesta sería una gran manifestación en Barcelona convocada por todos los partidos políticos del Parlament catalán, a excepción del PP, y encabezada por el president José Montilla para protestar ante un fallo visto como un atentado contra el autogobierno. |

Borrón y cuenta nueva

En cuanto le fue posible, el gobierno del presidente Zapatero desguazó cuantos proyectos del PP habían soliviantado al PSOE o a sus socios de gobierno. Con el apoyo de ERC e Izquierda Unida, y el voto a favor de PNV, CIU y otros partidos de ámbito autonómico, la primera de las medidas tomadas por el presidente Zapatero fue el retorno de las tropas españolas destacadas en Irak. Ese regreso constituyó un duro revés para la política proestadounidense emprendida por Aznar y, aunque contó con el aplauso de la opinión pública, sentó muy mal al ejecutivo del presidente George W. Bush y al PP, que calificaron esa salida de abandono de las obligaciones internacionales de España.

Pero no fue ésa la única medida que iba contra el gobierno anterior. Otras leyes o proyectos de ley cayeron también:

• El Plan Hidrológico Nacional, que con un presupuesto billonario buscaba dar respuesta a la secular carencia de agua de las tierras levantinas a través de redes de canales y tuberías, y varios pantanos de almacenamiento y regulación que conectaban el Ebro con las cuencas fluviales de los ríos que van a dar a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

• La ley de Calidad de la Enseñanza, que pretendía mejorar la educación en toda España.

• La ley de Estabilidad Presupuestaria, que prohibía a las administraciones endeudarse.

• La reforma del Código Penal, que tipificaba como delito la convocatoria ilegal de referendos.

En lugar de utilizar estas disposiciones legislativas como punto de partida para la búsqueda de un razonable término medio entre lo aprobado por el PP y lo que anhelaba el PSOE, desde el Ejecutivo se decidió darles un fulminante punto final.

La renovación sociológica de España

Pero Zapatero no sólo anulaba leyes, sino que también las hacía, sobre todo de contenido sociológico y laicista, que levantaron una gran polvareda entre los círculos conservadores y la Iglesia:

• Reforma de la ley del Divorcio, que agiliza los trámites y favorece la custodia compartida de los hijos.

• Aprobación de los matrimonios homosexuales.

• Aprobación de la investigación con células madre.

• Ley de Educación, que deja de computar Religión en la nota media.

El revuelo causado por estas leyes quedó en nada ante el ocasionado por otras dos cuestiones:

• El diálogo con ETA: La aprobación de una moción socialista que permitía negociar con ETA si ésta dejaba las armas fue seguida por el anuncio de un alto el fuego permanente en marzo de 2006 que permitió abrir una negociación entre el gobierno y la banda terrorista muy contestado por el PP. Un atentado con coche bomba en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en diciembre de ese mismo año, que costó la vida a dos personas, acabó con ese proceso de diálogo. Desde entonces, la persecución policial y judicial contra ETA ha llevado a la cárcel a su cúpula y la ha debilitado hasta extremos nunca vistos.

• La reforma del Estatut de Catalunya, aprobada por el Parlament catalán, con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, y por las Cortes Generales, y refrendada por los ciudadanos catalanes en junio de 2006. Cuestiones como el reconocimiento que se hace en el preámbulo de que Cataluña es una nación levantaron una gran polvareda entre los defensores de este nuevo texto, los que pensaban que se quedaba corto en lo que a voluntad soberanista catalana se refería y los que se rasgaban las vestiduras profetizando que su aprobación supondría la inmediata destrucción de España…

Llega la crisis

A pesar de las

polémicas y las críticas, Zapatero ganó de nuevo las elecciones de

2008 con un programa en el que prometía proseguir la lucha contra

ETA que tan grandes frutos había dado, y poner todos los medios a

su alcance para combatir la “desaceleración económica”, el

eufemismo que el presidente empleaba para no mencionar la palabra

maldita, “crisis”. Una crisis originada en Estados Unidos y que

estaba causando ya estragos en España.

A pesar de las

polémicas y las críticas, Zapatero ganó de nuevo las elecciones de

2008 con un programa en el que prometía proseguir la lucha contra

ETA que tan grandes frutos había dado, y poner todos los medios a

su alcance para combatir la “desaceleración económica”, el

eufemismo que el presidente empleaba para no mencionar la palabra

maldita, “crisis”. Una crisis originada en Estados Unidos y que

estaba causando ya estragos en España.

La legislatura, la novena del período democrático, se ha visto dominada por esa crisis económica, que arrasó el sector inmobiliario en el que el anterior gobierno conservador había sustentado el crecimiento del país. En este período, España ha registrado la mayor subida del paro de toda la Unión Europea. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro en el primer trimestre de 2010 era del 20,05 por ciento.

El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, que ofrece medidas de apoyo a familias y empresas, de fomento del empleo, de apoyo al sistema financiero y de modernización de la economía; el Plan de Economía Sostenible, que busca impulsar la competitividad sin olvidar la sostenibilidad ambiental, y la ley de Reforma Laboral, muy contestada por los sindicatos y agentes sociales, amenazas de huelga general incluidas, han sido las respuestas del gobierno socialista a esta crisis.

España sigue adelante

A pesar de todos los problemas, la crisis o la corrupción (muy especialmente el caso Gürtel, que salpica a miembros del PP), España sigue adelante. Un buen escaparate de ello es el deporte, con éxitos como los protagonizados por las selecciones de fútbol (campeona de la Eurocopa en 2008 y del Mundial de Sudáfrica de 2010) y baloncesto (campeona del Mundial en 2006, de Europa en 2009 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2008), o por deportistas como el tenista Rafael Nadal, el corredor de Fórmula 1 Fernando Alonso, el motorista Jorge Lorenzo, el baloncestista Pau Gasol, el ciclista Alberto Contador… Gracias a sus triunfos, el nombre de España se jalea con simpatía en el mundo.

Un debate inacabado

Estos triunfos incluso hacen olvidar el debate estéril sobre la España autonómica, federal o confederal. Una disputa inútil pues de lo que se trata es de reivindicar una nación que se hace y no que se ha vivido, una nación conjugada en presente y pensada en futuro, que se levanta en nombre de la pluralidad y del espíritu de la transición democrática, de la reconciliación lograda entre los españoles y de la construcción de una nación de individuos libres, no de una suma de pueblos unánimes. Porque lo esencial, lo que define a la España plural, es que a todos nos anime el firme propósito de estar juntos en un proyecto común que nos permita superar las exigencias telúricas y reivindicar los valores fríos de la democracia.