Angkor

Tard dans la nuit, juste avant l’aube du 22 janvier, je quitte Evlyn en lui promettant de l’emmener à Rome dans quinze jours. Nous y irons, ai-je proposé, à mon retour du Cambodge, à la fin de ses représentations à Vidy et avant qu’elle ne reprenne la pièce au théâtre Hébertot, à Paris. J’ai émis l’idée vers 3 heures du matin, n’ayant aucune envie de m’endormir auprès d’elle : pour moi, c’est souvent la meilleure façon d’écourter une nuit avec une femme que de lui promettre de l’emmener bientôt en voyage ; le moment venu, je trouve toujours, si l’envie a disparu, une bonne raison pour remettre. De toute manière, dans quinze jours, je serai à Princeton pour préparer ma présentation pour la création du département d’ethnomathématique. À Princeton, pas à Rome.

Je rentre dormir à l’hôtel des Bergues, face au jet d’eau du lac. Mark avait tort : le luxe de l’établissement, standardisé, ne m’impressionne en rien, après tous les palaces que j’ai fréquentés dans mon enfance avec mon père et mon grand-père…

À mon réveil, vers 10 heures, je fais envoyer trente et une roses rouges à Yse, par le concierge de l’hôtel. Sans un mot. Devinera-t-elle ? Je sens bien que notre rencontre ne doit rien au hasard. Un coup monté. Par Mark, évidemment. Mais pourquoi s’est-il éclipsé dès qu’elle m’a approché ? Est-ce lui qui avait envie que je la rencontre ? Pourquoi m’a-t-elle dit : « J’aurai peut-être besoin de vous… quand vous serez prêt » ? Comment a-t-elle percé à jour mes troubles ? Pourquoi m’a-t-elle parlé de « prescience » ? Qu’en sait-elle ? Pourquoi m’apparaît-elle encore comme le signe avant-coureur d’une menace ? Pour la première fois depuis Tina, je me sens disposé à tomber amoureux.

Petit déjeuner dans ma chambre. Je consulte les journaux sur l’iPad.

Ce matin 22 janvier, les unes sont optimistes : le président Obama, le Premier ministre japonais et le numéro un chinois se sont longuement vus, hier, à Genève. Tout pourrait rentrer dans l’ordre. Rien de nouveau sur le front kurde, où les rebelles kurdes de Syrie n’avancent plus. Je m’inquiète justement d’une possible intervention des Russes qui pourrait faire le lien entre les deux zones de tension mais, visiblement, personne n’en souffle mot. Tant mieux.

Dans l’après-midi, retour à Paris par avion. À bord, toujours les mêmes obsessions : des massacres, des cadavres. Je ne crains pas un accident d’avion. Quelle catastrophe est devant nous ? Pourquoi songé-je à la Russie ? La pensée d’Yse ne me quitte pas. J’aimerais qu’elle soit là.

Arrivée chez moi, dans le trop vaste appartement de la rue de Tournon hérité de mon père. Encore meublé de ses fauteuils et tables Chippendale. Mon père, antiquaire, entre bien d’autres occupations, sans doute… Mort il y a vingt-trois ans dans un accident d’avion à Kazan, en Russie. Avec ses secrets. Ceux que son propre père, resté vivant deux ans de plus, muré dans son chagrin, n’a pu, ou voulu, m’aider à élucider.

Quelques heures seulement dans cet appartement. Un bain. Appel d’Evlyn. Je n’y réponds pas. Méditer. Jouir du silence, de la solitude. Avant de m’envoler, cette fois pour Bangkok. Après il y aura Princeton, puis São Paulo. Ces voyages seront les derniers. Besoin de changer de vie. Celle de professeur expatrié, allant de conférence en terrain de recherche, n’est plus pour moi. Seul Larry me manquera. Je ne tiens pas tellement, en fait, à obtenir la direction d’un département d’ethnomathématique à Princeton.

Parler à Larry. Je l’appelle par Skype. Il est midi sur la côte Est. Il répond et autorise la vidéo. Il est allongé sur son lit où s’étalent des livres et des papiers. Mal rasé, un bol de café à la main, il sourit :

– C’est bon de te voir ! Tu es à Paris ?

– Oui, comment vas-tu, Larry ?

– Pour un mourant, pas trop mal.

– Arrête ! Tu es juste fatigué. Tu devrais prendre des vacances. Pourquoi ne vas-tu pas voir tes fils ?

– C’est loin, Fiesole. Et je n’aime pas voyager seul. Et puis, depuis la mort d’Edna…

– Je viendrai avec toi. On ira quand tu veux. Je tiens absolument à goûter leur risotto. Tu m’en as assez parlé !

– D’accord. Tu me diras quand tu peux. On te revoit quand, ici ?

Son regard fuit l’écran. Il continue, essoufflé :

– N’oublie pas que dans vingt jours, le 12 février, tu passes ici ta dernière audition pour décrocher le poste. Tu as intérêt à préparer une leçon bien plus sérieuse que ton discours devant cette bande de politicards ! As-tu avancé sur les théories du temps ?

– J’ai trouvé quelques petites choses : d’après certaines mathématiques africaines, on peut s’avancer dans le temps pour le connaître et même y agir. Et, selon d’autres, on peut aussi y reculer pour le modifier.

– Modifier le passé ? ! Tiens-t’en aux faits ! Il y a vraiment des pratiques africaines là-dessus ?

Je n’ose lui avouer que, quoi qu’il arrive et quoi qu’il pense de mes recherches, je ne convoite pas vraiment le poste. Ne pas lui faire de peine.

– Écoute, je viens dans une semaine. Sitôt rentré du Cambodge, on en reparle, d’accord ?

– Ah oui, le Cambodge ! J’oubliais… Est-ce si urgent ? Où serons-nous, tous, dans huit jours ? Moi en particulier…

Il raccroche. Je garde longuement mon téléphone à la main. Peut-être parce que j’ai parlé de ses fils, je songe à mon propre fils. J’appelle Che. Il ne répond pas. Il me manque ; il est comme une fleur d’hiver, belle surprise, enfant inattendu, infiniment fragile. Avec sa sœur jumelle, She, morte mystérieusement dans son sommeil à l’âge de onze ans. Che a beaucoup souffert, comme Tina et moi, de la mort de sa sœur. Il a ensuite très mal vécu ma douleur lors du départ de sa mère ; il a été jaloux de mon chagrin et s’est insensiblement éloigné de moi. Non pour se rapprocher de sa mère, mais pour ne plus entendre parler de nous. Pour rester seul avec le manque de sa sœur. Pour croire aussi, peut-être, qu’il est possible d’aimer sans être trahi. Pour ne pas voir que celui des deux qui cesse d’aimer devient nécessairement cruel. Et que l’autre reste seul avec son chagrin imbécile. Un chagrin qu’il couve et chérit comme l’ultime trace d’un amour disparu. Un chagrin qu’il espère provisoire, tant qu’il rêve encore d’un retour de l’autre. Et qu’il protège longtemps parce qu’il le relie encore à une histoire dont il refuse d’admettre la fin.

Che m’en a plus voulu de souffrir qu’à sa mère de me faire souffrir. Il m’en a voulu de ne jamais plus lui parler de sa sœur, de garder pour moi cette affreuse douleur. Il s’est refermé et n’a recouvré un semblant d’harmonie qu’en partant l’an dernier, juste après son bac, pour l’École supérieure d’ébénisterie du Thor, près d’Avignon. Sa passion depuis que, dans son enfance, il coupait, sciait, rabotait, ponçait, limait, peignait et fabriquait des meubles pour les poupées de sa sœur.

23 janvier, 20 heures : je boucle ma valise. Cinq jours de voyage. Pour Angkor et Phnom Penh. Après, encore un agenda chargé : retour à Princeton pour préparer mon exposé du 12 février, puis conférence à São Paulo. Ne pas oublier d’annuler le week-end à Rome avec Evlyn : le 7 février, je serai déjà à Princeton.

Juste un bagage à main : je déteste avoir à attendre des valises sur un tapis roulant après l’atterrissage. D’ailleurs, mis à part la conférence à donner à l’université de Phnom Penh, aucune mondanité n’est prévue.

Yse n’a pas répondu à mon envoi de fleurs. Ni par mail ni par téléphone : les deux coordonnées que je lui ai laissées. Peut-être a-t-elle pensé qu’elles venaient de Mark ? Elle aurait eu raison : après tout, pourquoi lui aurais-je envoyé des fleurs ? Pourquoi repenser encore à elle ? Encore une prémonition ? Je joue avec l’idée que je serais capable de la forcer à m’appeler rien qu’en pensant à elle. Ne pas me laisser contaminer par mes recherches. Ce ne sont là que des pratiques de sorcellerie africaines.

On sonne à la porte. Je sursaute. Si c’était elle ? Je me précipite. La gardienne me tend un paquet enveloppé de papier noir, fermé d’un ruban noir.

Deux coffrets contenant chacun un livre en deux tomes. Deux mangas japonais traduits en français : Quartier lointain, de Jirô Taniguchi, et Les Années douces, du même, adapté d’un roman de Hiromi Kawakami.

Qui m’envoie cela ? Une carte avec juste un mot de trois lettres calligraphiées : « Yse ». C’est bien d’elle. Je reconnais sa façon si particulière de former le Y et le E. Et la même encre verte. Comment a-t-elle fait pour que ces livres me parviennent si vite depuis Genève ? Elle est venue, elle aussi ? Elle se trouve à Paris ?

Je me jette sur un canapé et feuillette les deux livres : aucun papier n’y est glissé. Je commence Les Années douces. C’est le premier manga que je lis… Le texte est écrit en français, de gauche à droite, donc ; mais les images, elles, sont rangées de droite à gauche pour conserver la mise en page originale. Je lis d’abord avec difficulté, puis avec surprise, enfin avec ravissement. Une histoire poétique, profonde :

Dans un café où elle a ses habitudes, une trentenaire fait la connaissance d’un homme solitaire, élégant, de plus de trente ans son aîné. Elle réalise qu’elle le connaît : il fut autrefois son professeur à l’université. Elle est célibataire, il est veuf. Ils se retrouvent parfois dans le même café au hasard de leurs emplois du temps ; puis ils passent de longues soirées à explorer toutes les ressources de la cuisine japonaise ; ils partent à la cueillette des champignons, achètent des poussins au marché, vont à la fête des fleurs, comptent les étoiles par une nuit d’automne. Avant qu’il ne l’emmène en voyage…

Délicate idylle où se mêlent gastronomie et goût de la nature… Pourquoi Yse a-t-elle voulu que je lise ça ? Est-ce une façon de me signifier de ne pas redouter notre différence d’âge ? Elle est d’ailleurs moindre que celle des deux héros du livre : je n’ai que vingt-deux ans de plus qu’elle. Pas trente.

J’ouvre l’autre manga, Quartier lointain. C’est l’histoire d’un homme de quarante-huit ans (exactement mon âge) qui, pris de boisson, se trompe un soir de train de banlieue en quittant son travail et retourne par hasard dans la ville de son enfance au lieu de rentrer chez lui. Il décide d’en profiter pour se rendre sur la tombe de sa mère. Là, il se retrouve brusquement, sans avoir rien oublié de ce qu’il a vécu, revenu à l’âge de treize ans, dans sa famille, dix mois avant la disparition de son propre père, parti sans explications et sans jamais plus donner de nouvelles. Revenu à l’adolescence, l’homme ne peut plus s’en extraire. Il finit par se résigner à l’idée de ne pouvoir retrouver femme et enfants. Vivant à nouveau sa jeunesse, il y découvre des détails qu’il n’avait pas perçus en la vivant la première fois. En particulier, il observe mieux son père, dont il essaie de comprendre la fuite à venir, pour l’empêcher. Jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il vient lui aussi de disparaître au même âge que son père. Parti sans doute dans une autre dimension… ?

Que veut dire Yse en m’envoyant ça ? Est-ce une référence à la prescience qu’elle me prête ? Veut-elle m’indiquer qu’il me faudrait retourner dans le passé pour comprendre mes visions ? pour maîtriser l’avenir ? Je songe à l’idée du temps qui s’écoule à l’envers comme chez Lewis Carroll… Un secret appartenant à mon père ?

Peut-on empêcher le passé d’avoir eu lieu ? Voilà en tout cas qui me donne une idée : prévoir l’avenir et modifier le passé serait une seule et même chose, puisqu’on ne peut prévoir l’avenir que si l’on y a été et que l’on en est revenu. Et que la meilleure façon d’y aller est sans doute de transiter par le passé. Quel rapport avec les fractales ? avec la vie rêvée ? Toutes ces questions qu’il me faudrait noter pour les intégrer dans mon programme de travail pour Princeton…

Trouve-t-on ces idées en certaines cultures ?

Y songer à Angkor.

En refermant Quartier lointain, je remarque sur la dernière page, juste avant l’ultime phrase du texte (« Au loin, des cigales s’étaient mises à chanter »), deux lignes manuscrites inscrites dans un nuage, couchées d’une écriture minuscule, quasi indéchiffrable, toujours de la même encre verte avec laquelle Yse m’avait indiqué son nom et ses coordonnées, au restaurant genevois.

« 77. Dans le passé comme dans l’avenir, j’aurai besoin de vous. Soyez là. »

77 ? Pourquoi 77 ? Je regarde à la page 77 des deux livres : rien de particulier. Me croit-elle capable de remonter dans son passé pour y changer quelque chose ? Absurde ! 77, est-ce l’âge que j’atteindrai ?

Je l’appelle, même si elle me l’a interdit. Pas de réponse. Où est-elle ?

À Paris ? Il est temps de partir pour l’aéroport. J’appelle encore. Elle ne répond pas. Répondra-t-elle jamais ? Elle m’a demandé de ne pas chercher à la joindre.

Arrivée à Roissy, le 22 janvier à 22 heures. Aéroport presque désert, sauf pour les vols à destination de l’Asie et de l’Afrique. Encore un message d’Evlyn : « Pense à moi si tu vois une hôtesse qui te plaît. Drague-la pour nous deux. Nous pourrions l’emmener à Rome… » Il faut vraiment que je trouve le courage d’annuler notre rendez-vous du 7 février.

Vol de la « Thaï » pour Bangkok. Première classe payée par moi, évidemment, pas par l’université. L’héritage de mon père et la boutique du quai Voltaire me le permettent. Dormir. Compter encore pour ne penser à rien… Ne plus voir… Ne plus deviner.

Arrivée à Bangkok, le 23 janvier dans l’après-midi. J’ouvre mon iPad. La crise s’aggrave brusquement entre la Chine et le Japon. Les pourparlers de Genève n’ont servi à rien. Pékin réclame le contrôle total de la mer de Chine, y compris sur les îles que les Chinois nomment Diaoyu. Le président Xi Jinping annonce la mobilisation de dix millions d’hommes. Le Premier ministre japonais déclare que son pays vient de franchir le seuil de nucléarisation, c’est-à-dire qu’il se met en situation de fabriquer en trois mois l’arme nucléaire dont le pays possède tous les ingrédients. Elle sera opérationnelle avant la fin du printemps, dit-il, si les Chinois ne renoncent pas à leurs prétentions. Les Russes prennent clairement parti pour les Chinois, tout comme les Coréens du Nord. Ceux du Sud se rallient au Japon, à l’instar des États-Unis.

La Turquie vient par ailleurs de déclarer que tout le Kurdistan, y compris celui qui se trouve englobé dans les frontières d’autres pays, fait partie de « sa zone de sécurité stratégique ». L’armée turque ne laissera donc aucune force étrangère y pénétrer, ni aucune partie du Kurdistan se proclamer indépendante ; même pas le Kurdistan irakien. C’est à l’évidence un avertissement adressé à l’Iran, qui avait l’intention de se porter au secours de la Syrie… Toujours aucune réaction russe. J’ai pourtant l’intuition que c’est de là que le pire peut advenir.

Des massacres ? Une guerre à venir ? Me retenir… Compter les gens, encore et encore.

Bref transit : je rejoins la file d’embarquement pour Siem Reap. Bousculade. Un jeune homme, juste devant moi, de dos, me fait tressaillir : grand, cheveux blond clair comme Che. Un catogan comme Che. Il porte un sac de voyage rouge aux épaules. Le même que celui qu’utilise mon fils quand il vient à Paris. Che à Bangkok ? Dans un avion en partance pour Angkor ? Impossible… Je joue des coudes ; m’approche de lui. Non, ce n’est pas lui. Ce ne pouvait être mon fils. Comment ai-je pu penser un seul instant qu’il aurait pu être là ? Non, pas ce genre de vision-là.

Si je le vois ainsi, c’est qu’il pense à moi et que mon téléphone va bientôt sonner. Che va m’appeler.

Mon téléphone ne sonne pas : je m’inquiète. Je prends conscience que cela fait une semaine que je ne lui ai pas parlé. Avant-hier après-midi, à Genève, j’étais à deux heures de lui et n’ai même pas songé à lui téléphoner. Encore moins à aller le voir. Ou à lui demander de me rejoindre…

Je l’appelle. Il ne répond pas. Quelle heure est-il en France ? 10 heures du matin, le 23 janvier. Il est sans doute en cours. Je laisse un message.

C’est décidé, dès mon retour du Cambodge, j’irai au Thor avant de filer sur Princeton. Je lui ferai la surprise de venir dîner avec lui.

Pourquoi pensé-je encore à Che ? Parce que je souhaite me protéger d’un amour avec quelqu’un d’aussi jeune que lui ?

Tout en tendant ma carte d’embarquement à une hôtesse empressée, je renouvelle l’appel. Toujours pas de réponse. Plus de répondeur… Comment me croire voyant si je ne devine rien du sort de mon fils ?

Je trouve ma place au deuxième rang, près du hublot. Je m’installe, tout en m’efforçant de ne pas regarder les autres passagers. Touristes européens, marchands thaïs. Compter les lignes du tissu qui recouvre les fauteuils. Surtout compter. Je range mes bagages et rappelle une nouvelle fois Che. Il décroche enfin.

– Allô ?

Je l’entends mal.

– Enfin ! Tu es là ! Me voici rassuré… Comment vas-tu ?

– Papa ? Pourquoi m’appelles-tu ? Tout va bien pour toi ?

Au son de sa voix, je sens que ça ne va pas du tout pour lui ; il semble au bord des larmes. Et voilà que je l’inquiète en l’appelant.

– Oui, oui, Che, tout va bien ! Je vais bien, ne t’en fais pas pour moi ! Mais toi ? J’ai eu l’intuition que…

– Arrête avec tes intuitions ! Tu sais combien ça nous faisait rire, maman, She et moi. Tu te trompes tout le temps ! Tu ne devinerais même pas qu’un lion est couché au pied de ton lit ! Tu m’appelles d’où ? J’entends du bruit autour de toi : tu es encore dans un avion ? Tu m’appelles toujours d’un avion qui va décoller…

Je sens des larmes dans sa voix, comme si j’avais interrompu une dispute en l’appelant.

– Pourquoi dis-tu ça ? Je t’appelle aussi souvent que possible. De partout… J’ai eu le sentiment… Ta voix…

– Qu’est-ce qu’elle a, ma voix ? Arrête, je t’en supplie ! Tout va très bien, je t’assure. Tu t’en vas où, cette fois ?

– Je suis au Cambodge pour des recherches et pour donner une conférence. Je reviens dans cinq jours.

– Au Cambodge ? Cinq jours…

Sa voix est comme hébétée. Je m’inquiète pour de bon.

– Qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ne m’appelles-tu pas quand tu as des soucis ? Ton école ?

Sa voix s’adoucit :

– Non, ça n’a rien à voir.

Les portes de l’avion se referment. Les hôtesses vont bientôt me demander d’éteindre mon portable.

– Alors quoi ? Tu as un problème d’argent ?

– Mais non, avec ce que vous me donnez, maman et toi, j’ai même beaucoup trop. Et ne ramène pas tout à l’argent : je t’assure que ce n’est pas là le problème.

– Donc, tu as bien un problème. C’est quoi ? Ta santé ?

J’ai toujours eu la prémonition que Che aurait des problèmes de santé, comme sa sœur, morte mystérieusement dans son sommeil.

– Mais non !

– Tes amours ?

Jusqu’ici, je n’ai jamais parlé à mon fils de ses relations sentimentales ; je ne sais même pas s’il en a. Il ne répond pas.

L’avion se met à rouler. Je me tasse au fond de mon fauteuil, masque mon téléphone de la main et chuchote :

– Quelqu’un t’a déçu ?

– Non. Enfin, oui… Mais pas seulement.

Long silence.

– Que se passe-t-il ? Ça ne va pas, je le sens !

– Il y a que je me sens seul.

– Tu n’as pas d’amis ? De petite amie ? Je vais venir te voir.

– Oui ? Viens ! Viens ! Quand ?

– Dès mon retour, dans cinq jours, d’accord ?

– …

– Che ?

– Cinq jours ? D’accord. À dans cinq jours.

Pourquoi ses mots m’inquiètent-ils davantage encore ? Pourquoi ce reproche implicite ? Ce n’est pas dans ses habitudes que de me culpabiliser.

– Je vais même essayer de rentrer plus tôt.

Une hôtesse s’approche de moi et me fait impérieusement signe de raccrocher. Comme si elle allait m’arracher mon téléphone des mains.

– Je dois m’interrompre, Che. À très vite. Et n’oublie pas que je…

Il raccroche avant même que j’aie terminé ma phrase.

Angoisse. Je pense à… Non, chasser ça de mon esprit. Il va bien. Il l’a d’ailleurs dit, je n’ai aucune intuition. Mes obsessions ne sont pas des intuitions…Ma prescience est limitée à l’intuition de futurs conflits.

Voyage d’une heure et demie, sans histoires, à peine chahuté. Survol d’Aranyaprateth, la ville frontière. Début de la descente sur Angkor. Je songe à mon père avec qui je suis déjà venu ici, il y a si longtemps.

Mon père, l’antiquaire Léon Seigner, fils du docteur Igor Sziniawsky qui avait fui, juste avant la guerre, l’Union soviétique de Staline, dont il était pourtant un proche. Devenu en 1941 Igor Seigner dans la Résistance, à Toulouse, avant de redevenir médecin, puis antiquaire quai Voltaire, bientôt expert en arts africains, ce qui lui rapporta une fortune. Il avait l’œil et écumait l’Afrique, où je le soupçonne d’avoir pillé des dizaines de villages et de musées coloniaux : totems, masques, vases, armes, boucliers, parures, outils, bijoux… De cette fortune a vécu mon père, qui travailla toute sa vie dans la boutique du quai Voltaire et rédigea le Mazenod sur l’art africain. Fortune et boutique sur lesquelles je vis encore très largement, plus de vingt ans après la mort de mes parents, puis de mon grand-père. L’Afrique : pas étonnant que j’y sois maintenant revenu, tout en croyant y avoir échappé…

Ma mère m’espérait en sauveur du monde. Mon père aurait voulu que je sois médecin, comme son propre père. Il a été déçu de me voir faire des études de mathématiques. Ma mère aurait été si fière d’apprendre mon recrutement à Princeton… J’avais vingt-cinq ans, en janvier 1992, quand elle est morte avec mon père dans un accident d’avion en Russie, où il était allé « pour comprendre notre histoire », m’avait-il expliqué avant de partir. De quelle histoire parlait-il ? Celle de sa famille ? Pourquoi y était-il allé avec maman, alors qu’ils étaient séparés depuis déjà trois ans ? Pourquoi grand-père s’était-il opposé à ce voyage, et refusa-t-il d’aller rechercher lui-même le corps de son fils en Russie ?

Aujourd’hui encore, j’évite de passer devant la boutique du quai Voltaire qui porte toujours son nom : « Seigner, antiquaire », et que gère mon cousin.

Ne pas penser. Relire mes notes pendant le vol.

J’ai rendez-vous avec les gens du Greater Angkor Project : des Australiens, des Français, des Cambodgiens. Ils étudient les réseaux hydrauliques des temples à partir de photos satellite. Ce sont leurs photos qui m’intéressent. Personne, jusqu’ici, n’a songé à les utiliser pour vérifier si l’architecture des temples pouvait obéir à la théorie des fractales. Ni si les pratiques locales, les jeux de hasard ou de calcul, pouvaient receler quelque méthode relevant de la prémonition ou de la prescience. En fait, la forme, la raison d’être de l’édification de ces temples n’ont rien à voir avec celles des villages africains. Mais on ne sait jamais : on ne voit pas ce qu’on ne veut pas voir…

Quels sites visiter ? Je lis dans mes notes :

« Au début du ixe siècle de notre ère, le roi Jayavarman II jette à Angkor les bases de l’Empire khmer, qui restera la principale puissance d’Asie du Sud-Est pendant près de cinq siècles. Son successeur, Indravarman Ier, y construit le premier “temple-montagne”, le Bakong. » Celui-là m’intéresse, j’irai le visiter. « Sa forme (en cinq niveaux concentriques hérissés de cent neuf tours) symbolise celle du séjour mythique de dieux, le mont Meru. Autour de 960, le roi Rajendravarman éleva un autre temple, le Pré Rup. » Celui-là aussi m’intéresse. « Puis ont été bâtis le Phnom Bahkeng et le Banteay Srei. Un peu plus tard, vers 1060, le roi Udayadityavarman II construisit le Baphuon. Puis, vers 1130, Suryavarman II édifia Angkor Vat. Enfin le plus grand de tous ces rois, Jayavarman VII, qui prend le pouvoir en 1181, érige l’enceinte d’Angkor Thom, le Bayon, le Ta Prohm, puis le Preah Khah. » Ceux-là aussi, je dois les examiner en détail. Si fractales il y a, ce sera là, et nulle part ailleurs. S’il y a une théorie de la divination, elle sera là aussi.

Tant de choses à voir de près : un carré de 20 kilomètres de côté abritant 200 monuments et 568 sites archéologiques ! Et je ne peux rester plus de trois jours. Après, quarante-huit heures à Phnom Penh pour parler des philosophies du temps au Cambodge, retour à Paris, puis passer au Thor avant d’aller à Princeton, puis au Brésil. Pourvu que mon dos y résiste… Pour l’instant, les élancements ne se réveillent que quand l’angoisse me reprend…

J’espère qu’il n’y aura pas trop de touristes. C’est pourtant la haute saison. Je ne voudrais pas être la proie d’une crise en plein milieu de la visite.

Dès l’atterrissage, je rappelle Che, sans me faire remarquer des hôtesses. Son téléphone est de nouveau sur répondeur. Je renouvelle l’appel. En vain. J’écarte les pensées qui m’assaillent. Pourquoi me croire doté de pouvoirs singuliers ? Ces horribles visions que, depuis plus de vingt ans, je dois chasser de mon esprit ne sont pas des prémonitions, juste des phobies.

Yse… Pourquoi m’en a-t-elle parlé ? A-t-elle deviné ? Non, personne ne peut deviner. Croit-elle vraiment que je puisse connaître l’avenir ?

À la sortie de la douane, un chauffeur, dont l’uniforme blanc porte, en français, la mention « Grand Hôtel d’Angkor », agite une pancarte à mon nom. Il me conduit vers une vieille Rolls blanche arborant un écusson sur sa portière. Nous partons vers l’hôtel où je suis descendu, enfant, avec mon père et ma mère.

La route est méconnaissable : de part et d’autre, des gratte-ciel, des palaces, des magasins chics. Et aussi toujours les mêmes petites échoppes de souvenirs pour touristes. L’avenue principale porte toujours le nom de Charles de Gaulle. L’hôtel, lui, n’a pas changé : même façade claire, même escalier de marbre blanc, même vaste hall ouvrant sur la piscine au centre de la cour. Même accueil obséquieux. Mêmes meubles coloniaux entre les mêmes murs jaunes. Même restaurant à l’ancienne. Seule différence : la gestion de l’établissement est maintenant confiée à un groupe singapourien, le Raffles. On me conduit à une suite donnant sur la piscine. Le sommeil vient vite, heureusement.

*

Le lendemain 24 janvier vers 11 heures du matin, brusque réveil. Pas le temps de prendre un petit déjeuner. Très tard ici, trop tôt en France. J’appelle malgré tout Che. Il ne décroche toujours pas. Cette fois, son répondeur se déclenche. Sa messagerie est pleine. Impossible de laisser un message. Je lui envoie un SMS doublé d’un mail : « Rappelle-moi. »

Je consulte avec appréhension les sites internet, craignant d’y découvrir que la guerre a éclaté entre la Chine et le Japon. Rien encore. Pourtant, tout y conduit. Comme menace l’embrasement entre la Turquie, l’Iran, l’Irak, la Syrie et leurs alliés autour du contentieux kurde…

Vers midi, je retrouve les trois envoyés de l’Angkor Project : deux jeunes Français à lunettes et une ravissante Cambodgienne, qu’on prendrait, à son allure, pour une hôtesse de bar plutôt que pour une spécialiste de l’art khmer. Tous trois sont diplômés d’archéologie à Paris. Avec eux, je fais un premier tour des parcs : depuis ma dernière visite, beaucoup plus de ruines sont envahies par les lianes.

Rien de convaincant dans le premier site visité, le plus célèbre : Angkor Vat. Ni dans le Bayon, temple en latérite rose où sont sculptés quelque deux cents visages géants aux sourires énigmatiques, ainsi que de fabuleux bas-reliefs sur plus d’un kilomètre, représentant plus de onze mille personnages. On peut évidemment relever des fractales dans les arbres et les plantes qui envahissent les lieux, mais pas dans les temples eux-mêmes… Encore moins quoi que ce soit qui pourrait renvoyer à une théorie divinatoire. Voyage inutile ?

Puis le Bakong, le site le plus ancien. De grossiers échafaudages percent la brique des édifices latéraux dédiés aux planètes. Rien qui puisse ressembler à une fractale. Pas plus dans le Baphuon et le Ta Keo. Ni dans le merveilleux complexe monastique de Ta Prohm.

Au Phnom Bahkeng, pyramide voisine d’Angkor Vat, et au Phrasât Thom, autre pyramide de sept degrés, toujours rien. Je commence à désespérer. Les deux Français traînent les pieds. La jeune Cambodgienne, visiblement compétente, semble prendre plaisir à échanger avec moi. Nous parlons mathématiques. Je résiste à l’idée de la draguer. Je repars après-demain : pour une nuit ? Pourquoi pas ?

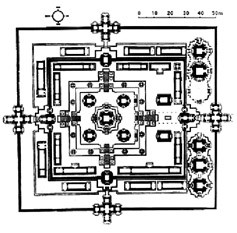

En fin d’après-midi, épuisé, on arrive au Pré Rup, le temple de Rajendravarman II, bijou en brique et latérite ocre datant de 961. Son nom signifie « aux formes multiples ». Un des deux archéologues français qui m’escortent m’explique que c’est un bel exemple de restauration réussie. « Par des Italiens », commente la jolie Cambodgienne en souriant. Je n’y discerne rien de particulier. À première vue, juste un carré de 120 mètres de côté. En fait, bien plus complexe. Il semble qu’on puisse y déceler comme un motif répétitif. Il me faut l’étudier de plus près… J’en dessine le plan à partir des photos aériennes que me tend la jeune Cambodgienne :

Ce plan n’a rien d’innocent. Je suis persuadé qu’il contient un message, un code. Mais lequel ? Rien de fractal… En relevant la tête de mon tracé, je réalise qu’il y a maintenant affluence de touristes autour de moi. Japonais ou Coréens. Compter… ? Fuir !

La nuit tombe vite. Retour à l’hôtel. J’hésite à inviter la Cambodgienne à prendre un verre, quand je crois comprendre qu’elle vit avec un des deux Français. Le plus fade et insignifiant des deux. Elle me quitte en m’adressant un « À demain » très appuyé.

Je souris. On verra demain à quoi s’en tenir. Pour l’heure, je vais travailler sur ce plan dans ma chambre.

Room-service. Je me souviens d’un dîner pris ici avec mon père, dans une suite comme celle-ci. Je le sens, là, près de moi. Que penserait-il de moi ? Je dois cesser de me comparer à lui. Que serais-je sans ce qu’il m’a laissé ? Sans son mystère, et celui de mon grand-père… J’avais tant espéré qu’ils me raconteraient l’un et l’autre les pages ignorées de leur passé. Qu’est-ce que mon père était allé chercher en Russie ? Je ne le saurai jamais…

Quelle heure est-il ? Minuit ici, 24 janvier ; 18 heures au Thor. Che doit répondre, maintenant ! Je l’appelle. Toujours sur répondeur.

Je me mets au travail, découpe le plan de toutes les façons possibles. Rien.

Qu’est-ce que je fais là ? Quelle présomption de croire que j’y trouverai quelque chose ; que l’architecture d’Angkor pourrait se conformer à ma théorie ! Quelle vaniteuse naïveté ! À quoi sert finalement cette recherche, sinon à nourrir mon narcissisme et à fasciner les gogos en leur faisant croire que tout, même l’avenir, s’explique et se contrôle par des lois mathématiques ? Vais-je, comme tant d’autres chercheurs avant moi, devoir admettre, à la fin de ma vie, que je l’ai perdue en la jouant à pile ou face sur une mauvaise intuition ?

Je déchire le plan et mes notes. Rentrer ? Rentrer au plus vite ! Impossible avant cette conférence à donner à Phnom Penh dans trois jours. Je n’aurais jamais dû accepter. J’enrage. Annuler ? Comment ? Impensable. Toute ma vie, j’ai raccourci mes voyages… Mais là, je ne vois pas comment y parvenir.

Appeler Evlyn ? Au moins me ferait-elle sûrement rire. Yse ? Pourquoi la relancer ? J’ai trop souvent décidé de tomber amoureux d’une femme pour m’aider à en quitter une autre… Et puis elle m’a dit de ne pas l’appeler…

Je lui envoie néanmoins un bref message : « Je pense à vous. » Ridicule… Je m’endors.

*

En me réveillant, le lendemain 25 janvier, vers 11 heures (6 heures du matin à Paris), je rallume mon portable. Dix-huit mails. Trois textos d’Evlyn qui me rappelle ma promesse de l’emmener à Rome dans quinze jours. Annuler. Elle ne me manque pas. Nous avons du plaisir ensemble, sommes heureux dans l’instant, mais, sitôt éloigné d’elle, elle n’occupe aucun espace, aucun instant de ma mémoire. Son monde est le théâtre, en français. Le mien, ce sont les mathématiques, en anglais. Autant la quitter tant que je pressens que la rupture ne me coûtera aucun chagrin.

Pas de message de Che. Je le rappelle. Toujours rien. Il doit encore dormir.

Une demande de lien sur WhatsApp d’un numéro inconnu. Je n’utilise ce réseau qu’avec Che. Aurait-il changé de numéro ? J’accepte. Un message s’allume aussitôt sur l’icône verte : « Je n’aime pas les roses. Surtout rouges. Revenez vite. Vous ne trouverez rien d’essentiel là où vous êtes. Le moment approche où j’aurai besoin de vous. »

Yse, que je faisais tout pour oublier ! Comment sait-elle ce que je cherche ici ? A-t-elle deviné ? Étrange, comme ce message me fait plaisir. L’appeler ? J’hésite. Elle m’a interdit de le faire. Pourquoi me semble-t-il aussi émaner d’elle comme une menace ? Pourquoi ai-je l’impression qu’elle n’a fait que me mentir ? En quoi aurait-elle besoin de moi ?

Je traîne en peignoir dans ma chambre. Toujours aussi difficile de me lever, le matin, en Asie. Je regarde les nouvelles : un attentat, à Londres, revendiqué par des Kurdes, a gravement endommagé une tour dans la City. Chute des marchés. Les troupes turques ont pénétré dans le Kurdistan syrien, avec l’appui des troupes du Kurdistan irakien. Les Russes déclarent que leurs intérêts vitaux sont engagés dans les deux conflits qui menacent. Les Américains en font autant.

Che toujours sur répondeur.

Vers midi, un serveur frappe et apporte mon petit déjeuner. À la différence d’hier matin, j’ai pensé à demander le seul quotidien en anglais du pays, l’Angkor Times. J’aime lire les journaux locaux quand je peux les comprendre. Ils en disent bien plus long sur un pays que maints rapports savants. Je commence toujours par les annonces nécrologiques, qui enseignent beaucoup sur le rapport à la mort, donc à la vie, propre à chaque culture.

Ici, le journal publie de grandes photos des disparus, accompagnées d’un court texte. Électrochoc : mes obsessions étalées sur le papier, exactement ce qui occupe mes visions : les cadavres de mes interlocuteurs et de tous ceux qui sont dans la même salle que moi. Je tourne vite les pages, examine ensuite les publicités qui dévoilent à la fois les désirs, les besoins, les standards du luxe et du beau. Ils sont ici encore assez éloignés des nôtres, même si le modèle occidental s’installe de plus en plus : mobylettes, téléviseurs, climatiseurs, machines à laver, téléphones portables, ordinateurs…

J’aime aussi observer dans la presse locale la hiérarchie donnée aux informations, encore si différente de celle qui a cours en Occident. Ce matin, malgré l’attentat perpétré à Londres, la guerre amorcée au Kurdistan et l’extrême tension en mer de Chine, c’est la transformation du riz brut, le paddy, en riz consommable qui fait le gros titre de l’Angkor Times. J’apprends ainsi que le Cambodge exporte dans les pays voisins (Vietnam et Thaïlande) du riz brut et en importe du riz transformé. Cette situation fait la fortune de dizaines d’intermédiaires et la misère de millions de consommateurs obligés d’acheter au prix fort leur nourriture de base. Les deux grands voisins se disputent ainsi sur tous les plans la maîtrise du Cambodge.

Tournant encore les pages du journal, tout en me servant une quatrième tasse de thé, je tombe en bas de page 5 sur un article que j’ai failli ne pas remarquer :

« Le docteur Tristan Seigner, professeur de mathématiques à Princeton, de passage au Cambodge, a annulé au dernier moment la conférence qu’il devait donner après-demain 27 janvier 2015 à Phnom Penh. À la veille de son retour inopiné à Paris, il nous a accordé une interview exclusive sur sa découverte : l’architecture d’Angkor aurait, selon lui, été conçue mathématiquement. »

Incrédule, je repose ma tasse en la renversant et je relis ces lignes. Pas possible ! Il s’agit bel et bien d’une interview de moi. Mais que je n’ai pas donnée. Ou plutôt que je n’ai pas encore donnée, car j’ai bien rendez-vous à Phnom Penh avec le journaliste qui a signé cette interview. Je la lis. Il ne s’agit pas de la reprise d’un entretien paru ailleurs, mais bien du compte rendu d’une conversation que j’aurais eue avec ce journaliste, au téléphone, et au cours de laquelle j’aurais exposé les raisons de ma venue à Angkor, ce que j’y aurais découvert : la nature fractale des plans du temple de Pré Rup, et mes intuitions sur le code divinatoire qui pourrait y être caché. Des hypothèses dont je n’ai parlé à personne, pas même aux archéologues qui m’accompagnaient ! Au-dessous de l’interview, une photo du temple de Pré Rup.

Et cette histoire d’annulation ?

Je suis en train de rêver, ou plutôt de cauchemarder. Il m’est certes déjà arrivé souvent, trop souvent, d’avoir des visions. Mais pas de découvrir dans un journal une page de mon avenir !

Réagir. Je me précipite dans la salle de bain, me débarrasse du peignoir, me rue sous la douche. Elle est brûlante : je ne rêve pas.

Je sors de la cabine de douche et reprends le journal. Pas de doute : l’interview est bien là. Le quotidien est bien daté d’aujourd’hui, 25 janvier 2015. Quelqu’un m’aurait fait un canular en se faisant passer pour moi ? Qui ?

En relisant l’interview, autre chose m’étonne : les questions sont très sophistiquées. Rien qui ressemble à celles que pourrait poser un journaliste généraliste couvrant la conférence d’un étranger de passage pour le compte d’un journal local. Rien qui corresponde au reste du contenu comme au style du journal.

Qui ? L’archéologue cambodgienne ? Je ne lui ai rien dit de ces intuitions, et elle ignorait que je devais accorder cette interview. Personne n’était au courant, hormis le professeur Lao Pam Bang qui m’a invité dans son université et a organisé la rencontre avec le journaliste. Qui a eu le front d’annuler la conférence en se faisant passer pour moi ?

En y regardant de plus près, je remarque, sous la photo du temple de Pré Rup, quelques lignes que je n’avais pas encore déchiffrées :

« Le professeur Seigner a annulé la conférence qu’il devait donner à l’université de Phnom Penh devant tout le corps enseignant du département de mathématiques, du département d’archéologie et du département d’ethnologie. Un dîner devait suivre avec le ministre de l’Enseignement supérieur et son épouse. Le professeur Seigner a dû annuler cette conférence en raison de l’état de santé de son fils, hospitalisé à Lyon, en France. »

C’est à devenir fou. Seraient-ce mes obsessions qui dérapent et me font délirer ? À moins que mes visions ne soient plus seulement…

Je suis terrifié. Je croyais avoir maîtrisé mon… Jusqu’où cela peut-il encore aller ?

Je rappelle Che. Toujours pas de réponse.

J’appelle l’université de Phnom Penh et demande à parler au professeur Bang. Une assistante me répond qu’il est à l’étranger depuis dix jours et ne reviendra que demain pour accueillir un visiteur étranger.

Je rappelle mon fils. Il ne répond toujours pas. En France, il est maintenant 8 heures du matin, le 25 janvier. Ne pas en rester là. En avoir le cœur net. Je trouve sur Google le numéro de l’École supérieure d’ébénisterie au Thor. Je demande le directeur. Personne ne va sans doute décrocher à cette heure un dimanche… Une secrétaire répond :

– Monsieur Seigner ? Vous faites bien d’appeler. Nous cherchions à vous joindre. Ne quittez surtout pas.

Une musique d’attente, sirupeuse, à mettre les nerfs à vif. Ils cherchent à me joindre depuis hier soir ? Pourquoi ? Qu’est-il arrivé ? Che a eu un accident ! L’article disait donc vrai ? Pas mon fils, après ma fille ! Je hurle :

– Allô ! Allô ! Répondez !

La musique s’interrompt. Une voix d’homme parle vite, sans me laisser placer un mot, comme pour se débarrasser d’une corvée :

– Monsieur Seigner ? Je suis monsieur Carlotta, Antoine Carlotta, le directeur de l’École supérieure d’ébénisterie. J’aurais préféré faire votre connaissance en d’autres circonstances. Nous aurions d’ailleurs dû nous rencontrer quand votre fils a été admis chez nous, mais vous n’aviez malheureusement pas pu venir au rendez-vous.

– Oui, oui. Dites ! Que se passe-t-il ?

– Votre fils a été hospitalisé ce matin…

– Hospitalisé ? Que s’est-il passé ? Où est-il ?

– À Lyon, à l’hôpital Édouard-Herriot.

Che est hospitalisé à Lyon depuis ce matin ? Comme le dit un article rédigé hier au Cambodge… ? Absurde.

J’essaie de garder mon calme :

– Il souffre de quoi ?

– Rien de grave. Il est au service des urgences. On a averti sa mère, madame… Tina Qureishi, ex-Seigner. C’est bien le nom de sa mère, n’est-ce pas ? Elle est en route pour l’hôpital…

– Mais qu’est-il arrivé à mon fils ?

– Rien de très sérieux, je vous rassure, monsieur Seigner. Et notre école n’y est pour rien ! Enfin… ce serait bien si vous pouviez venir le voir au plus tôt.