Tre antiche, utili

teorie sul fallimento

1

Occupare una posizione umile nella gerarchia sociale di solito è tutt’altro che piacevole dal punto di vista materiale, ma non è sempre altrettanto penoso sotto il profilo psicologico. L’impatto della povertà sulla nostra autostima dipende in gran parte dal modo con cui la comunità considera e spiega la povertà.

Se è innegabile che, nell’arco di due millenni, l’Occidente abbia compiuto notevoli progressi materiali, nell’era moderna è sempre più difficile spiegare perché qualcuno è povero e qual è il suo valore per la società senza usare espressioni severe e punitive o senza essere imbarazzati. Ciò ha portato a formulare una quarta ipotesi sull’ansia legata a una sfavorevole posizione sociale.

2

Più o meno dal 30 d.C., da quando, cioè, Gesù iniziò la sua predicazione, fino alla seconda metà del ventesimo secolo, i ceti meno abbienti delle società occidentali sono stati posti di fronte a tre possibili teorie concernenti il loro ruolo; teorie che, oltre a essere credibili, a quanto pare, hanno avuto effetti profondamente consolatori e rasserenanti.

TEORIA

N. 1

I poveri non sono responsabili della loro condizione

e sono la classe sociale più utile

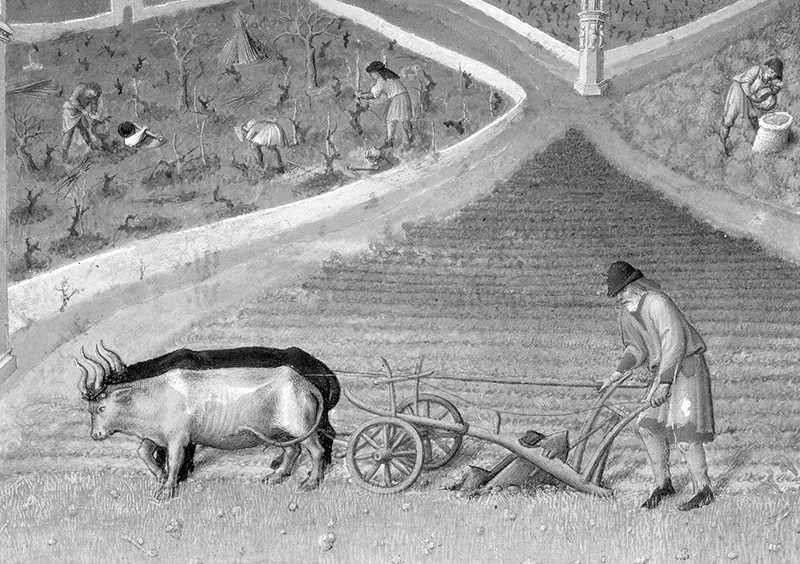

Sarebbe bizzarro chiedere a un uomo del Medioevo o dell’età premoderna il perché delle distinzioni fra i ricchi e i poveri, fra i contadini e i nobili, dato che questa divisione era considerata volontà divina.

Eppure, al di là di questa rigida struttura tripartita – contadini, clero e nobiltà – c’era la radicata convinzione dell’interdipendenza dei vari ordini sociali e dunque del ruolo delle classi più povere. I contadini non erano meno indispensabili e, quindi, non meno degni dei nobili o dei sacerdoti. La loro vita era probabilmente (e irrimediabilmente) dura, ma senza di loro, gli altri due ordini sarebbero andati in rovina. Può sembrare indelicato da parte di Giovanni di Salisbury paragonare i poveri ai piedi e i ricchi alla testa, ma questa metafora che può sembrarci offensiva aveva il pregio di ricordare ai ricchi di trattare i più umili con rispetto se volevano sopravvivere, proprio come dovevano curare i propri piedi se volevano continuare a camminare.

A tale atteggiamento di condiscendenza si accompagnava il paternalismo: se i poveri erano come i bambini, allora era compito dei ricchi comportarsi da amorevoli genitori. L’arte e la letteratura medievali elogiavano, di conseguenza, con indulgente degnazione il ceto contadino e non mancavano di ricordare che anche Gesù era stato falegname.

Nel suo Colloquy (ca. 1015) Aelfric, abate di Eynsham, sostiene che i membri di gran lunga più importanti della società sono gli aratori perché, se si poteva vivere senza i nobili e senza i religiosi, nessuno sarebbe stato in grado di sopravvivere senza cibo e quindi senza chi lavorasse la terra. Nel 1036 il vescovo Gérard di Cambrai tenne un sermone in cui spiegava che, malgrado fosse faticoso e monotono, il lavoro dei contadini rendeva possibile tutte le altre occupazioni intellettualmente più elevate. Perciò le persone buone dovevano rispettare gli aratori. Hans Rosenplüt di Norimberga fu uno dei tanti poeti che si sentì in dovere di elogiare il «nobile aratore» nei suoi versi. In Der Bauern Lob (ca. 1450) egli osserva che, tra tutte le creature di Dio, nessuna è stata esaltata quanto il contadino:

Spesso il lavoro è duro per lui quando

impugna l’aratro

con cui sfama il mondo intero;

signori, cittadini e artigiani.

Ma se non ci fossero i contadini,

la nostra vita sarebbe

alquanto miserevole.

Certo, queste parole non rendevano più facile il compito dell’aratura ma, se considerate alla luce della disposizione d’animo che le motivava, infondevano nella classe contadina una gradevole sensazione di dignità personale.

TEORIA

N. 2

Occupare gli ultimi gradini della scala sociale

non ha implicazioni morali

Circolava anche una seconda teoria, più strettamente legata alle Sacre Scritture. Nell’ottica cristiana né la ricchezza né la povertà erano criteri sufficienti per giudicare il valore morale di un uomo. Gesù era stato il più grande, il più benedetto, eppure sulla terra era vissuto in povertà, e questo smentiva la facile equazione tra rettitudine e posizione sociale.

Se il cristianesimo ha abbandonato la sua tradizionale neutralità nei confronti del denaro, lo ha fatto a vantaggio dei poveri perché, nella sua visione, fonte di ogni bene è saper riconoscere che dipendiamo da Dio. Tutto ciò che sembrava suggerire la possibilità di una vita appagante senza la grazia divina era peccato, e di conseguenza anche il denaro era visto con un certo sospetto, dati i piaceri terreni e il senso di libertà che offriva.

I poveri, per gli stenti che pativano, erano invece i più vicini a Dio; il Nuovo Testamento insegnava che era più facile che un cammello passasse per la cruna di un ago che un ricco andasse in paradiso, che gli umili avrebbero ereditato la terra e che sarebbero stati i primi a entrare nel Regno dei cieli.

TEORIA

N. 3

I ricchi vivono nel peccato e nella corruzione e prosperano perché

hanno derubato i poveri

Una terza teoria in grado di alleviare il fardello della povertà e le conseguenze di un’umile posizione sociale si diffonde tra il 1754 e il 1989. I meno abbienti dovevano sapere che le classi agiate rubano e vivono nella corruzione, che hanno acquisito i loro privilegi con l’inganno e con il furto piuttosto che grazie al talento e alla virtù. Inoltre i ceti privilegiati hanno manipolato a tal punto la società che i poveri non hanno alcuna possibilità di migliorare individualmente la loro esistenza, per quanto siano dotati e determinati. L’unica speranza è nella protesta di massa e nella rivoluzione.

Rousseau fu uno dei primi a farsi portavoce di questa concezione sostenendo che, sin dagli albori dell’umanità, i potenti avevano assunto e mantenuto la loro posizione con il ladrocinio: «Il primo che, avendo cinto un terreno, pensò di affermare: questo è mio, e trovò persone abbastanza semplici per crederlo, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, guerre, omicidi, quante miserie e orrori non avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i piuoli e colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: ’Guardatevi dall’ascoltare questo impostore; siete perduti se dimenticate che i frutti sono di tutti, e che la terra non è di nessuno’» (Discorso sull’origine della disuguaglianza fra gli uomini).

Un secolo dopo, Karl Marx rielaborò questa teoria in un’ottica nuova, dando un fondamento apparentemente scientifico a quello che, sulla bocca di Rousseau, era un grido semplice e istintivo di protesta sociale. Secondo Marx, il sistema capitalistico si regge sullo sfruttamento dei lavoratori, dato che ogni imprenditore paga la manodopera meno di quanto guadagnerà vendendo i prodotti ottenuti dall’impiego di tale manodopera, realizzando così un «profitto». Alle proteste dei datori di lavoro, i quali proclamano che il profitto non è che la ricompensa dei «rischi» cui li espone la loro funzione «imprenditoriale», Marx risponde che questi sono eufemismi per designare un furto puro e semplice.

Il filosofo accusa la borghesia di essere l’ultima incarnazione di una classe dirigente che ha tenuto in pugno i più poveri sin dalla notte dei tempi: dietro un volto umano, sotto un patina di civiltà, la borghesia nasconde tutta la sua spietatezza. Nel primo volume del Capitale (1867) Marx le si rivolge direttamente per bocca dei lavoratori: «Tu puoi essere un cittadino modello, forse membro della Lega per l’abolizione delle crudeltà verso gli animali, per giunta puoi anche essere in odore di santità, ma la cosa che tu rappresenti di fronte a me non ha cuore che le batta nel petto». E le prove della sua disumanità erano visibili in qualsiasi mulino, panificio, cantiere, albergo o ufficio del diciannovesimo secolo: i lavoratori erano malati, morivano giovani uccisi dal cancro e dalle malattie respiratorie, a causa dell’occupazione che svolgevano non avevano una vera vita famigliare né la possibilità di ragionare e di analizzare la loro situazione, cosa che li gettava in uno stato di ansia e di insicurezza profonda: «Con tutto il suo lesinare, la produzione capitalistica è in genere molto prodiga di materiale umano». Perciò, Marx esorta i lavoratori a sollevarsi contro i padroni e a reclamare quanto spetta loro di diritto. «Tremino le classi dominanti dinanzi a una rivoluzione comunista. In essa i proletari non hanno nulla da perdere tranne le loro catene. E hanno un mondo da guadagnare. PROLETARI DI TUTTI I PAESI, UNITEVI!» tuonava il Manifesto del partito comunista (1848).

Poco prima che fosse pubblicato il Manifesto, il collega di Marx, Friedrich Engels, si recò a Manchester e constatò di persona la sofferenza dei poveri nelle nuove città della Rivoluzione industriale. Nella Condizione della classe operaia in Inghilterra (1845) Engels adotta l’ottica marxista quando spiega la divisione in classi della società: i ricchi sono tali non per la loro intelligenza, l’autorevolezza o la diligenza, ma per la loro astuzia e meschinità, e i poveri sono poveri non perché oziosi, stupidi o dediti all’alcol, ma perché ottenebrati dalle angherie e dai maltrattamenti dei loro padroni. Engels ritrae una borghesia tesa al perseguimento dell’interesse personale sino al limite estremo: «In ultima istanza il solo interesse e specie il guadagno di denaro è il solo fatto che ha valore. Io andai una volta a Manchester con uno di questi borghesi e gli parlavo della struttura delle case cattiva e insalubre, della condizione orribile di un quarto degli operai e dichiaravo di non aver mai veduta una città così mal costruita. Il signore ascoltò tutto tranquillamente e all’angolo, dove mi lasciò, disse: ’And yet, there is a great deal of money made here’ – e nondimeno vi si è guadagnato molto denaro – ’buon giorno, signore!’

«Al borghese inglese è indifferente, se i suoi operai soffrono o no la fame, quando egli guadagna denaro. Tutti i mezzi d’esistenza vengono commisurati al guadagno di denaro e quello che non rende denaro è sciocchezza non pratica, idealistica».

La vita non doveva essere molto piacevole nei bassifondi di Manchester verso il 1840, ma sapere che la ragione per cui un uomo si ritrovava a viverci era la mostruosità dei datori di lavoro (e la corruzione endemica di un sistema economico contro il quale a nulla sarebbero valsi gli sforzi isolati di qualche derelitto) dava, se non altro, un senso di superiorità morale e aiutava chi era in condizioni miserevoli a vergognarsi un po’ meno.

3

Seppur in modo diverso, le tre teorie che abbiamo esposto hanno offerto una certa consolazione a quanti, tra il 30 d.C e il 1989 d.C., detenevano una posizione sociale umile. Non erano le uniche, ovviamente, ma sembravano molto efficaci e catturavano l’attenzione generale. Suggerivano, in sostanza, ai meno felici tre concetti fondamentali: che erano loro i veri produttori della ricchezza nella società ed erano, pertanto, degni di rispetto; che la loro condizione sociale sulla terra non aveva alcun valore agli occhi di Dio e, infine, che i ricchi non andavano onorati, in quanto persone prive di scrupoli e destinate a fare una brutta fine con l’avvento imminente di un regno della giustizia che la rivoluzione proletaria avrebbe portato.