10. April 1878

22 Uhr 31

Im Arabischen Meer

17 Grad 06 Minuten 28 Sekunden nördl. Breite

59 Grad 48 Minuten 14 Sekunden östl. Länge

Meine teure und heißgeliebte Emily!

Diese Höllenarche ist in der Gewalt böser Mächte. Ich spüre das mit meiner ganzen leidenden Seele. Wobei noch nicht einmal sicher ist, ob ein Verbrecher wie ich überhaupt eine Seele hat. Ich habe geschrieben und nachgedacht. Ich erinnere mich, daß ich ein Verbrechen verübt habe, ein furchtbares Verbrechen, für das es keine Vergebung gibt noch geben kann, aber seltsamerweise ist mir total entfallen, worin es eigentlich bestand. Und ich möchte es auch gar nicht mehr wissen.

In der Nacht, im Schlaf, erinnere ich mich sehr gut daran, wie wäre sonst der grauenhafte Zustand zu erklären, in dem ich jeden Morgen aufwache? Wenn nur unsere Trennung bald zu Ende wäre. Ich habe das Gefühl, daß nicht mehr viel fehlt, und ich verliere den Verstand. Das käme sehr zur Unzeit.

Die Tage ziehen sich quälend in die Länge. Ich sitze in der Kabine und starre auf den Minutenzeiger des Chronometers. Er bewegt sich nicht. An Deck vor dem Fenster hat jemand gesagt: »Heute ist der zehnte April«, doch ich konnte nicht begreifen, wieso der zehnte April. Ich schließe meine Schatulle auf und sehe, daß mein gestriger Brief an Sie vom 9. April datiert ist und mein vorgestriger vom 8. April. Also hat alles seine Richtigkeit. Der 10. April.

Schon seit Tagen lasse ich kein Auge von Professor Sweetchild (wenn er denn tatsächlich Professor ist). Dieser Mann ist in unserm Salon »Hannover« sehr beliebt. Er ist ein notorischer Phrasendrescher und brüstet sich mit seinen Kenntnissen in Geschichte und Orientalistik. Kein Tag vergeht ohne neue Märchen über Schätze, eines unwahrscheinlicher als das andere. Zu allem übrigen hat er unangenehme huschende Ferkelaugen. Manchmal blitzen darin wahnsinnige Fünkchen. Sie müßten mal hören, mit welch wollüstiger Stimme dieser Mann von Edelsteinen erzählt. Bestimmt ist er über all den Brillanten und Smaragden verrückt geworden.

Heute während des Frühstücks ist Doktor Truffo plötzlich aufgestanden, hat laut in die Hände geklatscht und feierlich verkündet, Mrs. Truffo habe Geburtstag. Alle riefen Ah und Oh, gratulierten dem Geburtstagskind, und der Doktor überreichte seiner unansehnlichen Gattin öffentlich ein Geschenk – ungewöhnlich geschmacklose Topasohrringe. Wie vulgär – aus der Überreichung eines Geschenks an die eigene Ehefrau ein Spektakel zu machen! Aber Mrs. Truffo sah es offenbar nicht so. Sie lebte auf und wirkte ganz glücklich, und ihre fade Physiognomie nahm die Farbe von geriebenen Mohrrüben an. Der Leutnant sagte: »O Madame, wenn wir früher von dem freudigen Ereignis gewußt hätten, würden wir bestimmt eine Überraschung für Sie vorbereitet haben. Geben Sie Ihrer Bescheidenheit die Schuld.« Das hirnlose Geburtstagskind errötete noch mehr und stammelte schüchtern: »Sie möchten mir wirklich etwas Gutes tun?« Die Antwort war ein allgemeines gutmütig träges Brummen. »Dann«, so sagte sie, »lassen Sie uns Lotto spielen. In unserer Familie wurden an Sonn- und kirchlichen Feiertagen immer Karten und der Spielmarkenbeutel hervorgeholt. Oh, das macht solchen Spaß! Meine Herrschaften, Sie würden mir eine große Freude machen!« Ich hörte Mrs. Truffo zum erstenmal eine so umfängliche Rede halten. Im ersten Moment glaubte ich, sie wolle sich über uns lustig machen, doch nein, sie meinte es ernst. Was sollten wir tun? Nur Regnier entschlüpfte, da er angeblich seine Wache antreten mußte. Der tumbe Kommissar versuchte ebenfalls, sich auf dringende Pflichten zu berufen, aber alle sahen ihn so mißbilligend an, daß er schnaufte und blieb.

Mr. Truffo holte das Zubehör für das idiotische Spiel, dann begann die Quälerei. Alle legten trübsinnig ihre Karten aus und blickten wehmütig auf das sonnenbeschienene Deck. Die Fenster standen weit offen, durch den Salon wehte eine frische Brise, doch wir saßen da und spielten eine Szene aus dem Kinderzimmer. »Als Anreiz«, wie das beflügelte Geburtstagskind sagte, wurde eine Bank eingerichtet, in die jeder eine Guinee einzahlte. Die Siegeschancen lagen bei der Bankhalterin selbst, da sie als einzige aufpaßte, welche Nummern ausgerufen wurden. Der Kommissar hatte wohl auch nicht übel Lust, die Bank zu sprengen, aber er verstand nicht die kindlichen Sprüche, mit denen Mrs. Truffo um sich warf – ihr zu Liebe wurde diesmal englisch gesprochen.

Die jämmerlichen Topasohrringe im Wert von zehn Pfund bewogen Sweetchild, sein Steckenpferd zu satteln. »Ein ausgezeichnetes Geschenk, Sir!« sagte er zu dem Arzt. Der strahlte vor Vergnügen, doch Sweetchilds nächster Satz verdarb alles. »Gewiß, Topase sind heutzutage wohlfeil, aber wer weiß, vielleicht geht der Preis so in hundert Jahren wieder in die Höhe. Edelsteine sind ja so unberechenbar! Sie sind ein richtiges Wunder der Natur, nicht so wie die langweiligen Metalle Gold und Silber. Metall ist seelenlos und formlos, man kann es umschmelzen, doch Steine haben ihre unwiederholbare Individualität. Sie geben sich jedoch nicht jedem in die Hände, nur dem, der vor nichts haltmacht und um ihres magischen Strahlens willen bis ans Ende der Welt zu gehen bereit ist, vielleicht noch weiter.« Diese hochtrabenden Sentenzen waren begleitet vom Piepsen der Mrs. Truffo, welche die Nummern der Spielmarken ausrief. Ein Beispiel. Sweetchild sagt: »Ich erzähle Ihnen die Legende von dem großen und mächtigen Eroberer Mahmud von Ghasna, der vom Glanz der Diamanten verzaubert war und auf der Suche nach den Zauberkristallen halb Indien mit Feuer und Schwert durchquerte.« Mrs. Truffo: »Elf, meine Herrschaften. Zwei Einsen, zwei Trommelstöckchen.« Und so die ganze Zeit.

Übrigens, die erwähnte Legende will ich nacherzählen. Sie wird Ihnen helfen, den Charakter des Erzählers besser zu verstehen. Ich werde mich bemühen, seinen eigenartigen Redestil wiederzugeben.

»Im Sommer des Jahres (ist mir entfallen) nach Christi Geburt und nach muselmanischer Zeitrechnung im Jahre (ist mir erst recht entfallen) erfuhr der mächtige Mahmud von Ghasna, daß es auf der Halbinsel Kathiawar einen Tempel gebe, in dem ein gewaltiges Götzenbild aufbewahrt werde, vor dem sich Hunderttausende von Menschen zu verneigen pflegten. Der Götze beschütze die Grenzen jenes Landes vor fremdländischen Überfällen, und jeder, der diese Grenzen mit dem Schwert in der Hand überschreite, sei des Todes. Das Heiligtum gehöre einer mächtigen brahmanischen Gemeinde, der reichsten in ganz Indien. Überdies besäßen die Brahmanen unermeßliche Mengen von Edelsteinen. Der furchtlose Mahmud hatte keine Angst vor der Macht des Götzen, er zog sein Heer zusammen und begab sich auf den Feldzug. Er schlug fünfzigtausend Köpfe ab, zerstörte fünfzig Festungen und brach in das Heiligtum ein. Seine Krieger schändeten den Tempel und kehrten das Unterste zuoberst, konnten aber den Schatz nicht finden. Da trat Mahmud vor den Götzen, holte aus und schlug ihm seine Streitaxt gegen den kupfernen Schädel. Die Brahmanen warfen sich vor dem Sieger zu Boden und boten ihm eine Million Silbermünzen, wenn er ihren Gott verschone. Mahmud lachte und schlug ein zweitesmal zu. Der Götze bekam einen Riß. Die Brahmanen heulten noch lauter und boten dem furchtgebietenden Herrscher zehn Millionen Goldmünzen. Aber die schwere Streitaxt hob sich zum drittenmal, der Götze spaltete sich in zwei Hälften, und nun flossen in einem glitzernden Strom Diamanten und Edelsteine, die in seinem Innern versteckt gewesen, auf den Boden des Tempels. Der Wert dieses Schatzes war in Zahlen nicht ausdrückbar.«

Da verkündete Mr. Fandorin mit etwas verlegener Miene, er habe alles komplett. Alle außer Mrs. Truffo freuten sich schrecklich und wollten auseinanderlaufen, aber sie bat so nachdrücklich um noch eine Partie, daß man bleiben mußte. Wieder tönte es: »Neununddreißig, und dann beiß ich! Siebenundzwanzig, und dann tanz ich!« und ähnlicher Unsinn.

Aber jetzt nahm Mr. Fandorin das Wort und erzählte in seiner sanften, leicht spöttischen Manier ebenfalls ein Märchen, ein arabisches, das er in einem alten Buch gelesen hatte. Ich zitiere Ihnen dieses Gleichnis aus meiner Erinnerung.

Es waren einmal drei maghrebinische Kaufleute, die machten sich auf ins Innere der Großen Wüste, denn sie hatten Kenntnis erlangt, daß es weit weg, mitten in der Sandwüste, wo die Karawanen nicht hinkamen, einen großen Schatz gäbe, wie Sterbliche ihn nie gesehen hätten. Die Kaufleute zogen vierzig Tage dahin, litten unter Gluthitze und Entkräftung, und sie hatten jeder nur noch ein Kamel, die übrigen waren verendet. Plötzlich sahen sie einen großen Berg. Als sie näher kamen, trauten sie ihren Augen nicht: Der ganze Berg bestand aus Silberbarren. Die Kaufleute priesen Allah. Einer von ihnen füllte seine Säcke mit Silber und machte sich auf den Rückweg, die anderen aber sagten: »Wir ziehen weiter.« Und sie gingen nochmals vierzig Tage, und die Sonne färbte ihre Gesichter schwarz und ihre Augen rot. Und wieder kamen sie zu einem Berg, der war aus Gold. Der zweite Kaufmann rief: »Unsere Leiden haben sich gelohnt. Der Allmächtige sei gepriesen!« Er füllte seine Säcke mit Gold und fragte seinen Gefährten: »Was stehst du untätig da?« Der dritte Kaufmann antwortete ihm und sprach: »Wieviel Gold kannst du schon auf einem Kamel wegbringen?« Der Zweite: »Genug, um der reichste Mann in unserer Stadt zu sein.« – »Das reicht mir nicht«, sagte der Dritte. »Ich gehe weiter, um den Berg aus Diamanten zu finden. Wenn ich dann heimkomme, werde ich der reichste Mann der ganzen Welt sein.« Und er zog weiter, und sein Weg währte nochmals vierzig Tage. Sein Kamel legte sich hin und stand nicht mehr auf, aber der Kaufmann machte nicht halt, denn er war eigensinnig und glaubte an den Diamantenberg, und eine Handvoll Diamanten ist bekanntlich wertvoller als ein Berg aus Silber oder ein Hügel aus Gold. Und eines Tages sah der dritte Kaufmann vor sich ein absonderliches Bild: Mitten in der Wüste stand ein Mensch, tief gebeugt, denn er trug auf seinen Schultern einen Diamantenthron, und auf dem Thron saß ein Ungeheuer mit schwarzer Visage und glühenden Augen. »Wie freue ich mich, dich zu sehen, verehrter Reisender!« krächzte der Gebeugte. »Darf ich vorstellen, das ist Marduf, der Dämon der Habgier, und den Thron wirst du jetzt auf deinen Schultern tragen, bis dich einer ablösen kommt, der ebenso habgierig ist wie du und ich.«

An dieser Stelle brach die Erzählung ab, denn Mr. Fandorin hatte wieder gewonnen, und auch die zweite Bank fiel nicht an das Geburtstagskind. Gleich darauf saß Mrs. Truffo allein am Tisch, die anderen waren wie vom Wind weggeblasen.

Ich denke dauernd über das Märchen von Mr. Fandorin nach. Es ist nicht so einfach, wie es scheint.

Sweetchild ist der dritte Kaufmann. Als ich das Märchen zu Ende gehört hatte, kam mir die Erleuchtung! Ja, er ist ein gefährlicher Wahnsinniger. In ihm brodelt eine unbezähmbare Leidenschaft – als ob ich nicht wüßte, was das ist. Nicht umsonst folge ich ihm seit Aden wie ein unsichtbarer Schatten.

Ich schrieb Ihnen schon, liebste Emily, daß ich die Liegezeit im Hafen ausgiebig genutzt habe. Sie glauben gewiß, ich meinte damit den Erwerb eines neuen Navigationsgeräts. Ja, ich habe einen neuen Sextanten, und ich kontrolliere wieder regelmäßig den Kurs des Schiffes, aber hier geht es um etwas anderes. Ich hatte einfach Furcht, mein Geheimnis dem Papier anzuvertrauen. Womöglich liest es jemand, ich bin ja rings von Feinden umgeben. Aber mein Verstand ist wendig, und ich habe mir einen feinen Kniff ausgedacht: Ab heute schreibe ich mit Milch. Wenn ein Fremder das Papier zur Hand nimmt, wird er nichts erkennen, doch meine Emily ist schlau und wird die Blätter überm Lampenschirm erwärmen, dann werden die Zeilen sichtbar. Ein vortrefflicher Einfall, was?

Also, Aden. Noch auf dem Schiff, solange wir nicht an Land durften, fiel mir auf, daß Sweetchild nervös war, ja, er hüpfte vor Erregung. Das hatte schon angefangen, als Fandorin erklärt hatte, das gestohlene Tuch von Lord Littleby sei der Schlüssel zu den mythischen Schätzen des Smaragdenen Radschas. Nun fieberte der Professor dem Landgang entgegen, er murmelte immer wieder vor sich hin: »Ach, schnell an Land.« Fragt sich, wozu?

Das wollte ich herausfinden.

Ich zog meinen breitkrempigen schwarzen Hut über die Augen und folgte Sweetchild. Zunächst lief alles gut – er drehte sich kein einziges Mal um, und ich ging ihm ungehindert nach bis zu dem Platz hinter der Zollbude. Aber hier gab es eine unangenehme Überraschung: Sweetchild rief eine Droschke und rollte in unbekannter Richtung davon. Die Droschke fuhr recht langsam, aber ich konnte ihr ja nicht gut hinterherlaufen – wie hätte das ausgesehen? Natürlich warteten auf dem Platz weitere Fahrzeuge, ich hätte eines davon besteigen können, doch Sie kennen meine unüberwindliche Abneigung gegen offene Equipagen, Emily. Sie sind eine Erfindung des Teufels und werden nur von hirnlosen Draufgängern genutzt. Unter denen gibt es sogar solche – ich habe es mehr als einmal mit eigenen Augen gesehen –, die ihre Frau und ihre unschuldigen Kinder mitfahren lassen. Wie leicht geschieht ein Unglück! Besonders gefährlich sind die bei uns in Britannien so populären zweirädrigen Wagen. Jemand hat mir erzählt (habe vergessen, wer), wie ein junger Mann aus angesehener Familie in einem zweirädrigen Wagen mit seiner jungen Frau, die noch dazu im achten Monat schwanger war, eine Spazierfahrt unternahm. Natürlich fand das ein böses Ende: Der Taugenichts kam mit den Pferden nicht zurecht, sie gingen durch, und der Wagen schlug um. Dem jungen Mann passierte nichts, bei seiner Frau aber setzten vorzeitige Wehen ein. Weder sie noch das Kind konnte gerettet werden. Und alles aus Unbedachtheit. Wären sie lieber zu Fuß gegangen. Oder Boot gefahren. Zur Not kann man auch die Eisenbahn nehmen, ein Einzelabteil. In Venedig benutzen sie Gondeln. Wir beide waren dort, erinnern Sie sich? Wissen Sie noch, wie das Wasser an den Stufen zum Hotel leckte?

Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren, ich schweife immer wieder ab. Also, Sweetchild fuhr mit einer Droschke weg, und ich blieb beim Zoll zurück. Denken Sie, ich hätte aufgegeben? Keineswegs. Während ich auf Sweetchild wartete, betrat ich einen Laden für Marinebedarf und kaufte einen neuen Sextanten, der besser ist als der gestohlene, sowie ein ausgezeichnetes Nachschlagewerk über Seefahrt, mit astronomischen Formeln. Jetzt kann ich die jeweilige Position des Schiffes schneller und genauer bestimmen und bin nicht mehr hinters Licht zu führen.

Ich wartete sechs Stunden und achtunddreißig Minuten. Saß auf einer Bank. Blickte aufs Meer. Dachte an Sie.

Als Sweetchild zurückkehrte, stellte ich mich schlafend. Er huschte vorbei, überzeugt, daß ich ihn nicht gesehen hätte.

Kaum war er hinter der Ecke der Zollbude verschwunden, lief ich zu seinem Kutscher. Für einen Sixpence erzählte mir der Bengale, wohin unser lieber Professor gefahren war. Sie müssen zugeben, liebe Emily, daß ich mich bei dieser Geschichte geschickt angestellt habe.

Diese Information bestärkte mich in meinem anfänglichen Verdacht. Sweetchild hatte sich vom Hafen direkt zum Telegraphenamt bringen lassen. Dort blieb er eine halbe Stunde, später kehrte er noch viermal dorthin zurück. Der Kutscher sagte: »Sahib sehr-sehr aufgeregt. Immer hin und her. Mal befehlen: Bring auf Basar, dann an Rücken klopfen: Bring auf Post, los-los.« Mir wurde klar, daß Sweetchild zuerst eine Depesche abgeschickt und dann ungeduldig auf Antwort gewartet hatte. Nach den Worten des Bengalen war er das letztemal ganz verändert herausgekommen, hatte ein Papier geschwenkt und sich zum Schiff bringen lassen. Also mußte er die Antwort bekommen haben.

Was darin steht, weiß ich nicht, doch es liegt auf der Hand, daß der Professor, oder was immer er ist, Komplizen hat.

Das war vorvorgestern. Seitdem ist Sweetchild wie ausgewechselt. Wie ich schon schrieb, redet er nur noch von Edelsteinen. Manchmal setzt er sich plötzlich irgendwo an Deck hin und zeichnet etwas, mal auf seine Manschette, mal auf sein Taschentuch.

Am Abend fand im Grand Salon ein Ball statt. Ich habe Ihnen schon den majestätischen Saal geschildert, der aus Versailles oder dem Buckingham Palace hergeholt scheint. Überall Vergoldungen, die Wände bestehen aus Spiegeln, die elektrischen Kristallüster klirren melodisch im Takt des Wellengangs. Das Orchester (übrigens ganz ordentlich) spielte hauptsächlich Wiener Walzer, ein Tanz, den ich, wie Sie wissen, unanständig finde, darum stand ich in einer Ecke und beobachtete Sweetchild. Der amüsierte sich tüchtig, forderte eine Dame nach der anderen auf, galoppierte wie ein Ziegenbock und trat ihnen gnadenlos auf die Füße, was ihn aber nicht im geringsten beirrte. Mich lenkte ein wenig die Erinnerung ab, wie wir beide tanzten und wie graziös Ihre Hand im weißen Handschuh auf meiner Schulter lag. Plötzlich sah ich, wie Sweetchild zusammenzuckte, seine Dame beinahe fallenließ und, ohne sich zu entschuldigen, fast im Laufschritt zu den Tischen mit dem Imbiß eilte. Seine Dame blieb wie versteinert mitten im Saal stehen. Der unbändige Hungeranfall kam auch mir sonderbar vor.

Aber Sweetchild würdigte die Schüsseln mit Kuchen, Käse und Früchten keines Blicks. Er griff sich aus dem silbernen Serviettenhalter eine Papierserviette und begann, darüber gebeugt, eifrig etwas zu krakeln. Er war ganz außer sich, hielt es inmitten der Menge nicht für nötig, Vorsicht walten zu lassen! Vor Neugier brennend, bewegte ich mich lässigen Ganges zu ihm hin. Aber Sweetchild richtete sich auf und faltete die Serviette zweimal, wohl um sie in die Tasche zu stecken. Schade, ich hatte ihm nicht über die Schulter schauen können. Wütend stampfte ich mit dem Fuß auf und wollte eben umkehren, da sah ich Mr. Fandorin mit zwei Gläsern Champagner auf den Tisch zukommen. Ein Glas reichte er Sweetchild, das andere behielt er. Ich hörte, wie der Russe sagte: »Ach, lieber Professor, was sind Sie doch zerstreut! Eben haben Sie eine schmutzige Serviette in die Tasche gesteckt.« Sweetchild holte verlegen die Serviette hervor, zerknüllte sie und warf sie unter den Tisch. Ich trat zu den beiden und brachte das Gespräch auf die Mode, denn ich wußte, daß der Indologe bald gelangweilt gehen würde. So kam es auch.

Kaum hatte er uns mit einer Entschuldigung verlassen, flüsterte Mr. Fandorin mit Verschwörermiene: »Na, Sir Reginald, wer von uns kriecht unter den Tisch?« Da ging mir auf, daß das Verhalten des Professors nicht nur mir, sondern auch dem Diplomaten verdächtig vorkam. Zwischen uns entstand blitzschnell ein völliges Einvernehmen. »Ja, das ist nicht ganz schicklich«, antwortete ich. Mr. Fandorin blickte nach rechts und links und schlug vor: »Machen wir’s so: Einer denkt sich einen anständigen Vorwand aus, und der andere kriecht unter den Tisch.« Ich nickte und dachte nach, doch mir fiel nichts Passendes ein. »Heureka«, flüsterte mein Partner und öffnete mit einer schnellen Bewegung einen meiner goldenen Manschettenknöpfe, der fiel zu Boden, und der Diplomat stieß ihn mit der Schuhspitze unter den Tisch. »Sir Reginald«, sagte er laut, damit die Umstehenden es hörten. »Ich glaube, Sie haben einen Manschettenknopf verloren.«

Abgemacht ist abgemacht. Ich hockte mich hin und blickte unter den Tisch. Die Serviette lag ganz nahe, doch der verdammte Knopf war bis an die Wand gekullert, und der Tisch war ziemlich breit. Stellen Sie sich folgendes Bild vor: Ihr Ehemann kriecht auf allen vieren unter dem Tisch herum und kehrt dem Saal nicht gerade seine imposanteste Seite zu. Auf dem Rückweg gab es einen kleinen Zwischenfall. Als ich unter dem Tisch hervorschaute, sah ich direkt vor mir zwei junge Damen, die sich lebhaft mit Mr. Fandorin unterhielten. Als sie meinen rothaarigen Kopf in Höhe ihrer Knie erblickten, kreischten sie erschrocken auf, doch mein tückischer Partner sprach ungerührt: »Darf ich vorstellen – der Baronet Milford-Stokes.« Die Damen guckten mich von oben herab kühl an und entfernten sich wortlos. Ich sprang auf und rief, vor Wut kochend: »Sir, Sie haben die Damen mit Absicht hier festgehalten, um mich zum Gespött zu machen!« Fandorin antwortete mit unschuldiger Miene: »Ich habe sie in der Tat hier festgehalten, aber nicht, um Sie zum Gespött zu machen, Sir. Mir war nur die Idee gekommen, daß die beiden mit ihren weiten Röcken Ihr riskantes Unternehmen verdecken könnten. Aber wo ist denn nun das Beutestück?«

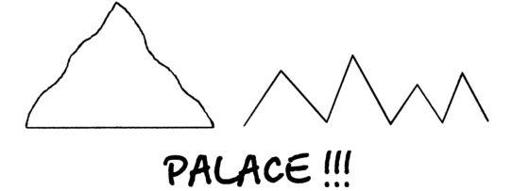

Ich entfaltete die Serviette mit vor Erregung zitternden Händen, und wir erblickten etwas Seltsames. Ich zeichne es aus der Erinnerung auf:

Was sind das für geometrische Figuren? Was bedeutet die Zickzacklinie? Was hat »Palace« damit zu tun? Und wozu die drei Ausrufungszeichen?

Ich sah Fandorin verstohlen an. Er zupfte mit zwei Fingern an seinem Ohrläppchen und murmelte etwas Unverständliches. Ich vermute, auf russisch.

»Was halten Sie davon?« fragte ich.

»Abwarten«, antwortete der Diplomat mit rätselhafter Miene. »Er ist seinem Ziel nahe.«

Wer ist nahe? Sweetchild? Welchem Ziel? Und ist es gut, daß er ihm nahe ist?

Aber ich kam nicht dazu, alle diese Fragen zu stellen, denn im Saal setzte gewaltiger Applaus ein. Monsieur Drieux, der für die Betreuung der Passagiere zuständig ist, schrie ohrenbetäubend in den Trichter: »Also, Mesdames et Messieurs, der Grand Prix unserer Tombola geht an die Kabine Nummer achtzehn!« Bislang hatte mich die geheimnisvolle Serviette so in Anspruch genommen, daß ich nicht auf das Geschehen im Saal achtete. Dort hatte das Tanzen längst aufgehört, und es lief die Ziehung der Wohltätigkeitslotterie zugunsten gefallener Mädchen (ich schrieb Ihnen am 3. April von dieser blöden Idee). Meine Einstellung zur Wohltätigkeit und zu gefallenen Mädchen ist Ihnen bekannt, darum enthalte ich mich eines Kommentars.

Die feierliche Verkündung wirkte sonderbar auf meinen Gesprächspartner – er verzerrte leidend das Gesicht und zog den Kopf zwischen die Schultern. Im ersten Moment wunderte ich mich, doch dann fiel mir ein, daß die Kabine Nr. 18 Mr. Fandorin gehörte. Stellen Sie sich vor, das Glückslos war auf ihn gefallen!

»Das ist ja unerträglich«, murmelte der Auserwählte Fortunas und stotterte stärker als sonst. »Ich werde ein wenig spazierengehen.« Er wollte zur Tür retirieren, aber Mrs. Kleber rief schallend: »Das ist Monsieur Fandorin aus unserm Salon! Da ist er, meine Herrschaften! Im weißen Smoking mit roter Nelke! Monsieur Fandorin, wo wollen Sie hin? Sie haben den Grand Prix gewonnen!«

Alle wandten sich dem Diplomaten zu und applaudierten noch heftiger. Vier Stewards trugen den Hauptpreis in den Saal: eine unglaublich häßliche Standuhr, die Big Ben nachbildete. Es war ein wahrhaft angsteinflößendes Gerät aus geschnitztem Eichenholz, anderthalb Mann hoch und mindestens vier Stones schwer. Ich sah in Mr. Fandorins Augen etwas wie Grauen, und ich kann ihn dafür nicht verurteilen.

Ein weiteres Gespräch war unmöglich, und ich kehrte in meine Kabine zurück, um diesen Brief zu schreiben.

Ich fühle gefährliche Ereignisse heranreifen, die Schlinge zieht sich um mich zusammen. Aber machen Sie sich keine Hoffnungen, meine Herren Verfolger, so einfach kriegen Sie mich nicht!

Es ist schon spät, Zeit, die Koordinaten zu messen.

Auf Wiedersehen, liebe, zärtliche, unendlich vergötterte Emily.

In heißer Liebe Ihr

Reginald Milford-Stokes