18.

Une révolution permanente

La Révolution industrielle a ouvert des voies nouvelles pour transformer l’énergie et produire des biens, libérant largement l’humanité de sa dépendance envers l’écosystème environnant. Les hommes ont abattu des forêts, drainé des marécages, endigué des fleuves, inondé, posé des dizaines de milliers de kilomètres de voies ferrées, et construit des métropoles de gratte-ciel. Le monde étant façonné pour répondre aux besoins d’Homo sapiens, des habitats ont été détruits, des espèces se sont éteintes. Jadis bleue et verte, notre planète se transforme en un centre commercial de béton et de plastique.

Aujourd’hui, les continents abritent près de 7 milliards de Sapiens. Si vous preniez tous ces gens pour les placer sur le plateau d’une balance, leur masse combinée tournerait autour de 300 millions de tonnes. Prenez ensuite tous nos animaux de ferme domestiqués – vaches, cochons, moutons et poulets – et pesez-les : leur masse tournerait autour de 700 millions de tonnes. À titre de comparaison, la masse combinée de tous les grands animaux sauvages survivants – des porcs-épics et des pingouins aux éléphants et aux baleines – ne dépasse pas 100 millions de tonnes. Nos livres d’enfants, notre iconographie et nos écrans de télévision sont encore pleins de girafes, de loups et de chimpanzés, alors qu’en réalité il en reste fort peu. On compte à peu près 80 000 girafes, contre 1,5 milliard de bestiaux ; juste 200 000 loups gris pour 400 millions de chiens domestiques ; et seulement 250 000 chimpanzés contre plusieurs milliards d’êtres humains. L’humanité a réellement pris possession du monde[1].

Dégradation écologique et rareté des ressources sont deux choses différentes. Les ressources à la disposition de l’humanité (voir le chapitre 17) ne cessent de croître et continueront probablement sur cette lancée. Aussi les prophètes de malheur qui invoquent la rareté des ressources se fourvoient-ils vraisemblablement. À l’opposé, la peur de la dégradation écologique n’est que trop fondée. L’avenir pourrait bien voir Sapiens prendre le contrôle d’une corne d’abondance de matériaux nouveaux et de nouvelles sources d’énergie tout en détruisant simultanément ce qu’il reste de l’habitat naturel et en provoquant l’extinction de la plupart des autres espèces.

En vérité, le chambardement écologique pourrait mettre en danger la survie même de l’Homo sapiens. Le réchauffement climatique, la fonte de la calotte glaciaire, la montée des océans et la pollution généralisée pourraient rendre la Terre moins hospitalière aux nôtres. Dès lors, l’avenir pourrait nous réserver une spirale infernale, une course poursuite entre la puissance de l’homme et les catastrophes naturelles qu’il provoque. En utilisant leur pouvoir pour contrer les forces de la nature et soumettre l’écosystème à leurs besoins et caprices, les hommes pourraient bien causer de plus en plus d’effets pervers imprévus et dangereux. Probablement ne pourrait-on en venir à bout qu’au prix de manipulations plus drastiques encore de l’écosystème, qui ne manqueraient pas de produire un chaos encore pire.

Beaucoup parlent à ce propos de « destruction de la nature ». Or, c’est moins une destruction qu’un changement. La nature ne saurait être détruite. Voici soixante-cinq millions d’années, un astéroïde fit disparaître les dinosaures mais, ce faisant, ouvrit la voie aux mammifères. De nos jours, l’humanité pousse maintes espèces à l’extinction. Elle pourrait même s’anéantir. Mais d’autres organismes s’en tirent fort bien. Rats et cancrelats, par exemple, connaissent leur âge d’or. Ces créatures tenaces réussiraient probablement à s’extraire des décombres fumants d’un Armageddon nucléaire, prêts à répandre leur ADN. Dans 65 millions d’années, peut-être, des rats intelligents nous sauront gré de la décimation opérée par l’humanité, de même que nous pouvons remercier aujourd’hui l’astéroïde qui a éliminé les dinosaures.

Reste que les rumeurs de notre extinction sont prématurées. Depuis la Révolution industrielle, la population mondiale a proliféré comme jamais. En 1700, le monde comptait 700 millions d’habitants. En 1800, nous étions 950 millions. En 1900, ce chiffre avait presque doublé pour atteindre 1,6 milliard. La population a encore quadruplé pour atteindre 6 milliards de Sapiens en 2000, et un peu moins de 7 actuellement.

Temps modernes

Si tous ces Sapiens sont de plus en plus imperméables aux caprices de la nature, ils sont devenus toujours plus soumis aux diktats de l’industrie moderne et de l’État. La Révolution industrielle a ouvert la porte à une longue chaîne d’expériences de génie social et à une série plus longue encore de changements non prémédités touchant la vie quotidienne et les mentalités. Un exemple parmi tant d’autres est le remplacement des rythmes de l’agriculture traditionnelle par le calendrier uniforme et précis de l’industrie.

L’agriculture traditionnelle reposait sur les cycles du temps naturel et de la croissance organique. La plupart des sociétés n’étaient pas capables de mesures précises du temps et, au demeurant, ne s’y intéressaient guère. Le monde vaquait à ses occupations sans horloges ni horaires, juste sujet aux mouvements du soleil et aux cycles de croissance des plantes. Il n’y avait pas de journée de travail uniforme, et les routines changeaient radicalement d’une saison à l’autre. Les gens savaient où était le soleil. Ils guettaient anxieusement les signes annonciateurs de la saison des pluies et du temps de la récolte, mais ils ne savaient pas l’heure et n’avaient cure de l’année. Si un voyageur dans le temps égaré surgissait dans un village médiéval et demandait à un passant : « En quelle année est-on ? », le manant aurait été médusé par la question de l’étranger autant que par son accoutrement ridicule.

Au contraire des paysans et cordonniers du Moyen Âge, l’industrie moderne se soucie peu du soleil ou des saisons. C’est la précision et l’uniformité qu’elle sanctifie. Dans un atelier médiéval, par exemple, chaque cordonnier faisait la totalité du soulier, de la semelle à la boucle. Si l’un prenait du retard dans son travail, il ne paralysait pas les autres. Sur la chaîne de montage d’une usine moderne, en revanche, chaque ouvrier fait marcher une machine qui ne produit qu’une petite partie de la chaussure puis la fait passer à la machine suivante. Si l’ouvrier de la machine no 5 a eu une panne d’oreiller, il bloque toutes les autres machines. Pour empêcher de telles calamités, tout le monde est astreint à des horaires précis. Chaque ouvrier doit être à son poste à la même heure. Tous font la pause-repas à l’unisson, qu’ils aient faim ou non. Tout le monde rentre à la maison quand un coup de sifflet annonce la fin de la journée du travail, non pas quand le projet est terminé.

La Révolution industrielle fit des horaires et de la chaîne de montage le gabarit de toutes les activités humaines. Peu après que les usines eurent encadré le comportement des employés par leurs horaires, les écoles adoptèrent à leur tour des horaires précis, suivies par les hôpitaux, l’administration publique et les épiceries. Jusque dans les endroits sans travail à la chaîne ni machines, l’horaire devint roi. Si le travail à l’usine s’arrête à 17 heures, le pub du coin a tout intérêt à ouvrir à 17 h 02.

Les transports publics ont été un maillon crucial dans la propagation du système des horaires. Si les ouvriers devaient être à leur poste à 8 heures, le train ou le bus devait les déposer à la porte de l’usine à 7 h 55. Un retard de quelques minutes nuirait à la production et pourrait même conduire à la mise à pied des malheureux retardataires. En 1784 commença à opérer en Grande-Bretagne un service de voitures avec des horaires publics : ceux-ci n’indiquaient que l’heure de départ, pas celle d’arrivée. En ce temps-là, chaque ville ou chaque bourg avait son heure locale, laquelle pouvait différer de celle de Londres d’une bonne demi-heure. Quand il était midi à Londres, il pouvait être 12 h 20 à Liverpool et 11 h 50 à Canterbury. Comme il n’y avait ni téléphones, ni radio, ni télévision, et pas de trains rapides, qui pouvait savoir, et qui s’en souciait[2] ?

La première liaison ferroviaire commerciale ouvrit en 1830 entre Liverpool et Manchester. Dix ans plus tard sortaient les premiers horaires. Les trains étaient beaucoup plus rapides que les vieux attelages, en sorte que les étranges différences d’heures locales devinrent une grande nuisance. En 1847, les compagnies ferroviaires britanniques se concertèrent et convinrent que les horaires des trains seraient désormais calibrés sur l’heure de l’observatoire de Greenwich, plutôt que sur les heures locales de Liverpool, Manchester ou Glasgow. De plus en plus d’institutions suivirent l’exemple des compagnies ferroviaires. Puis, en 1880, le gouvernement britannique prit enfin une mesure sans précédent : la loi imposa à tous de se régler sur l’heure de Greenwich. Pour la première fois de l’histoire, un pays adopta une heure nationale et obligea sa population à se régler sur une horloge artificielle, plutôt que sur l’heure locale, ou les cycles du lever et du coucher du soleil.

Ce modeste commencement engendra tout un réseau mondial d’horaires, synchronisés jusqu’à la plus infime fraction de seconde. Quand la radiodiffusion, puis la télévision firent leurs débuts, elles entrèrent dans un monde d’horaires, dont elles devinrent les principales exécutantes et évangélistes. Les signaux horaires furent parmi les premières choses diffusées par les stations de radio : des bips qui permettaient aux populations isolées ou aux navires en mer de régler leurs horloges. Plus tard, les stations de radio prirent pour habitude de diffuser des bulletins d’information toutes les heures. De nos jours, chaque bulletin s’ouvre immanquablement par l’heure – qui importe même davantage que le déclenchement d’une guerre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, BBC News diffusait en direction de l’Europe sous occupation nazie. Chaque bulletin d’infos commençait par la retransmission en direct des cloches de Big Ben : le son magique de la liberté. D’ingénieux physiciens allemands trouvèrent le moyen de savoir quel temps il faisait à Londres en se fondant sur les infimes différences de ton des ding-dong retransmis. Cette information fut d’une aide précieuse à la Luftwaffe. Quand les services secrets britanniques s’en aperçurent, ils remplacèrent la retransmission en direct par un enregistrement de la fameuse horloge.

La bonne marche du réseau d’horaires supposait l’omniprésence d’horloges portables bon marché mais précises. Dans les villes assyriennes, sassanides ou incas, il y avait tout au plus des cadrans solaires. Dans les villes européennes du Moyen Âge, il n’y avait généralement qu’une horloge : une horloge géante montée au sommet d’une grande tour sur la place. Ces horloges de tour étaient notoirement inexactes, mais comme il n’y avait pas d’autres horloges en ville pour les contredire, c’était sans grande importance. Aujourd’hui, une famille aisée compte plus de montres ou d’horloges à la maison qu’un pays tout entier au Moyen Âge. Pour savoir l’heure, il suffit de regarder sa montre-bracelet, de jeter un coup d’œil à son Androïde, de consulter le réveil à son chevet ou l’horloge au mur de la cuisine, de se pencher sur le micro-ondes, d’allumer la télévision ou de passer un DVD, ou encore de penser à regarder la barre des tâches de notre ordi du coin de l’œil. Pour ne pas savoir l’heure qu’il est, il faut vraiment le vouloir !

L’homme moyen consulte l’heure des douzaines de fois par jour, parce que presque tout ce que nous faisons doit être fait à l’heure. Le réveil sonne à 7 heures, nous passons le petit pain surgelé cinquante secondes au micro-ondes, nous nous brossons les dents trois minutes jusqu’au bip, puis filons attraper le train de 7 h 40 qui nous conduira au boulot ; la journée terminée, nous nous accordons une demi-heure d’exercice sur le tapis de jogging jusqu’à ce que le beeper annonce que la demi-heure est terminée, puis nous nous postons devant la télé à 19 heures pour regarder notre émission favorite, interrompue par des pubs qui coûtent mille dollars la seconde et finissons par vider toute l’angoisse accumulée dans le cabinet d’un thérapeute, qui restreint notre babillage à la séance désormais standard de cinquante minutes.

*

La Révolution industrielle a produit des douzaines de bouleversements majeurs dans la société humaine. L’adaptation à l’heure industrielle n’en est qu’un exemple. Il en est d’autres notables : l’urbanisation, la disparition de la paysannerie, l’essor du prolétariat industriel, l’octroi de droits à l’homme ordinaire, la démocratisation, la culture de la jeunesse et la désintégration du patriarcat.

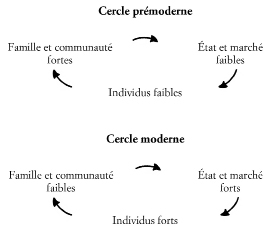

Mais tous ces chambardements ne sont rien en comparaison de la révolution sociale la plus capitale qu’ait jamais connue l’humanité : l’effondrement de la famille et de la communauté locale remplacés par l’État et le marché. Pour autant qu’on puisse le dire, depuis les temps les plus reculés, voici un million d’années, les hommes ont toujours vécu en petites communautés intimes essentiellement formées de parents. La Révolution cognitive et la Révolution agricole n’y avaient rien changé. Elles agglutinèrent familles et communautés pour créer tribus, cités, royaumes et empires, mais les familles ou les communautés restèrent l’élément de base de toutes les sociétés humaines. En revanche, en un peu plus de deux siècles la Révolution industrielle réussit à atomiser ces éléments. Les États et les marchés ont repris la plupart des fonctions traditionnelles des familles et des communautés.

L’effondrement de la famille et de la communauté

Avant la Révolution industrielle, la vie quotidienne de la plupart des hommes se déroulait dans trois cadres anciens : la famille nucléaire, la famille élargie et la communauté intime locale[3]. La plupart des gens travaillaient dans des affaires familiales – à la ferme ou à l’atelier, par exemple – ou dans les affaires familiales des voisins. C’est aussi la famille qui pourvoyait à la protection sociale, à la santé et à l’éducation et qui faisait office d’industrie du bâtiment, de syndicat, de fonds de pension, de compagnie d’assurances, de radio, de télévision, de journal, de banque et même de police.

Quand une personne tombait malade, la famille s’occupait d’elle, de même qu’elle s’occupait des vieux – les enfants jouant alors le rôle de fonds de pension. Si un parent mourait, la famille veillait sur les orphelins. Voulait-on se construire une cabane ? La famille donnait un coup de main. Voulait-on lancer une affaire ? La famille levait les fonds nécessaires. Si l’on avait envie de se marier, c’est la famille qui choisissait l’épouse ou l’examinait sous toutes les coutures. En cas de conflit avec le voisinage, la famille jouait des muscles. Mais si la maladie était trop grave pour que la famille puisse faire face, que la nouvelle affaire nécessitait un investissement trop lourd, ou que la querelle de voisinage dégénérait, la communauté locale volait à la rescousse.

La communauté apportait son aide sur la base des traditions locales et d’une économie de faveurs, souvent très différente des lois de l’offre et de la demande sur le marché. Dans une communauté médiévale à l’ancienne, quand mon voisin était dans le besoin, je l’aidais à construire sa cabane et à garder ses moutons, sans attendre de paiement en retour. Quand j’étais à mon tour dans le besoin, mon voisin me rendait la pareille. Dans le même temps, le potentat local pouvait mobiliser tous les villageois pour construire son château sans payer le moindre sou. En échange, nous comptions sur lui pour nous défendre des brigands et des barbares. La vie villageoise impliquait de nombreuses transactions, mais peu de paiements. Il y avait bien entendu des marchés, mais leurs rôles étaient limités. On y trouvait des épices rares, du tissu et des outils, et l’on pouvait faire appel aux services d’hommes de loi ou de médecins. Cependant, moins de 1 % des produits et des services d’usage courant s’achetaient sur le marché. La famille et la communauté pourvoyaient à la plupart des besoins humains.

Il y avait aussi des royaumes et des empires qui accomplissaient des tâches importantes : guerres à livrer, routes à construire et palais à bâtir. À ces fins, les rois levaient des impôts et, à l’occasion, enrôlaient des soldats et de la main-d’œuvre. À de rares exceptions près, cependant, ils avaient tendance à rester à l’écart des affaires quotidiennes des familles et des communautés. Même s’ils voulaient intervenir, la plupart des rois ne pouvaient le faire qu’avec difficulté. Les économies agricoles traditionnelles dégageaient peu d’excédent pour nourrir des foules de commis de l’État, de policiers, de travailleurs sociaux, d’enseignants et de médecins. Par voie de conséquence, la plupart des souverains ne mettaient pas en place de systèmes de soins ou d’éducation, mais abandonnaient ces domaines aux familles et aux communautés. Même dans les rares occasions où ils essayèrent d’intervenir de manière plus poussée dans la vie quotidienne de la paysannerie (ainsi en Chine, dans l’empire Qin), ils le firent en transformant les chefs de famille et les anciens de la communauté en agents de l’État.

Assez souvent, du fait des difficultés de transport et de communication, il était si malaisé d’intervenir dans les affaires des communautés lointaines que beaucoup de royaumes préféraient même céder aux communautés les prérogatives royales les plus fondamentales telles que la fiscalité et la violence. Plutôt que d’entretenir de grandes forces de police impériales, l’Empire ottoman, par exemple, autorisait les vendettas familiales pour faire régner la justice : si mon cousin tuait quelqu’un, le frère de la victime pouvait me trucider dans le cadre d’une vengeance légitime. Ni le sultan d’Istanbul ni même le pacha de la province n’intervenait dans ces différends du moment que la violence restait dans des limites acceptables.

Dans l’Empire chinois des Ming (1368-1644), la population était organisée en système de baojia. Dix familles se regroupaient pour former un jia, et dix jia constituaient un bao. Quand le membre d’un bao commettait un crime, les autres membres pouvaient le châtier, notamment les anciens. Les impôts étaient également levés sur le bao, et il incombait aux anciens, plutôt qu’à des bureaucrates, d’évaluer la situation de chaque famille et de déterminer le montant qu’elle devait payer. Dans la perspective de l’empire, ce système présentait un immense avantage. Au lieu d’entretenir des milliers d’agents du fisc et de collecteurs d’impôts, chargés de surveiller les gains et les dépenses de chaque famille, il abandonnait ces tâches aux anciens de la communauté. Les anciens savaient combien valait chaque villageois et pouvaient généralement faire rentrer les impôts sans le secours de l’armée impériale.

En vérité, bien des royaumes et des empires étaient à peine plus que des formes de racket et de protection. Le roi était le capo di tutti capi, le parrain qui recueillait l’argent, et, en retour, veillait à ce que les syndicats du crime voisins et le menu fretin local ne fissent pas de tort aux gens placés sous sa protection. Il ne faisait pas grand-chose d’autre.

La vie au sein de la famille et de la communauté était loin d’être idéale. Les familles et les communautés pouvaient opprimer leurs membres non moins brutalement que les États et marchés modernes, et leur dynamique interne était souvent chargée de tensions et de violences, mais les gens n’avaient guère le choix. Autour de 1750, qui perdait sa famille et sa communauté était pour ainsi dire un homme mort : sans travail ni éducation, ni soutien dans la maladie ou la détresse. En cas de problèmes, il ne trouvait personne pour lui prêter de l’argent ou le défendre. Il n’y avait ni policiers, ni travailleurs sociaux, ni scolarité obligatoire. Pour survivre, il fallait vite se trouver une famille ou une communauté de remplacement. Les garçons et les filles qui fuyaient leur domicile pouvaient espérer au mieux une place de serviteurs dans une nouvelle famille. Au pire, il y avait l’armée ou le bordel.

*

Les choses ont changé du tout au tout au cours des deux derniers siècles. La Révolution industrielle a donné au marché de nouveaux pouvoirs immenses, fourni à l’État de nouveaux moyens de communication et de transports, mais aussi mis à la disposition du gouvernement une armée de fonctionnaires, d’enseignants, de policiers et de travailleurs sociaux. Au départ, le marché et l’État trouvèrent en travers de leur chemin les familles et les communautés traditionnelles qui avaient peu de goût pour les interventions extérieures. Parents et anciens répugnaient à laisser les jeunes se faire endoctriner par les systèmes éducatifs nationalistes, enrôler dans l’armée ou transformer en prolétaires urbains sans racines.

Au fil du temps, États et marchés se servirent de leur pouvoir croissant pour affaiblir les liens traditionnels de la famille et de la communauté. L’État envoya sa police arrêter les vendettas familiales pour les remplacer par des décisions de justice. Le marché dépêcha des démarcheurs pour en finir avec les vénérables traditions locales et les remplacer par des modes commerciales qui changent sans cesse. Mais cela se révéla insuffisant. Pour briser réellement le pouvoir de la famille et de la communauté, il leur fallait le concours d’une cinquième colonne.

L’État et le marché soumirent aux gens une offre qui ne se refuse pas : « Devenez des individus. Épousez qui vous désirez, sans demander la permission à vos parents. Prenez le travail qui vous convient, même si les anciens froncent les sourcils. Vivez comme vous l’entendez, même si vous n’allez pas chaque semaine au repas de famille. Vous n’êtes plus dépendants de votre famille ou de votre communauté. Nous, l’État et le marché, nous allons prendre soin de vous. Nous vous fournirons nourriture, hébergement, éducation, santé, aide sociale et emploi, mais aussi pensions, assurances et protection. »

La littérature romantique décrit souvent un individu pris dans le conflit qui oppose l’État et le marché. Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. L’État et le marché sont la mère et le père de l’individu, et l’individu ne peut survivre que grâce à eux. Le marché nous fournit travail, assurance et pension. Voulons-nous apprendre un métier, les écoles publiques sont là pour dispenser l’enseignement souhaité. Voulons-vous créer une affaire, la banque nous prête de l’argent. Voulons-nous construire une maison, un entrepreneur s’en charge, et la banque nous accorde un prêt hypothécaire, le cas échéant garanti ou assuré par l’État. La police nous protège en cas de flambée de violence. L’assurance-santé veille sur nous si nous sommes malades quelques jours. En cas d’incapacité de travail de plusieurs mois, les services sociaux interviennent. S’il nous faut une aide à longueur de journée, il suffit de se tourner vers le marché pour embaucher une infirmière : généralement une étrangère venue du bout du monde, qui prend soin de nous avec un dévouement que nous n’attendons même plus de nos enfants. Pour peu que nous en ayons les moyens, nous pouvons vivre nos « années dorées » dans un foyer pour séniors. Le fisc nous traite en individus, et n’attend pas de nous que nous payions les impôts de nos voisins. Les tribunaux voient aussi en nous des individus et ne nous punissent jamais pour les crimes de nos cousins.

La qualité d’individu n’est plus reconnue aux seuls hommes adultes, mais aussi aux femmes et aux enfants. Dans la majeure partie de l’histoire, les femmes ont souvent été considérées comme la propriété de la famille ou de la communauté. Les États modernes, en revanche, voient en elles des individus, jouissant de droits économiques et juridiques propres, indépendamment de leur famille et de leur communauté. Elles peuvent ouvrir des comptes en banque, épouser qui elles veulent et même choisir de divorcer ou vivre seules.

Mais la libération de l’individu a un coût. Nous sommes nombreux à déplorer la perte des familles et communautés fortes, à nous sentir aliénés et menacés par le pouvoir de l’État et du marché impersonnels sur nos vies. Des États et des marchés composés d’individus aliénés peuvent s’immiscer dans la vie des citoyens plus aisément que les États et les marchés formés de familles et de communautés fortes. Quand, dans un immeuble d’habitation, les voisins ne parviennent pas à s’entendre sur la rémunération du concierge, comment espérer qu’ils résistent à l’État ?

Famille et communauté vs. État et marché

Le deal entre États, marchés et individus est malaisé. L’État et le marché ne sont pas d’accord sur leurs droits et obligations mutuels, et les particuliers déplorent que tous deux exigent trop et apportent trop peu. Dans bien des cas, les marchés exploitent les individus, et les États emploient leurs armées, leurs forces de police et leurs bureaucraties pour persécuter les individus au lieu de les défendre. Que ce deal marche, fût-ce imparfaitement, ne laisse pas d’étonner tant il fait violence à d’innombrables générations d’arrangements sociaux humains. Des millions d’années d’évolution nous ont modelés pour vivre et penser en membres d’une communauté. Il aura suffi de deux petits siècles pour faire de nous des individus aliénés. Rien n’atteste mieux l’impressionnant pouvoir de la culture.

*

La famille nucléaire n’a pas entièrement disparu du paysage moderne. Quand les États et les marchés ont dépouillé la famille de la plupart de ses rôles économiques et politiques, ils lui ont laissé quelques fonctions émotionnelles importantes. On attend toujours de la famille moderne qu’elle pourvoie aux besoins intimes, que l’État et le marché sont (jusqu’ici) incapables de combler. Même ici, pourtant, la famille est sujette à des interventions croissantes. Le marché façonne toujours plus la manière dont les gens vivent leur vie affective et sexuelle. Alors que, traditionnellement, la famille était la principale marieuse, c’est aujourd’hui le marché qui ajuste nos préférences affectives et sexuelles, puis aide à les satisfaire – moyennant des honoraires coquets. Jadis, les fiancés se rencontraient au salon, et l’argent passait des mains d’un père aux mains d’un autre. De nos jours, on drague dans les bars et les cafés, et l’argent passe des mains des amants à celles des serveuses. Plus d’argent encore va sur les comptes en banque des dessinateurs de mode, des gérants de salles de gym, des diététiciens, des cosméticiens et des spécialistes de chirurgie plastique, qui nous aident à aller au café en étant aussi proches que possible de l’idéal de beauté du marché.

L’État prête aussi une attention plus soutenue aux relations familiales, surtout entre parents et enfants. Les parents sont obligés d’envoyer leurs enfants à l’école. L’État peut prendre des mesures contre les parents particulièrement abusifs ou violents. Au besoin, il peut même les jeter en prison ou placer leurs enfants dans des familles nourricières. Il n’y a pas si longtemps, l’idée que l’État doive empêcher les parents de battre ou d’humilier leur progéniture eût été balayée d’un revers de main comme une idée ridicule et inapplicable. Dans la plupart des sociétés, l’autorité parentale est sacrée. Le respect et l’obéissance dus à ses parents comptaient parmi les valeurs consacrées entre toutes, et les parents pouvaient faire presque tout ce qu’ils voulaient, y compris tuer les nouveau-nés, vendre leurs enfants en esclavage ou marier leurs filles à des hommes qui avaient plus de deux fois leur âge. Aujourd’hui, l’autorité parentale bat en retraite. Les jeunes sont de plus en plus dispensés d’obéir à leurs aînés tandis que les parents sont blâmés de tout ce qui ne va pas dans la vie de leur rejeton. Au tribunal freudien, papa et maman ont aussi peu de chance d’être acquittés que les accusés d’un grand procès stalinien !

Communautés imaginaires

De même que la famille nucléaire, la communauté ne pouvait entièrement disparaître de notre monde sans substitut émotionnel. De nos jours, marchés et États satisfont l’essentiel des besoins matériels auxquels pourvoyaient autrefois les communautés, mais ils doivent aussi veiller aux liens tribaux.

Marchés et États le font en encourageant des « communautés imaginaires » qui contiennent des millions d’inconnus et qui sont adaptées aux besoins nationaux et commerciaux. Une communauté imaginaire est une communauté de gens qui ne se connaissent pas vraiment, mais imaginent se connaître. Ces communautés ne sont pas une invention récente. Royaumes, empires et Églises ont fonctionné des millénaires durant sous forme de communautés imaginaires. Dans la Chine antique, des dizaines de millions de gens se pensaient membres d’une même famille, dont l’empereur était le père. Au Moyen Âge, des millions de musulmans s’imaginaient frères et sœurs dans la grande communauté de l’Islam. Tout au long de l’histoire, cependant, ces communautés imaginaires ont été des seconds violons, passant après les communautés intimes de plusieurs dizaines de personnes qui se connaissaient vraiment très bien. Les communautés intimes comblaient les besoins émotionnels de leurs membres et étaient essentielles à la survie et au bien-être de tous. Au cours des deux derniers siècles, les communautés intimes ont dépéri, laissant les communautés imaginaires occuper le vide émotionnel.

La nation et la tribu des consommateurs sont les deux exemples les plus importants de ces communautés imaginaires. La nation est la communauté imaginaire de l’État ; la tribu des consommateurs, la communauté imaginaire du marché. Toutes deux sont des communautés imaginaires parce qu’il est impossible à tous les clients d’un marché ou à tous les ressortissants d’une nation de se connaître réellement comme les villageois se connaissaient jadis. Aucun Allemand ne saurait intimement connaître ses quelque 80 millions de concitoyens, ni les 500 millions de consommateurs du Marché commun (qui s’est ensuite transformé en Communauté européenne, puis en Union européenne).

Le consumérisme et le nationalisme font des heures supplémentaires pour nous persuader que des millions d’inconnus appartiennent à la même communauté que nous, que nous avons tous un passé commun, des intérêts communs et un futur commun. Ce n’est pas un mensonge. C’est de l’imagination. Comme la monnaie, les sociétés anonymes à responsabilité limitée et les droits de l’homme, les nations et les tribus de consommateurs sont des réalités intersubjectives. Elles n’existent que dans notre imaginaire collectif, mais leur pouvoir est immense. Tant que des millions d’Allemands croient à l’existence d’une nation allemande, s’excitent à la seule vue de symboles nationaux, racontent des mythes germaniques et sont prêts à sacrifier argent, temps et membres pour leur nation, l’Allemagne restera une des plus grandes puissances du monde.

La nation fait de son mieux pour cacher son caractère imaginaire. La plupart des nations se présentent comme une entité naturelle ou éternelle, créée à quelque époque primordiale en mêlant le sang des hommes au sol de la mère patrie. Or ces allégations sont habituellement exagérées. Les nations ont existé dans un passé lointain, mais leur importance était bien moindre qu’aujourd’hui parce que l’importance de l’État était beaucoup plus réduite. Au Moyen Âge, un habitant de Nuremberg pouvait éprouver quelque loyauté envers la nation allemande, mais sa loyauté était autrement plus forte envers sa famille et sa communauté locale, qui pourvoyaient à l’essentiel de ses besoins. De surcroît, quelle qu’ait pu être l’importance des nations anciennes, peu ont survécu. La plupart des nations existantes sont apparues après la Révolution industrielle.

Les exemples abondent au Moyen-Orient. Les nations syrienne, libanaise, jordanienne et irakienne sont le produit de frontières aléatoires tracées dans le sable par des diplomates français et britanniques ignorant l’histoire, la géographie et l’économie locales. Ces diplomates décidèrent en 1918 que la population du Kurdistan, de Bagdad et de Bassora serait dorénavant les « Irakiens ». Ce sont surtout les Français qui décidèrent qui serait syrien, qui serait libanais. Saddam Hussein et Hafez el-Assad firent de leur mieux pour promouvoir et renforcer leur conscience nationale de fabrication anglo-française, mais leurs discours emphatiques sur les nations syrienne et irakienne prétendument éternelles sonnaient creux.

Il va sans dire qu’on ne saurait créer une nation à partir de rien. Ceux qui se donnèrent du mal pour construire l’Irak et la Syrie utilisèrent des matériaux bruts historiques, géographiques et culturels – pour certains vieux de plusieurs siècles, voire de millénaires. Saddam Hussein coopta l’héritage du califat abbasside et de l’Empire babylonien, allant jusqu’à donner le nom de « Division Hammurabi » à une de ses unités blindées d’élite. Pour autant, cela ne fait pas de l’Irak une entité ancienne. Si je fais un gâteau avec de la farine, de l’huile et du sucre qui traînent dans mon garde-manger depuis deux mois, cela ne veut pas dire que mon gâteau soit vieux de deux mois.

Au fil des dernières décennies, les communautés nationales ont été de plus en plus éclipsées par des foules de consommateurs qui ne se connaissent pas intimement, mais partagent les mêmes habitudes et intérêts de consommation et ont donc le sentiment de faire partie de la même tribu de consommateurs – et se définissent comme tels. Si étrange que cela paraisse, les exemples abondent autour de nous. Les fans de Madonna, par exemple, constituent une tribu de consommateurs. Ils se définissent largement par le shopping, achètent des billets pour les concerts de Madonna, des CD, des posters, des T-shirts et des sonneries pour téléphone portable, et ainsi définissent-ils ce qu’ils sont. Les supporters de Manchester United, les végétariens et les écolos en sont d’autres exemples. Eux aussi se définissent avant tout par ce qu’ils consomment. C’est la clé de voûte de leur identité. Un végétarien allemand préférerait sans doute épouser une végétarienne française plutôt qu’une carnivore allemande.

Perpetuum mobile

Les révolutions des deux siècles passés ont été si rapides et si radicales qu’elles ont changé la caractéristique la plus fondamentale de l’ordre social. Traditionnellement, celui-ci était dur et rigide. « Ordre » impliquait stabilité et continuité. Les révolutions sociales rapides étaient exceptionnelles, et la plupart des transformations sociales résultaient de l’accumulation d’une multitude de petits pas. Les hommes avaient tendance à supposer que la structure sociale est inflexible et éternelle. Familles et communautés pouvaient bien lutter pour changer de place au sein de l’ordre, l’idée qu’on puisse en modifier la structure fondamentale leur restait étrangère. Les gens avaient tendance à s’accommoder du statu quo : « Il en a toujours été ainsi, il en ira toujours ainsi. »

Au cours des deux derniers siècles, le rythme du changement a été si rapide que l’ordre social a acquis une nature dynamique et malléable. Il est désormais en perpétuel mouvement. Quand nous parlons des révolutions modernes, nous avons tendance à penser 1789 (Révolution française), 1848 (révolutions libérales) ou 1917 (Révolution russe). Mais le fait est que, ces temps-ci, chaque année est révolutionnaire. De nos jours, quelqu’un de trente ans peut honnêtement dire à des adolescents incrédules : « Quand j’étais jeune, le monde était entièrement différent. » L’Internet, par exemple, ne s’est généralisé qu’au début des années 1990, voici une petite vingtaine d’années. On ne saurait imaginer le monde sans lui aujourd’hui.

Dès lors, essayer de définir les caractéristiques de la société moderne, c’est un peu vouloir définir la couleur d’un caméléon. La seule caractéristique dont on puisse être certain, c’est que le changement est incessant. Les gens s’y sont habitués, et la plupart d’entre nous pensons à l’ordre social comme à quelque chose de flexible, que nous pouvons manipuler et améliorer à volonté. La grande promesse des souverains prémodernes était de préserver l’ordre traditionnel ou même de revenir à quelque âge d’or perdu. Depuis deux siècles, la politique vit de la promesse de détruire le vieux monde pour en construire un meilleur à sa place. Même les partis les plus conservateurs se gardent bien de jurer de maintenir simplement les choses en l’état. Tous promettent réforme sociale, réforme de l’éducation et réforme économique… et souvent, ils tiennent leurs promesses.

*

De même que les géologues s’attendent à ce que les mouvements tectoniques se traduisent par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, de même nous pourrions imaginer que des mouvements sociaux drastiques se solderont par de sanglantes explosions de violence. L’histoire politique des xixe et xxe siècles est souvent racontée comme une série de guerres meurtrières, d’holocaustes et de révolutions. Tel un enfant chaussé de bottes neuves qui saute de flaque en flaque, l’histoire avance d’un bain de sang à l’autre : de la Première Guerre mondiale à la Seconde et à la guerre froide ; du génocide arménien à la Shoah et au génocide rwandais ; ou de Robespierre à Lénine et à Hitler.

Il y a du vrai là-dedans, mais cette liste de calamités qui ne nous est que trop familière est un peu trompeuse. Nous nous focalisons à l’excès sur les flaques et oublions la terre sèche qui les sépare. La fin des Temps modernes a vu des niveaux sans précédent de violence et d’horreur, mais aussi de paix et de tranquillité. Charles Dickens a pu ainsi écrire de la Révolution française qu’elle « fut le meilleur des temps, et le pire ». Sans doute est-ce vrai non seulement de la Révolution de 1789, mais aussi de toute l’époque qu’elle annonça.

C’est particulièrement vrai des sept décennies écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cette période, l’humanité a été pour la première fois confrontée à la possibilité d’un auto-anéantissement total et a connu bon nombre de guerres et de génocides. Mais ces décennies ont aussi été l’ère la plus pacifique de toute l’histoire humaine – et de beaucoup. C’est d’autant plus surprenant que ces mêmes décennies ont connu plus de changements politiques, économiques et sociaux que toute autre époque. Les plaques tectoniques de l’histoire se déplacent à une vitesse effroyable, mais les volcans se taisent le plus souvent. Le nouvel ordre élastique paraît capable de contenir et même d’initier des changements structurels radicaux sans dégénérer en conflit violent[4].

La paix aujourd’hui

La plupart des gens mesurent mal à quel point nous vivons dans une époque pacifique. Aucun de nous ne vivait il y a un millénaire, si bien que nous oublions facilement à quel point le monde était plus violent. Et, alors même qu’elles deviennent plus rares, les guerres attirent davantage l’attention. Beaucoup plus de gens pensent aux guerres qui font rage aujourd’hui en Afghanistan et en Irak qu’à la paix dans laquelle vivent désormais la plupart des Brésiliens et des Indiens.

Qui plus est, il est plus facile de rapporter la souffrance d’individus que celle de populations entières. Cependant, pour apprécier les processus macro-historiques, il nous faut examiner les statistiques générales plutôt que les histoires individuelles. En l’an 2000, la guerre causa la mort de 310 000 personnes, et les crimes violents provoquèrent la mort de 520 000. Chaque victime est un monde qui est détruit, une famille ruinée, des amis et des parents meurtris à vie. Dans une perspective macro, cependant, ces 830 000 victimes ne représentent que 1,5 % des 56 millions de personnes mortes cette année-là – dont 1 260 000 victimes d’accidents de la route (2,25 % de la mortalité totale) et 815 000 qui se sont suicidées (1,45 %)[5].

Les chiffres pour 2002 sont encore plus surprenants. Sur 57 millions de morts, 172 000 seulement sont morts de la guerre et 569 000 de crimes violents, soit un total de 741 000 victimes de violences humaines, pour 873 000 suicides[6]. Le fait est que l’année qui suivit les attentats du 11-Septembre, et malgré tout ce qu’on a pu dire du terrorisme et de la guerre, l’homme de la rue risquait moins de se faire tuer par un terroriste, un soldat ou un trafiquant de drogue que de mourir de sa propre main.

Dans la majeure partie du monde, les gens vont se coucher sans craindre qu’au milieu de la nuit une tribu voisine vienne entourer leur village et massacrer tout le monde. Les sujets britanniques aisés traversent quotidiennement la forêt de Sherwood pour se rendre de Nottingham à Londres sans craindre qu’une bande de joyeux brigands tout de vert vêtus ne leur tende une embuscade et ne les dépouille de leur argent pour le donner aux pauvres (ou, plus probablement, les trucide et garde l’argent pour elle). Les élèves ne supportent plus les coups de trique de leurs maîtres, les enfants n’ont plus à craindre d’être vendus en esclavage quand leurs parents ne peuvent plus payer leurs factures, et les femmes savent que la loi interdit à leurs maris de les frapper et de les forcer à rester à la maison. De plus en plus à travers le monde, ces espérances sont réalisées.

Le déclin de la violence est largement dû à l’essor de l’État. Tout au long de l’histoire, la violence est le plus souvent née d’affrontements locaux entre familles et communautés. (Aujourd’hui encore, les chiffres ci-dessus l’indiquent, le crime local est une menace bien plus meurtrière que les guerres internationales.) Les premiers cultivateurs, dont la communauté locale était l’organisation politique la plus importante, souffraient d’une violence endémique[7]. En se renforçant, royaumes et empires devaient serrer la bride aux communautés, en sorte que le niveau de violence décrût. Dans les royaumes décentralisés de l’Europe médiévale, entre 20 et 40 habitants sur 100 000 étaient assassinés chaque année. Dans les dernières décennies, alors que les États et les marchés sont devenus tout-puissants et que les communautés ont disparu, les taux de violence ont continué de baisser. La moyenne générale actuelle est de 9 meurtres par an pour 100 000 habitants, et la plupart de ces crimes ont lieu dans des États faibles tels que la Somalie et la Colombie. Dans les États centralisés d’Europe, la moyenne est de 1 meurtre par an pour 100 000 habitants[8].

Il est certainement des cas où les États emploient leurs forces pour tuer leurs citoyens, et ces épisodes occupent une grande place dans nos mémoires et nos peurs. Au xxe siècle, des dizaines, voire des centaines de millions de gens ont été victimes des forces de sécurité de leurs propres États. Reste que, dans une perspective macro, les tribunaux et les forces de police relevant de l’État ont probablement accru le niveau de sécurité mondiale. Même dans les dictatures oppressives modernes, l’homme de la rue risque moins de mourir entre les mains d’une autre personne que dans les sociétés prémodernes. En 1964, l’armée brésilienne prit le pouvoir et instaura une dictature qui dirigea le pays jusqu’en 1985. En l’espace de vingt ans, le régime assassina plusieurs milliers de Brésiliens. Des millions d’autres furent incarcérés et torturés. Même durant les pires années, le Brésilien moyen de Rio de Janeiro risquait bien moins de se faire tuer par des hommes que le Waorani, Arawete ou Yanomani moyen, indigènes qui vivent au fin fond de la forêt amazonienne, sans armée, ni police, ni prison. Des études anthropologiques ont montré qu’entre un quart et la moitié des leurs meurent tôt ou tard dans des conflits violents pour des questions de propriété, de femmes ou de prestige[9].

Retraite impériale

Que la violence au sein des États ait décru ou augmenté depuis 1945 est peut-être sujet à discussion. Ce que personne ne saurait nier, c’est que la violence internationale est tombée au niveau le plus faible, toutes époques confondues. L’exemple le plus évident est peut-être l’effondrement des empires européens. Tout au long de l’histoire, les empires ont écrasé les rébellions d’une main de fer et, quand son heure a sonné, l’empire sombrant a utilisé tous les moyens pour se sauver, pour finir habituellement dans un bain de sang. Sa chute finale a généralement conduit à l’anarchie et à des guerres de succession. Depuis 1945, la plupart des empires ont opté pour un retrait anticipé et pacifique. L’effondrement a été relativement rapide, calme et ordonné.

En 1945, la Grande-Bretagne dirigeait un quart de la planète. Trente ans plus tard, elle ne régnait plus que sur quelques îles. Dans l’intervalle, elle battit en retraite de la plupart de ses colonies de façon paisible et ordonnée. Même si, dans certains pays, comme en Malaisie et au Kenya, les Britanniques essayèrent de s’accrocher par la force des armes, le plus souvent ils acceptèrent la fin de l’Empire avec un soupir plutôt qu’en piquant une crise. Ils s’efforcèrent non pas de garder le pouvoir, mais de le transmettre en douceur. Une partie de l’éloge dont on couvre habituellement le Mahatma Gandhi pour son credo non violent revient en vérité à l’Empire britannique. Malgré de longues années de luttes âpres et souvent violentes, quand la fin du Raj arriva, les Indiens n’eurent pas à combattre les Britanniques dans les rues de Delhi ou de Calcutta. Une multitude d’États indépendants ont pris la place de l’Empire et ont joui depuis de frontières stables ; la plupart ont vécu pacifiquement à côté de leurs voisins. Certes, des dizaines de milliers de gens ont péri entre les mains de l’Empire britannique menacé et, dans plusieurs points chauds, sa retraite s’est soldée par l’éruption de conflits ethniques qui coûtèrent des centaines de milliers de vies (notamment en Inde). En comparaison de la moyenne historique à long terme, pourtant, le retrait des Britanniques fut un exemple d’ordre et de paix. L’Empire français fut plus opiniâtre. Son effondrement ne survint pas sans actions d’arrière-garde au Vietnam et en Algérie, qui coûtèrent également des centaines de milliers de vie. Mais les Français se retirèrent eux aussi rapidement et pacifiquement du reste de leurs dominions, laissant derrière eux des États ordonnés, plutôt qu’un chaos doublé d’une mêlée générale.

En 1989, l’effondrement de l’Union soviétique fut encore plus pacifique, malgré l’éruption de conflits ethniques dans les Balkans, le Caucase et l’Asie centrale. On n’avait encore jamais vu empire si puissant disparaître aussi rapidement et paisiblement. Hormis en Afghanistan, l’Empire soviétique n’avait pas subi de défaite militaire ; il n’avait pas connu non plus d’invasions ou de rébellions, ni même de campagnes de désobéissance civile de grande ampleur à la Martin Luther King. Les Soviétiques avaient encore des millions de soldats, des milliers de chars et d’avions et suffisamment d’armes nucléaires pour effacer plusieurs fois toute l’espèce humaine. L’armée Rouge et les autres armées du pacte de Varsovie restèrent loyales. Si le dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, en avait donné l’ordre, l’armée Rouge aurait ouvert le feu sur les masses soumises.

Mais l’élite soviétique et les régimes communistes de la majeure partie de l’Europe de l’Est (excepté la Roumanie et la Serbie) choisirent de ne pas employer ne serait-ce qu’une infime fraction de cette force militaire. Quand ses membres comprirent la faillite du communisme, ils renoncèrent à la force, reconnurent leur échec, firent leurs valises et rentrèrent à la maison. Gorbatchev et ses collègues abandonnèrent sans combattre les conquêtes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale ainsi que les conquêtes tsaristes beaucoup plus anciennes de la Baltique, de l’Ukraine, du Caucase et de l’Asie centrale. Il est glaçant d’envisager ce qui aurait pu se passer si Gorbatchev s’était conduit comme les dirigeants serbes, ou les Français en Algérie.

Pax atomica

Les États indépendants arrivés après ces empires s’intéressent étonnamment peu à la guerre. Depuis 1945, à de rares exceptions près, les États n’envahissent plus d’autres États pour les conquérir et les engloutir. Depuis des temps immémoriaux, ces conquêtes avaient été le pain et le beurre de l’histoire politique. C’est ainsi que la plupart des grands empires virent le jour, et la plupart des souverains et des populations s’attendaient à voir les choses demeurer en l’état. Des campagnes de conquête comme celles des Romains, des Mongols ou des Ottomans ne sauraient plus se dérouler nulle part aujourd’hui dans le monde. Depuis 1945, aucun pays indépendant reconnu par les Nations unies n’a été conquis et rayé de la carte. De temps à autre éclatent certes des guerres limitées, et des millions de gens meurent encore dans les guerres, mais même les guerres limitées ne sont plus la norme.

Beaucoup de gens croient que la disparition de la guerre internationale est le propre des démocraties riches d’Europe occidentale. En réalité, la paix s’imposa en Europe après avoir triomphé dans d’autres parties du monde. Les dernières grandes guerres internationales entre pays sud-américains furent la guerre de 1941 entre le Pérou et l’Équateur et celle de 1932-1935 opposant la Bolivie au Paraguay. La dernière guerre sérieuse entre pays de la région remontait aux années 1879-1884, opposant le Chili d’un côté à la Bolivie et au Pérou de l’autre.

Nous pensons rarement au monde arabe comme à une région particulièrement pacifique. Or, depuis que les pays arabes ont acquis leur indépendance, il n’est arrivé qu’une seule fois que l’un d’eux en envahisse un autre (en 1990, quand l’Irak envahit le Koweït). Il y a eu pléthore de heurts frontaliers (par exemple, en 1970, entre la Syrie et la Jordanie), beaucoup d’interventions armées dans les affaires d’autres pays (on pense à la Syrie au Liban), de nombreuses guerres civiles (Algérie, Yémen, Libye), et quantité de coups d’État et de révoltes. Mais, la guerre du Golfe exceptée, il n’y a pas eu de guerres internationales de grande ampleur entre États arabes. Même si l’on élargit le champ à tout le monde islamique, on ne trouve qu’un autre exemple, celui de la guerre Iran-Irak. Il n’y a pas eu de guerre Turquie-Iran, Pakistan-Afghanistan ou Indonésie-Malaisie.

La situation est bien moins rose en Afrique. Même là, cependant, la plupart des conflits prennent la forme de guerres civiles et de coups d’État. Depuis que les États africains ont obtenu leur indépendance dans les années 1960 et 1970, il y a eu très peu d’invasions à des fins de conquête.

Le monde avait déjà connu des périodes d’accalmie relative, comme en Europe entre 1871 et 1914, mais elles ont toujours mal fini. Cette fois-ci, pourtant, c’est différent. La vraie paix, c’est quand la guerre n’est plus plausible. Il n’y a jamais eu de paix véritable dans le monde. Entre 1871 et 1914, la guerre européenne était demeurée une éventualité. L’attente d’une guerre dominait la réflexion des armées, des responsables politiques et des citoyens ordinaires. Cette prémonition fut la règle dans toutes les autres périodes de paix de l’histoire. Telle était une des règles d’airain de la politique internationale : « Chaque fois qu’on est en présence de deux régimes politiques voisins, il existe un scénario plausible qui les conduira à se faire la guerre dans l’année. » Cette loi de la jungle a prévalu en Europe à la fin du xixe siècle, dans l’Europe médiévale, en Chine ancienne et dans la Grèce antique. Si Spartes et Athènes étaient en paix en 450 avant notre ère, un scénario possible laissait penser qu’elles seraient en guerre en 459.

L’humanité a aujourd’hui brisé cette loi de la jungle. Règne enfin une paix véritable, qui n’est pas simple absence de guerre. Dans la plupart des régimes, il n’est pas de scénario envisageable menant à un conflit de grande ampleur dans l’année. Qu’est-ce qui pourrait déboucher sur une guerre entre l’Allemagne et la France l’année prochaine ? ou entre la Chine et le Japon ? entre le Brésil et l’Argentine ? Certains heurts frontaliers mineurs pourraient bien se produire, mais seul un scénario apocalyptique pourrait se solder par une grande guerre à l’ancienne en 2015, avec les divisions blindées de l’Argentine qui déferleraient jusqu’aux portes de Rio et un tapis de bombes brésilien qui pulvériserait les quartiers de Buenos Aires. De telles guerres pourraient encore éclater l’an prochain entre plusieurs couples d’État : Israël et la Syrie, par exemple, l’Éthiopie et l’Érythrée, ou encore les États-Unis et l’Iran. Mais ce ne sont que les exceptions qui confirment la règle.

La situation pourrait bien changer à l’avenir et, rétrospectivement, le monde actuel pourrait nous frapper par son incroyable naïveté. Dans une perspective historique, cependant, notre naïveté même est fascinante. Jamais encore la paix n’avait été si présente qu’on ne pouvait même imaginer la guerre.

Les spécialistes ont essayé d’expliquer cette heureuse évolution dans plus de livres et d’articles que vous n’auriez jamais envie d’en lire et ont identifié plusieurs facteurs qui y ont contribué. D’abord et avant tout, le prix de la guerre a spectaculairement augmenté. Le « prix Nobel de la paix pour mettre fin à tous les prix de la paix » aurait dû être remis à Robert Oppenheimer et à ses collègues dans la mise au point de la bombe atomique. Les armes nucléaires ont transformé une éventuelle guerre de superpuissances en suicide collectif et, de ce fait, ont interdit de chercher à dominer le monde par la force des armes.

Ensuite, alors que le prix de la guerre s’envolait, ses profits déclinaient. Pendant le plus clair de l’histoire, les pays ont pu s’enrichir en pillant ou en annexant des territoires ennemis. L’essentiel de la richesse consistait en bien matériels tels que champs, bétail, esclaves et or, en sorte que pillage et occupation étaient aisés. De nos jours, la richesse consiste surtout en capital humain et savoir-faire organisationnel. Aussi est-il difficile de les emporter ou de les conquérir par la force.

Prenez l’exemple de la Californie. Sa richesse s’est d’abord construite sur les mines d’or. Aujourd’hui, cependant, elle se fonde sur le silicium et le celluloïd : la Silicon Valley et la pellicule d’Hollywood ! Qu’adviendrait-il si les Chinois se lançaient à l’assaut de la Californie, débarquaient un million de soldats sur les plages de San Francisco et déboulaient dans l’intérieur du pays ? Ils n’y gagneraient pas grand-chose. La richesse réside dans l’esprit des ingénieurs de Google et des script-docteurs, metteurs en scène et magiciens des effets spéciaux d’Hollywood, qui prendraient le premier avion à destination de Bangalore ou Bombay bien avant que les chars chinois ne foncent sur Sunset Boulevard. Ce n’est pas un hasard si les rares guerres de grande ampleur qui éclatent encore dans le monde, telle l’invasion irakienne du Koweït, se déroulent dans les régions dont la richesse reste une richesse matérielle à l’ancienne. Les cheiks du Koweït purent fuir à l’étranger, mais les gisements de pétrole restèrent et furent occupés.

Si la guerre est devenue moins profitable, la paix est plus lucrative que jamais. Dans les économies agricoles traditionnelles, le commerce à longue distance et les investissements étrangers étaient des détails. Dès lors, la paix apportait peu de profit, si ce n’est qu’elle évitait les coûts de la guerre. Si, en 1400, l’Angleterre et la France étaient en paix, les Français n’avaient pas à payer de lourds impôts de guerre ni à pâtir d’invasions destructrices ; par ailleurs, cependant, leurs portefeuilles n’en profitaient pas. Dans les économies capitalistes modernes, le commerce extérieur et les investissements ont pris une importance primordiale. La paix apporte donc des dividendes uniques. Tant que la Chine et les États-Unis sont en paix, les Chinois peuvent prospérer en vendant leurs produits aux Américains, en négociant à Wall Street et en accueillant les investissements américains.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, la culture politique mondiale a connu un véritable glissement tectonique. Dans l’histoire, maintes élites – chefs huns, nobles Vikings et prêtres aztèques, par exemple – tenaient la guerre pour un bien. D’autres y reconnaissaient un mal, mais un mal inévitable, qu’il valait donc mieux tourner à notre avantage. Pour la première fois de l’histoire, notre monde est dominé par une élite éprise de paix : des responsables politiques, des hommes d’affaires, des intellectuels et des artistes tiennent vraiment la guerre pour un mal, de surcroît évitable. (Il y a eu des pacifistes dans le passé : ainsi des premiers chrétiens. Mais les rares fois où ils accédèrent au pouvoir, ils eurent tendance à oublier l’injonction à « tendre l’autre joue ».)

Entre ces quatre facteurs existe une boucle de rétroaction positive. La menace d’un holocauste nucléaire favorise le pacifisme ; quand le pacifisme progresse, la guerre recule et le commerce fleurit ; et le commerce augmente à la fois les profits de la paix et les coûts de la guerre. Avec le temps, cette boucle de rétroaction crée un autre obstacle à la guerre, qui peut se révéler en fin de compte d’une suprême importance. La toile toujours plus serrée des connexions internationales érode l’indépendance de la plupart des pays, amenuisant les chances que l’un d’eux lâche unilatéralement sa meute. La plupart des pays ne lancent plus de guerre de grande ampleur pour la simple raison qu’ils ne sont plus indépendants. Bien que les citoyens d’Israël, de l’Italie, du Mexique ou de la Thaïlande puissent nourrir des illusions d’indépendance, le fait est que leurs gouvernements ne sauraient conduire des politiques économiques ou étrangères indépendantes, et sont certainement incapables de lancer et de mener de leur propre chef une guerre de grande ampleur. Nous assistons à la formation d’un empire mondial (voir le chapitre 11). Comme les précédents empires, celui-ci impose la paix à l’intérieur de ses frontières. Et comme celles-ci enferment la Terre entière, l’empire mondial fait effectivement régner la paix mondiale.

*

L’époque moderne est-elle une ère de carnages absurdes, de guerres et d’oppression illustrée par les tranchées de la Grande Guerre, le champignon atomique au-dessus d’Hiroshima et les manies sanguinaires de Hitler et de Staline ? Ou une ère de paix, dont les symboles sont les tranchées qui n’ont jamais été creusées en Amérique du Sud, les nuages atomiques qui ne sont jamais apparus au-dessus de Moscou et de New York, et les visages sereins du Mahatma Gandhi et de Martin Luther King ?

La réponse est affaire de calendrier. La manière dont les événements des toutes dernières années déforment notre vision du passé donne à réfléchir. Écrit en 1945 ou en 1962, ce chapitre eût probablement été beaucoup plus sombre. Écrit en 2014, il traduit une approche relativement optimiste de l’histoire moderne.

Pour satisfaire les optimistes aussi bien que les pessimistes, nous pouvons conclure que notre époque est au seuil du ciel et de l’enfer, passant nerveusement de la porte de l’un à l’antichambre de l’autre. L’histoire n’a pas encore décidé où elle finira, et une ribambelle de coïncidences pourrait encore nous propulser dans l’une ou l’autre direction.

[1]. Vaclav Smil, The Earth’s Biosphere : Evolution, Dynamics, and Change, Cambridge, Mass., MIT Press, 2002 ; Michael Gleich et al., Life Counts : Cataloging Life on Earth, New York, Atlantic Monthly Press, 2002 ; Sarah Catherine Walpole et al., « The Weight of Nations : An Estimation of Adult Human Biomass », BMC Public Health 12:439, 2012, http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/439.

[2]. William T. Jackman, The Development of Transportation in Modern England, Londres, Frank Cass & Co., 1966, p. 324-327 ; H. J. Dyos et D. H. Aldcroft, British Transport – An Economic Survey from the Seventeenth Century to the Twentieth, Leicester, Leicester University Press, 1969, p. 124-131 ; Wolfgang Schivelbusch, The Railway Journey : The Industrialization of Time and Space in the 19th Century, Berkeley, University of California Press, 1986.

[3]. Une « communauté intime » est un groupe de gens qui se connaissent bien et ont besoin les uns des autres pour survivre.

[4]. Pour une discussion fouillée de l’état de paix sans précédent des dernières décennies, voir notamment Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature : Why Violence Has Declined, New York, Viking, 2011 ; Joshua S. Goldstein, Winning the War on War : The Decline of Armed Conflict Worldwide, New York, N. Y., Dutton, 2011 ; Gat, War in Human Civilization.

[5]. « World Report on Violence and Health : Summary, Geneva 2002 », World Health Organization, accès le 10 décembre 2010, http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_annex_en.pdf. Pour les taux de mortalité aux époques antérieures, cf. Lawrence H. Keeley, War before Civilization : The Myth of the Peaceful Savage, New York, Oxford University Press, 1996.

[6]. « World Health Report, 2004 », World Health Organization, 124, accès le 10 décembre 2010, http://www.who.int/whr/2004/en/report04_en.pdf.

[7]. Raymond C. Kelly, Warless Societies and the Origin of War, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2000, p. 21. Voir aussi Gat, War in Human Civilization, p. 129-131 ; Keeley, War before Civilization.

[8]. Manuel Eisner, « Modernization, Self-Control and Lethal Violence », British Journal of Criminology, 41:4, 2001, p. 618-638 ; Manuel Eisner, « Long-Term Historical Trends in Violent Crime », Crime and Justice : A Review of Research, 30, 2003, p. 83-142 ; « World Report on Violence and Health : Summary, Geneva 2002 », World Health Organization, accès le 10 décembre 2010, http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_annex_en.pdf ; « World Health Report, 2004 », World Health Organization, 124, accès le 10 décembre 2010, http://www.who.int/whr/2004/en/report04_en.pdf.

[9]. Walker et Bailey, « Body Counts in Lowland South American Violence », p. 30.