1.

Un animal insignifiant

Il y a environ 13,5 milliards d’années, la matière, l’énergie, le temps et l’espace apparaissaient à l’occasion du Big Bang. L’histoire de ces traits fondamentaux de notre univers est ce qu’on appelle la physique.

Environ 300 000 ans après leur apparition, la matière et l’énergie commencèrent à se fondre en structures complexes, appelées atomes, lesquels se combinèrent ensuite en molécules. L’histoire des atomes, des molécules et de leurs interactions est ce qu’on appelle la chimie.

Voici près de 3,8 milliards d’années, sur la planète Terre, certaines molécules s’associèrent en structures particulièrement grandes et compliquées : les organismes. L’histoire des organismes est ce qu’on appelle la biologie.

Voici près de 70 000 ans, des organismes appartenant à l’espèce Homo sapiens commencèrent à former des structures encore plus élaborées : les cultures. Le développement ultérieur de ces cultures humaines est ce qu’on appelle l’histoire.

Trois révolutions importantes infléchirent le cours de l’histoire. La Révolution cognitive donna le coup d’envoi à l’histoire voici quelque 70 000 ans. La Révolution agricole l’accéléra voici environ 12 000 ans. La Révolution scientifique, engagée voici seulement 500 ans, pourrait bien mettre fin à l’histoire et amorcer quelque chose d’entièrement différent. Ce livre raconte comment ces trois révolutions ont affecté les êtres humains et les organismes qui les accompagnent.

*

Il y a eu des êtres humains bien avant qu’il y ait histoire. Des animaux très proches des hommes modernes apparurent il y a environ 2,5 millions d’années. Pendant d’innombrables générations, cependant, ils ne se distinguèrent pas de la myriade d’autres organismes dont ils partageaient les habitats. Voici deux millions d’années, en excursion en Afrique orientale, vous auriez pu tomber sur un éventail de personnages familiers : des mères inquiètes câlinant leurs bébés et des bandes d’enfants insouciants jouant dans la boue ; des jeunes capricieux en révolte contre les diktats de la société et des vieux fatigués qui demandaient seulement qu’on leur fiche la paix ; des machos bombant le torse pour impressionner la beauté locale et de vieilles et sages matriarches qui avaient déjà tout vu. Ces hommes archaïques aimaient, jouaient, nouaient des amitiés et se disputaient rang et pouvoir – mais les babouins, les chimpanzés et les éléphants en faisaient autant. Ils n’avaient rien de très particulier. Personne, et les humains moins que quiconque, n’imaginait que leurs descendants marcheraient un jour sur la Lune, scinderaient l’atome, sonderaient le code génétique et écriraient des livres d’histoire. Ce qu’il faut avant tout savoir des hommes préhistoriques, c’est qu’ils étaient des animaux insignifiants, sans plus d’impact sur leur milieu que des gorilles, des lucioles ou des méduses.

Les biologistes classent les organismes en espèces. On dit d’animaux qu’ils appartiennent à la même espèce s’ils ont tendance à s’accoupler l’un avec l’autre, donnant naissance à des rejetons féconds. Juments et ânes ont un ancêtre commun récent, et partagent maints traits physiques. Sexuellement, cependant, ils ne s’intéressent guère les uns aux autres. Ils s’accoupleront si on les y pousse, mais ils donneront des mules ou des mulets stériles. Les mutations de l’ADN de l’âne ne sauraient donc jamais se transmettre aux chevaux, et inversement. Les deux types d’animaux sont considérés comme des espèces différentes, suivant des voies évolutives différentes. En revanche, un bouledogue et un épagneul paraissent très différents, mais ils sont membres de la même espèce, partageant le même vivier d’ADN. Leur accouplement sera fructueux, et leurs chiots devenus adultes pourront s’accoupler avec d’autres chiens et faire à leur tour des petits.

Les espèces issues d’un ancêtre commun sont réunies sous le vocable de « genre » (en latin genus, ou genera au pluriel). Lions, tigres, léopards et jaguars sont des espèces différentes du genre Panthera. Les biologistes baptisent les organismes d’un double nom latin, indiquant le genre, suivi de l’espèce. Les lions, par exemple, portent le nom de Panthera leo : l’espèce leo, du genre Panthera. Les lecteurs de ce livre sont vraisemblablement tous des Homo sapiens : de l’espèce sapiens (sage) et du genre Homo (homme).

Les genres sont à leur tour regroupés en familles : ainsi des chats (lions, guépards, chats domestiques), des chiens (loups, renards, chacals) ou des éléphants (éléphants, mammouths, mastodontes). Tous les membres d’une même famille peuvent faire remonter leur lignage à une matriarche ou un patriarche fondateur. Par exemple, du plus petit chaton domestique au lion le plus féroce, tous les chats ont un ancêtre félin commun qui vivait il y a environ 25 millions d’années.

Homo sapiens appartient lui aussi à une famille. Un fait banal, qui a été l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire. Homo sapiens a longtemps préféré se croire à part des autres animaux : un orphelin sans famille, privé de frères et sœurs et de cousins et, surtout, sans parents. Or, ce n’est pas le cas. Qu’on le veuille ou non, nous sommes membres d’une grande famille particulièrement tapageuse : celle des grands singes. Parmi nos plus proches parents vivants figurent les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outangs. Les plus proches sont les chimpanzés. Il y a six millions d’années, une même femelle eut deux filles : l’une qui est l’ancêtre de tous les chimpanzés ; l’autre qui est notre grand-mère.

Des squelettes dans le placard

Homo sapiens a caché un secret encore plus dérangeant. Non seulement nous avons pléthore de cousins peu civilisés, mais nous avions aussi jadis bon nombre de frères et sœurs. Nous avons pris l’habitude de nous considérer comme les seuls humains parce que, au cours des 10 000 dernières années, notre espèce a bel et bien été la seule espèce humaine dans les parages. Pourtant, le sens réel du mot « humain » est « animal appartenant au genre Homo », et il y a eu beaucoup d’autres espèces de ce genre en plus d’Homo sapiens. De surcroît, on le verra dans le dernier chapitre du livre, dans un avenir pas si lointain nous pourrions avoir affaire à des humains non sapiens. Afin de clarifier ce point, je précise que j’emploierai souvent le mot « Sapiens » (Sapiens, au pluriel) pour désigner les membres de l’espèce Homo sapiens, et réserverai le mot « humain » à tous les membres existants du genre Homo.

Les humains sont apparus en Afrique de l’Est voici environ 2,5 millions d’années, issus d’un genre antérieur de singe, Australopithecus ou « australopithèque », qui signifie « singe austral ». Il y a environ deux millions d’années, une partie de ces hommes et femmes archaïques quittèrent leur foyer d’origine pour traverser et coloniser de vastes régions d’Afrique du Nord, d’Europe et d’Asie. La survie dans les forêts enneigées d’Europe septentrionale n’exigeant pas les mêmes qualités que la survie dans les jungles fumantes d’Indonésie, les populations humaines évoluèrent dans des directions différentes. Il en résulta diverses espèces distinctes, auxquelles les savants ont assigné des noms latins pompeux.

Les humains d’Europe et d’Asie occidentale ont donné l’Homo neanderthalensis (« l’homme de la vallée de Neander »), plus communément connu sous le nom de « Neandertal ». Plus trapu et plus musculeux que le Sapiens, le Neandertal était bien adapté au climat froid de l’Eurasie occidentale à l’âge glaciaire. Les régions orientales de l’Asie étaient peuplés par l’Homo erectus, ou « homme dressé », qui y survécut près de deux millions d’années – ce qui en fait l’espèce humaine la plus durable qui ait jamais vécu. Il est peu probable que ce record soit jamais battu, même par notre espèce. Il est douteux qu’Homo sapiens soit encore dans les parages dans un millénaire. Alors deux millions d’années est tout à fait inconcevable !

Sur l’île de Java, en Indonésie, vivait l’Homo soloensis, « homme de la vallée de Solo », mieux armé pour vivre sous les tropiques. Sur une autre île indonésienne – l’îlot de Florès – vivaient des humains archaïques qui ont subi un processus de rabougrissement. Les humains atteignirent Florès quand le niveau de la mer était exceptionnellement bas, et que l’île était aisément accessible depuis le Continent. Quand le niveau des mers remonta, certains se trouvèrent pris au piège sur l’île, pauvre en ressources. Les grands éléments, qui ont besoin de beaucoup de nourriture, furent les premiers à mourir. Les plus petits survécurent bien plus facilement. Au fil des générations, la population de Florès devint une population de nains. Cette espèce unique, dont le nom scientifique est Homo floresiensis, ne dépassait pas un mètre pour un poids maximal de 25 kilos. Ils n’en furent pas moins capables de produire des outils de pierre et, à l’occasion, réussirent à chasser l’éléphant – même si, pour être honnête, il s’agissait aussi d’éléphants nains.

En 2010, un autre frère perdu fut arraché à l’oubli, quand des chercheurs fouillant la grotte de Denisova, en Sibérie, découvrirent une phalange fossilisée. L’analyse génétique prouva que le doigt était celui d’une espèce humaine encore inconnue, qu’on a baptisée du nom d’Homo denisova. Qui sait combien de nos parents perdus attendent d’être redécouverts dans d’autres grottes, sur d’autres îles, dans d’autres contrées ?

Pendant que ces humains évoluaient en Europe et en Asie, l’évolution ne s’arrêta pas en Afrique de l’Est. Le berceau de l’humanité continua de nourrir de nombreuses espèces nouvelles, telles que l’Homo rudolfensis, « l’homme du lac Rodolphe », l’Homo ergaster, « homme artisan », et finalement notre propre espèce, que nous avons immodestement baptisée du nom d’Homo sapiens, « homme sage ».

Les membres de certaines de ces espèces étaient massifs, d’autres nains. Les uns étaient de redoutables chasseurs quand les autres étaient de faibles cueilleurs. Si certains ne quittèrent jamais leur île, beaucoup écumèrent les continents. Mais toutes appartenaient au genre Homo. Tous étaient des êtres humains.

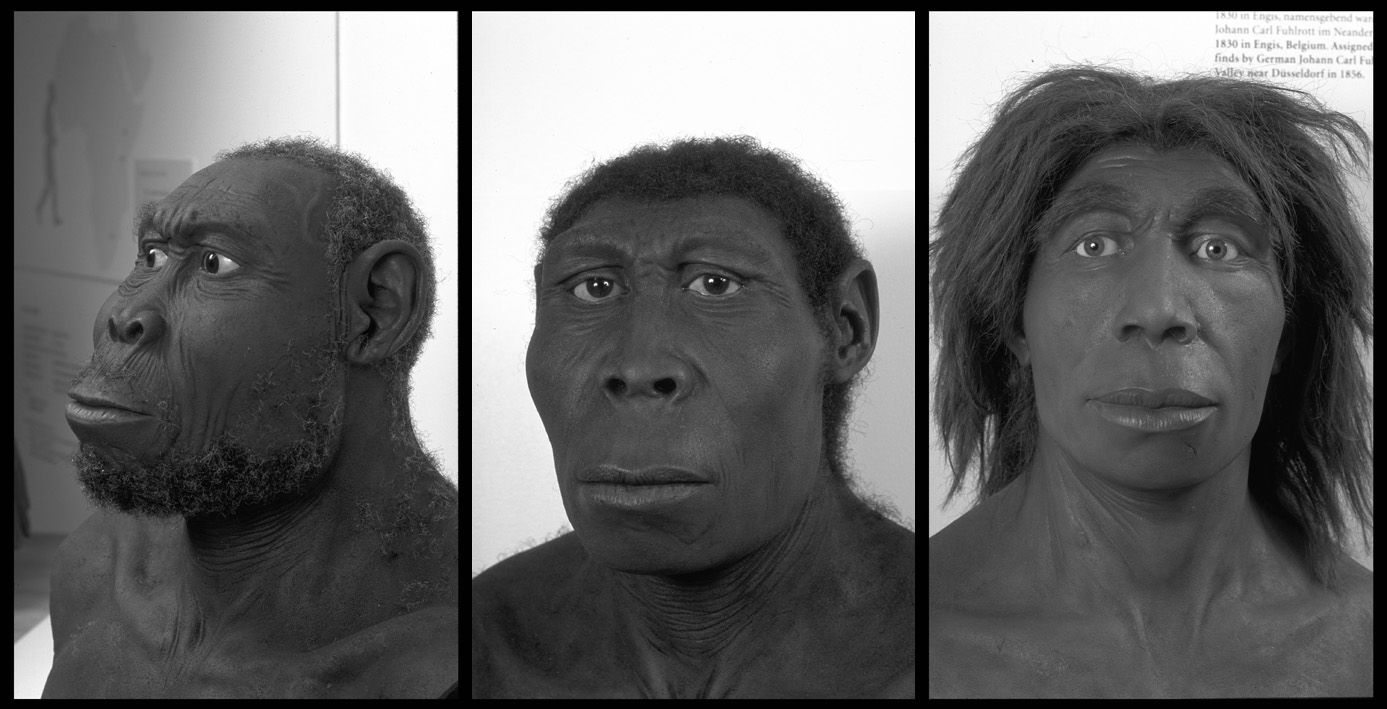

Nos frères et sœurs, selon les reconstructions spéculatives (de gauche à droite) : Homo rudolfensis (Afrique de l’Est) ; Homo erectus (Asie) ; et Homo neanderthalensis (Europe et Asie occidentale). Tous sont des humains.

Un sophisme commun est d’imaginer une ascendance linéaire, avec l’ergaster qui engendre erectus, qui engendre Neandertal, qui lui-même mène à nous. Or, ce modèle linéaire donne l’impression fausse qu’à tout moment un seul type d’humain aurait habité la Terre, et que toutes les espèces antérieures ne seraient que des modèles plus anciens de nous-mêmes. La vérité est qu’entre voici deux millions d’années et 10 000 ans, le monde a hébergé, en même temps, plusieurs espèces humaines. Et pourquoi pas ? Il existe bien aujourd’hui plusieurs espèces de renards, d’ours et de cochons. Il y a 100 000 ans, au moins six espèces d’homme arpentaient la Terre. C’est notre exclusivité présente, non pas la pluralité d’espèces passée, qui est peut-être particulière – et compromettante. Nous le verrons sous peu, nous, les Sapiens, avons de bonnes raisons de refouler le souvenir de nos frères et sœurs.

Le coût de la pensée

En dépit de leurs multiples différences, toutes les espèces partagent plusieurs caractéristiques marquantes. La plus notable est la taille extraordinaire du cerveau en comparaison de celui des autres animaux. Les mammifères de 60 kilos ont un cerveau moyen de 200 cm3. Les tout premiers hommes, voici 2,5 millions d’années, avaient un cerveau d’environ 600 cm3. Le Sapiens moderne possède un cerveau moyen de 1 200-1 400 cm3. Les cerveaux de Neandertal étaient encore plus gros.

Que l’évolution ait sélectionné les gros cerveaux peut bien nous sembler couler de source. Nous sommes si épris de notre grande intelligence que nous imaginons qu’en matière de puissance cérébrale plus on en a, mieux c’est. Si tel était le cas, cependant, la famille des félins aurait aussi produit des chats sachant calculer, et les cochons auraient maintenant lancé leur propre programme spatial. Pourquoi les cerveaux géants sont-ils si rares dans le règne animal ?

Un cerveau géant est épuisant pour le corps. Il n’est pas facile à trimballer, surtout enchâssé dans un crâne massif. Il est plus difficile encore à alimenter. Chez l’Homo sapiens, le cerveau représente autour de 2 % à 3 % du poids corporel total, mais il consomme 25 % de l’énergie du corps quand celui-ci est au repos, contre 8 % seulement pour le cerveau des autres grands singes. Les humains archaïques payèrent leurs gros cerveaux de deux façons. Premièrement, ils passèrent plus de temps à chercher de quoi se nourrir. Deuxièmement, leurs muscles s’atrophièrent. Comme un gouvernement détourne des fonds de la défense vers l’éducation, les hommes détournèrent de l’énergie des biceps vers les neurones. Que ce soit une bonne stratégie pour survivre dans la savane ne va pas de soi. Si un chimpanzé ne peut l’emporter dans une discussion avec un Homo sapiens, le singe peut le déchiqueter comme une poupée de chiffons.

Aujourd’hui, nos gros cerveaux donnent de bons résultats car nous savons produire des voitures et des fusils, qui nous permettent d’aller plus vite que les chimpanzés et de les abattre à bonne distance au lieu de lutter avec eux. Or, voitures et fusils sont un phénomène récent. Pendant plus de deux millions d’années, les réseaux neuronaux de l’homme n’ont cessé de croître, mais en dehors de couteaux en silex ou de bâtons pointus, il n’était pas grand-chose de précieux pour l’attester. Comment expliquer l’évolution du cerveau humain massif au cours de ces deux millions d’années ? Franchement, nous n’en savons rien.

Un autre trait humain singulier est que nous marchons redressé, sur deux jambes. Debout, il est plus facile de scruter la savane, de guetter le gibier ou l’ennemi, tandis que les bras, devenus inutiles pour la locomotion, sont libérés à d’autres fins : lancer des pierres ou des signaux, par exemple. Plus ces mains pouvaient faire de choses, plus leurs propriétaires connaissaient de réussite, de sorte que la pression évolutive s’est traduite par une concentration croissante de nerfs et de muscles tout en délicatesse dans les paumes et les doigts. De ce fait, les humains peuvent accomplir avec leurs mains des tâches d’une extrême complexité. Ils peuvent notamment produire des outils élaborés. La première preuve d’une production d’outil date d’il y a environ 2,5 millions d’années, et la manufacture et l’utilisation d’outils sont, selon les archéologues, les critères auxquels on reconnaît les anciens humains.

Marcher redressé avait cependant son revers. Le squelette de nos ancêtres primates se développa des millions d’années durant pour supporter une créature qui marchait à quatre pattes et avait une tête relativement petite. S’ajuster à la position debout était un défi d’autant plus redoutable que l’échafaudage devait supporter un crâne extra-large. L’espèce humaine paya sa hauteur de vues et ses mains industrieuses par des migraines et des raideurs dans la nuque.

Pour les femmes, il y eut un prix supplémentaire. La position droite nécessitait des hanches plus étroites, resserrant le canal utérin – et ce, au moment précis où la tête des bébés devenait toujours plus grosse. La mort en couches fut un risque majeur pour les femelles humaines. Celles qui accouchaient tôt, quand le cerveau et la tête du bébé étaient encore relativement petits et souples, s’en sortaient mieux et pouvaient avoir plus d’enfants. En conséquence, la sélection naturelle favorisa les naissances précoces. De fait, en comparaison d’autres animaux, les humains naissent prématurés, alors que nombre de leurs systèmes vitaux sont encore sous-développés. Un poulain peut trottiner peu après sa naissance ; un chaton de quelques semaines quitte sa mère pour explorer le monde tout seul. Les bébés d’homme sont démunis, tributaires durant de longues années de leurs aînés qui assurent leur nourriture, leur protection et leur éducation.

Cet élément a grandement contribué aux extraordinaires capacités sociales de l’humanité comme à ses problèmes sociaux uniques. Avec leurs enfants accrochés à leurs basques, les mères solitaires ne pouvaient guère trouver assez de nourriture pour leurs rejetons et pour elles-mêmes. Élever des enfants nécessitait l’aide constante des autres membres de la famille et des voisins. Il faut une tribu pour élever un homme. Ainsi l’évolution favorisa-t-elle ceux qui sont capables de nouer de robustes liens sociaux. De surcroît, les humains naissant sous-développés, ils se prêtent bien mieux qu’aucun autre animal à l’éducation et à la socialisation. La plupart des mammifères sortent de la matrice telle une poterie émaillée d’un four : vouloir la remodeler, c’est seulement risquer de l’égratigner ou de la briser. Les humains sortent de la matrice comme du verre fondu d’un four. On peut les tourner, les étirer et les façonner avec un étonnant degré de liberté. C’est bien pourquoi nous pouvons aujourd’hui éduquer nos enfants, en faire des chrétiens ou des bouddhistes, des capitalistes ou des socialistes, des hommes épris de guerre ou de paix.

*

Nous supposons qu’un gros cerveau, l’usage d’outils, des capacités d’apprentissage supérieures et des structures sociales complexes sont des avantages immenses. Que ceux-ci aient fait de l’espèce humaine l’animal le plus puissant sur Terre paraît aller de soi. Or, deux bons millions d’années durant, les humains ont joui de tous ces avantages en demeurant des créatures faibles et marginales. Les humains qui vivaient voici un million d’années, malgré leurs gros cerveaux et leurs outils de pierre tranchants, connaissaient la peur constante des prédateurs, du gros gibier rarement chassé, et subsistaient surtout en cueillant des plantes, en ramassant des insectes, en traquant des petits animaux et en mangeant les charognes abandonnées par d’autres carnivores plus puissants.

Un des usages les plus courants des premiers outils de pierre consistait à ouvrir les os pour en extraire la moelle. Selon certains chercheurs, telle serait notre niche originelle. De même que la spécialité des pics est d’extraire les insectes des troncs d’arbre, de même les premiers hommes se spécialisèrent dans l’extraction de la moelle. Pourquoi la moelle ? Eh bien, imaginez que vous observiez une troupe de lions abattre et dévorer une girafe. Vous attendez patiemment qu’ils aient fini. Mais ce n’est pas encore votre tour à cause des chacals et des hyènes – vous n’avez aucune envie de vous frotter à eux – qui récupèrent les restes. C’est seulement après que vous et votre bande oserez approcher de la carcasse, en regardant prudemment à droite et à gauche, puis fouiller les rares tissus comestibles abandonnés.

C’est là une clé pour comprendre notre histoire et notre psychologie. Tout récemment encore, le genre Homo se situait au beau milieu de la chaîne alimentaire. Des millions d’années durant, les êtres humains ont chassé des petites créatures et ramassé ce qu’ils pouvaient, tout en étant eux-mêmes chassés par des prédateurs plus puissants. Voici 400 000 ans seulement que plusieurs espèces d’hommes ont commencé à chasser régulièrement le gros gibier ; et 100 000 ans seulement, avec l’essor de l’Homo sapiens, que l’homme s’est hissé au sommet de la chaîne alimentaire.

Ce bond spectaculaire du milieu au sommet a eu des conséquences considérables. Les autres animaux situés en haut de la pyramide, tels les lions ou les requins, avaient eu des millions d’années pour s’installer très progressivement dans cette position. Cela permit à l’écosystème de développer des freins et des contrepoids qui empêchaient lions et requins de faire trop de ravages. Les lions devenant plus meurtriers, les gazelles ont évolué pour courir plus vite, les hyènes pour mieux coopérer, et les rhinocéros pour devenir plus féroces. À l’opposé, l’espèce humaine s’est élevée au sommet si rapidement que l’écosystème n’a pas eu le temps de s’ajuster. De surcroît, les humains eux-mêmes ne se sont pas ajustés. La plupart des grands prédateurs de la planète sont des créatures majestueuses. Des millions d’années de domination les ont emplis d’assurance. Le Sapiens, en revanche, ressemble plus au dictateur d’une république bananière. Il n’y a pas si longtemps, nous étions les opprimés de la savane, et nous sommes pleins de peurs et d’angoisses quant à notre position, ce qui nous rend doublement cruels et dangereux. Des guerres meurtrières aux catastrophes écologiques, maintes calamités historiques sont le fruit de ce saut précipité.

Une race de cuisiniers

Dans cette ascension, une étape significative fut la domestication du feu. Il y a 800 000 ans, déjà, certaines espèces humaines faisaient peut-être, à l’occasion, du feu. Voici environ 300 000 ans, Homo erectus, les Neandertal et les ancêtres d’Homo sapiens faisaient quotidiennement du feu. Les humains disposaient alors d’une source de lumière et de chaleur fiable, ainsi que d’une arme redoutable contre les lions en maraude. Peu après, les hommes ont bien pu commencer à mettre délibérément le feu aux alentours de leur habitat. Un feu soigneusement maîtrisé pouvait transformer des fourrés stériles et infranchissables en pâture de choix grouillant de gibier. En outre, le feu une fois éteint, les entrepreneurs de l’Âge de pierre arpentaient les restes fumants à la recherche d’animaux carbonisés, de noix et de tubercules. Mais la meilleure chose qu’ait apportée le feu, c’est la cuisine.

Des aliments indigestes sous leurs formes naturelles – ainsi du blé, du riz et des pommes de terre – devinrent des produits de base de notre régime grâce à la cuisine. Mais le feu ne changea pas seulement la chimie des aliments, il en changea aussi la biologie. La cuisine tua des germes et des parasites qui infestaient les aliments. Il devint aussi beaucoup plus facile aux hommes de mâcher et de digérer leurs vieux aliments favoris en les cuisinant : fruits, noix, insectes et charognes. Tandis qu’un chimpanzé passe cinq heures à mâchonner de la nourriture crue, une heure suffit à un homme qui mange de la nourriture cuisinée.

L’apparition de la cuisine permit aux hommes de manger des aliments plus variés, de passer moins de temps à se nourrir, et de le faire avec des dents plus petites et des intestins plus courts. Selon certains spécialistes, il existe un lien direct entre l’apparition de la cuisine, le raccourcissement du tube digestif et la croissance du cerveau. Les longs intestins et les gros cerveaux dévorant chacun de l’énergie, il est difficile d’avoir les deux. En raccourcissant les intestins et en réduisant leur consommation d’énergie, la cuisine a sans le vouloir ouvert la voie aux jumbo-cerveaux des Neandertal et des Sapiens[1].

Le feu a aussi ouvert le premier gouffre significatif entre l’homme et les autres animaux. La puissance de presque tous les animaux leur vient de leur corps : la force de leurs muscles, la taille de leurs dents, l’envergure de leurs ailes. S’ils peuvent exploiter vents et courants, ils sont bien incapables de maîtriser ces forces naturelles, et sont toujours contraints par leur physique. Les aigles, par exemple, identifient les colonnes qui s’élèvent du sol, déploient leurs ailes géantes et laissent l’air chaud les porter. En revanche, ils ne sauraient maîtriser la place des colonnes, et leur capacité de portage maximale est strictement proportionnelle à leur envergure.

Domestiquant le feu, les hommes s’emparèrent d’une force obéissante et potentiellement illimitée. À la différence des aigles, ils purent choisir quand et où allumer une flamme, puis exploiter le feu pour diverses tâches. Qui plus est, la puissance du feu n’était pas limitée par la forme, la structure ou la vigueur du corps humain. Une femme seule avec un silex et un bâton à feu pouvait brûler une forêt entière en quelques heures. La domestication du feu était un signe des choses à venir.

Gardiens de nos frères

Malgré les bénéfices du feu, les humains d’il y a 150 000 ans étaient encore des créatures marginales. Ils pouvaient maintenant effrayer les lions, se réchauffer quand les nuits étaient fraîches et, à l’occasion, brûler la forêt. Mais, toutes espèces humaines confondues, ils étaient moins d’un million à vivre, en s’en sortant à peine, entre l’archipel indonésien et la péninsule Ibérique : un simple blip sur le radar écologique.

Notre propre espèce, Homo sapiens, était déjà présente sur la scène mondiale, mais jusque-là elle se mêlait de ses affaires dans un coin de l’Afrique. Nous ne savons pas exactement quand les animaux que l’on peut classer comme Homo sapiens ont évolué à partir d’un type d’humains antérieur, mais la plupart des spécialistes conviennent cependant qu’il y a 150 000 ans l’Afrique orientale était peuplée de Sapiens qui nous ressemblaient énormément. Si l’un d’eux finissait dans une morgue aujourd’hui, le pathologiste ne remarquerait rien de particulier. Grâce aux bienfaits du feu, ils avaient des dents et des mâchoires plus petites que leurs ancêtres, alors qu’ils avaient des cerveaux massifs, d’une taille égale aux nôtres.

Lieux et dates de la conquête du globe avant notre ère par Homo sapiens.

Les spécialistes s’accordent aussi à penser qu’il y a environ 70 000 ans Sapiens atteignit l’Arabie depuis l’Afrique orientale, et que depuis la péninsule Arabique cette population a rapidement investi le bloc continental eurasien.

Quand l’Homo sapiens débarqua en Arabie, la majeure partie de l’Eurasie était déjà colonisée par d’autres êtres humains. Qu’advint-il d’eux ? Il existe deux théories contradictoires. La « Théorie du métissage » raconte une savoureuse histoire d’attirance, de sexe et de mélange. Les immigrants africains essaimant autour du monde se mêlèrent à d’autres populations humaines. Les populations actuelles sont le fruit de ce mélange.

Par exemple, quand les Sapiens atteignirent le Moyen-Orient et l’Europe, ils rencontrèrent des Neandertal. Ces humains étaient plus musclés que les Sapiens, avaient des cerveaux plus grands et étaient mieux adaptés aux climats froids. Utilisant des outils et le feu, ils étaient habiles à la chasse ; visiblement, ils prenaient soin de leurs malades et de leurs infirmes. Les archéologues ont découvert des os de Neandertal qui vécurent de longues années avec de graves handicaps physiques – preuve que leurs parents s’occupaient d’eux. Les Neandertal sont souvent caricaturés au point que l’on en fait l’archétype de l’« homme des cavernes » brutal et stupide, mais des données récentes ont changé leur image.

Selon la Théorie du métissage, quand Sapiens se répandit dans les terres des Neandertal, il fraya avec ceux-ci, jusqu’au mélange des deux populations. Si tel est le cas, les Eurasiens actuels ne sont pas de purs Sapiens, mais un mélange de Sapiens et de Neandertal. De même, quand Sapiens atteignit l’Asie de l’Est, il se mêla à l’Erectus local, si bien que Chinois et Coréens sont un mélange de Sapiens et d’Erectus.

L’approche opposée, la « Théorie du remplacement », raconte une histoire très différente d’incompatibilité et de révulsion, voire de génocide. Selon cette théorie, les Sapiens et les autres humains avaient des anatomies différentes, et très probablement des habitudes d’accouplement, voire des odeurs, différentes. Sexuellement, ils ne se seraient guère intéressés les uns aux autres. Même si un Roméo Neandertal et une Juliette Sapiens étaient tombés amoureux, leurs enfants eussent été incapables d’engendrer à leur tour, parce que le fossé génétique qui séparait les deux populations était déjà infranchissable. Les deux populations restèrent entièrement distinctes, et quand les Neandertal moururent, ou furent tués, leurs gènes disparurent avec eux. Dans cette optique, Sapiens remplaça toutes les populations humaines antérieures sans se mêler à elles. Si tel est le cas, on peut faire remonter tous les lignages humains contemporains à la seule Afrique orientale, voici 70 000 ans. Nous sommes tous de « purs Sapiens ».

Ce débat est lourd de conséquences. Dans la perspective de l’évolution, 70 000 ans est un intervalle relativement bref. Si la Théorie du remplacement est juste, tous les hommes vivants possèdent grosso modo le même bagage génétique, et les distinctions de race sont quantité négligeable. En revanche, si la Théorie du métissage est exacte, il pourrait bien exister des différences génétiques entre Africains, Européens et Asiatiques qui remontent à des centaines de milliers d’années. C’est de la dynamite politique, qui peut donner des matériaux à des théories raciales explosives.

Reconstruction spéculative d’un enfant Neandertal. Les données génétiques laissent penser qu’au moins certains Neandertal avaient la peau claire et les cheveux blonds.

Dans les dernières années, la Théorie du remplacement a été communément reçue. Elle se prévalait de données archéologiques plus solides et elle était plus politiquement correcte (les chercheurs n’avaient aucune envie d’ouvrir la boîte de Pandore du racisme en invoquant une diversité génétique significative entre populations humaines modernes). Mais cette situation a pris fin en 2010, quand ont été publiés les résultats de quatre années d’efforts pour dresser la carte du génome néandertalien. Les généticiens ont recueilli suffisamment d’ADN intact sur des fossiles pour procéder à une large comparaison avec l’ADN des humains contemporains. Les résultats ont stupéfié la communauté scientifique.

Il est apparu que de 1 % à 4 % de l’ADN unique des populations modernes du Moyen-Orient et d’Europe est de l’ADN de Neandertal. Ce n’est pas énorme, mais c’est significatif. Un second choc survint quelques mois plus tard, quand il apparut que l’ADN extrait du doigt fossilisé de Denisova partageait jusqu’à 6 % de son ADN unique avec les Mélanésiens et les aborigènes d’Australie actuels !

Si ces résultats sont valables – et il ne faut pas perdre de vue que de nouvelles recherches en cours peuvent corroborer ces conclusions ou les corriger –, les tenants du métissage ont eu au moins raison sur certains points. Pour autant, cela ne signifie pas que la Théorie du remplacement soit totalement fausse. Les Neandertal et les Dénisoviens n’ayant fourni qu’une petite quantité d’ADN à notre génome actuel, on ne saurait parler de « fusion » entre Sapiens et d’autres espèces humaines. Si les différences entre elles n’étaient pas assez importantes pour empêcher entièrement des rapports féconds, elles étaient suffisantes pour rendre ces contacts très rares.

Mais alors, comment comprendre la parenté biologique des Sapiens, des Neandertal et des Dénisoviens ? Visiblement, il ne s’agissait pas d’espèces tout à fait différentes comme les chevaux et les ânes. Par ailleurs, ce n’étaient pas non plus juste des populations différentes de la même espèce, comme les bouledogues et les épagneuls. La réalité biologique n’est pas en noir et blanc. Il existe d’importantes zones grises. Deux espèces ayant évolué à partir d’un ancêtre commun, comme les chevaux et les ânes, ont été à une époque simplement deux populations de la même espèce comme les bouledogues et les épagneuls. Il dut y avoir un moment où les deux populations étaient déjà très différentes l’une de l’autre mais encore capables, en de rares occasions, d’avoir des relations sexuelles et d’engendrer des rejetons féconds. Puis une nouvelle mutation trancha ce dernier fil, et les deux espèces suivirent des voies évolutives séparées.

Il semble que, voici 50 000 ans environ, Sapiens, Neandertal et Dénisoviens aient été à ce point limite. C’étaient des espèces presque entièrement séparées, mais pas tout à fait. Les Sapiens, nous le verrons dans le prochain chapitre, étaient déjà très différents des Neandertal et des Dénisoviens par leur code génétique et leurs traits physiques, mais aussi par leurs capacités cognitives et sociales. Il apparaît pourtant qu’il était encore possible, à de rares occasions, à un Sapiens et à un Neandertal de donner un rejeton fécond. Les populations n’ont donc pas fusionné, mais quelques gènes Neandertal chanceux ont eu la chance de monter dans l’Express Sapiens. Il est déroutant, voire saisissant, de penser qu’il fut un temps où nous, Sapiens, pouvions copuler avec un animal d’une espèce différente et avoir des enfants ensemble.

Mais, si les Neandertal, les Dénisoviens et autres espèces humaines n’ont pas été purement et simplement assimilés par les Sapiens, pourquoi ont-ils disparu ? Une possibilité est que l’Homo sapiens les ait poussés à l’extinction. Imaginez une bande de Sapiens arrivant dans une vallée des Balkans habitée depuis des centaines de milliers d’années par des Neandertal. Les nouveaux venus se mirent à chasser le cerf et à ramasser les noix et les baies qui étaient la nourriture de base traditionnelle des Neandertal. Forts de meilleures techniques et de compétences sociales supérieures, les Sapiens étaient des chasseurs et des cueilleurs plus efficaces, ce qui leur permit de se multiplier et d’essaimer. Moins doués, les Neandertal eurent alors de plus en plus de mal à se nourrir. Leur population s’amenuisa jusqu’à dépérir lentement, hormis, peut-être, un ou deux membres qui rejoignirent leurs voisins Sapiens.

Une autre possibilité est que la concurrence autour des ressources ait dégénéré en violences et en génocide. La tolérance n’est pas une marque de fabrique du Sapiens. Dans les Temps modernes, une petite différence de couleur de peau, de dialecte ou de religion a suffi à pousser un groupe de Sapiens à en exterminer un autre. Les anciens Sapiens auraient-ils été plus tolérants envers une espèce humaine entièrement différente ? Il se peut fort bien que la rencontre des Sapiens et des Neandertal ait donné lieu à la première et la plus significative campagne de nettoyage ethnique de l’histoire.

Quoi qu’il ait pu se produire, les Neandertal (et les autres espèces humaines) sont un des grands « et si » de l’histoire. Imaginez comment les choses auraient pu tourner si les Neandertal et les Dénisoviens avaient survécu à côté des Homo sapiens. Quel genre de cultures, de sociétés et de structures politiques serait apparu dans un monde où auraient coexisté plusieurs espèces d’hommes ? Par exemple, comment les confessions religieuses se seraient-elles développées ? Lirait-on dans le livre de la Genèse que les Neandertal descendent d’Adam et Ève ? Jésus serait-il mort pour les péchés des Dénisoviens ? Et le Coran eût-il réservé des places au Ciel pour tous les justes, quelle que fût leur espèce ? Les Neandertal auraient-ils pu servir dans les légions romaines ou la bureaucratie tentaculaire de la Chine impériale ? La Déclaration d’indépendance américaine affirmerait-elle comme une évidence que tous les membres du genre Homo sont créés égaux ? Karl Marx eût-il appelé à l’union les prolétaires de toutes les espèces ?

Au fil des 10 000 dernières années, Homo sapiens s’est si bien habitué à être la seule espèce humaine que nous peinons à envisager toute autre possibilité. Faute de frères et sœurs, il nous est plus facile de nous imaginer comme la quintessence de la création, séparée du reste du règne animal par un gouffre béant. Quand Charles Darwin expliqua qu’Homo sapiens n’était qu’une espèce d’animal parmi les autres, les gens poussèrent de hauts cris. Aujourd’hui encore, beaucoup refusent d’y croire. Si les Neandertal avaient survécu, nous considérerions-nous encore comme une créature à part ? Peut-être est-ce précisément ce qui incita nos ancêtres à effacer les Neandertal. Ils étaient trop familiers pour que l’on feigne de les ignorer, trop différents pour qu’on les tolère.

*

Qu’il faille ou non les en blâmer, les Sapiens n’étaient pas plutôt arrivés quelque part que la population indigène s’éteignait. Les derniers restes d’Homo soloensis datent d’environ 50 000 ans. L’Homo denisova disparut peu après, il y a quelque 40 000 ans. Les Neandertal quittèrent la scène voici près de 30 000 ans. Les derniers nains humains ont disparu de l’île Florès il y a environ 12 000 ans. Ils laissèrent derrière eux des os, des outils de pierre, quelques gènes de notre ADN, et une foule de questions sans réponse. Ils ont aussi laissé derrière eux Homo sapiens, la dernière espèce humaine : nous.

Quel est le secret de la réussite des Sapiens ? Comment avons-nous réussi à nous établir aussi rapidement dans tant d’habitats distants et écologiquement différents ? Comment avons-nous refoulé dans les oubliettes toutes les autres espèces d’hommes ? Pourquoi même les Neandertal, robustes, résistants au froid et malins, n’ont pu survivre à notre assaut ? Le débat continue de faire rage. La réponse la plus probable est la chose même qui rend le débat possible : c’est avant tout par son langage unique qu’Homo sapiens a conquis le monde.

[1]. Ann Gibbons, « Food for Thought : Did the First Cooked Meals Help Fuel the Dramatic Evolutionary Expansion of the Human Brain ? », Science, 316:5831, 2007, p. 1558-1560.