12.

La loi de la religion

Sur le marché médiéval de Samarcande, cité bâtie sur une oasis d’Asie centrale, des marchands syriens passaient la main sur de fines soies chinoises, les membres de farouches tribus des steppes présentaient le tout dernier lot d’esclaves aux cheveux de paille de l’Extrême-Occident et des boutiquiers empochaient des pièces d’or gravées de caractères exotiques et de profils de rois inconnus. Ici, à l’un des plus grands carrefours de l’époque entre Orient et Occident, Nord et Sud, l’unification de l’humanité était un fait quotidien. On put observer le même processus à l’œuvre quand Kubilai Khan rassembla son armée pour envahir le Japon en 1281. Des cavaliers mongols vêtus de peaux et de fourrures côtoyaient des fantassins chinois avec leurs chapeaux de bambous ; des auxiliaires coréens avinés cherchaient la bagarre aves des matelots tatoués de la mer de Chine méridionale ; des ingénieurs d’Asie centrale écoutaient interloqués les récits à dormir debout des aventuriers européens, et tous obéissaient aux ordres d’un seul empereur.

Pendant ce temps, autour de la sainte Kaaba, à La Mecque, l’unification de l’humanité progressait par d’autres moyens. Pèlerin à La Mecque en 1300, faisant le tour du sanctuaire le plus saint de l’islam, vous vous seriez sans doute retrouvé en compagnie de Mésopotamiens, avec leurs robes flottant au vent, leurs yeux brillant d’extase et leurs bouches répétant l’un après l’autre les 99 noms de Dieu. Juste devant, vous auriez pu apercevoir un patriarche turc au visage buriné venu des steppes asiatiques, clopinant, appuyé sur un bâton et se caressant la barbe d’un air songeur. D’un côté, avec leurs bijoux en or étincelant sur leur peau noir de jais, se trouvait peut-être un groupe de musulmans du royaume africain du Mali. L’arôme des clous de girofle, du curcuma, de la cardamome et du sel de mer eût signalé la présence de frères venus des Indes ou des mystérieuses îles à épices, plus à l’est.

De nos jours, la religion est souvent considérée comme une source de discrimination, de désaccord et de désunion. En vérité, pourtant, elle a été le troisième grand unificateur de l’humanité avec la monnaie et les empires. Les ordres sociaux et les hiérarchies étant toujours imaginaires, tous sont fragiles, et le sont d’autant plus que la société est vaste. Le rôle historique crucial de la religion a été de donner une légitimité surhumaine à ces structures fragiles. Nos lois, assurent les religions, ne sont point le résultat de caprices des hommes, mais sont ordonnées par une autorité absolue et suprême. De ce fait, au moins certaines lois fondamentales sont hors d’atteinte, assurant ainsi la stabilité sociale.

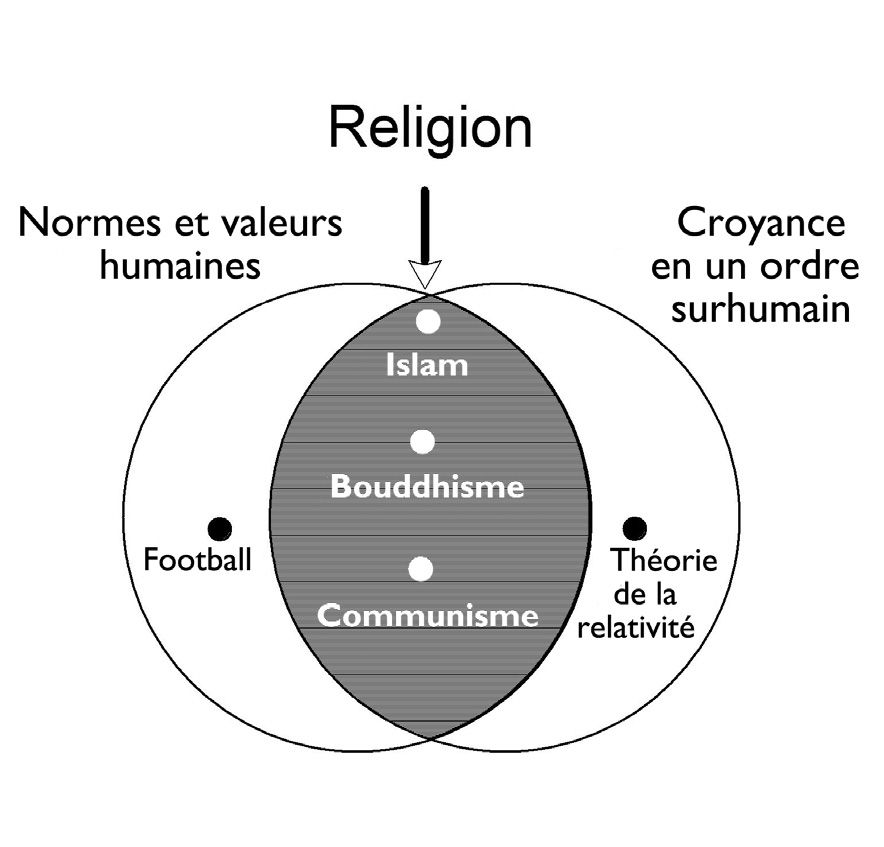

La religion peut donc se définir comme un système de normes et de valeurs humaines fondé sur la croyance en l’existence d’un ordre surhumain. Cette définition implique deux critères distincts :

1) Les religions supposent qu’il existe un ordre surhumain, qui n’est pas le produit des caprices ou des accords des hommes. Le football professionnel n’est pas une religion parce que, malgré ses multiples lois, rites et rituels souvent bizarres, tout le monde sait que le foot est une invention humaine et que la FIFA peut à tout moment élargir la taille des buts ou supprimer la règle du hors-jeu.

2) Fondée sur cet ordre surhumain, la religion instaure des normes et des valeurs qui engagent. Beaucoup d’Occidentaux croient aux fantômes, aux fées et à la réincarnation, mais ces croyances ne sont pas une source de normes morales et comportementales. À ce titre, elles ne constituent pas une religion.

Bien qu’elles puissent légitimer des ordres sociaux et politiques très larges, toutes les religions n’ont pas actualisé ce potentiel. Pour unir sous son égide un vaste territoire peuplé de groupes humains disparates, une religion doit posséder deux autres qualités. Premièrement, elle doit épouser un ordre surhumain universel qui est vrai toujours et partout. Deuxièmement, elle doit insister pour répandre cette croyance auprès de tous. Autrement dit, elle doit être universelle et missionnaire.

Les religions les plus connues de l’histoire, tels l’islam et le bouddhisme, sont universelles et missionnaires. Par voie de conséquence, les gens ont tendance à croire que toutes les religions leur ressemblent. En fait, la plupart des religions anciennes étaient locales et exclusives. Leurs adeptes croyaient à des divinités et à des esprits locaux, et ne se souciaient pas de convertir toute l’espèce humaine. Pour autant qu’on le sache, les religions universelles et missionnaires n’ont commencé à apparaître qu’au Ier millénaire avant notre ère. Leur émergence fut l’une des révolutions les plus importantes de l’histoire et une contribution vitale à l’unification de l’humanité, au même titre que l’émergence d’empires universels et d’une monnaie universelle.

Réduire au silence les agneaux

Quand l’animisme était le système de croyance dominant, les normes et valeurs humaines devaient prendre en considération la perspective et les intérêts de cette multitude d’autres êtres, tels que les animaux, les plantes, les fées et les fantômes. Par exemple, une bande de fourrageurs de la vallée du Gange a pu édicter une règle interdisant d’abattre un figuier particulièrement grand, de crainte que le figuier ne se fâche et ne se venge. Une autre bande de la vallée de l’Indus a pu interdire de chasser le renard à queue blanche parce qu’un de ces renards révéla un jour à une vieille femme sage où la bande pourrait trouver de l’obsidienne précieuse.

Ces religions avaient tendance à adopter une perspective très locale et à souligner les traits uniques de lieux, climats et phénomènes spécifiques. La plupart des fourrageurs passaient leur vie dans une zone qui ne dépassait pas 1 000 km2. Pour survivre, les habitants d’une vallée avaient besoin de comprendre l’ordre surhumain qui régulait la vallée et d’ajuster leur comportement en conséquence. Il était absurde d’essayer de convaincre les habitants d’une vallée lointaine de suivre les mêmes règles. La population de l’Indus n’avait cure d’envoyer des missionnaires du côté du Gange pour convaincre la population locale de ne pas chasser le renard à queue blanche.

La Révolution agricole semble s’être accompagnée d’une révolution religieuse. Les chasseurs-cueilleurs chassaient et cueillaient animaux et plantes sauvages auxquels on pouvait attribuer un statut égal à celui d’Homo sapiens. Chasser le mouton ne rendait pas celui-ci inférieur à l’homme, qui n’était pas davantage inférieur au tigre parce que ce dernier le chassait. Les êtres communiquaient directement les uns avec les autres et négociaient les règles régissant leur habitat partagé. À l’opposé, les cultivateurs possédaient et manipulaient plantes et animaux, et ne pouvaient guère s’abaisser à négocier avec leurs biens. Le premier effet religieux de la Révolution agricole fut de transformer les plantes et les animaux de membres égaux d’une table ronde spirituelle en possessions muettes.

Cela n’en créa pas moins un gros problème. Les paysans pouvaient bien souhaiter le contrôle absolu de leurs moutons, mais ils savaient parfaitement que celui-ci demeurait limité. Ils pouvaient enfermer les moutons dans un enclos, castrer les béliers et choisir soigneusement les agnelles : ils ne pouvaient avoir la certitude que celles-ci concevraient et donneraient naissance à des agneaux sains, pas plus qu’ils ne pouvaient prévenir l’éruption d’épidémies meurtrières. Mais alors comment préserver la fécondité des troupeaux ?

Suivant une théorie dominante sur l’origine des dieux, ceux-ci gagnèrent en importance parce qu’ils offraient une solution à ce problème. Des divinités comme la déesse de la fertilité, le dieu du ciel et le dieu de la médecine passèrent au-devant de la scène quand plantes et animaux perdirent leur faculté de parler, et le principal rôle des dieux était de servir d’intermédiaire entre les hommes et les plantes ou animaux muets. De fait, la mythologie ancienne est, pour une large part, un contrat par lequel les hommes promettent une dévotion éternelle aux dieux en échange de leur domination sur les plantes et les animaux : les premiers chapitres du livre de la Genèse en sont un exemple de choix. Des millénaires durant, après la Révolution agricole, la liturgie religieuse consistait essentiellement pour les hommes à sacrifier des agneaux, du vin et des gâteaux en échange desquels les forces divines promettaient des récoltes abondantes et des troupeaux féconds.

Dans un premier temps, la Révolution agricole eut un impact bien plus modeste sur le statut des autres membres du système animiste, comme les rochers, les sources, les spectres et les démons. Mais ceux-ci, à leur tour, perdirent progressivement leur statut en faveur des nouveaux dieux. Tant que les gens passaient leur vie entière dans les limites d’un territoire de quelques centaines de kilomètres carrés, les esprits locaux pouvaient satisfaire l’essentiel de leurs besoins. Avec l’expansion des royaumes et des réseaux commerciaux, cependant, les gens eurent besoin d’entrer en contact avec des entités dont le pouvoir englobait un royaume ou un bassin commercial dans sa totalité.

C’est l’effort pour faire face à ces besoins qui mena à l’apparition des religions polythéistes (du grec polu, « nombreux », et theos, « dieu »). Dans ces religions, le monde est sous la coupe d’un groupe de dieux puissants, tels la déesse de la fertilité ou les dieux de la pluie et de la guerre. Les humains pouvaient en appeler à eux et, s’ils étaient satisfaits de leurs dévotions et de leurs sacrifices, ces dieux pouvaient daigner apporter pluie, victoire et santé.

L’animisme ne disparut pas totalement avec l’avènement du polythéisme. Démons, fées et spectres, rochers, sources et arbres sacrés restèrent partie intégrante de la quasi-totalité des religions polythéistes. Ces esprits étaient bien moins importants que les grands dieux, mais ils étaient assez bons pour satisfaire les besoins prosaïques de beaucoup de gens ordinaires. Alors que le roi, dans sa capitale, sacrifiait des douzaines de béliers gras au grand dieu de la guerre, priant pour la victoire sur les barbares, le paysan dans sa cabane allumait une bougie à la fée du figuier, priant pour qu’elle aide à guérir son fils malade.

Ce n’est pourtant pas sur les moutons ou les démons que l’essor des grands dieux eut son impact le plus fort, mais sur le statut de l’Homo sapiens. Pour les animistes, l’homme n’était qu’une des nombreuses créatures qui peuplaient le monde. Les polythéistes, en revanche, virent de plus en plus dans le monde un reflet de la relation entre les dieux et les hommes. Nos prières, nos sacrifices, nos péchés et nos bons actes déterminaient le destin de l’écosystème. Une terrible inondation pouvait effacer par milliards fourmis, sauterelles, tortues, antilopes, girafes et éléphants pour la simple raison que quelques crétins de Sapiens avaient fâché les dieux. Ce faisant, le polythéisme rehaussa le statut des dieux, mais aussi celui de l’humanité. Les membres moins chanceux du vieux système animiste perdirent leur stature pour devenir des accessoires ou les éléments d’un décor silencieux dans le grand drame des relations de l’homme avec les dieux.

Les bienfaits de l’idolâtrie

Deux millénaires de lavage de cerveau monothéiste ont conduit la plupart des Occidentaux à ne voir dans le polythéisme qu’idolâtrie ignorante et puérile. Ce n’est qu’un stéréotype injuste. Pour comprendre la logique interne du polythéisme, il est nécessaire de saisir l’idée centrale qui étaye la croyance en des dieux multiples.

Le polythéisme ne conteste pas nécessairement l’existence d’une force ou d’une loi unique qui régit la totalité de l’univers. En fait, la plupart des religions polythéistes et même animistes reconnaissent une force suprême de ce genre qui se tient derrière les différents dieux, démons et rochers sacrés. Dans le polythéisme grec, Zeus, Héra, Apollon et leurs collègues étaient soumis à une force toute-puissante qui englobait tout : le Destin (Moira, Anankè). Les dieux nordiques étaient eux aussi les esclaves du Destin, qui les condamna à périr dans le cataclysme du Ragnarök (le Crépuscule des Dieux). Dans la religion polythéiste des Yorouba d’Afrique de l’Ouest, tous les dieux sont nés du dieu suprême Olodumare, et lui restent soumis. Dans le polythéisme hindou, un principe unique, Atman, a la haute main sur les innombrables dieux et esprits, l’humanité et le monde biologique ou philosophique. Atman est l’essence ou l’âme éternelle de tout l’univers, aussi bien que de chaque individu et chaque phénomène.

L’unique raison d’approcher la force suprême de l’univers serait de renoncer à tous les désirs et d’embrasser le mauvais avec le bon : d’embrasser même la défaite, la misère, la maladie et la mort. Ainsi, certains Hindous, connus sous le nom de Sâdhus ou de Sannyasis, consacrent leur vie à s’unir avec Atman jusqu’à atteindre l’éveil. Ils s’efforcent de voir le monde du point de vue de ce principe fondamental, de comprendre que, dans cette perspective éternelle, tous les désirs, toutes les peurs de ce monde sont des phénomènes vides de sens et éphémères. Or, la plupart des Hindous ne sont pas des Sâdhus, mais sont plongés dans la morasse des soucis prosaïques, où Atman n’est pas d’un grand secours. Pour recevoir une aide en ces matières, la plupart approchent les dieux qui ont des pouvoirs partiels, plutôt que généraux : des dieux comme Ganesha, Lakshmi et Saraswati. Parce que leurs pouvoirs sont partiels, précisément, ces dieux ont des intérêts et des travers. Les hommes peuvent donc passer des accords avec ces forces et compter sur leur aide pour gagner une guerre et se remettre d’une maladie.

Et ces petites forces sont nécessairement nombreuses parce que dès que vous vous mettez à partager la force d’un principe suprême qui englobe tout, vous vous retrouvez inévitablement avec plus d’une divinité. D’où la pluralité des dieux.

L’intuition fondamentale du polythéisme est propice à une profonde tolérance religieuse. Les polythéistes croyant, d’un côté, à une force suprême et totalement désintéressée et, de l’autre, à une multiplicité de forces partielles et de parti pris, les dévots d’un dieu n’ont aucune difficulté à accepter l’existence et l’efficacité d’autres dieux. Par nature ouvert, le polythéisme persécute rarement les « hérétiques » et les « infidèles ».

Même quand ils se taillèrent des empires immenses, les polythéistes n’essayèrent pas de convertir leurs sujets. Les Égyptiens, les Romains et les Aztèques n’envoyèrent pas de missionnaires en terres étrangères propager le culte d’Osiris, de Jupiter ou d’Huitzilopochtli (la divinité en chef aztèque) et ne dépêchèrent certainement pas d’armées à cette fin. On attendait des peuples soumis de l’Empire qu’ils respectent les dieux et les rituels de l’Empire, puisque ces dieux et ces rites le protégeaient et légitimaient. Pour autant, ils n’étaient pas tenus d’abandonner leurs dieux et rituels locaux. Dans l’Empire aztèque, les peuples soumis étaient contraints de bâtir des temples à Huitzilopochtli, mais ces temples étaient édifiés à côté de ceux des dieux locaux, non pas à leur place. Bien souvent on vit l’élite impériale adopter les dieux et les rites du peuple soumis. Les Romains se firent un plaisir d’introduire dans leur panthéon la déesse asiatique Cybèle et la déesse égyptienne Isis.

Le seul dieu que les Romains ont longtemps refusé de tolérer est le dieu monothéiste et évangélisateur des chrétiens. L’Empire romain n’exigeait pas des chrétiens qu’ils abandonnent leurs croyances et rituels, mais attendaient qu’ils respectent les dieux protecteurs de l’Empire et la divinité de l’empereur. Il s’agissait au fond d’une déclaration de loyauté politique. Les chrétiens s’y refusant avec véhémence, puis rejetant tous les essais de compromis, les Romains réagirent en persécutant ce qu’ils tenaient pour une faction politiquement subversive. Et encore le firent-ils avec tiédeur. Dans les trois cents ans qui séparent la crucifixion du Christ de la conversion de Constantin, les empereurs polythéistes romains ne lancèrent pas plus de quatre persécutions générales de chrétiens. À quoi il faut ajouter les violences antichrétiennes déclenchées par les administrateurs et gouverneurs locaux. Reste que si l’on additionne les victimes de toutes ces persécutions, il apparaît qu’en trois siècles les Romains polythéistes ne tuèrent pas plus de quelques milliers de chrétiens[1]. À titre de comparaison, au fil des quinze siècles suivants, les chrétiens massacrèrent les chrétiens par millions pour défendre des interprétations légèrement différentes d’une religion d’amour et de compassion.

Particulièrement notoires sont les guerres de Religion, opposant catholiques et protestants, qui balayèrent l’Europe des xvie-xviie siècles. Si tous acceptaient la divinité du Christ et Son évangile d’amour et de compassion, leur désaccord portait sur la nature de cet amour. Les protestants croyaient l’amour divin si grand que Dieu S’était incarné et laissé supplicier et crucifier, rachetant ainsi l’humanité du péché originel et ouvrant les portes du Ciel à tous ceux qui professaient leur foi en Lui. À quoi les catholiques répondaient que la foi est certes essentielle, mais ne suffit pas. Pour accéder au paradis, les croyants doivent participer aux rites de l’Église et faire de bonnes actions. Les protestants rejetaient cette idée, affirmant que cette contrepartie est une manière de rabaisser la grandeur et l’amour de Dieu. Croire que l’entrée au Ciel dépend de ses actes est une manière de se donner de l’importance et suppose que la souffrance du Christ en croix et l’amour de Dieu pour l’humanité ne suffisent pas.

Ces querelles théologiques prirent un tour si violent qu’aux xvie et xviie siècles catholiques et protestants s’entretuèrent par centaines de milliers. Les 23-24 août 1572, les catholiques français qui insistaient sur l’importance des bonnes actions s’en prirent aux protestants qui chantaient l’amour de Dieu pour l’humanité. Lors du massacre de la Saint-Barthélemy, entre 5 000 et 10 000 protestants trouvèrent la mort en moins de vingt-quatre heures. Quand le pape apprit la nouvelle à Rome, sa joie fut telle qu’il organisa des prières de liesse pour célébrer l’occasion et chargea Giorgio Vasari de faire une fresque du massacre dans une salle du Vatican (aujourd’hui inaccessible aux visiteurs[2]). Plus de chrétiens moururent de la main d’autres chrétiens au cours de ces vingt-quatre heures que sous l’Empire romain polythéiste tout au long de son existence.

Dieu est Un

Au fil du temps, certains adeptes des dieux polythéistes s’éprirent tellement de leur protecteur particulier qu’ils s’éloignèrent de l’intuition polythéiste de base. Ils se mirent à croire que leur dieu était le dieu unique et qu’il était la force suprême de l’univers. En même temps, ils continuèrent de lui prêter des intérêts et des partis pris et crurent qu’ils pouvaient passer des alliances avec Lui. Ainsi naquirent les religions monothéistes, dont les fidèles implorent la puissance suprême de l’univers pour les aider à se remettre de la maladie, gagner au loto ou remporter la victoire à la guerre.

La première religion monothéiste que nous connaissions est apparue en Égypte autour de 1 350 avant notre ère, quand le pharaon Akhenaton déclara qu’une des divinités mineures du panthéon égyptien, le dieu Aton, était en réalité la puissance suprême qui gouvernait l’univers. Akhenaton institutionnalisa son culte pour en faire la religion officielle et prétendit surveiller le culte de tous les autres dieux. Mais sa révolution religieuse fut un échec. Le culte d’Aton fut abandonné après sa mort, et l’Égypte renoua avec l’ancien panthéon.

Le polythéisme continua de donner naissance ici ou là à d’autres religions monothéistes, mais elles restèrent marginales, notamment pour n’avoir pas su digérer leur propre message universel.

Le judaïsme, par exemple, a soutenu que le maître suprême de l’univers a des intérêts et des partis pris, mais que Son principal centre d’intérêt est la minuscule nation juive et l’obscure terre d’Israël. Le judaïsme n’a pas grand-chose à offrir aux autres nations et, pendant la majeure partie de son existence, n’a pas été une religion missionnaire. On peut parler à ce propos de « monothéisme local ».

La grande percée survint avec le christianisme, une secte juive ésotérique qui s’efforça de convaincre les Juifs que Jésus de Nazareth était le Messie tant attendu. Toutefois, l’un des premiers chefs de la secte, Paul de Tarse, se dit que si la force suprême de l’univers a des intérêts et des partis pris, et si Dieu a pris la peine de S’incarner et de mourir sur la croix pour le salut de l’humanité, c’est une chose dont tout le monde doit entendre parler, et pas uniquement les Juifs. Aussi était-il nécessaire de répandre dans le monde la bonne parole – l’évangile – sur Jésus.

Les arguments de Paul trouvèrent un terrain fertile. Les chrétiens se mirent à multiplier les missions à l’adresse de tous les hommes. Dans l’un des tours les plus étranges de l’histoire, cette secte juive ésotérique s’empara du puissant Empire romain.

Le succès chrétien servit de modèle à une autre religion monothéiste apparue dans la péninsule Arabique au viie siècle : l’islam. Comme le christianisme, l’islam fut aussi une petite secte dans un coin reculé du monde, mais, par un effet de surprise historique encore plus rapide et plus étrange, il parvint à sortir des déserts d’Arabie et à conquérir un immense empire s’étendant de l’Atlantique à l’Inde. Dès lors, l’idée monothéiste joua un rôle central dans l’histoire du monde.

Les monothéistes ont généralement été bien plus fanatiques et missionnaires que les polythéistes. Une religion qui reconnaît la légitimité des autres confessions implique soit que son dieu n’est pas la puissance suprême de l’univers, soit qu’elle ne reçut de dieu qu’une partie de la vérité universelle. Les monothéistes ayant généralement cru être en possession de la totalité du message du Dieu unique, force leur a été de discréditer toutes les autres religions. Au cours des deux derniers millénaires, les monothéistes ont maintes fois essayé de consolider leur emprise par la violence, exterminant toute concurrence.

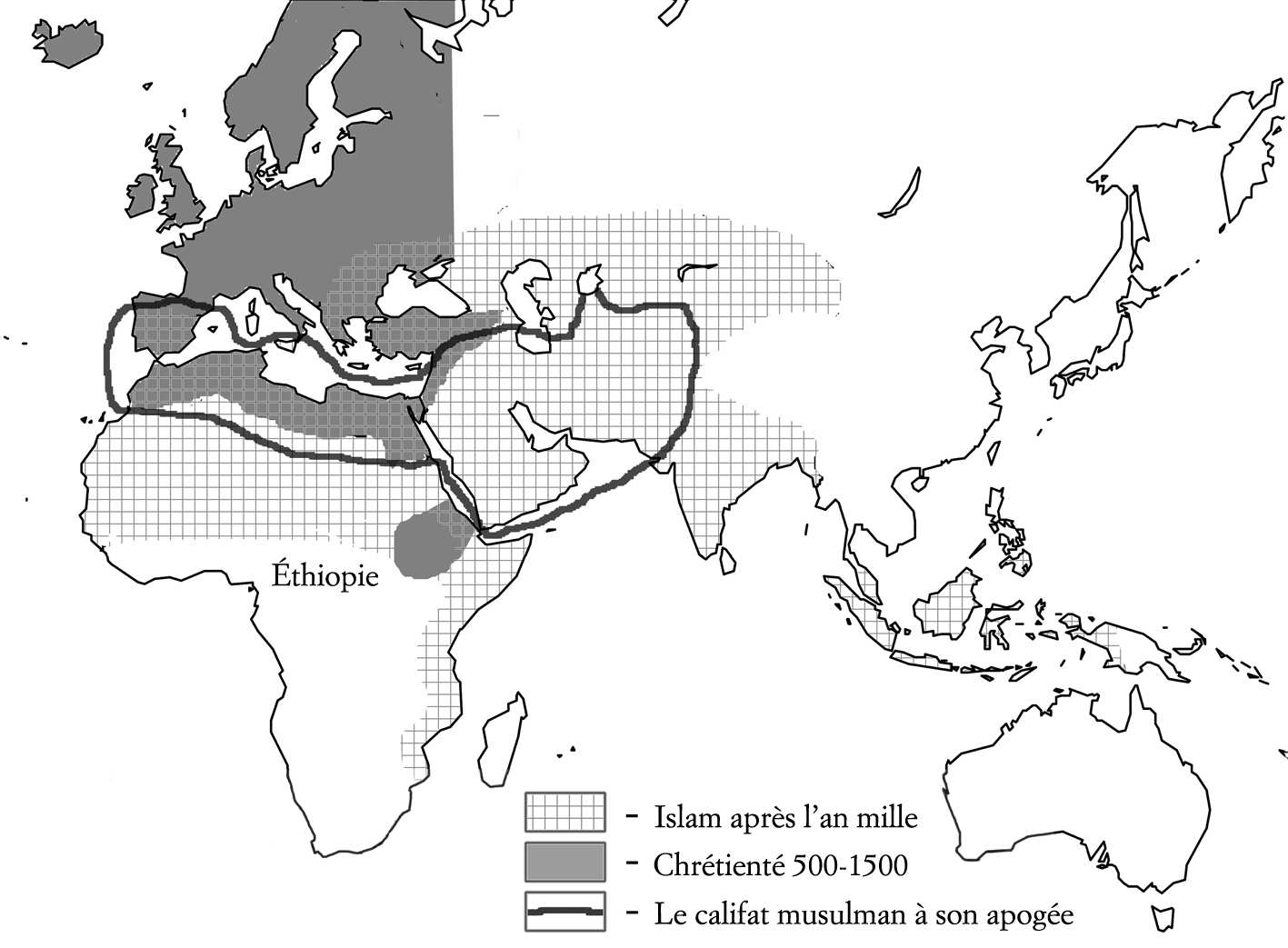

Et ils eurent gain de cause. Au début du ier siècle de notre ère, il n’y avait guère de monothéistes dans le monde. Autour de l’an 500, l’Empire romain, un des plus grands du monde, était un régime chrétien, avec des missionnaires occupés à propager le christianisme dans les autres parties de l’Europe, en Asie et en Afrique. À la fin du Ier millénaire, la plupart des peuples d’Europe, d’Asie occidentale et d’Afrique du Nord étaient monothéistes, et de l’Atlantique à l’Himalaya les empires se voulaient ordonnés par l’unique grand Dieu. Au début du xvie siècle, le monothéisme dominait la majeure partie de l’Afro-Asie et les parties méridionales de l’Afrique et commençait à étendre ses longs tentacules en direction de l’Afrique australe, de l’Amérique et de l’Océanie. Aujourd’hui, hors de l’Est asiatique, la plupart des peuples adhèrent à une forme ou à une autre de religion monothéiste, et l’ordre politique mondial repose sur des fondations monothéistes.

L’essor du christianisme et de l’islam.

Pourtant, de même que l’animisme continua de vivre au sein du polythéisme, de même celui-ci survécut au sein du monothéisme. En théorie, dès lors que l’on croit que la puissance suprême de l’univers a des partis pris et des intérêts, à quoi rime d’adorer des forces partielles ? Qui s’adresserait à un bureaucrate subalterne quand le bureau du président est ouvert ? En vérité, la théologie monothéiste a tendance à nier l’existence de tous les dieux, hormis le Dieu suprême, et à vouer aux tourments de l’enfer quiconque ose leur dédier un culte.

Pourtant, il y a toujours eu un fossé entre les théories théologiques et les réalités historiques. La plupart des gens ont eu du mal à digérer l’idée monothéiste et ont continué de diviser le monde entre « eux » et « nous », la puissance suprême de l’univers leur paraissant trop lointaine pour leurs besoins terrestres. Les religions monothéistes expulsèrent manu militari les dieux par la porte d’entrée à seule fin de les voir revenir par la fenêtre. Le christianisme, par exemple, se dota de tout un panthéon de saints, dont les cultes différaient peu de ceux des dieux polythéistes.

De même que Jupiter défendait Rome et que Huitzilopochtli protégeait l’Empire aztèque, de même chaque royaume chrétien eut un saint patron pour l’aider à surmonter les difficultés et à gagner les guerres : saint George pour l’Angleterre, saint André en Écosse, saint Étienne en Hongrie et saint Martin en France. Villes et cités, professions, et même maladies : chacune eut son saint. Milan eut saint Ambroise, tandis que saint Marc veilla sur Venise. Saint Florian protégeait les ramoneurs, et saint Matthieu volait au secours des percepteurs en détresse. Si vous aviez la migraine, il fallait prier saint Acathe, alors que pour les rages de dents sainte Apollonia était bien plus attentive.

Les saints chrétiens ne ressemblaient pas simplement aux dieux polythéistes. Souvent, c’étaient les mêmes, déguisés. Par exemple, Brigid était la grande déesse de l’Irlande celtique avant l’avènement du christianisme. L’Irlande christianisée, Brigid fut elle aussi baptisée et devint sainte Brigitte – qui reste la sainte la plus vénérée de l’Irlande catholique.

La bataille du Bien et du Mal

Le polythéisme donna naissance aux religions monothéistes, mais aussi à des dualismes. Les religions dualistes affirment l’existence de deux forces opposées : l’une bonne, l’autre mauvaise. À la différence du monothéisme, le dualisme croit que le Mal est une force indépendante : ni créature du bon Dieu, ni subordonnée à lui. Pour le dualisme, l’univers tout entier est un champ de bataille entre ces deux forces, et tout ce qui se passe dans le monde relève de cette lutte.

Le dualisme est une vision du monde d’autant plus séduisante qu’il a une réponse courte et simple au fameux problème du Mal, qui est une des préoccupations fondamentales de la pensée humaine. « Pourquoi le mal ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi le mal frappe-t-il des braves gens ? » Les monothéistes sont astreints à une véritable gymnastique intellectuelle pour expliquer comment un Dieu omniscient, tout-puissant et parfaitement bon permet tant de souffrance dans le monde. Une explication bien connue est que Dieu nous laisse ainsi notre libre arbitre. Sans le mal, les hommes ne pourraient choisir entre le bien et le mal, et il n’y aurait donc aucun libre arbitre. Il s’agit cependant d’une réponse non intuitive qui soulève immédiatement une foule d’autres questions. Cette liberté permet aux hommes de choisir le mal. Ce que beaucoup font. Selon la version monothéiste classique, ce choix doit attirer dans son sillage le châtiment divin. Mais si Dieu savait d’avance qu’Untel utiliserait son libre arbitre pour choisir le mal, et en serait châtié par les tourments éternels de l’Enfer, pourquoi l’a-t-il créé ? Les théologiens ont écrit d’innombrables livres pour répondre à ces questions. D’aucuns trouvent les réponses convaincantes, d’autres pas. Ce qui est indéniable, c’est que les monothéistes ont du mal avec le problème du Mal.

Pour les dualistes, il est facile d’expliquer le mal. Il arrive de sales choses même aux gens bien parce que le monde n’est pas sous la gouverne exclusive d’un Dieu bon. Il existe une force mauvaise autonome en vadrouille dans le monde. Et ce mauvais démiurge fait des siennes.

Le dualisme a ses propres inconvénients. Tout en résolvant le problème du Mal, il est troublé par le problème de l’Ordre. Si le monde a été créé par un Dieu unique, on comprend que l’ordre règne, que tout obéisse aux mêmes lois. Mais si le Bien et le Mal se disputent le contrôle du monde, qui fait respecter les lois régissant cette guerre cosmique ? Deux États rivaux peuvent se combattre parce que tous deux existent dans le temps et dans l’espace, et tous deux obéissent aux mêmes lois de la physique. Un missile lancé du Pakistan peut frapper des cibles en Inde parce que la gravité opère de la même façon dans les deux pays. Quand le Bien et le Mal s’affrontent, à quelles lois communes obéissent-ils ? Qui est l’auteur de ces lois ?

Le monothéisme explique donc l’ordre, mais il est mystifié par le mal. Le dualisme explique le mal, mais reste perplexe devant l’ordre. Il n’y a qu’une seule solution logique à cette énigme : soutenir qu’il existe un seul Dieu tout-puissant qui a créé l’Univers – et que c’est un mauvais Démiurge. Mais personne, dans l’histoire, n’a eu le cran de le croire.

*

Les religions dualistes ont fleuri plus d’un millénaire durant. Entre 1500 et 1000 avant notre ère, un prophète du nom de Zoroastre (Zarathoustra) est apparu en Asie centrale. Son credo s’est transmis de génération en génération jusqu’à devenir la plus importante des religions dualistes : le zoroastrisme. Pour les zoroastriens, le monde est le théâtre d’une bataille cosmique entre un dieu bon, Ahura Mazdâ, et un dieu mauvais, Angra Mainyu. Dans cette bataille, les hommes ont dû épauler le dieu bon. Le zoroastrisme fut une religion importante dans l’Empire perse sous les Achéménides (550-330 avant notre ère) avant de devenir la religion officielle des Sassanides (224-651). Il exerça une influence considérable sur la quasi-totalité des religions ultérieures du Moyen-Orient et d’Asie centrale, et influença un certain nombre d’autres religions dualistes dont le gnosticisme et le manichéisme.

Aux iiie et ive siècles de notre ère, le credo manichéen se propagea de la Chine à l’Afrique du Nord, et il sembla un temps qu’il pourrait triompher du christianisme et dominer l’Empire romain. Mais les manichéens perdirent l’âme de Rome au profit des chrétiens, l’Empire sassanide zoroastrien passa sous la coupe des musulmans monothéistes, et la vague dualiste reflua. Aujourd’hui ne survit qu’une poignée de communautés dualistes en Inde et au Moyen-Orient. Pour autant, la vague montante du monothéisme n’a pas réellement épongé tout dualisme. Le monothéisme juif, chrétien et musulman absorba maintes croyances et pratiques dualistes. Quelques-unes des idées les plus fondamentales de ce que nous appelons le « monothéisme » sont en fait d’origine et d’esprit dualistes.

D’innombrables chrétiens, musulmans et juifs croient à l’existence d’une force du mal puissante – comme celle que les chrétiens appellent Diable ou Satan –, qui peut agir indépendamment, combattre le Bon Dieu et opérer des ravages sans la permission de Dieu.

Comment un monothéiste peut-il adhérer à une croyance dualiste de ce genre (entre parenthèses, on ne la trouve nulle part dans l’Ancien Testament) ? Logiquement, c’est impossible. Ou vous croyez en un Dieu unique et tout-puissant, ou vous croyez à deux forces opposées. Mais les hommes excellent à croire des choses contradictoires. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que des millions de chrétiens, musulmans et juifs pieux croient en même temps à un Dieu tout-puissant et à un Diable indépendant. D’innombrables chrétiens, musulmans et juifs sont allés jusqu’à imaginer que Dieu a besoin de notre aide dans son combat contre le Diable – qui a inspiré entre autres choses l’appel au djihad et aux Croisades.

Un autre concept dualiste clé, notamment dans la Gnose et le manichéisme, a été la distinction tranchée entre corps et âme, matière et esprit. Pour les gnostiques et les manichéens, l’esprit et l’âme sont une création du dieu bon, tandis que le mauvais démiurge est l’auteur de la matière et des corps. Dans cette optique, l’homme est un champ de bataille entre la bonne âme et le corps mauvais. Dans une perspective monothéiste, tout cela est absurde : pourquoi une distinction si tranchée entre corps et âme, ou matière et esprit ? Et pourquoi le corps et la matière seraient-ils mauvais ? Après tout, c’est le même dieu bon qui les a créés. Mais les monothéistes ne pouvaient être que captivés par les dichotomies dualistes, précisément parce qu’elles les ont aidés à affronter le problème du Mal. Ces oppositions ont fini par devenir des pierres angulaires de la pensée chrétienne et islamique. La croyance au Ciel (royaume du dieu bon) et à l’Enfer (royaume du dieu mauvais) est aussi d’origine dualiste. Il n’y a pas trace de cette croyance dans l’Ancien Testament, qui ne prétend jamais non plus que l’âme continue de vivre après la mort du corps.

En fait, tel qu’il s’est manifesté dans l’histoire, le monothéisme est un kaléidoscope d’héritages monothéiste, dualiste, polythéiste et animiste qui ne cessent de se mélanger sous une même ombrelle divine. Le chrétien moyen croit au Dieu monothéiste, mais aussi au Diable dualiste, aux saints polythéistes et aux spectres animistes. Les spécialistes de la religion ont un nom pour désigner cette façon de professer en même temps des idées différentes, voire contradictoires, et de mêler des rituels et des pratiques tirés de différentes sources : le syncrétisme, qui pourrait bien être la seule grande religion universelle.

Loi naturelle

Toutes les religions dont nous avons traité jusqu’ici partagent une caractéristique importante : toutes se concentrent sur une croyance aux dieux et à d’autres entités surnaturelles. Cela semble évident aux Occidentaux, qui sont surtout au fait des credo monothéistes et polythéistes. En réalité, toutefois, l’histoire religieuse du monde ne se réduit pas à l’histoire des dieux. Au cours du Ier millénaire avant notre ère, des religions d’une toute nouvelle espèce commencèrent à se propager en Afro-Asie. Les nouveaux venus, comme le jaïnisme et le bouddhisme en Inde, le taoïsme et le confucianisme en Chine, mais aussi le stoïcisme, le cynisme et l’épicurisme dans le Bassin méditerranéen, se distinguaient tous par le mépris des dieux.

Pour tous ces credo, l’ordre surhumain qui régit le monde est le produit de lois naturelles, plutôt que de volontés ou de caprices divins. Une partie de ces religions de la loi naturelle continuèrent de croire à l’existence des dieux, mais à des dieux soumis aux lois de la nature non moins que les hommes, les animaux et les plantes. Les dieux avaient leurs niches dans l’écosystème, de même que les éléphants et les porc-épics avaient la leur, mais ils ne pouvaient pas plus que les éléphants changer les lois de la nature. Un exemple de choix en est le bouddhisme, la plus importante des religions anciennes de la loi naturelle, et qui demeure l’une des grandes confessions.

L’essor du bouddhisme.

La figure centrale du bouddhisme n’est pas un dieu, mais un homme, Siddhârta Gautama. Selon la tradition bouddhiste, Gautama était l’héritier d’un petit royaume himalayen, vers 500 avant notre ère. Le jeune prince fut terriblement affecté par la souffrance qu’il voyait autour de lui. Il vit que les hommes et les femmes, les enfants et les vieillards souffraient tous de calamités occasionnelles comme la guerre et la peste, mais aussi d’angoisse, de frustration et d’insatisfaction – lesquelles paraissent toutes inséparables de la condition humaine. Les gens poursuivent richesse et pouvoir, acquièrent connaissances et possessions, engendrent fils et filles, bâtissent maisons et palais. Quoi qu’ils réalisent, pourtant, ils ne sont jamais contents. Ceux qui vivent dans la pauvreté rêvent de richesses. Qui a un million en veut deux. Qui en a deux en voudrait dix. Même les gens riches et célèbres ne sont jamais satisfaits. Tracas et inquiétudes ne cessent de les hanter eux aussi, jusqu’à ce que la maladie, le grand âge ou la mort mette fin à l’aventure. Tout ce que l’on a accumulé s’évapore comme simple fumée. La vie est une course folle qui ne rime à rien. Mais comment s’y soustraire ?

À vingt-neuf ans, Gautama s’éclipsa de son palais au cœur de la nuit, laissant derrière lui sa famille et ses biens. Tel un vagabond sans toit, il sillonna le nord de l’Inde, en quête d’un moyen d’échapper à la souffrance. Il visita des ashrams, s’assit au pied de gourous, mais rien ne le libéra entièrement : il demeurait toujours un fond d’insatisfaction. Il ne céda pas au désespoir. Il résolut d’étudier la souffrance par lui-même jusqu’à trouver une méthode de complète libération. Il passa six années à méditer sur l’essence, les causes et les remèdes de l’angoisse humaine. Et il finit par comprendre que la souffrance n’a point pour causes l’infortune, l’injustice sociale ou les caprices divins, mais les formes de conduite inscrites dans l’esprit de chacun.

L’intuition de Gautama est que, à toute expérience, l’esprit réagit par le désir, et que celui-ci implique toujours l’insatisfaction. En cas d’expérience désagréable, l’esprit cherche à se défaire de la source d’irritation. Si l’esprit fait une expérience agréable, il meurt d’envie que le plaisir demeure et s’intensifie. L’esprit est donc toujours insatisfait et ne connaît pas le repos. C’est très clair quand nous faisons l’expérience de choses déplaisantes comme la douleur. Tant qu’elle persiste, nous sommes mécontents et faisons tout pour l’éviter. Mais même les expériences plaisantes ne nous contentent pas. Nous craignons que le plaisir ne disparaisse, ou nous l’espérons plus intense. Les gens rêvent des années durant de trouver l’amour, mais ils sont rarement satisfaits quand ils le trouvent. Les uns craignent que leur partenaire les quitte ; d’autres ont le sentiment de s’être rangés trop vite et qu’ils auraient pu trouver mieux. Et nous connaissons tous des cas de ce genre.

Les grands dieux peuvent nous envoyer la pluie, les institutions sociales assurer la justice et un bon système de soins, et des hasards heureux faire de nous des millionnaires, mais rien de tout cela ne saurait changer nos structures mentales élémentaires. Même les plus grands rois sont donc condamnés à vivre dans l’angoisse, à fuir constamment le chagrin et l’inquiétude et à courir toujours après des plaisirs plus vifs.

Gautama s’aperçut qu’il existait un moyen de sortir de ce cercle vicieux. Si, quand l’esprit fait une expérience plaisante ou déplaisante, il comprend simplement les choses telles qu’elles sont, il n’y a pas de souffrance. Si l’on fait l’expérience de la tristesse sans désirer qu’elle s’en aille, on continue d’éprouver la tristesse, sans en souffrir. Il peut y avoir une réelle richesse dans la tristesse. Si l’on connaît la joie sans désirer qu’elle perdure et s’intensifie, on continue de la ressentir sans perdre sa tranquillité d’esprit.

Mais comment amener l’esprit à accepter les choses telles qu’elles sont, sans ce désir insatiable ? À accepter la tristesse comme tristesse, la joie comme joie, la douleur comme douleur ? Gautama élabora une panoplie de techniques de méditation qui exercent l’esprit à expérimenter la réalité telle qu’elle est, sans désir ardent. Ces pratiques exercent l’esprit à focaliser son attention sur la question « Qu’est-ce que je vis ? » plutôt que « Que voudrais-je vivre ? ». Il est difficile d’atteindre cet état d’esprit, mais pas impossible.

Gautama ancra ces techniques de méditation dans un ensemble de règles éthiques destinées à aider les gens à se concentrer sur l’expérience réelle et à éviter de se laisser aller à des désirs insatiables et à des chimères. Il donna pour instruction à ses disciples de ne pas tuer, mais aussi d’éviter la promiscuité sexuelle et le vol, puisque ces actes attisent immanquablement le feu du désir (de pouvoir, de sensualité ou de richesse). Quand les flammes sont totalement éteintes, le désir laisse place à un état de contentement parfait et de sérénité, connu sous le nom de nirvana (littéralement, « extinction du feu »). Atteindre le nirvana, c’est être libéré de toute souffrance, éprouver la réalité avec une clarté absolue, être délivré des chimères et des illusions. Très probablement fera-t-on encore l’expérience du déplaisir et de la douleur, mais cela ne nous plongera pas dans la misère. Qui a éteint son désir ne saurait souffrir.

Suivant la tradition bouddhiste, Gautama lui-même atteignit le nirvana et fut totalement délivré de la souffrance. Aussi est-il connu sous le nom de « Bouddha », qui veut dire « l’Éveillé ». Bouddha employa le reste de sa vie à expliquer ses découvertes aux autres, en sorte que tout le monde puisse se libérer de la souffrance. Il résuma sa doctrine en une seule loi : la souffrance naît du désir ; la seule façon de se délivrer de la souffrance est d’être pleinement libéré du désir, ce qui ne saurait se faire qu’en exerçant l’esprit à vivre la réalité telle qu’elle est.

Pour les bouddhistes, cette loi connue sous le nom de Dharma ou Dhamma est une loi universelle de la nature. Que « la souffrance naisse du désir » est toujours et partout vérifié, de même que dans la physique moderne E = mc2 est toujours exact. Les bouddhistes croient à cette loi, dont ils font le point d’appui de toutes leurs activités. En revanche, la croyance aux dieux est pour eux d’une importance mineure. Le premier principe des religions monothéistes est : « Dieu existe. Qu’attend-Il de moi ? » Le premier principe du bouddhisme est : « La souffrance existe. Comment m’en débarrasser ? »

Le bouddhisme ne nie pas l’existence des dieux – ils sont décrits tels des êtres puissants qui peuvent apporter pluies et victoires –, mais ils n’ont aucune influence sur la loi. La souffrance naît du désir. Si une personne s’est libérée de tout désir, aucun dieu ne peut la rendre misérable. Inversement, dès lors que le désir naît dans l’esprit de quelqu’un, tous les dieux de l’univers ne sauraient le préserver de la souffrance.

Pas plus que les religions monothéistes, pourtant, les religions prémodernes de la loi naturelle comme le bouddhisme ne se débarrassent jamais vraiment du culte des dieux. Le bouddhisme reconnut l’existence des dieux et leur efficacité quand il s’agit de faire pleuvoir ou d’arracher une victoire. Il expliqua aussi aux gens que leur but ultime devait être de se libérer totalement de la souffrance, plutôt que de s’arrêter à mi-parcours pour se contenter de la prospérité économique et du pouvoir politique. Toutefois, 99,99 % des bouddhistes n’ont pas atteint le nirvana, et même s’ils espèrent le faire dans quelque vie future, ils consacrent l’essentiel de leur vie présente à poursuivre des succès mondains. Aussi ont-ils continué d’adorer divers dieux : les dieux hindous en Inde, les dieux du Bön au Tibet et ceux du shintoïsme au Japon.

De surcroît, le temps passant, plusieurs sectes bouddhistes ont donné naissance à des panthéons de Bouddhas et de Bodhisattvas : des êtres humains et non humains qui sont capables de se libérer de la souffrance, mais qui y renoncent par compassion, afin de venir en aide aux innombrables êtres encore piégés dans le cycle de la misère. Plutôt que d’adorer les dieux, beaucoup de bouddhistes se mirent à vouer un culte à ces êtres éveillés, leur demandant de les aider non seulement à atteindre le nirvana, mais aussi à résoudre des problèmes prosaïques. Ainsi trouvons-nous dans l’Est asiatique maints Bouddhas et Boddhisattvas qui passent leur temps à faire pleuvoir, à enrayer les épidémies, voire à arracher de sanglantes victoires – en échange de prières, de fleurs colorées, d’encens parfumé et d’offrandes de riz ou de sucreries.

Le culte de l’homme

Les trois cents dernières années sont souvent décrites comme une époque de sécularisme croissant, où les religions n’ont cessé de perdre de l’importance. C’est largement vrai si nous parlons des religions théistes. Mais si nous prenons en considération les religions de la loi naturelle, la modernité est une époque de ferveur religieuse intense, d’efforts missionnaires sans précédent et de guerres de Religion parmi les plus sanglantes de l’histoire. Les Temps modernes ont vu l’essor d’un certain nombre de religions de la loi naturelle, comme le libéralisme, le communisme, le capitalisme, le nationalisme et le nazisme. Autant de croyances qui n’aiment pas être assimilées à des religions et se présentent comme des idéologies. Mais ce n’est qu’un exercice sémantique. Si une religion est un système de normes et de valeurs humaines qui se fonde sur une croyance en un ordre surhumain, le communisme soviétique n’est pas moins une religion que l’islam.

L’islam diffère bien entendu du communisme en ce que l’ordre surhumain qui gouverne le monde est pour lui l’édit d’un dieu créateur tout-puissant, tandis que le communisme soviétique ne croyait pas aux dieux. Mais le bouddhisme envoie lui aussi promener les dieux, et nous le classons pourtant ordinairement parmi les religions. Comme les bouddhistes, les communistes croyaient en un ordre surhumain de lois naturelles et immuables qui devraient guider les actions humaines. Alors que, pour les bouddhistes, la loi naturelle avait été découverte par Siddhârta Gautama, les communistes pensaient que ses découvreurs étaient Karl Marx, Friedrich Engels et Vladimir Ilitch Lénine. La similitude ne s’arrête par là. Comme les autres religions, le communisme a aussi ses saintes écritures et ses livres prophétiques, tel Le Capital de Marx, qui prédisait la fin imminente de l’histoire avec la victoire inévitable du prolétariat. Le communisme avait ses fêtes comme le 1er Mai et l’anniversaire de la révolution d’Octobre. Il avait ses théologiens adeptes de la dialectique marxiste, et chaque unité de l’armée soviétique avait son aumônier, le « commissaire politique », qui surveillait la piété des soldats et des officiers. Le communisme eut encore ses martyrs, ses guerres saintes et ses hérésies – le trotskisme, par exemple. Le communisme soviétique était une religion fanatique et missionnaire. Un communiste fervent ne pouvait être chrétien ni bouddhiste ; on attendait de lui qu’il propageât l’évangile de Marx et de Lénine, fût-ce au prix de sa vie.

Cet axe de raisonnement peut mettre mal à l’aise certains lecteurs. Si vous préférez, libre à vous de continuer à parler du communisme comme d’une idéologie plutôt que d’une religion. Cela ne fait pas la moindre différence. Nous pouvons diviser les credo en religions théocentriques et idéologies athées qui prétendent se fonder sur des lois naturelles. Mais alors, en toute cohérence, il faudrait ranger au moins certaines sectes bouddhistes, taoïstes et stoïciennes parmi les idéologies, plutôt que parmi les religions. Inversement, il faut noter que la croyance aux dieux persiste au sein de nombreuses idéologies modernes, et que certaines, à commencer par le libéralisme, ont peu de sens sans cette croyance.

La religion est un système de normes et de valeurs humaines fondé sur la croyance en un ordre surhumain. La théorie de la relativité n’est pas une religion parce que – au moins jusqu’ici – il n’est pas de normes et de valeurs humaines qui se fondent sur elle. Le football n’est pas une religion parce que personne ne prétend que ses règles reflètent des édits surhumains. L’islam, le bouddhisme et le communisme sont tous des religions, parce que ce sont tous des systèmes de normes et de valeurs humaines fondés sur la croyance en un ordre surhumain. (Notez la différence entre « surhumain » et « surnaturel ». La loi naturelle bouddhiste et les lois de l’histoire marxistes sont surhumaines puisqu’elles ne sont pas édictées par les hommes. Elles ne sont pas surnaturelles pour autant.)

*

Il est impossible de survoler ici l’histoire de toutes les nouvelles croyances modernes, d’autant qu’il n’existe pas de limites claires entre elles. Elles ne sont pas moins syncrétiques que le monothéisme et le bouddhisme populaire. De même qu’un bouddhiste peut adorer des divinités hindoues et un monothéiste croire à l’existence de Satan, de même l’Américain typique, de nos jours, est à la fois nationaliste (il croit à l’existence d’une nation américaine ayant un rôle particulier à jouer dans l’histoire), partisan de l’économie de marché capitaliste (il croit que la libre concurrence et la poursuite de son intérêt sont les meilleures façons de créer une société prospère) et libéral humaniste (il croit que le créateur a pourvu les hommes de certains droits inaliénables). Nous traiterons du nationalisme dans le chapitre 18. Le capitalisme – de toutes les religions modernes, celle qui a le mieux réussi – a droit à tout un chapitre – le chapitre 16 – qui en expose les croyances et rituels principaux. Dans les dernières pages de ce chapitre-ci, je traiterai des religions humanistes.

Les religions théistes se focalisent sur le culte des dieux (d’où le qualificatif de « théistes », du grec theos, « dieu »). Les religions humanistes ont le culte de l’humanité ou, plus exactement, de l’Homo sapiens. L’humanisme est la croyance suivant laquelle l’Homo sapiens possède une nature unique et sacrée, foncièrement différente de la nature de tous les autres animaux et de tous les autres phénomènes. Pour les humanistes, la nature unique de l’Homo sapiens est la chose au monde qui importe le plus et qui détermine le sens de tout ce qui se passe dans l’univers. Le bien suprême est le bien d’Homo sapiens. Le reste du monde et tous les autres êtres n’existent que pour le bénéfice de cette espèce.

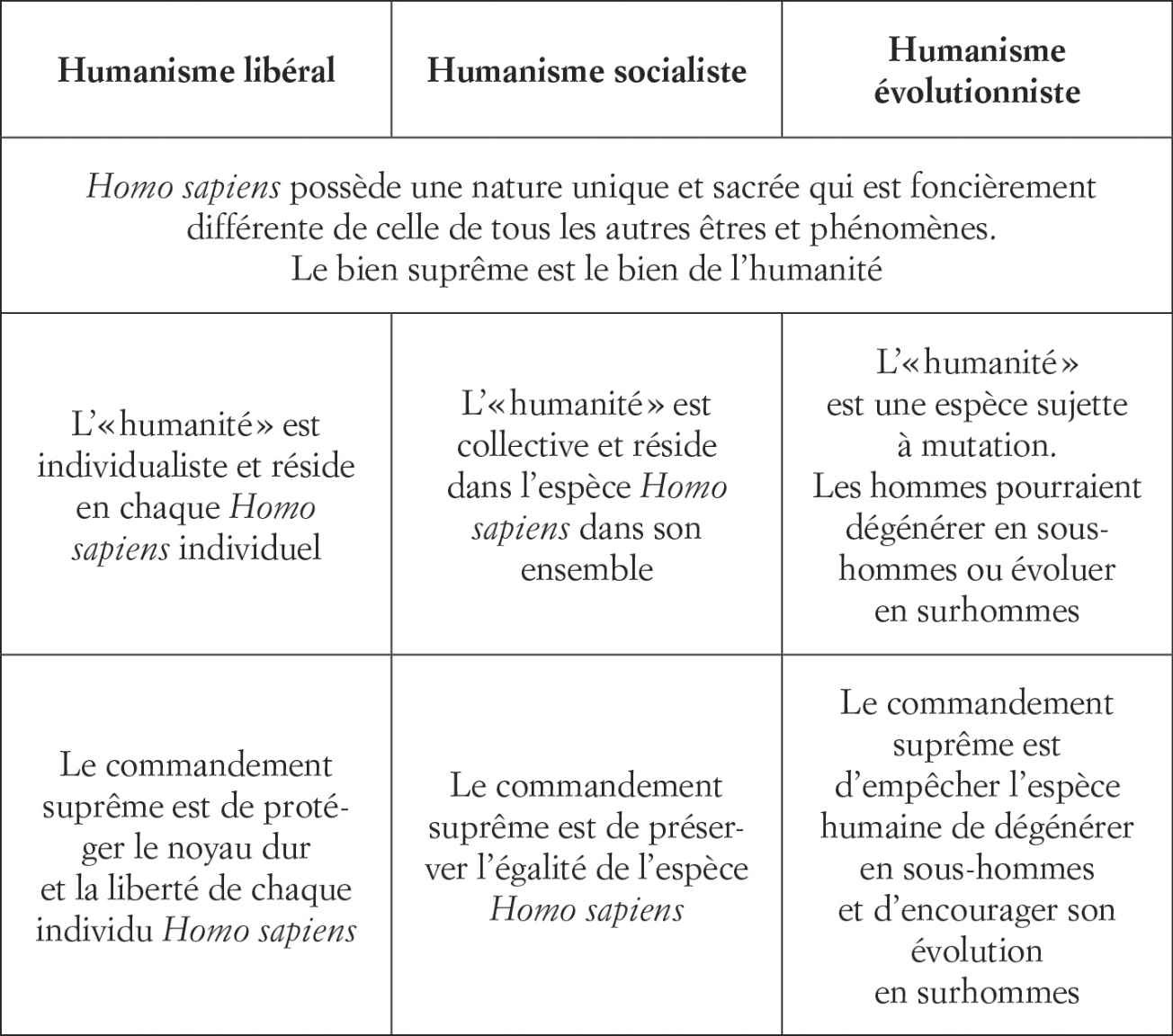

Tous les humanistes ont le culte de l’humanité, mais ils ne s’accordent pas sur sa définition. L’humanisme s’est scindé en trois sectes rivales qui se disputent sur la définition exacte de l’« humanité », comme les sectes chrétiennes rivales s’affrontaient sur la définition exacte de Dieu. Aujourd’hui, la secte humaniste la plus importante est l’humanisme libéral, pour lequel l’« humanité » est une qualité des individus, et la liberté individuelle sacrosainte. Selon les libéraux, la nature sacrée de l’« humanité » réside dans chaque individu Homo sapiens. C’est le noyau interne, le cœur de l’individu qui donne sens au monde et qui est la source de toute autorité éthique et politique. Face à un dilemme éthique ou politique, il nous faut regarder en nous et écouter notre voix intérieure : la voix de l’humanité. Les principaux commandements de l’humanisme libéral sont destinés à protéger la liberté de cette voix intérieure de toute intrusion ou atteinte. Ces commandements sont collectivement connus sous l’appellation de « droits de l’homme ».

C’est pour cette raison, par exemple, que les libéraux réprouvent la torture et la peine de mort. En Europe, à l’aube des Temps modernes, on pensait que les meurtriers violaient et déstabilisaient l’ordre cosmique. Le rétablissement de l’équilibre passait par la torture et l’exécution publique du criminel, en sorte que tout le monde pût voir l’ordre rétabli. Les exécutions macabres étaient un passe-temps favori des Londoniens et des Parisiens aux temps de Shakespeare et de Molière. Dans l’Europe actuelle, le meurtre est perçu comme une violation de la nature sacrée de l’humanité. Pour rétablir l’ordre, les Européens d’aujourd’hui ne torturent ni n’exécutent plus les criminels. Ils punissent le meurtrier de la façon, à leurs yeux, la plus « humaine » possible, sauvegardant ainsi, voire reconstituant sa sainteté humaine. Honorer la nature humaine du meurtrier est une manière de rappeler à tout le monde la sainteté de l’humanité et de rétablir l’ordre. En défendant le meurtrier, nous remettons d’aplomb ce que le meurtrier a détruit.

Alors même qu’il sanctifie les humains, l’humanisme libéral ne nie pas l’existence de Dieu et se fonde, en fait, sur des croyances monothéistes. La croyance libérale dans la nature libre et sacrée de chaque individu vient directement de la croyance chrétienne traditionnelle dans les âmes individuelles libres et éternelles. Sans recourir aux âmes éternelles et au Dieu créateur, il devient terriblement difficile, pour les libéraux, d’expliquer ce que l’individu Sapiens a de si particulier.

Une autre secte importante est l’humanisme socialiste. Pour les socialistes, l’« humanité » est moins individualiste que collective. Ce qui est sacré, à leurs yeux, ce n’est pas la voix intérieure de chaque individu, mais l’espèce Homo sapiens dans sa totalité. Tandis que l’humanisme libéral recherche autant de liberté que possible pour les individus, l’humanisme socialiste veut l’égalité entre tous les hommes. Pour les socialistes, l’inégalité est le pire des blasphèmes contre la sainteté de l’humanité, parce qu’elle privilégie des qualités périphériques des hommes sur leur essence universelle. Par exemple, que les riches soient privilégiés par rapport aux pauvres signifie que nous prisons plus l’argent que l’essence universelle de tous les êtres humains – la même pour les riches et les pauvres.

De même que son homologue libéral, l’humanisme socialiste repose sur des fondements monothéistes. L’idée que tous les hommes sont égaux est une version remaniée de la conviction monothéiste que toutes les âmes sont égales devant Dieu. La seule secte humaniste qui ait réellement rompu avec le monothéisme traditionnel est l’humanisme évolutionniste dont les nazis sont les représentants les plus célèbres. Ce qui distingue les nazis des autres sectes humanistes, c’est une définition différente de l’« humanité », profondément influencée par la théorie de l’évolution. À la différence des autres humanistes, les nazis pensaient que l’humanité n’est ni universelle ni éternelle, mais plutôt une espèce susceptible de mutations, et qui peut donc évoluer ou dégénérer. L’homme peut évoluer en surhomme ou dégénérer en sous-homme.

Religions humanistes – Religions qui ont le culte de l’humanité

La grande ambition des nazis était de préserver l’humanité de la dégénérescence et d’encourager son évolution progressiste. Aussi les nazis disaient-ils que la race aryenne, la forme la plus avancée de l’humanité, devait être protégée et encouragée, tandis que les espèces dégénérées d’Homo sapiens comme les Juifs, les Tsiganes, les homosexuels et les malades mentaux devaient être isolées, voire exterminées. Selon les nazis, l’Homo sapiens apparut avec l’évolution d’une population « supérieure », alors que les populations « inférieures » comme les Neandertal s’éteignaient. Au départ, ces populations n’étaient que des races différentes, mais elles avaient ensuite suivi des trajectoires évolutives indépendantes. Ce qui pouvait bien se reproduire. Pour les nazis, Homo sapiens s’était déjà divisé en plusieurs races distinctes, chacune possédant ses qualités uniques. L’une d’entre elles, la race aryenne, réunissait les plus belles qualités : rationalisme, beauté, intégrité, diligence. Elle pouvait donc transformer l’homme en surhomme. D’autres races, comme les Juifs et les Noirs, étaient les Neandertal contemporains, possédant de moindres qualités. Si on les laissait se reproduire, en particulier dans le cadre de mariages mixtes avec les Aryens, toutes les populations humaines en seraient adultérées, et Homo sapiens serait voué à l’extinction.

Les biologistes ont depuis discrédité la théorie raciale nazie. Les recherches génétiques poursuivies notamment après 1945 ont démontré qu’entre les lignages humains les différences étaient bien plus petites que les nazis ne l’avaient postulé. Mais ces conclusions sont relativement nouvelles. Compte tenu de l’état du savoir scientifique en 1933, les croyances nazies avaient droit de cité. L’existence de races humaines, la supériorité de la race blanche, et la nécessité de protéger et de cultiver cette race supérieure étaient des convictions largement répandues parmi les élites occidentales. Les chercheurs des plus prestigieuses universités, utilisant les méthodes scientifiques orthodoxes de l’époque, publiaient des études censées prouver que les membres de la race blanche étaient plus intelligents, plus moraux et plus doués que les Africains ou les Indiens. À Washington, Londres et Canberra, des politiciens tenaient pour acquis que leur travail était de prévenir l’adultération et la dégénérescence de la race blanche, par exemple en restreignant l’immigration chinoise ou même italienne vers des pays « aryens » comme les États-Unis et l’Australie.

Ces positions n’ont pas changé du simple fait que de nouvelles recherches ont été publiées. Des évolutions sociologiques et politiques ont été des moteurs de changement autrement plus puissants. En ce sens, Hitler a creusé la tombe du racisme en général en même temps que la sienne. Quand il lança la Seconde Guerre mondiale, il obligea ses ennemis à des distinctions tranchées entre « eux » et « nous ». Le racisme se trouva discrédité en Occident du simple fait que l’idéologie nazie était raciste. Mais le changement prit du temps. La suprématie blanche demeura une idéologie dominante de la scène politique américaine au moins jusque dans les années 1960. La politique de « l’Australie blanche » qui restreignait l’immigration des populations de couleur demeura en vigueur jusqu’en 1973. Les aborigènes ne jouirent pas de l’égalité des droits avant les années 1960, et la plupart furent privés du droit de vote sous prétexte qu’ils étaient inaptes à devenir des citoyens.

Affiche de propagande nazie avec, à droite, un « Aryen pure race » ; à gauche, un « métis ». L’admiration des nazis pour le corps humain est évidente, ainsi que la peur de voir des races inférieures polluer l’humanité et entraîner sa dégénérescence.

Les nazis n’abominaient pas l’humanité. S’ils combattirent l’humanisme libéral, les droits de l’homme et le communisme, c’est précisément parce qu’ils admiraient l’humanité et prêtaient à l’espèce humaine un formidable potentiel. Suivant la logique de l’évolution darwinienne, cependant, ils prétendaient qu’il fallait laisser la sélection naturelle extirper les individus inaptes pour ne faire survivre et se reproduire que les plus aptes. En secourant les faibles, le libéralisme et le communisme permettaient non seulement aux individus inaptes de survivre, mais ils leur donnaient en fait une chance égale de se reproduire, minant ainsi la sélection naturelle. Dans un monde pareil, les plus aptes seront inévitablement noyés dans un océan de dégénérés. À chaque génération, l’espèce humaine serait de moins en moins apte – ce qui pourrait conduire à son extinction.

Dans un chapitre intitulé « Lois de la nature et humanité », un manuel allemand de biologie paru en 1942 explique que la loi suprême de la nature est que tous les êtres sont engagés dans une lutte implacable pour leur survie. Après avoir décrit comment les plantes luttent pour leur territoire, comment les scarabées luttent pour trouver des partenaires de copulation, et ainsi de suite, le manuel conclut :

La bataille pour l’existence est rude et sans merci, mais elle est la seule façon de perpétuer la vie. Ce combat élimine tout ce qui est inapte à la vie, et sélectionne tout ce qui est apte à survivre. […] Ces lois naturelles sont irrécusables ; les créatures vivantes en font la démonstration par leur survie même. Elles sont impitoyables. Ceux qui y résistent seront éliminés. La biologie ne nous parle pas seulement des animaux et des plantes, elle nous montre aussi les lois que nous devons suivre dans nos vies, et trempe notre volonté de vivre et de combattre suivant ces lois. Le sens de la vie est le combat. Malheur à qui pèche contre ces lois.

Suit une citation de Mein Kampf : « Qui tente de combattre la logique d’airain de la nature combat ainsi les principes auxquels il doit sa vie d’être humain. Combattre la nature, c’est entraîner sa propre destruction[3]. »

Caricature nazie de 1933. Hitler en sculpteur qui crée le surhomme. Un intellectuel libéral lunetteux est effaré par la violence nécessaire à cette fin. (Observez aussi la glorification érotique du corps humain.)

*

À l’aube du IIIe millénaire, l’avenir de l’humanisme évolutionniste est incertain. Pendant soixante ans, après la fin de la guerre contre Hitler, il a été tabou de lier l’humanisme à l’évolution et de prôner des méthodes biologiques pour « élever » Homo sapiens au rang de surhomme. Aujourd’hui, cependant, ces projets sont de nouveau en vogue. Nul ne parle d’exterminer des races ou des individus inférieurs, mais beaucoup envisagent d’utiliser notre connaissance croissante de la biologie humaine pour créer des surhommes.

Dans le même temps, entre les dogmes de l’humanisme libéral et les toutes dernières découvertes des sciences de la vie, s’ouvre un gouffre que nous ne pouvons plus nous permettre d’ignorer. Nos systèmes politiques et judiciaires libéraux reposent sur l’idée que chaque individu possède une nature intérieure sacrée, indivisible et immuable, qui donne du sens au monde, et qui est la source de toute autorité éthique et politique. C’est là une réincarnation de la croyance chrétienne traditionnelle en une âme libre et éternelle qui réside en chaque individu. Depuis plus de deux cents ans, pourtant, les sciences de la vie ont profondément miné cette croyance. Les hommes de science étudiant les rouages intérieurs de l’organisme humain n’ont pas trouvé d’âme. Ils sont de plus en plus enclins à soutenir que le comportement humain est déterminé par les hormones, les gènes et les synapses, plutôt que par le libre arbitre – par les mêmes forces qui déterminent le comportement des chimpanzés, des loups et des fourmis. Nos systèmes politiques et judiciaires essaient largement de cacher sous le tapis ces découvertes fâcheuses. Mais, franchement, combien de temps pourrons-nous maintenir le mur qui sépare le département de biologie des facultés de droit et de science politique ?

[1]. William H. C. Frend, Martyrdom and Persecution in the Early Church, Cambridge, James Clarke & Co., 2008, p. 536-537.

[2]. Robert Jean Knecht, The Rise and Fall of Renaissance France, 1483-1610, Londres, Fontana Press, 1996, p. 424.

[3]. Marie Harm et Hermann Wiehle, Lebenskunde für Mittelschulen – Fünfter Teil. Klasse 5 für Jungen, Halle, Hermann Schroedel Verlag, 1942, p. 152-157.