8.

Il n’y a pas de justice dans l’histoire

Comprendre l’histoire humaine dans les millénaires qui suivirent la Révolution agricole revient à répondre à une seule question : comment les hommes se sont-ils organisés en réseaux de coopération de masse, alors que leur manquaient les instincts biologiques nécessaires pour entretenir de tels réseaux ? La réponse courte est qu’ils créèrent des ordres imaginaires et inventèrent des écritures. Ces deux inventions comblèrent les vides laissés par notre héritage biologique.

Pour beaucoup, cependant, l’apparition de ces réseaux fut une bénédiction douteuse. Les ordres imaginaires qui supportaient ces réseaux n’étaient ni neutres ni justes. Ils divisèrent les gens en semblants de groupes hiérarchiquement organisés. Aux couches supérieures, les privilèges et le pouvoir, tandis que les couches inférieures souffraient de discrimination et d’oppression. Le code d’Hammurabi, par exemple, instaurait un ordre de préséance avec des supérieurs, des gens du commun et des esclaves. Les supérieurs avaient toutes les bonnes choses ; le commun devait se contenter des restes. Les esclaves étaient roués de coups s’ils se plaignaient.

Malgré sa proclamation de l’égalité de tous les hommes, l’ordre imaginaire instauré par les Américains en 1776 établit également une hiérarchie. Il créa une hiérarchie entre les hommes, qui en bénéficiaient, et les femmes, qu’il laissa démunies ; mais aussi entre Blancs, qui jouissaient de la liberté, et Noirs et Indiens d’Amérique, considérés comme des hommes inférieurs qui ne pouvaient donc pas se prévaloir des droits égaux des hommes. Nombre des signataires de la Déclaration d’indépendance avaient des esclaves. Ils ne leur donnèrent pas la liberté à la signature, et ne se considéraient pas non plus comme des hypocrites. Dans leur idée, les droits des hommes n’avaient pas grand-chose à voir avec les Noirs.

L’ordre américain consacra également la hiérarchie entre riches et pauvres. En ce temps-là, l’inégalité liée au fait que les parents fortunés transmettaient leur argent et leurs affaires à leurs enfants ne choquait guère la plupart des Américains. Dans leur idée, l’égalité signifiait simplement que les mêmes lois valaient pour les riches et les pauvres. Rien à voir avec les indemnités de chômage, l’intégration scolaire ou l’assurance-maladie. La liberté avait aussi de tout autres connotations qu’aujourd’hui. En 1776, elle ne signifiait pas que les sans-pouvoir (certainement pas les Noirs ou les Indiens ou, qu’à Dieu ne plaise, les femmes) pouvaient conquérir et exercer le pouvoir. Elle voulait dire simplement que, sauf circonstances exceptionnelles, l’État ne pouvait confisquer les biens d’un citoyen ni lui dicter ce qu’il devait en faire. Ce faisant, l’ordre américain soutenait la hiérarchie de la richesse, que d’aucuns croyaient envoyée par Dieu, quand d’autres y voyaient l’expression des lois immuables de la nature. La nature, assurait-on, récompensait le mérite par la richesse et pénalisait l’indolence.

Toutes ces distinctions – entre personnes libres et esclaves, entre Blancs et Noirs, entre riches et pauvres – s’enracinent dans des fictions. (On reviendra sur la hiérarchie hommes-femmes.) Une des règles d’airain de l’histoire est que toute hiérarchie imaginaire désavoue ses origines fictionnelles et se prétend naturelle et inévitable. Ainsi, nombre de ceux qui estimaient naturelle et correcte la hiérarchie des hommes libres et des esclaves ont prétendu que l’esclavage n’était pas une invention humaine. Hammurabi la pensait ordonnée par les dieux. Selon Aristote, les esclaves ont une « nature servile » tandis que les hommes libres ont une « nature libre ». Leur place dans la société n’est qu’un reflet de leur nature intime.

Interrogez les tenants de la suprématie blanche sur la hiérarchie raciale et ils vous serviront une leçon pseudo-scientifique sur les différences biologiques entre les races. Vraisemblablement vous dira-t-on que, dans le sang ou les gènes caucasiens, quelque chose rend les Blancs naturellement plus intelligents, plus moraux et plus assidus au travail. Interrogez un capitaliste endurci sur la hiérarchie de la richesse, et il vous expliquera probablement qu’elle est le fruit inévitable de différences objectives de capacités. Dans son idée, les riches ont plus d’argent, parce qu’ils sont plus capables et plus diligents. Il n’y a donc pas à s’inquiéter que les nantis jouissent de meilleurs soins ou d’une éducation et d’une alimentation meilleures. Les riches méritent amplement tous les avantages dont ils jouissent.

Les Hindous qui adhèrent au système des castes pensent que ce sont des forces cosmiques qui ont rendu une caste supérieure à une autre. Selon un mythe de la création hindou bien connu, les dieux ont façonné le monde à partir du corps d’un être primordial, le Purusa. Le soleil a été fait avec son œil, la lune avec son cerveau, les Brahmines (prêtres) à partir de sa bouche, les Ksatriyas (guerriers) avec ses bras, les Vaisyas (paysans et marchands) avec ses cuisses, et les Sûdras (serviteurs) avec ses jambes. Acceptez cette explication, et les différences sociopolitiques entre Brahmines et Sûdras sont aussi naturelles et éternelles que les différences entre le soleil et la lune[1]. Les anciens Chinois croyaient que, quand elle créa les hommes avec la terre, la déesse Nüwa pétrit les aristocrates dans une belle argile jaune, et les gens du commun dans de la boue brune[2].

Or, pour autant que nous puissions le savoir, toutes ces hiérarchies sont le produit de l’imagination humaine. Les dieux n’ont pas créé Brahmines et Sûdras à partir de parties différentes d’un être primordial. La distinction entre deux castes est plutôt le fait de lois et de normes inventées par les hommes en Inde du Nord il y a environ 3 000 ans. N’en déplaise à Aristote, il n’existe aucune différence biologique avérée entre esclaves et hommes libres. Ce sont les lois et les normes des hommes qui ont fait des uns des esclaves et des autres des maîtres. Entre Noirs et Blancs existent des différences biologiques objectives comme la couleur de la peau et les types de cheveux, mais rien ne prouve que les différences s’étendent à l’intelligence ou à la morale.

La plupart des sociétés prétendent que leur hiérarchie sociale est naturelle et juste, mais que celles des autres se fondent sur des critères faux et ridicules. Les Occidentaux modernes ont appris à se moquer de l’idée de hiérarchie raciale. Ils sont choqués par les lois qui interdisent aux Noirs d’habiter les quartiers blancs, ou d’étudier dans des écoles blanches, ou d’être traités dans des hôpitaux blancs. Mais la hiérarchie des riches et des pauvres, qui oblige les riches à vivre dans des quartiers à part, plus luxueux, à étudier dans des écoles réservées et plus prestigieuses, ou à suivre un traitement médical dans des cliniques distinctes, mieux équipées, semble parfaitement justifiée aux yeux de beaucoup d’Américains et d’Européens. Or, il est prouvé que la plupart des riches sont riches pour la simple raison qu’ils sont nés dans une famille riche, alors que la plupart des pauvres resteront pauvres tout au long de leur vie pour la simple raison qu’ils sont nés dans une famille pauvre.

*

Malheureusement, les sociétés humaines complexes paraissent nécessiter des hiérarchies imaginaires et une discrimination injuste. Bien entendu, toutes les hiérarchies ne sont pas moralement identiques, et certaines sociétés ont souffert de formes de discrimination plus extrêmes que d’autres, mais les chercheurs savent qu’aucune grande société n’a pu se passer de toute discrimination. Les hommes n’ont cessé de créer l’ordre dans leurs sociétés en classant la population en catégories imaginaires du style supérieurs, roturiers et esclaves ; Blancs et Noirs ; patriciens et plébéiens ; Brahmines et Sûdras ; ou riches et pauvres. Ces catégories ont régi les relations entre des millions d’individus en rendant certains hommes légalement, politiquement ou socialement supérieurs aux autres.

Les hiérarchies remplissent une fonction importante. Elles permettent à de parfaits inconnus de se faire plaisir les uns les autres sans dépenser du temps et de l’énergie à faire personnellement connaissance. Dans la pièce de Bernard Shaw, Pygmalion, Henry Higgins n’a aucunement besoin de se lier intimement avec Eliza Doolittle pour savoir comment se conduire avec elle. Il lui suffit de l’entendre parler pour savoir qu’elle est d’une classe défavorisée et qu’il peut en faire ce qu’il veut : par exemple, l’utiliser comme gage dans son pari de faire passer une petite marchande de fleurs pour une duchesse. Une Eliza moderne qui travaille chez un fleuriste doit savoir les efforts qu’elle doit accomplir pour vendre des roses et des glaïeuls aux douzaines de clients qui entrent dans la boutique tous les jours. Elle ne saurait faire une enquête détaillée sur les goûts et le portefeuille de chacun. Elle se fonde plutôt sur des indices sociaux : la manière dont chacun est habillé, son âge et, si elle n’est pas politiquement correcte, la couleur de sa peau. C’est ainsi qu’elle reconnaît immédiatement l’associé du cabinet comptable, qui va probablement passer une grosse commande de roses coûteuses, du garçon de course qui a un dollar pour un bouquet de marguerites.

Bien entendu, les différences de capacités naturelles jouent aussi un rôle dans la formation des distinctions sociales. Mais ces diversités d’aptitudes et de caractère passent habituellement par des hiérarchies imaginaires. Cela se produit de deux manières importantes. Avant toute chose, la plupart des capacités ont besoin de mûrir et de se développer. Même si quelqu’un est né avec un talent particulier, celui-ci demeurera généralement latent s’il n’est pas encouragé, entretenu et cultivé. Tout le monde ne reçoit pas les mêmes chances de cultiver et d’affiner ses capacités. Que l’occasion soit donnée de le faire dépendra habituellement de la place de chacun dans la hiérarchie imaginaire de sa société. Harry Potter en est un bon exemple. Retiré de son éminente famille de magiciens et élevé par des moldus ignares, il arrive à Poudlard sans la moindre expérience de la magie. Il lui faut sept livres pour être en pleine possession de ses pouvoirs et connaître ses capacités uniques.

Ensuite, même si les personnes appartenant à des classes différentes développent exactement les mêmes capacités, il est peu probable qu’elles connaissent un succès égal parce qu’elles devront jouer le jeu avec des règles différentes. Imaginons, dans l’Inde sous domination britannique, un Intouchable, un Brahmine, un Irlandais catholique et un Anglais protestant qui auraient acquis exactement la même acuité en affaires : ils n’auraient pas eu les mêmes chances de s’enrichir. Le jeu économique était faussé par des restrictions juridiques et des plafonds de verre officieux.

Le cercle vicieux

Toutes les sociétés reposent sur des hiérarchies imaginaires, mais pas nécessairement sur les mêmes. À quoi tiennent les différences ? Pourquoi la société indienne industrielle classait-elle les gens en castes, la société ottomane selon la religion et la société américaine selon la race ? Dans la plupart des cas, la hiérarchie est née d’un ensemble de circonstances historiques accidentelles puis s’est perpétuée et raffinée au fil des générations, les différents groupes cultivant leurs intérêts acquis.

Par exemple, beaucoup de chercheurs conjecturent que le système de castes hindou a pris forme voici 3 000 ans quand les Indo-Aryens envahirent le sous-continent indien et assujettirent la population locale. Les envahisseurs établirent une société stratifiée où ils se réservèrent, naturellement, les positions dirigeantes (prêtres et guerriers), reléguant les indigènes aux rangs de serviteurs et d’esclaves. Peu nombreux, les envahisseurs redoutaient de perdre leur statut privilégié et leur identité unique. Pour prévenir ce danger, ils divisèrent la population en castes, chacune étant appelée à exercer une activité spécifique et à jouer un rôle précis dans la société. Chacune avait son statut, ses privilèges et ses devoirs. Le mélange des castes – relations sociales, mariage, voire partage des repas – était interdit. Et, loin de rester simplement légales, les distinctions devinrent une partie inhérente de la mythologie et de la pratique religieuses.

Les dirigeants prétendirent que le système des castes reflétait une réalité cosmique éternelle, plutôt qu’un phénomène historique aléatoire. Éléments essentiels de la religion hindoue, les concepts de pureté et d’impureté furent mis à contribution pour étayer la pyramide sociale. Les Hindous pieux apprirent que tout contact avec les membres d’une caste différente pouvait les polluer personnellement et, avec eux, l’ensemble de la société. Ils devaient donc les fuir comme une abomination. Les idées de ce genre ne sont pas l’apanage des Hindous. Tout au long de l’histoire, et dans la quasi-totalité des sociétés, les concepts de pollution et de pureté ont joué un rôle décisif dans la mise en œuvre de divisions sociales et politiques, et de nombreuses classes dirigeantes les ont exploités afin de maintenir leurs privilèges. La peur de la pollution n’est cependant pas entièrement une fabrication de prêtres et de princes. Elle s’enracine dans des mécanismes de survie biologique qui nourrissent chez les hommes une révulsion instinctive envers les porteurs de maladie potentiels comme les malades et les cadavres. Si vous voulez isoler un groupe humain – femmes, Juifs, Roms, gays ou Noirs –, le mieux est de convaincre tout le monde que ces gens-là sont une source de pollution.

Le système hindou de castes et les lois de pureté qui l’accompagnent se sont profondément enracinés dans la culture indienne. Longtemps après que l’invasion indo-aryenne eut été oubliée, les Indiens continuèrent de croire au système des castes et à abominer la pollution causée par les mélanges. Les castes n’étaient pas pour autant à l’abri du changement. En fait, avec le temps, elles se divisèrent en sous-castes. Les quatre castes d’origine finirent par donner 3 000 groupes différents, les jâti (littéralement, « naissance »). Mais cette prolifération ne changea pas le principe de base du système, selon lequel toute personne naît dans un rang particulier, et toute infraction à ses règles pollue la personne elle-même et la société dans son ensemble. La jâti d’une personne détermine sa profession, ce qu’elle peut manger, son lieu de résidence et qui elle peut épouser. Habituellement, on ne peut se marier que dans sa caste, et les enfants héritent de ce même statut.

Chaque fois qu’une nouvelle profession s’est constituée ou qu’un nouveau groupe est entré en scène, ses membres ont dû être reconnus comme une caste afin de recevoir une place légitime dans la société hindoue. Les groupes incapables d’obtenir une reconnaissance en tant que caste étaient littéralement des hors-castes : dans cette société stratifiée, ils n’occupaient pas même l’échelon le plus bas. On devait les connaître sous le nom d’Intouchables. Il leur fallait vivre à l’écart des autres, condamnés à vivoter de manière humiliante et répugnante, souvent en triant les ordures. Même les membres des castes les plus basses ont évité de frayer ou de manger avec eux, d’être en contact et assurément de se marier avec eux. Dans l’Inde moderne, les questions de mariage et de travail restent très fortement influencées par le système des castes malgré tous les efforts du gouvernement démocratique pour briser ces distinctions et convaincre les Hindous que le mélange des castes ne pollue pas[3].

Pureté en Amérique

Un cercle vicieux analogue s’est perpétué dans la hiérarchie raciale de l’Amérique moderne. Du xvie au xviiie siècle, les conquérants européens importèrent des millions d’esclaves africains pour les faire travailler dans les mines ou sur les plantations d’Amérique. Trois facteurs circonstanciels les amenèrent à importer des esclaves d’Afrique plutôt que d’Europe ou d’Asie de l’Est. Premièrement, l’Afrique était plus proche : il était donc moins coûteux d’importer des esclaves du Sénégal que du Viêtnam.

Deuxièmement, il existait déjà en Afrique un commerce d’esclaves bien développé (exportant surtout des esclaves vers le Moyen-Orient), alors qu’en Europe l’esclavage était très rare. De toute évidence, il était bien plus facile d’acheter des esclaves sur un marché existant que d’en créer un de toutes pièces.

Troisièmement, et c’est l’élément le plus important, les plantations américaines de Virginie, d’Haïti ou du Brésil étaient infectées par la malaria (paludisme) et la fièvre jaune, originaires d’Afrique. Or, au fil des générations, les Africains avaient acquis une immunité génétique partielle à ces maladies, qui faisaient des ravages parmi les Européens totalement sans défense. Pour un planteur, il était donc plus sage d’investir dans un esclave africain que dans un esclave ou un travailleur sous contrat européen. Paradoxalement, la supériorité génétique (en termes d’immunité) se traduisit en infériorité sociale : précisément parce qu’ils étaient mieux adaptés aux climats tropicaux que les Européens, les Africains finirent comme esclaves de maîtres européens ! En raison de ces facteurs circonstanciels, les nouvelles sociétés foisonnantes d’Amérique allaient être divisées en une caste dirigeante d’Européens blancs et une caste asservie de Noirs africains.

Or, les gens n’aiment pas dire qu’ils gardent des esclaves de telle race ou de telle origine pour la simple raison que c’est économiquement expédient. Comme les conquérants aryens de l’Inde, les Européens blancs d’Amérique voulaient voir reconnue leur réussite économique, mais aussi passer pour des hommes pieux, justes et objectifs. Mythes religieux et scientifiques furent donc mis à contribution afin de justifier cette division. Des théologiens affirmèrent que les Africains descendaient de Cham, fils de Noé, maudit par son père qui lui promit une descendance d’esclaves. Des biologistes prétendirent que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs, et leur sens moral moins développé. Des médecins assurèrent que les Noirs vivaient dans la crasse et propageaient des maladies : autrement dit, ils étaient une source de pollution.

Ces mythes touchèrent une corde sensible dans la culture américaine et, plus généralement, occidentale. Ils continuèrent d’exercer leur influence bien après que les conditions à l’origine de l’esclavage eurent disparu. À l’aube du xixe siècle, la Grande-Bretagne impériale abolit l’esclavage et arrêta le trafic d’esclaves transatlantique ; au fil des décennies suivantes, l’esclavage fut progressivement interdit sur tout le continent américain. En particulier, ce fut la première et seule fois de l’histoire que des sociétés esclavagistes abolirent l’esclavage. Alors même que les esclaves furent libérés, les mythes racistes justifiant l’esclavage persistèrent. Une législation et des usages sociaux racistes perpétuèrent la ségrégation.

Il en résulta un cycle de causes et d’effets qui se renforça de lui-même : un cercle vicieux. Prenons l’exemple du sud des États-Unis au lendemain de la guerre de Sécession. En 1865, le 13e amendement de la Constitution interdit l’esclavage, et le 14e décida qu’on ne pouvait invoquer la race pour refuser à quiconque la citoyenneté et la protection égale de la loi. Toutefois, du fait de deux siècles d’esclavage, la plupart des familles noires étaient bien plus pauvres et bien moins instruites que la plupart des familles blanches. Un Noir né en Alabama en 1865 avait donc bien moins de chances de recevoir une bonne éducation et de trouver un travail bien rémunéré que ses voisins blancs. Nés dans les années 1880-1890, ses enfants débutèrent avec le même handicap puisque nés dans une famille pauvre et sans éducation.

Mais tout ne se réduit pas au handicap économique. En Alabama vivaient également beaucoup de Blancs pauvres privés des chances offertes à leurs frères et sœurs de race mieux pourvus. De plus, la Révolution industrielle et les vagues d’immigration firent des États-Unis une société extrêmement fluide où les guenilles pouvaient aisément se transformer en richesses. Si l’argent avait été la seule chose qui comptât, la division tranchée entre les races aurait tôt fait de se brouiller, ne serait-ce qu’à travers les mariages mixtes.

Or, il n’en fut rien. En 1865, les Blancs, comme beaucoup de Noirs, voulurent croire que, de fait, les Noirs étaient moins intelligents, plus violents et plus lubriques, plus paresseux et moins soucieux d’hygiène personnelle que les Blancs. Ils étaient donc des agents de violence, de vol ou de viol et de maladie : en un mot, de pollution. Si, en 1895, un Noir d’Alabama parvenait miraculeusement à recevoir une bonne éducation puis sollicitait une place respectable de caissier dans une banque, ses chances d’être accepté étaient très inférieures à celles d’un candidat blanc aux mêmes qualifications. Jouait contre les Noirs le stigmate qui faisait d’eux des êtres naturellement peu fiables, paresseux et moins intelligents.

On aurait pu croire que les gens comprendraient progressivement que ces stigmates n’étaient qu’un mythe et que, le temps passant, les Noirs pourraient prouver qu’ils étaient aussi compétents, respectueux de la loi et propres que les Blancs. En réalité, c’est le contraire qui se produisit : les préjugés ne firent que s’enraciner. Les meilleurs emplois étant entre les mains des Blancs, il devint plus facile de croire que les Noirs étaient réellement inférieurs. « Vous voyez bien, observait le Blanc moyen, cela fait des générations que les Noirs sont libres, et il n’y a pour ainsi dire pas de professeurs, d’avocats, de médecins ni même de caissiers noirs. N’est-ce pas la preuve que les Noirs sont tout simplement moins intelligents et moins travailleurs ? » Piégés dans ce cercle vicieux, les Noirs n’étaient pas recrutés à des postes de cols blancs parce qu’ils étaient réputés inintelligents. La preuve de leur infériorité ? Il y avait très peu de Noirs à des postes de cols blancs.

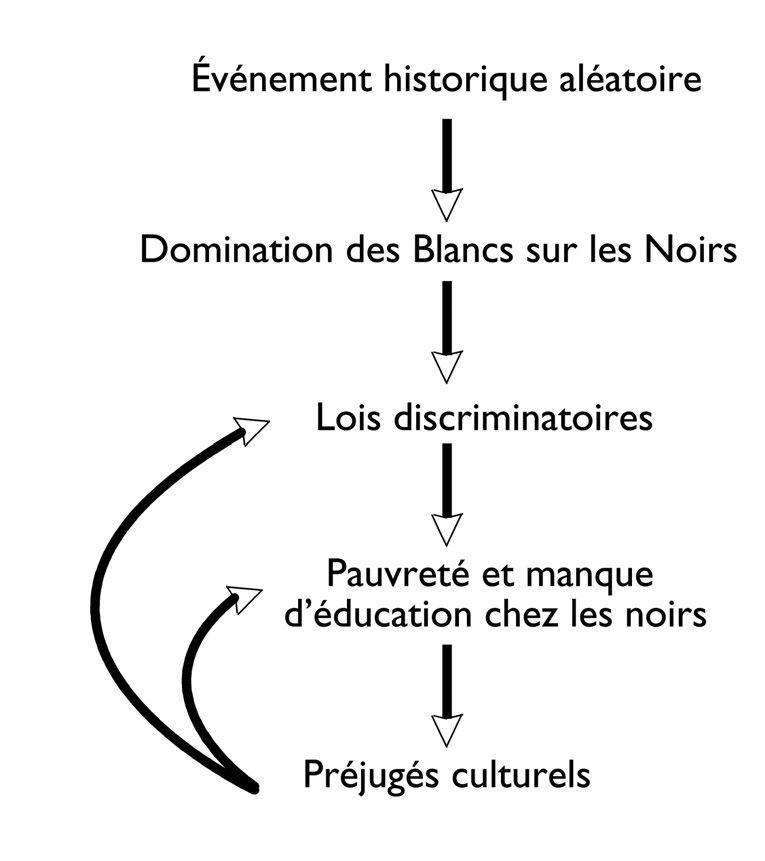

Le cercle vicieux : une situation historique aléatoire est traduite en un système social rigide.

Le cercle vicieux ne s’est pas arrêté là. Les stigmates anti-Noirs se renforçant, ils se traduisirent en un système de lois et de normes dit « Jim Crow » destinées à préserver l’ordre racial. Interdiction était faite aux Noirs de voter, d’étudier dans les écoles blanches, d’aller dans les magasins, les restaurants ou les hôtels fréquentés par des Blancs. La justification était toujours la même : les Noirs étaient immondes, paresseux et vicieux, si bien qu’il fallait en protéger les Blancs. Par peur de la maladie, les Blancs ne voulaient pas dormir dans les mêmes hôtels que les Noirs, ni manger dans les mêmes restaurants. Ils ne voulaient pas que leurs enfants apprennent dans la même école que les Noirs par peur de la brutalité et des mauvaises influences. Ils ne voulaient pas que les Noirs votent, puisqu’ils étaient ignares et immoraux. Ces peurs pouvaient se prévaloir d’études scientifiques qui « prouvaient » que les Noirs étaient effectivement moins éduqués, que diverses maladies étaient plus répandues parmi eux et que le taux de criminalité était bien plus élevé (ces études feignant d’ignorer que ces « faits » résultaient de la discrimination contre les Noirs).

Au milieu du xxe siècle, la ségrégation dans les anciens États confédérés était probablement pire qu’à la fin du xixe siècle. Clennon King, l’étudiant noir qui voulut entrer à l’Université du Mississippi en 1958, fut interné de force dans un asile psychiatrique. Le juge trancha qu’un Noir était forcément fou s’il imaginait pouvoir y être admis.

Rien ne révoltait davantage les gens du Sud (et beaucoup de gens du Nord) que les relations sexuelles et les mariages entre Noirs et Blanches. Les relations sexuelles interraciales devinrent le tabou suprême ; toute violation, réelle ou soupçonnée, méritait un châtiment immédiat et expéditif sous la forme d’un lynchage. Société secrète de défense de la suprématie blanche, le Ku Klux Klan multiplia les exécutions de ce genre. Ils auraient pu en remontrer aux Brahmines hindous sur les lois de pureté.

Avec le temps, le racisme gagna de plus en plus de domaines culturels. La culture esthétique américaine fut construite d’étalons de beauté blancs. Les attributs physiques de la race blanche – par exemple la peau claire, les cheveux raides et blonds et un petit nez retroussé – devinrent le canon de la beauté. Les traits typiques des Noirs – peau noire, cheveux noirs et crépus, nez aplati – étaient réputés laids. Ces préjugés enracinèrent la hiérarchie imaginaire à un niveau de conscience humaine encore plus profond.

De tels cercles vicieux peuvent durer des siècles, voire des millénaires, prolongeant une hiérarchie imaginaire née d’un événement historique aléatoire. Loin de s’atténuer, les discriminations injustes empirent souvent avec le temps. L’argent va à l’argent, la pauvreté entretient la pauvreté. L’éducation profite à l’éducation, l’ignorance perpétue l’ignorance. Les victimes de l’histoire ont toutes les chances d’être de nouveau victimisées. Et les privilégiés de l’histoire ont toutes les chances d’être à nouveau privilégiés.

La plupart des hiérarchies sociopolitiques manquent d’une base logique ou biologique : elles ne font que perpétuer des hasards entretenus par des mythes. C’est une bonne raison d’étudier l’histoire. Si la division en Noirs et Blancs, ou Brahmines et Sûdras, s’enracinait dans des réalités biologiques – si les Brahmines avaient vraiment de meilleurs cerveaux que les Sûdras –, la biologie suffirait pour comprendre la société humaine. Comme les distinctions biologiques entre les différents groupes d’Homo sapiens sont en fait négligeables, la biologie ne saurait expliquer ni les complications de la société indienne ni la dynamique raciale de l’Amérique. Nous ne saurions comprendre ces phénomènes qu’en étudiant les événements, les circonstances et les rapports de force qui transformèrent les caprices de l’imagination en structures sociales cruelles – et bien réelles.

Lui et elle

Les différentes sociétés adoptent des hiérarchies imaginaires de natures différentes. Si la race est très importante pour les Américains modernes, elle était relativement insignifiante pour les musulmans du Moyen Âge. Dans l’Inde médiévale, la caste était affaire de vie et de mort, alors qu’elle est quasi inexistante dans l’Europe moderne. Dans toutes les sociétés humaines, il était cependant une hiérarchie d’une importance suprême : la hiérarchie des sexes ou des genres. Les gens étaient partout divisés en hommes et en femmes. Et partout, les hommes ont eu la meilleure part, au moins depuis la Révolution agricole.

Parmi les textes chinois les plus anciens se trouvent des os oraculaires, datant de 1200 avant notre ère et employés à des fins de divination. Sur l’un d’eux était gravée la question : « La grossesse de Dame Hao sera-t-elle heureuse ? » Suivait cette réponse : « Si l’enfant naît un jour ding, heureuse ; un jour geng, très favorable. » Or, Dame Hao devait accoucher un jour jiayin. Le texte se termine par une observation morose : « Trois semaines et un jour plus tard, jour jiayin, l’enfant est né. Pas de chance. Une fille[4]. » Plus de 3 000 ans après, quand la Chine communiste mit en œuvre sa politique de l’« enfant unique », beaucoup de familles chinoises tenaient encore la naissance d’une fille pour un malheur, au point, parfois, d’abandonner ou de tuer les filles à la naissance pour essayer d’avoir un garçon la fois suivante.

Dans beaucoup de sociétés, les femmes étaient purement et simplement la propriété des hommes – le plus souvent de leurs pères, de leurs maris ou de leurs frères. Dans beaucoup de systèmes juridiques, le viol entre dans la catégorie des violations de propriété : autrement dit, la victime n’est pas la femme qui est violée, mais le mâle qui la possède. Dès lors, le remède prévu par la loi était un transfert de propriété : le violeur devait payer le prix d’une épouse au père ou au frère de la femme – sur quoi, elle devenait la propriété du violeur. La Bible décrète ainsi : « Si un homme rencontre une jeune fille vierge qui n’est pas fiancée, s’en empare et couche avec elle, et qu’on les prend sur le fait, alors l’homme qui a couché avec la jeune fille donnera au père de celle-ci cinquante sicles d’argent ; puisqu’il l’a possédée, elle sera sa femme » (Deutéronome, 22,28-29). Les anciens Hébreux estimaient l’arrangement raisonnable.

Violer une femme qui n’appartenait pas à un homme n’était pas considéré comme un crime, de même que ramasser une pièce perdue dans une rue passante n’était pas un vol. Un mari qui violait sa femme ne commettait pas de crime. De fait, l’idée qu’un mari pût violer sa femme tenait de l’oxymore. Être un mari, c’était être le maître absolu de la sexualité de son épouse. Dire qu’un mari « violait » sa femme était aussi illogique que dire qu’il volait son propre portefeuille. Cette façon de penser n’était pas l’apanage du Moyen-Orient ancien. En 2006, on dénombrait encore 53 pays où un mari ne pouvait être poursuivi pour le viol de sa femme. Même en Allemagne, la législation n’a été amendée qu’en 1997 pour créer une catégorie de viol conjugal[5].

*

La division en hommes et femmes est-elle un produit de l’imagination, comme le système des castes en Inde et le système des races en Amérique, ou s’agit-il d’une division naturelle avec de profondes racines biologiques ? Et si c’est bien une division biologique, y a-t-il aussi des explications biologiques à la préférence donnée aux hommes sur les femmes ?

Une partie des disparités culturelles, juridiques et politiques entre hommes et femmes reflète les différences biologiques évidentes entre les sexes. Mettre les enfants au monde a toujours été le travail des femmes, parce que les hommes n’ont pas de matrice. Autour de ce noyau universel, pourtant, chaque société accumula couche sur couche des idées et des normes culturelles qui n’ont pas grand-chose à voir avec la biologie. Les sociétés associent à la masculinité et à la féminité une multitude d’attributs qui, pour la plupart, n’ont pas de base biologique solide.

Dans la démocratie athénienne du ve siècle avant notre ère, par exemple, un individu possesseur d’un utérus n’avait pas de statut juridique indépendant, et interdiction lui était faite de participer aux assemblées populaires ou d’être juge. À de rares exceptions près, cet individu ne pouvait bénéficier d’une bonne éducation ni se lancer dans les affaires ou dans un discours philosophique. Aucun des dirigeants politiques d’Athènes, aucun de ses grands philosophes, orateurs, artistes ou marchands n’avait de matrice. Avoir une matrice rend-il biologiquement inapte à ces professions ? Les anciens Athéniens le pensaient. Les Athéniens modernes n’en croient rien. À Athènes, de nos jours, les femmes votent, sont élues à des fonctions publiques, font des discours, conçoivent toutes sortes de choses (bijoux, bâtiments ou logiciels) et vont à l’université. Leur utérus ne les empêche pas de faire ces choses avec autant de succès que les hommes. Certes, elles demeurent sous-représentées en politique et dans les affaires : le Parlement grec ne compte que 12 % de femmes. Mais il n’existe pas d’obstacle légal à leur participation à la vie politique, et la plupart des Grecs modernes estiment tout à fait normal qu’une femme assume des responsabilités publiques.

Beaucoup de Grecs modernes pensent aussi que l’attirance sexuelle vers les seules femmes est partie intégrante de la virilité, et qu’un homme ne doit avoir de relations sexuelles qu’avec le sexe opposé. Ils y voient non pas un travers culturel, mais une réalité biologique : les relations entre personnes de sexe opposé sont naturelles ; entre deux personnes de même sexe, elles sont contre nature. En réalité, cependant, Mère Nature se soucie comme d’une guigne que deux hommes soient sexuellement attirés l’un par l’autre. Ce sont les mères humaines, imprégnées d’une culture particulière, qui font une scène si leur fils a une aventure avec le garçon d’à côté. Les crises maternelles ne sont pas un impératif biologique. À commencer par la Grèce ancienne, un nombre significatif de cultures humaines ont jugé les relations homosexuelles non seulement légitimes, mais socialement constructives. L’Iliade ne signale pas que Thétis ait eu la moindre objection aux relations de son fils Achille avec Patrocle. La reine Olympias de Macédoine, l’une des femmes de tempérament les plus énergiques du monde antique, aurait même fait tuer son mari. En revanche, elle n’eut pas la moindre crise quand son fils, Alexandre le Grand, ramena à dîner son amant Héphaestion.

Comment distinguer ce qui est biologiquement déterminé de ce que l’on cherche simplement à justifier à travers des mythes biologiques ? « La biologie permet, la culture interdit » est une bonne règle empirique. La biologie est disposée à tolérer un très large spectre de possibles. C’est la culture qui oblige les individus à en explorer certains tout en en interdisant d’autres. La biologie permet aux femmes d’avoir des enfants, mais certaines cultures les obligent à réaliser cette possibilité. La biologie permet aux hommes de goûter ensemble aux joies du sexe : certaines cultures leur interdisent d’en profiter.

La culture a tendance à prétendre qu’elle interdit uniquement ce qui est contre nature. Dans une perspective biologique, cependant, rien n’est contre nature. Tout ce qui est possible est aussi naturel, par définition. Un comportement réellement contre nature, qui va contre les lois de la nature, ne saurait tout simplement exister, en sorte qu’il ne nécessiterait aucune interdiction. Aucune culture ne s’est jamais donné la peine d’interdire aux hommes de photosynthétiser, aux femmes de courir plus vite que la vitesse de la lumière ou aux électrons négatifs d’être attirés l’un par l’autre.

En vérité, nos idées de ce qui est « naturel » et « contre nature » ne viennent pas de la biologie, mais de la théologie chrétienne. Théologiquement, est « naturel » ce qui est « en accord avec les intentions du Dieu qui a créé la nature ». Selon les théologiens chrétiens, Dieu a créé le corps humain, entendant que chaque membre et chaque organe servent une fin particulière. Si nous nous servons de nos membres et de nos organes aux fins envisagées par Dieu, c’est une activité naturelle. Les utiliser autrement est contre nature. En revanche, l’évolution n’a pas de dessein. L’évolution des organes n’a pas suivi un dessein, et leur usage est en perpétuel mouvement. Il n’est pas un seul organe du corps humain qui fasse uniquement le travail que faisait son prototype à son apparition, voici des centaines de millions d’années. Les organes évoluent afin de remplir une fonction particulière, mais dès lors qu’ils existent, ils peuvent être aussi adaptés à d’autres usages. La bouche, par exemple, est apparue parce que les tout premiers organismes multicellulaires avaient besoin d’un moyen d’ingurgiter des nutriments. Nous nous servons encore de notre bouche à cette fin, mais aussi pour embrasser, parler et, si nous sommes un Rambo, dégoupiller les grenades à main. Tous ces usages sont-ils contre nature pour la simple raison que, voici 600 millions d’années, nos vermisseaux d’ancêtres ne faisaient rien de tout cela avec leur bouche ?

De même, les ailes ne sont pas apparues du jour au lendemain dans toute leur gloire aérodynamique. Elles se sont développées à partir d’organes qui avaient une autre fin. Suivant une théorie, les ailes des insectes se sont développées voici des millions d’années à partir des protubérances de bestioles sans ailes. Les insectes pourvus de bosse avaient une surface plus grande que les autres, ce qui leur permettait d’absorber davantage la lumière du soleil et de rester plus chauds. Au fil d’un lent processus évolutif, ces radiateurs solaires virent leur taille augmenter. Par un fait du hasard, cette même structure propice à l’absorption d’un maximum de lumière solaire – grande surface, poids léger – donnait aussi de l’élan aux insectes qui voulaient sauter. Plus grosse était la protrusion, plus loin ils sautaient. Certains insectes commencèrent à s’en servir pour faire du vol plané ; de là aux ailes qui pourraient les propulser dans les airs, il n’y avait qu’un petit pas. La prochaine fois qu’un moustique vrombira à votre oreille, accusez-le de comportement contre nature. S’il se conduisait bien et se contentait de ce que Dieu lui a donné, ses ailes ne lui serviraient que de panneaux solaires.

Le même genre de polyvalence vaut pour nos organes et notre comportement sexuels. Le sexe a d’abord évolué pour la procréation et les rituels de cour, histoire de jauger l’aptitude d’un partenaire en puissance. Mais beaucoup d’animaux s’en servent désormais à une multitude de fins sociales qui n’ont pas grand-chose à voir avec la création de petites copies d’eux-mêmes. Les chimpanzés, par exemple, se servent du sexe pour sceller des alliances politiques, instaurer une intimité et désamorcer des tensions. Est-ce contre nature ?

Sexe et genre

Il n’y a donc pas grand sens à affirmer que la fonction naturelle des femmes est de donner naissance ou que l’homosexualité est contre nature. La plupart des lois, normes, droits et obligations qui définissent masculinité et féminité sont un reflet de l’imagination humaine plutôt que de la réalité biologique.

Biologiquement, les humains sont eux aussi divisés en mâles et en femelles. Un Homo sapiens mâle a un chromosome X et un chromosome Y, quand une femelle a deux X. En revanche, « homme » et « femme » sont des catégories non pas biologiques, mais sociales. Alors que, dans la grande majorité des cas, dans la plupart des sociétés humaines, les hommes sont des mâles et les femmes des femelles, les termes sociaux portent un bagage qui n’a, au mieux, qu’un lien ténu avec les termes biologiques. Un homme n’est pas un Sapiens avec des qualités biologiques particulières telles que des chromosomes XY, des testicules et beaucoup de testostérone. Il s’inscrit plutôt dans une case de l’ordre humain imaginaire de sa société. Les mythes de sa culture lui assignent des rôles masculins particuliers (participer à la vie politique), des droits (voter) et des devoirs (service militaire). De même, une femme n’est pas une Sapiens avec deux chromosomes X, une matrice et plein d’œstrogène, mais une femelle membre d’un ordre humain imaginaire. Les mythes de sa société lui assignent des rôles humains uniques (élever des enfants), des droits (celui d’être protégée de la violence) et des devoirs (obéir à son mari). Comme ce sont les mythes, plutôt que la biologie, qui définissent les rôles, les droits et les devoirs des hommes et des femmes, le sens de la « masculinité » et de la « féminité » a immensément varié d’une société à l’autre.

Pour dissiper la confusion, les spécialistes distinguent habituellement le « sexe », qui est une catégorie biologique, du « genre », qui est une catégorie culturelle. Le sexe est divisé entre mâles et femelles, et les qualités de cette division sont objectives et sont demeurées constantes tout au long de l’histoire. Le genre est divisé entre hommes et femmes (certaines cultures reconnaissent d’autres catégories). Les qualités dites « masculines » et « féminines » sont intersubjectives et ne cessent de changer. Par exemple, en matière de comportement, de désir, d’habillement, voire de posture du corps, on n’attend pas du tout des Athéniennes modernes ce qu’on attendait des femmes dans la Grèce antique[6].

|

Femelle = catégorie biologique |

Femme = catégorie culturelle |

||

|

Athènes antique |

Athènes moderne |

Athènes antique |

Athènes moderne |

|

Chromosomes XX |

Chromosomes XX |

Pas de droit de vote |

Droit de vote |

|

Matrice |

Matrice |

Ne peut être juge |

Peut être juge |

|

Ovaires |

Ovaires |

Exclue des fonctions publiques |

Peut exercer des fonctions publiques |

|

Peu de testostérone |

Peu de testostérone |

Ne peut choisir son époux |

Peut choisir son époux |

|

Beaucoup d’œstrogènes |

Beaucoup d’œstrogènes |

Généralement illettrée |

Typiquement lettrée |

|

Produit du lait |

Produit du lait |

Appartient légalement à son père ou à son frère |

Légalement indépendante |

|

Exactement la même chose |

Choses très différentes |

||

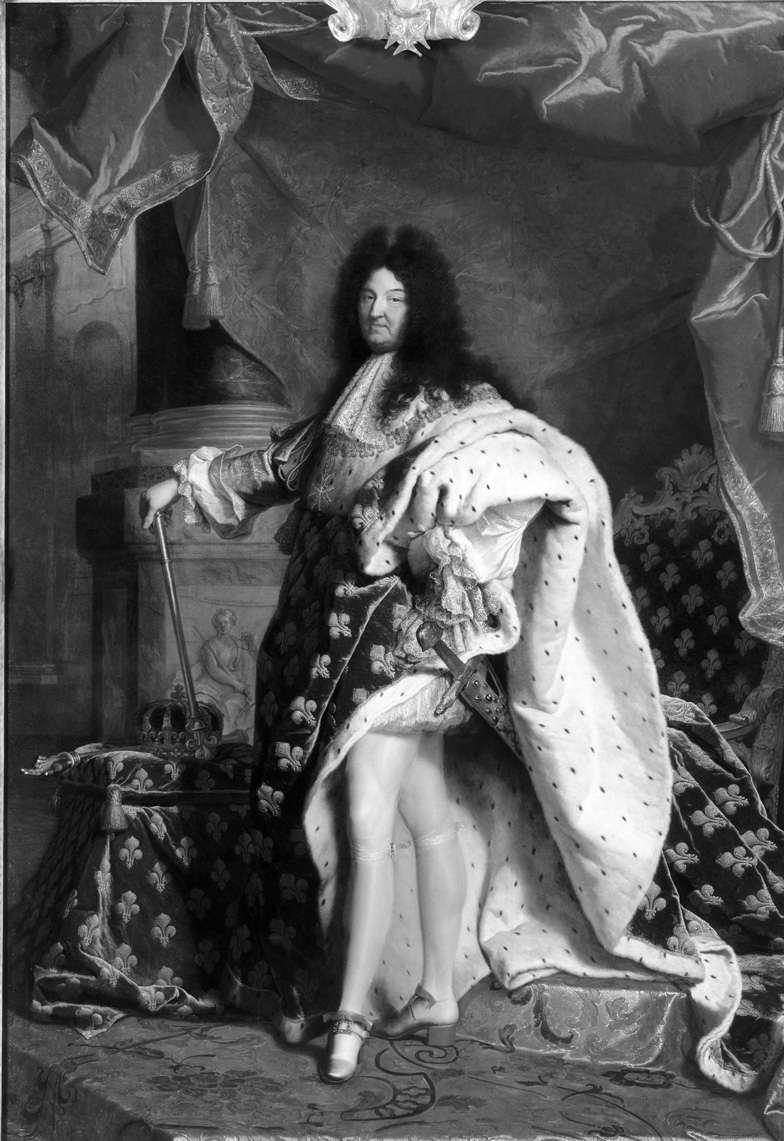

La masculinité à l’aube du xviiie siècle : portrait officiel de Louis XIV. Observez la perruque, les bas, les talons hauts, la posture de danseur – et la grande épée. Dans l’Europe contemporaine, ce seraient autant de signes (épée exceptée) d’un caractère efféminé. En son temps, cependant, Louis était un parangon de masculinité et de virilité.

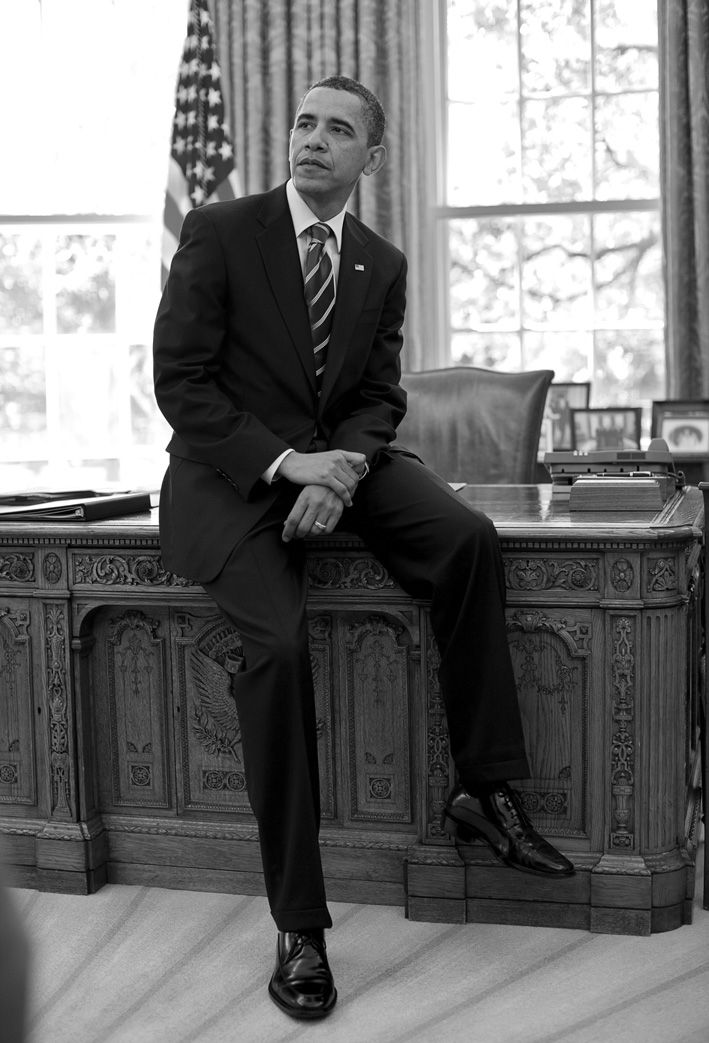

Autant le sexe est un jeu d’enfant, autant le genre est une chose grave. Devenir un mâle est la chose la plus simple au monde. Il suffit de naître avec un chromosome X et un chromosome Y. Il est tout aussi simple d’être une femelle. Deux chromosomes X y pourvoiront. En revanche, devenir un homme ou une femme est une entreprise très compliquée et exigeante. Puisque la plupart des qualités masculines et féminines sont culturelles plutôt que biologiques, aucune société ne reconnaît automatiquement en chaque mâle un homme, ni en chaque femelle une femme. Ces titres ne sont pas non plus des lauriers sur lesquels on puisse se reposer une fois qu’on les a acquis. Les mâles doivent constamment prouver leur masculinité, tout au long de leur vie, du berceau au tombeau, dans une série interminable de rites et de performances. Et une femme n’en a jamais fini : elle doit sans cesse se convaincre et convaincre les autres qu’elle est assez féminine.

La masculinité au xxie siècle : portrait officiel de Barack Obama. Où sont passés la perruque, les bas, les talons hauts – et l’épée ? Les hommes dominants n’ont jamais paru si ternes et lugubres que de nos jours. Durant la majeure partie de l’histoire, les hommes dominants ont été colorés et flamboyants, comme les chefs des Indiens d’Amérique, avec leurs panaches de plumes, ou les maharadjas hindous, parés de soies et de diamants. Dans le règne animal, les mâles sont généralement plus colorés et plus riches en accessoires que les femelles : pensez aux queues des paons et à la crinière des lions.

La réussite n’est pas garantie. Les mâles, en particulier, vivent dans la peur constante de perdre leur titre à la masculinité. Tout au long de l’histoire, des mâles ont été prêts à risquer leur vie, voire à la sacrifier, pour qu’on dise d’eux : « Quel homme ! »

Qu’y a-t-il de si bien chez les hommes ?

Au moins depuis la Révolution agricole, la plupart des sociétés humaines ont été des sociétés patriarcales attachant plus de prix aux hommes qu’aux femmes. Peu importait la définition que la société donnait d’un « homme » et d’une « femme », il était toujours mieux d’être un homme.

Les sociétés patriarcales éduquent les hommes à penser et à agir de façon masculine, les femmes à penser et à agir de façon féminine, et sanctionnent quiconque ose franchir ces frontières. Pour autant, elles ne récompensent pas également ceux qui se conforment à ces principes. Les qualités jugées masculines sont davantage prisées que les qualités réputées féminines, et les membres de la société qui personnifient l’idéal féminin reçoivent moins que ceux qui illustrent l’idéal masculin. De moindres ressources sont investies dans la santé et l’éducation des femmes ; moins de possibilités économiques leur sont ouvertes ; elles ont aussi moins de pouvoir politique et moins de liberté de déplacement. C’est une course dans laquelle certains coureurs ne concourent que pour la médaille de bronze.

Certes, une poignée de femmes se sont hissées à la position alpha : ainsi de Cléopâtre en Égypte, de l’impératrice Wu Zetian en Chine (autour de l’an 700 de l’ère commune) et de la reine Elizabeth I en Angleterre. Mais ce sont les exceptions qui confirment la règle. Tout au long du règne de quarante-cinq ans d’Elizabeth, tous les parlementaires furent des hommes, de même que tous les officiers de la marine royale et de l’armée, tous les juges et les avocats, tous les évêques et les archevêques, tous les théologiens et les prêtres, les médecins et les chirurgiens, les étudiants et les enseignants de toutes les universités et de tous les collèges, tous les maires et les shérifs, et la quasi-totalité des écrivains, des architectes, des poètes, des philosophes, des peintres, des musiciens et des savants.

Le patriarcat a été la norme dans presque toutes les sociétés agricoles et industrielles. Il s’est révélé assez tenace pour résister aux chambardements politiques, aux révolutions sociales et aux transformations économiques. L’Égypte, par exemple, a été conquise maintes fois au fil des siècles. Assyriens, Perses, Macédoniens, Romains, Arabes, Mamelouks, Turcs et Britanniques l’occupèrent, et sa société est toujours demeurée patriarcale. L’Égypte a été soumise au droit pharaonique, au droit grec, au droit romain, au droit islamique, au droit ottoman et au droit britannique – et la discrimination a toujours persisté contre ceux qui n’étaient pas de « vrais hommes ».

Le patriarcat est si universel qu’il ne saurait être le produit d’un cercle vicieux né d’un simple hasard. Il est particulièrement frappant que, même avant 1492, la plupart des sociétés d’Amérique et d’Afro-Asie étaient patriarcales, alors même qu’elles étaient hors d’atteinte depuis des millénaires. Si le patriarcat afro-asiatique est né d’un hasard, d’où vient que les Aztèques et les Incas aient été patriarcaux ? Il est bien plus probable que, même si la définition précise d’« homme » et de « femme » varie d’une culture à l’autre, il existe une raison biologique universelle qui explique que la quasi-totalité des cultures aient mis la virilité plus haut que la féminité. Les théories sont nombreuses, mais aucune n’emporte la conviction.

Force musculaire

La théorie la plus courante fait valoir que les hommes sont plus forts que les femmes, et qu’ils ont profité de leur force physique supérieure pour soumettre les femmes. Suivant une version plus subtile, leur force permet aux hommes de monopoliser des tâches qui exigent un travail manuel rude, comme le labourage et la récolte. Ce qui leur donne le contrôle de la production alimentaire et se traduit donc en poids politique.

Cette insistance sur la force musculaire pose deux problèmes. Primo, l’idée que les « hommes sont plus forts que les femmes » n’est vraie qu’en moyenne, et juste pour certains types de force. Les femmes sont généralement plus résistantes à la faim, à la maladie et à la fatigue que les hommes. Beaucoup de femmes courent plus vite et soulèvent des poids plus lourds que beaucoup d’hommes. Secundo, et c’est des plus problématiques pour cette théorie, les femmes ont été tout au long de l’histoire exclues surtout des tâches qui exigent peu d’effort physique (prêtrise, droit, politique) et ont dû assumer de nombreux travaux manuels rudes aux champs, dans les artisanats et à la maison. Si le pouvoir social était divisé en rapport direct avec la force physique ou avec l’endurance, les femmes en auraient eu une plus grande part.

Qui plus est, il n’y a tout simplement aucun rapport direct entre la force physique et le pouvoir social chez les hommes. Les hommes de soixante ans passés ont le pouvoir sur les jeunes de vingt ans passés, alors même que les jeunes de vingt et quelques années sont bien plus robustes que leurs aînés. Au milieu du xixe siècle, n’importe lequel des esclaves de ses champs de coton aurait mis à peine quelques secondes pour jeter à terre le planteur d’Alabama type. Les matchs de boxe n’étaient pas faits pour sélectionner les pharaons ou les papes. Dans les sociétés de fourrageurs, la domination politique revient généralement à qui possède les meilleurs talents sociaux plutôt que la musculature la plus développée. Dans la mafia, le big boss n’est pas nécessairement le plus costaud. Il est souvent un homme plus âgé qui se sert rarement de ses poings ; c’est un homme plus jeune et plus en forme qui fait le sale boulot pour lui. Le type qui imagine qu’il suffit de tabasser le parrain pour prendre la tête du clan a peu de chances de vivre assez longtemps pour tirer les leçons de sa méprise. Même parmi les chimpanzés, le mâle alpha gagne sa position en formant une coalition stable avec d’autres mâles et femelles, non pas par une violence aveugle.

En vérité, l’histoire fait souvent apparaître une relation inverse entre prouesse physique et pouvoir social. Dans la plupart des sociétés, ce sont les classes inférieures qui font les tâches manuelles. Peut-être est-ce un reflet de la position de l’Homo sapiens dans la chaîne alimentaire. Si seules comptaient les capacités physiques brutes, Sapiens se serait trouvé au milieu de l’échelle. Or, ses talents mentaux et sociaux l’ont placé au sommet. Il est donc tout naturel que la chaîne du pouvoir au sein de l’espèce soit déterminée par les facultés mentales et sociales davantage que par la force brute. On a donc peine à croire que la hiérarchie sociale la plus importante et la plus stable de l’histoire se fonde sur la capacité des hommes de contraindre physiquement les femmes.

La lie de la société

Suivant une autre théorie, la domination masculine résulte non pas de la force, mais de l’agression. Des millions d’années d’évolution ont rendu les hommes bien plus violents que les femmes. Celles-ci peuvent égaler les hommes pour ce qui est de la haine, de la cupidité ou des injures, mais quand les choses se gâtent, suivant cette théorie, les hommes recourent plus volontiers à la violence physique brute. De là vient que tout au long de l’histoire la guerre ait été une prérogative masculine.

En temps de guerre, le contrôle des forces armées fait également des hommes les maîtres de la société civile. Ils ont aussi profité de leur mainmise sur la société civile pour livrer toujours plus de guerres ; plus il y en a, plus leur contrôle de la société est fort. Cette boucle rétroactive explique à la fois l’ubiquité de la guerre et l’ubiquité du patriarcat.

De récentes études des systèmes hormonaux et cognitifs des hommes et des femmes confirment l’idée que les hommes ont effectivement, en moyenne, des penchants plus agressifs et plus violents, et sont donc mieux armés pour faire partie de la soldatesque. Mais, les soldats du rang étant tous des hommes, s’ensuit-il que ceux qui conduisent la guerre et en récoltent les fruits doivent être aussi nécessairement des hommes ? Cela n’a pas de sens. C’est un peu comme si l’on disait que les planteurs seront noirs puisque tous les esclaves des champs de coton sont noirs. De même que des cadres blancs pouvaient diriger une force de travail noire, pourquoi un gouvernement tout ou partie féminin ne pourrait-il diriger une armée exclusivement mâle ? En fait, tout au long de l’histoire, il s’est trouvé de nombreuses sociétés où les officiers supérieurs n’étaient pas issus du rang après avoir été simples soldats. Aristocrates, riches et hommes éduqués se voyaient automatiquement confier des fonctions d’officier supérieur sans avoir jamais servi un seul jour dans le rang.

Quand le duc de Wellington, l’ennemi juré de Napoléon, sa Némésis, entra dans l’armée britannique à dix-huit ans, il fut aussitôt nommé officier. Il ne faisait pas grand cas des plébéiens placés sous son commandement. Au cours des guerres contre la France, il écrivit à un autre aristocrate : « Les soldats ordinaires qui sont dans nos rangs sont la lie de la terre. » Ces simples soldats étaient habituellement recrutés parmi les plus pauvres ou dans les minorités ethniques (comme les catholiques irlandais). Leurs chances de gravir les échelons étaient négligeables. Les rangs les plus hauts étaient réservés aux ducs, aux princes et aux rois. Mais pourquoi uniquement aux ducs, pas aux duchesses ?

L’Empire français d’Afrique a été instauré et défendu par la sueur et le sang des travailleurs français, des Algériens et des Sénégalais. Le pourcentage de Français « bien nés » dans la piétaille était négligeable, alors qu’il était très élevé dans la petite élite qui dirigeait l’armée, gouvernait l’Empire et en recueillait les fruits. Pourquoi simplement des Français, et pas des Françaises ?

En Chine, une vieille tradition voulait que l’armée fût soumise à la bureaucratie civile, si bien que les mandarins qui n’avaient jamais tenu une épée en main conduisaient les guerres. « On ne gaspille pas le bon fer à fabriquer des clous », assure le dicton chinois : autrement dit, les vrais talents entrent dans la bureaucratie, pas dans l’armée. Mais alors pourquoi uniquement des hommes parmi les mandarins ?

On ne peut raisonnablement prétendre que leur débilité physique ou leur faible niveau de testostérone ait empêché les femmes de réussir comme mandarins, généraux ou responsables politiques. Pour conduire une guerre, il faut certes de l’énergie, mais guère de force physique ou d’agressivité. Les guerres n’ont rien à voir avec une rixe de pochards. Ce sont des projets très complexes qui nécessitent un extraordinaire degré d’organisation, de coopération et d’apaisement. La capacité de maintenir la paix à l’intérieur, d’acquérir des alliés à l’étranger et de comprendre ce qui passe par la tête des autres (en particulier de l’ennemi) est habituellement la clé de la victoire. Aussi, la brute épaisse est souvent le pire des choix pour mener une guerre. Il vaut bien mieux quelqu’un qui sache coopérer et apaiser, manipuler et envisager les choses de perspectives différentes. Telle est l’étoffe des bâtisseurs d’empire. Militairement incompétent, Auguste parvint à établir un régime impérial stable, réussissant à accomplir une chose qui se déroba devant les efforts de Jules César et d’Alexandre le Grand, pourtant bien meilleurs généraux. En accord avec ses contemporains admiratifs, les historiens modernes attribuent souvent ce tour de force à sa vertu de clementia : la douceur et la clémence.

Les femmes, suivant un stéréotype, sont plus aptes à manipuler et à apaiser que les hommes, et ont la réputation de mieux savoir adopter la perspective des autres. S’il y a du vrai dans ces stéréotypes, elles auraient fait d’excellentes responsables politiques et bâtisseuses d’empire, laissant le sale boulot des champs de bataille aux machos simples d’esprit et chargés de testostérone. Nonobstant les mythes populaires, c’est rarement arrivé. On ne comprend pas très bien pourquoi.

Gènes patriarcaux

Un troisième type d’explication biologique donne moins d’importance à la violence et à la force brute, et suggère qu’au fil de millions d’années d’évolution hommes et femmes ont élaboré des stratégies de survie et de reproduction différentes. Alors que les hommes se disputaient l’occasion d’engrosser les femmes fécondes, les chances de reproduction d’un individu dépendaient avant tout de sa capacité de l’emporter sur les autres hommes. Avec le temps, les gènes masculins transmis aux générations suivantes étaient ceux des hommes les plus ambitieux, agressifs et compétitifs.

En revanche, une femme n’avait aucun problème à trouver un homme prêt à l’engrosser. Mais si elle voulait que ses enfants lui donnent des petits-enfants, elle devait les porter dans son ventre durant neuf mois difficiles, puis les entourer durant de longues années de ses soins. Tout au long de cette période, elle avait moins l’occasion de se procurer des vivres, et elle avait besoin d’une grande aide. Elle avait besoin d’un homme. Afin d’assurer sa survie et celle de ses enfants, la femme n’avait guère d’autre choix que d’en passer par les volontés de l’homme si elle voulait qu’il reste et assume une partie du fardeau. Avec le temps, les gènes féminins transmis aux générations suivantes furent donc ceux des femmes attentionnées et soumises. Les femmes qui passèrent trop de temps à lutter pour le pouvoir ne laissèrent aucun de ces gènes puissants aux générations futures.

Toujours suivant cette théorie, ces différentes stratégies de survie ont eu pour résultat que les hommes sont programmés pour être ambitieux et compétitifs et pour exceller dans la vie politique et les affaires, tandis que les femmes ont eu tendance à se tenir à l’écart pour élever leurs enfants.

Des données empiriques semblent cependant démentir cette approche. Particulièrement problématique est l’idée que le besoin qu’ont les femmes d’une aide extérieure les aurait rendues dépendantes des hommes plutôt que des femmes, et que la compétitivité des mâles expliquerait que les hommes soient socialement dominants. Il est de nombreuses espèces animales, comme les éléphants ou les bonobos, où la dynamique entre femmes dépendantes et mâles compétitifs se solde par une société matriarcale. Puisqu’elles ont besoin d’une aide extérieure, les femmes sont obligées de cultiver leurs talents sociaux et d’apprendre à coopérer et à apaiser. Elles construisent des réseaux sociaux exclusivement féminins aidant chacune à élever ses enfants. Pendant ce temps, les mâles passent leur temps à se battre et à rivaliser. Leurs talents et liens sociaux demeurent sous-développés. Les sociétés de bonobos et d’éléphants sont sous la coupe de robustes réseaux de femelles coopératives, tandis que les mâles égocentriques et peu portés à coopérer sont mis sur la touche. Alors que les femelles bonobos sont en moyenne plus faibles que les mâles, elles se liguent souvent pour battre les mâles qui franchissent leurs limites.

Si c’est possible chez les bonobos et les éléphants, pourquoi pas chez les Homo sapiens ? Les Sapiens sont des animaux relativement faibles, dont l’avantage réside dans la capacité de coopérer en grand nombre. En ce cas, nous devrions nous attendre à voir les femmes, bien que dépendantes des hommes, user de leurs meilleures compétences sociales coopératives pour déjouer les manœuvres des hommes agressifs, autonomes et égocentriques, ou les manipuler.

Comment se fait-il que, dans la seule espèce dont la réussite dépende avant tout de la coopération, les individus qu’on suppose les moins coopératifs (les hommes) dominent ceux qui passent pour les plus portés à coopérer (les femmes) ? Pour l’heure, nous n’avons pas de réponse satisfaisante. Peut-être les suppositions communes sont-elles tout simplement fausses. Peut-être les mâles de l’espèce Homo sapiens se caractérisent-ils non pas par la force physique, l’agressivité et la compétitivité, mais par des talents sociaux supérieurs et une plus grande tendance à coopérer ? Nous n’en savons rien.

Ce que nous savons, cependant, c’est qu’au cours du siècle dernier, les rôles attachés aux genres ont connu une formidable révolution. De nos jours, de plus en plus de sociétés assurent aux hommes et aux femmes une égalité devant la loi, ainsi que l’égalité des droits politiques et des opportunités économiques. Mais elles repensent aussi de fond en comble leurs conceptions les plus fondamentales du genre et de la sexualité. Bien que le gender gap, le fossé entre genres, demeure significatif, les choses ont évolué à une vitesse époustouflante. En 1913, aux États-Unis, l’idée de donner le droit de vote aux femmes suscitait généralement de hauts cris ; la perspective d’une femme siégeant au gouvernement ou à la Cour suprême était tout simplement ridicule ; l’homosexualité était tellement taboue qu’il était hors de question d’en discuter dans une société policée. En 2013, le droit de vote des femmes est acquis ; qu’une femme siège au gouvernement ne suscite guère de commentaire, et cinq juges de la Cour suprême, dont trois femmes, se prononcent pour la légalisation des mariages du même sexe (passant outre aux objections des juges masculins).

Ces changements spectaculaires sont précisément ce qui rend l’histoire du genre si déconcertante. Si, comme la démonstration en a été faite de manière si éclatante, le patriarcat reposait sur des mythes infondés plutôt que sur des faits biologiques, comment expliquer l’universalité et la stabilité de ce système ?

[1]. Sheldon Pollock, « Axialism and Empire », in Johann P. Arnason, S. N. Eisenstadt et Björn Wittrock, Axial Civilizations and World History, Leyde, Brill, 2005, p. 397-451.

[2]. Harold M. Tanner, China : A History, Indianapolis, Hackett, Pub. Co., 2009, p. 34.

[3]. Ramesh Chandra, Identity and Genesis of Caste System in India, Delhi, Kalpaz Publications, 2005 ; Michael Bamshad et al., « Genetic Evidence on the Origins of Indian Caste Population », Genome Research, 11, 2001, p. 904-1004 ; Susan Bayly, Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

[4]. Houston, The First Writing, p. 196.

[5]. The Secretary-General, United Nations, Report of the Secretary-General on the In-depth Study on All Forms of Violence Against Women, prononcé devant l’Assemblée générale, U.N. Doc. A/16/122/Add.1 (6 juillet 2006), p. 89.

[6]. Sue Blundell, Women in Ancient Greece, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1995, p. 113-129, 132-133.