15.

Le mariage de la science et de l’Empire

Quelle est la distance du Soleil à la Terre ? La question a intrigué nombre d’astronomes, au début des Temps modernes, notamment après que Copernic eut affirmé que c’est le Soleil, non pas la Terre, qui est au centre de l’univers. Un certain nombre d’astronomes et de mathématiciens essayèrent de calculer la distance, mais leurs méthodes donnèrent des résultats amplement variables. Au milieu du xviiie siècle fut enfin trouvé un moyen fiable de procéder à la mesure. Régulièrement, à quelques années de distance, la planète Vénus passe directement entre le Soleil et la Terre. La durée du transit diffère quand elle est vue depuis des points éloignés sur la surface de la Terre en raison de l’infime différence d’angle sous lequel on l’observe. Si l’on effectuait plusieurs observations du même transit depuis différents continents, un simple calcul trigonométrique suffirait à établir la distance du Soleil à la Terre.

Les astronomes prédirent que les prochains transits de Vénus se produiraient en 1761 et 1769. Des expéditions furent donc organisées depuis l’Europe vers les quatre coins du monde afin d’observer les transits depuis le plus grand nombre de points possibles. En 1761, les savants observèrent le transit depuis la Sibérie, l’Amérique du Nord, Madagascar et l’Afrique du Sud. À l’approche du transit de 1769, la communauté scientifique européenne consentit un effort suprême et des savants furent dépêchés jusque dans le nord du Canada et en Californie (alors déserte). À Londres, la Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge (Société royale pour le progrès des connaissances naturelles) conclut que ce n’était pas suffisant. Pour obtenir les résultats les plus précis, il était impératif d’envoyer un astronome dans le sud-ouest du Pacifique.

La Royal Society décida d’envoyer à Tahiti un astronome éminent, Charles Green, et ne ménagea aucun effort sur le plan financier. Vu le coût de l’opération, il n’y avait pas de sens à réduire la mission à une seule observation astronomique. Green fut donc accompagné d’une équipe de huit autres savants de plusieurs disciplines sous la houlette des botanistes Joseph Banks et Daniel Solander. Le groupe comprenait aussi des artistes chargés de réaliser des dessins des terres nouvelles, des plantes, des animaux et des hommes que les savants ne manqueraient pas de trouver. Équipée des instruments scientifiques les plus avancés que Banks et la Royal Society purent acquérir, l’expédition fut placée sous le commandement du capitaine James Cook, marin d’expérience mais aussi géographe et ethnographe chevronné.

L’expédition quitta l’Angleterre en 1768, observa le transit de Vénus depuis Tahiti en 1769, alla à la découverte de diverses îles du Pacifique, visita l’Australie et la Nouvelle-Zélande avant de regagner l’Angleterre en 1771. Elle rapporta d’énormes quantités de matériaux astronomiques, géographiques, météorologiques, botaniques, zoologiques et anthropologiques. Ses découvertes apportèrent de grandes contributions à un certain nombre de disciplines, excitèrent l’imagination des Européens avec les stupéfiantes histoires du Pacifique Sud, puis inspirèrent des générations de naturalistes et d’astronomes.

La médecine est un des domaines qui profita de l’expédition de Cook. À l’époque, les bateaux qui faisaient voile vers de lointains rivages savaient que le périple coûterait la vie à la moitié des membres d’équipage. La Némésis, ce n’étaient pas les indigènes en colère, ni les bâtiments de guerre ennemis ou le mal du pays. C’était un mal mystérieux : le scorbut. Frappés par cette maladie, les hommes devenaient léthargiques et déprimaient ; leurs gencives et autres tissus mous se mettaient à saigner. La maladie progressant, ils perdaient leurs dents ; des plaies ouvertes apparaissaient ; ils devenaient fébriles, jaunissaient et perdaient la maîtrise de leurs membres. Entre le xvie et le xviiie siècle, on estime que le scorbut coûta la vie à environ deux millions de matelots. Nul ne savait quelle en était la cause et, malgré tous les remèdes essayés, les marins continuaient de tomber comme des mouches. Le tournant survint en 1747, quand le médecin britannique James Lind procéda à une expérience sous contrôle sur les matelots malades. Il les sépara en plusieurs groupes, administrant à chacun un traitement différent. Un des groupes-test reçut pour instruction de manger des agrumes : remède populaire courant du scorbut. Les patients de ce groupe ne tardèrent pas à se remettre. Lind ne savait pas ce qu’avaient les agrumes et qui manquait au corps des marins, mais nous le savons aujourd’hui : la vitamine C. L’alimentation typique à bord d’un navire à cette époque manquait notoirement de produits riches en ce nutriment essentiel. Dans les voyages de long cours, les matelots se nourrissaient habituellement de biscuits et de viande séchée, avec quasiment pas de fruits ni de légumes.

Les expériences de Lind laissèrent sceptique la marine royale, mais James Cook fut convaincu. Il décida de montrer que le médecin avait raison. Il chargea à bord une grosse quantité de choucroute et ordonna à ses marins de consommer beaucoup de fruits et de légumes chaque fois qu’ils mettraient pied à terre. Le scorbut ne devait emporter aucun de ses marins. Dans les décennies suivantes, toutes les flottes du monde adoptèrent le régime nautique de Cook, sauvant ainsi la vie d’innombrables marins et passagers[1].

L’expédition de Cook eut cependant un autre résultat bien moins bénin. Non content d’être un marin et un géographe expérimenté, Cook était un officier de marine. La Royal Society finança en grande partie les frais de l’expédition, mais c’est la Royal Navy qui fournit le navire avec 85 matelots et fusiliers marins bien armés ainsi que des pièces d’artillerie, des mousquets, de la poudre à canon et autres armements. Une bonne partie des renseignements recueillis par l’expédition – en particulier les données astronomiques, géographiques, météorologiques et anthropologiques – étaient sans valeur politique et militaire évidente. Mais la découverte d’un traitement efficace du scorbut contribua grandement à la domination des océans par la Grande-Bretagne et à sa capacité d’envoyer des armées au bout du monde. Cook revendiqua pour son pays nombre des îles et terres « découvertes », à commencer par l’Australie. Son expédition jeta les bases de l’occupation britannique dans le sud-ouest du Pacifique ; de la conquête de l’Australie, de la Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande ; de l’implantation de millions d’Européens dans les nouvelles colonies, mais aussi de l’extermination des cultures autochtones et de la majeure partie des populations indigènes[2].

Dans le siècle qui suivit l’expédition de Cook, les colons européens privèrent les habitants des terres les plus fertiles de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La population indigène chuta de 90 %, et les survivants furent soumis à un rude régime d’oppression raciale. Pour les aborigènes d’Australie et les Maoris de Nouvelle-Zélande, l’expédition de Cook fut le début d’une catastrophe dont ils ne se remirent jamais.

Pire encore fut le destin des indigènes de Tasmanie. Ayant survécu à 10 000 ans de splendide isolement, ils furent tous éliminés : un siècle après l’arrivée de Cook, hommes, femmes et enfants avaient disparu jusqu’au dernier. Les colons européens commencèrent par les refouler des parties les plus riches de l’île, puis, convoitant même les parties désertiques restantes, ils les traquèrent et les tuèrent systématiquement. Les rares survivants furent parqués dans un camp de concentration évangélique, où des missionnaires bien intentionnés mais pas particulièrement ouverts essayèrent de les endoctriner et de leur inculquer les usages du monde moderne. Ils voulurent leur apprendre à lire et à écrire, leur enseignèrent le christianisme ainsi que diverses « activités de production », en particulier la couture et le travail de la terre. Mais ils refusèrent d’apprendre. Ils devinrent encore plus mélancoliques, cessèrent d’avoir des enfants, perdirent le goût de vivre et finirent par choisir la seule issue pour quitter le monde moderne de la science et du progrès : la mort.

La science et le progrès devaient hélas les poursuivre jusqu’après la mort. Anthropologues et conservateurs se saisirent des corps des derniers Tasmaniens au nom de la science, les disséquèrent, les pesèrent, les mesurèrent et les analysèrent dans des articles savants. Crânes et squelettes devaient être exposés dans les musées et les collections anthropologiques. C’est seulement en 1976 que le Tasmanian Museum accepta de se défaire, à des fins d’inhumation, du squelette de Truganini, la dernière indigène de Tasmanie morte un siècle plus tôt. L’English Royal College of Surgeons s’accrocha aux échantillons de sa peau et de sa chevelure jusqu’en 2002.

Le navire de Cook était-il une expédition scientifique protégée par la force des armes ou une expédition militaire qui aurait embarqué quelques hommes de science ? C’est l’histoire du réservoir d’essence à moitié vide ou à moitié plein. Ce fut les deux à la fois. La Révolution scientifique et l’impérialisme moderne sont inséparables. Des hommes comme le capitaine James Cook et le botaniste Joseph Banks ne pouvaient guère distinguer la science de l’empire. Pas plus que l’infortunée Truganini.

Pourquoi l’Europe ?

Que la population d’une grande île de l’Atlantique Nord ait conquis une grande île au sud de l’Australie est une des choses les plus bizarres de l’histoire. Peu de temps avant l’expédition de Cook, les îles Britanniques et l’Europe occidentale en général n’étaient que des trous perdus, loin du monde méditerranéen. Ce qui s’y passait était sans grande importance. Même l’Empire romain – le seul empire européen prémoderne important – tirait l’essentiel de sa richesse de ses provinces nord-africaines, balkaniques et moyen-orientales. Les provinces ouest-européennes de Rome n’étaient qu’un pauvre Wild West, un Ouest sauvage qui n’apportait pas grand-chose hormis des minéraux et des esclaves. L’Europe était si désolée et barbare qu’elle ne valait pas même d’être conquise.

C’est seulement à la fin du xve siècle que l’Europe devint une pépinière d’innovations militaires, politiques, économiques et culturelles importantes. Entre 1500 et 1750, l’Europe occidentale prit son élan pour dominer le « Monde extérieur » : les deux continents américains et les océans. Malgré tout, l’Europe n’était pas encore de taille à se mesurer aux grandes puissances d’Asie. Si les Européens réussirent à conquérir l’Amérique et à gagner la suprématie maritime, c’est surtout que les puissances asiatiques s’y intéressaient peu. Le début des Temps modernes fut l’âge d’or de l’Empire ottoman en Méditerranée, de l’Empire safavide en Perse, de l’Empire moghol en Inde et des dynasties Ming et Qing en Chine. Ils étendirent sensiblement leurs territoires et jouirent d’une croissance économique et démographique sans précédent. En 1775, l’Asie représentait 80 % de l’économie mondiale. Les économies combinées de l’Inde et de la Chine représentaient à elles seules les deux tiers de la production mondiale. En comparaison, l’Europe était un nain économique[3].

Le centre mondial du pouvoir ne se déplaça vers l’Europe qu’entre 1750 et 1850, quand les Européens humilièrent les puissances asiatiques dans une série de guerres et conquirent de vastes parties de l’Asie. En 1900, les Européens tenaient d’une main ferme l’économie mondiale et la majeure partie des terres. En 1950, l’Europe occidentale et les États-Unis représentaient à eux deux plus de la moitié de la production mondiale, alors que la Chine était tombée à 5 %[4]. Sous l’égide de l’Europe émergea un nouvel ordre mondial et une culture mondiale. Aujourd’hui, bien plus qu’ils ne sont généralement prêts à le reconnaître, tous les êtres humains sont européens dans leur habillement, leurs pensées et leurs goûts. Ils peuvent bien être farouchement anti-européens dans leur rhétorique, presque toute la planète voit la politique, la médecine, la guerre et l’économie par les yeux des Européens, et écoute de la musique écrite sur des modes européens avec des paroles en langues européennes. Aujourd’hui encore, la foisonnante économie chinoise, qui pourrait retrouver sous peu la primauté mondiale, repose sur un modèle productif et financier européen.

Comment la population de cette pointe glacée de l’Eurasie réussit-elle à s’extraire de son angle lointain de la planète et à conquérir le monde entier ? On en attribue souvent largement le mérite aux savants européens. Il est incontestable qu’à compter de 1850 la domination européenne reposa dans une large mesure sur le complexe militaro-scientifico-industriel et la sorcellerie technique. Tous les empires modernes qui réussirent cultivèrent la recherche scientifique dans l’espoir de moissonner les innovations techniques, et beaucoup de chercheurs passèrent le plus clair de leur temps à travailler sur des armes, des médicaments et des machines destinés à leurs maîtres impériaux. « Quoi qu’il arrive, nous avons des mitrailleuses, pas eux », aimaient à dire les soldats européens confrontés à des ennemis africains. Les techniques civiles n’étaient pas moins importantes. Les soldats se nourrissaient de conserves, chemins de fer et vapeurs transportaient les soldats et leurs provisions, alors qu’un nouvel arsenal de médicaments soignait soldats, matelots et machinistes. Ces progrès logistiques jouèrent un rôle plus significatif que la mitrailleuse dans la conquête européenne de l’Afrique.

Mais ce n’était pas le cas avant 1850. Le complexe militaro-scientifico-industriel était encore dans la prime enfance ; les fruits techniques de la Révolution scientifique n’avaient pas encore mûri ; et l’écart technique entre puissances européennes, asiatiques et africaines restait mince. En 1770, James Cook avait certainement des techniques bien meilleures que les aborigènes d’Australie, mais c’était aussi le cas des Chinois et des Ottomans. Alors pourquoi est-ce le capitaine James Cook plutôt que le capitaine Wan Zhengse ou le capitaine Hussein Pacha qui explora et colonisa l’Australie ? Qui plus est, si en 1770 les Européens ne disposaient pas d’un avantage technique significatif sur les musulmans, les Indiens et les Chinois, comment firent-ils au cours du siècle suivant pour ouvrir une telle brèche entre eux et le reste du monde ?

Pourquoi le complexe militaro-scientifico-industriel s’épanouit-il en Europe plutôt qu’en Inde ? Quand la Grande-Bretagne fit un bond en avant, pourquoi la France, l’Allemagne et les États-Unis s’empressèrent-ils de suivre, tandis que la Chine resta à la traîne ? Quand l’écart entre les pays industriels et les pays non industriels devint un facteur politique et économique évident, pourquoi la Russie, l’Italie et l’Autriche réussirent-elles à le combler, alors que la Perse, l’Égypte et l’Empire ottoman échouaient ? Après tout, la technologie de la première vague industrielle était relativement simple. Était-il si difficile pour les Chinois ou les Ottomans de concevoir des machines à vapeur, de fabriquer des mitrailleuses ou de poser des voies ferrées ?

La première ligne ferroviaire commerciale du monde ouvrit en Grande-Bretagne en 1830. En 1850, près de 40 000 km de voies sillonnaient les pays occidentaux, contre 4 000 seulement dans la totalité de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine ! En 1880, l’Europe comptait 350 000 km de voies, contre 35 000 dans le reste du monde (la majeure partie ayant été posée en Inde par les Britanniques)[5]. La première voie n’ouvrit en Chine qu’en 1876 ; longue de 25 km, elle avait été construite par les Européens. Le gouvernement chinois la détruisit l’année suivante. En 1880, l’Empire chinois n’exploitait pas une seule ligne ! En Perse, la première ligne ne vit le jour qu’en 1888, pour relier Téhéran à un lieu saint de l’islam situé à une dizaine de kilomètres au sud de la capitale. Elle fut construite et exploitée par une compagnie belge. En 1950, le réseau total de la Perse ne dépassait pas 2 500 km, dans un pays sept fois plus grand que la Grande-Bretagne[6].

Ni les Chinois ni les Perses ne manquaient d’inventions techniques comme les machines à vapeur (qui pouvaient être librement copiées ou achetées). Ce qui leur manquait, c’étaient les valeurs, les mythes, l’appareil judiciaire et les structures sociopolitiques dont la formation et la maturation prirent des siècles en Occident, et qu’il était impossible de copier et d’intérioriser rapidement. La France et les États-Unis marchèrent aussitôt sur les brisées de la Grande-Bretagne parce que les Français et les Américains partageaient déjà les mythes et structures sociales britanniques les plus importants. Les Chinois et les Perses ne pouvaient aller aussi vite parce qu’ils pensaient et organisaient leurs sociétés différemment.

Cette explication éclaire d’un nouveau jour la période 1500-1850. Alors qu’il ne jouissait d’aucun avantage technique, politique, militaire ou économique sur les puissances asiatiques, le continent construisit pourtant un potentiel unique, dont l’importance devint soudain flagrante autour de 1850. L’apparente égalité de l’Europe, de la Chine et du monde islamique en 1750 était un mirage. Imaginez deux bâtisseurs construisant des tours très hautes. L’un utilise du bois et des briques de boue ; l’autre, de l’acier et du béton. Au début, il semble qu’il n’y ait pas grande différence entre les deux méthodes, puisque les deux tours poussent à une vitesse semblable et atteignent la même hauteur. Sitôt franchi un seuil critique, cependant, la tour de bois et de boue ne résiste pas aux tensions et s’effondre, tandis que la tour de fer et de béton pousse à vue d’œil, d’étage en étage.

Quel potentiel l’Europe a-t-elle développé au début des Temps modernes qui lui a permis de dominer le monde à la fin de cette période ? Cette question admet deux réponses complémentaires : la science moderne et le capitalisme. Les Européens avaient pris l’habitude de penser et de se conduire de manière scientifique et capitaliste avant même de jouir d’un avantage technique significatif. Quand commença à pleuvoir la manne technique, les Européens purent en tirer parti mieux que personne. Ce n’est pas un hasard si la science et le capitalisme forment l’héritage le plus important que l’impérialisme européen ait légué au monde post-européen du xxie siècle. L’Europe et les Européens ne dominent plus le monde, mais la science et le capital sont toujours plus forts. Le chapitre suivant se penchera sur les victoires du capitalisme. Celui-ci est consacré à l’idylle de l’impérialisme européen et de la science moderne.

La mentalité de la conquête

La science moderne a fleuri dans les empires européens. La discipline est de toute évidence largement redevable aux traditions scientifiques anciennes de la Grèce antique, de la Chine, de l’Inde et de l’Islam, mais ce qu’elle a d’unique n’a commencé à prendre forme qu’au début des Temps modernes, de pair avec l’expansion impériale de l’Espagne, du Portugal, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Russie et des Pays-Bas. Au début des Temps modernes, Chinois, Indiens, musulmans, indigènes d’Amérique et Polynésiens continuèrent de faire des contributions importantes à la Révolution scientifique. Adam Smith et Karl Marx se penchèrent sur les intuitions des économistes musulmans ; des traitements conçus par les indigènes d’Amérique se retrouvèrent dans les manuels de médecine anglais, et des données recueillies auprès d’informateurs polynésiens révolutionnèrent l’anthropologie occidentale. Jusqu’au milieu du xxe siècle, cependant, ce sont les élites dirigeantes et intellectuelles des empires mondiaux européens qui collationnèrent cette multitude de découvertes et, ce faisant, créèrent des disciplines scientifiques. L’Extrême-Orient et le monde islamique engendrèrent des esprits aussi intelligents et curieux que ceux de l’Europe. Entre 1500 et 1950, toutefois, ils ne produisirent rien qui se rapproche un tant soit peu de la physique newtonienne ou de la biologie darwinienne.

Cela ne veut pas dire que les Européens aient un gène de la science, ni qu’ils domineront éternellement les études physiques et biologiques. De même que l’islam fut d’abord un monopole arabe avant de s’étendre aux Turcs et aux Persans, de même la science moderne fut d’abord une spécialité européenne, mais devient aujourd’hui une entreprise multi-ethnique.

Comment se forgea le lien historique entre la science moderne et l’impérialisme européen ? Si la technologie fut un facteur important aux xixe et xxe siècles, elle était d’une importance limitée au début de l’époque moderne. Le facteur clé est la tournure d’esprit que partageaient le botaniste en quête de plantes et l’officier de marine en quête de colonies. Le savant et le conquérant commençaient tous deux par un aveu d’ignorance : « Je ne sais pas ce qu’il y a là-bas. » Tous deux se sentaient obligés de partir faire de nouvelles découvertes. Et tous deux espéraient que le nouveau savoir ainsi acquis ferait d’eux les maîtres du monde.

*

L’impérialisme européen fut très différent de tous les autres projets impériaux de l’histoire. Les précédents chercheurs d’empire avaient tendance à croire qu’ils comprenaient déjà le monde à la perfection. La conquête se contenta d’utiliser et de propager leur vision du monde. Les Arabes, pour ne donner qu’un exemple, ne conquirent pas l’Égypte, l’Espagne ou l’Inde pour découvrir quelque chose qu’ils ne connaissaient pas. Romains, Mongols et Aztèques conquirent voracement de nouvelles terres en quête de pouvoir et de richesse, mais pas de savoir. Les impérialistes européens, en revanche, firent voile vers de lointains rivages dans l’espoir d’obtenir de nouvelles connaissances en même temps que de nouveaux territoires.

James Cook ne fut pas le premier explorateur à envisager les choses ainsi. Les voyageurs portugais et espagnols des xve et xvie siècles partageaient déjà cet état d’esprit. Le prince Henri le Navigateur et Vasco de Gama explorèrent les côtes d’Afrique et, ce faisant, prirent le contrôle d’îles et de ports. Christophe Colomb « découvrit » l’Amérique et revendiqua aussitôt la souveraineté sur les terres nouvelles pour les rois d’Espagne. Fernand de Magellan trouva le moyen de faire le tour du monde et, dans le même temps, jeta les fondements de la conquête espagnole des Philippines.

Avec le temps, la conquête du savoir et la conquête du territoire furent toujours plus étroitement entremêlées. Aux xviiie et xixe siècles, presque toutes les expéditions militaires quittant l’Europe pour de lointains rivages embarquaient des savants venus non pas se battre, mais faire des découvertes scientifiques. Quand Napoléon envahit l’Égypte en 1798, il emmena avec lui 165 savants. Entre autres choses, ils fondèrent une discipline entièrement nouvelle, l’égyptologie, et apportèrent des contributions importantes à l’étude de la religion, de la linguistique et de la botanique.

En 1831, la Royal Navy dépêcha le HMS Beagle afin de cartographier les côtes de l’Amérique du Sud, les îles Malouines et les Galápagos. La marine avait besoin de ces renseignements pour renforcer l’emprise impériale de la Grande-Bretagne sur l’Amérique du Sud. Homme de science amateur, le capitaine décida de s’adjoindre un géologue afin d’étudier les formations géologiques que l’expédition pourrait rencontrer en chemin. Plusieurs géologues professionnels ayant décliné son invitation, le capitaine offrit la place à un jeune diplômé de Cambridge, Charles Darwin, alors âgé de vingt-deux ans. Celui-ci avait fait des études pour devenir pasteur anglican, mais la géologie et les sciences naturelles l’intéressaient bien plus que la Bible. Darwin sauta sur l’occasion : le reste appartient à l’histoire. Le capitaine occupa son temps en dessinant des cartes militaires tandis que Darwin recueillait des données empiriques et formulait les intuitions qui déboucheraient finalement sur la théorie de l’évolution.

*

Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin mirent le pied sur la surface de la Lune. Dans les mois précédant l’expédition, les astronautes d’Apollo 11 s’entraînèrent dans un désert « lunaire » de l’ouest des États-Unis. La zone abrite plusieurs communautés indigènes américaines. Une anecdote – à moins que ce ne soit une légende – rapporte la rencontre des astronautes et d’un habitant du coin :

Un jour qu’ils s’entraînaient, les astronautes tombèrent sur un vieil indigène américain. L’homme leur demanda ce qu’ils fabriquaient là. Ils répondirent qu’ils faisaient partie d’une expédition de recherche qui allait bientôt partir explorer la Lune. Quand le vieil homme entendit cela, il resta quelques instants silencieux, puis demanda aux astronautes s’ils pouvaient lui faire une faveur.

« Que voulez-vous ?

– Eh bien, fit le vieux, les gens de ma tribu croient que les esprits saints vivent sur la Lune. Je me demandais si vous pouviez leur transmettre un message important de la part des miens.

– Et quel est le message ? » demandèrent les astronautes.

L’homme marmonna quelque chose dans son langage tribal, puis demanda aux astronautes de le répéter jusqu’à ce qu’ils l’aient parfaitement mémorisé.

« Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

– Je ne peux pas vous le dire. C’est un secret que seuls sont autorisés à savoir notre tribu et les esprits de la Lune. »

De retour à leur base, les astronautes ne ménagèrent pas leurs efforts pour trouver quelqu’un qui sût parler la langue de la tribu et le prièrent de traduire le message secret. Quand ils répétèrent ce qu’ils avaient appris par cœur, le traducteur partit d’un grand éclat de rire. Lorsqu’il eut retrouvé son calme, les astronautes lui demandèrent ce que ça voulait dire. L’homme expliqua. Ce qu’ils avaient si méticuleusement mémorisé voulait dire : « Ne croyez pas un seul mot de ce qu’ils vous racontent. Ils sont venus voler vos terres. »

Cartes vides

La mentalité moderne du « explorer et conquérir » trouve une belle illustration dans l’histoire des cartes du monde. Beaucoup de cultures dessinèrent des cartes longtemps avant les Temps modernes. De toute évidence, aucune d’entre elles ne connaissait vraiment la totalité du monde. Aucune culture afro-asiatique ne connaissait l’Amérique, ni aucune culture américaine l’Afro-Asie. Mais les régions peu familières étaient purement et simplement laissées de côté, ou emplies de monstres et de prodiges imaginaires. Aucun espace vide sur ces cartes. Elles donnaient l’impression d’un monde totalement familier.

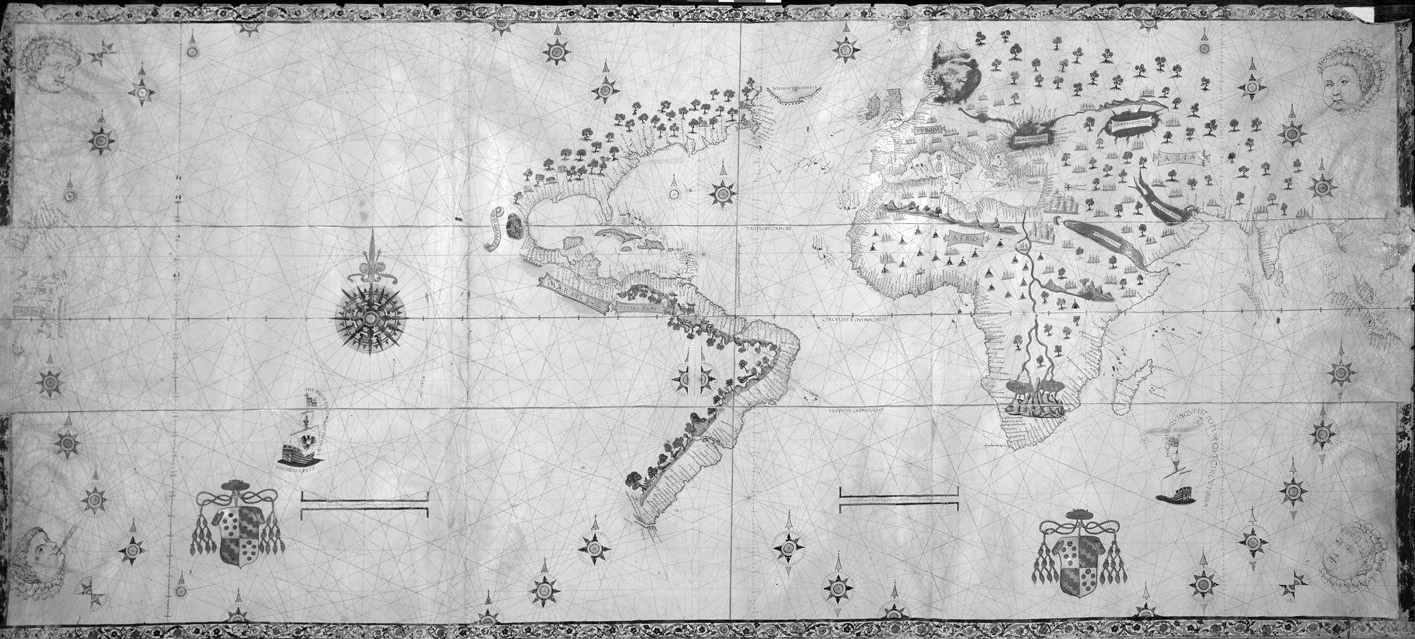

Carte européenne du monde en 1459. L’Europe se trouve en haut à gauche ; la Méditerranée et l’Afrique en dessous ; et l’Asie à droite. La carte fourmille de détails même lorsqu’elle représente des parties du monde totalement inconnues des Européens, comme l’Afrique australe.

Aux xve et xvie siècles, les Européens se mirent à dessiner des cartes du monde avec quantité d’espaces vides : signe de l’essor de l’esprit scientifique mais aussi de la dynamique impériale européenne. Les cartes vides étaient une percée psychologique et idéologique : l’aveu sans détour que les Européens ignoraient une bonne partie du monde.

La tournant décisif survint en 1492, quand Christophe Colomb quitta l’Espagne, faisant voile vers l’Ouest, à la recherche d’une nouvelle route vers l’Est asiatique. Colomb croyait encore aux vieilles cartes « complètes » du monde : sur cette base, il calcula que le Japon devait se situer à 7 000 kilomètres à l’ouest de l’Espagne. Plus de 20 000 kilomètres et tout un continent inconnu séparent en réalité l’Asie de l’Est de l’Espagne. Le 12 octobre 1492, vers deux heures du matin, l’expédition de Colomb se heurta à un continent inconnu. Depuis le poste de vigie de son navire, la Pinta, Juan Rodriguez Bermejo, repéra une île de ce que nous appelons de nos jours les Bahamas et s’écria : « Terre ! Terre ! »

Colomb crut avoir atteint un îlot au large des côtes est-asiatiques. Aux habitants des lieux, il donna le nom d’« Indiens » parce qu’il imaginait avoir débarqué aux Indes : ce que nous appelons aujourd’hui les Indes orientales ou l’archipel indonésien. Colomb s’accrocha à son erreur jusqu’à la fin de sa vie. Pour lui comme pour beaucoup d’hommes de sa génération, l’idée qu’il eût découvert un continent totalement inconnu était absolument inimaginable. Des millénaires durant, les penseurs et savants les plus grands, mais aussi les Écritures infaillibles n’avaient connu que l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Tous auraient-ils pu se tromper ? La Bible aurait-elle pu oublier la moitié du monde ? Comme si, en 1969, en route vers la Lune, Apollo 11 s’était heurtée à une lune encore inconnue qui tournait autour de la Terre et qui eût échappé d’une manière ou d’une autre à toutes les observations antérieures. Dans son refus d’admettre son ignorance, Christophe Colomb était encore un homme du Moyen Âge. Il était convaincu de connaître le monde entier, et même cette découverte capitale ne parvint à le persuader du contraire.

Le premier homme moderne fut Amerigo Vespucci, un marin italien qui prit part à plusieurs expéditions vers l’Amérique dans les années 1499-1504. Entre 1502 et 1504 furent publiés en Europe deux textes relatant ces expéditions. Attribués à Vespucci, ils expliquaient que les terres nouvelles découvertes par Colomb n’étaient pas des îles au large des côtes est-asiatiques, mais tout un continent inconnu des Écritures, des géographes antiques et des Européens contemporains. En 1507, convaincu par ces arguments, un cartographe respecté du nom de Martin Waldseemüller publia une carte du monde mise à jour, la première qui indiquât sous la forme d’un continent séparé la terre où avaient accosté les flottes européennes faisant voile vers l’Ouest. L’ayant dessinée, Waldseemüller devait lui donner un nom. Croyant à tort que c’était Amerigo Vespucci qui l’avait découvert, Waldseemüller baptisa le continent en son honneur : America. La carte de Waldseemüller devint très populaire. Maints autres cartographes la copièrent, propageant le nom qu’il avait donné à la terre nouvelle. Il y a une certaine justice poétique dans le fait qu’un quart du monde, et deux des sept continents, ait reçu le nom d’un Italien peu connu dont le seul titre de gloire est d’avoir reconnu : « Nous ne savons pas ! »

La découverte de l’Amérique fut l’événement fondateur de la Révolution scientifique. Non seulement elle apprit aux Européens à favoriser les observations présentes sur les traditions passées, mais le désir de conquérir l’Amérique obligea aussi les Européens à chercher de nouvelles connaissances à une vitesse époustouflante. S’ils voulaient vraiment dominer ces nouveaux territoires immenses, il leur fallait recueillir d’énormes quantités de données sur la géographie, le climat, la flore, la faune, les langues, les cultures et l’histoire du nouveau continent. Écritures chrétiennes, vieux livres de géographie et anciennes traditions orales n’étaient pas d’un grand secours.

Dorénavant, les géographes européens, mais aussi les savants européens dans presque tous les autres domaines du savoir se mirent à dresser des cartes avec des espaces vides à remplir. Ils commencèrent à admettre que leurs théories n’étaient pas parfaites et qu’il y avait des choses importantes qu’ils ne savaient pas.

*

Attirés par les points blancs de la carte comme par des aimants, les Européens s’empressèrent de les remplir. Aux xve et xvie siècles, les expéditions européennes firent le tour de l’Afrique, explorèrent l’Amérique, traversèrent le Pacifique et l’océan Indien, et créèrent un réseau de bases et de colonies à travers le monde. Elles installèrent les premiers empires véritablement mondiaux et tricotèrent le premier réseau commercial mondial. Les expéditions impériales européennes transformèrent l’histoire du monde : une série d’histoires de peuples et de cultures isolés laissa place à l’histoire d’une seule et unique société humaine intégrée.

Ces expéditions européennes d’exploration et de conquête nous sont si familières que nous avons tendance à perdre de vue ce qu’elles avaient d’extraordinaire. Rien de comparable n’était encore jamais arrivé. Les campagnes de conquête à longue distance ne sont pas une entreprise naturelle.

Carte du monde de Salviati en 1525. Alors que la carte du monde de 1459 est pleine de continents, d’îles et d’explications détaillées, celle de Salviati reste largement vide. L’œil erre au sud, le long de la côte américaine, jusqu’à se perdre dans le vide. Qui regarde la carte et possède ne serait-ce qu’un minimum de curiosité est tenté de demander : « Qu’y a-t-il au-delà ? » La carte ne fournit aucune réponse. Elle invite l’observateur à faire voile et à y aller voir.

Tout au long de l’histoire, les sociétés humaines ont été tellement occupées par les conflits locaux et les querelles de voisinage qu’elles n’ont jamais envisagé d’explorer et de conquérir des terres lointaines. La plupart des grands empires n’étendirent leur domination qu’à leur voisinage immédiat : s’ils atteignirent des terres lointaines, c’est simplement que le voisinage ne cessait de s’étendre. Ainsi, les Romains conquirent l’Étrurie pour défendre Rome (autour de 350-300 avant l’ère vulgaire). Puis ils conquirent la vallée du Pô afin de défendre l’Étrurie (– 200). Ils conquirent ensuite la Provence pour défendre la vallée du Pô (– 120), la Gaule pour défendre la Provence (autour de – 50), puis la Grande-Bretagne pour défendre la Gaule (autour de 50 ap. J.-C.). Il leur fallut quatre cents ans pour aller de Rome à Londres. En 350 avant notre ère, aucun Romain n’aurait imaginé faire voile droit sur la Grande-Bretagne et la conquérir.

À l’occasion, un souverain ambitieux ou un aventurier se lançait dans une campagne de conquête au long cours, mais ces campagnes suivaient d’habitude les sentiers battus de l’empire et du commerce. Les campagnes d’Alexandre le Grand, par exemple, n’aboutirent pas à la création d’un nouvel empire, mais plutôt à l’usurpation d’un empire existant : celui des Perses. S’agissant des empires européens modernes, les précédents les plus proches sont les anciens empires navals d’Athènes et de Carthage, ainsi que l’empire maritime médiéval de Majapahit, qui dominait une bonne partie de l’Indonésie au xive siècle. Reste que même ces empires s’aventuraient rarement dans les mers inconnues : leurs exploits maritimes étaient des entreprises locales en comparaison des aventures mondiales des Européens modernes.

Pour beaucoup de spécialistes, les voyages de l’amiral Zheng He, sous la dynastie chinoise des Ming, annoncent et éclipsent les voyages européens de découverte. Entre 1405 et 1433, Zheng conduisit plusieurs immenses armadas de la Chine au fin fond de l’océan Indien. La plus grande comptait près de trois cents bateaux et pas loin de 30 000 hommes[7]. Il visita l’Indonésie, le Sri Lanka, l’Inde, le golfe Persique, la mer Rouge et l’Afrique de l’Est. Les navires chinois mouillèrent à Djedda, le principal port du Hedjaz, et à Malindi, sur la côte kenyane. La flotte de Colomb en 1492 – trois petits navires pour 120 hommes d’équipage – était un trio de moustiques en comparaison du troupeau de dragons de Zheng He[8].

Il y avait pourtant une différence cruciale. Zheng He explora les océans et aida les souverains prochinois. Il n’essaya pas de conquérir ni de coloniser les pays visités. De surcroît, ses expéditions n’avaient pas de racines profondes dans la vie politique et la culture chinoises. Quand la faction dominante à Pékin changea, dans les années 1430, les nouveaux seigneurs mirent brutalement fin à l’opération. La grande flotte fut démantelée. Un savoir technique et géographique crucial se perdit. Aucun explorateur de cette stature et aux moyens comparables ne devait plus jamais sortir d’un port chinois. Les souverains chinois des siècles suivants, comme la plupart des souverains chinois des siècles passés, cantonnèrent leurs intérêts et ambitions aux environs immédiats de l’empire du Milieu.

Les expéditions de Zheng He prouvent que l’Europe ne jouissait pas d’un avantage technologique frappant. Ce qui rendit les Européens exceptionnels, c’est leur ambition sans parallèle et insatiable d’exploration et de conquête. Même s’ils en avaient peut-être les moyens, jamais les Romains n’essayèrent de conquérir l’Inde ou la Scandinavie, ni les Perses Madagascar ou l’Espagne, ni les Chinois l’Indonésie ou l’Afrique. La plupart des souverains chinois laissèrent même le Japon voisin livré à lui-même. Il n’y avait là rien de très particulier. Ce qui est étrange, c’est bien que les Européens de l’aube des Temps modernes aient été saisis d’une folie fébrile qui les poussa à faire voile vers des terres lointaines et totalement inconnues pleines de cultures étrangères, à mettre le pied sur leurs plages et à déclarer aussitôt : « Je revendique tous ces territoires pour mon roi ! »

Invasion de l’espace extérieur

Autour de 1517, les colons espagnols des Caraïbes eurent vent de vagues rumeurs sur un puissant empire quelque part au centre du territoire mexicain. À peine quatre ans plus tard, la capitale aztèque n’était que ruines fumantes ; l’Empire aztèque appartenait au passé, et Hernán Cortés avait la haute main sur un immense nouvel empire espagnol au Mexique.

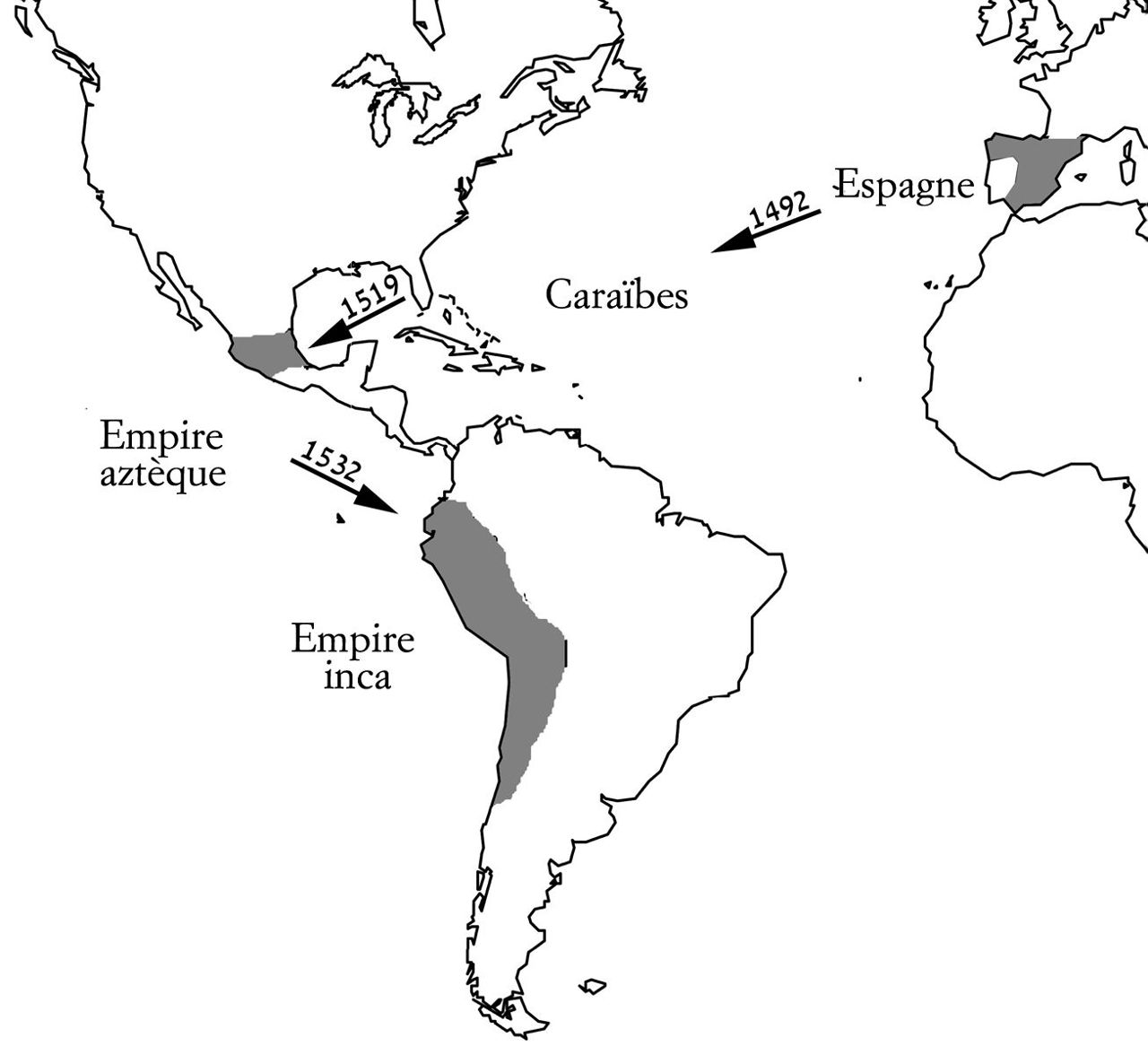

Les Espagnols ne se donnèrent pas le temps de se féliciter ni même de reprendre leur respiration. Ils commencèrent aussitôt des opérations d’exploration et de conquête tous azimuts. Les précédents maîtres de l’Amérique centrale – Aztèques, Toltèques et Mayas – savaient à peine si l’Amérique du Sud existait et n’eurent jamais la velléité de la soumettre deux millénaires durant. Un peu plus de dix ans suffirent pourtant à Francisco Pizarro pour découvrir l’Empire inca d’Amérique du Sud puis le vaincre en 1532.

Les Empires aztèque et inca au moment de la conquête espagnole.

Si les Aztèques et les Incas avaient montré un peu plus d’intérêt pour le monde qui les entourait – et surtout avaient su le sort que les Espagnols avaient réservé à leurs voisins –, sans doute auraient-ils résisté avec plus d’ardeur et de réussite à la conquête espagnole. Dans les années séparant le premier voyage de Colomb vers l’Amérique (1492) du débarquement de Cortés au Mexique (1519), les Espagnols conquirent la majeure partie des Caraïbes, installant une chaîne de nouvelles colonies. Pour les indigènes soumis, ces colonies furent l’enfer sur terre. Ils étaient gouvernés d’une main de fer par des colons cupides et peu scrupuleux qui les asservirent et les astreignirent au travail dans les mines et dans les plantations. La plupart mouraient vite, victimes de la rudesse des conditions de travail ou de la virulence des maladies qui firent du stop jusqu’en Amérique à bord des navires des conquérants. La quasi-totalité des habitants des Caraïbes furent éliminés en l’espace de vingt ans. Pour combler le vide, les colons espagnols se mirent à importer des esclaves africains.

Ce génocide se déroula à la porte même de l’Empire aztèque, mais quand Cortès débarqua sur la côte est de l’Empire, les Aztèques n’en savaient rien. L’arrivée des Espagnols fut l’équivalent d’une invasion étrangère venue de l’espace intersidéral. Les Aztèques étaient convaincus de connaître le monde entier et d’en gouverner la plus grande partie. Pour eux, il était inimaginable qu’hors de leur domaine pût exister une chose qui ressemblât aux Espagnols. Quand Cortés et ses hommes débarquèrent sur les plages ensoleillées de Vera Cruz, c’était la première fois que les Aztèques rencontraient une population qui leur était entièrement inconnue.

Les Aztèques ne surent comment réagir. Ils eurent du mal à comprendre qui étaient ces étrangers. À la différence de tous les humains connus, ils avaient la peau blanche. Ils avaient aussi une abondante pilosité sur le visage. La chevelure de certains avait la couleur du soleil. Ils puaient affreusement. (Les indigènes avaient une bien meilleure hygiène que les Espagnols. La première fois qu’ils arrivèrent au Mexique, des indigènes porteurs de brûleurs d’encens furent chargés de les accompagner dans tous leurs déplacements. Les Espagnols crurent à une marque d’honneur divin. Nous savons par des sources indigènes que les autochtones trouvaient insupportable l’odeur des nouveaux venus.)

Plus déroutante encore était la culture matérielle des étrangers, arrivés dans des bateaux géants, tels que les Aztèques n’en avaient jamais imaginé, encore moins vu. Ils se déplaçaient sur le dos d’animaux immenses et terrifiants, rapides comme le vent. Ils produisaient foudre et tonnerre avec des bâtons métalliques luisants. Ils avaient de longues épées scintillantes et des armures impénétrables, contre lesquelles les sabres de bois et les lances de silex des Aztèques étaient inutiles.

Certains Aztèques crurent que ce devaient être des dieux. D’autres assurèrent au contraire que c’étaient des démons, les spectres de morts ou de puissants sorciers. Au lieu de concentrer toutes les forces disponibles pour éliminer les Espagnols, les Aztèques délibérèrent, traînèrent et négocièrent. Ils ne virent aucune raison de se précipiter. Somme toute, Cortès n’avait pas plus de 550 Espagnols avec lui. Que pesaient 550 hommes à côté des millions de leur empire ?

Cortés ignorait lui aussi tout des Aztèques, mais ses hommes et lui avaient des avantages significatifs sur leurs adversaires. Si aucune expérience n’avait préparé les Aztèques à l’arrivée de ces étrangers bizarres aux odeurs méphitiques, les Espagnols savaient la Terre pleine de royaumes humains inconnus. Il n’y avait pas meilleurs experts pour envahir les terres étrangères et affronter les situations dont ils ignoraient tout. Pour le conquérant européen moderne, comme pour l’homme de science européen moderne, la plongée dans l’inconnu était grisante.

En juillet 1519, quand Cortés jeta l’ancre au large de cette côte ensoleillée, il n’eut pas la moindre hésitation. Tel un alien de science-fiction sortant de son vaisseau spatial, il déclara aux habitants frappés d’effroi : « Nous sommes venus en paix. Conduisez-nous à votre chef. » Cortés se présenta en émissaire pacifique du grand roi d’Espagne et sollicita un entretien diplomatique avec le souverain aztèque, Montezuma II. (C’était un mensonge éhonté. Cortés était à la tête d’une expédition indépendante d’aventuriers cupides. Le roi d’Espagne n’avait jamais entendu parler ni de lui ni des Aztèques.) Cortés reçut des guides, des vivres et une assistance militaire des ennemis locaux des Aztèques. Puis il marcha sur la capitale, la grande métropole de Tenochtitlan.

Les Aztèques laissèrent les étrangers marcher jusqu’à la capitale, puis conduisirent respectueusement leur chef auprès de l’empereur Montezuma. Au beau milieu de l’entretien, Cortès fit un signe. Munis de leurs armes d’acier, les Espagnols massacrèrent les gardes du corps de Montezuma (équipés de matraques de bois et de lames de pierre). L’invité de marque fit prisonnier son hôte.

Cortés était désormais dans une situation des plus délicates. Certes il avait capturé l’empereur, mais il était entouré de dizaines de milliers de guerriers ennemis furieux et de millions de civils hostiles sur un continent dont il ne savait quasiment rien. Il ne disposait que de quelques centaines d’hommes, et les renforts espagnols les plus proches étaient à Cuba, à plus de 1 500 kilomètres.

Cortés garda Montezuma prisonnier dans son palais, comme si l’empereur restait libre et en fonction, et que l’« ambassadeur espagnol » était simplement son hôte. L’Empire aztèque était un régime politique centralisé à l’extrême, et cette situation sans précédent le paralysa. Montezuma continua de faire comme s’il dirigeait l’empire, et l’élite aztèque continua de lui obéir : autrement dit, elle obéissait à Cortés. La situation dura plusieurs mois, au cours desquels Cortés interrogea Montezuma et son entourage, forma des traducteurs à toutes sortes de langues locales et dépêcha de petites expéditions espagnoles dans toutes les directions afin de se familiariser avec l’Empire aztèque et les multiples tribus, peuples et cités qu’il dirigeait.

L’élite aztèque finit par se révolter contre Cortés et Montezuma. Ils élirent un nouvel empereur et chassèrent les Espagnols de Tenochtitlan. Mais l’édifice impérial se fissurait désormais de tous côtés. Fort des connaissances acquises, Cortés s’engouffra dans la brèche pour faire éclater l’empire de l’intérieur. Il persuada nombre des peuples soumis de l’empire de le rejoindre contre l’élite dirigeante aztèque. Les peuples en question firent une erreur de calcul. S’ils haïssaient les Aztèques, ils ne savaient rien de l’Espagne ni du génocide des Caraïbes. Ils imaginèrent pouvoir se libérer du joug aztèque avec l’aide des Espagnols. Jamais il ne leur vint à l’idée que ceux-ci prendraient le dessus. Pour eux, la chose était claire : si Cortés et ses quelques centaines de suppôts causaient le moindre souci, ils les écraseraient sans mal. Les peuples rebelles apportèrent à Cortés une armée de dizaines de milliers d’hommes. Avec son aide, Cortés assiégea Tenochtitlan et prit la ville.

À ce stade, soldats et colons espagnols étaient toujours plus nombreux à arriver au Mexique : les uns de Cuba, d’autres carrément d’Espagne. Quand la population locale comprit ce qui était en train de se passer, il était trop tard. Un siècle après le débarquement de Vera Cruz, la population indigène des Amériques avait diminué d’environ 90 %, largement du fait de maladies inconnues arrivées en Amérique avec les envahisseurs. Les survivants se retrouvèrent sous la coupe d’un régime cupide et raciste bien pire que celui des Aztèques.

Dix ans après le débarquement de Cortés au Mexique, Pizarro arriva sur les côtes de l’Empire inca. Il avait beaucoup moins de soldats que Cortés : 168 hommes pour toute son expédition ! Mais Pizarro bénéficia des connaissances et de l’expérience acquises lors des précédentes invasions. Les Incas, en revanche, ne savaient rien du sort des Aztèques. Pizarro plagia Cortés. Se présentant en émissaire pacifique du roi d’Espagne, il invita le souverain inca, Atahualpa, à un entretien diplomatique et le kidnappa. Puis, avec l’aide d’alliés locaux, il entreprit de conquérir l’empire paralysé. Si les peuples soumis de l’Empire inca avaient su le destin des habitants du Mexique, ils n’auraient pas lié leur sort à celui des envahisseurs. Mais ils n’en savaient rien.

*

Les peuples indigènes de l’Amérique ne furent pas les seuls à payer un lourd tribut à leur esprit de clocher. Les grands empires d’Asie – ottoman, safavide, moghol et chinois – surent très vite que les Européens avaient découvert quelque chose de géant. Mais ils manifestèrent peu d’intérêt pour ces découvertes. Ils continuèrent de croire que le monde tournait autour de l’Asie et ne firent aucun effort pour disputer aux Européens la domination de l’Amérique ou des nouvelles routes océaniques dans l’Atlantique ou le Pacifique. Même de chétifs royaumes européens comme l’Écosse et le Danemark dépêchèrent quelques expéditions d’exploration et de conquête vers l’Amérique, mais jamais aucune expédition de ce genre ne partit du monde islamique, de l’Inde ou de la Chine. Le Japon fut la première puissance non européenne qui ait essayé d’envoyer une expédition militaire vers l’Amérique : ce fut en juin 1942, quand une expédition japonaise s’empara des îles Kiska et Attu, au large des côtes de l’Alaska, et captura à l’occasion dix soldats américains et un chien. Les Japonais n’approchèrent jamais plus près du continent.

On ne saurait guère soutenir que les Ottomans ou les Chinois étaient trop loin, ni qu’ils manquaient des ressources techniques, économiques ou militaires nécessaires. Les ressources qui permirent à Zheng He d’aller en Afrique orientale dans les années 1420 eussent été suffisantes pour atteindre l’Amérique. C’est simplement que cela n’intéressait pas les Chinois. La première carte chinoise du monde à indiquer l’Amérique ne fut publiée qu’en 1602… et encore par un missionnaire européen !

Trois siècles durant, les Européens jouirent d’une domination incontestée en Amérique, en Océanie ainsi que dans l’Atlantique et le Pacifique. Les seuls affrontements significatifs dans ces régions opposèrent les différentes puissances européennes. La richesse et les ressources accumulées par les Européens leur permirent d’envahir l’Asie, de vaincre ses empires et de se les partager. Quand les Ottomans, les Perses, les Indiens et les Chinois se réveillèrent et commencèrent à faire attention, il était trop tard.

*

C’est seulement au xxe siècle que les cultures non européennes adoptèrent une vision véritablement globale. C’est un des facteurs cruciaux qui menèrent à l’effondrement de l’hégémonie européenne. Au cours de la guerre d’Algérie (1954-1962), la guérilla algérienne triompha ainsi d’une armée française dont l’avantage numérique, technique et économique était écrasant. Les Algériens l’emportèrent parce qu’ils pouvaient compter sur le soutien d’un réseau anticolonial mondial et qu’ils surent mobiliser les médias du monde au service de leur cause, mais aussi l’opinion publique en France. La défaite que le petit Vietnam du Nord infligea au colosse américain repose sur une stratégie semblable. Ces guérillas montrèrent que les superpuissances elles-mêmes pouvaient être vaincues si une lutte locale devenait une cause mondiale. Il est intéressant de se demander ce qui aurait pu se passer si Montezuma avait pu manipuler l’opinion publique espagnole et trouver de l’aide auprès d’un rival de l’Espagne : le Portugal, la France ou l’Empire ottoman.

Araignées rares et écritures oubliées

La science moderne et les empires modernes étaient animés par un sentiment qui ne les laissait jamais en paix. Et si quelque chose d’important les attendait au-delà de l’horizon : une chose qu’il valait mieux explorer et dominer ? Mais le lien entre science et empire était autrement plus profond. Les motivations, mais aussi les pratiques des bâtisseurs d’empire se mêlaient à celles des savants. Pour les Européens modernes, bâtir un empire était un projet scientifique, et instaurer une discipline scientifique, un projet impérial.

Quand les musulmans conquirent l’Inde, ils ne vinrent pas avec des archéologues chargés d’étudier systématiquement l’histoire du pays, des anthropologues pour en étudier les cultures, des géologues pour en étudier les sols, ni des zoologistes pour en étudier la faune. Quand les Britanniques conquirent l’Inde, ils firent tout cela. Le 10 avril 1802 fut lancé le Grand Relèvement (Great Survey) du sous-continent. Il dura soixante ans. Avec le concours de dizaines de milliers de travailleurs, savants et guides indigènes, les Britanniques cartographièrent méticuleusement le pays, marquant les frontières, mesurant les distances et calculant même pour la première fois l’altitude exacte du mont Everest et des autres sommets himalayens. Les Britanniques explorèrent les ressources militaires des provinces indiennes et la place de leurs mines d’or, mais ils se donnèrent aussi la peine de recueillir des informations sur des araignées indiennes rares, de cataloguer les papillons colorés, de retracer les lointaines origines des langues indiennes éteintes et d’exhumer des ruines oubliées.

Mohenjo-Daro était une des principales cités de la civilisation de la vallée de l’Indus, qui fleurit au IIIe millénaire avant l’ère commune et fut détruite autour de 1900 avant J.-C. Aucun des maîtres britanniques de l’Inde – ni les Maurya, ni les Gupta ni les sultans de Delhi, ni les Grands Moghols – n’avait jamais jeté le moindre coup d’œil aux ruines. Mais une mission archéologique britannique s’intéressa au site en 1922 : une équipe britannique commença les fouilles et découvrit la mère de la première grande civilisation de l’Inde, dont aucun Indien ne se souvenait.

Un autre exemple parlant de curiosité scientifique est le déchiffrement du cunéiforme, qui fut la principale écriture du Moyen-Orient pendant près de trois millénaires. Or, la dernière personne capable de lire le cunéiforme mourut probablement au début du Ier millénaire de notre ère. Depuis lors, les habitants de la région ne cessaient de trouver des inscriptions en cunéiforme sur des monuments, des stèles, des ruines et des tessons de poterie. Mais ils n’avaient aucune idée de la façon de lire ces bizarres égratignures anguleuses : pour autant que nous le sachions, ils n’essayèrent jamais. Le cunéiforme attira l’attention des Européens en 1618, quand l’ambassadeur d’Espagne se rendit sur les ruines de l’antique Persépolis, où il vit des inscriptions que personne ne put lui expliquer. Le bruit de la découverte d’une écriture inconnue se répandit parmi les savants européens et piqua leur curiosité. En 1657, des savants européens publièrent la première transcription d’un texte cunéiforme de Persépolis. Les transcriptions se multiplièrent, et pendant près de deux cents ans les savants d’Occident essayèrent des les déchiffrer. Aucun n’y réussit.

Dans les années 1830, un officier britannique du nom de Henry Rawlinson fut dépêché en Perse pour aider le Shah à entraîner son armée à l’européenne. Dans ses moments perdus, Rawlinson fit le tour de la Perse. Un jour, des guides locaux le conduisirent à une falaise des monts Zagros. L’immense inscription de Behistun, de 15 mètres de haut sur 25 mètres de large environ, avait été gravée au sommet d’une falaise autour de 500 avant notre ère sur ordre du roi Darius Ier. Elle était en écriture cunéiforme dans trois langues : vieux-persan, élamite et babylonien. Elle était bien connue de la population locale, mais personne ne savait la lire. Rawlinson se persuada que, si seulement il pouvait déchiffrer l’écriture, cela permettrait aux autres savants comme à lui de lire les nombreux autres textes et inscriptions que l’on découvrait à l’époque à travers tout le Moyen-Orient, ouvrant la porte d’un monde antique oublié.

La première étape du déchiffrement des caractères consistait à produire une transcription exacte qu’on pourrait envoyer en Europe. Intrépide, Rawlinson escalada la falaise à-pic pour recopier les lettres étranges. Il recruta plusieurs habitants du coin pour l’aider, notamment un petit Kurde qui grimpa jusqu’aux parties les plus inaccessibles de la falaise afin de copier la partie supérieure de l’inscription. Le travail fut achevé en 1847, et une copie exacte fut acheminée en Europe.

Rawlinson ne se reposa pas sur ses lauriers. Officier, il avait des missions politiques et militaires à accomplir, mais chaque fois qu’il avait un moment de liberté il se penchait sur l’écriture secrète. Essayant une méthode après l’autre, il finit par déchiffrer la partie en vieux-persan. C’était le plus facile, parce que le vieux-persan n’était pas très différent du persan moderne, que Rawlinson connaissait bien. La compréhension de cette section lui donna la clé dont il avait besoin pour percer le secret des sections en élamite et en babylonien. La porte s’ouvrit, et en jaillit une multitude de voix anciennes mais vivantes : le brouhaha des bazars sumériens, les proclamations des potentats assyriens et les chamailleries des bureaucrates babyloniens. Sans les efforts des impérialistes européens modernes comme Rawlinson, nous ne saurions pas grand-chose du destin des empires antiques du Moyen-Orient.

*

William Jones est un autre exemple remarquable de savant impérialiste. Sir Jones arriva en Inde en septembre 1783 pour siéger en qualité de juge à la Cour suprême du Bengale. Il fut à ce point captivé par les merveilles de l’Inde que, moins de six mois après son arrivée, il avait fondé l’Asiatic Society. Cette société académique se proposait d’étudier les cultures, les histoires et les sociétés de l’Asie, en particulier celles de l’Inde. Deux ans plus tard, Jones publiait ses observations sur le sanskrit, faisant œuvre de pionnier de la linguistique comparée.

Dans ses publications, Jones insistait sur les étonnantes similitudes entre le sanskrit, langue indienne ancienne devenue langue sacrée du rituel hindou, et le grec et le latin, mais aussi les similitudes entre toutes ces langues et le gothique, le celtique, le vieux-persan, l’allemand, le français et l’anglais. Ainsi, mère (mother, en anglais) se dit matar en sanskrit, mater en latin et mathir en vieux celtique. Jones conjectura que toutes ces langues devaient partager une origine commune et qu’elles s’étaient développées à partir d’un ancêtre antique oublié. Il fut donc le premier à identifier ce qu’on devait appeler la famille des langues indo-européennes.

L’étude de Jones fut une étape importante : en raison de ses hypothèses hardies (et exactes), mais aussi de la méthodologie rigoureuse qu’il élabora pour comparer les langues. Adoptée par d’autres savants, elle leur permit d’étudier systématiquement l’évolution de toutes les langues du monde.

La linguistique suscita le soutien enthousiaste des empires. Les empires européens croyaient que, pour gouverner efficacement, ils devaient connaître les langues et les cultures de leurs sujets. Les officiers britanniques arrivant en Inde étaient censés passer jusqu’à trois ans dans un collège de Calcutta, où ils étudiaient le droit hindou et musulman en même temps que le droit anglais ; le sanskrit, l’ourdou, le persan en plus du grec et du latin ; ainsi que les cultures tamoul, bengali et hindoustani parallèlement aux mathématiques, à l’économie et à la géographie. L’étude de la linguistique fut d’une aide inestimable pour comprendre la structure et la grammaire des langues locales.

Grâce aux travaux d’hommes tels que William Jones et Henry Rawlinson, les conquérants européens connaissaient fort bien leurs empires. Bien mieux, en vérité, que les conquérants passés, voire que la population indigène elle-même. Leur connaissance supérieure avait des avantages pratiques évidents. Sans ce savoir, il est peu probable qu’un nombre ridiculement petit de Britanniques auraient réussi à gouverner, opprimer et exploiter deux siècles durant des centaines de millions d’Indiens. Tout au long des xixe et xxe siècles, moins de 5 000 fonctionnaires, entre 40 000 et 70 000 soldats et peut-être 100 000 autres Britanniques – hommes d’affaires, parasites, femmes et enfants – suffirent à conquérir et à gouverner jusqu’à 300 millions d’Indiens[9].

Pourtant, ces avantages pratiques ne furent pas la seule raison qui poussa les empires à financer les études linguistiques, botaniques, géographiques et historiques. Non moins importante est la justification idéologique que la science apporta aux empires. Les Européens modernes finirent par croire que l’acquisition de nouvelles connaissances était toujours bonne. Le flux constant de nouvelles connaissances produites donnait aux empires des allures d’entreprises progressistes et positives. Aujourd’hui encore, l’histoire de sciences comme la géographie, l’archéologie et la botanique ne saurait éviter de créditer les empires européens, tout au moins indirectement. Les histoires de la botanique n’ont pas grand-chose à dire de la souffrance des aborigènes d’Australie, mais trouvent généralement des mots aimables pour James Cook et Joseph Banks.

De plus, le nouveau savoir accumulé par les empires permit, au moins en théorie, d’en faire profiter les populations conquises et de leur apporter les lumières du « progrès » : de leur assurer soins médicaux et éducation, de construire des voies ferrées et des canaux, de veiller à la justice et à la prospérité. Les impérialistes prétendirent que leurs empires n’étaient pas de vastes entreprises d’exploitation, mais des projets altruistes poursuivis pour le bien de races non européennes – suivant les mots de Rudyard Kipling, le « fardeau de l’homme blanc » :

Ô Blanc, reprends ton lourd fardeau :

Envoie au loin ta plus forte race,

Jette tes fils dans l’exil

Pour servir les besoins de tes captifs ;

Pour – lourdement équipé – veiller

Sur les races sauvages et agitées,

Sur vos peuples récemment conquis,

Mi-diables, mi-enfants.

Naturellement, les faits démentaient souvent ce mythe. En 1764, les Britanniques conquirent le Bengale, la province la plus riche de l’Inde. Les nouveaux maîtres ne pensaient guère à autre chose qu’à s’enrichir. Ils menèrent une politique économique désastreuse qui se solda quelques années plus tard par la grande famine du Bengale. Elle commença en 1769 pour prendre des proportions catastrophiques en 1770 et se prolongea jusqu’en 1773. Elle coûta la vie à une dizaine de millions de Bengalis, soit un tiers de la population de la province[10].

En vérité, ni le récit de l’oppression et de l’exploitation ni celui du « fardeau de l’homme blanc » ne cadrent parfaitement avec les faits. Les empires européens firent tant de choses différentes sur une si grande échelle que l’on peut trouver quantité d’exemples pour prouver tout ce que l’on veut. Vous pensez que ces empires étaient des monstruosités qui apportèrent mort, oppression et injustices à travers le monde ? Vous pourriez aisément remplir une encyclopédie de leurs crimes. Voulez-vous plaider qu’ils ont en fait amélioré les conditions de leurs sujets grâce à de nouveaux médicaments, de meilleures conditions économiques et plus de sécurité ? Vous pourriez faire une autre encyclopédie de leurs réalisations. Du fait de leur étroite coopération avec la science, ces empires eurent tant de pouvoir et changèrent le monde sur une telle échelle qu’on ne saurait les qualifier simplement de blancs ou de noirs. Ils créèrent le monde tel que nous le connaissons, y compris les idéologies qui nous servent à les juger.

Mais la science servit aussi aux impérialistes à des fins plus sinistres. Biologistes, anthropologues et même linguistes fournirent des preuves de la supériorité des Européens sur toutes les autres races, légitimant ainsi leur droit – voire leur devoir – de les dominer. William Jones ayant soutenu que les langues indo-européennes descendaient toutes d’une seule langue ancienne, beaucoup de savants eurent hâte de découvrir qui étaient les locuteurs de cette langue. Ils observèrent que les tout premiers locuteurs du sanskrit, qui envahirent l’Inde depuis l’Asie centrale voici plus de 3 000 ans, s’appelaient Arya. Les locuteurs de la plus ancienne langue perse s’appelaient Airiia. Les savants européens conjecturèrent alors que le peuple parlant la langue primordiale qui donna naissance à la fois au sanskrit et au persan (mais aussi au grec, au latin, au gothique et au celtique) devaient s’appeler les Aryens. Était-ce un hasard si ceux qui fondèrent les magnifiques civilisations indienne, persane, grecque et romaine étaient tous aryens ?

Des savants britanniques, français et allemands associèrent ensuite la théorie linguistique sur les industrieux aryens à la théorie darwinienne de la sélection naturelle pour postuler que les Aryens n’étaient pas simplement un groupe linguistique mais aussi une entité biologique : une race. Et pas n’importe laquelle : une race de seigneurs, d’hommes grands aux cheveux blonds et aux yeux bleus, travailleurs acharnés et super-rationnels, émergés des brumes du Nord pour jeter les fondements de la culture à travers le monde. Malheureusement, les Aryens qui envahirent l’Inde et la Perse se mêlèrent aux indigènes qu’ils trouvèrent sur place, perdant leur teint clair et leurs cheveux blonds en même temps que leur rationalité et leur diligence. Dès lors, les civilisations de l’Inde et de la Perse déclinèrent. En Europe, en revanche, les Aryens préservèrent leur pureté raciale. C’est pour cela que les Européens avaient réussi à conquérir le monde, et pourquoi ils étaient aptes à le dominer – sous réserve qu’ils prissent la précaution de ne pas frayer avec les races inférieures.

Éminentes et respectables de longues décennies durant, ces théories racistes sont devenus anathèmes dans les milieux scientifiques aussi bien que politiques. D’aucuns continuent à mener un combat héroïque contre le racisme sans remarquer que le front a changé. Le « culturalisme » a remplacé le « racisme ». Le mot est encore peu usité en ce sens, mais il est temps de l’imposer. Parmi les élites actuelles, les affirmations sur les mérites contrastés des divers groupes humains sont presque toujours formulées en termes de différences historiques entre cultures plutôt que de différences biologiques entre les races. Nous ne disons plus, « c’est dans leur sang », mais « c’est dans leur culture ».

Les partis européens de droite hostiles à l’immigration musulmane prennent habituellement soin d’éviter la terminologie raciale. Marine le Pen n’aurait pas manqué de flanquer ses conseillers à la porte s’ils avaient suggéré au leader du Front national de tenir ce langage à la télévision : « Nous ne voulons pas de ces Sémites inférieurs qui viennent diluer notre sang aryen et gâter notre civilisation aryenne. » Le Front national, le Parti de la liberté en Hollande, l’Alliance pour le futur de l’Autriche et leurs pareils préfèrent soutenir que la culture occidentale, telle qu’elle a évolué en Europe, se caractérise par les valeurs démocratiques, la tolérance et l’égalité des sexes, tandis que la culture islamique, telle qu’elle a évolué au Moyen-Orient, se caractérise par la hiérarchie politique, le fanatisme et la misogynie. Puisque les deux cultures sont si différentes, et que beaucoup d’immigrés musulmans ne veulent pas (et, peut-être, ne peuvent pas) adopter les valeurs occidentales, il ne faut pas les laisser entrer, de peur qu’ils ne fomentent des conflits intérieurs et corrodent la démocratie et le libéralisme européens.

Ces arguments culturalistes se nourrissent d’études menées dans le champ des sciences humaines et sociales, qui mettent en évidence le prétendu choc des civilisations et les différences fondamentales entre cultures. Tous les historiens et anthropologues n’acceptent pas ces théories ni n’approuvent leurs usages politiques. Mais alors que les biologistes, aujourd’hui, n’ont aucun mal à désavouer le racisme, expliquant simplement que les différences biologiques entre les populations humaines actuelles sont insignifiantes, il est plus difficile aux historiens et anthropologues de désavouer ce « culturalisme ». Après tout, si les différences entre cultures humaines sont insignifiantes, pourquoi payer des historiens ou des anthropologues à les étudier ?

*

Les chercheurs ont fourni au projet impérial connaissances pratiques, justification idéologique et gadgets techniques. Sans cette contribution, il est très douteux que les Européens auraient pu conquérir le monde. Les conquérants les ont payés de retour en fournissant aux scientifiques information et protection, en soutenant toutes sortes de projets étranges et fascinants et en propageant les formes de pensée scientifiques jusque dans les coins les plus reculés de la Terre. Sans ce soutien impérial, il est douteux que la science moderne aurait pu progresser très loin. Il est fort peu de disciplines scientifiques qui n’aient pas commencé par servir l’essor impérial et qui ne doivent une large proportion de leurs découvertes, de leurs collections, de leurs bâtiments et de leurs fonds à l’aide généreuse d’officiers, de capitaines de la marine et de gouverneurs impériaux.

À l’évidence, ce n’est pas toute l’histoire. La science a été soutenue par d’autres institutions – pas uniquement par les empires. Et les empires européens se sont développés et ont fleuri aussi grâce à d’autres facteurs que la science. Derrière l’essor météorique de la science et de l’empire se cache une force particulièrement importante : le capitalisme. Sans les hommes d’affaires avides de faire de l’argent, Christophe Colomb n’aurait pu atteindre l’Amérique ni James Cook l’Australie, et Neil Armstrong n’aurait jamais pu faire son fameux petit pas sur la surface de la Lune.

[1]. Stephen R. Bown, Scurvy : How a Surgeon, a Mariner, and a Gentleman Solved the Greatest Medical Mystery of the Age of Sail, New York, Thomas Dunne Books, St. Martin’s Press, 2004 ; Kenneth John Carpenter, The History of Scurvy and Vitamin C, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

[2]. James Cook, The Explorations of Captain James Cook in the Pacific, as Told by Selections of his Own Journals 1768-1779, éd. Archibald Grenfell Price, New York, Dover Publications, 1971, p. 16-17 ; Gananath Obeyesekere, The Apotheosis of Captain Cook : European Mythmaking in the Pacific, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 5 ; J. C. Beaglehole (éd.), The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press, 1968, p. 588.

[3]. Mark, The Origins of the Modern World, p. 81.

[4]. Christian, Maps of Time, p. 436.

[5]. John Darwin, After Tamerlane : The Global History of Empire since 1405, Londres, Allen Lane, 2007, p. 239.

[6]. Soli Shahvar, « Railroads i. The First Railroad Built and Operated in Persia », Online Edition of Encyclopaedia Iranica, dernière modification du 7 avril 2008, http://www.iranicaonline.org/articles/railroads-i ; Charles Issawi, « The Iranian Economy 1925-1975 : Fifty Years of Economic Development », in George Lenczowski (dir.), Iran under the Pahlavis, Stanford, Hoover Institution Press, 1978, p. 156.

[7]. Mark, The Origins of the Modern World, p. 46.

[8]. Kirkpatrick Sale, Christopher Columbus and the Conquest of Paradise, Londres, Tauris Parke Paperbacks, 2006, p. 7-13.

[9]. Edward M. Spiers, The Army and Society : 1815-1914, Londres, Longman, 1980, p. 121 ; Robin Moore, « Imperial India, 1858-1914 », in Andrew Porter (dir.), The Oxford History of the British Empire : The Nineteenth Century, vol. 3, New York, Oxford University Press, 1999, p. 442.

[10]. Vinita Damodaran, « Famine in Bengal : A Comparison of the 1770 Famine in Bengal and the 1897 Famine in Chotanagpur », The Medieval History Journal, 10:1-2, 2007, p. 151.