14.

La découverte de l’ignorance

Imaginons un paysan espagnol qui se serait endormi en l’an mille pour se réveiller cinq siècles plus tard, au vacarme des marins de Christophe Colomb embarquant à bord de la Niña, la Pinta et la Santa Maria : le monde lui aurait paru très familier. Malgré les multiples changements de techniques, de mœurs et de frontières politiques, ce Rip Van Winkle du Moyen Âge eût été à l’aise. Mais un matelot de Christophe Colomb qui aurait sombré dans un sommeil analogue pour se réveiller à la sonnerie d’un iPhone du xxie siècle se retrouverait dans un monde étrange, voire totalement incompréhensible. Une pensée pourrait bien lui traverser l’esprit : « Serait-ce le paradis ? À moins que ce ne soit l’enfer ? »

Les cinq cents dernières années ont connu un essor phénoménal et sans précédent de la puissance de l’homme. En 1500, le monde comptait autour de 500 millions d’Homo sapiens ; ils sont aujourd’hui 7 milliards[1]. La valeur totale des biens et services produits par l’espèce humaine en 1500 est estimée à 250 milliards en dollars actuels[2]. De nos jours, la valeur d’une année de production humaine approche les 60 billions de dollars[3].

En 1500, l’humanité consommait autour de 13 billions de calories par jour, contre 1 500 billions actuellement[4]. (Regardez bien ces chiffres : la population humaine a été multipliée par 14, la production par 240 et la consommation d’énergie par 115.)

Imaginez un cuirassé moderne transporté au temps de Christophe Colomb. En l’espace de quelques secondes, la Niña, la Pinta et la Santa Maria ne seraient plus que bois flotté ; puis il coulerait la flotte de toutes les grandes puissances de l’époque sans une égratignure. Cinq cargos modernes auraient pu embarquer tout le fret assuré par les flottes marchandes du monde entier[5]. Un ordinateur moderne n’aurait aucun mal à stocker tous les mots et tous les chiffres de tous les codex, livres et rouleaux de toutes les bibliothèques médiévales (en gardant de la place). N’importe quelle grande banque aujourd’hui détient plus d’argent que tous les royaumes du monde prémoderne réunis[6].

En 1500, peu de villes comptaient plus de 100 000 habitants. La plupart des constructions mêlaient boue, bois et paille ; un bâtiment de trois niveaux était un gratte-ciel. Les rues étaient des voies creusées d’ornières, poussiéreuses en été et boueuses en hiver, où se bousculaient piétons, chevaux, chèvres, poules et quelques charrettes. Les bruits urbains les plus courants étaient les voix humaines et les cris d’animaux, sans oublier les bruits occasionnels de marteau ou de scie. Au crépuscule, le paysage urbain était plongé dans le noir, avec juste une bougie de loin en loin, ou une torche qui scintillait dans l’obscurité. Si un habitant d’une ville pareille pouvait voir Tokyo, New York ou Bombay, qu’en penserait-il ?

Avant le xvie siècle, aucun être humain n’avait fait le tour de la Terre. Tout changea en 1522, quand l’expédition de Magellan regagna l’Espagne après un périple de 72 000 kilomètres, qui demanda trois ans et demi et coûta la vie à presque tous les membres de l’équipage, y compris Magellan. En 1873, Jules Verne imagina que Phileas Fogg, riche aventurier britannique, pourrait faire le tour du monde en 80 jours. De nos jours, tout membre de la classe moyenne peut faire le tour du monde en 48 heures.

En 1500, les hommes étaient cloués à la surface de la Terre. Ils pouvaient bâtir des tours et escalader des montagnes, mais le ciel était réservé aux oiseaux, aux anges et aux dieux. Le 20 juillet 1969, les hommes alunirent. Ce fut non seulement un exploit historique, mais aussi un tour de force de l’évolution, voire une prouesse cosmique. En quatre milliards d’années d’évolution, aucun organisme n’avait réussi à quitter l’atmosphère terrestre, encore moins à laisser une empreinte de pas ou de tentacule sur la Lune.

Pendant la majeure partie de l’histoire, les hommes ne surent rien des 99,99 % des organismes de la planète, c’est-à-dire des micro-organismes. Non qu’ils ne fussent d’aucun intérêt pour nous. Chacun de nous porte en lui des milliards de créatures unicellulaires. Loin de faire « cavaliers seuls », ce sont nos meilleurs amis et nos plus redoutables ennemis. Si les uns digèrent notre nourriture et nettoient nos boyaux, d’autres créent des maladies et des épidémies. Pourtant, c’est seulement en 1674 que l’œil humain vit pour la première fois un micro-organisme, quand Antoni van Leeuwenhoek jeta un coup d’œil à travers son microscope maison et fut éberlué de découvrir tout un monde d’animalcules grouillant dans une goutte d’eau. Au cours des trois siècles suivants, les hommes ont fait connaissance avec un nombre immense d’espèces microscopiques. Nous sommes parvenus à vaincre la plupart des plus redoutables maladies contagieuses qu’elles provoquent, et avons mis les micro-organismes au service de la médecine et de l’industrie. Aujourd’hui, nous utilisons des bactéries pour produire des médicaments, fabriquer des biocarburants et tuer des parasites.

Mais le moment de loin le plus remarquable des cinq cents dernières années survint le 16 juillet 1945 à 5 h 29 min et 45 s. À cet instant précis, les hommes de science américains firent exploser la première bombe atomique à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. À compter de cet instant, l’humanité a eu la capacité non seulement de changer le cours de l’histoire, mais d’y mettre fin.

*

Le processus historique qui a conduit à Alamogordo et sur la Lune est connu sous le nom de Révolution scientifique. Au cours de celle-ci, l’humanité a acquis d’immenses pouvoirs nouveaux en investissant des ressources dans la recherche scientifique. Il s’agit bien d’une révolution parce que, jusque vers l’an 1500, les hommes du monde entier ont douté de leur capacité à obtenir de nouveaux pouvoirs médicaux, militaires et économiques. Tandis que pouvoirs publics et mécènes allouaient des fonds à l’éducation et à la recherche, le but était en général de préserver les capacités existantes et pas d’en acquérir de nouvelles. Le souverain prémoderne typique donnait de l’argent aux prêtres, aux philosophes et aux poètes dans l’espoir de les voir légitimer son règne et de maintenir l’ordre social. Il n’attendait pas d’eux qu’ils découvrent de nouveaux médicaments, inventent de nouvelles armes ou stimulent la croissance économique.

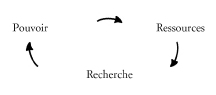

Au cours des cinq derniers siècles, les hommes ont fini par croire de plus en plus qu’ils pouvaient augmenter leurs capacités en investissant dans la recherche scientifique. Et ce n’était pas simplement foi aveugle : la chose se vérifia maintes fois empiriquement. Plus les preuves se multiplièrent, plus les riches et les États furent disposés à investir de ressources dans la science. Jamais nous n’aurions pu marcher sur la Lune, manipuler des micro-organismes et scinder l’atome sans de tels investissements. Au fil des dernières décennies, par exemple, le gouvernement américain a consacré des milliards de dollars à l’étude de la physique nucléaire. Les connaissances issues de cette recherche ont rendu possible la construction de centrales nucléaires, qui fournissent de l’électricité bon marché aux industries américaines, lesquelles paient des impôts qui servent à leur tour à financer la recherche en physique nucléaire.

Boucle de rétroaction de la Révolution scientifique. La science n’a pas seulement besoin de recherche pour progresser. Le progrès dépend du renforcement mutuel de la science, de la politique et de l’économie. Les institutions politiques et économiques apportent les ressources sans lesquelles la recherche scientifique est presque impossible. En contrepartie, la recherche scientifique donne de nouveaux pouvoirs qui servent, entre autres choses, à obtenir de nouvelles ressources, dont une partie est ensuite réinvestie dans la recherche.

Pourquoi l’homme moderne a-t-il cru toujours davantage à la capacité d’obtenir de nouveaux pouvoirs par la recherche ? Comment s’est forgé le lien entre science, politique et économie ? Ce chapitre se penche sur la nature unique de la science moderne pour apporter des éléments de réponse. Les deux chapitres suivants porteront sur la formation de l’alliance entre la science, les empires européens et l’économie du capitalisme.

Ignoramus

Les hommes se sont efforcés de comprendre l’univers au moins depuis la Révolution cognitive. Nos ancêtres n’ont compté ni leur temps ni leurs efforts pour essayer de découvrir les règles qui régissent le monde naturel. Mais, à trois égards critiques, la science moderne diffère des traditions précédentes en matière de savoir :

a. L’empressement à s’avouer ignorant. La science moderne repose sur le constat latin : ignoramus, « nous ne savons pas ». Elle postule que nous ne savons pas tout. De manière encore plus critique, elle accepte que ce que nous croyons savoir pourrait bien se révéler faux avec l’acquisition de nouvelles connaissances. Il n’est pas de théorie, d’idée ou de concept sacré qu’on ne puisse remettre en question.

b. La place centrale de l’observation et des mathématiques. Forte de cet aveu d’ignorance, la science moderne est en quête de nouvelles connaissances. Elle procède en recueillant des observations et en se servant d’outils mathématiques pour rattacher ces observations en théories d’ensemble.

c. L’acquisition de nouveaux pouvoirs. La science moderne ne se contente pas de créer des théories. Elle se sert de celles-ci pour acquérir de nouveaux pouvoirs et, notamment, mettre au point de nouvelles technologies.

La Révolution scientifique a été non pas une révolution du savoir, mais avant tout une révolution de l’ignorance. La grande découverte qui l’a lancée a été que les hommes ne connaissent pas les réponses à leurs questions les plus importantes.

Les traditions prémodernes du savoir comme l’islam, le christianisme, le bouddhisme et le confucianisme affirmaient que l’on savait déjà tout ce qu’il était important de savoir du monde. Les grands dieux, ou le Dieu tout-puissant, ou les sages du passé possédaient une sagesse qui embrassait tout, et qu’ils nous ont révélée dans les Écritures et les traditions orales. Le commun des mortels accédait à ce savoir en se plongeant dans les textes anciens et les traditions et en les comprenant convenablement. Il était inconcevable que la Bible, le Coran ou les Vedas fussent passés à côté d’un secret crucial de l’univers : un secret qui pourrait encore être découvert par des créatures de chair et de sang.

Les traditions anciennes, en matière de connaissance, n’admettaient que deux sortes d’ignorance. Premièrement, un individu pouvait ignorer quelque chose d’important. Pour le savoir, il suffisait de solliciter quelqu’un de plus sage. Il n’était aucun besoin de découvrir une chose que personne ne savait encore. Par exemple, si un paysan d’un village du Yorkshire, au xiiie siècle, voulait connaître l’origine de l’homme, il supposait que la tradition chrétienne possédait la réponse définitive. Il lui suffisait d’interroger son curé de paroisse.

Deuxièmement, une tradition entière pouvait ignorer des choses sans importance. Par définition, tout ce dont les grands dieux ou les sages d’antan ne s’étaient pas donné la peine de nous parler était sans importance. Par exemple, si notre paysan du Yorkshire voulait savoir comment les araignées tissent leur toile, il était absurde de le demander au prêtre, parce qu’il n’y avait de réponse à cette question dans aucune des Écritures chrétiennes. Non que le christianisme fût déficient : cela voulait simplement dire qu’il n’était pas très important de savoir comment les araignées tissent leurs toiles. Après tout, Dieu le savait parfaitement. Si c’était une information capitale, nécessaire à la prospérité et au salut, Dieu en aurait donné une explication circonstanciée dans la Bible.

Le christianisme n’interdisait pas aux gens d’étudier les araignées. Mais les spécialistes des araignées – s’il en existait dans l’Europe médiévale – devaient admettre leur rôle périphérique dans la société et accepter que leurs découvertes n’aient aucun intérêt pour les vérités éternelles du christianisme. Quoi qu’un savant pût découvrir sur les araignées, les papillons ou les pinsons de Darwin, ces connaissances n’étaient guère plus que des bagatelles, sans incidence sur les vérités fondamentales de la société, de la politique et de l’économie.

En vérité, les choses n’ont jamais été aussi simples. De tout temps, même aux époques les plus pieuses et conservatrices, des hommes prétendirent qu’il y avait des choses importantes dont toute la tradition était ignorante. Mais ils furent habituellement marginalisés ou persécutés… ou trouvèrent une nouvelle tradition et se mirent alors à affirmer qu’ils savaient tout ce qu’il y a à savoir. Mahomet débuta sa carrière religieuse en condamnant ses frères arabes qui vivaient dans l’ignorance de la vérité divine. Mais lui-même ne tarda pas à affirmer qu’il savait toute la vérité, et ses disciples se mirent à l’appeler « le Sceau des Prophètes ». Dorénavant, plus besoin de révélations en sus de celles de Mahomet.

La science moderne est une tradition de connaissance unique, dans la mesure où elle reconnaît franchement l’ignorance collective concernant les questions les plus importantes. Darwin n’a jamais prétendu être « le Sceau des Biologistes », ni avoir élucidé une fois pour toutes l’énigme de la vie. Après des siècles de recherche scientifique soutenue, les biologistes admettent n’avoir toujours pas de bonne explication de la manière dont le cerveau produit la conscience. Les physiciens admettent ne pas savoir la cause du Big Bang, ni comment concilier la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale.

Dans d’autres cas, des théories scientifiques concurrentes sont au cœur de débats acharnés sur la base des nouveaux éléments qui ne cessent de surgir. Ainsi des débats sur la meilleure façon de gérer l’économie. S’il y a toujours des économistes pour prétendre que leur méthode est la meilleure, l’orthodoxie change à chaque crise financière et bulle spéculative, et il est généralement admis que le dernier mot en matière de science économique reste à dire.

Dans d’autres cas, les éléments de preuve disponibles corroborent si systématiquement des théories particulières que toutes les autres solutions ont été de longue date délaissées. Ces théories passent pour vraies, bien que tout le monde accepte que, si de nouveaux éléments apparaissaient en contradiction avec la théorie, il faudrait la réviser ou s’en débarrasser. La théorie de la tectonique des plaques ou la théorie de l’évolution en sont de bons exemples.

L’empressement à avouer son ignorance a rendu la science moderne plus dynamique, souple et curieuse que toute tradition antérieure en matière de savoir. Cette disposition a considérablement élargi notre capacité à comprendre comment marche le monde et à inventer de nouvelles technologies. Mais elle nous pose un sérieux problème que la plupart de nos ancêtres n’ont pas traité. Notre hypothèse courante – que nous ne savons pas tout et que même les connaissances que nous possédons sont provisoires – s’étend aux mythes partagés qui permettent à des millions d’inconnus de coopérer efficacement. S’il apparaît que nombre de ces mythes sont douteux, comment assurer la cohésion de la société ? Comment nos communautés, nos pays et notre système international peuvent-ils fonctionner ?

Tous les essais modernes pour stabiliser l’ordre sociopolitique n’ont eu d’autre solution que de recourir à l’une de ces deux méthodes fort peu scientifiques :

a. Prendre une théorie scientifique et, en opposition aux pratiques scientifiques courantes, déclarer que c’est une vérité définitive et absolue. C’est la méthode qu’utilisèrent les nazis (prétendant que leur politique raciale était le corollaire de faits biologiques) et les communistes (affirmant que Marx et Lénine avaient deviné des vérités économiques absolues à jamais irréfutables).

b. Laisser la science en dehors et vivre en accord avec une vérité absolue non scientifique. Telle a été la stratégie de l’humanisme libéral, lequel repose sur une croyance dogmatique dans la valeur unique et les droits des êtres humains – mais cette doctrine n’a fâcheusement pas grand-chose à voir avec l’étude scientifique d’Homo sapiens. Cela ne devrait cependant pas nous surprendre. La science elle-même doit s’appuyer sur des croyances religieuses et idéologiques pour justifier et financer ses recherches.

La culture moderne n’en a pas moins été prête à embrasser l’ignorance à un degré bien plus élevé que toute culture antérieure. Une des choses qui a permis aux ordres sociaux modernes de tenir ensemble est l’essor d’une croyance quasi religieuse à la technologie et aux méthodes de la recherche scientifique, qui ont remplacé jusqu’à un certain point la croyance aux vérités absolues.

Le dogme scientifique

La science moderne n’a pas de dogme. En revanche, elle possède un noyau commun de méthodes de recherche, qui reposent toutes sur la collecte d’observations empiriques – ce que nous pouvons observer avec au moins un de nos sens – et leur agencement à l’aide d’outils mathématiques.

Tout au long de l’histoire, on a recueilli des observations empiriques, mais celles-ci ont été habituellement d’une importance limitée. À quoi bon gaspiller des ressources précieuses pour glaner de nouvelles observations quand nous avons déjà toutes les réponses dont nous avons besoin ?

Les modernes ayant fini par admettre qu’ils n’avaient pas les réponses à certaines questions très importantes, ils ont jugé cependant nécessaire de rechercher un savoir entièrement nouveau. De ce fait, la méthode de recherche moderne dominante tient pour acquise l’insuffisance du savoir ancien. Au lieu d’étudier des traditions anciennes, l’accent porte maintenant sur les observations nouvelles et les expériences. Quand une observation présente contredit la tradition, nous donnons la préférence à l’observation. Bien entendu, les physiciens qui étudient les spectres de galaxies lointaines, les archéologues qui analysent leurs trouvailles dans une cité de l’Âge du bronze et les sociologues qui examinent la naissance du capitalisme ne méprisent pas la tradition. Ils commencent par étudier ce qu’ont dit et écrit les sages du passé. Dès leur première année d’études supérieures, cependant, les physiciens, archéologues et sociologues en herbe apprennent qu’ils ont pour mission d’aller plus loin qu’Albert Einstein, Heinrich Schliemann et Max Weber.

*

Toutefois, les simples observations ne valent pas connaissance. Pour comprendre l’univers, il nous faut relier les observations en théories générales. Les traditions antérieures formulaient habituellement leurs théories sous forme d’histoires. La science moderne recourt aux mathématiques.

Il est fort peu d’équations, de graphiques et de calculs dans la Bible, le Coran, les Vedas ou les classiques confucéens. Quand les mythologies et les écritures traditionnelles énonçaient des lois générales, elles les présentaient sous forme narrative, plutôt que mathématique. Ainsi, un principe fondamental de la religion manichéenne affirmait que le monde est un champ de bataille entre le bien et le mal. Un mauvais démiurge a créé la matière, tandis qu’une force bénéfique a créé l’esprit. Les hommes sont pris entre ces deux forces, et doivent préférer le bien au mal. Mais le prophète Mani n’eut pas l’idée d’offrir une formule mathématique utilisable pour prédire les choix humains en quantifiant l’intensité respective de ces deux forces. Jamais il ne calcula que « la force agissant sur un homme est égale à l’accélération de son esprit divisée par sa masse corporelle ».

Or, c’est exactement ce que les hommes de science cherchent à accomplir. En 1687, Isaac Newton publia The Mathematical Principles of Natural Philosophy (Principes mathématiques de la philosophie naturelle), que l’on peut présenter comme le livre le plus important de l’histoire moderne. Newton exposa une théorie générale du mouvement et du changement. La grandeur de sa théorie tenait à sa capacité d’expliquer et de prédire les mouvements de tous les corps dans l’univers, de la chute des pommes aux étoiles filantes, en se servant de lois mathématiques simples :

Dès lors, qui souhaitait comprendre et prédire le mouvement d’un boulet de canon ou d’une planète devait simplement mesurer la masse de l’objet, sa direction, son accélération et les forces qui agissaient sur lui. En insérant ces chiffres dans les équations de Newton, on pouvait prédire la position future de l’objet. C’était magique. C’est seulement à la fin du xixe siècle que les savants firent quelques observations qui ne cadraient pas très bien avec les lois de Newton – et qui débouchèrent sur les révolutions suivantes en physique : la théorie de la relativité et la mécanique quantique.

*

Newton montra que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Certains chapitres (par exemple) se réduisent à une équation claire et nette, mais les chercheurs qui ont tenté de réduire la biologie, l’économie et la psychologie à de belles équations newtoniennes ont découvert que ces champs sont d’un tel niveau de complexité que cette aspiration est futile. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils aient renoncé aux mathématiques. Au cours des deux cents dernières années se développa une branche des mathématiques destinée à traiter des aspects les plus complexes de la réalité : les statistiques.

En 1744, deux pasteurs presbytériens d’Écosse, Alexander Webster et Robert Wallace, décidèrent de créer un fonds d’assurance-vie qui verserait des pensions aux veuves et aux orphelins des ecclésiastiques morts. Ils proposèrent que chaque pasteur verse une petite fraction de son revenu au fonds, qui placerait leur argent. Si un pasteur mourait, sa veuve toucherait des dividendes sur les profits réalisés par le fonds. Ainsi pourrait-elle vivre confortablement pour le restant de ses jours. Mais pour déterminer à combien devait s’élever la cotisation des pasteurs pour que le fonds eût de quoi honorer ses obligations, Webster et Wallace avaient besoin de pouvoir prédire combien de pasteurs mourraient chaque année, combien de veuves et d’orphelins ils laisseraient et combien d’années les veuves survivraient à leurs époux.

Remarquez bien ce que les deux hommes d’Église ne firent pas. Ils n’implorèrent pas Dieu dans leurs prières pour qu’il leur révèle la réponse. Ils ne recherchèrent pas une réponse dans les saintes Écritures ni dans les œuvres des anciens théologiens. Ils n’entrèrent pas non plus dans une dispute philosophique abstraite. Écossais, ils avaient le sens pratique. Ils contactèrent un professeur de mathématiques de l’Université d’Édimbourg, Colin Maclaurin. Tous trois recueillirent des données sur l’âge auquel les gens mouraient et s’en servirent pour calculer combien de pasteurs étaient susceptibles de trépasser chaque année.

Leur travail se fondait sur diverses percées récentes dans le domaine des statistiques et des probabilités, dont la loi des grands nombres de Jacob Bernoulli. Ce dernier avait codifié un principe : sans doute était-il difficile de prédire avec certitude un fait unique, comme la mort d’un particulier, mais il était possible de prédire avec une grande exactitude l’occurrence moyenne de nombreux événements semblables. Autrement dit, si Maclaurin ne pouvait se servir des maths pour dire si Webster et Wallace mourraient l’année suivante, avec suffisamment de données il pouvait leur dire combien de pasteurs presbytériens écossais mourraient très certainement l’année suivante. Par chance, ils avaient des données toutes prêtes dont ils pouvaient se servir. Les tables de mortalité qu’Edmond Halley avait publiées un demi-siècle auparavant se révélèrent particulièrement utiles. Halley avait analysé les dossiers de 1 238 naissances et 1 174 décès obtenus auprès de la ville de Breslau, en Allemagne. Les tableaux d’Halley permettaient de voir, par exemple, qu’une personne de vingt ans a une chance sur 100 de mourir une année donnée, mais qu’on passe à une chance sur 39 pour une personne âgée de cinquante ans.

Partant de ces chiffres, Webster et Wallace conclurent qu’il y aurait en moyenne, à tout moment, 930 pasteurs presbytériens écossais vivants. Une moyenne de 27 mourraient chaque année, dont 18 qui laisseraient une veuve. Cinq des pasteurs sans veuve laisseraient des orphelins, et deux des pasteurs quittant une veuve éplorée laisseraient aussi des enfants nés de précédents mariages qui n’avaient pas encore atteint l’âge de seize ans. Ils calculèrent en outre combien de temps s’écoulerait probablement avant qu’une veuve meure à son tour ou se remarie (ces deux éventualités suspendant le versement de la pension). Ces chiffres permirent à Webster et à Wallace de déterminer le montant de la cotisation des pasteurs soucieux de pourvoir aux besoins des leurs. Avec 2 livres, 12 shillings et 2 pence par an, un pasteur avait la certitude que sa veuve toucherait au moins 10 livres chaque année : une somme rondelette en ce temps-là. S’il estimait que cela ne suffisait pas, libre à lui de cotiser davantage, jusqu’à 6 livres, 11 shillings et 3 pence par an – ce qui assurerait à sa veuve la coquette somme de 25 livres par an.

En 1765, suivant leurs calculs, le fonds de prévoyance des veuves et enfants des pasteurs de l’Église d’Écosse aurait un capital de 58 348 livres sterling. Leurs calculs se révélèrent d’une exactitude stupéfiante. Cette année-là, le capital du fonds s’élevait à 58 347 livres sterling – soit une livre de moins que prévu ! Encore mieux que les prophéties d’Habacuc, Jérémie ou saint Jean. Aujourd’hui, le fonds de Webster et Wallace, connu simplement sous le nom de Scottish Widows, est une des plus grandes compagnies d’assurance du monde. Avec des actifs d’une valeur de 100 milliards de livres sterling, elle assure non seulement les veuves écossaises, mais quiconque veut souscrire une police d’assurance[7]. Les calculs de probabilité comme ceux qu’utilisèrent nos deux pasteurs écossais allaient devenir le fondement de la science actuarielle (qui est au centre du marché des pensions et des assurances), mais aussi de la démographie (elle aussi fondée par un homme d’Église, l’Anglican Robert Malthus). Et la démographie fut à son tour la pierre d’angle sur laquelle Charles Darwin (qui faillit devenir pasteur anglican) construisit sa théorie de l’évolution. Alors qu’il n’existe pas d’équation pour prédire le genre d’organisme qui évoluera dans un ensemble de conditions spécifiques, les généticiens utilisent le calcul des probabilités pour évaluer les chances qu’une mutation particulière se répande dans une population donnée. On trouve de semblables modèles probabilistes au cœur de l’économie, de la sociologie, de la psychologie, des sciences politiques et des autres sciences sociales et naturelles. Même la physique finit par compléter les équations classiques de Newton avec les nuages de probabilité de la mécanique quantique.

*

Il suffit de regarder l’histoire de l’éducation pour mesurer où ce processus nous a conduits. Pendant la majeure partie de l’histoire, les mathématiques ont été un domaine ésotérique que même les gens instruits étudiaient rarement. Dans l’Europe médiévale, la logique, la grammaire et la rhétorique formaient le noyau dur de l’éducation, tandis que l’enseignement des mathématiques allait rarement au-delà de l’arithmétique élémentaire et de la géométrie. Personne n’étudiait les statistiques. La théologie était la reine incontestée de toutes les sciences.

Aujourd’hui, peu étudient la rhétorique ; la logique est réservée aux départements de philosophie, et la théologie aux séminaires. En revanche, de plus en plus sont poussés à étudier les mathématiques – ou y sont forcés. On assiste à une irrésistible dérive vers les sciences dites « exactes » en raison de leur recours à des outils mathématiques. Même les champs d’étude qui relevaient traditionnellement des humanités, comme l’étude de la langue (linguistique) et de la psychè (psychologie), s’appuient de plus en plus sur les mathématiques et voudraient donner l’image de sciences exactes. Les cours de statistiques font désormais partie des matières obligatoires de base en physique et en biologie, mais aussi en psychologie, en sociologie, en économie et en sciences politiques.

Dans la liste des cours du département de psychologie de mon université, le premier cours obligatoire est « Introduction aux statistiques et à la méthodologie en recherche psychologique ». Les étudiants de deuxième année doivent suivre un cours de « Méthodes statistiques en recherche psychologique ». Confucius, Bouddha, Jésus et Mahomet eussent été interloqués si on leur avait dit que, pour comprendre l’esprit humain et guérir ses maladies, il fallait commencer par étudier les statistiques.

Savoir, c’est pouvoir

La plupart des gens ont du mal à digérer la science moderne parce que son langage mathématique est difficile à saisir, et que ses découvertes contredisent souvent notre sens commun. Sur les sept milliards d’habitants que compte le monde, combien comprennent réellement la mécanique quantique, la biologie cellulaire ou la macroéconomie ? La science n’en jouit pas moins d’un prestige immense en raison des pouvoirs inédits qu’elle nous donne. Présidents et généraux ne comprennent pas forcément la physique nucléaire, mais saisissent bien ce qu’ils peuvent faire avec des bombes nucléaires.

En 1620, Francis Bacon publia un manifeste scientifique intitulé Novum Organum (Nouvel outil), où il soutenait que « savoir, c’est pouvoir ». Le véritable test de la « connaissance » n’est pas de savoir si elle est vraie, mais quel pouvoir elle nous donne. Les hommes de science supposent habituellement qu’aucune théorie n’est à 100 % correcte. Par conséquent, la vérité est un médiocre test du savoir. Le véritable test, c’est l’utilité. Une théorie qui nous permet de faire de nouvelles choses constitue le savoir.

Au fil des siècles, la science nous a offert quantité de nouveaux outils. Les uns sont mentaux, comme les outils employés pour prédire les taux de mortalité et de croissance économique. Plus importants encore sont les outils technologiques. Le lien forgé entre la science et la technologie est si fort que l’on a aujourd’hui tendance à confondre les deux. Nous avons tendance à penser qu’il est impossible d’élaborer de nouvelles technologies sans recherche scientifique. Et à quoi bon chercher si cela ne débouche pas sur de nouvelles technologies ?

En vérité, la relation entre science et technologie est un phénomène très récent. Avant 1500, science et technique étaient des domaines totalement séparés. Quand Bacon relia les deux au début du xviie siècle, c’était une idée révolutionnaire. Aux xviie et xviiie siècles, ce lien se resserra, mais le nœud ne se noua vraiment qu’au xixe siècle. Encore en 1800, la plupart des souverains qui voulaient une armée forte et la plupart des magnats de l’industrie qui voulaient réussir en affaires ne se souciaient pas de financer la recherche en physique, en biologie et en économie.

Non qu’il n’y ait jamais eu d’exception à la règle. Un bon historien trouve des précédents à tout. Mais un meilleur historien sait quand ces précédents ne sont que des curiosités qui brouillent l’essentiel. D’une manière générale, la plupart des souverains et hommes d’affaires prémodernes ne finançaient pas la recherche sur la nature de l’univers pour élaborer de nouvelles techniques, et la plupart des penseurs n’essayaient pas de traduire leurs découvertes en gadgets techniques. Les souverains finançaient les institutions éducatives dont le mandat était de propager le savoir traditionnel afin d’étayer l’ordre en place.

Ici et là apparurent de nouvelles techniques, mais elles étaient généralement l’œuvre d’artisans sans instruction qui procédaient par tâtonnement, non pas de savants engagés dans une recherche scientifique systématique. À longueur d’année, les charrons fabriquaient les mêmes charrettes avec les mêmes matériaux. Ils ne mettaient pas de côté une fraction de leurs profits annuels pour la consacrer à la recherche-développement sur de nouvelles charrettes. Les améliorations occasionnelles tenaient habituellement à l’ingéniosité d’un menuisier local qui n’avait jamais mis les pieds à l’université et ne savait même pas lire.

*

C’était vrai du secteur public aussi bien que du secteur privé. Tandis que les États modernes appellent les hommes de science à fournir des solutions dans presque tous les domaines de la politique nationale – de l’énergie à la santé en passant par l’élimination des déchets –, les anciens royaumes le faisaient rarement. Nulle part le contraste entre alors et aujourd’hui n’est plus prononcé que dans le domaine des armes. Quand, en 1961, le Président sortant Dwight Eisenhower mit en garde contre la montée en puissance du complexe militaro-industriel, il laissa de côté une partie de l’équation. Il aurait dû alerter son pays sur le complexe scientifico-militaro-industriel, parce que, de nos jours, les guerres sont des productions scientifiques. Les forces armées du monde engagent, financent et orientent une bonne partie de la recherche scientifique et du développement technique de l’humanité.

Alors que la Grande Guerre s’enlisait dans une interminable guerre de tranchée, les deux camps appelèrent les hommes de science à trouver le moyen de sortir de l’impasse et de sauver la nation. Les hommes en blanc répondirent à l’appel, et de leurs laboratoires sortit un flot continu de nouvelles armes miracles : avions de combat, gaz toxiques, chars, sous-marins et mitrailleuses toujours plus efficaces, pièces d’artillerie, fusils et bombes.

La science joua un rôle encore plus grand dans la Seconde Guerre mondiale. Fin 1944, l’Allemagne perdait la guerre ; la défaite était imminente. Un an plus tôt, les Italiens, alliés des Allemands, avaient renversé Mussolini et capitulé devant les Alliés. Mais l’Allemagne continua le combat, alors même que les armées britannique, américaine et soviétique se rapprochaient. Si les soldats et civils allemands pensaient que tout n’était pas perdu, c’est qu’ils croyaient que les savants allemands étaient sur le point de renverser le courant avec des armes miracles comme le V-2 et les avions à réaction. Alors que les Allemands travaillaient à leurs fusées et avions, le projet Manhattan aux États-Unis aboutit à la mise au point de bombes atomiques. Quand la bombe fut prête, début août 1945, l’Allemagne avait déjà capitulé, mais le Japon persistait à se battre. Les forces américaines étaient sur le point d’envahir ses îles. Les Japonais juraient de résister à l’invasion et de combattre jusqu’à la mort, et on avait toutes les raisons de penser que ce n’était pas une menace en l’air. Les généraux américains expliquèrent au Président Harry S. Truman qu’un débarquement coûterait la vie à un million de soldats américains et ferait durer la guerre jusqu’en 1946. Truman décida d’employer la nouvelle bombe. Deux semaines et deux bombes atomiques plus tard, le Japon acceptait une reddition sans condition. La guerre était terminée.

Mais la science n’est pas simplement une affaire d’armes offensives : elle joue aussi un grand rôle dans la défense. Beaucoup d’Américains croient aujourd’hui que la solution au terrorisme est d’ordre technique plutôt que politique. Il suffit de donner quelques millions de plus à l’industrie des nanotechnologies, pensent-ils, et les États-Unis pourraient envoyer des mouches-espions bioniques dans les grottes afghanes, les redoutes yéménites et les camps nord-africains. Dès lors, les héritiers d’Oussama ben Laden ne pourront pas se faire un café sans qu’une mouche-espion ne transmette cette information capitale au Quartier général de Langley. Allouez des millions à la recherche sur le cerveau, et chaque aéroport pourrait être équipé de scanners d’imagerie à résonance magnétique fonctionnelle (FMRI) ultrasophistiqués qui permettraient de repérer aussitôt les pensées de haine ou de colère dans le cerveau des passagers. Cela marchera-t-il vraiment ? Qui sait ? Est-il sage de mettre au point des mouches bioniques et des scanners qui lisent dans les pensées ? Pas nécessairement. Quoi qu’il en soit, à l’instant où vous lisez ces lignes, le ministère américain de la Défense consacre des millions de dollars aux laboratoires de recherche sur les nanotechnologies et le cerveau, à charge pour eux d’explorer ces idées ou d’autres.

Cette obsession de la technologie militaire – des chars aux mouches-espions en passant par les bombes atomiques – est un phénomène étonnamment récent. Jusqu’au xixe siècle, l’immense majorité des révolutions militaires a été le produit de changements organisationnels plutôt que techniques. Lorsque des civilisations étrangères se rencontraient pour la première fois, les écarts techniques jouaient parfois un rôle important. Dans certains cas, quelques-uns pensèrent même à créer ou creuser délibérément ces écarts. La plupart des empires ne doivent pas leur essor à la sorcellerie technologique, et leurs souverains ne se préoccupaient guère de progrès technique. Les Arabes n’ont pas triomphé de l’Empire sassanide par la supériorité de leurs arcs ou de leurs épées ; les Seldjoukides n’avaient aucun avantage technique sur les Byzantins, et les Mongols n’ont pas conquis la Chine avec le concours d’une nouvelle arme ingénieuse. En fait, dans tous ces cas, les vaincus jouissaient même d’une technologie civile et militaire supérieure.

L’armée romaine en est un exemple particulièrement bon. Elle était la meilleure armée de son temps, mais, d’un point de vue technique, elle n’était pas supérieure à Carthage, à la Macédoine ou à l’Empire séleucide. Son avantage reposait sur une organisation efficace, une discipline de fer et d’immenses réserves d’hommes. L’armée romaine ne se dota jamais d’un service de recherche-développement et conserva plus ou moins les mêmes armes des siècles durant. Si les légions de Scipion Émilien – le général qui rasa Carthage et vainquit les Numanciens au iie siècle avant l’ère commune – avaient soudain surgi cinq siècles plus tard à l’époque de Constantin, elles auraient eu de bonnes chances de le battre. Imaginez maintenant ce qu’il adviendrait d’un général d’il y a quelques siècles – mettons Napoléon – s’il conduisait ses troupes contre une brigade blindée moderne. Napoléon était un brillant tacticien, et ses hommes étaient des professionnels hors pair, mais leurs talents leur seraient inutiles face à l’arsenal moderne.

En Chine ancienne, comme à Rome, la plupart des généraux et des philosophes ne pensaient pas qu’il était de leur devoir de mettre au point des armes nouvelles. L’invention militaire la plus importante de toute l’histoire de la Chine est la poudre à canon. Pour autant qu’on le sache, cependant, il s’agit d’une invention accidentelle que l’on doit à des alchimistes taoïstes en quête de l’élixir de vie. La carrière ultérieure de la poudre à canon est encore plus parlante. On aurait pu penser que les alchimistes taoïstes allaient faire de la Chine le maître du monde. En fait, les Chinois se servirent essentiellement du nouveau mélange pour en faire des pétards. Alors même que l’empire Song s’effondrait face à l’invasion mongole, aucun empereur ne lança un projet Manhattan médiéval pour sauver l’empire en inventant une arme fatale. C’est seulement au xve siècle – autour de six cents ans après l’invention de la poudre à canon – que les canons devinrent un facteur décisif sur les champs de bataille afro-asiatiques. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que le potentiel mortel de cette substance soit exploité à des fins militaires ? Parce qu’elle est apparue à une époque où ni les rois, ni les savants, ni les marchands ne pensaient qu’une nouvelle technique militaire pût les sauver ou les enrichir.

La situation commença à changer aux xve et xvie siècles, mais il fallut attendre encore deux cents ans avant que la plupart des souverains montrent quelque intérêt pour financer la recherche-développement d’armes nouvelles. La logistique et la stratégie continuèrent à avoir bien plus d’impact que la technique sur l’issue des guerres. La machine militaire napoléonienne qui écrasa les armées des puissances européennes à Austerlitz (1805) était plus ou moins équipée des mêmes armes que l’armée de Louis XVI. Tout brillant artilleur qu’il était, Napoléon s’intéressa peu aux armes nouvelles, alors même que savants et inventeurs tentèrent de le persuader de financer la mise au point de machines volantes, de sous-marins et de fusées.

La science, l’industrie et la technologie militaire ne s’entremêlèrent qu’avec l’avènement du système capitaliste et la Révolution industrielle. Sitôt cette relation établie, cependant, elle transforma rapidement le monde.

L’idéal du progrès

Jusqu’à la Révolution scientifique, la plupart des cultures humaines ne croyaient pas au progrès. Pour elles, l’âge d’or appartenait au passé. Le monde stagnait, voire se dégradait. Le strict respect de la sagesse séculaire pourrait peut-être ramener au bon vieux temps, et l’ingéniosité des hommes pouvait bien améliorer telle ou telle facette de la vie quotidienne. Mais il semblait impossible que le savoir-faire humain pût triompher des problèmes fondamentaux du monde. Si même Mahomet, Jésus, Bouddha et Confucius – qui savaient tout ce qu’il y a à savoir – n’avaient pu abolir la famine, la maladie, la misère et la guerre, comment pouvait-on espérer y parvenir ?

Beaucoup de religions imaginaient qu’un jour viendrait un messie qui mettrait fin à la guerre, aux famines et même à la mort. Mais l’idée que l’humanité pourrait le faire en acquérant de nouvelles connaissances et en inventant de nouveaux outils était pire que ridicule : elle relevait de l’hubris. L’histoire de la tour de Babel, celles d’Icare ou du Golem, et d’innombrables autres mythes apprenaient aux gens que tout effort pour dépasser les limites de l’homme conduirait immanquablement à la déception et à la catastrophe.

Quand la culture moderne reconnut qu’il était beaucoup de choses importantes qu’elle ne savait pas encore, et quand cet aveu d’ignorance fut associé à l’idée que les découvertes scientifiques pouvaient nous donner de nouveaux pouvoirs, les gens se mirent à soupçonner que, somme toute, un véritable progrès était peut-être bien possible. La science commençant à résoudre les problèmes insolubles l’un après l’autre, beaucoup acquirent la conviction qu’aucun problème ne résisterait à l’humanité du fait de l’acquisition de nouvelles connaissances et de leur application. La misère, la maladie, la guerre, la famine, la vieillesse et la mort elle-même n’étaient pas le destin inévitable de l’humanité : elles étaient simplement le fruit de notre ignorance.

La foudre en est un exemple célèbre. Dans beaucoup de cultures, on croyait que la foudre était le marteau dont se servait un dieu en colère pour châtier les pécheurs. Au cœur du xviiie siècle, dans l’une des expériences les plus célèbres de l’histoire des sciences, Benjamin Franklin profita d’un orage pour faire voler un cerf-volant et tester son hypothèse que la foudre n’est qu’un courant électrique. Ses observations empiriques, associées à sa connaissance des qualités de l’énergie électrique, lui permirent d’inventer le paratonnerre et de désarmer les dieux.

La misère est un autre cas d’école. Pour de nombreuses cultures, elle est un aspect inévitable de ce monde imparfait. Selon le Nouveau Testament, peu avant la Crucifixion, une femme oignit Jésus d’une huile précieuse qui valait 300 deniers. Ses disciples tancèrent la femme, lui reprochant de dilapider une somme pareille au lieu de la donner aux pauvres, mais Jésus la défendit : « Des pauvres, en effet, vous en avez tous les jours avec vous, et quand vous voulez vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m’avez pas pour toujours » (Marc 14,7). Aujourd’hui, de moins en moins de gens, y compris parmi les chrétiens, donnent raison à Jésus sur ce point. La pauvreté est de plus en plus perçue comme un problème technique sur lequel il est possible d’intervenir. Il est devenu banal de croire qu’une politique fondée sur les toutes dernières découvertes en astronomie, en économie, en médecine et en sociologie peut venir à bout de la pauvreté.

De fait, de nombreuses parties du monde sont déjà libérées des pires fléaux de la privation. Tout au long de l’histoire, les sociétés ont souffert de deux formes de pauvreté : la pauvreté sociale, qui frustre certains des possibilités ouvertes aux autres ; et la pauvreté biologique, qui met en danger la vie même des individus faute de nourriture et de toit. Peut-être ne pourra-t-on jamais éradiquer la pauvreté sociale, mais dans bien des pays à travers le monde la pauvreté biologique appartient au passé.

Récemment encore, la plupart des gens restaient tout près de la ligne de pauvreté biologique sous laquelle une personne manque des calories nécessaires pour vivre longtemps. De petites erreurs de calcul ou infortunes suffisaient à faire basculer les gens de l’autre côté, dans la gueule ouverte de la faim. Catastrophe naturelle ou calamités d’origine humaine précipitaient souvent des populations entières dans l’abîme et faisaient des millions de morts. De nos jours, la plupart des habitants ont un filet de sécurité tendu au-dessous d’eux. Les individus sont protégés des infortunes par leurs assurances, la Sécurité sociale et pléthore d’ONG locales et internationales. Quand la calamité frappe une région entière, les secours internationaux réussissent habituellement à empêcher le pire. Les gens souffrent encore de nombreuses dégradations, humiliations et maladies liées à la misère, mais dans la plupart des pays on ne meurt plus de faim. De nos jours, dans beaucoup de sociétés, on risque davantage de mourir d’obésité que de faim.

Le projet Gilgamesh

De tous les problèmes apparemment insolubles de l’humanité, il en est un qui est resté le plus contrariant, intéressant et important : le problème de la mort. Avant la fin des Temps modernes, la plupart des religions et des idéologies tenaient pour une évidence que la mort était notre inéluctable destin. De plus, la plupart des religions en firent la principale source de sens dans la vie. Essayons donc d’imaginer l’islam, le christianisme ou la religion de l’Égypte ancienne sans la mort. Toutes ces religions ont enseigné aux fidèles qu’ils devaient s’accommoder de la mort et placer leurs espoirs dans l’au-delà plutôt que de chercher à vaincre la mort pour vivre éternellement ici sur terre. Les meilleurs esprits s’employaient à donner un sens à la mort, non pas à essayer d’en triompher.

Tel est le thème du mythe le plus ancien qui nous soit parvenu : le mythe de Gilgamesh, de l’antique Sumer, dont le héros est l’homme le plus fort et le plus capable du monde : le roi Gilgamesh d’Uruk, qui pouvait vaincre tout le monde au combat. Un jour meurt son meilleur ami, Enkidu. Gilgamesh resta assis à côté de son corps et l’observa plusieurs jours durant, jusqu’à ce qu’il vît un ver sortir de la narine de son ami. Saisi d’horreur, Gilgamesh résolut de ne jamais mourir. Il trouverait bien le moyen de vaincre la mort. Gilgamesh entreprit alors un voyage au bout de l’univers, tuant des lions, bataillant contre des hommes-scorpions et trouvant le chemin des enfers. Là, il brisa les mystérieuses « choses de pierre » d’Urshanabi, le nocher du fleuve des morts, et trouva Utnapishtim, le dernier survivant du Déluge originel. Mais Gilgamesh échoua dans sa quête et s’en retourna les mains vides, toujours aussi mortel, mais avec un surcroît de sagesse. Quand les dieux créèrent l’homme, avait-il appris, ils avaient fait de la mort la destinée inévitable de l’homme, et l’homme doit apprendre à vivre avec elle.

Les adeptes du progrès ne partagent pas ce défaitisme. Pour les hommes de science, la mort n’est pas une destinée inévitable, mais simplement un problème technique. Si les gens meurent, ce n’est pas que les dieux l’aient décrété, mais en raison de divers échecs techniques : crise cardiaque, cancer, infection. Et chaque problème technique a une solution technique. Si le cœur flanche, on peut le stimuler par un pacemaker ou en greffer un autre. Si un cancer se déchaîne, on peut le tuer par des médicaments ou des rayons. Les bactéries prolifèrent ? Les antibiotiques les soumettront. Certes, pour l’heure, nous ne pouvons résoudre tous les problèmes techniques, mais nous y travaillons. Nos meilleurs esprits ne perdent pas leur vie à essayer de donner un sens à la mort. Ils s’occupent plutôt à étudier les systèmes physiologiques, hormonaux et génétiques responsables de la maladie et du vieillissement. Ils mettent au point de nouveaux médicaments, des traitements révolutionnaires et des organes artificiels qui allongeront nos vies et pourraient un jour vaincre la Grande Faucheuse.

Récemment encore, on n’aurait jamais entendu des hommes de science, ou quiconque, tenir un langage aussi péremptoire. « Vaincre la mort ? Sottise ! Nous essayons simplement de soigner le cancer, la tuberculose et la maladie d’Alzheimer », protestaient-ils. Les gens évitaient la question de la mort parce que l’objectif semblait trop insaisissable. Pourquoi susciter des espérances déraisonnables ? Mais nous en sommes à un stade où nous pouvons parler sans détours. Le grand projet de la Révolution scientifique est d’apporter à l’humanité la vie éternelle.

Même si tuer la mort paraît être un objectif lointain, nous avons déjà réalisé des choses qui étaient inconcevables voici quelques siècles. En 1199, le roi Richard Cœur de Lion fut touché par une flèche à l’épaule gauche. Aujourd’hui, nous parlerions d’une blessure mineure. En 1199, cependant, en l’absence d’antibiotiques et de méthodes de stérilisation efficaces, cette blessure s’infecta et ce fut la gangrène. Au xiie siècle, la seule façon d’arrêter la gangrène était d’amputer le membre infecté. Pour une épaule, ce n’était pas possible. La gangrène progressa, sans que personne ne pût rien faire pour aider le roi. Il mourut quinze jours plus tard dans de grandes souffrances.

Encore au xixe siècle, les meilleurs médecins ne savaient pas empêcher l’infection ni arrêter la putréfaction des tissus. Dans les hôpitaux de campagne, par peur de la gangrène, les chirurgiens amputaient couramment les mains et les jambes des soldats même légèrement blessés. Ces amputations, comme toutes les autres interventions médicales (telle l’extraction des dents), se faisaient sans anesthésiques. Les premiers d’entre eux – l’éther, le chloroforme et la morphine – ne devaient être d’usage courant dans la médecine occidentale qu’au milieu du xixe siècle. Avant l’usage du chloroforme, il fallait quatre soldats pour maintenir un camarade blessé tandis que le médecin coupait le membre blessé. Le lendemain de la bataille de Waterloo (1815), on pouvait voir des monceaux de mains et de jambes coupés au voisinage des hôpitaux de campagne. En ce temps-là, les charpentiers et bouchers enrôlés dans l’armée servaient souvent dans le corps médical parce que la chirurgie exigeait à peine plus que de savoir manier le couteau et la scie.

Deux siècles après Waterloo, la situation est méconnaissable. Comprimés, injections et opérations sophistiquées nous sauvent d’une flopée de maladies et de blessures qui valaient jadis une inexorable condamnation à mort. Tout cela nous protège également d’innombrables maux quotidiens, que les prémodernes acceptaient simplement comme un aspect de la vie. L’espérance de vie moyenne a bondi de 25-40 ans à 67 ans environ dans le monde, et autour de 80 ans dans le monde développé[8]. C’est dans le domaine de la mortalité infantile que la mort a essuyé ses plus graves revers. Jusqu’au xxe siècle, dans les sociétés agricoles, entre un quart et un tiers des enfants n’atteignaient jamais l’âge adulte. La plupart succombaient à des maladies infantiles comme la diphtérie, la rougeole et la variole. Dans l’Angleterre du xviie siècle, 250 nouveau-nés sur 1 000 mouraient dans la première année, et un tiers des enfants mouraient avant d’avoir 15 ans[9]. De nos jours 5 ‰ des enfants anglais meurent la première année et 7 ‰ avant 15 ans[10].

On saisira mieux l’impact de ces chiffres en laissant de côté les statistiques pour raconter quelques histoires. Un bon exemple est la famille du roi d’Angleterre Édouard Ier (1237-1307) et de sa femme, la reine Eleanor (1241-1290). Leurs enfants bénéficiaient des meilleures conditions et de la meilleure éducation qu’on pût espérer dans l’Europe médiévale. Ils habitaient des palais, mangeaient autant qu’il leur plaisait, avaient pléthore de vêtements chauds, de cheminées bien alimentées, l’eau la plus pure qu’on pût trouver, sans oublier une armée de serviteurs et les meilleurs médecins. Les sources indiquent que la reine Eleanor eut seize enfants entre 1255 et 1284 :

1. Fille anonyme née en 1255, morte à la naissance.

2. Catherine, morte à 1 ou 3 ans.

3. Joan, morte à 6 mois.

4. John, mort à 5 ans.

5. Henry, mort à 6 ans.

6. Eleanor, morte à 29 ans.

7. Fille anonyme morte à 5 mois.

8. Joan, morte à 35 ans.

9. Alphonso, mort à 10 ans.

10. Margaret, morte à 58 ans.

11. Berengeria, morte à 2 ans.

12. Fille anonyme morte peu après la naissance.

13. Mary, morte à 53 ans.

14. Fils anonyme mort peu après la naissance.

15. Elizabeth, morte à 34 ans.

16. Édouard.

Le plus jeune, Édouard, fut le premier des garçons à survivre aux dangereuses années de l’enfance. À la mort de son père, il monta sur le trône sous le nom d’Édouard II. Autrement dit, Eleanor dut s’y reprendre à seize fois pour accomplir la mission la plus fondamentale de l’épouse d’un roi : donner à son mari un héritier mâle. La mère d’Édouard II devait être une femme d’une patience et d’une force d’âme exceptionnelles. Ce qui n’est pas le cas de la femme qu’Édouard choisit pour épouse, Isabelle de France : il avait 43 ans quand elle le fit assassiner[11].

Pour autant que nous le sachions, Eleanor et Édouard Ier étaient un couple sain, qui ne transmit aucune maladie héréditaire à ses enfants. Dix sur seize – 62 % – n’en moururent pas moins dans l’enfance. Six seulement franchirent le cap des 11 ans, et trois – 18 % – vécurent au-delà de 40 ans. Outre ces naissances, on ne compte pas les grossesses d’Eleanor qui finirent en fausses couches. En moyenne, Édouard et Eleanor perdirent un enfant tous les trois ans : dix enfants l’un après l’autre. Pareille perte est presque inconcevable aujourd’hui pour des parents.

*

Combien de temps prendra le projet Gilgamesh – la quête de l’immortalité ? cent ans ? cinq cents ? mille ? Quand on songe au peu que nous savions sur le corps humain en 1900, et à la masse de connaissances accumulées en un siècle, on est fondé à être optimiste. Des spécialistes de génie génétique ont dernièrement réussi à multiplier par six l’espérance de vie moyenne du ver Caenorhabditis elegans[12]. Pourquoi ne pas en faire autant pour Homo sapiens ? Des spécialistes en nanotechnologie travaillent à un système immunitaire bionique composé de millions de nano-robots, qui habiteraient nos corps, ouvriraient les vaisseaux sanguins obstrués, combattraient virus et bactéries, élimineraient les cellules cancéreuses et inverseraient même le processus de vieillissement[13]. Quelques chercheurs sérieux suggèrent qu’en 2050 certains hommes deviendront a-mortels (non pas immortels, parce qu’ils pourraient toujours mourir d’une maladie ou d’une blessure, mais a-mortels : en l’absence de traumatisme fatal, leur vie pourrait être prolongée à l’infini).

Que le projet Gilgamesh réussisse ou non, dans une perspective historique il est fascinant de voir que la plupart des religions et idéologies modernes ont déjà exclu la mort de l’équation. Jusqu’au xviiie siècle, la plupart des religions mettaient la mort et ses suites au centre de la question du sens de la vie. À compter du siècle des Lumières, les religions et idéologies comme le libéralisme, le socialisme et le féminisme se désintéressèrent totalement de la vie après la mort. Qu’advient-il d’un communiste après sa mort ? d’un capitaliste ? et d’une féministe ? Il est absurde de chercher la réponse dans les écrits de Marx, d’Adam Smith ou de Simone de Beauvoir. Le nationalisme est la seule idéologie moderne qui accorde encore à la mort un rôle central. Dans ses moments plus poétiques et désespérés, il promet à quiconque meurt pour la nation qu’il vivra à jamais dans sa mémoire collective. Mais cette promesse est si nébuleuse que même la plupart des nationalistes ne savent trop qu’en faire.

Le papa-gâteau de la science

Nous vivons dans une ère technique. Beaucoup de gens sont convaincus que la science et la technologie détiennent les réponses à toutes nos questions. Laissons donc les scientifiques et les techniciens travailler, et ils créeront le paradis sur terre.

Or, la science n’est pas une entreprise qui se situe sur quelque plan moral ou spirituel supérieur, au-dessus du reste de l’activité humaine. Comme toutes les autres parties de notre culture, elle est façonnée par des intérêts économiques, politiques et religieux.

La science est une affaire très coûteuse. Un biologiste qui cherche à comprendre le système immunitaire humain a besoin de laboratoires, d’éprouvettes, de produits chimiques et de microscopes électroniques, sans parler d’assistants de laboratoire, d’électriciens, de plombiers et de femmes de ménage ! Un économiste qui cherche à modéliser le marché du crédit doit acheter des ordinateurs, créer des banques de données géantes et élaborer des programmes compliqués de traitement des données. Un archéologue qui cherche à comprendre le comportement des chasseurs-cueilleurs archaïques doit se rendre en terres lointaines, fouiller de vieilles ruines, mais aussi dater des os fossilisés et des artefacts. Tout cela coûte de l’argent.

Au cours des cinq cents dernières années, la science moderne a réalisé des prodiges, en grande partie grâce à l’empressement des pouvoirs publics, des entreprises, des fondations et des donateurs privés, afin de canaliser des milliards de dollars au profit de la recherche scientifique. Ces milliards ont fait beaucoup plus pour explorer l’univers, cartographier la planète et inventorier le règne animal que Galilée, Christophe Colomb et Charles Darwin réunis. Si ces génies n’étaient pas nés, probablement d’autres auraient-ils eu les mêmes intuitions. Mais, sans les finances adéquates, jamais le brio intellectuel n’aurait suffi. Sans Darwin, par exemple, nous attribuerions aujourd’hui la théorie de l’évolution à Alfred Russel Wallace, qui indépendamment de Darwin arriva quelques années plus tard à l’idée d’évolution par la sélection naturelle. En revanche, si les puissances européennes n’avaient pas financé la recherche géographique, zoologique et botanique autour du monde, ni Darwin ni Wallace n’auraient eu les données empiriques nécessaires pour élaborer la théorie de l’évolution. Probablement n’auraient-ils même pas essayé.

Pourquoi ces milliards affluant des coffres de l’État et des entreprises vers les labos et les universités ? Dans les cercles universitaires, beaucoup sont naïfs au point de croire à la science pure. Ils croient l’État et les entreprises assez altruistes pour leur donner de quoi poursuivre leurs projets de recherche au gré de leur fantaisie. Or, la réalité du financement de la science est bien différente.

La plupart des études scientifiques sont financées parce que quelqu’un estime qu’elles peuvent aider à atteindre quelque but politique, économique ou religieux. Au xvie siècle, par exemple, rois et banquiers canalisaient d’énormes ressources pour financer les expéditions géographiques à travers le monde, mais n’avaient pas un sou pour étudier la psychologie de l’enfant. Les rois et les banquiers conjecturaient en effet que le progrès des connaissances géographiques permettrait de conquérir de nouvelles terres et de créer des empires commerciaux, alors qu’ils ne voyaient pas de quelle utilité pouvait leur être une meilleure compréhension de la psychologie de l’enfant.

Dans les années 1940, les gouvernements de l’Amérique et de l’Union soviétique consacrèrent d’énormes ressources à l’étude de la physique nucléaire plutôt qu’à l’archéologie sous-marine. Ils avaient dans l’idée qu’étudier la physique nucléaire leur permettrait de mettre au point des armes nucléaires alors que l’archéologie sous-marine n’était pas d’une grande aide pour gagner une guerre. Les chercheurs eux-mêmes n’ont pas toujours conscience des intérêts politiques, économiques et religieux qui régissent la circulation de l’argent ; en fait, beaucoup n’obéissent qu’à leur curiosité intellectuelle. Mais il est rare que les savants dictent l’ordre du jour scientifique.

Même si nous voulions financer une science pure hors de portée des intérêts politiques, économiques ou religieux, ce serait probablement impossible. Après tout, nos ressources sont limitées. Demandez à un membre du Congrès d’allouer un million de dollars supplémentaire à la National Science Foundation pour la recherche fondamentale : on conçoit qu’il demande si cet argent ne serait pas mieux employé pour financer la formation des enseignants ou donner un coup de pouce à une entreprise de sa région en difficulté. Pour canaliser des ressources limitées, il nous faut répondre à des questions du style : « Quel est le plus important ? » et « Qu’est-ce qui est bien ? ». Et ce ne sont pas des questions scientifiques. La science peut expliquer ce qui existe dans le monde, comment les choses fonctionnent ou ce qui pourrait être à l’avenir. Par définition, elle ne prétend aucunement savoir ce qui doit être dans le futur. Seules les religions et les idéologies cherchent à répondre à ces questions.

Arrêtons-nous sur la difficulté suivante : deux biologistes du même département, possédant les mêmes talents professionnels, ont tous deux sollicité un crédit d’un million de dollars pour financer leurs recherches en cours. Le professeur Cornegidouille veut étudier une maladie qui infecte le pis des vaches et entraîne une baisse de 10 % de leur production de lait. Sa collègue, Chou, voudrait savoir si les vaches souffrent mentalement d’être séparées de leurs veaux. À supposer que les fonds soient limités et qu’il soit impossible de financer les deux projets de recherche, qui devrait-on financer ?

Il n’est pas de réponse scientifique à cette question, juste des réponses politiques, économiques et religieuses. Dans le monde actuel, il est clair que Cornegidouille a de meilleures chances d’obtenir gain de cause. Non que les maladies du pis soient plus intéressantes que la mentalité bovine, mais parce que l’industrie laitière, qui a tout à gagner à cette recherche, a plus de poids politique et économique que le lobby du droit des animaux.

Peut-être dans une société hindoue stricte, où les vaches sont sacrées, ou dans une société attachée aux droits des animaux, le professeur Chou aurait-elle mieux réussi. Mais tant qu’elle vit dans une société qui place le potentiel commercial du lait et la santé de ses citoyens au-dessus de la sensibilité des vaches, elle ferait mieux d’orienter son projet de recherche en tenant compte de ces paramètres. Par exemple, elle pourrait écrire que la « dépression est préjudiciable à la production de lait. Si nous comprenions l’univers mental des vaches laitières, nous pourrions créer des médicaments psychiatriques qui amélioreraient leur humeur, augmentant ainsi la production de lait jusqu’à 10 %. J’estime qu’il existe un marché annuel mondial de 250 millions de dollars pour les médicaments relevant de la psychiatrie bovine ».

La science est bien incapable de fixer ses priorités, elle est aussi incapable de décider que faire de ses découvertes. D’un point de vue purement scientifique, par exemple, nous ne savons trop que faire de notre meilleure compréhension de la génétique. Faut-il exploiter ce savoir pour guérir le cancer, créer une race de surhommes génétiquement manipulés ou pourvoir les vaches laitières d’un pis surdimensionné ? Il est évident qu’un gouvernement libéral, un gouvernement communiste, un gouvernement nazi et une entreprise capitaliste emploieraient la même découverte scientifique à des fins entièrement différentes, et l’on n’a aucune raison scientifique de préférer un usage aux autres.

Bref, la recherche scientifique ne saurait prospérer qu’en alliance avec une idéologie ou une religion. L’idéologie justifie les coûts de la recherche. En contrepartie, elle influe sur l’ordre du jour des chercheurs et détermine l’usage fait des découvertes. Pour comprendre comment l’humanité est arrivée à Alamogordo et sur la Lune – plutôt qu’à diverses autres destinations –, il ne suffit pas de passer en revue les réalisations des physiciens, des biologistes et des sociologues. Il nous faut tenir compte des forces idéologiques, politiques et économiques qui ont façonné la physique, la biologie et la sociologie, les poussant dans certaines directions au détriment d’autres pistes.

Deux forces en particulier méritent de retenir notre attention : l’impérialisme et le capitalisme. La boucle de rétroaction entre la science, l’empire et le capital, peut-on plaider, a été le principal moteur de l’histoire au cours des cinq cents dernières années. C’est à l’analyse de ses rouages que sont consacrés les chapitres suivants. Nous commencerons par voir comment les turbines jumelles de la science et de l’empire ont été attachées l’une à l’autre, puis comment elles ont été associées à la pompe à finances du capitalisme.

[1]. David Christian, Maps of Time : An Introduction to Big History, Berkeley, University of California Press, 2004, p. 344-345 ; Angus Maddison, The World Economy, vol. 2, Paris, Development Centre of the Organization of Economic Cooperation and Development, 2001, p. 636 ; « Historical Estimates of World Population », U.S. Census Bureau, accès le 10 décembre 2010, http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html.

[2]. Maddison, The World Economy, vol. 1, p. 261.

[3]. « Gross Domestic Product 2009 », The World Bank, Data and Statistics, accès le 10 décembre 2010, http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf.

[4]. Christian, Maps of Time, p. 141.

[5]. Le plus grand cargo contemporain peut transporter autour de 100 000 tonnes. En 1470, l’ensemble des flottes du monde ne pouvait pas transporter plus de 320 000 tonnes. En 1570, le tonnage total atteignait 730 000 tonnes ; cf. Maddison, The World Economy, vol. 1, p. 97.

[6]. La plus grande banque du monde, la Royal Bank of Scotland, déclarait en 2007 des dépôts d’une valeur de 1,3 trillion de dollars, soit cinq fois la production annuelle mondiale en 1500. Voir « Annual Report and Accounts 2008 », The Royal Bank of Scotland, 35, accès le 10 décembre 2010, http://files.shareholder.com/downloads/RBS/626570033x0x278481/eb7a003a-5c9b-41ef-bad3-81fb98a6c823/RBS_GRA_2008_09_03_09.pdf.

[7]. Ferguson, Ascent of Money, p. 185-198.

[8]. Maddison, The World Economy, vol. 1, p. 31 ; Wrigley, English Population History, p. 295 ; Christian, Maps of Time, p. 450, 452 ; « World Health Statistic Report 2009 », p. 35-45, World Health Organization, accès le 10 décembre 2010, http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Full.pdf.

[9]. Wrigley, English Population History, p. 296.

[10]. « England, Interim Life Tables, 1980-82 to 2007-09 », Office for National Statistics, accès le 22 mars 2012 : http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-61850.

[11]. Michael Prestwich, Edward I, Berkeley, University of California Press, 1988, p. 125-126.

[12]. Jennie B. Dorman et al., « The age-1 and daf-2 Genes Function in a Common Pathway to Control the Lifespan of Caenorhabditis elegans », Genetics, 141:4, 1995, p. 1399-1406 ; Koen Houthoofd et al., « Life Extension via Dietary Restriction is Independent of the Ins/IGF-1 Signaling Pathway in Caenorhabditis elegans », Experimental Gerontology, 38:9, 2003, p. 947-954.

[13]. Shawn M. Douglas, Ido Bachelet et George M. Church, « A Logic-Gated Nanorobot for Targeted Transport of Molecular Payloads », Science, 335/6070, 2012, p. 831-834 ; Dan Peer et al., « Nanocarriers As An Emerging Platform for Cancer Therapy », Nature Nanotechnology, 2, 2007, p. 751-760 ; Dan Peer et al., « Systemic Leukocyte-Directed siRNA Delivery Revealing Cyclin D1 as an Anti-Inflammatory Target », Science, 319/5863, 2008, p. 627-630.