9.

La flèche de l’histoire

Après la Révolution agricole, les sociétés humaines sont devenues toujours plus grandes et plus complexes, tandis que les constructions imaginaires soutenant l’ordre social devinrent aussi plus élaborées. Mythes et fictions habituèrent les gens, quasiment dès la naissance, à penser de certaines façons, à se conformer à certaines normes, à vouloir certaines choses et à observer certaines règles. Ce faisant, ils créèrent des instincts artificiels qui permirent à des millions d’inconnus de coopérer efficacement. C’est ce réseau d’instincts artificiels qu’on appelle « culture ».

Dans la première moitié du xxe siècle, les savants enseignaient que chaque culture était complète et harmonieuse, possédant une essence immuable qui la définissait éternellement. Chaque groupe humain avait sa vision du monde et son système de dispositifs sociaux, légaux et politiques qui fonctionnaient aussi régulièrement que les planètes tournent autour du soleil. De ce point de vue, les cultures livrées à elles-mêmes ne changeaient pas. Elles continuaient simplement au même rythme et dans la même direction. Seule une force venant de l’extérieur pouvait les changer. Anthropologues, historiens et politiciens parlaient ainsi de « culture samoane » ou de « culture tasmanienne », comme si les mêmes croyances, normes et valeurs avaient toujours caractérisé les Samoans et les Tasmaniens depuis des temps immémoriaux.

De nos jours, la plupart des spécialistes des cultures en sont arrivés à la conclusion opposée. Toute culture a ses croyances, normes et valeurs typiques, mais elles sont en perpétuelle évolution. La culture peut se transformer en réponses aux changements du milieu ou à travers ses interactions avec les cultures voisines. Mais les cultures connaissent aussi des transitions liées à leur propre dynamique interne. Même une culture totalement isolée dans un environnement écologiquement stable ne saurait se soustraire au changement. Contrairement aux lois de la physique, qui n’admettent pas la moindre inconséquence, tout ordre humain est truffé de contradictions internes. Les cultures ne cessent d’essayer de concilier ces contradictions, et ce processus nourrit le changement.

Dans l’Europe médiévale, par exemple, la noblesse croyait à la fois au christianisme et à la chevalerie. Le noble typique allait à l’église le matin et écoutait le prêtre célébrer la vie des saints. « Vanité des vanités tout est vanité », disait l’officiant. « Richesses, convoitise et honneurs sont de dangereuses tentations. Hissez-vous au-dessus de ces faiblesses et marchez sur les brisées du Christ. Soyez doux comme Lui, évitez la violence et l’extravagance et, si l’on vous soufflette, tendez l’autre joue. » Revenant chez lui, songeur et pensif, le noble passait ses plus beaux atours de soie et s’en allait ripailler au château de son seigneur. Le vin y coulait à flots, le ménestrel chantait Lancelot et Guenièvre, et les hôtes échangeaient blagues salaces ou récits de guerre sanglante. « Mieux vaut mourir, déclaraient les barons, que vivre dans la honte. Si quelqu’un met votre honneur en cause, seul le sang peut laver l’affront. Et qu’y a-t-il de mieux dans la vie que de voir vos ennemis fuir devant vous, et leurs jolies filles trembler à vos pieds ? »

La contradiction ne fut jamais pleinement résolue. Mais tandis que la noblesse européenne, le clergé et les roturiers se frottaient à cette difficulté, leur culture changeait. Un essai pour en sortir déboucha sur les Croisades. La croisade était en effet pour un chevalier l’occasion de démontrer sa vaillance militaire en même temps que sa dévotion religieuse. La même contradiction engendra des ordres militaires comme les Templiers et les Hospitaliers, qui essayèrent d’agencer plus étroitement encore les idéaux chrétiens et chevaleresques. Elle est aussi largement responsable de l’art médiéval et de la littérature, comme les histoires du roi Arthur et du Saint Graal. Qu’était Camelot sinon un effort pour prouver qu’un bon chevalier peut et doit être un bon chrétien, et que les bons chrétiens font les meilleurs chevaliers ?

Un autre exemple est celui de l’ordre politique moderne. Depuis la Révolution française, les habitants du monde entier en sont venus à voir dans l’égalité et la liberté individuelle des valeurs fondamentales. Mais les deux valeurs se contredisent. L’égalité ne peut être assurée qu’en amputant les libertés de ceux qui sont mieux lotis. Garantir que chacun sera libre d’agir à sa guise nuira immanquablement à l’égalité. Toute l’histoire politique du monde depuis 1789 peut se lire comme un effort pour résoudre cette contradiction.

Quiconque a lu un roman de Charles Dickens sait bien que les régimes libéraux du xixe siècle en Europe donnaient la priorité à la liberté individuelle même si cela signifiait jeter en prison des familles pauvres insolvables et ne laisser guère d’autre choix aux orphelins que de rejoindre des écoles de pickpockets. Qui a lu un roman d’Alexandre Soljenitsyne sait que l’idéal égalitaire communiste engendra des tyrannies brutales essayant de contrôler tous les aspects de la vie quotidienne.

En Amérique, également, la vie politique tourne autour de cette contradiction. Les Démocrates veulent une société plus équitable, même s’il faut pour cela relever les impôts afin de financer des programmes d’aide aux pauvres, aux personnes âgées et aux infirmes. Mais cela empiète sur la liberté des individus de dépenser leur argent à leur guise. Pourquoi l’État m’obligerait-il à souscrire une assurance-santé si je préfère employer mon argent pour envoyer mes gosses au collège ? Les Républicains, en revanche, souhaitent maximiser la liberté individuelle, même si cela signifie que l’écart de revenus entre riches et pauvres va se creuser encore et que beaucoup d’Américains n’auront pas les moyens de se soigner.

De même que la culture médiévale ne parvint jamais à concilier chevalerie et christianisme, de même le monde moderne ne réussit pas à faire cadrer liberté et égalité. Mais ce n’est pas un défaut ni une faute. Ces contradictions sont un aspect indissociable de toute culture humaine. En fait, elles sont ses moteurs et expliquent la créativité et le dynamisme de notre espèce. Tout comme le choc de deux notes de musique jouées ensemble donne son élan à un morceau de musique, la discorde de nos pensées, idées et valeurs nous oblige à penser, à réévaluer et à critiquer. La cohérence est le terrain de jeu des esprits bornés.

Si les tensions, les conflits et les dilemmes insolubles sont le sel de toute culture, un être humain qui appartient à une culture particulière doit avoir des croyances contradictoires et être déchiré par des valeurs incompatibles. C’est là un trait si essentiel de toute culture qu’on lui a même donné un nom : la dissonance cognitive. Souvent, on la présente comme une défaillance de la psychè humaine. En réalité, elle en est un atout vital. Si les gens avaient été incapables d’avoir des croyances et des valeurs contradictoires, il eût été probablement impossible d’instaurer et de perpétuer la moindre culture humaine.

Si un chrétien veut réellement comprendre les musulmans qui fréquentent la mosquée d’à côté, il ne doit pas chercher un ensemble de valeurs immaculé cher à tout musulman. Il doit plutôt rechercher les situations sans issue, dites Catch-22, de la culture musulmane, les points où les règles se contredisent et où les normes se bousculent. C’est au point même où les musulmans vacillent entre deux impératifs que vous les comprendrez le mieux.

Satellite espion

Les cultures humaines sont toujours en mouvement. Ce flux est-il entièrement aléatoire ou suit-il un schéma général ? Autrement dit, l’histoire a-t-elle une direction ?

La réponse est oui. Au fil des millénaires, des cultures petites et simples se fondent progressivement en civilisations plus vastes et plus complexes, si bien que le monde compte un nombre toujours plus réduit de mégacultures, toujours plus grandes et plus complexes. Il s’agit bien entendu d’une généralisation très grossière, qui n’est vraie qu’au niveau « macro ». Au niveau « micro », il semble au contraire que, pour tout groupe de cultures qui se fondent en une mégaculture, il est une mégaculture qui se disloque. L’Empire mongol s’est étendu jusqu’à dominer un immense pan de l’Asie et même des parties de l’Europe, à seule fin de se briser ensuite en fragments. Le christianisme a converti des centaines de millions de gens au moment même où il se scindait en sectes innombrables. Le latin s’est répandu en Europe occidentale et centrale, pour se scinder ensuite en dialectes locaux qui ont fini par devenir des langues nationales. Mais ces fragmentations sont des revirements temporaires dans une inexorable marche à l’unité.

Percevoir le sens de l’histoire est en fait une question de point de vue. Si nous considérons l’histoire à vol d’oiseau, pour examiner le cours des événements en décennies ou en siècles, il est difficile de dire si elle avance vers plus d’unité ou de diversité. Pour comprendre les processus du long terme, cependant, notre œil d’oiseau est trop myope. Mieux vaut plutôt adopter le point de vue d’un satellite espion, considérant les millénaires, plutôt que les siècles. De là, les choses deviennent claires comme de l’eau de roche : l’histoire progresse implacablement vers l’unité. L’éclatement du christianisme et la chute de l’Empire mongol ne sont que des ralentisseurs sur la grand-route de l’histoire.

*

La meilleure façon d’apprécier la direction générale de l’histoire est de compter le nombre d’univers humains séparés qui coexistèrent à un moment donné sur la Terre. De nos jours, nous sommes habitués à penser la planète comme une seule unité mais, le plus clair de l’histoire, la Terre a été en fait une galaxie de mondes humains isolés.

Prenez la Tasmanie, une île de taille moyenne, au sud de l’Australie, qui s’est détachée du continent australien environ 10 000 ans avant notre ère, alors que la fin de l’âge glaciaire faisait monter le niveau des mers. Quelques milliers de chasseurs-cueilleurs restèrent sur l’île, et ne devaient plus avoir de contact avec d’autres êtres humains jusqu’à l’arrivée des Européens, au xixe siècle. Pendant 12 000 ans, personne ne sut que les Tasmaniens étaient là, et ils ne savaient pas non plus qu’ils n’étaient pas seuls au monde. Ils connurent leurs guerres, leurs luttes politiques, leurs oscillations sociales et leurs développements culturels. Pour ce qui est des empereurs de Chine ou des souverains mésopotamiens, la Tasmanie aurait pu aussi bien être sur une des lunes de Jupiter. Les Tasmaniens vivaient dans un monde à part.

Pendant la majeure partie de leur histoire, l’Amérique et l’Europe furent elles aussi des mondes séparés. En l’an 378, l’empereur romain Valens fut vaincu et tué par les Goths à la bataille d’Andrinople. La même année, le roi Chak Tok Ich’aak de Tikal était vaincu et tué par l’armée de Teotihuacán. (Tikal était une Cité-État maya importante, alors que Teotihuacán était la plus grande ville d’Amérique, avec près de 250 000 habitants : du même ordre de grandeur que Rome à la même époque.) Entre la défaite de Rome et l’essor de Teotihuacán, il n’y avait absolument aucun lien. Rome aurait pu tout aussi bien se trouver sur Mars et Teotihuacán sur Vénus.

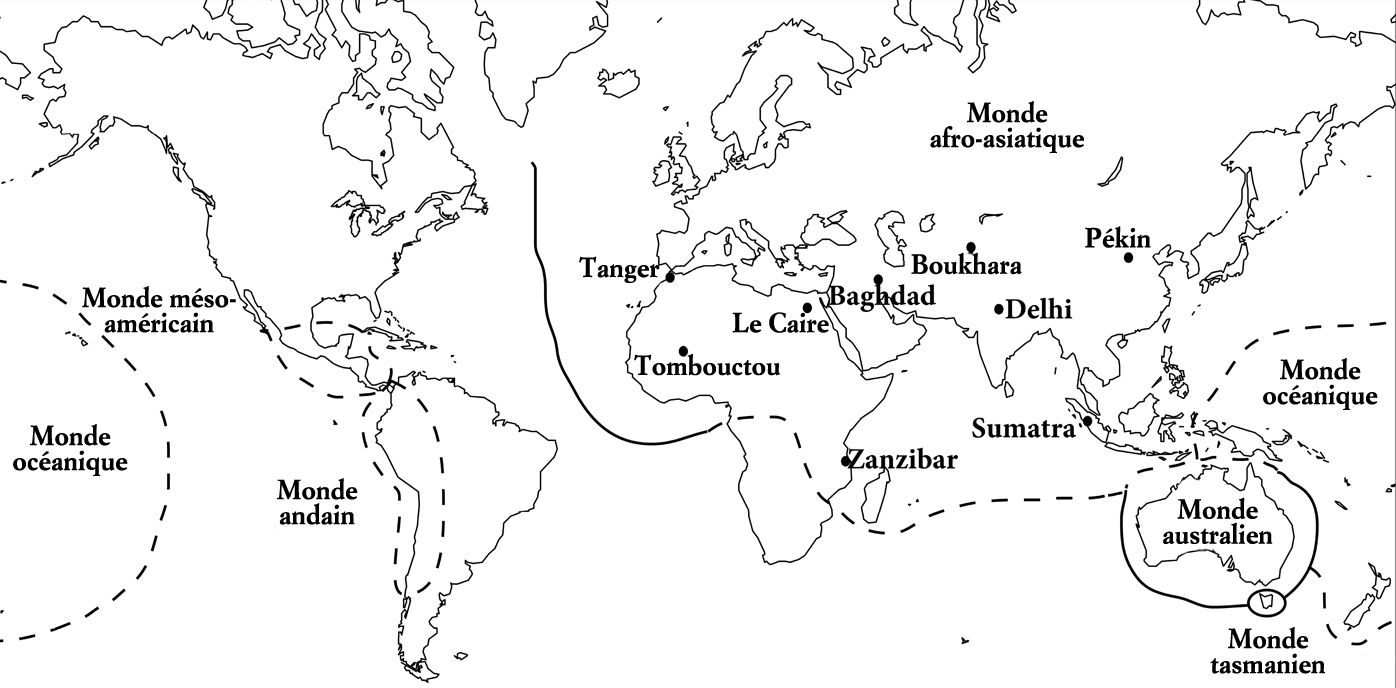

Combien de mondes humains différents ont-ils coexisté sur Terre ? Environ 10 000 ans avant notre ère, notre planète en comptait plusieurs milliers. En – 2000, leur nombre avait fondu et se comptait désormais en centaines, tout au plus en quelques milliers. En 1450 de notre ère, leur nombre avait encore plus fortement diminué. À cette date, juste avant l’âge de l’exploration européenne, la Terre comptait encore un nombre significatif de mondes nains comme la Tasmanie. Mais près de 90 % des hommes vivaient dans un seul mégamonde : le monde afro-asiatique. Les majeures parties de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique (dont des morceaux substantiels de l’Afrique subsaharienne) étaient déjà rattachées par d’importants liens culturels, politiques et économiques.

Pour l’essentiel, les 10 % restants de la population humaine mondiale se partageaient entre quatre mondes d’une taille et d’une complexité considérables :

1. Le monde méso-américain, qui englobait l’essentiel de l’Amérique centrale et des parties de l’Amérique du Nord.

2. Le monde andain, qui englobait la majeure partie de l’Amérique du Sud occidentale.

3. Le monde australien, qui correspondait au continent du même nom.

4. Le monde océanique, qui comprenait la plupart des îles du sud-ouest du Pacifique, d’Hawaii à la Nouvelle-Zélande.

La Terre en 1450. Les lieux indiqués au sein du monde afro-asiatique sont ceux que visita le voyageur musulman du xive siècle Ibn Battûta. Natif de Tanger, au Maroc, Ibn Battûta visita Tombouctou, Zanzibar, la Russie méridionale, l’Asie centrale, l’Inde, la Chine et l’Indonésie. Ses voyages illustrent l’unité de l’Afro-Asie à la veille des Temps modernes.

Au fil des trois siècles suivants, le géant afro-asiatique avala tous les autres mondes. Il consuma la Méso-Amérique en 1521, quand les Espagnols conquirent l’Empire aztèque. À la même époque, il s’attaqua pour la première fois à l’Océanie, quand Fernand de Magellan fit le tour du monde et acheva sa conquête. Le monde des Andes s’effondra en 1532, quand les conquistadors espagnols écrasèrent l’Empire inca. Les premiers Européens débarquèrent sur le continent australien en 1606, et ce monde virginal prit fin quand la colonisation commença pour de bon en 1788. Quinze ans plus tard, les Britanniques entreprenants s’implantèrent pour la première fois en Tasmanie, plaçant ainsi dans la sphère d’influence afro-asiatique le dernier monde humain autonome.

Il fallut plusieurs siècles au géant afro-asiatique pour digérer tout ce qu’il avait avalé, mais le processus était irréversible. Aujourd’hui, la quasi-totalité des hommes partagent le même système géopolitique (la planète entière est divisée en États internationalement reconnus) : le même système économique (les forces du marché capitaliste façonnent jusqu’aux coins les plus reculés du monde) ; le même système juridique (droits de l’homme et droit international prévalent partout, au moins théoriquement) ; et le même système scientifique (en Iran, en Israël, en Australie ou en Argentine, les experts ont exactement les mêmes idées concernant la structure des atomes ou le traitement de la tuberculose).

La culture mondiale unique n’est pas homogène. De même qu’un corps organique contient de multiples sortes d’organes et de cellules, de même notre culture mondiale unique contient maintes sortes de modes de vie et de gens – des courtiers en bourse de New York aux bergers afghans. Tous sont pourtant étroitement liés et s’influencent mutuellement de multiples façons. Ils continuent de se disputer et de se battre, mais ils le font en utilisant les mêmes concepts et les mêmes armes. Un véritable « choc des civilisations » ressemble au proverbial dialogue de sourds. Nul ne peut comprendre ce que dit l’autre. De nos jours, quand l’Iran et les États-Unis croisent le fer, ils parlent la même langue des États-nations, des économies capitalistes, des droits internationaux et de la physique nucléaire.

Nous continuons de parler de cultures « authentiques », mais si nous entendons par ce mot quelque chose qui s’est développé indépendamment, et qui consiste en traditions locales anciennes soustraites aux influences extérieures, il ne subsiste pas sur Terre de cultures authentiques. Au cours des derniers siècles, les influences mondiales ont changé toutes les cultures jusqu’à les rendre presque méconnaissables.

La cuisine « ethnique » est un des exemples les plus intéressants de cette mondialisation. Dans un restaurant italien, on s’attend à trouver des spaghettis à la sauce tomate ; dans les restos polonais et irlandais, des tas de pommes de terre. Chez un Argentin, on a le choix entre des dizaines de steaks ; chez un Indien, il n’est quasiment pas un plat sans piment ; et dans tout café suisse, la palme revient au chocolat chaud épais surmonté d’une montagne de crème fouettée. Or, aucun de ces produits n’est originaire de ces pays. Tomates, piments et cacao sont d’origine mexicaine, et ne sont arrivés en Europe et en Asie qu’après la conquête du Mexique par les Espagnols. Jules César et Dante Alighieri n’ont jamais enroulé de spaghettis à la sauce tomate autour de leurs fourchettes (qui n’avaient d’ailleurs pas encore été inventées) ; Guillaume Tell n’a jamais goûté au chocolat, et Bouddha jamais relevé sa nourriture avec du piment. La pomme de terre est arrivée en Pologne et en Irlande voici à peine quatre siècles. Et en 1492 on n’aurait trouvé en Argentine qu’un steak de lama.

Les films hollywoodiens ont entretenu des Indiens des plaines l’image de vaillants cavaliers, chargeant les diligences des pionniers européens afin de protéger les coutumes de leurs ancêtres. Or, ces cavaliers indigènes d’Amérique n’étaient pas les défenseurs de quelque culture ancienne et authentique, mais le produit d’une grande révolution militaire et politique qui balaya les plaines de l’Ouest américain aux xviie et xviiie siècles après l’arrivée des chevaux européens. En 1492, il n’y avait pas de chevaux en Amérique. La culture des Sioux et des Apaches du xixe siècle compte de nombreux traits séduisants, mais il s’agit d’une culture moderne – fruit de forces mondiales – bien plus que d’une culture « authentique ».

La vision globale

Dans une perspective pratique, l’étape la plus importante du processus d’unification mondiale s’est produite dans les tout derniers siècles, avec l’essor des empires et l’intensification du commerce. Des liens toujours plus étroits se formèrent entre les populations d’Afro-Asie, d’Amérique, d’Australie et d’Océanie. Ainsi le piment mexicain s’insinua-t-il dans la cuisine indienne tandis que le bétail espagnol commença à paître en Argentine. Dans une perspective idéologique, cependant, le Ier millénaire avant notre ère connut un développement encore plus important, avec l’enracinement de l’idée d’un ordre universel. Depuis déjà des millénaires, l’histoire s’acheminait lentement dans le sens d’une unité mondiale, mais l’idée d’un ordre universel régissant le monde entier était encore étrangère à la plupart des peuples.

Homo sapiens apprit à penser en termes de « eux » et de « nous ». « Nous » renvoie au groupe qui vous entoure, qui que vous soyez ; « eux », ce sont tous les autres. En vérité, aucun animal social n’est jamais guidé par les intérêts de toute l’espèce à laquelle il appartient. Aucun chimpanzé ne pense aux intérêts de l’espèce des chimpanzés ; aucun escargot ne sortira une corne pour la communauté escargotière mondiale ; aucun lion mâle alpha ne va faire de la surenchère pour devenir le roi de tous les lions, et à l’entrée d’une ruche vous ne verrez jamais le slogan : « Abeilles prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »

Avec le début de la Révolution cognitive, cependant, Homo sapiens devint toujours plus exceptionnel à cet égard. Les hommes se mirent à coopérer régulièrement avec de parfaits inconnus, envisagés comme des « frères » ou des « amis ». Cette fraternité n’était pourtant pas universelle. Quelque part dans la vallée voisine, ou au-delà de la chaîne de montagne, on percevait encore des « eux ». Quand le premier pharaon Ménès unit l’Égypte autour de 3 000 avant J.-C., il était clair pour les Égyptiens que leur pays avait une frontière et qu’au-delà rôdaient les « barbares ». Ceux-ci étaient étrangers et menaçants : ils n’avaient d’intérêt que dans la mesure où ils avaient de la terre et des ressources naturelles que voulaient les Égyptiens. Tous les ordres imaginaires créés ont eu tendance à ignorer une partie substantielle de l’humanité.

Le Ier millénaire avant notre ère vit l’apparition de trois ordres potentiellement universels, dont les adeptes purent pour la première fois imaginer le monde entier et toute la race des hommes comme une seule unité régie par un seul et unique ensemble de lois. Tout le monde était « nous », du moins potentiellement. Il n’y avait plus de « eux ». Le premier ordre universel à apparaître était économique : l’ordre monétaire ; le deuxième était politique : l’ordre impérial ; et le troisième religieux : l’ordre des religions universelles telles que le bouddhisme, le christianisme et l’islam.

Marchands, conquérants et prophètes furent les premiers qui réussirent à dépasser la division binaire issue de l’évolution, « nous contre eux », et à prévoir l’unité potentielle de l’humanité. Pour les marchands, le monde entier était un marché unique, et tous les hommes des clients en puissance. Ils essayèrent d’instaurer un ordre économique qui s’appliquerait à tous, partout. Pour les conquérants, le monde entier n’était qu’un seul empire, et tous les hommes des sujets potentiels. Pour les prophètes, le monde entier ne recelait qu’une seule vérité, et tous les hommes étaient des croyants en puissance. Ils voulurent eux aussi instaurer un ordre religieux qui s’appliquerait à tous, partout.

Au cours des trois derniers millénaires, les efforts pour réaliser cette vision globale ont été de plus en plus ambitieux. Les trois chapitres suivants expliquent comment l’argent, les empires et les religions universelles se sont propagés et ont posé les fondements du monde unifié actuel. Nous commençons par l’histoire du plus grand des conquérants : un conquérant fort d’une tolérance et d’une adaptabilité extrêmes, transformant ainsi les hommes en disciples ardents. Il s’agit de la monnaie. Les hommes qui ne croient pas au même dieu ni n’obéissent au même roi se montrent plus que disposés à utiliser la même monnaie. Malgré sa haine de la culture, de la religion et de la politique américaines, Oussama ben Laden était friand de dollars. Comment l’argent a-t-il réussi là où les dieux et les rois échouèrent ?