7.

Surcharge mémorielle

L’évolution n’a pas pourvu les hommes de la capacité de jouer au football. Certes, elle nous a donné des jambes pour frapper, des épaules pour donner des coups irréguliers et des bouches pour jurer, mais cela ne nous permet jamais que de tirer des penalties tout seuls. Pour entrer dans une partie avec les inconnus que nous trouvons dans la cour de l’école, n’importe quel après-midi, il nous faut non seulement travailler de concert avec quatre coéquipiers que nous n’avons sans doute encore jamais vus, mais aussi savoir que les onze joueurs de l’équipe opposée suivent les mêmes règles. Les autres animaux qui affrontent des inconnus dans des formes d’agression ritualisées le font largement d’instinct : les chiots du monde entier se chamaillent en suivant des règles inscrites dans leurs gènes. Or, les ados humains qui n’ont pas de gènes du foot n’en peuvent pas moins jouer avec de parfaits inconnus parce que tous ont appris des idées identiques sur le foot : des idées largement imaginaires, mais du moment que tout le monde les partage, nous pouvons tous y jouer.

Il en va de même, à plus grande échelle, pour les royaumes, les églises et les réseaux commerciaux – à une différence de taille près. Les règles du foot sont relativement simples et concises, assez comparables à celles qui sont nécessaires à la coopération dans une bande de fourrageurs ou dans un petit village. Chaque joueur peut aisément les emmagasiner dans son cerveau et garder de la place pour les chansons, les images et les listes de courses. En revanche, les systèmes de coopération qui impliquent non pas vingt-deux, mais des milliers, voire des millions d’êtres humains nécessitent de manier et de stocker d’énormes masses d’informations – bien plus qu’un cerveau d’homme n’en peut contenir et traiter.

Si les grandes sociétés que l’on trouve dans d’autres espèces, comme les fourmis et les abeilles, sont stables et résilientes, c’est que la plupart des informations nécessaires pour les faire vivre sont codées dans le génome. Une larve d’abeille femelle peut se développer en reine ou en ouvrière, suivant ce qu’elle ingère. Son ADN programme les comportements nécessaires pour les rôles qu’elle sera appelée à tenir dans la vie. Les ruches peuvent être des structures sociales très complexes, contenant de multiples catégories d’ouvrières : butineuses, nourrices ou nettoyeuses. Jusqu’ici, pourtant, les chercheurs n’ont pas réussi à repérer des avocates. Les abeilles n’en ont aucun besoin parce qu’il n’y a aucun risque qu’elles tentent d’oublier ou de violer la constitution de la ruche. La reine ne floue pas la nettoyeuse de sa nourriture et elles ne se mettent jamais en grève pour obtenir des augmentations de salaire.

Les humains, en revanche, passent leur temps à faire des choses pareilles. L’ordre social Sapiens étant un ordre imaginaire, les hommes ne sauraient préserver les informations critiques pour le diriger en faisant simplement des copies de leur ADN et en les transmettant à leur progéniture. Un effort délibéré doit être consenti pour faire vivre les lois, les coutumes, les procédures, et les mœurs, sans quoi l’ordre social aurait tôt fait de s’effondrer. Par exemple, le code d’Hammurabi décréta que les hommes se composent d’hommes libres, d’hommes du commun et d’esclaves. À la différence du système de classe de la ruche, ce n’est pas une division naturelle : il n’y en a pas la moindre trace dans le génome humain. Si les Babyloniens avaient été incapables de garder cette « vérité » présente à l’esprit, leur société eût cessé de fonctionner. De même, quand Hammurabi transmit son ADN à son fils, celui-ci ne comprenait pas la décision de son père de réclamer trente sicles d’argent à un homme libre qui a tué une femme du commun. Hammurabi dut délibérément transmettre les lois de son empire à ses fils, à charge pour eux et ses petits-fils d’en faire autant.

Les empires engendrent d’énormes quantités d’informations. Au-delà des lois, les empires doivent tenir les comptes des transactions et des impôts, des inventaires de leur matériel militaire et des navires marchands, ainsi que des calendriers des fêtes et des victoires. Des millions d’années durant, les hommes ne stockèrent l’information qu’à un seul endroit : leur cerveau. Malheureusement, le cerveau humain n’est pas un bon moyen de stockage pour les bases de données de la taille d’un empire. Il y a à cela trois raisons.

Premièrement, le cerveau est d’une capacité limitée. Certes, d’aucuns sont doués de mémoires stupéfiantes et, dans les temps anciens, il y avait des professionnels de la mémoire qui pouvaient emmagasiner la topographie de provinces entières et les codes de lois de plusieurs États. Il est néanmoins une limite que les mnémonistes les plus doués ne sauraient dépasser. Un juriste pourrait savoir par cœur tout le code de lois du Commonwealth du Massachusetts, mais pas les détails de toutes les procédures engagées dans cet État depuis le procès des sorcières de Salem.

Deuxièmement, les hommes meurent, et leur cerveau meurt avec eux. Toute l’information stockée dans un cerveau sera effacée dans moins d’un siècle. Il est bien entendu possible de transmettre des souvenirs d’un cerveau à l’autre, mais à la suite de quelques transmissions, l’information a tendance à s’embrouiller ou à se perdre.

Troisièmement, et c’est le plus important, le cerveau humain a été fait pour stocker et traiter uniquement des types d’information bien particuliers. Pour survivre, les chasseurs-cueilleurs anciens devaient se souvenir des formes, des qualités et des comportements de milliers d’espèces végétales et animales. Ils devaient se souvenir qu’un champignon jaune fripé poussant l’automne sous un orme est très probablement vénéneux, mais qu’un champignon semblable qui pousse l’hiver sous un chêne est un bon remède quand on a mal au ventre. Les chasseurs-cueilleurs devaient aussi garder présentes à l’esprit les opinions et les relations de plusieurs douzaines de membres de leur bande. Si Lucy avait besoin de l’aide d’un membre pour convaincre John de cesser de la harceler, autant se souvenir que John avait rompu la semaine passée avec Mary, qui pouvait donc être une alliée enthousiaste. Les pressions de l’évolution ont ainsi adapté le cerveau humain au stockage d’immenses quantités d’informations botaniques, zoologiques, topographiques et sociales.

Mais quand, à la veille de la Révolution agricole, commencèrent à apparaître des sociétés particulièrement complexes, un nouveau type d’information entièrement nouveau devint vital : les chiffres. Les fourrageurs ne furent jamais obligés de manipuler de grosses quantités de données mathématiques. Un fourrageur n’avait aucun besoin de se rappeler le nombre de fruits sur chaque arbre de la forêt. Le cerveau humain ne s’adapta donc pas au stockage et au traitement des chiffres. Pour garder un grand royaume, en revanche, les données mathématiques étaient capitales. Jamais il ne fut suffisant de légiférer et de raconter des histoires sur les dieux tutélaires. Il fallait aussi collecter des impôts. Pour taxer des centaines de milliers de gens, il était impératif de recueillir des données sur leurs revenus et possessions, sur les paiements effectués, sur les arriérés, les dettes et les amendes, les remises et les exonérations. Tout cela faisait des millions d’éléments à stocker et à traiter. Sans cette capacité, l’État n’aurait jamais su de combien de ressources il disposait ni quelles ressources supplémentaires il pouvait exploiter. Face à la nécessité de mémoriser, de se rappeler et de manipuler tous ces chiffres, la plupart des cerveaux humains faisaient une overdose ou s’endormaient.

Cette limite mentale faisait peser une contrainte sévère sur la taille et la complexité des collectivités humaines. Quand le nombre d’hommes et la masse des biens dépassaient un seuil critique dans une société particulière, il devenait nécessaire de stocker et de traiter de grosses quantités de données mathématiques. Le cerveau humain en étant bien incapable, le système s’effondrait. Des millénaires durant, après la Révolution agricole, les réseaux sociaux restèrent relativement petits et simples.

Les premiers à surmonter le problème furent les Sumériens, dans le sud de la Mésopotamie. Le soleil de plomb qui s’abattait sur les riches plaines limoneuses assurait des récoltes abondantes et des cités prospères. Avec la croissance démographique s’accrut aussi la quantité d’informations nécessaires pour coordonner leurs affaires. Entre 3500 et 3000 avant notre ère, pour stocker et traiter des informations hors de leur cerveau, des génies sumériens inconnus inventèrent un système élaboré permettant de traiter de grosses quantités de données mathématiques. Ce faisant, les Sumériens parvinrent à soustraire leur ordre social aux limites du cerveau humain, ouvrant la voie à l’apparition des villes, des royaumes et des empires. Le système de traitement des données inventé par les Sumériens est ce qu’on appelle « l’écriture ».

Signé, Kushim

L’écriture est une méthode de stockage de l’information à travers des signes matériels. Le système d’écriture sumérien y parvint en mêlant deux types de signes, pressés sur des tablettes d’argile. Un type de signes représentait les chiffres. Il y avait des signes pour 1, 10, 60, 600, 3 600, et 36 000. (Les Sumériens employaient une combinaison de systèmes de numération de base 6 et de base 10. Leur système de base 6 nous a laissé plusieurs héritages importants, comme la division du jour en 24 heures et celle du cercle en 360 degrés.) L’autre type de signes représentait des hommes, des animaux, des marchandises, des territoires, des dates et ainsi de suite. En mêlant les deux types de signes, les Sumériens réussirent à préserver plus de données que n’importe quel cerveau d’homme n’en pouvait mémoriser ou que n’importe quelle chaîne d’ADN n’en pouvait coder.

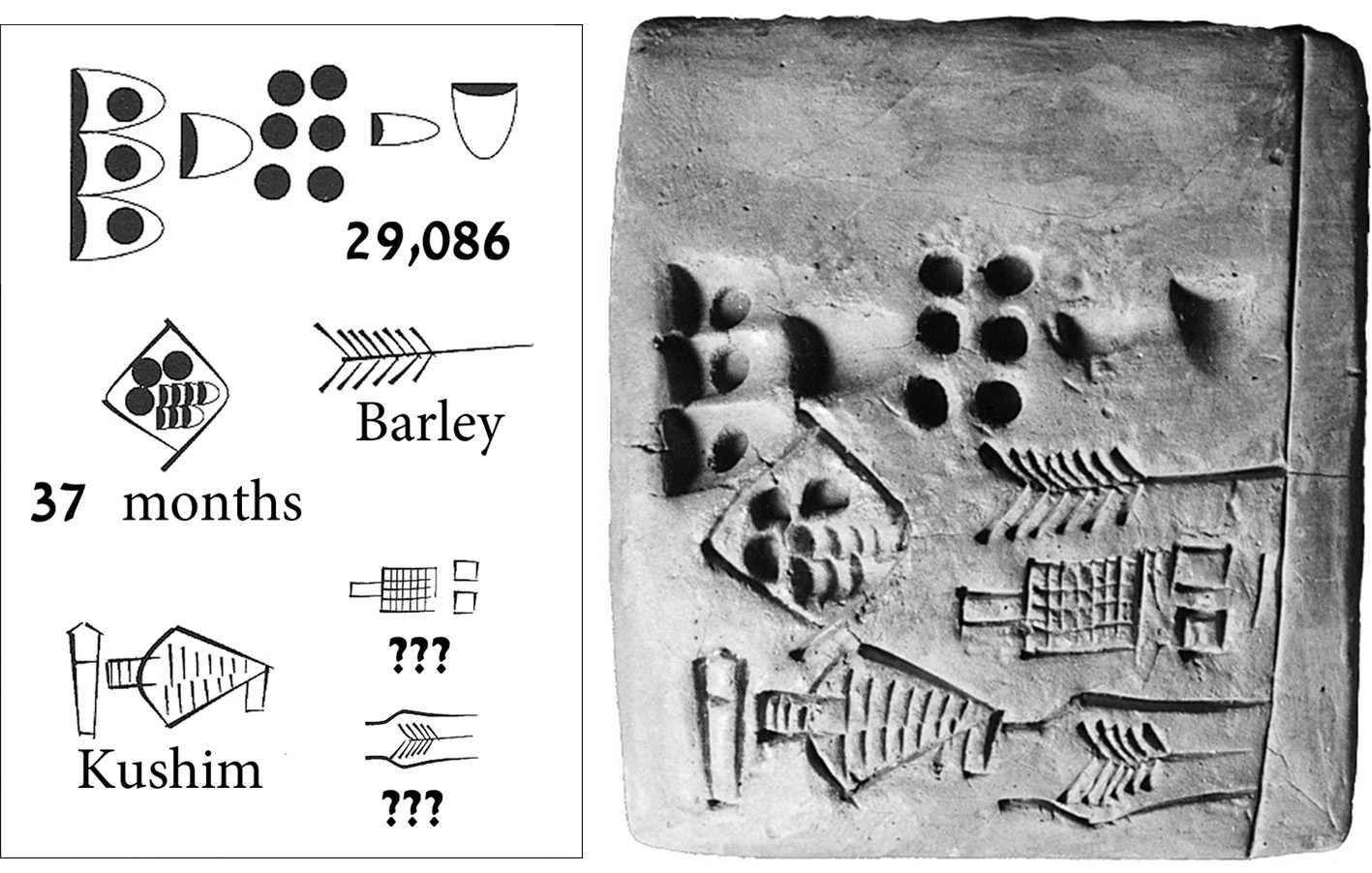

À ce premier stade, l’écriture était limitée aux faits et aux chiffres. Le grand roman sumérien, s’il exista jamais, ne fut pas livré aux tablettes d’argile. Écrire prenait du temps, et le lectorat était infime, en sorte que nul ne voyait de raison de s’en servir à une autre fin que la tenue des archives essentielles. Si nous recherchons les premiers mots de sagesse venus de nos ancêtres, voici 5 000 ans, nous allons au-devant d’une grosse déception. Les tout premiers messages que nos ancêtres nous aient laissés sont du style : « 29 086 mesures orge 37 mois Kushim. » Très probablement faut-il comprendre : « Un total de 29 086 mesures d’orge a été reçu en 37 mois. Signé, Kushim. » Malheureusement, les premiers textes d’histoire ne contiennent ni aperçus philosophiques, ni poésie, ni légendes, ni lois, ni même triomphes royaux. Ce sont de banals documents économiques enregistrant le paiement des taxes, l’accumulation des dettes et la propriété de tels ou tels biens.

Tablette d’argile avec un texte administratif de la ville d’Uruk, vers 3400-3000 avant notre ère. « Kushim » peut être le titre générique d’un dignitaire, ou le nom d’un particulier. Si Kushim était bel et bien une personne, c’est peut-être le premier individu dont le nom nous soit connu ! Tous les noms antérieurs de l’histoire humaine – Neandertal, Natoufiens, grotte Chauvet ou Göbekli Tepe – sont des inventions modernes. Nous n’avons pas la moindre idée du nom que les constructeurs de Göbekli Tepe donnaient au site en question. Avec l’apparition de l’écriture, nous commençons à entendre l’histoire à travers l’oreille de ses protagonistes. Quand ses voisins l’appelaient, ils criaient réellement « Kushim ! ». Il est significatif que le premier nom attesté de l’histoire appartienne à un comptable, plutôt qu’à un prophète, un poète ou un conquérant[1].

Un seul autre type de texte nous est parvenu de ces temps anciens, et il est encore moins excitant : listes de mots inlassablement recopiés par des apprentis scribes en guise d’exercices de formation. Même si un élève qui s’ennuyait avait voulu coucher par écrit quelques-uns de ses poèmes, plutôt qu’un acte de vente, il n’aurait pu le faire. La toute première écriture sumérienne était partielle, plutôt que complète. Une écriture complète est un système de signes matériels qui peut représenter plus ou moins la totalité du langage parlé. Elle peut donc exprimer tout ce que les gens peuvent dire, y compris la poésie. L’écriture partielle, en revanche, est un système de signes matériels qui peut représenter uniquement des types particuliers d’information, relevant d’un champ d’activité limité. L’écriture latine, les hiéroglyphes égyptiens et le braille sont des écritures complètes, dont on peut se servir pour écrire des registres fiscaux, des poèmes d’amour, des livres d’histoire, des recettes et des textes de droit commercial.

L’écriture partielle ne saurait exprimer tout le spectre d’un langage parlé, mais elle peut exprimer des choses qui sortent du champ du langage parlé. Des écritures partielles comme le sumérien et le langage mathématique ne peuvent servir à écrire de la poésie, mais elles sont très efficaces pour tenir le compte des taxes.

À l’opposé, la toute première écriture sumérienne comme les symboles mathématiques modernes et la notation musicale sont des écritures partielles. On peut faire des calculs avec l’écriture mathématique, mais pas écrire des poèmes.

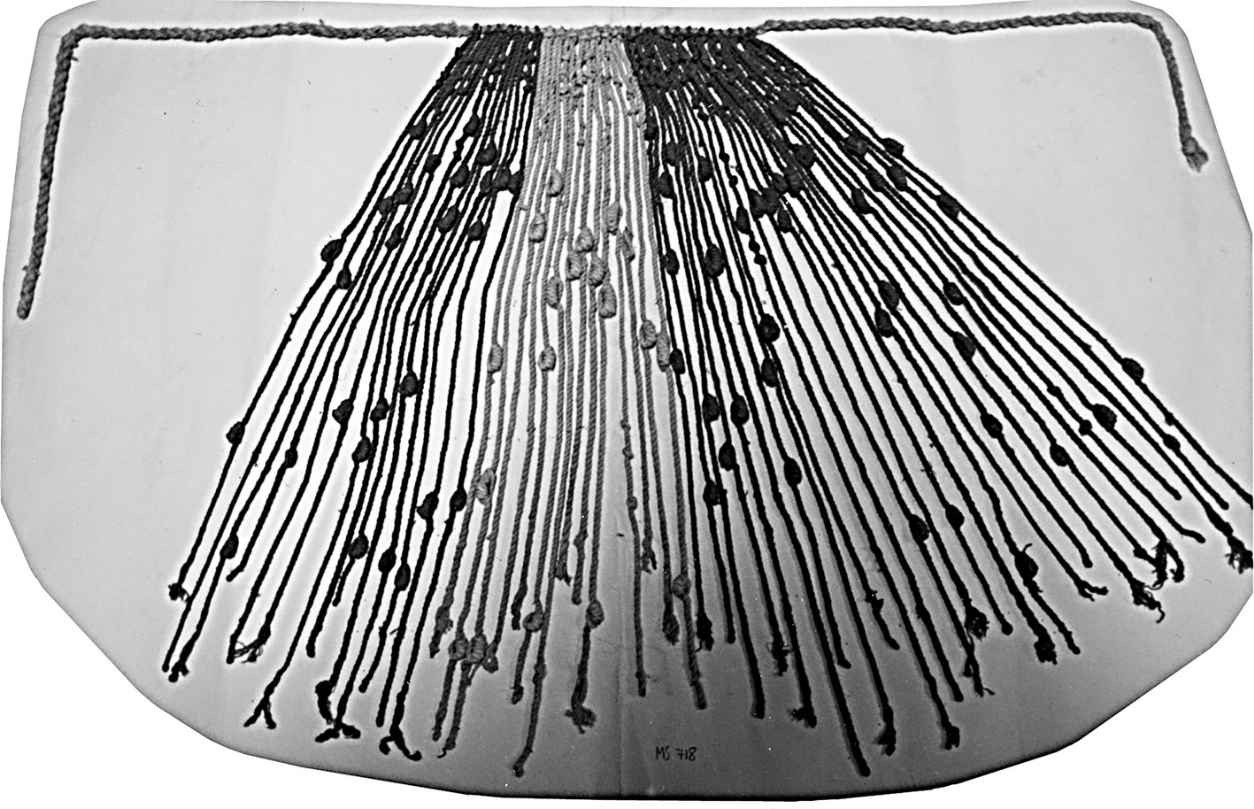

Que leur écriture ait été mal adaptée à la poésie ne dérangeait pas les Sumériens. Ils l’inventèrent non pas pour copier le langage parlé, mais pour faire ce dont celui-ci était incapable. Certaines cultures, comme celle des Indes précolombiennes, ne se servirent tout au long de leur histoire que d’écritures partielles. Nullement perturbées par les limites de leur langage, elles n’éprouvaient pas le besoin d’une écriture complète. L’écriture andine était très différente de son homologue sumérien. En vérité, elle était à ce point différente que beaucoup diraient qu’elle n’était pas du tout une écriture. Elle ne s’écrivait ni sur des tablettes d’argile ni sur des bouts de papier, mais en faisant des nœuds sur des cordes colorées : les quipus. Chaque quipu consistait en multiples cordes de laine ou de coton et de couleurs différentes. Sur chaque corde, divers nœuds étaient noués à des places différentes. Un même quipu pouvait compter des centaines de ficelles et des milliers de nœuds. En combinant divers nœuds de ficelles aux couleurs différentes, il était possible d’enregistrer de grosses quantités de données mathématiques relatives, par exemple, à la collecte des impôts ou à la propriété[2].

Quipu des Andes, xiie siècle.

Pendant des centaines, voire des milliers d’années, les quipus ont été essentiels aux affaires des cités, des royaumes et des empires[3]. Leur potentiel fut pleinement exploité sous l’Empire inca, qui dirigeait 10 à 12 millions d’habitants et correspondait au territoire actuel du Pérou, de l’Équateur, de la Bolivie et de certaines parties du Chili, de l’Argentine et de la Colombie. Grâce aux quipus, les Incas pouvaient sauvegarder et traiter de grosses quantités de données sans lesquelles ils n’auraient pu faire tourner la machine administrative complexe que nécessitait un empire de cette taille.

En réalité, les quipus étaient si efficaces et précis que, dans les premières années qui suivirent la conquête de l’Amérique du Sud, les Espagnols eux-mêmes y recoururent pour administrer leur nouvel empire. Le problème était qu’ils ne savaient pas faire des quipus ni les lire, ce qui les mettait à la merci de professionnels. Les nouveaux maîtres du continent se rendirent compte que cela les plaçait dans une position précaire : les spécialistes indigènes des quipus pouvaient aisément les égarer et tromper leurs suzerains. Sitôt la domination de l’Espagne solidement établie, les quipus furent écartés au profit de l’écriture et des chiffres romains. De très rares quipus survécurent à l’occupation espagnole, mais ils demeurent indéchiffrables puisque, malheureusement, l’art de lire les quipus s’est perdu.

Les merveilles de la bureaucratie

Les Mésopotamiens finirent par écrire autre chose que des données mathématiques monotones. Entre 3000 et 2500 avant notre ère, le système sumérien ne cessa de s’enrichir de signes qui le transformèrent progressivement pour en faire l’écriture complète que nous appelons le cunéiforme. En 2500 avant J.-C., les rois utilisaient le cunéiforme pour promulguer des décrets, les prêtres pour enregistrer des oracles et des citoyens moins haut placés pour écrire des lettres personnelles. À peu près à la même époque, les Égyptiens mirent au point une autre écriture complète dite hiéroglyphique. D’autres écritures complètes virent le jour en Chine autour de – 1200 et en Amérique centrale autour de 1000-500 avant notre ère.

Les écritures complètes se répandirent largement depuis ces centres initiaux, prenant des formes nouvelles et remplissant des tâches inédites. On se mit alors à écrire de la poésie, des livres d’histoire, des romans, des drames, des prophéties et des livres de cuisine. Mais la tâche la plus importante de l’écriture resta de stocker des masses de données mathématiques, et cette tâche demeura la prérogative de l’écriture partielle. La Bible hébraïque, l’Iliade pour les Grecs, le Mahabharata hindou et le Tipitaka bouddhiste sont tous nés d’œuvres orales. Pendant de longues générations, ils se transmirent oralement et se seraient perpétués même si l’écriture n’avait jamais été inventée. Mais les registres d’impôts et les bureaucraties complexes étaient nés avec l’écriture partielle, et demeurent inexorablement liés à ce jour comme des frères siamois : il n’est qu’à penser aux entrées énigmatiques des bases de données et des tableaux informatisés.

De plus en plus de choses étant écrites, les archives administratives prirent notamment des proportions considérables et de nouveaux problèmes surgirent. L’information stockée dans le cerveau est facile à retrouver. Mon cerveau emmagasine des milliards de « bits de données », mais je peux rapidement, presque instantanément, retrouver le nom de la capitale de l’Italie, me remémorer juste après ce que j’ai fait le 11 septembre 2001, puis reconstruire le trajet qui mène de chez moi à l’Université hébraïque de Jérusalem. Si la façon dont procède exactement le cerveau demeure un mystère, nous savons tous que son système de récupération est d’une efficacité stupéfiante… sauf quand vous essayez de vous souvenir où vous avez bien pu mettre les clés de la voiture.

Mais comment faire pour trouver et retrouver l’information stockée sur les ficelles des quipus ou sur les tablettes d’argile ? Si vous n’aviez qu’une dizaine ou une centaine de tablettes, ce ne serait pas un problème. Mais si vous en avez accumulé des milliers comme un des contemporains d’Hammurabi, le roi Zimri-Lim de Mari ?

Transportons-nous un instant à Mari en 1776 avant notre ère. Deux habitants se disputent la possession d’un champ de blé. Jacob assure l’avoir acheté il y a trente ans à Ésaü, qui proteste l’avoir non pas vendu, mais loué avec un bail de trente ans ; le terme étant maintenant échu, il compte bien le récupérer. Ils crient, se chamaillent et en viennent aux mains avant de se rendre compte qu’ils peuvent régler leur différend en faisant un tour aux archives royales, où sont entreposés les contrats et les actes de vente de tous les biens immobiliers du royaume. Sur place, les archivistes ne cessent de se renvoyer la balle. Les pauses thé se succèdent, on les invite à revenir demain, avant qu’un employé mal embouché finisse par les accompagner pour qu’ils jettent un œil sur la tablette d’argile qui les concerne. L’employé ouvre la porte et les conduit dans une immense pièce dont les murs sont couverts de milliers de tablettes d’argile, du sol au plafond. La mine revêche de l’employé n’a rien d’étonnant : comment est-il censé retrouver un contrat vieux de trente ans ? Même s’il met la main dessus, comment s’assurer que ce document est bien le dernier en date concernant le champ contesté ? S’il ne le retrouve pas, est-ce pour autant la preuve qu’Ésaü n’a jamais vendu ni loué le champ ? À moins que le document ne se soit perdu ou que l’infiltration de la pluie dans les archives n’en ait fait de la bouillie ?

De toute évidence, imprimer un document dans l’argile ne suffit pas à garantir un traitement de données efficace, exact et commode. Cela requiert des méthodes d’organisation comme des catalogues, des méthodes de reproduction comme des machines à photocopier, des méthodes rapides et précises pour retrouver le document en question (des algorithmes d’ordinateur), mais aussi des bibliothécaires pédants (et enjoués, il faut l’espérer) qui sachent s’en servir.

Inventer de telles méthodes s’est révélé bien plus difficile que d’inventer l’écriture. De nombreux systèmes d’écriture se développèrent indépendamment au sein de cultures éloignées les unes des autres dans le temps et dans l’espace. Chaque décennie, les archéologues découvrent d’autres écritures oubliées. Certaines pourraient même être plus anciennes que les marques sumériennes dans l’argile. La plupart n’en demeurent pas moins des curiosités parce que leurs inventeurs n’ont pas trouvé de moyens efficaces pour cataloguer et retrouver les informations. Ce qui distingue Sumer, mais aussi l’Égypte pharaonique, la Chine ancienne et l’Empire inca, c’est que ces cultures mirent au point de bonnes techniques d’archivage, de catalogage et de récupération des archives écrites. Elles investirent aussi dans des écoles de scribes, d’employés de bureau, de bibliothécaires et de comptables.

Un exercice d’écriture d’une école de Mésopotamie ancienne, retrouvé par des archéologues modernes, nous donne un aperçu de la vie de ces élèves, il y a 4 000 ans :

Je suis entré et me suis assis, et le maître a lu ma tablette.

Il a dit : « Il manque quelque chose ! »

Et il m’a frappé.

Un des responsables a dit : « Pourquoi as-tu ouvert la bouche sans ma permission ? »

Et il m’a frappé.

Le responsable des règles a dit : « Pourquoi t’es-tu levé sans ma permission ? »

Et il m’a frappé.

Le portier a dit : « Pourquoi sors-tu sans ma permission ? »

Et il m’a frappé.

Le gardien du pot de bière a dit : « Pourquoi t’es-tu servi sans ma permission ? »

Et il m’a frappé.

Le maître sumérien a dit : « Pourquoi as-tu parlé akkadien[4] ? »

Et il m’a frappé.

Mon maître a dit : « Ton écriture n’est pas bonne ! »

Et il m’a frappé[5].

Les scribes anciens apprirent non seulement à lire et à écrire, mais aussi à utiliser des catalogues, des dictionnaires, des calendriers, des formulaires et des tableaux. Ils étudièrent et assimilèrent des techniques de catalogage, de récupération et de traitement de l’information très différentes de celles du cerveau. Dans le cerveau, les données sont associées librement. Quand, avec mon épouse, je vais signer une hypothèque pour notre nouvelle maison, je me souviens du premier endroit où nous avons vécu ensemble, ce qui me rappelle notre lune de miel à la Nouvelle-Orléans, qui me rappelle les alligators, qui me font penser aux dragons, qui me rappelle L’Anneau des Nibelungen… Et soudain, sans même m’en rendre compte, je fredonne le leitmotiv de Siegfried devant l’employé de banque interloqué. Dans la bureaucratie, on se doit de séparer les choses. Un tiroir pour les hypothèques de la maison, un autre pour les certificats de mariage, un troisième pour les impôts et un quatrième pour les procès. Comment retrouver quoi que ce soit autrement ? Ce qui entre dans plus d’un tiroir, comme les drames wagnériens (dois-je les ranger dans la rubrique « musique » ou « théâtre », voire inventer carrément une nouvelle catégorie ?), est un terrible casse-tête. On n’en a donc jamais fini d’ajouter, de supprimer et de réorganiser des tiroirs.

Pour que ça marche, les gens qui gèrent ce système de tiroirs doivent être reprogrammés afin qu’ils cessent de penser en humains et se mettent à penser en employés de bureau et en comptables. Depuis les temps les plus anciens jusqu’à aujourd’hui, tout le monde le sait : les employés de bureau et les comptables ne pensent pas en êtres humains. Ils pensent comme on remplit des dossiers. Ce n’est pas leur faute. S’ils ne pensent pas comme ça, leurs tiroirs seront tout mélangés, et ils seront incapables de rendre les services que leur administration, leur société ou leur organisation demande. Tel est précisément l’impact le plus important de l’écriture sur l’histoire humaine : elle a progressivement changé la façon dont les hommes pensent et voient le monde. Libre association et pensée holiste ont laissé la place au compartimentage et à la bureaucratie.

Le langage des chiffres

Au fil des siècles, les méthodes bureaucratiques de traitement des données devinrent toujours plus différentes des façons naturelles de penser – et toujours plus importantes. Une étape critique se situe avant le ixe siècle de notre ère, avec l’invention d’une nouvelle écriture partielle capable de stocker et de traiter des données mathématiques avec une efficacité sans précédent. Cette écriture partielle se composait de dix signes, représentant les chiffres de 0 à 9. Chose assez déroutante, ces signes sont connus sous l’appellation de chiffres arabes, alors même qu’ils sont une invention des Hindous (pour ajouter encore à la confusion, les Arabes modernes emploient une série de chiffres qui semblent très différents des chiffres occidentaux). Mais c’est au crédit des Arabes qu’on en a porté la paternité parce que, quand ils ont envahi l’Inde, ils ont découvert le système, en ont compris l’utilité, l’ont élaboré et l’ont diffusé au Moyen-Orient et en Europe. Divers autres signes sont ensuite venus s’ajouter aux chiffres arabes (ainsi des signes pour l’addition, la soustraction et la multiplication), créant la base de la notation mathématique moderne.

Bien qu’il demeure une écriture partielle, ce système est devenu le langage dominant du monde. Qu’ils parlent arabe, hindi, anglais ou norvégien, la quasi-totalité des États, entreprises, organisations et institutions utilisent l’écriture mathématique pour enregistrer et traiter les données. Toute bribe d’information susceptible d’être traduite en écriture mathématique est stockée, diffusée et traitée à une vitesse et avec une efficacité confondantes.

Qui souhaite influencer les décisions des gouvernements, des organisations et des entreprises doit donc apprendre à parler chiffres. Les experts font même de leur mieux pour traduire en chiffres des idées comme « la pauvreté », « le bonheur » et « l’honnêteté » : ainsi du « seuil de pauvreté », des « niveaux subjectifs de bien-être » et de la « réputation de solvabilité ». Des domaines entiers du savoir, comme la physique et l’engineering, ont déjà perdu quasiment tout contact avec le langage humain parlé et ne connaissent que l’écriture économique.

Une équation pour calculer l’accélération de la masse i sous l’influence de la gravité, selon la théorie de la Relativité. Quand ils voient une équation de ce genre, la plupart des profanes paniquent et se figent, tel un cerf pris dans les phares d’un bolide. C’est une réaction parfaitement naturelle, qui ne trahit ni incuriosité ni manque d’intelligence. À de rares exceptions près, les cerveaux humains sont simplement incapables de penser avec des concepts comme la relativité et la mécanique quantique. Si les physiciens y parviennent néanmoins, c’est qu’ils délaissent la façon de penser traditionnelle et apprennent à penser à nouveaux frais en s’aidant de systèmes de traitement de données externes. Des pans cruciaux de leur processus de pensée ne se déroulent pas dans la tête, mais à l’intérieur d’ordinateurs ou sur des tableaux noirs en salle de classe.

Plus près de nous, l’écriture mathématique a donné naissance à un système d’écriture encore plus révolutionnaire : une écriture binaire informatisée qui ne consiste qu’en deux signes : 0 et 1. Tous les mots que je tape à cet instant sur mon clavier sont écrits par mon ordinateur avec des combinaisons différentes de 0 et 1.

*

À sa naissance, l’écriture était la servante de la conscience humaine ; de plus en plus, elle en est la maîtresse. Nos ordinateurs ont du mal à comprendre comment Homo sapiens parle, sent et rêve. Aussi apprenons-nous à Homo sapiens à parler, sentir et rêver dans le langage des chiffres, que comprend l’ordinateur.

Et ce n’est pas la fin de l’histoire. Le domaine de l’intelligence artificielle s’efforce de créer une nouvelle espèce d’intelligence exclusivement fondée sur l’écriture binaire des ordinateurs. Des films de science-fiction comme Matrix et Terminator parlent d’un jour où l’humanité sera sous le joug de l’écriture binaire. Quand les hommes essaient de reprendre le contrôle de l’écriture rebelle, elle se venge en essayant de balayer l’espèce humaine.

[1]. Andrew Robinson, The Story of Writing, New York, Thames and Hudson, 1995, p. 63 ; Hans J. Nissen, Peter Damerow et Robert K. Englung, Archaic Bookkeeping : Writing and Techniques of Economic Administration in the Ancient Near East, Chicago, Londres, The University of Chicago Press, 1993, p. 36.

[2]. Marcia et Robert Ascher, Mathematics of the Incas-Code of the Quipu, New York, Dover Publications, 1981.

[3]. Gary Urton, Signs of the Inka Khipu, Austin, University of Texas Press, 2003 ; Galen Brokaw, A History of the Khipu, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

[4]. Alors même que l’akkadien était devenu la langue parlée, le sumérien demeura la langue de l’administration, et donc la langue de l’écriture. Les scribes en herbe devaient apprendre le sumérien.

[5]. Stephen D. Houston (éd.), The First Writing : Script Invention as History and Process, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 222.