Der Taxifahrer, der mich zum Treffen mit Herrn Wu Ming kutschiert, trinkt keinen Tee aus einem Schraubglas und spielt auch nicht mit zwei kastaniengroßen Kugeln. Stattdessen spreizt er beim Schalten seinen kleinen Finger auffällig ab. Dessen Nagel ist mindestens drei Zentimeter lang. Ich kenne das aus Afrika. Dort symbolisierte ein langer Fingernagel: »Ich muss nicht körperlich arbeiten.«

In China bedeutet es vielleicht dasselbe, denn der Taxifahrer duftet aufdringlich nach Parfüm, er schnäuzt sich die Nase mit einem weißen Taschentuch und bietet mir eine amerikanische Zigarette an.

Herr Wu Ming steht schon vor dem Restaurant neben seinem Wagen. Es ist ein sehr großes Auto, innen mit Edelholz verkleidet, und der Schalthebel glänzt golden.

»Das größte Auto der Familie, in dem sieben Personen sitzen können, fährt einer meiner Söhne.« Das nutzen sie für Familientreffen. »Einmal in der Woche sehen wir uns alle.« Inzwischen beschäftigt der Sohn dafür einen Fahrer.

Ich sage Herrn Wu Ming, dass ich ihm für die Reise und die Gespräche danke und zum Essen einladen möchte. Damit er die Speisen auswählen kann, reiche ich ihm das »Bilderbuch«. Doch er lässt nicht, wie das üblich ist, viele Gerichte auftragen, er bestellt nur zwei, drei leichte Fischgerichte. »Der Abt hat mir die Völlerei verboten. Ich soll sehr oft, aber immer nur Kleinigkeiten essen. Der Abt ist ein kluger Mensch.«

Herr Wu Ming bedauert wieder, dass ich während unserer Reise nach Jinan und Tai’an nicht mit weiteren von ihm empfohlenen Personen sprechen konnte.

Ich sage, dass ich inzwischen noch viele »kleine Leute« kennengelernt habe: Straßenkehrer, Wachhabende, Ayis, Friseure, Wanderarbeiter …

Herr Wu Ming sagt: »Was werden Sie von Straßenkehrern, Ayis oder Wachleuten über die großen ökonomischen und politischen Veränderungen in China erfahren haben? Die schauen meist nur bis zu der Straße, auf der sie gerade gehen oder an der sie stehen.«

»Und die Wanderarbeiter?«

»Die schaffen den Reichtum von China. Die Wanderarbeiter haben in wenigen Jahren zum Beispiel die 14-Millionen-Stadt Shenzen, die vor 25 Jahren noch ein Fischerdorf war, aus dem Boden gestampft. Sie sind die Quelle, aus der das chinesische ökonomische Wunder gespeist wird. Doch das wissen sie wahrscheinlich selbst nicht.«

Deshalb hätte ich besser mit Managern, Politikern, Künstlern und anderen wichtigen Chinesen über China sprechen sollen. Er winkt ab. Nun, es sei zwar schade, aber ich hätte durch den Abt zumindest die alte Philosophie des Taoismus kennengelernt. Mit ihr könnte man das heutige China besser als durch den Konfuzianismus verstehen.

»Der Konfuzianismus«, sagt er, »war im Gegensatz zum Taoismus vor allem ein Instrument des Kaisers zu seiner Machterhaltung. Er lehrte, wie man sich der Obrigkeit zu unterwerfen hatte. Doch das ist nicht die Moral, die wir heute brauchen. Der Konfuzianismus regelt das Verhältnis des Menschen zur Macht.«

Herr Wu Ming steht dem Taoismus näher. »Er ist auch die Lehre von der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Man soll als Mensch niemals gegen die Gesetze und das Leben der Natur verstoßen. Inzwischen versuchen wir in China die Umwelt im Sinne des Taoismus vor der Gier der Menschen zu schützen. Doch hoffentlich ist es nicht schon zu spät für die Harmonie zwischen Mensch und Natur.«

Ich frage, ob der Taoismus auch die Harmonie der Menschen zu ihrer Umgebung regelt und beispielsweise verhindert, dass die alten Hutongs, in denen die Chinesen seit Jahrhunderten leben, abgerissen werden.

Herr Wu Ming entgegnet verwundert: »Weshalb sollten wir die Hutongs nicht abreißen? Man muss nur einige historisch wertvolle erhalten. Es gibt keinen Grund, nicht anstelle der oft schon einstürzenden Hutongs neue Hochhäuser und Betriebe zu bauen. In einigen Hutongs leben die Menschen zwischen jahrhundertealten Mauern auf engsten Raum zusammen. Viele haben dort nicht einmal drei Quadtratmeter Wohnfläche. Alle Menschen in China – nicht nur privilegierte Künstler oder der reiche Unternehmer – haben heute das Recht, gut zu leben. Und da streiten wir um den Abriss der Hutongs? Ein Nachbar ist für den Abriss, der andere Hausbesitzer dagegen. Sie streiten sich, und es wird überhaupt nichts passieren. Dann muss ein Kapitän entscheiden.«

»Ein Kapitän?«, frage ich. »Wer ist der Kapitän?«

»Der Kapitän ist die Regierung. Sie entscheidet, ob und wo abgerissen wird. Danach bietet sie privaten oder staatlichen Gesellschaften den Neubau von Häusern an. Aber diese Gesellschaften können nur die Nutzungsrechte kaufen. Niemals den Boden! Der Boden wird immer staatlich bleiben. In der Geschichte gab es schon viele Kriege, um fremden Boden zu erobern. Deutschland und Japan waren zu klein. Sie haben Kriege geführt, um sich zu vergrößern. China hat niemals wie die Europäer Kriege geführt, um sich zu vergrößern …

Wissen Sie, im Ausland kann man jeden Tag tausend Artikel gegen uns und unsere Politik schreiben. Das stört China nicht. Wir sind der Elefant, den der Hund anbellt. Und die großen westlichen Staaten können uns nicht mehr blockieren. Wenn sie uns blockieren, lähmen sie sich selbst. Sie verlieren nämlich ihren größten Markt.«

Er wechselt das Thema und versichert: »Wir lieben Deutschland, wir nennen es ›deguo – Land der Tugend‹. Doch die politische Grundhaltung der Deutschen unterscheidet sich sehr von der unsrigen.« Und er fragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass bei der Vereinigung von BRD und DDR die Strukturen und Gesetze der DDR erhalten geblieben wären. »Also ein Land, aber zwei politische Systeme.«

Ich sage, dass in Deutschland nur das Prinzip »Ein Land – ein politisches System« durchgesetzt wurde.

Fahrradflickwerkstatt

»Wir dagegen,« erklärt Herr Wu Ming, »befolgen inzwischen auch in der großen Politik nicht das Entweder-oder-, sondern das Sowohl-als-auch-Prinzip. Heute, 13 Jahre nach der Vereinigung mit Hongkong, sind die ökonomischen und politischen Strukturen der kapitalistischen Hochburg Hongkong dort immer noch gültig. Das funktioniert gut.«

Nach dieser langen Rede schweigt Herr Wu Ming. Es scheint mir, als ob er damit einer Pflicht Genüge getan hat.

Dann trinken wir Tee. Grüner Tee, sagt er, ist nicht gut für den Magen. Und er bestellt schwarzen Tee.

Irgendwann will er wieder nach Deutschland fahren. Ich lade ihn ein, mich zu besuchen.

Vielleicht hätte ich ihn zum Schluss nicht noch bedrängen sollen, mir auch Persönliches zu erzählen. So laut er über die Politik gesprochen hat, so leise erzählt er von sich. Er hat 7 Geschwister. Sein Vater war der Parteisekretär der Kommune. Kulturrevolutionäre haben ihn zu Tode gequält. Zwei Jahre später starb die Mutter aus Kummer.

»Ich war weit weg beim Studium und konnte nicht einmal zum Begräbnis bei ihnen sein.«

Er versucht die Tränen zurückzuhalten.

Es gelingt ihm mit sehr viel Mühe. Zum Abschied schenkt er mir eine Dose mit weißem Tee und eine Dose mit rotem Tee.

Ich fahre mit der U-Bahn zurück. Draußen ist es noch kälter geworden.

Eine alte Frau versucht den großen Sonnenschirm, unter dem sie auf einem Fahrrad Teigtaschen kocht, so weit nach hinten zu kippen, dass er sie wie eine Orchestermuschel vor dem eisigen Wind schützt. Aus dem Wasserkessel steigen Dampfwolken. Mopedfahrer grüßen, obwohl direkt neben der Köchin ein Straßenschild das Hupen verbietet, mit lang anhaltenden schrillen Tönen.

Wenige Meter weiter parken in der Xinyuan Jie auf nur 50 Metern Hunderte Fahrräder und Mopeds.

Alle sind verstaubt, die Fahrräder meist ohne Gangschaltung. Angebrochene Rahmen hat man mit Pflaster oder Klebeband umwickelt. Kaum ein Fahrrad besitzt eine Klingel und kein einziges eine Lampe. (Schrieb ich schon, dass es in Peking Fahrradfahrern strengstens verboten ist, mit Licht zu fahren, um die Autos nicht zu blenden!?)

Auf dem Bürgersteig beladen die Besitzer die großen Gepäckträger und Anbauten ihrer Fahrräder mit Blumensträußen, mit Gläsern, in denen Fische schwimmen, mit Kartons, in denen Bücher gestapelt sind, mit Papierbündeln, Wasserflaschen und Kisten, gefüllt mit Erde.

Auf Schritt und Tritt begegne ich auch in der Kälte den Müllfrauen. Sie kehren Plaste, Papier und Blätter mit langen Besen auf ihre Schaufeln, werfen den Unrat in den am Fahrrad angehängten Müllwagen und schimpfen, wenn Vorübergehende neben ihnen auf den Boden rotzen. Doch einige der Beschimpften lesen sorgsam Papier auf und werfen es den Fluchenden in den Wagen.

An den großen Kreuzungen stehen Frauen mit roten Fahnen und Megaphonen und versuchen durch Schreien, mit Trillerpfeifen und Fahnenfuchteln zu verhindern, dass sich die Massen bei Rot über die Straße wälzen.

Doch alle Mühe ist umsonst.

Klaus würde sagen: »So sind sie, meine Chinesen.« Und der Satz hat bei ihm einen fast zärtlichen Unterton.

Ich bitte ihn, dass wir noch einmal am Tag durch das abgerissene Hutong fahren, in dem ich in der Nacht mit schweißnassen Händen ängstlich auf die Konturen des Verfalls gestarrt hatte.

Es befindet sich in der Nähe des Compounds. Noch nicht alle Häuser sind zertrümmert worden. Einige stehen leer. Anstelle der Fenster, Löcher in den Wänden. Und auf den Haufen von Steinen und Schutt liegen rote Transparente.

»Wohlstand für alle« und »Der Aufbau Chinas ist sieghaft«.

Der nächtliche Kadaver einer Kuh entpuppt sich bei Tag als der Rest eines Kohlehaufens.

Als wir zurückfahren, bitte ich Klaus: »Lass mich noch die inzwischen abgerissene Dachreiter-Werkstatt fotografieren.« Er fragt, weshalb ich am Ende meiner Chinareise ein Symbol der Zerstörung traditioneller chinesischer Handwerkskunst anschauen möchte.

Ich weiß es nicht.

Aber er fährt mit mir an den Stadtrand. Die Nachbargebäude der Werkstatt sind bis auf die Grundmauern abgetragen. Die Dachreiter-Werkstatthallen stehen noch, und im Hof sind Drachen und Affen, Phönixe und Pferde versammelt. Unbemalt. Tonfarben nackt.

»Nicht alles geht so schnell«, sagt Klaus anscheinend erleichtert. »Manche Wunder dauern auch in China länger.«

Er schlägt vor, dass wir an meinem Abschiedsabend in Peking noch das seiner Meinung nach interessanteste chinesische Restaurant besuchen. Wir finden einen Parkplatz davor und irgendwann drinnen auch einen freien Tisch. Alles ist hier wie am Abend meiner Ankunft. An den Nachbartischen schieben die Chinesen, wenn sie auf ihrem Teller Platz brauchen, die Speisereste von ihrem Teller auf den Tisch, und wenn sie Platz auf dem Tisch haben wollen, die angenagten Hühnerfüße auf den Fußboden. Und sie schreien und schmatzen und rülpsen und trinken die Gläser trocken.

Nur eines ist hier anders als damals im »Sichuan«. Man wählt die Speisen nicht aus einer buntbebilderten Karte. In der Mitte des Restaurants stehen Aquarien und meterlange Schalen. Darin schwimmen, kriechen oder zappeln Hummer und Krebse, Langusten und Muscheln und kleine und große Fische. Ich bin froh und könnte stundenlang sitzen und essen, schwatzen und trinken. Und die Knochen und Gräten von meinem Teller auf den Tisch schieben. Lediglich die roten Weihnachtsmannmützen auf dem Kopf der schönen jungen Bedienerinnen machen mir den Abschied aus dem Paradies der lukullischen Genüsse leichter.

Im Restaurant

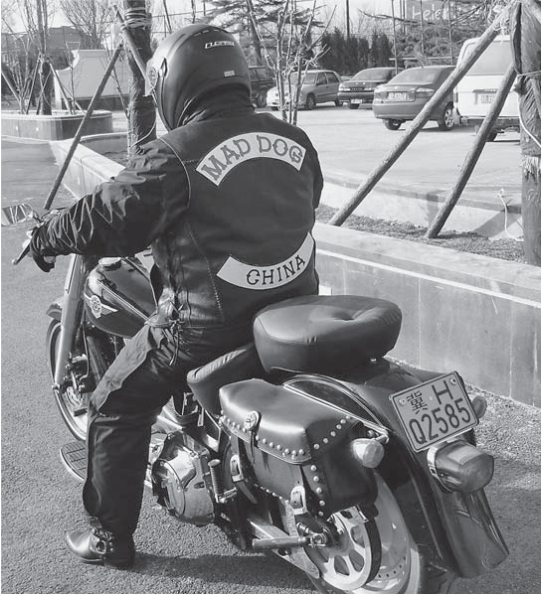

Am nächsten Morgen, der Flieger geht am Nachmittag, rufe ich schon fast intuitiv noch einmal bei Frank, dem »MAD DOG« an. Und er ist wahrhaftig zu Hause. Aber hat natürlich keine Zeit. In einer Stunde treffen sie sich zur sonntäglichen Motorradausfahrt. Wenn ich möchte, sagt er, könnten wir uns am Ausgang des Compounds wenigstens noch verabschieden.

Ein Mad Dog China aus Leipzig

Als ich komme, wartet er schon. Er sitzt in der schwarzen Motorradkluft auf seiner Maschine. Mit süß-saurem Lächeln sage ich ihm, dass ich ausgerechnet ihn, der nur hundert Meter neben uns wohnt, nicht befragen konnte. Weder über das »Gelb-Fieber« noch über die von einem Engländer angeführten »Verrückten Hunde« in Peking.

Der Leipziger sagt: »Man kann in China in so kurzer Zeit nicht alles erfahren.« Ich fotografiere ihn, als er seine Maschine aufheulen lässt, von hinten um das »MAD DOG CHINA« auf seinem Rücken zu Hause buchstabengenau abschreiben zu können.

Dann verabschiede ich mich von der Halloweenhexe, von den Räuchermannels, den Dachreitern, dem Weihnachtsbaum, den chinesischen Masken und dem Terrakottakrieger vor der Veranda.

Als Monika, Klaus und ich am Wachhäuschen vorbeifahren, steht der Junge nicht draußen.

Und ich bin froh, dass keiner salutiert.

Letzter Gruß