Die »Mörderkinder«

ODER:

Liu xia lai de shi lu di xia de hui jin – Geblieben ist nur die Asche unter den Öfen

In dieser Nacht fällt das Bett nicht zusammen, aber am Morgen erschrecke ich zuerst über einen schussähnlichen Knall im Erdgeschoss und danach über das schrille Kreischen der Halloween-Hexe. Eine tönerne chinesische Maske ist von der Wand gestürzt und hat die amerikanische Hexe erschüttert. Die Maske hat den Sturz ohne Schaden überstanden. Aber weil an einer der Dachreiterfiguren – »wegen der Schussligkeit der Ayi«, wie Monika schimpft – schon ein Stück Lasur fehlt, werden wir heute in der Töpferei, in der man Figuren und Masken in traditioneller Weise formt und lasiert, den beschädigten Dachreiter durch einen neuen ersetzen.

Der Wochenendausflug beginnt wie die Fahrt zur Arbeit damit, dass die Heizung im Auto angestellt wird und Anna Loos behauptet »Alles ist Rot«. Aber wir müssen uns weder an den Ampeln vorbei durch den Stau des dritten Ringes kämpfen, noch an der Mautstelle warten. Wir fahren aus Peking hinaus. Meine beiden Gastgeber staunen. In den zwei Monaten, die sie hier nicht vorbeigekommen sind, haben die Wanderarbeiter in einem rasanten Tempo eine neue U-Bahn-Strecke samt Bahnhof aus dem Boden gestampft, genauer gesagt oberirdisch auf mächtigen Pfeilern verlegt. Vor den Olympischen Spielen existierten in Peking 700 Kilometer U-Bahn-Netz. Seitdem sind rund 2800 dazugekommen.

Als wir durch eine scheinbar endlose Fläche fahren, auf der nur noch Abrisssteine, Balken und Schutt als Zeugnisse früherer Bebauung herumliegen, zeigen Klaus und Monika immer wieder nach draußen: »Hier standen vor 6 Wochen die Gemüseläden, hier die kleinen Restaurants, hier die Reparaturwerkstätten …« Und fassungslos: »Nichts mehr davon, nichts mehr.« Auch von den Dörfern ist keine Hütte stehengeblieben.

»Auf die freien Flächen wird man vielleicht fünfzig 18- oder 20-stöckige Hochhäuser hinsetzen«, sagt Klaus. »Doch schon zwei davon würden reichen, um den Leuten aus den abgerissenen Dörfern wieder ein Dach über dem Kopf zu schaffen. Und für jede Familie fließend Wasser. Und für jede Familie eine eigene Toilette.«

Nur an einer Stelle der Brache steigt noch dicker grau-grün-gelber Rauch auf. Er gelangt als beißender Gestank durch die Heizungsluft in das Auto und lässt uns husten. Ein Mann verbrennt nicht mehr zu verkaufende Abfälle.

Kaum sind wir an der Abrissfläche vorbeigefahren, auf der das Unkraut noch keine Zeit hatte, sich auszubreiten, tauchen an der linken Straßenseite niedrige, langgestreckte, in der Sonne strahlend bunte Häuschen auf. Ihre Giebeldächer sind mit blauen, gelben und roten Streifen und die verschiedenenfarbigen Wände mit Zeichnungen verschönt. Die Häuschen erscheinen mir in dieser Welt so unwirklich, als ob ein freundlicher Riese sie aus einem Steinbaukasten seiner Kindheit zusammengesetzt oder Pippi Langstrumpf sie angemalt hätte. Die filigranen Flügel des Eisentores ähneln denen eines Märchenschlosses, sie stehen weit offen.

»Das ist ein Dorf, in dem Kinder von inhaftierten oder schon hingerichteten Verbrechern aufgenommen werden«, sagt Klaus. Wir könnten es von außen fotografieren.

Ich möchte hineingehen und bitte ihn, zu dolmetschen, wenn ich mit den Kindern und den Leitern sprechen darf. Er sagt: »Ich arbeite in China eigentlich nicht als Dolmetscher!« Dann steigen wir aus.

Hinter dem Tor sitzen zwei Mädchen und ein Junge auf den Treppenstufen. Die Mädchen, vielleicht 12 oder 13 Jahre alt, tragen weite Pumphosen, eine in Grün, die andere in Blau. Und dazu bunte wollene Pullover. Der Junge hat Jeans und eine tarnfarbene Militärjacke an. Sie schieben dominoähnliche Holzsteine auf der Treppe hin und her und zeigen uns ganz selbstverständlich mit einer Handbewegung die Richtung: immer geradeaus. Klaus fragt sie nach der Direktion. Da sagt der Junge, ohne aufzuschauen: »Madame Zhang ist nicht hier.« Eines der Mädchen weist ihn zurecht. Er steht auf, nimmt Haltung an und wiederholt sehr laut und deutlich: »Madame Zhang ist nicht hier.« Aber Herr Gao Feng wäre im Dorf.

Während die zwei Mädchen loslaufen, um Herrn Gao Feng zu suchen, gehen wir zwischen den Häuschen bis zu einem großen betonierten Platz. Ich vermute, dass es der Appellplatz ist. Aber wahrscheinlich wird dort in der nächsten Zeit niemand zu einem Appell antreten, denn die Fläche von bestimmt 1500 Quadratmetern ist bis zum Rand mit Maiskolben belegt. Dahinter schieben 5 Jungen einen mit Kohlköpfen beladenen Wagen, füllen den Kohl in Körbe und schleppen sie in ein Lagerhaus. Mädchen tragen Melonen. Auf einem Tram polin hüpfen kleine Kinder. An einem Häuschen lese ich auf Deutsch: »Haus der deutschen Mütter«. Wir gehen hinein. In dem Vorraum stehen in einem Regal Schuhe und Stiefel in Reih und Glied. In den Zimmern dagegen liegt alles, meine Mutter würde sagen, wie Kraut und Rüben durcheinander. Auf den Doppelstockbetten stapeln sich zusammengewickelte Decken, Hosen und Jacken zuhauf, und unter den Betten stehen Eimer zwischen Pappkartons, und an der Wand lehnt die Gitarre neben dem Ventilator und zwei Feuerlöschern.

Im Heim der »Mörderkinder«

Die Mädchen haben Herrn Gao Feng gefunden.

Er ist bullig, hat kleine schmale Lippen im fülligen Gesicht, und die steile hohe Stirn bleibt bis zur Mitte des Kopfes kahl. Lächelnd begrüßt er uns auf Englisch und betont, dass er diese Sprache noch nicht gut und noch nicht lange spricht. Er hat Englisch gelernt, um seinem Sohn zu helfen.

Das Modernste im Büro von Herrn Gao Feng ist ein Computer, der auf einem sehr alten Schreibtisch steht. Die Regale sind schief, und der Stuhl, auf den ich mich setze, ist sehr wacklig. Auf dem Fensterbrett liegen Orangenschalen. Ich frage, ob er sie zu Tee trocknet. »Nein, der Duft der Schalen verbessert die Luft. In unseren Häusern gibt es keine Klimaanlage.«

Sparsamkeit heißt das erste Gebot in den mittlerweile 7 chinesischen »Sonnendörfern« (auf Chinesisch »Taiyangcun«), in denen über 500 Kinder betreut werden. »Natürlich ist das nur ein Bruchteil, aber viele Kinder der vielleicht 1,5 Millionen Inhaftierten sind von ihren Verwandten aufgenommen worden.«

»1,5 Millionen sitzen in chinesischen Gefängnissen?«, frage ich erstaunt.

Herr Gao Feng sagt: »Das sind nicht mehr als 0,12 Prozent der chinesischen Bevölkerung.«

In Deutschland gibt es nach seiner Information 63 000 Häftlinge, also 0,09 Prozent der deutschen Bevölkerung. Aber in den USA wären 2,5 Millionen Menschen (rund 1 Prozent der Bevölkerung) inhaftiert. Die amerikanischen Verhältnisse auf China hochgerechnet, müssten in China statt der 1,5 Millionen 13 Millionen im Gefängnis sitzen.

»Als Ausländer sollte man sich bei der auf Zahlen basierenden Analyse von chinesischen Zuständen zuerst über diese Dimension klarwerden«, sagt Herr Gao Feng.

Gao Feng war Oberst bei den Panzertruppen der Chinesischen Volksbefreiungsarmee. Inzwischen ist er Oberst im Ruhestand. Und weil er mit seinem Sohn Englisch lernte, kaufte er während der Olympischen Spiele die englischsprachige Tageszeitung »China Daily«. Darin las er von Frau Zhang, die in Peking und anderen chinesischen Städten Heime für Kinder von Inhaftierten gegründet hatte. Und weil er nur 70 km von Peking entfernt wohnt und dachte, dass er mit 40 im Ruhestand noch nicht ausruhen sollte, bewarb er sich bei Frau Zhang.

»Obwohl meine Eltern mir den Namen Feng – hoher Berg – gaben, bin ich zu klein geraten: nicht einmal 160 Zentimeter groß, und die Arme auch zu kurz. Das war zwar gut in dem engen Panzer, aber schlecht für eine Autoritätsperson zur Erziehung von Straßenkindern. Mein 12jähriger Sohn überragt mich schon jetzt um einen Kopf.«

Im Speisesaal

Doch seine Entscheidung, im Sonnendorf zu helfen, sei trotzdem richtig gewesen. Als ehemaliger Oberst erhält er außer der Sozialversicherung noch 85 Prozent seiner früheren Bezüge. »Der Staat sorgt für das Militär. Deshalb muss ich für meine Tätigkeit im Kinderdorf nur das Fahrgeld verlangen. Die anderen Mitarbeiter erhalten 600 Yuan im Monat. Die reichen nicht einmal, um die Sozialversicherung zu bezahlen.«

Er geht mit uns zuerst in den Speisesaal, der einer Bildergalerie gleicht, denn an einer Wand hängen Porträtfotos aller 99 Mädchen und Jungen, die im Dorf leben. Stolz will er uns auch in das »Haus der deutschen Mütter« führen, das mit deutschen Spenden gebaut worden ist, warnt uns aber, dass es innen, was die Ordnung betrifft, nicht deutsch aussieht, denn dort wohnen 12 Jungen. Wir erzählen, dass wir es schon gesehen haben.

Im Turnsaal ist – wie in einem Ballettraum – ein großer Spiegel angebracht. Er hat an vielen Stellen schon Sprünge. »Aber die Mädchen üben davor fast täglich die Tänze für das Neujahrsfest.«

Auf einem großen Foto ist eine Frau abgebildet, die zwar nicht wie eine Sportlerin aussieht, aber in stolzer Haltung sehr aufrecht eine brennende Fackel trägt und mit weit ausholenden Schritten läuft.

»Das ist unsere Direktorin Frau Zhang Shuqin, die Gründerin der Sonnendörfer. Sie gehörte zu den von Partei und Regierung ausgesuchten ehrenvollen Personen, die das olympische Feuer auf dem Weg durch China tragen durften.«

Dann versucht er uns auf Chinesisch und Englisch klarzumachen, dass diese Ehrung ungewöhnlich war, denn Frau Zhang hatte mit den Dörfern für Kinder von Inhaftierten sozusagen gegen Partei und Regierung opponiert.

»Der Staat und die Partei haben in China nur die Pflicht, sich um Versehrte, Verwundete und Helden der Nation zu kümmern. Und weil die Partei alles Nötige im Land reguliert, fasst sie jede nicht angeordnete Aktion, jede private Bürgerinitiative als Einmischung und Bedrohung auf. Frau Zhang, eine Mitarbeiterin der Gefängnisverwaltung, stand plötzlich in Opposition zum Staat, ohne allerdings zu einer Oppositionellen zu werden.« Herr Gao Feng meint, dass einer, der mit seinen Initiativen in Opposition zum Staat steht, die Ideen selbstlos nach innen durchsetzt. Ein Oppositioneller dagegen versucht von außen wahrgenommen zu werden, beispielsweise von europäischen und amerikanischen Medien.

»Obwohl der Staat immer noch kein Geld für die Heime der Kinder der Inhaftierten bereitstellt, hat Frau Zhang das olympische Feuer tragen dürfen!«

Dann erzählt er uns ihre Geschichte: Frau Zhang wurde 1948 in einem kleinen Bergdorf in der Provinz Shaanxi geboren. Die Familie lebte in dem Bergdorf Jianhe, in dem es nicht mal Elektrizität gab. Der Vater arbeitete als Verkäufer im armseligen Dorfkonsum, und die kleine Shuqin musste im Winter mit den 5 Brüdern im Bett der Mutter schlafen. Als sie 14 Jahre alt geworden war, erhielt sie eine Ausbildung in Traditioneller Chinesischer Medizin. Während der Kulturrevolution gehörte die 18-Jährige zu den roten Arbeiter- und Studentengarden, die auf Maos Befehl alle »noch übriggebliebenen Feinde des Sozialismus«, also Professoren, Handwerker, Buddhisten, Ladenbesitzer, vernichten oder umerziehen wollten. Und Zhang Shuqin sagte sich von ihrem Vater – »einem im Handel beschäftigten kapitalistischen Feind« – los, verleugnete ihren alten Namen und nannte sich Zhang Weihua – die China Beschützende. 1976, nach Maos Tod, ging sie als sogenannte Barfußärztin in die Berge und behandelte die Menschen dort mit Kräutern und Akkupunktur.

1979 widerrief die Partei Maos Losung, »mehr Menschen sind mehr Hände« (dass China immer stärker würde je mehr Chinesen es gäbe), weshalb jede Familie mindestens drei Kinder haben musste. Stattdessen verordnet sie per Gesetz die Ein-Kind-Ehe. Frau Zhang musste in dieser Zeit bei vielen Frauen zwangsweise das Ungeborene abtreiben. Später arbeitete sie als Journalistin, schrieb auch über die Gefängnisse der Provinz Shaanxi und wurde danach als Polizistin in der Gefängnisverwaltung angestellt. Dort sah sie Kinder, die wochenlang vor den Gefängnistoren lagen und vergeblich auf ihre inhaftierten Eltern warteten. Und sie erlebte, dass Mütter sich im Gefängnis die Pulsadern aufschnitten, weil sie nicht wussten, was aus ihren Kindern geworden war, dass Väter den Verstand verloren, ausbrachen, um ihre Kinder zu sehen, und bei der Flucht erschossen wurden. Auf Bitten der Gefangenen suchte sie deren Kinder auf und fand viele in völliger Verwahrlosung. 1996 kündigte Frau Zhang Shuqin bei der Gefängnisverwaltung, gab ihre Polizeiuniform zurück, verkaufte ihren Hausrat und gründete von dem Erlös das erste Heim für die Kinder von inhaftierten chinesischen Verbrechern.

Herr Gao Feng fasst sich sehr kurz. Schon viele Reporter hätten über die »Mutter der Mörderkinder« geschrieben. Ich bemerke auch keine Gefühlsregungen, als Gao Feng von den Zwangsabtreibungen, die sie vornehmen musste, berichtet. Die militärische Knappheit seiner Rede ist wahrscheinlich nicht nur in seiner Vergangenheit begründet. Auch hier im Dorf läuft alles nach genauen »militärischen« Regeln. 5.30 Uhr wecken. Frühstücken. Gemeinsamer Abmarsch in die Schule. Um den Wert des Essens nicht zu vergessen und damit sie keine Nahrungsmittel vergeuden, müssen die Kinder vor den Mahlzeiten das alte chinesische Gedicht vom hart arbeitenden Bauern rezitieren, der im Schweiße des Angesichts das Feld bestellt und der ihnen mit seiner mühsamen Arbeit den Teller füllt. Jeden Tag rezitieren sie das zwei Mal im Chor. Sie müssen selbst auf den Feldern arbeiten. Auf knapp 20 ha bauen sie Mais, Melonen, Kraut und Sojabohnen an.

Im Empfangsraum vor dem Büro zeigt uns Herr Gao Feng Fotos von den Kindern, die ihre Eltern im Gefängnis besuchen oder mit ihnen vom Heim aus telefonieren dürfen. »Einer von ihnen telefonierte noch am Abend, bevor der Vater hingerichtet wurde, mit seinem Baba. Er wusste nicht, dass es das letzte Mal sein würde. Er fragte immer nur: ›Baba, wann kommst du nach Hause?‹ Und der Baba sagte: ›Lerne gut, mein Sohn, dann bin ich stolz auf dich.‹«

Ein Mädchen, das miterlebte, wie die Mutter den Vater, der sie Tag für Tag geschlagen hatte, mit dem Messer erstach, schreibt der inzwischen hingerichteten Mutter immer noch Briefe. Eine Pflegerin hat die Briefe unter der Matratze gefunden. »Mama, er hat dich geschlagen, er war böse. Du bist gut. Und wenn ich heirate, wirst du auf meiner Hochzeit tanzen …«

Man würde den Kindern nicht sagen, wenn die Mutter oder der Vater tot sind. Ein Vater, der mit seinem Kind viele Jahre in China als Wanderarbeiter von Baustelle zu Baustelle und von Fabrikhalle zu Fabrikhalle umhergezogen war und wegen eines Päckchens Opium verhaftet wurde, durfte erst, als das Urteil feststand, mit dem Kind telefonieren. Er wurde zum »Tod mit zwei Jahren Bewährung«, also eventuell Umwandlung in lebenslänglich, verurteilt. (Durch ein neues Gesetz sollen die Delikte für die Todesstrafe in China von 68 auf 55 reduziert werden.) Sein erster Satz am Telefon: »Mein Sohn, wir werden uns bald wiedersehen.«

Auf den Fotos weinen die Kinder nicht. »Das tun sie nur nachts in ihren Betten.« Um 21.30 Uhr ist für alle im Heim der Tag zu Ende.

Auch die Königin von Schweden hat das Kinderdorf schon besucht. Aber inkognito. Erst später erfuhr Frau Zhang, dass sie hier gewesen war. Herr Gao Feng weiß nicht, ob sie anschließend königliches Geld für das Heim überweisen ließ.

»Der Aufenthalt kostet im Monat für jedes Kind 35 Euro, aber wie gesagt: Der Staat zahlt nichts. Wir sind froh, wenn die Zusammenarbeit so klappt, dass uns die Polizei auf der Straße oder vor Gefängnissen aufgelesene Kinder übergibt.«

Inzwischen sind alle Kinder vom Feld zurück, haben den Kohl abgeladen und das Unkraut zwischen den Obstbäumchen im Dorf gejätet. An jedem dieser Bäume hängt ein Herz mit dem Namen des Stifters. 50 Yuan muss man für seinen Baum bezahlen.

Es ist nicht einfach, die Chinesen zu Spenden zu bewegen, sagt der Oberst a. D. Immer noch klingen vielen die Sprüche von Mao in den Ohren, dass der Sohn eines fleißigen Vaters ein fleißiger Sohn wird und der Sohn eines Helden selbst ein Held, aber der Sohn eines faulen armen Tunichtguts ein fauler armer Tunichtgut wird. »Diesen Kreislauf kann man nicht durchbrechen, er ist ebenso naturgegeben, wie die Chinesen sagen, dass eine Katzenmutter keine Hunde gebären kann. Weshalb sollte man Kindern von Mördern, die wieder Mörder werden, helfen? Aber inzwischen gibt es auch in China Unternehmer, die Millionen Dollar besitzen und die wie in den USA manchmal für soziale und kulturelle Zwecke spenden.«

Privat geht heute schon vor Sozialismus.

Im Empfangsraum schauen sich mittlerweile Besucher die ausgelegten Alben mit den Fotos aller Kinder an. Sie können sich ein Kind, das ihnen gefällt, aussuchen, mit ihm sprechen und ihm Sachen oder Geld schenken.

»Doch das Geld dürfen die Kinder nicht für sich behalten. Es wird an alle, auch an die von Besuchern weniger bevorzugten Kinder, verteilt. Unter Führung der Kommunistischen Partei gibt es, zumindest bei der Verteilung der Spenden, immer noch eine Art von Sozialismus in China … Oder eine Wiederauferstehung von Konfuzius«, philosophiert Herr Gao Feng.

Der nach Maos Tod wieder zu Ehren gekommene Gelehrte habe den Chinesen schon 500 Jahre vor Christi beigebracht, wie sie sowohl im Kleinen als auch im Großen zusammenleben müssen: »Sie sollen sich gegenseitig helfen, aber sie müssen dabei bedingungslos den Gesetzen und Strukturen der Macht gehorchen. Hier im Dorf helfen wir den Kindern von zum Tode Verurteilten und Hingerichteten. Doch wenn Sie mich fragen, ob ich dafür bin, die Todesstrafe in China abzuschaffen, antworte ich: Man soll sie beibehalten! Wie könnte unser 1,3 Milliarden großes Volk sonst vor der Gesetzlosigkeit bewahrt werden? Nur wenn Mörder, Drogenhändler, Vergewaltiger und andere Verbrecher wissen, dass sie für ihre Taten hingerichtet werden.«

»Ist auch Frau Zhang für die Todesstrafe?«, frage ich.

Er nickt.

Am Informationsstand kaufe ich für 20 Euro ein Bild mit zwei Dschunken. Die Kinder haben es aus Bambusfäden zusammengesetzt und eine farbenfrohe fünfblättrige Sonne – das Symbol des »Sun-Village«-Kinderdorfes – auf den Himmel gestickt.

Als wir durch das schmiedeeiserne Tor hinausgehen und ich immer noch über die Ansicht von Frau Zhang und Herrn Gao Feng, dass die Todesstrafe in China nicht abgeschafft werden soll, nachdenke, wiederholt Klaus: »Mit der Zeit wirst du alles begreifen.«

(Das Bild der Kinder aus dem Sonnendorf hängt heute im Wohnzimmer. Kunstsinnige Besucher betrachten es nur kurz und denken – ohne dass sie es aussprechen –, dass ich billigen Erinnerungskitsch liebe. Manchen erzähle ich dann vom Dorf der »Mörderkinder«.)

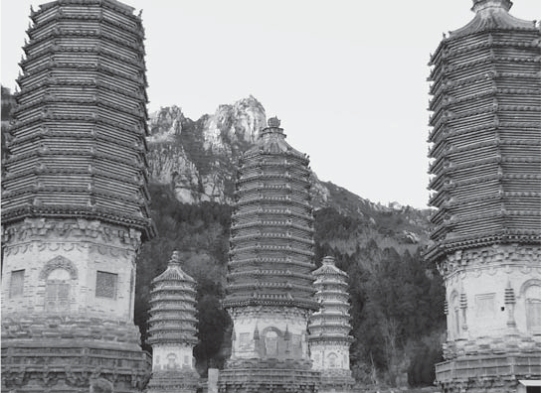

Je weiter wir aus Peking hinausfahren, umso deutlicher verfärbt sich der graue smokverhangene Himmel zu einem kalten hellen Blau und umso frischer wird die Luft. Nur 50 Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt, erheben sich die Berge, die wie ein Damm verhindern, dass die klare Luft des Nordens in die Millionenstadt hineinströmen kann. Als wir an den Silbernen Pagoden aussteigen, die vor 300 Jahren vor und in die Felsen gebaut worden sind, brennen auf den Gipfeln der Berge schon die Feuer der untergehenden Sonne.

Die silbernen Pagoden

Nur wir wandeln jetzt noch zwischen den Türmen und durch die Gärten. Im Tempel lächelt der Buddha gütig und schenkt uns, die wir aus der Hektik der Stadt in seine Einsamkeit gekommen sind, den Frieden, die Schönheit und den Einklang von Natur und Religion. Erst am Ausgang des silbernen Pagodenwaldes wird die Stille durch die Rufe von Frauen, die Obst, Nüsse und Andenken verkaufen, gestört. Sie stehen dick eingemummelt da und frieren. Wir sind heute bestimmt ihre letzte Hoffnung auf ein Geschäft. Und je weiter wir uns entfernen, umso lauter schreien sie uns nach.

Monika meint, dass die Nüsse, die sie für das Weihnachtsfest in Deutschland kaufen will, an der Straße nach Peking billiger zu haben sind als hier vor den Pagoden. Noch während Klaus »Alles Rot« einschaltet, höre ich das Rufen der Frauen.

Die Töpferei, in der Monika ihre Dachreiterfiguren und Masken gekauft hat, befindet sich am Stadtrand. Auf dem Hof der niedrigen aus Ziegeln gemauerten Werkstätten stehen Paletten, in denen Hunderte gebrannte, aber noch unbemalte Krüge und Vasen liegen. Eine Frau führt uns in den Verkaufsraum, in dem Affen, Löwen, Drachen, Widder, Gnome, Pferde, Schlangen und vielbeinige, mehrköpfige Fabelwesen nebeneinander aufgereiht sind.

Monika tauscht ihren angeschlagenen Dachreiter-Affen, ich kaufe die Tierkreissymbole für meine Kinder, und Klaus wünscht der Verkäuferin Frau Lu, die aus einem 500 km entfernten Dorf nach Peking gekommen ist, eine gute Woche und ein glückbringendes Neujahrsfest. Die Frau schüttelt den Kopf. »Das Feuer in der Töpferei ist erloschen. Es blieb nur die Asche unter den Öfen.«

In drei Wochen werden die Bagger kommen und die Töpferwerkstatt wie die anderen Häuser rechts und links der Straße abreißen. Nebenan sind die Häuser schon dachlos. »Die Ziegel haben die Besitzer mitgenommen«, sagt sie.

Die Dachreitertöpferei

»Wohin?«, frage ich.

Das weiß sie nicht. »Die Behörden haben uns nur mitgeteilt, dass die Häuser in drei Wochen leer sein müssen.«

In den Regalen stehen noch Tausende Masken und Figuren. Ich suche für zwei Enkel, die nach dem chinesischen Kalender im Jahr des Tigers geboren worden sind, Tigerfiguren.

»Die Tiger sind ausverkauft – 2010 war ein fruchtbares Jahr«, sagt die Frau. »Und das chinesische Symbol für das Jahr 2011, das Jahr des Hasen, wird der Meister hier nicht mehr brennen.«

Klaus fotografiert die alten Werkstätten. Monika findet einen noch unbemalten dicken, lachenden Buddha. Sie bekommt ihn von der Verkäuferin 50 Prozent billiger.

»Ich kann in mein Dorf zurückgehen oder in Peking Straßen kehren oder die Schranken von Tiefgaragen bedienen. Aber der Meister«, klagt Frau Lu, »der alte, erfahrene Meister, wo wird er die kaiserlichen Dachreiterfiguren brennen können?«

Am Abend treffen wir uns mit deutschen Bekannten von Monika und Klaus im Restaurant zum »Feuertopf«. Wir sitzen zu zehnt um den runden Tisch, auf dessen Drehscheibe Rindfleisch, Eier, Rettich, Hummer, Rinderzunge, Lachs, Kraut, Pilze, Hähnchenfleisch, Spinat, Tofu, Süßkartoffeln und andere noch rohe Köstlichkeiten liegen. Jeder Gast erhält einen Topf, in dem über einem Rechaud sehr scharf gewürzte Brühe kocht. Darin kann man sich Fleisch, Fisch und Gemüse garen. Bier gibt es, so viel man trinken will, gratis. Nach drei Stunden Schlemmerei bezahlt jeder von uns nicht einmal 5 Euro.

»Ich muss in China nicht mehr kochen, wenn ich spät von der Arbeit komme«, sagt Monika. »Wir können jeden Abend in einem Restaurant preiswerter als zu Hause essen.«