Das Geschäftsessen

ODER:

Bai fen zhi ling dian ling yi de cuo wu yi jing shi bai fen zhi yi bai tai duo le – 0,01 Prozent Fehler sind schon 100 Prozent zu viel

Um 4.30 Uhr schläft wahrscheinlich auch der diensthabende Junge im Eingangsbereich des Compounds. Erst das Scheinwerferlicht unseres Autos macht ihn munter. Doch der schlaftrunken aus dem Häuschen herausstolpert ist nicht »mein« Salutierender, sondern ein wohl gleichaltriger, aber korpulenterer Junge. Er weiß nicht, was er zuerst machen soll. Die verstrubbelten Haare glattstreifen? Die Kapuze gegen die Kälte überstülpen? Oder stillstehen und salutieren? Er versucht alles gleichzeitig. Lachend grüßt Klaus zurück. Trotz der frühen Morgenstunde ist mein Gastgeber gut gelaunt.

Ohne auch nur einmal im Stau stehen zu müssen, fährt Klaus entspannt durch das nächtliche Peking, holt seinen Mitarbeiter ab, der nach 5 Minuten auf dem Rücksitz schon wieder in den Nachtschlaf zurückgefallen ist, und singt mit Anna Loos: »Wir sind Findelkinder …«

Ich freue mich, als wir die Hochhäuser hinter uns gelassen haben und ich trotz des Nebels, der sich mit dem Smog zu einem dichten, noch auf der Erde liegenden grauen Schleier vermischt hat, eine rötlich matte Sonne aufgehen sehe. Später erblicke ich auch Felder, die zwar schon abgeerntet sind, aber auf denen an manchen Stellen noch grüne Inseln wachsen. Klaus sagt, dass es Gräber von Bauern sind, die auf ihrem Acker beerdigt werden dürfen. Die Hinterbliebenen kurven mit den Traktoren und Mähmaschinen beim Pflügen und Ernten ehrfürchtig drum herum und mühen sich dort, besonders ordentlich zu arbeiten, denn der Tote beobachtet sie dabei.

Wenn wir durch Dörfer fahren, rieche ich den mir noch gut bekannten Rauch der Kohlefeuerung. Vor den garagengroßen, aus Betonteilen zusammengesetzten, dicht aneinander stehenden Wohnunterkünften sind runde Briketts oft bis zu den Dächern gestapelt. Sie werden aus Kohlenstaub gepresst. »Noch vor zwanzig Jahren heizten alle Pekinger nur mit diesem furchtbar stinkenden Brennmaterial«, sagt Klaus.

Als müssten sie die Luft säubern, stehen zwischen den Siedlungen und entlang der Autobahn neu gepflanzte Laubbäume. Die Fahrbahnen trennt eine grüne Wand aus kleinen Zypressen. Auf den Brücken werden sie durch hölzerne, grün angemalte Attrappen ersetzt, die wie Schießbudenfiguren aussehen. Klaus meint, dass es in China noch einfach ist, sehr schnell neue Straßen zu bauen, neue Fußwege anzulegen und Bäume zu pflanzen. »Man muss keine privaten Eigentümer fragen: ›Dürfen wir hier eine Autobahn oder Eisenbahnstrecke entlangführen?‹«

Je höher die Sonne steigt, umso dichter wird der Verkehr. Der Geruch von Kohlenrauch vermischt sich mit den Dieselwolken, die altertümliche Lastkraftwagen ausstoßen. Sie fahren sehr langsam. Klaus überholt sie rechts auf der schmalen Standspur. Und ich muss ihm signalisieren, ob sie frei ist, denn oft stehen dort unverhofft Frauen und kehren den Asphalt mit Straßenbesen. Bei einer Vollbremsung auf der Standspur wacht der Mitarbeiter von Klaus auf.

Der Mais wird getrocknet

Gegen 10 Uhr zahlen wir an der Mautstelle für die 500 Kilometer 150 Yuan und fahren auf der Landstraße nach Xingtai weiter. Kurz vor dem Ort staut sich der Verkehr. Auf etwa 50 Metern ist die Straße nur auf einer Seite zu befahren. Daneben liegen viele Tonnen Maiskörner zum Trocknen in der Sonne. Und die sonst sehr rabiaten chinesischen Chauffeure, die jeden Radfahrer, der nicht ausweicht, gnadenlos in den Straßengraben drängen, fahren vorsichtig um den Mais herum.

Das Wälzlagerwerk befindet sich außerhalb der Stadt neben einer sehr breiten schnurgeraden vierspurigen Allee. An allen Laternenmasten hängen rote Plakate mit Losungen.

»Nein«, sagt Klaus, »das ist keine sozialistische Propaganda, sondern Reklame für alle möglichen Markenartikel und für Geschäfte und Dienstleistungen in der Stadt.«

Er parkt das Auto an einer Stelle, die vom Werk aus nicht einzusehen ist, holt einen schwarz-weiß gestreiften Schlips und die schwarze Anzugjacke aus dem Kofferraum und verwandelt sich auf der Straße in einen deutschen Geschäftsmann.

Ich frage, woher er das chinesische Unternehmen kennt.

»Von der Messe in Shanghai. Dort hatte es einen großen interessanten Stand.«

Der Mitarbeiter und ich laufen beim Gang durch das Werktor zum Verwaltungsgebäude einen Schritt hinter Klaus. Er trägt seinen schwarzen schweren Aktenkoffer und ich seinen Laptop.

In der Pförtnerloge des Gebäudes werden wir von zwei unbeschlipsten jungen Männern und einer Sekretärin begrüßt und von ihnen in einen daneben befindlichen Warteraum begleitet. Der dickere der beiden Männer stellt sich als Manager Fu Deqiang vor, der andere als Marketingdirektor Zhang Bin. Klaus reicht jedem mit beiden Händen seine Visitenkarte und bekommt jeweils eine zurück. Um die Verhandlungen nicht zu stören, halte ich mich im Hintergrund. Doch die Verhandlungen können noch nicht beginnen, denn wir sind nach der 500 Kilometer langen Fahrt zwar pünktlich, aber der Chef, Herr Xin, fehlt. Wir sollen uns zuerst erfrischen. Anstelle von grünem Tee bietet die Sekretärin kleine Sodaflaschen mit Vitaminen an. In der nächsten Stunde erhalten wir, auch wenn wir sie nur zur Hälfte ausgetrunken haben, dreimal neue Flaschen.

Weil der Chef immer noch nicht erscheint, schlägt der Marketingchef vor, die Hallen des Betriebes zu besichtigen. Und als wollte er uns wegen des Ausbleibens des Chefs trösten, sagt er, dass wir alles, auch die Produktion, die Wälzlager und die Maschinen, fotografieren dürfen. Vor dem Betriebsrundgang ruft der Manager Fu Deqiang den Werksfotografen an. Der dokumentiert den »Besuch der deutschen Wirtschaftsdelegation im Wälzlagerwerk von Xingtai« zuerst mit einem Gruppenfoto und begleitet uns dann in die Werkhallen. Die mit ziegelroten runden Blechdächern gedeckten Hallen stehen zwischen Sträuchern und Baumsetzlingen inmitten von gepflegten Rasenflächen. Vor jedem Halleneingang ist ein grüner Abfalleimer angebracht.

Auch in den Hallen sieht es aus, als ob ein Besengeschwader extra für unseren Besuch den Fußboden geschrubbt und Staub gewischt hat, denn ich entdecke kaum einen Ölfleck, kein herumliegendes Verpackungsmaterial und sehe auch keine Fusseln auf den alten Maschinen.

Wahrscheinlich ist es nicht schwer, hier Ordnung zu halten, meint Klaus. »Guck dich mal um! Was siehst du?«

»10 Maschinen, aber nur zwei laufen. Und lediglich 5 Leute, die hinter den Maschinen stehen oder die ölglänzenden Wälzlager verpacken, arbeiten in der Halle.«

»Was siehst du noch«, examiniert er mich weiter. Und weil ich ehemaliger DDR-Bürger immer noch auf rote Plakate schaue und neugierig bin, was draufsteht, sage ich: »In jeder Halle hängen ein oder zwei an die zwanzig Meter lange Banner.«

Klaus übersetzt mir die Losungen darauf.

»0,01 Prozent Fehler sind schon 100 Prozent zu viel!«

»Wenn du bei anderen Menschen Hochachtung erringen willst, musst du sie auch achten!«

»Wer keine Ordnung hält und deshalb suchen muss, verliert Zeit, um Geld zu verdienen!«

»Schütze deine Hände und Augen bei der Arbeit vor allen Gefahren!«

Was mir sonst noch auffällt?

»Eigentlich nichts.«

»Der geringe Ausstoß der Maschinen, die hier laufen, reicht wahrscheinlich kaum für eine positive Betriebsbilanz. China boomt nicht überall«, erklärt mir Klaus.

Der Marketingchef Zhang Bin hatte uns im Verwaltungsgebäude informiert, dass im Betrieb 200 Leute beschäftigt sind. Auf dem Weg zu den Hallen korrigiert er die Zahl auf 100. Und in den Hallen fügt er hinzu, dass zurzeit viele Arbeiter Urlaub haben oder krank sind.

Am Ende der breiten Betriebsstraße steht zwischen Zementsäcken, Steinhaufen, Schutt und Blechteilen ein großes Denkmal auf einem schwarzen, mit goldenen Schriftzeichen verzierten Sockel. Die Betonfigur – in Falten gelegter, bis zur Erde reichender Umhang mit weiten Ärmeln, einem langen zipfligen Gelehrtenbart am Kinn und einem hohen Würdenträgerhut auf dem Kopf – hält ein mir unbekanntes, wahrscheinlich geodätisches Messinstrument in der Hand. Der Begleiter des Marketingchefs erklärt mir, dass dieser Mann Guo Shoujing, der Erfinder der Wälzlager ist.

»Der Wälzlager in China oder in der ganzen Welt?«, fragt Klaus.

»Bestimmt in der Welt«, sagt der Chinese. Und fügt, nachdem er höflich neben den Gehweg gerotzt hat, hinzu, was die Chinesen in ihrer schon sehr alten Zivilisation erfunden haben: Kompass, Seide, Nudeln, Porzellan, Fußball, Taschentuch, Schießpulver …

Ich frage, wo und wann Guo Shoujing gelebt und was er außer den Wälzlagern noch entwickelt hat.

Das könnte ich, sagt der Marketingchef, in einem Buch, das er mir schenken wird und in dem die Geschichte ihres Betriebes beschrieben ist, nachlesen. Das Buch findet er im Büro. Den Direktor nicht. Dessen Zimmer und der Chefsessel mit einer hochaufragenden Rückenlehne sind immer noch verwaist. Der U-förmige Schreibtisch des Direktors reicht kaum aus, um die Bürotechnik darauf zu platzieren. Bildschirm, zwei Computer, drei Telefone und ein viertes am Faxgerät, ein Drucker, zwei Handys, ein Kopierer. Verschämt steht hinter dem Bildschirm ein kleiner runder grüner Kaktus.

Für uns gibt es erneut Sodawasser mit Vitaminen. Und Klaus zeigt auf dem Laptop ein Video über den Betrieb in Mittweida. Die Chinesen loben die Präzision der Teile und die automatische Fertigung mit modernsten Maschinen. Danach teilen sie, damit wir uns die Hände nicht beschmutzen, grob gewebte Fingerhandschuhe aus und präsentieren eine Kollektion von Wälzlagern. Sie stammen nicht alle aus dem eigenen Betrieb.

»Wir verkaufen als Zwischenhändler auch Wälzlager aus anderen Ländern«, sagt der Marketingchef. Und weil der Direktor unterwegs ist und es noch dauern kann, bis er ankommt, schlägt er vor, das Lager zu besichtigen. Der Fotograf läuft wegen der Gruppenfotos immer einige Schritte vor uns.

In der großen Lagerhalle finden wir kaum noch einen Gang zwischen den übervollen Regalen und den auf dem Boden gestapelten Wälzlagern. Wir klettern über russische, deutsche, englische, französische … Klaus begutachtet die in den Regalen liegenden sehr kleinen und die am Eingang gestapelten im Durchmesser über einen Meter großen Wälzlager. An den bestimmt 1000 verschieden großen, aber nicht nach Größe sortierten, sondern ungeordnet in den Regalen liegenden Fabrikaten hängen Pappen, auf denen mit Hand geschrieben steht, woher, wie groß, wann hergestellt, und wie viel davon noch am Lager sind.

Klaus stöhnt: »Wer soll sich in diesem Wirrwarr bloß zurechtfinden?«

Und mir fällt der Spruch über die Ordnung auf dem roten Banner ein.

Als wir am Betondenkmal des Wälzlagererfinders Guo Shoujing vorbeigehen, bedanke ich mich beim Marketingchef noch einmal für das Buch und sage, dass in dem dicken Werk leider nur Persönlichkeiten des Betriebes und die Parteichefs der Stadt im Foto zu sehen sind, aber nicht Guo Shoujing.

Dann sollten wir, sagt Herr Zhang Bin sehr unwirsch – ich habe ihn unbeabsichtigt vor seinem Mitarbeiter kritisiert –, zu Hause im Internet nachschauen.

Zum Mittagessen fahren wir auf der Allee mit den vielen Straßenlaternen in die Stadt, die mir, weil sie beschaulich ist, auf den ersten Blick besser gefällt als Peking. Radfahrer, Mopeds und dreirädrige mit den Füßen angetriebene Lasttransporter beherrschen das Straßenbild. Kleine Geschäfte säumen die Hauptstraße. Vor einem steigen Feuerwerkskörper in die Luft, und rote Ballons sind als schwebender Triumphbogen über die Straße gespannt. Darunter breitet sich ein Blütenteppich aus. Viele Chinesen drängeln sich vor diesem schon alten Geschäft, das wohl eine Neueröffnung feiert und in Peking vielleicht zu denen gehören würde, die dort täglich dem Abrissbagger zum Opfer fallen.

Im Restaurant begleitet mich der Manager zur Toilette, wartet davor und geht dann mit mir zurück in das vorbestellte Séparée. Dort stehen vorerst nur Kandiszucker und Zahnstocher auf der gläsernen Drehscheibe. Mit dem in Plaste eingeschweißten Geschirr bringen die Kellner dann Fleisch und Fisch, Tofu und Teigtaschen …

Während des Essens erzählt Fu Dequiang, dass viele Menschen in Xingtai von der Produktion der Wälzlager leben. Er selbst besitzt ein Geschäft für den Verkauf der Lager. Das hat er seiner Frau übergeben.

Kurz bevor die Kellner Reis, Suppe und Tee, die in China eine Mahlzeit abschließen, servieren, kommt ein Mann ins Séparée. Er sieht wie ein großer Junge aus und trägt eine schwarze, modische Cordjacke mit Schulterklappen und doppelreihigen Silberknöpfen. Sofort stehen die beiden Chinesen auf, und der Marketingchef öffnet dem jungen Mann, noch während der im Stehen mit seinem Handy telefoniert, eilfertig das eingeschweißte Geschirr und legt ihm die Essstäbchen zurecht. Der Mann holt drei Visitenkarten aus seiner Brieftasche und überreicht sie uns. Ich möchte es nicht glauben, was ich Gold auf Weiß in der Hand halte: Dieser große Junge ist Direktor Xin.

Der 26-Jährige, dem der Vater alle Eigentumsrechte an der Firma abgetreten hat, freut sich, wie er sagt, über unseren Besuch und dass wir uns kennenlernen. Während er isst und mit uns spricht, greift er bestimmt ein Dutzend Mal zum Telefon. Er führt anscheinend, man merkt es an seinem angespannten Gesicht, sehr ernsthafte Gespräche.

Wieder im Betrieb angekommen, entschuldigt sich Herr Xin mit einer unaufschiebbaren Arbeit und verschwindet in seinem Büro. Uns überreicht Herr Fu Deqiang neue, saubere Handschuhe, denn die anderen hatten wir ordentlich zurückgelegt. Dann holt er aus einem Schrank ein Pendelrollenlager und zeigt uns das schwere, nach allen Seiten drehbare in Deutschland hergestellte Produkt. Er lobt es mit blumigen Worten und fragt Klaus schließlich sehr höflich, ob sein Betrieb in Deutschland dieses hochwertige Pendelrollenlager mit ihnen gemeinsam in China nachbauen würde.

Klaus lehnt genauso höflich ab.

Als alle ihre Handschuhe zurücklegen, stecke ich meine klammheimlich ein. Weil ich mir in Deutschland nicht vorstellen konnte, dass es in Peking so bitterkalt sein wird, hatte ich mir keine Handschuhe mitgenommen.

Der Marketingchef bittet den Direktor zum Abschiedsfoto. Ich fotografiere die fünf vor dem Verwaltungsgebäude.

Am Auto zieht Klaus die Anzugjacke aus, bindet den Schlips abundverstautalleszusammen mit dem Laptop im Kofferraum. Auf der Nebenstraße staut sich schon wieder der Verkehr. Arbeiter schaufeln den getrockneten Mais auf einen Hänger.

»Hoffentlich hatten sie eine gute Ernte«, bemerkt Klaus.

Während der Heimfahrt spricht er wenig, aber wenn, wundert er sich über den 26-jährigen Direktor, Herrn Xin. Was ich während des Essens vor allem als störende Telefonate wahrgenommen hatte, waren in der Tat wichtige Aufträge für den Betrieb und Kaufabsprachen.

»Darunter bestimmt zehn Bestellungen für Wälzlager. Und dieser Herr Xin hatte, ohne auf ein Papier zu schauen, alle gewünschten Größen, die verschiedenen Fabrikate und die Anzahl der noch im Lager vorhandenen Wälzlager, einschließlich der ausländischen, im Kopf und besiegelte den Kauf schon während des Essens.«

Ich frage ihn, ob er mit dem Direktor auch über einen Kaufvertrag gesprochen hat.

Er schüttelt den Kopf. »Wir haben zusammen gegessen und uns kennengelernt. Ich weiß jetzt, ob ich mit dem Betrieb weiterverhandeln kann oder nicht. Das ist doch viel. Mit deutscher Ungeduld kommst du in China nicht weit.«

Und er überholt rechts auf der Standspur. Jedes Mal, bevor er Vollgas gibt, signalisiere ich ihm, ob die Standspur frei ist. Oder ob sie mit Schaufel, Besen und Schubkarre bewaffnete Frauen in schwarzen Jacken und mit klobigen Schuhen kehren wollen.

Wir kommen rechtzeitig nach Peking zurück, um am Abend im Auditorium der Deutschen Schule Anja Obst bei ihrer Buchpremiere des »Fettnäpfchenführers China«1 zu erleben.

Fünfzig Leute sitzen in dem großen Hörsaal, dessen Reihen so steil ansteigen, dass sich die oberste bestimmt 8 Meter über dem Rednerpult der Autorin befindet. Ich bedauere die schmächtige Frau nicht nur, weil sie zum ersten Mal aus ihrem ersten Buch vor Publikum vorlesen soll, sondern weil sie bis zur letzten Reihe hinauf schreien muss, denn die Organisatoren haben vergessen, ein Mikrofon aufzustellen. Sie schüttelt die langen schwarzen Haare zur Seite und versucht es ohne Mikrofon, schaut dann aber mit ihren eigentlich sehr lebendigen Augen traurig ins Publikum.

Das bräuchte sie nicht, denn es ist mucksmäuschenstill. Und das Lachen zwischendurch beweist, dass man sie – wenn auch mit Mühe – selbst in der obersten Reihe noch hören kann. Alle verstehen Anja Obst, ohne dass sie jedes Wort verstehen müssen. Denn die Geschichten ihres Helden Peter, der zuvor noch nie in China war, dann aber ein sechsmonatiges Austauschstudium in Peking absolviert und sich durch die Hindernisse und ungewohnten Eigenheiten des chinesischen Alltags kämpfen muss, das sind die Geschichten der meisten, die im Auditorium sitzen. Sie kamen vor zwei, drei oder zehn Jahren nach China. Und sie kennen längst die öffentlichen Toiletten, die Anja Obst beschreibt. Loch an Loch im Zementboden mit Fußabtritt, aber ohne Wasser. Loch an Loch mit Fußabtritt, Zwischenwänden und Wasser – ein Kommunikationszentrum, in dem man davor, danach oder dabei Auskunft über Woher, Wohin und Wohlbefinden gibt. Und schließlich in Vorbereitung der Olympischen Spiele der Bau von Luxustoilettenkabinen mit Sitzklo, Brille und Parfümzerstäuber. (Schon 10 Jahre zuvor hatte der damalige Staatspräsident Jiang Zemin geklagt: »Wie kann es sein, dass China Satelliten bauen kann, aber keine Toiletten, die nicht stinken?«) Doch diese Luxussitzklos erscheinen manchem Chinesen, der ein Leben lang über der Toilette gehockt hat, derart widernatürlich, dass Verhaltensschilder angebracht werden mussten. »Darauf sind 6 Strichmännchen abgebildet, die in verschiedenen Varianten die Toiletten benutzen: sitzend, stehend hineinpinkelnd, die gleiche Variante noch mal, diesmal mit dem Deckel auf der Brille, aus der Schüssel trinkend, auf der Schüssel hockend und wie ein urinierender Hund davor kniend. Bis auf die Sitzpositionen sind alle anderen rot durchgestrichen.« Und Anja Obst weiß, dass in chinesischen Linienflugzeugen manchmal Fußabtritte von schmutzigen Schuhen auf den Brillen zu sehen sind. Alte Gewohnheiten können sehr hartnäckig sein.

Die Zuhörer kennen auch Peters traumatische Erlebnisse mit Strom und Gas. Die müssen in China meist im Voraus bezahlt werden. Eine Chipkarte für den Zähler wird bei Bank oder Post gegen Geld aufgeladen, und wenn die Karte leer ist, wird es unweigerlich – und falls Bank und Post abends schon geschlossen haben, bis zum nächsten Morgen – zappenduster.

Fast alle im Saal finden ihre eigenen Erfahrungen wieder. Für mich sind die beschriebenen Details »die theoretischen Krücken, mit denen man durch die praktische Realität eines fremden Landes humpelt«, wie ein chinesischer Dichter, den ich 5 Tage später treffe, formulieren wird.

Nach einer Viertelstunde bringt ein Techniker das Mikrofon. Anja Obst liest nun noch sicherer und souveräner. Sie weiß, wovon sie spricht. Sie hat Wirtschaftssinologie studiert, lebt seit 1998 in Peking, arbeitete unter anderem für die ARD und den »Focus«. Und sie hat mit dem »Fettnäpfchenführer« ein Buch verfasst, das nicht nur den Europäern die unverständlichen Eigenheiten des chinesischen Alltags zu erklären versucht, sondern das die soziologischen, politischen und wirtschaftlichen Probleme des Riesenlandes sehr genau dokumentiert.

Für Klaus und mich ist die Lesung außerdem der passende Abschlusskommentar unseres Besuches in der Wälzlagerfabrik Xingtai. Nur das Geschäftsessen dort war mit zwei Schnäpsen wohl nicht repräsentativ, denn »50 Milliarden Euro, ein Drittel des landesweiten Gastronomieumsatzes, werden jährlich für Geschäftsessen in China ausgegeben, viele davon durch Steuergelder finanziert. Dabei rinnen 5 Milliarden Liter Reisschnaps die Kehlen hinunter. Ohne Alkohol sind Geschäftsabschlüsse in China schwer zu bewerkstelligen. Einige chinesische Städte haben die luxuriösen Geschäftsessen jetzt zur Mittagszeit verboten.«

Dass nach dem Kennenlern-Essen in Xingtai kein Geschäftsabschluss zustande gekommen ist, lag aber nicht am fehlenden Alkohol. Und Klaus hat bei dem Besuch – wenn man die Ratschläge der Autorin wörtlich nimmt – durchaus alles richtig gemacht.

»Bleiben Sie offen. Reagieren Sie auf Ihr Gegenüber. Manchmal überrascht ein Chinese Sie mit unerwarteten Ähnlichkeiten, manchmal mit widersprüchlichem Verhalten. Nehmen Sie es, wie es kommt, passen Sie sich an und übertragen Sie nicht Ihre Vorstellungen von Verhandlungen auf dieses unbekannte Wesen. Beide Seiten müssen sich kennen und verstehen lernen. Versuchen Sie nicht, zu einem schnellen Ergebnis zu kommen. Nehmen Sie sich Zeit, gehen Sie in kleinen Schritten vor […].

Vermeiden Sie dabei direkte Formulierungen wie ›Sie sollten …‹ oder ›Sie müssen …‹, und achten Sie darauf, dass der Partner nicht das Gesicht verliert […]. Bei den Verhandlungen kommt es darauf an, dass der chinesische Partner das Gefühl hat, nicht überrumpelt oder in die Ecke gedrängt zu werden. Durch geschicktes Manövrieren können Sie ihn dahin bringen, genau das vorzuschlagen, was Sie im Kopf haben. Beiden ist gedient: Der Chinese fühlt sich als Sieger, und Sie bekommen, was sie wollen.«

Monika lässt für mich ein Buch signieren. In zierlicher, fast kindlicher Schrift unterschreibt die Autorin: »Anja Obst, Bejing, Nov. 2010«

Es ist inzwischen 21.00 Uhr, und wir finden in der Nähe kein kleines chinesisches Restaurant, in dem noch Speisen serviert werden. Die disziplinierten Chinesen würden die Essenszeiten minutengenau einhalten, sagt Klaus.

»Punkt 12 Uhr fällt in jedem großen und kleinen chinesischen Unternehmen der Hammer, und die Angestellten – zumindest die, die Geld dafür ausgeben können – müssen fast zwanghaft an der Straße oder in einer Garküche eine Kleinigkeit essen. Am Abend beginnt die Essenszeremonie in chinesischen Restaurants um 18.00 Uhr und endet gegen 21.00 Uhr.«

Weil wir nicht lange suchen wollen und ich, »um Peking kennenzulernen, noch viele Restaurants besuchen soll«, schlägt Monika vor, in das orientalische »1001 Nacht« zu gehen. Die chinesische Bedienerin serviert den bestellten grünen Tee, indem sie heißes Wasser und einen »Lipton«-Teebeutel auf den Tisch stellt. Danach bringt sie Hammel mit Bohnen für 6,50 Euro und Sardinen auf Pommes frites für 7,50 Euro. Ich, ein Fischliebhaber und ein immer aufessendes Nachkriegskind (!), lasse die Sardinen, nachdem ich mir die Hälfte hineingezwungen habe, stehen.

Wahrscheinlich kochen Chinesen nur chinesisch gut.

Und außerdem ist für die Gäste im »1001 Nacht« nicht das Essen, sondern die Ablenkung davon das Wichtigste. Zu sehr lauter Musik lässt eine Bauchtänzerin ihre schmalen Hüften, die nicht sehr großen Brüste und einen muskulösen Hintern kreisen. Für ein 1001-Nacht-Märchen fehlt ihr die orientalische Figur. Und in der Pause spricht die mit original Glitzer behangene Bauchtänzerin mit ihrer Kollegin Russisch. (Als ich die mir vertraute Sprache höre, ahne ich noch nicht, dass ich am nächsten Tag auch Russisch reden werde.)

Bei der morgendlichen Fahrt in die Stadt zeigt Klaus mir einen nur zwanzig Gehminuten von seinem Büro entfernten Park. »Hier regenerieren sich die Chinesen von dem Stress der Großstadt. Vor allem Ältere wie du!«

Und vielleicht sollte auch ich mich vor meiner Reise nach Tai’an und Jinan in diesem Park von den ersten Tagen in Peking erholen.

Er lächelt, und ich widerspreche nicht.

Auf dem Weg zum Park muss ich, um die vierspurigen, sehr breiten Autostraßen zu queren, über Brücken und durch Unterführungen laufen. In den Unterführungen liegen Plüschtiere, gebackene Fladen, Bücher, Ketten und Ringe, Nägel, Mandarinen, Naschzeug und Wasserpistolen auf bunten Seidenstoffen, Decken und ausgebreiteten Zeitungen. Eine Frau wärmt ihre Ware – einen possierlichen Welpen, den sie den Vorbeilaufenden für umgerechnet 1 Euro anbietet – unter ihrem Mantel. Sie, die wahrscheinlich nicht täglich einen Hund verkauft, steht allein. Die übrigen Frauen warten nicht still und stumm hinter ihren ausgebreiteten Schätzen, sondern vertreiben sich die Zeit mit gemeinsamem Schwatzen, Lachen und Singen. Die meisten drängeln sich um einen auf grobem Leinen sitzenden Bettler. Neben ihm liegen zwei Krücken und eine reichlich mit Yuan-Scheinen gefüllte Pelzmütze.

Aus der Unterführung kommend, gehe ich auf einer langen Brücke über den dritten Ring. In der Ferne ist der Park zu erkennen: eine schmale, wahrscheinlich nicht einmal hundert Meter breite, aber mindestens einen Kilometer lange von der Flut der Autos umströmte grüne Insel.

Ich will im Park spazieren gehen, mich auf eine Bank setzen und in aller Ruhe ein Buch mit weisen Sprüchen des Konfuzius lesen. Doch statt zu lesen, staune ich wie als Kind, wenn der Rummel in unserem Dorf Station gemacht hat. Dort gab es ein für mein damaliges Empfinden riesengroßes Zelt. »Die Wunder der Welt« stand über der Eingangstür, die so niedrig war, dass man sich beim Hineingehen selbst als Kind bücken musste. Innen konnte man sich für zwanzig Pfennige ausgestopfte Wölfe, lebensgroße japanische Kriegerpuppen, aus Pappmaché geformte Kamele, Fotos von amerikanischen Straßenkreuzern, unechte Palmen, an denen echte Kokosnüsse hingen, Gulliver und Haremsfrauen anschauen.

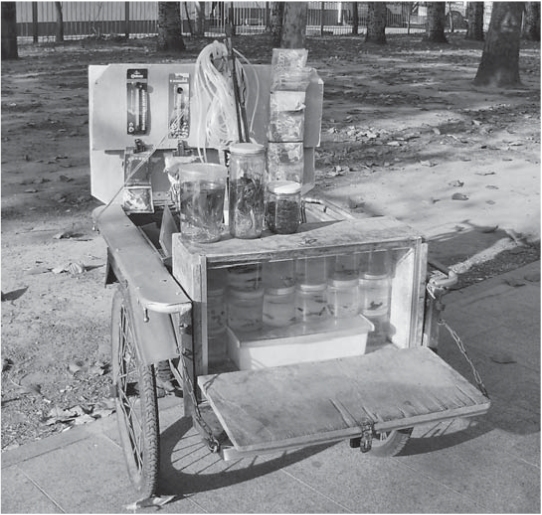

60 Jahre später steh ich in diesem chinesischen Park plötzlich wieder ungläubig vor »Wundern der Welt«: zuerst vor einem zum »Fischgeschäft« umgebauten Fahrrad. In bis zum Rand mit Wasser gefüllten großen Aquarien schwimmen Zierfische, Muscheln, Schnecken und Wasserpflanzen. Daneben versuchen 5 Frauen, sich einen kleinen Federball mit den Füßen zuzuspielen, ohne dass er den Boden berührt. Und Männer in schlabberigen weiten Trainingshosen gehen singend, ohne sich umzuschauen und ohne an Hindernisse zu stoßen, sehr schnell rückwärts. Und ein Mann umarmt den Stamm einer Zypresse und atmet an seiner Rinde wie an der Haut einer Frau. Und ein Fahrradreparateur sucht in einer Schüssel mit Wasser, an welcher Stelle der Schlauch undicht ist, und lacht, als Bläschen heraussprudeln, triumphierend und laut, als hätte er eine Ölquelle entdeckt. Und an einer niedrigen Mauer beugen alte Männer ihren Kopf so weit zu den Füßen hinunter, dass mir schon vom Zuschauen die Wirbelsäule schmerzt. Und Frauen stechen mit bändergeschmückten stumpfen Schwertern rhythmisch in die Luft. Und Männer hängen Käfige mit singenden Vögeln in die Bäume oder spazieren hin und her und schwingen dabei die Käfige so heftig, dass die darin hockenden Vögel das Gefühl haben zu fliegen. Dazwischen kehren Männer in Gruppenformation das Laub zusammen und vertreiben besenschwingend und entrüstet schreiend ein sich in aller Öffentlichkeit küssendes junges Paar. Und als ich in die Park-Toilette gehe, spritzen Frauen dort den Boden ab und bedeuten mir, dass ich trotzdem pinkeln kann. Und spritzen weiter, bis ich sohlentief in einer Wasserpfütze stehe. Und Männer, selten Frauen, quälen die Muskeln und Gelenke ihrer Arme, Hände, Beine und Füße, indem sie an Fitnessgeräten (die, wie Klaus sagte, zur Vorbereitung der Olympischen Spiele zu Tausenden in Peking aufgestellt wurden) Gewichte stemmen, Kurbeln drehen oder an Stangen hangeln. Und auf einem der weniger bevölkerten Wege sagt mir eine grell geschminkte junge Frau auf Englisch und ohne dabei stehenzubleiben, dass sie mir für 10 Euro Love gibt. Als ich unsicher den Kopf schüttele, läuft sie einen Bogen, kommt mir zwei Minuten später wieder entgegen und verlangt nur noch 8 Euro. Und sehr alte Männer sitzen auf großen, runden Steinen, murmeln in ihren Bart und drehen Kugeln in den Händen. Und auf einem freien Platz haben drei weißbekittelte Männer Friseurläden aufgebaut. Ihre Fahrräder lehnen an dicken Bäumen. Auf der Lenkstange ist ein großer Spiegel angebracht, am Fahrradrahmen baumeln Scheren, Rasierpinsel, Messer, Kämme, Schärfleder, und auf einem Anhänger stehen Näpfe mit Wasser und die Batterie, mit der die Haarschneidemaschine angetrieben wird. Einer der Friseure winkt und zeigt mir, dass meine Haare sehr lang sind.

Ein Laden für Zierfische

Nachdem ich eine halbe Stunde ungläubig staunend durch die mir unbekannte Welt gelaufen bin, schubst mich ein rückwärtsgehender, nach dem Zusammenprall schimpfender Mann wieder in die Realität. Ich hole meine Kamera aus dem Rucksack, um Fahrradfriseure, baumumarmende Männer und mit den Füßen Federball spielende Frauen zu fotografieren. Zwischen einem Pulk von vielleicht hundert Männern sitzen 10 Spieler, die Holzsteine, wie ich sie schon im Kinderdorf gesehen habe, hin und her schieben. Als die jeden Zug sehr heftig kommentierenden Zuschauer merken, dass ich das Objektiv auf sie gerichtet habe, kommen zwei und zeigen, dass ich hier nicht fotografieren soll. Der eine steckt seinen nicht sehr dicken Bauch bis zu einem beachtlichen Umfang heraus und beklopft ihn dann wie den Bauch eines Buddhas. Wahrscheinlich will er mir damit sagen, dass ich nicht die Menschen im Park, sondern, wie es sich für Touristen gehört, Buddhas und Tempel fotografieren soll.

Als ich den Fotoapparat eingesteckt habe, klopft mir ein Mann mit strohblonden (!) kurzgeschnittenen Haaren, der eine tarnfarbene Militärjacke trägt, auf die Schulter und fragt, woher ich komme. Nach meiner Antwort will er wissen, ob aus West- oder Ostgermany und sagt dann lachend: »Otlitschno! Germanskaja Demokratitscheskaja Respublika.«

Wir setzen uns abseits der spielenden, singenden und turnenden Chinesen auf eine Bank, und er holt, nein, keinen Wodka, sondern einen Apfel aus der Tasche, bricht ihn auseinander und gibt mir eine Hälfte. Igor Kusnezow stammt aus einem kleinen sibirischen Dorf an der Eisenbahnstrecke von Moskau nach Peking. Er wohnte mit seiner Frau Ljuba und seiner Tochter Irina im Bahnhofsgebäude. Seine Frau stellte die Weichen, und er begleitete erst kleine Züge und später auch die großen, die bis nach China fuhren.

»Vor 15 Jahren musste ich mit meiner damals 5-jährigen Tochter aus Russland weggehen und wohne seitdem in Peking.«

Im Park

Auf meine Frage, weshalb er sein sibirisches Dorf verlassen musste, antwortet er nicht und sagt nur: »Hier lebe ich, der immer noch ein Mitglied der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ist, zufriedener als zu Hause. In Russland steht kaum noch ein Denkmal von Wladimir Iljitsch Lenin. Hier dagegen, wo die Kommunistische Partei das Land regiert, ehrt man den Genossen Mao Zedong mit Fotos, Gemälden, Denkmälern und Souvenirs. Vor seinem Porträt, das am Eingang zur Verbotenen Stadt am Platz des Himmlischen Friedens hängt, lassen sich Tag für Tag Tausende Chinesen fotografieren.«

Inzwischen, sagt Igor Kusnezow, leben auch viele Russen in Peking. »Sie gehen in russische Diskotheken, kaufen Kaviar in russischen Läden, trinken russischen Wodka und singen danach schwermütige russische Lieder.« Aber er glaubt nicht, dass ihre Seele noch wie seine in Russland zu Hause ist.

»Vor 5 Jahren habe ich an der Liangmaqiao-Lu-Straße junge Birken gepflanzt. Die Birke, Berjoska, ist der russischste Baum aller russischen Bäume. Nun leuchten ihre weißgefleckten Stämme dort zwischen den grauen der chinesischen Bäume.«

Er versichert, dass er die Wahrheit sagt. Ich könnte mir die Birken anschauen. Die Liangmaqiao Lu, weiß er, ist eine der großen breiten Autostraßen, auf denen wir, vom Compound kommend, zum Büro fahren.

Wenn ich ihn noch einmal treffen möchte, würde ich ihn immer hier im Park oder im kleinen Restaurant an der Shunyuan Jie finden.

Bevor wir uns verabschieden, frage ich ihn noch einmal, weshalb er vor 15 Jahren mit seiner 5-jährigen Tochter aus dem Heimatdorf weggehen musste.

»Als ich mit dem Zug in China unterwegs war, ist der Bahnhof abgebrannt – i moja shena Ljuba toshe – und meine Frau Ljuba auch.«

Im »Schillers« fragt mich Klaus, ob ich mich im Park gut erholt habe.

»Ja«, sage ich. Und gebe zwei Bier zum Preis von einem aus.

Am nächsten Tag wird das übliche Schweigen beim morgendlichen Kaffeetrinken und Fernsehen von Klaus gebrochen. Er steht vom Sessel auf, um sich einen Mann, der im Fernsehen über die gemeinsame russisch-chinesische Nutzung der Naturressourcen spricht, genauer anzuschauen. Er nickt ihm zu, als wollte er ihn grüßen, dann sagt er stockend, als könne er es nicht glauben: »Das ist Alexander Lukin! Mit ihm habe ich am IMO in Moskau studiert.«

Abrupt dreht er sich um, schenkt mir Kaffee nach und sagt wohl mehr zu sich als zu mir: »Der Lukin hat wie unsereiner Außenpolitik studiert und zu Sozialismus-Zeiten im Außenministerium gearbeitet. Und nun ist er Professor! Ein China-Experte, der im Fernsehen interviewt wird …«

Zusammenhanglos – das Kurzinterview mit seinem Studienkollegen Lukin ist zu Ende – sagt mir Klaus, dass sich das Management vom Wälzkörperlager in Xingtai per E-Mail bei ihm gemeldet hat.

»Wegen kommender Vertragsverhandlungen?«, frage ich.

»Nein, der Marketingchef Herr Zhang Bin bat nur um die Fotos von unserem Betriebsrundgang.«

Klaus hat inzwischen auch nach Guo Shoujing, dem im Betrieb von Xingtai ein Denkmal gesetzt wurde, weil er angeblich das Wälzlager erfunden hat, gegoogelt.

Guo Shoujing ist 1231 in Xingtai geboren und studierte zuerst Wasserbau. Wegen seiner Fähigkeit, die Mathematik für den Bau von Brücken und das Verlegen von Kanälen zu nutzen, wurde er 1271 zum obersten Beamten für den Wasserbau in China ernannt. Außerdem betätigte er sich als Astronom, entwickelte astronomische Messinstrumente und schuf durch neue Berechnungen der Erdumlaufbahn einen über 300 Jahre gültigen Kalender, der dem gregorianischen ähnelte. 1986 wurde ein Asteroid nach ihm benannt. Und 1991 ließ die chinesische Notenbank 5000 5-Yen-Münzen mit dem Porträt von Guo Shoujing prägen. 3048 mal wurde sie inzwischen verkauft. Zurzeit handelt man die Münze für 39,90 Euro.

Über Wälzlager steht in keinem der Artikel, die sich mit dem Schaffen von Guo Shoujing beschäftigte, auch nur ein Wort.

»So sind sie, meine Chinesen«, sagt Klaus, lächelt und denkt wieder über Professor Lukin nach.

Ich tröste ihn: »Aber er sah schon sehr viel älter aus als du.« Und frage, wie schwer das Studium der Außenpolitik mit Spezialrichtung China damals in Moskau gewesen ist.

»Wir mussten zuvor in der DDR einen Intensivlehrgang in Russisch absolvieren. Man hatte uns gesagt, und so fühlten wir uns auch: ›Es ist ein Privileg, im am weitesten entwickelten sozialistischen Land studieren zu dürfen.‹ In der Theorie stimmte das wohl. Aber das Drumherum!«

Er hätte sich schnell an das Leben im nicht gerade komfortablen Wohnheim, an den Wodka und manche »Schlamperei« gewöhnt. Viel wichtiger aber wären ihm die Begegnungen mit den Menschen in Moskau und bei Fahrten durch das Land und bei Arbeitseinsätzen gewesen. »Die unbeschreibliche Gastfreundschaft dort. Die Alten, die uns ihre Lebensweisheiten mitgaben. Das Feiern …«

Das Studium sei schwer gewesen. »Wir haben fast jeden Tag bis Mitternacht über den Büchern gesessen. Chinesisch lernen. Und dazu noch ›Das Kapital‹ von Marx in zwei Bänden auf Russisch! Ich hätte es natürlich auch Deutsch lesen können. Aber im Seminar und bei den Prüfungen wurde Russisch gesprochen.«

Die wissenschaftlichen Möglichkeiten aber wären besser gewesen als in der DDR. »Einmal, weil die sowjetischen Professoren toleranter mit westlichen Forschungsergebnissen umgingen, und zum anderen hatte man nicht so viel Angst wie in der DDR, dass die Studenten durch westliche Medien ›ideologisch infiltriert‹ werden könnten. Wir lasen in Moskau auch den ›Spiegel‹ und die ›Frankfurter Allgemeine‹!«

Doch über die Zeit in Moskau sollten wir, sagt Klaus, nicht zwischen Kaffee und Fahrt zur Arbeit reden. Wenn überhaupt, dann später. Aber während er die Tassen artistisch auf das schmutzige Geschirr in der Küche stapelt – »Heute kommt die Ayi« – fügt er hinzu: »Was haben wir in Moskau gefeiert. Mit Speck und Brot und süßem Wein. Meine Geburtstage damals …«

»In zwei Wochen wieder », sage ich. Klaus ist ein Nikolaus.

Er lacht. Dann aber verzieht er das Gesicht und brummelt, als müsste er sich die Worte einzeln abringen: »Nicht alle meine Geburtstage, bei denen Russisch gesprochen wurde, waren gut. Einmal hockte ich unten im Keller. Und die mich oben bewachten, wussten, dass ich Geburtstag hatte. Sie wussten alles von mir…«

Er bringt seiner Frau den Kaffee hinauf. Danach wird er frisch geduscht den Aktenkoffer packen, Silly anschalten, im Büro nachsehen, ob eine gute Nachricht aus dem Betrieb zu Hause im Internet steht.

Er sagt, ich solle mich beeilen und meine Sachen, die ich für die Fünf-Tage-Reise mitnehmen will, einpacken.

Im Büro hat mir Klaus aus der Vogelperspektive gezeigt, an welcher Stelle der Nebenstraße man eines der Taxis, die zu Zehntausenden ständig durch Peking kutschieren, anhalten kann. Es funktioniert. Doch der Fahrer steigt nicht aus, sondern öffnet mir nur von innen die Tür. Er trägt eine fast mantellange Anzugjacke. Sie ist schwarz, hat goldene Knöpfe und verdeckt seine zerschlissene Hose bis über die Knie. Ich gebe ihm den Zettel, auf dem Klaus mit chinesischen Schriftzeichen geschrieben hat, dass ich zum Südbahnhof möchte. Der Taxifahrer öffnet den Schraubverschluss eines als Teebehälter umfunktionierten Marmeladenglases, nimmt einen großen Schluck, wischt sich den Mund mit dem Handrücken ab, verschließt das Glas, liest den Zettel, nickt und schaltet das altertümliche Taxameter ein. (Der Kilometer kostet in Peking umgerechnet 20 Cent.)

Danach schweigen wir.

Vor den Olympischen Spielen ließen die Pekinger Behörden Tausende Taxifahrer in Hygiene und Fremdsprachen schulen. Sie mussten sich in Kursen ein Dutzend englische Woher- und Wohin-Sätze aneignen, wurden belehrt (und bei Zuwiderhandlung mit Fahrverboten bestraft), dass es im Taxi nicht nach Schweiß oder anderen Ausdünstungen riechen darf, dass nicht auf den Boden gespuckt wird und dass im Auto auch nicht geraucht, gegessen oder getrunken werden darf.

Die Olympischen Spiele sind seit zwei Jahren Vergangenheit.

Obwohl der Mann wahrscheinlich noch keine dreißig Jahre alt ist, fährt er – falls man in Peking diesen Begriff gebrauchen darf – sehr gemächlich im Strom und versucht nicht, mit Vollgas in Lücken zu rasen oder auf der Standspur zu überholen. Er lenkt das Auto meist nur mit einer Hand, denn in der anderen dreht er zwei kastaniengroße Kugeln. Nach einer halben Stunde ist unsere Schweigefahrt zu Ende. Noch bevor ich bezahle – auch der Taxifahrer nimmt kein Trinkgeld –, schraubt er das Glas auf und bietet mir von dem Tee an. Als ich verlegen lächelnd ablehne, kramt er eine Mandarine aus der Jackentasche, schält sie und drückt sie mir in die Hand.