Das Vogelnest

ODER:

Bai wen bu ru yi jian – Hundert Mal gelesen ist nicht so viel wie ein Mal gesehen

Am nächsten Morgen sind die Nikolausstiefel immer noch leer. Seinen beiden chinesischen Mitarbeitern im Büro sagt Klaus nichts und verbietet mir, dass ich seinen Geburtstag erwähne.

»Ein normaler Arbeitstag.«

Weil ich heute, »in enem Uffwasch«, wie Klaus sagt, den Platz des Himmlischen Friedens (Tian’anmen), den Kaiserpalast (Verbotene Stadt/Gugong) und schließlich auch noch das Olympia-Stadion besichtigen will, drückt er mir vorsorglich einen Peking-Baedeker mit Stadtplan in die Hand.

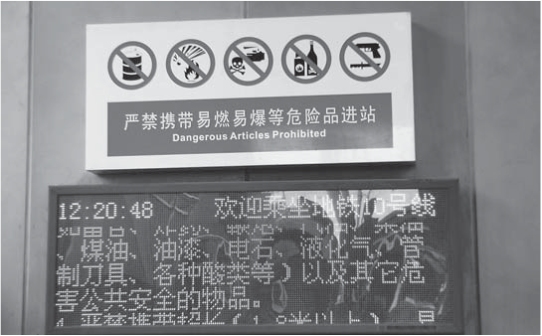

Bevor ich die Treppe zur nur 10 Minuten entfernten Metrostation Liangmaqiao hinuntersteige, überlege ich, dass es vielleicht besser ist, meine mit Wasser gefüllte Plasteflasche auszuschütten, denn auf sehr großen Piktogrammen wird am Eingang zur Metro angezeigt, was man nicht mitnehmen darf: giftige Chemikalien, feuergefährliche Flüssigkeiten, Bomben, Pistolen, Messer … Ich leere die Flaschen nicht. Am Ende der Treppe muss ich meinen Rucksack unter eine unkontrollierte Überwachungskamera legen. Billetts löst man am Automaten. Ich habe kein passendes Geld. Ein neben dem Automaten stehender Chinese zeigt mir, dass ich an die Kasse gehen soll. Dort sitzen zwei beschäftigungslose Billett-Verkäufer. Am Bahnsteig verstehe ich die chinesische Welt überhaupt nicht mehr. Denn obwohl der Zug schon eingefahren ist, stehen die Chinesen noch sehr brav in einer Reihe hintereinander. Ich denke, dass die Türen im nächsten Moment aufgehen und staune, dass niemand drängelt. Doch die Türen öffnen sich nicht. Der Zug steht Minute um Minute, und die Chinesen warten Minute um Minute. Als ich näher komme, merke ich, dass der vermeintliche Zug nur eine detailgetreue Attrappe eines Zuges ist. Und als hinter dem Kulissenzug ein richtiger Zug einfährt, öffnen sich sowohl die Türen der Attrappe als auch millimetergenau dahinter die Türen des angekommenen Zuges. Und sofort beginnt ein unbarmherziges Drängeln.

Am Metro-Eingang

Ich komme nicht mehr mit. Aber danach stehe ich in der ersten Reihe vor der nun wieder geschlossenen Zugattrappe. Als der nächste Zug hält und sich die Türen wieder millimetergenau synchron öffnen, schaffe ich es, mich in den überfüllten Waggon zu drängeln. Eine junge Frau steht sofort auf und bietet mir ihren Platz an! Im Stillen verfluche ich Konfuzius. Hier kann sich kein Alter vor seinem Alter verstecken.

An der Umsteigestation Quomao fahre ich mit einer alten attrappenlosen U-Bahn weiter. Und am Tian’anmen laufe ich, um den richtigen Ausgang zu finden, einer Gruppe Chinesen hinterher. Das hätte ich nicht gemusst, denn oben ist überall »Himmlischer Frieden«. Der in seiner Größe kaum überschaubare viereckige Platz wird von repräsentativen, im Stil der Sowjetzeit errichteten Bauten und den historischen Toren der Kaiserzeit gerahmt. Von weitem schon ist das Mao-Porträt zu sehen, das am Tor des »Himmlischen Friedens« über dem Mitteleingang hängt, der im Kaiserpalast nur dem Himmelssohn vorbehalten war.

Einen Augenblick lang denke ich daran, dass Mao mit seinen gütig wirkenden väterlichen Augen vor 21 Jahren auch auf die Panzer hinabgeschaut hat, die in die protestierenden Studenten hineingefahren sind. Ich blicke zum Boden, auf dem Kinder goldene Drachen und bunte Comic-Figuren malen, und möchte der parteioffiziellen Agitation glauben, dass nicht hier das Blut geflossen ist, sondern die Soldaten erst geschossen haben, als die Demonstrierenden in die Seitenstraßen getrieben worden waren. Dort, wo Chinesen jetzt ohne Stäbchen bei McDonald’s Hamburger essen …

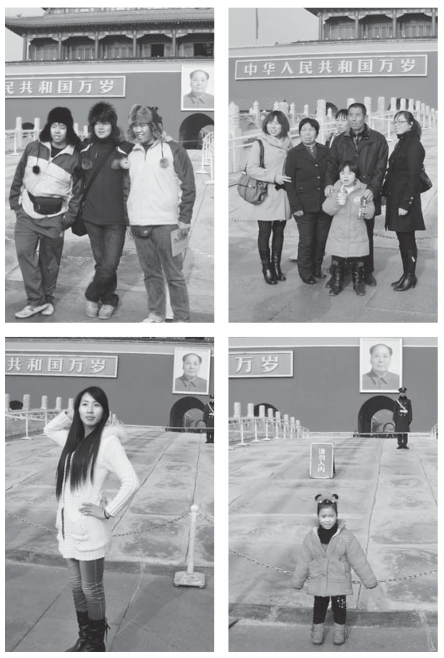

Auf dem Platz lassen Väter mit ihren Kindern Drachen steigen. Eine Gruppe tibetanischer Mönche schart sich um einen Abt, der aus einem Buch vorliest. Kinder schwenken rote Papierfahnen mit dem chinesischen Staatswappen (Ährenkranz, Zahnrad, Fahnentuch und Tor des Himmlischen Friedens). Sie rennen um die Wette oder hüpfen über farbige Kreidekästchen. Wie Wespen umschwärmen Fotografen die Besucher und präsentieren ihnen auf großen Tafeln schon gemachte Porträts. Für 35 Yuan kann man sich ablichten lassen und den Beweis, dass man auf dem Tian’anmen-Platz gestanden hat, sofort mitnehmen. Die meisten Besucher jedoch knipsen sich gegenseitig, ohne dass sie einander kennen. Ich suche ein Hinweisschild für die Toilette. Finde keines und will deshalb weiter über den Platz des Himmlischen Friedens gehen, muss aber durch eine von Polizisten kontrollierte Sperre. Weil vor mir schon 15 Chinesen stehen, holt mich ein Uniformierter nach vorn und bedeutet mir, dass ich weitergehen soll. Man kontrolliert nur Chinesen. Liu Xiaobo wird in vier Tagen als Friedensnobelpreisträger in Oslo ausgezeichnet!

Die Toiletten, die sich rechts und links neben dem über 50 Meter langen Tian’anmen-Tor befinden, sind auf Chinesisch und Englisch angezeigt. Vor der rechten verkauft ein Chinese gebratene Würstchen. Als ich endlich in dem vermeintlichen großen Toilettenraum stehe, habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Auf Ramschtischen, in Vitrinen und Regalen liegen Ketten, goldene Buddhas, chinesische Duftkissen, Tassen und vergoldete stumpfe Säbel. An den Wänden hängen Amulette mit dem Porträt von Mao Zedong und Bilder vom Platz des Himmlischen Friedens. Seitlich davon steht ein Fernsehapparat, vor dem mindestens 50 schwarz beschopfte Chinesen auf den Bildschirm starren. Wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle und an den auf den Schultern der Väter sitzenden Kindern vorbeiblicke, kann auch ich über den vielen Köpfen den Bildschirm erkennen. Und sehe darauf dasselbe wie davor: eine hin und her wogende Masse. Aber keine Gesichter und keine Haarschöpfe, sondern je nach Kamerastellung auf Zentimeter genau ausgerichtete, schräge Diagonalen oder gerade Reihen von Mützen oder Helmen oder Beine oder vor der Brust präsentierten MPis von marschierenden Paradesoldaten. Das Video kostet 35 Yuan und zeigt den Aufmarsch der verschiedenen Streitkräfte der Chinesischen Volksbefreiungsarmee zum 60. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China.

Ich will schon gehen, aber da wechseln vorn die Truppenteile, und uniformierte, junge, schlanke, gleich große Frauen in extrem kurzen Röcken strecken ihre wohlgeformten Beine waagerecht in die Höhe, so dass ihre Schenkel fast bis zum Po zu sehen sind. Mindestens so akkurat und fast so erotisch wie beim Friedrichstadtpalast-Ballett in Berlin. Ich muss unwillkürlich und wohl völlig unangebracht und unpatriotisch an das von den »MAD DOG« vorausgesagte Gelb-Fieber denken.

Für meine revolutionären Freunde zu Hause kaufe ich zwei Ketten mit Mao-Porträts und will von der Verkäuferin wissen, was diese Frauen mit den »Parade-Schenkeln« in der Chinesischen Volksbefreiungsarmee machen. Ich deute Schießen, Putzen, Tanzen und Verbinden an. Sie schüttelt immer den Kopf. Aber den Eingang zum marmorgefliesten Toilettenraum kann sie mir zeigen. Er befindet sich türlos hinter dem Souvenirgeschäft.

Mit den zwei Amuletts in der Hosentasche gehe ich dann über den Platz des Himmlischen Friedens bis zum Mausoleum, der Grabstätte von Mao Zedong. Es ist ein quaderförmiger, schmuckloser, von Säulen umrundeter Komplex. Überragt wird er von dem Denkmal der Helden des chinesischen Volkes. Dieser 38 Meter hohe Obelisk ist mit dicken Seilen im Quadrat abgesperrt, so dass ich die chinesischen Helden, die im Sockel verewigt sind, nur im Reiseführer nachlesen kann: der Beamte, der das Opium der Engländer verbrennen ließ, die aufständischen Bauern, der Sturz des Kaiserreiches 1911, der Aufstand 1927 in Nanchang, bei dem die Volksbefreiungsarmee gegründet wurde, der Partisanenkrieg gegen die Japaner, der lange Marsch von Mao …

Rechts vom Denkmal, aber zugänglich, steht die Halle des Volkes. Sie ähnelt den säulenverzierten Bauten der Berliner Karl-Marx-Allee, ist nur größer und wahrscheinlich schneller errichtet worden. Das über 300 Meter lange Ensemble, in dessen Haupthalle 10 000 Menschen Platz haben, soll in nur einem Jahr aufgebaut worden sein.

Die lange Schlange vor dem Mausoleum, die strengen Sicherheitskontrollen und die auf einer großen Leinwand angezeigten verbotenen Dinge, die man nicht mit in die Gruft nehmen darf – Fotoapparat, Handy, Getränke, Waffen –, sind nur ein Vorwand, dass ich mich, obwohl der Eintritt frei ist, nicht anstelle. Als Mitglied einer »Delegazija« wurde ich im Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau so schnell an dem toten Lenin vorbeigeschleust, dass mir nur noch seine roten Bartstoppeln in Erinnerung blieben.

Statt ins Mausoleum drängle ich mich unter die Chinesen, die in einem Pulk darauf warten, sich vor dem Mao-Porträt zu fotografieren. Das heißt, nicht direkt unter dem Bild, sondern aus der Entfernung von etwa 30 Metern. Sobald sie sich aufgestellt haben, treten die anderen höflich zur Seite, denn nur das Tor des Himmlischen Friedens, das Bild von Mao, der Wachsoldat und die zu Porträtierenden sollen auf dem Bild für immer festgehalten werden. Eheleute verewigen sich gegenseitig. Erst fotografiert der Mann die Frau und dann die Frau den Mann. Und dann drücken sie einem der Umstehenden ihre Kamera in die Hand und stellen sich nebeneinander. Ich nehme eine Stunde lang die sich Fotografierenden simultan mit auf. Über 100 mal fotografiere ich Mütter mit Kind auf dem Arm, Punker mit der roten Staatsfahne in der Hand, Eisenbahner mit Dienstmütze, Kriegsveteranen mit Orden, uigurische Würdenträger mit Gebetsketten, Großeltern mit Enkeln, junge Chinesinnen mit zum Victoryzeichen gespreizten Fingern, einen Krüppel mit Rollstuhl, Männer mit Schlips, Frauen im Hochzeitskleid …

Manchmal holt mich ein Ehepaar oder eine junge Frau, um sich mit mir fotografieren zu lassen. Und drängelt dann solange, bis auch ich bereit bin, mich mit meinem Apparat zur Erinnerung an Mao fotografieren zu lassen. Ich versuche auf Englisch zu erfahren, weshalb sich alle vor Mao, durch dessen Politik Millionen Chinesen umgekommen sind, verewigen wollen.

»This is the father of China.«

Oder: »No Mao – no China.«

Ein junger Mann in Nike-T-Shirt, Levi’s-Jeans, Adidas-Turnschuhen und mit für Chinesen ungewöhnlich dunkelblonden Haaren fragt mich, in zwar stockendem und undeutlichem, aber grammatikalisch richtig gesprochenem Deutsch: »Darf ich Ihnen mit Informationen behilflich sein, mein Herr?«

Ich erinnere mich an den im Reiseführer gegebenen Ratschlag: »Wer nicht gerade einen Stadtplan braucht, sollte um Kartenverkäufer und Konsorten (z. B. die allgegenwärtigen Englisch-Studenten) einen weiten Bogen machen«, lehne sein Angebot schroff ab und drehe mich um. Er versucht es noch einmal, zeigt mir das am Mantel angebrachte Namensschild »Du Qi« und kramt aus der Hosentasche eine zusammengeklappte Pappe, auf deren Innenseite bestätigt wird, dass Du Qi im letzten Jahr am Germanistischen Institut studiert hat. Ich sage, dass ich keine Informationen von ihm brauche. Alles Wichtige könnte ich im Reiseführer nachlesen. Und um es zu beweisen, erkläre ich, seinerzeit hätte hier ein Teil der Verbotenen Stadt gestanden: der Platz der Tausend Füße mit dem Ministerium für religiöse Zeremonien und das Ministerium für Steuern. Mao Zedong hätte es abreißen lassen, um die größte öffentliche Parade- und Kundgebungsfläche der Welt für eine Ansammlung von einer Million Menschen zu schaffen. Größer als der Rote Platz in Moskau.

Er nickt und fragt, ob in meinem Reiseführer auch steht, dass Mao Zedong vor seinem Tod angeordnet hat, ihn einzuäschern.

Auf dem Platz des Himmlischen Friedens

»Er wollte nicht einbalsamiert und aufbewahrt werden.« Doch Ministerpräsident Zhou Enlai hat ihn nicht verbrennen lassen, sondern befohlen: »Er muss dem chinesischen Volk für ewig erhalten bleiben.«

Ein Jahr lang sei oben das Mausoleum errichtet und genau darunter in einem Bunker Mao Zedong präpariert worden. Ich sage, dass ich darüber im Reiseführer nichts gelesen habe. »Aber das Datum seines Todes ist dort genannt?«

»Ja«, sage ich, »am 9. Dezember 1976, nur wenige Minuten nach Mitternacht.«

»Nur wenige Minuten nachdem der neunte Tag begonnen hatte«, sagt Du Qi.

Die Neun symbolisiert die Stärke des Mannes und ist das Zeichen für die Macht des Kaisers. In der Verbotenen Stadt wurden alle Türen der Kaiserlichen Hallen mit 9 x 9 goldenen Nägeln beschlagen, es gibt 9 Stufen und 9 Figuren auf den Dächern …

»Vielleicht, ist Mao Zedong schon am 8. gestorben. Und nicht in den ersten 10 Minuten des angebrochenen neunten Tages.«

Genau weiß er es nicht. »Aber es ist in China von großer Möglichkeit.«

Auf die lange Schlange vor dem Mausoleum zeigend, sagt er, dass es gewöhnlich im Dezember für einige Tage geschlossen bleibt.

»Dann wird Mao Zedong mit dem Lift in die Räume unter dem Mausoleum gefahren und dort wieder frisch gemacht.«

Als ich ihn verständnislos anschaue, erläutert er, dass der Tote in einer Flüssigkeit liegt, die regelmäßig ausgetauscht werden muss. »Ohne dass das Volk es bemerkt.«

Das hat er in guten Reiseführern gelesen. In meinem steht nichts davon. Er vermutet, dass darin wahrscheinlich auch nicht das in China 31 Jahre lang gehütete Geheimnis, der Aufbau des Tian’anmen-Tores, erwähnt wird.

»Doch«, triumphiere ich. »Im 15. Jahrhundert errichtet, im 17. Jahrhundert nach einem Brand restauriert.«

»Das Tor zum Himmlischen Frieden?«, vergewissert er sich.

»Ja, das Tor, durch das die Soldaten der Volksbefreiungsarmee täglich zur Zeremonie des Fahnenhissens und -einholens auf dem Tian’anmen-Platz paradieren.«

Du Qi weiß: »Pro Minute exakt 180 Schritte, jeder 75 Zentimeter lang.«

Und informiert dann, dass dieses knapp 70 Meter lange, etwa 40 Meter breite, 30 Meter hohe und über 400 Jahre alte Tor, das Wahrzeichen der Volksrepublik China, von Dezember 1969 bis zum April 1970 »still und heimlich« abgetragen und neu aufgebaut worden ist. »Heimlich und ohne dass die nicht in dieses höchste Staatsgeheimnis eingeweihten Pekinger oder die Medien etwas davon bemerkt haben.«

Ich frage ungläubig: »Kein Mensch hat gesehen, dass an Stelle des historischen Tores ein neues Bauwerk errichtet worden ist?«

»Nein, sie glichen sich danach wie ein Ei dem anderen.«

Du Qi strahlt. »Nur in China ist so etwas Großes möglich.«

Das Tor, mit dem für ewig dort aufgehängten Bild von Mao Zedong und den daneben angebrachten ewig gültigen Losungen »Lang lebe die Volksrepublik China« und »Lang lebe die Einheit der Völker der Welt«, ist 1969 so morsch gewesen, dass Experten voraussagten, dass es bei einem Sturm oder einem Beben einstürzen könnte.

Was sich niemand vorzustellen vermochte. »Denn das wäre für das chinesische Volk, als ob der Himmel in Schutt auf der Erde liegt.«

Die Partei beschloss, das historische Tor heimlich zu erneuern. Und das zu einer Zeit, als die Kulturrevolutionäre alle wertvollen Zeugnisse der kaiserlichen Vergangenheit zerstörten! (Nur die »Verbotene Stadt« musste damals verschont werden. Sie wurde auf Befehl der Parteiführung von den Soldaten der Volksbefreiungsarmee beschützt.)

Ich bezweifle, dass die Geschichte mit dem Abriss und dem Neuaufbau stimmt. Doch Du Qi kennt Einzelheiten, die sein Freund, ein Architekturstudent, von einem beteiligten Statik-Professor erfahren hat, und zeigt mir außerdem in einem englischen Reiseführer die Information: »1970 Renovierung des Tian’anmen-Tores«.

Zuerst hat man eine 100 Meter lange Bambusmatte geflochten. Dahinter wurde das Tor so gut versteckt, dass darunter sogar Kräne ungesehen arbeiten konnten. Der Bevölkerung und den Touristen sagte man: »Das Tor wird neu gestrichen.« In Wirklichkeit zerlegten Tausende Arbeiter das gewaltige Bauwerk in alle Einzelteile. Die Balken mussten, damit später niemand den Unterschied zwischen alt und neu bemerken konnte, wieder ohne Nägel kunstvoll zusammengefügt werden. Wegen der klirrenden Kälte installierten Techniker unter der Bambusmatte Heizungsrohre. Mao Zedong und der Ministerpräsident Zhou Enlai ordneten an, dass kein neues Holz, kein Farbanstrich, kein frisch gebrannter Ziegel von den Originalen abweichen darf. Einige der 60 über 10 Meter hohen Edelholzbalken mussten aus Afrika geholt und 100 000 Ziegel gebrannt und farbig glasiert werden.

»Nach nicht einmal 121 Tagen fiel die Bambusmatte. Die Pekinger erfreuten sich an ihrem frisch gestrichenen, farbenfrohen Tor des Himmlischen Friedens. Niemand merkte, dass es ein neues Tor war. Erst im Jahr 2000 informierten beteiligte Architekten die Öffentlichkeit.«

Ich sage immer noch zweifelnd und auf das mit Mao, Staatswappen und Losungen geschmückte ewige Tor schauend: »Also ein chinesisches Fake, ein Plagiat! Aber ein gutes.«

Und zeige dann lachend auf Du Qis Nike-T-Shirt, die Levi’s-Jeans und die Adidas-Turnschuhe. Nun lacht auch er. »Aber das T-Shirt ist ein Original. Das hat mir meine Freundin vor zwei Monaten zum Feiertag des 1. Oktober geschenkt.«

Am 1. Oktober 1949 war Mao Zedong die 63 Stufen zum Balkon des Tian’anmen-Tores, der sich genau über dem nur für den Kaiser vorbehaltenen Mittelgang befand, hinaufgestiegen und hatte vor 300 000 Menschen verkündet: »China ist aufgestanden!«

Friederike hatte mir im »Schillers« gesagt, dass der Stolz über diesen Satz bis heute nicht von Partei und Regierung befohlen werden muss. Sie war einmal in der Nacht zum 1. Oktober gegen 1 Uhr auf dem Platz. »Tausende Chinesen kampierten dort, um das Hissen der Fahne zu erleben.«

Du Qi fragt, was ich anschließend noch besichtigen werde.

»Die ›Verbotene Stadt‹ und das Olympia-Stadion.«

Ich bin nicht unglücklich, als er sagt, dass er mich leider nicht in die Kaiserstadt begleiten kann. Er muss noch zur Universität. Doch am späten Nachmittag würde ich ihn auf dem Olympia-Gelände treffen. Sein Onkel, ein Elektriker, der wie er aus der Provinz Shandong kommt, bringt dort die Weihnachts- und Neujahrsillumination an. Und er wird ihm dabei helfen.

Ich glaube es nicht. Beim Abschied bittet er mich nicht um ein Honorar für seine Informationen. Aber vielleicht könnte ich ihm helfen, Bücher für das Studium zu kaufen. Deutsche Bücher. Für 20 Yuan bekommt er Schillers Dramen. Ich gebe ihm 30 Yuan und sage, er soll sich außerdem noch Brechts Gedichte holen.

Weil der kaiserliche Mittelgang durch den Wachsoldaten der Volksbefreiungsarmee, eine Kette und ein Band abgesperrt ist, gehe ich durch das seitliche Tor, durch das früher die Bediensteten laufen mussten, in den Kaiserpalast. Ich nähere mich von hinten den Stufen, die zum Balkon der Weltgeschichte hinaufführen. Durch das Tor des Himmlischen Friedens zu spazieren kostet nichts. Aber wer auf den Balkon will, von dem aus der Kaiser seine Verdikte vor 300 000 Untertanen verkündete und Mao Zedong zu einer Million Chinesen sprach, wer dort hinauf will, zahlt 15 Yuan. Ich verzichte darauf, die Weltgeschichte von oben nachzuempfinden, und gehe die kaiserliche Nord-Süd-Achse (nur vom Süden strömt die Energie herein) bis zum Mittagstor, durch das ich die Verbotene Stadt betreten kann. Doch zuvor muss ich an den Kassen, an denen in dieser Jahreszeit wenige Touristen stehen, ein Billett lösen. Auf dem Weg umringen mich, weil ich einer der wenigen Ausländer auf dem Platz bin, sofort ein Dutzend Souvenir- und Tourenverkäufer. (An dieser Stelle verspreche ich, nur noch einmal – nämlich, wenn ich berichte, wie mich ein Rikscha-Fahrer außerhalb der Verbotenen Stadt durch die Hutongs kutschieren wollte – und danach nie wieder über Chinesen zu schreiben, die Ausländer mit ihren Angeboten belästigen.)

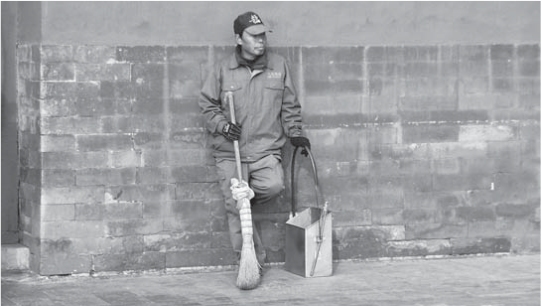

Pause an der Mauer der Verbotenen Stadt

Bis ich an der Kasse bin, bietet man mir für 600 bis 800 Yuan Fahrten zur Großen Mauer mit vorheriger Besichtigung typischer chinesischer Produkte an oder verspricht, mich in den Lama-Tempel oder den Konfuzius-Tempel zu begleiten. Ein Kunststudent will mich für 150 Yuan durch das Künstlerviertel »798« führen, zuvor allerdings könnte ich in einem Ausstellungsraum der Verbotenen Stadt seine Bilder erwerben. Als Letztes kommt eine Frau mit Pelzmützen, roten Sternen und Mao-Bildern. Ich flüchte zur Billett-Kasse. Im Winter kostet der Eintritt in die etwa 700 000 Quadratmeter große Kaiserstadt mit ihren 150 000 Quadratmetern bebauter Fläche und den über 800 Palästen, Pavillons und Toren nur 40 Yuan. Als ich die Karte gekauft habe, zeigt mir eine schon sehr alt aussehende – also nach Konfuzius und den chinesischen Lebensregeln zu achtende – Frau verschiedene Postkarten der Verbotenen Stadt. Ich versuche sie abzuwimmeln, indem ich ihr klarmachen will, dass ich mir erst die Wirklichkeit anschauen werde und dann zur Erinnerung vielleicht Postkarten kaufe. Ich drehe mich schnell um, will gehen, da schubst sie mich, lässt dabei all ihre Karten fallen und bückt sich schreiend. Ich knie mich neben sie und sammle die heruntergefallenen Karten auf. Wieder stehend, fasst sie sich laut jammernd an ihr Knie und den Kopf. Die umstehenden Chinesen schauen mich empört an. Ich nehme 20 Postkarten und gebe noch 5 Yuan Schmerzensgeld. Danach rennt sie sofort zu einem anderen laowai …

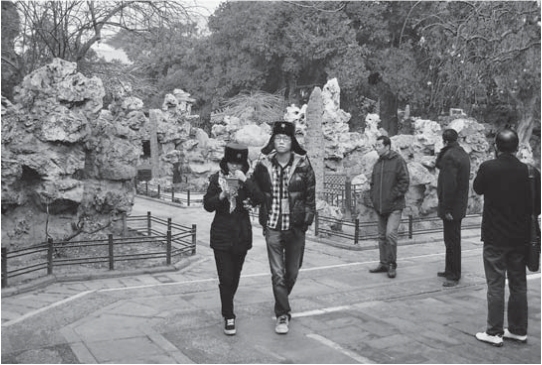

Im Garten der Verbotenen Stadt

Wütend und beschämt, wie ich bin, sollte ich mir die Tempel, Paläste und Tore der Verbotenen Stadt ersparen. Schließlich müsste ich nur die Postkarten betrachten und den Reiseführer lesen. Doch da erinnere ich mich, dass meine Mutter mir beigebracht hat: »Was bezahlt ist, muss auch aufgegessen werden!« Also gehe ich durch den für Ausländer reservierten rechten Gang (früher für Beamte und Generale vom dritten Rang aufwärts) in die Stadt des Kaisers.

»Hundert Mal gelesen ist nicht so viel wie einmal gesehen«, sagen die Chinesen. Womit sie recht haben. Schon nach wenigen Metern führen fünf märchenhaft schöne Marmorbrücken über den Goldwasserfluss. Die Augen können sich am Weiß des Marmors und dem Blau des Flusses erholen, bevor sie geblendet werden von der Buntheit der Halle der Höchsten Harmonie und den bronzeglänzenden Schildkröten und Kranichen, die dem Kaiser Langlebigkeit und Glück bringen sollten. Ich stehe staunend vor roten und goldenen Säulen und dem Purpur der lasierten Ziegel in den Hallen der Höchsten, der Mittleren und der Halle zur Erhaltung der Harmonie. Auch Purpur war ein Symbol für die Herrschaft des Himmelssohnes. Der Polarstern, umgeben vom Purpur des Himmels, war der Mittelpunkt des Universums und der Kaiser, umgeben vom Purpur der Tempelsteine, war der Mittelpunkt der irdischen Welt. Er verstand sich als die ewig währende Verbindung zwischen Kosmos und Erde. Überliefert sind 9999 und ein halber Raum in der Verbotenen Stadt. Auf ein halbes Zimmer musste der irdische »Sohn des Himmels« verzichten. 10 000 waren nur dem Herrscher im Himmel vorbehalten.

Außer Harmonie, Liebe und Frieden herrschten aber auch Chaos und Hass und Krieg in der Kaiserstadt. 1644 eroberte der Bauernführer Li Zicheng Peking, erklärte sich zum Kaiser, und der letzte Ming-Himmelssohn Chongzhen erhängte sich. Nur ein halbes Jahr residierte der »Bauernkaiser« in der Verbotenen Stadt. Danach eroberten die Krieger aus der Mandschurei das nördliche China, zerstörten große Teile der Kaiserstadt und krönten den erst 6-jährigen Mandschu Shunhzi zum ersten Kaiser der danach bis 1921 in China herrschenden Qing-Dynastie.

Rund 20 000 Beamte und Würdenträger verneigten sich, den Boden mit dem Kopf berührend, auf dem Platz vor der Halle der Höchsten Harmonie vor dem Kaiser. In der Halle der Mittleren Harmonie ruhte sich der Himmelssohn aus, bevor er zur Thronhalle getragen wurde oder Audienzen gewährte. In der Halle zur Erhaltung der Harmonie wurde er umgezogen und hielt kaiserliche Prüfungen ab.

Über das sonstige Leben in der Verbotenen Stadt berichten indirekt die Namen der Hallen und Tore und Pavillons. Es gab Hallen, Pavillons und Tore der Kaiserlichen Absolutheit, der Pflege der Persönlichkeit, der Berührung von Himmel und Erde, des Göttlichen Kriegers, der Himmlischen Reinheit, der Tausend Herbste, der Irdischen Ruhe, des Freudvollen Alters, des Kaiserlichen Friedens, der Strahlenden Menschlichkeit, der Literarischen Blüte, des Kulturellen Reichtums, der Ahnenverehrung, der Ruhe und Langlebigkeit, der Herzensbildung, der Göttlichen Stärke, der Militärischen Tapferkeit, des Gesunden Fastens, der Bildung der Gefühle, der Göttlichen Militärischen Begabung …

Allerdings fehlten die Hallen und die Tore des Neides, der Intrige, der Bestechlichkeit, des Verrates und des Hasses. Denn nicht nur nach Lampionfesten und Feuerwerken konnten die aus Edelholz errichteten »goldgeschmückten« Hallen, Tore und Pavillons in Brand geraten, sondern oft legten Beamte und Würdenträger selbst Feuer, um sich bei dem aufwändigen Wiederaufbau ihr Säckel aus der Staatskasse füllen zu können. Wie ähnlich der heutigen Zeit in China! Nur die Strafen fielen drakonischer aus. Die Chinesen zelebrierten sie wie ein lukullisches Fest. Am normalsten, aber auch am wenigsten rituell, war das Grillen in den bronzenen, ansonsten mit Löschwasser gefüllten Kesseln. Oder das Kopfabschlagen. Sehr viel kunstvoller dagegen das »Tranchieren«, bei dem die zu Bestrafenden in drei Tagen mit 1000 millimeterdünnen Schnitten wie eine Pekingente in viele Chargen zerteilt wurden.

Ich gehe am Nordtor über den 60 Meter breiten und 5 Meter tiefen Wassergraben aus dem Kaiserpalast hinaus. An der Uferstraße, von der die Verbotene Stadt wie ein verwunschenes Schloss aussieht, esse ich bei einem Wurstbrater ein gegrilltes, nach Honig schmeckendes Würstchen. Noch während ich kaue, trabt ein graubärtiger Mann, der sich zwischen die Deichseln einer zweirädrigen Rikscha gespannt hat, auf mich zu. Auf der Bank des Einsitzers liegt ein imitiertes Löwenfell. Die Rückenlehne ist mit einem alten Militärmantel gepolstert.

Als wäre ich ein leibhaftiger Nachkomme vom letzten chinesischen Kaiser lädt er mich mit einer großen Handbewegung und einer tiefen Verbeugung ein, auf dem Löwenfell Platz zu nehmen. Er zeigt hinüber zu den Hutongs, den rasterförmig angelegten alten Siedlungen. Eine Stunde lang will er mich durch die engen Gassen fahren. Für nur 100 Yuan! Schon der Gedanke daran schaudert mich: Sich, um nicht laufen zu müssen, von einem Menschen wie von einem Kuli, Sklaven oder Diener ziehen zu lassen!

Blick über den Wassergraben der Verbotenen Stadt

Nein! Ich schüttele heftig den Kopf. Der Mann bittet erst, dann schiebt er mich zur Rikscha. Ich verliere jeden Respekt vor seinem Alter – wahrscheinlich ist er jünger als ich – und schreie ihn an. Er zerrt an meiner Jacke. Ich zeige auf seine abgelatschten Stoffschuhe und deute an, dass ich sie gegen meine stabilen Lederschuhe tauschen würde. Doch er begreift es nicht. Da laufe ich sehr schnell in die entgegengesetzte Richtung der Uferstraße. Der alte Mann dreht die Rikscha um und rennt mir hinterher. Nach einem etwa 200 Meter langen Wettlauf bleibe ich stehen, krame 5 Yuan aus der Tasche und gebe sie dem Alten. Er nimmt sie, spuckt darauf, schmeißt sie wütend auf die Erde, brüllt mich, die chinesischen Worte wie eine Melodie hoch und tief ziehend an, und ich atme auf, als er sich umdreht und weitertrabt.

Mit der Metro erreiche ich nach einer halben Stunde das Olympiagelände. 2008 fanden dort, so urteilten damals Mitglieder vom IOC, die bislang größten Spiele statt, die zudem perfekt organisiert waren. »Ein gelungenes Fest des friedlichen Wettkampfes und der Völkerverständigung.«

Schon im Aufgang von der Metro zum Olympiagelände sitzen Souvenirverkäufer. Ich erschrecke, als zu meinen Füßen Soldatenfiguren der Volksbefreiungsarmee, die rote Fahnen tragen und aus ihren MPis schießen, in Gruppenformation auf dem Boden bis vor meine Füße robben. Als ich sie fotografieren will, schaltet die Verkäuferin die Soldaten ab und wirft ein Tuch über sie.

Auf dem Platz gehe ich zuerst durch das einer Jurte ähnelnde Kontroll-Zelt. Ich kenne es schon vom Tian’anmen-Platz. Die Sicherheitsschleuse piepst. Der Uniformierte reagiert nicht.

Der Platz vor dem Stadion ist so groß, dass sich auch hier eine Million Menschen versammeln könnten. Eine breite Allee mit hohen kegelförmig geschnittenen Nadelbäumen (ich vergaß, sie anzufassen und zu prüfen, ob es echte sind) führt geradewegs bis zum neuen Wahrzeichen von Peking, dem »Olympischen Vogelnest«. Die stählernen »Zweige« des Stadions sind auf den ersten Blick wirr miteinander verflochten. Doch wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sie wie beim Eifelturm kunstvoll und statisch sicher angeordnet sind. Ich stehe, staune und muss, um das Stadion in seiner Gesamtheit fotografieren zu können, 100 Meter zurückgehen. Auf einer Tafel steht, dass der Eintritt in das »Vogelnest« 50 Yuan kostet, und an Stellwänden kann man Daten und Fakten der Olympischen Spiele 2008 lesen. Über 300 Milliarden Yuan (knapp 30 Milliarden Euro) wurden für den Bau der Sportanlagen des Olympischen Dorfes und des Olympischen Parks ausgegeben. Dazu noch einmal 32 Milliarden Euro für den Neubau von U-Bahn und Flughafenterminal. Die Übertragung der Eröffnungsfeier am 08. 08. 2008 sahen über 800 Millionen Chinesen im Fernsehen. Chinesische Sportler errangen 51 Goldmedaillen, 15 mehr als die in der Länderwertung nur den zweiten Platz belegenden US-Amerikaner. Mit 680 Hektar ist der im Norden an die Olympischen Sportstätten grenzende Park der größte Stadtpark der Welt. Die Schwimmhalle, der sogenannte »Wasserwürfel«, mit 6000 Sitzplätzen, wurde nach dem Umbau das größte Spaßbad Asiens …

Der Platz des Himmlischen Friedens und die Verbotene Stadt sind, was die Dimensionen betrifft, von der Olympiade 2008 überboten worden. »Nebensächlichkeiten« – wie die Proteste von Politikern und Sportlern aus aller Welt gegen die Missachtung der Menschenrechte in China und die Unterdrückung der Opposition in Tibet – werden auf den Erinnerungstafeln nicht erwähnt.

Zwischen »Vogelnest« und »Wasserwürfel« schweben 5 überlebensgroße, aus Draht geflochtene und in den olympischen Farben gekleidete Tänzerinnen leicht wie Vögel über den Boden. Und daneben werfen Arbeiter armdicke Girlanden aus künslichem Tannengrün von einem LKW herunter. Als sie die Haufen mühsam zu einer langen Schlange entwirren, suche ich, obwohl ich den Gedanken schon beiseitegelegt hatte, unter ihnen nach Du Qi. Ich entdecke ihn nirgendwo, frage aber die Arbeiter trotzdem nach ihm. Sie schütteln den Kopf und bitten, dass ich sie beim Girlandenabladen fotografiere.

An einigen Bäumen und über den geschlossenen Verkaufsbuden hängen schon grüne Girlanden. Und dort klettern Handwerker auf Leitern und Gerüsten herum und befestigen, wie Du Qi gesagt hatte, elektrische Lichterketten!

Vor dem »Olympischen Vogelnest«

Er hat mich zuerst bemerkt, steigt von der Leiter und sagt: »Deutsche sind zuverlässig!«

Die Männer schmücken das olympische Gelände für das Neujahrsfest.

Du Qi vermutet, dass während der Festtage viele Familien und Touristen das Olympiagelände besuchen. »Wahrscheinlich werden die dann auch 50 Yuan bezahlen, um das Olympiastadion von innen zu sehen.«

Der Unterhalt dieses Stadions kostet jährlich 20 Millionen Euro. Und selbst wenn täglich 5000 Billets verkauft würden, wasillusorischist, wären das im Jahr nur 10 Millionen Euro.

»Und Sportveranstaltungen?«, frage ich.

»Zu einem Fußballspiel kommen in Peking maximal 10 000 Zuschauer.«

Es sei vielleicht alles zu groß gebaut worden, man könnte die neuen Stadien und Hallen nicht mit Automobilmessen und Popkonzerten erhalten.

»Rund 30 Milliarden Euro hat der Bau des Olympiageländes gekostet!«

Ich sage, dass ich diese Zahl schon auf den provisorischen Papptafeln gelesen habe. Und frage, ob er weiß, dass es außer diesem Gigantismus auch Proteste gegen die Olympischen Spiele von Peking gegeben hat. »Zum Beispiel gegen die Umsiedlung von Tausenden Menschen, deren Häuser für den Bau des olympischen Geländes abgerissen werden mussten.«

Du Qi möchte das nicht kommentieren. Nach einer Weile bestätigt er, dass die Proteste der Hausbesitzer berechtigt gewesen sind. Doch während der Olympischen Spiele sei es auch zu anderen Aktionen gekommen. Ob ich wisse, dass der chinesische Künstler Ai Weiwei zusammen mit den Schweizer Architekten Herzog und de Meuron die wundervolle Struktur des »Vogelnests« entwickelt hat und auch beim Bau als Berater tätig gewesen ist. »Ein chinesischer Künstler als Mitgestalter unseres Olympia-Stadions, das war großartig«, sagt Du Qi stolz.

Ich bestätige, dass ich von Ai Weiwei gehört habe, als er bei der »documenta« 2007 in Kassel für 3 Millionen Euro 1001 Chinesen in 5 Gruppen jeweils für eine Woche in einer stillgelegten Halle, in der VW-Autobezüge produziert worden waren, schlafen ließ. Dieses Kunstwerk nannte er »Fairytale«. Doch dass er zur gleichen Zeit am »Vogelnest« mitgearbeitet hat, wusste ich nicht. »Aber Ai Weiwei protestierte danach in einer englischen Zeitung auch gegen die Olympischen Spiele in Peking. Er beklagte, dass China die Spiele zur Propaganda ausnutzt«, sagt Du Qi.

Darüber hatte ich in deutschen Medien gelesen.

In der Annahme, dass ich es nicht verstehe, erläutert Du Qi: »Das ist so, als ob ein Architekt eine Hühnerfabrik entwirft, in der Millionen Hennen Milliarden Eier legen sollen. Damit verdient er viel Geld. Doch kaum ist die Anlage fertig, und er hat das Geld eingesteckt, stellt er sich im Ausland vor die Presse und protestiert, um internationale Aufmerksamkeit zu erhalten, gegen seine Anlage, in der Millionen Hennen gezwungen werden, Milliarden Eier zu legen.«

Und dann sagt der Germanistik-Student weise wie Laotse: »Es ist heutzutage wahrscheinlich sehr schwer, als Künstler Moral und Geld im Gleichgewicht zu halten.«

Als ich merke, dass ihm das Thema nicht angenehm ist, erzähle ich ihm von meinem Erlebnis mit dem alten Rikscha-Fahrer. Nicht ohne Stolz erwähne ich, dass ich es abgelehnt habe, mich wie ein Kolonialherr durch die Hutongs ziehen zu lassen. Du Qi wiegt seinen Kopf und widerspricht leise und stockend: »Nicht wie ein Kolonialherr …, sondern wie ein Tourist, für den der Rikscha-Fahrer genauso wie ein Friseur, der dem Kunden die Haare schneidet, arbeiten darf … Und vielleicht waren Sie für den alten Mann wegen der fehlenden Touristen zu dieser Jahreszeit heute der einzige Kunde! Doch er hat durch Ihre Weigerung nicht einen Yuan für das Abendessen der Familie nach Hause bringen können …«

Ich will entgegnen, dass man sich trotzdem als Mensch nicht von einem anderen Menschen wie von einem Pferd ziehen lassen kann. Aber ich sage nichts, denn ich könnte mir vorstellen, dass auch Du Qi sagt: »Mit der Zeit werden Sie alles verstehen.«

Morgen wird Kuni meine Gespräche mit dem Fahrradfriseur, der Ayi und »meinem« salutierenden Wachjungen dolmetschen. Aber danach hat sie für mich keine Zeit mehr. Ich denke, dass Du Qi, der die Wirklichkeit nicht aus der deutschen Entweder-Oder, sondern aus der chinesischen Sowohl-als-auch-Sicht interpretiert, ein guter Dolmetscher sein könnte, und frage ihn, ob er mir in den nächsten Tagen hilft, das Leben in China zu begreifen, also Gespräche mit Chinesen zu dolmetschen. Er scheint »Ja« sagen zu wollen, schüttelt dann aber den Kopf. Das sei ihm nicht erlaubt. Du Qi hat von der Universität nur die Genehmigung erhalten, mit Touristen auf dem Tian’anmen-Platz Deutsch zu sprechen.

Zum Abschied zeigt er mir stolz den gekauften »Kabale und Liebe«-Band. Brecht gab es nicht. Den habe er bestellt.

Die Wanderarbeiter entwirren die Girlanden. Du Qi steckt die Lichterketten zusammen. Und ich gehe zur Metro und kann, ohne dass es die Souvenirverkäuferin bemerkt, von oben die auf dem Boden robbenden, rote Fahnen schwenkenden und aus allen Maschinenpistolen schießenden Soldaten am Aufgang zum Gelände der Olympischen Spiele fotografieren.

Wie jeden Montagabend treffen sich Monika und Klaus mit Volleyballspielern in der Deutschen Schule. Ich bespreche inzwischen in der Schulbibliothek mit dem Politiklehrer und der Bibliothekarin Dr. Katja Wissmann die bevorstehende Lesung. Der Politiklehrer meint, es sei wichtig, dass ich den Schülern vor allem über meine Erfahrungen mit der Diktatur in der DDR, über die Mauer, die Verfolgung von Andersdenkenden durch die Staatssicherheit und die Aussiedlung der oppositionellen Künstler aus der DDR erzähle. »Also über deutsche Geschichte.« Die Bibliothekarin, die, wie sie sagt, in der BRD gegen die Stationierung der Pershing-Raketen demonstriert hatte, interessiert, ob wir damals auch in der DDR gegen die sowjetischen SS-20-Mittelstreckenraketen protestiert haben.

Ich sage, dass ich kein Historiker bin. Der Politiklehrer meint, dass es trotzdem gut wäre, den Schülern mitzuteilen, dass die DDR, also ein Teil Deutschlands, früher ein kommunistisches Land gewesen ist. »So wie China.«

»Nein«, sage ich. »Es war ein anderes Land. In der DDR gab es nur besondere Förderschulen für Russisch, Mathe und Musik und eine spezielle Schule für die Kinder sorbischer Nationalität. Aber keine USA-Schule und auch keine englische Schule …«

Klaus hat den Volleyballfreunden nichts von seinem Geburtstag gesagt. Wahrscheinlich hätten sie ihm aber selbst dann keinen Sieg geschenkt, denn einige der Freizeitsportler kämpfen wie Profis verbissen um jeden Punkt. Auch der Politiklehrer. Erst anschließend beim chinesischen Essen im Hinterzimmer vom »Roten Ballon« verkündet Klaus, dass er heute alles bezahlt. Und fotografiert seine Gäste beim Essen der 1000-jährigen Eier, beim Biertrinken, beim Fischzerteilen und beim Ganbei. Und ich fotografiere Klaus beim Fotografieren. Wie die Chinesen heute auf dem Tian’anmen-Platz und vor dem »Vogelnest«.