Wie ein Arbeiter, der nach seiner ersten Nachtschicht am Tag schlafen soll, wälze ich mich wegen der Zeitverschiebung – in Deutschland säße ich jetzt beim Nachmittagskaffee – die halbe Nacht lang unruhig von einer Seite auf die andere. Noch bevor der Morgen graut, bricht das Bett zusammen. Der Matratzenboden fällt auf den Fußboden, und ich lege mich daneben.

Gegen 7 Uhr klopft Klaus. Noch schlaftrunken, balanciere ich auf der Treppe vorsichtig an den Dachreiterfiguren vorbei nach unten. Klaus sitzt inzwischen, die Füße auf einen Hocker gelegt, Kaffee trinkend in einem großen Sessel vor dem Fernseher. Er sieht mit seinem gepflegten grauen Bart und dem langen flauschigen braunen Bademantel wie ein italienischer Lebemann aus und bietet mir »een Schälchen Heeßen« an.

»Keinen chinesischen Tee am Morgen?«, frage ich.

»Wir wohnen zwar in China, aber müssen wir deshalb auch wie Chinesen leben?«

Im Fernsehen läuft »CCTV International« auf Englisch. Deutsche Sender kann er nicht empfangen. »Man wird schon am Morgen daran erinnert, dass wir uns auf der Deutschland gegenüberliegenden Seite der Erdkugel befinden.«

Ein Dutzend Männer in grauen Jacken und klobigen Stiefeln trottet die Gasse vor dem Gartenzaun entlang. Ich entdecke unter ihnen auch den Jungen, der mir salutiert hat. Er versucht nicht wie die anderen neugierig durch das hohe Fenster in unsere Stube zu schauen.

Klaus sagt: »Wir sollten den Osterhasen aus dem Fenster nehmen und am Wochenende die Arzgebirgs-Mannle aus der Kiste holen und aufstellen. Es weihnachtet.«

Eine Frau mit einem zweirädrigen, sie überragenden Müllwagen, an dem Schaufel und Rutenbesen und Eimer befestigt sind, lässt die laut gestikulierenden Männer vorbeigehen, kommt dann mit ihrem Gefährt noch einmal zurück, bückt sich mühsam – ichbilde mir ein, ihr Ächzen zu hören – und hebt die Plastiktüten auf, die sich Schaufel und Besen widersetzt haben. Auf ihrer grauen Jacke ist am Rücken ein großer bunter Glückskranich appliziert. Er reckt seinen Schnabel stolz in die Höhe.

Klaus bringt seiner Frau einen Pott mit Kaffee hinauf in das Schlafzimmer. Während sie sich anzieht, duscht er und kommt sehr schnell, ohne die Dachreiterfiguren anzustoßen, zwei Stufen auf einmal nehmend und gut riechend, wieder nach unten.

»China TV« wirbt inzwischen mit von der Sonne beschienenen grünbewachsenen Hügeln für chinesischen Tee und einheimischen Reisschnaps und informiert über das Wetter in allen wichtigen Hauptstädten der Welt und in den verschiedenen Zeitzonen Chinas: Tibet minus 15 Grad. Peking plus 1 Grad. Shanghai plus 10 Grad …

Monika kann sich nicht entscheiden, ob zu ihrem hellblauen Pullover besser rote oder dunkelblaue dicke Perlen passen und ob sie Stiefel oder Hackenschuhe anziehen soll. Klaus stellt die Kaffeetassen in die Küche, packt seinen Aktenkoffer, drängelt Monika, endlich fertig zu werden, schaltet im Auto zuerst die Heizung und dann den CD-Player an. Silly »Alles Rot«. Bei »ich und ich waren einander schon so fremd …« und »halt dich fest an was Festem, bild dir ein, dass es hält …« dreht er die Musik lauter. An der Mautstelle sucht er die Schranke, vor der die wenigsten Autos warten, flucht über den wieder verstopften Airport-Expressway, überholt mit 120 km/h auf dem Radweg, wird bei Rot im Pulk Schritt für Schritt über die Kreuzung geschoben und kommt neben einem Linienbus zu stehen.

Weil die Chinesen im Bus ungeniert von oben in unser Auto gucken, lese ich verlegen in meinem Notizbuch. Aber auch wenn ich sie anschaue, mustern sie, ohne den Blick zu senken, stumm und anscheinend ohne Gefühlsregung weiterhin das Innenleben unseres Autos.

Vor der nächsten Kreuzung schließe ich instinktiv die Augen. Ein nur Zentimeter neben uns fahrender Chinese will uns bei 90 km/h mit seinem Mercedes aus der Spur drängeln. Wahrscheinlich verhindert nur die Erkenntnis, dass sein Auto neuer und teurer ist und er keine Karambolage mit einem Ausländer riskieren möchte, den unvermeidlich scheinenden Unfall.

An der einer Autobahn ähnlichen 3. Ringstraße stehen auf den wenigen noch unbebauten Flächen zwischen den Hochhäusern kleine Laubbäume wie angetretene Soldaten in Reih und Glied. Ihre Abstände sind, so scheint es, zentimetergenau eingehalten.

Klaus erklärt, dass die chinesische Parteiführung vor einigen Jahren angewiesen hatte, Platz für den Bau neuer Fabrikanlagen und Wohngebiete zu schaffen. Und die Chinesen fällten Millionen Bäume. Als die Böden des Landes dadurch immer weiter versteppten und die Luft in den Städten von Jahr zu Jahr schlechter wurde, organisierte man eine patriotische Kampagne zur Wiederaufforstung. Und die Chinesen pflanzten Millionen Bäume. Dieses Prinzip des »demokratischen Zentralismus« sei in diesem Land mit seinen 1,3 Milliarden Menschen bei vernünftigen Beschlüssen vernünftig, philosophiert Klaus. Aber nachdem Mao beispielsweise befohlen hatte, alle Spatzen auszurotten, weil sie Getreide fressen, und die Chinesen die Vögel, sobald die sich auf einen Baum oder ein Haus gesetzt hatten, mit Rasseln und Lautsprechermusik so lange wieder und wieder aufjagten, bis Millionen kraftlos vom Himmel fielen, gab es bald keine Spatzen mehr. Die Käfer und Raupen konnten sich ungehindert vermehren. Und die Ernten wurden vernichtet. Und Hungersnöte brachen aus.

Klaus dreht »Alles Rot« wieder lauter. Anna Loos singt »Ich sag nicht Ja, nicht ohne guten Grund …«. Monika steigt vor dem Bürohochhaus aus. Ein junger Chinese in dunkelgrauer Uniform, mit klobigen Schuhen und schwarzer Schirmmütze öffnet ihr den Wagenschlag. Sie ruft uns noch zu: »Heute Abend wieder bei ›Durty Nellies‹« und verschwindet, schneller als der sie grüßende Wagenöffner ihr auch die Eingangstür aufhalten kann, im Gebäude.

»Mein Büro«, sagt Klaus, »ist zu Fuß nur 10 Minuten entfernt.« Im Auto brauchen wir genauso lange. Mit seiner grauen Fassade sieht das Gebäude neben dem Glaspalast des gegenüberliegenden Bürohauses und dem in der Glitzerwelt alles überragenden »Grand China« klein und ärmlich aus. Vor der Tiefgarage steht eine frierende junge Chinesin. Auch sie wieder in derber dunkelgrauer Uniform mit klobigen Schuhen. Weil die Automatik der Schranke nicht funktioniert, notiert sie sorgfältig die Autonummer und die Uhrzeit der Einfahrt auf einem Zettel. Wahrscheinlich hat sie das heute Morgen schon einige hundert Mal getan, denn Klaus muss, um einen Parkplatz zu finden, sehr lange in der sportplatzgroßen Garage umherfahren.

Von der Tiefgarage steigen wir auf einer glatten Marmorrampe zum Erdgeschoss des Bürohochhauses hinauf. Vor den Fahrstühlen warten junge Chinesinnen in kurzen bunten Miniröcken, auberginefarbenen Samtjacken, Bluejeans und Seidenblusen. Sie trippeln mit ihren hochhackigen Pumps, Lackschuhen oder bis zu den Knien reichenden Wildlederstiefeln unruhig hin und her und rennen von einem Fahrstuhl zum anderen, um an der Anzeige zu erkennen, welcher zuerst unten sein wird.

»Die Fahrstühle waren für ein Wohnhochhaus gedacht. Stattdessen hat man sie in diesem 26-stöckigen Bürogebäude eingebaut, in dem stündlich Tausende Mitarbeiter hinauf- und hinunterfahren müssen«, sagt Klaus stöhnend.

Sein großflächiges Büro, in dem nur das Chefzimmer durch eine Glastür getrennt ist, befindet sich im 12. Stock. Er begrüßt Huang, den 45-jährigen chinesischen Mitarbeiter, der schon eine Brille mit sehr dicken Gläsern trägt, mit »ni hao«. Dann informiert er ihn auf Englisch und Chinesisch, dass die chinesische Delegation, die eventuell einen Vertrag mit der Firma in Mittweida vorbereiten will, inzwischen in Deutschland angekommen ist. Allerdings könnte die Weiterreise nach Mittweida wegen der im Dezember ungewöhnlich heftigen Schneefälle schwierig werden. Und weil chinesische Manager in einem fremden Land ohne original chinesisches Essen nicht lange bei guter Laune zu halten sind, hat er seinen deutschen Kollegen empfohlen, chinesisches Essen – »kein Fastfood der sich chinesisch nennenden Restaurants in Deutschland« – bei einem Chinesen in Dresden zu bestellen. Seine Mitarbeiterin Song, die als Delegationsbegleiterin das erste Mal in Deutschland ist, wird ihm heute Abend ausführlich Bericht erstatten.

Nach dieser Information für den Mitarbeiter schaltet er den Computer an.

Danach kocht er Kaffee.

Danach liest er die neuen E-Mails.

Danach ordnet er die auf dem langen Konferenztisch ordentlich gestapelten Papiere noch einmal.

Danach schreibt er eine Liste, wen er heute kurz vor seinem Feierabend um 18 oder 19 Uhr (in Deutschland ist es dann zwischen 12 und 13 Uhr) in der Geschäftsleitung noch erreichen muss.

Danach plant er mit Huang die Termine für den nächsten Tag.

Danach brüht er noch einmal Kaffee …

Die zwei Außenwände des Büros bestehen zum großen Teil aus bis zum Fußboden reichenden gläsernen Fensterfronten. Wegen meiner Höhenangst – als 11-Jähriger war ich in der Sächsischen Schweiz von einem Felsen gestürzt – will ich nicht hinunterschauen. Ich beobachte, am Schreibtisch sitzend, wie der Sturm Plastetüten von der Straße als lautlose durchsichtige Vögel bis zum 12. Stock und höher wirbelt, bilde mir ein, dass unser Hochhaus oder die umstehenden schwanken, zwinge mich, auf all das nicht zu achten, und beginne die Einzelheiten meines ersten Morgens in Peking stichpunktartig aufzuschreiben: Im braunen Morgenmantel Kaffee trinken … »CCTV News« auf Englisch … Frau wecken … Aktenkoffer packen … Autorennen auf dem Ring … Silly »Alles Rot« … der Chinese öffnet Moni die Autotür … die automatische Schranke der Tiefgarage, die per Hand bedient werden muss … Warten vor dem Fahrstuhl … Begrüßung des Mitarbeiters … Computer einschalten … Kaffee kochen … E-Mails lesen … Papiere ordnen …

Als Klaus wissen will, was ich schreibe, und ich ihm sage, dass ich, um nichts zu vergessen, jede Kleinigkeit des ersten Morgens notiere, entgegnet er: »Das kannst du dir sparen. Wenn du mit mir täglich vom Compound in die Stadt fährst, wirst du immer dasselbe Ritual erleben. In schönster deutscher oder vielleicht auch chinesischer Regelmäßigkeit.«

Ihn hätten geregelte Abläufe in seinem Leben allerdings noch nie gestört. Bereits auf der Oberschule wurde er für das spätere Diplomatenstudium ausgewählt und vorbereitet. Danach sei alles planmäßig gelaufen: Dienst im Wachregiment »Feliks Dzierzynski«, Auslandsstudium in Moskau und China und der Einsatz im DDR-Außenministerium.

Er glaubt, dass Regelmäßigkeit sowohl für eine Gesellschaft als auch für den Einzelnen die Grundlage für Stärke sein kann. Schon als Schulkind war Spontaneität zwangsläufig nicht sein Ding. »Mein Vater war der Stellvertretende Direktor und Lehrer an meiner Schule, meine Mutter Deutsch- und Geschichtslehrerin. Und ich deren einziges Kind.«

Mehr müsste er dazu nicht sagen.

»Schule und Disziplin gehörten für mich zusammen.« Unfug hat er kaum getrieben. Nur an eine Begebenheit erinnert er sich. »Aber die war für meine Verhältnisse schon ziemlich hochkarätig. Ich hatte bei den Nachbarn Schneeglöckchen geklaut und sie im Klassenzimmer als Frühlingsgruß in das Fenster gestellt. Meine Mutter fragte streng: ›Wo sind die Blumen her?‹ Da habe ich mir blitzschnell das Gehirn zermartert. Zum Glück fiel mir ein, dass mein Großvater an der Eisenbahnstrecke früher einen kleinen Garten besessen hatte. Der war zu meiner Zeit zwar schon Brachland, aber ich dachte, dass dort theoretisch noch Schneeglöckchen wachsen könnten. Also behauptete ich, dass ich sie dort gepflückt hätte und sagte es derart überzeugend, dass meine Mutter mir glaubte. Dennoch wartete ich danach lange auf einen Blitz oder so etwas Ähnliches, das mich für meine Lüge bestraft. Aber es kam nichts.«

Am Mittag fahren wir noch einmal zurück in unser Compound. Klaus will mich bei der Polizei anmelden.

»Ausländischen Touristen ist es in China streng verboten, Chinesen berufsmäßig zu interviewen!«

Schlechte Erfahrungen hätten ihn misstrauisch gemacht, erklärt mir Klaus. Und der chinesische Schriftsteller, der mich, ohne zu wissen, wer ich sei, nur wegen eines gemeinsamen deutschen Bekannten in Berlin per E-Mail zu einem Treffen in Peking eingeladen hat, der könnte auch …

Während Klaus zur Polizei fährt, laufe ich vom Compound in das Dorf nebenan. Sun He befindet sich an der hinteren Seite unseres Compounds und ist von ihm durch eine Mauer abgegrenzt. Um in das Dorf zu gelangen, bräuchte ich nur über die brüchigen Steine zu klettern. Doch als müsste ich mich erst langsam auf die Begegnung mit dem Dorf und seinen Bewohnern vorbereiten, steige ich nicht schnell und neugierig hinüber, sondern rede mir ein, dass mich die überall umherwieselnden Chinesen dabei beobachten könnten, und laufe brav eine Viertelstunde an der Außenmauer entlang.

Im Dorf gehe ich langsam an den aus Holz oder Stein gebauten und teilweise schon eingefallenen Hütten vorbei. Fehlende Wände sind oft nur notdürftig durch Plasteplanen ersetzt. Aus dem davorliegenden Müll, den leeren Stiegen, den Autoreifen, dem Elektroschrott, den zerrissenen Tüchern, den Benzinfässern und Plastekanistern versuche ich zu ergründen, ob sich in den Gebäuden eine Reparaturwerkstatt, eine Imbissbude, ein Brotladen oder eine Gemüsehandlung befindet. Wenn ein Chinese die grauen Baumwolllappen der Tür zur Seite schiebt und mich beäugt, bleibe ich stehen und grüße freundlich nickend. Das müsste ich nicht. Ich könnte auch schnell und zielgerichtet vorbeilaufen und mir nur die grellbunten Bilder, die die Innenseite der Mauer zum Compound auf Hunderten Metern agitatorisch verschönern sollen, interessiert anschauen: Ein Kind und eine Polizistin helfen einem Großvater an der Ampel über die Straße … Ein Mann trennt und ermahnt sich prügelnde Halbwüchsige … Eine Frau im bunten Kleid sitzt unter dem Schein einer über ihr baumelnden Glühlampe vor einem Stapel Bücher … Zwei glückliche Eltern heben ihr Einzelkind strahlend in die Höhe …

Die Farben der wie von Kindern gemalten Figuren sind an vielen Stellen der Mauer schon abgeplatzt.

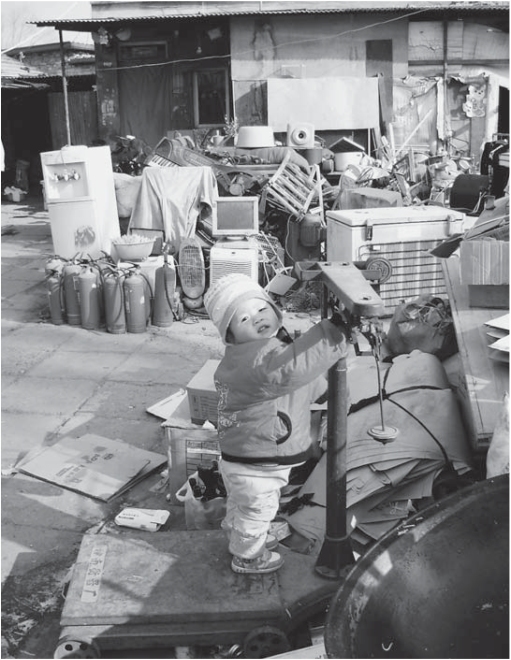

Neben einer Karikatur, auf dem ein Unternehmer einem Staatsbeamten wohl als Bestechung einen Stapel Geldscheine über den Tisch schiebt, befindet sich ein Hof, in dem meterhohe Haufen von Plastemüll liegen. Daneben türmen sich alte Feuerlöscher, die Reste einer Gefriertruhe, bunte verbeulte Eimer, zerrissene Kabel, kaputte Stühle und Sessel, verbogene Wasserrohe, ein Bildschirmgehäuse, Stangen, Bleche, Pappkartons …

Karikatur an der Dorfmauer

In der Mitte von all dem Unrat steht ein dreirädriger, klobiger, niedriger Transportwagen, an dessen dicker, in die Höhe ragender eisernen Ziehstange sich ein vielleicht zweijähriges Kind in roter Jacke und plustrigen rosa Hosen festhält. Ich traue mich nicht, es zwischen all dem Gerümpel zu fotografieren, und halte meine kleine Kamera unauffällig in der Hand. Ein Mann in schwarzer Stoffhose, einem dunklen Anorak, dessen Kragen gelb abgesetzt ist, und mit Halbschuhen aus Leder sieht, dass ich – wie um von meinem eigentlichen Objekt der Begierde abzulenken – das gemalte Bild des Betrügers fotografiere. Er zeigt lachend auf das Kind, hebt es von dem Bully, postiert sich mit ihm stolz vor dem Plastehaufen und dem Sperrmüll, bedeutet mir, dass ich sie fotografieren soll, und überzeugt sich dann freudestrahlend, dass die Aufnahme gelungen ist. Schließlich erklärt er mir mit Zeichensprache, dass er den Müll aus Plaste, Holz und Eisen in Peking sammelt und hier verkauft. Er bückt sich, hebt einen Stock auf, dabei rutscht ihm die randlose Brille auf die Nase, tunkt den Stock in einen Farbeimer und schreibt an einen Pappkarton die Zahl 120. Jeden Tag verdient er mit dem Verkauf der Plaste, der gebrauchten Feuerlöscher, Schüsseln und Drähte 120 Yuan. Hinter der baufälligen Hütte, auf deren Flachdach zwischen kaputten Ziegeln, Blechen und Steinen ein ausgedienter Warmwasseraufbereiter, ein zerlöcherter Radarschirm und die Überbleibsel einer Air Condition von besseren Zeiten zeugen, zeigt er mir ein Bettgestell mit Schaumstoffauflage. Dort schläft er nachts, um den Müll vor Dieben zu schützen.

Er lacht immer noch, und ich versuche ihm zu glauben.

Vor einem der Mauergemälde, auf dem eine fröhliche Frau zu sehen ist, die an einem Straßenrand wachsende Blumen gießt, frittiert ein dick eingemummelter Mann, der sein Fahrrad zu einem mobilen Grill umgebaut hat, über einem offenen Feuer in einem mit Öl gefüllten Topf Würste und Teigstücke. Das Öl stinkt ranzig, und im Umkreis von einigen Metern wächst auf dem fettigen Boden kein einziger Grashalm mehr.

Der »Grillstation« gegenüber hat ein Chinese eine »Nudelmaschine« an sein Fahrrad gehängt und dreht wie bei einer kleinen Wäschemangel den Teig durch zwei Walzen. Neben ihm tritt ein alter Mann unermüdlich die gelben Pedalen eines der vor der Fahrradreparaturwerkstatt aufgestellten blaugestrichenen Fitnessgeräte. Zwei beschlipste Männer heben dort ein Moped an, damit zwei Arbeiter das Hinterrad ausbauen und den Reifen flicken können. Ein Straßenkehrer kurvt mit seinem Besen um die Haufen von Blechdosen, leeren Farbeimern, Stiegen und Matratzen, die vor den Hütten liegen.

Als ich die Dorfstraße wieder zurückgehe, laufe ich schneller, grüße auch nicht mehr mit einem Kopfnicken und bleibe, weil es dort – im Gegensatz zum ranzigen Frittieröl – sehr würzig nach Gebratenem riecht, vor einem einstöckigen Haus stehen. An ihm hängt wie an den meisten, selbst an den schon einfallenden Hütten ein rotes, für mich unverständlich beschriftetes Stofftransparent. Aber unter diesem steht auch ein Schild mit Bildern von gebratenen Enten, Fleischröllchen, Möhren, Garnelen, Pilzen, gekochten Eiern und Schalen mit Reis und den dazugehörigen Preisen von jeweils 3 bis 5 Yuan. Der Nudelmann bringt einen Karton mit frischen Teigwaren in das »Restaurant«. Ich öffne ihm den Türvorhang, er sagt lachend »Thank you« und lädt mich, nachdem er seinen Karton den zwei Köchinnen übergeben hat, zum Essen in das kleine stickige Zimmer ein. Er geht mit mir noch einmal zur Eingangstür, wo eine große Plasteschüssel mit nicht mehr sauberem Wasser steht. Sehr gründlich wäscht er sich die Hände, und ich mache es ihm – mich an die afrikanische Weisheit »Auch schmutziges Wasser wäscht den Schmutz« erinnernd – nach.

Auf dem Hof des Müllsammlers

Weil schon an allen wackligen Plastetischen Gäste sitzen – ich sehe außer Männern nur zwei Frauen mit Kindern –, schlägt der Nudelmacher vor, dass ich mit ihm in der Kochecke esse. Doch ich nehme an, dass Klaus bald von der Polizei zurück ist. Da ich ihm nichts von meiner Dorferkundung gesagt habe, könnte er beunruhigt sein, und lehne freundlich ab. Der Nudelmacher wickelt mir drei Handvoll Nudeln in Zeitungspapier und sagt lachend »Bai bai«.

Am Ende der Dorfstraße parken vor einem zweistöckigen Haus, dessen Fensterscheiben mit bunten Tier- und Blumenbildern beklebt sind, 6 PKW hintereinander. Ein klein gewachsener Chinese kommt mit einem »Langnasenkind« an der Hand aus dem Gebäude, öffnet dem vielleicht 5-jährigen Jungen den hinteren Wagenschlag eines Mercedes und fährt, weil schon eine Frau in einem kleinen blauen Peugeot auf seine Parklücke wartet, sehr schnell davon. Aus dem Peugeot klettert ein Mädchen, rennt blindlings zur Haustür, und die Mutter schreit ihr hinterher: »Madeleine, lauf bitte langsam!«

Auf einer Tafel am Haus steht in Englisch und Deutsch, dass sich hier ein Kindergarten befindet. Ich warte, bis die schwarzhaarige junge Frau wieder herauskommt.

Die Rheinländerin Marion Sawade erzählt mir, dass Madeleine noch in Köln geboren ist. Sie leben seit zwei Jahren in Peking. Der Vater von Madeleine ist Franzose und arbeitet in Peking als Autohändler. Sie berät chinesische Unternehmer in der Werbung. Um den Platz für diesen Kindergarten bezahlen zu können, müssen sie beide verdienen. »Er kostet uns im Monat fast 7000 Yuan, also 700 Euro.«

Ich frage, ob ich die Zahl richtig verstanden habe. Sie nickt. Früher haben vor allem Deutsche, später auch Engländer, Franzosen und Russen ihre Kinder hergebracht, inzwischen aber auch Chinesen.

Die Nudelmaschiene

Hinter dem Kindergarten beginnt ein quadratisch angelegtes Labyrinth enger Gassen, die rechts und links von hohen Mauern begrenzt sind. Dass sich niedrige Häuschen dahinter befinden, ist nur an den Türen in den Mauern auszumachen. Diese alten oder inzwischen neu gebauten Wohnviertel würden mit ihren abstandslos aneinandergereihten Häuschen und den engen Gassen der ursprünglichen Bauweise in Peking entsprechen. Sie würden Hutongs genannt, erklärt mir die Werbemanagerin. »Die Bewohner dieser Hutongs teilen sich inzwischen oft den Hof, die Toiletten, die Wasserstelle, den Kochherd, den Schuppen.«

Ich frage die Rheinländerin, ob sie schon einmal in einem der Hutong-Häuschen neben dem Kindergarten gewesen ist.

»Nein, das interessiert mich nicht. Außerdem lassen Chinesen keine Ausländer in ihre Wohnung. Die bleibt bei ihnen streng privat.«

Als eine alte Frau aus einer Tür herausschlurft und sie nicht sofort wieder schließt, kann ich kurz in das Innere des quadratischen Hofes schauen. An den Wänden lehnen viele Fahrräder, ansonsten türmen sich wie an der Dorfstraße leere Farbeimer, Pappkartons, defekte Kühlschränke und Holzstiegen. Die Frau bemerkt meine Neugier, schließt die Tür sehr schnell, und ich tröste mich mit der Feststellung, dass ich nicht schon an meinem zweiten Tag in Peking alles sehen, alles hören, alles riechen, alles schmecken und alles begreifen muss. Nicht das Essen im Dorfrestaurant und auch nicht das Innere der Hofhäuser in einem Hutong. Später, denke ich, später. Heute möchte ich mir nur noch im Gemüseladen des Dorfes frisches Obst kaufen.

Das Geschäft ist nicht viel breiter als die Eingangstür. In dem langen schlauchförmigen Gang stehen die Kisten mit Gemüse und Früchten schräg an der Wand, und am Ende sitzt der Händler mit Waage und Taschenrechner. Ich bitte die Werbemanagerin, meine Wünsche ins Chinesische zu übersetzen. Sie schüttelt den Kopf. »Ich spreche nur Deutsch und Englisch.«

Ich fülle mir Mandarinen, Bananen, Birnen, Äpfel, Erdbeeren, Weintrauben und Ingwer in Tüten. Und der Händler bedeutetmir wiederum mit Zeichensprache stolz, dass alles, was er verkauft, auchim November noch in China geerntet worden ist.

Nur wenige Schritte neben seinem Laden steht an einem Haus unter den chinesischen Schriftzeichen in Großbuchstaben »SEXSHOP«. Die Tür ist mit einer Kette verschlossen und das Schaufenster mit Brettern vernagelt.

Zu Hause erklärt Klaus, dass Sexshops in Peking inzwischen nichts Ungewohntes sind. Korrekt heißen sie »Geschäft mit Waren für Erwachsene zur Erhaltung der Gesundheit«.

Die polizeiliche Anmeldung konnte er problemlos erledigen. Kein Beamter hat gefragt, weshalb ich länger als 30 Tage (das Limit für Touristen) in China bleiben werde.

Wir reparieren das in der Nacht zusammengebrochene Bett, und ich frage Klaus, ob es stimmt, dass ein Kindergartenplatz in Peking monatlich bis 700 Euro kosten kann. Er nickt. In den kommunalen chinesischen Kindergärten bezahlt man nur 50 Euro. Doch auch diese Summe können die Wanderarbeiter aus den Dörfern, die Straßenkehrer, die Wachleute in den Compounds, Bürohochhäusern und Tiefgaragen, die Maurer, Kellner, Köche und Ayis nicht bezahlen. Deshalb lassen sie ihre Kinder meist bei den Großeltern im Dorf zurück.

»Es gibt in Peking allerdings auch Straßenkinder, die nicht, wie es in China üblich ist, von den Verwandten großgezogen werden. Die Eltern dieser Kinder sind hingerichtet oder sitzen wegen schwerer Verbrechen lebenslänglich im Gefängnis. Kein Verwandter kümmert sich um diese, der Familie Schande bringenden sogenannten ›Mörderkinder‹.«

Inzwischen haben sozial engagierte Menschen in verschiedenen chinesischen Städten für diese Straßenkinder privat finanzierte Wohngemeinschaften aufgebaut. »Wenn du am Wochenende mit uns zum Silber-Pagodenwald in die Berge fahren willst, kommen wir an solch einem Heim vorbei. Du kannst es fotografieren.«

Ich hoffe, dass ich Klaus überzeugen werde, das Heim nicht nur von außen zu fotografieren, sondern mit mir hineinzugehen.

Für die Geburtstagsparty am Abend kaufen wir in einer Markthalle, in der es außer farbigen Papierdrachen, Keramikvasen und Ampelbildern auch alle erdenklichen Arten von Blumen gibt, einen Weihnachtsstern und einen Topf mit Orchideen. Zwar gehen wir zur Geburtstagsfeier einer Chinesin, aber weil ihr Mann ein Leipziger ist, nimmt Klaus an, dass es ein deutsches Grillfest mit Bratwürsten, Schweinshaxen und Schaschlik wird. Nach dem irischen Pub und dem chinesischen Restaurant nun eine deutsche Grillparty! Ich hoffe, dass ich in Peking nicht nur die verschiedenen Lokale erkunden werde, und Klaus verspricht, mich in der kommenden Woche in ein 500 Kilometer entferntes chinesisches Wälzlagerwerk mitzunehmen.

Frank, ein waschechter Leipziger Sachse, wohnt mit seiner chinesischen Lebensgefährtin, einem Sohn und einem Hund auch im Compound. Im Garten hat er ein mit Strahlern beheiztes Bierzelt aufgebaut. Davor steht ein Imbisswagen mit Gläsern, Flaschen, Tellern, Besteck und einem Rost. Auf ihm grillt Frank, ein kräftiger, vielleicht 40-jähriger Mann, wie es Klaus vorausgesehen hat.

Ich drücke dem Leipziger als Mitbringsel einen kleinen Thüringer Taschenrutscher in die Hand und sage: »Ein Gruß aus der Heimat.«

Er greift lachend hinter sich, holt eine Flasche »Wilthener Weinbrand« und schenkt die Gläser voll. »Danke für den Neudietendorfer aus der Heimat«, sagt er, »aber auch hier ist fast alles Heimat.«

Es gibt saure Gurken aus einem der vielen internationalen Läden, Brötchen vom deutschen Bäcker, Wernesgrüner Bier aus einem der deutschen Restaurants und Schweinshaxen, Rippchen, Rostbrätel und Bratwürste nach eigenem Rezept aus dem deutschen Fleisch- und Wurstbetrieb. »Den hat der ehemalige DDR-Militärattaché Oberst a. D. Steffen Schindler nach der Wende in Peking aufgebaut, und er liefert seine Ware in die größten chinesischen Städte.«

Frank fragt, ob ich eine Thüringer Bratwurst möchte. »Seitdem der Schindler einen südthüringer Kollegen – früher auch im Außenministerium der DDR beschäftigt – als Betriebsleiter eingestellt hat, schmecken die wirklich wie Thüringer.« Meint zumindest er. Ein Sachse!

Als er in das Haus geht, sehe ich, dass auf dem Rücken seiner schwarzen Jacke in großen Buchstaben »MAD DOG CHINA« steht. Man kann es als »verrückter Hund« oder auch »tollwütiger Hund« übersetzen. Frank gehört zu einem internationalen Motorradclub. »In China musst du dich nicht wie in Deutschland durch bewohnte Gegenden quälen, hier kannst du als Biker die Freiheit genießen. Tausende Kilometer unbewohnte Freiheit.«

Ein Dutzend seiner »MAD DOG«-Freunde sind zur Geburtstagsparty gekommen. Alle uniformiert in schwarzen Motorradjacken. Ich bitte Frank, dass er mir irgendwann mehr von den »verrückten Hunden« in China erzählt. Solch ein Interview muss der Präsident der »MAD DOG« genehmigen, sagt er. Der Präsident, ein Engländer, trinkt mit mir zwei Bier, dann sagt er: »Okay!« Doch heute nicht, entgegnet Frank. Heute sollten wir feiern.

Irgendwann vor Mitternacht fordert mich Frank auf, in die Küche zu kommen. Er hat dort noch saftig gegrilltes Lammfleisch im Topf. Um den großen Topf stehen schon drei deutsche Männer, essen Fleisch, trinken Rotwein und schwärmen von den, wie sie sagen, beim Sex unübertrefflichen chinesischen Frauen. Nach meinem zweiten Glas Wein – Wein ist in China teuer, eine Flasche einfacher französischer Tischwein kostet über 10 Euro – fragt einer der Männer, wie lange ich noch in Peking bleiben werde. Mindestens 5 Wochen, sage ich.

»Warte noch zwei Wochen, dann packt auch dich das Gelbfieber«, prophezeit einer. »Chinesische Frauen sind im Bett völlig anders.«

»Wie anders?«, frage ich.

»Zärtlicher, weicher, anschmiegsamer, leiser und doch leidenschaftlicher. Man kann es nicht beschreiben. Das musst du selbst erleben.«

Frank legt mir ein neues Stück auf den Teller. Es ist so zart und saftig, wie ich noch kein Lamm gegessen habe.

Der Schlankste und Größte der drei warnt mich vor chinesischen angeblichen Massagesalons. Das Gewerbe sei inzwischen zwar auch in der Volksrepublik China stillschweigend legalisiert und von der Kommunistischen Partei toleriert (»Wie alles, was Geld – oder, wie sie es hier nennen, ›Wohlstand für das Volk‹ bringt. Mehr als zehn Millionen Prostituierte arbeiten in den großen Städten von China.«), aber selbst ein Besuch in einem chinesischen Tanzlokal könnte für einen Ausländer gefährlich enden. Und dann hätte man kaum eine Chance zu klagen, geschweige denn sein Recht durchzusetzen.

Ausführlich und manchmal lachend und manchmal fluchend, erzählt er die Geschichte des jungen Deutschen, dessen Leiche wochenlang nicht aus dem Kühlhaus in Peking herausgegeben wurde. Von diesem Fall gebe es zwei Versionen. »Eine vertritt das chinesische staatliche Taxiunternehmen in Peking und die andere die nach der Wahrheit suchenden Angehörigen. Die zwei Versionen gleichen sich nur in zwei Fakten: Erstens, dass der Deutsche ein Tanzlokal besuchte, es mit einer chinesischen Freundin verließ und zum Taxistand ging. Die zweite Übereinstimmung: Er wurde im zertrümmerten Taxi allein tot aufgefunden und seine Leiche in das Kühlhaus gebracht. Das staatliche Taxiunternehmen wurde von der Polizei in seiner Behauptung bestärkt, dass nicht der Taxifahrer den Unfall verursacht und danach das Weite gesucht hat, sondern dass der Deutsche den Fahrer bedroht, das Taxi geklaut und allein mit der chinesischen Freundin weggefahren ist. Sie sei mit leichten Verletzungen davongekommen und könne die Behauptung des Taxiunternehmens bestätigen.«

Er macht eine Pause, trinkt einen Schluck Wein und sagt, dass er alles Weitere von einem zuverlässigen Freund erfahren hat.

»Danach verlangte das Taxiunternehmen von der deutschen Familie, dass sie das schrottreife Taxi und Schmerzensgeld für die Chinesin bezahlt. Die Leiche würde so lange im Pekinger Kühlhaus bleiben, bis das Geld in Peking wäre. Alle Einsprüche der Eltern blieben erfolglos. Die chinesische Polizei hatte nach dem Unfall weder eventuell vorhandene Blutspuren des Taxifahrers im Auto sichergestellt, noch Zeugen des Unfalls gesucht. Nach 4 Wochen befand sich die Leiche immer noch in Peking. Da tauchten Polizeifotos der Leiche auf. In Deutschland stellte man im Kriminologischen Institut anhand der Verletzung der Wirbelsäule fest – was auch in China möglich gewesen wäre –, dass der Tote nicht gefahren sein konnte, sondern auf dem Rücksitz gesessen hat. Als das Taxiunternehmen nach 5 Wochen begriff, dass es kein Geld herausschlagen konnte, wurde die Leiche freigegeben.«

Nur selten könnte ein Einzelner (noch seltener ein Ausländer) sein individuelles Recht – ein in China von Staats wegen verpönter Begriff – erfolgreich einklagen. »Und dann hätte die Leiche, um gegen Recht, Gesetz und gegen die Pietät Geld zu erpressen, als tote Geisel noch sehr lange im Pekinger Kühlhaus gelegen.«

Wahrscheinlich mag Klaus diese Geiselgeschichte nicht, denn er meint, dass es Zeit ist, zu gehen. Ich trinke als Absacker einen Wodka. Er, die Ermahnung seiner Frau beherzigend, einen Weinbrand. Die »MAD DOG« sitzen beim Bier und planen die Tour für den nächsten Sonntag. Frank verteilt die letzten Thüringer Bratwürste, und der Erzähler der Unfallgeschichte schwärmt nun wieder vom »Gelbfieber«.