TAFELTEIL

Chigi-Vase (Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr.). Das Vasenbild eines korinthischen Künstlers zeigt erstmals das Aufeinandertreffen zweier Hoplitenphalangen. Die geschlossene Formation beschränkt sich offensichtlich noch auf die ersten Reihen (vgl. siehe >). Der Flötenspieler links soll wahrscheinlich den geordneten Anmarsch unterstützen.

Kouros, dem Myron zugeschrieben (6. Jahrhundert v. Chr.). Die überlebensgroße Statue idealisiert die jugendliche Schönheit und Tüchtigkeit (areté) des griechischen Mannes (vgl. siehe >). Die ausgeprägten Muskelpartien und die durchgedrückten Knie manifestieren auch die Standhaftigkeit des Bürgerhopliten in der Phalanx.

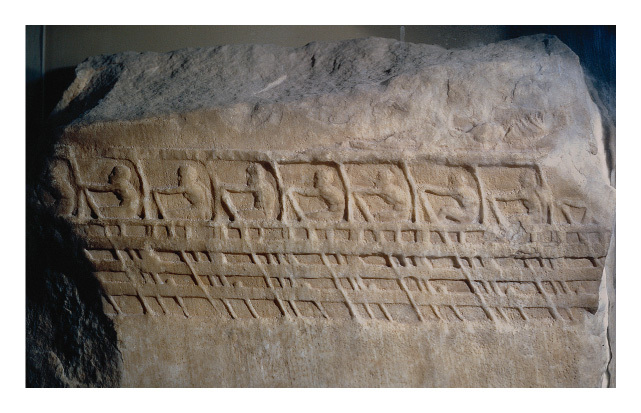

Relief vom Thronsaal aus Persepolis (erbaut unter Xerxes 486–465 v. Chr.). Das Relief zeigt persische und medische Lanzenträger der Elitetruppe der »10 000 Unsterblichen« (siehe >). Sie standen in den großen Schlachten im Zentrum der persischen Schlachtreihe und waren besser trainiert und gerüstet als die übrigen Infanteristen. Hier führen sie neben der Lanze zum Teil Bogen und Kurzschwert.

Sog. Miltiades-Helm und persischer Helm als Weihegaben aus der Zeit der Perserkriege. Beide Helmtypen dokumentieren die unterschiedliche Kampfauffassung von Griechen und Persern: Während der geschlossene, auch das Gesicht schützende Hoplitenhelm für den Nahkampf konzipiert ist, entstammt der trichterförmige persische Helm der Tradition nahöstlicher Krieger und Bogenschützen.

Sog. Lenormant-Relief mit Seitenansicht des Mittelteils einer athenischen Triere (um 400 v. Chr.). Aus der Anordnung der ins Wasser reichenden Ruder kann man schließen, dass insgesamt drei Ruderreihen auf beiden Seiten das Schiff antrieben. Das Relief zeigt nur die oberste Reihe der Ruderer, während die übrigen Reihen durch die Bordwand verdeckt sind.

Rekonstruktion klassischer Seekriegsmanöver von Peter Connolly. Während die Triere rechts nach einer schnellen Wende (períplous) den Gegner attackiert, versucht das von links unten kommende Kriegsschiff durch den diékplous das Ruderwerk eines feindlichen Dreiruderers zu zerstören (vgl. siehe >).

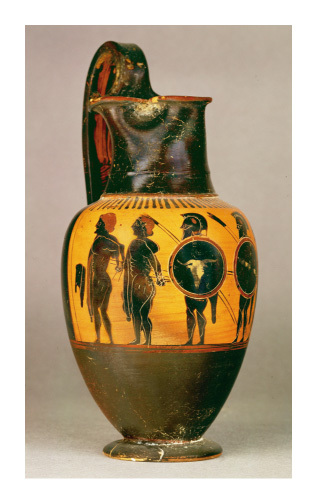

Abführung von Kriegsgefangenen auf einer attischen Vase (spätes 5. Jahrhundert v. Chr.). Die Szene illustriert, dass das Kampfgeschehen des Peloponnesischen Krieges nicht mehr von großen Feldschlachten dominiert wurde, sondern von Überfällen und flexiblen Gefechten (wie auf Sphakteria, siehe >), bei denen auch Hopliten in Gefangenschaft gerieten.

Rekonstruktion einer makedonischen Sarissenphalanx aus der Zeit Alexander d. Gr. Die bis zu 6 Meter langen Sarissen (vgl. siehe >) wurden beim Anmarsch auf den Feind von den ersten Reihen gesenkt und bildeten zusammen mit den hinteren Reihen für jeden Gegner einen furchterregenden Lanzenwall.

Fußbodenmosaik der Alexanderschlacht aus der Casa del Fauno in Pompeji. Das Mosaik geht auf ein Gemälde des späten 4. Jahrhunderts v. Chr. zurück. Es zeigt den von links, an der Spitze der Hetairenreiterei heranstürmenden Alexander. Der Perserkönig wendet sich zur Flucht. Wahrscheinlich handelt es sich um die Schlacht von Gaugamela (siehe >).

Römisches Kriegsschiff. Wahrscheinlich aus der Schlacht bei Actium, Aquarell nach einem Relief des späten 1. Jahrhunderts v. Chr. aus Praeneste. Das Bild illustriert, dass die späthellenistisch-römischen Kriegsschiffe viel mehr Platz für Marinesoldaten als die klassischen Trieren boten und sogar hölzerne Kampftürme besaßen, auf denen häufig Katapulte montiert waren.

Szenen aus dem 1. Dakerkrieg von der Trajanssäule (115 n. Chr.). Die drei Reliefs illustrieren die sich in der mittleren Kaiserzeit einspielende Aufgabenverteilung zwischen Legionären und Auxilien (siehe >): Bild a) zeigt Legionäre beim Festungsbau; Schilde und Helme sind in der Nähe der Arbeiten aufgestellt. Auf Bild b) betätigen sich zwei Legionäre an einem Katapult, das aus einer Verschanzung heraus schießt. In Bild c) rückt die Auxiliarreiterei aus dem Lager zum Kampf aus.

Sog. großer Trajan-Fries, als Teil des Konstantinsbogen in Rom (315 n. Chr.). Die linke Hälfte zeigt den Kaiser in klassisch heroischer Reiterhaltung inmitten einer Schlacht gegen die Daker (vgl. siehe >), während weiter rechts bereits Legionäre ihrem siegreichen Feldherrn triumphierend die abgeschlagenen Köpfe des Feindes präsentieren.

Sog. Triumph Shapurs I. (241–272 n. Chr.) über die römischen Kaiser Philippus Arabs und Valerian. Felsrelief aus Naqshi Rustam bei Persepolis (vgl. siehe >). Links unterwirft sich Philippus kniend dem Sasanidenkönig. Der daneben stehende Valerian wird als Zeichen der Gefangenschaft von Shapur am Arm gepackt.