1.

WIE ALLES BEGANN –

KLEINE UND GROSSE KRIEGE

BEI HOMER

Homer und die Vergangenheit

Die Griechen waren streitbare Menschen, doch eine Erkenntnis einte alle: Der Krieg – nicht der behagliche Frieden – gebar den Helden und bestimmte den Wert des Mannes. Es waren die großen Kriege, an denen die Erinnerung hing und die Gegenwart gemessen wurde. Vater aller Kriege – auch daran zweifelten wenige – war der zehnjährige Kampf, den die Helden der Achaier unter ihrem Feldherrn Agamemnon einst vor Troia führten. Genauso alt wie der Krieg war sein Motiv: Rückführung einer geraubten Frau und Rache für die Schmach, die der Troianerprinz Paris dem gehörnten Ehemann angetan hatte. Dass man die Rache nicht nur mit dem Tod der Feinde auf dem Schlachtfeld, sondern auch mit reicher Beute aufzuwiegen hoffte, verstand sich von selbst.

Im 8. oder frühen 7. Jahrhundert kam ein Dichter namens Homer oder eine Gruppe von Dichtern in Kleinasien auf die Idee, die Geschichte um den Troianischen Krieg auf eine Zeitspanne von zehn Tagen im 10. Jahr der Belagerung zu verdichten und sie mit einem fundamentalen politischen Thema zu verknüpfen, dem Spannungsverhältnis zwischen individueller Ehre und kollektiver Verantwortung: Achilles, der stärkste achaische Kämpfer, und Agamemnon, der Oberbefehlshaber, stritten um ein Mädchen, das Achilles als Kriegsbeute für sich beanspruchte. Nicht nur der Streit an sich, sondern die Folgen, der Tod vieler Kämpfer in der Schlacht, führten zu der Frage, ob ein Mann sich überhaupt den Befehlen eines anderen beugen muss, wenn ihm die Ehre dies verbietet, aber eine größere Sache auf dem Spiel steht. Das Durchspielen solcher Konflikte muss für Homer und seine Zuhörer hochaktuelle Brisanz besessen haben in einer Zeit, als die Ehre des Einzelnen das Maß aller Dinge war und sich durch militärische Leistungen manifestierte. Schon zu Beginn der griechischen Geschichte war es der Krieg, der tiefe Einsichten in die menschliche Natur und die Folgen für die Gemeinschaft erlaubte.

Wie viel Realität steckt aber hinter der Rahmenhandlung? Was ist das überhaupt für eine Wirklichkeit und welche Erkenntnisse können wir daraus für die Zeit des Dichters ziehen? Dass er Erinnerungen an reale Eroberungsfahrten aus spätmykenischer Zeit bewahrte, ist sehr unwahrscheinlich. Der Zeitabstand ist zu groß und durch zu tiefe Brüche gekennzeichnet, als dass man eine kontinuierliche Tradierung voraussetzen könnte. Eher mag man sich vorstellen, dass Homer Erfahrungen von Beutezügen seiner Zeit in eine heroische Vergangenheit projizierte und diese Erfahrungen episch überdimensional ausgestaltete.1 Tatsächlich waren die Griechen der homerischen Zeit weder technisch noch logistisch zur Einnahme einer gut befestigten Stadt in der Lage. Die epische Eroberung musste deshalb mit dem Trick des hölzernen Pferdes gelingen, der Zeitraum der Belagerung auf zehn Jahre gedehnt und die Zahl der Kämpfer viel höher als die realen Rekrutierungsmöglichkeiten angesetzt werden.

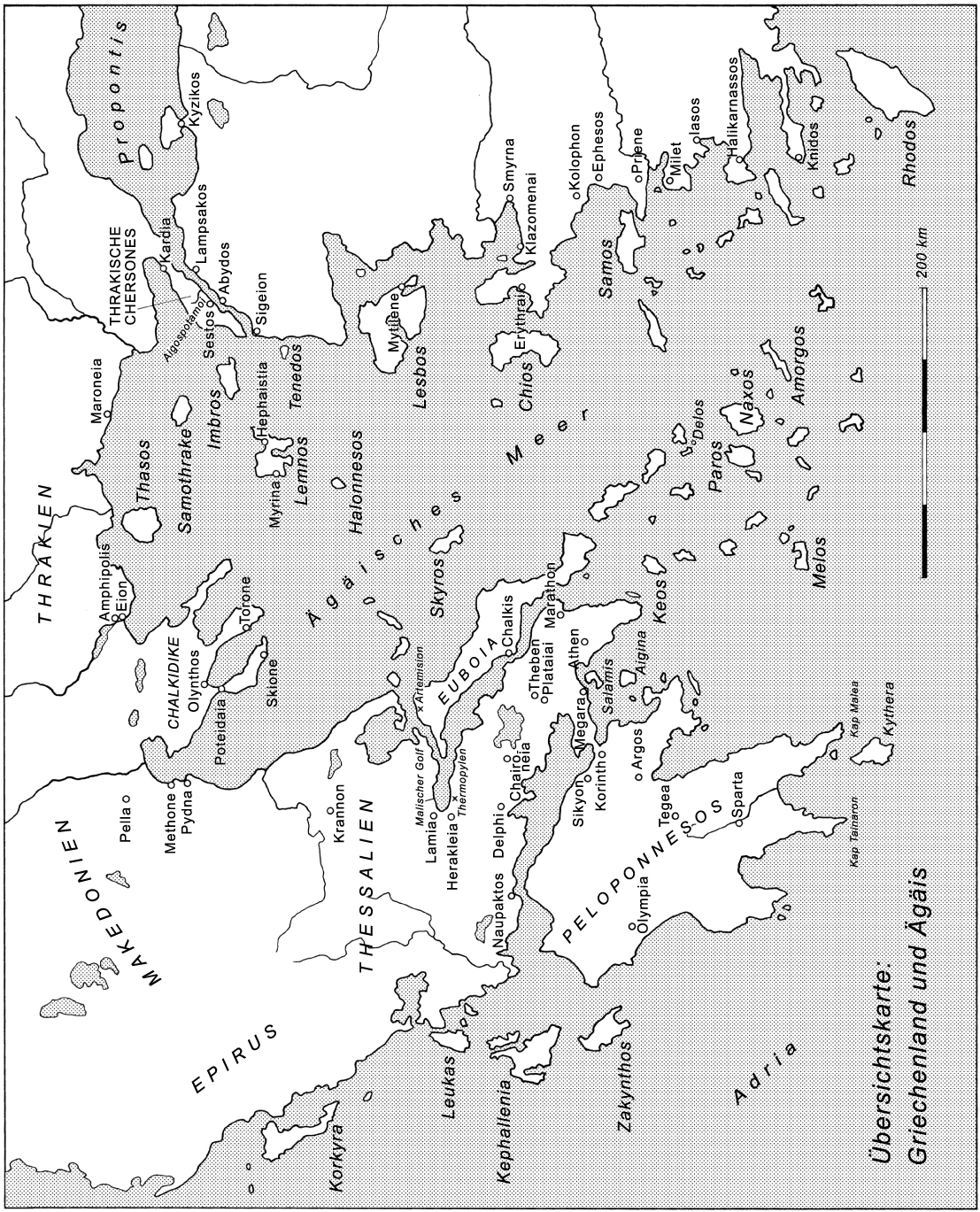

Dennoch schuf Homer keine Phantasiewelt. Der geographische Rahmen war genauso in der Wirklichkeit verortet wie die Trümmer des zerstörten Troia, und dass eine reiche Hafenstadt Raubfahrer anzog, war den Griechen zu allen Zeiten verständlich, auch dass sich aus solchen Überfällen größere Konflikte ergeben konnten. Homer und seine Zuhörer hatten wohl auch eine Ahnung davon, dass im Osten das Reich der Assyrer durchaus in der Lage war, große Heere aufzustellen und befestigte Städte zu erobern. Was für den politischen und militärischen Rahmen gilt, trifft auch auf die Art der Kampfhandlungen zu: Die Ilias bietet ein mehrschichtiges Amalgam von Erfahrungen aus der zeitgenössischen griechischen Welt, vagen Vorstellungen nahöstlicher Verhältnisse wie auch von epischer Ausmalung, von Übertreibungen und altertümlichen Details, die dem Geschehen eine archaische Patina und den Glanz einer heroischen Vergangenheit verleihen sollten. Dies alles gilt es zu entwirren, wenn man eine Vorstellung über die Grundstruktur des Krieges im 8. und 7. Jahrhundert gewinnen will.

Die Ilias:

Protophalanx und Kämpfe der Hetairien

Die Helden der Ilias zogen mit Kampfverbänden von rund 50 Mann in den Krieg. Sie setzten sich aus Gefährten (hetairoi) und Gefolgsleuten (therapontes) zusammen. Um einen inneren Kern engster Freunde und Verwandte gruppierte sich ein weiterer Kreis ergebener Kampfgefährten. Der bekannteste dieser Verbände waren die Myrmidonen des Achilles.2 Sie repräsentieren eine reale Erfahrung der homerischen Zeit. Alle archäologischen und etwas späteren literarischen Zeugnisse deuten darauf hin, dass in der frühen Archaik tatsächlich eine Führungsschicht »adliger« Grundbesitzer (basileis) ihre Gefährten zu unterschiedlichen Gelegenheiten zum Kampf versammelte.3 Kaum der Realität der griechischen Welt entspricht dagegen die große Zahl von Helden, die Agamemnon, der König von Mykene, mit den jeweiligen Hetairoi-Verbänden gegen Troia führte; ferner die Größe des Heeres, das auf der Ebene vor Troia von den nebeneinander postierten Kampfverbänden und dem Rest der einfachen Kämpfer (laoi) gebildet wurde. Solche großen, in Formation geordneten Heere konnten nur die Territorialreiche des Vorderen Orients aufbieten, vor allem die Ägypter und die Assyrer4, und es mag sein, dass der Dichter von dort Anregungen bezog und zur epischen Übertreibung viel einfacherer Verhältnisse einsetzte.

Abgesehen von diesen Überzeichnungen beschreibt Homer die Kampfesweise der Einzelgruppen in sich konsistent und funktional stimmig: Die Gruppen der Hetairoi sind mobil, sie greifen »wie eine dicht gefügte Mauer« und »Helm and Helm« in die Schlacht ein, lösen sich vor dem Kampfkontakt auf, können sich in Krisensituation aber wieder geordnet zurückziehen und zur Verteidigung (allerdings selten) eine dichte Formation bilden.5 In der Ilias tragen sie einen geschlossenen Bronzehelm, metallene Brustpanzer, teilweise Beinschienen, den runden Schild (aspis) mit Doppelgriff, dazu Lanze und Schwert als Wurf- und Stichwaffen. Berücksichtigt man auch hier die epische Überzeichnung und Archaisierung in Hinblick auf Größe, Schwere und Material – Bronze war wertvoller als Eisen, wurde aber in homerischer Zeit nicht mehr verwendet, man kannte sie aus den Heroengräbern –, so entsprechen diese Waffen mit Ausnahme des Wurfspeers der archäologisch seit 725 v. Chr. nachgewiesenen Rüstung (panoplos) eines Soldatentyps, den die Quellen als Hopliten bezeichnen.6 Die bei Homer beschriebenen Waffen passen ferner gut zu einer Kampfformation, bei der die einzelnen Krieger der Hetairien eng zusammenrücken, um sich in Bedrängnis gegnerischer Angriffe besser erwehren zu können. Viele Forscher sehen deshalb in dieser Formation eine noch sehr fluide Frühform des Kämpfens in Schlachtreihen, die später als »Phalanx« berühmt wurde; allerdings rückten bei Homer die Kämpfer nur zur Verteidigung in einer besonderen Krisensituation zusammen, während die klassische Phalanx des 5. Jahrhunderts v. Chr. auf die Wucht des Angriffs setzt. Dementsprechend haben die homerischen Hoplitenreihen noch eine sehr geringe Tiefe und die Kämpfer setzen die Lanze als Wurfwaffe ein.7 Die Krieger der Troianer und Achaier rücken zwar geschlossen »wie eine Felswand« oder »dunkle Sturmwolken« auf das Schlachtfeld, lösen aber die Formation auf, wenn es zum Kampf kommt. Immerhin agieren die Helden und ihre hetairoi keineswegs isoliert vor der Masse der einfachen, leicht bewaffneten Kämpfer (laoi). Nach Homer schleudern diese ihre Wurfgeschosse über die Köpfe der prómachoi (»Vorkämpfer«) hinweg und führen mitunter sogar die Entscheidung herbei.8

Einzelkämpfe und Streitwagen

Wie flexibel und fluide die Formationen zur Zeit Homers noch waren, zeigt sich auch daran, dass in der Ilias die Schwerbewaffneten als prómachoi immer wieder vorpreschen, um mit ihren hetairoi oder in Einzelgefechten (Aristien) ihre Tapferkeit zu beweisen. Danach ziehen sie sich in den Schutz ihrer Kampfgruppe zurück oder verlassen zur Regeneration und zur Versorgung von Wunden das Kampfgeschehen, um sich dann wieder gekräftigt in die schier unendliche Abfolge von Gruppen- und Einzelkampf einzureihen.

Wie man diese Vorstöße deuten soll, bleibt umstritten; manche sehen darin eine altertümliche Kampfesweise, die der Realität der homerischen Zeit nicht mehr entspricht, andere eine epische Übertreibung, die das Interesse der Zuhörer an heroischen Einzelschicksalen bedienen soll, und wieder andere bemühen sich um eine widerspruchsfreie Kombination von Einzel- und Gruppenkämpfen.9 Zweifellos sind Dauer und Bedeutung der Einzelkämpfe episch übertrieben.10 Ein Duell von Vorkämpfern, bei dem beide die Zeit finden, ihre Ahnenreihen aufzusagen, bevor sie zum tödlichen Schlag ausholen, ist die gattungsbedingte Übersteigerung einer kriegerischen Grundsituation, die allerdings nur deshalb so dominant erscheint, weil Homer – wie ein moderner Filmregisseur – von der Panoramaperspektive auf das ganze Heer zur »Nahaufnahme« eines szenisch dichten Einzelkampfes übergeht und wieder zurück.11 Beide Perspektiven gehören zusammen und bilden verschiedene Phasen und Formen eines einzigen Kampfgeschehens ab. Ähnlich wie sich die Formationen im direkten Kampfkontakt auflösen können, sich geschlossen zurückziehen oder einander aus der Ferne mit Wurfgeschossen bekämpfen, lassen sie auch einzelnen vorpreschenden Kämpfern und Gruppen genügend Aktionsmöglichkeiten, bieten ihnen aber auch Schutz, wenn diese zurückgedrängt werden.

Eine Gegenprobe, die diese Deutung indirekt unterstützt, bieten die »Streitwagen« in der Ilias. Leichte zweirädrige Wagen kannten Homer und seine Zuhörer wahrscheinlich nur von den Wagenrennen, die anlässlich der Totenfeiern bedeutender Männer stattfanden;12 von ihrer militärischen Funktion wusste man allerdings nichts: Im archaischen Griechenland war der funktionale Einsatz von Streitwagen in der Schlacht allein aus Kostengründen und wegen des ungünstigen Geländes unbekannt. Auch aus dem Osten konnte Homer keine Anregungen erfahren. Die assyrischen Armeen im 8. Jahrhunderts hatten ihre mit Bogenschützen besetzten Streitwagenabteilungen weitgehend durch Reiter ersetzt.13 Vielleicht aus dem Osten bekannt war die Bedeutung des Streitwagens als Statussymbol der Reichen und Mächtigen.14 In dieser Funktion integriert Homer ihn auch in die Ilias. Nur die Helden werden wie mit einem Taxi auf dem Streitwagen zum Kampfgelände gefahren und nach Ende der Gefechte wieder abgeholt; im Krisenfall bieten diese ferner (selten) Gelegenheit zur raschen Flucht. Aber im Kampf selbst haben sie keinerlei Funktion und passen auch nicht in das Wechselspiel von Formations- und Gruppen- oder Einzelkämpfen der Fußsoldaten. Wahrscheinlich gehören sie wie die Bronze als (wertvolleres) Material der Waffen oder der aus Eberzahn gefertigte Helm zu den Elementen einer Archaisierung und Idealisierung, die »bei den Zuhörern das Bild einer ruhmvollen Vergangenheit« hervorrufen sollte, »in der vieles schöner und größer, heroischer und glanzvoller war«.15

Belagerung und Verteidigung von Städten

Das eigentliche Kriegsziel der Achaier, die Eroberung Troias, ist dagegen schwerer zu deuten. Im 7. Jahrhundert gab es wohl nur in Kleinasien ummauerte Städte16; der Mauerbau größerer Poleis im griechischen Mutterland (darunter Athen) setzte wahrscheinlich etwa 100 Jahre später ein17 (auch die Odyssee kennt ummauerte Siedlungen nur außerhalb des griechischen Festlandes). Wenn es sie doch früher gab, waren sie nie Objekte regelrechter Belagerungen und aufwändiger Eroberungen; denn dazu fehlten den Griechen der homerischen Zeit die entsprechende Technik und Ressourcen, obwohl die kleinasiatischen Griechen sicherlich Kenntnis vorderasiatischer Belagerungstechniken hatten.18 Ihre Kampfesweise unterschied sich – abgesehen von der geringeren Zahl der Soldaten – von den östlichen Reichen wesentlich durch den weitgehenden Verzicht auf große Reiterabteilungen (sie sind erst im 6. Jahrhundert v. Chr. in Thrakien und Thessalien nachgewiesen) und auf Belagerungsmaschinen.19 Beide Waffengattungen waren teuer und trainingsintensiv. Sie setzten ein hohes Niveau logistischer Organisation voraus, das die griechische Welt nicht besaß. Wenn eine Siedlung angegriffen wurde, versuchten die Bewohner – wie auf dem Schild des Achilles angedeutet – den Gegner weit vor den Stadtmauern zu überfallen, weil man Äcker und Herden schützen wollte. Kämpfe zwischen Angreifern und Verteidigern spielten sich in den Epen vor der Stadt, aber nie an der Mauer selbst ab. Auch der Kampf zwischen Troianern und Achaiern entwickelt sich faktisch zu einer Auseinandersetzung um eine fruchtbare Ebene am Rand der Polis Troia.20 Die Eroberung gelingt nur in Form eines »irregulären« Tricks: des Troianischen Pferdes. Bei der Gestaltung dieser Konstruktion hat der Dichter wohl vage Kenntnisse assyrischer Belagerungsmaschinen (auf Rädern) griechischen Verhältnissen anzupassen versucht.21

Trotz dieser epischen Verzerrungen konnten sich Homer und seine Hörer in die Lage von Angreifern und Angegriffenen gut hineinversetzen. Alle Einwohner von Troia wissen um das Los, das ihnen beschieden ist, wenn ihre Stadt fällt.22 Der Königssohn Hektor gehorcht einer doppelten Pflicht: Auch er ist vom Verlangen nach kriegerischem Ruhm beseelt und möchte dieses Verlangen auf dem Schlachtgelände ausleben; doch gleichzeitig muss er seine Stadt beschützen: »Du dachtest daran«, ruft er dem sterbenden Patroklos zu, »meine Stadt zu zerstören, Troias Frauen den Tag der Freiheit zu rauben, sie wegzuführen auf den Schiffen in deine liebe Heimat. Du Tor! Für sie sprengen Hektors schnelle Rosse in den Kampf, ich selbst aber rage hervor unter den kampfesfreudigen Troern im Speerkampf, der ich sie schütze vor dem Tag der Knechtschaft.«23 Hektor ist von einer polisbezogenen Ethik geprägt, die weit über die Einzelmaßnahmen der Helden hinausgeht. Wir finden sie auch bei den Angreifern: Dort bilden sie in Form des am Ende sogar mit einer Mauer bewehrten Schiffslagers am Rand der troischen Ebene eine zehnjährige, stadtähnliche Gemeinschaft, die alle hetairoi-Verbände überlagert. Beide Konstellationen belegen ein wichtiges Phänomen, das für den weiteren Verlauf der griechischen Kriegsgeschichte bestimmend war: das Spannungsverhältnis zwischen der Freiheit des einzelnen Adligen im Kampf um Ruhm und Beute einerseits und der Verantwortung für eine nicht allein auf hetairoi-Bindungen beruhende größere Gemeinschaft andererseits, die alle Mitglieder in der Verteidigung (Troianer) oder im Kampf um Rache für erlittenes Unrecht (Achaier) vereint.

»Kleiner Krieg« zu Lande und zu Wasser –

Vom Raub benachbarter Viehherden

zum Plünderungszug an fernen Küsten

Wahrscheinlich kam der »kleine Krieg« der hetairoi-Verbände in Form von Diebstahl, Beutezügen und Überfällen auf Gehöfte und küstennahe Siedlungen in der frühen Archaik viel häufiger vor als die offene Feldschlacht. Nicht zufällig zeigt der Schild des Achilles, wie sich die Belagerten zum heimlichen Überfall mit Wurfspeeren auf die Belagerer an einer Flusstränke rüsten.24 Doch auch hier erkennen wir eine große Vielfalt, Überschneidungen und variantenreiche Entwicklungen. Der greise Nestor erzählt, wie er als jugendlicher »Neuling« im Krieg den benachbarten Eleiern Viehherden raubte25; Raub und Rache eskalierten in einer Auseinandersetzung zwischen den benachbarten Gemeinden. Die jüngere Heldengeneration hat ihre Raubzüge ausgeweitet, Odysseus schließlich weit über das Meer ausgedehnt. Wenn man erneut die epischen Übertreibungen und Ausschmückungen außer Acht lässt, spiegeln die Fahrten des Odysseus oder des Menelaos (nach Ägypten) – soweit sie sich in historisch und geographisch fassbaren Räumen bewegten – zeitgenössische Realitäten: Spätestens seit dem 8. Jahrhundert bemannten reiche basileis eigene Schiffe mit ihren Kriegerbanden, um die Küsten der Levante, Zyperns oder Kleinasiens zu plündern. Assyrische Quellen beschreiben sie als räuberische Barbaren, die vom Meer kommend die Siedlungen überfallen.26 Eine erfolgreiche Abwehr gelang nicht immer. Die bedrohten Mächte konnten ihre Gebiete dauerhaft nur dann effektiv schützen, wenn sie zumindest die Anführer solcher Plünderungszüge bei günstiger Gelegenheit selbst in Dienst stellten und deren Unternehmungs- und Kampfeslust gegen eigene Feinde lenkten. So schildert Odysseus in seiner fiktiven Lebensgeschichte einen Mann aus Kreta, der es nach der Rückkehr vom Troianischen Krieg nur für kurze Zeit bei Frau und Familie aushält und bald wieder mit seinen hetairoi aufbricht, um die Küste Ägyptens zu plündern. Das Unternehmen endet wegen der Sorglosigkeit der Gefährten und ihrer Feigheit – »nicht einer hatte den Mut zum Nahkampf«27 – in einem Desaster. Nur der Anführer kann sich retten, indem er durch Umfassen der Knie des Herrschers um Gnade bittet und in dessen Dienste tritt. Er macht seine Sache gut und kehrt nach sieben Jahren als reicher Mann zurück.28

Die Karriere des homerischen Kreters steht für viele andere, die in den Gebieten des Ostens und im Westen (Sizilien) des Mittelmeerraums als Kaperer und Söldner ihr Glück fanden.29 Sie waren erfahrener als einheimische Verbände, vor allem aber ungebunden und flexibel. Dies machte sie zu begehrten Söldnern: Ihre Kampfesweise unterlag einer Ethik, die sich partiell von der Schlachtenethik der Ilias unterschied: Hier zählten weniger der todesbereite Nahkampf zur Verteidigung der Heimat oder zur Eroberung ganzer Städte als vielmehr listenreiches Anschleichen, Überfälle mit Pfeil und Bogen und schnelle Flucht zur Rettung des Lebens und der Beute.30 Dementsprechend kümmerten sich diese Leute auch wenig um das Urteil ihrer um Haus und Hof besorgten Mitbürger. Archilochos, ein dichtender Prototyp des wandernden Söldners und Anführer einer etwa 100 Mann starken Kampftruppe aus dem 7. Jahrhundert v. Chr.31, brachte es auf den Punkt: »Wer denn wird nach seinem Tode von den Bürgern hochgeehrt/und gerühmt? Wir streben lieber bei den Lebenden nach Gunst,/Weil wir leben; doch den Toten wird das Schlimmste angetan.«32 Das eigene Leben zählte offenbar mehr als das Andenken an einen heroischen Tod. Denn – so Archilochos in einem anderen Gedichtfragment – »wer um der Leute Gerede sich kümmert,/Dem begegnet gewiss weniges, das ihn erfreut«.33

Dementsprechend konnte man sich auch im Kampf ein Verhalten leisten, das für einen Helden wie Hektor oder Achilles vor den Mauern Troias und unter den Augen der Bewohner undenkbar war: Archilochos erzählt voller Stolz, er habe auf der Flucht zur Rettung des eigenen Lebens einfach seinen Schild weggeworfen.34 Ebenso hatte das Umfassen der Knie (Hiketie), mit dem der kretische Plünderer in Odysseus’ Bericht gegenüber dem ägyptischen Herrscher sein Leben rettet, vor Troia niemals Erfolg.35

Ilias und Odyssee repräsentieren also zwei Formen des Krieges, der die Antike bis zu ihrem Ende prägte: auf der einen Seite der unerklärte, nach pragmatischen Gesichtspunkten geführte Kleinkrieg, wie ihn Odysseus und Archilochos bevorzugten, und auf der anderen Seite der offiziell erklärte Krieg einer größeren, meist städtischen Gemeinschaft.36 Mochte auch deren Ethik verschieden sein – beide Formen haben Männer hervorgebracht, die sich dem Krieg auf die ein oder andere Weise verschrieben und ihn als ihr Lebenselement entdeckten. Beute, materieller Gewinn und die berauschende Aussicht, sich durch den Krieg viel schneller als durch mühsame Feldarbeit zu bereichern sowie Macht und Ansehen zu gewinnen, standen dabei immer im Vordergrund des Interesses. »Aus Elfenbein ist der Griff deines Schwerts und in Gold gefasst«, so beschreibt Alkaios die Waffen seines Bruders, der aus dem Söldnerdienst für den babylonischen König Nebukadnezar zurückgekehrt war.37 Dass er in den Kämpfen – wie der jüdische David – einen riesigen Gegner tötete, folgt erst an zweiter Stelle. Der edle Wettstreit, das »agonale Prinzip«, das angeblich die Mentalität der Griechen (wie auch der Germanen) so wesentlich bestimmte und deren Bereitschaft zum Krieg förderte, spielte (wenn überhaupt) eine sekundäre Rolle in dem Sinne, dass bei Raub- und Plünderungszügen jeder mit den Kameraden um die größte Beute wetteiferte.38 Er war aber nie Selbstzweck und wurde erst im Nachhinein von den Stadtgemeinden den kriegerischen Handlungen hinzugeschrieben, um ihrer eigenen Kriegsform Glanz zu verleihen und sich von den Abenteurern, Piraten und Söldnern abzugrenzen sowie deren Aktivitäten einzuhegen. Vollkommen gelungen ist das nie. Der auf Beute und schnellen Gewinn gerichtete Kleinkrieg zu Wasser und zu Lande war ständiger Begleiter des großen Krieges, ein dauernder Unruheherd, weil es genügend Konflikte gab und viele Männer darin eine Chance sahen, frei von den Bindungen und Beschränkungen der städtischen Gemeinschaft erfolgreich zu sein.