13. PROBLEME DER SPÄTANTIKEN

ARMEE −

ADRIANOPEL UND DIE FOLGEN

Rosige Zeiten?

Nach Ansicht mancher Historiker hatte die römische Armee seit den Reformen Diokletians und Konstantins im Hinblick auf Ausbildung, Organisation und Kampfkraft eine höhere Qualität als in der frühen Kaiserzeit (sie wurde erst wieder in napoleonischer Zeit erreicht). Militärtechnisch und taktisch allen Gegnern überlegen, sei sie der Garant dafür gewesen, dass das Reich unter normalen Umständen ein schwer zu überwindendes Bollwerk geblieben wäre.1 Technische und taktische Überlegenheit garantiert jedoch allein keinen dauerhaften Erfolg; dafür hing der Krieg auch in der Spätantike viel zu sehr von unwägbaren Konstellationen, irrationalen Entscheidungen und Zufällen ab. Ein hoher Standard der Ausbildung und Bewaffnung ist zudem nicht unbegrenzt belastbar. Er erfordert sehr viel Geld, Zeit und gleichbleibend hohe Rekrutenzahlen mit erfahrenen Offizieren. Die Entwicklung der spätantiken Armeen erinnert in dieser Hinsicht an die der hellenistische Zeit. Auch sie konnten nur dann auf einem hohen Niveau gehalten werden, wenn die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Rahmenbedingungen günstig blieben und kein gravierender Störfaktor von Außen die labile Balance zwischen dem materiellen Aufwand für den Unterhalt der Armee und ihren Erfolgen beeinträchtigte.

Unter der diokletianischen Tetrarchie schienen diese Voraussetzungen zunächst gegeben. Die Reichsgrenzen waren gesichert. Ähnlich wie Augustus einst die in den Bürgerkriegen außer Kontrolle geratene Besoldung der Armee auf eine neue Basis stellte, so wandelte Diokletian am Ende des 3. Jahrhunderts die Naturalsteuer (annona militaris) zum Unterhalt des Heeres, die bisher nur bei Bedarf erhoben wurde, in eine regelmäßige Steuerleistung um. Die Steuerbelastung scheint nach dieser Reorganisation, anders als man früher glaubte, insgesamt nicht wesentlich höher gewesen zu sein als in der frühen Kaiserzeit. Mit Sicherheit fiel sie zunächst geringer aus als im chaotischen 3. Jahrhundert.2

Zudem eröffnete sie den kaiserlichen Zentralen nach langer Zeit wieder berechenbare Einnahmen. Ein variabler, dem jeweiligen Jahresbedarf anzupassender Steuerfuß und die Zentralisierung der Einnahmen und Ausgaben in Rechnungsbüchern brachten wieder Ordnung in den finanziellen Wirrwarr des 3. Jahrhunderts. »Zum ersten Mal in seiner Geschichte besaß das Römische Reich ein geordnetes Budget.«3 Als Konstantin mit dem solidus einen neuen Münzfuß einführte, wurde auch das Währungssystem, das im letzten Drittel des 3. Jahrhunderts aus den Fugen geraten war, stabilisiert; es hielt sich im byzantinischen Osten bis ins Mittelalter. Ferner verfügten die Kaiser seit der Constitutio Antoniniana (212/3) über ein großes Rekrutierungsgebiet. Für die häufig vorgebrachte These von einem allgemeinen Bevölkerungsrückgang seit dem 3. Jahrhundert gibt es keinerlei Beleg. Man kann eher umgekehrt mit einer relativen Überbevölkerung in bestimmten Regionen (zumal des Ostens und Nordafrikas) seit Ende des 3. Jahrhunderts und einer spürbaren wirtschaftlichen Erholung rechnen.4 Das Reich schien rosigen Zeiten entgegenzugehen.

Fluch der Bürgerkriege

Wieder einmal war es der Krieg, der die Entwicklung in gänzlich andere Bahnen lenkte. Bei allen Bemühungen um innere und äußere Stabilität konnte die Tetrarchie den Geburtsfehler des römischen Kaisertums, dass die Auswahl des Nachfolgers nicht verbindlich geregelt war, nur für kurze Zeit beheben. Als Diokletian und Maximian sich im Jahr 305 zurückzogen, bestellten Galerius und Constantius Chlorus zwar Maximinus Daia und Flavius Valerius Severus zu Caesaren. Doch als Constantius Chlorus 306 überraschend starb, waren seine Soldaten nicht bereit, auf das dynastische Prinzip der Herrschaftsfolge zu verzichten. Sie erhoben gegen die Regeln der Tetrarchie, die Severus zum Augustus hätte machen müssen, Konstantin, den Sohn des verstorbenen Constantius Chlorus, zum Augustus. Dieses Beispiel bewog auch Maxentius, den leiblichen Sohn Maximians, die Augustuswürde zu beanspruchen.

Mit dem Scheitern der Tetrarchie entschied der Krieg wieder über die Vergabe der Kaiserwürde. Konstantin besiegte im Jahr 312 Maxentius an der Milvischen Brücke bei Rom. Licinius, ein anderer Thronprätendent, schlug ein Jahr später seinen Kontrahenten Maximinus Daia. 324 behielt Konstantin gegen Licinius im Kampf um die Gesamtherrschaft bei Adrianopel und Chrysopolis die Oberhand.5 Damit hatte das für die Soldaten einzig akzeptable Prinzip der dynastischen Monarchie gesiegt, allerdings unter hohen Blutopfern. Das Heer Konstantins umfasste rund 30 000 Mann, als er die weitaus größere Armee des Maxentius in Italien und Rom angriff. Ein vergleichbares Aufgebot führte Licinius gegen Maximinus ins Feld. Konstantin und Licinius mobilisierten Armeegrößen im mittleren fünfstelligen Bereich.6 In der großen Schlacht von 351 zwischen Constantius II. und dem Usurpator Magnus Magnentius bei Mursa (an der Drau in Pannonien) soll der Kaiser 80 000 Mann, sein Gegner etwas weniger als die Hälfte ins Gefecht geführt haben. Constantius war sich noch vor dem ersten Schwerthieb der Konsequenzen bewusst, »würden doch die römischen Heere derart geschwächt, dass sie nach so gewaltigen Verlusten dem allseitigen Ansturm der Barbaren nicht mehr gewachsen seien«.7 Tatsächlich fielen nach glaubhafter Überlieferung 54 000 Soldaten – der mit Abstand größte Verlust, den das Reich seit Cannae hinnehmen musste.8

Die Folgen: Rekrutierungsprobleme

Die großen Verluste der Bürgerkriege, die sich im 4. Jahrhundert im Westen des Reiches fortsetzten9, verschärften ein Strukturproblem, das zu einer großen Belastung werden sollte: Während die Grenztruppen (limitanei) ihren Mannschaftsbestand weitgehend hielten, konnten die Kommandeure der Feldheere nur noch selten Armeen in ausreichender Mannschaftsstärke befehligen. Selbst in Zeiten direkter Angriffe blieben die Musterungsbüros weitgehend leer. Auch Registrierungsprämien reichten nicht aus, um die Reihen zu füllen.10 An Stelle römischer Verbände wurden deshalb im Laufe der Zeit immer hektischer germanische Söldnertruppen angeworben, während man gleichzeitig die römischen Einheiten durch Umgruppierungen und Teilungen nominell wieder auf den alten Stand zu bringen suchte und die Aufnahmekriterien für römische Rekruten lockerte. So begnügte man sich in den 60er Jahren des 4. Jahrhunderts mit einer Körpergröße der Rekruten von 1,65 Meter, während bisher die Messlatte bei 1,75 Meter lag.11

Der Mangel an kampffähigen römischen Rekruten war jedoch nicht nur eine Folge der Bürgerkriege. Strukturelle und politische Gründe kamen hinzu. Im 4. Jahrhundert ergänzte sich die Armee auf drei Wegen: durch jährliche Konskription (parallel zur Steuererhebung), durch die gesetzliche Dienstpflicht von Veteranensöhnen und durch Freiwillige.12 Über den Eintritt von Freiwilligen weiß man wenig. Sicher aber ist, dass Veteranen ihre Söhne in höhere Verwaltungsposten lancierten, um sie der erblichen Dienstpflicht zu entziehen.13 Ähnliche Hindernisse erschwerten die jährliche Zwangsaushebung. Sie erfolgte parallel zur Steuererhebung und oblag den Gemeinden und Großgrundbesitzern. Diese waren verpflichtet, entsprechend der Zahl und Größe ihrer Steuereinheiten (iugera) aus der Gruppe der auf ihren Gütern beschäftigten Bauern jedes Jahr Soldaten abzustellen. Im Laufe des 4. Jahrhunderts konnten allerdings mächtige Grundherren ihre Verpflichtung immer häufiger mit dem Hinweis unterlaufen, dass die Einberufung von Arbeitskräften die Betriebsfähigkeit der Güter (und damit die Steuererträge) gefährdete.14 Die Folge war, dass nur noch wenige Männer ausgehoben wurden, die überwiegend auch noch ungeeignet und wenig motiviert waren.15

Die Haltung der Großgrundbesitzer und die Versuche der Veteranen, ihren Söhnen den Kriegsdienst zu ersparen, entsprachen vielfach dem Wunsch der Rekruten selbst. Viele Römer versuchten sich tatkräftig der Einberufung zu entziehen, etwa indem sie sich selbst amputierten. Auch Fahnenflucht kam häufiger vor als zur Zeit des Prinzipats, wie entsprechende Gesetze und Strafverschärfungen erkennen lassen.16 Ganz offensichtlich hatte der Heeresdienst für viele Römer an Attraktivität verloren.17

Tatsächlich versprachen die zermürbenden Kleinkriege, Abwehrkämpfe und Belagerungen selten Beute, sondern endlose Mühen und Gefahren. Das Leben in der Armee war nicht nur gefährlicher geworden, es führte die Rekruten der comitatenses auch oft weit weg von ihrer Heimat. Familiäre Bande drohten zu zerreißen oder gar nicht mehr zustande zu kommen.18 All diese Nachteile wogen schwer, weil auch der traditionell größte Anreiz zum Eintritt in die Armee, nämlich eine sichere und vergleichsweise gute Besoldung und regelmäßige Verpflegung, seit der Mitte des 4. Jahrhunderts ebenfalls nicht mehr in dem Maße garantiert war wie früher. Gemessen an der Kaufkraft hatte der Sold im 4. Jahrhundert wahrscheinlich erheblich an Wert verloren, und er konnte immer seltener durch lukrative Feldzüge ergänzt werden.19 Ferner bewährte sich das von Diokletian auf das gesamte Reich übertragene System, einen Großteil der in Naturalien abzuliefernden Steuern als annona militaris direkt an die Truppe weiterzuleiten, nicht (deshalb wandelte man seit Ende des 4. Jahrhunderts die Naturalienlieferung wieder in monetäre Abgaben um).20 Der Transport war zu aufwendig, unsicher und durch Korruption gefährdet. Offiziere hielten Getreidelieferungen zurück und betrieben Spekulationsgeschäfte mit der Naturalversorgung und Ausrüstung ihrer Truppenteile. Auch die Soldzahlungen verzögerten sich oder blieben ganz aus.21 Die Folgen waren verheerend: »Wir siechen dahin vor Hunger« – so klagten die Soldaten Julians in Gallien in den 350er Jahren –, »der elendsten Todesart. Niemand soll uns als Unruhestifter ansehen. Wir bezeugen, dass wir allein für unser Leben sprechen. Gold und Silber verlangen wir nicht. Wir haben es schon lange nicht anfassen oder sehen können, und es blieb uns versagt, als ob man uns vorwürfe, dass wir so viele Strapazen und Gefahren als Feinde des Staates auf uns genommen hätten.«22

Wie immer in der Geschichte waren es die Bauern und städtischen Gemeinden, die den Zorn der Soldaten als Erste zu spüren bekamen. Schon im 3. Jahrhundert häuften sich Klagen über Disziplinlosigkeiten einer Armee, deren Verbände über große Entfernungen verschoben wurden und sich durch Raub und Erpressung schadlos hielten.23 Die Kaiser griffen selten energisch durch und scheuten davor zurück, Missstände zu beseitigen, weil sie vom guten Willen der Truppen abhängig und oft nicht in der Lage waren, die Versorgung anders als durch die Belastung der Stationierungsgebiete sicherzustellen.24 Im 4. Jahrhundert berichten die Quellen erneut von Übergriffen auf die Gemeinden, in denen die Truppen stationiert waren. Sicherlich ist hier manches rhetorisch übertrieben, aber im Kern weisen sie auf Defizite hin, die auch mit dem Verhältnis der Berufsarmee zur übrigen Bevölkerung und mit der veränderten militärischen Gesamtlage zu tun haben: Seit dem Prinzipat und besonders seit dem 3. Jahrhundert hatte sich der Graben zwischen Zivilbevölkerung und Armee vertieft. Die Kämpfe beschränkten sich nicht mehr auf die Grenzgebiete, und die Legionen waren weiter im Reichsinnern stationiert. Im 4. Jahrhundert lagerte ein Großteil der Bewegungsheere in oder nahe bei den großen Städten, was Übergriffe und Disziplinlosigkeiten fast unvermeidlich machte. Außerdem wurden die Soldaten immer häufiger zur Steuereintreibung herangezogen. Auf diese Weise verschlechterte sich der Ruf einer Truppe, die viel Geld und Unterhalt forderte, aber die Kosten nicht mit Erfolgen rechtfertigte.25

Steigende Kosten

Die Kosten der Armee waren das zweite große Problem des spätantiken Heerwesens. Die Situation ähnelt der Entwicklung in der Zeit des Hellenismus. Kaiser Konstantin und seine Nachfolger verfügten wie die Monarchen in der Nachfolge Alexanders über technisch hochentwickelte, aber sehr teure Heere. Zu Lande belasteten der Unterhalt der Reiterei (vor allem der Kataphrakten), die Artillerieabteilungen und der Festungsausbau die staatlichen Finanzen. Nicht geringer – auch dies eine Parallele zur hellenistischen Zeit – wogen die maritimen Rüstungen, die in der Zeit der Bürgerkriege nach dem Zerfall der Tetrarchie einsetzten. Der Krieg zwischen Licinius und Konstantin erlebte das größte Aufgebot von Kriegsschiffen seit der späten Republik. Auch die Söhne Konstantins versuchten, eine aktive Flottenpolitik im Mittelmeer zu betreiben.26 Nach dem Sieg Konstantins am Hellespont wurden die Kriegsschiffe zwar auf leichtere Einreiher umgestellt 27, aber der gleichzeitige Ausbau der Land- und Seestreitkräfte und umfangreicher Hafenanlagen (etwa in Seleukia) belasteten (wie immer in der Antike) die staatlichen Kassen erheblich. Er hat die Bemühungen zur fiskalischen Konsolidierung regelrecht konterkariert.

Denn zu den enormen Kosten, die Material, Ausrüstung und Bau der Kriegsgeräte verursachten, kamen – auch wenn die Rekrutierungsprobleme wuchsen – die Aufwendungen für die personelle Versorgung der seit dem 2. Jahrhundert auf fast das Doppelte angewachsenen Armee. Machten die aktiven Soldaten in den ersten Jahrhunderten des Prinzipats noch 0,5–1 Prozent der Gesamtbevölkerung aus (siehe >), so lag das Verhältnis am Ende des 4. Jahrhunderts bei 2 Prozent. Schließlich mussten die Kaiser immer größere Summen einsetzen, um sich die Loyalität der Truppe zu erkaufen. All diese Faktoren führten dazu, dass die Militärausgaben zwischen dem 3. und 4. Jahrhundert um rund 40 Prozent stiegen, ohne dass man mit größeren Einnahmen durch Beute oder Kriegskontributionen rechnen konnte.28

Erfahrungsgemäß reagieren antike Monarchien auf solche Entwicklungen, indem sie auf der einen Seite neue Finanzquellen innerhalb ihres Herrschaftssystems zu erschließen suchten und auf der anderen Seite Einsparungen vornahmen, die schnelle Effekte erzielten und militärisch zu verkraften waren. Ein wohl kurz nach Konstantin schreibender Militärschriftsteller riet unter anderem dazu, Tiere anstelle teurer Ruderer zum Antrieb der Schiffe zu verwenden.29 Realistischer war die Überlegung, durch Dienstzeitverkürzung Gehälter für höhere Chargen einzusparen und die frei werdenden Stellen regelmäßig durch »billigere« Nachrücker zu besetzen.30 Konkrete Verbesserungen der Finanzlage versprach schließlich die Regelung, die wohl seit der Mitte des 4. Jahrhunderts in weiten Teilen des Reiches üblich wurde, den Großgrundbesitzern anstelle von Rekruten jährliche Geld- oder Goldzahlungen (aurum tironicum) aufzuerlegen (Adäration).31 Weniger gut situierte Landbesitzer zahlten in Gruppen (capitula) die Versorgung des Rekruten oder übernahmen den Gegenwert für die Abstellung. Um Ausnahmeregelungen und willkürliche Erhöhungen zu vermeiden, legte Kaiser Valens im Jahr 375 einen Preis von 30 solidi für jeden Rekruten sowie zusätzlich 6 solidi für Kleidung und Nahrungsmittelversorgung fest. Auch wenn offiziell mit dem Geld nichtrömische Kämpfer angeworben werden sollten, wurde die finanzielle Ablösung der Gestellungspflicht vielfach zur Sanierung der Staatskassen eingesetzt. 32

In welche Richtung aber auch immer die Vorschläge und ihre Umsetzung liefen – unverkennbar ist, dass sie auf längere Sicht mit einem schleichenden Verlust des hohen militärischen Niveaus der Truppe erkauft wurden. Die Einführung des aurum tironicum war nichts anderes als das Eingeständnis, das Rekrutierungsproblem römischer Soldaten nicht lösen zu können.33 Anstatt die strukturellen Gründe für die geringe Attraktivität des Militärdienstes zu beheben, setzte man auf kurzfristige Einsparungen und Einnahmen und hoffte, durch Söldner die militärische Lage zu meistern. Hatte man einmal diese Richtung eingeschlagen, dann fielen auch Einsparungen bei der Ausbildung, Ausrüstung und Versorgung der regulären römischen Truppe leichter.34

Wie immer in der Antike sind die militärischen Auswirkungen dieser Maßnahmen im Detail nicht leicht zu erfassen. Erfahrungsgemäß sind jedoch von Sparmaßnahmen zunächst die kostenintensivsten Waffengattungen betroffen, deren Qualitätsminderung man durch bewährte Truppenteile aufzufangen hofft. Dies war – auch hierin ähnelt die spätantike Entwicklung den späthellenistischen Verhältnissen – in erster Linie die Reiterei. Sie zählte neben den Belagerungs- und Geschützabteilungen zu den teuersten und logistisch aufwendigsten Waffengattungen.35 Ihr Aufstieg begann im 3. Jahrhundert und setzte sich bis in die Zeit Konstantins fort, dessen kaiserliche Leibgarde einen höheren Rang als die Fußtruppen einnahm. Auch die großen Schlachten der Bürgerkriege in der Zeit Konstantins und Constantius’ II. an der Milvischen Brücke und bei Mursa wurden wohl durch die Reiterei entschieden.36 Die hohen Verluste führten allerdings in der Folgezeit dazu, dass weniger gut ausgebildete Reiter, Pferde sowie weniger Geld und materielle Ressourcen zur Verfügung standen.37 Kaiserliche Konstitutionen lassen erkennen, dass die Pferde, die von den Provinzialen geliefert wurden, von minderer Qualität waren und dennoch von korrupten Offizieren akzeptiert wurden. Da auch die Futterversorgung und die Ausrüstung der Soldaten mit Kleidung und Schuhwerk große Mängel aufwiesen – die Versorgungsoffiziere verkauften einen Teil der Lieferungen und überließen der Armee minderwertige Ware –, mussten die Heerführer über Schlachtrösser disponieren, deren Konstitution und Ausbildung für den Kampf unzureichend waren.38

Negative Folgen sind bereits in den Kampfeinsätzen der 350er Jahre zu erkennen.39 In der Schlacht von Straßburg wurde die (mehrheitlich aus Kataphrakten bestehende) römische Reiterei, »auf deren Kraft und Erfahrung Julian fest baute«,40 wider Erwarten (praeter spem) von den Germanen zurückgeschlagen. Sie konnte sich nur im Schutz der Fußtruppen retten, die dann auch die Schlacht zu Gunsten der Römer wendeten.41 Angeblich konnte sogar die persönliche Aufforderung Julians die Reiter nicht dazu bewegen, wieder in die Schlacht einzugreifen. Nach Ende der Kämpfe mussten sie in Frauenkleidern durch das Lager paradieren − die schlimmste Erniedrigung, die einer Truppe widerfahren konnte.42

Julians Perserfeldzug

Wäre die Schwäche der schweren Reiterei bei Straßburg ein Einzelfall, könnte man sie mit Zufällen und taktischen Nachteilen gegenüber den leichter bewaffneten germanischen Reitern erklären.43 Aber die Gründe lagen tiefer und sie sind vor allem in mangelnder Ausbildung, Motivation und Disziplin zu suchen; das offenbaren militärische Großereignisse auch in anderen Regionen und gegen andere Feinde. Ein gut belegtes Beispiel ist der große Perserfeldzug Kaiser Julians im Jahr 363. Der Angriff war ein Erbe Constantius’ II. und eine Reaktion auf persische Eroberungen wichtiger Grenzfestungen, wie die von Nisibis. Ziel des Feldzugs war nicht nur, die verlorenen Bastionen zurückzugewinnen, sondern durch die Einnahme der persischen Residenz Ktesiphon den sasanidischen König Shapur zu zwingen, die Gebietsgewinne des Galerius (siehe >) erneut und endgültig zu bestätigen.44

Das Expeditionsheer belief sich auf angeblich 65 000 Mann, gestellt zu zwei Dritteln von der östlichen Feldarmee und einigen Grenzverbänden. Den Rest brachte Julian von der Rheinfront mit. 1100 Lastschiffe, 50 Kriegsschiffe und 50 Pontonboote sollten die Truppen den Euphrat entlang begleiten.45 Um den Gegner zu verwirren, zog Julian mit einer Heeressäule von Hierapolis aus zunächst Richtung Osten, ein zweiter Verband von 30 000 Mann sollte mit armenischen Hilfstruppen weiter östlich am Tigris entlang marschieren und sich vor Ktesiphon mit der Hauptarmee vereinen.46 Die Überraschung gelang jedoch nicht vollständig. Die Sasaniden behinderten den Vormarsch durch künstliche Überschwemmungen.47 Schlimmer war es, dass die Zusammenführung der getrennt marschierenden Verbände fehlschlug. Ohne die zweite Heeressäule konnte Julian weder die königliche Residenz einnehmen noch das gegnerische Heer zum Entscheidungskampf zwingen.48

Daraufhin ließ Julian die Flotte (die nicht flussaufwärts fahren konnte) zerstören und ordnete den Rückzug entlang des Tigris an, um sich mit der verspäteten Heeresgruppe zu vereinen. Erst jetzt erschien Shapurs Armee. Durch gezielte Desinformation angeblicher Überläufer fehlgeleitet und durch die schlechte Versorgungslage zermürbt,49 sahen sich die Römer den Dauerangriffen sasanidischer Panzerreiter ausgesetzt. Die römische Reiterei wurde zusätzlich von Elefanten verunsichert. Als Julian bei der Abwehr eines Reiterangriffs fiel, war es nur dem Offizierskorps zu verdanken, dass die Armee nicht aufgerieben wurde. Der am Rand des Schlachtfeldes gewählte Nachfolger Kaiser Jovian stimmte einem Frieden zu, der die Aufgabe der nordmesopotamischen Gebiete einschließlich der Grenzfeste Nisibis vorsah. Jovian starb acht Monate später.50

Manche strategische Entscheidungen Julians sind schwer nachzuvollziehen und nur mit dem Ehrgeiz zu erklären, nach dem Sieg bei Straßburg auch im Osten sein junges Kaisertum durch einen grandiosen Erfolg zu festigen. Nicht zum ersten Mal scheiterte der Feldzug, weil die Perser die Natur des Landes besser nutzten. Mitentscheidend waren aber auch die taktische Schwäche und mangelnde Kampfdisziplin der Reiterei.51 Mehrfach musste Julian schon auf dem Hinmarsch Nachlässigkeiten der Reiter und Feigheit ihrer Anführer hart bestrafen (auch mit Degradierung zur Infanterie).52 Auf dem Rückmarsch war die Kavallerie nicht in der Lage, den Angriffen der sasanidischen Panzerreiter wirkungsvoll zu begegnen. Einmal wurde eine römische Reiterabteilung von den Legionären beschuldigt, geflohen zu sein, während sie selbst die feindlichen Linien angriffen. Fünf Tribune wurden daraufhin aus dem Heer entlassen.53 Selbst die Palastgarde der scutarii scheint die Erwartungen nicht erfüllt zu haben.54

Noch konnten die Mängel der Reiterei durch die Kampfkraft der Fußtruppen ausgeglichen werden. Die Römer verloren vor Ktesiphon nur 70 Mann, die Sasaniden dagegen 2500. Der gesamte Feldzug scheint rund 15 000 Römern das Leben gekostet zu haben, allerdings starben die meisten nicht im Kampf, sondern an Hunger, Durst und Krankheiten.55 Schwerer wogen die Folgen für die Reichsarmee insgesamt. Shapur ließ zwar rund 50 000 Mann abziehen und begnügte sich mit dem Gewinn der ostmesopotamischen Gebiete rechts des Tigris. Rom verlor damit nur die Hälfte seiner territorialen Ansprüche im Zweistromland.56 Allerdings mussten die durch den Ostfeldzug entblößten Grenzen an Rhein und Donau durch Truppenverschiebungen und hektische Neuaushebungen verstärkt werden. 364 kam es zu einer Teilung des Gesamtheeres bei Naissus (Niš) zwischen dem neuen Kaiser des Westens Valentinian und Valens, dem Herrscher des Ostens. Seitdem gab es ein östliches, in Konstantinopel stationiertes Präsentalheer und ein westliches in Italien, meist bei Ravenna oder Mailand.57 Da mit der Heeresteilung auch eine Teilung des Hofstaates und des Herrschaftsraumes verbunden war – der Westkaiser residierte jetzt in Mailand und Trier –, markiert dieser Vorgang den Beginn einer endgültigen Trennung des Gesamtheeres in zwei Armeen für beide Reichshälften.58

Adrianopel

Allein die Teilung und Neuorganisation der Feldheere reichten freilich nicht aus, um die angespannte Lage an den Grenzen zu beruhigen. Mit großem Aufwand ließ Valentinian die Befestigungen an Rhein und Donau ausbauen (siehe >), konnte mit Mühe alamannische Verbände besiegen, ferner Angriffe der Picten und Scoten in England und räuberische Stämme in Nordafrika zurückschlagen. Erneut schnellten die Militärausgaben in die Höhe und konnten nur durch verstärkte Belastungen der Steuerzahler ausgeglichen werden. Nicht von ungefähr fällt in diese Zeit (375) die Reorganisation des aurum tironicum, die zusätzliche Goldeinnahmen versprach (siehe >).59

Doch noch im gleichen Jahr, als das entsprechende Gesetz erlassen wurde, starb der Kaiser überraschend bei Friedensverhandlungen mit den Quaden an der Donau. Nachfolger wurde sein 16-jähriger Sohn Gratian. Er widmete seine Aufmerksamkeit der Rheingrenze, während Valens in Antiochia die östlichen Truppenverbände zu einem neuen Feldzug gegen die Sasaniden zusammenzog, um die Verluste Julians wettzumachen. Allerdings war nach den hektischen Neurekrutierungen, die angeblich auch vor Mönchen nicht haltmachte, die Qualität seiner Truppen schlechter als die seines Vorgängers.60 Insofern war er freudig überrascht, als mitten in den Vorbereitungen Gesandte der gotischen gens der Terwingen unter ihren reges Fritigern und Alavivus in Antiochia Hilfstruppen gegen die Erlaubnis anboten, die Donau (wahrscheinlich in der Nähe von Durostorum, heute Silistra in Bulgarien) zu überschreiten und »ihr landflüchtiges Volk« diesseits des Stroms aufzunehmen.61 An sich war ein solches Ansinnen nicht ungewöhnlich.62 Fritigern hatte schon in den 370er Jahren vertragliche Beziehungen mit Konstantinopel unterhalten. Kampfverbände der Terwingen hatten bereits früher in der römischen Armee gedient.63 So war es auch kein Zufall, dass die terwingischen Gesandten kurz vor Beginn des Perserfeldzugs im Hauptquartier des Valens erschienen. Sie wussten offensichtlich über die römischen Rekrutierungs- und Finanzierungsprobleme Bescheid.64

Das kaiserliche Hauptquartier reagierte denn auch erwartungsgemäß. Das Angebot der Goten – so die Berater des Valens nach Aussage des Zeitgenossen Ammian (etwa 330–395)65 – »bringe so viele Rekruten (tirocinia) (...), dass er seine eigenen mit den fremdstämmigen Streitkräften vereinigen und sich ein unbesiegbares Heer schaffen könne. Anstelle des Mannschaftsersatzes, dessen Kosten jährlich nach Provinzen bezahlt würden, käme jetzt eine große Menge Gold ein.« Die Chance, kostenlose Heeresergänzungen durch fremde Truppen zu erhalten und anstelle der nicht besonders schlagkräftigen römischen Rekruten von den Grundbesitzern aurum tironicum fordern zu können, war einfach zu verlockend.66 Vielleicht hoffte Valens auch seine Position für den Fall eines drohenden Bürgerkriegs gegen den Regenten des Westreichs Gratian zu verbessern, der mit seinem noch minderjährigen Bruder Valentinian II. zwei Drittel des Reiches (einschließlich Illyricum) beherrschte.67

Die zahlreichen Optionen, die sich wie durch ein Wunder auftaten und durch »erfahrene Schmeichler«68 in rosigen Farben geschildert wurden, ließen die Risiken, die mit einer solchen Maßnahme verbunden waren, gering erscheinen. Sie trübten auch den Blick dafür, dass sich hinter dem verführerischen Vorschlag der Gesandten einige gefährliche Neuerungen verbargen. Bisher waren »barbarische« gentes erst nach deren militärischer Niederlage und einer förmlichen Kapitulation (deditio) im Reich angesiedelt und in die Armee integriert worden. Im Jahr 376 waren diese Voraussetzungen nicht gegeben. Die Römer hatten keine Erfahrung damit, einen Großverband von rund 60 000–75 000 Männern, Frauen und Kindern ohne den Druck eigener Waffenerfolge ins Reich aufzunehmen.69 Sie nahmen das Angebot der Goten dennoch an, und das zeigt, wie stark die Rekrutierungs- und Finanzierungsprobleme inzwischen schwerwiegende außenpolitische Entscheidungen beeinflussten und übliche Vorsichtsmaßnahmen in den Hintergrund drängten.

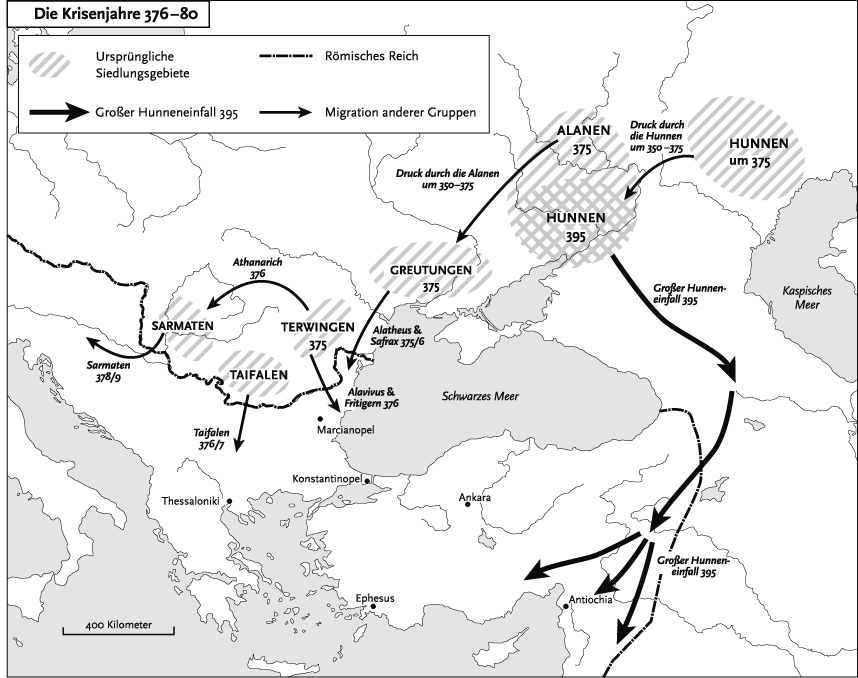

Möglicherweise hätten die kaiserlichen Berater anders entschieden, wenn ihnen bekannt gewesen wäre, dass sich noch andere gotische Teilgruppen (Greutungen) und alanische Krieger der Donau näherten. Sie warteten auf eine günstige Gelegenheit, um von der nie ganz spannungsfreien Aufnahme einer so großen Zahl von »Barbaren« zu profitieren.70 Auslöser für ihr Erscheinen sowie für die Ankunft der Terwingen an der Donau war eine Entwicklung in den Weiten des nordpontischen Raums, die von den Römern nicht vorausgesehen werden konnte. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts war das Nomadenvolk der Hunnen aus seinen Siedlungsgebieten im Bereich des heutigen Kasachstan in westlicher Richtung aufgebrochen.71 Die Hunnen waren in mehrere Verbände untergliedert und wurden von verschiedenen Klanführern (griech. phylarchoi) befehligt. Deren Macht hing noch stärker als bei den Germanen von Beutegewinnen und der Erschließung materieller Ressourcen ab. Deshalb entfalteten sie eine in den Augen der Zeitgenossen so unbarmherzige Kampfesweise.72 In der Mitte der 70er Jahre hatten sie die südrussischen Steppen am Schwarzen Meer erreicht und das greutungische »Reich« des Ermanarich (in der heutigen Ukraine) sowie eine kleinere Herrschaft der Terwingen an der unteren Donau zerstört. Gotische Splittergruppen und ihre Anführer zogen daraufhin mit alanischen und sarmatischen Verbänden nach Süden an die Reichsgrenze, um Karriere im römischen Dienst zu machen und sichere Siedlungsplätze zu finden.73

Dies war die Lage, als die Gesandten in Antiochia erschienen und der Kaiser dem Übertritt zustimmte. Allerdings entwickelten sich die Realitäten anders als die Hoffnungen. Die Zahl der bis zu 75 000 Menschen umfassenden terwingischen Familienverbände überstieg die Kapazität der thrakischen Versorgungsdepots bei Weitem. Eine reibungslose Aufnahme verhinderten die korrupte Provinzialverwaltung und ihre Ressentiments gegenüber den Barbaren, die gestern noch bedrohliche Plünderer waren und heute gut bezahlte Kampfgefährten werden sollten.74 Die Beamten scheuten sich nicht, minderwertige Nahrung zu hohen Preisen oder sogar gegen die Auslieferung von Kindern und Sklaven zu verkaufen. Unter den Flüchtlingen brachen Hungersnöte aus. Die Hoffnung auf eine neue Lebensgrundlage wich dem Hass auf die angeblichen Helfer.75

Als sich die Terwingen von römischen Truppen eskortiert in Richtung des provinzialen Versorgungszentrums Marcianopolis in Marsch setzten, wurde bekannt, dass es greutungischen Verbänden zusammen mit donauländischen Taifalen – welche die Verwaltung bisher gar nicht auf ihrer Rechnung hatte – ohne Erlaubnis der Römer gelungen war, die Donau zu überqueren. In dieser Situation versuchte der römische Befehlshaber die terwingischen Anführer zu ermorden – eine nicht unübliche Methode gegenüber »barbarischen« Anführern. Aber Fritigern entkam und befahl daraufhin seinen Leuten, sich durch Plünderungen schadlos zu halten. Jetzt rächte es sich für die Römer, dass sie viele Goten entgegen den üblichen Aufnahmeverfahren nicht vollständig entwaffnet hatten.76 Und jetzt bekamen auch sie die Folgen der korrupten Provinzialversorgung indirekt zu spüren.

Fritigern erhielt nämlich Zulauf von gotischen Einheiten der thrakischen Regionalarmee unter Sueridus und Coelias, die ebenfalls unter der schlechten Geld- und Getreideversorgung der städtischen Behörden litten. Außerdem schlossen sich römische Deserteure, Minenarbeiter und Sklaven an.77 Die römischen Militärs reagierten in gewohnter Manier: In einer verwirrenden Abfolge größerer und kleinerer Gefechte versuchten zunächst die lokalen Kommandeure die Goten zu zerstreuen und sie von jeglicher Versorgung abzuschneiden. Als dies nicht den gewünschten Erfolg brachte und mit herben Niederlagen endete78, rückten weitere Abteilungen benachbarter Grenzabschnitte und einige Eliteformationen ins Feld. Erst als auch sie die Bewegungsfreiheit der Goten nicht entscheidend einschränken konnten, traten die Regionalarmee Illyricums und Teile der Feldarmee des Orients auf den Plan. Häufig hat man diesen Wechsel der Zuständigkeiten als unkoordiniertes Zaudern interpretiert. Tatsächlich liefen die Heeresbewegungen nach dem bewährten Schema ab, das auf wachsende Gefahren mit einer kumulativen Steigerung der Zuständigkeiten und Militärpotentiale reagierte und einfallende Germanen zunächst lange beschäftigte, um ihre Versorgungslage zu verschlechtern (siehe >).79 Als die Heermeister in der letzten Phase endlich Erfolge gegen einzelne gotische Verbände erzielten80, schien diese Strategie aufzugehen. Es entsprach ihrer Logik, den letzten Schlag durch die kaiserliche Zentralarmee zu führen. Der Entschluss des Valens und seiner Berater, im Frühjahr 378 mit der gesamten östlichen Feldarmee den Barbaren entgegenzuziehen, war alles andere als das Ergebnis einer unüberlegten Entscheidung.

Auf eines waren die Römer allerdings nicht vorbereitet: Die Terwingen hatten sich in der Zwischenzeit nicht nur mit Deserteuren, unzufriedenen Provinzbewohnern und den greutungischen Reitern des Alatheus und Safrax zusammengetan, sondern kooperierten auch mit berittenen hunnischen und alanischen Söldnerverbänden, die von der sich zuspitzenden Lage zu profitieren suchten.81 Aus einer noch halbwegs überschaubaren und homogenen Gruppe terwingischer Aufnahmewilliger war eine große multiethnische Armee mit differenzierten Kampfverbänden unter einem Kommando (Fritigern) geworden.82 Über diese Entwicklung hatten die Römer kein klares Bild gewonnen. Als Valens in Nikaia die Nachricht erhielt, dass sich nahe Adrianopel die gesamte Streitmacht der Goten mit 10 000–15 000 Mann aufhalte, nahm er an, es handle sich nur um den Kampfverband der Terwingen.83 Damit bot sich die erhoffte Chance, die Streitmacht des (angeblich) von Hunger und Erschöpfung zermürbten Gegners in einer Feldschlacht ohne die Hilfe des aus dem Westen anrückenden Gratian zu vernichten. Ähnliche Überlegungen hatten Julian vor Straßburg zum Losschlagen bewogen und zum Sieg geführt.84

Alles sprach dafür, keine Zeit zu verlieren. Gegen die Regeln der Kriegskunst ließ Valens am 9. August 378 in der Mittagshitze sein Heer in voller Kampfausrüstung und ohne ausreichende Verpflegung auf einem 18 Kilometer langen Marsch dem Feind entgegenziehen. Die Goten legten Brände, und ungünstige Winde steigerten die Temperatur. Unerwartet trafen die Römer, ohne sich aus der Marschformation in die Schlachtordnung umzugruppieren und die obligatorische Mahlzeit einzunehmen, auf den Gegner. Die Reiterei konnte gerade noch die rechte Flanke besetzen, während die Kavallerieeinheiten am Ende des Zugs Mühe hatten, links aufzuschließen.85 Überraschend bat Fritigern noch einmal um Verhandlungen. Vermutlich wollte er Zeit gewinnen, bis die greutungischen und alanisch-hunnischen Reiterverbände anrückten. Valens stimmte zu, um seinen Soldaten eine Verschnaufpause zu gönnen und sie in Schlachtaufstellung zu bringen.86 Aber noch während der Verhandlungen griffen die berittenen Eliteeinheiten (scholae palatinae) der scutarii und sagitarii die gotischen Linien »kampfbegierig« (avidius) an. Die scutarii hatten sich schon während des Perserfeldzugs unter Julians Kommando als unzuverlässig erwiesen (siehe >); auch diesmal war es schlicht Disziplinlosigkeit, die sie antrieb, verbunden mit der Annahme, nur auf Fußtruppen zu treffen.87

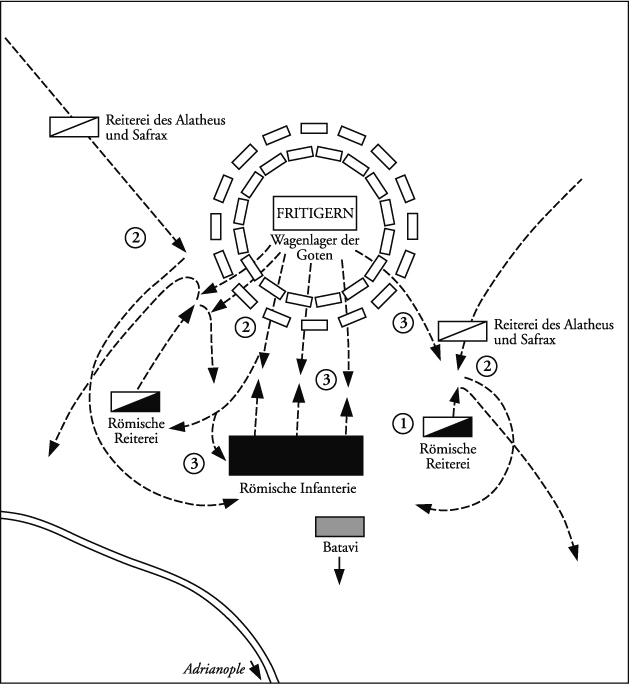

Die Schlacht von Adrianopel 378 n. Chr.

Nachdem die unüberlegt vorgepreschten sagitarii und scutarii von den um die Wagenburg postierten gotischen Fußtruppen zurückgeworfen wurden (nicht in der Karte gezeigt), versucht (1) die römische Reiterei auf beiden Flanken zunächst ihre Infanterie im Zentrum bei der Entfaltung zu decken, rückt dann aber schnell vor, während die Legionen langsam auf die gotischen Linien marschieren. Dann erfolgt (2) der überraschende Angriff der gotischen Reiterei des Alatheus und Safrax auf die römische Reiterei und in die zwischen römischer Kavallerie und Infanterie entstandene Lücke. Die römischen Reiter werden geschlagen und aus dem Feld getrieben. In der letzten Phase (3) wendet sich die gotische Reiterei gegen den Rücken der römischen Infanterie, die nun auch vom gotischen Fußvolk zurückgedrängt und von allen Seiten eingeschlossen wird. Das Aufsprengen der Umzingelung ist von Außen nicht mehr möglich, weil inzwischen auch die Reservetruppe der Batavi gefl ohen ist.

Dies war eine folgenreiche Fehleinschätzung. Die scholae palatinae wurden gegen die eigenen Linien zurückgeworfen, ohne etwas bewirkt zu haben.88 In diesem Augenblick erschien wie aus dem Nichts die terwingisch-alanische Reiterei unter Alatheus und Safrax. Ob sie vom Fouragieren zurückkamen oder ob Fritigern sie als taktische Reserve außer Sichtweite der Römer gehalten hatte, ist unklar. Ihr Angriff war jedenfalls verheerend. Während sich die römische Schlachtreihe im Zentrum stabilisierte, hatte sich die Reiterei viel zu weit von der Linie der Fußtruppen entfernt. Die gotischen Reiter stießen in die Lücke und konnten dabei nicht nur die gegnerische Kavallerie (des linken Flügels) einschließen, sondern auch die ungeschützte linke Flanke der römischen Fußtruppen attackieren und vom Rücken her aufrollen.89 Danach wandten sie sich gegen den rechten Flügel der Fußtruppen. Von allen Seiten bedrängt, kämpften die Legionäre um das nackte Überleben.90 Aus ungeklärten Gründen hatte sich die aus germanischen Söldnern gebildete Reserve der Batavi vom Schlachtfeld zurückgezogen. Schon unter Valentinian waren sie nicht unschuldig an mancher Niederlage gewesen. Vielleicht erkannten sie aber auch früh die Ausweglosigkeit der Lage. Ein geheimes Einvernehmen mit den Goten ist ebenfalls nicht auszuschließen.

Mit dem Rückzug der Reserve war jedenfalls die Schlacht endgültig entschieden.91 Am Ende wurden zwei Drittel der östlichen Feldarmee vernichtet (rund 10–15 000 Mann) oder gerieten in Gefangenschaft. Unter den Gefallenen waren Valens, zwei Heermeister sowie mehrere höhere Offiziere. Es war die schlimmste Niederlage einer römischen Armee in einer Feldschlacht gegen einen äußeren Feind seit Cannae und den Kämpfen gegen die Kimbern und Teutonen.92

Rom erweitert die Rekrutierungsmethoden

Gemeinhin erklärt man die Niederlage mit situativen Führungsfehlern, mangelnder Feindaufklärung und taktischem Missmanagement.93 Nicht weniger eklatant waren erneut die schlechte Disziplin und Kampfkraft der römischen Elitereiterei. Sie waren vor allem ein Ergebnis der hektischen Rekrutierungen und Umgruppierungen nach dem gescheiterten Perserfeldzug Julians und trugen entscheidend zum unglücklichen Verlauf der Schlacht bei.94 Hatte die Infanterie bei Straßburg noch den Sieg gesichert und gegen die Perser eine größere Niederlage verhindert, so genügte diesmal die geringere Qualität der eiligst ausgehobenen Fußtruppen nicht mehr, um die Schwäche der Reiterei auszugleichen.95

Es wäre allerdings nicht das erste Mal gewesen, dass die Römer mit solchen Rückschlägen fertig geworden wären. Auch diesmal schienen größere Befürchtungen unberechtigt. Denn wie so häufig konnten die Germanen ihren Schlachterfolg nicht nutzen. Unfähig, Städte und Versorgungsdepots zu erobern, wartete auf sie ein entbehrungsreicher Winter. Schon ein Jahr nach Adrianopel hatten die Römer die Initiative zurückgewonnen.96 Ein weiteres Jahr später nahmen die Goten das Angebot des neuen Kaisers Theodosius I. an, auf etwa dem gleichen Gebiet angesiedelt zu werden, das ihnen Valens in Aussicht gestellt hatte. Nun regelte allerdings ein Vertrag die Modalitäten. Die Goten erhielten gegen die Verpflichtung, als »Föderaten« Waffendienste für das Reich zu leisten und die Grenzregion zu verteidigen, Jahresgelder und wurden von der Steuerpflicht befreit.97

Man mag hierin den Beginn einer Entwicklung sehen, die im 5. Jahrhundert zur Etablierung germanischer Königreiche auf römischem Territorium führte und am Ende den Zerfall der staatlichen Integrität des Westreiches bewirkte. Von diesen Ereignissen ahnten freilich die Zeitgenossen des späten 4. Jahrhunderts nichts. Jüngere Gelehrte sehen deshalb in der »Ansiedlung« der Goten im Jahr 382 weniger ein Indiz der Schwäche als vielmehr den Beweis für die überlegene Gesamtpolitik des Reiches, das nach wie vor auf Rückschläge flexibel zu reagieren vermochte.98

Eine solche Interpretation unterschätzt freilich die mittel- und langfristigen Folgen der militärischen Ereignisse, die auch durch einen Vertrag nicht aufgefangen werden konnten. Der Aderlass von Adrianopel mochte für sich gesehen noch überschaubar und verkraftbar gewesen sein. Er war aber der Endpunkt einer Serie verlustreicher Kriege, die von den blutigen Bürgerkriegsschlachten (vor allem bei Mursa, siehe >) über den Perserfeldzug Julians bis in die 70er Jahre des 4. Jahrhunderts in einem Zeitraum von 60 Jahren auftraten. Eine solche Serie verkraftet kein Imperium und keine Armee ohne strukturelle Schäden.

Ein besonderes und meist zu wenig beachtetes Problem stellten zunächst die hohen Verluste innerhalb der Kommandeurs- und Offiziersebene dar – mit erheblichen Folgen für die Ausbildung und Führung der Armee. Ferner verschärften die Niederlagen den notorischen Mangel an regulären römischen Rekruten noch einmal massiv.99 Einem energischen Kurswechsel stand der wirtschaftliche Niedergang der Donaugrenzgebiete entgegen, die seit dem 3. Jahrhundert die Hauptrekrutierungsgebiete des Imperiums waren. Im 4. Jahrhundert waren Teile nicht nur entvölkert, sondern auch praktisch demilitarisiert, soweit es römische Soldaten betraf.100 Was das Reich auf der einen Seite mit der Stationierung der Goten in Grenznähe vorübergehend gewann – die Einsparung regulärer Rekrutierungs-, Transport- und Verpflegungskosten –, verlor es auf der anderen Seite, da die Grenzterritorien der Besteuerung entglitten und geringere Abgaben entrichteten. Theodosius war gezwungen, die von Valens und Valentinian favorisierte Annahme von aurum tironicum einzustellen und – auch wenn er offiziell an den Einberufungsstandards festhielt – unerfahrene Bauern und Bergarbeiter zwangszuverpflichten. Ferner wurden Einheiten und Auxilien von der Ostgrenze abgezogen. Sie fielen dort aus, und die Lücke in der Bewachung musste durch teure Stillhalteverträge unter anderem mit Sarazenenfürsten kompensiert werden.101

Die größten Kontingente stellten freilich »barbarische« Kämpfer:102 Neben den gotischen Föderaten, die in den Grenzprovinzen angesiedelt wurden, verteilte man einzelne Gefolgschaftsverbände mit ihren Anführern direkt auf die auxilia palatina. Ethnisch homogene Kontingente hunnischer, alanischer, isaurischer, iberischer und gotischer Söldner, die gar nicht mehr in der offiziellen Liste der Heeresverbände (Notitia Dignitatum) aufgeführt wurden, ergänzten wahrscheinlich unter eigenen Kommandeuren die comitatenses erst unmittelbar vor anstehenden Feldzügen.103 Mit einer solchen heterogenen Armee aus verschiedenen Ethnien besiegte Theodosius im Jahr 387 den Usurpator Magnus Maximus bei Siscia und Poetovio. Vier Jahre später stellte er einen weiteren Usurpator namens Eugenius und dessen Feldherrn Arbogast zur Entscheidungsschlacht. Diesmal kämpfte auf Seiten des Theodosius eine außergewöhnlich große Zahl von gotischen Föderaten aufgrund des Vertrages von 382.104 Ihrer Tapferkeit war es zu verdanken, dass Theodosius am 5./6. September 394 die Schlacht am Fluss Frigidus (östlich von Aquileia) gewann und die Reichseinheit wahrte. Wie die Auxilien in der frühen Kaiserzeit so standen die Goten in vorderster Linie; 10 000 sollen gefallen sein.105

Aufstieg der Föderatenverbände

Theodosius – so könnte man meinen – hatte aus der Not eine Tugend gemacht: Die Anwerbung fremder Söldner und die Inanspruchnahme vertraglicher Verpflichtungen gotischer Verbände waren billiger als die Bezahlung und Versorgung regulärer römischer Truppen (über große Entfernungen). Außerdem konnten die barbarischen Söldner und Kriegerverbände sofort in den Kampf geschickt werden und mussten nicht wie römische Rekruten längere Ausbildungsprozeduren durchlaufen.106 Doch wie häufig in der Geschichte trübte die Genugtuung, durch schnelle Lösungen kurzfristig Erfolge erzielt zu haben, den Blick für die Risiken. Fremde Truppen anzuwerben war eigentlich keine Neuerung; sie ist auch universalhistorisch keine Besonderheit (die Armee des Han-chinesischen Reiches griff zum gleichen Mittel).107 Das entscheidende Problem der Zeit nach Adrianopel bestand jedoch im Missverhältnis zwischen der hohen Kampfkraft peregriner Truppen unter eigenen Befehlshabern, denen immer größere Freiheiten zugestanden wurden, auf der einen und der abnehmenden Zahl gut ausgebildeter, disziplinierter und motivierter römischer Verbände auf der anderen Seite.

Die Zeitgenossen haben diesen Wandel wohl registriert. Militärschriftsteller hatten schon seit Längerem eine Rückkehr zur alten Kampfmoral und eine Verschärfung des Drills gefordert. Zeitgenössische Historiker weisen ausdrücklich daraufhin, wenn es einem römischen Feldherrn einmal gelang, seine Truppe zu disziplinieren.108 Nur mit rhetorischer Topik oder gattungsbedingten Konventionen sind solche Äußerungen nicht zu erklären.109 Denn dazu passen sie zu genau zur militärischen Entwicklung, wie sie sich seit der Mitte des 4. Jahrhunderts abzeichnete und nach Adrianopel noch einmal verstärkte: Disciplina zeigte sich traditionell in der unübertroffenen Fähigkeit der Legionäre, perfekt organisiert in vorderster Front den Angriffen der Feinde standzuhalten und ihn durch einstudierte Manöver zurückzuschlagen. Solche Manöver setzten eine lange Ausbildung und regelmäßigen Drill voraus. Dafür fehlten aber nach den Schlachten von Adrianopel und am Frigidus nicht nur die Offiziere, sondern vor allem die Zeit und wohl auch geeignete Rekruten.110

Deshalb riet ein anonymer römischer Militärschriftsteller seinen Landsleuten, im Kampf gegen die Barbaren stärker auf Maschinen und Artillerie zu setzen. Offensichtlich schätzte er die Kampfqualität der Fußtruppen als gering ein.111 Ein anderer Autor des späten 4. Jahrhunderts meint, die Fußtruppen hätten Brustpanzerung und Metallhelme gänzlich aufgegeben. Er missversteht damit zwar die Tatsache, dass viele Soldaten sich weigerten, ihre schwere Rüstung über längere Strecken selbst zu tragen oder anzulegen.112 Immerhin bedeutet dies aber, dass sie selten mit einem Einsatz an vorderster Front rechneten, was auch nicht verwundert: Denn wie bei der Schlacht am Frigidus übernahmen immer öfter föderierte oder angeworbene Germanen den Nahkampf zu Fuß, während die Römer sich auf das Ferngefecht mit Artillerie sowie Pfeil und Bogen beschränkten.113 Im 4. Jahrhundert adaptierte die römische Armee sogar das germanische Schlachtgebrüll (barritus), ein sicheres Anzeichen dafür, dass germanische Krieger die Hauptlast des Kampfes trugen und in der Schlacht die entscheidenden Angriffsverbände stellten.114

»Barbarisierung« der Armee und

der militärischen Führungspositionen

Auch wenn in der gesamten Armee zu Beginn des 5. Jahrhunderts »Barbaren« wohl (noch) nicht in der Überzahl waren,115 so barg die taktische Gewichtsverlagerung auf die Kampftruppen der Germanen erhebliche politische Risiken. Ein politisches System wie das römische Imperium, dessen Traditionen und Legitimation in so hohem Maße auf der militärischen Tüchtigkeit seiner Soldaten beruhten, verliert seine Autorität, wenn es das heimische Militärpotential immer mehr zugunsten kampfstärkerer Fremdtruppen vernachlässigt, ohne die Fremden hinreichend in die eigene Militärstruktur zu integrieren. Wenn die Herrschaftsansprüche einer Weltmacht und die reale militärische Schlagkraft der eigenen Bevölkerung zu weit auseinanderklaffen, dann verlagert sich schrittweise die politische Macht auf die militärisch Erfolgreicheren – ohne dass es spektakulärer Schlachten bedarf.

Diese Entwicklung erhielt seit Ende des 4. Jahrhunderts eine zusätzliche Dynamik, weil die wachsende militärische Bedeutung barbarischer Kampfverbände ungefähr gleichzeitig mit einem vergleichbaren Wandel innerhalb der Führungsebenen der Armee verlief. Seit Konstantin stiegen immer mehr germanische Offiziere in die höheren Ränge des Heeres auf. Konstantin selbst war auf Initiative des alamannischen Königs Crocus, der in der Armee unter Konstantins Vater kämpfte, zum Augustus proklamiert worden, ein bis dahin singulärer Vorgang.116 In den neugeschaffenen Auxilien und in den Palastgarden (scholae palatinae) dienten auffällig viele Söhne germanischer Fürsten oder germanische Adlige fränkischer und alamannischer Herkunft.117 Germanische Krieger, die schon in ihrer Heimat zur Stammeselite gehörten, übernahmen beim Eintritt in die römische Armee Offiziersstellen, andere konnten sich schnell in die höchsten zivilen und militärischen Ränge der kaiserlichen Zentrale hochdienen.118 Dabei brachen sie ihre Kontakte zu ihren Stammesverbänden nicht völlig ab. Viele übernahmen nach Ende ihrer Dienstzeit Führungspositionen in ihrer Heimat.119 So blieb der comes domesticorum Mallobaudes fränkischer König, und ein burgundischer Königssohn diente als praetor domesticus eines römischen Kaisers.120

Besonders markant ist die Entwicklung des Heermeisteramtes. Im 4. Jahrhundert stieg der Anteil germanischer principes am magisterium militum auf bis zu 30 Prozent.121 Unter Theodosius I. waren 9 von 16 kommandierenden magistri militum nichtrömischer Herkunft. Beim Tod des Kaisers 395 stammte etwa ein Drittel der Soldaten und Offiziere aus »barbarischen« Familien.122 Einem von ihnen, dem Vandalen Stilicho, vertraute der sterbende Kaiser die Aufsicht über seine Kinder an; das wäre in den Jahrhunderten zuvor undenkbar gewesen.123 Die germanischen Heermeister romanisierten sich zwar in Folge ihrer Karriere und galten als loyal.124 Doch auch sie nutzten ihre Kontakte zu fremden Stammesverbänden und warben unter dem Druck rascher Verstärkungen und finanzieller Zwänge Truppen auf Vertrags- oder Soldbasis für ein konkretes Kriegsziel an.125 Auf diese Verbände römische Ausbildungsprinzipien anzuwenden erschien wenig sinnvoll.126 Damit entfiel ein wesentlicher Faktor der Romanisierung. Die Übernahme des germanischen Schlachtgebrülls, die Schilderhebung und Torqueskrönung eines neuen Augustus (seit Julian) und die wachsende Bedeutung personaler Treuebindungen und Verpflichtungen zwischen germanischen Anführern, Feldherren oder Kaisern weisen daraufhin, dass vielmehr umgekehrt germanische Bräuche und Ideale in das Leben und die Organisation der römischen Armee eindrangen.127 Auch die Christianisierung (in der arianisch-homöischen Glaubensrichtung) garantierte unter diesen Bedingungen keine schnelle Integration in die römische Wertewelt, weil die römischen Soldaten selbst am Ende des 4. Jahrhunderts keineswegs überwiegend Christen waren und sich das homöische Bekenntnis mit dem mehrheitlich katholischen der Römer nicht vertrug.128 Die entscheidende Frage für die Zukunft des Reiches lautete deshalb, inwieweit eine »Ansiedlung« innerhalb des Reiches – als Ersatz für die Romanisierung in der Armee – die Föderaten mit der römischen Welt so weit aussöhnen konnte, dass sie für die Stabilität des Reiches keine Gefahr bedeuteten.

Ziele der »Barbaren«:

Ansiedlung oder Kriegerleben?

Unter dem Eindruck des Vertrags von 382 und der Ereignisse, die zur Schlacht von Adrianopel führten, herrscht in weiten Teilen der modernen Geschichtsschreibung die Vorstellung, die Suche nach Siedlungsland sei das vordringliche Ziel der Germanen gewesen, die in das Imperium drängten. Teilweise ist diese Sicht durch das Wissen um die spätere Etablierung germanischer Königreiche auf dem Territorium des Westreiches geprägt, teilweise schwingen alte, funktionalistische Vorstellungen mit von der Suche germanischer Völkerscharen nach Lebensraum, die durch den Druck hunnischer Horden noch verstärkt worden sei. Mitunter folgt man aber auch unkritisch der kaiserlichen Propaganda, die den Vertrag von 382 formelhaft mit dem Argument zu beschönigen suchte, der Kaiser habe aus kriegerischen Germanen friedliche Bauern gemacht, die fortan nur noch auf römischen Befehl zu den Waffen greifen.129

Die methodischen und sachlichen Probleme dieser Argumente liegen auf der Hand: Es gab keine geschlossenen germanischen oder hunnischen Völkerscharen, die allein den Lauf der Ereignisse bestimmten. Der topische Charakter römischer Hofreden ist genauso offensichtlich wie der Jubel spätrepublikanischer Autoren, Pompeius habe die besiegten Piraten zu friedlichen Bauern gemacht (siehe >). Zweifellos gab es germanische Verbände, die wie seinerzeit die Kimbern und Teutonen mit Frauen und Kindern Aufnahme im Reich erbaten und Siedlungsgarantien für ihre Familien forderten. Ein Großteil der terwingischen Goten vor Adrianopel gehörte zu dieser Kategorie. Der Vertrag von 382 könnte entsprechende Regelungen enthalten haben, auch wenn die Quellen darüber schweigen.130 Abwegig ist allerdings die von römischen Panegyrikern verbreitete Vorstellung, die Krieger und ihre Anführer hätten ihre Waffen niedergelegt und selbst den Pflug geführt. Ein solcher Wandel hätte sie zu unbeweglichen Milizionären gemacht und ihre Einsatzfähigkeit im römischen Feldheer gemindert. Er widersprach aber auch dem Ethos und dem Status der germanischen Krieger innerhalb ihrer gens. Sie waren gewohnt, von den Abgaben der übrigen Bevölkerung zu leben und »als Herren über Ackerbauern zu gebieten«131, und kein römischer Befehl konnte sie davon abbringen. Dass sie zusätzlich zur Bebauung des Bodens auch noch dessen Verteidigung übernommen haben sollen, erscheint allein aus militärischen Gründen unrealistisch. Die mit der Defensive verbundenen Kampftaktiken, Garnisonsdienst und ein Leben in Grenzstädten und Festungen waren den Germanen fremd.132

Die Mehrheit der Barbaren, die ins Reich drängten, waren Berufskrieger, für die die Bewährung im Kampf und der Beuteerwerb nach wie vor ein wesentlicher, wenn nicht der wichtigste Teil des Lebens bildete. Dass größere, bis zu 10 000 Kämpfer umfassende Verbände ihre Kinder und Frauen sowie Planwagen mitführten,133 widerspricht dieser Einschätzung nicht grundsätzlich. Auch die hellenistischen Söldnerarmeen zogen mit Familien und Tross in den Krieg. Für mobile germanische Großverbände waren die Frauen auch deshalb wichtig (und unersetzlich), weil sie bei der logistischen Versorgung mithalfen.134 In jedem Falle deutet auch die immer wieder erhobene Forderung germanischer Anführer nach regelmäßigen Getreidelieferungen daraufhin, dass die im Reichsgebiet eingesetzten Goten (s. u.) nicht ausschließlich das Leben als Bauern in einer bestimmten Provinz suchten, sondern sich und ihren Familien ein Leben als Krieger absichern wollten.

Sicher wäre es falsch, eine strikte Alternative zwischen Landsuche auf der einen sowie Beuteverlangen und Söldnerleben auf der anderen Seite zu konstruieren.135 Landbesitz bedeutete nicht unbedingt Landarbeit und konnte immer ein Ziel sein, weil es eine dauerhafte Existenz gewährleistete und unter bestimmten Voraussetzungen das Prestige des Anführers erhöhte.136 Es war eine Frage der Gewichtung, die von den Umständen und der Zusammensetzung der Verbände abhing. Anfangs scheint sich jedenfalls viel häufiger die Beobachtung des Tacitus zu bestätigen, wonach germanische Anführer ihre Gefolgsleute nur durch Gewalt und Krieg bei der Stange halten konnten.137 Es mag Verbände gegeben haben, die das Leben eines Kriegers gegen das eines Landmannes eintauschten. Aber das geschah durchweg unter Zwang nach einer militärischen Niederlage und wurde von den zu Staatsbauern (Laeten, Kolonen) herabgestuften Germanen als Minderung ihres Status angesehen, weil ihnen damit die Chance militärischer Bereicherung genommen wurde.138 Ihnen stand die große Zahl kriegerischer, meist jüngerer Kämpfer unter einzelnen Anführern gegenüber, die sich allenfalls ein Leben als herrschaftlicher Grundherr vorstellen konnten, zunächst aber schnelle Gewinne in Form von Beute oder Geld zum politischen Aufstieg suchten und angesichts des großen Bedarfs des Imperiums an kampfkräftigen Truppen und Offizieren eine Karriere unter römischen Waffen anstrebten.139

Dass dies zu den wesentlichen Zielen der »Barbaren« gehörte, ist auch an den vielfältigen, auf unterschiedliche Wünsche und Umstände reagierenden Modalitäten der Anstellung zu erkennen. Sie reichten von der direkten Integration in die palatinen Auxilien, die Ad-hoc-Anwerbung individueller Krieger als Söldner bis hin zur Verpflichtung, geschlossene Kampfverbände unter eigenen Anführern auf den Kriegsbefehl des Kaisers bereit zu halten.140 Manche Vereinbarungen waren wohl offiziell mit einer »Ansiedlung« verbunden; doch vielfach war hiermit nur eine Form der Einquartierung gemeint, wie sie für die comitatenses üblich war.141 Am attraktivsten waren der Dienst in den Gardeeinheiten der scholae und der Aufstieg in das Heermeisteramt, weil es sehr gut bezahlt wurde.142 Außerdem konnten germanische Anführer damit rechnen, dass mit der Übernahme des Heermeisteramts ihre Gefolgschaftsverbände und Kampftruppen mit den comitatenses gleichgestellt wurden und an der römischen Heeresversorgung teilhaben konnten.143 Die Aussicht auf reguläre Verpflegung in Form des annona-Systems war für viele Germanen, die ja ein solches System selbst nicht zu entwickeln verstanden (siehe >), Anreiz genug, dem Leben eines Bauern in den ausgezehrten Grenzprovinzen zu entsagen und sich den römischen Fahnen zu verpflichten. Nicht ohne Grund machten gerade nach 382 zahlreiche gotische Adlige Karriere als Offiziere der römischen Armee und nicht zufällig waren Geld und Getreide – nicht die Landvergabe! – ein immer wiederkehrender Streitpunkt zwischen Föderaten und kaiserlicher Regierung.144

Berücksichtigt man die archäologisch erwiesene Monetarisierung bei den grenznahen Germanen (insbesondere den Goten), wäre es demnach sinnvoller, anstatt von einer Barbarisierung der Armee (ein Vorgang, der schon im 3. Jahrhundert einsetzte) von einer »Versöldnerung« seit Ende des 4. Jahrhunderts zu sprechen.145 Ähnlich wie die Bürgerkriegsgeneräle der späten Republik mussten die Feldherren der spätantiken Armeen dafür sorgen, dass die wachsende Zahl der auf Vertrags- oder Soldbasis angeworbenen Kampfverbände, die sich ihrem dux als Gefolgschaftsführer verbunden fühlten146, ausreichend entlohnt wurden. Wie viel Druck die Föderaten ausüben konnten, zeigt ein Brief des Augustinus an den comes Africae Bonifatius. Eindrücklich ermahnt er den Feldherrn, der Gewinnsucht seiner Föderaten Einhalt zu bieten.147 Und ähnlich wie in der späten Republik kam es immer dann zu Meutereien, wenn fremde Verbände um ihre Belohnung fürchteten oder meinten, ihre Anführer würden im Karrierekampf um höhere Posten benachteiligt. Die Verbindung zwischen »barbarischem« General und Föderatentruppen konnte sich zu einer verschworenen Gemeinschaft von Berufskriegern entwickeln, die von staatlichen Instanzen mit römischen Truppen nicht zu bekämpfen, sondern nur mit finanziellen Zugeständnissen und der Aussicht auf regelmäßige Getreideversorgung zu beschwichtigen war.148

Bezeichnend ist das Schicksal einer gotischen Reitereinheit, die mit ihren Familien in Phrygien (wahrscheinlich auf Vertragsbasis) angesiedelt wurde. Die Goten rebellierten, weil die römische Obrigkeit ihnen die versprochenen Geschenke und Beutesummen verweigert hatte und weil sie sich mit ihrer Existenz als Bauern nicht zufrieden geben wollten.149 Die Regierung bot ihrem Anführer Tribigild daraufhin eine hohe Kommandoposition an, wahrscheinlich als Heermeister. Damit wären seine Verbände wohl formell den comitatenses gleichgestellt worden.150 Tribigild lehnte jedoch ab, weil er dem Drang seiner Männer nach Plünderungen und militärischen Abenteuern nicht Genüge tun konnte. Den rebellierenden Goten schlossen sich in der Folgezeit wie seinerzeit den Terwingen des Fritigern (siehe >) viele Einheimische an, die ebenfalls mit den Lebensbedingungen in der Provinz unzufrieden waren.151

Alarich: Prototyp des germanischen Söldnerführers

Die Geschichte des Tribigild steht für viele andere Germanen, die sich mit einer einfachen Ansiedlung und der ihnen zugedachten Existenz als Wehrbauern nicht abfanden. Auch dieses Phänomen war nicht neu: Schon im 3. Jahrhundert waren manche Germanen, die im diesseitigen Donaugebiet angesiedelt waren, nach wenigen Jahren wieder aufgebrochen, um Griechenland und die Küsten des westlichen Mittelmeers zu plündern (siehe >).152 Im späten 4. Jahrhundert zogen viele Germanen auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen und lukrativer Beschäftigung nach Süden. Tribigild und seine Leute folgten offenbar dem Vorbild eines anderen Gotenführers, der das Reich über zehn Jahre lang in Atem hielt153: Alarich.

Bis heute herrscht in der modernen Literatur die Vorstellung, Alarich sei im Jahr 395 mit seinen Mannen aus Thrakien »auf der Suche nach neuen Wohnsitzen« aufgebrochen.154 Tatsächlich sagt der gotische Historiker Iordanes (6. Jahrhundert n. Chr.), Alarich habe sich nach dem Erfolg gegen Eugenius – ähnlich wie Tribigild – von Theodosius schlecht behandelt gefühlt, weil dieser ihm die versprochenen Geschenke vorenthielt. Ackerbauern sind seine Mannen nie geworden.155

Alarich führte eine Großgruppe multiethnischer Verbände mit rund 10 000 Kriegern an. Unter ihnen befanden sich viele der 382 in Thrakien Angesiedelten und zahlreiche Freie mit ihren Familien. Sicherlich suchten einige bessere Siedlungsgründe. Doch musste dieses Ziel zurückstehen hinter der Aufgabe, sich im Kampf zu bewähren, Beute zu machen und den Kaisern durch unablässige Plünderungen militärische Stärke zu demonstrieren (und sie damit zu Verhandlungen zu zwingen).156 Alarich hat nie explizit Land für sich und seine Leute gefordert, sondern ein hohes Kommando (und dessen Verdienstmöglichkeiten), Geld und die Möglichkeit erstrebt, annona-Lieferungen aus den Steuerleistungen bestimmter Provinzen und Italiens zu bekommen.157 Erst vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum ihm die östliche und die westliche Reichsregierung oder deren Vertreter neben Geschenken und Geldzahlungen ein regionales Heermeisteramt anboten, und dass dieses von Alarich für eine gewisse Zeit akzeptiert wurde.158

Ein von der Reichszentrale finanziertes und durch ein Heermeisteramt institutionell abgesichertes Soldatenleben, das die Versorgung der eigenen Verbände mit Geld und Getreide garantierte159 – das kam den Wünschen der Goten und manch anderer germanischer Adliger am nächsten. Das Bewusstsein, diese Forderungen gegenüber den Römern in deren Land durchsetzen und das Amt eines magister militum beanspruchen zu können, war entscheidend dafür, dass sich der Söldnerführer als König etablierte. In dieser Rolle hat Alarich auch seinem multiethnischen Kriegerverband eine neue Identität verschafft, indem er und seine Gefolgsleute Überlieferungen über die Geschichte der Goten sowie einheitliche soziale, rechtliche und kultische Praktiken für verbindlich erklärten. Man bezeichnet die Summe dieser Vorstellungen als »Traditionskern« und den gesamten Vorgang als Ethnogenese. Erst im 5. Jahrhundert kann man von den »Westgoten« sprechen, während sie vorher in verschiedene Teilverbände (Terwingen, Greutungen) aufgespalten waren. Das hat manche historische Parallele bei anderen wandernden Ethnien.160 Die Schicksalsfrage des Imperiums lautete, wie man mit dieser neuen Form politisch und ethnisch integrierter Großverbände auf Reichsgebiet umging und ihr militärisches Potential dem Reich verfügbar machte.