12.

»WIR WOLLEN SOLDATEN SEIN!« –

MILITARISIERUNG DES REICHES

IM 3. UND 4. JAHRHUNDERT N. CHR.

Das Imperium in Not

In der Mitte des 2. Jahrhunderts eroberten römische Truppen unter dem Oberbefehl des Lucius Verus Armenien und die parthische Hauptstadt Ktesiphon – eine beeindruckende Demonstration römischer Stärke. Sie bewog Kaiser Mark Aurel dazu, selbst militärische Lorbeeren zu ernten. Er entschied sich für einen großen Eroberungszug jenseits der Donau; vermutlich plante er die Einrichtung zweier neuer Provinzen (Marcomannia und Sarmatia).1 Der anvisierte Triumphzug wurde jedoch zu einem Debakel: Schnell hatte sich die Nachricht von dem bevorstehenden Angriff im Barbaricum verbreitet. Kurz nach Überschreiten des Stromes erlitt die römische Armee eine schwere Niederlage gegen die Markomannen. 20 000 Legionäre sollen gefallen sein.

Was nun geschah, erschien wie ein Alptraum aus längst vergessenen Zeiten. Neben den Markomannen und Quaden formierten sich zahlreiche andere Stammesverbände zum Gegenangriff; unter ihren Vorstößen brach die Grenzverteidigung zusammen. Weitgehend ungehindert überrannten die Barbaren die Donauprovinzen, zerstörten die Stadt Opitergium und bestürmten Aquileia in Norditalien.2 Seit dem Einfall der Kimbern und Teutonen war keine barbarische Armee mehr so nahe ans Zentrum der römischen Herrschaft herangerückt. Nun zerstörte der Krieg, der über ein Jahrhundert so fern schien, den Frieden. Auch andere Reichsgebiete gerieten in die Defensive.3 Als hätten sich alle Barbaren verschworen: Die Chauken attackierten die Küsten Galliens von der Seeseite, Chatten und Hermunduren durchbrachen den obergermanisch-rätischen Limes. In Folge der Niederlage der Römer an der Donau drangen Kriegerverbände der Kostoboken und Bastarner zusammen mit sarmatischen Kampfgruppen über Thrakien bis nach Mittelgriechenland und Attika vor und zerstörten dort das Heiligtum von Eleusis. Weiter im Westen zogen bald danach Alamannen und Franken plündernd südwärts bis nach Spanien. Mit Ausnahme Nordafrikas, das bis in die Spätantike im Windschatten der Konflikte blieb, waren die reichsten Provinzen des Imperiums bedroht.

Mark Aurel konnte in den Folgejahren in einem Krieg, der fast seine ganze Regierungszeit in Anspruch nahm, die Angriffe mit Hilfe von Eingreifreserven (vexillationes) zurückschlagen. Der Wandel der außenpolitischen Gesamtlage, den er selbst durch seine (gescheiterten) Invasionspläne angestoßen hatte, war jedoch nicht mehr rückgängig zu machen. Der massive römische Vorstoß auf die Gebiete jenseits der Donau, und nicht etwa irgendwelche klimatischen oder ökologischen Veränderungen, agrarischen Nöte und die Suche nach Siedlungsland hatte die Angriffslust der Stammesverbände geschürt und Kriegerverbände zusammengeführt, die vorher selten miteinander kooperierten.4 Wieder hatten sich die Römer und die Suche ihrer Kaisers nach glorreichen militärischen Erfolgen ihre gefährlichsten Gegner selbst herangezogen – diesmal mit fatalen Folgen: Vorbei war die Zeit, in der allein die Kaiser bestimmten, wann, wo und gegen wen Krieg zu führen war.

Entsprechend veränderte sich auch die Signatur kaiserlicher Siegesnachrichten. Die Ehrensäule, die in den Jahren 180/193 nach dem Tod Mark Aurels errichtet wurde, zeigt zwar nach dem Vorbild der Trajanssäule (115) Szenen des Krieges gegen die germanischen und sarmatischen Völker, und der Kaiser ist erneut der strahlende Sieger. Doch viel intensiver als zuvor zeugen die Darstellungen von der unerbittlichen Härte und Grausamkeit der römischen Kriegsführung und ihrer Konsequenzen: Am Boden liegende Gegner werden massakriert, ihre Dörfer zerstört, Frauen und Kinder in die Sklaverei geführt. Hier geht es nicht mehr nur um den Triumph einer überlegenen Kriegsmacht, sondern um die Bestrafung und Vernichtung eines verbrecherischen Gegners.5 Die »Steigerung der emotionalen Effekte«6 gegenüber den Darstellungen der Trajanssäule deuten manche Forscher als eine Kompensation des Schocks, den Kaiser und Reichsbevölkerung angesichts der barbarischen Invasionen der Vorjahre erlitten hatten.7 Unerwartete Bedrohungen werden mit einer noch härteren Gangart beantwortet. So hatten es die Römer schon immer gehalten.

Die Beschwörungen kaiserlicher Härte gegenüber einem Feind, der seine Angriffe mit völliger Vernichtung büßen muss, überspielten die Realitäten. Mark Aurel konnte die Lage an den Nordgrenzen nur für kurze Zeit stabilisieren. Immer neue barbarische Verbände drangen ins Reichsgebiet ein. Im nächsten Jahrhundert wurden das Reich und die Kaiser – nicht ihre Gegner – zu Gehetzten. »Unsere Geschichte des Reiches« – so Cassius Dio über die Zeit nach Mark Aurel – »geht nun über von einem goldenen Zeitalter zu einem von Eisen und Rost, so schlecht stand es in jenen Tagen für die Römer.«8

Aufstieg germanischen Kriegertums

Nach Ansicht vieler Forscher ging die wachsende Bedrohung der Nord- und Westgrenzen mit einer strukturellen Veränderung der germanischen Stämme einher.9 Demnach hätten sich durch den engen Kontakt zu Rom und die damit verbundenen wirtschaftlichen und agrarischen Veränderungen aus den fluiden Gefolgschaftsgruppen stabilere Kampfverbände gebildet. Diese Einheiten schlossen sich unter einem einflussreichen Heerkönig (kuning oder reiks) zu größeren »Konföderationen« oder »Großverbänden« (wie die Alamannen, Franken und Terwingen) zusammen und konnten so weitaus erfolgreichere Invasionen ins Reichsgebiet unternehmen, als dies noch im 1. Jahrhundert der Fall war.10 Diese Sichtweise ist allerdings in jüngerer Zeit in Frage gestellt worden.11 So weist man darauf hin, dass nach wie vor die politische und ethnische Zersplitterung ein wesentliches Kennzeichen der germanischen Welt war und plündernde Gefolgschaftsgruppen von nicht mehr als 400 Kriegern das Bild selbst der längere Zeit im Reich »wandernden« Germanen bis in die Spätantike hinein prägten.12 In einem Punkt sind sich allerdings die beiden konträren Interpretationen einig: Die Quantität der ins Reich drängenden germanischen Verbände war gegenüber dem 1. Jahrhundert enorm gewachsen. Die Vertreter der traditionellen »Konföderationsthese« verweisen auf einen allgemeinen Bevölkerungsanstieg im germanischen Raum und erklären ihn mit einer Klimaverbesserung sowie einer erheblich intensivierten Landwirtschaft (»agrarische Revolution«) nach der Übernahme römischer Agrartechniken.13 Die Kritiker betonen demgegenüber, dass die (schon unter Caesar einsetzende) planmäßige Verwüstung germanischer Siedlungen durch die römische Armee und militärische Strafexpeditionen die Lebenssituation zahlloser Stämme verschärften und damit indirekt die Zahl germanischer Kampfverbände, die gezwungenermaßen auf der Suche nach Beute und einer besseren Zukunft ins Reich drängten, vergrößerten.14 Die grundsätzlich immer bestehende Möglichkeit, sich zur kargen agrarischen Lebensgrundlage zusätzliche Ressourcen zu beschaffen, wurde auf diese Weise »zu einer existentiellen Notwendigkeit«.15

Ob man nun die »negativen« oder die »positiven« Effekte der römischen Herrschaft auf die germanischen Siedlungsgebiete betont und ob man die sich häufenden germanischen Überfällen und Invasionen eher als Ergebnis von Zwängen oder als freiwillig wahrgenommene Chancen erklärt − unbestritten ist, dass sich sowohl der Antrieb zum Vordringen der Germanen auf Reichsgebiet als auch deren Voraussetzungen gegenüber früheren Zeiten veränderten. Die Römer hatten hieran wesentlichen Anteil, wie der Beginn der Markomannenkriege Mark Aurels gezeigt hatte. Ferner lässt der archäologische Befund keinen Zweifel daran, dass ein germanischer princeps einen 200 Mann starken Kriegerverband im 3. Jahrhundert mit besseren, nach römischen Vorbildern hergestellten, aber häufig aus Germanien selbst stammenden Waffen ausrüsten konnte, als dies noch im 1. Jahrhundert der Fall war.16 Waren Beutezüge solcher Kriegerverbände auch nur halbwegs erfolgreich, regten sie zur Nachahmung an. Die Zahl germanischer principes, die regelmäßig für ausgedehnte Beutezüge eine größere Schar von Gefolgsleuten unterschiedlicher Siedlungsräume um sich scharen und zu einer gut organisierten Streitmacht formen konnten, stieg kontinuierlich.17

Je größer solche »Kriegerbanden« waren, desto größer war auch die Chance, mit entsprechender Beute nicht nur das eigene Überleben, sondern auch das der Daheimgebliebenen zu sichern. Gleichzeitig wuchsen die Verantwortlichkeit der Anführer gegenüber den Kampfgefährten und (im Erfolgsfall) deren Verbundenheit gegenüber ihrem princeps. Beutekriege mit größeren und besser ausgerüsteten Kriegerverbänden waren das deutlichste Zeichen einer allgemeinen »Militarisierung der Germanen« (Peter Heather).18 Sie förderten ein spezialisiertes Kriegertum, das zu einer wichtigen Quelle politischer Macht und innertribaler Führungspositionen werden konnte19: Vor allem junge Adlige sahen in Raubzügen nicht nur eine Chance, am Luxus des Imperiums teilzuhaben, sondern auch Prestige unter ihren Stammesgenossen zu gewinnen.20 Damit erhöhte sich aber auch die Chance für charismatische Adlige vom Typ eines Arminius und Marbod, mehrere Kampfverbände und zusätzliche freie Krieger unter ihrem Kommando zu vereinigen und einen »permanenten militärischen Machtapparat aufzubauen«.21

Vielfach waren diese warlords von Rom gefördert und beschenkt worden und hatten diese Unterstützung zum Aufbau einer Herrschaft oberhalb der Gefolgschafts- und Klanverbände sowie zur Anwerbung von Soldaten genutzt.22 Jetzt konnten sie ethnisch differenzierte Verbände mobilisieren, neue Allianzen schmieden und sich bei günstigen (aber sehr seltenen) Gelegenheiten zum Kriegszug mit anderen Heerführern zusammenschließen.23 Allerdings waren diese Zusammenschlüsse – darin ist den Kritikern der Konföderationenthese recht zu geben − nicht die Regel.24 Üblicherweise konnten die Germanen für Einfälle ins Reichsgebiet auch im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. nicht mehr als 2000 Männer eines Kantons mobilisieren. Selbst die von der Forschung als Großverbände bezeichneten Heere umfassten (auch in den folgenden Jahrhunderten) nie mehr als 20 000 Krieger; sie entsprachen damit der Heeresstärke der Kimbern und Teutonen im 2. Jahrhundert v. Chr. (siehe >). Die meisten dieser größeren Gruppen waren Zweckbünde, die bei ausbleibendem Erfolg, nach der Rückkehr in die Heimat oder beim Tod ihres Heerführers wieder zerfielen.25 Erst der längere Aufenthalt nahe oder innerhalb des Reiches, stete Auseinandersetzungen mit dem römischen Militär und der Provinzialbevölkerung führten unter bestimmten Umständen zur Bildung eines die Gefolgschaften verbindenden Gemeinschaftsbewusstseins und zur Etablierung eines Königtums, das auch militärische Misserfolge verkraften konnte.26

Ein frühes Beispiel für diese Entwicklung, die im 3. Jahrhundert sicher noch nicht die Norm repräsentierte, ist der gotische Heerführer Kniva (Cniva). Er führte im Jahr 250 drei Kriegerverbände, die aus gotischen, carpischen und weiteren ethnischen Gruppen von mehreren tausend Bewaffneten bestanden, aus dem moldawisch-walachischen Raum über die Donau in die Provinzen Dakien und Mösien.27 Dieser Heerzug traf die Römer völlig unvorbereitet, höchstwahrscheinlich hatten sie zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Kenntnis von den beschriebenen Veränderungen innerhalb der germanischen Welt. Der Vorstoß unter Kniva war so gefährlich, weil die Goten zusätzlich zu den flexibel operierenden Fußtruppen wohl auch über eine schwere Reiterei (Kataphrakten) verfügten, die mit der langen Lanze (kontos) im geschlossenen Verband kämpfte und von den Sarmaten den Steigbügel übernommen hatte.28 Nach wechselvollen Kämpfen konnte Kniva im Jahr 251 mit der gotischen Hauptgruppe eine römische Armee unter Kaiser Decius bei Abritus (Hisarlak zwischen Donau und Haemusgebirge) in ein Sumpfgebiet – ein für die Legionäre traditionell ungünstiges Gelände – locken und durch Aufgliedern seiner Truppen in mehrere taktische Einheiten umfassen.29 Decius und sein Sohn fielen.30

Offensichtlich hatte die römische Heeresleitung das taktische und strategische Geschick dieses Heerkönigs unterschätzt, der großräumige Operationen mit Verbänden unterschiedlicher ethnischer Herkunft unter Nutzung des Geländes zu führen und die Schwächen der römischen Armee zu nutzen wusste. Anders als es noch für germanische Heerführer im 1. Jahrhundert galt, blieb seine Führungsstellung trotz einzelner Niederlagen stabil31, was schon in die Zeit der großen »Völkerwanderung« des 4. Jahrhunderts und ihre gotischen Heerführer Fritigern und Alarich (siehe >, 389 ff.) verweist. Kniva konnte offenbar unabhängig von schnellen Erfolgen Strategien von langer Hand entwickeln, was der germanischen Welt bis dahin eher fremd war. Anstatt sich dem Risiko auszusetzen, auf dem Rückweg beutebeladen in einem Gebiet abgefangen zu werden, das sie selbst geplündert hatten, begannen einige gotische und herulische Verbände von den nördlichen Küstenstrichen des Schwarzen Meeres aus zunächst die Südküste zu plündern und danach durch den Bosporos in die Ägäis vorzustoßen.32 Sicher ist die in den Quellen überlieferte Zahl der gotischen Schiffe und Mannschaften weit übertrieben, und Piratenüberfälle im Schwarzmeerraum und in der Ägäis waren ja schon im 1. und 2. Jahrhundert kein unbekanntes Phänomen. Dennoch überraschten die über See geführten gotischen Operationen die Römer; wirksame Gegenmaßnahmen am Bosporos wurden in den späteren Jahren darüber hinaus immer wieder durch Rebellionen der römischen Abwehrkräfte behindert.33

Auch wenn die Goten die Seemannskunst nordpontischer und bosporanischer Griechen sowie der Küstenpiraten des Schwarzen Meeres nutzten und Überfälle vom Meer aus für germanische Kampfverbände seit Jahrhunderten eine vertraute Praxis darstellten, war die Dimension ihrer Angriffe zur See tatsächlich neu.34 Es ging in der ersten Phase weniger darum, Handelsschiffe zu kapern oder Hafenstädte zu plündern, sondern an ungeschützten Küsten Truppen zu landen, das an den Küsten entlang marschierende Landheer zu begleiten und sich dann an strategisch wichtigen Punkten wieder zu vereinigen. Auf diese Weise konnten die Goten in den Folgejahren mit mehreren Flotten bis in die Ägäis vorstoßen sowie Verbände auf der Chalkidike, in Attika und auf der Peloponnes absetzen. Eine andere Abteilung wandte sich nach Kleinasien und griff Rhodos, Zypern und Kreta an.35 Da die Goten bei ihren Unternehmungen sogar Belagerungsmaschinen mit sich führten,36 gerieten auch die befestigten Städte in Gefahr.

Wie unvorbereitet die Römer auf die Angriffe der Goten zur See waren, zeigt sich auch daran, dass fast gleichzeitig mit den gotischen Operationen fränkische und sächsische Seeräuber ihre Raubzüge aus dem Atlantik ins Mittelmeer hinein ausdehnten.37 Im Jahr 260 n. Chr. überfielen Franken wahrscheinlich mit eroberten Handelsschiffen die nordafrikanische Küste. 19 Jahre später stießen Piratengeschwader der Franken, die von Kaiser Probus am Schwarzen Meer angesiedelt worden waren, ohne auf Widerstand zu treffen, durch den Bosporos in die Ägäis vor und plünderten die griechischen und kleinasiatischen Küstensiedlungen. Es folgte ein spektakulärer Kaperzug durch das gesamte Mittelmeer, von der Kyrenaika nach Sizilien und wieder an die nordafrikanische Küste nach Tunis, wo die Franken nahe Karthago zum ersten Mal von einer römischen Flotte zurückgeschlagen wurden. Danach wandten sie sich westwärts und segelten nach der Plünderung der gallischen und spanischen Küsten durch die Straße von Gibraltar in den Atlantik. Wohl kaum ein Römer konnte sich daran erinnern, das Reich jemals so hilf- und machtlos gegenüber germanischen Seefahrern erlebt zu haben.

Die Sasaniden –

neuer Gegner in alten Dimensionen?

Viele Gelehrte verbinden die Schwäche des Imperiums im östlichen Teil des Mittelmeerraums mit einer globalen machtpolitischen Veränderung: Im Jahr 224 (oder 227 n. Chr.) besiegte Ardasir aus der Dynastie von Sasan den Partherkönig Ardavan (Artabanos) IV. und bemächtigte sich in der Folge aller nordparthischen Territorien und Nordostarabiens.38 Für viele war das von ihm begründete Neupersische Reich der Sasaniden eine zweite Weltmacht und eine viel größere Bedrohung des Imperium Romanum als die Parther.39 Derartige Wertungen beruhen allerdings selten auf einer genauen Analyse der machtpolitischen Ressourcen und der außenpolitischen Ziele des Sasanidenreiches, sondern auf spektakulären Einzelereignissen und Quellenzeugnissen, die isoliert betrachtet leicht zu Überinterpretationen führen.

Das gilt besonders für die in Fels gehauenen und auf Gebäuden angebrachten Tatenberichte Shapurs. Sie bekunden in glanzvollen Wendungen die Siege über die römischen Kaiser Gordian III. (bei Mesiche 244 n. Chr.), Philippus Arabs (244 n. Chr.) und Valerian (bei Edessa 260), der als erster Kaiser in die Gefangenschaft eines auswärtigen Feindes geriet. Zusammen mit bildlichen Darstellungen der gedemütigten Kaiser haben sie eine starke suggestive Kraft40: Nie zuvor hat man den höchsten Vertreter des Imperiums in einer solchen Geste gegenüber einem ausländischen Herrscher gesehen. Allerdings weisen Stil und Inhalt der Reliefs kaum Parallelen zu den alten persischen Felsbildern auf.41 Prestige und Selbstverständnis des Sasaniden hingen zwar wie beim achaimenidischen Herrscher von militärischen Erfolgen ab, doch nirgends wird die Existenz des Römischen Reiches als imperiale Großmacht bestritten; kein Hinweis auf göttlich sanktionierte Expansionsabsichten oder bereits eroberte Gebiete und imperiale Ansprüche, wie sie einst die Perser verkündet hatten.42

Es waren vielmehr die Römer selbst, die den Eindruck eines bedrohlichen »Sasanidischen Weltreiches« förderten.43 Bereits Lucius Verus gab seinem Hofhistoriker Fronto die Anweisung, er möge unmittelbar vor Beginn seines Partherfeldzugs die Überlegenheit des Gegners gebührend hervorheben, damit die Größe seiner (also des Kaisers) Erfolge umso deutlicher würde.44 Kaiser Julian antwortete auf die Frage, warum er anstelle der viel gefährlicheren Goten die Perser (gemeint sind die Sasaniden) anzugreifen beabsichtige, er suche nach besseren Feinden.45 Ein besserer Feind waren die Sasaniden, weil sie dem Kaiser die Möglichkeit eröffneten, seinem Feldzug eine historische Dimension zu verleihen, welche an die Perserkriege der Griechen des 5. Jahrhunderts und besonders den Zug Alexanders anknüpfen konnte. Dementsprechend wurden die Parther und Sasaniden mit den Achaimeniden gleichgesetzt.46 Siege gegen diesen Gegner waren nicht nur Strafaktionen gegen aufrührerische Barbaren, sondern sie versprachen unsterblichen Ruhm (gloria), und Rückschläge boten die Möglichkeit, ein neues Unternehmen als Rachefeldzug zu stilisieren.

Es passt in dieses Bild, dass die zeitgenössischen (griechischen) Historiker die außenpolitischen Ziele der Sasaniden nach den Kategorien ihrer Vorgänger aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. konstruierten und mitunter meinten, die Sasanidenherrscher hätten die territorialen Ansprüche der Achaimeniden wieder aufgenommen.47 Das wird allerdings von keiner einzigen persischen Quelle bestätigt. Wahrscheinlich hatten die Sasaniden gar keine genaue Erinnerung mehr an die achaimenidischen Territorialansprüche.48 Das Ganze entspricht auch nicht den realen militärischen und außenpolitischen Ereignissen sowie der machtpolitischen Lage des Sasanidenreiches. Zweifellos war es weitaus homogener, besser organisiert und weniger von inneren Kämpfen bedroht als die parthische Herrschaft, und es konnte deshalb auch größere Truppenverbände mobilisieren (s. o.).49 Allerdings hatten die Sasaniden (ähnlich wie die Römer im Westen) gefährdete Grenzen und Gegner auch im Osten und Nordosten ihres Reiches.50 Alle Kräfte im Westen ihres Reiches gegen Rom zu verlagern war selten möglich. Die Schlachten, aus denen Shapur nach eigener Aussage als Sieger gegen die Römer hervorging, wurden denn auch nicht beim Vormarsch auf römisches Gebiet, sondern bei der Abwehr eines nach Persien vorstoßenden Heeres geschlagen.51 Nur der dritte Feldzug führte die Sasaniden mit der Belagerung von Edessa und Carrhae bis nach Nordsyrien und Ostkappadokien (so weit waren auch die Parther zur Zeit der späten Republik gekommen), aber nichts weist auf die Absicht einer systematischen Eroberung oder Besetzung Syriens hin.52 Selbst die zeitweilige Eroberung Armeniens führte nicht zu dauerhafter Herrschaft; sie hätte angesichts der geringen strategischen Bedeutung dieses Landes auch keine besondere Bedrohung für das Imperium bedeutet. Die sasanidischen Unternehmungen glichen (vor dem 7. Jahrhundert) vielmehr überfallartigen Raubzügen ohne territoriale Annexionsabsichten.53 Die Einnahme von Festungen und strategisch sowie wirtschaftlich wichtigen Städten wie Nisibis und Hatra sollte umgekehrt eine römische Offensive erschweren.54

Dazu passt, dass die sasanidischen Siegesinschriften ausdrücklich die Abführung römischer Kriegsgefangener erwähnen. Sie spielten eine wichtige Rolle bei der Weitergabe von technisch-taktischem Wissen.55 Schon früher waren römische Soldaten und Handwerker bei innerrömischen Kämpfen um den Kaiserthron über den Tigris geflüchtet und hatten den Parthern die Kunst des Nahkampfs mit schweren Waffen und Rüstung gelehrt.56 Shapur setzte seine Gefangenen weit im Landesinnern bei Ingenieursarbeiten und für den Bau von Städten und Bewässerungssystemen ein. Offensichtlich waren die Sasaniden mehr an technischem Wissen und Beute als an territorialen Gewinnen interessiert.57

Insgesamt ging die Initiative zu offensiven Unternehmungen meist von den Römern aus, wobei kaiserliche Feldzüge selten auf eine offenkundige Bedrohung reagierten.58 Erfolge der Sasaniden in Syrien waren vor allem dann möglich, wenn die im Osten stationierten römischen Truppen an andere, weit entfernte Grenzabschnitte verlegt waren. Durchweg machten römische Gegenschläge die sasanidischen Gebietsgewinne wieder zunichte. Die Einnahme der Hauptstadt Ktesiphon war dabei eine realistische und nicht selten wahrgenommene Option.59 Den wenigen – und deshalb so spektakulär verewigten – Abwehrerfolgen der Sasaniden stehen viele römische Schlachtensiege gegenüber, die den Römern oder romfreundlichen Fürsten die Initiative des Handelns beließen60: Zwei Jahre nach der Gefangennahme Valerians, die vielleicht gar nicht während der Schlacht, sondern bei Verhandlungen und in Folge eines Verrats erfolgt war61, gelang es Septimius Odaenathus von Palmyra ohne eine reguläre römische Feldarmee, Shapurs Heer zurückzuschlagen und bis Ktesiphon vorzustoßen. Eine aus Viehzüchtern gebildete Miliz von Emesa reichte aus, um eine persische Heeresabteilung über den Euphrat zu jagen.62 Häufig verhinderten zwar innerrömische Usurpationsversuche oder Einfälle germanischer Stämme an anderen Grenzregionen durchschlagende Erfolge kaiserlicher Heere63; aber dass die Sasaniden das im Westen und Norden in die Defensive gedrängte Imperium nicht viel stärker unter Druck setzten, sondern weitgehend in parthischen Dimensionen dachten und jederzeit mit römischen Offensiven rechnen mussten, erscheint eher als Schwäche denn als Stärke einer Macht, die den Römern nie ihren imperialen Anspruch streitig machen wollte (und konnte).

Diesen Eindruck bestätigt die sasanidische Militärstruktur: Im Gegensatz zu Rom verfügten die Sasaniden bis zu den Reformen des Chosroes I. (531–579) − sieht man von der königlichen Garde ab – wie die Parther nicht über ein stehendes Heer, das von einem erfahrenen Offizierskorps regelmäßig trainiert, ergänzt, bezahlt und verpflegt wurde.64 Stattdessen musste der König für jeden größeren Feldzug die Adligen und deren Gefolgschaft mit der Aussicht auf Beute zu den Waffen rufen. Nach dem Kriegszug wurden viele Kontingente wieder entlassen oder zerstreuten sich.65 Die Größe der sasanidischen Heere überstieg niemals die Zahl von 60 000 Mann, und ein solcher Umfang bildete die Ausnahme.66 Machten berittene Bogenschützen noch den Großteil der parthischen Verbände aus67, so führten die Sasaniden weitaus mehr gepanzerte Reiter (Sawaran, cataphracti) aus den Reihen der Adligen ins Feld. Ihre meist in geschlossener Formation vorgetragenen Angriffe richteten sich vornehmlich gegen feindliche Fußtruppen.68 Da Pferde normalerweise nicht in eine geschlossene Phalanx hineingaloppieren, führten die Reiter eine lange Lanze anstelle des Bogens als Offensivwaffe, um die gegnerischen Fußtruppen auch aus einiger Distanz treffen zu können. Ledergepolsterte Eisenoder Bronzerüstungen schützten die Pferde vor Pfeilschüssen. Damit wurde die Kampfqualität der Schlachtenreiterei zwar insgesamt erhöht, doch gleichzeitig stiegen ihre Kosten. Deshalb machten die Panzerreiter wohl nur rund ein Zehntel des Gesamtheeres aus.69

Unterstützt wurde die schwere Kavallerie von leicht bewaffneten Bogenschützen zu Pferde oder zu Fuß meist aus den Reihen der arabischen Verbündeten.70 Den Hauptteil der Infanterie bildeten Fußsoldaten mit Speer und gewölbtem Schild (aus Weidengeflecht), die offenbar in dichter Formation kämpften. Allerdings waren sie im Hinblick auf Ausbildung und Bewaffnung den Legionären deutlich unterlegen, was schon daran zu erkennen ist, dass sie hinter der Reiterei in der zweiten Linie postiert wurden.71 Wenig effektiv scheinen ferner die aus Indien übernommenen (aber wohl erst im 4. Jahrhundert wieder eingeführten) Kriegselefanten gewesen zu sein. Sie dienten als mobile Plattformen für Bogenschützen, kamen entweder hinter Reitern und Fußsoldaten oder sogar als Angriffswaffe zum Einsatz, aber sie haben nie eine Schlacht entschieden.72

Auch wenn es den Anschein haben mag, als hätten die Sasaniden hellenistische und altpersische Kriegskunst zu kopieren versucht − ihre Armee war für offene Feldschlachten gegen eine erfahrene Legion wenig geeignet.73 Denn nur selten gelang es der Schlachtreiterei, durch einen Frontalangriff die römische Infanterielinie zu durchbrechen. Die schwere Rüstung von Ross und Reiter schränkte zudem die Kampfdauer ein.74 Gelang es den Römern, die Umgehungsversuche der Bogenschützen und einen Durchbruch der Schlachtenreiterei zu verhindern, konnten sie damit rechnen, dass sich die Sasaniden vom Schlachtfeld zurückziehen würden. Insofern lag es in der Natur der sasanidischen Kriegstaktik, anstelle längerer Schlachten auf wiederholte, überfallartige Angriffe zu setzen, die den Gegner nicht zur Ruhe kommen ließen und ihnen selbst die nötigen Erholungspausen verschafften.75

Erfolgreich war eine solche Taktik freilich nur auf entsprechendem Gelände und bei einem Gegner, der sich auf eine solche Konstellation einließ. Die Ebenen von Carrhae und des Zweistromlandes waren geeignet, doch je weiter man nach Westen vorstieß, desto schlechter wurden die Bedingungen. Gerade die Schlachtenkavallerie erforderte viel Training und Pflege, ausreichende Weidegründe und eine komplizierte Logistik. Die Sasaniden waren jedoch keine Nomaden und verfügten nicht über ein ausgedehntes, bis an die römischen Ostprovinzen reichendes Steppengebiet. Deshalb fehlten die ökologischen und klimatischen Voraussetzungen, um großräumige Eroberungen durchzuführen oder eine stabile Herrschaft in Küstennähe des Mittelmeeres auszuüben. Anders als die Römer (und sogar die Hunnen) haben die Sasaniden ihre Heeresstruktur nicht geändert oder möglichen expansiven Zielen angepasst. Die von Kriegsgefangenen und Überläufern und aus China (über Transoxania) übernommene Kunst, hochwertige Belagerungsmaschinen76 zu bauen, wurde (vor dem 6. Jahrhundert n. Chr.) nur zur Eroberung von Städten und Festungen im syrischen Grenzraum, aber nicht darüber hinaus eingesetzt.

Römisches Kaisertum im Wandel

Es waren demnach nicht Veränderungen einzelner Gegner, sondern die Summe gleichzeitiger Bedrohungen an fast allen Fronten, die den Römern seit Beginn des 3. Jahrhunderts keine Atempause mehr gönnte und das militärische Potential des Reiches zu überfordern schien. Daran kann man umgekehrt ablesen, wie viel »Glück« die Römer in der Zeit davor hatten und wie sehr das Reich und sein Militärapparat schon in »guten« Zeiten die Ressourcen beansprucht hatten.

Die Kaiser reagierten so, wie es die Römer schon immer taten, wenn sie sich einer scheinbaren Übermacht erwehren mussten: Sie konzentrierten ihre Kräfte und setzten auf eine Stärkung der Armee – koste es, was es wolle: Septimius Severus (193–211), der nach einem blutigen Bürgerkrieg an die Macht gekommen war und dem Reich noch einmal zu einer kurzen Blüte verhalf, soll seinen Söhnen den Rat gegeben haben: »Seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alles andere.«77 In einer Zeit permanenter außenpolitischer und militärischer Herausforderungen wurde die Armee zum wichtigsten Machtfaktor und »mit Privilegien und Geld überschüttet«.78 Dagegen verlor der Senat noch mehr an Einfluss, der Kaiser regierte autokratisch mit stetem Kontakt zum Heer: Bereits Mark Aurel zog als Kaiser wieder selbst ins Feld. Seit Septimius Severus wurde dies zur Regel. Die Kaiser versuchten dabei durch einen betont soldatischen Habitus die Loyalität der Truppe zu wahren (deshalb der häufig gebrauchte Terminus »Soldatenkaiser«). Viele bezeichneten (wie schon Caesar) ihre Soldaten in öffentlichen Ansprachen als commilitones nostri (unsere Kameraden).79 Helvius Pertinax hatte bei seiner Thronbesteigung die Parole ausgegeben: »Wir wollen Soldaten sein.«80

Sicher schwingen in den Biographien von Kaisern, die wie Septimius Severus durch demonstratives Mitertragen täglicher Mühen die Nähe zu den Soldaten suchten und dadurch deren Kampfkraft zu steigern hofften, topische Elemente mit. Doch darf man die politischen Zwänge nicht unterschätzen, die sich aus der sozialen Herkunft der Monarchen im 3. Jahrhundert ergaben. Im Gegensatz zu den Generälen der späten Republik stammten sie nicht aus der gesellschaftlichen Elite des Reiches; und so bildete das Nahverhältnis zur Truppe den lebensnotwendigen Ersatz für fehlende politische Verbindungen.81 Gleichzeitig standen die Kaiser unter enormen »militärischen Erwartungsdruck«82; Sieghaftigkeit war schon immer ein wichtiges Element politischer Führung gewesen. In der Zeit fast allgegenwärtiger militärischer Bedrohungen erhielt es (wieder) ein für den Kaiser existentielles Gewicht.83 Aber angesichts der Fülle gleichzeitiger Gefahren und der schwerfälligen Militärstruktur konnte der Kaiser nicht überall sein; vielfach war die Provinzialbevölkerung in ihrer Enttäuschung über fehlende kaiserliche Fürsorge geneigt, regionale Kommandeure zu unterstützen, wenn diese sich zum Abwehrkampf aufrafften. Milizartige Sonderverbände tauchten auf, die genauso willig wie die Legionen einen erfolgreichen Kommandeur zum Kaiser ausriefen, denn von diesem konnte man auch in Zukunft tatkräftigere Hilfe erwarten als vom fernen Kaiser. So kamen fast alle bedrohten Grenzabschnitte in die Hand von Männern, die den Purpur für sich beanspruchten oder zumindest in ihrem Kommandobereich kaiserliche Befehle nicht gelten ließen.84

Die Bedrohung der Grenzen ging so einher mit ständigen Usurpationsversuchen und Abspaltungstendenzen innerhalb des Reiches. In den rund 50 Jahren zwischen dem Tod des Alexander Severus und dem Aufstieg Diokletians beanspruchten über 60 Prätendenten die kaiserliche Macht. Vergleicht man die anschließenden Bürgerkriege mit den Abwehrkämpfen gegen äußere Gegner, so wird man zu dem Schluss gelangen, dass die inneren Kämpfe die militärischen Kräfte des Reiches weitaus stärker beanspruchten.85 Regierende Kaiser sorgten sich mehr um römische Rivalen als um barbarische Invasoren, und es spricht für die Schwäche der Angreifer, dass sie trotz der fast permanenten inneren Kämpfe nicht in der Lage waren, größere Territorien des Reiches zu erobern. Wenn die Kaiser einmal Zeit gewannen, sich auf einen Gegner zu konzentrieren, dann endeten ihre Feldzüge – von einigen wenigen spektakulären Niederlagen abgesehen – durchweg mit Erfolgen.

Dass das Reich unter den barbarischen Raubzügen nicht zusammenbrach, hatte aber noch einen anderen Grund: Die endemischen Bürgerkriege schwächten zwar die Schlagkraft der kaiserlichen Zentralgewalt, doch gleichzeitig minderte die Verselbständigung von Grenzregionen die äußeren Gefahren. Vielfach entlasteten regionale Kommandeure den Kaiser vom Dauerdruck militärischer Belastung, ohne ihn unmittelbar politisch zu gefährden. Im Osten wurde der Palmyrener Odaenathus wegen seiner überraschenden Abwehrerfolge gegen die Sasaniden mit Ehrungen überhäuft und von Kaiser Gallienus zunächst zum dux Romanorum und dann zum corrector totius Orientis erhoben.86 Er steht für den Aufstieg regionaler warlords, die zwar die Schwäche der kaiserlichen Zentralgewalt für den Aufbau einer eigenen, familiengestützten Herrschaft nutzten, aber selbst viel zu sehr in den regionalen Verhältnissen verwurzelt waren, um den Kaiserthron zu begehren.87 Stattdessen richtete Odaenathus – wahrscheinlich mit kaiserlichem Auftrag – seine Angriffe gegen die Sasaniden und bewahrte damit das Reich vor weiteren Überfällen.88 Ähnliche Verhältnisse bestanden im Westen: In Gallien wurde Marcus Cassianus Latinius Postumus nach einem erfolgreichen Abwehrkrieg gegen die Alamannen und Franken von den Legionen und der dankbaren Provinzialbevölkerung im Jahr 261 zum Kaiser ausgerufen. Anstatt jedoch auf Rom zu marschieren, weitete Postumus seine Einflusssphäre auf die germanischen Provinzen einschließlich Raetien, Britannien und Spanien aus. Er verlieh dem Reich an den Grenzen Stabilität, auch wenn sein Machtbereich – wie der des Odaenathus – faktisch nicht mehr der Befehlsgewalt des Kaisers unterstand.89

Strukturveränderungen des Heeres

Auch wenn die »Sonderreiche« dazu beitrugen, den militärischen Kollaps des Imperiums zu verhindern – mittelfristig musste es das Ziel der kaiserlichen Zentralgewalt sein, die Aufsplitterung des Reiches in unabhängige Befehlsbereiche rückgängig zu machen und das militärische Kommando im Gesamtreich wieder auf sich zu vereinigen. Die entscheidenden Weichen hierfür wurden erstaunlicherweise in einer Zeit der größten Krise gestellt, als nach dem Tode Valerians das Reich auseinanderzubrechen drohte, fränkische Piraten ins Mittelmeer vordrangen und sich der neue Kaiser Gallienus (259–268) während seiner neunjährigen Amtszeit gegen insgesamt 18 Usurpatoren wehren musste.90 Gallienus setzte sich jedoch stets durch und er war so klug, zunächst die beiden Sondergewalten in Ost und West unbehelligt zu lassen. Sie stabilisierten die außenpolitische Lage so weit, dass ein sofortiges Eingreifen des Kaisers an den Grenzabschnitten nicht nötig war. Zudem hatten sich im östlichen Mittelmeer die gotisch-herulischen Raubzüge in dem Maße, wie sie sich von ihren territorialen Basen entfernten, vielfach totgelaufen.91 So konnte Gallienus zunächst von Rom aus Maßnahmen ergreifen, um zentrale Schwachstellen der militärischen Organisation zu beheben.

Man hat die Gesamtheit dieser Maßnahmen vielfach als eine regelrechte Reform des Militärwesens begriffen; tatsächlich zogen sich sämtliche Veränderungen über längere Zeit hin und knüpften an vorausgegangene Entwicklungen an, die sich seit den Markomannenkriegen Mark Aurels in Reaktion auf die veränderten militärischen Herausforderungen angebahnt hatten92: Die Kriege des 3. Jahrhunderts hatten gelehrt, dass die Grenzen des Reiches einfach zu lang, die Zahl der Soldaten zu gering und die Kommunikationswege zu ausgedehnt waren, als dass man mit der Abkommandierung von Teilen der Provinzialarmeen auf mehrere Gefahren gleichzeitig reagieren konnte. Um dem abzuhelfen, zogen die Kaiser im Krisenfall einzelne Verbände (vexillationes, nach ihrem Feldzeichen = vexillum) aus den Stammeinheiten der Grenztruppen ab und bildeten mit ihnen für die Zeit des Krieges gegen die Invasoren temporäre Kampfgruppen. Da die Einfälle der Barbaren im Lauf des 3. Jahrhunderts dramatisch zunahmen, verfestigte sich das System. Seit Septimius Severus wurde keine Legion (außer der legio II Parthica) mehr verlegt.93 Auch wenn die Vexillationen und andere für den Einsatz gebildete Verbände wegen der anhaltenden Kämpfe ihren temporären Charakter verloren, kam es zu einer strukturellen Differenzierung der Armee in eine stationäre Gliederung in Friedenszeiten und eine operative Ausfächerung mobiler Eingreiftruppen in Kriegszeiten.94

Diese mobilen Verbände passten sich waffentechnisch, taktisch und strategisch der Situation des Kampfes gegen die Invasoren innerhalb des Reichsgebiets an. Viele Gegner wie die Alanen und (in geringerem Maße) die Goten besaßen kampferprobte Reiterverbände und operierten in beweglichen Einheiten, die sich selten einer offenen Feldschlacht stellten und mit Schwerbewaffneten nicht zu fassen waren. Um gegen diese Gegner erfolgreich zu sein, brauchte man eine größere Zahl eigener Reiter und Spezialtruppen mit effektiven Fernwaffen (Bogenschützen).95 Außerdem mussten die Kaiser diesen Truppen ein Höchstmaß an Mobilität verschaffen, damit sie sich zwischen den bedrohten Grenzabschnitten hin- und herbewegen und die Invasoren möglichst schnell zurückschlagen konnten. Diese Herausforderungen führten zur Bildung neue Elitetruppen und Reiterverbände.96

Alle diese Einheiten kamen aus den Reihen der Auxilien oder der numeri, deren militärische Qualität wie gesagt (siehe >) schon im ausgehenden 1. Jahrhundert die Kampfkraft der Legionen und der Prätorianerkohorte übertraf; manche numeri wie die Mauri genossen wegen ständiger Kriegszüge und ihrer Brutalität im Kampf eine außerordentliche Reputation in der Truppe.97 Wie die späteren, auf Vertragsbasis angeworbenen germanischen Föderaten (siehe > ff.) waren sie ethnisch weitgehend homogen. Am Ende des 2. Jahrhunderts bildeten viele von ihnen die Kerntruppen der kaiserlichen Expeditionsheere: Schon Septimius Severus und Maximinus Thrax hatten nicht nur die Zahl der Kaiserreiter (Equites Singulares Augusti) beträchtlich erhöht (teilweise auf 4400 Mann verdoppelt), sondern auch germanische und maurische Reiterverbände aufgestellt.98 Gallienus bildete aus verschiedenen Reitertruppen (so aus den Equites Dalmatae und den Eliteeinheiten der Mauren) und den Bogenschützen von Osrhoene Eliteverbände, die als mobile Reservearmee unabhängig von den Legionsstandorten mit eigenen Befehlshabern aus dem Ritterstand operierten.99 Zwischen den Einsätzen war sie meist nahe bei oder in Mailand stationiert.100 Zu großen Feldzügen wurde sie durch weitere (temporär herangezogene) Verbände sowie kaiserliche Gardetruppen und die nahe Rom in den Albaner Bergen (Castra Albana) stationierte legio II Parthica ergänzt.101 Wahrscheinlich begleiteten diese Einheiten den Kaiser als comitatus (unter dem ritterlichen Reitergeneral Aureolus) auf den Kriegszügen, entsprechend den im 3. Jahrhundert im Felde stehenden Garden.102

Mit dieser mobilen Streitmacht konnte Gallienus sowohl Italien und Gallien (gegen die Alamannen) schützen als auch das von Usurpatoren heimgesuchte Gallien zurückgewinnen. Und mit ihr erzielte er auch durchschlagende Erfolge gegen die Goten und Heruler im Balkan-Donauraum.103 Sicherlich bestand nicht der Hauptzweck der Reiterei darin, größere Entfernungen schnell zu überwinden.104 Reiterverbände über weite Räume zu verlegen verursacht große logistische Probleme; schnell laufende Pferde benötigen ausgedehnte Pausen, so dass Reitertruppen auf lange Distanzen (im Gegensatz zu ihrer Beweglichkeit auf kurzen Strecken) nicht sehr effektiv sind. Deshalb sammelten sich die berittenen Verbände immer um einen größeren Kern von Infanteristen. Entscheidend war demnach vielmehr, dass die Reiterei die taktische Flexibilität der Armee gegen mobile Gegner – wie schon Ende des 1. Jahrhunderts – erhöhte. Nur mit ihr konnte man erfolgreich gegen einen Feind wie die Germanen an Orten bestehen, die von den Römern nicht vorauszusehen oder zu bestimmen waren, oder die – wie die Sasaniden und Alanen – die römischen Truppen mit einer schweren, lanzenbewehrten Reiterei angriffen.105

Die neue Zergliederung der Armee in mobile, meist berittene Einsatztruppen und stationäre Grenzverbände, die schwierigen Kämpfe und wachsenden Anforderungen der Kriegführung verlangten sachkundige Kommandeure. Sie wurden nun endgültig nicht mehr nach dem Personenstand, sondern nach fachlicher Eignung, Zuverlässigkeit und Organisationsfähigkeit ausgewählt.106 Schon unter Mark Aurel gab es unter den ansonsten senatorischen Kommandeuren vermehrt fähige Aufsteiger aus dem Ritterstand.107 Septimius Severus hatte das Avancement einfacher Soldaten erleichtert und Ritter zu Kommandeuren dreier Legionen (legiones I-III Parthicae) ernannt; die legio II Parthica stand unter einem ritterlichen praefectus legionis und war direkt dem Kaiser unterstellt (siehe >).108 Da die Grenzlegionen gegenüber den aus ihnen abgezogenen Vexillationen an Bedeutung verloren, sank zusätzlich der Einfluss der senatorischen Legionslegaten und Militärtribune. Stattdessen wurden die mobilen Vexillationen vielfach von Rittern kommandiert (auch wenn größere Kampfverbände noch Senatoren anvertraut wurden).109 Gallienus trieb auch diese Entwicklung voran und brachte sie zum Abschluss, indem er die militärisch überforderten »Standesherren-Offiziere« aus allen Kommandopositionen verdrängte und durch ritterliche Offiziere ersetzte, die ihr Kriegshandwerk von der Pike auf gelernt hatten.110 Der Ritterstand erhielt eine weitere Aufwertung dadurch, dass bewährte Zenturionen und Primipilare in den Ritterstand erhoben wurden.111 Ritterliche duces erhielten nun das Kommando über selbständig operierende Großverbände.112 Aber auch an der Spitze der Legionen verdrängten ritterliche praefecti legionis die senatorischen legati legionis.113 Außerdem löste ein neu gebildeter Führungsstab der ritterlichen protectores einen weiteren Professionalisierungsschub aus:114 Der zivil-militärische (senatorische) Generalist der Prinzipatszeit wurde auf der Offiziersebene durch den militärischen (ritterlichen) Fachspezialisten ersetzt, der höchste Kommandostellen einnahm.115 Zum ersten Mal gab es eine »eigentliche Generalität, d. h. reine Truppenführer auf der Ebene des höchsten Kommandos«.116

Sie steigerten die Schlagkraft der Armee und trugen wesentlich zur Stabilisierung des Reiches bei. Duces aus dem Ritterstand bekämpften die Germanen mit mobilen Großverbänden erfolgreich zu Lande und besiegten die im Jahr 267 mit angeblich 500 Schiffen in die Ägäis vorstoßenden Heruler und andere germanische Gruppen zur See. Auch die lokale Reorganisation der Seestreitkräfte beruhte auf dem Einsatz und dem Sachverstand ritterlicher Militärs.117 Die Ritter haben zudem die Militarisierung des Kaisertums vorangetrieben. Sie galten seit Anfang des 3. Jahrhunderts als regimentsfähig (Macrinus 217, Maximinus Thrax 235), und die Kaiser kamen seitdem fast nur noch aus den Reihen des höheren Offizierskorps.118 Die Kaiser dachten deshalb in vergleichbaren militärischen Kategorien wie ihre ritterlichen Offiziere.119

Im Zuge der Abwehrkriege gegen »barbarische« Invasoren konnten die Kaiser schließlich die Auswirkungen eines weiteren Strukturproblems erträglich gestalten: den wachsenden Bedarf an Soldaten. Die Neuformierung von Truppenverbänden angesichts einer größeren Zahl von Gegnern war nicht mehr allein mit der Abkommandierung provinzialer Truppen (vexillationes) zu bewerkstelligen. Seit Mark Aurel wurden deshalb in immer größeren Umfang besiegte und gefangene Germanen in die römische Armee integriert. Große Teile des Heeres, das Gordian III. im Jahr 243 gegen Shapur führte, bestand laut Shapurs Tatenbericht aus gotischen und germanischen Einheiten; Aurelian soll der römischen Armee 40 000 Reiter und 80 000 Fußkämpfer besiegter Juthungen zugeführt (die Zahlen sind offenkundig übertrieben) und 2000 vandalische Reiter als Hilfstruppen verpflichtet haben.120 Gallienus sicherte sich vertraglich den Zuzug markomannischer Verbände.121 Germanische Reitereinheiten (auch als equites gentium peregrinarum oder Gothi gentiles bezeichnet) dienten seit dem späten 2. Jahrhundert, parthische Panzerreiter seit der Mitte des 3. Jahrhunderts auf Vertragsbasis oder als Söldner in den Heeren der Kaiser.122 Wie wichtig germanische Truppen schon vor dem Beginn der sogenannten Völkerwanderung im 4. Jahrhundert waren, belegen die zentralen Waffenfabriken des Feldheeres, die für die neuen Verbände germanische Kreuzband- und Spangenhelme produzierten.123 Mit der Integration von kampferfahrenen germanischen Einheiten erzielte man den notwendigen Truppenzuwachs, der allein mit Rekrutierungen unerfahrener und noch ungeübter Verbände innerhalb des Reiches nicht mehr zu erreichen war.

Ergänzt wurden die militärischen Veränderungen durch eine Verbesserung der Aufklärung. Seit dem späten 2. Jahrhundert sorgten kleinere Festungen, Kundschafter und Einheiten von exploratores und den beneficiarii consulares für einen umfangreicheren Informationsfluss, der nicht nur die an den Grenzen lagernden Kommandeure (duces) erreichte, sondern sich bis in das kaiserliche Hauptquartier erstreckte.124

Die Fähigkeit, sich veränderten Situationen in kurzer Zeit anzupassen, verschaffte so dem Reich in den 270er Jahren wieder einen Machtvorsprung gegenüber allen Angreifern. Fast immer waren römische Armeen unter kompetenter Führung ihren germanischen Gegnern überlegen.125 Gallienus besiegte mit seinen berittenen Elitetruppen die Alamannen 260 bei Mailand und die Heruler in Illyricum.126 Claudius II., der Nachfolger des Gallienus, konnte 269 auch mit der aus dalmatinischen Reitern bestehenden Schlachtenkavallerie die Goten bei Naissus-Niš vernichtend schlagen; angeblich sollen 50 000 »Barbaren« gefallen sein.127 Im gleichen Jahr befreiten römische Flottillen unter dem praefectus Aegypti Tenagino Probus in mehreren Seeschlachten die Ägäis von germanischen Invasoren, die angeblich mit bis zu 6000 Schiffen erneut aus dem Schwarzen Meer durch den Bosporos vorgestoßen waren.128 Die Kaiser Aurelian und Galerius trieben die Goten in den Folgejahren endgültig über die Donaugrenze zurück.129 Danach herrschte für viele Jahrzehnte Ruhe an der nordöstlichen Achillesferse des Imperiums.

Die Feldarmeen Diokletians und Konstantins

Nie ganz bewältigt wurden die Risiken von Usurpationen; man kann sogar sagen, dass die Förderung ritterlicher Offiziere die Gefahren noch verschärfte.130 Viele Kaiser wurden von ihnen ermordet und/oder entstammten ihren Reihen. Vielleicht geht auch die Konzentrierung der Elitetruppen in unmittelbarer Nähe des Kaisers nicht nur auf militärische Erwägungen zurück, sondern auch auf das ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis der regierenden Monarchen gegenüber Usurpationsversuchen von der Peripherie. Doch das Rad war nicht mehr zurückzudrehen. Die Armee des 3. und 4. Jahrhunderts war wahrscheinlich doppelt so groß wie die des frühen Prinzipat. Allein um diese Armee zu kommandieren und die Reichsgrenzen zu sichern, bedurfte es erfahrener Feldherren mit gut ausgebildeten Offizieren, auch wenn beides die Gefahr von Usurpationen erhöhte.131

Dies war das entscheidende Dilemma des römischen Kaisertums. Es war nicht aufzuheben, sondern lediglich in seinen Auswirkungen einzugrenzen. Denn die römische Monarchie konnte ihren militärischen Charakter nie ablegen. Die dynastische Nachfolge war zwar von den Soldaten gewünscht, blieb aber immer labil und funktionierte auch nur dann, wenn die verwandtschaftliche Verbindung nicht abriss, was im 3. Jahrhundert allerdings der Fall war. Nachdem die außenpolitische Stabilität wiederhergestellt war, suchte Diokletian die Gefahr von Usurpationen vorsorglich durch das neue System der Tetrarchie zu bannen. Anstatt auf Usurpationsversuche zu warten, machte er mögliche Konkurrenten gleich zu Mitkaisern: So erhob er zunächst im Jahr 286 seinen Kampfgefährten Maximianus zum Augustus.132 293 ernannte er mit Galerius und Constantius Chlorus zwei Caesaren, die den beiden Augusti zugewiesen wurden, die Nachfolge antreten und ihrerseits neue Caesares ernennen sollten.133

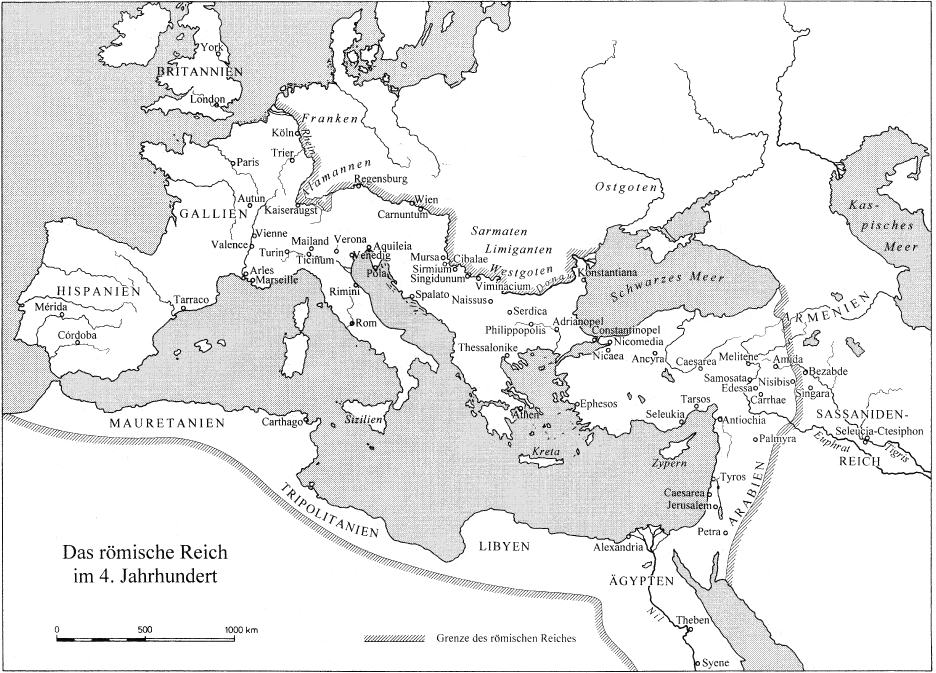

Auch wenn sich die Tetrarchie auf Dauer gegen die im Heer stärker akzeptierten familiären Bindungen nicht durchsetzen konnte, so klärte sie doch für den Augenblick nicht nur die prekäre Nachfolgesituation; sie wurde auch den strategischen Herausforderungen des Reiches besser gerecht als die Ad hoc-Lösungen der Vorgänger. Mit der Vierteilung der Kaiserherrschaft entstanden vier Geschäftsbereiche mit jeweiligen Operationsgebieten. Diokletian stabilisierte die syrische Grenze, und Galerius führte 298 den Perserfeldzug, während Maximian die fränkischen und sächsischen Piraten an den Küsten Galliens und Britanniens bekämpfte und Constantius Chlorus sich der Verhältnisse in Britannien annahm.134 Die Einteilung des Reiches in 12 Diözesen mit einem vicarius an der Spitze erhöhte – auch wenn sie keine militärische, sondern eine administrative Neueinteilung war − die Möglichkeiten, militärische Ressourcen auszuschöpfen, und erleichterte die Reichsverteidigung, weil der Kaiser nicht mehr an eine einzige Grenze gebunden war.

Gleichzeitig trugen die Tetrarchen in einer anderen Beziehung der Tatsache Rechnung, dass sich schon die Kaiser des 3. Jahrhunderts kaum noch über längere Zeit in Rom aufhielten. In Trier, Mailand, Thessalonike, Nikomedia und Antiochia richteten sie neue Residenzen in Grenznähe ein, die den Regenten über längere Zeit als Aufenthaltsort dienen konnten. Besondere Bedeutung gewann die Neugründung Konstantinopels durch Diokletians Nachfolger Konstantin. Von hier aus ließ sich die im 3. Jahrhundert mehrfach überrannte Donaugrenze sowie die maritime Flanke des Reiches an den Meerengen viel besser verteidigen. Deshalb erhielt die hervorragend befestigte Stadt einen großen Hafen. Er wurde zum Stationierungsort einer starken Kriegsflotte und zum Ausgangspunkt der späteren byzantinischen Seekriegspolitik.135 Gleichzeitig entwickelte sich Mailand wegen seiner Nähe zur Rhein- und Donaugrenze und der besseren Versorgungslage zum Regierungszentrum des Westens.136

Konstantin brachte auch den Aufbau mobiler Truppenteile zu einem institutionellen Abschluss. Nach der Schlacht an der Milvischen Brücke in Rom (312) ersetzte er die Prätorianergarde und die equites singulares Augusti durch die berittenen Eliteeinheiten der scholae palatinae unter dem Kommando des magister officiorum.137 Sie wurden ausschließlich von Germanen gestellt, bildeten als (500–1000 Mann starke) Garde die höchstrangige Feldeinheit und fungierten als Offiziersschule in unmittelbarer Umgebung des Kaisers.138

Während die Herrscher der Tetrarchie ihre eigenen mobilen Verbände mit sich führten, schuf Konstantin ferner nach dem Sieg über seinen Kontrahenten Licinius 324 ein einziges Feldheer, das nur ihm unterstand139; später wurde es von zwei Befehlshabern, dem magister peditum und dem magister equitum befehligt. Sie übernahmen technisch die Kommandoposition des Prätorianerpräfekts, dessen Amt nun zum reinen Verwaltungsressort reduziert wurde.140 Die neuen Feldheere werden in den Quellen als comitatenses bezeichnet. Sie waren nahe bei den neuen kaiserlichen Residenzen stationiert und setzten sich aus Legionseinheiten von iuniores, die man Einheiten der seniores entnahm, und abgezogenen Verbänden der Grenztruppen (pseudocomitatenses) zusammen. Die Infanterie der Feldarmeen entwickelte sich aus den kaiserlichen Heeren des späten 3. Jahrhunderts und war in Legionen und/oder auxilia palatina gegliedert. Hinzu kamen die Eliteeinheiten der Kavallerie (vexillationes), unterteilt in vexillationes palatinae und vexillationes comitatenses.141

Die comitatenses bildeten den Abschluss einer Entwicklung, die sich markant von den Anfängen des Prinzipats entfernt hatte: Augustus hatte angestrebt, Italien vom Militär frei zu halten und alle militärischen Kräfte an den Reichsgrenzen zu stationieren. Dieses System wurde seit dem 3. Jahrhundert schrittweise aufgegeben und schließlich in sein Gegenteil verkehrt: Die besten Truppen wurden nun im Reichsinnern in der Nähe der kaiserlichen Zentralen konzentriert, während die Grenztruppen (limitanei) wohl in der Regel von minderer Qualität waren. Jedenfalls führte das kaiserliche Feldheer seit Konstantin die meisten Kämpfe gegen die Germanen, die in das Reich drängten.142 Um die Kommunikationslinien zu verkürzen und die Reaktionsschnelligkeit des Imperiums zu erhöhen, teilte man die Armee nach dem Tod Konstantins und dann noch einmal in der Mitte des 4. Jahrhunderts in mehrere regionale Feldheere unter dem Kommando von magistri, manchmal unter comites rei militaris (in Africa, Spanien, Britannien, Westillyricum und Isaurien).143 Auf diese Weise entstanden im Osten neben den zentralen Feldarmeen von Konstantinopel (unter zwei magistri militum praesentales) regionale Heere unter einem magister militum per Orientem, einem magister militum per Thracias und dem magister militum per Illyricum. Während die fünf östlichen magistri als gleichrangig galten, standen im Westen die Reiterei und Infanterieabteilungen in Norditalien unter dem magister peditum praesentalis und dem magister equitum praesentalis.144 In der Folge wurden einige Verbände auf die Regionalarmeen in Gallien (Trier) unter einem magister equitum und die Regionalverbände unter comites verteilt.145

Alle Regionalheere hatten klar definierte Aufgaben: Sie sollten die einfallenden Gegner gemeinsam mit den Grenztruppen bekämpfen und wenn nötig offensive Operationen durchführen. Doch angesichts der riesigen Entfernungen im Reich und der entsprechend langsamen Nachrichtenübermittlung war die Effektivität der regionalen Feldarmeen begrenzt. Häufig mussten die lokalen Truppen monatelang warten, bis die (am nächsten stehende) Feldarmee sie erreichte.146 Um die Kooperation zwischen Feldheer und den Grenzverbänden zu verbessern und die Zeit zwischen einem gegnerischen Angriff und der Reaktion der Feldheere zu überbrücken, musste man die Grenzverteidigung neu organisieren.

Neuorganisation der Grenzverteidigung und

taktische Strukturen

Diokletian und Galerius gingen zunächst daran, die Provinzen zu verkleinern und die militärische Befehlsgewalt von den Statthaltern auf die ritterlichen duces zu verlagern.147 Diese führten (neben den comites rei militaris) das Kommando über die Grenztruppen (ripenses, später limitanei) in über 30 Abschnitten (Dukate), welche die Provinzen überlagerten. Die limitanei bildeten das Überbleibsel der alten, durch den Abzug von Vexillationen weiter geschwächten Provinziallegionen. Ihre Aufgabe war es, neben dem üblichen Patrouillen- und Garnisonsdienst Informationen von jenseits der Grenzen zu sammeln und Raubzüge von kleineren Verbänden zu hemmen.148 Die Regionalarmeen wurden erst dann alarmiert, wenn der dux oder comes die Lage nicht stabilisieren konnte; das in der Nähe des Hofes stationierte Präsentalheer griff ein, wenn die regionalen Feldheere nicht ausreichten.149

Damit diese gestaffelte Aufgabenverteilung funktionierte, bedurfte es grenznaher Verteidigungsanlagen, welche die innerrömischen Kommunikationskanäle schützten und den Feind so lange aufhielten, bis die Nachrichten an die höhere Kommandoebene gelangten. Diokletian, Konstantin und Valentinian trieben mit hohem Einsatz an Geld, Arbeitskraft und Mannschaften den Ausund Neubau der Befestigungsanlagen an der Rhein- und Donaugrenze wie auch in Britannien voran.150 Die meist rechteckigen Anlagen waren kleiner als zuvor, aber mit stärkeren Mauern und höheren, häufig artilleriebewehrten Türmen versehen. Die Ecktürme hatten häufig einen runden, über die Außenlinie der Mauern herausragenden Grundriss, um die Flanken der Angreifer bestreichen zu können. Fast durchweg wurden die Festungen auf Hügeln und an Flussbiegungen angelegt.151 Sie dienten in erster Linie der Beobachtung und der Informationsbeschaffung und sollten Invasoren zwingen, auf ungünstigem Gelände zu kämpfen.152

Deutlich ist hinter diesen Veränderungen des frühen 4. Jahrhunderts eine Gesamtstrategie zu erkennen, die aus den Erfahrungen der vergangenen eineinhalb Jahrhunderte ihre Lehren zog. Römische Armeen mussten immer dann empfindliche Niederlagen hinnehmen, wenn sie übereilt den Gegner zur Schlacht stellten. Um solche Situationen zu vermeiden, gingen die Feldherren nur noch unter günstigen Voraussetzungen das Risiko großer Feldschlachten ein und setzten auf den langen Atem ihrer überlegenen Logistik und der Fähigkeit, den Gegner durch Kleinkriege zu zermürben. In der Sprache der spätantiken Militärhandbücher nahm »Risiko« (periculum, kíndynos) einen pejorativen Sinn an, während »günstige Gelegenheit« (opportunitas, kairós) zur Losung der Zeit aufstieg.153 Nicht ohne Grund machten in der Spätantike Verteidigungskämpfe von gut befestigten Festungen oder Städten über die Hälfte aller militärischen Aktionen der römischen Armee aus. Dementsprechend erreichte der Einsatz technisch anspruchsvoller Artillerie in dieser Zeit einen Höhepunkt.154 Manche Spezialtruppen wie die sogenannten ballistarii wurden wohl überwiegend bei Belagerungen eingesetzt, auch wenn manche Autoren inzwischen glauben, sie seien mit der Armbrust ausgerüstet gewesen.155

Die Abkehr vom (offensiven) Kriegsverständnis des Prinzipats wurde von den Quellen als ehrenvoll gewürdigt, wenn damit das Ziel erreicht wurde: die Grenzen zu sichern.156 Gleichwohl ist das Gewicht, das man nun auf die Verteidigung des Reichsgebiets legte, keinesfalls mit Passivität gleichzusetzen. Nach wie vor verlangte das Selbstverständnis des Kaisers (zumindest bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts) den Beweis militärischer Tapferkeit (virtus, andreia) durch erfolgreiche Feldzüge und Triumphe vor allem gegen Barbaren. Tatsächlich waren spätantike Armeen auch in der Lage, wirkungsvolle Präventivschläge oder Strafaktionen jenseits der Grenzen zu führen. Es ging dabei freilich nicht mehr um Eroberungen, sondern um die Demonstration militärischer Stärke, die der Autorität germanischer Heerführer schaden und deren Invasionen im Keim ersticken sollte. Allerdings schwand damit die Fähigkeit, die Vorgänge jenseits der Grenzen aktiv, dauerhaft und vorbeugend zu beeinflussen.157

Auch die taktische Grundstruktur der römischen Armee passte sich den neuen Zielen an. Die nominelle Mannschaftsstärke der nachkonstantinischen Armee wird auf 400 000 bis 800 000 Mann geschätzt. Tatsächlich hatten die Römer wohl nie mehr als 600 000 Mann unter Waffen.158 Ihre Grundeinheit bildete neben den neugebildeten auxilia palatina nach wie vor die Legion in ihren drei Klassen der legiones palatinae, der legiones comitatenses und der legiones pseudocomitatenses. Sie wurde auf eine Mannschaftsstärke von 1000 − 1200 Mann verkleinert. Diese Einheiten waren leichter zu kommandieren, und mit ihnen konnte man besser gegen mobile Gegner an mehreren Grenzabschnitten kämpfen.159 Wahrscheinlich hofften die Tetrarchen auch, möglichen Usurpatoren weniger geballte militärische Kräfte an die Hand zu geben.

Diesem Kalkül lag wohl auch die Neugestaltung der Marine zugrunde: Nachdem auch Italien in Provinzen aufgeteilt war, wurden mehrere kleinere Provinzialflotten aufgestellt, deren Zahl immerhin die der bisherigen Flottillen überstieg und ein beträchtliches militärisches Potential ergab.160 In der Folgezeit passte man auch die (normalerweise dem zuständigen dux unterstellten) Flussflottillen der veränderten strategischen Gesamtlage an.161 Anstelle der relativ großen (und unter anderem zum Truppentransport über weite Entfernungen geeigneten) Liburnen benutzte man zunehmend kleine, nicht mehr als acht Mann tragende Schnellboote (naves lusoriae, barcae), mit denen man Überraschungsangriffe, Überfälle und gezielte Vorstöße ins Barbaricum unternehmen konnte.162 Größere Flottenverbände mit über 200 Einheiten wurden dagegen wohl nur bei Bedarf gebaut, insbesondere um kaiserliche Expeditionen nach Britannien zu unterstützen oder wenn Kämpfe von Thronprätendenten im Mittelmeer drohten (vgl. siehe >). Dennoch haben all diese Maßnahmen, die auch von umfangreichen Hafenbauten in den Residenzen begleitet waren, dem Reich in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts die Kontrolle über fast alle maritimen Gefahrenräume (insbesondere im traditionell von germanischen Piraten bedrohten Ärmelkanal) gesichert.163

Insgesamt durchlief die Armee im frühen 4. Jahrhundert einen weiteren Differenzierungsprozess, der auf kleinere, schlagkräftige Verbände mit spezialisierten Waffengattungen zielte. In diesem Rahmen verfestigte sich auch der hohe Anteil der Reiterei. Sie machte im 4. Jahrhundert rund ein Fünftel der Gesamtarmee aus, wobei der größere Anteil sich auf die Grenztruppen verteilte.164 Die bekannteste Abteilung waren die »Panzerreiter«, die im 3. Jahrhundert als Reaktion auf die Schlachtenreiterei der Sasaniden oder nach dem Vorbild der Sarmaten gebildet wurden:165 Die cataphracti oder cataphractarii trugen einen schweren Helm, ein bis auf die Unterschenkel reichendes Panzerhemd, führten einen Rundschild und neben dem Schwert eine bis zu 2,50 Meter lange, massive Lanze; allerdings fehlte ihnen wahrscheinlich – im Gegensatz zu den Sarmaten – ein Rosspanzer.166 Sie kämpften in geschlossenen Formationen traditionell gegen Infanteristen, während die ähnlich gerüsteten clibanarii mit berittenen Bogenschützen in einer keilförmigen Angriffsordnung aufgestellt waren.167 Wie im Fall der Sasaniden waren ihre Pferde durch metallene Platten geschützt. Wegen der hohen Kosten blieb allerdings die Zahl der Panzerreiter begrenzt.168

Sieht man von den Panzerreitern und der Palastgarde ab, unterschied sich der weitaus größte Teil der spätantiken Kavallerie im Hinblick auf Ausrüstung und taktischen Einsatz nur wenig von den Reiterauxilien der mittleren Kaiserzeit (siehe >). Ob die Reiterei tatsächlich zu den bestausgerüsteten und besttrainierten Verbänden des römischen Heeres gehörte, wie häufig vermutet wird169, ist deshalb genauso zu bezweifeln wie die alte These, wonach es in der Spätantike zu einer grundlegenden Gewichtsverlagerung vom Infanteriekampf großer Feldheere hin zum Einsatz kleinerer Reiterverbände kam (was den mittelalterlichen Ritterkampf vorweggenommen hätte).170 Diese Meinung trifft weder für die Germanen noch für die Römer zu. Nur die germanischen Adligen verfügten über Pferde, mindestens drei Viertel der Invasoren kämpften zu Fuß.171 Im Fall der römischen Armee kann man sich leicht dadurch irreführen lassen, dass formell (nach Aussage der Notitia Dignitatum) der Rang der Reiterei höher war als der Fußsoldaten, dass die Palastgarde ausschließlich aus (germanischen) Reitern bestand und dass einige prominente Schlachten durch die Reiterei entschieden wurden oder dass drohende Niederlagen der Fußtruppen durch Kavallerie abgewendet werden konnten.172 Dies war aber an sich nichts Neues: Schon in der Republik hatte der Einsatz der Reiterei häufig über den Ausgang der Schlacht entschieden, ohne dass die schwerbewaffnete Infanterie ihre Rolle als Kern des Landheeres in irgendeiner Form eingebüßt hätte.

Das Gleiche gilt für die spätantike römische Armee insgesamt. Nach wie vor stellten Krieger zu Fuß den größten Anteil und das Zentrum des Bewegungsheeres; die zeitgenössischen Historiker betonen ihre entscheidende Rolle in der Schlacht, und die Militärhandbücher widmen dem Exerzieren der Infanterie die größte Aufmerksamkeit.173 Ferner behielten die römischen Truppen ihre hohe Mobilität: Sie konnten zu jeder Jahreszeit kämpfen, verlegten allerdings ihre Vorstöße in Feindesland meist in den Sommer, um die auf ihren Feldern beschäftigten Germanen zu überraschen.174 Die Germanen führten Raubzüge dagegen eher im Winter, und ihre Operationen blieben in der Regel zeitlich und räumlich beschränkt. Auch wenn sie im 4. Jahrhundert länger für einen Feldzug zusammenblieben, waren sie nach wie vor nicht in der Lage, befestigte Städte und Versorgungsdepots zu erstürmen. Deshalb hatten größere Heere und Wanderungszüge erhebliche Schwierigkeiten, eine ausreichende Nahrungsmittelversorgung zu organisieren.175 Die spätantiken Taktikhandbücher rieten deshalb, so lange abzuwarten, bis sich die Germanen zur Nahrungssuche zerstreuten, um sie dann in Einzelgefechten soweit zu schwächen, dass eine Feldarmee eine Schlacht mit guter Erfolgsaussicht wagen konnte.176

Kam es zur Schlacht – was in der Spätantike selten vorkam –, so richteten römische Feldherrn ihre Taktik an der zweiten Schwäche der Germanen aus: ihrer unzureichenden Bewaffnung. Die meisten germanischen Krieger waren aufgrund mangelnder materieller Ressourcen nur mit Speer und Schild, selten mit Streitäxten und Schleudern ausgerüstet; nur die Adligen trugen Körperpanzer und Metallhelm.177 Deshalb setzten die Germanen nach wie vor alles auf einen ersten Stoßangriff auf die römischen Linien. Führte dieser nicht zum Erfolg, war der Kampf in der Regel verloren, weil die Germanen mangels Defensivwaffen nicht in der Lage waren, Gegenangriffe über längere Zeit abzuwehren, und weil dies wohl auch nicht ihrem Kriegsethos entsprach, abgesehen davon, dass eine organisierte Defensive hohe Führungsqualitäten verlangt.

Für die Römer kam deshalb wie schon im 3. Jahrhundert alles darauf an, dem ersten massierten Angriff standzuhalten. Wahrscheinlich zogen sich die Legionäre in der ersten Phase der Feldschlacht noch häufiger als früher zu geschlossenen, phalanxartigen Linien zusammen; im 6. und 7. Jahrhundert bezeichnen byzantinische Autoren diese Formation als syskouton oder fulcum.178 Da die römischen Infanteristen meist gegen leichter gerüstete Fußtruppen kämpften, verwendeten sie neben der traditionellen Bewaffnung mit Schild, Schuppen-, Ketten- und Lamellenpanzer (anstelle der lorica segmentata), dazu Spangen- und Kammhelm (wohl nach sarmatischem und parthischem Vorbild) nun multifunktionale Waffen wie lancea, spiculum, vericulum und das Langschwert (spatha). Diese Waffen waren in der defensiv-geschlossenen Formation und der offensiven Gegenreaktion gegen einen hochmobilen Gegner effektiver als pilum und Kurzschwert.179 Die schwere Infanterie bildete die ersten beiden Linien, und man kann vermuten, dass nach der ersten Angriffswelle des Gegners nach wie vor die Möglichkeit bestand, die erste Reihe durch die hintere zu ersetzen.180 Anders als in der klassischen Formation der triplex acies wurde jedoch die dritte Reihe fast regelmäßig mit Bogenschützen (sagittarii), spezialisierten Lanzenkämpfern (lanciarii), Schleuderern und Artillerieabteilungen besetzt, was erneut die große Bedeutung der Fernwaffen in der spätantiken römischen Armee unterstreicht.181 Sie feuerten ihre Geschosse in der Regel über die Köpfe ihrer Kameraden auf den heranstürmenden Gegner, der aufgrund fehlender Rüstung mit schweren Verlusten rechnen musste.

Wenn es den Germanen doch einmal gelang, die ersten Linien zu durchbrechen, dann hatten die Römer die Möglichkeit, auf die hinter den Linien postierten Elitetruppen der Palatinauxilien zurückzugreifen.182 Die Reserven wurden nach Aussage der Quellen in cuneus-Form geordnet, was von manchen Forschern als Adaption germanischer Aufstellungen gedeutet wird, auch wenn die Germanen selbst normalerweise nicht über taktische Reserven verfügten.183 Doch wenn die Legionen die alte Kohortenaufstellung zugunsten einer phalanxartigen Defensivstellung aufgaben, erscheint es plausibel, dass auch die Reservetruppen ihre Angriffsformation nicht mehr nach römischen, sondern nach germanischen Vorbildern bildeten, zumal ehemals peregrine Verbände den überwiegenden Teil der Eliteeinheiten ausmachten.

Der Erfolg gab ihnen recht: Römische Armeen brachten selbst bei einer taktischen Niederlage den Gegnern hohe Verluste bei.184 In der Regel waren selbst gegen einen zahlenmäßig überlegenen Feind durchschlagende Erfolge möglich. Das berühmteste Beispiel ist die Schlacht, die der Caesar Julian 357 bei Straßburg mit nur 13 000 Mann (davon 10 000 Infanteristen und 3000 Reiter) gegen ein aus mehreren Teilstämmen gebildetes Heer von 30 000–35 000 Alamannen schlug. Die vordersten Reihen der römischen Schwerbewaffneten formierten sich wie üblich in einer phalanxartigen Defensivstellung »wie eine unzerstörbare Mauer« und bildeten zusätzlich gegen die erwarteten Fernwaffen eine nach oben geschlossene Schildwehr (testudo).185 Als der Ansturm der germanischen cunei das Zentrum der ersten Linie durchbrach, stabilisierte die weiter hinten postierte Legion der Primani die Ordnung. Inzwischen hatten die in Reserve gehaltenen Eliteverbände der Batavi die Flanken der Legionen gesichert. Danach gingen die Primani zum Gegenangriff gegen einen Feind über, der keinen Alternativplan hatte außer der ersten Attacke.186 Noch immer erwies sich das taktische Zusammenwirken gut geschulter Infanterieverbände in der Defensive dem Ansturm der Germanen als überlegen.