CANTO VI

Mientras él allí dormía, el muy sufrido divino Odiseo, abrumado por el sueño y la fatiga, Atenea, por su lado, se dirigió al país y la ciudad de los feacios. Ellos en otro tiempo, antaño, habitaban en la espaciosa Hiperea, cerca de los cíclopes, gente ensoberbecida que de continuo les perjudicaban, y en la refriega les eran superiores. De allá los sacó y condujo Nausítoo, semejante a un dios, y les asentó en Esqueria, lejos de los hombres laboriosos, y construyó una muralla en torno a la ciudad, y edificó las casas, levantó templos a 10 los dioses, y repartió las tierras de labor. Pero éste, sometido a su destino mortal, habíase ido ya al Hades y entonces los regía Alcínoo, conocedor de los designios de los dioses.

A su morada dirigióse la diosa Atenea de ojos glaucos, que preparaba el regreso del magnánimo Odiseo. Se encaminó al dormitorio muy adornado en que estaba acostada una doncella semejante a las diosas inmortales en su figura y su prestancia: Nausícaa, la hija del magnánimo Alcínoo. Cerca estaban sus dos criadas, que tenían una belleza propia de las Gracias, una a cada costado de la entrada, y las hojas espléndidas de la 20 puerta estaban cerradas. Ella, como una ráfaga de aire, se deslizó ligera hasta el lecho de la joven, se detuvo sobre su cabeza y le dirigió la palabra, tomando la figura de la hija de Dimante, renombrado por sus naves, que era de su misma edad y a la que tenía gran cariño. Tomando su figura le habló la de glaucos ojos, Atenea:

«Nausícaa, ¿por qué tan negligente te parió tu madre? Tienes descuidados tus magníficos vestidos, y tu matrimonio está próximo. Entonces necesitas vestir bellas ropas y ofrecérselas a los tuyos, que te llevarán al altar. Pues de esos hechos se acrecienta el honor 30 noble entre los hombres y de eso se alegran el padre y la honorable madre. Así pues, vámonos a lavar en cuanto despunte el alba.

»Yo iré contigo también como compañera, para que enseguida lo dispongas, porque no vas a ser ya doncella por mucho tiempo. Pues ya pretenden tu mano los más nobles de todos los feacios del país, de donde es también tu linaje. Conque, venga, solicita a tu ilustre padre antes del alba que te apreste un par de mulas y un carro, para llevarte los justillos, los peplos y los espléndidos mantos. Eso te conviene a ti misma 40 mucho más que ir andando, ya que los lavaderos distan mucho de la ciudad».

En cuanto hubo hablado así, marchóse Atenea de ojos glaucos al Olimpo, donde cuentan que está la morada siempre segura de los dioses. No es batida por los vientos ni la empapa la lluvia, ni la nieve la cubre, sino que allí se extiende un aire límpido y sereno, y la envuelve una radiante claridad. En ella se regocijan los felices dioses todos los días. Hacia allá se marchó la de los ojos glaucos, después de haber aconsejado ala joven.

Al instante apareció la Aurora de hermoso trono, que despertó a Nausícaa de bello peplo. Al pronto ella se preguntó por el sueño y echó a andar por el palacio, 50 a fin de contárselo a sus progenitores, a su padre y su madre. Y los halló dentro de la casa. Su madre estaba sentada junto al hogar, en compañía de unas criadas, hilando lana teñida con púrpura marina. A él se lo topó cuando ya salía con unos ilustres reyes hacia la asamblea, adonde le convocaban los nobles feacios.

Paróse muy a la vera de su querido padre y le dijo:

«Querido papá, ¿no puedes prepararme ahora un carro alto de buenas ruedas, para que transporte mis preciosos vestidos a lavarlos al río, que los tengo manchados? Incluso a ti te conviene, estando entre los 60 primeros, presidir las deliberaciones llevando sobre tu cuerpo ropas limpias. Y tienes en tu palacio cinco hijos, dos casados y tres solteros en la flor de la edad, que quieren siempre ir al baile con ropas recién lavadas. Y todo eso está a mi cuidado».

Así habló. Pues se avergonzaba de mencionar ante su padre su pronto matrimonio. Mas él se daba cuenta de todo y respondió con estas palabras:

«No voy a escatimarte las mulas, hija mía, ni cualquier otra cosa. Que los siervos te preparen un carro alto de buenas ruedas, provisto de un toldo». 70

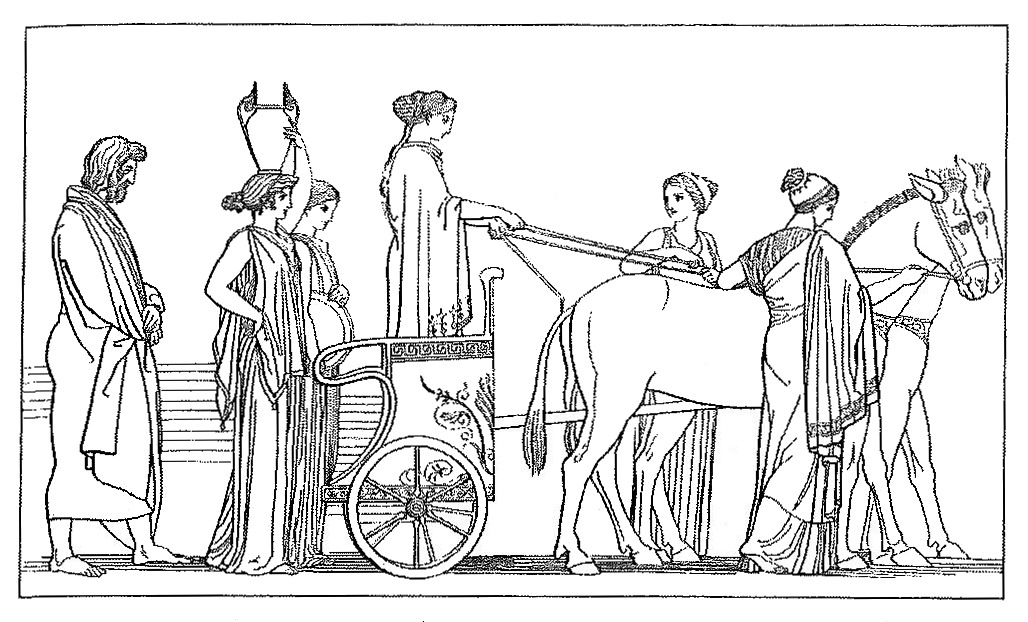

Después de hablar así, dio órdenes a los siervos y ellos le obedecían. Prepararon fuera un carro mulero de buen rodaje y trajeron las mulas y las uncieron al carro.

La joven sacaba de su aposento espléndidos vestidos. Los puso sobre el bien pulido carro, mientras que su madre depositaba en una cesta comida apetitosa y variada, y la acompañaba con golosinas y le vertía vino dentro de un pellejo de cabra. La joven subió al carro. Diole también graso aceite en un frasco de oro 80 para que se lo untara con sus criadas. Empuñó ella el látigo y las espléndidas riendas y las hizo restallar para azuzar la partida. Hubo un tintineo y se pusieron en movimiento las mulas con ímpetu. Llevaban la ropa y a la joven, no sola, ya que con ella marchaban a pie sus sirvientas.

Cuando todas llegaron al cauce muy hermoso del río, donde estaban los lavaderos perennes —en cantidad el agua bella manaba para lavar hasta la ropa más sucia—, allí desuncieron ellas las mulas del carro, y las 90 arrearon por la orilla del presuroso río a fin de que pacieran la hierba dulce como la miel. Sacaron ellas con sus manos los vestidos del carro y los metieron en el agua oscura, y allí los pisoteaban en las piletas, compitiendo en rapidez. Luego, cuando hubieron lavado y limpiado toda la suciedad, extendieron las telas en ringlera a lo largo de la orilla marina, allí justamente donde frotándolos lava el mar los guijarros de la costa.

Ellas se bañaron y se ungieron suavemente con aceite y después tomaron su comida, mientras esperaban a que se secaran los vestidos a los rayos del sol. Cuando ya se hubieron saciado de alimento las siervas 100 y la princesa, entonces se pusieron a jugar a la pelota dejando a un lado sus velos.

Entre ellas Nausícaa de blancos brazos dirigía el cántico. Cual avanza la flechera Ártemis a través de los montes, o por el muy alto Taigeto o por el Enmanto, deleitándose con sus cabras y las ciervas veloces, y a su lado las Ninfas agrestes, hijas de Zeus portador de la égida, juegan, mientras se alegra en su ánimo Leto, y sobre todas ella destaca en la cabeza y la frente, y resulta fácil de distinguir, aun siendo todas hermosas, así entre sus sirvientas resaltaba la joven doncella.

Mas cuando ya iba a volverse de nuevo a su casa, 110 tras uncir las mulas y doblar los hermosos vestidos, entonces de nuevo otro plan decidió la diosa de los glaucos ojos, Atenea, a fin de que Odiseo despertara y viera a la joven de hermosa mirada, que le conduciría a la ciudad de los feacios. Entonces arrojó la pelota a una criada la princesa, pero no acertó a la sirvienta, y la hundió en un hondo remolino. Las otras dieron un fuerte chillido, y se despertó el divino Odiseo. Y sentándose deliberaba en su mente y su ánimo:

«¡Ay de mí! ¿A la tierra de qué hombres ahora he llegado? ¿Serán acaso soberbios y salvajes e ignorantes 120 de lo justo o amantes de la hospitalidad y con un entendimiento piadoso? Hasta mí ha llegado un griterío femenino, de jóvenes muchachas. Tal vez de Ninfas, que habitan las escarpadas cumbres de las montañas y las fuentes de los ríos y los prados herbosos. Tal vez estoy cerca de humanos dotados de palabra. Pero, ea, yo mismo iré a probarlo y verlo».

Diciendo esto deslizóse fuera del matorral el divino Odiseo, y del espeso follaje quebró con su fornida mano una rama con hojas para cubrirse ante su cuerpo sus vergüenzas de varón. Echó a andar como un 130 león montaraz confiado en su fuerza, que camina azotado por la lluvia y el viento, pero sus ojos flamean. Al momento ataca a las vacas o a las ovejas o se abalanza tras las ciervas monteses. Y el hambre le incita a asaltar los ganados y a penetrar en la casa murada. Así Odiseo iba a acercarse a las muchachas de hermosas trenzas, aun estando desnudo. Pues le obligaba la necesidad.

Terrible apareció ante ellas desfigurado por el salitre. Escaparon cada una por un lado hacia las costas 140 recortadas. Sola aguardaba la hija de Alcínoo. Pues a ella le infundió valor en su interior y le arrebató el temor en sus miembros Atenea. Quedóse erguida ante él. Y Odiseo vaciló en si suplicaría a la joven de bellos ojos abrazándose a sus rodillas, o si acaso a distancia la suplicaría con palabras, a ver si podía indicarle una ciudad y darle ropas. Así entonces le pareció que era mejor: suplicar a distancia y con dulces palabras, por temor a que si abrazaba sus rodillas se irritara la joven en su corazón. Al momento le habló con amable y provechoso parlamento:

«Te suplico de rodillas, soberana. ¿Eres acaso una 150 diosa o una mortal? Si acaso eres una diosa, de las que dominan el anchuroso cielo, yo a ti te comparo a Ártemis, la hija del gran Zeus, por tu belleza, tu figura y arrogancia. Pero si eres una de las mortales que habitan la tierra, ¡tres veces felices tu padre y tu honorable madre, y tres veces tus hermanos! Sin duda que se les encandila el ánimo intensamente con alegrías de continuo, cuando contemplan a tan bella flor avanzar en la danza. Y dichosísimo, a su vez, en su ánimo, por encima de los demás, el que conquistándote con regalos 160 de boda se te lleve a su casa. Jamás vi ante mis ojos una persona semejante, ni hombre ni mujer. El asombro me domina al contemplarte.

»Sólo una vez, en Delos, junto al altar de Apolo vi algo semejante: un retoño reciente de palmera que crecía esbelto y erguido. Pues una vez llegué allí, y me seguía numerosa tropa en mi viaje, en el que iban a sucederme muchos pesares. Así entonces al verlo me quedé asombrado en mi corazón durante largo rato, puesto que nunca brotó de la tierra un tronco semejante. Así a ti, mujer, te admiro y estoy asombrado, y siento un tremendo temor a agarrarme a tus rodillas. Pero me apremia un urgente apuro.

»Ayer, al vigésimo día, escapé del vinoso ponto. 170 Durante tanto tiempo me arrastraron sin descanso el oleaje y las súbitas borrascas desde la isla de Ogigia. Y ahora acá me ha arrojado una divinidad, tal vez para que todavía también aquí sufra desgracias. Pues no creo que vayan a cesar, sino que aún me pondrán por delante muchas los dioses.

»Pero tú, soberana, compadécete. Tras soportar muchas desdichas llegué ante ti, la primera, y no conozco a ningún ser humano de los que habitan esta ciudad y esta tierra. Indícame el poblado y dame un trapo para cubrirme, si es que trajiste alguna tela de saco al venir hasta aquí. ¡Que los dioses te den todo 180 cuanto anhelas en tu mente, un marido y una casa y te otorguen una noble concordia! Pues no hay nada mejor y más amable que esto: cuando habitan un hogar con concordia en sus ánimos un hombre y una mujer. ¡Muchos dolores para sus enemigos y alegrías para sus amigos!, y ellos gozan de muy buena fama».

A su vez le contestó Nausícaa de blancos brazos:

«Extranjero, no me pareces, desde luego, hombre villano ni insensato. Zeus mismo, el Olímpico, distribuye la dicha a los humanos, a los buenos y a los malos, a cada uno según él quiere. Así que a ti te dio eso, 190 y tú debes soportarlo aunque te pese. Pero ahora, ya que llegas a nuestra tierra y nuestra ciudad, no carecerás de vestido ni de ninguna otra cosa, de cuantas suele obtener un suplicante en apuros. Te indicaré la ciudad, y te diré el nombre de sus gentes. Los feacios pueblan la ciudad y el país, y yo soy la hija del magnánimo Alcínoo, quien en nombre de los feacios ejerce el mando y el poder».

Así habló y luego ordenó a las criadas de hermosas trenzas:

«Quedaos a mi lado, sirvientas. ¿Adónde huís al ver a 200 este hombre? ¿Es que pensáis que es algún enemigo? No hay un mortal tan violento, ni lo habrá, que llegue a la tierra de las feacios, trayendo la destrucción. Porque somos amigos de los inmortales, y vivimos apartados en medio del resonante mar, los más remotos, y no se acerca a tratar con nosotros ningún otro de los mortales.

»Pero este que aquí ha llegado es algún desdichado que va errante, a quien ahora hay que atender. Pues de Zeus vienen todos los huéspedes y los mendigos, y una dádiva pequeña les es querida. Conque dadle, 210 sirvientas, al extranjero comida y bebida, y lavadle en el río, donde esté al amparo del viento».

Así habló, ellas se detuvieron y se animaron unas a otras, y acompañaron a Odiseo hacia un lugar resguardado, como se lo ordenó Nausícaa, la hija del magnánimo Alcínoo. A su lado depositaron un manto, una túnica y ropas, y le ofrecieron el líquido aceite en el dorado frasco, y le invitaban a bañarse en las corrientes del río.

Pero entonces se dirigió a las sirvientas el divino Odiseo:

«Muchachas, quedaos ahí lejos, para que yo solo me lave la salina costra de mis hombros, y me unja con el aceite. Porque hace mucho que no se acerca a mi piel 220 el ungüento. Delante de vosotras no voy yo a bañarme; porque me avergüenzo de andar desnudo en medio de jóvenes de hermosas trenzas».

Así dijo, y ellas se retiraron y se lo contaron a la princesa. Entre tanto el divino Odiseo se lavó su cuerpo en el río, y la costra salina, que le cubría la espalda y los anchos hombros, y raspó de su cabeza la espuma del mar estéril. Cuando ya se hubo lavado todo y untado con el óleo, se vistió las ropas que le había proporcionado la joven doncella. Atenea, nacida de Zeus, le otorgó entonces un aspecto mejor y más robusto, y de su cabeza dejó 230 brotar una cabellera espesa, semejante a la flor del jacinto. Como cuando recama de oro la plata un hombre experto, al que le enseñaron su arte variado Hefesto y Palas Atenea, y realiza obras preciosas, así entonces la diosa derramó la gracia sobre su cabeza y sus hombros.

Después se sentó apartándose en la orilla del mar, radiante por su belleza y sus atractivos. Y la joven lo contemplaba.

Entonces comentaba ella a sus sirvientas de hermosas trenzas:

«Escuchadme, doncellas de blancos brazos, que os diga algo. No es contra el designio de todos los dioses 240 que habitan el Olimpo que este hombre viene a encontrarse con los heroicos feacios. Antes pues me pareció que era de ruin aspecto, pero ahora se asemeja a los dioses que dominan el amplio cielo. Ojalá que alguien así fuera llamado mi esposo, viviendo aquí, y que le gustara quedarse en esta tierra. Así que, siervas, dad al extranjero comida y bebida».

Así habló, y ellas al momento la atendieron y la obedecían. Junto a Odiseo aprestaron comida y bebida. Cuán vorazmente comía y bebía el muy sufridor 250 divino Odiseo. Pues durante largo tiempo estuvo ayuno de alimento. Luego Nausícaa de blancos brazos discurrió otro plan. Doblando las ropas había hecho que las pusieran sobre el hermoso carro, y uncieron las mulas de fuertes pezuñas, y ella subió arriba, y se dirigió a Odiseo, le llamó y le dijo su palabra:

«Levántate ahora, extranjero, para ir a la ciudad, a fin de que te escolte hacia la casa de mi prudente padre, donde te aseguro que conocerás a los más nobles de todos los feacios. Así que haz según te diga ese trecho, ya que me parece que eres inteligente. Mientras vayamos 260 por los campos y los labrantíos de los campesinos, sigue ágilmente en compañía de las sirvientas tras del carro y las mulas. Yo marcharé como guía por el camino.

»Pero luego llegaremos a la ciudad. La rodea una elevada muralla y hay un hermoso puerto a cada lado de la población, y una estrecha bocana. Y a lo largo del camino están varadas las naves de curvos costados, pues para todas y cada una hay un fondeadero. Allí está también su ágora, en torno al bello templo de Poseidón, pavimentada con piedras de acarreo bien hundidas en el suelo. Ahí velan por los aparejos de sus negras naves, el cordaje y las velas, y aguzan los remos. 270 Pues no les ocupan a los feacios el arco ni la aljaba, sino los mástiles y los remos de las naves y los navíos bien construidos, con los que atraviesan ufanos el espumoso mar.

»Quiero evitar la amarga murmuración de ellos, que haya quien me censure, pues los hay muy insolentes en el pueblo. No fuera a suceder que alguno muy malicioso diga al encontrarnos: “¿Quién es ese tipo extraño, grande y apuesto, que sigue a Nausícaa? ¿Dónde lo encontró? ¿Acaso va a ser su marido? Sin duda se trajo desde su navío a algún vagabundo, un hombre venido de lejos, puesto que no hay vecinos cerca. Acaso algún dios muy suplicado a los ruegos de 280 ella vino bajando del cielo, y ella lo retendrá todos sus días. Mejor, si es que ella con vueltas y revueltas encontró un esposo de otra parte, pues está claro que a los de aquí, de su pueblo, los menosprecia, a los feacios, que muchos y nobles pretenden su mano”.

»Así dirán, y eso para mí puede ser motivo de reproche. Además yo también regañaría a otra, que hiciera tales cosas, que contra la voluntad de los suyos, teniendo padre y madre, se juntan con hombres sin acudir antes a un matrimonio en público. Extranjero, comprende tú mis palabras, a fin de que muy pronto 290 consigas transporte y regreso ofrecidos por mi padre.

»Verás un espléndido bosquecillo de álamos negros consagrado a Atenea a la vera del camino. En él hay una fuente, y en torno hay una pradera. Allí hay un terreno cercado de mi padre y un viñedo en flor, a tal distancia de la ciudad como alcanza un grito. Siéntate allí y aguarda un rato, hasta que nosotras penetremos en la ciudad y lleguemos al palacio de mi padre. Luego, cuando ya calcules que estamos dentro de la casa, ve entonces a la ciudad de los feacios y pregunta por el palacio de mi padre, el magnánimo Alcínoo. Es muy fácil de reconocer y hasta un niño pequeño 300 puede guiarte. Pues no hay ningún otro palacio de los feacios comparable a él, tan espléndida es la casa del héroe Alcínoo.

»Mas cuando te hayan acogido sus muros y el patio, atraviesa muy pronto el atrio, hasta llegar junto a mi madre. Ella está sentada junto al hogar, al resplandor del fuego, hilando copos de lana teñida en púrpura marina, una maravilla de ver, reclinada junto a una columna. Y las esclavas están sentadas detrás de ella.

»Allá está apoyado el trono de mi padre, a su lado. 310 Sentado en él, bebe su vino como un inmortal. Pasando de largo junto a él, echa tus brazos en torno a las rodillas de mi madre, a fin de que gozoso veas pronto el día del regreso, por muy lejos que vivas. Ciertamente, si ella siente en su ánimo amistad por ti, ten esperanza en que verás a los tuyos y llegarás a tu casa bien fundada y a tu tierra patria».

Tras de hablar así, fustigó con su centelleante látigo a las mulas. Éstas abandonaron enseguida el cauce del río. Trotaban bien, y bien afirmaban sus zancadas. Ella tensaba las riendas, de modo que pudieran 320 seguirla las siervas y Odiseo, y con pericia aplicaba el látigo.

Se sumergía el sol y entonces llegaron al famoso bosquecillo sagrado de Atenea, donde se quedó el divino Odiseo. Al punto luego oraba a la hija del gran Zeus:

«¡Escúchame, hija de Zeus portador de la égida, indómita diosa! Óyeme al menos ahora, ya que antes no me escuchaste nunca, cuando andaba vapuleado, cuando me agredía el ilustre Sacudidor de la tierra. Concédeme llegar ante los feacios como amigo y digno de su compasión».

Así habló suplicando, y le escuchó Palas Atenea. 330 Pero no se apareció ante él, pues ella respetaba a su tío paterno, y éste permanecía enojado ferozmente contra el heroico Odiseo hasta que él llegara a su tierra.