Sin más barcos que perder, Romero vuelve a mandar el tercio de Sicilia. Con él están sus fieles capitanes, dispuestos a seguirle al fin del mundo: Alonso de Sotomayor, Francisco de Bobadilla, Juan de Cepeda, Juan de Castilla, Francisco de Aguilar, Lorenzo de Artajona, Juan Daza, Isidro Pacheco, Francisco López, y su yerno Damián Morales. Todos segundones de casa hidalga, aventureros, idealistas y un punto brijanes si la ocasión lo exige.

Como un soldado más ha muerto su hijo alistado en los tercios, alcanzado por un proyectil de artillería, y Julián se desquita en la batalla de Mook, donde el enemigo pierde de 5.000 infantes y 1.500 caballos, 3 estandartes y 37 banderas.

Amotinados

E

n el insano pantanal flamenco, corren los meses finales de 1575 en el cerco de Zerkicea (Zierikee), ciudad en una isla, que le trae buenos y malos recuerdos. Allí murió aquel maestre de campo italiano, obeso, cruel, cínico y valiente, que era Chapín Vittelio, y en el mismo sitio, Julián, con 400 hombres, degolló a cuatro compañías enemigas y, por si fuera poco, hizo prisionero al coronel De Floyon.

Para atacar Zerkicea, cuatro mil españoles tuvieron que cruzar un canal de seis kilómetros con el agua al pecho y las armas sobre la cabeza, hostigados continuamente por los cañones de la escuadra holandesa y las barcazas de fondo plano, cargadas de enemigos armados, que como buitres rondaban la columna para capturar o matar a los rezagados. Mientras tanto, cuenta un cronista, los soldados españoles «avanzaban cogidos de la mano, con chistes y ocurrencias, sufriendo impávidos el fuego y desenganchándose de los arpones y ganchos holandeses» que les lanzaban desde las barcazas. Pero al llegar la mañana, los defensores de Zerkicea vieron espantados salir de la bruma a los españoles, que alcanzaron la playa y se lanzaron al asalto.

Entre pesares, encamisadas y escaramuzas ha transcurrido el año, y el siguiente, 1576, es Año Santo. Julián Romero de Ibarrola, conquense de Torrejoncillo, marcha a ganar el jubileo a Malinas. En esa ciudad le sorprende la muerte del gobernador general de Flandes, Luis de Requesens; y los tercios viejos, que llevaban muchos meses sin recibir un ducado, se amotinan en masa. Aunque los sublevados son puntillosos en lo que atañe a ciertas formalidades militares. Dejan salir a los oficiales para no ponerles en el brete de elegir entre la lealtad al rey o a sus soldados, tienen a gala evitar la palabra «amotinados», y se llaman a sí mismos «alterados».

Y eso es algo de lo que bien pueden dar fe propios y extraños. Pero ni siquiera en la «alteración» estos hijos de la pica y el arcabuz pueden vivir sin mando y por eso cuando se amotinan eligen a sus propios jefes, los «electos», y quedan a la espera de acontecimientos. Esta vez el amotinado tercio, de unos 1200 hombres, permanece en Alost, o Aalst (como se dice en el enrevesado idioma holandés, que pocos españoles hablan), a mitad de camino entre Bruselas y Gante.

Y él, Romero, ya había dado honrado aviso de jefe veterano a los del Consejo de Estado de Flandes; que si ganada Zerkicea no se pagaba a los españoles, se amotinarían sin remedio, porque sus necesidades eran tan grandes que solo recibiendo algún socorro quedarían quietos; pero que si se les diera al menos parte de sus pagas se acabaría la guerra. Pero nadie le hizo caso.

Los rebeldes flamencos se aprovechan de la situación y atacan Amberes, la cabeza de Flandes, el puerto más rico de Europa, que defiende la tropa de Sancho Dávila, y en su ayuda acude forzando la marcha Romero con un puñado de soldados leales. También acuden los tercios sublevados al mando del «electo» alférez Navarrete. No eran razones políticas las que provocaban el amotinamiento, sino la aplastante necesidad. Eso, al menos, lo tenían claro todos. Medio siglo después, Rojas Zorilla, en la comedia El saco de Amberes, lo escribe en el diálogo que mantienen dos soldados españoles, Alonso y Añasco:

Alonso:

Pues que no puedo vivir, /¿no me tengo que quejar?

Si no lo puedo excusar,/ ¿no lo tengo que pedir?

¿No come el rey cuanto vive?

Añosco:

Así es verdad.

Alonso:

Todo come, hermano Añasco; / que todo perece luego [...]

El juego come al dinero, / la poesía a más de dos,

La mar se come un peñasco./ el aire come el olor

de las flores, y la tierra./ Hasta la sarna ¡por Dios!

come un estudiante entero.

Y a eso, al hambre, habría que añadir lo que los soldados se decían entre ellos, bromeando de veras: «Camarada del alma, a Flandes ni a por lumbre, que es tierra fría que hace trabajar a los hombres como caballos.»

El saco

L

os rebeldes han tomado la ciudad, y Sancho Dávila se defiende con harta dificultad en el castillo que domina Amberes, donde hacen su entrada Romero y Navarrete, cada uno con su propia tropa. Sancho Dávila, al verlos agotados por la dura marcha les ofrece cena, pero el humor no está para viandas. Romero le contesta que cenarán en Amberes o en el Paraíso. Lo contó su amigo el capitán de caballería Bernardino de Mendoza, que Sancho Dávila, cuando el refuerzo español consiguió entrar en el castillo de Amberes «les pidió que reposasen y comiesen; pero ellos, que venían con ramos verdes y esperanza de buen suceso por los buenos alientos, resolvieron el estar resueltos de comer en el Paraíso o cenar en la villa de Amberes». Y hacia la ciudad se fueron todos, unos 3.500 entre infantería española y alemana y 500 a caballo, contra unos 20.000 enemigos bien armados que cercaban el castillo. Y los amotinados, con la demás infantería, pasaron el puente levadizo y en la contraescarpa rezaron antes del asalto. Iban guiados por el «electo» Juan de Navarrete, natural de Baeza, que portaba un estandarte y pintado en él de una parte un crucifijo, y de la otra una imagen de la Virgen, porque los soldados que se sublevan son piratas y no llevan bandera. Y arremetieron los amotinados por una calle y Julián Romero con su gente por otra, y gritaban «¡Santiago, España!» al cerrar contra las trincheras y barricadas de los rebeldes.

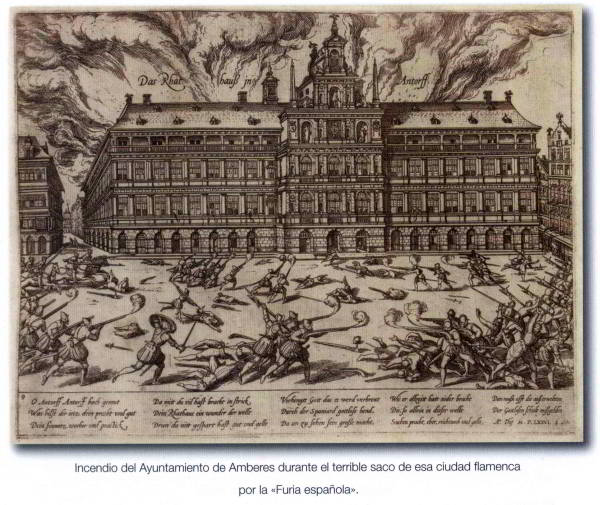

Y cuando el enemigo se retiró, los españoles dieron fuego al ayuntamiento, desde donde algunos mosquetes les hacían fuego, y el incendio se extendió a las calles vecinas, con gran daño.

Lo que pudo ser una honorable y brillante página de gloria terminó en un baño de sangre y un trueno que retumbó en todo Flandes. Fue lo que se dio en llamar Spaanse Furie (Furia española). Los soldados de los tercios vieron la oportunidad de resarcirse de su pobreza y desataron tres días seguidos de desmanes y pillajes, con más de mil casas destruidas y miles de muertos de la población civil. Los españoles arrollaron cuanto se les puso por delante, enemigos y gente desarmada, y los amotinados se vengaron robando lo que hallaron a mano para resarcirse de su pobreza. Fue una catástrofe, pero no tan excepcional como los protestantes aventaron en su propaganda, hasta crear la leyenda del español cruel y vicioso por naturaleza, la raza más perversa de la tierra. Casos parecidos eran y son frecuentes en la guerra. Dios lo sabe. Pero en todo caso, el saco de Amberes es un fantasma que persigue a los tercios y ha hecho a España más daño que mil cañones, aunque como victoria militar resultó completa. El enemigo fue expulsado de la ciudad y dejó muchos muertos, mientras que los españoles solo perdieron 14 hombres, entre ellos el citado alférez Navarrete, cabeza del motín. Y en el ataque murió también Damián Morales, yerno de Romero.

Retorno

P

ocos días después del saco de Amberes, las provincias de los Países Bajos, incluso las leales, firmaron en Gante un compromiso de pacificación que exigía la salida de Flandes de los tercios, un requerimiento que don Juán de Austria, sucesor de Requesens en el cargo de gobernador general, tuvo que tragarse como si fuera una acerba pócima.

Don Juán de Austria era ante todo un soldado y se entendió bien con Romero, pero tras la pacificación de Gante y la retirada de los tercios se quedó más solo que la una en Flandes, atribulado pero no acobardado, y al ver partir a sus hombres se le partió el corazón. Obligado, su voluntad se sobrepuso y quedó manso por fuera y colérico por dentro. Luego, cuando regresaron los tercios desde Italia a Flandes, llamados de nuevo por don Juan, Julián Romero iba con ellos, feliz de retornar al combate, aunque hubiera de abandonar todo lo que tiene en este mundo, confesó en carta al rey. En cuanto a don Juán, de su fidelidad hacia la tropa que tenía encomendada dan cuenta las palabras con que encabezaba las arengas que dirige a sus hombres: «A los magníficos señores, amados y amigos míos, los capitanes y soldados de la mi Infantería...»

Desde Lieja, en diciembre de 1576, Romero ha escrito a don Juán de Austria para desengañarle de que la salida de los tercios garantice la paz en Flandes. «El pensar Vuestra Alteza —dice— que los flamencos han de hacer virtud hasta que le vean armado y pujante para podellos hacer recular adonde le pareciere, Vuestra Alteza se desengañe, que ellos no harán virtud hasta que esto vean, y por muchas palabras que den. Y plega a Dios no sean con intención de engañar a Su Majestad y a Vuestra Alteza. Como hombre de bien, que no hay ninguno en el mundo que tanto desee la paz y quietud destos Estados como yo, porque sé lo que conviene, y tras esto, digo, que por bien nunca se hará nada, por muchas cosas que sobre ello podría decir, según yo lo entiendo. Bien podrá ser que me engañase, pero yo conozco bien a la gente deste país, porque ha treinta y cinco años que los he tratado.» [20]

Romero no se engaña y pocos días después reitera su pesimismo en otra carta que envía desde Madrid al embajador en Roma, Juan de Zúñiga. «Las cosas de Flandes —le advierte— tienen a Su Majestad en mucho cuidado, especialmente después de que llegó allá el Señor Don Juan, por haberse desvergonzado tanto aquella gente. Dios ponga su mano y el remedio que más conviene a su servicio y conservación de aquellos Estados y salvación de tantas almas.» [21]

Pero nadie puede ser salvado más allá de su propia voluntad, y las cosas de España en aquel tiempo se movían rápido. Mientras los tercios abandonan Flandes, don Juán de Austria y Julián Romero forjan planes en voz baja para apoderarse de Inglaterra, si el rey, por descontado, lo permite. Quizá pudiera aprovecharse la ayuda al rey don Sebastián en África para disfrazar el ataque a la insolente Albión, y el ánimo de Romero se acelera al soñarse pisando cabeza de playa en Dover o la boca del Támesis al frente de sus picas. Ciertamente sería un paseo militar, imagina.

Pero el rey lo quiere a su lado y no le dejará partir a la aventura africana con don Sebastián, cuya imprudencia en materia de guerra parece notoria. El monarca le pide que permanezca en Lombardía, a la espera de nuevas órdenes. Así se lo escribe en mayo de 1577, y Romero, como siempre, confía y obedece:

Después que a los seis del pasado os mandé escribir lo que habréis visto, para que llegado que fuésedes a Lombardía, hiciésedes lo que el Marqués de Ayamonte, mi Gobernador y Capitán General del Estado de Milán, os dijese, he resuelto, en lo que a vos toca, lo que entenderéis del dicho marqués, a quien escribo que os lo diga de mi parte, y la satisfacción que tengo de vuestra persona y servicios, [...] Y así holgaré que, conforme a lo que él os dijere, os dispongáis a servirme con el cuidado y la diligencia que, hasta aquí, lo habéis hecho, en lo que se os ha encomendado, y como yo de vos confío. [22]

Corazón con pelo

L

a épica trayectoria de Julián Romero, arma en mano, puede confundir, al tratar de imaginarlo solamente como una figura marcial en inquebrantable y abierto desafío con los enemigos de su país. Como señala Antonio de Marichalar, su mejor biógrafo : «En la existencia de Julián hay una zona de sombra continua. Si supo dar el pecho al enemigo, también supo acercársele sigilosamente. Julián tenía dotes de agente secreto, y como tal fue utilizado, a lo largo de su accidentado vivir, por quienes lo tuvieron a sus órdenes.»

El héroe de los tercios guardaba al final de su vida muchos secretos, algunos inconfesables e inaccesibles a la posteridad.

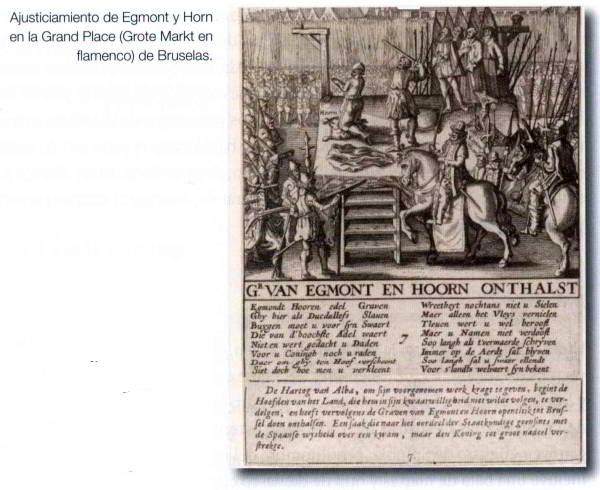

¿Es cierto —se pregunta Marichalar— que estuvo dispuesto a ayudar a fugarse al conde de Egmont cuando esperaba ser ejecutado por el duque de Alba? ¿Desembarcó en Escocia para auxiliar a María Estuardo? ¿Estuvo designado para ser lugarteniente del rey don Sebastián de Portugal en la desventurada expedición a Marruecos?

Son zonas oscuras que toda biografía heroica guarda entre los pliegues de la acción, porque no se puede actuar en guerra sin dejar partes sombrías, tanteos inconclusos, intentonas fallidas. Julián tuvo también una juventud de aventurero temerario, pagado por sus servicios en la corte inglesa. Era, y fue toda su vida, un hombre de armas. Hecho a todo. Capaz de poner el pecho a todo lo que le venga, y en este juego no hay margen para dudas a la hora de degollar o ser degollado. Una permanente tensión que va acumulando zozobra y desasosiego hasta que el corazón se detiene, cansado de galopar. Así muere Romero, cuando marchaba a caballo en Lombardía, cerca de Cremona, al frente de los tercios, camino de esa ciénaga emponzoñada para España que era Flandes. Algunos dicen que murió de apoplejía, y otros de congestión sanguínea. Un cronista supone que una dolencia indeterminada y maligna le asfixió de golpe, y hasta alguno dice que lo mató la caída del caballo. Marichalar deduce que murió de infarto: «con síntomas de opresión en el pecho, como de dolencia cardíaca.» Tenía 59 años.

Lo que no se puso en duda fue el dato asombroso de que, una vez muerto, descubrieron su corazón y vieron que lo tenía de gran tamaño y peludo, para dar a entender al mundo, por si hubiera alguna duda, de que se trataba de un corazón excepcional en honor y osadía. Un corazón que casi no le cabía en el pecho, recubierto de pelo, igual que los de otros afamados personajes de la milicia, como el romano Mesenio, de quien cuenta Plinio que había dado muerte por su mano a trecientos espartanos; o el almirante Oquendo, cuyo cadáver, al ser abierto para embalsamarle, descubrió un corazón «muy grande, aunque el cuerpo pequeño, y que del corazón brotaba un pelo crecido.»

Inventario

U

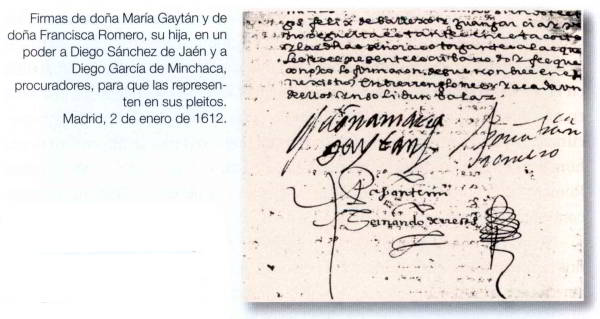

na vez muerto Romero, la viuda María Gaytán, de familia de los Gaytán de Ayala, vecinos de Toledo, recibe los enseres del héroe como tutora en nombre de su hija y legítima heredera Francisca Romero y Gaytán, que fundó en Madrid el convento de las Trinitarias Descalzas en 1609. Las pertenencias se las trae desde Italia el genovés Augusto de Spínola, gentilhombre del rey. Casi todo es ropa, y el listado incluye una bata de martas y otra de damasco con pasamanes de oro, una casaca de terciopelo rayado, calzas, capotillos, gregüescos de tela de oro, un jubón de oro y plata, dos capas de paño de Inglaterra, varios coletos, una gorra, unos tiros de espada bordados de perlas, tres pares de botas, cincuenta y siete camisas, sábanas, toallas, servilletas, manteles, cintas y cuatro cofres de cuero. He ahí el vestuario de un gran jefe de los tercios al que sin duda le gustaba, como a sus soldados, engalanarse y agasajar cuando la ocasión lo requería.

En cuanto a las armas, monturas, veneras, cadenas y trofeos, debieron de pasar a otra hija, Juliana, casada con el capitán Pedro de Villalba, que ocupaba la castellanía de Alexandria, importante plaza fuerte del Milanesado. Cuando Villalba falleció, Juliana aún volvería a casarse en 1601, esta vez en la aragonesa ciudad de Borja, con otro capitán, Francisco del Arco.

La viuda de Romero, doña María Gaytán debía de ser mujer de redaños, como correspondía a tal consorte, y no tuvo empacho en escribir a Felipe II para que le devolviera los 8.000 ducados que según ella se adeudaban a su esposo cuando murió, y que este había adelantado para aliviar la estrecheces de sus soldados por el retraso en las pagas. De ella se sabe que era huérfana del capitán Pedro Gaytán, originario de Toledo que antes de retirarse del servicio activo combatió de alférez en Túnez con el emperador Carlos V, donde se distinguió en el asalto a La Goleta, llave de la capital tunecina, hasta el punto de ser quien hincara la bandera en lo alto de esa fortaleza. De lo cual da testimonio el cronista Alonso de Santa Cruz: «Las primeras personas que entraron en La Goleta fueron Alonso de Toro, Juan de Herrera y Miguel de Salas, todos tres buenos soldados; y las primeras dos banderas levantadas lo fueron por españoles, un Fuensalida y un Mendoza.

Y Pedro Gaytán, alférez del capitán Jaén [23], puso su bandera sobre el castillo de la Goleta, a los cuales Su Majestad hizo muchas mercedes.» [24]

Pero a la hora de la verdad, hubo discordia y reproches al decidir quiénes habían sido los primeros en entrar en la fortaleza tunecina, y Gaytán quedó descontento con lo recibido. El hecho es que tras pasar un tiempo de guarnición en Menorca con su compañía, Gaytán se casó en Madrid en 1539 y dejó el ejército.

El Greco

Y

a muerto, Julián Romero tuvo el privilegio de que su efigie pasara a la posteridad pintada por El Greco en un retrato póstumo conservado en el Museo del Prado. El maestre de los tercios aparece vistiendo manto blanco con la cruz de Santiago, arrodillado en oración y con las manos en actitud de plegaria, acogido por su santo patrón, San Julián, revestido de armadura y manto azul con flores de lis.

Romero no está representado como era al morir, sino como aparecerá ante Dios el día de la resurrección de la carne, sin las mutilaciones y heridas que ha dejado la guerra en su cuerpo mellado. Y hay también quien lo sitúa entre los caballeros vestidos de negro que asisten a la ceremonia fúnebre en El entierro del conde de Orgaz, el cuadro más famoso del maestro Theotocopuli, que se guarda en la toledana iglesia de Santo Tomé. Y hasta el insigne Montaigne lo menciona en uno de sus ensayos [25], lo cual demuestra la fama de Romero en Francia, aunque, curiosamente, el ensayista francés lo señale como ejemplo de imprudencia a la hora de parlamentar cuando una plaza está sitiada: «[...] en Ivoy [26], el señor Julián Romero cometió la torpeza de salir a parlamentar y al volver halló que el señor condestable había tomado la plaza.»

No acaban ahí los ecos literarios del maestre de campo. Lope de Vega escribió una comedia sobre sus hazañas, y el personaje aparece también en otras obras de autores del Siglo de Oro, como Tirso de Molina. Todavía en vida, no faltaron vates que cantasen sus hechos. Lino de ellos Diego Ximénez de Ayllón, soldado y poeta del s. XVI nacido en Arcos de la Frontera, y autor de una epopeya sobre el Cid [27] en octavas reales, quien le dirige un soneto que así empieza:

Temido vuestro brazo fue y espada

en estas partes y ánimo extremado

y en tierra y mar habéis siempre cursado

vuestra virtud con gloria sublimada.

Ya en nuestros días, Mas Chao lo califica de «valiente, audaz y un punto fanfarrón», capaz de arrastrar a sus hombres con el ejemplo en situaciones de peligro, y preocupado siempre por sus subordinados. Su primer combate «serio» debió de ser el asalto a La Goleta, en la expedición a Túnez de Carlos V, y así lo afirma Lope de Vega:

Aquí fue donde primero

Dio muestra Julián Romero

De su mucha valentía.