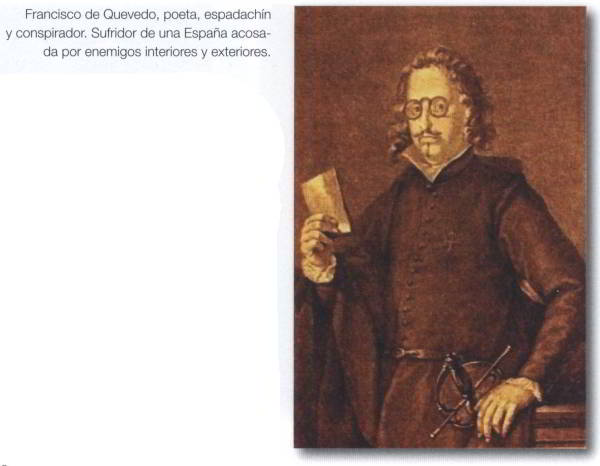

Quevedo

La venganza del poder

D

e la prisión de Francisco de Quevedo se ha dicho que es un enigma histórico, y posiblemente no hay nada exagerado en tal calificación, ya que no existe certeza absoluta de los motivos que llevaron al gran escritor a ser encarcelado en condiciones durísimas durante tanto tiempo.

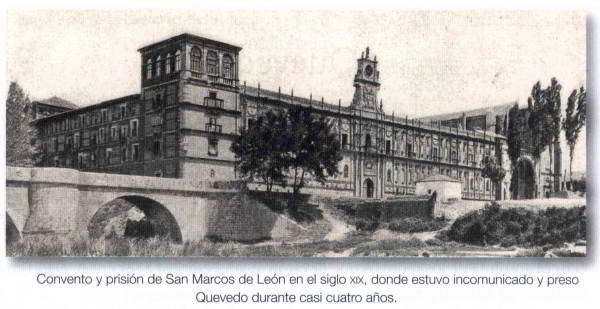

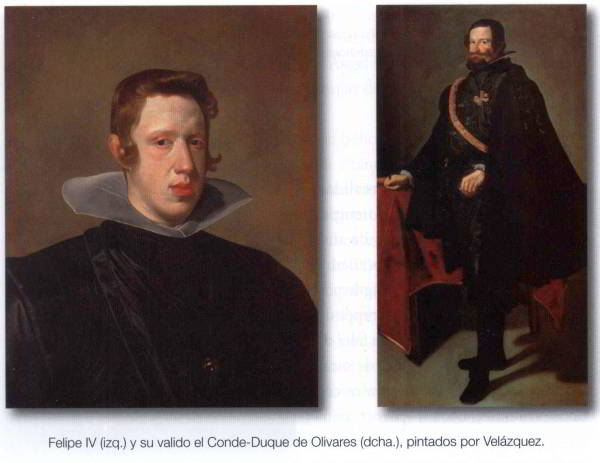

El calvario de la detención se inició en la noche del 7 de diciembre de 1639, tres semanas después de la derrota naval española de las Dunas, algo que el investigador Miguel Ángel García Bacigalupe, estudioso del tema, no considera casual. Quevedo estaba alojado en el palacio del duque de Medinaceli cuando dos alcaldes de corte, acompañados de algunos guardias, se presentaron a las once de la noche, lo metieron en un carruaje «sin abrigo y apenas vestido» y lo enviaron sin tardanza a la cárcel de San Marcos de León, donde permaneció incomunicado y preso hasta mediados de 1643, cuando fue puesto en libertad a la caída del Conde Duque de Olivares, por intercesión del presidente del Consejo de Castilla, Juan Chumacera y Sotomayor, y no sin reticencias del rey Felipe IV, inclinado a seguir prolongando el castigo.

Estuve preso cuatro años —escribió—, dos como fiera, cerrado solo en un aposento, sin comercio humano, donde muriera de hambre y desnudez si la caridad y grandeza del duque de Medinaceli, mi señor, no me fuera seguro y largo patrimonio.

Hay un punto a destacar. La prisión de Quevedo coincide con la deportación del duque de Medinaceli a sus dominios de Andalucía, y también resulta extraño el ensañamiento del Conde Duque de Olivares con el escritor. ¿Qué había detrás de eso? Puede que todo se debiera, como dice Gregorio Marañón, a la relación de Quevedo con los adversarios extranjeros de Olivares, seguramente franceses, los principales enemigos del poder hispano en esos momentos. Quizá incluso a través del nuncio Lorenzo Campeggi, ya que las relaciones de la Corte con el papa Urbano VIII eran malas. Estos personajes vinculados al extranjero buscaban la caída del Conde Duque, algo que veía con buenos ojos el Papa, y por supuesto el cardenal Richelieu, dueño en ese momento de los destinos de Francia.

Siguiendo esta pista es probable que Quevedo entrase en contacto con el espionaje francés, muy activo en Madrid, lo que convirtió su detención en un grave asunto de Estado.

Era, desde luego, una hipótesis que se barajaba, como recoge el cronista coetáneo Pellicer:

El vulgo habla con variedad de la prisión de Quevedo; unos dicen que era porque escribió sátiras contra la monarquía; otros porque hablaba mal del gobierno y otros aseguraban que adolecía del propio mal del señor Nuncio y que entraba cierto francés, criado del señor cardenal Richelieu, con gran frecuencia en su casa.

Aun había otra causa por la que Quevedo puso ser encarcelado «como fiera»: el Memorial que apareció debajo de la servilleta de Felipe IV, en diciembre de 1639. Un lacerante alegato que explicaría por qué el monarca le guardó tanta inquina y fue tan renuente a dejarle salir en libertad.

[...]

A cien reyes juntos nunca ha tributado

España las sumas que a vuestro reinado.

Y el pueblo doliente llega a recelar

no le echen gabela sobre el respirar

[...]

Familias sin pan y viudas sin tocas

Esperan hambrientas y mudas sus bocas

[...]

Perpetuos se venden oficios, gobiernos,

que es dar a los pueblos verdugos eternos.

[...]

Así en mil arbitrios se enriquece el rico,

y todo lo paga el pobre y el chico.

[...]

Todos somos hijos que Dios os encarga;

no es bien que, cual bestia, nos mate la carga.

[...]

Servicios son grandes las verdades ciertas;

las falsas lisonjas son flechas cubiertas.

Si en algo he excedido, merezca perdones,

¡Dolor tan del alma no afecta razones!

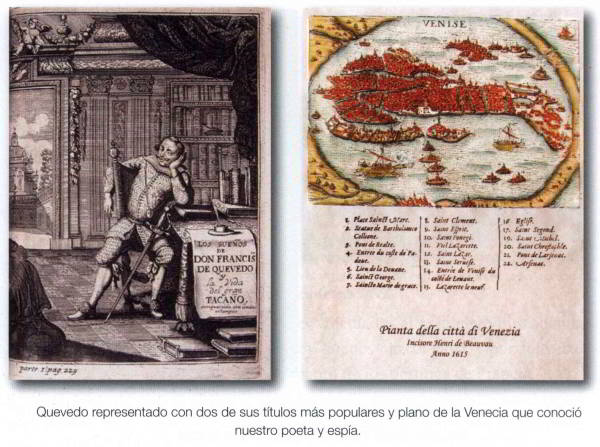

El dolor del alma que invoca Quevedo se llama España. Quevedo fue un gran patriota que defendió a su país no solo con sus versos, sino también como hombre de acción cuando llegó el momento, como demostró en la conjuración de Venecia en 1617, cuando tuvo que huir disfrazado de esa ciudad para evitar que las turbas lo lincharan. Era una España que se hundía por momentos ante el ataque internacional desatado desde fuera por las fuerzas del calvinismo internacional: Venecia, Saboya, Francia y los holandeses, y desde el interior peninsular por las rebeliones secesionistas de Portugal y Cataluña. Las cosas, claras.

Toda España está en un tris

y a pique de dar un tras;

ya monta a caballo más

que monta a maravedís.

Todo es flamenco país

y toda cuarteles es;

al derecho o al revés

su paz alterado han

el rebelde catalán

y el tirano portugués.

Había, sin embargo, quienes creían que no había sido el Memorial dirigido al rey la causa de la desgracia, sino el Padrenuestro Glosado, escrito en décimas, y que se inicia invocando burlonamente a Felipe IV:

Filipo, que el mundo aclama

rey del infiel tan temido,

despierta, que por dormido

nadie te teme ni te ama;

despierta, rey, que la fama

por todo el orbe pregona

que es del león tu corona

y tu dormir de lirón.

Mira que la adulación

Te llama con fin siniestro

Padre nuestro

Buen conocedor de la realidad política y diplomática de su tiempo, su visión sobre el porvenir de una España rodeada de poderosos enemigos es sombría y pesimista, agravada por el hecho —tantas veces repetido en la historia española— de la falta de personajes de altura, capaces de sacar el país adelante en los momentos críticos. Además, Dios —parece pensar— ha dejado de favorecer a la archicatólica España, seguramente por sus pecados. El desastre se alarga demasiado y la solución no se vislumbra por ningún lado.

Ignórase la ocasión

de este mal, que aspira a eterno,

si es de España mal gobierno

o es divina permisión;

creo que ambas cosas son:

que Dios por nuestros pecados,

para castigar culpados,

aunque su remedio advierten,

permite que en nada acierten

los sabios ni los letrados.

En cualquier caso, la causa debió ser grave, pero las verdaderas razones del encarcelamiento de Quevedo permanecen en el terreno de las hipótesis, que siguen siendo prácticamente las mismas que se barajaron en su tiempo. El supuesto de que Quevedo hubiera tenido trato con los agentes franceses en Madrid, siempre pensando que con eso beneficiaba a España, y esa hubiera sido la auténtica causa del apresamiento, es argumentado con lógica por el profesor Miguel Ángel Echevarría Bacigalupe, aunque tampoco existe evidencia documental para zanjar definitivamente por ese lado el tema.

La tesis de Echevarría parte de la situación bélica en 1636, cuando se frena a 80 kilómetros de París la invasión española de Francia, poco después de que este país hubiera declarado la guerra a España, mientras arrecian los ataques por mar de los holandeses. Eso pone a los ejércitos hispanos en serios apuros, ya que se ven obligados a dispersar sus fuerzas en muchos frentes.

Ante la grave situación, el Conde Duque de Olivares, que es quien maneja el poder en Madrid, decide que el enemigo principal a batir es Francia, y para doblegarla, dada la escasez de fuerzas disponibles, es preciso lograr un acuerdo de paz honorable con los neerlandeses. Una decisión, por otra parte, bastante coherente, puesto que resultaba obvio considerar a Francia el gran adversario en esos momentos, cuando los recursos españoles se agotaban por la vía rápida.

«El estado en que este año quedamos— escribía en un Memorial el Conde Duque de Olivares en 1637— no es posible sea más miserable y bajo en todo, perdida la reputación y perdidas las plazas.»

La política de apaciguamiento del gobierno español con los holandeses chocaba, sin embargo, con el sector más tradicional y ortodoxo en materia religiosa, que abominaba de cualquier entendimiento con «herejes», y se inclinaba a una alianza con Francia, país que aunque enemigo, al fin y al cabo era católico.

Los contactos económicos y políticos para el entendimiento con los calvinistas y los banqueros y hombres de negocios de los Países Bajos, sufren en 1638 un golpe severo cuando se pierde la importante plaza de Breisach, lo que rompe la conexión terrestre con Flandes a través del Camino Español que seguían los tercios desde el norte de Italia para llegar al campo de batalla flamenco. Como única alternativa, la pérdida obliga a España a seguir socorriendo a sus tropas en los Países Bajos por vía marítima, y a enfrentarse a la flota holandesa que bloquea las aguas del Canal de la Mancha y el mar del Norte. El resultado es negativo para España, cuya armada, al mando del almirante Antonio de Oquendo, hijo del almirante Miguel de Oquendo de la Gran Armada, sufre una importante derrota en la batalla de Las Dunas (octubre de 1639). Esto habría empujado a Olivares a buscar con más ahínco una tregua con los holandeses para equilibrar la correlación de fuerzas entre España y Francia.

Conspiración

D

e nuevo son los sectores más tradicionales de la política hispana los que se oponen a este rumbo del gobierno de Olivares. Todo ello en unos momentos en que «cristalizan el desencanto de la sociedad frente al régimen»

En esta situación, el «sector inmovilista» fragua una conspiración para cambiar la política de Olivares e impedir que el gobierno se aleje de la católica Francia y pacte con los «herejes». Los malos resultados de la guerra, pronto agravados por las rebeliones de Cataluña y Portugal, alimentan la conspiración. Los conjurados partidarios del acercamiento a París deben contactar con Richelieu, y el personaje más indicado para esta misión parece ser Quevedo, que considera beneficioso para los intereses patrios la paz con Francia y ya tiene mucha experiencia en lides de diplomacia secreta. Como intermediario con la diplomacia francesa estaría el nuncio vaticano, quien —dice el profesor Echevarría— «como sacerdote, también abomina de los herejes, y como diplomático, secunda la política papal. Así se logrará firmar la entente francoespañola y dirigir los tiros contra el gran enemigo de los católicos.»

El triunfo de la conspiración en la que pudo participar Quevedo atentaba contra el poder del Conde Duque en palacio, y dejaba en mal lugar al rey, que había apoyado hasta entonces el entendimiento con los rebeldes holandeses. En consecuencia, el gobierno de Olivares actúa con rapidez para descabezar la trama, y encarcela a Quevedo por orden real directa. En esta animosidad acentuada de Olivares y el monarca hacia el escritor, además de los motivos políticos, influirían los continuados dardos satíricos y las críticas punzantes a la mala situación general que salían de la pluma de Quevedo, y que debieron ser vox populi en la Corte.

A pesar de la solidez de la tesis conspiratorial, resulta muy dudoso que Richelieu —mortal enemigo de la Casa de Austria y empeñado a toda costa en imponer la hegemonía francesa en Europa— deseara la paz con España, una vez declarada la guerra que con tanto cuidado había preparado, y conociendo la mala situación por la que atravesaba el poderío hispano. Si había un momento para asestar el golpe definitivo a España era ese, y Richelieu lo sabía. La conspiración, por tanto, en la que supuestamente estaba involucrado Quevedo, apenas tenía posibilidad alguna de alcanzar su objetivo, aunque al gobierno francés le interesara seguir fomentando las divisiones en la Corte española con dinero y agentes secretos.

Quevedo guardará rencor al Conde Duque hasta el final de sus días, y cuando en agosto de 1645 se entera de su muerte, escribe a su amigo Francisco de Oviedo sin ocultar su contento:

Bien memorable día debe ser el de la Magdalena, en que acabaron, con la vida del Conde de Olivares, tantas amenazas y venganzas y odios, que se prometían eternidad [...] viví para ver el fin de un hombre que decía había de ver el mío en cadenas...

Agonía

Q

uevedo abandona la prisión de San Marcos en 1644, un año después de la derrota de Rocroi, de la que los franceses harían tanta bulla. Es un hombre viejo y enfermo, con las fuerzas muy mermadas y la mente lúcida, que ya solo desea esperar con dignidad la muerte. «Estos años [los que pasó en la cárcel] —dice Pellicer— quebrantaron su salud física, aunque aumentaron su lucidez sobre las escasas posibilidades de la política imperial y acrecentaron su pesimismo político-social.»

Consciente de la ruina física que le acecha, su visión crítica se reafirma en esta última vuelta del camino; sus versos ya lo han dicho todo por él. Todo el mundo roba cuando tiene ocasión, y la justicia de los poderosos es una farsa. Tal parece que estemos hablando de ahora.

Toda esta vida es hurtar,

no es el ser ladrón afrenta,

que como este mundo es venta,

en él es propio el robar.

Nadie verás castigar

porque hurta plata o cobre:

que al que azotan es por pobre

de suerte, favor y trazas.

Tras una breve estancia en Madrid, donde el rey se negó a recibirlo, Quevedo encamina sus titubeantes pasos al caserío de la Torre de Juan Abad, señorío manchego del escritor. Le duele el desaire que el monarca le hace, a él, que tantas misiones ha concluido en favor de los intereses de España y la Corona, y así lo escribe.

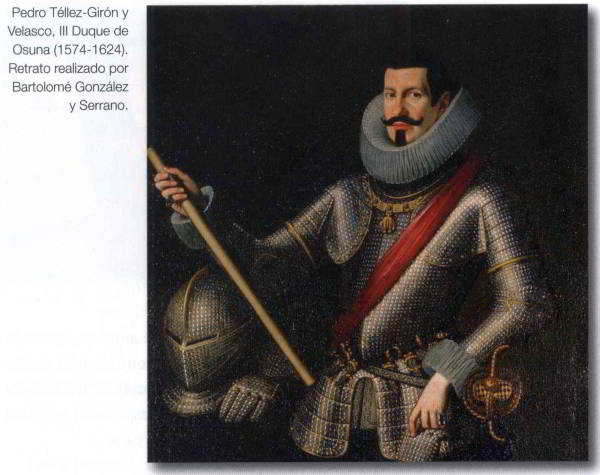

Once años me ocupé en el real servicio de vuestro padre [Felipe III]... en Italia, con asistencia en Sicilia y Nápoles, y noticia y negocios en Roma, Génova y Milán; y esto fue cuando nacía la discordia que hoy dura con señas de vida muy largas.

El ministro que seguí fue don Pedro Girón, duque de Osuna, y con él fui al cargo de Sicilia y bajé al de Nápoles. Encargóme de los parlamentos de los reinos, y de todo lo que se ofreció en vuestro real servicio, así con la santidad de Paulo V como con los potentados, y en lo tocante a la restitución del mar Adriático... Esto, señor, no es ostentarme suficiente para la pretensión, sino acreditarme ejercitado para el advertimiento; y verá vuestra majestad que catorce viajes, que por mar y tierra en vuestro servicio, no sin fruto, he hecho, han tenido más de estudio aprovechado que de peregrinación vagamunda. La dolencia, señor, es guerra, y el peligro manifiesto desta dolencia es ser guerra en Italia...[17]

Es imposible imaginar que Quevedo pueda haber estado cuatro años tirado en un calabozo sin que en todo ese tiempo haya recordado los buenos momentos de acción aventurera, ilusiones y diplomacia con su afectuoso protector y amigo el duque de Osuna. Quevedo fue leal a su memoria hasta el final, y cuando el duque murió, fracasado en su intento dar guerra a Venecia y abandonado de todos, le dedicó un emocionado epitafio inscrito en el sepulcro.

Memoria soy del más glorioso pecho

que España en su defensa vio triunfante;

en mi podrás, amigo caminante,

un rato descansar de largo trecho.

Lágrimas de soldados han deshecho

en mi las resistencias de diamante,

yo cierro al que el ocaso y el levante

a su victoria dio círculo estrecho.

Estas armas, viudas de su dueño,

que visten de funesta valentía,

este, mi humilde, venturoso leño,

del grande Osuna son; el las vestía,

hasta que, apresurado el postrer sueño,

le ennegreció con noche el blanco día.[18]

Antes de dejar Madrid tras salir de prisión, necesitado de amparo, Quevedo realiza gestiones palaciegas y burocráticas como hombre de confianza del duque de Medinaceli, su protector en la jungla cortesana, y concluye trámites editoriales para la publicación de algunas de sus obras. El escritor se despide del monarca por carta en la que solicita el permiso real para retirarse a su casa.

Le suplico muy encarecidamente se sirva de darme licencia para que vuelva a mi casa, atento me hallo sin la precisa ni para acompañar a Vuestra Majestad, ni a salir a otra parte, ni detenerme aquí, porque vivo, aunque entre flores, en la mala vecindad que a los arrabales de Madrid las cría.

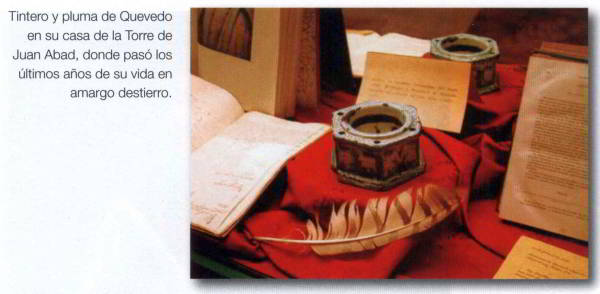

El 1 de noviembre de 1644, Quevedo se instala en La Torre, y pocos días después escribe a su amigo Sancho de Sandoval que cuando llegó estaba «tan falto de salud que no parecía que viví, sino para verme muerto. Dios, que me libró de tantos trabajos, me va dando más alientos cada día.»

Al poco, parece recuperar energías, ayudado por «la quietud, el ocio y el regalo de la caza», y «la vecindad de Sierra Morena, que es muy templada», aunque pronto los rigores del invierno estepario manchego se harán sentir y harán mella en la frágil salud del escritor, mientras remata la segunda parte de su Vida de Marco Bruto. El frío lo aturde y lo deja indefenso.

Aquí es invierno terrible de hielo y a mi me tiene aun sin aliento para tiritar, inútil para ningún ejercicio del mundo.

Mediado diciembre, pegado a la chimenea, como un gato friolento, vuelve a escribir en carta dirigida a Juan de Sandoval, hijo del citado Sancho Sandoval:

...Yo, señor, por la rabia del invierno, que es terrible, con hielos y nieve, sin apartarme de la chimenea, me quemo y no me caliento; y como mi salud es muy poca y los achaques molestos y porfiados, verdaderamente parece que solo vivo para verme muerto.

La nieve cubre calles y campos y poco después, en carta a otro de sus amigos dice:

Yo he pasado los Alpes muchas veces y los Pirineos [...] y no he padecido tan rabiosa destemplanza de frío como padezco en este lugar. Hanse hecho en los campos y en las calles, que todo es uno, unas rimas de nieve sobre hielo y de hielo sobre nieve, que tienen la vida de los hombres aterida y hacen tiritar a las mismas ascuas. Considere vuesa merced cuál estará este esqueleto.

Los achaques y lo riguroso del invierno le obligan a trasladarse a la cercana población de Villanueva de los Infantes, donde —además de comentar con amargura las noticias que le llegan sobre derrotas militares de la causa española— sigue trabajando en revisar obras y poner en orden papeles.

Pero la enfermedad no le da tregua. Le ponen emplastos en la cabeza y la espalda y ventosas secas, y espera que transcurra el invierno para cobrar fuerzas con el buen tiempo y poder pasar a Andalucía, donde el duque de Medinaceli le ha ofrecido techo en Sanlúcar de Barrameda. Pero apenas le quedan fuerzas para trabajar, y a Francisco de Oviedo le comunica que «con la variedad del tiempo desta tierra y unos vientos solanos que corren, estoy totalmente rendido, sin fuerzas, y reducido a solos los huesos de la piel, que no sé en qué se detiene esta vida.»

Presintiendo ya cercana la muerte, Quevedo cambia su morada en Villanueva por el convento de Santo Domingo, donde los dominicos le proporcionan una celda que le parece admirable, y eso levanta un poco su ánimo. Como añadido a sus desventuras y padecimientos, arrecía un viejo pleito que mantenía con el antiguo dueño de la propiedad de La Torre, y que tras su muerte continuarán sus herederos.

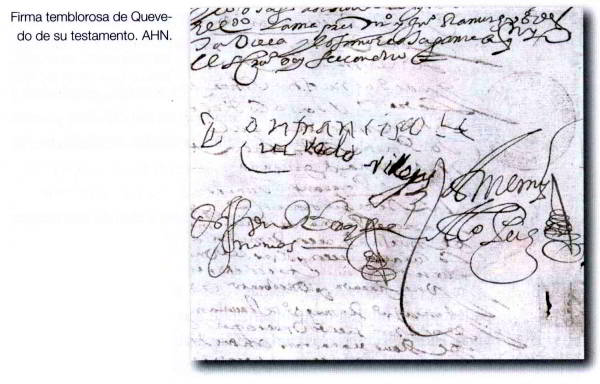

A finales de abril de 1645 Quevedo tiene un ataque de tos y vómitos provocado por fumar en su celda un tabaco que le habían regalado. Los médicos le dan pocas horas de vida, y el escritor recibe los sacramentos y redacta testamento con firma temblorosa y casi ilegible. Solicita ser enterrado en Madrid, donde lo habían sido sus padres y hermanos, en la iglesia de Santo Domingo el Real, junto a la tumba de su hermana. Sus enseres personales, que incluían cama y ropas, los deja al Hospital de los Remedios de Villanueva: tres colchones, dos sábanas, una manta, un cobertor y dos almohadas. Además, reparte entre el duque de Medinaceli y otras personas su colección de armas de caza, la biblioteca y algunos cuadros valiosos. Al criado que le sirvió en La Torre le regala un vestido de paño (calzón ropilla, casaca y ferreruelo) y le autoriza a que pueda vivir todo el tiempo que quisiere «en el cuarto de la cocina de las casas que tengo en la dicha villa.»

De parientes próximos, además de dos sobrinos, a Quevedo solo le queda una hermana, monja descalza en el convento del Carmen de Madrid, y a ella le deja una pensión de cincuenta ducados al año.

Aunque acabado, Quevedo no es un hombre pobre, y todavía conserva el poso de antiguas grandezas. El resto de los bienes del escritor lo componen, además de pocos muebles, cuadros y libros, una bolsa con 35 doblones y 12 escudos, una venera sobre esmeralda, y una espada de rubíes con cerco de diamantes. La pieza —dice— ha de quedar «por fundamento principal del mayorazgo que he de fundar en este mi testamento», que recayó sobre uno de los sobrinos. A esto se añaden dos «pares de casas» en Madrid, en la calle del Niño, actual calle de Quevedo, con cochera y caballeriza, que tiene alquiladas y adquirió el escritor a la vuelta de Italia. Al dictar las disposiciones testamentarias, el escribano le pide que concrete el dinero para los músicos que toquen en su funeral. «Músicos que los pague quien los oiga», le contesta con sorna Quevedo.

Como albaceas testamentarios quedan el duque de Medinaceli, el vicario de la Orden de Santiago, y su amigo y secretario real Francisco de Oviedo.

En las últimas horas, enfrentado al más allá de la nada, sus últimas cartas parecen interrogar inútilmente al mundo, con la angustia del sueño inacabable, sobre la gran pregunta sin respuesta: la fugacidad inapelable de todo cuanto existe.

¡Ah de la vida ¡... ¿Nadie me responde?

¡Aquí de los antaños que he vivido!

la Fortuna mis tiempos han mordido;

las horas mi locura las esconde.

¡Que sin poder saber cómo ni adonde,

la salud y la edad se hayan huido!

Falta la vida, asiste lo vivido,

y no hay calamidad que no me ronde.

Ayer se fue, mañana no ha llegado,

hoy se está yendo sin parar un punto;

soy un fue, y un seré y un es cansado.

En el hoy, y mañana, y ayer, junto

pañales y mortaja, y he quedado

presentes sucesiones de difunto.

Las sangrías y purgas a que le someten contribuyen a debilitar las escasas fuerzas de Quevedo, que sigue soñando con viajar a Granada, y luego a Sanlúcar, a encontrarse con el Duque de Medinaceli, a quien considera su señor. Su pesimismo natural también se va acentuando con las malas nuevas que le llegan de Portugal y Cataluña. España se va por el desagüe ante la apatía general y el agotamiento del país otrora poderoso.

Y así, entre lavativas, lancetas, ventosas, flujos, vómitos y orinales, la vida del gran poeta y patriota se va extinguiendo por la enfermedad del pecho que le produjo la estancia en la prisión. La muerte, azuzada por el desastre nacional que todo lo emponzoña, le acompaña como un vampiro vigilante, deseoso de cobrar su deuda de sangre. Los muros de España se resquebrajan y todas las cosas le avisan de que el final ya está muy cerca.

Miré los muros de la patria mía,

si un tiempo fuertes, ya desmoronados,

de la carrera de la edad cansados,

por quien caduca ya su valentía.

Salíme al campo, vi que el sol bebía

los arroyos del cielo desatados;

y del monte, quejosos los ganados,

que con sombras hurtó su luz al día.

Entré en mi casa, vi que amancillada

de anciana habitación era despojos;

mi báculo más corvo y menos fuerte,

vencida de la edad sentí mi espada,

y no hallé cosa en que poner los ojos

que no fuese recuerdo de la muerte.

Teme a la muerte y se queja de la envidia, aunque, todavía a finales de agosto, espera curarse y pasar a Andalucía, «a ver a mi amo y a sus hijos», pero se trata de un espejismo. Pocos días después confiesa en carta a Oviedo que ya no discurre «en cosas de guerra ni de las paces, que pareciera ociosidad ajena al peligro en que me hallo.»

En una de las celdas del convento, hoy convertido en hostal turístico, y después de una agonía de tres días, asistido por los monjes dominicos, Quevedo muere el 8 de septiembre de 1645, con los últimos calores del verano castellano. Lo rodean en el tránsito al más allá unos escasos parientes, algún criado y pocos frailes. No hay noticia de mujeres de la intimidad familiar, lo que parece concordar con la misoginia del escritor.

Los hidalgos de Villanueva —por no enemistarse con la Corte— se opusieron a que fuera enterrado en el convento, y por eso lo inhumaron en la iglesia parroquial de San Andrés, de la Orden de Santiago, en la que aparecieron los restos óseos del escritor, gracias al trabajo de investigadores forenses de la Universidad Complutense de Madrid.

Para el entierro, a Quevedo lo ataviaron con el manto de caballero y botas y espuelas doradas, y depositaron los restos en la iglesia de San Andrés, en la cripta de la capilla de los Bustos, caballeros antiguos de esa tierra, hasta que se produjo la invasión francesa de 1808, y la soldadesca napoleónica saqueó la capilla y entremezcló unos cadáveres con otros. Antes de eso, los despojos del escritor habían sido trasladados a la cripta de Santo Tomás, de la misma parroquia, donde permanecieron hasta 1955. El caso es que cuando en 1869 viajan a Madrid los restos para que formen parte del proyectado «Panteón de hombres ilustres», nadie puede asegurar que sean los de Quevedo. En 1920, en vista de que la obra del Panteón no se realiza, el polvo y los huesos dudosos del personaje, en una caja de cinc, se enterraron en la ermita del Cristo de Jamila, que pasó a ser la tumba apócrifa de Quevedo. La verdadera quedó certificada en mayo de 2007, en ceremonia oficial, cuando los restos óseos fueron depositados definitivamente en la caapilla de la Virgen de la Soledad de la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol, en Villanueva de los Infantes. Estos restos están en una urna de forja, con varias monedas de curso legal y un acta de depósito firmada por el Consistorio de Villanueva de los Infantes y el notario de esa localidad y el estudio de identificación realizado por el equipo de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Los restos que se llevaron a Madrid en 1869 no eran los verdaderos. Devueltos a Villanueva, permanecieron olvidados en un desván del ayuntamiento hasta 1920.

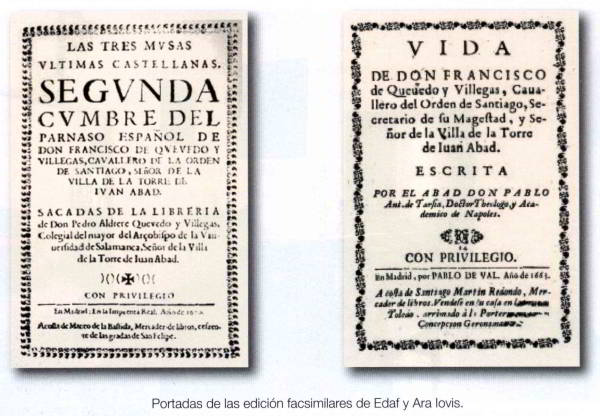

El mejor legado que Quevedo legó a la posteridad fue la edición de su obra en verso, que publicó tres años después en Madrid el editor Pedro Coello, bajo el título de El Parnaso español, monte en dos cumbres dividido con las nueve musas. En 1670 apareció en la Imprenta Real la segunda parte de este Parnaso, a cargo del sobrino del poeta, Pedro Alderete. Ambas ediciones, al decir de los críticos, son bastante malas, pero de eso ya no tuvo culpa alguna don Francisco de Quevedo, que descansaba definitivamente bajo tierra, y en vida —a pesar de los viajes, las estocadas, las intrigas, las prisiones y el destierro— aún tuvo arrestos para escribir algunas de las mejores obras literarias que ha producido el genio hispano, dando por sentado que toda gloria es efímera y relativa, como él sabía por experiencia propia.

Aquéstos son los siete pies del suelo,

que el mundo miden la mayor altura,

marca que a vuestras glorias pone el cielo.