Bernardino de Mendoza

«Ni temas ni ambiciones»

E

stá ciego, pero con ayuda y escribidores y secretarios amigos continúa dictando sus versos y advertencias políticas, y ha terminado la traducción de Justo Lipsio que tanto tiempo le ha llevado. Se le conocía como «Don Bernardino el Ciego» o «Don Bernardino el Viejo», para diferenciarlo de su tío, llamado igual que él, que vivió entre 1501 y 1557 y fue capitán general de galeras y contador mayor de Castilla. «En Madrid murió Don Bernardino de Mendoza, el ciego que fue embajador en Francia», dejó escrito el cronista Cabrera de Córdoba al conocer la nueva.

A lo largo de sus más de sesenta años de vida ha sido un servidor leal del Estado. Militar, escritor, diplomático y agente en misiones encubiertas. También paradigma de poeta y soldado, como Garcilaso o Francisco de Aldana; o modelo de poeta y diplomático, como lo fuera Diego Hurtado de Mendoza, cuyos versos relee con frecuencia.

Hijo del conde de Coruña y vizconde de Torija. Por línea paterna descendiente del marqués de Santillana, y por su madre, del cardenal Jiménez de Cisneros, ha combatido a las órdenes del duque de Alba en Flandes. Y también fue el duque quien le encargó la primera misión diplomática cerca del papa Pió V, relacionada con una negociación con los calvinistas de Ginebra, cuando Bernardino contaba 26 años. Más tarde, a partir de 1572, sus hechos militares en Flandes, han puesto de manifiesto su valor militar, que es «de la primera clase de la nobleza», como escribe el historiador maestre de campo general Coloma.

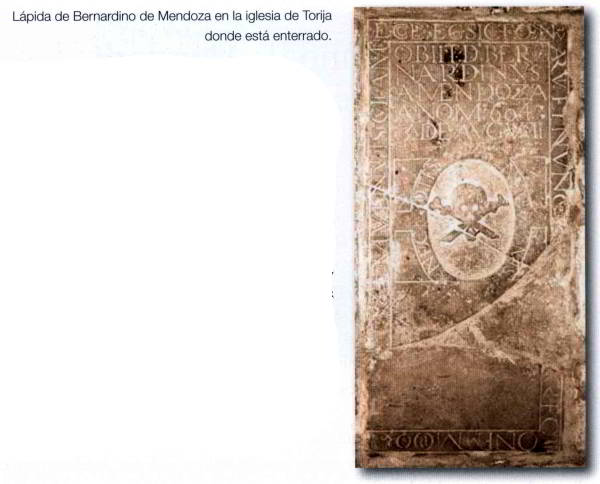

El militar y diplomático va deshaciendo su vida lentamente en el convento madrileño de San Bernardino en agosto de 1604, sin descendencia conocida, y deja al fallecer una buena biblioteca, con noventa libros que se inventariaron y tasaron. Aparte breviarios piadosos y clásicos latinos, hay una historia de Portugal, otra sobre la rebelión de Flandes, tratados sobre la teoría y práctica de la guerra, algunos libros en francés e italiano, y un retrato del duque de Alba, su jefe en Flandes, con marco dorado, que fue tasado en 4 ducados. Hay también libros de música y poesía y un clavicordio, que debió de aliviar el sufrimiento de sus días de ceguera. Cuando muera lo enterrarán en la iglesia de Torija, en Guadalajara, donde todavía tres siglos después se encontró su lápida, y es fama que sus restos debieron desaparecer mezclados con otros en 1936 definitivamente, aunque la sepultura, con una calavera esculpida, se mantenga todavía en dicha iglesia y puedan verla quienes por ella pasan.

París

«A

l final de mi vida he llegado —murmura al escribiente que le ayuda en la lectura— siendo hombre de poca riqueza pero rico en lealtad, y eso me obligó a pechar contra la lepra de la corrupción, que todo lo estraga en la España de hoy y provoca el desánimo en los ejércitos, de suerte que se descompone del todo la disciplina militar, alterando —así lo dije en escrito— la conservación y entereza de ella.» La consigna por la que tanto luchó en Flandes, «un rey, una ley, una fe», parece hoy tan lejana como las advertencias de Séneca o Cicerón para conducir los negocios de la realidad diaria. Humo de buenos deseos que se estrellan contra las rocas de la dura política que rige las relaciones entre Estados.

Sus peores momentos los pasó en la corte de Londres, donde el rey Felipe II tuvo a bien mandarlo de embajador. Estuvo en ese puesto seis años, de 1578 a 1584, sin lograr detener la insidiosa política antiespañola de la reina Isabel I y sus principales cortesanos, entre los que incluye al jefe de los espías, Walshingham.

Pero cuando lo expulsaron de Inglaterra, el rey no lo dejó en la estacada y volvió a distinguirlo. Era 1584 y lo nombró embajador en París, reinando Enrique III en Francia, y con la guerra civil religiosa en su apogeo. Allí ha participado en complots y conspiraciones que ya le cuesta trabajo recordar, porque fueron muchos. Quizá para lavar determinadas acciones inconfesables, también se volcó en obras de caridad. Tantas que el cronista Luis Zapata, dejó constancia en su Miscelánea: «Y allí el embajador de España, don Bernardino de Mendoza, hermano del conde de Coruña, en limosnas y en necesidades extremas hizo maravillas.»

No todo fueron, sin embargo, obras de caridad. Mendoza intrigó y metió mucha mano en los asuntos de Francia, también en lo que hace a los dineros, como una especie de tesorero de la causa católica cuando Felipe II firmó en Joinville el tratado secreto de ayuda al bando de los Guisa.

Allí también, en una Francia al borde de la ruina, se erigió Mendoza en personaje principal de la Junta católica de los Dieciséis, que agrupaba al sector radical de la Liga Católica, y debía su nombre a estar compuesta por delegados de los 16 barrios en los que se dividía París. Y todo eso sin olvidarse de conspirar contra Isabel Tudor y seguir haciendo lo posible, a través de sus agentes, para salvar a la reina María Estuardo. Con poca fortuna, es verdad, pues los implicados ingleses, y en especial Anthony Babbington, actuaron con torpeza, sin eliminar papeles y mensajes que sirvieron de pretexto en bandeja a la reina Tudor para llevar a María al cadalso y cortarle la cabeza. Aunque don Bernardino tenga para sí que la reina escocesa estaba sentenciada de antemano, con pruebas o sin ella, y muchas de las evidencias estaban amañadas o fueron provocadas por ese gran maestro de engaños que era Walshingam, a quien Isabel había confiado su red de espías. Y a partir de la decapitación de María, don Bernardino estuvo a punto de sufrir apoplejía, y rogó al rey Felipe que activara en todo lo posible la empresa de Inglaterra, en la que se cebó la desgracia el año después, y que se vio retrasada por el ataque de Drake a Cádiz. Un golpe de audacia pirática —recapacita— que nos hizo perder un tiempo precioso. Aunque estaba de Dios que nuestros barcos se hundieran en las galernas de los mares grises que rodean Albión.

En las condiciones pésimas del sitio de París, Mendoza empeoró de la catarata del ojo izquierdo, achaque que le acompañará hasta la tumba. La ceguera progresiva le hizo sentirse desgraciado, aunque nunca perdiera del todo el ánimo. Pero ya en 1586, estando todavía de embajador, se quejaba a su amigo Juan de Idiáquez, secretario real, que se veía «achacoso, falto de vista y con 50 años.»

Como recompensa por sus servicios, se le concedió en 1576 la cruz y el hábito de Santiago, aunque no recibió inmediatamente los beneficios de las encomiendas que tal distinción llevaba aparejada. El rey lo ascendió a comendador de Peñausende en 1582, a caballero Trece de la Orden de Santiago en 1595, y un año más tarde le otorgó la encomienda de Alanje, valorada en 5000 ducados, lo cual le garantizaba que no moriría pobre. Algo que no todos podían decir en la corte.

Poética

M

endoza había estudiado en Alcalá de Henares, y leía y escribía correctamente en latín. En sus cartas a Felipe II y altos funcionarios del gobierno hispano, cita la Biblia y a Cicerón al compararse con Job por la miseria de estar enceguecido; y en otro momento, cuando pide al rey que las tropas españolas no abandonen París, se ve como el romano Catón, cuando, ya viejo y ciego, recibe la visita de los senadores que le piden su parecer para la inminente guerra con Cartago.

«En un momento en que va menguando la vocación bélica de la nobleza — dice el historiador francés Jean-Michel Laspéres— y las grandes familias no ostentan para el servicio de la monarquía la dedicación de antaño, he aquí uno de sus hijos que por su alcurnia y formación, su dedicación diplomática, su interés por las artes y su vocación militar, se destaca como uno de sus representantes más egregios al manifestar un mismo afán por las armas y las letras.» Gabriel Lasso de la Vega, en Varones y hombres doctos y eminentes de España, lo valora de «gran soldado y elegante escritor.» Su estancia en Flandes, además, coincide con la del capitán y poeta Francisco de Aldana, de quien llegó a ser buen amigo y al que dedicó algunos versos.

La mayor parte de la obra literaria de Mendoza se ha perdido, y solo se conservan 312 versos repartidos en 4 poemas, pero su vocación de militar y diplomático quedó reflejada sobre todo en obras de historia y tratadística bélica. Sin olvidar algunas traducciones meritorias, como el De consolatione, de Boecio, que dejó lista para la imprenta al morir. «Los resultados de su actividad poética fueron mucho más copiosos que los hoy conservados, ya que el grueso de su obra o se ha perdido o se halla en paradero desconocido», corrobora el profesor Francisco Javier Fuentes Fernández. [8]

Ya en 1588 había dirigido al rey Enrique III de Francia un discurso impreso en París, con un prolijo título en francés que traducido equivalía a Arenga al rey cristianísimo hecha en Chartres por Monseñor el embajador para el rey de España, y en 1590 produjo una de las obras más interesantes sobre la intervención española en Flandes, de la que fue actor y cronista directo. La tituló Comentarios de lo sucedido en las guerras de los Países Bajos desde el año 1567 hasta el de 1577, un libro de gran valía para los estudiosos de temas militares, inspirado en La guerra de las Galias, de Julio César. Se publicó en Madrid en 1592, pero un año antes había sido traducido al francés por Pierre Crespet, prior de los Celestinos y amigo del autor, y posteriormente lo fue al inglés.

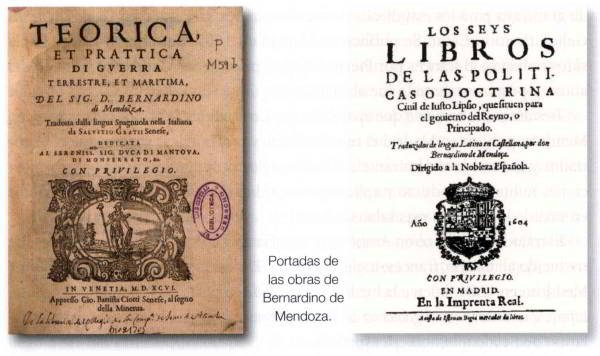

Tres años más tarde de que apareciera sus Comentarios de la contienda en Flandes, Mendoza publica en Madrid el tratado Teoría y práctica de la guerra, que el historiador y general José Almirante calificaría siglos después de «verdaderas instituciones militares, producto y aplicación metódica de lo que vio y ejerció su autor en una de las guerras más sabias.»

El tratado se publicó en Amberes y Venecia en 1596, y en años posteriores fue traducido al italiano, francés, inglés y alemán. Por esas fechas, poco antes de morir Mendoza en 1604, salen a la luz los Seis libros de las políticas o doctrina civil de Justo Lipsio, que sirven para el gobierno del Reyno, o Principado, una traducción del original latino dedicado a la nobleza española.

Astrosa navecilla

M

ilitar, escritor, diplomático y agente secreto. De todo hizo Bernardino antes de quedar ciego, tras haber luchado con la espada, la diplomacia y la pluma en defensa de los ideales de la Monarquía Católica. El estudioso Hernán Sánchez M. de Pinillos, de la universidad de Maryland, señala que «contra tópicos y generalizaciones añejas», nunca estuvieron los españoles tan ligados a Europa como en tiempos de Bernardino de Mendoza. Muchos historiadores consideran que la política de Felipe II nunca se subordinó a intereses y causas exclusivamente confesionales o trascendentes, y desde luego descartan que el odio confesional fuese el motor principal de la guerra de Flandes. «Considerado un belicista —dice Hernán Sánchez— [...] el duque de Alba fue partidario de la paz con Inglaterra, y contrario a una acción de guerra por motivaciones confesionales. Defendió una política pragmática, de principios patrimoniales; su represión en los Países Bajos tenía como fin castigar rebeldes, no herejes.»

Fiel a su lema. «Nec timeas, nec optes», ni temas ni ambiciones, Mendoza medita vivir de las rentas de la encomienda de Alanje, «cómodamente y con un cierto epicureismo» [9] y dedicarse a escribir y asistir a las lecciones de su amigo el capitán Cristóbal de Rojas, especialista en fortificaciones. La vejez satisface su anhelo de vida recoleta, que no contradice una intensa actividad cultural. Aún eran tiempos en los que compaginar los oficios de militar y escritor era asunto corriente, de acuerdo con la enseñanza que el humanista Baltasar de Castiglione dejó plasmada en El cortesano. La destreza en el manejo de las armas y en el de las letras —resumió— son «calidades, asidas y ayudadas la una con la otra.» Un lema al que se mantuvieron fieles los muchos poetas-soldados de los siglos XVI y XVII españoles. Una larga lista no igualada por ningún otro país, ni entonces ni después.

De la vena poética de Bernardino de Mendoza dan fe póstuma los pocos versos que de él han quedado, como la paráfrasis de la famosa oda horaciana «O navis», en la que alude alegóricamente a las graves consecuencias que para España tuvo el desastre, que no derrota, de la Gran Armada, y que se reflejaron en el plano económico. Fuentes Fernández comenta que la situación financiera de España llegó a ser tan crítica que, después de morir Felipe II, las deudas de la Corona eran de 100 millones de ducados y el pago de los intereses se llevaba las dos terceras partes de todos los ingresos.

¡Astrosa navecilla miserable,

a quien el tiempo tiene consumida

y los luengos viajes tan cascada,

que estás por las más partes toda hendida,

abierta en los costados, deleznable,

la clavazón y quilla quebrantada:

de puro maltratada,

por no ser de provecho te han varado,

habiéndote dejado fuera del mar

tendida en la arena sin mástiles ni antena,

al agua descubierta, al sol, al viento,

sirviendo a la carcoma de alimento!

En otro de sus poemas, Mendoza recuerda Guadalajara, su patria chica, y la actuación de su paisano Juan Bolea en la batalla del río Albis, ocurrida en 1547. Este Bolea, a quien posiblemente conoció en los Países Bajos, fue capitán en los ejércitos de Carlos V y Felipe II, había nacido en la villa guadalajareña de Uceda, y don Bernardino le dedicó versos:

¡Oh memorable hazaña! Y del íbero

que la emprendió primero la osadía

no calles, musa mía, porque vea

el mundo ser Bolea, que ha nacido

en aquel patrio nido y tierna casa

de mi Guadalajara, cuya fama

no todo se derrama por los nombres

de tantos claros hombres como fueron

y son, que allí nacieron.

Bernardino ahora piensa en cómo podría olvidar las humillaciones, desvelos y tribulaciones que su cargo de embajador en Inglaterra le produjo. En principio la reina inglesa Isabel, hija de aquel gran déspota, Enrique VIII, el hombre que se deshacía de sus esposas como si fueran insectos molestos, lo recibió bien y se alegró de su nombramiento. Seguramente, recordaba complacida que don Bernardino había ido a Inglaterra en 1574, en misión especial, cuando Luis de Requesens, el gobernador de Flandes lo envió a conseguir permiso para que los barcos españoles pudieran refugiarse en puertos ingleses. Todavía eran tiempos en los que muchos pensaban que Inglaterra y España podían entenderse contra Francia, el gran enemigo común, y la herética Holanda, desatada en su odio al compromiso con España y los «papistas» católicos. Pero Isabel nunca deseó acuerdos sinceros de paz, y llegó a mandar un ejército en ayuda de los rebeldes holandeses, amén de alentar ataques continuados contra los territorios y barcos españoles.

Él, que mantuvo inalterable el odio arisco a los herejes, nunca ha sido un hombre flexible en materias de religión o de Estado, es verdad, y su carácter orgulloso y poco dado a componendas lo convirtió pronto en un personaje incómodo en la corte de Londres, hasta rodearlo de un ambiente hostil que terminó asfixiando su tarea diplomática. Nunca se anduvo por las ramas, y no se recataba a la hora de decir que había que declarar la guerra a los luteranos allá donde estuvieran. Una idea que, ahora puede verlo con claridad, estaba condenada al fracaso, porque más de media Europa ya estaba contaminada de luteranismo, y las cosas no volverían nunca a ser lo que eran para la iglesia de Roma, que con harta frecuencia, además, se revolvía contra la mano de España que empuñaba la espada para defenderla.

En Londres hizo lo que se esperaba de él —piensa el ex embajador—, al igual que también hicieron Diego Guzmán de Silva, que también fue expulsado, o el catalán Gerau de Espés, que le habían precedido en el cargo diplomático. Obtuvo información, realizó sobornos, apoyó a los católicos y a los jesuitas ingleses, que eran muchos más de lo que luego pareció, aunque el miedo acabara por hacer a los hombres olvidadizos y cobardes. Por supuesto que también tuvo contacto, mientras le fue posible, con la infeliz reina escocesa y católica María Estuardo, a quien Isabel tenía prisionera.

Espionaje

L

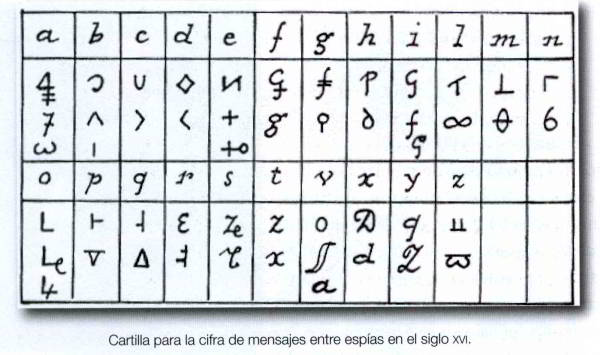

a necesidad lo obligó crear y sostener una buena red de espías y colaboradores, que funcionaba no solo en Inglaterra, sino también en Francia y los Países Bajos y utilizaba mensajes codificados para comunicarse con el gobierno español. El mismo Bernardino se distinguió como buen manejador de agentes y experto en claves secretas para cifrar y descifrar mensajes. Su misión terminó bruscamente en enero de 1584, al quedar al descubierto su participación en la conspiración de Francis Throckmorton. Fue entonces cuando furioso y con el corazón lleno de ánimo de venganza escribió al rey que no había nacido para revolver reinos, sino para conquistarlos. Y el rey demostró que estaba satisfecho con su trabajo en Londres porque lo nombró nada menos que embajador en París, el corazón del mayor enemigo de España en esos momentos y en los que vendrían luego. Allí, en la corte francesa desplegó sus mejores recursos, y era muy poco lo que le pasaba por alto gracias a sus espías. Francia estaba en plena guerra civil religiosa, católicos contra calvinistas hugonotes, y las instrucciones de Felipe II eran patentes. Había que apoyar a Enrique de Lorena, duque de Guisa, y a la Liga Católica con información, armas y dinero, sobre todo dinero.

Estaba en Francia cuando recibió la noticia de la decapitación de María Estuardo, y antes de caer bajo el hacha la infeliz reina le envió un anillo. Eso era dos años antes de que la Gran Armada de Su Majestad intentara conquistar Inglaterra, y la misión de Bernardino fue asegurar que Francia no pudiera atacar Flandes mientras los tercios de Alejandro Farnesio embarcaban para acabar con el poder de la Jezabel del norte. Bernardino está seguro de haber cumplido lo que de él se esperaba. Los hilos que secretamente manejaba se movieron bien, pero la invasión de Inglaterra era una jugada demasiado arriesgada que el rey Felipe emprendió por su cuenta, sin conferenciar con los jefes de los ejércitos, como había hecho otras veces, y además dio el mando a Medina Sidonia, que era buen organizador de flotas pero sin experiencia de combate.

Cuando la Gran Armada ya estaba navegando, el duque de Guisa entró en París y se produjo un levantamiento popular que hizo huir de la capital al rey francés. El trabajo encubierto había dado fruto, y Bernardino saboreó esos momentos de éxito aspirando a bocanadas el aire primaveral de París desde su la ventana de su propia casa en la rué des Pouilles. «Quedan las cosas tan rotas en Francia —escribió entonces— que se podrán mal acomodar, y el rey de Francia no podrá ayudar a Inglaterra de ninguna manera.»

Por entonces había dinero y el servicio secreto español funcionaba como una maquinaria eficiente. Modernos estudios aseguran que el embajador español en París gastaba en espías en un semestre tanto como los servicios secretos británico en siete años. Pero todo se torció con el fracaso de la Gran Armada. La red de espías en Inglaterra quedó destruida cuando él mismo, mal informado, anunció al pueblo de París la victoria con una hoguera encendida delante de la embajada española. Evidentemente, Dios no estaba con España esos días, y hasta el rey capón francés Enrique cobró valor para ordenar asesinar al duque de Guisa a traición, cuando este le visitaba en el castillo de Amboise, aunque la alegría le duró poco. La guerra civil se extendió y Enrique fue asesinado a su vez pocos meses después. Fue entonces cuando el rey español tuvo la mejor ocasión para que su hija predilecta, Isabel Clara Eugenia, fuese proclamada reina de Francia, ya que su madre era Isabel de Valois, y eso fue algo que hubiera cambiado tanto la historia de Francia como la de España, y quien sabe si también la de toda Europa. Pero la Providencia —reflexiona Bernardino— no lo quiso así y nosotros, hombres pecadores, debemos plegarnos a sus deseos. El Parlamento de París decretó por unanimidad la vigencia de la Ley Sálica, que impedía ocupar el trono de Francia a las mujeres, y eso fue definitivo para excluir a la infanta española.

En toda esta maniobra no fueron ajenos los esfuerzos secretos de Bernardino para apoyar los deseos del rey, y los acontecimientos se precipitaron. El borbón Enrique IV, el hugonote falsamente convertido ahora en católico, marchó sobre París y sitió la ciudad. El hambre hizo estragos en la población. Los parisienses, y Bernardino con ellos, resistieron el cerco reforzados por algunos pequeños contingentes de soldados valones y alemanes enviados por Alejandro Farnesio. En cuanto a él, acudía diariamente a las defensas de la capital y ayudaba a levantar la moral de los sitiados repartiendo dinero y comida, aunque sus enemigos extendieron la patraña de que el pan que daba no estaba hecho con harina, sino con polvo de huesos de los cementerios de París. Una sandez que pocos creyeron.

El sitio de París duró hasta que los tercios de Farnesio recibieron orden de volver a entrar en Francia y obligaron al borbón Enrique a desistir de tomar la capital. Por esas fechas, hace ya casi quince años, Bernardino ya estaba ciego, pero continuaba activo en la tarea que se había impuesto, poniendo incluso dinero propio que le enviaba su hermana desde España, para ir cubriendo los gastos que la embajada imponía, que eran muchos, y empeñándose con los banqueros florentinos Martelli, unas sanguijuelas especializadas en préstamos usureros a grandes señores, aunque esto quizá sea decir demasiado, pues sabido es que nunca hay gran señor donde no hay dinero.

Finalmente, entró en París algunos años más tarde, cuando ya el embajador español se había retirado a Madrid, donde compró casa. Los testimonios más fiables sobre su persona aseguran que su carácter era impulsivo y poco dado a doblez, cualidades no demasiado diplomáticas. Siempre mantuvo un odio fiero a todo lo que oliera a calvinismo, luteranismo, anglicanismo y otras variantes del credo protestante.

Vivir alerta

Si de alguno de sus libros se siente orgulloso es de la Teórica y práctica de la guerra, que dio a la luz en Madrid y en Amberes, dedicado al príncipe don Felipe su señor, lleno de consejos militares a este hijo del gran Felipe que nada o muy poco sabe de guerra, pero que deberá conocerla, y pronto, pues la Monarquía Católica se encuentra rodeada de enemigos, en especial en Flandes, donde Mauricio de Nassau es digno rival de nuestros tercios. España ya no puede subsistir sin luchar, y «es conveniente —medita Mendoza— que el tomar recreación los reyes sea en cosas de las cuales se pueda conseguir algún provecho para ejercitar el ministerio en que Dios les ha puesto, reduciendo todas sus acciones a este fin.» Y Justo Lipsio, al que tanto admira, lo dejó dicho con rotundidad: «la patria, la libertad, los vasallos y aun los mismos reyes están debajo de la tutela y amparo de la virtud militar.»