Cuando piensa en sus muchos esfuerzos diplomáticos en Francia e Inglaterra, los da por bien empleados. Se trataba, a la postre, de impedir guerras entre reyes de la verdadera fe católica, que solo beneficiaban a infieles y herejes, y de buscar alianzas naturales con los católicos monarcas de la Casa de Austria y la Monarquía Hispana, máximos garantes de la causa de Dios en la tierra. Pero sin dar nunca sensación de debilidad ante las amenazas verbales, a que tan aficionados eran los bravucones nobles ingleses y franceses por complacer a sus amos. Mendoza tiene muy sabido que para resistir en la selva de una Europa rota por la herejía luterana y el deseo de expansión de todas las naciones, solo el que se halla con armas tiene amigos y licencia para despreciar al que no está armado y condenado, por tanto, a vivir en permanente alerta, inseguro y temeroso.

Arrostrando críticas de letrados y cortesanos, Mendoza dirá que los consejeros del príncipe han de proceder de la milicia, postergando en esta función a expertos administradores y hombres de letras. El rey no debe supeditar los asuntos de guerra a hombres de cultura y gobierno, por más que estos sean de prudencia reconocida y celosos de la honra de Dios. Mendoza se inclina, por la experiencia adquirida, al considerar que el origen de las guerras y las rebeliones, como la de Flandes, procede de no tener en cuenta suficiente la opinión de los soldados, que en última instancia son quienes deben sustentar con las armas las interminables controversias suscitadas por luteranos y calvinistas, y dejar zanjada la unidad de la Europa Católica con el seguimiento de las reformas aprobadas en el Concilio de Trento.

Ahora ya, en el colmo de su vida, Mendoza no duda de esto, por más que haya quien prefiera conciliar con todos a toda costa, aunque también se debería evitar tomar consejo venenoso de quienes animan a su gobierno a ir a la guerra sin disponer de fuerzas suficientes para ganarla, pues en tal caso el descalabro suele ser seguro. Armas y diplomacia deberían ir unidas, algo que en Flandes resultó imposible de aplicar porque la facción de Orange, al ver a mano el triunfo por los apoyos recibidos desde el exterior, nunca quiso sinceramente el fin de la guerra, si no era venciendo en toda regla. Y así, con perpetuas victorias de nuestros tercios se perdieron los Países Bajos porque el valor de nuestras armas siempre prevaleció sobre la prudencia. Eso medita el viejo embajador en las tardes plácidas, bajo el cielo calmo azul y transparente de Madrid que ilumina el patio claustral del convento en el que apura, alejado ya de glorias y oropeles, el último sorbo de su vejez ciega.

De sus andanzas en Londres y París como embajador, Mendoza aun piensa que por él hablarán mejor los hechos. Con Isabel, la reina inglesa, no sabría contar los malentendidos y encontronazos, sufridos con paciencia al servicio de su rey y su país, intentando armonizar el tacto y el orgullo, la cortesía con la entereza, pues bien conoce que ser gigante, como lo es España, no significa usar siempre la fuerza, y es preferible la astucia y la palabra antes de dar paso a los aceros. De Tácito, su maestro, ha aprendido a mesurar las emociones y seguir el consejo de obrar en todo en su justa medida, sin dejarse arrebatar por la ira o el desespero. Y él se da por bien pagado con el hábito de la Orden de Santiago y el rango de colegial del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares que ha recibido y reafirman su estatus de caballero.

Armas y dinero

L

a vejez —ahora lo percibe con nitidez— es una pesada carga que cada cual soporta como puede, y él no halla mejor modo de sufrirla que acudiendo a los clásicos, releyendo sus obras y adoptando la tranquilidad de mente filosófica que ellos pregonan hasta autoconvencerse de que la ancianidad se trata de una época feliz, envidiable incluso si se la compara con los avatares y las incertidumbres de la juventud.

Desde la lontananza de la edad provecta desbroza penosamente sus recuerdos. Segundón de ilustre estirpe, hijo del conde de Coruña, que tuvo 19 hijos, ha combatido contra el Turco en Orán y el Peñón de Vélez, y en el sitio de Malta junto a don Juan de Austria. Todo eso antes de marchar con el duque de Alba a Flandes, donde su papel como capitán de caballería y experto en máquinas bélicas —no le importa proclamarlo— fue destacado en la victoria de Mook, en la toma de Mons y en el ataque a Haarlem.

En su memoria, Mendoza revive con frecuencia que él fue hombre de secretos de Estado importantes. Muchos pasaron por sus manos, y otros tantos guarda enterrados en su interior que le acompañarán por siempre en la tumba. Él sugirió al rey, aunque no fue el único, que enviara a un agente para matar a Guillermo de Orange, que tanto daño nos hizo en Flandes, y de otras acciones semejantes prefiere no acordarse ahora, y confía en que Dios se las perdone, como ya se las ha perdonado su confesor, cuando acaben sus días en este engañoso mundo.

También eso lo ha dejado escrito. No hacer guerra sin conocer bien al enemigo.

Y eso significa estar al cabo de sus recursos, el clima, el terreno, las fortificaciones, las cualidades personales del rey y sus ministros, la calidad de los generales y el estado de la hacienda, pues el dinero —bien sabe Mendoza— es lo que da movimiento a las armas y ejércitos, y el último doblón de oro es siempre el vencedor a causa de poder solo conservar ejército quien tiene dinero con que pagarlo.

Punto que obliga a componer las fuerzas —ha dejado dicho— conforme al dinero, cuando se haga preciso guerrear. Sin dejar de tener presente que las bolsas de los reyes, por gruesas que parezcan, siempre tiene un fondo, y solo las arcas de Dios en el cielo están siempre llenas. Por todo lo cual, él siempre hizo buen uso del oro y prebendas que manejó y usó en el pago a espías y capitanes, ateniéndose al refrán castellano: «Armas y dinero buenas manos quieren.» Un consejo que es la esencia de cualquier poder terrenal de gobierno.

Y en cuanto a los espías, cuyo protagonismo nunca ha dejado de encarecer, él siempre los retribuyó con generosidad y sin cicatería, por ser el interés lo que más mueve en general a los hombres. Y estos espías no solo le han sido de utilidad para provocar tumultos entre la plebe del enemigo y desestabilizar, su orden, sino porque las noticias que ellos aportan son pieza clave en la victoria de los ejércitos. Y a pesar de haberse manejado bien manipulando agentes secretos y sobornos, nunca se sintió muy a gusto con esa labor, y en 1584, cuando forzadamente abandonó la embajada en Inglaterra, después de que la reina amenazara con castigarlo, escribió al rey, rezumando indignación y orgullo, que él, Bernardino de Mendoza, no había nacido para revolver reinos, sino para conquistarlos, y se le encendió la cólera contra la mujer que había osado amenazarlo, por muy reina de Inglaterra que fuese. Y el rey tuvo a bien estar conforme con su reacción, al escribirle que la respuesta que había dado a Isabel Tudor era la que convenía, y quedaba enteramente satisfecho.

A un amigo que por las tardes suele venir a verlo para charlar a ratos, Mendoza se ha quejado de los malos hados que hicieron fracasar la empresa de Inglaterra.

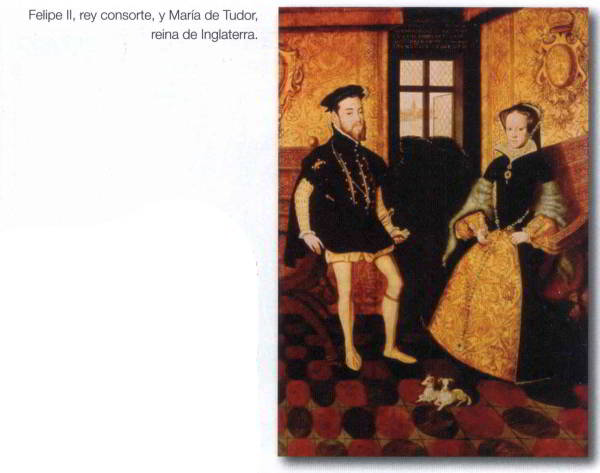

Y todo empezó —le dice— cuando la muy católica María Tudor, poco agraciada de cuerpo, prematuramente envejecida y enferma de hidropesía, murió sin engendrar un hijo del gran Felipe, que era trece años más joven que ella y del que estaba férvidamente enamorada. Pero las descendencias de los reyes tan pronto son signo de fortuna como de desgracia. Y cuando Felipe abandonó Inglaterra, María extremó el celo contra los herejes anglicanos, como antes su padre Enrique VIII había hecho contra los católicos, y eso hizo que los protestantes la llamar «Bloody Mary», María la Sanguinaria, y cuando María murió y subió al trono su hermana Isabel, hija del rey Enrique y Ana Bolena, a quien algunos llamaron la Jezabel del Norte, las tomas cambiaron, pues Isabel era anglicana hasta la médula, además de enérgica y ambiciosa, y tras rechazar el matrimonio con nuestro rey Felipe, acabó también con el viejo sueño de alianza permanente entre las dos coronas, y convirtió a su país en un enemigo omnipresente, en los mares con la piratería, y en tierra, apoyando a los rebeldes de Flandes.

Llamado a Londres, Mendoza cuenta a su amigo la desconfianza y sospechas en las que se vio envuelto, y lo mucho que tal entredicho perjudicó a la labor diplomática que se le había encomendado. Y eso a pesar de que en un principio contó con el beneplácito de la reina inglesa, que le recordaba con agrado de cuando en 1574 él había viajado a Inglaterra desde Flandes en misión especial, a solicitar que los barcos españoles pudieran refugiarse en puertos ingleses.

Yo debía impedir —confiesa don Bernardino a su interlocutor— que Isabel apoyara a los rebeldes flamencos y además proteger a los católicos, y con ellos a los jesuitas ingleses, que eran nuestros ojos y oídos en ese país y habían concluido que es lícito matar a un tirano, aunque empuñara cetro. Una misión que ahora considero casi imposible de haber podido cumplir, muy por encima de mis humanas fuerzas. A los primeros halagos y cortesanías de esa mala mujer —rumia en su interior— a la que desea las llamas del infierno, pronto sucedieron los choques que a ella y a mí nos fueron avinagrando el carácter y acrecentando las bilis, hasta que la reina, mujer seca y hombruna, una auténtica arpía, decretó que yo fuera expulsado de Inglaterra so pretexto de haber participado en una conspiración.

Golpe fallido

C

iego como está y achacoso, su sangre aún bulle cuando piensa en París y en lo cerca que España estuvo, gracias a sus trabajos, de asestar el golpe definitivo al mayor enemigo de la Casa de Austria. «Solo un punto faltó para acogotar a Francia en aquel caos de lucha civil, pero en la historia las ocasiones solo suelen pasar una vez, y si no se atrapan, las cañas se vuelven lanzas y ya no hay remedio. Para reducir a Francia era preciso tumbar a la facción hugonote y granjearse la alianza con la puntillosa y combativa nobleza católica, pero el rey se empeñó sobre todo en maniobrar para dar el trono a su hija Isabel Clara Eugenia, un logro que las circunstancias hacían harto difícil, no solo por ser ella princesa extranjera, sino sobre todo por la Ley Sálica que rige en Francia desde el tiempo de los francos y veta la corona a las mujeres. Esa ambiciosa meta complicó en gran manera mis maniobras diplomáticas, y dilapidó el dinero con que rellené las bolsas de los Guisa y otros jefes católicos. El tiempo fue pasando y la situación se iba estancado en nuestra contra, hasta que se produjo la traición de Enrique de Borbón, que de renegar de la causa católica pasó a fingir una auténtica conversión a la Santa Madre Iglesia y a la verdadera fe, dando rienda suelta a su cinismo, que él mismo resumió en una frase que disparó las bromas del vulgo: ‘París bien vale una misa.’ Algo que llevó a cabo sin dudar y con mucho descaro cuando llegó el momento de definirse ante la historia.»

Fuego fatuo

V

arias veces ha tenido que responder a la inquisitiva curiosidad de los conocidos que aun vienen a verlo sobre el destino de María Estuardo y las causas de la ejecución de esa reina mártir y señora de Escocia, que pudo serlo también de Inglaterra, les dice, de no haber sido por la tela de araña que la infernal Isabel y sus espías tejieron hasta lograr decapitarla.

Yo la auxilié en lo que pude —explica Mendoza—, que intenta excusar ante la posteridad (valga lo que valiere tal palabra) el fracaso de no haber podido salvarla del patíbulo. Debimos invadir Escocia, piensa ahora, e impedir que los calvinistas exterminaran a los católicos que allí había. Entonces podíamos. ¿Para qué están las espadas sino para servir a Dios y salvar a sus súbditos?

Antes de morir, la reina mártir envió carta de despedida y un anillo con diamante a don Bernardino, que este guarda ahora con reverencia y como oro en paño, pues testimonia su fidelidad a la soberana que no pudo reinar para desgracia de España, y que algunos daban por consorte del hermanastro del rey, don Juan de Austria, el vencedor en Lepanto y las Alpujarras que fue vencido por el tabardillo, enfermedad de poca gloria que transmiten los piojos, lo que viene a significar la insignificancia de los negocios humanos frente a esa gran devoradora de famas y afanes que es la muerte imprevista, que de todos burla y a nadie hace caso.

La misión de Mendoza, en todo caso, una vez que Felipe II había decidido atacar a la arrogante Albión, era asegurarse que Francia no pudiera atacar Flandes en ausencia de los tercios de Alejandro Farnesio, duque de Parma y sobrino del rey, le gusta repetir, que eran la punta de lanza del poder español en Europa y estaba convenido que debían embarcar en la Gran Armada para atacar Inglaterra, algo que no sucedió a causa de los temporales y la pericia navegante de los marinos ingleses, que consiguieron desviar la flota del gran Felipe hacia los mares tenebrosos de Irlanda y Escocia, con la consiguiente pérdida de vidas y prestigio. Y ahí se malogró la gran ocasión de derrotar a Inglaterra para siempre, con lo cual, y la inquina permanente de una Francia poderosa tras superar el foso de la guerra civil, hemos llegado a la mala situación actual, en la que nuestros recursos no son suficientes para enfrentar al mismo tiempo a tanto enemigo.

Pero, al final, todo se lo llevó el mismo viento que hundió nuestras naves en las costas de Irlanda y Cornualles, y el desastre, que abatió el prestigio de España, destruyó también la red de espías que yo sostenía con gran riesgo en Inglaterra.

Y hasta fue peor que eso, pues engañado por los contraespías, informé erróneamente a la corte de Madrid del éxito de la Gran Armada y del apresamiento del almirante Drake, a quien algunos califican más bien de pirata, por el daño que hizo con sus incursiones contra poblaciones indefensas en las Indias, aunque en La Coruña y Lisboa se llevó su merecido.

Quizá fuera esa su hora de mayor gloria en Francia, cuando la plata española abría bocas y puertas en la corte, y llegó a gastar en informadores y coacciones 16.000 ducados en un solo semestre. Pese a lo cual admite Mendoza si se le demanda, los protestantes siempre nos ganaron en la propaganda y crearon una leyenda siniestra que caló en muchas almas. Pero yo, recuerda Mendoza, me anoté algunos triunfos, como el espía que puse en la expedición de Martín Frobisher a Canadá [10], o cuando impedí el asesinato de don Juán de Austria en Flandes, o me hice con la misiva secreta que a través de Francia envió la reina Isabel Tudor al sultán de Turquía, en la que le ofrecía alianza para combatir a España. Ella, una reina que se decía cristiana, pactando con mahometanos. Maldita sea mil veces.

Pan de cementerio

P

ero cuando se conoció el desengaño que supuso la triste nueva de la derrota de la Gran Armada fue como si el cielo se abriera para derramar llanto y don Bernardino sintió vergüenza. Y una de las consecuencias de la inesperada desgracia tuvo que ver con el asesinato del duque de Guisa, en los últimos días de 1588, muerto a traición por orden del apocado Enrique III, hijo de Catalina de Medicis, una gran mujer de mente maquiavélica, rodeada de hijos despreciables, que no tuvo más norte que el bien de Francia y de su familia, los cuales intentó conciliar en la medida de lo posible. Algo que consiguió unas veces y otras no.

Como todos los viejos que han vivido mucho, Mendoza, cuyo carácter siempre fue impulsivo y sin doblez, no resiste la tentación de explayarse, a veces demasiado, sobre los grandes hechos y las guerras que le han tocado vivir. Algunas cosas se han borrado ya de su memoria, pero otras permanecen nítidas, y todas ellas, las olvidadas y las que no, forman una especie de niebla gris que se le apelotona en la cabeza y le obliga a repensar lentamente, como si se tratara de darle vueltas a la manivela de un engranaje mal engrasado. Sus recuerdos terminan siempre volviendo a los días de París, donde había guarnición española... al rey Felipe y su hija Isabel Clara Eugenia... hija también de Isabel de Valois y el obstáculo de la Ley Sálica, que Felipe quería eliminar, pero no era tan fácil... Un obstáculo que debió haberse previsto y ser allanado más con diplomacia y astucia que con imposición de fuera. Además, la Hacienda real estaba vacía y los dineros no llegaban regularmente, lo que obligaba al embajador a gastar de su propio peculio para hacer frente a los gastos más urgentes, que eran muchos, y eso le puso en las garras de banqueros florentinos, que le exprimieron bien con los préstamos.

Resultaba evidente para Mendoza que una vez fracasada la maniobra del rey Felipe, y muy debilitados los Guisa por la guerra, el aspirante con más probabilidades a reinar en Francia era Enrique de Borbón, a quien hay que reconocer audacia y cierto ingenio. Con eso le bastó para marchar sobre París, cuya población era mayormente católica, y sitiar la ciudad durante más de cuatro meses, sometiéndola al hambre.

Don Bernardino vivió el sitio desde dentro y fue testigo de los horrores que en París hizo la escasez de víveres. La gente corría por las calles a la captura de perros, gatos y ratas, y todo eran reyertas y cuchilladas por hacerse con un mendrugo de pan. En este ambiente, la población estaba desmoralizada y la única resistencia provenía de la escasa guarnición española y pequeños contingentes de alemanes y valones que Alejandro Farnesio había enviado desde Flandes, a los que sobraban bendiciones papales y faltaban balas y pólvora, aunque yo —dice el embajador a su amigo— hice cuanto pude para mantener firme aquella escasa tropa, instruyéndola en los conocimientos militares que había aprendido en Flandes cuando allí combatí de joven.

Y cuando ya París parecía a punto de caer, Farnesio recibió la orden de liberar la capital, y los tercios entraron en Francia y obligaron a levantar el sitio de la capital.

Y aunque parezca increíble, y él no guste de comentarlo, había comenzado a perder la vista siete años antes. Ya estaba prácticamente ciego en el sitio de París, y aun así pocos se dieron cuenta, y él mantuvo el secreto en la corte francesa hasta que el fingimiento resultó insostenible. Y por esa causa tuvo que pedir al rey ser relevado de su misión en París y regresar a España.