Aldana

La muerte africana

B

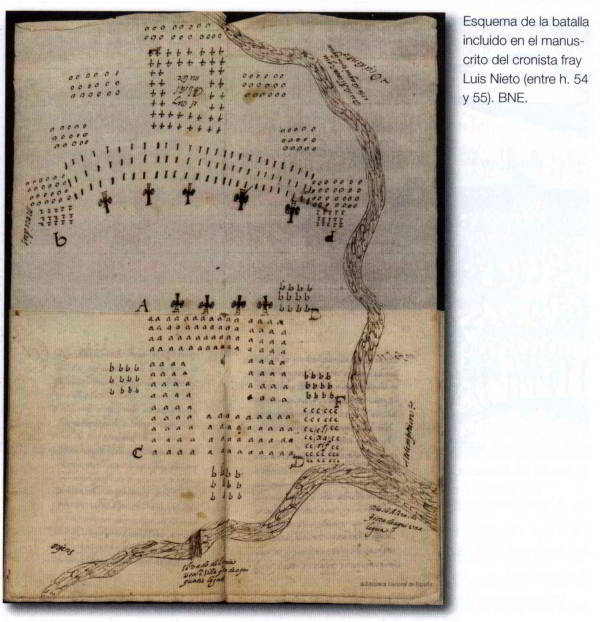

ajo un sol africano inclemente, las huestes cristiana y musulmana se alinean, por fin, para la gran batalla. Es agosto de 1578, pasadas las nueve de la mañana, y la caballería mora se ha situado en la orilla izquierda del río Mojacín, en realidad un riachuelo, cuyo nombre —como obedeciendo a un ominoso presagio— podría traducirse en castellano como «río de la Podredumbre», por el hedor que durante mucho tiempo dejaron en sus orillas los cadáveres de una batalla entre marroquíes ya casi olvidada.

Don Sebastián, el joven rey de Portugal, ha decidido atacar de inmediato. Ya está harto de esperas. Pero Francisco de Aldana, su amigo español y jefe de la infantería, aunque le sigue la corriente, tiene para sí que la decisión es equivocada. Piensa que hubiera sido más prudente proseguir hasta Larache y hacerse fuertes en la ciudad. Entonces, si los moros se deciden a atacar, serán recibidos con todo el fuego de los arcabuceros parapetados tras las murallas. Antes, Aldana ya había aconsejado en vano deshacerse de los cañones, por aligerar la dura marcha, y dejarlos a buen recaudo en el cercano puerto de Arcila. ¿De qué sirve la artillería si paraliza al resto del ejército? Pero el capitán Aldana no se encastilla en sus objeciones ni contradice frontalmente al monarca. Está para obedecer, y también él siente cansancio de participar en un juego del que se sabe perdedor, aunque con serenidad estoica, la que le han inculcado desde niño, parece estar en paz con su destino y aceptar sin aspavientos lo que venga.

El día anterior, Don Sebastián ha convocado a su consejo de guerra para escuchar opiniones, aunque él parece tener muy fija la suya y nadie le desviará de lo que ya ha resuelto.

«Lo mejor —dice a sus consejeros— será vadear el río y apoderarse de esa planicie que vemos a lo lejos. Una vez allí, desplegaremos las tropas y presentaremos batalla.»

Don Sebastián y su rival —el rey moro Abdul Malik, que agoniza en una camilla gravemente enfermo, probablemente envenenado— coinciden en la valoración táctica y vislumbran realizar la misma maniobra para situarse frente a frente. Malik, tras cruzar el río Lucus, se encamina a la planicie donde ha decidido batirse con el ejército portugués. Ha oído hablar de ese don Sebastián y le parece que debe de estar un poco ido, porque locura es adentrarse en pleno verano en el corazón yermo de Marruecos, cuando hasta las aves carroñeras huyen del aplastante calor que se abate sobre una tierra hostil y para el cristiano, además, desconocida. «Debe de confiar mucho en su Dios —reflexiona Malik—, pero Alá es más grande.»

El 4 de agosto ya están desplegados los 40.000 caballos y 30.000 hombres de a pie que, según las fuentes cristianas, alinean los guerreros de la Media Luna. Sus lanzas, alfanjes, armaduras y estandartes cabrillean al sol y crean una línea fulgente que cubre una gran parte del horizonte. Ante la formidable visión, puede que don Sebastián titubeara un poco, aunque ya la suerte está echada y es tarde para retroceder.

Aun así, el portugués vuelve a pedir inútil consejo a sus mejores caballeros y fidalgos. Algunos hay que, seguramente impresionados por lo que se le viene encima, se atreven a dar su parecer honrado, aun a riesgo de ser tildados de cobardes: mejor retirarse ahora, Majestad, aunque dejemos atrás la artillería y parte del bagaje.

El rey mozo está tranquilo. Parecería que los ángeles le han prometido un milagro que solo él conoce, y el milagro, sin duda, se cumplirá. Y ahora, además, es Aldana quien rechaza sin titubeos la retirada, pues considera que sería un suicidio, a pocos pasos del enemigo y con un ejército exhausto y sediento. «Si nos retiramos —dice el español— tendremos que repasar el Mojacín en escapada; hostigados y perseguidos por un enemigo poderoso que nos supera en número. Luego, dirigiéndose al monarca, levantando la voz y golpeándose el pecho, dice: «Señor, hay que atacar ahora, inmediatamente.»

El rey asiente y ordena el avance. Aldana tiene claro, por su ya larga experiencia en el campo de batalla, que frente a una potente fuerza de caballería ligera la mejor arma es la pica, como harto han demostrado los tercios viejos españoles en Europa, la escuela de guerra en la que se ha forjado. Manda escuadronear a la infantería portuguesa en cuadros muy cerrados, pero aquellos soldados, carecen del entrenamiento y disciplina de los tercios, y además su moral no es muy alta. Inútilmente, y es posible que en esto le faltara pericia, el capitán español trata de concertar a la tropa en el mejor orden que puede, aunque los portugueses, que llevaban a mal ser mandados por un español, remolonean retadores, sin acatar las órdenes con esa obediencia rigurosa que profesa la nación española a la hora de guerrear.

El desajuste de los escuadrones hace ventear a Aldana la carnicería que se avecina, y entonces pide al rey luso que se ponga a resguardo antes de que empiece la matanza. Una recomendación angustiada que debió de sonar a admonición fúnebre y casi a derrota aceptada. Él ya se había resignado a morir, pero si don Sebastián quedaba con vida, esperanza habría de revancha. «Majestad —le dice— póngase a salvo, porque si Dios no lo remedia me parece que hoy no quedará aquí hombre con vida de nosotros.»

Don Sebastián es un iluso, pero no es un cobarde, y tampoco le teme a la muerte. Espolea su caballo y perfila con la mano en el aire una despedida, que ambos entienden definitiva. «Después de hablar con el rey— relata un testigo presencial—, tornó Aldana a la pelea, dando muestras de gran corazón. Engolfado en la lucha le mataron. Y así acabó, sobre la ardiente tierra africana, a los 41 años, la vida de una de las mejores promesas poéticas castellanas.»

Hay otra versión, según la cual, en pleno fragor de la batalla Aldana quedó en tierra descabalgado, y el rey que combatía cerca le ofreció su caballo. «Señor le —respondió el español—, ya no es tiempo sino de morir, aunque sea de pie.»

Hasta ese momento, el rey portugués había peleado muy bien y dado muestras de gran corazón. El cronista Juan de Silva con tono elegiaco dice que fue entonces cuando, empuñando con más firmeza la espada tinta en sangre, don Sebastián cerró contra los enemigos, «haciendo el oficio de tan buen soldado y capitán como él era.»

Y así, tras seis horas de pelea y con tremenda derrota del ejército portugués, acabó la batalla de Alcazarquivir, que los cronistas musulmanes llamaron de «los tres Reyes», porque en ella participaron y murieron tres monarcas: don Sebastián y los dos reyes marroquíes rivales que se disputaban el trono. Uno, el mencionado Abdel Malik, y otro Muley Mohammed, depuesto por Malik, de cuya ayuda, ingenuamente, el rey portugués fiaba mucho.

El cadáver de Abdel Malik fue llevado a enterrar a Fez, y el de Muley Mohammed fue desollado y después de bien salado, embutido en paja, para que de esta guisa infame fuera paseado por todos sus reinos.

En cuando al cadáver de don Sebastián, no es seguro que despareciera en la lid.

Hay versiones según las cuales algunos fidalgos portugueses cautivos quisieron enviarlo a Tánger, para lo que prometieron 10.000 ducados al nuevo rey magrebí, pero este tuvo por afrenta vender un cuerpo muerto, aunque dijo que aceptaría si le daban a cambio Ceuta y Tánger. Pero los fidalgos, por no poder acceder a esta petición llevaron los restos de don Sebastián a enterrar a Alcazarquivir, y allí lo enterraron dentro de la Alcazaba, en casa del alcaide y con buena guardia.[42]

La muerte del vencedor Abdel Malik se ocultó a sus hombres hasta que terminó la batalla, y así los musulmanes mezclaron ese día el pesar por la pérdida de su rey y las preces a Alá por la gran victoria. Catorce mil cristianos fueron hechos cautivos, «entre hombres, mujeres, muchachos y negros», anota puntillosamente un cronista.

Tal pluma y tal espada

P

arece muy probable, pese a las versiones en contra, que el cadáver de don Sebastián, o lo que quedó de él, nunca apareció, pues seguramente fue descuartizado en la pelea y sus restos devorados por las alimañas. Tampoco hay noticia de que apareciera el de Aldana, por lo que ambos debieron de morir en el mismo sitio y sufrir el mismo final, pero durante mucho tiempo el espectro del monarca derrotado aleteó sobre Portugal, y aun sobre la misma España, removiendo ilusiones y fantasías en torno a la reaparición de don Sebastián, llegado de África para reclamar el trono, como legítimamente le hubiera correspondido de seguir con vida. Lo cierto, sin embargo, es que ningún cristiano pudo dar fe de haber reconocido los restos del rey, y en cuanto a los de Aldana, todos los dieron por dispersos e irrecuperables y nadie puso en duda en España su muerte en combate, aunque la fama del soldado-poeta se acrecentó entre sus iguales, como revelan estos versos que Lope de Vega le dedicó en su obra El laurel de Apolo.

Tenga lugar el capitán Aldana

entre tantos científicos señores,

que bien merece aquí tales loores

tal pluma y tal espada castellana.

Oh, nunca la afrentosa

márgen del Mutaceno,

más que de cuerpos de desdichas lleno,

el lusitano Sebastián pasara!

Que entre la sangre noble, ilustre, clara

que allí quedó vertida

fue la primera que murió su vida.

Y el poeta valenciano Gil Polo, en su Diana enamorada, lo compara con Petrarca y dice de él:

Este es Aldana, el único monarca

que junto ordena versos y soldados;

que en cuanto el ancho mar ciñe y abarca

con gran razón los hombres señalados

en gran duda pondrán si él es Petrarca

o si Petrarca es él ...

Y tampoco Quevedo, tan propenso a las bilis contra sus coetáneos y colegas, dejó de encomiarle «como valeroso y doctísimo soldado y poeta castellano». Ni tampoco lo hizo el erudito Guillermo Díaz Plaja, al señalar que Aldana pudo ser «mejor poeta aún que Garcilaso de la Vega, el símbolo humano del Renacimiento español.»

Los elogios al soldado-poeta son en gran mayoría póstumos. Su obra, dispersa entre archivos, cartas y notas sueltas, no tiene edición respetable hasta bien entrado el siglo XVII, y eso gracias al esfuerzo de su hermano Cosme. Como otros muchos ingenios de su tiempo, Aldana no sentía demasiado interés en dar a luz su obra, fuera del círculo de amigos y parientes. Su hermano llega a decir que fue siempre contrario a la publicación de sus versos y hay sospechas fundadas de que el propio autor destruyó muchos de ellos, perdidos para siempre. En vida, Aldana fue mucho más conocido como hombre de espada que de pluma, y esa fidelidad a la milicia marcó su destino y lo condujo a morir a destiempo.

Ya en sus tiempos de renombre militar, Aldana se había aventurado a escribir a Felipe II, el rey más poderoso del orbe, versos que testimonian el afán bélico predominante en aquella España orgullosa de sus hazañas, advirtiendo del peligro de una cuádruple e impía alianza (los cuatro centauros enemigos) entre Francia, Turquía, los protestantes y el Magreb, que, por cierto, se dio en la práctica:

Cuatro centauros son que, a lo que siento,

de ellos cualquiera un nuevo Alcides quiere,

y tú no dudes, rey, que todos ellos

hacia ti vienen con erguidos cuellos.

Y ese sentimiento de amenaza, que mina los fundamentos del poder de España («crece la rebelión y la herejía») y acabaría llevándola a la ruina y olvido eterno, acentúa en él un cierto pesimismo profético, el pesimismo lúcido del combatiente sabio, que resulta palpable en los versos que dedica a don Juan de Austria, compuestos poco después de las octavas destinadas al rey:

Dígote que la ibera monarquía

veo a los pies caer de la fortuna;

crece la rebelión y la herejía,

despierta el gallo al rayo de la luna,

y el pueblo más de Dios favorecido

duerme a la sombra de un eterno olvido.

Duro hado

D

e casta le venía al galgo Francisco de Aldana la idea de combatir. Su progenitor era jefe de la caballería española en Florencia, y por línea materna, el hijo presumía de ser descendiente de los reyes de Sicilia, y por la paterna de Juan de Dios Aldana, alférez del rey Alfonso V de Portugal, que murió batallando en Toro por Juana la Beltraneja, con los brazos cercenados y sujetando el asta de la insignia lusitana con los dientes. Pero esos eran otros tiempos, ya lejanos, pese a que seguían configurando la mitología familiar.

Aunque algunos mencionan su nacimiento en la ciudad de Nápoles, y otros en Valencia de Alcántara, lo cierto es que el padre del soldado poeta, Antonio Villela Aldana, pasó a servir por orden de la Corona española, con un cuerpo de caballería, a Cosme I, Gran Duque de Toscana, y obtuvo el mando de las fortalezas de Liorna y San Miniato que dominaban la ciudad de Florencia, cuna de la cultura renacentista. Pero los juveniles escarceos poéticos, no torcieron la voluntad militar de Aldana, quien siguiendo la tradición, como su padre o como su tío Bernardo de Aldana, maestre de campo que murió en los Gelves, a los quince años hizo del oficio de las armas su carrera. Y a partir de entonces, como cualquier soldado español de esa época, la vida del soldado— poeta entró en un torbellino de acciones y desplazamientos en los múltiples campos de batalla de España.

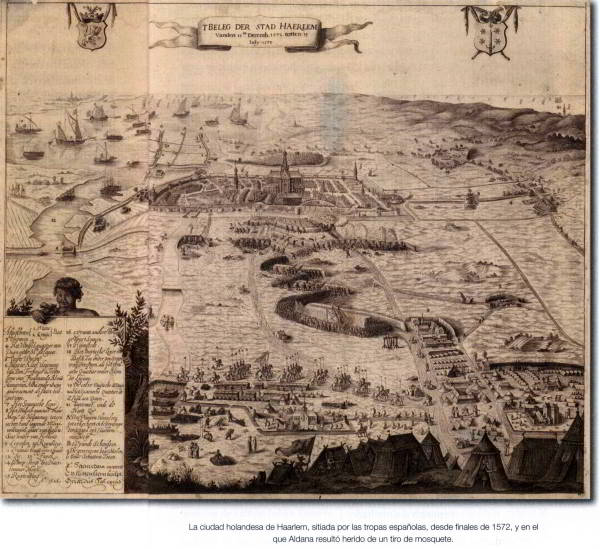

Tras haber servido a Felipe II en Flandes y Bruselas, Aldana participa a las órdenes del duque de Alba en el renombrado y muy sangriento sitio de Haarlem, iniciado a finales de 1572, donde mandaba la artillería y resultó herido en un pie por disparo de mosquete, lo que le obligó a retirarse siete meses de la primera línea, por lo que seguramente sufriría las chanzas de sus compañeros de armas:

¡Oh, galanamente y bien

está mi mal remediado.

Herido y despedazado

habrá de quedar también

tras cornudo, apaleado!

Y luego de volver de Flandes le sería encomendada la castellanía de la fortaleza de San Sebastián y la de Arévalo, donde mantuvo preso al hijo del príncipe de Orange. Y el recordatorio de esos tiempos debió de dolerle, cuando ya sufría la afrenta del destino en el campamento del rey portugués, rodeado de tropa mal dispuesta para guerrear, «casi toda muy torpe en el manejo de las armas, por ser todos labradores y gente muy para poco», reclutada a la fuerza y mal pagada, desprovista de bastimentos y con el estómago vacío. Y para colmo, los 6.000 mercenarios alemanes que don Sebastián, con cierto disgusto de Felipe II, había contratado en Flandes, eran bisoños y cuando llegaron a Lisboa les dio una enfermedad que mató a más de dos mil.

Bien podría haber sido en ese momento, en la soledad del castillo de San Sebastián, siendo alcaide, cuando dejó escrito su memorable y melancólico sentir en verso, que era como la rúbrica de su vida y de todas las vidas:

Yo soy un hombre desvalido y solo

expuesto al duro hado...

Su verdadera familia, sin duda, había sido la milicia desde que en 1563 se separó de hermanos y parientes y pasó a ser castellano de San Miniato, el mismo año en que empezó a adquirir cierta fama de poeta en Italia, aunque ya por entonces la vena poética y la militar fueran inseparables. «Pio poeta y fier guerriero», le llama un colega italiano.

Bien provisto de don de gentes y abierto de carácter, Aldana congenió en Flandes con los jefes más duros y brillantes de aquel ejército: el duque de Alba, su hijo Fadrique, García de Toledo, Bernardino de Mendoza, Gabriel de Zaya... y el doctísimo Benito Arias Montano, teólogo, poeta, escritulario y paisano de Extremadura, maestro de filosofía, teología y lenguas orientales en el Monasterio de El Escorial y refundidor de la Biblia Políglota de Amberes.

A casi todos ellos les dedicó versos —algunos perdidos— y de su trato generoso y altanero a ratos aprendió casi todo lo que llegó a saber, tanto en lo ascético como en el batallar, que son los dos polos que guiaron su existencia.

De la carrera de Aldana en Flandes da fe resumida su Memorial de 1577 dirigido al rey que se conserva en el Archivo de Simancas:

Capitán de Infantería española en Italia y Flandes por Vuestra Majestad Sargento Mayor en la segunda jornada que hizo el señor don Juán [de Austria] en Levante, y diversas veces en Holanda gobernador de campañas, asi españolas como valonas y alemanas, con cargo de la artillería de Vuestra Majestad en baterías que allá se ofrecieron.» [43]

Dice el también poeta y militar Luis López de Anglada que Aldana había nacido en Italia y veinte años después estaba en los tercios a las órdenes del legendario maestre de campo Julián Romero. Lo segundo no se pone en cuestión, pero sí lo primero, pues el estudioso extremeño Antonio Rodríguez Moñino afirma taxativo que la cuna del personaje es Valencia de Alcántara o Alcántara, en la raya de Portugal, y esa es una incógnita que todavía nos se ha resuelto, aunque no hay duda de que la raíz originaria de la estirpe de los Aldana es Extremadura.

La carrera militar de Francisco de Aldana («digno y noble estado») no le hizo deformar las miserias del oficio de las armas, ni silenciar las amarguras y los peligros que acarrea. El capitán-poeta vivió en carne propia el horror de la guerra, las agonías de los heridos y el furor homicida de los asaltos en Flandes, donde:

El gusto envuelto va tras corrompida

agua y el tacto solo apalpa y halla

duro trofeo de acero ensangrentado,

hueso de astilla, en él carne molida,

despedazado arnés, rasgada malla.

¡Oh, solo de hombres digno y noble estado!

Es en la relativa tranquilidad de la vida de guarnición en España, en Arévalo y San Sebastián, cuando se decide a enviar al rey sus belicosos versos en octavas reales. En realidad son un tratado de geopolítica en el que recomienda la conquista de Inglaterra, como gran manejadora de las tramas contra España, y la estrecha alianza con Portugal, sin olvidar —en línea con el testamento de Isabel la Católica— la presencia en el norte de Marruecos, lo que acabaría siendo una obsesión fatal en don Sebastián, y de rebote para el propio Aldana.

Pero los versos del capitán no alteran el curso de la política de Felipe II, dubitativo y prudencial en todo, salvo cuando se trata de borrar la disidencia religiosa en sus dominios, pero la mecánica de la Historia, sometida al azar, como todo, es caprichosa y acabará por colmar el deseo africanista de Aldana y conducirlo por derroteros inesperados al momento letal.

Guadalupe

E

n los días postreros de diciembre de 1576 se produce un encuentro que con labia barroca podría haberse calificado de planetario, pues en él participan las cabezas de los dos únicos imperios mundiales de la época. Felipe II y su sobrino don Sebastián se reúnen en el Monasterio de Guadalupe, en una tarde —como correspondía a la estación del año— «cenizosa, oscura y decembrina». No hubo necesidad de intérpretes. El rey español hablaba desde niño el portugués que le había enseñado su madre, la emperatriz Isabel, y don Sebastián entendía perfectamente el castellano.

En total hubo cinco encuentros privados y secretos entre los dos monarcas, y el contenido exacto de lo tratado nunca se hizo público, pero no hay duda de que en gran parte giró alrededor de la expedición militar que don Sebastián se había propuesto emprender en Marruecos, y de la ayuda que España pudiera prestarle.

Pero pese a los prolongados abrazos y las extremadas muestras de afecto y cortesía, a Felipe II no le gustó la idea desde el principio. Y en esas se mantuvo apoyado por el duque de Alba, que insistió al monarca luso de lo incierto y los muchos impedimentos tácticos de la empresa.

El grueso de la fuerza española estaba empeñada en la prolongada y costosa guerra de Flandes y no era el tiempo de abrir dos frentes. La empresa africana se ve desde España como innecesaria e inoportuna, en momentos, además, en los que se estaba intentando negociar una tregua con los turcos en el Mediterráneo, y quizá pesara también mucho en la actitud del rey español y el duque de Alba el recuerdo de las severas derrotas que las armas hispanas sufrieron en las playas de Argel, donde Carlos V tuvo el mayor fracaso militar de su reinado, y en las Gelves de Túnez, con la gran derrota que Barbarroja infligió a la flota cristiana y los miles de cadáveres que quedaron sobre aquellas playas maldecidas.

De la poca disposición de Felipe II para involucrarse en la temeraria empresa, dan testimonio las cartas que el monarca hispano dirigió a su embajador en Portugal, cuando ya se ultimaban los preparativos. En una de ellas declara su enfado con los capitanes que se han atrevido a reclutar soldados en Granada y Sevilla sin su licencia, «más por respeto al rey [don Sebastián] he tenido por bien perdonarles y mandarlos dar libertad; así se lo podéis decir.»

De forma que ambos reyes se separaron sin acuerdos que comprometieran a España en la expedición, y la opinión adversa de Felipe II quedó manifiesta, pero don Sebastián era su sobrino, además de gran defensor de la fe católica, y el capítulo de las alianzas no se cerró por completo. A Portugal le serían entregados, sin hacer mucho alarde, aprovisionamientos, víveres, quinientos quintales de pólvora y armas, más algunos voluntarios castellanos y la mediación para contratar un contingente de seis mil soldados alemanes en los Países Bajos, a pesar de que muchos de ellos se declararan luteranos. A este refuerzo se unió el envío a Lisboa de los capitanes Aldana y Diego de Torres, que llevarían a cabo una misión secreta para informar a don Sebastián del estado de las defensas en las costas y el interior de Marruecos.

La misión de Aldana se inició en mayo de 1577 y se prolongó hasta mediados de julio del mismo año. Se trataba de un servicio arriesgado, que ambos capitanes cumplieron con acierto. Aldana, que debía de hablar con fluidez el árabe, se hizo pasar por mercader judío, y en el disfraz parece que también ayudó cierta predisposición que la fantasía de algunos biógrafos derivan de la infancia de Aldana, quien tuvo de nodriza a una negra mandinga. También es posible que el espionaje de las defensas costeras marroquíes, en especial las de Larache, se realizara desde el mar, en alguna embarcación ligera.

Para satisfacción de Felipe II, los informes que Aldana y Torres llevaron a la corte portuguesa eran poco alentadores para la causa expedicionaria, pero don Sebastián y el capitán Aldana congeniaron bien, y la amistad quedó sellada con una cadena de oro valorada en mil ducados que el rey portugués regaló al capitán español.

Todavía insistió Diego de Torres ante don Sebastián, unos meses después, en los peligros y la resistencia con la que el ejército portugués iba a tropezar en suelo magrebí, donde se había consolidado como sultán de la mayor parte del país Abdel Malik, tras derrocar a su rival y sobrino Muley Mohammed, quien —aunque refugiado en territorio portugués y aliado de don Sebastián— apenas podía aportar ayuda efectiva en la guerra que se avecinaba. Pero, como es bien sabido, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y las noticias contrarias a su proyecto no hicieron mella alguna en el alucinado monarca portugués.

El contingente de voluntarios reclutados en Castilla fue de unos 1600, la mayor parte de los cuales entró en Portugal por el Alentejo en pequeños grupos, pero Felipe II no consintió que los maestres Sancho Dávila o Alonso de Vargas, cuya pericia táctica era garantía de buen combatir, comandasen esa fuerza, aunque sí lo hicieron el coronel Alonso de Aguilar y los sargentos mayores Luis Hernández de Córdoba y Luis de Godoy, además de los capitanes Aldana y Torres, como hombres de total confianza del rey hispano.

Por temor a estropear una posible tregua con el sultán otomano, que se proclamaba señor de Abdel Malik, Felipe II también dispuso que el alistamiento de los voluntarios castellanos no fuese público, mientras que en Portugal —como refiere el historiador Antonio Villacorta— se realizó «en el mayor desorden administrativo, con desconcierto y la más vergonzosa arbitrariedad y relativismo moral.» «La movilización —dice este autor— alcanzó obligatoriamente a todos los varones útiles. Pero la corrupción estaba tan extendida que aquellos que pagaban un rescate convenido quedaban libres.»

A trancas y barrancas, entre mercenarios alemanes, italianos y flamencoss voluntarios castellanos, portugueses y aventureros, más unos mil magrebíes del derrocado rey Muley Mohammed, el ejército de don Sebastián consiguió congregar unos 24.000 hombres, casi todos bisoños, una tropa notoriamente insuficiente para la magnitud de la campaña proyectada. Para empeorar las cosas, se trataba de un contingente muy poco cohesionado, hasta el punto de que muchos murieron asesinados o pelándose unos con otros mientras esperaban el momento de embarcar, lo que se produjo a primeros de junio entre muestras de entusiasmo popular y algazara soldadesca.

Por fin zarpan las naves. La armada portuguesa recala en Cádiz, y luego en Tánger y Arcila, en la costa atlántica de Marruecos. El rey Sebastián decide desembarcar y aventurarse en tierra, y luego tomar Larache, malamente defendida, una ciudad que podía haberse ocupado fácilmente por mar.

Pero al monarca-guerrero luso no le interesa Larache, en realidad. Su verdadero deseo es batirse a vida o muerte en batalla campal con el ejército de Abdel-Malik que le cierra el camino, y ninguna advertencia sobre la superioridad de la fuerza enemiga, que además conocía todos los movimientos del ejército cristiano por disponer de una eficaz red de espías, será capaz de persuadirlo. Abdel-Malik parece ser el primer sorprendido por la ingenua tenacidad del portugués, y le escribe una carta en la que le pide abandonar el avance, ahora que todavía está a tiempo, «para excusar tanta perdición como te está aparejada», al tiempo que le augura una segura derrota: «Tú me vienes a buscar sin razón, y quieres guerra injusta conmigo, que a Alá no place, ni es de eso contento ni servido. Sabe que esto ha de costar más vidas que granos de mostaza pueden caber en un gran saco. Eres mozo y no experimentado; caballeros tienes con quien te aconsejes, ya que no quieres mi consejo...»

Son los últimos días de julio cuando el capitán Aldana llega a Arcila al mando de 500 soldados castellanos para unirse a la hueste de don Sebastián, y este le recibe con gran contento. El joven rey ha encontrado en el español un alma gemela de cuya lealtad está orgulloso. Aldana, mucho más fogueado y realista, aunque con la mente ya un tanto abducida por la ciega exaltación de su real amigo, tratará en vano a última hora de sacarle de su delirio. Vano empeño.

Los malos augurios de Aldana se refuerzan en Arcila cuando no encuentra el armamento prometido para su contingente castellano, ya que la armada portuguesa, una vez desembarcado el ejército, ha levado anclas y proseguido rumbo a Larache con los abastecimientos. Aldana pondera lo absurdo de la situación, y seguramente hubiera abandonado en ese punto la empresa de no ser por los afectuosos vínculos que le unen a don Sebastián, y porque las órdenes recibidas de Felipe II son claras: «servir al rey de Portugal como a mí mismo.» Por lo demás, como explica en una carta dirigida al gobernador Pedro de Mesquita, no disimula su deseo de dejar la expedición, en cuyo éxito ya no cree. Y eso, «no por miedo de arriesgar la vida, que para un soldado vale poco, sino por no perder el mérito ganado en diversas campañas.»

El enemigo consigo

U

na vez más, Aldana se atiene a su destino de soldado, y desde Arcila, por el camino de Larache, se une al ejército portugués en las proximidades de Almenara, cerca de Alcazarquivir.

El avance prosigue y el ejército sebastianista se sitúa en esta última población, una aldea entre planicies próxima a Larache. En vanguardia de la masa combatiente cristiana iba el maestre de campo general Duarte de Meneses y los caballeros de Tánger, precedidos de un grupo de batidores. A continuación, la artillería y la infantería en dos columnas, cada una de ellas dividida en tres escuadrones: vanguardia, centro o batalla y retaguardia. Y todo el conjunto flanqueado por la caballería ligera.

Las últimas jornadas antes de avistar Alcazarquivir son muy fatigosas, sobre todo por el esfuerzo que supone el avance de los carros de aprovisionamiento y la artillería, tirada por bueyes, que deben salvar vados secos y montículos bajo un calor pegajoso y sofocante. Además, las provisiones escasean y la gente protesta.

Aldana, consciente de la angustiosa situación, titubea. Sabe que si la marcha por tierra se prolonga la perdición está asegurada, pero ante todo es un soldado, un hidalgo de España, comprometido con su rey. Y, además, tiene por encargo entregar a don Sebastián un escrito del duque de Alba.

A falta de tropas, Alba envía consejos estratégicos para la guerra en África, y como fetiche bélico, la celada que el emperador Carlos V abuelo de don Sebastián, se puso cuando entró vencedor en Túnez. «Vuestra Majestad advierta —aconseja el duque— que lleva al enemigo consigo, y que África es tierra llana y no buena para puesto; y así se tendrá cuenta con mejorarse de sitio reforzando siempre la retaguardia con gente práctica y diestra; la vanguardia con gente honrada y escogida, la batalla [centro] con manga suelta de arcabucería, la artillería en lugar fuerte y bien asentada, el acometer con cordura, el esperar con ánimo y esfuerzo...»

Extremando hasta las últimas consecuencias su misión de mensajero, servidor y amigo leal, Aldana anuda su suerte a la del rey-guerrero. Por lo demás, los consejos de Alba ya valen de poco, porque la tropa sebastianista resulta difícil de gobernar y anda recelosa y con la moral baja por el continuado esfuerzo y la lentitud del avance. Algunos soldados sufren ya alucinaciones y desmayos por el calor y la mala alimentación. Abandonando las armas, se dejan caer en tierra y renuncian a seguir andando. Su desaliento contagia al resto de las tropas.

La marcha en tales condiciones es locura, y para conseguir moverse más rápido, Aldana propone al rey luso abandonar la artillería (36 piezas de campo muy buenas) y parte de los 1200 carros cargados de matalotaje, pero don Sebastián no quiere ni hablar de ello. Nadie le va a quitar la gloria de pelear, y los cañones le son necesarios para lograr la victoria que cree tener al alcance de la mano.

Aldana —ya nombrado maestre general de la infantería por decisión de don Sebastián— trata de concertar y poner al ejército en el mejor orden posible, aunque —dice un cronista— «lo tragaban y llevaban tan mal los portugueses, que no le obedecían, como era de razón, ni se podía conseguir de ellos aquella rigurosa obediencia que profesa la nación española en la guerra.»

El día 2 de agosto de 1578, don Sebastián decide cruzar el río Mojacín, fácil de vadear, y dar batalla inmediata a las tropas de Abdel Malik. Todo está a punto para el ataque y el 3 de agosto ambos ejércitos acampan casi juntos, mientras Abdel Malik, con el estómago corroído por el veneno agoniza sin remedio.

El 4 de agosto, día de Santo Domingo de Guzmán, el rey portugués convoca de urgencia a su consejo de guerra. El dilema es atacar primero o esperar a ser atacados, ya que la posición del ejército cristiano se considera favorable. Pero los ánimos en el campamento portugués, llegada la hora de la verdad, flaquean. Algunos jefes no se andan por las ramas. Proponen romper el contacto y retirarse a Larache, aprovechando la oscuridad de la noche. Si el enemigo se apercibe de la maniobra y ataca, siempre podrán contar con el apoyo de los barcos que se mantienen vigilantes en la costa.

Es fácil suponer cuanto debieron de doler al joven rey-guerrero esas palabras. Él lo había dejado todo atrás y había llegado hasta allí para combatir, ¿cómo podría dar ahora media vuelta y quedar como un cobarde?

La tristeza y abatimiento de don Sebastián caen como una losa sobre los capitanes y nobles del consejo. El silencio opresivo se rompe cuando Cristóbal de Távora, capitán de aventureros y colaborador íntimo de don Sebastián, increpa a los partidarios de la retirada y adula a su señor: «¡Adelante, Majestad, que el triunfo es vuestro!»

A esas alturas, Aldana ya ha aceptado ligar su suerte a la del rey amigo, y aun a sabiendas de la ratonera en que se hallan atrapados por la ceguera de don Sebastián, su honor le impide oponerse y declararse partidario de una retirada que, en realidad, se trataría de una fuga acicateada por el miedo. Pero de ningún Aldana se ha dicho que tuviera miedo a morir en batalla, y él no será menos. Si su sangre ha de perderse en África, que así sea, y el español pide al rey que tome la iniciativa y empiece la lucha inmediatamente. Lo declaró a grandes voces, para que a todos alcanzaran sus palabras, y para subrayar la firmeza de su decisión.

Al oírle, don Sebastián, satisfecho como el niño que ha conseguido un capricho, se muestra alegre, abraza a Aldana y ordena abandonar la posición y levantar las tropas para acometer al enemigo. Será su última decisión descabellada.

«Toda la infantería —dispone el rey luso— queda a las órdenes del capitán Aldana, ascendido desde este momento a maestre de campo general, y yo mandaré la caballería.» El nombramiento siembra disgusto y murmuración entre los fidalgos portugueses, siempre muy reacios a ser mandados por españoles, e incluso entre algunos jefes españoles, como el sargento mayor Luis de Godoy, que se consideraban con más méritos. Don Sebastián, tajante, zanjó en seco las protestas. «Mandaré cortar las cabezas de todos los que no obedezcan a Aldana», amenazó.

Para el capitán-poeta empieza entonces el último tramo de su viacrucis. Su decepción es grande cuando revisa los efectivos a su mando. Faltan avituallamientos y sus oficiales, incluso los que proceden de Ceuta y Tánger, carecen de otra experiencia bélica que no sea de escaramuzas y pequeños choques. Nunca han participado en batallas contra un gran ejército bien armado.

Los musulmanes, que observan la maniobra cristiana con ojo de halcón, operan con pericia. El día anterior habían cruzado el río Lucus, y se habían situado en una penillanura muy adecuada para la maniobra de su caballería. Cuando el moribundo Abdel Malik tuvo noticia de que las tropas portuguesas dejaban su campo atrincherado dio por hecha la victoria y dio gracias a Alá, aunque él no pudiera ver el triunfo que le aguardaba.

El biógrafo portugués de don Sebastián, J.M de Queiroz Velloso, dice que el rey, «montado en su caballo morcillo, con la mano en la lanza y el cuento en tierra, el yelmo levantado», pronunció una arenga y luego dio la señal de batalla.

Las crónicas han recogido que en esos momentos se produjeron en España presagios funestos. Uno fue en la aldea aragonesa de Velilla, donde las campanas de la iglesia voltearon solas, sin que nadie las tocara ni las moviera el viento. La otra señal nefasta llegó de un visionario fraile franciscano, fray Nicolás Factor, que anunció la muerte de don Sebastián con precisión matemática.

Cuando toca

T

rabado el combate, fueron los aventureros [44] los primeros en lanzarse contra el enemigo, como si cada uno quisiera ser el primero en clavar su lanza en un pecho moro», apunta el historiador Alfonso Danvila [45]. Por unos momentos parece que la línea musulmana, dispuesta en forma de media luna, está a punto de romperse, pero el ataque queda pronto neutralizado por la retaguardia mora, en la que se distinguen peleando los «azuagos», duros combatientes procedentes del Rif y la Kabilia argelina. Y la vanguardia sebastianista es aniquilada.

A falta de una dirección táctica clara, el desorden se extendió por el centro y la retaguardia del ejército cristiano, golpeado sin tregua por la caballería enemiga, que hace estragos en unas formaciones poco compactas y desentrenadas, integradas por soldados novatos que hasta hace pocos días eran labradores o pastores de cabras.

En vano intenta Aldana reorganizar los escuadrones, muy mermados por las cargas de los jinetes de Malik. Poco a poco, los jefes del ejército sebastianista van cayendo en el barullo de un cuerpo a cuerpo confuso, entre nubes de polvo, vocerío y gemidos de sufrimiento de los heridos. De Aldana sabemos —dice López Anglada— que pereció en uno de los ataques que realizaron los «elches», una pequeña y selecta tropa de renegados cristianos que estaban al servicio de Abdel Malik.

Tras cinco horas de enconada lucha, don Sebastián está herido en la mano derecha y en el rostro. Los últimos caballeros que lo rodean le piden que se retire de la batalla y se ponga a salvo, pero el rey parece más que nunca resignado a la muerte, y casi se diría que la deseaba con ansia.

Su aliado Muley Muhammad, a la vista del desastre, emprende la fuga hacia Arcila y muere ahogado al intentar atravesar el río Mojacín, aunque los que lo acompañaban pensaron que «convencido de la derrota total de sus últimas esperanzas, quiso tal vez suicidarse.»

Como colofón a tanto descalabro, varios barriles de pólvora hicieron explosión con gran estrago sin que se sepa la causa, y el jefe portugués Cristóbal de Távora pidió a su señor que se rindiera —«pues no hay otro remedio»—, algo que, por supuesto, don Sebastián nunca hará.

Todavía don Juán de Portugal, otro de los caballeros de don Sebastián, al ver que su rey sigue peleando, le dice: «¿Qué puede pasar sino morir todos?», a lo que el rey-guerrero aún tiene tiempo de responder con una magnífica frase entre tanta sangre y desbarajuste. «Morir, sí, pero poco a poco.»

Quizá el coetáneo que mejor ha relatado los últimos momentos del bravo e inexperto monarca luso es el cronista y biógrafo de Felipe II, Luis Cabrera de Córdoba:

El rey [...] después de haberle muerto otro caballo, acompañado de algunos fidalgos, habiendo peleado valerosa y alentadamente!...] fue cercado de gran número de alárabes. Un fidalgo, puesto un lienzo en la punta de la espada [en señal de rendición] les dijo como estaba allí el rey, y [los moros] respondieron que dejasen las armas. Sintiólo [don Sebastián] de manera que sin esperar razón ni petición, se abalanzó contra ellos, con última desesperación, acompañado de los que le seguían, procurando alcanzar salvación peleando, donde dicen que cayó muerto del caballo, y nadie lo afirmó de vista, porque era infamia donde su rey quedaba muerto, quedar caballero vivo que pudiese referir la pérdida.

Y así, los restos de Aldana y del rey don Sebastián quedaron para siempre mezclados con la tierra africana, envueltos en el fragor de la derrota más importante de la historia portuguesa. La triste nueva llegó a España con rapidez. Tan solo quince días después, la escritora y santa, Teresa de Ávila, se hacía eco de la tragedia en una carta enviada desde su convento abulense al padre Jerónimo Gracián, en la que declaraba su pena por la suerte de tan católico rey como era el de Portugal. «Mucho me ha lastimado la muerte...—dice— y enojado de los que le dejaron ir a meter en tan grave peligro. Por todas partes nos da a entender el mundo la poca seguridad que hemos de tener de ningún contento si no le buscamos en el padecer.»

La muerte del monarca eclipsó, como era normal, la de su leal amigo el capitán Aldana. Hombre de acción, espía y poeta de los mejores que el aliento español de un tiempo irrepetible y genial diera al mundo. Dos vidas paralelas de dos países semejantes y asombrosamente separados que pronto dejarían de serlo, aunque finalmente el huracán de la Historia terminara por hundir el barco de la (imposible) unión ibérica, y en el naufragio se fuera perdiendo la memoria del capitán que eligió morir sin reproche porque ya le tocaba.

La dama de la guadaña le había ganado la partida con naipes marcados, pero el honor de los Aldana no admitía protestas. Uno muere cuando le llega la hora.

Y se acabó.