II

EL CAMINO DE PERÓN

(abril-setiembre 1945)

I

Retornemos ahora unos meses atrás, a abril de 1945, para ver de qué manera enfrentaba Perón las crecientes dificultades que erizaban su camino hacia la presidencia. Porque el panorama del coronel se estaba ensombreciendo lenta y perceptiblemente. Es cierto que en ese momento dominaba el gobierno como nunca: su único posible rival, el coronel Enrique González, inteligente y ambicioso, no había encontrado una base operativa como la que su colega había conseguido montar en la Secretaría de Trabajo y Previsión y ya estaba fuera de carrera; el general Enrique Perlinger, que desde el Ministerio del Interior le opuso una sorda resistencia, había sido reemplazado por el contraalmirante Teissaire a mediados de 1944 y por intermedio de este sumiso comodín Perón controlaba varias intervenciones provinciales empezando por la de Buenos Aires. El presidente Farrell, que probablemente no simpatizaba en lo íntimo con su vicepresidente, estaba dispuesto a no cerrarle el camino de sus ambiciones; en el peor de los casos adoptaría una actitud prescindente frente a cualquier vuelco de la situación y sobre todas las cosas haría lo que el Ejército le indicara.

En el plano gubernativo, pues, Perón tenía casi todos los hilos en las manos y dentro de ciertas limitaciones obvias estaba en condiciones de orientar a su arbitrio la política oficial.

Pero ocurría que el margen de maniobra del gobierno de facto se estrechaba cada vez más. En mayo debieron cubrirse tres ministerios, carentes de titular desde la crisis provocada por la definición internacional de febrero: los nuevos ministros[49] no significaban nada y su promoción carecía de signo político; era un claro indicio de que el gobierno de facto disponía de muy pocas barajas a esta altura del juego.

Sí, Perón manejaba totalmente el gobierno; pero el gobierno de facto estaba agotando las últimas etapas de la dinámica puramente revolucionaria, y para agravar la situación, se advertía claramente que había dos terrenos en los cuales crecían las dificultades. Eran, precisamente, los terrenos por los que el gobierno de facto debía transitar para marchar a una salida constitucional. Porque era en lo militar y en lo político donde comenzaba a empantanarse el impulso con que Perón había comenzado su carrera hacia la presidencia.

Era palpable que su persona no despertaba en los cuadros militares la adhesión que suscitara un año atrás. A mediados de 1944 Perón provocó —o al menos no impidió— la disolución del GOU[50]: la logia, indispensable para tomar el poder y afirmarlo, ya resultaba un peso molesto, una instancia ante la cual debía someter sus movimientos. La liquidación de la logia había ampliado, indudablemente, su capacidad de maniobra. Pero provocó resentimiento entre los oficiales que antes se habían sentido partícipes del movimiento revolucionario y ahora veían claramente que éste se encauzaba en función de las intenciones políticas de Perón. Además, las humillaciones que había soportado el país en el marco internacional repercutieron dolorosamente en los cuadros militares, originando un amargo sentimiento de frustración cuyo destinatario era, naturalmente, Perón.

Y un elemento más incidía en la creación de la resistencia que se estaba articulando lentamente en el Ejército: su relación amorosa con Eva Duarte. Desde los primeros meses de 1944 esta liaison era notoria y, para muchos de sus camaradas, inaceptable. Que este coronel viudo recreara su cuarentena con una actriz, era irreprochable e incluso estaba dentro de las más prestigiantes tradiciones del oficio.

—Me reprochan que ande con una actriz… ¿Y qué quieren, que ande con un actor? —solía bromear Perón con grueso humorismo cuartelero.

Pero que se exhibiera públicamente con ella, la presentara a sus amigos, viviera en su casa y la hiciera participar, en algunas oportunidades, en sus tertulias políticas, ya era atentar contra la ética militar…

Estos elementos, sumados a la intensa acción psicológica alimentada desde los sectores sociales afectados por las medidas promovidas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión así como una profusa prensa clandestina que alimentaba con hechos —reales o inventados— todo el arsenal de ataques contra Perón, hacían cada vez más ancha la brecha entre éste y los elencos de jefes y oficiales. Este gradual desapego se evidenciaría físicamente meses más tarde, en ocasión de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, realizada el 6 de julio, como ya se ha visto.

Desde luego, Perón seguía contando con muchos y muy buenos amigos en el Ejército. Su cargo en el Ministerio de Guerra lo habilitaba para estar al tanto de la evolución de las actitudes de sus camaradas y un grupo de fidelísimos oficiales cuidaba sus espaldas en el orden militar desde el edificio de Viamonte y Callao. Pero no ignoraba que la creciente frialdad de los cuadros podía desembocar en cualquier momento en una encrucijada política. Para impedirlo necesitaba producir hechos positivos. Y era éste, justamente, el otro terreno fangoso que cada vez se le hacía más pesado.

El vuelco masivo del radicalismo hacia el oficialismo había fracasado. Perón era demasiado hábil para formular un ofrecimiento público a un partido cuya dirección no lo quería. No podía correr el riesgo de un desaire de este tipo. Se había limitado, entonces, a seducir individualmente, hombre a hombre, a algunos dirigentes. Algunos habían llegado vía FORJA. Otros, traídos por algunos interventores federales que le respondían plenamente, como Bramuglia, que a pocas semanas de iniciar su gestión tuvo una entrevista con Ricardo Balbín[51], y otros dirigentes del radicalismo revisionista, a quienes les ofreció las situaciones comunales de todo Buenos Aires. Ellos aceptaron —Balbín, con la salvedad de que no apoyaría a un candidato presidencial militar— pero el hecho de que la provincia estuviera conducida por comisionados de origen radical no significaba que Perón estuviera en vías de formar un partido propio. Fuera del aporte de algunos dirigentes del interior —con significación política local pero sin dimensión nacional— nada había logrado. Y aún tenía la sensación de que muchos de los dirigentes volcados al «colaboracionismo» estaban especulando con la mayor frescura: obtenían del oficialismo todo lo que podían, nutrían sus clientelas electorales pero estaban dispuestos a volcarse hacia cualquier posición en cualquier momento. Creían hacerle un favor a Perón al arrimarle su apoyo y sacarle nombramientos; de ninguna manera se consideraban desvinculados del radicalismo. Más bien esperaban que un movimiento de arrastre iría arrimando a la UCR hacia el oficialismo y de este modo las actitudes individuales que iban adoptando quedarían eventualmente justificadas.

Pero además de este fracaso, Perón debía computar, en estos primeros meses del 45, otras limitaciones políticas. Los nacionalistas lo odiaban; lo consideraban un traidor. De los partidos tradicionales no había llegado nadie, salvo algunos socialistas que, como ya se ha señalado, estaban cerca del oficialismo en función de sus responsabilidades gremiales. Hasta entonces —y varios meses después— ningún argentino osaba denominarse «peronista».

Lo peor para Perón era que el territorio político se le estaba achicando de manera alarmante. Las vagas declaraciones oficiales sobre elecciones debían concretarse cada vez más: la situación internacional no dejaba mucho margen para evasivas. Sin apoyo entre los partidos tradicionales ni de un movimiento popular nuevo, el tiempo de Perón estaba estrechamente vinculado a la duración de su control sobre el Ejército. Sólo una circunstancia jugaba a su favor en este terreno: la certeza existente en los cuadros militares de que una elección, en las condiciones vigentes, no haría más que retornar al régimen anterior a la revolución del 43, con alguna variación formal de elencos y rótulos. Es decir que la convocatoria a elecciones —estamos hablando de abril de 1945— significaba el fracaso de la revolución y de las Fuerzas Armadas que la habían avalado. Y esto no lo podían admitir los jefes y oficiales que, aunque no se sintieran entusiasmados por Perón, no podían aceptar que la institución pasara por la humillación de regresar mansamente a los cuarteles dejando que todo volviera a estar como antes. Los sentimientos antimilitaristas de la oposición —apenas velados en documentos públicos— tendían por reacción a que el Ejército viera el problema político como una cuestión de defensa propia. Más que defender al régimen de facto o a Perón, los jefes y oficiales de 1945 trataban de salvar el prestigio de las Fuerzas Armadas, cuyo destino parecía unido al destino del gobierno que era su criatura.

Perón tenía que descongestionar con urgencia el ambiente militar. El 23 de abril produjo un hecho importante en ese sentido. Distribuyó a la prensa una declaración en la que aseguraba no aspirar a la presidencia. Agregaba: «Me opondré enérgicamente a todas las gestiones que se puedan hacer para erigirme en candidato». La declaración añadía una serie de conceptos, ya repetidos en anteriores oportunidades, sobre la necesidad de mantener las conquistas sociales de los trabajadores y abrir una nueva era política en el país.

¿Era sincero Perón?[52] Probablemente no. La declaración se emitió fríamente, por escrito y como de mala gana: no tuvo el resonante marco que podía haber acogido un renunciamiento como éste. Por otra parte, los conceptos que incluían sugerían tácitamente la condición de que un hombre de la Revolución debía promover la trascendencia institucional posterior a la obra realizada por el gobierno de facto. Además, el momento en que se emitió la declaración era particularmente delicado para el régimen militar, a pocos días de la misión Warren, que había llegado a sustanciales acuerdos con el gobierno argentino en materia económica y de equipamiento, cuyo cumplimiento estaba condicionado, notoriamente, a la rápida normalización del país. El deshielo diplomático se estaba produciendo aceleradamente y el gesto de Perón tenía para él una ventaja: postergaba por decisión espontánea una interpelación de sus camaradas que tenía que llegar fatalmente y le permitía seguir actuando como un verdadero aspirante a la Presidencia amparando sus reales intenciones en la palabra empeñada. Total, los hechos a veces arrasan las palabras…

Lo que parece seguro es que no medió ninguna presión militar u oficial para que Perón formulara su sorpresiva declaración. En el ya mencionado folleto ¿Dónde estuvo?, transcribe «Bill de Caledonia» la explicación que dio Perón al hecho:

—Yo fui el primero en condenar una candidatura oficial. Cuando aparecieron los primeros indicios que me sindicaban como tal candidato, reunido con Mercante resolví poner fin a las especies circulantes con una declaración decisiva en la que negaba en forma absoluta la veracidad de tales afirmaciones y desautorizaba a quien girara mi nombre en tal sentido, condenando abiertamente la posibilidad de candidaturas oficiales que representaran la continuidad del Gobierno como imposición del mismo y no de la voluntad popular, dentro de la cual el Ejército jugaba un rol como fuerza también popular. Hice publicar tal declaración en los diarios.

Y agrega:

—Esta declaración fue personal. No soy hombre de dejarme imponer nada.

Esto último parece haber sido cierto. Dentro de la estrategia de Perón, lo mejor que podía hacer en ese momento era manifestarse públicamente ajeno a la eventual carrera presidencial, para prepararse a ella sin interferencias prematuras.

Pero a medida que crecía la osadía opositora y que el gobierno de facto se veía obligado a seguir abriendo compuertas al tempo político, Perón sentía que se le iba estrechando el cerco. La llegada de Braden y su actividad ulterior lo habrían de colocar en un enfrentamiento difícil; pero al mismo tiempo contribuiría a definir líneas políticas. En esta emergencia Perón estuvo brillante. Como lo hizo en otras ocasiones de la vida, resolvió atacar. Quedar a la defensiva era dejarse acorralar. La única salida era bajar la cabeza y embestir hacia el cerco para romperlo.

La indecisión radical, el cada vez más desganado apoyo militar, la limitación del terreno de maniobras del gobierno lo obligaban a un solo camino: crear un gran movimiento popular. Tenía la base: la Secretaría de Trabajo. Tenía algunos dirigentes y disponía de los recursos del Estado. Con esos solos elementos no se fabrica un movimiento auténticamente popular. Pero pueden ayudar mucho si se los maneja con habilidad y decisión. Perón lo hizo. Mientras seguía acentuando sus profesiones de fe yrigoyenista ante los políticos que lo visitaban más o menos clandestinamente, radicalizaba su posición en el terreno social. Era la única forma de movilizar las masas que hasta entonces lo veían con simpatía pero sin fervor.

En esta intención, el discurso que pronunció el 1º de mayo, ante una concentración bastante apreciable de trabajadores reunidos frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue un aporte importante. Leído casi un cuarto de siglo después, no es posible negar que las palabras de Perón contenían conceptos de verdadero estadista.

Habló del estado en que se debatían los trabajadores antes de 1943 y recordó que aunque existían algunas leyes que reconocían sus derechos, era tan inextricable el cúmulo de trabas que obstaculizaban su ejecución que podía decirse que esas normas no se cumplían.

—Yo he removido ese estado de cosas —declaró Perón enfáticamente—, y si por haber salido en defensa del derecho de los hombres que trabajan, mi nombre ha de ser execrado por los que vivían felices con la infelicidad de cuantos contribuían a levantar e incrementar su fortuna, ¡bendigo a Dios por haberme hecho acreedor a tal execración!

Habló después de política:

—Es preciso insistir en que los principios constitucionales han de imperar libremente porque ni el fraude ni la violencia ni las amenazas ni los halagos ni las veleidades de los hombres pueden torcer los caminos de nuestra vida institucional. Nuestra vida institucional se ha desarrollado en el ambiente tímido y confortable de los salones, como flor de invernadero… Hoy la vida es mucho más ardua que la transcurrida en el período que lleva recorrido nuestra patria como país libre y políticamente organizado. Por eso no debemos temer enfrentarnos con la realidad, por dura que sea… Y si nos angustiamos ante un problema social grave —que no hemos creado, provocado ni agravado, sino que existía y se disimulaba— debemos apelar a todos los remedios para lograr su curación.

Era el tema de la inserción de las masas en la vida política, que desarrollaría varias veces en los próximos meses. Pero esa inserción no debía desequilibrar la estructura de la comunidad:

—Conozco —dijo— los linderos que separan la reivindicación obrera de índole económico-social de otra que aspira al dominio del proletariado; conozco que tan peligroso es para nuestra paz interna el extremista que aspira al triunfo para vengarse de las injusticias recibidas como el potentado que financia las fuerzas opresoras del pueblo. Y conozco cuánto más peligrosa es la alianza entre unos y otros, cuando a toda costa pretenden apoderarse del poder con la secreta esperanza de sacarse del medio al aliado para quedar como único dueño y señor de la situación…

Luego denunció supuestas maniobras de las fuerzas patronales, que pretendían llevar al fracaso la política salarial del gobierno promoviendo el alza indebida de los precios como recurso político para llevar a los trabajadores a la desesperación. Pidió moderación a los obreros en sus reivindicaciones, señalando que el país no podía dar más de lo que tenía y que pretenderlo todo era utópico e irrazonable. Se refirió largamente a los problemas que debería encarar el país en la posguerra y se burló de los que temían esa etapa.

—Somos trabajadores y no somos tontos —aseguró—. Tenemos un territorio donde pueden criarse millones de cabezas de ganado sin necesidad de techo. Hemos cosechado trigo durante cuarenta años sin necesidad de abonar la tierra. ¡No hay que tener miedo al futuro!

Fue un brillante discurso, uno de los mejores que pronunció en esa época. Lo bastante moderado como para no asustar a la clase media, a los pequeños propietarios ni a sus propios camaradas; lo bastante avanzado como para garantizar a los dirigentes sindicales que la política social continuaría; lo bastante general como para marcar que no era un demagogo atenido a lo circunstancial, sino un gobernante capaz de apreciar con visión y serenidad el futuro inmediato.

Sus ataques a las fuerzas patronales que no querían comprender —según él— su política y conspiraban al lado de sus adversarios políticos quedarían justificados un mes y medio después, y no porque Perón hiciera nada sino porque la oposición vino a servirle en bandeja sus argumentos.

II

El 15 de junio una página entera de cada diario reprodujo un «Manifiesto de la Industria y el Comercio», firmado por casi 300 entidades. «El gobierno prosigue e intensifica una política económica y comercial cuyas consecuencias peligrosas nos hemos esforzado en demostrar», decía. Atacaba la acción de la Secretaría de Trabajo, denunciaba que la política de salarios aparejaba un proceso de inflación y que sería imposible contener el aumento de los precios. Tres días después, la Sociedad Rural publicaba una «solicitada» que, en síntesis, postulaba la «libertad económica» citando abundantemente a Churchill, Truman y Lord Samuel. Luego sería el turno de la Confederación de Sociedades Rurales: «El Estatuto del Peón elimina la jerarquía del patrón —quejábase— para dejar a merced de los peones o de cualquier agitador profesional… conspirando contra la tranquilidad y la vida de las familias y las de los hombres honestos que trabajan en el campo.»

Las expresiones de las entidades económicas[53] no tenían el tono apocalíptico del documento de la Confederación de Sociedades Rurales pero atacaban duramente la política oficial. A juzgar por su tono, el desastre económico era inminente en el país.

Es cierto que los aumentos salariales podían significar inflación. Pero el producto bruto interno se incrementaba y la masa de dinero no estaba en desproporción con los crecientes bienes y servicios. Además, esos aumentos ampliaban el mercado consumidor, insertaban en el proceso económico a amplios segmentos sociales que antes carecían de poder adquisitivo y ahora se sentían habilitados para comprar más productos. La clave residía en la forma que se condujera en el futuro el proceso. Hasta ese momento la inflación no intoxicaba más de lo que lo hiciera la expansión monetaria iniciada por el gobierno de Castillo en 1942. A lo sumo, mareaba un poco y producía una deliciosa euforia, como una burbujeante champaña. Todo proceso de industrialización acarrea algunas líneas de fiebre inflacionaria y mucho más cuando se origina en una circunstancia externa (en este caso la guerra) cuya cesación puede ser catastrófica si no se articula paralelamente el mercado interno que lo sostendrá después que desaparezca la anomalía originaria.

Pero estas consideraciones no preocupaban mucho a Perón. Lo importante era que la oposición se manifestaba ahora a través de las organizaciones patronales. No era una ocasión para desperdiciar. Dos días después el vicepresidente entregaba a los periodistas una larga respuesta a la presentación patronal, aumentada con sus propios comentarios. De entrada invalidaba la presentación, asegurando que tenía un carácter netamente político. Después entraba a teorizar sobre las dictaduras del proletariado y las dictaduras del capitalismo; el gobierno no quería ni una ni otra cosa sino poner las cosas en su justo término medio. Pero lo importante era el origen de la presentación:

—Las fuerzas que firman el manifiesto —dijo Perón— han resucitado dentro del país la eterna oligarquía política que gobernó durante tantos años. Yrigoyen fue el primero que quiso poner las cosas en su lugar, abatiendo esa oligarquía económica que sustentaba la oligarquía política que era su instrumento… Y fue la reacción de esa oligarquía la que volteó a Yrigoyen…

Agregó que no iba a contestar ninguno de los cargos, porque no eran de carácter técnico sino cuestiones generales de carácter más o menos político. Sibilinamente aludió a la Semana Trágica, que uno de los documentos patronales había mencionado.

—Esto hace suponer que quieren otra Semana Trágica —distorsionó Perón—. Entendida así la tranquilidad social, no hay nada que conversar. Si se trata de matar cinco o seis mil obreros para luego obligar a trabajar como se quiera y por lo que se quiera con el objeto de asegurar veinticinco años de tranquilidad social, yo no me voy a prestar para eso…

También habló de los capitales foráneos —que según las presentaciones patronales huirían del país— para afirmar que «pocas veces se han invertido en forma estable y con miras al interés general de la Nación».

—No faltarán —dijo— capitales sino que, por el contrario, los tendremos de muy buena fuente, proveniente del ahorro popular, establecido con los aportes y contribuciones de nuestro régimen de previsión social. Serán capitales argentinos al servicio del progreso del país y que, al propio tiempo, afianzarán los sistemas jubilatorios que protegen a nuestros trabajadores.

Pero Perón no se detuvo demasiado en esta peregrina idea sobre la función del dinero que empezaba a repletar las cajas de jubilaciones e insistió en el cariz político del problema.

—El fraude electoral y los negocios públicos no eran los únicos males que padecía nuestro país. También lo afectaba una profunda injusticia social, que los hombres del 4 de junio queremos eliminar en la medida que la época y las circunstancias lo permitan.

Ya estaba conseguido el efecto deseado: ahora eran los obreros los que tendrían que hablar. De inmediato vinieron las reacciones defensivas de las organizaciones sindicales. Los bancarios, los empleados de comercio, los de seguro, capitalización y ahorro, los telefónicos, la Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios, y otras asociaciones gremiales se lanzaron a una guerra de solicitadas, exaltando la política de la Secretaría de Trabajo y acusando a las entidades patronales de querer regresar a un pasado inaceptable. Daban cifras de ganancias, acusaban de insensibilidad a los patronos, usaban el lenguaje clásico del anarquismo de principios de siglo. Las publicaciones dejaron la sensación de que un proceso catalizador se estaba produciendo aceleradamente; que sindicatos enteros que hasta entonces se habían manifestado oficialistas con mucha reserva ahora estaban dispuestos a cualquier extremo para defender una política social cuyo promotor era atacado en esa forma, en coincidencia con la actividad político-diplomática de Braden.

Menos de un mes más tarde —el 12 de julio— la CGT organizó por primera vez un acto de apoyo a Perón. El proceso estaba maduro para jugar esta carta. Si en noviembre de 1944 fue escaso el acto destinado a recordar la creación de la Secretaría de Trabajo, ahora, ocho meses más tarde, la demostración de fuerzas fue impresionante. Concentraciones parciales en Congreso, Plaza San Martín y Monserrat, avanzaron ordenadamente hacia Diagonal Norte, entre Maipú y Florida, donde se realizaría el acto. Compacta, sólida, haciendo gala de un entusiasmo enronquecido que no se veía en las calles desde los tiempos de Yrigoyen, la multitud llevaba algunos cartelones con la inscripción: «Perón Presidente». Eran todavía una curiosidad: los obreros que llegaban de Berisso, de Lanús y Avellaneda, de San Martín, no pensaban en el problema presidencial. Simplemente sentían que Perón les había dado lo que no les había dado nadie y venían a gritar su apoyo. Los oradores contribuyeron a aclarar las cosas.

—No basta hablar de democracia —dijo Manuel Pichel, en representación de la CGT—. Una democracia defendida por los capitalistas reaccionarios no la queremos; una democracia que sea un retorno a la oligarquía, no la auspiciaremos.

Ángel Borlenghi fue más claro todavía:

—La revolución del 4 de junio, con todos sus errores, está a tiempo para pasar a la historia realizando una obra de justicia social completa. Y en esta materia la clase trabajadora afirma que no tiene por qué tener escrúpulos de carácter constitucional respecto de las facultades del gobierno de facto para dar leyes en beneficio de los trabajadores. Cuando en 1930 —recordó Borlenghi— se estableció un gobierno de facto, que se entregó amorosamente en brazos de la oligarquía, ¿han venido acaso los constitucionalistas a decir que ese gobierno no tenía funciones legislativas?

El acto fue importante y entusiasta. En ningún momento los oradores mencionaron el nombre de Perón; pero todo estaba cargado de una indeclinable adhesión personal al vicepresidente. Fue ésta la primera oportunidad en que los adictos a Perón vocearían su rotunda definición:

—Ni nazis ni fascistas: ¡Pe/ro/nistas!

Después que terminaron los discursos la manifestación avanzó hacia la Secretaría de Trabajo y Previsión y reclamó la presencia de su titular. Perón apareció en el balcón, sonriente, eufórico. Pronunció un corto discurso, en el viejo y buen estilo del hombre calumniado, atacado por todos, que sólo desea que su bandera siga adelante, quienquiera sea el abanderado. Después todo el mundo se fue a casa, feliz y contento.

Lo del 12 de julio fue algo señalable. Perón necesitaba de esa evidencia de apoyo popular[54], porque en ese momento Braden arreciaba su campaña. Recordemos que una semana antes Braden y Perón habían mantenido su borrascosa, última entrevista, y las hostilidades ya se habían desatado secretamente; ahora era menester una pública y desembozada acción bélica contra el embajador norteamericano, que se disponía a viajar a Santa Fe para continuar en el interior su campaña.

La ruptura pública de hostilidades se originó en un suceso de carácter geológico ocurrido a varios miles de kilómetros de Buenos Aires. Unos trescientos peones chilenos habían perecido, aplastados por un derrumbe en las minas de la Braden Copper. Fue desde luego un hecho sólo imputable a la fatalidad. Pero la coincidencia de nombres venía demasiado bien para desaprovecharla.

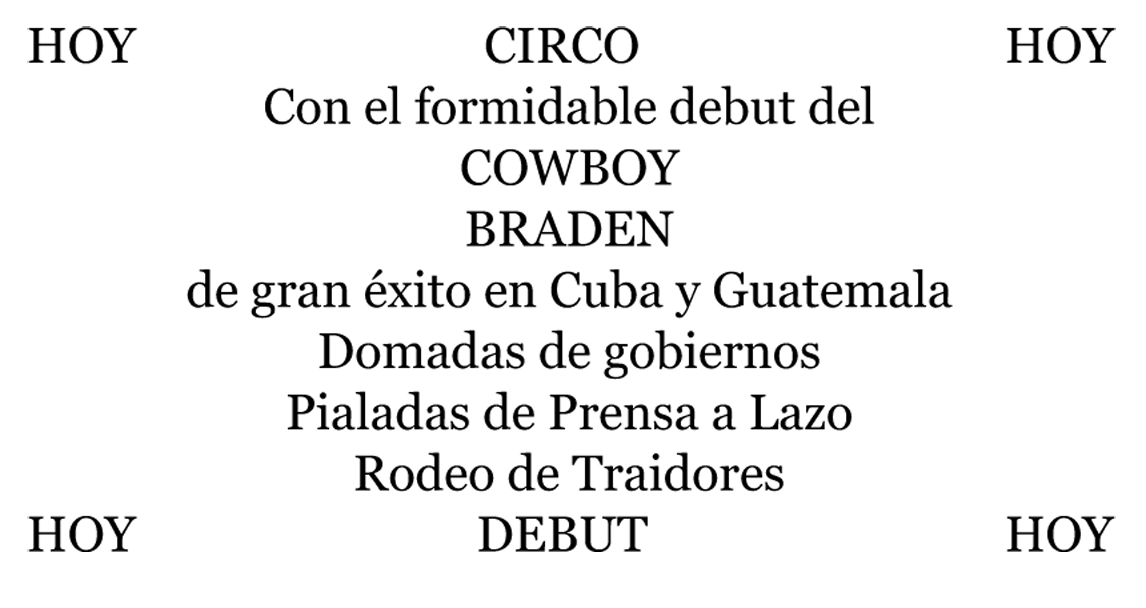

El 18 de julio Buenos Aires amaneció empapelada con unos carteles que convocaban a un acto en el Teatro Casino, en protesta por la tragedia de los obreros de la Braden Copper. Firmaba una entidad desconocida: El Comité Gremial Americano, mágicamente implementado para este acto.

Un público más curioso que conmovido siguió, dos días después, las películas que se pasaron y los oradores y poetas que se turnaron en la tribuna para vociferar contra la explotación de los hermanos chilenos por los Braden. Por los vivas y mueras que allí abundaron, por el anonimato de la organización y participantes —el único nombre conocido fue el de su locutor, Julián Centeya—, por la publicidad que obtuvo el acto y su impunidad, por los volantes que se arrojaron, todo el episodio olía desde lejos a Trabajo y Previsión.[55] Era el primer disparo público de una lucha en la que iban a medirse dos personajes igualmente obstinados. Todos estos días y hasta el regreso de Braden de su campaña por el litoral, las calles porteñas se vieron inundadas de volantes con textos como los que siguen.

¿Sabe Ud.:

Que el «cowboy» Braden expresó al cuerpo diplomático en pleno que iba a «domar» en un mes al país de los argentinos, metiéndoselo en el bolsillo como al morocho Batista? ¡Atención a los corcovos, muchachos!

¿Al Capone en Buenos Aires?

Noticias no confirmadas dejan suponer que un personaje parecido a Al Capone actúa en esta criolla ciudad de los Buenos Aires, tratando de extorsionar al país. Lo ayudan el Círculo de la Prensa, la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio.

¡OJO!

Nota: Informes en el Banco de Boston.

Aclaración:

Lincoln y Washington

no tienen nada que ver con

el «cowboy» Braden

«domador» de gobiernos sudamericanos.

El Gran Roosevelt se hubiera ahorrado de enviarnos un «cowboy» porque sabía que estaba de sobra entre los gauchos.

La campaña de panfletos[56] —de los que hemos seleccionado algunos pocos— cesó cuando el cowboy volvió a Buenos Aires. La Cancillería declaró que se haría una investigación para establecer su origen, lo que por cierto nunca se determinó. Ni hacía falta.

Después de este primer round, Perón entró en una vertiginosa etapa oratoria. Casi todos los días pronunciaba un discurso, casi siempre con motivo de actos que diversos sindicatos realizaban para agradecerle las mejoras obtenidas. Parecía que estuviera aprovechando las últimas oportunidades de que disponía para apresurar el proceso de diferenciación política entre sus seguidores y sus adversarios.

El 19 de julio habla ante la Federación de los Obreros de la Alimentación: «Ha muerto todo prejuicio burgués y nace una nueva era en el mundo, en la cual han de afirmarse los derechos, las responsabilidades y la intervención de las masas obreras en la solución de los problemas fundamentales.» El 25 saluda a los nuevos camaristas de la Justicia del Trabajo, que han jurado ante el presidente Farrell; la negativa de la Corte Suprema a tomarles juramento brinda a Perón una nueva oportunidad de reafirmar, si cabe, el sello revolucionario del nuevo fuero laboral. Al día siguiente habla en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación ante una comisión femenina que postula el voto para las mujeres con el auspicio de uno de los organismos de la Secretaría de Trabajo: «Prometo empeñarme para que el voto femenino sea pronto una realidad argentina». (Núcleos de mujeres democráticas salieron en seguida a la palestra rechazando el sufragio femenino si no llegaba por la vía constitucional.) El 29, ante La Fraternidad: «Hay ciertos hombres que cuentan con todos los recursos necesarios para buscar sutilezas y anular, una a una, toda la justicia que se ha hecho durante nuestra administración. Es cuestión de habilidad. Hay muchos sistemas que sin violencia pueden ir anulando sucesivamente todas las conquistas obtenidas.» Y en el mismo acto: «La actual política del gobierno nos ha puesto frente a poderosos enemigos. Las fuerzas vivas, los diarios pagados por estas fuerzas y por otras fuerzas menos responsables todavía; los funcionarios que vivieron siempre de los abultados honorarios que reditúan las empresas extranjeras y capitalistas; todos ellos se han colocado frente a la Secretaría de Trabajo. Si los obreros apoyan esta lucha, vencerán ellos y venceremos nosotros.» Y todavía al día siguiente, ante la Asociación Empleados de Molinos Harineros, en el Teatro Maipo: «Nada de lo que hacemos nosotros está hecho con desinterés: si realizamos una construcción es porque queremos favorecer a alguien en nuestro propio beneficio. Si queremos que no haya fraude, estamos restringiendo la libertad; si queremos terminar una obra, estamos postergando la vuelta a la normalidad; si queremos realizar un programa completo para que nadie pueda en lo futuro mover ninguna de las conquistas alcanzadas por los hombres de trabajo, estamos tratando de perpetuarnos en el gobierno… y lo triste, señores, es que quienes hablan de esa manera son los que nunca hicieron nada, a pesar de haber dicho mucho; y son también los que reclaman libertad, justicia, normalidad, comicios libres, los que han escrito en la historia institucional argentina las páginas más anacrónicas.»

Golpeaba bien, Perón. Sabía en qué lugar de la llaga debía poner el dedo… Las alusiones a la desaparición de los prejuicios burgueses tendían a hacerlo aparecer en posición más avanzada que sus adversarios dentro del movimiento sindical. Lo del voto femenino enviaba un galante sondeo a un eventual electorado, totalmente ignorado hasta entonces. La referencia a la habilidad con que se pueden anular las conquistas sociales estaba dirigida a la Corte Suprema y al Colegio de Abogados, que contemporáneamente negaban la constitucionalidad del fuero laboral. La insinuación sobre los poderes que lo enfrentaban respondía al alud de firmas que había recogido en esos días el documento de protesta por la campaña de volantes contra Braden. Las palabras sobre las calumnias lanzadas por quienes habían «escrito las páginas más anacrónicas» en la historia de las instituciones argentinas, contraatacaban los discursos de los conservadores en Mercedes.

Para todo tenía una respuesta rápida y oportuna el verborrágico coronel. Y un particular dinamismo, una cierta euforia lo llevaba en esos días a lanzar su ofensiva con todo vigor, porque el 28 de julio había sucedido en las altas esferas militares un hecho que parecía respaldar firmemente su política y abrirle el camino hacia la futura Presidencia.

En 1956, después del derrocamiento de Perón, se publicó un pequeño libro titulado Así se gestó la dictadura. Lo firmaba «Gontrán de Güemes», un evidente seudónimo. En sus páginas se relataban diversos episodios producidos en las Fuerzas Armadas entre 1943 y 1945. Aunque el autor no disimula su antipatía por Perón, los hechos relatados son generalmente ciertos y han sido verificados posteriormente. Esa publicación difundió por primera vez la existencia de un acta secreta[57] levantada en una reunión de altos jefes militares en el Salón de Invierno de la Casa de Gobierno, el 28 de julio de 1945.

Esta reunión fue la culminación de una serie de conversaciones mantenidas por los mandos superiores del Ejército durante todo el mes de julio, a partir del anuncio formulado por el presidente Farrell en la cena de camaradería castrense. Frente a la cerrada oposición de los partidos políticos y demás fuerzas antigubernamentales, los militares se manifestaban preocupados por la suerte que correría la obra de la Revolución en el curso del futuro gobierno constitucional. Si ya la Corte Suprema adelantaba con actitudes muy significativas su opinión contraria a una realización tan importante como la creación del fuero laboral; si las entidades patronales amenazaban con invalidar en el momento oportuno la política salarial del gobierno de facto; si toda lucha por dar a la Argentina un puesto preponderante en el concierto americano, independiente de la gravitación de Estados Unidos y pareja por lo menos con la de Brasil, corría peligro de quedar arrasada bajo la influencia norteamericana, incontrastable en las filas opositoras… resultaba urgente —decían los promotores de las reuniones militares, entre ellos el general Ávalos— instrumentar una salida política que garantizara para el futuro el mantenimiento de la obra revolucionaria.

A la luz de los últimos acontecimientos, el planteo era inobjetable. Y aunque no se dijera, subyacía también un elemento de autodefensa en los cuadros militares; en el encono opositor se hablaba ya de hacer juicios como los que se estaban preparando contemporáneamente en Europa contra los jefes nazis, y el tono antimilitarista crecía en los sectores democráticos. La salida institucional para la Revolución era, pues, un problema de prestigio de las Fuerzas Armadas pero asimismo de cobertura personal para sus jefes.

Naturalmente, en las conversaciones mantenidas el nombre de Perón se jugó abundantemente. Aunque muchos tenían reservas sobre su conducta pública y privada, aunque la intensa acción psicológica de la oposición no dejaba de influir sobre sus camaradas, en los mandos subsistía la idea de que Perón era el hombre más capaz de la Revolución y el único apto para sacarla adelante. De capitán para abajo la cosa era distinta y la sorda hostilidad contra Perón crecía al ritmo de la intensidad de la acción opositora. Pero en las Fuerzas Armadas los que mandan son los de arriba… y en julio de 1945 la opinión de los coroneles y generales era que Perón debía tener vía libre para protagonizar la salida constitucional.

Así pues, el 28 de julio se realizó la reunión decisiva, presidida por el general Farrell, en el Salón de Invierno de la Casa Rosada. El acta que se leyó y aprobó —redactada por Humberto Sosa Molina— decía así:

«1º) Resolución: Concordante con la decisión expresada por el señor Presidente en la anterior reunión de generales y oficiales superiores, orientar en forma definitiva la política del gobierno, para la cual:

a) Deben continuarse las gestiones de acercamiento, ya iniciadas con el partido mayoritario, y en caso de no obtener resultado promover la formación de un nuevo partido que levante la bandera de la Revolución.

b) Continuar fomentando el apoyo de las masas a los dirigentes de la Revolución, para que éstos puedan presionar con ella, como caudal electoral.

2º) Eliminar los intereses de círculos, a fin de que todos los miembros del Poder Ejecutivo respondan a una sola orientación política en forma clara, terminante y decisiva.

3º) Reorganizar el gabinete y para obtener los objetivos señalados:

a) Que el Presidente proceda de acuerdo con el Vicepresidente.

b) Que se eliminen del gobierno los hombres de tendencias políticas contrarias.

4º) Frente a la negativa de los dirigentes de los partidos políticos de colaborar y respetar la obra de la Revolución, que el gobierno busque la forma de que la voluntad de la mayoría popular, que se la considera favorable a la Revolución, pueda expresarse libre y democráticamente de manera que el Presidente que surja sea la expresión de esa voluntad popular.

5º) Los generales y oficiales superiores firmantes expresan su lealtad y apoyo para que el gobierno pueda alcanzar los objetivos que se han señalado, los que se vinculan con el éxito o fracaso de la Revolución y su justificación ante la historia.

Buenos Aires, julio 28 de 1945.»

Modelo de prosa militar hasta en las incorrecciones gramaticales, esta resolución era la luz verde que necesitaba Perón para lanzarse, con las espaldas cubiertas, a la conquista del poder. Es explicable, entonces, la euforia con que en esos días hablaba, la seguridad con que contraatacaba a sus adversarios, la actividad que desplegaba en sus largas jornadas. Ya estaba en condiciones de emprender la etapa final.

Y no sólo en condiciones políticas sino en condiciones físicas: tal vez en ningún momento dispuso de una capacidad de trabajo más admirable[58] y un poder de atracción más irresistible. Estaba en los finales de sus sanos y robustos 49 años y prodigaba sin cansancio su tiempo a la acción pública. A las 8 de la mañana ya estaba instalado en su despacho del Ministerio de Guerra. Allí hacía sus entrevistas políticas y conversaba con toda laya de visitantes sin perder su sonrisa, su dinamismo. Almorzaba frugalmente en una habitación contigua a su despacho, generalmente acompañado por uno o dos de sus ayudantes; luego dormía una siesta que era sagrada en sus costumbres. Más tarde se dirigía a la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde reinaba desde temprano una actividad incansable; aquí atendía a dirigentes gremiales y se reunía con sus consejeros personales, reclutados en el viejo equipo de profesionales del antiguo Departamento Nacional del Trabajo y ampliados día a día con nuevos adherentes.

Fue en la Secretaría de Trabajo donde Perón desarrolló ese tipo de oratoria en la que llegó a ser insuperable: la dirigida a grupos de gente no demasiado numerosos, en un tono menor a veces irónico, a veces humorístico, a veces emotivo, pero siempre ameno, informado y con las necesarias caídas en la exageración y el tremendismo que necesita quien protagoniza un proceso como el que dirigía Perón.

Las conversaciones con sus colaboradores se prolongaban durante la cena, en la Secretaría de Trabajo o en su casa. Vivía en el departamento de Eva Duarte, situado en Posadas entre Callao y Ayacucho; en 1945 alquiló también el del frente, de modo que en el mismo piso disponía de un departamento íntimo para vivienda, y otro para recibir la gente con quien debía conversar reservadamente.

No tenía tiempo para meditar ni leía libros; apenas si podía recorrer los informes diarios que le pasaba el grupo de periodistas de la Subsecretaría de Informaciones. Pero pescaba al vuelo los datos, la información, las estadísticas, las precisiones de que se valía después para sus discursos; y el interminable comercio con la gente en ambientes tan diferentes como los que frecuentaba le permitía tener una visión amplia y exacta de la situación. A lo cual hay que sumar, naturalmente, su propia formidable intuición y una cultura general no desdeñable, sobre todo en materia histórica, que sabía aplicar con oportunidad.

III

Pero las «gestiones de acercamiento ya iniciadas con el partido mayoritario» estaban empantanadas. Al brote de colaboración que inició Bramuglia en la provincia de Buenos Aires y algunos otros interventores en sus respectivos distritos desde principios de año, había sucedido un brusco enfriamiento. Los unionistas, desde la Mesa Directiva de la UCR, fulminaban cualquier intento de acercamiento al oficialismo y la resolución del 23 de julio, decretando la expulsión de todo afiliado que aceptara cargos en el gobierno, había detenido a muchos que no habrían visto con disgusto una cierta migración hacia el oficialismo. Y en los sectores intransigentes no había avanzado la actitud de colaboración más de lo que ya existía, que era poco. En realidad, a medida que la oposición se vigorizaba, que los partidos y distintas fuerzas mostraban un creciente empuje y se veía más cercano el evento electoral, se iba congelando la transfusión que lenta y casi vergonzantemente había alimentado al oficialismo desde el sector radical.

Conversaciones había habido muchas: acuerdos, muy pocos. La meditación de algunos dirigentes radicales proclives en algún momento al entendimiento con el gobierno de facto era muy simple. ¿Vale la pena el riesgo de saltar el cerco oficial? ¿Ser llamado traidor por los correligionarios para entrar en una aventura política que hasta ahora no tiene más probabilidades de triunfo que las que puede tener nuestro propio y mayoritario partido? Perón hablaba un lenguaje que no era el tradicional de los radicales; se proclamaba yrigoyenista pero nada en él hacía recordar a Yrigoyen; olía a nazismo y además era militar… ¿A qué trepar a su carro? ¿A gozar las prebendas del oficialismo por unos meses, unas semanas quizás, hasta que el alud opositor lo barriera? ¿Tirar por la borda toda una vida de radicalismo?

No se puede decir que Perón no haya sido paciente en su propósito de seducir a la UCR. Fueron innumerables los mensajeros que envió a distintos dirigentes, del sector intransigente en su mayoría, pues descontaba que el unionismo le sería totalmente refractario. La propuesta era siempre la misma:

—Al radicalismo, todo menos la candidatura presidencial. De ahí para abajo, todo…

Tampoco puede decirse que los radicales no hayan sido fieles a su actitud opositora. Las ofertas fueron rechazadas siempre. Hay que pensar que la UCR podía haberse convertido automáticamente en gobierno, llenando los cuadros del poder de facto y disponiendo tranquilamente una salida electoral de la que sería la exclusiva beneficiaria, con una sola excepción. Esa excepción —tan importante aunque menos simbólica que la bandera de lises del Conde de Chambord— fue en última instancia el elemento no negociable que impidió el arreglo. Pues pensándolo bien, el radicalismo yrigoyenista no podía estar en contra de una revolución que había derrocado al régimen conservador y que prometía elecciones sin fraude después de haber cumplido de buena o mala gana con sus compromisos internacionales. Pero el paso final no alcanzó a darse. A veinticinco años de los hechos, ya estamos en condiciones de juzgar si los radicales se equivocaron al rechazar un entendimiento que podía haber abierto una etapa política de insospechables proyecciones.

Perón activó durante todo el mes de julio los esfuerzos que venía haciendo para estimular el desplazamiento radical. El 24 —al día siguiente de la resolución de la Mesa Directiva resolviendo la expulsión de los radicales que aceptaran cargos en el gobierno— se hizo un acto en el Parque Retiro organizado por elementos que se definieron como radicales yrigoyenistas. Los oradores eran casi desconocidos pero si faltó notoriedad no escaseó entusiasmo. Allí se distribuyeron volantes con la letra de una marcha radical, algunas de cuyas cuartetas rezaban así:

Fue de Alem y de Yrigoyen

su profunda convicción:

ni tan ricos ni tan pobres

que es el lema de Perón.

La doctrina de Yrigoyen

practicada por Perón

asegura la justicia

para toda la Nación.

El recuerdo de Yrigoyen

y la obra de Perón

nos indican el camino

de la rei-vin-di-ca-ción.

Marcando así la palabra «rei-vin-di-ca-ción», para que los muchachos no se trabucaran al entonarla…

Era medianoche cuando los manifestantes —unos 3.000— llegaron frente al departamento de Perón. El coronel salió al balcón e improvisó algunas palabras:

—Sois soldados de un gran ciudadano: Hipólito Yrigoyen —dijo—, y de una gran causa: la democracia verdadera.

Dijo también que sus enemigos eran los mismos que fueron enemigos de Yrigoyen y agregó:

—Los radicales, hombres de sentimientos puros, han de saber reaccionar. Si algunos piden libertad, nosotros también la pedimos y por eso el 4 de junio salimos a defenderla a sablazos. Pero no la libertad del fraude ni tampoco la de asociarse al fraude para disputar minorías arrojadas como un hueso. ¡Ni tampoco la libertad de vender el país ni la de explotar al pueblo trabajador!

No sabemos si Perón recordó esa noche que él mismo, quince años antes, estaba conspirando contra Yrigoyen. Pero estamos seguros de que su sagacidad política le indicó que esa pequeña y vocinglera manifestación era sólo el sabalaje de algunos comités metropolitanos. No servían. Para atraer al radicalismo había que usar de otros medios, moverse en otras esferas. Cuatro días después de ese curioso acto, ya disponía del asentimiento militar para intentar la apertura radical a nivel de gobierno. Había que lanzarse a esta experiencia con los elementos disponibles, fueran los que fueran. Si tenía éxito, el partido mayoritario o buena parte de él podría ser arrastrado a la órbita oficial. De todos modos, la salida comicial ya no podía demorarse: estaba solemnemente prometida por Farrell y era exigida por las Fuerzas Armadas. Y ella involucraba como una condición previa la articulación de una fuerza electoral. Había que marchar con los que se tuvieran a mano…

El 2 de agosto la noticia explotó como una bomba en todo el país. El dirigente radical J. Hortensio Quijano había sido designado ministro del Interior.

Quijano era el típico «rubichá» correntino, el patrón a la antigua, despótico y paternal, arbitrario e imprevisto. Un siglo atrás hubiera podido ser un caudillo jordanista, violento, ecuestre, chinetero. Sus bigotazos y su desprolija melena le daban un aspecto anacrónico, acentuado por el cuello «palomita» que solía usar por entonces. Vestía siempre de negro: sus amigos aseguraban que cargaba luto permanente por su primera mujer, una de las más bellas niñas de la sociedad de Goya. En Corrientes no había conseguido nunca ascendiente político: fue candidato a vicegobernador en una disidencia antipersonalista, en la década del 20. Después sus comprovincianos lo hicieron delegado invariable al Comité Nacional y allí intimó con Alvear, que apreciaba sus originalidades.

La oposición intentó ridiculizar a Quijano y aún subsiste de su persona una imagen excéntrica. En realidad era una figura muy interesante: había construido un pequeño ferrocarril para su estancia en el Chaco, luchando a brazo partido con los poderosos intereses de La Forestal, y el mantenimiento de esa aventura empresarial lo tuvo año tras año al borde de la quiebra. Todo el litoral sabía que para ser protegido de Quijano bastaba caer a su estancia y pedir trabajo alegando deber varias muertes. El mismo Quijano solía contar que una vez llegó un correntino de aspecto insignificante; él le preguntó si había cometido algún delito.

—Delitos no, che patrón —contestó el hombre—. Maté un gringo en Alvear y un brasilero en Curuzú; pero respeto a mi semejante y no soy robador…

Y Quijano estallaba en grandes risas que descomponían su rostro de cacique toba y terminaba atorándose de tos y escupiendo un semejante gargajo sobre la más próxima alfombra…

El compromiso de Quijano[59] era conseguir para el gobierno de facto el apoyo de un sector importante del radicalismo. Pero no estaba en condiciones de cumplir esa promesa. Quijano carecía de envergadura nacional y sus amigos venían del antiguo alvearismo, precisamente el sector que nutría el ala unionista de la UCR, muy comprometida con los otros partidos opositores y absolutamente reacia a colaborar con el régimen militar.

Seguramente pensaba que determinados actos que aliviaran la tensión de la atmósfera política —levantamiento del estado de sitio, suavizamiento de la represión, seducción organizada de los niveles intermedios del radicalismo en el interior— irían creando progresivamente las condiciones para una entrada masiva de los radicales en el apoyo al gobierno. Estaba dispuesto a jugarse en este intento.

—Se han de cumplir en los períodos constitucionales —manifestó al hacerse cargo del Ministerio del Interior— los principios de democracia integral sancionados en 1853 que el país aún no ha vivido en toda su plenitud. La Revolución… culminará con el más absoluto respeto a la inalienable soberanía del pueblo.

Dos días después se difundía el decreto por el que se levantaba el estado de sitio; horas antes, Quijano había sido expulsado del partido en que militara toda su vida, por aplicación de la resolución que fulminaba con esa sanción a los afiliados que aceptaran cargos en el gobierno de facto.

El nuevo conductor de la política oficial se encogió de hombros, musitó ante los periodistas que su radicalismo no dependía de una ficha de afiliado y volvió a examinar los nombres de los candidatos a interventores federales que deberían ejecutar sus planes en las provincias.

A mediados de agosto y por una semana, Perón fue Presidente de la Nación. Lo habilitó el viaje de Farrell al Paraguay en retribución de la visita que el general Higinio Morínigo había efectuado meses antes a Buenos Aires. En su breve provisoriato debió afrontar Perón los momentos culminantes de las manifestaciones callejeras de la oposición, que probablemente no dejó de tener en cuenta el titular interino del Poder Ejecutivo para extremar su acción agitativa. Para oponerse a esas manifestaciones, Perón no contaba ahora sólo con la acción de la policía, comandada por su íntimo amigo Filomeno Velasco, particularmente odiado por la oposición («Qué risa / qué asco / la cara de Velasco», coreaban los manifestantes), sino también con el aporte de una fuerza de choque de innegable denuedo: la Alianza Libertadora Nacionalista.

Los nacionalistas —ya hemos dicho antes— abandonaron a Perón cuando fue evidente que el coronel instaba al gobierno de facto a declarar la guerra a Alemania y Japón. Por su parte, Perón se apresuró a acelerar la dispersión de los elementos de aquel origen que quedaban todavía enquistados en algunas reparticiones oficiales, en la Universidad o en intervenciones federales, con la alegre frescura con que siempre supo desprenderse de quienes ya no necesitaba. Porque ahora Perón no precisaba de los nacionalistas: no servían para la política de masas que empezaba a instrumentar: eran «piantavotos»…

Pero cuando los términos de la lucha política se radicaron en las figuras de Perón y de Braden, respectivamente, un apreciable sector del nacionalismo —el que integraba los escalones diestros en el pugilato callejero— no resistió la tentación de sumarse a la acción directa contra el representante de Estados Unidos y sus aliados locales. La bolada era demasiado atrayente para dejarla pasar… La mayor parte de los inspiradores teóricos del nacionalismo quedaron en ese momento en una posición neutral (después serían arrastrados por el torrente peronista) pero los muchachos de Queraltó, enfundados en sus impermeables, fanáticos y decididos, hicieron su cuartel general en una casa de la calle San Martín casi esquina Corrientes y desde allí se lanzaron a molestar a las manifestaciones democráticas dondequiera que se hicieran presentes, volviendo a exhumar los eslóganes («Patria sí, yanquis no», «Mate sí, whisky no», «Soberanía o Muerte») que habían enmudecido desde febrero.

Sin embargo, Perón sabía que era muy arduo contrarrestar la explosión callejera de la oposición. Podía costar muertos y heridos en número mayor de lo que realmente costó, justamente cuando las relaciones con Estados Unidos se deterioraban de nuevo y Braden asumía la jefatura opositora de modo desembozado. Entonces dejó que la policía bloqueara las manifestaciones, asintió silenciosamente a la contraofensiva aliancista y se dedicó a cuidar sus espaldas en el flanco más débil: el del Ejército, mientras Quijano se esforzaba por arrimar al gobierno de facto el apoyo de la mayor cantidad posible de radicales y él trataba de reclutar adherentes en los sectores universitarios e industriales.

No ignoraba Perón que estaba protagonizando un proceso cuya marcha era irreversible. Lo dijo con mucha claridad el 11 de agosto, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, frente a una delegación sindical:

—La República hoy se halla dividida en dos bandos perfectamente claros y reconocibles. Esta división ha tenido origen en la acción de esta casa…

Había que aclarar los términos de esta división y mostrar qué sentido tenía la diferenciación, allá donde el esclarecimiento importaba más: en los casinos de oficiales. Éste fue el propósito que lo llevó al día siguiente del levantamiento del estado de sitio al Colegio Militar, para dirigirse a un buen número de jefes y oficiales de las guarniciones de Buenos Aires. Fue un buen discurso, claro, ordenado y convincente, aunque incurso en algunas de sus exageraciones habituales y algún trabucamiento en las estadísticas y cifras que manejó sueltamente.

Como la reunión fue reservada, las palabras de Perón no se publicaron en ese momento; algunos párrafos trascendieron a la prensa política opositora pero el discurso se conoció en forma completa recién doce años más tarde.[60]

Perón formuló en esa oportunidad una de las más concretas exposiciones sobre la marcha de la revolución y sus objetivos. Comenzó explicando los motivos de la acentuada politización que se vivía en esos días en todo el país: era que la revolución había tenido —dijo— una etapa económica, luego una social y ahora entraba a la política, «vale decir que por un tiempo el centro de gravedad de la acción estará en el aspecto político». Recordó que en el orden económico el gobierno de facto trató de solucionar los problemas derivados de la guerra, recuperar los servicios que son propios del Estado y defender las riquezas del país, «de manera que ninguna de ellas pudiera ser entregada en lo futuro a manos extranjeras». En el aspecto social se trataba de organizar el trabajo y el descanso así como instituir la previsión social. Y en el orden político —siguió diciendo Perón— había «que devolver al país la soberanía popular, que había sido durante tantos años un mito», asegurar que esa falsedad no se repitiera y terminar «con los negociados, coimas y robos que se han realizado en todos los gobiernos».

Luego describió las dificultades que había enfrentado el gobierno revolucionario, en momentos en que el país casi no podía importar ninguno de los productos que antes habían sido indispensables. «Sin embargo —jactóse— las actividades del país han seguido tan normales y tan naturales como antes de la guerra, cuando importaba la mitad de lo que necesitábamos para vivir.» Afirmó que, además de esta hazaña, «se había preparado al país para encarar la reforma que necesita para desenvolver su actividad».

«Vemos —dijo Perón— en qué consiste esta reforma, de la cual nunca he hablado a nadie pero de la que hoy puedo ya hablar porque he realizado una gran parte de ella.» La reforma en cuestión tendía a organizar la riqueza, la producción y el trabajo. Aquí confundió un poco los términos y habló de sistematizar el consumo interno y la exportación; salió del paso con algunas estadísticas ligeramente arbitrarias y se lanzó luego a hablar de la reforma agraria, un tema al que se refirió varias veces en esas semanas.

Para Perón, el problema de la reforma agraria estaba referido casi exclusivamente al de la emigración rural. «Es necesario llegar a la reforma agraria por cualquier medio. En caso contrario llevaremos al país, a corto plazo, a agrupar toda la población en las ciudades y nos vamos a comer los unos a los otros.» Aludió a Rivadavia y a la ley 12.636 de Consejo Agrario y aseguró que había que accionar de otra manera.

Acotemos que un mes más tarde volvería a hablar del mismo tema; fue también una de las raras oportunidades en que Perón nombró a personajes del pasado histórico argentino. Dijo en esta ocasión:

—Rivadavia hubo de hacerla (la «reforma rural») pero no se animó. Sarmiento la iba a hacer en su gobierno pero no pudo realizarla. Yrigoyen también quiso hacerla pero en mi concepto equivocó un poco el procedimiento, y la oligarquía, poderosa como es, lo derribó.

Pero no es la oportunidad de comentar estos desvaríos histórico-políticos. Sigamos glosando el discurso de Perón ante sus camaradas. Indudablemente estaba deslumbrándolos con su manejo de ideas y cifras. Siguió insistiendo a lo largo de algunos párrafos en la idea de la reforma agraria, manifestando que la tierra debía dejar de ser un bien de renta para convertirse en un bien de trabajo y que todo argentino tiene derecho a trabajar la tierra y ser dueño de la tierra que trabaja. «La revolución ha levantado la bandera de la reforma agraria y ésa será una de las grandes conquistas de la revolución», enfatizó. Y agregó todavía: «Después de realizada esta reforma vendrá por orden de importancia y conveniencia, la tercera etapa, consistente en la organización de la riqueza.» Y en seguida abordó el tema que por entonces desenvolvía con mayor fluidez: ¿quién se opone a estas reformas?

Los enumeró: la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, los ganaderos. Para todos tuvo un epíteto directo: «quinientos que viven traficando con lo que otros producen», «doce señores que no han sido jamás industriales», «los que han hecho una especulación con el ganado»… Imaginamos a Perón —perfectamente dueño, en esa época, de esos recursos del histrionismo político, que según Ortega y Gasset son indispensables a todo político— dramatizando el tono de su voz, marcando su actitud oratoria. Dijo:

—Para nosotros hubiera sido mucho más fácil seguir el camino ya trillado y entregarnos a esas fuerzas, que nos hubieran llenado de alabanzas. Entonces todos los diarios nos aplaudirían, pero los hombres de trabajo estarían en iguales o peores condiciones que antes. Les aseguro que si hoy me decidiera a entregar el país, mañana sería el hombre más popular de Buenos Aires. No les quepa la menor duda. Ésa es la combinación para hacer la maniobra; me lo han dicho impúdicamente…

Y dando a su discurso un tono menor, confidencial, contó que veinte veces le habían propuesto arreglarse con quienes lo atacaban. ¿A qué precio? —había preguntado él—. Arreglándose en los negocios internacionales; cuestiones de transporte, de industria… Y aquí, sin nombrarlo, puso el nombre de Braden en la mente de todos los que lo escuchaban:

—Me dijo un señor, con palabras muy elegantes, pero que en el fondo decían lo mismo, que si yo entregaba el país sería en una semana el hombre más popular en ciertos países extranjeros…

Y aquí Perón culminó triunfalmente el párrafo con un recurso efectista, impactante, que debió golpear a fondo en el corazón de sus camaradas:

—Y yo le contesté: a ese precio prefiero ser el más oscuro y desconocido de los argentinos. ¡Porque no quiero llegar a ser popular en ninguna parte por haber sido un hijo de puta en mi Patria!

El auditorio estaba ya entregado. Ahora, Perón podía redondear su pensamiento y decir lo más importante.

—Ésa es la famosa reacción en la que verán ustedes que están los señores que han entregado siempre al país.

Señaló a sus opositores: los grandes capitalistas, sus abogados, los que están detrás de ciertas embajadas, los diarios pagados por esas mismas embajadas… Ahora llegaba la advertencia y la amenaza. Párrafos atrás había recordado que un mes antes «pusimos de 250.000 a 300.000 hombres en Diagonal y Florida, acto que podemos repetir en cualquier momento». Pero ahora señalaba:

—Esa reacción ya ha entrado en las Fuerzas Armadas —subrayó significativamente— y tenemos ahora la contrarrevolución en marcha, a la que debemos parar haciendo lo que sea necesario hacer.

Esto era lo que Perón quería decir a los jefes y oficiales reunidos en el Colegio Militar, en el fárrago de verdades y falsedades, realidades y utopías que lanzó en esa pieza oratoria, admirable por su poder de convicción y por la habilidad con que la fue diciendo en función del auditorio que era su destinatario. Era la advertencia que quería formular ante militares cuya lealtad y confianza vacilaban ahora, ante el empuje de la ofensiva opositora. El discurso del 7 de agosto de 1945 —desconocido por más de una década— fue una recapitulación de la obra del gobierno de facto y la formulación de un programa que —era obvio— sólo podría realizar el propio expositor. Pero su importancia, repetimos, radica en las veinte palabras que dedicó al peligro de la reacción opositora en las instituciones armadas.

Aunque Perón desbarraba en los temas económicos y tenía ideas demasiado simplistas en materia agraria, estaba bien informado de lo que ocurría en los cuadros castrenses. Porque exactamente dos meses más tarde esa reacción que denunciaba triunfaría en la guarnición más importante del país y provocaría su caída.

Pero los procesos castrenses se desarrollaban en el ámbito cerrado de los cuarteles y los buques de guerra. Mucho más evidente era el proceso político que trataba de conducir Quijano por esos días. La renuncia del ministro de Hacienda (que por un momento pareció conducir a una crisis de gabinete) y el relevo del canciller abrieron dos vacantes en el gobierno, que fueron cubiertas con sendos radicales: Armando Antille, dirigente santafesino de alguna importancia, cuya persona era grata a los radicales porque había sido el defensor judicial de Hipólito Yrigoyen en los días aciagos de 1930, y Juan I. Cooke, originario del alvearismo, cuya tarea más urgente sería la de probar que eran infundadas las acusaciones contra el gobierno argentino con que Nelson Rockefeller se había despedido de su cargo.

Quijano, Antille y Cooke formaban el equipo radical dentro del gobierno de facto. No provenían del círculo políticamente más encumbrado de la UCR, pero eran dirigentes conocidos por todo el partido. Su ejemplo podía ser imitado por muchos otros; pese a la rápida energía con que las autoridades radicales los expulsaron, al igual que los nuevos interventores federales en San Luis, San Juan y Corrientes.[61]

Pero si Quijano había imaginado un aluvión de radicales arribando al oficialismo, su decepción debió llegar pronto. Ningún dirigente de envergadura nacional «saltó el cerco», aunque eran relativamente numerosos los hombres de prestigio local —como Miguel Tanco, de Jujuy— que se mostraban cada vez más disgustados con la impermeabilidad de las autoridades partidarias y más proclives a aceptar la aventura de apoyar a Perón.

Argumentos para atrapar radicales no faltaban, ciertamente. ¿Por qué no apoyar a Perón? ¿Qué tacha de fondo, qué objeción podía hacerse contra este hombre nuevo que en menos de dos años se había convertido en un auténtico caudillo? ¿Acaso los radicales no habían estado añorando un conductor desde la muerte de Yrigoyen? ¡Ahí lo tenían ahora: joven, dinámico, inteligente! ¿Qué se podía decir contra el gobierno de facto? ¿Qué era nazi? Si había existido gente, dentro del proceso revolucionario, que sintió simpatía por el Eje, ya había sido eliminada; y por Perón. Por otra parte, ¿no había sido Sabattini neutralista, no había recibido una condecoración de Mussolini, no había ayudado con avisos pagados del gobierno cordobés al diario nazi El Pampero? ¿Que el gobierno de facto había vulnerado la libertad? ¡Por supuesto! ¡Las revoluciones no se hacen con timideces! Pero ahora se había levantado el estado de sitio y no había presos ni exiliados y todo el mundo podía decir cuanto se le viniera en gana, como lo demostraban ostensiblemente los barullos callejeros en esos días…

Los argumentos no eran sólo de defensa. Los había también de ataque, y no menos persuasivos. Pues, lo importante —se decía— era que la revolución de 1943 se había hecho contra los conservadores; era la utópica revolución que no habían podido hacer Pomar y los Bosch. Lo importante era que a Perón lo atacaban los mismos que habían atacado a Yrigoyen: la Sociedad Rural, la oligarquía, con el agravante de Estados Unidos, cuya acción contra Perón se evidenciaba a través de Braden. La política social de Perón, ¿no tomaba lo mejor de la política obrerista de Yrigoyen? Su nacionalismo, ¿no traducía los más profundos sentimientos del radicalismo tradicional? Y, finalmente, ¿quiénes eran los radicales que estaban cerradamente contra Perón? Los Tamborini, los Mosca, los Laurencena, todo el elenco antipersonalista que antes se unió con los conservadores y que estuvo siempre contra Yrigoyen. Ellos eran los que ahora dominaban el partido. ¿Qué esperaba la UCR de la unión con sus enemigos de siempre, los socialistas y los conservadores? Una oportunidad como ésta no se presentaría más: adueñarse de un líder popular excepcional y tomar el poder que se le ofrecía en bandeja en todo el país…

Éstos eran los interrogantes y las dudas que se planteaban a los radicales en las catorce provincias. En muchos casos las respuestas eran afirmativas, sobre todo cuando se trataba de núcleos de origen yrigoyenista, hartos de ser minoría dentro de un partido dominado por la máquina alvearista. En otros casos, la tambaleante situación del gobierno de facto, acosado en todos los frentes, detenía la emigración hacia el oficialismo que muchos deseaban íntimamente por diversos motivos. De todos modos, en esos días se jugaba la futura ubicación política del radicalismo o de gran parte de su caudal electoral. Y los dos bandos pugnaban para obtener la seducción del «partido mayoritario», pues nadie ignoraba que la autoridad de la Mesa Directiva era muy relativa y que en última instancia sería la masa partidaria la que definiría la actitud final.

Para acelerar la decisión en el sentido deseado por Quijano empezó a aparecer, a mediados de setiembre, el diario La Época. En ese momento, toda la prensa era opositora. Los grandes diarios de Buenos Aires y casi todos los órganos tradicionales del interior disparaban sobre el gobierno de facto con distintos grados de saña. Del lado de Perón sólo había un semanario de escasa circulación, Defrente, oxigenado desde la Subsecretaría de Informaciones del Estado, y Política, que aparecía desde fines de julio, dirigida por Ernesto Palacio. La Época había sido el viejo diario de Yrigoyen, fundado por José Luis Cantilo en 1915. Tuvo su momento de esplendor en la década del 20; en ocasión de la revolución de 1930 sus oficinas fueron saqueadas y desde entonces apareció esporádicamente. Un dirigente radical de tercer orden, Eduardo Colom, inscribió la marca a su nombre en la década del 30. Sacó algunas ediciones sueltas a partir de 1944, en tono de apoyo al gobierno de facto. Hacia julio de 1945 ya aparecía semanalmente y se permitía anunciar algunas primicias como el futuro ingreso al gabinete de Quijano, Cooke y Antille. Dos días antes de la Marcha de la Constitución y la Libertad empezó La Época a aparecer diariamente, como vespertino, merced a una oportuna ayuda oficial. Durante varios meses fue el único diario que apoyó a Perón, contra la abrumadora superioridad de La Prensa, La Nación y El Mundo, por la mañana, y La Razón, Crítica y Noticias Gráficas, por la noche. Sin embargo, La Época empezó a venderse bien. Era un diario agresivo, politizado al máximo, con secciones fijas llenas de malignidad y buena memoria, donde se enjuiciaba implacablemente a los dirigentes opositores. Mantenía cierta independencia frente a la estrategia de Perón: no atacaba a Braden, por ejemplo, y hablaba con respeto de Sabattini, como si esperara que un milagro llevara al dirigente de Villa María a pronunciarse, finalmente, por el apoyo a la Revolución. La Época cumplió un papel muy importante en esos días y en los que vendrían en octubre. Pero el destino político de Perón no se jugaba solamente en el plano político.

IV

Hemos visto cómo la ofensiva opositora se precipitó sobre todos los frentes en el mes de agosto. Perón se veía ahora en figurillas para atender todos los ataques. Fue entonces, hacia fines de agosto, cuando empezó a equivocarse, a perder esa lucidez con que siempre había actuado: la fría y despiadada lucidez que lo había llevado hasta entonces a golpear en el punto en que debía y en la oportunidad adecuada. Entre fines de agosto y mediados de octubre Perón actuó como un suicida: de manera desorbitada, absurda e incomprensible. Dejaría de ser el sereno conductor de un proceso para obrar como un hombre acorralado, oscilante entre extremos que iban desde las amenazas indiscriminadas hasta la depresión total.

Era bastante comprensible semejante caída. Muchas y muy poderosas eran las fuerzas que en su contra se habían desencadenado —y la palabra no es vana en este caso—. El piso vacilaba bajo sus pies: el andamiaje que había pacientemente construido a través de dos años crujía por todas partes. ¿Por dónde empezar a apuntalarlo?

Los partidos políticos estaban en plena demostración de fuerzas y no había modo de impedirlo: el levantamiento del estado de sitio amparaba sus derechos, todos los diarios publicaban sus ejercicios, y las relaciones con Estados Unidos estaban demasiado tormentosas para imponerles restricciones. Al lado de los partidos, toda clase de organizaciones prosperaban en una tácita coalición opositora: escritores, artistas, profesionales, comerciantes, industriales, ganaderos. Y la Universidad, con sus profesores más agresivos todavía que la FUA; y la FUA convencida de su heroico papel y devolviendo golpe por golpe. Y la CGT donde los dirigentes comunistas y socialistas, libres ya de actuar en sus antiguos medios, presionaban para alejar la central obrera de la órbita oficialista. Y las fuerzas armadas, que no se mantendrían por mucho tiempo ajenas a la agitación del ambiente. Y Braden, más locuaz que nunca, más activo que nunca…

Perón había tratado de tomar contacto, durante el mes de agosto, con dirigentes universitarios y empresarios. De esas entrevistas saldrían algunas adhesiones.[62] Pero la seducción individual era un trabajo penoso y el tiempo ya no alcanzaba para ese tipo de proselitismo. Perón decidió entonces usar con los estudiantes —el sector más activo de la oposición— los métodos de persuasión que había usado con los obreros. Les hablaría, les haría ver cómo los estaban utilizando. Confiaba en su capacidad de convencimiento y suponía que existirían brechas, dentro del frente estudiantil, por donde colar su bandera de enganche.

Fue una de las gaffes más estruendosas de su carrera. El 28 de agosto habló por radio: no podía dirigirse de otro modo al estudiantado, porque era impensable que la FUA acudiera físicamente a su convocatoria. Dirigirse a los estudiantes era ya un error, porque ellos constituían un frente totalmente impermeable al oficialismo, dominados como estaban por vivencias, emociones y aun prejuicios que no dependían de razonamiento, y sensibilizados, además, por la reciente muerte de un compañero en una de las manifestaciones callejeras. Intentar seducirlos era una utopía y su intento estaba condenado al fracaso; además podía abrir a Perón nuevos flancos débiles en un momento difícil que sólo podía superar absteniéndose de irritar inútilmente al adversario. Todo está permitido en política, menos aquello que de antemano se sabe que será ineficaz…

Pero el error hubiera podido paliarse en parte si el tono elegido por Perón hubiera tenido el acento de sencillez y campechanía grato a la gente joven. Y en esto también se equivocó Perón, porque cayó en el peor estilo posible: ampuloso, anacrónico, con la reiteración de un tiempo de verbo caído en desuso.

—Os vi al principio sobrecogeros expectantes, cuando la primera jornada revolucionaria del 4 de junio; comprendí entonces que vosotros la esperabais, porque hasta las casas de estudio había llegado también en parte el ambiente de sensualidad ahogando la vida misma de la República.

Pero —dejando aparte el tono— la palinodia de Perón contenía algunas verdades indiscutibles:

—La cátedra no siempre era ocupada por los más capaces de nuestros maestros y muchas de las conquistas que habíais logrado en las cruentas luchas de la Reforma Universitaria se desvirtuaban frente a los habilidosos manejos de ciertos grupos que primero bregaban por su hegemonía dentro de los claustros para después oponerse a sus antagonistas vencidos, en una permanente pugna de desplazamiento.

Esto era cierto y los estudiantes no lo desconocían. Como tampoco desconocían que por esos días, uno de los máximos responsables de ese estado de descomposición de la Universidad, José Arce, había sido designado embajador ante el gobierno de China. Pero la anécdota no desvirtuaba la veracidad de lo dicho por Perón, que seguía diciendo:

—Justifiqué vuestros afanes cuando actuabais en el rol de estudiantes secundarios y universitarios, pero no puedo justificar ahora vuestra conducta en defensa de posiciones políticas que no desempeñasteis y que muchos de aquéllos a quienes el pueblo las confió, desnaturalizáronlas tanto, que hasta el 3 de junio de 1943 el país había caído en un verdadero festín, donde en levadura de fraude, violencia y vejámenes a la ciudadanía, todo se compraba y vendía, hasta la Patria misma. ¿Es que acaso os habéis olvidado de aquel espectáculo que avergonzaba a la República? ¿Es que acaso muchos de vosotros o de vuestras familias no habéis sido vejados en el instante de depositar vuestro voto cuando la ciudadanía iguala sus diferencias de problemas, culturas, orígenes y posición social?

Eran memorias vergonzosas pero reales. El rectorado de la Universidad de Buenos Aires era desempeñado por Horacio Rivarola, que fue director de Correos en el gobierno de Castillo y cuya repartición fue acusada de haber sido la sede donde se practicó el fraudulento cambio de urnas en ocasión de las elecciones de Entre Ríos, en 1941.

—Os habéis olvidado —seguía Perón— de que hasta el recinto augusto de las leyes fue manchado por la mácula de un crimen, donde apuntaba ya el doloroso proceso de descomposición en que habría de caer la República.

Don Antonio Santamarina, de quien fuera protegido el asesino del senador electo de Santa Fe, Enzo Bordabehere, era uno de los héroes de la resistencia antiperonista, aclamado por los comunistas.

—Preguntad, jóvenes compatriotas, a los malos políticos que os sustraen a vuestras jornadas de estudios… para pediros vuestro apoyo en la alharaca callejera, qué han hecho ellos en sus partidos respectivos desde el 3 de junio acá para depurarlos de los elementos que implantaban el fraude y la violencia como supremo recurso electoral o se beneficiaron en silencio con los rezagos del mismo. Observad con qué súbita intención se apresuran a expulsar del seno de los partidos a las figuras ciudadanas que colaboran con el gobierno, mientras que ni vosotros ni nadie puede señalar un solo caso de cancelación para tantos dirigentes que corrompieron con el fraude, la coima y el peculado, la vida política y social argentina.

Se quejaba de que el régimen anterior a la Revolución no había provocado la reacción «de las llamadas figuras apolíticas que viven siempre a la sombra de todos los gobiernos ni provocó las renuncias de las cátedras por vuestros profesores ni alteró la vida de los claustros universitarios ni conmovió a las distintas entidades y colegios gremiales ni proyectó grandes y sibilinos editoriales periodísticos sobre la unión sagrada del pueblo ni tornó necesario que nadie os sacara a la calle…»

También había una interesante autocrítica en el discurso de Perón[63] cuando reconocía que la intervención decretada a la Universidad permitió a «los lastimados por vuestras propias conquistas» y a «los resentidos del proceso anterior» intentar la formación de «una Universidad intransigentemente medieval, comenzando por cambiar las figuras rectoras de la patria, que habían recibido ya el espaldarazo simbólico de la historia». A su vez —reconocía Perón— «tuvimos que desplazarlos a ellos y… devolvimos la autonomía a la Universidad mediante elecciones absolutamente libres». Recordaba que el gobierno había reconocido a los organismos estudiantiles y anunciaba que en breve plazo se reimplantaría «el voto estudiantil para actuar en la integración de las ternas de profesores». Atribuía a la fatalidad la muerte del estudiante ocurrida en días anteriores y finalizaba previniendo a los estudiantes contra los «políticos oscuros que se intuyen desplazados definitivamente del escenario nacional» que «planean e impulsan todo un movimiento de resistencia al que bregan por sumar vuestros impulsos generosos en un juego que intentan llevar hasta a la avanzada armada».

Fue poner el rostro para recibir las cachetadas. Durante semanas llovieron sobre los diarios las respuestas de todas las federaciones universitarias, casi todos los centros de estudiantes y muchas agrupaciones reformistas. Desde el sarcasmo hasta la indignación, las reacciones de los estudiantes recorrieron toda la gama del rechazo.

El fracaso de la exhortación de Perón no pudo sorprender a nadie que conociera la tensión que existía por entonces en los medios estudiantiles. No era en cambio tan previsible el éxito de la ofensiva opositora en el terreno sindical. Y sin embargo, en este crítico mes de setiembre, cuatro importantes organizaciones se desafiliaron de la CGT dando a su actitud un neto contenido antioficialista. La central obrera corrió un serio riesgo de dividirse y además la lucha por la hegemonía de los sindicatos adquirió caracteres de violencia entre los que seguían a Perón y sus adversarios. El gobierno de facto no había podido detener la creciente combatividad de la oposición, no había conseguido el vuelco del radicalismo, a pesar de la entrega de ministerios e intervenciones federales a algunos dirigentes; no había logrado atenuar la hostilidad de Estados Unidos hacia su régimen, pese a sus esfuerzos. Si ahora perdía la batalla en el terreno sindical, Perón estaba liquidado.