22

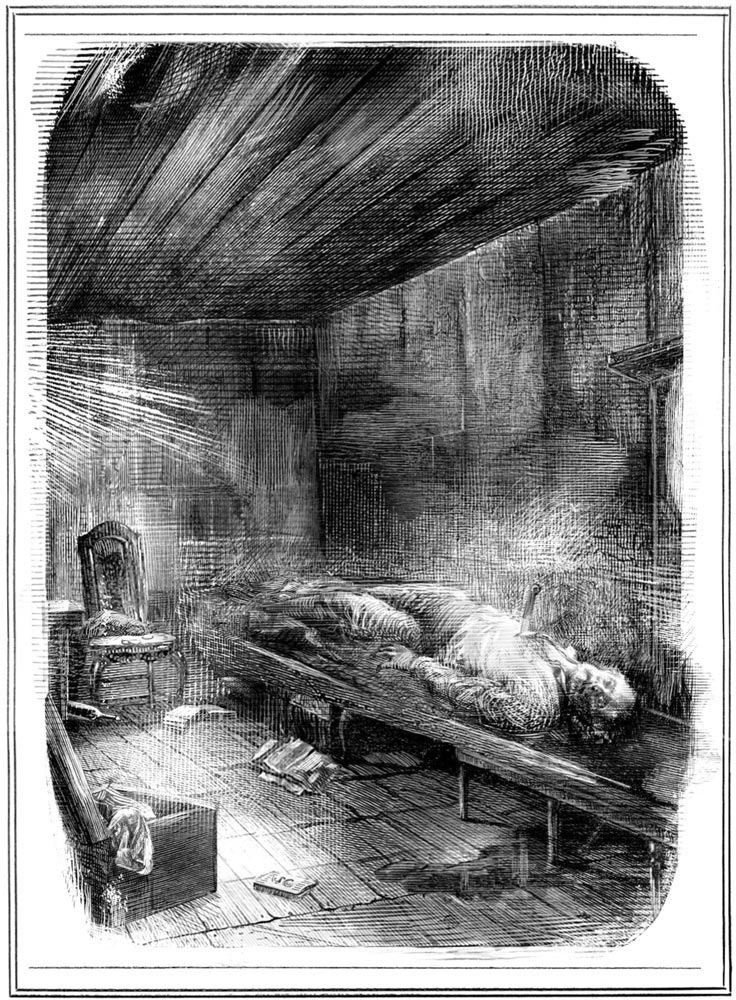

El cuarto en el que Eduardo Andreu había pasado los tres años finales de su vida era tan pequeño y tan lúgubre como cabía esperar de la guarida de un hombre en sus circunstancias. No medía más de diez metros cuadrados, no poseía ventanas ni respiraderos de ningún tipo, estaba parcamente iluminado por un único aplique de gas situado al lado de la puerta y carecía por completo de cualquier toque mínimamente personal que revelara el carácter, las aficiones o el pasado tan distinto de su ocupante. Los únicos muebles que había en él eran una mesa pequeña, una silla, un baúl de madera desnuda y un camastro de tamaño casi infantil. La tapa del baúl estaba abierta, pero en su interior había solo un montón de ropa tan sucia como la que el viejo llevaba puesta en la hora de su muerte. La mesa estaba llena de restos de comida variadamente rancia o endurecida, de algunos pequeños objetos sin interés —un peine, una navaja, unas monedas, poco más— y de unos cuantos papeles que se revelaron, tras una somera inspección por parte mía y de Gaudí, como perfectamente irrelevantes para la situación que nos ocupaba. Sobre la silla había algo de ropa y otras cuantas monedas recogidas en un cestillo de mimbre. En el suelo, repartidos por toda la habitación, había cinco o seis libros, un par de diarios y una pequeña colección de botellas vacías. Los diarios no eran ejemplares de Las noticias ilustradas. Las botellas no eran de vino ni de aguardiente. En un rincón, junto a la pared manchada de humedades, un hatillo de tela negra entreabierto contenía un extraño montón de piezas de cobre de tamaño uniforme, todas rectangulares, todas muy pulidas y relucientes, cuyo sentido a mí se me escapó por completo, pero que a Gaudí parecieron interesarle vivamente. La mezcla de olores de la habitación —la humedad de las paredes, la comida rancia, la ropa mal lavada, la polvorienta suciedad que cubría cada superficie a la vista— resultaba nauseabunda. Uno podía verse movido fácilmente al vómito allí dentro antes incluso de reparar en la presencia del cuerpo muerto que se hallaba en el camastro.

El cadáver de Eduardo Andreu estaba tendido boca arriba, muy recto, con la cabeza vuelta ligeramente hacia su izquierda y los brazos extendidos a lo largo del tronco. Estaba completamente vestido, y sus ropas parecían ser las mismas que había llevado la noche de la fiesta en Fernando VII. Tenía los ojos y la boca abiertos, y el mango plateado de un puñal asomaba en mitad de su pecho. La sangre había empapado por completo las mantas y las sábanas arrugadas sobre las que estaba tendido, se había filtrado a través del delgado colchón y había formado un charco de buen tamaño sobre las desnudas baldosas del suelo. No había señales visibles de lucha en el cuerpo del viejo, ni tampoco en el resto de la habitación, a no ser que las escondiese el puro desorden que reinaba en ella. Andreu no se había defendido de su asesino, o se había defendido con tanta desgana que su muerte, de no ser por el puñal que tenía clavado en el pecho, bien hubiera podido pasar por natural.

—¿No echa usted algo de menos en esta habitación? —me preguntó entonces Gaudí en un susurro, sacándome del breve estupor en el que había caído ante la contemplación del cuerpo sin vida de Andreu.

Miré a mi amigo y miré también a Fiona, que estaba plantada delante del camastro y no dejaba de tomar notas en su cuaderno de dibujo.

—¿Un poco de orden? —pregunté—. ¿Algo de limpieza?

—Un portafolios rojo.

Ya había caído en ello, sí.

—Tal vez la policía lo ha recogido al llegar a la habitación —aventuré.

—O tal vez su padre se lo llevó consigo anoche después de matar a Andreu.

Menos sorprendido que intrigado, miré a Gaudí con las cejas arqueadas.

—¿Lo dice en serio?

—A fin de cuentas, el contenido de ese portafolios parece ser la única razón por la que este hombre tiene un puñal clavado en el pecho, ¿no? Matarlo y luego dejar el portafolios aquí sería una torpeza indigna de un caballero como su padre.

Asentí.

—No lo dice en serio.

—Pero la policía sí lo piensa en serio —replicó mi amigo, inclinándose ahora sobre el cadáver de Andreu y acercando su cara a muy pocos centímetros de la empuñadura de plata del puñal—. Y no le faltan motivos para ello. Si el portafolios o su contenido han desaparecido, su padre está en un aprieto.

—Mi padre ya está en un aprieto, con portafolios o sin él —dije—. Y en cuanto a su contenido, en caso de que el portafolios estuviera realmente en poder ahora mismo de la policía, ¿quién podría saber lo que ha desaparecido y lo que no?

—Muy cierto. —Gaudí alzó la cabeza y me miró con ojos brillantes—. ¿No le parece un trabajo inusual?

Se refería, entendí al inclinarme a su lado, al labrado de esa empuñadura que con tanta atención había estado observando mientras yo le hablaba.

Las garras de un ave de presa cerradas en torno a un pequeño globo terráqueo sobre cuya superficie se destacaban en bajorrelieve los contornos parciales de dos continentes y, entre ellos, un escudo de armas para mí desconocido.

—No reconozco el puñal, si es eso lo que me está preguntando.

Gaudí negó con la cabeza.

—Dejémoslo claro desde el principio —dijo, tomándome del brazo y alejándome de la cama de Andreu—. Yo no creo que su padre haya hecho esto.

—Me alegra oírlo.

—No creo que su padre sea tan estúpido como para matar anoche al hombre al que cuarenta y ocho horas antes había amenazado de muerte delante de medio centenar de testigos.

Esto me alegró menos.

—Por no hablar, claro, de lo absurdo que resulta imaginar a mi padre matando a nadie, bajo ninguna circunstancia…

—Yo no conozco la catadura moral de su padre —replicó Gaudí—, pero de su éxito empresarial he de deducir que es un hombre inteligente. Ningún hombre inteligente haría esto —añadió, señalando con su mano derecha el conjunto de la habitación.

Asentí. Yo también lo pensaba. Y respecto a la catadura moral de mi padre y a lo absurdo de imaginarlo matando a alguien, me dije mientras seguía de nuevo a Gaudí hasta el rincón donde estaba el hatillo de tela lleno de piezas de cobre, tal vez fuera mejor no seguir indagando en mis verdaderas convicciones.

—Me temo, en cualquier caso, que la policía no será tan razonable como usted a la hora de juzgar la inteligencia de mi padre —apunté—. ¿Tú también crees…?

Fiona recogió mi pregunta antes de que yo pudiera terminar de formularla.

—No creo que la policía sospeche que han matado a este hombre para robarle sus joyas —dijo, sin levantar la vista del papel—. Pero yo también estoy convencida de que tu padre no ha tenido nada que ver con esto.

El cadáver de Eduardo Andreu estaba tendido boca arriba, muy recto, con la cabeza vuelta ligeramente hacia su izquierda y los brazos extendidos a lo largo del tronco. Estaba completamente vestido, y sus ropas parecían ser las mismas que había llevado la noche de la fiesta en Fernando VII.

—Gracias.

—Y yo también me he fijado en el escudo del puñal.

Gaudí alzó instantáneamente la vista del rectángulo de cobre que había comenzado a inspeccionar.

—¿Lo ha reconocido? —preguntó.

—Es la primera vez que lo veo. ¿Lo ha reconocido usted?

Gaudí negó con la cabeza.

—Pero me resulta familiar —dijo—. Me temo que yo no poseo su memoria fotográfica.

Con la vista todavía clavada en su cuaderno de dibujo, Fiona le dedicó a mi amigo una hermosa sonrisa.

—Tener buena memoria no siempre es una bendición —repuso—. A veces es aconsejable…

Fiona no tuvo ocasión de terminar su frase. En ese instante, la puerta de la habitación se abrió con brusquedad y en el umbral apareció Abelardo Labella, con su cara picada de viruela, su metro y medio escaso de estatura y su meliflua expresión facial de siempre ahora convertida en una máscara de pura indignación incontenible.

El traje que vestía esa mañana le daba a su barriga un aspecto no menos ovalado que el del globo terráqueo que decoraba el mango del puñal clavado en el pecho de Andreu.

—¿Se puede saber qué hacen ustedes aquí?

Fiona depuso con calma su cuaderno de dibujo y su lapicero y se calzó su mejor sonrisa de encantadora de serpientes, al tiempo que Gaudí, para mi infinita sorpresa, aprovechaba la confusión del momento para guardarse discretamente en el bolsillo de su levita la pieza de cobre que tenía en la mano.

—El inspector Abriles ha tenido la amabilidad de concedernos cinco minutos, inspector. No han pasado más de tres.

«El inspector Abriles es imbécil», gritaron de forma muy audible los ojos llameantes del pequeño policía.

—El inspector Abriles no ha sido informado correctamente de la identidad de este caballero —dijo en cambio, sin mirarme ni señalarme con el dedo, pero refiriéndose evidentemente a mí.

—El inspector Abriles ha sido debidamente informado de que Gabriel…

—El señor Camarasa, quiere decir.

—… está aquí para colaborar con Las noticias ilustradas. Y eso es lo que está haciendo.

Abelardo Labella no se molestó en discutir con Fiona.

—Abandonen inmediatamente la habitación, por favor —dijo, alzando todavía un poco más la voz y cuadrándose como un soldadito de plomo—. Están ustedes allanando la escena de un crimen, y eso es un delito muy grave. Podría detenerlos a los tres ahora mismo si quisiera. Y si descubro que ha tocado usted algo mientras estaba aquí dentro de forma ilegal —añadió, mirándome, ahora sí, con unos ojos brillantes de excitación autoritaria—, tenga por seguro que no dudaré en enviarlo junto a su padre sin pestañear.

El sentido evidente de aquella última frase congeló en mi lengua las protestas de inocencia que estaba a punto de formular.

—¿Quiere decir que el señor Camarasa ya está detenido? —preguntó Gaudí, en vista de que yo no lo hacía.

El inspector Labella mantuvo fija en mí su mirada.

—Lo estará muy pronto, en cualquier caso —afirmó—. Sigue sin saber usted dónde se encuentra su padre, imagino.

El alivio me devolvió por fin las palabras.

—Siguen ustedes sin encontrarlo, entonces.

—Si lo ve, hágale saber que seguir dilatando la situación no va a ayudarlo en nada. Al contrario: lo único que está haciendo es empeorar las cosas. Usted, que es una experta en crímenes —añadió, mirando ahora a Fiona—, debería saberlo bien.

Fiona hizo una pequeña reverencia.

—Me halaga usted, inspector Labella.

El hombrecillo resopló de una forma que en cualquier otra situación me hubiera resultado simpática.

—No era mi intención, señorita —dijo, mientras nos veía salir a los tres de la habitación. Luego cerró la puerta, se detuvo junto al ahora cabizbajo agente Miralles y escrutó por primera vez el rostro de Gaudí—. ¿Nos conocemos?

El interpelado no vaciló ni medio segundo.

—No lo creo —respondió, tendiendo al frente la mano derecha—. Antoni Gaudí.

El inspector le estrechó la mano a mi amigo con cara de estar haciendo algo claramente indigno de la posición de fuerza que ahora mismo ostentaba.

—Y su relación con esta pareja es…

—Como le ha dicho Fiona, yo también colaboro con Las noticias ilustradas.

—Ya. ¿Me acepta un consejo?

Lo pensé mientras observaba el cuello estirado del inspector Labella y la satisfecha expresión de su rostro: la actitud prepotente que hoy mostraba el policía distaba tanto de la humillada obsequiosidad que había afectado durante su visita del miércoles a la torre de Gracia que solo cabía atribuir aquel cambio a dos posibles causas; y ninguna de ellas resultaba en absoluto halagüeña para los intereses de mi padre.

—Por supuesto —respondió Gaudí.

—Parece usted un caballero. No se mezcle con delincuentes.

Fiona me cogió del brazo al oír aquello, no sé si para frenar una improbable reacción melodramática por mi parte o quizá, más bien, para evitarse a sí misma la tentación de abofetear de una vez por todas al insufrible policía enano. Sus uñas se hundieron en mi antebrazo como los dientes de un tenedor en un pedazo de carne hervida, pero sus labios no dejaron de sonreír.

—Extraño consejo en boca de un policía —dijo Gaudí con expresión impenetrable.

Abelardo Labella sonrió.

—Ya saben dónde está la calle. El inspector Abriles los someterá a un pequeño registro antes de que abandonen el edificio; estoy seguro de que lo entenderán.

Antes de que Fiona, Gaudí o yo mismo pudiéramos pensar siquiera en protestar ante aquel nuevo atropello, el hombre entró en el cuarto de Andreu y cerró la puerta tras de sí.

Solo entonces el agente Miralles alzó la vista de las puntas de sus zapatos.

—Así que usted es el hijo de Sempronio Camarasa —dijo, mirándome con el desprecio pintado en la cara—. Me parece, señorita Fiona, que antes se le ha olvidado comentarme ese pequeño detalle.

Fiona forzó sin mucho éxito una expresión contrita.

—Siento haber tenido que ocultarle algo de información, agente Miralles.

El hombre asintió con seriedad.

—Es su trabajo —dijo, y se cuadró de nuevo. Fin de la conversación.

Abandonamos, pues, el pasillo principal de aquella tercera planta y descendimos en silencio los dos primeros tramos de escalera, inmersos cada uno en nuestros propios pensamientos. En mi caso, lo que ocupaba mi cerebro era el posible sentido de la extraña metamorfosis de Abelardo Labella. ¿Tan segura estaba ya la policía judicial de que mi padre había asesinado a Eduardo Andreu que incluso un inspector como Labella se atrevía a despojarse de su disfraz de cordero y mostrar de aquella manera las zarpas ante quien aquella misma tarde podía sacarlo en la portada de un diario de máxima distribución local? ¿Tan poco valor le otorgaba ya la policía a las posibles represalias de la familia o el entorno de los Camarasa? ¿Tan cerca estaba nuestro apellido de convertirse en parte de la historia criminal de Barcelona?

—Me temo que no ha tenido usted ocasión de esbozar siquiera su ilustración —observó entonces Gaudí, mientras recorríamos el pasillo de la primera planta en busca del último tramo de escalera que nos separaba del prometido registro por parte del inspector Abriles.

—Tengo más que suficiente —aseguró Fiona—. En realidad, si tomo esbozos en las escenas de los crímenes es solo para mantener las apariencias delante de los agentes que las custodian.

Gaudí asintió con una media sonrisa.

—Su memoria fotográfica.

—Hablando de memoria, querido Gaudí —intervine—, imagino que recuerda usted esa pieza que se ha guardado antes en el bolsillo.

Mi amigo detuvo su marcha junto al peldaño superior de esa última escalinata y nos obligó a Fiona y a mí a hacer lo propio a su lado.

—Ahora iba a sacar el tema —dijo, recuperando el rectángulo de cobre del interior de su levita—. ¿Le importaría hacerme un favor, Fiona?

Sin formular pregunta alguna, como si aquel pequeño hurto que mi amigo acababa de cometer le pareciera el comportamiento más normal del mundo, Fiona recogió la pieza que Gaudí le tendía, se dio media vuelta y la hizo desaparecer en la intimidad de su vestido.

—¿Listos?

Y así fue como Gaudí, Fiona y yo atravesamos al cabo de cinco minutos el semicírculo de agentes uniformados que custodiaban el portal del número 14 de la calle de la Princesa y echamos a caminar en dirección a las oficinas de Las noticias ilustradas convertidos ya, oficialmente, en delincuentes.