1

El tranvía se detuvo ante la boca de la calle de la Canuda e hizo sonar varias veces la campana de final de trayecto. «Causas ajenas al control y a la voluntad de la compañía», decían las maneras repentinamente graves del revisor, un muchacho enclenque y lampiño que se había pasado la última media hora rondando con encantadora torpeza a la única señorita que viajaba en el carruaje, pero que ahora, requerido por las nuevas circunstancias, empuñaba su silbato de emergencias con el porte de un profesional largamente curtido en toda clase de imprevistos.

—Abandonen el vehículo de forma ordenada, por favor —repetía, afirmado acrobáticamente sobre el estribo de la puerta lateral y sin dejar de mover en círculos su mano derecha—. No se acerquen a los caballos. Conserven sus billetes para futuras reclamaciones.

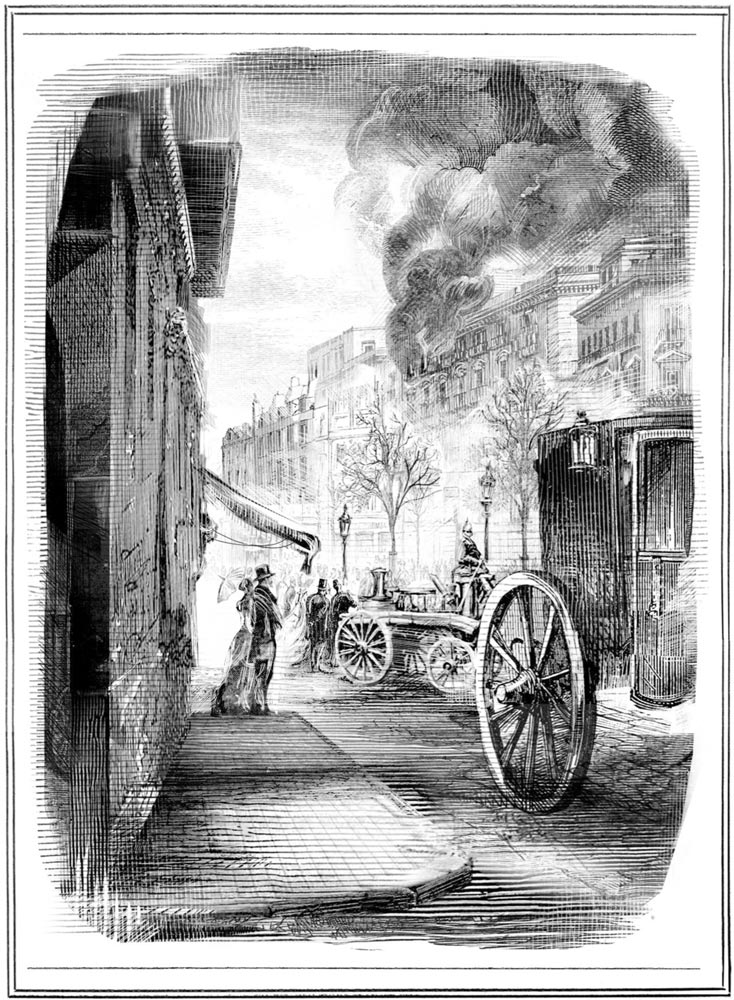

Cuatro coches de bomberos ocupaban el paseo central de la Rambla, desenganchados de sus caballerías y enfrentados a un incendio que excedía con mucho, era evidente, sus modestas posibilidades. El aparataje de uno de los coches invadía el carril de bajada hacia el mar, y a su alrededor, desentendidos por completo de los raíles del tranvía, decenas de curiosos repartían su atención entre el impotente ir y venir de los bomberos y el crepitar frenético de las llamas que devoraban, en la acera contraria, un edificio esquinero de cuatro plantas. Los restos indescifrables de un gran cartel comercial colgaban todavía en los bajos del edificio, que había quedado ya reducido a poco más que una carcasa ennegrecida y humeante: el calor había hecho saltar por los aires el cristal de todas sus ventanas, y los fragmentos, esparcidos por la avenida como un rastro de confeti veneciano, brillaban hermosamente al reflejo multicolor de las llamas. Grupos segregados de hombres y de mujeres se apiñaban en las bocas de las calles adyacentes, en las puertas de los cafés, en los balcones de los edificios que la policía aún no había hecho desalojar, mientras enjambres de niños corrían arriba y abajo sobre el fino manto de cenizas y cristales que cubría el paseo central. Las campanas de la iglesia de Belén tocaban frenéticamente a incendio desde lo alto del llano de la Boquería, y al pie de la fuente de Canaletas, entre las cisternas de dos coches de bomberos, un corro de monjas del convento de Santa Teresa alzaba sus plegarias al cielo en medio de la indiferencia general.

En aquel antiguo ritual ciudadano que se desarrollaba a nuestro alrededor, nadie tenía ojos para otra cosa que no fueran las formas del fuego.

—Abandonen el vehículo de forma ordenada, por favor. No se acerquen a los caballos.

Pese a todo, me alegré de dar por terminado el viaje y pisar de nuevo tierra firme. Un temblor de caballos inquietos había venido agitando el tranvía ya desde la primera curva de la plaza de Cataluña, cuando el olor inconfundible del incendio había acabado por imponerse sobre los otros olores habituales de aquella parte de la ciudad, y ahora, frente a la boca de la Canuda, ante la inmediata proximidad de las llamas, las cuatro bestias parecían a punto de renunciar ya por completo a cualquier resto de aprendida compostura y entregarse al más puro instinto de su terror animal.

No me gustaría ser ahora el conductor de este tranvía, pensé mientras descendía los dos últimos peldaños de la escalerilla lateral. Ni tampoco su revisor. Ni ninguno de los muchos curiosos que admiraban la evolución de las llamas desde el centro de los raíles.

—Este, caballero, es el aroma de mi juventud —dijo entonces a mi lado uno de los muchos viejos que observaban la escena.

—¿Disculpe?

—El olor del fuego en la Rambla. Este olor. —El hombre olfateó con exagerada fruición el aire que tenía delante de sus narices—. Lo huelo y estoy viendo otra vez todos los conventos ardiendo.

Sonreí educadamente.

—Debió de ser todo un espectáculo.

—Ya puede usted decirlo, joven. —El hombre inhaló otro par de bocanadas de humo y suspiró sonoramente—. El fuego corría de una muralla a la otra. El aire olía a hábito quemado. Y al final, ¿para qué?

Al final, para que unas monjas se cogieran de las manos y rezaran a gritos junto a una fuente cuya agua, al parecer, nadie sabía cómo trasladar hasta el edificio que se consumía entre las llamas frente a ella. Lo pensé, pero no lo dije.

—Ojalá hubiera podido verlo.

—Si hubiera podido verlo, ahora sería tan viejo como yo. No se lamente.

El hombre inclinó ligeramente la cabeza y se alejó Rambla abajo, husmeando todavía el aire con los ojos empañados de nostalgia por los días felices de la quema de conventos de 1835. Ese viejo no sería el único barcelonés que aquella noche soñara con los lejanos tiempos de su juventud perdida, pensé mientras lo veía desaparecer entre las demás sombras humanas que se apiñaban en torno al incendio.

Barcelona: la única ciudad del mundo en la que a los viejos se les ponía un nudo en la garganta cada vez que olían a ladrillo quemado.

Una ciudad en la que los abuelos soñaban con quemar iglesias y sus nietos soñaban con hacer dinero.

Cuatro coches de bomberos ocupaban el paseo central de la Rambla, desenganchados de sus caballerías y enfrentados a un incendio que excedía con mucho, era evidente, sus modestas posibilidades.

El revisor había concluido ya sus labores de desalojo en el interior del tranvía, y ahora conversaba relajadamente con el conductor al pie del pescante. Los caballos seguían amarrados al complejo sistema de arneses que los conectaba al vehículo, y a su alrededor comenzaba a congregarse un grupito de niños atraído por la enésima novedad de la mañana. También rondaban la escena un perro de tres patas de raza indefinida y un mendigo tocado con un tricornio de color azul. Mi atención se detuvo unos instantes en esa extraña pareja, el mendigo barbudo y andrajoso y su pobre perro de tres patas, antes de regresar al edificio en llamas.

Fue entonces, lo recuerdo, cuando vi asomar la roja cabeza de Fiona Begg entre el mar de cabezas negras que ocupaban el paseo central de la Rambla.

Y también fue entonces cuando estuve a punto de morir aplastado por cuatro caballos desbocados.

Todo sucedió en cuestión de segundos. Divisé a Fiona en el paseo central de la Rambla y di un instintivo paso al frente en su dirección, invadiendo el carril bloqueado del tranvía, y en ese mismo instante los caballos comenzaron a patear furiosamente el empedrado y a revolverse de manera enloquecida en el interior de sus arneses, decididos a reanudar la marcha Rambla abajo con el ímpetu de todo el terror acumulado en su sangre antigua.

Recuerdo, en esas décimas de segundo, los ojos desorbitados de los dos primeros caballos fijos en mí. Recuerdo el sudor humeante de sus costillares y el polvo de ceniza que cubría sus crines negrísimas. Recuerdo la humedad de sus belfos, que se abrían y se cerraban y se abrían de nuevo. Recuerdo el olor de sus alientos en el instante previo a derribarme, y los gritos de los niños en estampida, y el dolor salvaje de un impacto que no se llegó a producir.

—¿Está usted bien, caballero?

De rodillas junto al tranvía nuevamente detenido, alcé la vista hacia el lugar del que había surgido aquella pregunta y vi a la persona que, según todos los indicios, acababa de salvarme la vida.

Se trataba de un joven alto y delgado, bien parecido, pálido de rostro y completamente afeitado. Tendría, como yo mismo, poco más de veinte años. Vestía unos pantalones negros de impecable corte inglés y una ajustada levita bajo la que asomaba un corbatón anudado de manera un tanto extravagante. Sus ojos eran los más azules que yo había visto desde mi regreso a Barcelona, y por debajo del sombrero de copa alta que coronaba su figura asomaba una abundante cabellera casi tan rojiza como la de la propia Fiona.

La mano izquierda del joven sostenía con firmeza mi antebrazo derecho: el mismo, deduje, del que acababa de tirar para apartarme de la trayectoria de los caballos desbocados.

—Creo que sí —murmuré, poniéndome en pie con su ayuda y calibrando la situación desde mi recién estrenada perspectiva de superviviente de un atropello.

Ninguna extremidad aplastada por los cascos de ningún caballo. Ningún hueso roto, retorcido o asomando entre la carne abierta. Ningún reguero de sangre a la vista.

—Ningún daño irreparable —resumió el joven, al tiempo que esbozaba una sonrisa un tanto forzada y liberaba la presión de su mano sobre mi antebrazo. Se alejó entonces unos pasos, recogió mi sombrero del charco de barro en el que había caído y me lo tendió con una cierta ceremonia—. Aunque me temo que este chambergo ya no volverá a ser el mismo.

Cuatro o cinco hombres de uniforme, advertí entonces, me rodeaban con aire ansioso y con expresiones variadamente solícitas, y tras ellos, a una distancia prudencial de los raíles del tranvía, había un centenar de pares de ojos posados sobre mi persona. Por unos instantes, el incendio de la Canuda había pasado a un segundo plano y el protagonismo lo ostentábamos, siquiera fugazmente, mi espectacular muerte frustrada y yo mismo. Otros dos hombres de uniforme, tal vez el conductor del tranvía y su enclenque revisor, forcejeaban todavía con los cuatro caballos junto a la retaguardia de los coches de bomberos. Los animales seguían agitándose como pequeños demonios negros en el interior de sus bridas, pero ya no parecían los heraldos de una muerte dolorosa y humeante: ahora solo parecían cuatro pobres bestias asustadas y empapadas en sudor.

Cogí mi sombrero y lo miré con interés.

—Un sombrero recién estrenado —creo que dije.

El joven pelirrojo asintió seriamente.

—Una lástima, entonces. ¿Seguro que está usted bien?

Ni siquiera tuve ocasión de responderle. Uno de los hombres de uniforme que se habían congregado a mi alrededor resultó ser un alto responsable de la empresa de tranvías, y su sentido del deber lo llevó a acaparar mi atención durante los dos o tres minutos siguientes con un sinfín de ruegos, lamentos y disculpas no solicitadas que lograron acabar con mi paciencia. Cuando por fin pude quitarme al hombre de encima, el joven ya había desaparecido y en su lugar, o en un lugar muy próximo al que él había ocupado, estaba ahora la mujer por cuya causa indirecta yo había estado a punto de morir.

—¿Esta es la forma que tienes de inaugurar tu vida de estudiante? —fue lo primero que me preguntó—. ¿Arrojándote a los pies de un tranvía?

Fiona Begg.

La ilustradora principal de Las noticias ilustradas.

La mujer cuyo acento de niña criada a golpe de campana de St. Mary-le-Bow seguía produciéndome ahora, cada vez que lo oía, un pequeño vuelco en el estómago y una oleada renovada de rencor hacia mi padre.

—Estoy bien —dije, cogiendo la mano enguantada que Fiona me tendía y apretándola suavemente—. Un pequeño accidente.

Por debajo de su máscara habitual de cockney endurecida e imperturbable, Fiona me miraba con genuina preocupación. Un agradable rubor coloreaba las facciones minuciosamente inglesas de su rostro, como si acabara de empolvárselo justo antes de salir de las oficinas del diario o quizá, más probablemente, como si el humo cada vez más negro y más espeso que emergía de las tripas del edificio en llamas comenzara a ejercer su efecto sobre la salud de quienes no nos decidíamos a alejarnos de él.

—¿Un pequeño accidente? En Londres, Gabriel, a esto lo llamamos «estar a punto de morir atropellado por un tranvía».

—En Barcelona no somos tan dramáticos —repliqué, sorprendiéndome al instante de aquel uso inesperado de la primera persona del plural—. ¿Qué haces aquí?

Fiona agitó brevemente el cuaderno de dibujo que sostenía contra su pecho.

—¿A ti qué te parece?

—¿Te ha enviado mi padre?

La mujer negó con la cabeza, provocando un delicioso temblor de cuentas azules y de trenzas rojizas y también, me pareció, una fugaz polvareda de cenizas en torno a su rostro.

—Me ha enviado mi padre.

—Ningún asesinato en las últimas veinticuatro horas —aventuré.

—Un incendio es un incendio. Y más cuando lo que arde es…

Fiona no pudo concluir la frase. Una cornisa entera de la planta superior del edificio en llamas se derrumbó en ese mismo instante sobre la acera de la calle de la Canuda, provocando una inmediata reacción en cadena de gritos espantados, de carreras y empujones y de redobladas oraciones en el paseo central de la Rambla. Los caballos se encabritaron nuevamente bajo sus arneses en la cabeza del tranvía, los bomberos comenzaron a enrollar sus inútiles mangas de agua y a gritarse los unos a los otros consignas ininteligibles en torno a sus coches estacionados, y una nube maloliente del color del hollín sobrevoló a muy baja altura las cabezas de todos los presentes antes de ir a fundirse con la densa nube general de contaminación barcelonesa. Esta vez, incluso los enjambres de niños que corrían en círculos entre los coches de bomberos huyeron a toda prisa en dirección a la seguridad de la plaza de Cataluña.

Fiona se acercó un poco más a mí y enlazó su brazo con el mío.

—Será mejor que te saque de aquí —dijo, sin dejar de pasear la mirada a nuestro alrededor con característica avidez. Registrando en su memoria prodigiosa cada detalle del espectáculo, recuerdo que pensé; fotografiando con sus ojos y con su cerebro, desde todos los ángulos posibles, la escena que nos rodeaba—. No me gusta nada la forma en que te siguen mirando esos caballos.

—¿Desde cuándo te preocupa tanto mi seguridad?

Fiona me sonrió con repentina dulzura.

—Si dejo que te maten en mi presencia, tu padre podría tener la tentación de despedirme.

Sonreí yo también.

—Ya veo.

Las campanas de la iglesia de Belén interrumpieron en ese momento su repicar a incendio y anunciaron que eran las nueve de la mañana. Hora de ponerme en marcha, en cualquier caso: a las diez tenía que estar inaugurando mi nueva vida de estudiante en el edificio de la Lonja de Mar, a media ciudad de distancia de allí, y ni siquiera un amago de atropello podría justificar ante Sempronio Camarasa mi no presencia en clase el primer día de curso. Así que me calé lo mejor que pude mi maltrecho sombrero, cerré mi brazo sobre el brazo de Fiona y juntos los dos de nuevo, como dos viejos amigos, como si nada hubiera sucedido nunca entre nosotros, emprendimos la marcha Rambla abajo, camino del mar.