La llave

Isaac Asimov

1

Karl Jennings sabía que iba a morir. Le quedaban pocas horas de vida y muchas cosas que hacer.

No había aplazamiento posible de la sentencia de muerte; no en la Luna, ni con las comunicaciones interrumpidas.

Incluso en la Tierra había bastantes lugares aislados donde, sin radio a su alcance, un hombre podía morir sin la mano de un compañero para ayudarle, sin el corazón de un compañero para compadecerle, incluso sin los ojos de un compañero para descubrir el cadáver. Aquí en la Luna había pocos lugares donde las cosas ocurriesen de otro modo.

Los terráqueos sabían que estaba en la Luna, desde luego. Formaba parte de una expedición geológica… ¡no!, expedición selenológica. Resultaba curioso cómo su mente centrada en la Tierra insistía en el «geo…».

Fatigosamente, se obligó a sí mismo a pensar sin dejar de trabajar. Aunque estaba moribundo, sentía aún aquella claridad de Ideas artificialmente impuesta. Miró ansiosamente a su alrededor. Allí no había nada que ver. Se hallaba en la oscuridad de la eterna sombra del interior septentrional de la pared del cráter, una negrura que sólo aliviaba el intermitente parpadeo de su lámpara. Mantenía aquella intermitencia, en parte porque no se atrevía a consumir su fuente de energía antes de haber terminado su tarea, y en parte porque no se atrevía a correr más que el mínimo riesgo de que fuera vista.

A su izquierda, hacia el sur a lo largo del cercano horizonte de la Luna, había un creciente de brillante luz solar blanca. Más allá del horizonte, e invisible, se hallaba el borde opuesto del cráter. El Sol no se alzaba nunca lo suficiente por encima del borde de su propio cráter para iluminar el suelo inmediatamente debajo de sus pies. Estaba a salvo de la radiación; al menos eso.

Cavaba cuidadosa pero torpemente, dificultados sus movimientos por su traje espacial. El costado le dolía de un modo espantoso, p ogresivamente.

El polvo y los fragmentos de roca no asumían la apariencia de «castillo de cuentos de hadas» característica de aquellas partes de la superficie de la Luna expuestas alternativamente a la luz y a la oscuridad, al calor y al frío. Aquí, con el frío eterno, el lento desmenuzamiento de la pared del cráter había amontonado simplemente fina grava en una masa heterogénea. No resultaría fácil saber que alguien había estado cavando.

Tropezó en una desigualdad de la oscura superficie y dejó caer un puñado de fragmentos polvorientos. Las partículas cayeron con la lentitud característica de la Luna pero con apariencia de una cegadora velocidad, ya que no había aire que ejerciera resistencia para ralentizar el descenso y esparcirlas en una niebla de polvo.

La lámpara de Jennings brilló sin intermitencias durante unos instantes, los suficientes para que Jennings apartara con el pie una puntiaguda roca.

No disponía de mucho tiempo. Cavó más profundamente en el polvo.

Un poco más y podría introducir el Aparato en la depresión y empezar a cubrirlo. Strauss no debía encontrarlo.

¡Strauss!

El otro miembro del equipo. Compartiendo a medias el descubrimiento. Compartiendo a medias la fama.

Si lo que deseaba Strauss hubiese sido simplemente atribuirse toda la fama, Jennings se la habría cedido. El descubrimiento era más importante que cualquier reputación individual que pudiera traer consigo. Pero lo que Strauss deseaba era algo más; algo que Jennings estaba dispuesto a impedir.

Aunque le costara la vida impedirlo.

Y se estaba muriendo.

Lo habían encontrado juntos. De hecho, Strauss había encontrado la nave; o mejor dicho, los restos de la nave; o más propiamente, lo que de un modo concebible podrían haber sido los restos de algo semejante a una nave.

—Metal —dijo Strauss, mientras recogía algo mellado y casi amorfo. Sus ojos y su rostro apenas podían ser vistos a través del grueso cristal del visor, pero su voz más bien ronca sonó claramente a través del transmisor de su traje espacial.

Jennings derivó hacia él desde su propia posición a media milla de distancia.

—¡Qué raro! —dijo—. En la Luna no hay ningún metal libre.

—No debería haberlo. Pero sabes perfectamente que sólo se ha explorado el uno por ciento de la superficie de la Luna. ¿Quién sabe lo que podrá encontrarse en ella?

Jennings gruñó, asintiendo, y extendió su manopla para coger el objeto.

Por lo que hasta entonces se sabía, era cierto que en la Luna podía encontrarse casi cualquier cosa. La suya era la primera expedición selenográfica financiada privadamente que había llegado a la Luna. Con anterioridad, las expediciones habían sido organizadas por el Gobierno, con media docena de objetivos a la vista, principalmente militares. El hecho de que la Sociedad Geológica pudiera permitirse enviar dos hombres a la Luna para realizar estrictamente estudios selenológicos era una prueba evidente de los progresos de la era espacial.

Strauss dijo:

—Parece como si en otro tiempo hubiese tenido una superficie bruñida.

—Es cierto —dijo Jennings—. Tal vez hay más por estos alrededores.

Encontraron otras tres piezas, dos de pequeño tamaño y otra de bordes dentados, con rastros de una hendidura.

—Vamos a llevarlas a la nave —dijo Strauss.

Subieron al pequeño bote deslizante y regresaron a la nave madre. Una vez a bordo se quitaron los trajes espaciales, algo que a Jennings, al menos, le producía siempre una gran satisfacción. Se rascó vigorosamente el torso y se frotó las mejillas hasta que su piel blanca enrojeció.

Strauss no incurrió en aquellas debilidades y empezó a trabajar. El rayo laser mordió el metal y los vapores se acumularon en el espectrógrafo. Acero al titanio, esencialmente, con indicios de cobalto y molibdeno.

—Es artificial, desde luego —dijo Strauss. Su ancho rostro aparecía tan hosco y tan duro como siempre. No reflejaba ninguna emoción, aunque Jennings pudo notar que su propio corazón empezaba a desbocarse.

Pudo haber sido la excitación lo que indujo a Jennings a empezar:

—Ésta es una circunstancia contra la cual debemos endurecernos como el acero…

Y cargó el acento sobre «acero» para evidenciar el juego de palabras.

Sin embargo, Strauss miró a Jennings con frío disgusto, y este último se encogió de hombros, suspirando. Nunca podría conseguirlo. ¡Nunca! Recordó en la Universidad… Bueno, no importa. El descubrimiento que habían hecho valía mucho más que cualquier juego de palabras que él pudiera construir para impresionar al impasible Strauss.

Jennings se preguntó si era posible que Strauss no hubiese captado el significado.

Sabía muy poco de Strauss, en realidad, aparte de su reputación como selenólogo. Es decir, había leído los apuntes de Strauss y suponía que Strauss había leído los suyos. Aunque sus naves podían haberse cruzado de noche en su época universitaria, no se habían conocido hasta que ambos se presentaron voluntarios para esta expedición y fueron aceptados.

Durante el viaje de una semana, Jennings había tenido conciencia, con creciente incomodidad, de la robusta figura del otro, de sus cabellos color de arena y sus ojos azules, y del modo como funcionaban los músculos sobre sus maxilares cuando comía. Jennings, de estructura mucho más delgada, ojos también azules pero cabellos más oscuros, tendía a rehuir instintivamente la pesada aureola de potencia y dominio del otro.

Jennings dijo:

—No hay noticias de ninguna nave que se haya posado nunca en esta parte de la Luna. Desde luego, ninguna se ha estrellado aquí.

—Si fuera parte de una nave —dijo Strauss—, estaría lisa y bruñida. Ésta está erosionada, y puesto que no hay atmósfera aquí, eso significa exposición al bombardeo de los micrometeoritos durante muchos años.

Entonces vio el significado. Jennings dijo, con una alegría casi salvaje:

—Es un artefacto no humano. Seres que no eran de la Tierra visitaron la Luna en otro tiempo. ¿Quién sabe cuántos años hace?

—¿Quién sabe? —asintió Strauss secamente.

—En el informe…

—Un momento —dijo Strauss en tono imperativo—. Habrá tiempo de sobra para informar, cuando tengamos algo que decir. Si era una nave, habrá más restos de ella que los que ahora tenemos.

Pero no cabía pensar en salir a buscarlos precisamente entonces. Habrían estado fuera durante varias horas, y tenían que comer y dormir. Era preferible recuperar fuerzas para poder dedicar a la tarea las horas necesarias. Los dos hombres parecieron ponerse de acuerdo sin hablar.

La Tierra estaba baja en el horizonte oriental en fase casi llena, brillante y estriada de azul. Jennings la miró mientras comían y experimentó, como le ocurría siempre, una profunda nostalgia.

—Tiene un aspecto tranquilo —dijo—, pero hay seis mil millones de personas atareadas sobre ella.

Strauss alzó la mirada desde alguna protunda vida interior exclusivamente suya y dijo:

—¡Seis mil millones de personas arruinándola!

Jennings frunció el ceño.

—Tú no serás un Ultra, ¿verdad?

Strauss dijo:

—¿De qué diablos estás hablando?

Jennings sintió que se sonrojaba. El rubor afectaba siempre a su tez clara, volviéndola sonrosada al más leve sobresalto emocional. Era algo que le resultaba sumamente molesto.

Volvió a dedicar su atención a la comida, sin decir nada más.

Desde hacía una generación, la población de la Tierra había permanecido estacionaria. Todo el mundo admitía que no podía permitirse ningún aumento. No faltaban, desde luego, los que decían que «no aumentar» no era suficiente: la población tenía que disminuir. El propio Jennings simpatizaba con ese punto de vista. El globo de la Tierra estaba esquilmado por su pesada carga de humanidad.

Pero ¿cómo debía llegarse a aquella disminución? ¿Al azar, induciendo a la gente a hacer descender todavía más el índice de natalidad, tal como ellos deseaban? Ultimamente habían surgido voces, tímidas aún, preconizando no sólo una disminución de la población, sino una disminución seleccionada: la supervivencia de los más aptos, con lo que se autodeclaraban aptos y capaces de definir el criterio de aptitud.

Jennings pensó: «Le he insultado, supongo».

Más tarde, cuando estaba casi dormido, se le ocurrió de pronto que no sabía virtualmente nada del modo de ser de Strauss. ¿Y si se propusiera salir ahora a explorar por su cuenta, a fin de poder atribuirse en exclusiva todo el mérito de…?

Alarmado, se incorporó sobre un codo, pero Strauss respiraba pesadamente, e incluso mientras Jennings escuchaba, la respiración se convirtió en un ronquido.

Pasaron los tres días siguientes dedicados a la búsqueda de más piezas. Encontraron algunas, y más que eso. Descubrieron una zona que resplandecía con la leve fosforescencia de las bacterias lunares. Tales bacterias eran bastante corrientes, pero hasta entonces, que ellos supieran, en ninguna parte se habían localizado en una concentración tan grande como para producir un resplandor visible.

Strauss dijo:

—Un ser orgánico, o sus restos, pudo caer aquí en otro tiempo. Murió, pero los microorganismos en su interior no murieron. Y al final le consumieron.

—Y tal vez proliferaron —añadió Jennings—. Ése podría ser el origen de las bacterias lunares, las cuales podrían no ser nativas, sino el resultado de una contaminación… siglos atrás.

—La proposición contraria también podría ser válida —dijo Strauss—. Dado que las bacterias son completamente distintas en aspectos muy fundamentales de cualquier forma de microorganismo terráqueo, los seres de quienes eran parásitos (suponiendo que ése fuera su origen) debieron ser fundamentalmente distintos, también. Otro indicio de origen extraterrestre.

La pista terminaba en la pared de un pequeño cráter.

—Es una excavación imposible —dijo Jennings, desalentado—. Sería mejor informar acerca de esto y pedir ayuda.

—No —dijo Strauss, con aire sombrío—. Es posible que no exista nada que requiera pedir ayuda. El cráter podría haberse formado un millón de años después de que la nave se hubiera estrellado.

—¿Desintegrándose la mayor parte de ella, quieres decir, y dejando únicamente lo que hemos encontrado?

Strauss asintió.

Jennings dijo:

—Vamos a probar, de todos modos. Podemos cavar un poco. Si trazamos una línea a través de los hallazgos que hemos realizado hasta ahora y no nos apartamos de ella…

Strauss accedió a regañadientes y trabajó de mala gana, por lo que fue Jennings quien realizó el verdadero hallazgo. ¡Y muy importante, desde luego! Strauss había encontrado la primera pieza de metal, pero Jennings encontró el artefacto mismo.

Era un artefacto hundido a una profundidad de tres pies debajo de la forma irregular de un peñasco que había caído de modo que dejaba un hueco en su contacto con la superficie de la Luna. En aquel hueco se hallaba el artefacto, protegido durante un millón de años o más; protegido de la radiación, de los micrometeoros, de los cambios de temperatura, hasta el punto de aparecer como nuevo desde siempre.

Jennings lo bautizó inmediatamente como el Aparato. No tenía ni la más remota semejanza con ningún instrumento de los que hasta entonces había visto, pero, como dijo Jennings, ¿por qué había de tenerla?

—No hay ninguna fractura, al parecer —dijo—. Es posible que no esté roto.

—Pero pueden faltar piezas.

—Es posible —dijo Jennings—, aunque no parece tener elementos móviles. Es todo de una pieza y desde luego extrañamente irregular. —Trató de refrenar su entusiasmo, pero no lo consiguió del todo—. Esto es lo que necesitábamos. Una pieza de metal desgastado o una zona rica en bacterias son únicamente materia para deducciones y discusiones. Pero esto es algo real: un Aparato de evidente origen extraterrestre.

Ahora estaba sobre la mesa entre los dos, y ambos lo miraban con aire serio.

Jennings dijo:

—Vamos a redactar un informe preliminar.

—¡No! —exclamó Strauss bruscamente—. ¡Ni hablar!

—¿Por qué no?

—Porque si lo hacemos, esto se convertirá en un proyecto de la Sociedad. Se harán cargo de todo, y cuando hayan terminado lo único que habremos merecido será una nota de pie de página. ¡No! —Strauss cambió de tono y su voz adquirió un acento insidioso—. Vamos a averiguar todo lo que podamos acerca del Aparato antes de que lleguen las arpías.

Jennings meditó la cuestión. No podía negar que también él deseaba asegurar el reconocimiento de su mérito. Sin embargo… Dijo:

—Me gustaría correr el riesgo, Strauss. —Por primera vez había sentido el deseo de utilizar el nombre de pila de su compañero, pero logró dominarse—. Pero no tenemos derecho a esperar. Si esto es de origen extraterrestre, tiene que proceder de algún otro sistema planetario. No hay ningún lugar en el Sistema Solar, aparte de la Tierra, donde pueda desarrollarse una forma de vida avanzada.

—Eso no está demostrado, en realidad —gruñó Strauss—, pero ¿y qué si estuvieras en lo cierto?

—Significaría que los seres de la nave conocían los viajes interestelares y, en consecuencia, tendrían que estar mucho más adelantados tecnológicamente que nosotros. Quién sabe lo que el Aparato puede revelarnos sobre su avanzada tecnología. Podría ser la clave de… quién sabe qué. Podría ser el punto de partida de una inimaginable revolución científica.

—Eso es puro romanticismo. Si el Aparato es el producto de una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, no aprenderemos nada de él. Devolvamos a Einstein a la vida y mostrémosle un microalabeador de protones: ¿qué haría con él?

—No podemos estar seguros de que no aprenderemos nada.

—En tal caso, ¿qué importa una pequeña demora? ¿Por qué no podemos asegurarnos el mérito que hemos contraído? ¿Por qué no podemos asegurarnos de que la investigación correrá a nuestro cargo, de que no nos dejarán fuera del asunto?

—Pero, Strauss —Jennings se sentía conmovido casi hasta el punto de derramar lágrimas, en su ansiedad por hacerle entender la importancia del Aparato—. ¿Y si nos estrellamos con él? ¿Y si no conseguimos llevarlo a la Tierra? No podemos correr ese riesgo. —Acarició el Aparato, casi como si estuviera enamorado de él—. Tenemos que redactar un informe ahora mismo para que envíen una nave que lo transporte. Es demasiado valioso para…

Mientras llegaba al paroxismo de su emoción, el Aparato pareció calentarse bajo su mano. Una parte de su superficie, semioculta debajo de una lengüeta de metal, despidió un brillo fosforescente.

Jennings apartó su mano en un gesto súbito, y el Aparato se oscureció. Pero fue suficiente; el momento había sido infinitamente revelador.

Dijo, casi atragantándose:

—Era como una ventana abierta en tu cráneo. He podido leer en tu mente.

—Yo he leído la tuya —dijo Strauss—, o la he contactado, o he penetrado en ella, o como quieras llamarlo.

Tocó el Aparato con gesto indiferente, pero no ocurrió nada.

—¡Eres un Ultra! —dijo Jennings furiosamente—. Cuando he tocado esto… —Y lo hizo de nuevo—. Está ocurriendo otra vez. Lo veo. ¿Estás loco? ¿Puedes creer sinceramente en la conveniencia de condenar a casi toda la raza humana a la extinción y destruir la adaptabilidad y variedad de la especie?

Su mano volvió a apartarse del Aparato; lo que le permitía vislumbrar le producía náuseas. El Aparato se oscureció de nuevo. Una vez más, Strauss lo tocó cautelosamente, sin que ocurriese nada.

Strauss dijo:

—No discutamos, por el amor de Dios… Este objeto es un medio de comunicación. Un amplificador telepático. ¿Por qué no? Cada una de las células cerebrales tiene su potencial eléctrico. Podría ser considerado como un campo magnético detector de microintensidades…

Jennings se volvió de espaldas. No quería hablar con Strauss. Dijo:

—Haremos el informe ahora mismo. El mérito me tiene sin cuidado. Puedes atribuírtelo todo. Lo único que deseo es quedar al margen de este asunto.

Strauss permaneció unos instantes en actitud meditabunda, con el ceño fruncido. Luego dijo:

—Es algo más que un medio de comunicación. Responde a la emoción y la amplifica.

—¿De qué estás hablando?

—Se ha puesto en marcha dos veces cuando lo has tocado ahora, aunque lo habías estado manipulando todo el día sin que pasara nada. Y no pasa nada cuando lo toco yo.

—¿Y bien?

—Reaccionó cuando lo tocaste en un estado de elevada tensión emocional. Supongo que eso es lo necesario para su activación. Y cuando despotricabas acerca de los Ultras mientras lo tocabas, hace unos instantes, he sentido lo que sentías tú, por espacio de unos segundos.

—Así parece.

—Escucha: ¿cómo puedes estar tan seguro de que tienes razón? En la Tierra no hay un solo hombre con dos dedos de frente que no sepa que el planeta estaría mucho mejor con una población de mil millones en vez de seis mil millones. Si utilizáramos la automación por completo (cosa que ahora las hordas no nos permiten hacer), probablemente podríamos tener una Tierra perfectamente eficiente y viable con, digamos, cinco millones de habitantes… Escúchame, Jennings. No te vuelvas de espaldas.

La habitual aspereza de la voz de Strauss casi se desvaneció en su esfuerzo por mostrarse convincente.

—Pero no podemos reducir la población democráticamente —continuó—. Lo sabes muy bien. No se trata del instinto sexual, porque los anticonceptivos resolvieron el problema del control de la natalidad hace muchísimo tiempo. Es una cuestión de nacionalismo. Cada uno de los grupos étnicos desea que sean los demás grupos los que empiecen a reducir su población, y yo estoy de acuerdo con ellos. Yo quiero que prevalezca mi grupo étnico, nuestro grupo étnico. Quiero que la Tierra sea heredada por los mejores, lo cual significa por hombres como nosotros. Nosotros somos los verdaderos hombres, y la horda de simios que nos rodea nos está destruyendo a todos. Ellos están condenados a morir de todos modos; ¿por qué no salvarnos a nosotros mismos?

—No —dijo Jennings enérgicamente—. Ningún grupo tiene un monopolio sobre la humanidad. Tus cinco millones de hombres-espejo, prisioneros de una humanidad desprovista de su variedad y adaptabilidad, se morirían de aburrimiento… y les estaría bien empleado.

—Sentimentalismos absurdos, Jennings. Tú no crees eso. No haces sino repetir la opinión de los estúpidos que se llaman a sí mismos partidarios de la igualdad. Mira, este Aparato es exactamente lo que necesitamos. Aunque no pudiéramos construir ninguno más ni llegáramos a comprender cómo funciona éste, con sólo este Aparato podríamos conseguirlo. Si pudiéramos controlar o influenciar las mentes de los hombres clave, poco a poco lograríamos imponer nuestros puntos de vista en el mundo. Tenemos ya una organización. Tú lo sabes ya, si has leído en mi mente. Tiene mejores motivaciones y está mejor estructurada que cualquier otra organización de la Tierra. Los mejores cerebros del género humano engrosan nuestras filas diariamente. ¿Por qué no te unes a nosotros tú también? Este instrumento es una clave, como puedes ver, pero no una simple clave para adquirir un poco más de conocimiento. Es una clave para la solución final de los problemas de los hombres. ¡Unete a nosotros! ¡Unete a nosotros! —concluyó, con un apasionamiento que Jennings desconocía en él.

La mano de Strauss cayó sobre el Aparato, el cual parpadeó durante un par de segundos y se apagó.

Jennings sonrió sin alegría. Comprendió el significado de todo aquello. Strauss había tratado deliberadamente de ponerse en un estado emocional lo bastante intenso como para activar el Aparato, y había fracasado.

—Es inútil —dijo Jennings—; eres un individuo inhumanamente seguro de ti mismo y no puedes hacerlo funcionar.

Cogió con manos temblorosas el Aparato, que resplandeció inmediatamente.

—Entonces, hazlo funcionar tú. Podrás atribuirte el mérito de haber salvado a la humanidad.

—Ni pensarlo —dijo Jennings, respirando agitadamente a causa de su intensa emoción—. Voy a enviar el informe ahora mismc

¡No! —exclamó Strauss, cogiendo un cuchillo de la mesa—. Es suficientemente puntiagudo, suficientemente afilado.

—Será inútil todo lo que intentes —dijo Jennings—. Puedo adivinar tus planes. Con el Aparato podrás convencer a cualquiera de que nunca he existido. Y podrás hacer triunfar a los Ultras.

Strauss sonrió:

—Lees en mi mente de un modo perfecto.

—Pero no lo conseguirás —replicó Jennings—. No, mientras yo sostenga esto.

Le estaba ordenando a Strauss, con el pensamiento, que se mantuviera inmóvil.

Strauss quedó dominado. Empuñaba el cuchillo rígidamente y su brazo temblaba, pero no avanzó.

Los dos hombres sudaban copiosamente.

Strauss dijo entre sus dientes apretados:

—No podrás sostenerlo… todo el día.

La sensación era clara, aunque Jennings no estaba seguro de conocer las palabras para describirla. En términos físicos, era como retener a un resbaladizo animal de enorme fuerza que se retorciera incesantemente. Jennings tuvo que concentrarse en la sensación de inmovilidad.

No estaba familiarizado con el Aparato. No sabía utilizarlo con pericia. Era como si alguien que no hubiera visto nunca una espada empuñara una y quisiera manejarla con la habilidad de un mosquetero.

—Exactamente —dijo Strauss, conectado mentalmente con él. Y arrastró torpemente los pies, en un paso hacia delante.

Jennings sabía que no podría competir con la obstinada determinación de Strauss. Ambos lo sabían. Pero allí estaba el bote deslizante. Jennings tenía que huir con el Aparato.

Pero Jennings no tenía secretos. Strauss vio su pensamiento y trató de interponerse entre el bote deslizante y su compañero.

Jennings redobló sus esfuerzos. No inmovilidad, sino inconsciencia. «Duerme, Strauss», pensó desesperadamente. «¡Duerme!».

Las rodillas de Strauss se doblaron y sus párpados se hicieron de plomo, cerrándole los ojos.

Latiéndole desaforadamente el corazón, Jennings se precipitó hacia adelante. Si podía golpearle con algo, arrancar el cuchillo…

Pero sus pensamientos se habían apartado de la fundamental concentración en la idea de sueño, por lo que Strauss le agarró por un tobillo y tiró hacia abajo con rabiosa fuerza.

Strauss no vaciló. Mientras Jennings se tambaleaba, la mano que empuñaba el cuchillo se levantó y cayó. Jennings sintió el agudo dolor y su mente enloqueció de miedo y desesperación.

El mismo acceso de emoción convirtió el parpadeo del Aparato en un vivísimo resplandor. Strauss aflojó su presa mientras Jennings gritaba silenciosa e incoherentemente, transmitiendo miedo y rabia desde su propio cerebro al otro.

Strauss rodó sobre sí mismo, con el rostro desencajado.

Jennings se incorporó trabajosamente y retrocedió. No se atrevió a hacer nada sino concentrarse en mantener al otro inconsciente. Cualquier tentativa de acción violenta bloquearía una parte demasiado importante de su propia fuerza mental, impidiéndole utilizarla de un modo realmente eficaz.

Retrocedió de espaldas hacia el bote deslizante. A bordo habría un traje espacial… vendas…

El bote deslizante no estaba diseñado para recorrer largas distancias. Ni Jennings se encontraba en condiciones de recorrerlas. Su costado derecho sangraba a pesar del vendaje. La sangre goteaba dentro de su combinación.

No había señales de la nave persiguiéndole, pero con toda seguridad se presentaría, tarde o temprano. Su potencia era varias veces superior a la del bote deslizante; y disponía de detectores que captarían la concentración de energía que sus reactores iónicos dejaban atrás como una estela.

Desesperadamente, Jennings intentó establecer contacto por radio con Estación Luna, pero no obtuvo ninguna respuesta y dejó de llamar. Sus señales no servirían sino para ayudar a Strauss a localizarle.

Podía tratar de dirigirse a Estación Luna, pero estaba seguro de que no habría llegado. La nave le habría localizado antes, o habría muerto, estrellando el bote. Tenía que ocultar el Aparato, dejarlo en un lugar seguro y luego dirigirse a Estación Luna.

El Aparato…

No estaba seguro de no equivocarse. Podría arruinar a la raza humana, pero era infinitamente valioso. ¿Debía destruirlo? Era el único resto de una vida inteligente no humana. Contenía los secretos de una avanzada tecnología; era un instrumento de una avanzada ciencia de la mente. Cualquiera que fuese el peligro, teniendo en cuenta el valor… el valor potencial…

No; debía ocultarlo para que pudiera ser encontrado de nuevo… pero sólo por los esclarecidos Moderados del gobierno. Nunca por los Ultras…

El bote deslizante descendió a lo largo del borde septentrional interior del cráter. Sabía dónde estaba, y el Aparato podía ser enterrado aquí. Si después no podía alcanzar Estación Luna personalmente ni por radio, al menos tendría que alejarse de allí lo más lejos posible, para que su propia persona no revelara cuál era el escondrijo. Y tendría que dejar alguna clave para que pudiera ser localizado.

Pensaba con sobrehumana claridad, le pareció. ¿Era la influencia del Aparato que estaba sujetando? ¿Estimulaba su pensamiento y le sugería el mensaje perfecto? ¿O era esto una alucinación del moribundo, y no se le ocurriría nada que tuviera sentido para alguien? Lo ignoraba, pero no tenía elección. Tenía que intentarlo.

Karl Jennings sabía que iba a morir. Le quedaban muy pocas horas de vida y muchas cosas que hacer.

2

H. Seton Davenport, de la Sección Americana de la Oficina de Investigación Terrestre, se frotó la cicatriz en forma de estrella de su mejilla izquierda, con aire ausente.

—Estoy enterado, señor, de que los Ultras son peligrosos.

El jefe de la Sección, M. T. Ashley, miró a Davenport con el ceño fruncido. En sus flacas mejillas se formaron unas arrugas de desaprobación. Como había jurado de nuevo no volver a fumar, obligó a sus engarfiados dedos a cerrarse sobre una pastilla de goma de mascar: quitó el envoltorio, la arrugó y la introdujo en su boca con gesto malhumorado. Se estaba haciendo viejo y gruñón, además, y su corto bigote grisáceo raspó sus nudillos cuando los frotó contra él.

Dijo:

—No sabe usted hasta qué punto. Me pregunto si alguien lo sabe. Son pocos en número, pero fuertes entre los poderosos que, al fin y al cabo, están dispuestos a considerarse a sí mismos como la élite. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes ni cuántos son.

—¿Ni siquiera la Oficina?

—La Oficina no puede actuar. Nosotros mismos no estamos libres de pecado, dicho sea de paso. ¿Lo está usted?

Davenport enarcó las cejas.

—Yo no soy un Ultra.

—No he dicho lo que fuese —replicó Ashley—. Le he preguntado si estaba libre de pecado. ¿Ha pensado alguna vez en lo que ha sucedido en la Tierra durante los dos últimos siglos? ¿No se le ha ocurrido nunca que un moderado descenso de la población sería beneficioso? ¿No ha tenido nunca la impresión de que sería maravilloso librarse de los analfabetos, de los incapaces, de los que carecen de sensibilidad, y dejar vivir a los demás? Yo lo he pensado, maldita sea.

—Soy culpable de haber pensado eso a veces, sí. Pero pensar algo en un plan puramente personal y especulativo es una cosa, y planearlo como un esquema de acción práctica para ser hitlerizados a través del mismo es algo muy distinto.

—La distancia que media entre el deseo y la acción no es tan grande como usted cree. Convénzase a sí mismo de que el fin es suficientemente importante, de que el peligro es suficientemente grande, y los medios le parecerán cada vez menos objetables. De todos modos, ahora que el caso de Estambul ha quedado resuelto, permítame ponerle al día sobre este asunto. En comparación con esto, lo de Estambul era insignificante. ¿Conocía al agente Ferrant?

—¿El que desapareció? Personalmente, no.

—Bien; hace dos meses fue localizada una nave encallada en la superficie de la Luna. Había estado llevando a cabo una investigación selenográfica de financiación privada. La Sociedad Geológica Ruso-Americana, patrocinadora de la expedición, dio cuenta de que la nave no transmitía ningún informe. Una búsqueda rutinaria permitió localizarla sin demasiadas dificultades a una considerable distancia del lugar desde el cual había enviado su último informe. La nave no estaba averiada, pero su bote deslizante había desaparecido y con él un miembro de la tripulación llamado Karl Jennings. El otro hombre, James Strauss, estaba vivo pero deliraba. No mostraba ningún síntoma de daño físico, pero estaba completamente loco. Todavía lo está, y eso es importante.

—¿Por qué? —inquirió Davenport.

—Porque el equipo médico que le examinó descubrió anormalidades neuroquímicas y neuroeléctricas de naturaleza desconocida. Nunca habían visto un caso igual. No parecía de origen humano.

La sombra de una sonrisa cruzó el rostro solemne de Davenport.

—¿Sospecha usted la intervención de invasores extraterrestres?

—Tal vez —dijo el otro, sin sonreír—. Pero permítame continuar. Una búsqueda rutinaria en las inmediaciones de la nave encallada no reveló ningún rastro del bote deslizante. Luego Estación Luna informó haber recibido unas débiles señales de origen incierto. Fueron registradas como procedentes de la orilla occidental del Mare Imbrium, pero se ignoraba si eran de origen humano o no, y no se creía que hubiera alguna nave en aquella zona. Por eso no fueron atendidas. Sin embargo, pensando en el bote deslizante, la expedición de rescate se dirigió hacia Imbrium y lo localizó. Jennings estaba a bordo, muerto. Tenía una cuchillada en un costado; resulta sorprendente que viviera tanto tiempo como vivió. Entretanto, los médicos estaban cada vez más desconcertados ante la naturaleza de los balbuceos de Strauss. Establecieron contacto con la Oficina, y nuestros dos agentes en la Luna, uno de ellos era Ferrant, llegaron a la nave. Ferrant estudió las grabaciones de los balbuceos. No cabía pensar en formular preguntas, ya que no existía ni existe la posibilidad de interrogarle. Hay una muralla entre el universo y él, y es probable que sea permanente. Sin embargo, lo que dijo en sus delirios, aunque reiterativo e incoherente, adquirió cierto sentido cuando Ferrant reunió los fragmentos dispersos como si fueran piezas de un rompecabezas. Al parecer, Strauss y Jennings habían encontrado un objeto de naturaleza desconocida al que atribuyeron un origen remoto y no humano; un artefacto de alguna nave naufragada hace siglos. Al parecer, podía ser utilizado para distorsionar la mente humana.

Davenport le interrumpió:

—Y distorsionó la mente de Strauss… ¿Es eso?

—Exactamente. Strauss era un Ultra —podemos decir «era», ya que sólo técnicamente está vivo— y Jennings no quiso entregarle el objeto. Muy bien hecho. En su delirio, Strauss hablaba de utilizarlo para llevar a cabo la liquidación de los indeseables. Deseaba una población ideal y definitiva de cinco millones. Se produjo una lucha en el curso de la cual solamente Jennings, al parecer, pudo manejar el objeto en cuestión, pero Strauss tenía un cuchillo. Cuando Jennings huyó estaba herido de muerte, pero la mente de Strauss había quedado destruida.

—¿Y dónde quedó el objeto?

—El agente Ferrant actuó rápidamente. Volvió a registrar la nave y sus alrededores. No encontró indicios de nada que no fuese una formación lunar natural o un producto evidente de la tecnología humana. Luego registró el bote deslizante y sus alrededores, sin obtener mejores resultados.

—¿No pudieron llevárselo los miembros de la —primera expedición exploradora… sin saber de qué se trataba?

—Juraron que no lo habían hecho, y no existe ningún motivo para sospechar que mintieran. Luego, el compañero de Ferrant… —¿Quién era?

—Gorbansky —dijo el jefe de la Sección.

—Le conozco. Hemos trabajado juntos.

—Lo sé. ¿Qué opina usted de él?

—Capaz y honrado.

—De acuerdo. Gorbansky encontró algo. No un artefacto exactamente, sino algo más normal y humano. Era una tarjeta blanca de tres pulgadas por cinco con algo escrito que Jennings sujetaba con su manopla derecha. Presumiblemente, lo escribió antes de morir y, presumiblemente también, representaba la clave del lugar en donde había ocultado el objeto.

—¿Qué motivo hay para creer que lo ocultó?

—Ya he dicho que no fue posible hallarlo en ninguna parte.

—¿No pudo destruirlo, como algo demasiado peligroso como par quedar intacto?

—Eso es sumamente dudoso. A juzgar por la conversación recons truida a base de los desvaríos de Strauss, y Ferrant realizó un tr bajo excelente a ese respecto, Jennings opinaba que el objeto tení una importancia clave para la humanidad. Lo calificó de «punto d partida de una inimaginable revolución científica»: No habría destruido algo semejante. Se habría limitado a ponerlo fuera del alcance de los Ultras, tratando de informar de su existencia al gobierno. De no ser así, ¿por qué dejó una pista para que pudiera ser localizado?

Davenport sacudió la cabeza.

—Está usted argumentando en un círculo vicioso, jefe. Dice que dejó una pista porque usted cree que existe un objeto oculto, y cree que existe un objeto oculto porque Jennings dejó una pista.

—Lo admito. Todo es dudoso. ¿Significa algo el delirio de Strauss? ¿Es válida la reconstrucción de Ferrant? La pista de Jennings, ¿es realmente una pista? ¿Existe un Aparato, como lo llamó Jennings, o no existe? No sirve de nada formular tales preguntas. Tenemos que actuar bajo el supuesto de que existe tal Aparato y que debe ser encontrado.

—¿Debido a la desaparición de Ferrant?

—Exactamente.

—¿Raptado acaso por los Ultras?

—En absoluto. La tarjeta desapareció con él.

—¡Ah!… Comprendo.

—Desde hacía mucho tiempo sospechábamos que Ferrant era un Ultra secreto. No es el único bajo sospecha en la Oficina, por otra parte. Pero no podemos actuar basándonos en simples sospechas, como usted sabe, o tendríamos que remover la Oficina de arriba abajo. Ferrant se hallaba bajo vigilancia.

—¿Quién le vigilaba?

—Gorbansky, desde luego. Afortunadamente, Gorbansky filmó la tarjeta y envió la reproducción al cuartel general de Tierra, aunque admite que la consideró como un simple objeto desconcertante y la incluyó en la información enviada a la Tierra únicamente por cumplir estrictamente la rutina. Ferrant, el más inteligente de los dos, supongo, comprendió el significado del mensaje y decidió actuar. Una decisión que ha destruido su futura utilidad para los Ultras, aunque existe la posibilidad de que le necesiten en adelante. Si los Ultras controlan el Aparato…

—Tal vez Ferrant lo tiene ya.

—Recuerde que estaba bajo vigilancia. Gorbansky jura que el Aparato no ha aparecido.

—Gorbansky no logró evitar que Ferrant desapareciera con la tarjeta. Tal vez no haya logrado evitar tampoco que Ferrant se apodere del Aparato.

Ashley repiqueteó con sus dedos sobre el escritorio con un ritmo nervioso e irregular. Finalmente, dijo:

—No quiero pensar en esa posibilidad. Si encontramos a Ferrant, descubriremos cuánto daño ha podido hacer. Hasta entonces tenemos que buscar el Aparato. Si Jennings lo ocultó, debió alejarse del escondrijo. De no ser así, ¿por qué habría dejado una pista? No se quedaría cerca.

—Puede que no viviera lo suficiente para alejarse.

Ashley repiqueteó de nuevo.

—El bote deslizante mostraba señales de haber efectuado un vuelo largo y rápido para estrellarse al final. Esto concuerda con la teoría de que Jennings trataba de poner la mayor distancia posible entre él mismo y algún lugar utilizado como escondrijo.

—¿Puede usted decir de qué dirección procedía?

—Sí, aunque eso no representa ninguna ayuda. A juzgar por el estado de las toberas laterales, debió virar de bordo deliberadamente.

Davenport suspiró.

—Supongo que tiene usted una copia de la tarjeta.

—La tengo. Aquí está.

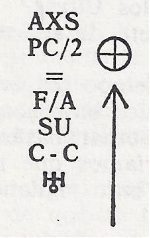

Empujó una tarjeta de tres pulgadas por cinco hacia Davenport. Davenport la estudió durante unos segundos. En ella aparecía escrito:

Davenport dijo:

—No le encuentro ningún significado.

—Tampoco se lo encontré yo, al principio, ni ninguno de aquellos a quienes consulté en primer lugar. Pero piénselo. Jennings debió creer que Strauss le perseguía; podía ignorar que Strauss estaba fuera de combate, o al menos que lo estaba de modo permanente. Además, temía que le encontrara un Ultra antes de que lo hiciera un Moderado. No se atrevió a dejar una pista demasiado clara. Esto —y el jefe de la Sección dio unos golpecitos a la reproducción debe representar una pista, aparentemente opaca, pero transparente para alguien suficientemente ingenioso.

—¿Podemos estar seguros de eso? —preguntó Davenport en tono dubitativo—. Después de todo, era un hombre moribundo, asustado, que incluso pudo sufrir los efectos de ese objeto distorsionador de la mente. A lo mejor sus ideas no eran claras, ni siquiera humanas. Por ejemplo, ¿por qué no hizo un esfuerzo para llegar a Estación Luna? Trazó casi un semicírculo alejándose de ella. ¿Estaba demasiado trastornado para pensar claramente? ¿Demasiado paranoico para confiar en la Estación? Sin embargo, al principio debió tratar de llegar allí, ya que captaron sus señales. Lo que yo digo es que esta tarjeta, que parece un galimatías incoherente, es un galimatías incoherente.

Ashley meneó la cabeza solemnemente de un lado a otro, como el badajo de una campana.

—Estaba asustado, sí. Y supongo que carecía de la presencia de ánimo para intentar llegar a Estación Luna. Sólo pensaba en correr y escapar. Incluso así, esto puede no ser un galimatías incoherente, como usted acaba de decir. Encaja todo demasiado bien. Todas las anotaciones de la tarjeta tienen sentido, una a una y en conjunto.

—¿Dónde está el sentido, pues? —inquirió Davenport.

—Habrá observado que hay siete signos al lado izquierdo y dos al derecho. Empecemos por el lado izquierdo. El tercer signo empezando por arriba parece el signo aritmético «igual» a. ¿Significa algo para usted, algo en particular?

—Una ecuación algebraica.

—Eso es algo vago. ¿No se te ocurre nada más?

—No.

—Supongamos que lo considera como dos líneas paralelas…

—¿El quinto postulado de Euclides? —sugirió Davenport, a tientas.

—¡Exacto! En la Luna hay un cráter llamado Euclides… como el matemático griego.

Davenport asintió.

—Creo que empiezo a comprender. Siguiendo esa línea, F/A sería la fuerza dividida por la aceleración, o sea la definición de masa según la segunda ley del movimiento de Newton…

—Sí, y en la Luna hay también un cráter llamado Newton. —Sí, pero espere un poco. El último signo de la izquierda es el símbolo astronómico del planeta Urano, y no hay ningún cráter, ni ningún otro objeto lunar, que yo sepa, llamado Urano.

—Es verdad. Pero Urano fue descubierto por William Herschel, y la H que forma parte del símbolo astronómico es la inicial de su apellido. Y da la casualidad de que hay un cráter llamado Herschel en la Luna: tres, en realidad, dado que uno recibió ese nombre por Carolina Herschel, su hermana, y otro por John Herschel, su hijo.

Davenport meditó unos instantes, y luego dijo:

—PC/2… No me es familiar esa expresión.

—Piense en cráteres. P puede ser Ptolomeo, y C Copérnico. —¿Partido por dos? ¿Significaría eso un lugar situado a medio camino entre Ptolomeo y Copérnico?

—Me decepciona usted, Davenport —dijo Ashley sardónicamente—. Le suponía mejor enterado de la historia de la astronomía. Ptolomeo, o Ptolemaeus en latín, presentó una teoría geocéntrica del Sistema Solar, con la Tierra en el centro, en tanto que Copérnico presentó un esquema heliocéntrico con el Sol en posición central. Hubo un astrónomo que sugirió una especie de compromiso, un esquema situado entre el de Ptolomeo y el de Copérnico…

—¡Tycho Brahe! —dijo Davenport.

—Exacto; y el cráter Tycho es el más visible sobre la superficie de la Luna.

—De acuerdo. Vayamos con el resto. El C-C es un modo corriente de expresar el tipo común de enlace químico. En inglés, enlace es «bond». Y creo que hay un cráter llamado Bond.

—En efecto. Se le dio ese nombre en memoria de un astrónomo norteamericano, W. C. Bond.

—El primero de los signos AXS… Hummm. A multiplicado por S… ¡Un momento! Alfonso X. En la España medieval hubo un astrónomo real llamado Alfonso el Sabio. Alfonso X el Sabio. El cráter Alphonsus.

—Muy bien. ¿Qué es US?

—No tengo ni idea, jefe.

—Le diré una teoría. Significa Unión Soviética, el antiguo nombre de la Región Rusa. Los científicos de la Unión Soviética fueron los primeros que publicaron un mapa de la cara oculta de la Luna, y tal vez sea uno de sus cráteres. El Tsiolkovsky, por ejemplo. Así, pues, los símbolos de la parte izquierda pueden ser interpretados como correspondientes a otros tantos cráteres: Alphonsus, Tycho, Euclides, Newton, Tsiolkovsky, Bond y Herschel.

—¿Y qué me dice de los símbolos de la parte derecha?

—Eso está perfectamente claro. El círculo cuartelado es el símbolo astronómico de la Tierra. Una flecha apuntando hacia ella indica que la Tierra tiene que estar directamente encima.

—¡Ah! —dijo Davenport—. La Sinus Medii, la Bahía Central cuyo cénit ocupa perpetuamente la Tierra. Eso no es un cráter, y por ello se encuentra en la parte derecha, separado de los demás símbolos.

—En efecto —dijo Ashley—. Todos los signos tienen sentido, o puede atribuírseles un sentido, por lo que es muy probable que no se trate de un galimatías incoherente, sino que pretenda decirnos algo. Pero ¿qué? Tenemos la mención de siete cráteres y un no-cráter, pero es evidente que el Aparato debe encontrarse en un solo lugar.

—Bueno —dijo Davenport—, un cráter puede ser un lugar muy grande para explorar. Aun suponiendo que buscó la sombra para evitar la radiación solar, pueden ser docenas de millas a examinar en todo caso. Supongamos que la flecha apuntando hacia el símbolo de la Tierra define el cráter donde Jennings ocultó el Aparato, el lugar desde el cual la Tierra puede ser vista más cerca del cénit.

—Ya hemos pensado en eso, amigo. En esa zona tenemos nada menos que siete cráteres, desde el más meridional de los situados al norte del ecuador lunar, hasta el más septentrional de los situados al sur. Pero ¿cuál de los siete?

Davenport frunció el ceño. Hasta ahora no se le había ocurrido nada que no hubiera sido tenido ya en cuenta.

—Hay que registrarlos todos —dijo bruscamente.

Ashley estalló en una breve carcajada.

—Durante las semanas que han transcurrido, hemos estado haciendo exactamente eso.

—¿Y qué han encontrado?

—Nada. No hemos encontrado nada, aunque seguimos buscando.

—Entonces, uno de los símbolos no ha sido correctamente interpretado.

—¡Es evidente!

—Usted mismo dijo que había tres cráteres Herschel. Y si el símbolo US significa Unión Soviética y, en consecuencia, la cara oculta de la Luna, puede corresponder a cualquier cráter de la otra cara: Lomonosov, Julio Verne, Joliot-Curie… cualquiera de ellos. Igualmente, el símbolo de la Tierra podría corresponder al cráter Atlas, puesto que en algunas versiones del mito se representa a Atlas con la Tierra sobre sus espaldas. La flecha podría corresponder a los montes del mismo nombre.

—No voy a discutírtelo, Davenport. Pero, aunque tuviéramos la interpretación correcta para el símbolo correcto, ¿cómo la distinguiríamos de todas las interpretaciones erróneas, o de la interpretación correcta de unos símbolos equivocados? En esta tarjeta debe haber algo que permita distinguir la información verdadera de entre todas las pistas falsas. Ninguno de nosotros ha sabido reconocerlo y necesitamos una mente de refresco, Davenport. ¿Qué ve usted aquí?

—Le diré lo que podríamos hacer —dijo Davenport a regañadientes—. Podríamos consultar a alguien que… ¡Oh, Dios mío! —Se levantó a medias.

Inmediatamente, Ashley fue todo excitación controlada.

—¿Qué es lo que ha visto?

Davenport notó que sus manos temblaban. Esperó que sus labios no lo hicieran y dijo:

—Dígame, ¿ha comprobado usted los antecedentes de Jennings?

—Desde luego.

—¿Dónde realizó sus estudios?

—En la Universidad del Este.

Un estremecimiento de alegría recorrió a Davenport, pero procuró dominarse. Aquello no era suficiente.

—¿Hizo un curso de extraterrología?

—Desde luego. Es indispensable para graduarse en geología. —Exactamente. ¿Sabe usted quién enseña extraterrología en la Universidad del Este?

Ashley hizo chasquear sus dedos.

—Sí, un extravagante… ¿Cómo se llama? Sí, Wendell Urth.

—En efecto, un tipo extravagante que a su manera es un hombre brillante. Un tipo extravagante que ha actuado como asesor de la Oficina en varias ocasiones, y siempre con resultados completamente satisfactorios. Iba a sugerir que le consultásemos, y entonces me di cuenta de que esta tarjeta nos estaba diciendo que lo hiciéramos… Una flecha apuntando al símbolo de la Tierra. Un jeroglífico que no podía indicar más claramente «Acudid a Urth», trazado por un hombre había sido alumno de Urth y que le conocía, por tanto.

Ahsley contempló fijamente la tarjeta.

—Sí, es posible… Pero ¿qué podría decirnos Urth acerca de la tarjeta que no hayamos visto nosotros?

—Sugiero que se lo preguntemos a él, señor.

3

Ashley miró a su alrededor con curiosidad, haciendo muecas mientras se volvía de un lado a otro. Tenía la sensación de encontrarse en alguna misteriosa tienda de antigüedades, oscura y peligrosa, donde podía aparecer en cualquier momento un diablo aullante.

La iluminación era escasa y abundaban las sombras. Las paredes parecían distantes y una biblioteca de microfilms las cubría desde el suelo hasta el techo. En un rincón había una lente galáctica tridimensional, y detrás de ella unos mapas estelares apenas visibles. Un mapa de la Luna en otro rincón, aunque también podía ser un mapa de Marte.

Sólo el escritorio estaba brillantemente iluminado por una potente lámpara, en el centro de la habitación. Aparecía atestado de papeles y de libros impresos, abiertos. Había también un pequeño proyector de diapositivas, y un reloj de anticuada esfera redonda que zumbaba con refrenada alegría.

Ashley había olvidado que fuera la tarde estaba agonizando y el sol había desaparecido definitivamente del cielo. Aquella habitación era un lugar de noche eterna. No se veía ninguna ventana, y aunque notaba una corriente de aire fresco, no pudo evitar una sensación de claustrofobia.

Se sorprendió a sí mismo acercándose más a Davenport, quien no parecía afectado por lo desagradable de la situación. Davenport dijo en voz baja:

—Estará aquí dentro de unos instantes, señor.

—¿Siempre es así? —preguntó Ashley.

—Siempre. Nunca sale de este lugar, que yo sepa, excepto para cruzar el campus y atender a sus clases.

—¡Caballeros! ¡Caballeros! —exclamó en aquel momento una voz de tenor—. Me alegro mucho de verles. Han sido muy amables al venir.

Un hombre de figura rechoncha surgió de otra habitación, saliendo de las sombras hasta quedar iluminado por la lámpara del escritorio.

Les miró con expresión gozosa, al tiempo que se calaba unas gafas redondas, de gruesos cristales, a fin de poder ver a través de ellas. Cuando sus dedos se apartaron de las gafas, éstas volvieron a resbalar hasta quedar precariamente colgadas de la redondeada punta de su nariz achatada.

—Soy Wendell Urth —dijo.

La rala barbilla gris, a lo Van Dyke, que adornaba su mentón gordezuelo, no lograba infundir dignidad a su rostro sonriente, que coronaba un cuerpo de forma casi elipsoidal.

—¡Caballeros! Han sido muy amables al venir —repitió Urth, mientras se dejaba caer en una butaca; sus piernas quedaron colgando, con las puntas de los zapatos a más de una pulgada de distancia del suelo—. Tal vez el señor Davenport recordará que para mí es un asunto de… ejem… cierta importancia el recibir aquí. No me gusta salir, excepto para dar un paseo, desde luego, y el paseo a través del campus es más que suficiente para mí.

Ashley parecía desconcertado mientras aguardaba de pie, y Urth le miró a su vez con creciente desconcierto. Sacó un pañuelo y limpió sus gafas, volvió a colocárselas, y dijo:

—¡Ah! Comprendo. Necesitan sillas, sí. Bueno, pónganse cómodos. Si hay algo encima de ellas, déjenlo en el suelo. Siéntense, por favor.

Davenport quitó los libros de una silla y los apiló cuidadosamente en el suelo. La empujó hacia Ashley; luego quitó un cráneo humano de otra silla y lo colocó más cuidadosamente aún sobre el escritorio de Urth. La mandíbula, atada precariamente, se desató mientras Davenport efectuaba el traslado, y el cráneo quedó allí con las quijadas abiertas.

—No importa —dijo Urth afablemente—, no les morderá. Ahora, díganme lo que les ha traído aquí, caballeros.

Davenport aguardó unos instantes para que hablara Ashley, pero en vista de que no lo hacía tomó la palabra:

—Doctor Urth, ¿recuerda a un alumno suyo llamado Jennings? ¿Karl Jennings?

La sonrisa de Urth se desvaneció momentáneamente mientras procuraba recordar. Sus ojos algo saltones parpadearon.

—No —dijo finalmente—. En este momento no le recuerdo.

—Era un graduado en geología. Asistió a sus clases de extraterrología hace algunos años. Tengo su fotografía aquí, si puede servir de ayuda…

Urth examinó la fotografía con intensa concentración, pero su expresión siguió dubitativa.

Davenport se lanzó:

—Dejó un mensaje cifrado que es la clave de un asunto muy importante. Hasta ahora no hemos conseguido interpretarlo correctamente, pero creemos que nos indicaba que acudiésemos a usted.

—¿De veras? ¡Qué interesante! ¿Y con qué objeto tienen que recurrir a mí?

—Sin duda, para que nos ayude a interpretar el mensaje. —¿Puedo verlo?

Silenciosamente, Ashley entregó a Urth la copia de la tarjeta. El extraterrólogo la examinó brevemente, la hizo girar entre sus dedos y contempló durante unos segundos el dorso en blanco. Dijo:

—¿Dónde dice que recurran a mí?

Ashley pareció desconcertado, pero Davenport se le anticipó diciendo:

—La flecha apuntando hacia el símbolo de la Tierra. Parece claro.

—No cabe duda de que es una flecha apuntando hacia el símbolo del planeta Tierra. Supongo que podría significar literalmente «ir a la Tierra», si esto hubiera sido encontrado en algún otro mundo.

—Fue encontrado en la Luna, doctor Urth, y supongo que podría significar eso. Sin embargo, la referencia a usted nos pareció clara después de comprobar que Jennings había sido alumno suyo.

—¿Siguió un curso de extraterrología aquí, en la Universidad?

—En efecto.

—¿En qué año, señor Davenport?

—En el dieciocho.

—¡Ah! El enigma está resuelto.

—¿Se refiere al significado del mensaje? —inquirió Davenport.

—No, no. El mensaje no tiene ningún significado para mí. Me refiero al hecho de que no le recordara. Ahora ya le recuerdo. Era un individuo muy callado, ansioso, tímido, es decir, la clase de persona que pasa inadvertida y que nadie recordaría. Sin esto —y dio unos golpecitos al mensaje—, es posible que nunca le hubiese recordado.

—¿En qué cambia las cosas la tarjeta? —preguntó Davenport.

—La referencia a mí es un juego de palabras. Earth-Urth[6]. No es muy sutil, desde luego, pero por eso mismo es propio de Jennings. Su mayor diversión eran los juegos de palabras. Y lo único que recuerdo claramente de él son sus ocasionales tentativas para formarlos. Me gustan los juegos de palabras, me encantan, pero Jennings (sí, ahora le recuerdo perfectamente) era una calamidad en la materia. Casi siempre resultaban de una ingenuidad exasperante, como en este caso. Jennings no tenía el menor talento para los juegos de palabras, pero eran su única afición.

Ashley intervino súbitamente.

—El mensaje está enteramente formado por una especie de juego de palabras, doctor Urth. Al menos, eso creemos, y coincide con lo que usted dice.

—¡Ah! —Urth se ajustó las gafas y examinó una vez más a través de sus cristales la tarjeta y los símbolos que contenía. Frunció sus gordezuelos labios y luego dijo alegremente—: No le encuentro ningún sentido.

—En ese caso… —empezó a decir Ashley, convirtiendo sus manos en puños.

—Pero, si me cuentan ustedes todo el asunto —continuó Urth—, tal vez podría significar algo.

Davenport se apresuró a decir:

—¿Puedo hacerlo, señor? Estoy convencido de que este hombre es digno de toda confianza y puede ayudarnos.

—Adelante —murmuró Ashley—. Tal como están las cosas, no creo que pueda perjudicarnos.

Davenport condensó la historia en frases breves y concisas, mientras Urth escuchaba atentamente, moviendo sus rechonchos dedos sobre la brillante superficie del escritorio, blanca como la leche, como si estuviera barriendo unas invisibles cenizas de cigarro. Hacia el final del relato, alzó las piernas y las cruzó debajo de su cuerpo como un amable Buda.

Cuando Davenport terminó, Urth meditó unos instantes y luego dijo:

—¿Tienen por casualidad un protocolo de la conversación reconstruida por Ferrant?

—Lo tenemos —dijo Davenport—. ¿Le gustaría oírlo? —Por favor.

Urth sacó un pequeño magnetófono de un cajón del escritorio e introdujo en él la cinta que le entregó Davenport. Escuchó la grabación con aire atento, sin hacer ningún comentario. Luego dio unos golpecitos a la reproducción del mensaje cifrado.

—¿Y esto, dicen ustedes, es la clave de todo el asunto? ¿La pista crucial?

—Creemos que sí, doctor Urth.

—Pero no es el original. Es una reproducción.

—En efecto.

—El original desapareció con ese hombre, Ferrant, y ustedes creen que está en manos de los Ultras.

—Es muy posible.

Urth sacudió la cabeza con aire preocupado.

—Todo el mundo sabe que no simpatizo con los Ultras. Les combatiría por todos los medios, conque no quiero que parezca que deseo desentenderme en este asunto, pero… ¿cómo pueden asegurar la existencia de ese objeto distorsionador de la mente? Sólo tienen ustedes los desvaríos de un psicópata y unas deducciones dudosas extraídas de la reproducción de unos misteriosos símbolos que pueden no significar absolutamente nada.

—Sí, doctor Urth, pero no podemos correr el riesgo.

—¿Hasta qué punto están seguros de que esta copia es exacta? ¿Y si el original incluye algo que falta aquí, algo que aclare el mensaje, algo sin lo cual el mensaje resultaría indescifrable?

—Estamos seguros de que la copia es exacta.

—¿Qué me dicen del dorso de la tarjeta? En el de esta reproducción no hay nada. ¿Qué me dicen del dorso del original?

—El agente que hizo la reproducción nos dijo que el dorso del original estaba en blanco.

—Los hombres pueden cometer errores.

—No tenemos ningún motivo para creer que lo cometió, y hemos de basarnos en el supuesto de que no lo cometió. Al menos, hasta que consigamos recuperar el original.

—Entonces —dijo Urth—, me aseguran ustedes que cualquier interpretación de este mensaje debe deducirse de lo que se ve aquí.

—En efecto. Estamos virtualmente seguros de ello —dijo Davenport, sintiendo vacilar su confianza.

Urth siguió mostrando una expresión preocupada. Dijo:

—¿Por qué no dejar el aparato donde está? Si ningún grupo lo encuentra, tanto mejor. Desapruebo toda manipulación de la mente, y no me gustaría contribuir a hacerla posible.

Davenport colocó una mano apaciguadora sobre el brazo de Ashley, intuyendo que el otro estaba a punto de intervenir.

Davenport dijo:

—Permítame recordarle, doctor Urth, que el aspecto distorsionador de la mente no es todo lo que encierra el Aparato. Supongamos que una expedición terrestre a un planeta lejano y primitivo hubiera dejado allí un aparato de radio anticuado, y supongamos que la población nativa hubiera descubierto la corriente eléctrica pero desconociese la válvula termoiónica. Los nativos podrían descubrir que, si la radio estaba enchufada a una corriente, ciertos objetos de cristal se encendían y se calentaban en su interior, pero desde luego no captarían ningún sonido inteligible: sólo unos zumbidos y chasquidos, en el mejor de los casos. No obstante, si dejaban caer el aparato en una bañera llena de agua estando enchufado, una persona que se encontrara en aquella bañera podría resultar electrocutada. Los habitantes de ese hipotético planeta podrían llegar a la conclusión de que el aparato que estaban examinando había sido diseñado con el exclusivo propósito de matar gente.

—Comprendo la analogía —dijo Urth—. ¿Cree usted que la propiedad de distorsionar la mente no es más que una función accesoria del Aparato?

—Estoy convencido de ello —dijo Davenport con calor—. Si logramos descubrir su verdadera utilidad, la tecnología humana puede dar un fabuloso salto hacia adelante.

—Entonces, ¿está usted de acuerdo con Jennings, cuando dijo que «podría ser la clave de… quién sabe qué, el punto de partida de una inimaginable revolución científica»?

—¡Exactamente!

—Sin embargo, el aspecto distorsionador existe y es infinitamente peligroso. Cualquiera que sea la utilidad de la radio, lo cierto es que puede electrocutar.

—Por eso no podemos permitir que los Ultras se apoderen del Aparato.

—¿Ni tampoco el Gobierno, quizá?

—Debo subrayar que toda precaución tiene unos límites razonables. Los hombres siempre han tenido cosas peligrosas en sus manos. El primer cuchillo de pedernal en la antigua Edad de Piedra, la primera maza de madera mucho antes, podían matar. Podían ser utilizados por los más fuertes para sojuzgar a los débiles por intimidación, y eso es también una forma de distorsionar la mente. Lo que cuenta, doctor Urth, no es el Aparato en sí, por muy peligroso que pueda ser en abstracto, sino las intenciones de los hombres que utilicen el Aparato. Los Ultras tienen la intención declarada de matar a más del 99,9 por ciento de la humanidad. El Gobierno, por muchos defectos que tengan los hombres que lo componen, no tiene esa intención.

—¿Qué haría el Gobierno?

—Un estudio científico del Aparato. Incluso el aspecto distorsionador de la mente podría resultar útil. Estudiado con fines científicos, podría revelarnos la base física de las funciones mentales. Podríamos aprender a corregir los trastornos mentales, o curar a los Ultras. En términos generales, el género humano podría aprender a desarrollar una mayor inteligencia.

—¿Cómo voy a creer que semejante idealismo sea puesto en práctica?

—Yo lo creo. Piense que arriesgamos un posible mal uso del Aparato por parte del Gobierno si nos ayuda, pero el abuso será seguro y premeditado por parte de los Ultras si no lo hace.

Urth asintió pensativamente.

—Quizá tenga usted razón. Sin embargo, he de pedirle un favor. Tengo una sobrina que está muy encariñada conmigo, creo. Y le preocupa el hecho de que me niegue rotundamente a incurrir en la barbaridad de viajar. Afirma que no quedará tranquila hasta que la haya acompañado a Europa, o a Carolina del Norte, o a algún otro lugar exótico…

Ashley se adelantó ávidamente, y antes de que Davenport pudiera evitarlo, dijo:

—Doctor Urth, si nos ayuda a encontrar el Aparato y logramos hacerlo funcionar, le aseguro que nos alegrará mucho librarle a usted de su fobia contra los viajes para que pueda ir con su sobrina a donde quiera.

Los ojos saltones de Urth se abrieron de par en par y su voluminoso cuerpo pareció encogerse. Por un instante miró a su alrededor con expresión salvaje, como si ya estuviera atrapado.

—¡No! —jadeó—. ¡Ni hablar! ¡Nunca! —Su voz se convirtió en un ronco susurro—. Permítanme explicar la naturaleza de mi re compensa. Si les ayudo a ustedes, si recuperan el Aparato y aprenden a utilizarlo, si el hecho de mi ayuda se hace público, mi sobrina caerá sobre el Gobierno como una furia. Es una mujer terriblemente testaruda y vocinglera, que promoverá suscripciones públicas y organizará manifestaciones. No se detendrá ante nada. No deben permitirle que se salga con la suya. Deben resistir ustedes a todas las presiones. Quiero continuar exactamente tal como estoy ahora. Ésa será mi recompensa necesaria y suficiente.

Ashley se sonrojó.

—Desde luego, si así lo desea.

—¿Palabra de honor?

—Palabra de honor.

—No lo olvide, por favor. Confío también en usted, señor Davenport.

—Se hará lo que usted desea —asintió Davenport—. Y ahora, supongo que querrá interpretar los signos.

—¿Los signos? —inquirió Urth, pareciendo concentrar su atención con dificultad en la tarjeta—. ¿Se refiere a esos símbolos, AXS, etcétera?

—Sí. ¿Qué significan?

—No lo sé. Supongo que la interpretación de ustedes es tan buena como cualquier otra.

Ashley estalló.

—¿Quiere usted decir que todo lo que ha dicho acerca de ayudarnos era puro cuento? Entonces, ¿por qué diablos ha hablado de una recompensa?

Wendell Urth pareció encogerse todavía más.

—Me gustaría ayudarles…

—Pero no sabe qué significan esos símbolos.

—No… pero sé lo que significa el mensaje.

—¿De veras? —gritó Davenport.

—Desde luego. Su significado es transparente. Empecé a sospecharlo mientras escuchaba su relato. Y quedé convencido después de oír la reconstrucción de las conversaciones entre Strauss y Jennings. También ustedes lo habrían comprendido, caballeros, si se hubiesen parado a pensar.

—Un momento —dijo Ashley, exasperado—. Usted ha dicho que no sabía lo que significaban los símbolos.

—No. He dicho que sabía lo que significaba el mensaje.

—¿Y dónde está el mensaje, sino en los símbolos? ¿Está en el papel, por el amor de Dios?

—Sí, en cierto sentido.

—¿Se refiere usted a tinta invisible o algo por el estilo?

—¡No! ¿Por qué le resulta tan difícil comprenderlo, teniendo la solución al alcance de la mano?

Davenport se inclinó hacia Ashley y le dijo, en voz baja:

—Señor, déjeme llevar este asunto, por favor.

Ashley refunfuñó, pero terminó asintiendo de mala gana:

—Adelante.

—Doctor Urth —dijo Davenport—, ¿quiere darnos su informe?

—¡Ah! Bien, de acuerdo. —El diminuto extraterrólogo se retrepó en su asiento y se secó la húmeda frente con su manga—. Analicemos el mensaje. Si aceptan que el círculo cuartelado y la flecha significan que deben recurrir a mí, nos quedan siete símbolos. Si esos símbolos representan realmente siete cráteres, seis de ellos, al menos, tienen una finalidad meramente de diversión, dado que el Aparato no puede encontrarse en más de un lugar. No tenía partes desmontables, sino que era todo de una pieza. En consecuencia, nin gún símbolo tiene un significado indiscutible. US, de acuerdo con su interpretación, significa cualquier lugar de la cara oculta de la Luna, es decir, una zona del tamaño de América del Sur. PC/2 puede significar «Tycho», como dice el señor Ashley, o puede significar «a medio camino entre Ptolomeo y Copérnico», como pensó el señor Davenport, o, si se quiere, «a medio camino entre Platón y Cassini». Similarmente, C-C significaría «Bond», o podría hignificar «a medio camino entre Cassini y Copérnico». F/A podría significar «Newton» o podría significar «entre Fabricio y Arquímedes». En resumen, los símbolos pueden tener tantos significados que carecen de significado. Aunque uno de ellos fuese acertado no podría ser distinguido de los demás, de modo que lo único sensato es suponer que todos los símbolos son pistas falsas. Por lo tanto, hemos de averiguar qué nos queda en el mensaje que no sea ambiguo, que resulte absolutamente claro. Sólo podemos asegurar que es un mensaje, que es una clave para descubrir un escondrijo. Esto es lo único de lo que estamos seguros, ¿no es cierto?

Davenport asintió, y luego dijo cautelosamente:

—Al menos, así nos lo parece.

—Ustedes se han referido a este mensaje como la clave de todo el asunto. Han dicho que era la pista crucial. El propio Jennings se refirió al Aparato como una clave o un punto de partida. Si combinamos este aspecto serio del asunto con la afición de Jennings a los juegos de palabras, una afición que pudo ser amplificada por el Aparato distorsionador de la mente que transportaba… Permítanme que les cuente una historia… En la segunda mitad del siglo dieciséis vivía en Roma un jesuita alemán. Era un matemático y astrónomo eminente, y ayudó al papa Gregorio Trece a reformar el calendario en mil quinientos ochenta y dos, para lo cual realizó todos los ingentes cálculos necesarios. Aquel astrónomo admiraba a Copérnico, pero no aceptaba la noción heliocéntrica del Sistema Solar. Se apegaba a la idea más antigua de que la Tierra era el centro del Universo. En mil seiscientos cuarenta, casi cuarenta años después de la muerte de aquel matemático, otro jesuita, el astrónomo italiano Giovanni Battista Riccioli, dibujó el mapa de la Luna. Bautizó los cráteres con nombres de astrónomos del pasado, y como tampoco él aceptaba a Copérnico, bautizó los cráteres de mayor tamaño y más espectaculares con los nombres de aquellos que situaban la Tierra como centro del Universo: Ptolomeo, Hiparco, Alfonso Décimo, Tycho Brahe. El mayor de los cráteres que Riccioli pudo observar lo reservó pada su predecesor, el jesuita alemán. Este cráter es realmente el segundo en tamaño de los cráteres visibles desde la Tierra. Sólo le supera el cráter Bailly, situado en el borde derecho de la Luna y, en consecuencia, muy difícil de ver desde la Tierra. Riccioli lo desconocía, y fue bautizado con el nombre de un astrónomo que vivió un siglo después de su época y murió guillotinado durante la Revolución Francesa.

Ashley escuchaba todo aquello con visible impaciencia.

—¿Qué tiene que ver todo eso con el mensaje? —inquirió

—¿Cómo? Muchísimo —respondió Urth, con cierta sorpresa—. ¿No han dicho ustedes que este mensaje es la clave de todo el problema? ¿La pista crucial?

—Sí, desde luego.

—Bien. En tal caso… el nombre del jesuita alemán a quien acabc de aludir era Christoph Klau: se pronuncia «klow». ¿No ven el juego de palabras? Klau… Clue[7]…

Ashley pareció deshincharse por efecto de la decepción.

—Traído por los cabellos —murmuró.

Davenport dijo, ansiosamente:

—Doctor Urth, en la Luna no hay ningún cráter llamado Klau que yo sepa.

—Desde luego que no —dijo Urth en tono excitado—. Ahí está el quid del asunto. En aquel período de la historia, en la segunda mitad del siglo dieciséis, los eruditos europeos latinizaban sus nombres. Klau lo hizo. En lugar de la «u» alemana, utilizó la letra equivalente, la «y» latina. Luego añadió un «ius», típico final de los nombres latinos, y Christoph Klau se convirtió en Cristóbal Clavius Les supongo enterados de la existencia de un cráter gigante llamado Clavius.

—Pero… —empezó Davenport.

—No hay «pero» que valga —le interrumpió Urth—. Permítanme señalar que la palabra latina «clavis» significa «clave». ¿Ven ahora el doble y bilingüe juego de palabras? Klau-clue, Clavius-clavis-clave. A Jennings no se le habría ocurrido nunca un juego de palabras doble y bilingüe sin el Aparato. Y supongo que, después de hallarlo, su muerte debió de ser casi jubilosa. Y les dirigió a mí, porque sabía que yo recordaría su afición a los juegos de palabras, y porque sabía que también yo era aficionado a ellos. Los dos hombres de la Oficina le miraban con los ojos muy abiertos.

Urth dijo, en tono solemne:

—Les sugiero que busquen en el lado sombreado de Clavius, en el punto donde la Tierra está más cerca del cénit.

Ashley se puso en pie.

—¿Dónde está su videófono?

—En la habitación contigua.

Ashley se precipitó hacia ella. Davenport se demoró un poco.

—¿Está usted seguro, doctor Urth?

—Completamente seguro. Pero aunque me equivocase, sospecho que no tiene importancia.

—¿Qué es lo que no tiene importancia?

—Que lo encuentren o no. Ya que si los Ultras encuentran el Aparato, probablemente no serán capaces de utilizarlo.

—¿Por qué dice usted eso?

—Ustedes me preguntaron si Jennings había sido alumno mío, pero no me han hablado de Strauss, que también era geólogo. Fue alumno mío un año después de que Jennings se graduara. Le recuerdo perfectamente.

—¿Y?

—Un hombre desagradable. Muy frío. Creo que es algo típico en los Ultras. Todos son muy fríos, muy rígidos, muy seguros de sí mismos. Son incapaces de situar su propia personalidad en el lugar de otra para comprenderla, pues de lo contrario no pretenderían matar a miles de millones de seres humanos. Carecen de los sentimientos que permiten reducir el alejamiento entre los seres manos.

—Creo que empiezo a comprenderlo.

—Estoy convencido de ello. La conversación reconstruida a base de los desvaríos de Strauss nos revela que no pudo manipular el Aparato. Le faltaba la intensidad emocional, o el tipa de emoción necesario. Imagino que les falta a todos los Ultra. Jennings, que no era un Ultra, pudo manipularlo. Quienquiera que sea capaz de utilizar el Aparato sería incapaz de una crueldad deliberada, a sangre fría, en mi opinión. Podría atacar a alguien en un acceso de terror, como Jennings atacó a Strauss, pero nunca como producto de un frío cálculo, como Strauss trató de atacar a Jennings. En resumen, creo que el Aparato puede ser activado por el amor, pero nunca por el odio, y los Ultras sólo saben odiar.

Davenport asintió.

—Espero que tenga usted razón. Pero, en tal caso… ¿por qué se mostraba usted tan suspicaz en lo que respecta a los motivos del Gobierno, si tenía ya la impresión de que el Aparato sólo podía ser manipulado por hombres animados de buenas intenciones?

Urth se encogió de hombros.

—Quería asegurarme de que eran ustedes capaces de razonar como Dios manda y de mostrarse persuasivos en un momento determinado. Al fin y al cabo, es posible que tengan que enfrentarse con mi sobrina.