MATERIA MENTAL

Trataré de ser lo más concreto posible respecto del atisbo de realidad que al parecer hemos alcanzado. Sólo que soy bien consciente de que al descender a detalles voy a tener que andar probablemente a tientas. Aunque haya producido una visión correcta de la tendencia filosófica de la ciencia moderna, resulta prematuro pretender ofrecer un esquema acabado de la naturaleza de las cosas. Debo admitir que considero pertinente toda crítica que pueda hacerse en el sentido de que se tocan aquí ciertos aspectos que pertenecen más bien al campo del psicólogo experto. Las tendencias recientes de la ciencia nos sitúan, creo yo, a una altura que nos permite contemplar las aguas profundas de la filosofía; si me atrevo de pronto a sumergirme en ellas, no es porque tenga confianza en mi capacidad de nadar, sino para intentar demostrar que esas aguas son realmente profundas.

Por decirlo con toda crudeza, mi conclusión es que el mundo está compuesto de «materia» mental. Como suele suceder con este tipo de afirmaciones rotundas, tendré que matizar a continuación que al emplear aquí el término materia no me refiero en absoluto a lo que normalmente entendemos por materia, ni al decir mental quiero tampoco exactamente remitirme a la mente. No obstante, es la forma más aproximada de expresar la idea en una sola frase. La materia mental de que se compone el mundo se refiere, naturalmente, a algo más general que las propias mentes individuales conscientes, pero podemos pensar que su naturaleza no es del todo ajena al sentimiento que tenemos de la propia conciencia. La materia en sentido realista y los campos de fuerza propios de la antigua teoría física son aquí totalmente irrelevantes, salvo en cuanto que todas estas imágenes son creación y producto de la propia «materia mental». La materia y los campos de fuerza de la física actual —una y otros simbólicos— tienen mayor relevancia, pero guardan con respecto a la materia mental la misma relación que la que tienen las cuentas del tesorero de una universidad con respecto a las actividades de ésta. Una vez admitido esto, la actividad mental de esa parte del mundo que constituye el propio yo no puede para nosotros ser causa de sorpresa; tenemos de ella un conocimiento directo, y no necesitamos explicarla disfrazándola de algo distinto de lo que sabemos —o mejor, de lo que ella misma sabe— que es. Son los aspectos físicos del mundo los que están necesitados de explicación. Nuestro cuerpo es más misterioso que nuestra mente. O al menos debería serlo. Lo que pasa es que tenemos la posibilidad de dejar el misterio de lado por el simple expediente de acudir al esquema cíclico de la física, lo que nos permite limitarnos a estudiar el comportamiento fenoménico sin tener nunca que vérnoslas con el misterio subyacente.

La materia mental no se encuentra extendida a lo largo y ancho del espacio y el tiempo; éstos forman parte del esquema cíclico que en último término se deriva de aquélla. Pero hemos de suponer que, de un modo u otro, puede diferenciarse en partes. Aunque sólo aquí y allá aflore al nivel de la conciencia, de esos islotes procede todo conocimiento. Además del conocimiento directo que contiene cada una de las unidades de autoconciencia, hay un conocimiento inductivo. Este último incluye el conocimiento que tenemos del mundo físico. Es preciso que recordemos una y otra vez que todo el conocimiento de nuestro propio entorno, a partir del cual se construye el mundo de la física, ha entrado en la sede de nuestra conciencia en forma de mensajes transmitidos hasta ella a lo largo de las diferentes vías nerviosas. Evidentemente, esos mensajes vienen codificados. Cuando un mensaje relativo a una mesa viaja por una vía nerviosa, la alteración nerviosa no se parece en lo más mínimo ni a la mesa exterior que origina la impresión mental, ni al concepto de mesa que surge en la conciencia. Los mensajes que afluyen a la estación central de distribución se agrupan y descodifican en ella, en parte por una elaboración de imágenes instintiva, heredada de nuestros antepasados, y en parte un proceso científico de comparación y razonamiento. Toda nuestra supuesta familiaridad con el mundo exterior y las teorías que de él tenemos se han construido según procesos deductivos hipotéticos y muy indirectos de este tipo. Si el mundo exterior nos resulta familiar, es porque sus fibras se introducen en nuestra conciencia; aunque lo que de hecho conocemos son los propios cabos de esas fibras únicamente; a partir de estas terminaciones reconstruimos luego el resto con más o menos fortuna, igual que un paleontólogo reconstruye un monstruo prehistórico ya extinguido a partir de sus propias huellas.

La materia mental es el conjunto de relaciones y de elementos relacionados entre sí que constituyen el material de construcción del mundo físico. La explicación que damos de este proceso de construcción muestra, sin embargo, que buena parte de lo que implican esas relaciones se desecha como inservible para la identificación requerida. Mi manera de ver coincide prácticamente con la propuesta por W. K. Clifford en 1875: «La sucesión de sentimientos y sensaciones en que consiste la conciencia de un ser humano es la realidad que da origen en nuestra mente a la percepción de los movimientos de su cerebro».

Es decir, lo que el hombre mismo conoce como una sucesión de sentimientos o sensaciones es una realidad que, al ser examinada con los instrumentos de un observador externo, provoca en éstos unas lecturas que llevan a identificarla como una determinada configuración de materia cerebral. Una vez más, Bertrand Russell escribe:

Lo que el fisiólogo ve al examinar un cerebro está dentro de sí mismo no en el cerebro que está examinando. No pretendo saber lo que hay en un cerebro mientras lo está examinando un fisiólogo, si aquél ya está muerto; pero mientras su propietario estuvo vivo, parte al menos del contenido de su cerebro consistía en sus propios pensamientos, sentimientos, percepciones. Como su cerebro también consta de electrones, nos vemos obligados a concluir que, siendo el electrón un conjunto de acontecimientos, probablemente algunos de esos acontecimientos constituyen algunos de los «estados mentales» del sujeto al que el cerebro pertenece. O, al menos, es probable que formen parte de esos «estados mentales», pues no hay por qué identificar a lo que es parte de un estado mental con el estado mental en sí. No deseo entrar en discusión sobre el significado de la expresión «estado mental»; lo fundamental para nosotros es que este término debe incluir percepciones. Una percepción es, pues, un acontecimiento o un grupo de acontecimientos, cada uno de los cuales pertenece a uno o más de los grupos que constituyen los electrones en el cerebro. Ésta es, creo yo, la afirmación más concreta que podemos hacer acerca de los electrones; todo lo demás que podamos decir es más o menos abstracto y matemático.

He citado esto, en parte, debido a la observación de que no hay por qué identificar necesariamente a lo que es parte de un estado mental con el estado mental en cuanto tal. Indudablemente, podemos analizar el contenido de la conciencia durante un corto intervalo de tiempo, y tratar de identificar separadamente los sentimientos y sensaciones constitutivos del mismo, pero no cabe esperar que ese análisis vaya a revelar los elementos de que, en determinada medida, se componen los átomos y los electrones. La materia cerebral es un aspecto parcial del conjunto del estado mental, pero el análisis de aquélla, hecho según los métodos investigativos de la física, no guarda el menor paralelismo con el análisis del estado mental realizado a través de una investigación psicológica. Supongo que Russell, al hablar de parte de un estado mental, quería advertirnos de que no se estaba refiriendo a partes reconocibles como tales desde el punto de vista psicológico, sino que cabía admitir una forma de disección más abstracta.

Esto podría hacer surgir algunas dificultades si estuviéramos pretendiendo identificar completamente a la materia mental con la conciencia. Pero sabemos que en la mente se guardan recuerdos que están momentáneamente fuera de la conciencia, aunque pueden ser traídos a ella por evocación. Somos además vagamente conscientes de que esas otras cosas que no podemos recordar andan por ahí por algún lado y pueden acudir a la mente en cualquier momento. La conciencia no tiene límites definidos, sino que se pierde en el subconsciente; pero además, tenemos que postular su vinculación, en términos indefinidos pero no obstante continuos, con la propia naturaleza mental. Ésta es, para mí, la materia de que está hecho el mundo. Si la comparamos con nuestras sensaciones y sentimientos conscientes es porque, ahora que estamos convencidos del carácter formal y simbólico de las entidades de la física, no podemos compararla con ninguna otra cosa.

Para algunos, esa materia básica del mundo debería llamarse «materia neutra» en vez de «materia mental», ya que tiene que ser tal que pueda dar origen tanto a la mente como a la materia. Si de lo que se trata es de subrayar que las mentes de los individuos concretos sólo suponen unos islotes limitados en aquella materia básica, y que incluso lo conocido mentalmente en estas islas no abarca el inventario completo de todo lo que en ella puede haber, estoy de acuerdo. De hecho, me atrevo a suponer que el autoconocimiento consciente es principal o totalmente un conocimiento que evita hacer descripciones con metódicos inventarios. Es posible que la expresión «materia mental» no sea la más correcta, pero no parece que la de «materia neutra» sea la más apropiada para sustituirla. Implicaría la existencia de un doble camino para aproximarse a la comprensión de su naturaleza. Pero no existe más que una vía, la del conocimiento directo de la propia mente. La supuesta vía de acceso a través del mundo físico conduce únicamente a las explicaciones cíclicas de la física, en donde nos ponemos a dar vueltas y más vueltas, como un gato queriendo coger su cola, sin llegar nunca a alcanzar en modo alguno la materia básica del mundo.

Espero que, habiendo dejado ya bien atrás toda ilusión sustancialista, el empleo de la palabra materia no suscite aprensiones ni sospechas. Ciertamente, no pretendo materializar o sustancializar a la mente en modo alguno. La mente es… —pero todo el mundo sabe cómo es la mente, de modo que ¿para qué necesito decir más acerca de su naturaleza?—. La palabra materia hace referencia a la función que le corresponde desempeñar como base de la construcción del mundo, y no implica modificar de ninguna forma su naturaleza.

Para el físico que anda zambullido en la practicidad cotidiana resulta difícil aceptar la idea de que todas las cosas tengan un substrato de naturaleza mental. Pero nadie puede negar que la mente es el dato primero y más directo de la propia experiencia, y que todo lo demás requiere una inferencia —intuitiva o deliberada—, en todo caso remota. Probablemente jamás se nos hubiera ocurrido que el mundo pudiera tener otra base que la mental (en cuanto hipótesis seria), de no habérsenos dado la impresión de que existía otra materia rival, dotada de un tipo de «realidad» concreta mucho más cómoda —algo demasiado inerte y estúpido como para ser capaz de forjarse una ilusión—. El rival ha quedado reducido a una relación de lecturas de indicadores que, aunque permiten construir a partir de ellas un mundo de naturaleza simbólica, el resultado equivale en realidad a proceder al archivo de la investigación sobre la naturaleza del mundo de la experiencia.

Esta forma de concebir la relación entre el mundo material y el espiritual viene a aliviar en cierta medida la tensión existente entre la religión y la ciencia. La ciencia física parecía ocupar un campo de realidad autosuficiente, y poder proseguir su curso independientemente, indiferente a esa voz interior que proclama la existencia de una realidad superior. Nos sentimos celosos de esa independencia. Nos resulta incómoda la existencia de un mundo aparentemente encerrado en sus propios límites, en donde Dios se convierte en una hipótesis innecesaria. Reconocemos que los caminos de Dios son inescrutables, pero ¿no subsiste todavía en la mentalidad religiosa algo de aquel sentimiento de los antiguos profetas, que invocaban a Dios para respaldar su autoridad y proclamar con signos o milagros que las fuerzas de la naturaleza están sujetas a su poder? E incluso si los científicos tuvieran que arrepentirse y admitir que entre las instancias que controlan a las estrellas y a los electrones era necesario incluir un espíritu omnipresente que rastreamos en el ámbito sagrado de la conciencia, ¿no daría ello lugar a aprensiones aún más graves? Podríamos sospechar la intención de reducir a Dios a un sistema de ecuaciones diferenciales, como ha ocurrido con las demás instancias introducidas en diversas ocasiones para restablecer el orden en el esquema físico de la realidad. Esta posibilidad, al menos, queda evitada. Pues lo que constituye la esfera de las ecuaciones diferenciales en física es el esquema métrico cíclico extraído del estudio de la realidad exterior. Por mucho que las ramificaciones de ese ciclo puedan entenderse debido a ulteriores descubrimientos científicos, no pueden por su propia naturaleza penetrar en el trasfondo que sustenta su ser, su existencia de hecho. En este trasfondo es donde reside la propia conciencia mental; y es aquí donde, si es posible en algún lugar, podemos encontrar un Poder superior afín a la propia conciencia. Las leyes que controlan ese substrato espiritual, que por lo que de ellas conocemos en nuestra propia conciencia escapan esencialmente a toda medición, no pueden ser análogas a las ecuaciones diferenciales ni a otras ecuaciones matemáticas propias de la física, que para encontrar sentido necesitan nutrirse de cantidades determinadas producto de las mediciones efectuadas. De manera que la imagen más crudamente antropológica que podemos hacernos de una deidad espiritual difícilmente podrá estar más lejana de una realidad que la que podamos concebir en términos de esas ecuaciones métricas matemáticas.

Un día estaba ocupándome del tema de la «Generación de olas por el viento». Tomé entre mis manos el tratado usual de hidrodinámica, consulté el apartado correspondiente, y leí:

Las ecuaciones (12) y (13) de la sección precedente nos permiten examinar una cuestión relacionada que presenta un cierto interés, esto es, la generación y mantenimiento de las olas en medio viscoso, por la aplicación de fuerzas apropiadas a su superficie.

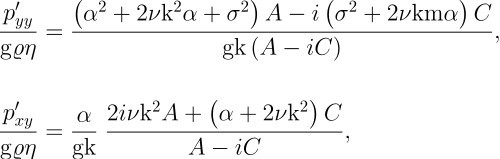

Si a las fuerzas externas p’yy, p’xy se las convierte en múltiplos de eikx + αt, siendo k y α constantes prescritas, las ecuaciones consiguientes determinan a A y C, y también, en virtud de (9), el valor de η (eta). Y así nos encontramos:

en donde σ2 se ha escrito como gk+T’k3, como antes…

Y así seguía en las dos páginas siguientes. Al final quedaba claro que un viento de menos de media milla por hora no llegaría a rizar la superficie del agua. A una velocidad de una milla por hora, la superficie se cubriría de mínimas ondulaciones debidas a ondas capilares que cesan de inmediato en cuanto se paraliza la fuente de perturbación. Cuando la velocidad es de dos millas por hora, aparecen las ondas de gravedad. El autor concluye modestamente: «Nuestras investigaciones teóricas proporcionan una comprensión considerable de los estados incipientes de la formación de olas».

En otra ocasión, pensaba también en la «Generación de olas por el viento»; pero esta vez cayó en mis manos un libro más apropiado, en el que leí:

Hay aguas sopladas por vientos cambiantes

que las hacen reír

e iluminadas por cielos esplendorosos todo el día.

Y luego

el hielo, con un gesto, aplaca el baile de las ondas

y su errante encanto, dejando la huella blanca

de su intacta gloria, una impresión de luminosidad

contenida,

de inmensidad y de rutilante paz, bajo la noche.

La magia de las palabras evoca la escena. Nos hacen volver a sentir la proximidad de la naturaleza, unidos a ella hasta llenarnos de alegría ante las olas que bailan iluminadas por el sol, o sentirnos sobrecogidos a la luz de la luna que se refleja sobre el lago helado. No fueron momentos en que nos sintiéramos rebajados ante nosotros mismos. No los recordamos diciéndonos: «Es una desgracia que un hombre en el pleno uso de sus sentidos y capaz de comprender las cosas científicas se deje embaucar de esa forma. La próxima vez llevaré conmigo la Hidrodinámica de Lamb». Para nosotros, es bueno vivir momentos como ésos. La vida quedaría chata y estrecha si el mundo que nos rodea no tuviera para nosotros otro significado que el de poderlo pesar y medir con los instrumentos de la física, o el de poderlo describir por medio de símbolos métricos matemáticos.

Por supuesto, era una ilusión. Es fácil explicar el truco bastante simple que se ha operado en nosotros. Una serie de vibraciones etéreas de diferentes longitudes de onda, reflejadas en diversos ángulos desde la superficie distorsionada de contacto entre el agua y el aire alcanza nuestros ojos, y, en virtud de la acción fotoeléctrica, da origen a estímulos apropiados que recorren los nervios ópticos hasta llegar al centro cerebral oportuno. Aquí entra en funcionamiento la mente, tejiendo una determinada impresión a partir de esos estímulos. Aunque el material afluyente sea un tanto escuálido, la mente es un gran almacén de asociaciones que permiten vestir el esqueleto. Tras haber tejido la impresión, la mente repasa todo lo hecho, y la da por buena. La facultad crítica queda adormecida. Dejamos todo análisis y quedamos conscientes únicamente de la impresión en su conjunto. La calidez del aire, el aroma de la yerba, el soplo suave de la brisa se combinan con la escena visual en una impresión única, trascendente, que recoge tanto lo que está fuera como lo que está dentro de nosotros. Otras asociaciones más osadas pueden añadirse, que surgen del almacén. Tal vez acude a nuestra mente la expresión «ondulante carcajada»: ondas, ondulaciones, risa, alegría —las ideas se amontonan entre sí—. De un modo completamente ilógico, nos sentimos alegres, aunque nadie pueda explicar qué es lo que puede haber en unas vibraciones etéreas que pueda hacernos sentir alegres. Toda la impresión queda difuminada en un estado de ánimo de tranquila alegría. Esa alegría estaba en la naturaleza, en las olas, en todas las partes. Es así como es.

Era una ilusión. Entonces ¿por qué seguir jugando con ella? Todas esas aladas fantasías que proyecta nuestra mente sobre el mundo exterior en cuanto nos descuidamos no deberían interesar a quienes buscan seriamente la verdad. Éstos deben volverse a indagar de nuevo la sustancia sólida de las cosas, el hecho material de que el agua se mueva bajo el empuje del viento y la fuerza de la gravitación, obediente a las leyes de la hidrodinámica. Pero la sustancia sólida de las cosas es también otra ilusión. También es una fantasía proyectada por la mente sobre el mundo exterior. Hemos ido arrinconando a lo sustancialmente sólido, de la materia líquida como continuo, al átomo y de éste al electrón, en donde ha acabado por escapársenos de las manos. Pero al menos, se dirá, hemos llegado a algo real al final de todo el proceso: los protones y los electrones. O, si la nueva teoría cuántica condena esas imágenes por excesivamente concretas y nos impide acudir a ningún tipo de imágenes coherentes, al menos podemos contar con coordenadas simbólicas, momentos y funciones hamiltonianas, encaminadas todas ellas a garantizarnos con un propósito unidireccional que qp−pq sea igual a ih/2π.

He intentado mostrar que siguiendo este camino llegamos a un esquema explicatorio cíclico que, por su propia naturaleza, sólo puede explicar parcialmente nuestro entorno. No nos da la realidad, sino el esqueleto de la realidad. Los aspectos «fácticos» evidentes se pierden por las exigencias que implica aquel arrinconamiento. Tras haber rechazado a la mente como forjadora de ilusiones, al final tenemos que volver a la mente y decir: «Aquí tenemos una serie de mundos sólida y verdaderamente construidos sobre una base más segura que la de tus fantasiosas ilusiones. Pero no hay nada que nos permita convertir a ninguno de ellos en un mundo real de hecho. Por favor, elige uno de ellos y deja volcar sobre él tus ilusorias imágenes. Sólo eso puede convertirlo en algo real para nosotros». Tras habernos despojado de toda fantasía mental para alcanzar la realidad subyacente, nos encontramos finalmente que esa realidad subyacente lleva en sí la indisoluble potencialidad de despertar tales fantasías. Como la mente, creadora de ilusiones, es también la única garante de la realidad, no podemos buscar esa realidad si no es sobre la base de la ilusión. La ilusión es a la realidad lo que el humo al fuego. No voy a insistir en la vieja falsedad de afirmar «por el humo se sabe dónde está el fuego», como si no pudiera haber humo sin que haya fuego. Pero parece razonable preguntarse si en la ilusión mística del hombre no hay un reflejo de la realidad subyacente.

Planteándolo con toda claridad, ¿por qué habría de ser bueno para nosotros experimentar una decepción semejante a la que he descrito? Me parece que todo el mundo cree que es bueno tener un espíritu sensible a las influencias de la naturaleza y ejercitarse en una imaginación que permita deleitarse en ellas, en vez de pasarnos la vida diseccionando sin piedad nuestro entorno al modo de los físicos matemáticos. Y es bueno, no meramente en sentido utilitario, sino que de algún modo es también intencionalmente necesario para poder experimentar la propia vida con plenitud. No es una droga que convenga tomar de vez en cuando para volver con rigor renovado a emplear más legítimamente la mente en el proceso de investigación científica. Podríamos defenderlo posiblemente sobre la base de que, a mentes no matemáticas, les aporta en alguna débil medida esa complacencia en el mundo exterior que les proporcionaría con mayor plenitud una eventual familiaridad con sus ecuaciones diferenciales. (Para que no se piense que estoy tratando de dejar en ridículo a la hidrodinámica, me apresuro a decir en este contexto que yo no sitúo la comprensión intelectual —científica— en un plano inferior al de la comprensión mística; conozco pasajes escritos en lenguaje matemático simbólico que pueden parangonarse en sublimidad con el poema de Rupert Brooke). Pero se estará de acuerdo conmigo en que es imposible que un tipo de comprensión llene adecuadamente el lugar de la otra. ¿Entonces cómo puede decirse que es bueno si a fin de cuentas no es nada más que un autoengaño? Eso supondría una revolución de todas las ideas que tenemos sobre la ética. Yo creo que las únicas alternativas que tenemos son: o bien considerar maligna y errónea toda rendición al contacto místico con la naturaleza, o bien admitir que en esos estados captamos algo de la auténtica relación que nos vincula con el mundo —relación de la que el análisis puramente científico de su contenido no nos proporciona el menor indicio—. Ni siquiera el más ardiente partidario del materialismo defiende, o al menos practica, la primera alternativa; por lo tanto yo me inclino por la segunda, esto es, que en la base de la ilusión hay algún asomo de verdad.

Pero debemos detenernos para reflexionar sobre la amplitud de la ilusión. ¿Se trata de que bajo una montaña de ilusiones se esconda un pequeño núcleo de realidad? Si eso fuese así, sería nuestra obligación librar al menos nuestra mente de algo de esa ilusión, para intentar conocer más puramente la verdad. Pero yo no pienso que haya mucho de equivocado de apreciar la impresión que nos produce aquella escena de la naturaleza. No creo que ningún ser, por más altamente dotado que pueda estar por encima de nosotros, dejaría a un lado mucho de lo que sentimos. No es tanto que haya algún fallo en la sensación como tal, cuanto que al examinarla introspectivamente la envolvemos en imaginaciones fantasiosas. Si tuviéramos que expresar en palabras la verdad esencial que se nos revela en la experiencia mística, diríamos que sentimos que nuestra mente no es algo aparte del mundo, y que los sentimientos de alegría o de melancolía, u otros aún más profundos que tenemos no son solamente nuestros, sino que contienen un atisbo de una realidad que trasciende los estrechos límites de la propia conciencia individual —que en último término, en la raíz, la armonía y la belleza de la faz del universo son una misma cosa que la alegría que transfigura la faz del ser humano que las contempla—. Cuando decimos que las entidades físicas son solamente un extracto de lecturas de indicadores, y que por debajo de ellas existe una naturaleza que está unida a la nuestra sin solución de continuidad, estamos expresando en buena parte la misma verdad. Pero yo prefiero no tener que hablar de ella ni someterla a introspección. Ya hemos visto cómo en el mundo físico el significado cambia enormemente cuando se le contempla desde fuera, en vez de desde dentro, como esencialmente debe ser. Por medio de la introspección, arrastramos la verdad hasta la superficie para someterla a un reconocimiento externo, pero en el sentimiento místico la verdad se capta desde dentro, donde forma parte de nosotros mismos, como debe ser.

CONOCIMIENTO SIMBÓLICO Y CONOCIMIENTO ÍNTIMO

¿Puedo oponer esa objeción a la introspección? Tenemos dos clases de conocimiento, a los que llamo conocimiento simbólico y conocimiento íntimo. No sé si sería correcto decir que el razonamiento sólo encuentra aplicación en el conocimiento simbólico, pero en todo caso lo que es cierto es que las formas más ordinarias de razonamiento se han desarrollado únicamente al servicio del conocimiento simbólico. El conocimiento íntimo no se deja someter a codificaciones ni análisis, o mejor aún, cuando intentamos analizarlo pierde su intimidad y es reemplazado por el simbolismo.

Reflexionemos, a modo de ejemplo, sobre el humor. Supongo que el humor se puede analizar en alguna medida y clasificar los ingredientes esenciales de los diversos tipos de ingenio. Supongamos que nos cuentan un chiste. Si lo sometemos a análisis científico, igual que haríamos con una sal de dudosa naturaleza, tal vez, después de una cuidadosa consideración de todos sus aspectos, podemos confirmar que efectivamente se trataba de un chiste. Lógicamente, supongo, lo que tendríamos que hacer a continuación sería reírnos. Pero podemos predecir con toda certeza que, tras el tiempo de haber terminado el escrutinio, habremos perdido todas las ganas de reírnos, si es que alguna vez las tuvimos. Sencillamente, pararse a investigar sobre los mecanismos internos de un chiste es algo que no funciona en absoluto. El intento de clasificación pertenece a un conocimiento simbólico del humor, que conserva todas sus características, excepto su capacidad de hacernos reír. La auténtica apreciación de un chiste debe venir espontáneamente, no por introspección. Me parece que ésta es una analogía no del todo desencaminada con el sentimiento místico que tenemos de la naturaleza, e incluso, me atrevería a decir, con la experiencia mística que tenemos de Dios. Para algunos, la sensación de la presencia divina irradiante en el alma es uno de los aspectos más evidentes de la experiencia de la realidad. En su opinión, quienes carecen de ese sentimiento serían comparables a quienes carecen de sentido del humor. En psiquiatría, la ausencia es una especie de enfermedad mental. Podemos intentar analizar la experiencia lo mismo que analizamos el humor, y construir una teología, o tal vez una filosofía atea, que expondrá en forma científica todo lo que de ella pueda deducirse. Pero no olvidemos que la teología pertenece al conocimiento simbólico, mientras que la experiencia pertenece al conocimiento íntimo. Y así como la exposición científica de la estructura de un chiste carece del poder de incitarnos a la risa, así también una discusión filosófica sobre los atributos de Dios (o su sustituto impersonal) corre el peligro de dejar de lado la íntima respuesta del espíritu, que constituye el punto central de toda experiencia religiosa.