TREINTA Y OCHO

TREINTA Y OCHO

TREINTA Y OCHO

Los puntales que conducían a la aeronave vibraban como cuerdas de piano, latiendo al unísono con el motor. El metal temblaba entre sus manos y Alek se agarró con fuerza empujado por los vientos helados, escalando rápidamente junto al sorprendido jefe de ingenieros.

—¿Adónde vas? —gritó el hombre.

Alek no respondió y siguió con la mirada fija en el resbaladizo suelo que estaba pisando. No entendía cómo Dylan podía encaramarse por aquellas cuerdas con tanta facilidad. Los arneses de seguridad de piel que usaban los darwinistas apenas parecían lo suficientemente gruesos como para soportar el peso de un hombre. Por supuesto, lo más probable es que fuesen de piel fabricada, pero aquello lo hacía más inquietante.

Los cilios se ondulaban rápidamente por los flancos de la criatura, como un océano de hierba reluciente, con los flechastes revoloteando al viento. Por lo menos no tendría que atreverse a subir por las cuerdas. Los puntales conducían directamente a una escotilla de acceso que estaba dispuesta entre dos nervaduras que sostenían el peso del motor. Alek entró arrastrándose por ella y bajó.

Después de soportar el viento helado del exterior, la calidez de los interiores de la criatura era de agradecer, a pesar de aquellos olores extraños y acres. Las nervaduras tenían un conjunto de traviesas entre ellas, de modo que Alek imaginó que sería sencillamente como bajar por una escalera en lugar de arrastrarse entre la piel de una bestia enorme.

Había sido un tonto al no pensar en que Volger intentaría meter a escondidas todo lo que pudiera a bordo de la aeronave. Aquel hombre nunca cejaba de maquinar, nunca dejaba el próximo paso sin planificar. Los preparativos de Volger para aquella guerra le habían ocupado quince años, después de todo. No iba a dejar un cuarto de tonelada de oro atrás sin siquiera intentar luchar.

Alek llegó al fondo de las escaleras y luego se dejó caer por otra escotilla que daba a la barquilla principal. A continuación hizo una pausa, mirando de arriba abajo los cimbreantes pasadizos de la nave…

¿Dónde estaba el camarote de Volger? Al haber trabajado toda la noche en los motores, Alek no había ni siquiera dormido en su camarote. Además, no le era de gran ayuda a su sentido de la orientación el hecho de estar rodeado de tripulación que corría de un lado a otro, transportando muebles y uniformes de recambio para lanzarlos por la borda.

Entonces se dio cuenta de que el suelo de la barquilla se inclinaba ligeramente a la izquierda. Por supuesto. Todos los camarotes que les habían dado estaban en la parte de babor. ¡Y hacia la proa, de manera que el oro estaba arrastrando hacia abajo la nariz de la aeronave!

Corrió hacia la parte delantera hasta que vio un pasadizo que le era familiar. Abrió de golpe la puerta del camarote de Volger. Estaba vacío, a excepción de una cama, un armario y el receptor de radio del Caminante de Asalto sobre el escritorio.

Por supuesto, Volger no dejaría el oro completamente a la vista. Alek miró en los cajones del escritorio, pero no encontró nada. El armario solamente guardaba ropas y armas de los almacenes del castillo.

Bajó la mirada al suelo y vio una bolsa de mapas debajo de la cama. Alek extendió el brazo y pasó la mano debajo de la cama para sacarla arrastrándola, pero no se movió: era tan pesada como un bloque de hierro macizo. Apuntaló los pies en la cama y tiró de la bolsa con ambas manos, pero ni aun así se movía.

Entonces Alek reparó en que la cama tenía que ser muchísimo más ligera que el oro y la apartó a un lado. Pero los candados de la bolsa de mapas estaban cerrados. Tendría que tirarlo todo de una vez. Alek se incorporó y abrió la ventana, a continuación intentó levantar la bolsa.

No se movió ni un centímetro del suelo. Era demasiado pesada para él.

—¡Por los clavos de Cristo! —maldijo, dando un puntapié al candado.

—¿Estás buscando esto?

Alek alzó la vista. El conde Volger estaba en el umbral de la puerta, con una llave en la mano.

—¡Déme eso o moriremos todos!

—Bueno, obviamente. ¿Por qué crees que estoy aquí? —Volger cerró la puerta y atravesó la habitación—. Ha sido algo brutal, tener que bajar por aquellas cápsulas del motor.

—Pero ¿por qué?

Volger se arrodilló junto al estuche.

—Porque Klopp necesitaba traducción.

—¡No! —se quejó Alek—. ¿Me refiero a por qué ha hecho esto?

—¿Traer una gran fortuna en oro? Creo que es del todo evidente —Volger hizo girar la llave y abrió el cerrojo.

Los lingotes brillaban tenuemente. Había una docena de ellos, más de doscientos kilos. Volger levantó un lingote con ambas manos, gruñendo mientras lo llevaba para lanzarlo por la ventana. Ambos se inclinaron hacia delante, mirando como destellaba bajo la luz del sol al caer.

—Bien, ahí van setenta mil kroners —dijo Volger.

Alek se inclinó y levantó otro. Los músculos de sus manos le dolieron al elevarlo y sacarlo de la bolsa.

—¡Casi consigue que nos maten a todos! ¿Está usted loco?

—¿Loco? —gruñó Volger, levantando otro lingote—. ¿Por intentar salvar lo poco de tu herencia que aún no has tirado?

—Esto es un dirigible, Volger. ¡Cada gramo significa una gran diferencia! —Alek sacó otro lingote de la bolsa—. ¿Y usted trae lingotes de oro a bordo?

—No pensaba que los darwinistas fueran tan justos —Volger gruñó de nuevo, al lanzar otro lingote de oro por la borda—. E imagina lo complacido que te habrías mostrado si yo hubiese tenido razón.

Alek dejó escapar un bufido. Al trabajar junto a la tripulación del Leviathan, se le había contagiado la manía de los aviadores sobre el peso. Pero Volger seguía pensando en términos de cañones pesados y caminantes blindados.

Alek lanzó otro lingote por la ventana: solo quedaban seis.

—Será mejor que terminemos el trabajo —dijo Volger—. ¡Tíralo todo por la borda, como el caminante y el castillo y todas las provisiones de diez años!

—Bueno, y ¿a qué viene todo esto? —preguntó Alek, levantando otro lingote—. ¿Eso de que he tirado por la borda todo su duro trabajo? ¿Es que no se da usted cuenta de que hemos conseguido algo más importante?

—¿Qué puede ser más importante que vuestro patrimonio?

—Aliados —Alek empujó el lingote por la ventana.

Cuando este cayó, pensó que notaba cómo la cubierta se elevaba bajo él. Tal vez aquello estaba funcionando.

—¿Aliados? —se burló Volger y después alzó otra barra y la lanzó—. ¿Así que vuestros nuevos amigos merecen que tiréis todo lo que vuestro padre os dejó?

—No todo —dijo Alek—. Durante toda mi vida, usted y mi padre me prepararon para esta guerra. Gracias a ello, no tengo que esconderme de ella. Vamos, solo nos quedan cuatro. Entre los dos podemos alzarlo a la vez.

—Aún pesa demasiado —dijo Volger sacudiendo la cabeza—. Vuestro padre era un idealista y un romántico y esto le costó muy caro. Siempre esperé que vos heredarais un poco del pragmatismo de vuestra madre.

Alek bajó la vista a la bolsa.

Solo quedaban cuatro lingotes… Se preguntó qué diría un chico como Dylan ante aquella fortuna. Tal vez no era del todo una locura, lo que Volger había hecho.

—Bueno —dijo él—, tal vez podríamos conservar uno.

Volger sonrió mientras se arrodillaba. Sacó uno de los lingotes y lo deslizó otra vez bajo la cama.

—Tal vez aún quede algo de esperanza para vos, Alek.

—¿De veras?

Alek se arrodilló delante de él y juntos alzaron la bolsa. El rostro de Volger se puso rojo por el esfuerzo. Alek sintió que los músculos de sus brazos le latían tensándose.

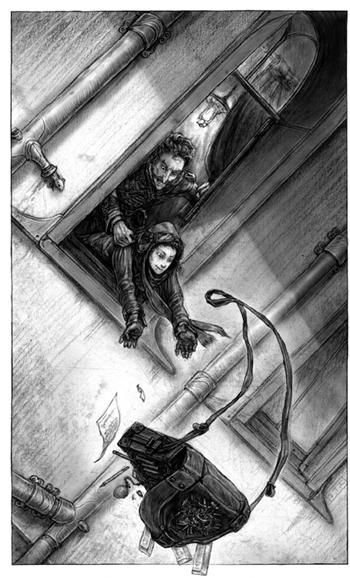

Finalmente, la bolsa descansó en el alféizar. Alek dio un paso atrás y entonces se lanzó contra la bolsa para empujarla lo más fuerte que pudo.

Los últimos tres lingotes cayeron esparciéndose al caer hacia la nieve, rodando a toda velocidad y brillando bajo el sol. Alek sintió la mano de Volger sujetándole por el hombro, como si el hombre pensase que él también iba a caer dando tumbos tras los lingotes. La aeronave se inclinó hacia arriba bajo los pies de Alek, rodando hacia estribor cuando el peso del oro de su padre abandonó la nave.

—Pero en realidad no pensé que importase, no en una nave de esta envergadura —dijo Volger en voz baja—. Nunca pretendí poneros en peligro.

«ARROJANDO LOS ÚLTIMOS LINGOTES»

—Lo sé —suspiró Alek—. Sé que todo lo que ha hecho ha sido para protegerme. Lo que sucede es que ahora he elegido un destino distinto, uno menos seguro. O bien lo acepta o nuestros caminos deberán separarse cuando esta nave aterrice.

El conde Volger suspiró lentamente y entonces se inclinó.

—Permaneceré a vuestro servicio, Su Serena Majestad.

Alek puso los ojos en blanco e iba a decir algo más. Pero en aquel preciso momento una luz parpadeó en el exterior y ambos se asomaron a la ventana de nuevo.

Estaban lanzando bengalas de señales desde el suelo. El Leviathan había llegado a donde estaban los escoltas alemanes. Estaban disparando sus morteros, enviando al aire sus brillantes cenizas. Alek respiró aquel intenso olor a fósforo que ya le era familiar y el rugido del cercano cañón alcanzó sus oídos.

—Solo espero que no hayamos llegado demasiado tarde.