DIECISIETE

DIECISIETE

DIECISIETE

La fragata de tierra permanecía en lo alto de un lejano promontorio, con sus banderas de señalización ondeando al viento.

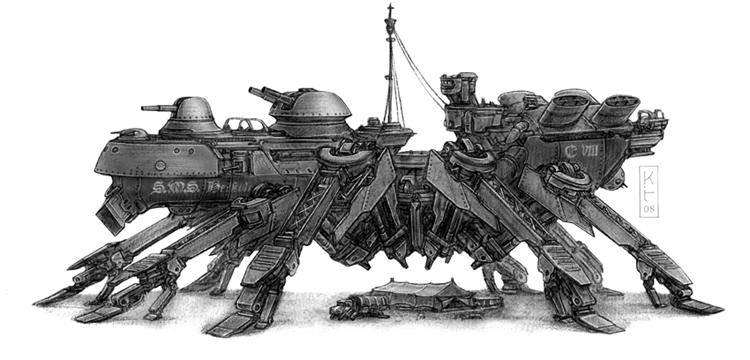

—Esto va a ser un problema —dijo Klopp, bajando sus prismáticos—. Es una fragata de mil toneladas, de clase Wotan. Es un nuevo modelo experimental lo suficientemente pequeño para alcanzar una buena velocidad y lo suficientemente grande para hacernos picadillo.

Alek cogió los prismáticos de Klopp y se los llevó a los ojos.

El Hérkules no era el carro de combate más grande que había visto, pero con sus largas patas de ocho toneladas dispuestas como las de una araña, realmente tenía el aspecto de moverse con agilidad. La hilera de chimeneas sugería que su interior albergaba un poderoso motor.

—¿Qué estará haciendo aquí, en la frontera suiza? —preguntó Alek—. ¿Al final ha estallado la guerra?

—Podría decirse que la guerra nos está esperando a nosotros —dijo el conde Volger.

—¿Veis aquella torreta? —Klopp señaló el alto mástil que se alzaba en la cubierta de batería de la fragata. Había dos minúsculas figuras en la plataforma que habían instalado en lo alto—. Esa torre de vigía no pertenece a un equipamiento estándar.

—Y los vigías están mirando hacia allí: hacia Austria —señaló Bauer. La cabina del piloto del caminante estaba abarrotada, con los otros tres ocupantes dispuestos alrededor de Alek, como un retrato familiar—. Dudo de que estén apostados allí para protegernos de la invasión.

—No, están allí para que no salgamos —dijo Alek, bajando los prismáticos—. Por mi culpa saben que nos dirigimos a Suiza.

El conde Volger se encogió de hombros.

—¿Y adónde más podíamos ir?

Alek suponía que el conde tenía razón. Cada día la guerra se estaba propagando más y Suiza era el único país que permanecía neutral. Era el último lugar que les quedaba a los fugitivos y a los desertores donde ocultarse. Pero, aun así, no le parecía justo tener que ir a parar directamente contra aquella fragata de tierra. Hacía más de un mes que estaban zigzagueando de acá para allá por Austria, arrastrándose por los bosques durante largas horas cada noche. Habían sido perseguidos, disparados, e incluso bombardeados en picado por un aeroplano. Habían pasado días enteros recogiendo piezas de recambio de entre la basura y combustible de las máquinas de labranza y chatarrerías, para conseguir los materiales suficientes para que el Caminante de Asalto siguiera su avance. Y, finalmente, habían encontrado un pasaje a la seguridad y resulta que lo encontraban custodiado por una araña gigante de metal.

Lo cierto era que parecía que el Hérkules no iba a ir a ninguna parte pronto. Una tienda de mando se inclinaba bajo sus motores, donde un caminante cargo de seis patas esperaba para llevar y traer provisiones y tripulación de repuesto.

—¿A cuánta distancia estamos de la frontera? —preguntó Alek.

—La estáis contemplando, señor —dijo Bauer, señalando al otro lado de la fragata—: Aquellas montañas ya están en Suiza.

Klopp hizo un gesto preocupado con la cabeza.

—Es como si estuviesen en Marte. Retroceder y buscar otro paso montañoso nos llevará por lo menos una semana.

—Nunca lo conseguiríamos —dijo Alek, dando un golpecito al indicador de queroseno.

La aguja del manómetro tembló marcando la mitad, con suerte tendrían lo suficiente para unos pocos días.

Les había costado mucho conseguir combustible después de la locura que había cometido Alek en Lienz. Patrullas montadas barrían los caminos de carro, y zepelines patrullaban los cielos, todo por haberse comportado como un niño consentido y mimado.

Pero por lo menos Volger había tenido razón en una cosa. El príncipe Aleksandar de Hohenberg no había sido olvidado.

—No podemos rodearlos, de modo que tendremos que pasar justo por donde están ellos —decidió Alek.

Klopp negó con la cabeza.

—Este carro de combate está diseñado para proceder a ataques de popa, joven señor. Sus grandes cañones están en las torretas traseras y nos pueden machacar sin girar hacia los lados.

—No he dicho que tengamos que enfrentarnos a ellos —dijo Alek. Klopp y Volger se lo quedaron mirando, y a su vez Alek estaba pensando por qué estaban siendo tan duros de mollera. Suspiró—: Antes de que todo esto empezase, ¿alguno de ustedes había viajado en un caminante de noche?

Klopp se encogió de hombros.

—Es demasiado arriesgado. En las Guerras de los Balcanes, todas las batallas de caminantes se hicieron a pleno día.

—Exactamente —dijo Alek—. No obstante, nosotros hemos cruzado toda Austria en la oscuridad. Hemos conseguido dominar una habilidad que nadie más se atreve siquiera a practicar.

—Vos os habéis especializado en caminar de noche —dijo Klopp e hizo un gesto negativo con la cabeza—. Mis viejos ojos ya no pueden hacerlo.

—Eso no es verdad, Klopp. Usted aún es, y de lejos, el mejor piloto.

—De día tal vez. Pero si tenemos que echar a correr en la oscuridad, deberíais estar vos al mando de las palancas de los andadores.

Alek frunció el ceño. Durante todo el pasado mes había dado por descontado que el viejo Klopp le permitía pilotar para que fuera adquiriendo así práctica. La idea de que hubiese superado a su viejo profesor de mekánica era desconcertante.

—¿Está usted seguro?

—Completamente seguro —dijo Klopp, dándole una palmada en la espalda a Alek—. ¿Y usted qué opina, conde? Le hemos proporcionado a nuestro joven Mozart la suficiente práctica en caminata nocturna. ¡Pues será mejor que lo pongamos a prueba!

Pusieron en marcha los motores tras la puesta de sol.

Los últimos rayos aún brillaban como perlas en las cumbres nevadas en la distancia. Sin embargo, unas largas sombras se extendían desde las montañas, envolviendo el paso montañoso en la oscuridad.

Las manos de Alek se movieron hacia las palancas que controlaban los andadores. De pronto, un par de reflectores se encendieron en la fragata. Barrieron con su luz la oscura extensión de terreno, como si se tratase de brillantes cuchillos despedazando la noche. Sus manos abandonaron los controles.

—¡Saben que estamos aquí!

—Tonterías, joven señor —dijo Klopp—. Seguro que ya se han dado cuenta de que nos movemos de noche. No obstante, dos focos no pueden cubrir toda la frontera.

Alek dudó. Siempre había rumores de que Alemania tenía armas secretas: aparatos de escucha o máquinas que podían ver a través de la niebla y la oscuridad con ondas de radio.

—¿Y si tienen algo más que luces?

—Pues entonces improvisaremos —Klopp sonrió.

Alek observó los reflectores cuidadosamente. El recorrido de las luces barriendo el valle no parecía guardar una pauta en concreto. Que lograsen permanecer ocultos dependería de la pura suerte, algo que no parecía suficiente. Aquel plan había sido idea suya, por lo tanto, la culpa de cualquier desastre que pudiera ocurrir recaería solo sobre la cabeza de Alek.

Se obligó a apartar aquella idea de su mente y a recordar la frase favorita de su padre, de un poema de Goethe: «Los peligros de la vida son infinitos, y entre ellos se encuentra la seguridad».

En realidad, el riesgo real era permanecer ocultos en Austria. Si intentaban evitar todos los riesgos, tarde o temprano, acabarían encontrándolos. Volvió a posar las manos en los mandos.

—¿Preparados? —preguntó.

—Cuando queráis, Alek —el conde Volger se impulsó hacia la escotilla superior, apoyando los pies en la parte trasera de la silla del piloto.

Las puntas de sus botas golpearon los hombros de Alek, ambas a la vez: aquella era la señal de avanzar.

Alek sujetó con fuerza el control de los andadores y dio el primer paso.

La bota de Volger presionó su hombro izquierdo con suavidad y Alek inclinó el caminante hacia la izquierda. Era enojoso sentirse controlado como una marioneta, pero, desde lo alto, el conde tenía mejor visión.

—Ahora despacio —dijo Klopp cuando el caminante se inclinó hacia delante. El camino bajaba de forma pronunciada por la colina e iba a parar al valle largo y estrecho que guardaba el Hérkules—. Pasos cortos.

Alek asintió y apretó los dientes cuando el caminante resbaló un poco al bajar por la pendiente.

—Suelte el ancla trasera, Hoffman —dijo Klopp por el intercomunicador.

Se escuchó el repiqueteo de una cadena al desenrollarse por detrás de ellos. Alek sintió el tirón del ancla cuando se clavó en las raíces y el subsuelo, arrastrándola como el juguete de un niño.

—Sé que es molesto —dijo Klopp—. Pero es la única forma que tenemos de no bajar rodando si caemos.

—No voy a caer —dijo Alek, con las manos tensas sobre los controles.

Con los motores a un cuarto de su potencia, los enormes pies se movían lentamente, como si estuviesen caminando en un suelo pegajoso.

La luna estaba empezando a alzarse en aquellos instantes y por el visor Alek solamente veía una oscura confusión de ramas. Las botas de Volger le dieron un toque a la izquierda y a la derecha sin ninguna pauta aparente, y los pies del caminante seguían enganchándose en las raíces y la maleza. Era como ser conducido con los ojos vendados y descalzo por una habitación sembrada de ratoneras.

Finalmente, llegaron al suelo del valle y Klopp enrolló el ancla. Alek aún no podía ver más que las ramas que azotaban el visor abierto, esparciendo hojas por el panel de control. No sabía si estaban agitando las copas de los árboles por encima de sus cabezas, como un pez moviéndose bajo la superficie de un estanque.

Su mente empezó a zumbar llena de dudas. Tal vez hubiese sido mejor elegir una noche ventosa para intentar aquello. ¿O por qué no esperar a que lloviese? ¿O a la oscuridad de la luna nueva?

Con un repentino «clanc» de botas sobre metal, Volger se dejó caer en la cabina del piloto.

—¡Agachaos!

Alek alargó el brazo hacia el panel de control, pero las manos de Klopp fueron más rápidas y un siseo llenó la cabina cuando el caminante se agachó entre los árboles. Momentos después un rayo de luz cegador hizo un barrido por donde estaban ellos. Los reflectores se pasearon por allí unos segundos y luego cambiaron hacia el bosque que tenían delante, continuando su perezoso recorrido entre los árboles.

—Movámonos de nuevo. Ahora están mirando hacia otra parte —dijo Volger.

—Lo siento pero tal vez tardaremos un poco —dijo Klopp con la vista puesta en los manómetros.

—Nuestros motores apenas funcionan —explicó Alek—. Volver a recuperar la presión de nuestras rodillas llevará su tiempo.

Se inclinó hacia atrás y estiró los dedos, contento de poder hacer una pausa. Estaba empezando a desear que la fragata los viera y les diese caza. Una buena carrera sería mejor que arrastrarse entre la oscuridad a un cuarto de su velocidad.

La escotilla del tronco se abrió y Hoffman asomó la cabeza.

—Perdonen, señores. Pero ¿ustedes han oído eso?

Todos se quedaron escuchando un momento y los oídos de Alek captaron un sonido precipitado por debajo del fragor del motor.

—¿Un arroyo? —preguntó.

Hoffman sonrió.

—Uno muy ruidoso, señor. Al parecer, más ruidoso que nosotros.

—Excelente —dijo Alek, sentándose erguido—. ¿A media velocidad, profesor Klopp?

Klopp escuchó otro momento y después asintió.

Pronto, el caminante ya estaba chapoteando río abajo, con el ruido de su motor mezclándose con el ruido del agua. Ahora la luna estaba más alta y el sendero brillaba delante de ellos. Volger continuaba en lo alto, atento a los reflectores, pero por lo menos ya no estaba sobre los hombros de Alek.

Las salpicaduras del agua estaban heladas. Al parecer la nieve debía de estar derritiéndose en las montañas, incluso a principios de agosto. Alek se preguntaba durante cuánto tiempo deberían permanecer en los Alpes. Esperaba que los misteriosos preparativos de Volger incluyeran un refugio de montaña con una cálida hoguera.

El suelo empezó a empinarse. Ya casi se estaban acercando a la parte más alta cuando la fragata terrestre se puso en guardia. Alek redujo los motores a cuarta velocidad y el Caminante de Asalto volvió a caminar exasperantemente con pies de plomo. No se escuchaba otro sonido excepto las llamadas de las aves nocturnas, el chapoteo de los gigantescos pies de metal y el murmullo del agua del riachuelo.

Entonces, una bota golpeó la parte trasera de su silla con un «pam».

—¡Volger! ¿Qué está…?

Algo destelló en la oscuridad delante de ellos. Alek se quedó inmóvil con el caminante quieto en mitad de un paso. El muchacho intentó ver algo entre la oscuridad.

—¿Qué hago? ¿Paro los motores? —susurró.

—¡No! —dijo Klopp—. Si nos ven, necesitaremos toda la potencia.

Volger bajó balanceándose de la escotilla.

—¡Alemanes! A pie, a unos cien metros delante de nosotros. No nos han visto. No todavía, al menos.

Alek soltó un juramento por lo bajo y flexionó las manos sobre los controles. No sabía qué era peor, que los vieran o quedarse allí inmóviles, como un conejo esperando a que le cayese en picado un halcón. Se inclinó para acercarse más al dispositivo óptico, haciendo visera con la mano sobre los ojos. Algo de metal destelló en la oscuridad y después escuchó un grito.

—Creo que… —empezó a decir.

Las salpicaduras del agua brillaron blancas bajo la luz de la luna: una patrulla de soldados de infantería atravesaban el arroyo, gritando. Uno de ellos se arrodilló en la orilla y levantó su rifle.

—… nos han visto —terminó Alek cuando resonó un «crac».

La bala golpeó el metal en alguna parte del cuerpo del caminante.

—Prepárense para disparar —gritó Klopp por el intercomunicador.

—¡No! —dijo Alek mientras sus manos toqueteaban los controles.

—Alek tiene razón —dijo el conde Volger—. Estos rifles puede que pongan en alerta los oídos de la fragata, pero si disparamos un cañón, entonces saldrán de toda duda. Tenemos que pasar entre ellos.

Los motores empezaron a rugir bajo ellos y Alek empujó las palancas de los andadores hacia delante. Los inmensos pies del Caminante de Asalto dieron grandes zancadas, salpicados por el agua poco profunda.

Cargaron hacia el arroyo, dispersando a los alemanes como si fuesen bolos. Algunas balas rebotaron por la armadura cuando pasaron, pero Alek no se molestó en ordenar que cerrasen el visor. Tener visión era mucho más valioso que la seguridad en aquellos momentos.

No se podían permitir ningún tropiezo, ni cometer errores, o los capturarían.

La luz de la luna dejaba ver los árboles, y el agua brillaba en su curso. Alek mostró una creciente sonrisa en su rostro cuando hizo correr al Cíklope. A ver si la fragata era capaz de atraparlos ahora.

Nadie podía caminar de noche como él.