14

25. November 2012 Miami, Florida

21.54 Uhr Der schwarze Pronto Spyder biegt

nach rechts in die Twenty-third Street ein, wendet und parkt vor

einem Telefonmasten am Bordstein, gleich neben der sechs Meter

hohen, grell weißen Betonmauer. Die Seitenstraße, die an der

Nordseite der Anstalt entlangläuft, führt noch zwei Blocks weiter

nach Westen, wo sie an einer verwaisten Baumwollspinnerei endet.

Wie viele Straßen des verwahrlosten Viertels ist sie verlassen, nur

ein Dodge-Van parkt am anderen Ende des Blocks.

Dominique steigt aus dem Wagen. Adrenalin schießt

durch ihre Adern. Sie öffnet den Kofferraum, vergewissert sich,

dass niemand zu sehen ist, und holt ein fünfzehn Meter langes und

eineinhalb Zentimeter dickes Nylonseil heraus. Dann bückt sie sich,

als wolle sie ihren rechten Hinterreifen inspizieren, bindet ein

Ende des Seils an den Fuß des Telefonmasts und wendet sich wieder

dem Kofferraum zu.

Sie öffnet einen großen Pappkarton und entnimmt ihm

einen ferngesteuerten Modellhubschrauber, an dessen kleinem

Fahrgestell ein mechanischer Greifer hängt.

Dominique legt den Knoten am losen Seilende zwischen die Zangen

des Greifers und schließt ihn.

Okay, jetzt muss ich aufpassen. Das Seil darf

sich nicht im Stacheldraht verfangen.

Sie schaltet den batteriebetriebenen Motor des

Miniaturhubschraubers ein und zuckt zusammen, als sich die Rotoren

mit einem lauten, hohen Jaulen zu drehen beginnen. Das Fluggerät

hebt ab und schwankt bedenklich hin und her, während es das

Nylonseil anhebt. Dominique lässt es steil in die Höhe steigen, bis

das Seilende sich über die Mauerkrone erhebt.

Behutsam...

Mit dem Steuerhebel lässt sie den Hubschrauber über

die Mauer schweben. Als er über dem Hof der Anstalt steht, öffnet

sie den Greifer und lässt das Seil los.

Der befreite Knoten fällt zu Boden, während das

Seil zwischen den Stacheldrahtrollen auf die Mauerkrone

gleitet.

Geschafft. Weg mit dir! Dominique legt den

Steuerhebel ganz nach rechts. Der Modellhubschrauber rast auf die

Baumwollspinnerei am Ende der Straße zu und verschwindet über dem

Dach des verlassenen Gebäudes. Sie schaltet die Fernsteuerung aus

und hört in der Ferne das verräterische Geräusch von

zersplitterndem Plastik.

Dominique schlägt den Kofferraumdeckel zu, steigt

in den Roadster und lenkt ihn auf den Personalparkplatz.

Sie schaut auf ihre Armbanduhr: 22.07. Bald ist es

so weit. Sie greift ins Handschuhfach und holt eine

verbrauchte Zündkerze und einen Schraubenschlüssel heraus. Dann

stellt sie den Motor ab und öffnet die Haube des Wagens.

Drei Minuten später klappt sie die Haube wieder zu

und wischt sich mit einem feuchten Tuch die Schmiere von den

Fingern. Sie richtet ihr Make-up und rückt ihr enges Trägertop

zurecht, bevor sie dessen tiefen Ausschnitt mit einer rosa

Strickjacke aus Kaschmir verhüllt.

Okay, Mick, jetzt kommt’s auf dich an.

Sie eilt zum Eingang der Anstalt und hofft

inbrünstig, dass Mick bei dem Gespräch, das sie am Nachmittag mit

ihm geführt hat, klar bei Sinnen gewesen ist.

22.14 Uhr Michael Gabriel sitzt auf der

Kante seiner dünnen Matratze und starrt mit leeren schwarzen Augen

auf den Boden. Sein Mund steht offen, Speichel tropft ihm von der

Unterlippe. Sein mit Blutergüssen übersäter linker Unterarm ruht

mit der Handfläche nach oben auf dem Oberschenkel und bietet sich

dem Schlächter dar. Der rechte Arm liegt mit leicht geballter Faust

versteckt neben dem Körper.

Er hört den Pfleger kommen. »He, Marvis, hab ich

recht gehört? Ist das die letzte Nacht von diesem Wrack da

drin?«

Mick atmet tief durch, um seinen hektischen

Pulsschlag zu beruhigen. Dass Marvis in der Nähe ist,

verkompliziert die Sache. Du hast nur einen einzigen Versuch.

Wenn nötig, sind sie eben alle beide dran.

Marvis schaltet den Fernseher im Aufenthaltsbereich

aus und wischt die Saftflecken auf dem Couchtisch ab. »Ja. Morgen

bringt Foletta ihn nach Tampa.«

Die Tür geht auf. Aus dem Augenwinkel sieht Mick

den sadistischen Pfleger kommen; an der Tür steht schattenhaft ein

zweiter Mann.

Noch nicht. Marvis schlägt die Tür zu, wenn du

dich jetzt bewegst. Warte, bis die Luft rein ist Soll das Schwein

die Spritze doch noch reintun.

Der Pfleger packt Mick am linken Handgelenk und

stößt die Kanüle so brutal in die geschwollene Vene, dass die

Nadelspitze fast abbricht. Dann beginnt er das Chlorpromazin in das

geschundene Gefäß zu injizieren.

Mick spannt seine Bauchmuskeln an, damit sein

Oberkörper nicht vor Schmerz zusammenzuckt.

»He, Barnes, geh schonend mit ihm um, sonst melde

ich dich wieder.«

»Ach, leck mich doch am Arsch, Marvis.«

Der Wärter schüttelt den Kopf und geht.

Micks Augen drehen sich nach oben. Sein Körper

erschlafft. Er fällt auf die linke Seite und starrt wie ein Zombie

vor sich hin.

Barnes vergewissert sich, dass Marvis verschwunden

ist, dann öffnet er seinen Reißverschluss. »Na, Süßer, willst du

mal was Gutes schmecken?« Er bückt sich und bringt seine Hüften

näher an Micks Gesicht. »Wie wär’s, wenn wir mal deinen hübschen

kleinen Mund aufmachen und...«

Micks Faust sieht der Pfleger nicht, nur ein

grellrot explodierendes Licht, als ihm die Knöchel von Zeige- und

Mittelfinger an die ungeschützte Schläfe krachen.

Barnes bricht auf dem Boden zusammen, angeschlagen,

aber noch bei Bewusstsein.

Mick zieht ihn an den Haaren hoch und schaut ihm in

die Augen. »Jetzt kommt was wirklich Gutes. Pass mal auf, du

Scheißkerl!« Sein Knie zuckt hoch und landet mitten im Gesicht von

Barnes. Dann lässt er den Kopf des Pflegers sinken, damit kein Blut

auf dessen Uniform gerät.

22.18 Uhr Dominique gibt ihren Geheimcode

ein und wartet, bis die Infrarotkamera ihr Gesicht gescannt hat.

Als das rote Licht auf Grün umspringt, ist der Weg zur

Kontrollstation im Erdgeschoss frei.

Raymond dreht sich zu ihr um. »Na, wen haben wir

denn da? Du willst deinem debilen Süßen wohl die letzte Ehre

erweisen, was?«

»Du bist nicht mein Süßer.«

Raymond schlägt mit der Faust ans Stahlgitter. »Wir

wissen beide, wen ich meine. Noch ein, zwei Viertelstündchen, dann

werde ich ihn mal besuchen.« Er lässt

die gelben Zähne aufblitzen. »Ja, Schätzchen, ich und dein Süßer

werden uns so richtig amüsieren.«

»Mach doch, was du willst.« Sie geht auf den Aufzug

zu.

»Was soll denn das?«

»Mir reicht’s.« Dominique zieht einen Umschlag aus

der Handtasche. »Weißt du, was das ist? Das ist ein Brief an

Foletta. Ich breche das Praktikum ab, und mit der Uni mache ich

auch Schluss. Ist Foletta in seinem Büro?«

»Natürlich nicht.«

»Na schön, dann gebe ich den Umschlag Marvis.

Schick mich doch bitte in den sechsten Stock, falls du das schaffen

solltest.«

Raymond beäugt sie argwöhnisch. Dann wendet er sich

seinem Schaltpult zu, stellt den Aufzug an und drückt den Knopf für

den sechsten Stock. Während sie hoch fährt, beobachtet er sie auf

seinem Videomonitor.

Marvis steht gerade von seinem Tisch auf, um

festzustellen, wo Barnes geblieben ist, als sich die Aufzugtüren

öffnen. »Dominique? Was machen Sie denn hier?«

Sie nimmt Marvis am Arm und führt ihn am Tisch

vorbei, weg vom Aufzug und vom Flur, der zu Micks Station führt.

»Ich will Ihnen was sagen, aber das soll dieser Barnes nicht

mitbekommen.«

»Was soll er nicht mitbekommen?«

Dominique zeigt ihm den Umschlag. »Ich höre

auf.«

»Wieso? Ihr Praktikum ist doch bald vorbei.«

Tränen treten ihr in die Augen. »Mein... mein Vater

ist bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen.«

»Um Himmels willen. Mensch, das tut mir aber

Leid.«

Aufschluchzend lässt sie sich von Marvis trösten.

Sie legt ihm die Kopf an die Schulter, über die sie den Flur sehen

kann, der zu Station 7-C führt.

Mick taumelt aus seiner Zelle, gekleidet in Barnes’

Uniform und Baseballmütze. Er schlägt die Tür zu und geht Richtung

Aufzug.

Um Marvis daran zu hindern, sich umzudrehen, legt

Dominique ihm die Hand an den Hals, als wollte sie ihn streicheln.

»Tun Sie mir einen Gefallen und sorgen Sie dafür, dass Dr. Foletta

diesen Brief bekommt?«

»Ja, klar. Sagen Sie mal, wie wär’s, wenn wir noch

kurz was trinken gehen und ein bisschen drüber reden oder

so?«

Die Aufzugtüren gehen auf. Mick taumelt

hinein.

Sie tritt einen Schritt zurück. »Nein, danke, es

ist schon so spät. Ich muss losfahren. Morgen früh ist die

Trauerfeier. Barnes, halten Sie die Tür auf, bitte!«

Ein weißer Ärmel legt sich an die Türkante.

Dominique gibt Marvis einen Kuss auf die Wange.

»Alles Gute!«

»Ja, das wünsch ich Ihnen auch.«

Sie eilt zum Aufzug und schlüpft hinein, während

sich die Türen schließen. Statt Mick anzuschauen, blickt sie direkt

in die Kamera, die an der gegenüberliegenden Ecke der Decke

angebracht ist.

Wie zufällig greift sie in ihre Handtasche.

»Welcher Stock, Mr. Barnes?«

»Zweiter.«

Dominique hört die Müdigkeit in seiner Stimme. Sie

hält erst zwei, dann einen Finger vor die Kamera und blickt

weiterhin starr in deren Objektiv, während ihr Mick die schwere

Drahtschere aus der anderen Hand nimmt und einsteckt.

Der Aufzug hält im zweiten Stock. Die Türen gehen

auf.

Mick taumelt hinaus, wobei er fast auf die Nase

fällt.

Die Türen schließen sich.

Mick blickt sich um und sieht, dass er allein im

Flur ist. Während er vorwärts stolpert, drehen sich grün gekachelte

Wände in seinem Kopf. Die starke Dosis Chlorpromazin zieht ihn zu

Boden, doch das muss er jetzt aushalten. Er fällt zweimal hin, dann

lehnt er sich an die

Wand und zwingt sich, den Ausgang zum Hof anzusteuern.

Die Nachtluft lässt ihn vorübergehend aufleben. Er

schafft es, die Betontreppe zu erreichen, wo er sich ans stählerne

Geländer klammert. Vor sich sieht er verschwommen die drei

Treppenfluchten tanzen. Er blinzelt angestrengt, ohne dass der

Nebel vor seinen Augen verschwindet. Los, das schaffst du. Einen

Schritt vor... und jetzt den Fuß nach unten! Er stolpert die

ersten drei Stufen hinab, dann fängt er sich. Reiß dich

zusammen! Ein Schritt nach dem andern. Nur nicht

vornüberbeugen...

Die letzten drei Meter taumelt er hinunter und

fällt schmerzhaft auf den Rücken.

Einen gefährlichen Moment lang lässt er zu, dass

seine Augen sich schließen. Sofort überkommt ihn ein starkes

Schlafbedürfnis. Nein! Er dreht sich auf den Bauch, richtet sich

mit Hilfe der Hände auf und stolpert mühsam auf die Betonmauer zu,

die schwankend vor ihm aufragt.

Dominique knöpft die Strickjacke auf, atmet tief

durch und tritt aus dem Aufzug. Während sie sich der

Kontrollstation nähert, richtet sie den Blick auf die Reihe von

Videomonitoren in Raymonds Rücken, auf denen wechselnde Aufnahmen

von verschiedenen Bereichen der Anstalt erscheinen.

Sie sieht den Blick auf den Hof. Eine Gestalt in

Pflegeruniform kämpft sich mühsam an der nackten Betonmauer

empor.

Raymond hebt den Kopf und starrt auf ihr

Dekollete.

Micks Arme fühlen sich wie Gummi an. So sehr er

sich auch anstrengt, er schafft es nicht, dass seine Muskeln ihm

gehorchen.

Er spürt, wie ihm der Nylonknoten durch die Finger

gleitet, und fällt zweieinhalb Meter tief. Beim Aufprall auf dem

harten Boden brechen ihm fast beide Knöchel.

Dominique sieht Mick fallen und unterdrückt einen Schrei. Bevor

Raymond reagieren kann, schlüpft sie aus ihrer Strickjacke, wodurch

noch mehr nackte Haut sichtbar wird. »Mein Gott, warum ist es hier

eigentlich immer so heiß?«

Raymond quellen die Augen aus dem Kopf. Er steht

auf und stellt sich an die Schranke. »Du willst, dass ich es dir

besorge, stimmt’s?«

Aus dem Augenwinkel sieht sie, wie Mick aufsteht.

Er beginnt wieder zu klettern. Das Bild wechselt.

»Ray, mach dir nichts vor - mit den ganzen

Steroiden, die du in den Muskeln hast, hältst du doch nicht so

lange durch, wie ich es brauche.«

Raymond öffnet die Schranke. »Ziemlich heiße Worte

für ’ne Frau, die mir vor drei Wochen fast den Kehlkopf ruiniert

hat.«

»Du hast es immer noch nicht kapiert, was? Keine

Frau mag es, wenn man sie dazu zwingt.«

»Du spielst doch bloß mit mir, oder? Du willst mich

so weit bringen, dass sie mich endgültig rausschmeißen!«

»Vielleicht will ich mich auch nur entschuldigen.«

Komm schon, Mick, beeil dich...

Der Schmerz hält ihn bei Bewusstsein.

Mick beißt noch fester die Zähne zusammen und zieht

sich stöhnend höher, während er sich wie ein Bergsteiger an der

Mauer hocharbeitet. Noch drei Schritte, bloß noch drei, mach

schon, du Arschloch. Jetzt sind es nur noch zwei - pass auf deine

Arme auf, schließ die Fäuste enger. Gut, gut. Halt, durchatmen.

Okay, jetzt der letzte halbe Meter, komm schon...

Er hat die Mauerkrone erreicht. Mit letzter Kraft

wickelt er sich das Seil ein halbes Dutzend mal um den linken Arm,

um nicht abzustürzen. Direkt vor sich sieht er die

Stacheldrahtrolle. Er zieht die Drahtschere aus der Gesäßtasche und

legt die Schneiden an eine Drahtschlinge rechts vom Seil.

Mit aller Kraft drückt er die Scherengriffe

zusammen, bis der stählerne Draht durchtrennt ist. Mick packt mit

der Schere die nächste Schlinge und konzentriert sich mühsam auf

den Draht, während die Droge sein Blickfeld rasch immer enger

werden lässt.

Raymond lehnt sich an die Wand und starrt auf die

beiden prallen Hügel, die sich unter Dominiques Top wölben. »Wie

wär’s mit einem Deal, Kleine? Wir schieben ’ne kleine Nummer, dann

lasse ich deinen Süßen in Ruhe.«

Sie greift sich an den Hals, als würde es sie

jucken, um einen Blick auf den Monitor hinter der Schranke zu

werfen. Mick arbeitet noch immer am Stacheldraht.

Spiel auf Zeit. »Willst du es etwa gleich hier

machen?«

Seine Hand bewegt sich an ihrem Arm empor. »Da bist

du nicht die Erste.« Übelkeit steigt in ihr auf, als er mit der

Spitze seines Zeigefingers über die Konturen einer Brustwarze

fährt.

Mick zerrt die Stacheldrahtschlinge von der

Mauerkrone, dann zieht er sich hinauf und liegt nun schwankend auf

der Brust. Er schiebt sich weiter vor und blickt auf der anderen

Seite sechs Meter tief hinab. »Puuuh...«

Stöhnend zieht er das Nylonseil zu sich herauf und

schlingt es mehrfach um den verbliebenen Stacheldraht, dessen

Spitzen sich in sein Fleisch bohren. Dann wickelt er sich das Ende

um die Handgelenke, schiebt sich über die Kante und lässt sich

fallen.

Mick stürzt fast vier Meter tief hinab, bevor das

Seil am Stacheldraht Halt findet und seinen Fall bremst. An den

Handgelenken hängend, spürt er, wie sein Gewicht die Drahtrolle von

der Mauerkrone wegzieht und ihn auf den Gehsteig sinken

lässt.

Sekunden später kniet er auf allen vieren und

starrt wie ein erschrockenes Tier in ein näher kommendes

Schweinwerferpaar.

»Aufhören, Ray! Ich hab gesagt, du sollst

aufhören!« Dominique schiebt seine Hand von ihrer Brust und zieht

eine kleine Dose Reizgas aus der Handtasche.

»Du verfluchtes Miststück - du willst mich bloß

verarschen!«

Sie weicht zurück. »Nein, mir ist nur gerade klar

geworden, dass Mick den Preis, den du verlangst, nicht wert

ist.«

»Verdammte Nutte...«

Sie dreht sich um und drückt das Gesicht an den

Infrarotscanner. Komm schon... Sie wartet auf den Summton,

dann drückt sie die Tür auf und schlüpft hinaus.

»Na schön, Kleine, du hast es so gewollt. Jetzt

wird dein Süßer damit leben müssen.« Raymond zieht die Schublade

seines Schreibtischs auf. Er holt einen dünnen Gummischlauch heraus

und geht zum Aufzug.

Dominique erreicht den Parkplatz und sieht

erleichtert, wie der Dodge-Van in Route 441 einbiegt. Sie klappt

die Motorhaube ihres Wagens auf und wählt die eingespeicherte

Nummer des Pannendienstes.

Der Aufzug hält im sechsten Stock. Raymond

schaltet ihn ab und tritt in den Flur.

Marvis blickt auf. »Was ist denn?«

»Kümmer dich um deinen Fernseher, Marvis.« Raymond

geht durch den Flur zu Station 7-C und bleibt vor Zimmer 714

stehen. Er gibt den Code der Tür ein.

Die Zelle ist nur schwach beleuchtet. Der ranzige

Geruch von Desinfektionsmitteln und mit Urin und Schweiß getränkter

Kleidung hängt in der Luft.

Eine Gestalt liegt auf der Matratze. Sie wendet

Raymond den Rücken zu und hat das Laken bis zu den Ohren hoch

gezogen.

»’n Abend, Arschloch. Hier ist ein kleiner Gruß von

deiner Süßen.«

Raymond schwingt den Gummischlauch und lässt ihn

mit voller Wucht auf das Gesicht des Schlafenden niedersausen. Mit

einem qualvollen Aufschrei versucht der Mann aufzustehen. Der

muskelbepackte Koloss stößt ihn mit einem Fußtritt wieder auf die

Liege und bearbeitet seinen Rücken und seine Schultern mit wütenden

Schlägen, bis seine Wut verraucht ist.

Schwer atmend steht der Wärter über dem reglosen

Körper. »Na, hat dir das gut getan, Scheißkerl? Hoffentlich, denn

mir hat’s sehr gefallen!«

Er zieht das Laken zurück. »Ach, du

Scheiße...«

Rabbi Steinberg lenkt den Dodge-Van an den

Straßenrand und parkt neben dem Mülleimer eines Supermarkts. Er

schiebt die Seitentür auf, holt das Nylonseil heraus und

wirft es rasch in den Müll. Dann steigt er hinten ein und hilft

Mick, sich vom Boden auf den Sitz zu stemmen. »Wie geht’s?«

Mick blickt ihn mit leeren Augen an.

»Chlorpromazin...«

»Ich weiß.« Der Rabbi hebt seinen Kopf an und flößt

ihm einen Schluck Wasser ein. Beim Anblick der lädierten Unterarme

zuckt er zusammen. »Jetzt wird alles gut. Ruhen Sie sich einfach

aus; es wird eine lange Fahrt.«

Mick wird ohnmächtig, noch bevor sein Kopf auf den

Sitz der Rückbank gesunken ist.

Als die ersten Streifenwagen eintreffen, zieht der

Abschleppwagen den Pronto Spyder schon auf seine Ladefläche.

Raymond kommt aus dem Eingang gelaufen, um die

Polizisten zu empfangen. Er sieht Dominique. »Das ist sie! Nehmt

sie fest!«

Dominique heuchelt Überraschung. »Was soll das

heißen?«

»Du weißt genau, wovon ich rede! Gabriel ist

ausgebrochen!«

»Mick ist ausgebrochen? O mein Gott, wie denn?« Sie

sieht die Polizisten an. »Sie werden doch nicht glauben, dass ich

etwas damit zu tun hatte. Ich warte schon seit zwanzig Minuten hier

draußen.«

Der Fahrer des Abschleppwagens nickt. »Das stimmt,

Officer, das kann ich bezeugen. Und wir haben nicht das Geringste

gesehen.«

Ein brauner Lincoln Continental hält mit

quietschenden Reifen vor dem Haupteingang. Anthony Foletta steigt

aus, in einen hellgelben Jogginganzug gekleidet. »Raymond, was...

Dominique, was zum Teufel machen Sie denn hier?«

»Ich bin vorbeigekommen, um mich brieflich

abzumelden. Mein Vater ist bei einem Bootsunfall ums Leben

gekommen. Ich breche mein Praktikum ab.« Sie wirft einen

Seitenblick auf Raymond. »Sieht ganz so aus, als hätte ihr Gorilla

da ganz schön was vermasselt.«

Foletta mustert sie, dann zieht er den ranghöchsten

Beamten beiseite. »Officer, ich bin Dr. Foletta, der Direktor

dieser Anstalt. Diese Frau hatte früher mit dem Insassen zu tun,

der ausgebrochen ist. Wenn die beiden das gemeinsam geplant haben

und sie ihn wegbringen sollte, besteht eine gute Chance, dass er

noch irgendwo drinnen ist.«

Der Beamte schickt seine Männer mit dem

mitgebrachten Suchhund auf das Anstaltsgelände, dann wendet er sich

an Dominique. »Holen Sie Ihre Siebensachen aus dem Wagen, junge

Frau. Sie kommen mit.«

AUS DEM TAGEBUCH VON JULIUS

GABRIEL

Es war im Spätherbst 1974, als meine zwei Kollegen

und ich in England landeten, allesamt ziemlich froh, wieder in der

>Zivilisation< zu sein. Ich wusste, dass Pierre seinen

archäologischen Ehrgeiz verloren hatte und in die Staaten

zurückkehren wollte. Unter dem Druck seiner politisch

einflussreichen Familie hatte er sich endlich entschieden, sich um

ein Amt zu bewerben. Meine größte Angst war, dass er Maria dazu

bringen würde, ihn zu begleiten.

Ja, Angst. Um die Wahrheit zu sagen, hatte ich mich

in die Verlobte meines besten Freundes verliebt.

Wieso lässt man es zu, dass so etwas geschieht?

Diese Frage habe ich tausendmal hin und her gewälzt.

Herzensangelegenheiten sind schwer zu rechtfertigen, obgleich ich

das zuerst durchaus versucht habe. Es war Begierde, redete ich mir

ein, entstanden durch die Umstände unserer Arbeit. Die Archäologie

ist ein Beruf, der eine gewisse Isolation mit sich bringt. Die

Forschungsteams sind oft gezwungen, unter primitiven Bedingungen zu

leben und zu arbeiten. Dabei müssen sie auf jegliche Intimsphäre

und den minimalsten hygienischen Komfort verzichten, um ihre

Aufgabe zu erfüllen,

wodurch praktische Überlegungen wichtiger werden als jede

angelernte Schamhaftigkeit. Ein abendliehes Bad im Fluss, das

tägliche Ritual des An- und Auskleidens - schon das Zusammenleben

in der Gruppe kann zu einem Fest der Sinne werden. So können auch

durch einen scheinbar unschuldigen Vorgang Lustgefühle geweckt und

ein Herzklopfen verursacht werden, durch das sich die strapazierte

Psyche leicht täuschen lässt.

Im Grunde war mir klar, dass dies alles nur

Ausflüchte waren, denn Marias dunkle Schönheit hatte mich schon

seit dem Augenblick in ihren Bann gezogen, in dem Pierre uns in

unserem ersten Studienjahr in Cambridge miteinander bekannt gemacht

hatte. Die hohen Wangenknochen, das lange schwarze Haar, die

dunklen Augen, die eine fast animalische Intelligenz ausstrahlten -

Maria war eine Vision, die meine Seele gefangen hielt, ein Blitz,

der mich getroffen hatte, obgleich es mir verboten war zu handeln,

denn sonst hätte ich meine Freundschaft zu Borgia zerstört.

Ich gab meinen Gefühlen also nicht nach. Ich redete

mir ein, Maria so behandeln zu müssen wie eine exquisite Flasche

Wein, die ich gern gekostet hätte, aber nicht öffnen durfte. So

schloss ich all meine Emotionen in mir ein und warf den

verhängnisvollen Schlüssel weg. Jedenfalls glaubte ich, das getan

zu haben.

Während wir an jenem Herbsttag von London nach

Salisbury fuhren, spürte ich, dass sich unser Weg nun trennen würde

und dass einer von uns dreien - höchstwahrscheinlich ich - dazu

verdammt war, einsam weiterzureisen.

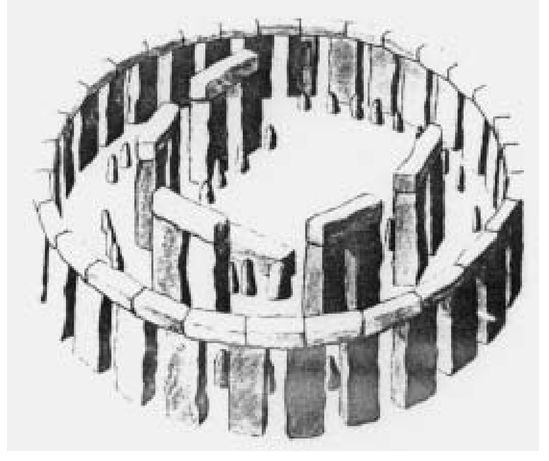

Stonehenge ist zweifellos einer der

geheimnisvollsten Orte der Erde. Es ist ein bizarrer Tempel aus

aufrecht stehenden Megalithen, die wie von Riesen zu einem

vollkommenen Kreis zusammengefügt wurden. Weil wir schon während

unseres Studiums einige Zeit an dieser uralten Stätte verbracht

hatten, erwartete eigentlich keiner von uns, dort in der sanften

Hügellandschaft Südenglands irgendwelche neuen Offenbarungen zu

finden.

Wir hatten Unrecht. Dort gab es tatsächlich ein

weiteres Stück des Puzzles, das uns direkt ins Auge sprang.

Obgleich Stonehenge bei weitem nicht so alt ist wie

Tiahuanaco, weist es technische und astronomische Aspekte auf, die

ebenso unerklärlich scheinen. Die Stätte war offenbar ein

kultisches Zentrum der Menschen, die sich am Ende der letzten

Eiszeit in dieser Region niederließen. Als heilig galt der Ort auf

jeden Fall, denn in einem Umkreis von drei Kilometern um den Tempel

befinden sich nicht weniger als dreihundert Grabstätten. In einigen

davon fanden wir später entscheidende Hinweise auf eine Verbindung

mit den Artefakten, die wir in Mittel- und Südamerika entdeckt

hatten.

Mithilfe der Radiokarbonmethode hat man

festgestellt, dass Stonehenge vor etwa fünftausend Jahren errichtet

wurde. Während der ersten Bauphase entstand ein makelloser Kreis

aus sechsundfünfzig hölzernen Totempfählen, von einem Wall samt

Graben umgeben. Später ersetzten relativ kleine >Blausteine<,

die von einem gut hundertfünfzig Kilometer entfernten Bergzug

stammten, diese Holzpfähle,

An die Stelle der Blausteine traten wieder später

die megalithischen Blöcke, die teilweise noch heute erhalten

sind.

Die gewaltigen vertikalen Felsblöcke, aus denen

Stonehenge besteht, bezeichnet man als >Sarsensteine<. Dieses

härteste Gestein der Gegend findet sich rund um die Stadt Avery,

die sechsunddreißig Kilometer weiter nördlich liegt. Ursprünglich

bestand die Anlage aus dreißig solchen Steinen, die das

unglaubliche Gewicht von fünfundzwanzig bis vierzig Tonnen hatten.

Jeder dieser großes Felsen musste viele Kilometer weit über

hügliges Gelände transportiert und dann so aufgerichtet werden,

dass sich ein perfekter Kreis von dreißig Metern Durchmesser ergab.

Verbunden waren die Sarsensteine mit insgesamt dreißig jeweils neun

Tonnen schweren Decksteinen. Jeder dieser Steine musste sechs Meter

hoch gehoben und dann auf die vertikalen

Blöcke gesetzt werden. Um eine sichere Verbindung zu

gewährleisten, meißelten die urzeitlichen Baumeister runde

Ausbuchtungen aus der Oberseite der Sarsensteine. Diese

>Dübel< passten in ausgehöhlte >Fassungen< an der

Unterseite der Decksteine, sodass die Blöcke wie riesige Legosteine

zusammengefügt werden konnten.

Sobald der monurnentale Steinkreis vollendet war,

errichteten die Erbauer fünf so genannte Trilithons. Sie bestehen

aus jeweils zwei aufrecht stehenden Sarsensteinen, die paarweise

mit einem Deckstein verbunden sind. Diese Blöcke - die größten der

Anlage - ragen knapp acht Meter über dem Boden auf, wobei sich ein

Drittel ihrer Masse unter der Erde befindet. Die fünf Trilithons

sind innerhalb des äußeren Steinkreises so gesetzt, dass sie ein

Hufeisen bilden. Genau gegenüber von dessen Öffnung steht der

Altarstein,

der nach der Sommersonnenwende ausgerichtet ist. Der mittlere und

größte Trilithon wiederum zeigt in Richtung der Wintersonnenwende.

Damit erinnert er an den einundzwanzigsten Dezember, den Tag der

düsteren Maya-Prophezeiung und ein Datum, das die meisten alten

Kulturen mit dem Tod assoziierten.

Wie ist es den steinzeitlichen Bewohnern des alten

England gelungen, vierzig Tonnen schwere Steinblöcke fast vierzig

Kilorneter weit über unwegsames, hügliges Gelände zu

transportieren? Wie schafften sie es, die neun Tonnen schweren

Decksteine sechs Meter hoch zu heben und sie dann perfekt an Ort

und Stelle abzusetzen? Und welche Missiott mag wohl so bedeutsam

gewesen sein, dass sich dieses prähistorische Volk dazu aufschwang,

ein so unglaubliches Werk zu schaffen?

Es gibt keine schriftlichen Belege, die uns dabei

helfen würden, die Erbauer von Stonehenge zu identifizieren, doch

heißt es in einer populären - wenn auch absurden - Sage, Merlin,

der Zauberer am Hof von König Artus, habe die Kultstätte gegründet.

Dieser bärtige Weise, heißt es, habe den Tempel als kosmisches

Observatorium und himmlischen Kalender entworfen. Abgesehen von

dieser - durchaus korrekten - Funktion diente die Stätte für

Zusammenkünfte und Rituale, bis sie um 1500 v. Chr. aus mysteriösen

Gründen verlassen wurde.

Während Pierre nach London zurückkehrte, blieben

Maria und ich in der Region, um die großen Hügelgräber zu

erforschen, die die Stätte umgeben. Wir hofften, auf die Überreste

länglicher Schädel zu stoßen, die eine Verbindung zu Mittel- und

Südamerika bedeutet hätten. Das größte Grab der Gegend ist ein

fünfunddreißig Meter langer Hügel, dessen Inneres ebenfalls aus

Sarsensteinen besteht. Hier liegen die sterblichen Überreste von

siebenundvierzig Menschen. Aus irgendeinem Grund hatte man die

Knochen anatomisch sortiert und auf verschiedene Kammern

verteilt.

Was wir fanden, war nicht so erstaunlich wie das,

was wir nicht fanden, denn mindestens ein Dutzend Schädel, die zu

den größten Skeletten gehörten, fehlten!

In den folgenden vier Monaten arbeiteten wir uns

von Grab zu Grab vor und stießen immer auf dasselbe Resultat.

Schließlich waren wir an der nach Meinung vieler Archäologen

heiligsten Stätte angelangt, einer Steinkonstruktion in einem

Grabhügel in Loughcrew, einer entlegenen Gegend in der Mitte

Irlands.

In die Wände dieses Grabs sind kunstvolle

Hieroglyphen eingraviert, deren Hauptmotiv eine Reihe

spiralförmiger konzentrischer Kreise ist. Ich weiß noch, wie ich

Marias Gesicht im Laternenlicht beobachtete, während sich ihre

dunklen Augen auf die bizarren Zeichen richteten. Mir stockte das

Herz, als ihre Miene sich plötzlich aufhellte. Sie zerrte mich aus

dem Grab ins Tageslicht, rannte zu unserem Auto und fing an, die

Schachteln mit den Hunderten von Fotos aufzureißen, die wir

gemeinsam in der Gluthitze der Wüste von Nazca gemacht

hatten.

»Schau nur, Julius, da ist es!«, rief sie und hielt

mir eine Schwarzweißaufnahme vors Gesicht.

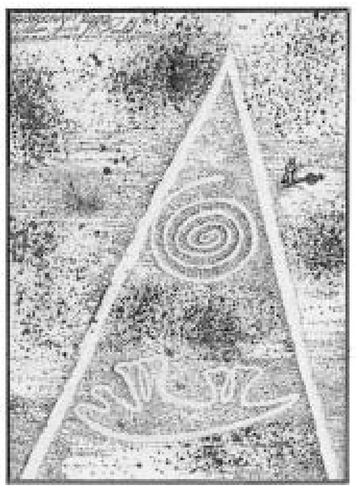

Es war ein Foto der so genannten Nazca-Pyramide,

einer der älteren Wüstenzeichnungen, die wir für besonders

bedeutsam hielten. Zwischen den Schenkeln ihres Dreiecks befanden

sich zwei Motive: ein auf dem Rücken liegendes vierbeiniges Tier

und eine Spirale.

Die Spirale war identisch mit den Steinzeichnungen,

die wir soeben im Grab gefunden hatten.

Maria und ich waren ganz aufgewühlt von unserer

Entdeckung. Schon vor geraumer Zeit waren wir beide zu dem Schluss

gekommen, dass die Zeichnungen von Nazca eine uralte Botschaft für

den modernen Menschen darstellten, die sich auf die mögliche

Rettung vor dem vorhergesagten Weltuntergang bezog. Weshalb sonst

hätten die geheimnisvollen Künstler die Figuren so groß gezeichnet,

dass man sie nur von einem Flugzeug aus erkennen konnte?

Unser Enthusiasmus wurde von der nächsten logischen

Frage gedämpft: Welche Pyramide stellte die Zeichnung in Nazca

dar?

Maria glaubte felsenfest, es müsse sich um die

Große Pyramide von Giseh handeln, das größte steinerne Heiligtum

der Welt. Sie argumentierte, sowohl in Giseh wie auch in

Tiahuanaco, Sacsayhuaman und Stonehenge habe man megalithische

Steinblöcke verwendet, diese Stätten seien innerhalb derselben

Epoche entstanden jedenfalls unserer Meinung nach -, und der spitze

Winkel der Nazca-Pyramide erinnere an die steilen Seiten des

ägyptischen Bauwerks.

Ich war von diesen Schlüssen nicht so überzeugt,

hatte ich doch die Theorie entwickelt, viele der älteren

Zeichnungen in Nazca seien Wegweiser, die uns in die richtige

Richtung lenken sollten. Im Umkreis der Nazca-Pyramide befanden

sich mehrere Figuren, die man uns, wie ich meinte, hinterlassen

hatte, damit wir das mysteriöse Dreieck deuten konnten.

Das wichtigste dieser Symbole befindet sich

zwischen den Schenkeln der Pyramide selbst, direkt unterhalb der

Spirale. Es ist das Bild eines auf dem Rücken liegenden

vierbeinigen Tieres, das ich für einen Jaguar hielt, wohl das am

meisten verehrte Tier in ganz Mittelamerika.

Die zweite Figur ist die eines Affen. Dieses

gewaltige, mit einer einzigen durchgehenden Linie gezeichnete

Symbol weist einen Schwanz auf, der in einer Spirale endet. Sie

gleicht der Spirale innerhalb der Pyramide.

Die Maya verehrten den Affen und behandelten ihn

wie eine menschliche Spezies. Im Schöpfungsmythos des Popol Vuh heißt es, der vierte Zyklus der

Erdgeschichte habe mit einer zerstörerischen Sintflut geendet und

die wenigen überlebenden Menschen seien in Affen verwandelt worden.

Die Tatsache, dass es weder in Giseh noch im Süden Perus Affen

gibt, schien darauf hinzudeuten, dass die Pyramide, auf die die

Zeichnung in Nazca verwies, sich in Mittelamerika befinden

musste.

Auch Wale gehören nicht in diese Wüste, und doch

finden sich drei Darstellungen dieser majestätischen Tiere auf dem

Plateau von Nazca. Da ich vermutete, die geheimnisvollen Künstler

hätten die Walbilder dazu benutzt, um einen dreiseitigen Rahmen aus

Wasser anzudeuten, versuchte ich Maria davon zu überzeugen, dass es

sich bei der fraglichen Pyramide um einen der Maya-Tempel auf der

Halbinsel Yukatan handeln könnte.

Was Pierre Borgia betraf, so hatte er kein

Interesse an unseren Thesen. Den Geistern der Maya

hinterherzujagen, war Marias Verlobtem nicht mehr wichtig; es ging

ihm nur noch um Macht. Wie gesagt, ich hatte diese Entwicklung

schon eine Weile kommen sehen. Während Maria und ich mit der

Erforschung der Gräber beschäftigt waren, hatte Pierre sich

endgültig darauf vorbereitet, für den amerikanischen Senat zu

kandidieren. Zwei Tage nach unserer Entdeckung verkündete er mit

großer Geste, nun sei es an der Zeit, dass er und die zukünftige

Mrs. Borgia sich wichtigeren Dingen zuwendeten.

Mir brach das Herz.

Rasch wurde die Hochzeit in die Wege geleitet.

Pierre und Maria sollten in der St.-John’s-Kathedrale getraut

werden; ich war als Trauzeuge vorgesehen.

Was sollte ich tun? Ich war verzweifelt, da ich von

ganzem Herzen glaubte, Maria und ich seien verwandte Seelen. Pierre

behandelte sie wie sein Eigentum, nicht wie eine gleichberechtigte

Partnerin. Sie war seine Trophäe, seine Jackie Kennedy, eine

hübsche Frau an seinem Arm, die seine politischen Ambitionen mit

ihrem Liebreiz unterstützen konnte. Liebte er sie? Schon möglich,

denn welcher Mann hätte das nicht getan? Aber liebte sie ihn

wirklich auch?

Das musste ich herausbekommen.

Erst am Vorabend ihres Hochzeitstags brachte ich

den Mut auf, ihr meine Liebe zu gestehen. Ich sah in diese

wunderschönen Augen, deren Pupillen mich an schwarze, samtene

Seen denken ließen, und hatte das Gefühl, dass die Götter mir

lächelnd zunickten, als Maria meinen Kopf an ihre Brust zog und

schluchzte.

Sie hatte dieselben Gefühle für mich empfunden!

Maria gestand mir, sie habe inbrünstig darauf gewartet, dass ich

auf sie zukommen und sie vor einem Leben mit Pierre retten würde,

den sie schätzte, aber nicht liebte.

In diesem gesegneten Augenblick wurde ich zu ihrer

Rettung und sie zu meiner. Wie verzweifelte Liebende stahlen wir

uns in jener Nacht davon. Pierre hinterließen wir einen kurzen

Brief, in dem wir ihn um Verständnis für unser unentschuldbares

Handeln baten, da keiner von uns beiden die Kraft besaß, ihm offen

gegenüberzutreten.

Zwanzig Stunden später landeten wir in Ägypten -

als Mr. und Mrs. Julius Gabriel.

Auszug aus dem Tagebuch von Prof. Julius

Gabriel

Vgl. Katalog 1974-75, Seite 45-62

Fotojournal Diskette 2, Datei: NAZCA, Fotos 34 u. 35

Fotojoumal Diskette 3, Datei: STONEHENGE, Zeichnung 6

Fotojournal Diskette 2, Datei: NAZCA, Fotos 34 u. 35

Fotojoumal Diskette 3, Datei: STONEHENGE, Zeichnung 6