Nacimiento en la historia

Cada generación toma forma gracias al momento histórico en que nace. El desarrollo de la historia nos muestra que los hechos y anécdotas impactan las vidas, decisiones y familias de cada generación.

La guerra y la Gran Depresión dieron forma a la generación de la Segunda Guerra Mundial. La nueva tecnología fue la radio. Asimismo, con la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, la guerra nos trajo la era nuclear. En el ámbito político, la Gran Depresión produjo la Seguridad Social, el Medicare y la noción de que el gobierno debía cuidar a los ciudadanos permanentemente.

La generación actual, la de la Guerra de Irak, nació en un momento histórico marcado para siempre por los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Ésta debe lidiar con las ramificaciones globales de Internet, el cambio de poder en China, el fin del petróleo, el acelerado calentamiento global y el terrorismo internacional. La generación de hoy se enfrenta a una Guerra Santa de mil años y a una deuda gubernamental masiva. Además, debe pagar por la Seguridad Social y el Medicare, heredados de la generación de la Segunda Guerra Mundial. La generación de la Guerra de Irak deberá resolver problemas que las generaciones anteriores no pudieron.

Los baby boomers —la generación de la Guerra de Vietnam— nacieron durante la Guerra Fría. Vivieron marcados por el miedo inminente a la posible extinción de la humanidad. Temían que un holocausto nuclear destruyera el planeta en cuestión de minutos. Rusia emplazó misiles en Cuba, dando una ventaja estratégica de minutos a la entonces Unión Soviética. El presidente Kennedy respondió bloqueando a Cuba y, aunque el bloqueo naval nos llevó al borde de un enfrentamiento, previno una guerra nuclear y la extinción del género humano.

En los años sesenta, la televisión fue la tecnología de la generación boomer. Mientras la gente cenaba comida descongelada en su sala, podía ver a los Beatles en el programa de Ed Sullivan. También pudo presenciar desde casa el asesinato de su amado presidente John F. Kennedy, del líder de los derechos civiles, el doctor Martín Luther King, y del candidato presidencial, Robert Kennedy.

Cuando la Guerra de Vietnam comenzó, en vez de marchar obedientemente al frente como sus padres lo hicieron antes, muchos jóvenes quemaron sus cartas de reclutamiento, adoptaron el estilo de vida hippie, hicieron demostraciones de amor y rechazaron muchos de los valores por los que sus padres habían peleado.

Más adelante, los baby boomers se convirtieron en parte de la generación más adinerada del mundo. Al principio usaban sus gorras de piel de mapache al estilo David Crocket y manejaban en Volkswagen a la universidad. Después, en su vida adulta, se montaron en BMW, Porsches, Mercedes y jets privados. Muchos no estaban satisfechos con tener solamente un lugar para vivir, por lo que compraron otras casas en Aspen, Maui o el sur de Francia.

Para la generación de la Segunda Guerra Mundial, la edad se convirtió en una ventaja en su ascenso dentro del mundo corporativo. En lugar de aceptar los estilos de vida y valores de sus padres, los boomers anunciaron que los jóvenes gobernaban el mundo. Esta idea prevalece en la generación de la Guerra de Irak, para la cual tener 30 años es ser viejo, especialmente en el sector corporativo. Actualmente hay veinteañeros que se hicieron millonarios al lograr integrar sus compañías en Internet a la Bolsa de Valores. Mientras tanto sus padres, los de la era de Vietnam, batallan para ahorrar unos cuantos dólares en sus planes de retiro y sus abuelos se cuelgan a la Seguridad Social y al Medicare mientras ven cómo la inflación acaba con sus ahorros.

A pesar de que la generación de la Segunda Guerra Mundial goza de los beneficios de la Seguridad Social y el Medicare, es poco probable que las siguientes generaciones tengan las mismas prestaciones financieras y médicas.

El vacío entre los ricos y todos los demás se incrementó a partir de la generación de los baby boomers. El capitalismo difunde el sueño norteamericano en todo el mundo y así lo convierte en el sueño internacional. Pero muchos norteamericanos descubren que, en lugar de ser líderes mundiales en el estilo económico de vida, se han quedado rezagados. Muchos baby boomers y sus hijos trabajarán por siempre, pero no para obtener la libertad financiera, sino sólo para sobrevivir financieramente.

Dentro de 50 años, Estados Unidos habrá pasado de ser la nación más rica del mundo, a ser la nación con la mayor deuda. El american dream será sustituido por bye-bye american pie. Para muchos esto dejará de ser un paraíso terrenal y se convertirá en un infierno.

La pérdida de la seguridad financiera, la creciente competencia mundial y los precios altos —especialmente en el cuidado médico—, han renovado el interés en la espiritualidad y la religión. Se buscan las respuestas a las preguntas sobre la vida que las escuelas, iglesias, negocios o la política no tienen. Con tantos periodos históricos en confrontación, las antiguas preguntas exigen nuevas respuestas. De hecho, antiguas propuestas como la Seguridad Social y Medicare, son la causa de los problemas actuales.

Este encuentro de generaciones, historias, culturas y tecnologías es lo que define la historia que construimos ahora. Si no cambiamos las respuestas, no podremos cambiar el futuro.

ROBERT: EL SUCESO CULMINANTE

En el verano de 1962, Estados Unidos detonó una bomba atómica cerca de la Isla Navidad (un pequeño atolón al sur de las islas hawaianas). Nosotros vivíamos en Hilo, un pequeño pueblo en la Isla Grande de Hawai, en el punto extremo sur del territorio estadounidense.

Papá, mamá y nosotros cuatro veíamos Las aventuras de Ozzie y Harriet en el televisor en blanco y negro. No discutíamos sobre qué programa ver porque solamente había un canal. No teníamos opciones, no había video casetera ni DVD, no había TIVO y ni imágenes a color. Se producían tan pocos programas de televisión que la transmisión terminaba a las 10 y media cada noche y reiniciaba a las siete en punto la mañana siguiente.

Repentinamente, a medio programa, un destello cegador de luz blanca iluminó el cielo y nuestra sala. Sólo duró un segundo. Fue tan intensa y brillante que borró todo en la habitación, incluyendo la pantalla de televisión.

«¿Qué fue eso?», gritó alguien.

«¿Alguien tomó una fotografía?».

«¿Qué fue eso?».

Esa tarde de verano mi familia presenció algo que permanece en mi memoria, tan poderoso y claro como sucedió hace 46 años. El suceso impactó lo que Emi y yo pensábamos sobre Dios, la guerra, la paz, la salud y el dinero. Afectó nuestras decisiones, acciones y el futuro.

«¡Dios mío! ¡Mira por la ventana!», dijo Beth, nuestra hermana pequeña.

Bonos chatarra o de alto riesgo

En la edición de enero 11 de 2008 del Financial Times, el encabezado decía: «Peligra calificación de crédito triple A de Estados Unidos». Dicho de otra manera, el antes poderoso Mercado de Bonos de Estados Unidos podía ser degradado y descender al nivel de bonos chatarra (o de alto riesgo).

La mayoría de nosotros sabe que los créditos subprime (préstamos con tasas no preferenciales) son un desastre que se originó cuando comenzaron a ofrecerse para que las personas con historiales crediticios pobres pudieran obtener una casa. También tenían la opción de pedir dinero prestado sobre sus propiedades para pagar las deudas en sus tarjetas de crédito. La importancia del encabezado del Financial Times radicaba en que, de acuerdo con la agencia calificadora Moody’s, el valor crediticio del gobierno de Estados Unidos también sería calificado como subprime.

Las advertencias de Moody’s sobre los problemas financieros de este país se basaban principalmente en la problemática con los programas de Seguridad Social y atención médica. Según el artículo, «la combinación de los programas médicos y de Seguridad Social es la mayor amenaza a la calificación triple A a largo plazo».

Esto significa, en términos simples, que mucha gente espera que el gobierno se haga cargo de ella, y éste no cuenta con los recursos para hacerlo.

Beth dirigió nuestra atención hacia el espectáculo que sucedía en el cielo. Al acercarnos a la ventana, todos susurramos lo mismo: «¡Oh, Dios mío!».

Durante las siguientes horas, mientras otros estadounidenses continuaron viendo televisión, nosotros observamos el cielo desde la ventana del comedor. Vimos cómo pasó de ser un irritante destello anaranjado, a un vertiginoso rojo brillante, morado oscuro y, finalmente, al negro.

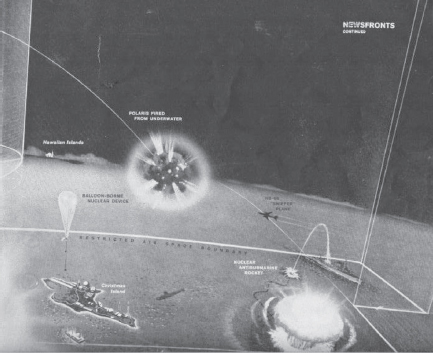

Imagen de la revista Life señalando varias formas y sitios de las pruebas nucleares en la Isla Navidad.

En el verano de 1962 tenía quince años y estaba a punto de entrar a la preparatoria. Mis hermanos y yo, cercanos en edad, estábamos conscientes de la amenaza atómica y de la posibilidad de guerra contra la Unión Soviética, la China Comunista, o con ambas. Teníamos edad suficiente para entender lo que podía significar el irritado cielo que vimos desde nuestra ventana. La posibilidad de una guerra atómica estaba muy lejos de los hogares de la mayoría de los norteamericanos, pero nosotros podíamos verla con tan sólo asomarnos al patio.

En la escuela llevábamos a cabo simulacros de ataques nucleares. Nos entrenaron para resguardarnos bajo nuestros pupitres en cuanto se accionara la sirena. Algunas familias construyeron refugios antinucleares en sus patios y realizaron celebraciones para bendecirlos.

Nosotros no construimos un refugio. En lugar de eso, mi padre se convirtió en líder local de Protección Civil y mi madre, Marjorie, quien era enfermera, se unió a la Cruz Roja. En caso de que se desatara una guerra atómica, ambos tendrían que ayudar en los desastres.

Aunque por fortuna nunca hubo una guerra atómica, el pueblo de Hilo, en Hawai, se vio azotado por varios desastres naturales que incluyeron peligrosos maremotos. En los sesenta, una ola gigantesca golpeó la parte más baja del pueblo durante la noche y murieron unas 50 personas.

Los desastres locales también incluyeron erupciones volcánicas. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial los militares bombardearon un enorme flujo de lava con la esperanza de desviarlo antes de que destruyera la ciudad. En aquellos días también se temía que la luz que la lava emitía atrajera la atención de los japoneses y nos atacaran. La mayoría de las erupciones podían contenerse si se les detectaba a cierta distancia, pero muchas ocasionaron daños mayores y amenazaron a todo el pueblo. En esa misma década los flujos de lava destruyeron granjas de papaya y orquídeas, así como los hogares de muchas familias.

Las funciones que mis padres tenían como líderes comunitarios los obligaban a ausentarse por días. Ofrecían servicios médicos y sociales que otros necesitaban. Ése era el ejemplo que daban, sin importar si la causa era la educación pública, la salud, los maremotos, los flujos de lava o la amenaza de una guerra nuclear. Los niños Kiyosaki crecimos en un ambiente familiar en el que no sólo se hablaba sobre el servicio a la comunidad y la responsabilidad cívica: crecimos con padres que hablaban poco pero hacían mucho. En ese sentido eran excelentes modelos a seguir.

Papá fue nombrado superintendente escolar de Isla Grande en 1959. Fue entonces cuando nos mudamos a esta enorme casa llena de recovecos. Observa el árbol sin hojas que está a la izquierda. Las hojas cayeron después de las prolongadas erupciones volcánicas. Pero el siguiente año, y sólo ese año, floreció de manera espectacular. Creemos que se debió a la ceniza volcánica. En esta casa pasamos nuestros mejores años. Cada año limpiábamos muy bien y organizábamos una fiesta para los miembros del Departamento de Educación.

Durante el desastroso maremoto de 1960, nuestros padres ofrecieron ayuda por varios días. Nuestra casa estaba en una colina, por lo que no resultó afectada. Mis padres sabían que estaríamos a salvo. Recuerdo claramente que mi padre me despertó en la madrugada de aquel terrible día.

«Cuida a los niños», dijo. «El pueblo fue destruido y muchas personas murieron. Mamá y yo tardaremos en volver». Yo tenía trece años.

Crecimos en una familia muy interesada en buscar «soluciones» para ayudar y ofrecer servicio. Mis padres eran voluntarios de su comunidad. Nos brindaron un hogar y un refugio para las tormentas de la vida. Hicieron todo lo posible para protegernos, pero no pudieron resguardarnos del mundo, y éste nos atacaba desde todos los frentes.

Papá señala dos sillas que el maremoto arrojó al techo del Restaurante Hukilau, uno de los favoritos de nuestra familia.

Para los jóvenes de los sesenta la vida era emocionante, atemorizante, confusa y desafiante. Esta época de la historia se conoce como la Era Atómica. A veces nos regodeábamos en el orgullo nacional por los logros de Estados Unidos, especialmente por el programa espacial. Pero aun en medio del brillo patriótico enfrentábamos la realidad de una guerra nuclear que amenazaba desde el cielo. Había una gran diferencia entre escuchar las noticias sobre la posibilidad de una guerra atómica, y presenciar una explosión nuclear con nuestros propios ojos.

Nos parecía que esconderse en un refugio subterráneo y encorvarnos bajo el escritorio no tenía mucho sentido. El clima de miedo e incertidumbre nos generó dudas y preguntas sobre el futuro. Las imágenes de los ataques a Hiroshima y Nagasaki aumentaban nuestro desconcierto, ya que somos la cuarta generación en Estados Unidos de una familia de origen japonés.

Para mí fue casi imposible luchar contra esa sensación de inutilidad, contra la actitud: «¿Qué importa?», sé que otros compartían mi impotencia. Muchos padres comentaron que sus hijos tenían pesadillas, soñaban con su muerte en una explosión atómica o con la caída de un invierno nuclear, término con el que se describía a la Tierra envuelta en una nube de polvo radioactivo. Muchas personas que fueron niños entre los sesenta y los ochenta, sentían que habían perdido algo durante su infancia, un futuro que no sucedería. Es difícil soñar con el futuro cuando no estás seguro de que llegará.

Cuando presenciamos la explosión de la bomba atómica, se tambalearon las bases de lo que nos habían enseñado en el catecismo: «No matarás». Nos había tocado presenciar algo más parecido al título del conocido himno protestante: «Adelante, soldados cristianos».

Ser niño en ese tiempo fue atemorizante y confuso. Mamá siempre dijo que yo tenía una vena maligna, y con el tiempo mis propios temores se confirmaron. A los quince, el mismo año de la explosión atómica, compré un rifle de 81 dólares por medio de un catálogo. Lo pagué con mi dinero. Mi padre detestaba la idea de que tuviera un arma de fuego, pero a mí me encantaba dispararlo.

Cuando cumplí dieciséis, un chico me apuntó con una pistola en un cine. No sé si el arma estaba cargada o no, pero el incidente me afectó psicológica y emocionalmente. Tuve miedo, pero éste pronto se convirtió en agitación. Fue una experiencia que crispó mi adrenalina y me hizo más fuerte.

Yo lucía como un «buen chico», pero por dentro era una terrible persona que mi madre no quería que los vecinos conocieran. La iglesia dominical había calmado esa parte de mí, al tiempo que el gobierno norteamericano la convocaba a luchar. Podía ver las contradicciones pero ¿qué era lo correcto y qué lo incorrecto? Era imposible saberlo y me cuestioné el mandamiento «No matarás». Comencé a preguntarme si no debería cambiarse a: «Mata o muere».

Yo escuchaba las lecciones que nos daban en la iglesia y sabía que eran importantes, pero me resultaba difícil creer las historias con que las ilustraban.

Un futuro marinero en entrenamiento.

La Creación, el Arca de Noé, la Virgen y el niño Jesús, la caminata sobre el agua… sencillamente no podía tragarme esas historias inverosímiles. Mi actitud molestaba a mi madre y a sus amigas, a quienes llamaba «las señoras de la iglesia». Ellas creían las enseñanzas sin cuestionarlas.

«Eso se llama fe», decían, «y tienes que creer si quieres ir al cielo».

Yo no podía «beberme el Kool-Aid», como se decía en aquella época. Es una frase con la que muchos estamos familiarizados porque comenzó a usarse gracias a un predicador llamado Jim Jones. Él llevó a sus seguidores a Guyana en 1977 y los hizo beber Kool-Aid mezclado con veneno. Fue un suicidio masivo en el nombre de Dios; las desagradables fotografías dieron la vuelta al mundo.

Aunque estas enseñanzas con sabor a Kool-Aid no eran para mí, siempre fui educado y no desafié a las «señoras de la iglesia». Mi forma de sobrellevarlo fue ir paso a paso, cuidadosamente; tomando solo lo que me parecía lógico y haciendo a un lado lo absurdo. No sé si escogí este camino por mí o si la situación lo impuso. Como sea, sabía hacia dónde me dirigía y lo que tenía que hacer, sabía que mi momento llegaría pronto.

Para buscar respuestas sobre Dios, la guerra, el dinero, la religión, la escuela y nuestra vocación, mis hermanos y yo tomamos diferentes caminos. A pesar de que nuestros padres no estaban de acuerdo con nuestras decisiones, se aseguraron de darnos la libertad de elegir.

Aquella explosión reveló mi lado oscuro; diez años después mi rifle se había convertido en un helicóptero de la Marina con seis ametralladoras y dos compartimentos para misiles. La Biblia dice: «Naciste para un tiempo como éste». Tal vez todos lo hicimos; al menos así fue en mi caso y mi lado oscuro estaba surgiendo.

La situación de entonces y la explosión atómica de 1962 contribuyeron a las decisiones, acciones y reacciones de toda la familia Kiyosaki. Mis padres, Ralph y Marjorie, renunciaron a sus empleos en 1964 para unirse como voluntarios a los Cuerpos de Paz del presidente Kennedy. Sus salarios se redujeron sustancialmente. Mis dos hermanas se integraron a los movimientos de paz y protestaron contra la Guerra de Vietnam en la escuela y en las calles. Los dos varones fuimos voluntariamente a Vietnam: Jon se unió a la Fuerza Aérea y yo a la Marina. Irónicamente, cada uno trabajó por la paz a su estilo.

Este libro inicia con la guerra porque ésta fue determinante en la definición de nuestros valores y búsqueda personal. Sin el fantasma de una guerra mundial atómica, y sin la Guerra de Vietnam como escenario, sería imposible saber si Emi o yo habríamos buscado las respuestas sobre Dios, cada uno en busca de su propia paz.

EMI: LOS OJOS ABIERTOS

Ser niña en los sesenta fue un desafío, no sólo por aquella visión del cielo color sangre o por las contradicciones que enfrentábamos, también había una oscura nube de emociones sobre nosotros. Cada noche veíamos en las noticias la amenaza de una guerra nuclear contra los soviéticos, la posibilidad de enfrentar enemigos con armas terribles y las inefables consecuencias de la muerte y la devastación. La prueba de la realidad estaba frente a nosotros.

Mientras vivía en Hilo y enfrentaba situaciones que ningún niño debería, no había forma de olvidar la nebulosa permanente del holocausto nuclear. Era una destrucción masiva causada por el hombre, no por Dios. La nube nos dejó una fuerte impresión a mí y a mi hermano Robert. Nos esforzamos por llevar vidas normales, pero cuando menos lo esperábamos la amenaza nuclear se hacía real nuevamente.

Aunque se supone que los parques son para jugar, el gobierno de la ciudad edificó un modelo de refugio contra bombardeos justo en medio de un parque en el centro de Hilo. Era una forma de mostrarle a todo mundo «cómo se debían construir». Era una estructura enorme y, por supuesto, estaba abierta al público. Recuerdo bien el recorrido: era un espacio reducido, diminuto, húmedo, frío y oscuro. Olía a tierra, hongos y concreto húmedo. No podía pensar en estar ahí por más de diez minutos y mucho menos vivir con mi familia por semanas o meses.

Los simulacros de ataque aéreo que había en la escuela parecían importantes entonces. Trabajábamos en un problema de matemáticas y de pronto sonaban las sirenas. Todos nos escondíamos obedientemente bajo el pupitre. En la actualidad sabemos lo inútil que resultan dichos ejercicios, pero en esos años nos decían que agacharnos bajo el pupitre y cubrir nuestras cabezas podía salvarnos la vida.

Nuestros padres nos protegieron del mundo todo cuanto pudieron. Se esforzaron por ocultarnos las noticias sobre las crecientes tensiones mundiales y los posibles conflictos. Ellos sabían, tanto como nosotros lo sentíamos, que la guerra y los disturbios podían surgir en cualquier lugar y ubicarnos en una situación peligrosa, a pesar de estar en un lejano pueblo en Hawai.

La causa parecía ser noble: luchar por «la verdad, la justicia y el estilo de vida norteamericano», tal como lo decía el narrador en Superman. Parecíamos estar en una lucha entre el bien y el mal y nosotros éramos los buenos. Convocaron a todos a la guerra, incluso a los más jóvenes.

La respuesta de mi padre fue convertirse en el líder del grupo local de Protección Civil, y la de mi madre, aprovechar sus conocimientos de enfermería para unirse a la Cruz Roja norteamericana. Debido a su participación en las actividades comunitarias, asistimos a todo tipo de eventos. Recuerdo una tarde cuando fuimos en auto a otro pequeño pueblo en donde tres familias habían reunido todos sus recursos para construir una red de habitaciones y pasajes subterráneos. Fue nuestra primera fiesta en un refugio antinuclear. Las familias estaban muy orgullosas de contar con un espacio masivo en caso de emergencia. En cada refugio cabían unas doce personas bien acomodadas.

Mientras los otros admiraban el lugar, yo me preocupaba cada vez más. ¿Por qué nosotros no hacíamos algo así? ¿Nuestra familia no necesitaba uno de esos refugios? Si hubiera un ataque, ¿tendríamos tiempo de ir en auto a otro refugio? ¿La gente que ya estaba a salvo nos permitiría entrar?

Además, no me imaginaba viviendo como un animal atrapado en un bunker frío, oscuro y húmedo. Era muy joven y tampoco podía asimilar que un panal de cemento me protegería de lo que había visto por la ventana aquella tarde.

Además, ¿me gustaría vivir en un mundo destruido por armas nucleares?

Esta visión sombría de ser los únicos sobrevivientes en una tierra estéril, se complementaba con la obra que estábamos leyendo en la escuela, Sin salida, de Jean-Paul Sartre. Me parecía que la lectura seleccionada por mi profesor de inglés de la preparatoria era profética. Sin salida es la historia de tres personas atrapadas en una habitación sin ventanas, y con una sola puerta cerrada. Los personajes creen que serán torturados por sus captores, pero finalmente descubren que cada uno torturará a los otros dos.

Probablemente yo me sentía muy sensible en aquella época, o tal vez nuestro profesor trataba de decirnos algo a través de un gran escritor. De cualquier forma, el mensaje de Sartre —o de mi maestro— no se perdió en mí. Lo que nunca podría haber previsto fue cómo, al complementarse con los sucesos de 1962, ese texto me arrastraría hacia mi destino.

Mientras crecíamos tuvimos que enfrentar otra «guerra»: la del desarrollo de una coexistencia pacífica con la Madre Naturaleza. Además de sufrir por los volcanes activos, la Gran Isla de Hawai se hunde paulatinamente. Su situación en medio del océano más grande del mundo la hace vulnerable a maremotos y a los efectos del calentamiento global.

En 1960 un maremoto devastó el hermoso pueblo de Hilo; la ola lo golpeó a la una y cinco de la madrugada. Nosotros perdimos a una amiga de la infancia. Tres días más tarde, cuando retiraron los escombros de su casa, encontraron su cuerpo aún sobre su cama. Otra amiga de mayor edad nos comentó que todos se despertaron en la madrugada y, en cuanto sintieron el agua en el piso, se aferraron a lo que pudieron. Ella se abrazó con fuerza a unos «arbustos», y cuando el nivel del agua descendió, descubrió que estaba en lo alto de un árbol con otras personas. Los rescataron con las escaleras de un vehículo de bomberos.

El desastre acabó con tiendas, casas, industrias, un hospital y una escuela. Una ola mató a 60 personas. Tenía más de diez metros de altura y atravesó el pueblo mientras dormíamos. Destruyó todo a su paso, arrancó rocas y grava del suelo del océano, y las escupió en la tierra. La fuerza de la ola era tan grande que los parquímetros se doblaron como plastilina y las casas y los autos quedaron amontonados, unos sobre otros, como juguetes abandonados por un niño aburrido.

Vivíamos en la Isla Grande de Hawai, por lo que las fuerzas de la naturaleza siempre estuvieron presentes en nuestra vida familiar. Había flujos de lava volcánica. El que se muestra aquí no pudo ser desviado y destruyó la casa de un amigo. La gente era evacuada y solamente podía observar sobrecogida.

Mamá y papá nos despertaron en la madrugada. Nos avisaron que nos dejarían solos para ir a colaborar con los equipos de rescate. Nosotros vivíamos a varios kilómetros del océano y la ola no nos afectó, pero mamá era enfermera y papá tenía que abrir las escuelas para que funcionaran como albergues.

El pueblo estuvo cerrado completamente por semanas y la gente ayudó hombro con hombro. Mamá nos llevó a lavar rollos de tela de una tienda de confecciones. Recuerdo que desenrollamos la tela y la extendimos en largas filas sobre el césped de un parque. La belleza de los colores y los estampados bajo el rayo del sol, nos maravillaron.

En ocasiones, papá también tenía que ir a sitios en donde la lava aún fluía y quemaba pueblos enteros. Un compañero de la escuela y su familia tuvieron que mudarse porque, tras varias semanas en que el vapor continuara saliendo del suelo, la pequeña granja que estaba atrás de su casa se transformó en un cráter volcánico. Otros amigos de la familia perdieron su propiedad junto a la playa porque el flujo de lava alcanzó la casa y la arrasó al océano. El terreno se transformó en un basurero inundado en lava y quedó totalmente deteriorado e irregular.

En contraste con la destrucción, también podíamos contemplar escenarios volcánicos naturales que nos fascinaban. Papá nos llevaba a las áreas volcánicas cercanas para presenciar la majestuosidad de la naturaleza. Robert, nuestros hermanos, sus amigos y yo, crecimos frente a una expresión muy real y poderosa de la constante transformación de la Tierra.

En aquel tiempo nos rodeaban la guerra, los conflictos, la pérdida y el cambio. Sólo podíamos aferrarnos a la familia, y también en ella sufrimos enfermedad, pérdida y cambios. Durante esos años de formación murió nuestra abuela en Chicago y después nuestros bisabuelos en Maui. Esas pérdidas provocaron modificaciones en fuerza y posición, lo que significó una transformación en los poderes jerárquicos familiares.