18

Revolucionarse con amor

Un afamado filósofo tenía una cita para debatir con Nasrudín. El día señalado, a la hora convenida, llamó a su puerta. Nadie respondió. El mulá había olvidado el compromiso y estaba en la casa de té jugando a las damas.

A medida que esperaba, el filósofo se iba poniendo más y más nervioso. Y al final, antes de irse, tomó un trozo de tiza y escribió en la puerta: «Estúpido patán».

En cuanto llegó a su casa y vio lo escrito, Nasrudín corrió a casa de su invitado.

—¡Lo siento tanto! Olvidé nuestra cita por completo —dijo—. Sólo me he acordado cuando he vuelto a casa y he visto que habías escrito tu nombre en la puerta.

Hace unos años, Madrid asistió a la aparición del movimiento de los «indignados». A raíz de la crisis bancaria se montó una acampada permanente en la Puerta del Sol, plaza icónica de la capital, kilómetro cero de las radiales españolas. La gente protestaba por la corrupción y la ineficacia de los políticos. Muchos se alinearon con este movimiento tras leer el libro ¡Indignaos! del activista político francés Stéphane Hessel.

Yo me hubiese sumado a ellos si hubiese sido más joven y neurótico, pero tuve la suerte de que ya conocía la psicología racional. Y después de estudiar a Gandhi, Epicteto, Albert Ellis o Diógenes no podía aceptar en mí ese loco sentimiento llamado «indignación».

Reconozco la buena intención de los congregados en la Puerta del Sol y secundo la mayoría de sus argumentos, pero el problema es que «indignarse» nunca es la solución. Cabrearse o gritar es siempre una forma de locura: es terribilizar.

Enfadarse es lo más fácil del mundo: chimpancés y orangutanes dominan la técnica. Por el contrario, mantener la madurez filosófica y la capacidad de análisis está reservado a los humanos más inteligentes.

Si queremos ser personas serenas y racionales no podemos dejarnos llevar por la indignación. Los enfados son la especialidad de las personas perturbadas. Los alcohólicos graves —que tienen el cerebro hecho papilla— cogen día sí, día también, unos cabreos monumentales y arman unos pollos espectaculares. No tiene ningún mérito saber enfadarse: basta con tener unas cuantas neuronas dañadas.

TRABAJAR CON AMOR, NO CON ARDOR

En mi primer libro, El arte de no amargarse la vida, hablaba de las cacas de perro. Barcelona, la ciudad donde vivo, es preciosa, pero sus calles están llenas de heces. Incluso el bello Eixample está sembrado de deposiciones caninas.

En una ocasión, un humorista al que admiro, Javier Cansado, hablaba por la radio sobre este espinoso asunto y decía:

—¡Es una vergüenza! ¡Habría que obligar a los dueños a recoger la mierda con la boca! ¡Qué falta de urbanidad!

Pero esas expresiones van por el camino de la neurosis. Lo sé porque yo también las pronunciaba. Como Javier Cansado, no entendía por qué tenía que soportar las cacas de los perros de otros. Además, me daba la impresión de que los perros de mi barrio tenían predilección por mi portal.

Ahora las cacas de perro ya no me molestan tanto. En realidad, no huelen tan mal como las humanas. Son restos orgánicos, no pasa nada. Pero, en todo caso, «indignarse nunca es la solución». Si alguna vez decido contribuir a cambiar las cosas respecto a este tema, quizá funde una asociación para solucionar el problema de las cacas de todo el país. Y podría pasarlo en grande: conocería a otros voluntarios, haría amigos, colaboraría con el alcalde, estudiaría cómo llevar a cabo una educación social de ese tipo... Pero si decido no trabajar en ello, escogeré aceptarlo sin darle demasiada importancia.

Para apoyar de forma cognitiva la aceptación del problema de las cacas de perro podemos pensar que en la India el problema no se limita a las cacas de animales: allí lo que se acumulan en las calles son heces humanas. Y eso no impide que haya gente feliz. ¿Lo puedo ser yo aquí? ¡Claro que sí! Porque la alegría, el amor y la salud están muy por encima de la justicia o la comodidad.

Existe una frase que emplean en las reuniones de Alcohólicos Anónimos como lema de crecimiento personal. Es una buena receta antiindignación: «Dios, dame fuerzas para cambiar las adversidades que puedo cambiar; coraje para aceptar las que no puedo cambiar y sabiduría para distinguir unas de otras».

EL MAESTRO GANDHI

El concepto de no-violencia de Mahatma Gandhi consiste en el compromiso de desechar la agresividad de la vida de uno para que impere el amor, renunciando a la comodidad, la justicia, el estatus o cualquier ventaja si eso implica el uso de la violencia.

Gandhi nos enseñó que podemos reivindicar cualquier cosa, siempre y cuando lo hagamos mediante el amor. Recordemos una vez más que este activista indio demostró que la no-violencia —la persistencia amorosa— puede ser mucho más eficaz que la violencia. De hecho, consiguió la independencia de la India sin disparar un solo tiro: sólo con marchas pacíficas. Y ante la agresividad de Gran Bretaña aplicó amor valiente y decidido. Nada más y nada menos.

Nosotros podemos imitar a Gandhi para implementar la no-violencia en nuestra vida personal y social. Por ejemplo, negándonos a votar a favor de cualquier medida política que implique usar la violencia, torturar a ciudadanos o castigar a pueblos enteros, defenderse mediante ejércitos armados... y admitiendo sólo el uso del amor perseverante. Y si con ello perdiésemos la comodidad en la que vivimos: ¿quién la necesita? Perderemos comodidad, pero ganaremos salud mental y plenitud personal.

EL SISTEMA QUE ALIMENTA EL PROBLEMA

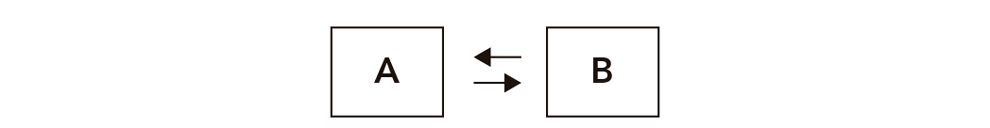

Olvidamos con frecuencia que los conflictos casi siempre son sistémicos. ¿Qué significa esto? Que los conflictos, las adversidades y los fallos tienen múltiples causas —no sólo una— y que éstas interactúan bidireccionalmente.

En general nos gustan las explicaciones sencillas, aunque no funcionen. Pensamos de la siguiente forma: «¡No pongamos varios factores en el análisis, mejor explicarlo con uno solo!», «Busca un culpable, no muchos», «Diseña una solución, no una combinación de soluciones». Y esa simplificación es un error importante porque hay infinidad de problemas que no se explican así: a veces no hay una relación de causa-efecto de tipo lineal, sino que las influencias van y vuelven, y hay varias personas o grupos implicados. Para resolver los problemas hay que pensar de forma multivariable.

Por ejemplo, hace muchos años trabajé de forma externa para una editorial de libros de psicología. Conocí al director y me pareció una persona amable y culta. En la primera reunión de trabajo a la que asistí, estábamos todos en torno a una gran mesa y el director empezó a despachar temas con cada uno de los presentes:

—Manuel, ¿cómo va el tema de la contratación de contenidos?

—Me faltan algunos autores... —respondió Manuel con la mirada hacia abajo.

—¡¿Cómo que todavía no está todo contratado?! Pero ¡qué desastre! ¡No se te puede delegar ninguna tarea! ¡Estoy harto de tu incompetencia!

Para mi espanto, el director estuvo ladrando al pobre Manuel durante unos diez minutos más. Al terminar, se dirigió a otra persona y se produjo una escena similar. Hasta que al final me llegó el turno y dijo:

—Bueno, Rafael. Contigo despacharé la semana que viene porque aún no has empezado a trabajar.

Buf, me había librado del reparto de broncas. Pero me di cuenta de que aquel director era un ogro insoportable y que, a la semana siguiente, me esperaba el mismo trato. Cuando salí de la reunión hablé con su secretaria, una chica muy dulce.

—Oye, ¿el jefe es siempre así?

—¡Sí! Yo tomo tranquilizantes porque, si no, ya me habría vuelto loca —respondió.

Si quería evitar el mal carácter de ese hombre tenía que hacer algo, y analicé la situación desde un punto de vista sistémico. Como decía antes, la psicología nos enseña que muchos problemas tienen un carácter sistémico. Esto es, se forman y se mantienen mediante sistemas de relaciones de tipo circular o de retroalimentación.

Yo había visto en la reunión que el jefe preguntaba y los empleados, asustados, respondían de manera sucinta y sin apenas mirarle a los ojos. Tenían la reacción normal del que quiere evitar un peligro. Ellos pensaban: «¡Que pase rápido!». Pero precisamente esa reacción era la que aumentaba la suspicacia, la inseguridad y la violencia del director. Él debía de pensar: «¡Me ocultan información porque son unos vagos ineptos! ¡Tengo que arrancarles la verdad a gritos!». Es decir, se producía una relación sistémica del tipo:

Decidí introducir un cambio en esa interacción circular y puse en marcha una estrategia rompedora. Ya que el director se encendía porque lo evitaban, yo le hiperreportaría. Y eso hice: al día siguiente de la nefasta reunión empecé a enviarle cinco e-mails diarios con dudas acerca de mis tareas: «¿Qué te parece si escogemos a tal autor para este tipo de textos?». Y él me respondía: «Muy bien, Rafael. Este autor lo puede hacer genial. Ofrécele el trabajo».

Al cabo de unas horas, le volvía a consultar otra duda. En realidad yo ya tenía un criterio claro, pero quería que él no tuviese la sensación de que le evitaba, ¡sino todo lo contrario! Al final del día, tras esos cinco correos, le llamé dos veces por teléfono con más preguntas y aclaraciones.

Así estuve toda la semana: le había escrito veinticinco correos y llamado catorce veces, hasta que el último día me dijo en un e-mail: «Rafael, lo estás haciendo muy bien. Ve tomando tú solo las decisiones. ¡No hace falta que me consultes tanto!».

¡Perfecto! Había logrado lo que pretendía: hartarle con mis preguntas. Ahora sólo tenía que ver si mi plan tendría éxito en la reunión, que era al día siguiente.

Una vez más, nos sentamos alrededor de la gran mesa de reuniones y empezó la ronda. Asistí al mismo reparto de broncas de la semana anterior. Pero cuando me llegó el turno se obró el milagro. El jefe dijo:

—¡Ah! A Rafael no le pregunto porque ya sé que lo está haciendo todo muy bien.

Tal fue la cosa, que los empleados de la editorial sospecharon que yo era familiar del jefe y que por eso me dispensaba un trato diferente. Pero nada de eso. El milagro se obró gracias a un análisis sistémico del problema, justo lo que no solemos hacer frente a los conflictos.

Siempre que tengamos un problema con alguien, pensemos que puede que haya varias fuerzas que interactúan y nosotros estamos implicados. En política, las situaciones comprometidas se dan con la participación de todos y entre todos podemos cambiarlas. Si nos acostumbramos a pensar de esta forma, no nos enfadaremos tanto, no nos indignaremos. Es más eficaz buscar soluciones donde todos estemos implicados.

El siguiente poema de D. H. Lawrence expresa el error de la indignación:

UNA SANA REVOLUCIÓN

Si haces una revolución, hazla alegremente;

no la hagas lívidamente serio,

no la hagas mortalmente serio,

hazla alegremente.

No la hagas porque odias a la gente;

hazla sólo para escupir en sus ojos.

No la hagas por dinero;

hazla, y condena el dinero.

No la hagas por la igualdad;

hazla porque tenemos demasiada igualdad,

y va a ser gracioso sacudir el carro de las manzanas

y ver por qué lado se irán éstas rodando.

No la hagas por las clases trabajadoras;

hazla de tal modo que todos nosotros podamos ser

nuestras propias y pequeñas aristocracias

y patear como asnos fugitivos alegremente el suelo.

No la hagas, en fin, para la Internacional del Trabajo;

el trabajo es aquello de lo cual la humanidad ha tenido bastante.

¡Eliminémoslo, acabemos con ello!

El trabajo puede ser agradable, y los hombres gozarlo;

y entonces, no es trabajo.

¡Tengamos eso! ¡Hagamos una revolución para divertirnos!

CÓMO REALIZAR UNA REVOLUCIÓN

Una revolución racional, ya sea para acabar con las cacas de perro o para conseguir la independencia de un país, tendría que cumplir los siguientes requisitos:

• Plantearla en positivo: disfrutar del proceso, aprender con el proyecto y trabajar y pasarlo genial.

• Incluir al adversario en el proceso de crecimiento: convencerlo de que él también va a aprender, a beneficiarse con el cambio.

• Ofrecer amor cada vez que el adversario se vuelva locuelo.

• No terribilizar jamás; exagerar los males de una situación sólo nos hace sufrir.

Yo no soy independentista ni nacionalista, pero plantearía la reivindicación catalana de independencia de una forma diferente. Para empezar, trabajaría para convencer al pueblo español de que las asociaciones voluntarias son las más elevadas. Si España da un paso hacia adelante en ese sentido, se convertirá en uno de los estados más modernos del mundo, a la altura de Canadá o Gran Bretaña, que permiten cualquier consulta de secesión. Las asociaciones civilizadas pueden disolverse si una de las partes así lo desea. Tal y como hacen los matrimonios modernos. ¡Y no pasa nada con eso! Al contrario, la libertad es estimulante y propicia que cada una de las partes siempre intente hacer feliz a la otra.

Yo aconsejaría al movimiento independentista catalán que no exigiese nunca nada, porque eso implica violencia. Es mucho mejor intentar convencer con amor de que ser modernos, abiertos y garantes del derecho a separarse es genial. Cualquier consulta de independencia es buena, así como cualquier consulta de adhesión.

Y, por otro lado, el Estado podría intentar convencer a los catalanes de que la asociación nacional es lo más. Esto es, sugerir —no exigir— la continuidad de la unión de forma amorosa y libre. ¿No sería maravilloso que se propusiese una unión para la felicidad común? En vez de exigir nada a la Generalitat, podría plantearle nuevas y creativas formas de colaboración.

Normalmente, el miedo es lo que nos impide ser racionales. En este caso, el miedo a perder la oportunidad de escoger por sí misma, en Cataluña; y el miedo a perder una región potente a nivel económico, en España.

Como hemos visto a lo largo de este libro, al miedo se le vence con la renuncia. Por supuesto que España podría ser feliz si perdiese una región económicamente fuerte; vería mermados sus bienes materiales, pero ganaría en fuerza moral, amor y alegría. Y lo mismo Cataluña: podría ser inmensamente feliz aunque se le negase la capacidad de salir de la unión nacional; todos podemos aprender a concentrarnos en lo que poseemos y no en aquello de lo que carecemos.

Mientras tanto, unos y otros podrían intentar convencerse de sus respectivas visiones. Y, al mismo tiempo, amarse: locuelos o sanotes, porque todos tenemos en nuestro ADN ambas expresiones: la locura y la salud.

LIMPIAR LA CACA: UN ASUNTO FASCINANTE

Hemos empezado este capítulo hablando del feo asunto de las cacas de perro. Vamos a retomarlo ahora. Barcelona es una ciudad preciosa, pero es cierto que sus habitantes no podemos presumir de urbanidad. Todavía tenemos que aprender mucho al respecto. Como decía antes, a mí ya no me molestan las cacas en cuestión, pero estaría genial que las calles estuviesen más limpias.

Caminando un día por la montaña se me ocurrió una solución divertida y creo que muy eficaz: el «pincho perruno». La idea es proporcionar a todos los vecinos lo que podríamos llamar el «set de la urbanidad»: una bolsa ecológica y un palo afilado. Podríamos distribuirlo metiéndolo en los buzones de las casas junto con una carta que explicase el procedimiento a seguir:

Querido vecino:

Este «set de la urbanidad» que acabas de recibir es un arma de transformación social. Se compone de un «pincho perruno» y una bolsa, y su propósito es recoger las cacas de perro que veas en la calle. Pincha con el palo la caca y métela en la bolsa; después, introduce ésta en la papelera más cercana.

Con tu acción limpiadora estás contribuyendo a que las calles estén más lindas y, al mismo tiempo, estamos señalando el camino a las personas que todavía no se hacen cargo de los restos de sus animales. Enseñarnos con amor, los unos a los otros, es un acto de urbanidad y crecimiento personal. Todos hacemos cosas incorrectas y todos podemos aprender a dejar de hacerlas.

Con alegría y generosidad, en Barcelona seremos campeones en urbanidad.

La experiencia del «pincho perruno» podría ser maravillosamente aleccionadora. Se trata de poner en práctica los ejes fundamentales de la psicología cognitiva:

a) No quejarse de las adversidades hasta convertirlas en fuentes de infelicidad.

b) Poner la felicidad por encima de cualquier ventaja o comodidad.

c) Comprender que todos estamos un poco locos y, al mismo tiempo, somos maravillosos.

d) Comprender que la mejor manera de influir en los demás es sugerir con amor.

La maniobra de limpiar las cacas de la ciudad implica no exagerar sobre la imperfección del mundo y, además, si todos recogiésemos una caca al día, no habría ni rastro de ellas. Una vez la ciudad estuviese limpia, sería mucho más fácil que las personas fuesen más cívicas porque se crearía un círculo virtuoso. Cuando un espacio es hermoso, tendemos a respetarlo.

Además, ¡qué lección para los que no recogen la caca de su perro ver que sus vecinos se encargan de ello aun sin corresponderles! Sería una lección de doble civismo que les impactaría increíblemente. Cada vez que viesen a una persona usando un «pincho perruno» se dirían a sí mismos: «Si ellos recogen las cacas que no son suyas, ¿voy a ser yo tan incívico como para no recoger las mías?».

Pero lo más interesante del «set de la urbanidad» es que mucha gente podría hacer un ejercicio de convivencia no-violenta: dejarse de quejas, ser inmensamente comprensivos con los demás y amarles pese a todo.

Esa experiencia nos serviría como modelo de influencia social de cara a nuestros amigos, familiares, hijos o compañeros de trabajo. Yo creo que una ciudad en la que sus ciudadanos sonríen por las mañanas y recogen una caca que no es suya es la mejor ciudad del mundo. Se trata de buscar soluciones imaginativas en vez de quejarse. Si todos se acostumbran a ese tipo de respuesta cuando hay un problema, ¿no encontraremos soluciones creativas y eficaces para cada situación?

Pero lo esencial es no amargarse estúpidamente por pequeñeces; entender que los errores suelen ser problemas sistémicos y que siempre existen soluciones divertidas que contribuyen al crecimiento de todos. Porque todos somos iguales: unas veces villanos y otras héroes; grandes genios para unas cosas y grandes estúpidos para otras. Y en el fondo, una luz nos ilumina a todos. La luz del amor incondicional.

En este capítulo hemos aprendido que:

• La indignación es una forma de terribilitis o neurosis.

• Las personas realmente inteligentes aceptan la imperfección del mundo.

• Pelearse por conseguir derechos es «pan para hoy y hambre para mañana»: ganaremos ventajas pero perderemos en salud mental.

• Es mucho más eficaz trabajar las soluciones desde la felicidad que desde el enfado.

• Muchos problemas son sistémicos y su solución requiere un análisis inteligente que va mucho más allá de buscar un culpable.